|

****************************************

井伊直弼 水戸天狗党 新撰組 島津斉彬 高杉晋作 徳川慶喜 西郷隆盛 坂本竜馬 榎本武揚 勝海舟 福沢諭吉 Home

筑波常治の島津斉彬(しまづ なりあきら)

(堂々日本人物史15 戦国・幕末史、筑波常治著、寺田政明絵 国土社)

はじめに top

長い長い日本の歴史で、明治維新ほど大きな、そして、日本を新しい国につくりかえた出来事は、ほかにないでしょう。

この出来事に、大きな力となった人が、たくさんいます。

そのなかには、みなさんの知っている、有名な人がいます。 しかしみなさんは、まだ知らないけれど、実は立派なはたらきをした人も、少なくないのです。

この本を読んで、そういう人たちのことを、いっそうよく知ってください。 そして、私たちの生きかたについで、もう一度、考えてみましょう。

おわりに

鹿児島県は、日本の地図でみると、一番はしっこの県です。 しかし、世界地図でみると、日本のなかで、地球のまんなかに、一番ちかいところです。

そのさらに南には、沖縄の島々が、黒潮にはさまれて、飛び石のようにつづいています。

むかしから、外国の船が、それらの島々と黒潮のながれを利用して、薩摩にやってきました。

薩摩の人たちは、新しい外国の文化を、いつもまっさきに知ることができたのです。

そういう国の殿さまには、代々すぐれた人が、数多くあらわれました。 そのなかでも、とくにすぐれていたのが、島津斉彬でした。

もし、斉彬がいなかったならば、日本の運命もかわってしまったかもしれません。

不幸にも、斉彬は、自分の理想を実行しないうちに、急病で死んでしまいました。

しかし、かれの理想をひきついだ西郷隆盛や大久保利通によって、明治維新がおこなわれることになりました。

これほどの人物のことが、これまで教科書にあまりでておらず、子供のためにかかれた本さえ、一冊もないことを、私は、たいへん残念におもっていました。

この本によって、斉彬のことを知っていただけるならば、こんなうれしいことはありません。

(この本は1968年、「筑波常治伝記物語全集」第5巻として刊行されたものです。) |

|

1 ハイカラな殿さま top

日本の、一番南の鹿児島県を、昔は薩摩国といいました。

江戸時代の半ばをすぎたころのこと、この薩摩国に島津重蒙(しまづしげひで)という殿さまがいました。

薩摩国は鎌倉時代から、ずっと島津氏がおさめていて、重豪(しげひで)はその二十五代めにあたります。

重豪は、なかなかの豪傑でした。

また、大変ハイカラで。新しいことが大好きでした。

その頃、日本人の大部分は、ヨーロッパやアメリカのことなど、全く知りませんでした。

それは、江戸時代のはじめから、幕府が鎖国をきめていたからです。

鎖国というのは、外国と付き合いをしないことです。

ただ、オランダ人と中国人だけに、長崎の港にきて、貿易することを許していました。 |

|

そういう時代なのに、重豪という殿さまは、西洋の学問や産物に、大変興味をもっていました。

「幕府の奴らは、頭がふるいぞ。西洋というところは、なかなかよいと申すではないか」

重豪は家来を長崎につかわし、貿易商人と約束して、オランダ人がもってくるめずらしい品物を、片っはしから買うことにしました。

そのなかには、絵や置き物、食器。楽器。家具などがありました。

これらを自分の部屋にならべて、毎日それをみて楽しんでいました。

「西洋のものはすばらしいのう。一体西洋とはどんなところであろうか。私も、一度いってみたいものだのう」

そう思いましたが、幕府の命令で、たとえ殿さまであっては、日本人が外国へゆくことは許されません。

重豪は、西洋へゆくかわりに、西洋人から話をくわしくききたいと考えました。

長崎には、オランダ人が住んでいる家があり、これを“オランダ商館”といいます。

しかし、世間では、普通“オランダ屋敷”とよんでいました。

重豪(しげひで)は幕府からとくに許しをうけて、オランダ商館を訪問しました。

そしてオランダ人から、むこうの話をいろいろききましたが、きけばきくほど、ますます西洋が立派なところに思われてきます。

そういう西洋にくらべると、どうも日本のありさまは、なさけないような気がしてなりません。

「西洋はドンドン進歩してからのに、日本のやりかたは旧式そのままだ。これでは先が思いやられる」

と、心配になってきました。

とくに薩摩の武士たちは、昔からほかのことを考えずに、ただ武道の修行にはげみ、強くなることだけを、ほこりにしていました。

ハイカラな重豪からみると、強いのはけっこうですが、どうもやぼったい感じがしてたりません。

「戦国時代ならこれでもよかったが、いまは平和な世の中じゃ。

剣術が強いばかりが能ではあるまい。武士といえども、これからは学問が必要なはずじゃ」

そう考えた彼は、藩の中に学校をたてました。

はるばる江戸から先生をよんで、薩摩の武士たちの教養を高めようというのです。

この学校は“造士館(ぞうしかん)”と名づけられました。

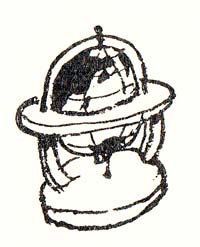

また天文台をつくり、オランダの天文学を研究し、地球儀や望遠鏡をそなえつけて、星の観測をおこなえるようにしました。 この天文台は“明時館(めいじかん)”と名づけられました。

そのほか“医学館”もつくり、医者を教育し、医学の研究をはじめさせました。

大隅半島の南の佐多(さた)という町には、“薬草園”をつくり、薬の原料になる植物や外国から輸入した、めずらしい草木を栽培させました。

「だが、いくら学校ばかりたてても、よい教科書がなければだめじゃ。書物の出版をさかんにしなければならない」

重豪は家来の学者たちにいいつけて、農業の本や生物の本、歴史の本、地理の本などを、つぎつぎに書かせました。

しかし、それだけではまだ満足はしません。

「まず、これだけやれば、学問は進歩するであろう。

しかし、固苦しいばかりでは、人間にのびのびしたところがなくなってしまう。

たまには息ぬきも必要じゃ。よく学びよく遊べという言葉があるではないか」

とも、考えました。

これまで薩摩の武士たちは、遊びごとなどやらないのが、伝統になっていました。

重豪はこれをやぶって、江戸と大阪から役者や力士をよびよせ、芝居や相撲をさかんに行わせました。

夏になると、盛大な花火大会をひらきました。

重豪のやったこれらのことは、ある程度の成功をおさめました。

薩摩のことしか考えなかった武士たちが、よその土地のようすを知るようになり、新しい知識をいろいろ身につけることができたからです。

しかしそのために、ずいぶんたくさんの費用がかかりました。

仕方なく薩摩藩では、あちこちの金持ちの商人から借金をしましたが、その額は、あとからあとから増えるばかりで、いっこうに返す目途がありません。

財政がだんだん苦しくなて、とうとう武士たちの給料さえ、はらえない状態になってしまいました。

重豪のめざしたことはよかったのですが、あまりにもいそいで実行しすぎたため、こんな結果になったのでした。

彼は責任をとって、藩主の位からしりぞき、隠居することになりました。

こののち彼は、江戸に屋敷をかまえは、そこに住みました。

しかし、あいかわらず元気はよく、オランダの本をとりよせ、西洋のことを勉強しつづけました。

さて、重豪のひ孫に、邦丸(くにまる)という少年がいました。

年をとってからの重豪は、邦丸がかわいくてたまらず、いつも自分のそばによんで、西洋の話をきかせたて、めすらしい品物をみせたりしました。

邦丸はとてもかしこい、性質の素直な、しかも体の丈夫な子供でした。

ひいお爺さんのかたる言葉に、目をかがやかせながら聞き入りました。

心のなかではきっと、

「西洋はなんてすばらしい国だろう。

薩摩国を、その西洋に負けないように、りっぱなところにしなければいけない」

と、考えていたに違いありません。

この邦丸が大きくなって、島津斉彬(しまずなりあきら)と名のります。

そして、科学を研究し、産業をさかんにし、薩摩藩だけでなく、日本全体の政治を改めで、明治維新の準備を整えたのでした。

一方、重豪がしりぞいたあと、息子の斉宣(なりのぶ)が藩主をつぎ、さらにそのあとを、孫の斉興(なりおき)がついでいました。

斉興が藩主になったのは、文化六年(一八〇九)でした。

その文化六年九月二十八日に、邦丸は斉興の長男として、江戸の薩摩藩邸でうまれたのです。

江戸時代は幕府の命令で、藩主の後継は、かならず江戸にいなければならないときめられていました。

それで邦丸も、薩摩の殿さまの子供でありながら、ずっと江戸で育ち江戸で教育をうけました。

隠居して江戸にいた重豪は、目の中にいれてもいたくないほど、邦丸をかわいがりました。

重豪は気短かな人で、家来たちを、すぐにはげしくしかります。

しかし、そんなときでも、邦丸の姿がみえると、たちまちニコニコして、きげんがよくなるのでした。

邦丸は重豪から、西洋のことを教ええられました。

それと同時に、ふるくさい習慣にとらわれず、新しいことをドンドン実行するひいお爺さんの態度も、お手本にしなければならないと思いました。

ただ、ひいお爺さんのやることが、あまりにも強引で、気短かなことに不安を感じました。

「ひいお爺さんは立派なかただが、ただ、あんなにおこってばかりいては、家来たちがかわいそうだ。

自分はもう少し家来たちに、やさしい態度で望みたい」

と、思いました。

文政四年(一八二一)邦丸(くにまる)は、十三歳になりました。

この年に元服して、又三郎忠方(またさぶろうただまさ)と名のりました。

文政七年(一八二四)、十六歳のともはじめて江戸城へのぼり、十一代将軍家斉(いえなり)に挨拶をしました。

そして、家斉から名前の一字をもらって、忠方を斉彬(なりあきら)と改めました。

いまからみると、なんだって名前をたびたびかえるのか、奇妙におもえるでしょう。

だが、その頃の大名にとっては、普通の習慣だったのです。

そして、文政九年(一八二六)、十八歳のとき将軍の一族の娘である英姫と結婚しました。

同じその年、シーボルトという有名な学者が、江戸へやってきました。 シーボルトは長崎のオランダ商館の医者ですが、大変学問があり、多くの日本人にヨーロッパのことを教えていました。

ちょうどこの年、将軍に挨拶するために、オランダ商館長が江戸へのぼる、その一行にくわわってきたのでした。 重豪は、さっそく斉彬をつれて、シーボルトを訪問しました。 そして、シーボル卜から、通訳をとおしてですが西洋の話をききました。

また、シーボルトの持っていた外国語の本や、めずらしい機械などをみせてもらいました。

とくに重豪は、

「鳥の剥製(はくせい)をつくりたい。それに、昆虫の標本をつくりたい。 その作り方を、貴下はごぞんじであろう。余におしえてもらいたい」

と頼みました。

シーボルトはこころよく、その方法を実験してみせました。 重豪は、何度もシーボルトを訪ねました。

ひ孫の斉彬だけでなく、息子のひとりで豊後国(いまの大分県)中津藩へ養子にいった奥平昌高(おくだいらまさたか)や、よその大名へと継いだ娘たちなどもつれてゆきました。 これらの人々の態度が、シーボルトをよろこばせました。

彼は、自分の日記に、

「この一族は、日本の上流社会の一番よいところを、私にみせてくれた。

礼儀が正しく、威厳があって、親切であって、しつっこくなく、しかてけっして威張らない。

それは、もっとも教養のあるヨーロッパ人と同様、尊敬すべき人たちであった」 と、書いています。

中でも重豪の学問にかける熱意は、さすがのシーボルトをも感嘆させました。

「薩摩の老公は、すでに八十一歳だときいた。

しかし、その若々しい態度をみると、せいぜい六十五歳ぐらいにしか思えない」 とも、書いています。 |

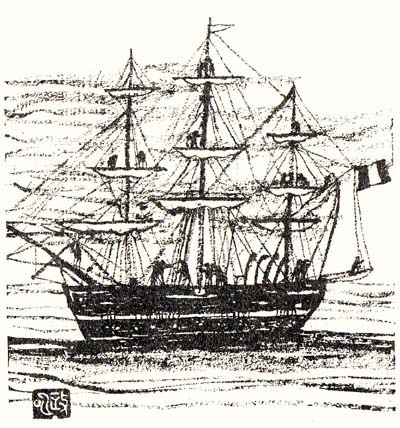

長崎から江戸にきたシーボルトに鳥の剥製を見せてもらって、

その技術を取り入れようとする重豪(しげひで)

|

斉彬は、こうして、ヨーロッパ人からじかに外国のことをきく機会をあたえられました。

おそらく、書物だけでは得られない知識を、身につけたことでしょう。

またシーボルトをびっくりさせた、ひいお爺さんの熱心な研究心に、改めて強い感銘をおぼえたに違いありません。

2 ほまれ高い若殿さま top

しかしその重豪も、斉彬が二十五歳になった天保四年(一八三三)に、八十九歳という高齢で死にました。

やさしい母親は、すでに斉彬が十六歳のときに、なくなっていました。

重豪の死んだあと、斉彬の身のまわりには親身になって、面倒をみてくれる人がいなくなりました。

父親の斉興は、あとでお話しますが、斉彬との仲があまりよくなかったからです。

しかし人間は、だれも助けてくれる人がいなくなて、一人ぼっちになったとき、はじめて、本当の真価をあらわすものです。 斉彬は、ひいお爺さんの残していった、西洋のめすらしい品物を、改めてゆっくり見直しました。

「これらは、日本ではできない品物だ。一体西洋では、どうやって、こういうものをつくったのだろうか」 という疑問が、わいてきました。 |

|

かしこい斉彬は、その疑問をそのままほうってはおきませんでした。

斉彬は西洋について、もっとたくさんのことを勉強しようと思いました。

今度は、自分が家来を長崎へつかわして、彼らに西洋の書物を買わせました。

できあがった品物だけでなく、その品物の作り方を、その書物によって学ぼうと考えたからです。

だが、オランダ語の本は、さすがの斉彬にも、全部読むことができません。

そこで斉彬は、オランダ語を専門にならっている洋学者たちに、これらの本を日本語に訳すように頼みました。

戸塚静海(とつかせいかい)、箕作阮甫(みつくりげんぽ)、坪井芳州(つぼいほうしゅう)、川本幸明(かわもとこううん)、高野長英(たかのちょうえい)など、いずれもその頃の有名な洋学者たちでした。

そういう人々に手分けさせて、つぎつぎと日本語の原稿をつくらせました。

そして、できあがった原稿を、斉彬はむさぼるように読みふけりました。

これまで知らなかった新しい知識が、つぎつぎにはいってくるので、はじめはたのしみでした。

ところがそのうちに、西洋のことを勉強すればするほど、それらの国々が進歩しており、それにくらべて、日本がどれほどおくれているかが、身にしみてわかるようになり、だんだんと心配になってきました。

「一体何ということだ。これほどひどい差があるとはかもわなかった」

そればかりではありません。

外国の本を読んでわかったことは、ヨーロッパの国々が、ドンドンと海外へ領土を拡大させ、日本にちかいアジア諸国のなかにも、植民地をつくっている事実でした。

「日本の気づかぬうちに、外国人はつぎつぎに海外へでかけ、そこを自分たちのものにしてしまった。

このままゆけば。やがて彼らは、この日本へもやってくるに違いない」

そこまで考えて、斉彬はおもわずがくぜんとしました。

「彼らは、きっと日本をも、自分たちの領土にしてしまおうとするだろう。

もちろんそんなことを、日本人として許すわけにはゆかぬ。

しかし、それをことわったとき、彼らはどうするか。

おそらく、彼らの軍隊は日本に戦争をしかけるだろう。

武力によってでは、この国を占領しようとするだろう」

外国の本は、彼らの使っている新兵器が、いかにものすごいものであるかを説明していました。

「これにむかって、日本はどうすればよいのか。

日本の戦争といえば昔どおりのよろい、かぶとに身をかため、弓矢と刀のほかにはせいぜい火縄銃があるくらいだ。

これでは、とうてい勝てる見込みはない。

そして、日本人がみじめな状態に追いやられることが、火をみるよりも明らかなのだ」

斉彬の胸は、不安な気持ちでいっぱいになりました。

かつて重豪(しげひで)は、オランダから渡ってきた珍品をながめて、満足の思いにひたっていました。

いまや斉彬(なりあきら)は、同じものをながめながら、不安にさいなまれなければならなかったのです。

「しかし、ただ心配していてもはじまらない。さいわい、いまのところは、まだ外国人かかしかけてくる気配はない。

いまのうちに、日本中がそのつもりになって、そのときにそなえて準備をすることだ。

これ以外に日本人の生きる道はありえない」

斉彬は、そういう決意にたっしました。

「一体どういうふうにすれば。外国に負けない国になれるだろうか。その対策をたでなければならない」

もはや斉彬は、薩摩藩だけのことを考えてはいませんでした。

日本全体をどうすればよいかに思いをはせました。

この国の将来について、あれこれと考えをめぐらせたのです。

なにしろ、むずかしい問題です。そうすぐに結論はだせませんでした。

幾日も幾日も考えつづけて、やがて、おぼろげながら一つの計画が、斉彬の頭をしめるようになりました。

「まず改めるべきは、鎖国という制度だ。鎖国のために、日本人は外国のようすを知らない。

それでますます遅れをとっているのだ。鎖国は日本にとって、不利な制度だ」

斉彬は、日本人が外国とつきあうべきである、と思いました。

「しかし、つきあうといっでも、あまりにも力の差がありすぎては、相手にばかにされて、対等た付き合いはできない。

私がめざすのは、日本人がどうどうと、外国人と友だちになることであって、外国人の召使にされることではない。

鎖国をやめるまでに、日本の国力を外国にあなどられぬものに、高めねばならないのだ」

日本の国力は、どのようにしたら高まるでしょうか。斉彬はその方法をつぎのようにまとめてみました。

「まず、第一に、幕府がもっとしっかりしなければいけない。

将軍は徳川一門の中から、もっとも優秀な人を選ぶべきだ。

ぼんくらな将軍では、外国人にたいし、うまい処置はとれるはずがない。

また、幕府の役入たちも、身分や家柄にこだわらず、才能ある者をドンドン重用するべきだ。

同じことは、各藩の大名や家来についてもいえる。

どこの藩の人間て、自分の藩のことだけしか考えず、それを殿さまへの忠義と心得て、よその藩には、よいこともがしえないように、秘密にしあっている。

こんなことではだめだ。日本中が一致団結して、外国と交渉することを、考えなければならないのだ」

斉彬は、ヨーロッパ諸国の進歩が、科学によって、さきえられていることに気がつきました。

「日本でも、大いに科学をさかんにする。そして、新しい機械をどしどしつくりだす。

このてんでも、西洋に追いつかなければならない。

必要なものはみな国内でつくり、輸入しなくてもすむようにしなければならない」

そして、斉彬は最後に、

「科学をおこすこと。すぐれた人材をみつけること。

私が藩主になったとき、この二つのことを、まず、自分の藩で実行してみよう。

薩摩藩が全国にさきがけて、その手本を示してやるのだ」

と、考えたのでした。

けれども、斉彬は、年がら年じゅう、一人でそういうことを考えていたのではありません。

江戸にいれば、よその藩の大名たちと、つきあう機会が少なくありません。

彼は、そのことを利用して、自分と同じ考えの人をぶやそうと思いました。

江戸時代には、“三百諸侯”という言葉があって、日本中に、全部で三百人ちかい殿さまがいました。

しかも、そのうちのほとんどの人は、長いあいだの贅沢になれて、世間のようすを知らず、まして、世界の情勢などわかるはずがなく、せっかく斉彬が話してきかせても、ただ、ポカンとしてきいているだけでした。

けれどもなかには、斉彬ほどではないにしても、

「幕府の政治は、いろいろと欠点がある。日本はこのままでよいのだろうか?」

と、不安を感じている大名がわずかながらいました。

そういう大名たちは、斉彬の意見に大賛成で、これから協力して、日本の国をよくするためにつくそうといいました。

越前藩主の松平慶永(よしなが)、土佐藩主の山内容堂(やまのうちようどう)、宇和島藩主の伊達宗城(だてむねなり)、肥前藩主の鍋島斉正(なべしまなりまさ)などでした。

その頃、幕府の老中首座(いまの総理大臣)をしていたのは、福山藩主の阿部正弘(あべまさひろ)でした。

幕府の老中(大臣)たちは、これまで、薩摩の島津氏にたいし、長いあいだ、警戒心をいだいできました。

それは、つぎのような理由からでした。

江戸時代は、日本中の土地がいくつもの藩にわけられ、ひとつの藩に一人ずつ殿さまがいました。

ある藩の領地で、どれくらいか米がとれるかは、調査でわかっています。そのお米の量を石高とよびます。

石高の多い大名ほど、つまり金持ちであり家来の数が多く、同じ殿さまどうしのあいだででも幅がききました。

石高(こくだか)の一番大きい大名が、加賀の前田氏で百二万石、二番めが島津氏で七十七万石、三番めが仙台の伊達氏で六十二万石を有し、この三氏を“日本の三大名”とよびました。

前田氏の殿さまは昔から、おとなしい人がそろっていました。

ところが島津氏には豪傑が多く、しかも家来の武士たちは“薩摩隼人(さつまはやと)”とよばれ、強いことで知られていました。

それで幕府は、前田氏ならば心配はないが、島津氏からはそのうちに、徳川幕府を倒して、天下をうばおうとする者がでるかもしれない、と警戒したのでした。

阿部正弘も、はじめはそういう不安をもっていました。

あるとき彼は、親友の松平慶永にむかい、

「私のまえに老中首座だった浜松藩主の水野忠邦(みずのただくに)さまが、いつも私に、

薩摩の島津氏は油断がならぬから、くれぐれも注意するように、といわれました。

私もそのつもりで、気をつかっております」

と、いいました。

ところが、それをきいた慶永は、愉快そうに笑って、

「それは、とんだ思いすごしというものです。

薩摩のつぎの藩主になる島津斉彬どのと、私はかねて懇意にしておりますが、斉彬どのは、まことに立派な人物です。

薩摩国のことだけでなく、日本全体のことをよく考えて、行動している人です。

もしも、幕府の政治がみだれて、日本の国をあぶなくしたような場合は、あの人は、日本のために幕府を倒そうとするに違いありません。

しかし幕府がしっかりして、よい政治を行っているうちは、あの人はすすんで幕府に協力してくれるはずです」

と、こたえました。

正弘がまだ心配そうにしているのをみて、慶永は、

「あなたご自身で、一度斉彬どのにあってごらんになりませんか。

そうすれば私の申したことが、嘘でないとおわかりになるでしょう」

といい、自分が二人をひきあわせる、と約束しました。

それから数日のちに、松平慶永の屋敷で、斉彬と正弘がはじめてあいました。

初対面の挨拶がすんで日本のことや西洋のことなど、三人は話しあいました。

阿部正弘もかしこい人であ糺西洋のことに注意をむけていて、斉彬の言葉をいちいちもっともだ、と感じました。

二人は意気投合しました。

正弘は思いました。

「たるほど、慶永の言葉にいつわりはないわい。島津斉彬というのは、えらい人物だ。

これまでにあったどの大名よりも、はるかに立派だ。

こういう人が幕府を助けてくれたならば、もっともっと、よい政治がおこなえるに違いない」

一方、斉彬て、

「阿部正弘というのは、なかなかしっかりした人だな。

世界の情勢にもあかるいし、日本全体のことをよく考えてくれている。

こういう人が政治を行っているならば、日本は安心だ。

私もできるだけ、この人のために協力しよう」

と、考えました。

それ以来二人のあいだに、親しい付き合いが始りました。

そして年とともに、斉彬を尊敬する人がふえてゆきました。江戸の町の人々のあいだにも、この評判が伝わって。

「薩摩さまの若殿さまは、なんでも、ものすごくえらい方だそうだ」

「あんなにかしこい殿さまは、日本中さがしたって、ほかにあるまいということだ」

「俺がきいたところでは、ご自分で手紙をお書きになりながら、家来の報告することを耳でおうけになり、それにたいして、てきぱきと指示をおあたえになる。

それでいて、どっちにも、間違いはこれっぽっちもないそうだ。

まるで神さまのような、ものすごい頭をもっておられるお方だそうだ」

と、斉彬をほめるうわさが、口から口へと流されてゆきました。

しかし斉彬は、そういう話を家来から聞くことがあっても、ニコニコ笑っているだけで、けっして自慢したり、威張ったりしませんでした。

そのことが、ますます彼の評判を高めました。

あるとき、松平慶永(よしなが)はいいました。

「島津斉彬どのこそ、三百諸侯ちゅう、ならぶ者のない秀才だ。こういう人こそ、本当に英雄とよぶべきである」

伊達宗城(むねなり)もいいました。

「島津斉彬どののように、おおらかな顔だちをして、しかも内面に強い意志をひめた人は、これまでみたことがない」

ところが、斉彬の評判が高まってゆくのを、どうも苦々しく思っている人がいました。

それは、彼の父親の島津斉興(なりおき)です。

なんだって斉興は、息子のはまれ高いことを、不愉快に感じていたのでしょうか。

これには、深いわけがあったのです。

3 調所笑左衛門(ずしょしょうざえもん)

top

島津重豪(しげひで)が西洋にあこがれ、新しい事業をいろいろとやり、そのため薩摩藩の財政を苦しくしたことは、まえにお話したとおりです。

あとを継いだ斉宣(なりのぶ)は、なんとかして、これを建て直そうとしましたが、うまくゆかず、斉興(なりおき)に位をゆずりました。

薩摩藩の困窮は、大変なものになってしまい、江戸の屋敷などは人足がやとえず、庭中、草がボーボーとはえているありさまでした。

その頃、鹿児島の城内で、茶坊主をつとめている、調所笑左衛門という人がいました。

経済にあかるく、お金をもうけることに、なかなかの才能がありました。

それをみつけた重豪(しげひで)は、笑左衛門(しょうざえもん)を家老に採用して、財政の建て直しを行わせようと思いました。 |

|

その命令をきいた笑左衛門は、 はじめびっくりしで、辞退しました。

しかし、目上の人の命令には、絶対服従しなければなりません。

仕方なく、決死のかくごで、これを引受けました。

それまでに、薩摩藩の借金は、五百万両にたっしていました。

大部分が大阪の金持ちの商人たちから借りたものでした。

笑左衛門は、まず大阪にゆき、借金のしまつをつけるため、商人たちと話しあおうとしました。

ところが、これまでお金を借りるばかりで、かえすことをしていないので、どこの商人もおこっています。

「拙者は、このたび島津家の家老をおおせつかった、調所笑左衛門と申す者でござる」

と、名のると、相手は露骨に、憎々しげな顔となり、

「ドブにすてるお金はあってて、もはやこれ以上、薩摩さまへお貸しするお金はありません。

トットとお帰りくだされ」

と、無礼千万な言葉をなげつけるのでした。

笑左衛門はカッとなり、“おのれ、町人のぶんざいで!”と、おもわず刀に手がかかりかけます。

けれどは、こんなところで乱暴をしては、なにもかもぶちこわしになってしまいます。

彼は歯をくいしばってこらへ

「おおせのとおり、これまでのことは、何とも面目しだいもござらぬ。

しかし、そこを何とか、話しあっていただけまいか」

と、頭を幾度もさげて頼みました。

笑左衛門のそういう苦境をみて、浜村屋孫兵衛(はまむらやまごえもん)という商人が、さすがに同情し、

「よろしい、それほどお困りならば、このわしがひと肌ぬぎましょう」

と、申し出てきました。

笑左衛門のよろこびは、大変なものでした。

浜村屋があいだにたって、ほかの商人たちを説得し、笑左衛門の思いどおりに、借金の始末をつけることがでぎました。

ひどまず安心した笑左術門は、つぎには藩のために、新しい収入の道をみつけようとしました。

薩摩の南に沖縄があります。

そこには昔から琉球王がいて、国を治めていました。

江戸時代のはじめに、薩摩の殿さまだっだ島津家久は、軍隊をおくって沖縄をせめ、琉球王を降服させました。

それいらい琉球王は、薩摩の殿さまの家来のようになっていました。

笑左衛門は琉球王に命じて、外国と貿易を行わせました。

それによって得た収入を、薩摩にもってこさせるのです。

薩摩藩か外国と貿易することは、鎖国で禁止されていました。

しかし、おもてむき独立国である沖縄が、貿易をするのならば、これには幕府も文句がいえません。

笑左衛門はそこに目をつけて、沖縄の場所だけ借りて、実際には薩摩藩が外国と貿易を行うという、おどろくほど大胆な計画をたてたのでした。

また薩摩の国内では、新しく多くの産業をおこそうとしました。

薩摩の領地である奄美諸島は、砂糖キビを育てるのに適した地で、昔から農民たちが、砂糖をつくっていました。

笑左衛門は、これらの島のうち、奄美大島、徳之島、喜界島という三つの島の農民にたいし、

「ほかの作物を、いっさいつくってはならぬ。砂糖キビだけを植えて、砂糖の生産につとめよ」

という、厳重な布告をだしました。また、

「できあがった砂糖を、自分たちでかってに売ったり、よその土地へやったりしてはならぬ。

自分たちで食べてもならぬ。全部そっくり、藩の役所へおさめよ」

と、命令しました。

こうしてあつめられた砂糖は、大阪へ運ばれ高い値段で売りさばかれました。

江戸時代の半ば頃から、日本人の生活がだんだん贅沢になり、それにつれて砂糖の需要もふえてゆきました。

しかし、その頃日本では、砂糖をつくることができず、中国からの輸入にたよっていました。

そのために、値段があがるばかりでした。

笑左衛門はそこに目をつけて、大もうけを計画したのでした。

この計画は、みごとな成功をおさめました。

そのかわり奄美の農民たちは、いつも役人から厳重に監視され、少しでも布令に違反すると、重い罰をうけなければなりませんでした。

ひどい場合は、死刑にされました。

薩摩の役人たちのきびしい態度に、彼らはふるえあがってしまいました。

しかしこれによって、薩摩藩の収入はドンドンふえて、財政はたちまち豊かになってゆきました。

笑左衛門は、砂糖のほかにも いろいろな産業を新しいくおこして、産物を他国へ売ることを計画しました。 |

薩摩藩の借金返済のため、奄美大島の農民は

砂糖キビ作りを命じられた。

|

調所笑左衛門が借金の整理に手をつけたのは、天保元年(一八三〇)のことでした。

それから十五年めの弘化元年(一八四四)には、薩摩藩の金庫に三百万両もの大金が、たまるようになっていました。

斉興のよろこびは、かぎりがありません。

それいらい、笑左衛門をますます重用し、なにか重要な問題がもちあがろと、すべて笑左衛門の意見をきき、その判断にまかせました。

笑左衛門は、薩摩藩第一の実力者となり、おおいに権力をふるいはじめました。

笑左衛門はさすがに、感慨無量でした。

「長い苦労だった。死にたいとおもったことは、幾度かあった。

しかし、その苦労も、やっとこれでむくいられたのだ」

ほこらしい思いが、彼の胸をいっぱいにみたしました。

だが、一方では、あと味の悪さがのこることも、うちけすわけにゆきませんでした。

「しかし、そのために、私はずいぶんいろいろな人に、迷惑をかけてきた。

大阪にも琉球にも奄美にも、私のために平和なくらしをうばわれ、悲しみにうちのめされている家族たちが、いくつもできてしまった。

私をうらんでいる人が、日本中に、かぞえきれないほどいるに違いない。

けれども、私には、これ以外の方法がなかったのだ」

そう思うにつけ、もはやどんなことがあっても、二度とこんな苦労はしたくないものだ、と感じました。

また、大勢の犠牲をはらって蓄えたお金を、けっしてむだに使ってはならない、と自分自身にいいきかせました。

ところが、そういう笑左衛門の目に、成人した斉彬のやることが、非常にあぶなっかしくみえてきました。

「薩摩藩がこんな借金をしょいこんだのも、もとはといえば、重豪さまがあまりにも西洋にかぷれすぎて、お金を湯水のごとくお使いになったからだ。

斉彬さまはとてもかしこいかただが、重豪さまにあまやかされたおかげて これまた西洋にかぶれておしまいになった。

そして、薩摩のことよりは、よその藩の大名とばかり、お付き合いになっていらっしやる。

ちかごろは、老中首座の阿部正弘さまと親しくなられ、幕府の政治を手伝うなどと、おっしやっているらしい。

そんなことをなさったら、またまたお金のかかることが、火をみるよりも明らかではないか」

笑左衛門の印象では、斉彬の性質が、あまりにも重豪とよく似すぎているように思われました。

「もし、将来、斉彬さまが島津家をお継ぎになったたらば、一体どんなことがおこるだろうか。

きっと、重豪さまの時代と同じことが、もう一度くりかえされるに違いない」

と、心配になってきました。

笑左衛門の身になれば、やっと蓄えた薩摩藩の財産は、その一つ一つが、自分の苦労の結晶でありました。

それらの財産を、斉彬の一存でなくされてしまうことは、何といってもしのびがたい気持ちでした。

笑左衛門は、とうとうある日、藩主の斉興にむかって言い出しました。

「恐れながら斉彬さまは、重豪さまのご感化をうけられて、あまりにも西洋へのかぶれかたが、ひどすぎるようにお見受けいたします」

斉興はそれをきくと、うなずいて、

「いや、そのほうからいわれるまでもなく、余も同じことを、前々から心配しておったのじゃ。

重豪さまがご存命のおり、あまりにもあまやかしになったことが、斉彬をあんなにしてしまった原因であると思っておる。

しかし重豪さまは、余にとって祖父にあたるお方だから、いくら気がかりだといっても、それをおとめするわけにゆかなかったのだ」

「それは、ごもっともだと存じます。

けれどは、このままうちすてておきますれば、斉彬さまの西洋かぶれは、ますますひどくなられ、お家の財産が、ふたたび危機におちいることは明らかでございます。

いまのうちに、何とか、手をうたなければならないと存じます」

「まったくじゃ。余から斉彬に、よく忠告してみたいと思う」

斉興だけではありまぜん。笑左衛門はもちろん、そのほかの家来たちも、斉彬にむかって、同じような忠告を行いました。

「若殿さま。恐れながら、若殿さまはちかい将来に、薩摩藩をしょってたつ責任のあるかたでございます。

お金のむだづかいなどなさらぬよう、充分にお気をつけてくださいませ」

しかし斉彬は、そういう忠告を、いっさい受付けませんでした。

「何を申す。むだづかいとは、何をさして、そういうのか。

私は、けっして、お金をむだなことに使ってはいないぞ。

むしろ、おまえたちに、よくいっておきたい。

これからは、薩摩の事ばかり思っていてはだめだ。

日本全体のことを考えて、行動しなければならないときが、もうじき、きっとくるに違いないのだ。

私は、そのときの準備に、西洋のことを勉強しているのだ」

斉彬はニコニコ笑いながら、しかしハッキリした言葉で、だれにたいしては、そのようにこたえました。

忠告にいった人々は、仕方なくかえってきます。

彼らには斉彬の気持ちが、さっぱりわからないのでした。

父親の斉興は、頭をかかえてしまいました。

「困った奴め。人のいうことをきかぬところまで、重豪さまにそっくりじゃ」

その頃、斉興は五十歳をこえ、斉彬は二十歳をすぎていました。

江戸時代の大名の家では、後継の子供が二十歳をこえると、父親はたとえまだ元気でも位を子供にゆずって、自分は隠居するのがしきたりのようになっていました。

そのため当時の殿さまのなかには、若い人が多かったのです。

しかし、斉興は、

「これはうかつに隠居できぬわい。

斉彬が藩主になったら、また重豪さまのときのように、お金をやたらに使いおって、笑左衛門がせっかく努力したことが、すべて水の泡になってしまう。

そうならぬよう、薩摩藩の政治は、もうしばらくのあいだ、私自身で行わなければなるまい」

と、考えるようになり、いつになっても斉彬を藩主にしません。

三十歳をこえて、まだ藩主になれないのは、当時の習慣からいうと、ずいぶんおかしなことでした。

斉彬が親しくしている松平慶永も、伊達宗城も、山内容堂もすでにそれぞれ藩主であり、自分の考えにしたがって、藩の政治を動かしています。

斉彬はこれにたいし、ことさら不平もいわず、一生懸命に勉強をつづけていました。

わずらわしい藩の用事にかかわりなく、時間的にはかえってめぐまれていました。

しかしそれでもときには、藩主でないことが、無念に思われてなりませんでした。

「私が藩主になっていたら、まず薩摩藩の政治を、すっかり新しくしてみせる。

薩摩藩が手本をしめさないかぎり、日本全体を新しくすることは、とうていむずかしい。

そのことを、一日もはやくやりとげないと、日本中が取返しのつかないことになるのだ」

というあせりが、彼の心をさわがせるからでした。

4 外国艦隊がやってきた top

弘化元年(一八四四)、斉彬は三十六歳になっていました。

この年に、斉彬の心配していた事件が、とうとうおこりました。

三月十一日、突然の一隻のみなれぬ船が、沖縄北部の運天港にはいってきたのです。

マストには、フランスの国旗が高だかとひるがえっていましたが、沖縄の人々には、もちろんどこの国の旗かわかりません。

「へんてこな船だ。一体どこからきたのだろう?」

「ありゃ、みてみい。異人がのっているぞ。あれは異人の国の船だぞ」

「それは大変だ。異人が何のために、ここへやってきたんだろう?」

群衆は、浜辺に集って、ガヤガヤ騒いでいるばかりてす。

そのうちに、船からボートがおろされ、数人の男たちがそれにのって、波止場をめがけてこぎよせてきました。 |

|

わいわい騒いでいる群衆をかきわけて、港の役人がでてきました。

ボートから上陸した男たちは、その役人にむかい、通訳をとおして、

「我々は、フランス軍艦アルクメーヌ号の乗組員である」

と名のり、琉球政府の責任者にあいたい、と申しいれました。

そして、彼らは、

「イギリスは、支那を侵略する野心で、清国において阿片戦争をひきおこし、ついにこれを降参させました。

つぎには沖縄をねらっていて、まもなく彼らの大軍が、ここへ攻めよせるてはずになっています。

そうなってしまっては、もはや手遅れです。

我々フランス人は、あなたの国が、そのようなみじめためにあわないように、あなたがたを助けるつもりでやってきました。 我々は、あなたの国と平和に条約を結びたいと思います」

と、まえおきし、フランス側の希望として、

「フランスと沖縄のあいだで、自由な貿易を行うこと。

通信のやりとりを、自由に認めること。

キリスト教の伝道を許すこと」

という三か条をさしだしました。

琉球政府は、大騒ぎです。

西洋人からこんな要求を出されたのは、前代未聞のことでした。 |

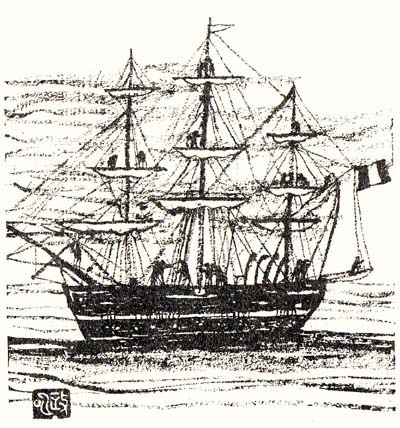

薩摩の植民地であった琉球にやってきたフランス軍艦

|

役人たちは、相談したあげく、

「せっかくのお話ですが、私どもの国は、ごらんのとおり絶海の孤島で、産物も少なく、フランスのような大きな国と貿易するだけの力がありません」

といって、断わることにしました。

ところが、この返事をきくと、フランス人たちは、それまでの親切そうな態度を一変させ、にわかに高飛車になりました。

「なに、我々の申しいれを断わるというのか。せっかく親切にいってやったのに、無礼ではないか。

あえてそういうならば、我々て、ひとまずひきあげよう。そのかわり我々は、後日、もう一度ここへくる。

そのときは、フランスの大艦隊をひきいて現れるつもりだ。

それまでに、我々のいったことを、とくと考えておくがよかろう」

と、言葉もあらあらしく怒鳴りました。

そのうえ、つぎにくるときまでの代理人だといって、フォカードという宣教師を、沖縄の役人の断わるのもきかずに、無理に残して、たちさりました。

その頃、フランスとイギリスは、東洋に植民地をつくろうと、互いにはりあっていました。

イギリスが阿片戦争をひきおこし、清国をおさえつけたのをみて、フランスも負けてはいられないと、沖縄へ手をのばしてきたのです。

けっして沖縄の人々に、親切にするつもりではありません。

大艦隊をひきいてくるといったのは、ただの脅かしではありませんでした。

彼らは武力にかけてでも、植民地をつくろうとねらっていたのでした。

琉球の王さまも役人も、青い顔になりました。

「我々の力では、どうしようもない。薩摩藩に知らせて、指示をあおがなければならない」

と、すぐに急使を、船で薩摩へおくりました。

この対策がまだきまらないうちに、フランス人のいったように、今度はイギリスの軍艦が、沖縄の那覇港にはいってきました。

弘化三年(一八四六)四月のことです。

人々が恐れさわぐなかを、乗組員たちはかってに上陸を開始し、浜辺に家をたてはじめました。

沖縄の役人がびっくりして、やめるように申しいれましたが、イギリス人たちは、

「我々のうちの幾人かは、ここに永住するつもりできたのだ。

そのために家をたてるのだ。これは、イギリス皇帝陛下のご命令である」

といって、聞き入れません。

琉球政府がこまりはてているさなかに、またもフランス人たちが、一昨年の予告どかり、今度は三隻の軍艦をつらねて、運天港(うんてんこう)にやってきました。

そして、これもかってに上陸し、あちらこちらの土地の測量をやりはじめました。

フランスの総司令官セシュ少将は、フランス皇帝ナポレオン三世からのご命令だ、といって、琉球王に面会を強要しました。

琉球政府では、王さまはあいにく病気であるといって、かわりに按司正秀(あんじまさひで)という役人が応対しました。

セシュは、

「このまえ申し入れておいたとおり、条約を結ぶつもりで、そちらの返事をききにきた。

世界の形勢は、あのときよりも、もっと深刻になっている。

いますぐ、こちらの申し出をきかなければ、悔(く)いを千載(せんざい)にのこすことになろう」

と、頭ごなしにおしつけました。

按司正秀はじめ、沖縄の代表は、

「何ぶん国王がご病気で、すぐお返事はできません。

王さまがお元気になられたら、よくご相談いたしまして、何ぶんのおこたえをいたしたいと存じます」

と、ひたすら低姿勢で、回答をひきのばそうとしました。

ところが、セシュはますます態度を硬化させて、

「何をいうか。このまえ、我々の代表が、つぎまでによく考えておくようにと、言い残しはずではないか。

それをいまになって、まだグズグズぬかすのか。

国王が病気などと、きっと嘘に違いない。

病気であろうとなかろうと、わしが宮殿にいってじかに面会し、ハッキリした返事をきこう」

と、大変なけんまくです。

沖縄に駐在していた薩摩藩の在番奉行(ざいばんぶぎょう)平田善太夫(ぜんだゆう)も、このまますててはおけじと、数百人の藩兵をひきいて、運天港にかけつけ、警戒の陣をしきましたが、フランス側はそんなものを少しも恐れません。

沖縄中は、上を下への大騒ぎになりました。

薩摩藩へ、次々と使者がたてられ、事態がいちいち知らされました。

おりから、藩主の斉興は江戸にでていて、薩摩にいませんでした。

そこで、江戸の薩摩邸にむけて、また早馬がたてられます。

もちろん、鹿児島の藩庁でも、おもだった人々が、対策を相談しました。

しかし、はじめての出来事で、よい知恵がうかびません。

国元から知らせをうけて、江戸の薩摩邸もびっくりしました。

ただちに幕府に事件を知らせるとともに、ここでもまた会議が開かれました。

だれもかれもあわてているなかで、たった一人、あわてない人間がいました。

それが斉彬です。斉彬には、こういう事態のおこることが、すでにまえから予想できていました。

「私の思ったとおりだ。ついに西洋人が日本へ進出してきたのだ」

彼はあわてませんでした。しかし、くるべきものがきたという緊張を、ヒシヒシと感じたのでした。

一方、幕府の阿部正弘も、薩摩屋敷から報告をうけて、どうするべきかに頭を悩ませていました。

「まことに容易ならぬ事件である。よほどじょうずに扱わないと、取返しのつかない結果をまねこう。

しっかりした人物を責任者にすえて、外国人と交渉させなければなるまい」

そして正弘はすぐ、斉彬のことを考えました。

「沖縄は独立国だけれども、昔から薩摩藩が支配している。

だから、これは薩摩藩が中心になって、解決をはかるのが当然だ。

しかし、藩主の斉興公は、そうとうえらい人物であるけれど、年をとっていて、外国のことをよく知らない。

それにくらべて、斉彬どのは、むこうのようすにくわしい。

きっとじょうずな対策をたてることができるに違いない」

そこで正弘は、斉彬を自分の屋敷にまねき、

「斉彬どの、この正弘の知るかぎり、このたびの困難を乗切れるお人は、日本ひろしといえども、あなたをのぞいてみあたりません。

どうか薩摩の領地へおもむかれて、あなたのよいと考えられる手段で、日本をこの危機から救い出してください」

と、頼みました。

正弘の言葉にたいして、斉彬は、

「正弘どの、ふしょう斉彬の力をそれほどまでにかってくださって、身にあまる光栄に思います。

かならず、ことをぷじにおさめ、ご期待にそう覚悟ですから、どうぞご安心ください。

私の考えでは、西洋人の要求をことごとく拒んだ場合、おそらく彼らは、武力にうったえてくるでしょう。

これをさけるためには、彼らの望みのうち、貿易と通信の二つを認める以外にないと思います。

沖縄は、わが藩の支配のもとにありますが、琉球王をいただく独立国ともいえます。

日本の鎖国を、しいて沖縄にまで、まねさせる必要はありません。

ただキリスト教の伝道だけは、絶対に認めない方がよいと考えます」

と、自分の意見をのべました。正弘は、

「けっこうです。貿易と通信は、やむをえないてしょう。

斉彬どののお考えどおりになさってください」

と、こたえました。

斉彬がかえろうとすると、正弘は、

「斉彬どの、あなたはまだ藩主の位についておられない。

しかし、今度のお役目は、藩主と同様の仕事です。

この大任を立派にはたされて、島津斉彬という人物が薩摩藩にとってだけでなく、日本にとっても必要なのだ、ということを、広く天下に示してください」

と、はげましの言葉をおくりました。

弘化三年六月、斉彬の一行は、江戸をたって薩摩へむかいました。

藩地にかえった斉彬は、主だった家老たちをすぐによび、

「私は沖縄の事件を始末するために、阿部正弘どのから、すべての責任をまかされてきた。

貿易と通信ならば、許してもよい、という保証も得てきている。

外国人をおこらさぬように、おだやかにことをはこべ。

また、将来にそなえて、防衛体勢をつくる必要がある。沖縄と奄美の地図をつくつてもらいたい。

外国船のようすも、絵にかいて知らせてもらいたい。

また、沖縄と清国との関係についても、よく調査して報告せよ。

また、薩摩の本土を守るべく、南部の海岸地帯に、藩兵を配置せよ」

と、テキパキ命令をくだしました。

自分自身も馬にのって、領内をまわり外国人の侵入にそなえて、海岸の地形をしらべました。

一方、琉球王は、斉彬の指示にしたがって、とうとうフランスと条約をむすびました。

フランス人たちはよろこんで、ひとまず船てひきあげてゆきました。

こうして、沖縄の事件は片がつきました。 |

幕府の要請で薩摩へ帰り、領内を見て回る斉彬

そして沖縄の外国船問題をとりあえず解決した

|

ところが、そのあとをどうするかということで、斉彬は、家老の調所笑左衛門と、意見が対立してしまいました。

斉彬はいいました。

「沖縄はしずかになった。しかし、これですべて終ったと考えてはならないぞ。

おそらく、このつぎに外国船は、この日本の本土へやってくるに違いない。

そのときになって、またまたあわてたりしないですむように、日本全体の力を強くしなければならたい。

そのことは、日本中の藩が、いっせいにやらなければだめだ。

ことの重大さを幕府に報告し、幕府から全図の大名にむけて、命令してもらうのが一番よい方法である、と私は信じる」

ところが、これにたいし調所笑左衛門は、

「何とおおせられます。

このたびの事件は、わが藩の支配下にある土地で おこったことでございます。

しかも、無事に解決したことでございます。

それを、まだ危険であるかのように幕府へ話し、よその藩の武力を借りたりいたしましては、薩摩藩の恥になります。

沖縄の外国船は、わが藩の手ですっかり片をつけたから、もう心配はいらぬとだけ幕府へ報告し、余計なことはいわないのが、よろしいと存じます」

と、反対しました。

斉彬は、おもわず声を高めて、

「いや、そうではないと思う。外国人がめざしている相手は、沖縄だけではない薩摩だけでもない。

日本全体が、彼らの目標のはずなのだ。

かりに、薩摩だけがいくら武備を整えて、外国人を追いはらったとしても日本の海岸はひろい。

外国の船は、どこからでもはいってくることができるだろう。

彼らの軍隊が、よその海岸から、日本の内部に侵入してしまったら、薩摩だけがいくら海岸を守っても、どうすることもできないだろう。

日本全体の安全が守られてこそ、薩摩の安全もまた守られるのだ。

日本が危険にさらされながら、薩摩だけが無事でいるわけには、もうゆかぬのだ」

と、力説しました。

しかし、調所笑左衛門には、斉彬の気持ちが理解できませんでした。

調所笑左衛門は、家老としてすぐれた人でしたが、外国のようすについては、斉彬の十分の一も知っていませんでした。

彼には斉彬の話が、おおげさすぎるように思われました。

「西洋と日本とは、ずいぶん離れております。

たくさんの船で大勢の兵隊を運んでまいりますには、少なからず費用もかかり、そうやすやすとできるはずがございますまい。

斉彬さまは、西洋の本をお読みになりすぎて、外国を恐れすぎておいでではございませんか。

私は外国人のことよりも、幕府にあなどられぬことの方が、ずっと大切かと存じます」

「いや、私はそうはおもわぬ。薩摩藩の体面よりも、日本全体の安全の方が、はるかに大切であると信じる。

外国人を恐れすぎるというが、私は将来、日本人が外国を恐れないですむように、その準備をいまから整えよ、といっておるのだ」

二人の議論は、きりがありません。

そして、残念なことに、斉彬に賛成する家来は、わずかしかいませんでした。

調所笑左衛門は、長いあいだ、権力をふるいつづけ、彼にしたがう子分たちがたくさんできていました。

一方、江戸にばかりいて、藩地になじみのうすい斉彬は、そういう支持者をもつことができませんでした。

結局、調所笑左衛門の主張がとおり、

「沖縄事件は、無事にかたがつき、いっさい心配はありません」

という報告書が、幕府へだされることにきまりました。

5 斉彬を憎む人々 top

斉彬は、江戸にかえりました。沖縄の外国船と話をつける役目を、無事にはたしてきたのです。

それにもかかわらず、彼は内心で大変な不満を感じていました。

「沖縄の騒ぎがおさまったといっでも、それは一時的にすぎないのだ。

これで安心してしまったら、とんでもないことになる。

なぜならば、外国人たちは、このつぎは、もっと大勢で、この日本までおしよせてくるに違いないからだ。

そのときにそなえることこそ、一番肝心なのだ」

だが、そのための彼の計画は、調所笑左衛門の反対にあって、つぶされてしまいました。

斉彬は、調所笑左衛門のやりかたに、怒りをおぼえずにはいられませんでした。 |

|

「笑左衛門は、確かにえらい男だ。わが藩にとって、最大の恩人であることはうたがいない。

しかし、彼のような考えかたをしていては、これからの世のなかを指導することができない。

世界は新しい方向へ、ドンドン動いているのだ。

あの男はそのことに気かつかず、昔と同じ頭でものごとを始末しようとする。

あの男が権力をにぎっているかぎり、薩摩藩をこれからの時代にふさわしくつくりかえることは困難になる」

斉彬は、調所笑左衛門を家老の地位からしりぞかせ、もっと若い人材を用いなげればだめだ、とひそかに考えるようになりました。

一方、笑左衛門も斉彬にたいして、まえにもまして、不安をおぼえるようになりました。

「日本全体の政治は、幕府にまかせておけばよく、薩摩藩が余計な口をさしはさむことはいらないのだ。

ところが斉彬さまは、ご自分が幕府の政治を手伝わなければ、世の中がよくならないように思い込んでいらっしやる。

そういう考えの斉彬さまが、薩摩の藩主になったたらば、一体どんなことになるだろうか――

調所笑左衛門は頭を悩ませすしか。

「おそらく斉彬さまは。重豪さま以上に、莫大なお金を、そのためにか使いになるだろう。

私の苦労も、ことごとく水の泡だ。

薩摩の武士たちは、またまえのように、ひどい貧乏に苦しまなければならなくなる」

そして調所笑左衛門は、どんなことをしてでも、それだけは絶対ふせがなければならないと心をきめたのでした。

笑左衛門一人ではありませんでした。

斉彬の考えることを理解できずに、不安を感じている家来たちは、まだほかにもたくさんいました。

しかし、斉彬にいくら忠告してみても、彼が聞き入れないことは、これまでの経験てすでにわかっていました。

それらの主だった家来たち――調所笑左衛門(づしょうしょうざえもん)はじめ、島津豊後(しまづぶんご)、碇山将曹(いかりやましょうそう)、伊集院平(いじゅういんたいら)、二階堂志津馬(にかいどうしずま)、海老原宗之丞左(えびはらむねのじょう)どが集って、一体どうしたらよいだろうか、と相談をはじめました。

そのあげく、どうしても斉彬が考えを改めないならば、彼が藩主になることを、やめさせなければならない、という結論にたっしました。

「家来のぶんざいで、殿さまのことを、とやかく申すのは、大変ご無礼にあたる。

そのことは、我々だって、百も承知のうえだ。

しかし薩摩藩の安全と、そこでくらしている武士たち、さらに彼らの家族たちの身の上を考えれば、やむをえないではないか」

そして一同を代表して、調所笑左衛門が、斉興のところへゆき、自分たちの考えを伝えました。

ぷぜんたる面もちでそれをきいた斉興は、

「いや、その方たちの心配いたすのも、まことにもっともなことじゃ。

わしがこれまで斉彬に位をゆずらず、老人の身で頑張ってきたのも、あれが藩主になったら、何をしでかすかわからぬ、と心配だったからじゃ。

みなの者の意見までがそうときまれば、このままにはできぬ。斉彬に藩主をゆずるのはやめにいたそう。

だが、斉彬のかわりに、だれを藩主にしたらよいかのう」

と、声をひそめていいました。

調所笑左衛門は、ここぞと膝をのりだして、

「これでございましたら、忠教(ただゆき)さまがよろしいと存じます。

忠教さまはかしこい方であり、しかも斉彬さまとちがって、大変用心ぶかい慎重なご性格でございます。

忠教さまが藩主になられましたら、私どもも安心してお仕えすることができます」

と、こたえました。

斉興は、そのこたえをきいて、

「なるほど、そのほうたちも、さよう思うか。

実は、わしもまえから、斉彬よりも忠教の方が藩主にふさわしいのではないか、と考えていたところじゃ」

といい、はじめて安堵の色をうかべました。

忠教というのは、斉興の三男で、斉彬にとっては、母違いの弟でした。

斉彬より八つ年下で、のちに島津久光(ひさみつ)と名のった人です。

忠教も大変かしこい人でした。

ものおぼえのよいことは抜群で、むずかしい詩や漢文をかたっぱしから暗誦し、けっして間違えることはありませんでした。

そのかわり斉彬とちがって、西洋のことにはそれほど関心をもっていません。

また、むだづかいがきらいで、非常にまじめな性格の人でした。

しかも鹿児島でうまれ、鹿児島で育ち、藩地の家来たちからも親しまれていました。

多くの家来たちが、

「忠教さまこそ、藩主になるべきお方じゃ」と、思ったのも当然でした。

忠教の母親は、お由良(ゆら)の方といって、もとは江戸の町人の娘でした。

薩摩屋敷の女中として奉公するうちに、斉興の目にとまり、鹿児島にともなわれ、忠教をうみました。

調所笑左衛門は、お由良の方にも、自分たちの考えをうちあけました。

「お由良きま。私ども一同は、斉彬さまでなく、忠教さまにぜひとも藩主をついでいただきたい、と願っております。

斉彬さまが藩主になられましたら、薩摩藩は、まえのように貧乏になってしまうに違いありません。

忠教さまならば、私どもは安心して、ご奉公することができます」

お由良の方も、それまでは斉彬をおしのけて、自分のうんだ忠教を、つぎの藩主にしようなどとは、思ってもいなかったでしょう。

しかし、薩摩藩で、一番信頼されている調所笑左衛門のほうから、そのことを言い出しました。

おまけに、家来たちみんなが、それをのぞんでいるというのです。

お由良の方にとっては継子であるうえに、ずっと離れてくらしている斉彬よりも、忠教の方がかわいかったのは、いうまでもありません。

ぜひとも忠教を藩主にしたい、という気持ちになってしまったのも、仕方のないことでした。

お由良の方は、斉興にむかい、

「お願いでございます。

家来たちの心配を取り除くためにも、あなたさまのおあとは、忠教にお継がせください。

忠教が藩主として、はずかしくない人間になれますように、私は一生懸命にしつけてまいりました」

と、何度もたのむようになりました。 |

斉彬には薩摩に母違いの弟忠教(ただゆき)がいて、彼を藩主にしようと、山伏に祈祷させ始めた。それには父斉興も関与していた。

|

斉興は、いまはハッキリと、忠教にあとを継がせたいと考えています。

こうなると困るのが、斉彬のいることです。

「斉彬を、私の後継ときめ、薩摩藩の次代の藩主にいたします」

と、ずっとまえに幕府に届けがだしてあります。

これを変更するためには、いろいろやっかいな手続きがいりました。

第一、斉彬自身が、もしそのことを知ったならば、どんなに怒るかわかりません。

斉彬と仲のよい親戚の大名たちからも、さっそく文句をいってくることが明らかでした。

「このままそっとしているうちに、斉彬さまがはやく死んでくだされば、一番よいのだ。

斉彬さまだけでなく、斉彬さまのお子たちも死んでしまえば、ひとりでに忠教さまが、後継ということになってしまう」

斉彬に反対する人々は、とうとう恐ろしいことを考えはじめました。

鹿児島からずっとはなれた大隅半島の吾平(ごへい)村に、牧仲太郎(まきちゅうたろう)という山伏(やまぶし)がいました。

大変な修行をつみ、この男が祈りを奉げると、その願いかかならずかなえられる、という評判がたっていました。

お由良の方とその家来たちは、牧仲太郎をひそかにめしかかえ、斉彬と子供たちが死ぬように、祈らせました。

牧仲太郎だけではなく、薩摩に住んでいる、ほかの大勢の山伏たちにも、同じことを頼みました。

こうして、薩摩の領内のあちらこちらで、山伏たちの祈祷(きとう)が始りました。

6 密告 top

お由良の方や調所笑左衛門は、これらの計画を秘密のうちに行おうと、用心に用心をかさねました。

しかし、どんなに気をつけても、こういうことは、どこからか漏れてしまうものです。

薩摩の武士のあいだで、

「斉興公は、斉彬さまをすかんで、忠教さまを、お後継になさりたかそうじゃごわはんか」

「何でもお由良さまからたのまれて、牧仲太郎とか申す山伏が、斉彬さまを亡き者にするため、祈祷をしているそうじゃごわはんか」

といったうわさが、密かにささやかれはじめました。

その頃までに、斉彬には七人の子供がありました。 |

|

ところが、長男の菊三郎が、うまれて一か月たらずで死んでしまったのをはじめ、次男の寛之助と三男の盛之進は四歳で、四男の篤之助は二歳で、また長女の澄姫(すみひめ)は四歳で、次女の邦姫(くにひめ)は三歳で、みんな死んでしまい、ぶじに育っているのは、五男の虎寿丸ただ一人というありさまでした。

現在からみれば、山伏たちが一生懸命に祈祷したからといって、それで子供たちが早死にした、とは考えられません。

ほかの原因があったからに違いないのです。

しかし、その頃の人々は、山伏の祈祷に、本当にききめがあると信じていました。

「斉彬さまのお子さまが、あかちゃんのうちに死になざるのは、山伏どもが呪い殺してしまうためじゃ」

といううわさも口から口ヘ、ほんきに伝えられてゆきました。

そのうちに、こういううわさにたいし、

「そりゃけしからん。斉彬さまを亡き者にして、忠教さまを、お後継にしようなどと、大それたたくらみでごわす」

と、おこりだす人々もでてきました。

そういう声は、からに若い武士たちのなかから、かこってきました。

調所笑左衛門は、薩摩藩のために、多くのでがらをたてて、斉興の信頼を一身にあつめていましたが、それだけに、だんだんとわがままなふるまいもふえていました。

お世辞をいってくる者だけを出世させ、そうでない者は、いくら正しいことをいう立派な人であっても、なかなか登用しようとはしませんでした。

また調所笑左衛門と、かれにしたがう者たちが、地位を利用して、私腹をこやすこともありました。

若い武士たちには、そのことが、

「なんじゃ、調所のおいぼれめ。自分が殿さまのようなつらをして、かってばかりやりおる」

と、腹だたしくてなりません。

また、年をとった上役たちのなかにも、

「調所笑左衛門どのの手柄は、たしかに大きいが、それにしても近頃は、わがままがすぎるのではごわはんか」

と、非難の目をむける人々がいました。

調所笑左衛門が薩摩藩の財政を、建直すことに成功したのは、浜村屋孫兵衛が命がけで協力してくれたおかげです。

調所笑左衛門は、その恩返しをしないわけにはゆきません。

彼はいろいろの機会に、浜村屋のために、便宜をはかるように、気をつかっていました。

ところが、若い武士たちは、昔のことなど知りません。

笑左衛門と浜村屋との関係を、くわしく理解することができないのでした。

ただ、うわべのようすだけをみて、

「調所のおいぼれは、大阪の商人どもとグルになって、あこぎなかせぎをやりおる、武士の風上におけん奴じゃ」

と、思い込むようになりました。

笑左衛門に、斉彬の考えることがわからなかったように、若い武士たちには、笑左衛門の立場が、わからなかったともいえます。

彼らは、調所笑左衛門を家老の位から追っぱらってしまわないかぎり、薩摩藩はよくならない、と思いつめるようになりました。

しかし、彼らがそう願っても、藩主の斉興は、笑左衛門を信用しきっています。

斉興が元気でいるかぎり、笑左衛門を辞めさせることはできません。

「まず、斉興公に隠居していただくことじゃ。そげんすれば、斉彬さまが殿さまになり申す。

斉彬さまは、大変かしこいおかただそうじゃごわはんか。

そげんなれば、調所のおいぼれも、いまんごっ、かってなまねはできなくなる」

そのように考えて、彼らは斉彬が藩主になることを、一日も早かれと願うようになりました。

ところが、そういうところへ笑左衛門の一味が、斉彬を呪い殺そうと暗躍しているうわさが伝わってきました。

若い武士たちがいきりたったことは、いうまでもありません。

若くて血の気の多い薩摩隼人たちは、お由良や笑左衛門をののしりました。

薩摩藩の町奉行に、近藤隆左衛門という人物がいました。

若いころ江戸の薩摩屋敷にいて、斉彬の少年時代からそばにつかえ、斉彬がどんなにかしこく、立派であるかを、よく知っていました。

また近藤隆左衛門は、非常に一本気な熱血漢でもありました。

彼は、もっともはげしく、お由良の方や調所笑左衛門を悪くいい、斉彬を藩主にするためとあらば、乱暴な手段をとるのもやむをえまい、と若い武士たちに力説しました。

彼を中心にして、斉興を隠居させ、笑左衛門を追放し、斉彬を藩主にするための計画藍あれこれとねられはじめました。

これに賛成するものは、江戸にも薩摩にもたくさんいました。

近藤隆左衛門のほかに、江戸屋敷の家老島津壱岐、薩摩の船奉行高崎五郎右衛門、鉄砲奉行山田一郎左衛門が主謀者とたり、そのほか赤山靭負、土持岱助、高木市助、仙波小太郎、山口定救、名越左源太などが、一党に参加しました。

江戸にいる斉彬は、藩地でおこっているこれらの出来事を、すっかり知っていました。

江戸家老の島津壱岐などが、おりにふれて報告したからでしょう。

しかし、斉彬はそういう動きを、むしろ困ったことだと考えました。

「いのままでは、薩摩藩が真っ二つにわれでしまう。

そうなったら、かりに私が藩主をついでも、いろいろしこりが残って、うまくゆかなくなる。

もっとべつの方法を、考えてやらなければならない」

そして斉彬は、全く気の毒ではあるけれどて、調所笑左衛門一人を犠牲にして、薩摩藩をつくりかえ、かねての目標を実現しようと決心したのでした。

斉彬は、阿部正弘をたずね、自分の計画をうちあけました。

「正弘どの。こんなことを、貴殿にか願いするのは、本当は、私としてはつらいのです。

しかし、私のかねての計画を実現するためには、ほかに方法がありません。

すなわち、調所笑左衛門を追放してしまわなければなりませんが、いまのところ、私の力だけではできません。

それであなたのご協力をお願いしたいのです」

阿部正弘はかねてから斉彬がはやく藩主になって、幕府の政治を手伝ってもらいたいものだ、と考えていたところでした。

斉彬からよく事情をきくと、

「よろしい、わかりました。

島津家へはご迷惑がかからないように、調所笑左衛門一人を、幕府の力で処分してしまいましょう。

私も調所笑左衛門がすぐれた手腕家であると、かねてうけたまわっております。

しかし、これからの新しい世のなかには、彼のごときふるい考えかたは、通用するはずがありません。

そのことに気がつかないで、斉彬どのを亡き者にしようなどとは、不届き千万です」

と、すぐにそのための手をうつことを、約束しました。

嘉永元年(一八四八)の秋、たまたま江戸にやってきた調所笑左衛門は、幕府から呼び出しをうけました。

「一体、何事であろう」

と、いぶかりながら出頭した彼は、いきなり係りの役人に、

「このたび、薩摩藩が沖縄を根拠地にして、外国と密貿易をおこなった事実が判明した。

外国とかってにつきあうのは、幕府でかたく禁じていることである。

それをやぶるとは、何事であるか。

その方は薩摩藩の家老であて、そのことを知らなかったとはいわせぬぞ。

一体、国法を何と心得ておるか」

と、きびしく詰問され、びっくりしてしまいました。

まえにお話したように、薩摩藩は、琉球政府をあいだにたてて、外国と貿易をおこなっていました。

これが大変な利益をあげ、たくさんの資金をためることができました。

それは、藩主の斉興も承知したうえで、行われていたことでした。

阿部正弘は、斉彬との約束をはたすために、この責任をといただし、斉興を藩主の位から、また調所笑左衛門を家老の役から、追いおとそうとねらったのでした。

調所笑左衛門は、いろいろと弁解しました。しかし、幕府の役人はなかなか許しません。

取調べは幾日もつづきました。

笑左衛門は、すでに七十三歳の老人でした。

きびしい尋問にこたえるのが、ひどく苦痛になってきました。

そして、りこうな彼は、自分がこんなめにあわされるのも、斉彬をはやく藩主にする目的で、阿部正弘はじめ、斉彬の友人たちが仕組んだものだ、とわかってきました。 |

幕府からの呼び出しで出頭した家老の調所笑左衛門は、

琉球政府を通しての密貿易を指摘され、自害した。

|

「何という情けないことだろう。

島津家のために命がけで苦労したあげくが、こんな報いをうけなければならないとは……」

無念の思いが、彼の胸をかきむしりました。

彼は、うちしずんだ気持ちで薩摩藩の将来を予想しました。

「斉彬さまには、阿部正弘がついている。幕府の力を、私一人で防ぐことは、とうていできない。

斉彬さまは、かならず藩主におなりあそばすだろう。

そして、薩摩藩は、再び前のような貧乏になってしまうのだ」

彼は絶望しました。薩摩の武士たちの暮らしを守るためにつづけてきた必死の努力が、もとのもくあみになるのかと思うと、くやしいのと悲しいのとで いてもたってもいられませんでした。

ついに彼は、

「もう、私にはどうすることもできない。

しかし私は最後のご奉公として、せめて斉興さまだけは、どんなことがあってもお守りしなければならない。

斉興さまは、今日までこの私をいつも信用して、ひきたててくださった方だ。

沖縄貿易の責任が、斉興さまにおよばぬように、私は、できるかぎりのことをしよう。

これが斉興さまにたいする、せめてものご恩がえしだ」

と、決心しました。

その年の暮、笑左衛門は、

「沖縄での貿易は、すべてこの笑左衛門が独断でやったことです。

斉興さま自身は、全くご存じないことです。すべての責任は、私一人にあります」

と言い残し、毒をのんで自殺してしまいました。

こうして長年にわたり薩摩藩の権力をにぎってきた人物が死にました。

斉彬は、さすがにあと味のわるいおもいでした。

「調所よ、許せ。島津の家にたいするおまえの恩は、けっして忘れてはおらぬぞ。

だが、新しい世の中をつくるのに、おまえが協力してくれない以上、このようにする以外、仕方がなかったのだ。

あの世から、黙って私のやることをみておれ。

そうすれば、おまえにも、私のこうしなければならなかった理由が、わかるであろう」

一方、薩摩にいて、笑左衛門の自殺を知らされた斉興は、天地がひっくりかえるほどびっくりしました。

やがてこの事件が、斉彬を藩主にするために、阿部正弘らの手で仕組まれたものだとわかると、そのおどろきは、激しい怒りに変りました。

「おのれ、親不孝者めが! 自分のわがままをとおすために、島津の家に大恩ある者を、自殺するようなめにあわせるとは!」

そして彼はもはやどんなことがあっても、斉彬などを絶対に藩主にするものか、といちずに思い込んでしまいました。

そして調所笑左衛門の仲間になっていた、島津豊後や碇山将曹などを、ますます重用し、また笑左衛門の息子の左門(さもん)を、名前を稲富数馬(いなとみかずま)とかえさせて、側近の家来にとりたてたりしました。

阿部正弘は、ことのなりゆきを、冷静にみていました。

「まず、第一の邪魔者は、これで片づいた。つぎは、斉興公をはやく隠居させることだ」

そのための方法を、彼はまた着々と考えはじめました。

斉彬を支持する薩摩の若い武士たちは、調所笑左衛門が死んだときいて、はじめ大いに溜飲をさげました。

「あのタヌキめにも、とうとう天罰がくだりおったとじゃ。よかきみでごわす」

「このうえは早く斉彬さまに藩主になっていただくことじゃ」

彼らは、その日をまちこがれました。

ところが、斉彬はあいかわらず藩主になれません。

そればかりか、斉興がかえって頑固になり斉彬に位をゆずらないと宣言したうわさが、伝わってきました。

若い武士たちは、遠い江戸で阿部正弘が、斉彬を藩主にしようとして、さかんに工夫をめぐらしていることはもとより知るわけがありません。

「調所笑左衛門が死んだだけでは、まだだめじゃ。

斉彬さまに反対するウジムシどもは、ほかにもたくさんのこっちょる」

「お由良のメスギツネめは、あいかわらず斉彬さまの悪口をいいふらかし、忠教さまを殿さまのお後継にするよう、頼んどるちゅうじゃごわはんか」

「調所笑左衛門だけでなく、お由良も島津豊後も碇山将曹も、みんなやっつけてしまわねば、おいどんたちの望みはたっせられん」

近藤隆左衛門を中心に、いきりたった彼らは、また集って相談し、調所笑左衛門の一味であった上役をやめさせるよう、藩の中に世論を高めること、また、島津家の親戚にあたるよその大名たちに、斉興を隠居させ、斉彬を藩主にするために、協力してくれるよう、頼んでみること、などをきめました。

しかし、彼らのなかでも、とくに、血気にはやる連中は、お由良の方をはじめ、島津豊後、碇山将曹、牧仲太郎など、斉彬に反対する主だった者たちを、一人残らずたたききってしまおうと、乱暴なことをいいだしました。

ところが、彼らの仲間に、但馬市助(たじまいちすけ)という男がいました。

友だちにさそわれて、この計画にくわわっていましたが、もともと臆病な男で、若い武士たちが、お由良をきるとか、島津豊後をきるとか、息まいているのをみると、だんだんこわくなって、とてもこういう連中にはついてゆけない、と思うようになりました。

彼はついに、ある晩、ほかの者にみつからぬよう、こっそりと伊集院平(いしゅういんたいら)の屋敷をたずねました。

そして、仲問たちの計画をことごとく、伊集院平に密告してしまいました。

伊集院平は、かねて調所笑左衛門の一味で、島津豊後や碇山将曹に取入っていた男です。

この話をきいた彼は、胆をつぶしました。

そしてあわてふためきながら、すぐさまそのことを、島津豊後の家に知らせました。

こうして、但馬市助の裏切りにより、近藤隆左衛門らの計画は、すべて敵がたにわかってしまいました。

豊後や将曹もおどろいて、さっそく相談をはじめました。

その結果、なにはおいても、このことを藩主の斉興に報告し、斉興の許しを得たうえで、近藤隆左衛門らを死刑にしてしまおう、と決定しました。

ちょうど斉興は、お由良をつれて、鹿児島のずっと南にある指宿温泉にとまっていました。

そこへ島津豊後からいそぎの使者がきて、近藤隆左衛門らの行動をおおげさに伝えました。

「近藤隆左衛門、山田一郎左衛門、高崎五郎右衛門の三人は、島津壱岐、赤山靱負そのほかの者どもとかたらって、徒党を組み、斉彬さまを藩主の位におつけするための陰謀を、密かにたくらんでおります」

「なに、それは初耳じゃ。斉彬を藩主にして、この私には、どうしろというのじゃ」

「おそれながら殿さまに、一日もはやくご隠居願うよう、各方面にはたらきかけているようすにございます」

斉興の顔色がかわりました。使者は、ここぞとばかり声をさらにひそめて、

「この陰謀を実現するために、きゃつらの一党は、島津豊後さま、碇山将曹さま、そのほか主だったご重役衆を、斬殺せんものと密議をこらしております」

斉興の顔色は、ますますかわってゆきました。

使者は、内心で“しめた”と思いながら、いっそうおおげさに、ありもせぬことまで口にしました。

「そればかりではございません。

彼らは、お由良さまと、さらに忠教さままでも、亡き者にしようと、誓いあっているそうでございます」

「なんと申す! 忠教を殺すというのか!」

斉興の声は、おもわずうわずりました。かたわらて、お由良の方が体をふるわせ、

「まあ、おそろしいことを。 この私はどうなってもかまいませんが、忠教までも道づれにしようなどとは、その者たちは悪鬼(あくき)でございます。 どうか殿さま、その者どもを厳重に罰してやってくださいませ。

そして、忠教をお助けくださいませ」

と、斉興にすがりつきました。 |

指宿温泉で保養していた斉興は斉彬派の若手の動きを密告されて怒り、

多くの無罪の重臣を死罪や島流しにした。

|

「ウーム、不届きなやつらめ。陰謀にくわわった者どもを全部とらえて、厳重に処罰せよ。

一番重い刑罰にあわせてやるのじゃ」

斉興はとうとう怒りを爆発させました。

7 お由良(ゆら)くずれ top

すぐさま斉興(なりおき)の命令で近藤隆左衛門(りゅうざえもん)、山田一郎左衛門(いちろうざえもん)、高崎五郎右衛門(ごろうえもん)の三人は、切腹をいいつけられ、その死骸は、さらしものにされました。 このほか島津壱岐(いき)、赤山靱負(ゆきえ)、土持岱助(つちもちたいすけ)など、全部で十四人の者が切腹させられました。

また、山口定救(さだすけ)、名越左源太(なごしさげんた)など九人が島流しになて、さらに、彼らとしたしかった十四人の者が、役目を取上げられ、謹慎させられました。

彼らは、自分たちの計画が、裏切り者に密告されようなどとは、つゆほどもおもいませんでした。

不意をくらって藩の役所へよびだされ、上役から頭ごなしに処罰をいいわたされ、どうすることもできなかったのです。

「わが事やぶれたわ。このうえは神仏にすがって、斉彬さまのごぶじを祈る以外にないわい」

彼らは天をあおいで、嘆息(たんそく)しました。

せめて薩摩の武士として、はずかしくない死に方をしようと、みんなそれぞれ辞世の歌をよみのこし、しずかに腹を切りました。

白雪ときえゆく身にも思うぞよくもらぬ空の月は晴れよと

近藤隆左衛門

思ふことまだおよばずに消えぬとも心ばかりは今朝の白雪

高崎五郎右衛門

もののふの道さえたたずまがつ日の神の荒ぶる世をいかにせん

山田一郎左衛門

赤山靱負の家に、かねて出入りしている身分の低い侍で、西郷吉兵衛という人がいました。

靱負は、切腹のまえに吉兵衛をよびよせ、

「吉兵衛、最後にのぞんで、一つだけ頼みがある。

その方の息子の吉之助のことじゃ。吉之助は今年、たしか二十四歳であったな。

あれは、みこみのある青年できっと立派な侍にたると、私はかねてから期待をかけておった。

自害にあたって、私のきているこの肌着を、形見として吉之助にあたえたい。

そして私が死んだあと、どうか私のこころざしをついで、斉彬さまをお守りいたすように、吉之助に伝えてもらいたいのだ」

と、遺言しました。

吉兵衛は、泣きながらそれをききました。

靱負がしずかに腹を切ったあと、彼は約束どおり血にそまった肌着をうけとり、それを家にもちかえりました。

そして息子の吉之助とその友だちの大久保一蔵をよび、涙をポロポロこぼしながら、靱負の最後をくわしく話してきかせ、死にのぞんでの言葉を伝えました。

二十四歳の西郷吉之助、二十一歳の大久保一蔵は、腹わたの煮えくりかえる思いで、吉兵衛のいうことをききました。

日ごろ尊敬し、いろいろと面倒をみてもらっていた靭負(ゆきえ)が、こんなことで死ななければならなかった気持ちを思うと、くやしくて我慢ができません。

二人は、ともども、

「靭負さま、どうかご安心ください申(もう)せ。

吉之助も一蔵も、あなたさまのお言葉を胆に命じて、けっして忘れることはごわはん。

たとえ自分たちの命にかえてて、斉彬さまを、かならずお守り申しあげます」

と、誓いました。

この吉之助こそ、のちの西郷隆盛てあり、一蔵こそ、大久保利通にほかなりませんでした。

斉彬を支持しようとした人々の計画は、こうしてつぶされてしまいました。

この事件を鹿児島では、“お由良くずれ”あるいは“お由良騒動”とよんでいます。

この事件の知らせは、江戸の斉彬のもとにも届きました。

さすがに、斉彬もこのときばかりは、顔色をかえました。

「とんでもないことになった。私のことを考えてくれたばかりに、こんな騒動をおこすとは……」

一方、斉彬に反対する島津豊後や碇山将曹は、ますます勢いをえて、忠教をつぎの藩主にしようと、露骨にいいだすありさまでした。斉彬のたちばは、たいへんあぶなくなりました。

ところがこのとき、島津豊後らも全く予想して田舎っへてきごとが、薩摩でかこったのです。

薩摩に、井上出雲という人がいました。諏訪神社というところの神主ですが、かねてから、近藤隆左衛門らとしたしくして、斉彬を支持する彼らの考えに、賛成していました。

隆左衛門の仲間がとらえられ、切腹させられたり、島流しになったりしているのをみて、

「これは大変なことになった。このままでは、斉彬さまが危なか。

このうえは、おいどんがいっさいを棄てても、斉彬さまのために働こう」

と、決心しました。

反対派の人々に気づかれないように、井上出雲は薩摩国をぬけだしました。

自分の地位も家も、すべてすててゆきました。

そして、彼は旅をかさねて、福岡までゆきました。

福岡県はその頃、筑前国とよばれていました。

殿さまは、黒田斉溥(くろだなりひろ)という人です。

斉溥は、島津家のうまれで、黒田家へ養子にいった人でした。

斉彬より一つだけ年上で、非常に仲がよく、斉彬のことをいろいろ心配してくれていました。

井上出雲はこの黒田斉溥に、薩摩の事件を知らせて、斉彬のため力になってくれるよう、頼んでみようと考えたのでした。

井上出雲だけではありませんでした。

彼のあとを追うようにして、木村仲之丞(なかのじょう)、竹内伴右衛門(ばんうえもん)、岩崎千吉(せんきち)という三人の武士が、次々と薩摩をぬけだし、福岡へ走りました。

みんな近藤隆左衛門(りゅうざえもん)らの同志で、黒田斉溥(くろだなりひろ)の助けをあおごうとしたのでした。

彼らのうったえをきいて、斉溥はいいました。

「これは、まことに容易ならぬ事態だな。しかし、安心するがよい。

私は、もうじき江戸へゆく予定であった。

江戸へついたなら、さっそく、阿部正弘どのとも相談して、斉彬どのの安全をはかることにいたそう。

またその方たちで、このまま薩摩にかえったら、重く罰せられるに違いあるまい。

しばらく、私の領内でくらすがよい。

薩摩藩からもんくをいってきても、私がことわってやる。

心配いたすことはないぞ」

こうして、四人の武士は、筑前でくらすことになりました。

黒田斉溥は、約束どおり江戸へでてから、阿部正弘にあいました。

まち、宇和島藩主の伊達宗城も、斉彬の身の上を心配して、正弘のところへやってきましへ

「正弘どの、このうえは、一刻も猶予はできません。

幕府の力で斉興公をすぐ隠居させ、斉彬どのをただちに藩主にするよう、お力をおかしください」

阿部正弘も、いまはその決意をかためました。

その頃、斉彬に反対している碇山将曹(いかりやましょうそう)と吉利仲(よしとしちゅう)とが、江戸にきていました。

正弘は、彼ら二人を幕府に呼び出しました。

そして、腹心の家来である、筒井肥前守から、彼らにたいし、

「きけば近頃、貴公らの領分で大変な騒ぎがおこったと申すではないか。

これというのも、斉興公があまりにもお年をとりすぎて、藩の侍たちを、統率する力がなくなってしまったからであろう。

このままでは、薩摩の評判が悪くなるばかりである。

もしその方たちが分家のことを大切に思うならば、すぐ斉興公にご隠居なさるように、お勧めするのが当然であろう。

そしてそのあとは、斉彬どのを、ただちにつぎの藩主にするがよい。

これは、幕府の命令であるぞ。

自分の領内で、こんなバカ騒ぎをおこした責任者として、本来ならば、斉興公は罰をうけなければならない人だ。

しかし斉興公がご自分で責任を感じ藩主の位を退くと申これるのならば、このたびの事件について、大目にみることにいたそう」

と、言葉きびしく、通告いたしました。

幕府の権力はその頃、まだ強大でした。

そこの役人にこうまでいわれては、将曹らはどうしようもありません。

二人は、冷や汗をながしながら、肥前守の言葉をききました。

彼らの報告をうけて、さすがの斉興も自分が隠居しなければならないのだ、とおもいました。

嘉永四年(一八五一)の二月、斉興はしりぞき、斉彬が島津家の二十八代の藩主になりました。

このとき、斉彬は四十三歳になっていました。

8 西郷吉之助 top

その年の三月九日、斉彬は藩主として初めて行列をしたてて薩摩へむかいました。

いまならば飛行機で二時間、新幹線と特急で九時聞の距離ですが、その頃、殿さまの行列ははやくても一月半はかかりました。

とくにこのときは、まず鎌倉によって、島津家の祖先である島津忠久の墓参りをすませ、つぎに京都で前々から親しい公卿の近衛忠熈(このえただひろ)とあい、さらに筑前福岡では黒田斉博を訪ねるなどたびたび寄り道をしたために、二か月もかかりました。

福岡では、黒田斉博(くろだなりひろ)に、このたびの尽力について、心からのお礼をのべました。

斉薄は斉彬の、藩主になったことを心から喜んで二人は半日にわたり、楽しい対談にときをすごしました。 |

|

斉溥のもとには、井上出雲ら四人の者が、かくまわれていました。

彼らこそ、斉彬にとって最大の功労者というべきでした。

しかし、薩摩藩の側からみた場合、彼らは無断で国をすてた脱藩者です。

いまでいえば密出国にあたり、重い罰をうけなければならないきまりでした。

斉彬は、彼らのはたらきを、大変うれしく思っていました。

けれども、薩摩藩主という立場からは、個人としていくら愛すべき家来たちでも、脱藩中の者を、かるがるしく引見することは、つつしまなければなりません。

黒田斉溥は、主従の気持ちをあわれに思い、せめて四人の者が陰ながら、斉彬の晴れのお国入りをみることができるように、とりはからいました。

福岡を出発するおり、斉彬は住吉神社に参拝しました。

神社のまえの茶店のわきに、身なりも貧しげな四人の男が土下座して、斉彬の行列を見送っていました。

この四人こそ、薩摩を脱藩した井上出雲らにほかなりませんでした。

斉彬は、あらかじめそのことを、黒田斉溥からきかされて、承知していました。

斉彬は駕籠の窓をあけさせ、わざわざ四人に目をむけ無言のまま、しかし幾度も幾度もうなずきながら、その前を通り過ぎてゆきました。 斉興が隠居し、斉彬が藩主をついだ知らせは、卞てに二月二十日に、江戸からの早馬で、薩摩には届いていました。

それから二か月あまりのあいだ、薩摩の侍たちの騒ぎは、大変なものでした。

「やはり、正しいものが勝つのじゃ。

殿さまは、悪人ばらを罰し、島流しになっているおいどんの仲間たちをよびかえして、重く用いてくださるに違いなか」

「近藤さま、高崎さま、山田さまはじめ、悪党のため、命をなくした方々は、きっとあの世で喜んでおいでだろう」 |

今は脱藩の身の忠義の家来に見送られながら、

福岡を出発する斉彬の駕籠

|

西郷吉之助、大久保一蔵をふくめて、彼らはようやくこれで薩摩藩に正しい、明るい政治がよみがえると期待していました。

一方、それとはぎゃくに、島津豊後はじめ、斉彬に反対した人々は、みるもあわれなほどうちしおれ、

「大変なことになった。一体どげなおとがめをうけることか」

「近藤や高崎のかわりに、今度はおいどんたちが、首をきられる番じゃ」

と、オロオロしながら、毎日をすごしていました。

そうかと思うと、これまで島津豊後や碇山将曹に取入っていた連中のなかで、にわかに斉彬を支持してきた上役の家を訪ね、

「仲間から無理にさそわれて、これまであの者たちと一緒になっておりましたが、内心では前々から、斉彬さまをおしたいしており申した。

どうか、よろしく、おとりはからいくだされ……」

と、あわてて頼みこむ者もいました。

そういう、悲喜こもごもの騒ぎをよそに、斉彬の一行は、五月八日に鹿児島へ到着しました。

この日は、朝から雲ひとつない快晴でした。初夏の南国は、すでに汗ばむような暑さです。

ながい旅のあいべ斉彬は、藩地へついてから、まず、何を行うべきであるか、いろいろと考えていました。

「島津豊後や碇山将曹は、にくみてあまりある連中だ。しかし……」

彼は、じっと感情をおさえました。

「やつらの首をきることは、たやすい。

だがそんなことよりも大切なのは、薩摩藩の団結をかため、新しい世の中をつくるために、その力を存分に活用することだ。

薩摩藩の内輪もめを、さらにひどくするようなことは、絶対にさけなければならない」

そのための方法を、慎重におもいめぐらしていました。

薩摩へついて数日たったとき、斉彬は島津豊後をはじめ、おもだった家老たちに、出頭を命じました。

家老たちの大部分は、調所笑左衛門とくんで、斉彬を排斥しようとしました。

いよいよ処罰を申しわたされるのだ、と彼らは、針のムシロに座るような気持ちで、斉彬のまえに平伏しました。

ところが斉彬は、にこやかな面持で彼らにむかい、いきなり、

「その方たち、長いあいだ、わが島津家のためにつくしてくれて、まことにうれしく思うぞ」

と、よびかけたのでした。

「ハッ……?」

予想しなかったことばをきいて、彼らはおもわず顔をあげます。

その顔にむかって、斉彬は、再びやさしく笑いかけました。

「これからもかわらずに、島津家のため、薩摩藩のためにつくしてもらいたい。

島津豊後と碇山将曹は、これまでどおり家老の役目を申しつける。

そのほかの者も、従来の職務にとどまって、藩政に協力してもらいたい」

処罰を覚悟していたのが、全く、あべこべのことを申しわたされました。

島津豊後はじめ一同は、意表をつかれて、しばらくポカンとしてしまいました。

やがて気持ちがおちつくと、今度はとたんに、心からの笑いがこみあげてきました。

斉彬は、それをじっとみながら、

「ただし、ひとつだけ約束をしておきたい。

私は、これから、自分のよいと思うやりかたで、薩摩藩を治めてゆく。

その方たちを重職にとどめたのは、その私の方針にしたがってくれることを、期待したからだ。

もしその方たちが、私の政策に満足できないならば、そのときは、遠慮などいらぬから、いつでも辞職してくれてさしつかえないぞ」

と、ハッキリ念をおしました。

もし、斉彬が感情のおもむくままに彼らを叱りつけ、そのうえ役目を取上げたりしたならば、一体どんなことになったでしょうか。

おそらく、彼らは、斉彬をひどく恨むでしょう。

そして、彼らを中心にして、斉彬に反対してきた連中が、かえって団結してしまい、斉彬がこれから行う政治を、陰に陽に、妨害することになったでしょう。

かしこい斉彬は、そういうさきを見通して、全く逆の手をうったのでした。

島津豊後(ぶんご)にせよ、碇山将曹(しょうそう)にせよ、家老の地位にしがみついていたいのが本心です。

それをかなえてやるかわりに、斉彬の方針に協力せよ、と約束させたのです。

しかしそうはいっても、彼らが本当はたよりにならないことを、斉彬はみぬいていました。

彼らを重職にとどめておく一方で、もっと信用できる人物を、新しくとりたてました。

斉彬を支持したため、切腹させられた赤山靱負(ゆきえ)の兄に、島津久徴(ひさなる)という人がいました。

斉彬は、この人を家老の一員にくわえました。

母親違いの忠教(ただゆき)を、どう待遇するかについては、斉彬は、もっとも慎重に考えました。

“お由良くずれ”のとき、忠教は自分から、斉彬をさしおいて藩主になりたいなどとは、いいだしませんでした。

彼自身は、あくまで兄である人が、藩主をつぐのが正しいと主張していました。

それにもかかわらず、お由良の方をはじめ、まわりの家来たちが、彼を藩主に押し立てようと、騒ぎをおこしたのでした。

斉彬は、そういう事情を考えたすえ、

「私のかわりに、忠教をつぎの藩主にしようとした家来が、少なくなかった。

ということは忠教が、大勢の家来から信頼されるだけの才能を、そなえているからに違いない。

そのようにすぐれた弟を、冷遇すべきではない。私のよき相談相手にしてゆこう」

と、決心しました。

一方、“お由良くずれ”で島流しになったり、謹慎させられている家来たちのことも、考えなければなりませんでした。

「彼らは、私のために、一番よくつくしてくれた忠義者だ。そのことはよくわかっている。

しかし、彼らは、薩摩藩の名によって、処罰されたのだ。

いますぐ彼らを、薩摩藩の名によって許したとしたら、藩の方針がだらしなく、ぐらついているさまを、世の中に暴露することになる。

それにあわてて赦免して彼らが調子づき、反対派の者どもをまた攻撃するようなことにでもなったら、再び困った騒ぎを引き起すおそれもある。

やはり当分は、今までどおりにしておこう。

しばらく時間をおいてから彼らを許し、これまでの苦労にむくいるだけの待遇を、あたえてやればよい」

斉彬はそのように判断しました。

こうして、しばらくのあいだ人事については、何の手もくわえませんでした。

斉彬が藩主になって、これで政治がよくなると期待していた若い侍たちは、納得できない気持でした。

「なんちゅうことか。豊後や将曹の悪党めらが、今までどおり、威張りくさって暮らしちょる」

「斉彬さまは、えらいお人だときいちょったが、どうも、期待はずれじゃった」

こんな不満があちこちでささやかれるようになりました。

彼らには斉彬が、何もかも見通したうえで藩の団結を固めるために、用心ぶかく事を運んでいることが、理解できないのでした。

斉彬は、そういう侍たちの言葉を、黙ってきいていました。

そして、ある日、つぎのような布令をだしました。

「私はこのたび、父のあとをうけて、藩主の位をついだ。

しかし、薩摩のようすも、まだよくは知らない。

私の気づかずにいることがあったら、誰でも遠慮なく、意見を書きつけにして、さしだしてもらいたい」

斉彬は、どういうつもりで、こんな布令をだしたのでしょうか。

薩摩藩の政治を、どのように行うべきか、彼は江戸にいたときから、ずっとずっと考えつづけていました。

いまさら、田舎育ちの家来たちから、教えてもらう必要などなかったはずです。

実は、彼がこの布令をだしたねらいは、別のところにありました。

薩摩藩には、大勢の侍たちがいます。

身分の低い者の名前まで、いくら頭のよい斉彬でもとても全部はおぼえきれません。

その頃の社会では、身分の低い家にうまれた者は、どんなすぐれた人間でも、死ぬまで低い身分にあまんじなければならないのがきまりでした。

斉彬はこのきまりをやぶって、たとえ身分は低くても優秀な者ならば抜擢しよう、と考えたのです。

優秀な人物をみわける手段に、めいめいの考えを書いて、さしだすように、彼は布令したのでした。

斉彬のやることに不満を感じていた若い侍たちは、この布令をみて、口々にいいました。

「これでようわかった。

殿さまは藩のようすをご存じなく、豊後(ぶんご)や将曹(しょうそう)めがどげな不届きをしちょったか、わかり申さんじゃったのだ。

それできゃつらを重く用いようと考え申したのじゃ。

本当のことを申しあげたなら、きっと殿さまはきゃつらを厳重に罰してくださるに違いごわはん」 |

殿様からの意見書の募集に、文章を考える吉之助。

これが斉彬に認められるキッカケになった。

|

そこで布令にあるとおり、自分たちの意見をまとめて、誰かが代表して紙に書き、役所へもってゆこうと相談しました。

誰が代表になるかで話しあったすえ、

「やっぱしこれは、吉之助どんがよか。吉之助どんならば、文章は達者じゃし、きっとうまく書いてくれるに違いなか」

と、いうことになりました。

西郷吉之助も、斉彬のやりかたをなまぬるいとおもい、意見をいいたくて、ウズウズしていました。

彼は、さっそく筆をとり長い時間をかけて、

「これまで権力をふるい、数々の悪事をかさねた者どもが、いまだに、高いお役目についておりますことは、正しくございません。

彼らの罪をあばき、きつい処分を行うのが、当然であると信じます。

また、さきの騒動で島流しにされたり、脱藩したりした人々をよびかえし、しかるべきお役目につけるべきだと存じます」

といったような内容を、文章にまとめました。

役所をつうじてとどけられたこの書き物を、斉彬は、丹念によみました。それから彼は、自分も筆をとり、

「その方の意見は、全くもっともである。

しかし、いそいでこれを行うたらば、再び、藩内に混乱を引き起す危険がある。

処罰された者たちについては、遠からず適当な時期をえらび、かならず赦免するつもりであるから、しばらくまっていてほしい」

と、いう意味の解答を書きそえ、それを、そばつきの家来に渡し、

「係りの役人をつうじて、西郷吉之助と申す者へ、余の考えを伝えさせよ」

と、命じました。

係りの役人からそのことをきかされて、吉之助は感激しました。

その頃、武士といっても、身分の低い者は、殿さまの顔をみることさえ、めったに許されませんでした。

そういう低い身分の、しかも年若い青年の書いた文章を、殿さまがたんねんに読んでくれたうえ、返事の言葉までくれたのですから、彼が大喜びしたのも、無理はありません。

「ありがたか事じゃ。おいどんのいうことを、殿さまは、ようきいてください申した」

吉之助はすっかりはりきってしまい、それからというもの、たびたび自分の意見を紙に書いてさしだすようになりました。

斉彬は、いつもそれをよく読みました。

西郷吉之助だけでなく、ほかからも意見を書いで、とどけてくる者がいく人かありました。

しかし、それらを読みくらべてみて吉之助のものが、文章も内容も、一番立派である、と斉彬には考えられました。

「西郷吉之助と申す者、身分は低いようだが、なかなか頭のよい、しっかりした男らしい」

斉彬はそうおもい、

「一度おりみて、この男にあってみよう。

もし、私の考えているとおりの人物であったら、そばにおいて、秘書の役目をさせることにしよう」

と、考えるようになりました。

9 黒船きたる top

嘉永六年(一八五三)の夏のはじめ、アメリカの提督ペリーのひきいる軍艦四隻が、突然、江戸湾(いまの東京湾)の入口にある、浦賀の港にきて、そこにいる役人に、開国を要求する事件がおこりました。

これが、有名な“黒船騒動”です。

さきの沖縄の事件が、斉彬の努力でかたづいたのち、幕府は、あいかわず鎖国をつづけでいました。 そこへ、今度はアメリカが、しかも江戸のすぐそばへやってきて、交際を申し込んだのです。 もし、日本が断わろうものならば、たちまち、大砲をぶっぱなし、江戸へ攻めこんできそうな勢いでした。

幕府ではあわてて、全国の大名にたいし、一体どうしたらよいと思うか、意見をのべるように命じました。 しかし、ほとんどの大名たちは、長いあいだ贅沢だけになれ、世界のようすなど勉強していませんでした。 |

|

いきなり幕府からいわれても、どうしたらよいのか、見当もつかないありさまでした。

「とくに、意見はございませぬ」

「容易ならぬ事態と存じますが、なにとぞ、幕府のほうで、対策をおきめいただきたいとおもいます」

「幕府のご命令に、ただただ、したがう覚悟でおります」

などと、役にたたぬ答えばかりが、次々と返ってきました。

また一方では、外国人ときいただけで、不愉快になり、

「わが日本の領土へ、けしからぬ異人どもをいれてはならぬ。武力によって、ただちに追い返してしまうべきである」と、いさましい主張をする大名もいました。

こういう考えを攘夷論“といい、水戸藩主の徳川斉昭などが、その代表でした。

斉彬だけは、まえから、このことを予想して、すでに方針をかためでいました。

「もはや、鎖国をつづけるべきではない。すすんで外国とつきあいをするべきだ」 彼は、そう考えていました。

「しかし……」と、またしても、用心ぶかい彼は、そのあとのことまで考えました。

「いま、ペリーの脅かしに屈して、いわれるままに開国したならば、アメリカは、日本をバカにして、かってな要求を押付けるに違いない。

それをみて、イギリスやフランスも、同じ行動にでてくるだろう。 そういう事態をまねくことは、絶対にさけなければならない。 かねて、私が主張してきたとおり、日本の国力を強めることが、まずなによりも先決なのだ」

そこで、彼は幕府にたいし、

「相手とよく交渉をして、アメリカへの回答を、三年後にのばすべきであります。 そのあいだに、全国の大名に命じて、外国が武力で攻めてこもうとも、それを防ぎきれるだけの準備を、ととのえさせなければなりません。

そのうえで、開国か、攘夷かをきめることにしても、遅くはないでしょう」 と、返事をしました。 |

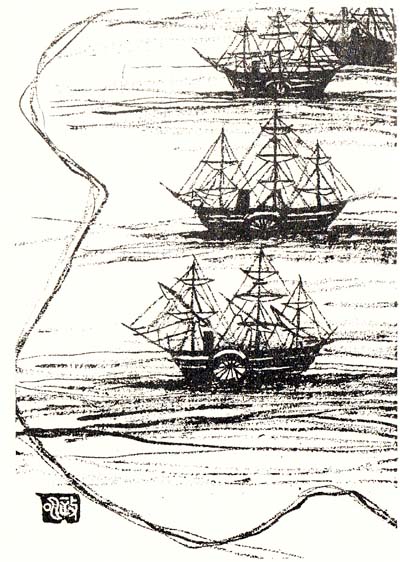

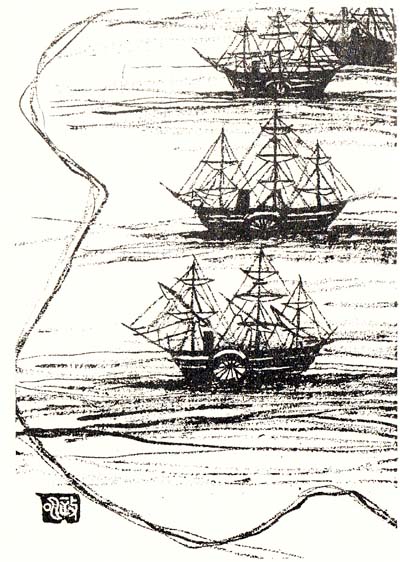

当時の黒船は今のスクリュー船と違い、帆船に水車をつけた船だった。

|

斉彬の本心は三年ごに開国することでした。

しかし、世間には、徳川斉昭のように、外国の力をよく知らず、外国人ときいただけで腹をたてる攘夷論者が少なくありませんでした。

いますぐ、ハッキリと開国をとなえると、そういう人々が、

「島津の腰ぬけめ。臆病風にふかれて、外国人とつきあいたいなどとぬかす。

外国人などおそるにたらんことを、ひとつ、拙者が証明してくれるわ」

と、いきりたち、かえって外国人をおこらせる危険がありました。

斉彬は、

「いますぐ戦争になった場合、どうみたって、日本に勝ちめはない。日本人の生活が、みじめになるだけだ」

ということも、よくわきまえていました。

そのため、三年ごに開国すべきであることを、わざといわなかったのです。

しかし、斉彬は決心していました。

「いまから三年のうちに、日本人の力の、バカにできないことを、外国人たちに教えてやらなければならない。

それと同時に、日本人には外国のようすをよく知らせ、乱暴な攘夷論など、間違っていることを、とくと納得させなければならぬ。

その手本を、まず、薩摩藩がしめさなければならないのだ」

彼は、武者ぶるいして、立ちあがりました。

もはや、一刻も猶予ならない気持ちで、薩摩藩の政治を新しくするため、かねての計画の実行にかかりました。

斉彬が一番最初に行ったのは、科学を研究し、外国の進んだ技術を取入れて、薩摩藩に新しい工業をおこすことでした。

鹿児島の城のかかに、美しい花園がありました。斉彬は、

「花は美しいものだ。しかし、いまは、それをのんびりと楽しんでいる時代ではない。

花園をこわし、そのあとに、科学の実験室をたてよ」

と、命令しました。

その実験室を、“開物館(かいもつかん)”と名づけ、外国の本に書いてあることを、そしてドンドン実験しました。

「物理学と化学こそ、新しい政治のもとなのだ。これを研究しなければ、これからの世の友加をおさめてゆけないぞ」

斉彬は、そばつきの家来たちに、つねにそういいきかせました。

外国の本は、これまてずいぶん買いいれていました。

しかし、科学の進歩は、めざましいものがあります。

たえず研究していなければ、取残されてしまいます。

斉彬は川本幸民などの、当時のすぐれた洋学者をめしかかえ、外国の新しい本か、片っぱしから訳させました。

よい本とわかれば、それを買うのに、費用をおしまないのでした。

斉彬のふだんの暮らしは、おどろくほど質素でした。

しかし、外国の本を買ったり、科学の実験を行ったりするためには、非常な大金をポンと投げだしました。

一方では、工場をたてて、大勢の職人をやといました。

開物館で実験してみて、これならば大丈夫とわかったものを、その工場で大量につくりだし、実際の軍備や日常の生活に役だてるためでした。

この工場は、“集成館”と名づけられました。 |

斉彬は日本を外国に敗けない科学技術の国にしようと、

藩内に科学を取入れて新しい工業をおこす政策を勧めた。

|

「家来たちに、科学の大切なことを教えるためには、まず、私自身が、科学的な態度でくらさなければならない」

斉彬は、そう考えて、自分の毎日の生活にも、新しい知識を、ドンドン取入れました。

たとえば、自分の部屋に寒暖計をおいて、毎日の気温を正確につけました。

いまならば、こんなことはちっともめずらしくありません。

しかし、その頃の日本では、まだ寒暖計など、みたこともない人間が多かったのです。

また、いつも時計をたずさえて、正確な時間を守るようにも心がけました。

時計はまだ日本では、ほとんどなかったものです。

時間をきちんと守り、けじめある生活をすることこそ、科学的態度の第一歩であることを、斉彬は知っていたのです。

外国の軍隊を防ぐには、鉄砲や大砲が、たくさん必要です。その材料として、多くの鉄がいります。

幕府は、全国のお寺にたいし、お寺の鐘をさしだすように、命令しました。このことも、斉彬の考えです。

「日本の国を守るのに、日本の仏さまが、何で反対なさるものか。

我々のやることを、喜んでみていてくださるに違いない」

鐘を取上げたりしたならば、仏さまの罰(ばち)があたる、と本気で心配する人々を、斉彬はそういって、はげましました。

10 日本で初めての蒸気船 top

斉彬が初めておこした、新しい科学や技術は、ずいぶんたくさんあります。

それらをじゅんぐりに、お話してゆきましょう。

まず一番有名なのが、軍艦をつくったことです。

それまで幕府は、大名たちに、大きな船を作るのを、きびしく禁じていました。

大名たちがそれを使ってかってに外国へいったり、幕府に戦争を仕掛たりしてはいけないと、おそれたからでした。

斉彬は、幕府にたいし、

「外国人が攻めてくるときは、当然、船にのってきます。それを防ぐには、こちらにも軍艦が必要です。

ふるくさい禁令など廃正して、軍艦の製造を許していただきたい」

と頼み、とうとう許可をもらいました。 |

薩摩で作った蒸気船を、江戸の

隅田川を日の丸をつけて走らせた

|

大きな軍艦を作るには、海のちかくに広い場所が必要です。

領内のあちらこちらを調べたすえ、桜島のふもとの浜辺が適当である、とわかりました。

しかし、これまで薩摩の人々は、大きな船を、自分たちでつくった経験がありません。

薩摩だけではなく、日本中の人間に経験がありませんでした。

幕府では、何隻かの大きな軍艦をもってぃましたが、それらは、オランダから買いいれたものでした。

そこで斉彬は、まず、設計図を作る研究からはじめました。

さいわい、オランダの本にでてぃましたのてそれを参考にしましたが、やはり、書物だけでは完全でありません。

斉彬は、二人の家来を長崎へつかわし、わからないところを、オランダ人に直接たずねさせ、教えてもらうことにしました。

それから、桜島の浜辺で大勢の職人を使い、造船がはじめられました。

斉彬もたびたびその場所へでかけ、家来たちをはげましました。

昼も夜も、つづけて仕事がすすめられました。

およそ二年をかけて、十門の大砲をそなえへ大きな船ができあがりました。

安政元年(一八五四)十二月十二日のことです。

斉彬はこの船を“昇平丸(しょうへいまる)”と名づけました。

これこそ日本人が自分たちの手で、初めて作り出した軍艦でした。

鹿児島湾(または錦江湾)を堂々と走り、みじんの不安もありません。

船ができあがったその日、ちょうど斉彬は、江戸にいっていました。

斉彬にみせるため、昇平丸は安政二年二月十三日、四十七人の乗組員とともに薩摩を出発し、太平洋の怒濤をけって、江戸湾へむかいました。

そして二月十八日、品川の沖に到着しました。

そのうわさは、いちはやく伝わって江戸の町は大変な騒ぎです。

日本でできた初めての軍艦を見ようと、黒山のような人が、品川の浜辺にあつまりました。

幕府からも、阿部正弘はじめおもおだった役人たちがやってきました。

徳川斉昭もでかけてきて、

「ききしにまさる、立派な船じゃ。これならば、外国人が攻めてきても大丈夫だ」

と、しきりによろこんでいます。

斉彬の満足ぶりは、かぎりがありません。彼は、思いました。

「日本人のなかには、自分たちの力で、大きな船などつくれるはずがない、と思い込んでしまっている臆病者が、たくさんいる。

そういう者たちの目をさまさせ日本人だって、努力をすれば、外国人に負けないことを、教えてやらなければならない。

そのためには、この軍艦を、幕府に献納するほうがよい。

そして、幕府から全国の大名に、これと同じものを作るように命令してもらおう。

そうしてこそ、日本中の防衛体制を固めることができる。薩摩藩だけが、よい気持ちになっていてはいけないのだ」

そして彼は、薩摩藩の費用でつくったこの軍艦を、おしげもなく、幕府へ寄付してしまいました。

阿部正弘はじめ幕府の役人たちは、斉彬の行動にたいして、すっかり感激しました。

「私が船をつくったのは、薩摩のためでもない、幕府のためでもない。日本のためである」

と、斉彬はいいました。

「外国人がみて、すぐに、これは日本の船だということが、わからなければたらない。

そのためには日本の旗をつけるべきである」

その頃、日本の国旗というものは、まだありませんでした。

それぞれの藩が、別々に、そこの大名の家紋を旗じるしに使っていました。

「これは、大名と大名ぺ互いに戦争しあっていた戦国時代の名ごりである。

日本全体がまとまって行動しなければならぬとき、気持ちのうえからも共通の旗じるしが必要である」

斉彬の意見に阿部正弘も賛成して、それではどんな模様が、日本の旗にふさわしいか、みんなで考えてみることにしました。

幕府の役人たちは、かつて、源氏の武将たちが用いていた白旗を、それにあてたらどうか、といいました。

しかし、斉彬は、

「新しい日本のしるしは、もっと新しい模様であるべきです」

と反対し、自分でよいと思う図案を、あれこれと工夫しました。

その時、斉彬は、ひとつの光景をおもいだしました。

鹿児島の浜辺に、島津家の別荘があり、“磯御殿(いそごてん)”とよばれています。

磯御殿のすぐまえは鹿児島湾で、左手に桜島の雄大な姿がながめられます。

ある朝はやく、斉彬は、磯御殿の縁側に立って、まだうす暗いあたりの景色をみていました。

そのうちに夜があけて、真赤な太陽が、東の地平線に姿を現しました。

南国の明るい海と空、それを背景にさしのぼる朝日は江戸育ちの斉彬が、かつてみたこともなかった強烈な光をあたりにはなっていました。

そのかがやきは、斉彬に強い感銘をあたえました。

いま斉彬は、そのことをおもいだしたのです。

「そうだ、あの太陽の色こそ。日本の旗じるしに最適ではないか!」

彼はさっそく幕府に、そのことを申しいれました。こうして“日の丸”が、日本全部の船の旗じるしにきまりました。

やがて、明治三年(一八七〇)この旗じるしは、斉彬の指導をうけて成長した西郷隆盛や、大久保利通によって、日本の国旗に選ばれることになります。

昇平丸を幕府へおくったあと、斉彬はひきつづき全部で十二隻の軍艦を作る計画をたてました。

斉彬の生きているあいだに、そのうちの四隻ができあがっています。

これらの軍艦は、いずれも帆船(はんせん)でした。

大きな帆をはりめぐらし、風の力で動くものです。

しかし、斉彬は、オランダの本を読むうちに、風などなくても、蒸気の力で船を動かす方法のあることを知りました。 |

磯御殿から見た桜島のマッカの太陽の日の出が、斉彬の

日の丸のアイデアとなり、後にこれが日本の国旗となった。

|

「そうだ、これからの船は、これでなければだめだ」

彼はさっそく、オランダの本をもとにして、蒸気機関の設計図をえがきました。

それから、小型の模型を作ってみて、そのうえて本格的な製造にとりかかろうとしました。

これもまた、日本では全く初めての試みでした。

鋲(びょう)をひとつ打つ打ちかたにしても、だれ一人、知っている者がありません。

さんざん苦心をかさねたあげく、ようやく一隻の小型の蒸気船ができあがりました。

大喜びで、さっそく鹿児島湾にうかべました。

ところが、いくらエンジンをかけても船は全く動きません。

作り方に、どこか具合の悪い部分があったのでした。

それまでの苦労がひどかっただけに、みながっかりして、うちのめされたようになってしまいました。

ようやく、家老の一人が口をひらいて、

「西洋の本にどう書いてあるか知りませんが、我々の手には、とてもおえないと思います。

軍艦は、これまでの帆船で、充分ではございませんか。

蒸気とやらの実験を、これ以上つづけてみましても、たくさんの費用がむだになるだけでありましょう」

と、発言しました。

とたんに斉彬は、顔つきをきびしくし、

「何を申すか。

新しいことには、失敗がつきもの、うまくゆかなければさらに工夫してうまくゆくように考えなければいけないのだ。

書物だけではだめだということがわかれば、実物をよくしらべて、研究しなければならぬ。

余は、どんなことがあっても、蒸気船をあきらめぬぞ。

そのために必要とあらば、費用はおしまずに支出させる」

と、宣言しました。

さらに、言葉をついで、

「帆船も、蒸気船も、同じ船には違いない。

しかし、帆船は風がないと、はやく走ることができず、また、自由にむきをかえることもできない。

蒸気船ならば、どんな方向へも、おもいのままにゆくことができる。

いまや西洋では、帆船をやめて、すべて蒸気船にかえようとしているときだ。

日本もそうしないと、いざというとき、まにあわなくなるぞ」

と、かたりきかせました。

それから斉彬は、船にくわしい二人の家来を長崎へつかわし、長崎の港にちょうどきていた、オランダの蒸気船にのせてもらって、内部をよく見学させ、みただけでわからないところは、オランダ人に直接質問させました。

斉彬は、その報告をもとにして、再びあらたな意気ごみで、蒸気機関の製造をはじめからやりなおしました。

苦心をかさねたすえに、やっとできあがっだ二隻めは、試運転の結果、今度は見事な性能を発揮しました。

昇平丸よりも船体は小型でしたが、その身がるではやいことは、帆船とくらべものになりませんでした。

この蒸気船には“雲行丸(うんこうまる)”という名前がつけられました。

雲行丸は江戸へゆき、隅田川でそのすばらしい性能を、公開することになりました。

そのうわさが伝わると、ものみだかい江戸っ子たちは、

「今度の薩摩さまの船は、蒸気船とかいって、帆がなくても動くそうだよ」

「バカをいうな。そんな船があってたまるけえ」

「たまるもたまられえも、あしたその船が、隅田川へくるっていうじゃないか」

「それじゃ、ほんとかどうか、この目でよく確かめてみようや」

などと、口々にしゃべりあい、当日、隅田川の両岸には黒山のような人があつまりました。

やがて、雲行丸が日の丸と、丸に十文字の島津紋と、二本の旗をマストにかかげて、隅田川をさかのぼってきました。

「ありゃみてみろ。あの船には、たしか帆がないぞ。

おまけに、川の流れにさからって、あんなにはやく走ってくる」

「ほんとだ、ほんとだ。どえらい力をもった船があるもんだな」

群衆がさわぐなかを、やがて雲行丸は、永代橋にちかづいてきました。

川の水が多いときなので、船は橋の下をくぐれそうもありません。

それでもかまわずに、雲行丸は永代橋をめがけで、真一文字に走ってきます。

「あぷない、あぶない。橋にぶつかるぞ」

しかし、そういう江戸っ子たちの心配をあざわらうかのように、雲行丸は橋げたのわずか手前まできて、そこでピタリと泊まりました。 |

薩摩の旗と日の丸をつけて隅田川を走る運行丸

|

それから、今度は後退を開始し、今きた水路を逆に戻りはじめました。

帆船にはこんな見事な動作は、とてもできません。

両岸の群衆は、いっせいにおどろきの声をあげました。

「こりゃおったまげた。あの船は、まるで生きているみたいじゃねえか」

「クジラだってよ、あれほどすばやく動くことはできめえ」

「どんな仕掛になっているのか知らねえが、薩摩さまじゃおそろしい船を、おつくりになったもんだ」

話はその日のうちにひろまり、江戸の町中が、“薩摩さまの蒸気船”のうわさでもちきりになりました。

しかし、斉彬は、一つの成功くらいで、いつまでもよい気持ちになってはいません。

蒸気船が成功すると、彼はもう、つぎの新しい計画に、さっそくとりかかりました。

「蒸気の力は、全くたいしたものだ。大きな船体を、あんなに楽々と動かすのだから」

彼はいまさらのように、自然の力とそれを開発した西洋人の頭脳に、舌を巻かずにはいられませんでした。

「しかし、水の上で物を動かせるとしたら、同じ蒸気を使って、陸の上の物を走らせることも、できるはずではないか。

よし、つぎはそれを研究してみよう」

彼は、またオランダの本をしらべて、今度は汽車にかんする話を、さがしだしました。

そして、家来たちにてつだわせて、再び設計図をかき、汽車の模型づくりからはじめようとしました。

だがこの汽車は残念ながら、実物ができないうちに斉彬が死んだため、中止されてしまいました。

日本で初めて汽車が走るのは、ズッとおそく、明治五年(一八七二)になってからです。

斉彬の考えが、その時代の誰よりもいかにぬきんでていたか、よくわかるでしょう。

11 すばらしい薩摩の科学 top

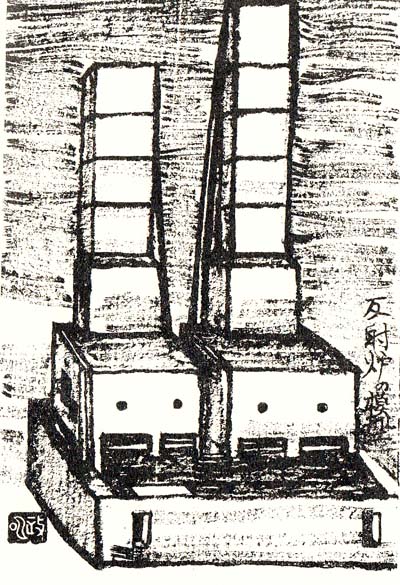

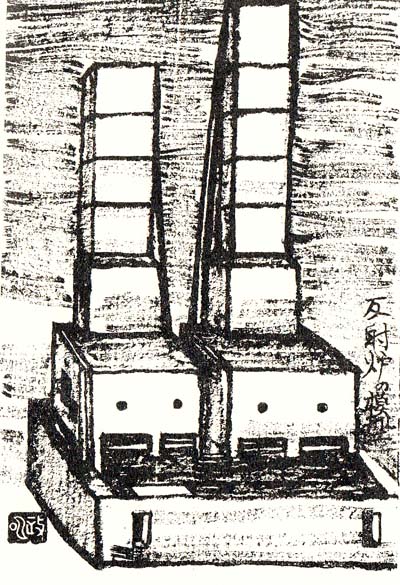

斉彬(なりあきら)は、反射炉を作らせました。

反射炉というのは、熔鉱炉を小型にしたようなものです。

レンガを図のように組みたてて、そのなかで火をたき金属や鉱石をとかします。

大砲や鉄砲を作るのには、鉄がいります。

斉彬は、反射炉によって製鉄を行い、そのための原料をえようとしました。

反射炉をつくったのは、薩摩藩が初めてではありません。

日本で一番最初の反射炉は、佐賀藩で作られました。

それは、嘉永三年(一八五〇)のことです。

また、幕府でも、江川太郎左衛門という、すぐれた洋学者に命じて、伊豆の韮山(にらやま)に、反射炉を作らせようとしていました。 |

当時のカメラ。当時は写すのに数十秒かかったので、その間、人間はジッとしていなければならなかった。 |

薩摩藩でも負けてはいられないと、その計画をたてたのです。

佐賀藩では『ギトウェーセル』という、オランダの本を参考にしながら、幾度もやりなおしたあげく、ようやく役にたつ反射炉をつくったのです。

佐賀の殿さまの鍋島斉正(なべしまなりまさ)は、斉彬と大変親しい間柄です。 斉彬は、斉正からその本をかりうけ、さっそく工事にかかりました。

嘉永五年(一八五二)、反射炉は、ひとまずできあがりました。 すぐ火をいれて試験してみましたが、どうしたわけか、鉄がうまくとけません。 数十回ためしてみましたが、やはりだめでした。斉彬は、いいました。

「反射炉を初めてつくった佐賀藩では、十八回もやりなおして、ようやく成功したときいている。

西洋人も人間であり、佐賀人も人間であり、薩摩人もかなじ人間なのだ。 西洋ででき佐賀ででてきたことが、薩摩ててきぬわけはない。 何度でもくりかえして工夫をこらせば、かならず成功するはずだ」

彼は、すこしも落胆しませんでした。

場所を加えて、磯御殿のうらの竹やぶを切りひらき、今度はそこに、まえよりも大型のものをつくりました。

ところが今度は火をいれたとたん、周りの壁土が鉄と一緒に溶け出してしまい、またも失敗におわりました。

「何度やってもだめじゃ。あきらめたほうがようごわす。第一費用ばかりかかって、どうしようもござらん」

家来たちは、そうしゃべりあいました。

そこで家老の一人が、そのことを斉彬に伝えにゆくと、斉彬は一言のもとにその意見をしりぞけ、

「壁土がとけて、だめになったのであれば、まず壁土を改良してかかればよいではないか。

よそでできたものが、薩摩でだけできぬとは、だんじていうまいぞ」

そこで佐賀藩にたのんで、肥前天草からわざわざ土を取り寄せました。

その土をこねて、熱に強いレンガをつくり、それで反射炉を組みたてました。 |

鉄を溶かす反射炉。伊豆の韮山の反射炉が有名。

|

こうして、何度も何度もやりなおしたすえ、安政三年(一八五六)、ようやく立派な反射炉ができあがり、そこで大砲、鉄砲をはじめ、農具なども作られるようになりました。

外国船を防ぐためだけでなく、毎日の暮らしをゆたかにするためにも、斉彬は新しい科学や技術を、ドンドン取入れました。

斉彬が、もっとも熱心に研究したものの一つに、写真があります。

その頃、まだ日本にはなかったカメラ、フィルム、現像液などを、わざわざオランダからとりよせました。

また、写真のうつし方を説明した本を、洋学者に訳させました。

「写真は、ただのあそびではない。

大切な記録を、のちの世にのこす、貴重な技術なのだ。

それにしても、西洋人が、初めて写真を発明した苦心は、どれほどであったろうか。

それをおもえば、我々の苦労などまだ物の数にもはいらぬ」

斉彬は城の中に暗室をつくり、自分で現像や焼きつけを実験してみました。

安政四年(一八五七)九月十六日は、よく晴れた日でした。

斉彬は城の庭にカメラをすえつけ、自分をうつさせ、また家来たちをうつして、見事な腕まえをしめしました。

写真のつぎに、陶器の焼き方を改良しました。薩摩は昔から、陶器つくりのさかんな土地です。斉彬は、

「陶器は毎日の暮らしに、なくてはならぬものだ。

日常の用にあてるだけならば、贅沢なものは必要ない。

しかしこれから日本が、外国と貿易するようになれば、外国人によろこばれる、美しい陶器を作るのが、日本にとって大きな利益になる」

と考えて、これまた城の庭にかまどをこしらえ、自分でこねてきれいな絵をかいた茶わんや皿をつくりました。

あるとき、佐賀藩の使者が、薩摩へやってきました。

そして、佐賀藩でも、陶器を作っているが、原料の土がたりなくて、困っていることを話しました。斉彬は、

「それならば、心配はいらない。私の領内では、陶器の原料がたくさんとれる。

そちらで必要なだけ、いくらでもわけであげよう。

とかく、これまで日本人は、自分の藩の利益だけを考えて、よその藩を助けようとしなかった。

しかしこれからは、やれ薩摩がどうの佐賀がどうのと、せまい了見で物を考えていては、世界の動きに遅れてしまう。

どこの藩も互いに努力しあって、日本全体をよくするように、努力しなければいけない時代なのだ」

と、日頃の考えをかたりました。

それから、佐賀藩の使者を案内して、薩摩でやっている、新しい実験を、全部みせてやりました。

よその藩に秘密を知らせてはまずいとことさら隠したりするような態度は、全くしめしませんでした。

佐賀藩の使者は、すっかり感心してしまい、あとで、

「薩摩の島津斉彬公といえば、立派な方だと常々おうわさをうけたまわっていたが、これほどえらい方だとは思わなかった。

おっしやることの一つ一つが、なるほどと感服する言葉かりである」

と、ほかの者に話したということです。

鹿児島県では、現在も“薩摩焼“という、美しい陶器が作られています。

陶器とならんでガラス器具は、非常にきれいな物を作り出しました。

ガラスは普通無色透明ですが、斉彬はそれに色をつけて、美しいコップや水さしを作ることを工夫しました。

その結果、紅、紫、緑、青などの色つきガラスが発明されました。

それは、“薩摩はり”とか“薩摩ギヤマン”とかよばれて、世間で珍重されました。

ちょうどその頃、幕府の軍艦咸臨丸が、薩摩へやってきました。

艦長が有名な勝海舟でオランダ人もいく人かのっていました。

斉彬は彼らを案内し、ガラス工場をみせました。

オランダ人の一人である、ボンベという人は“薩摩はり”の美しさにびっくりし、

「ガラスに色をつけることは、ヨーロッパでもようやく最近はじまったばかりだというのに、薩摩ではすでにそれを行っている。

しかもできあがったものは、西洋の展覧会にだしても、はずかしくない、立派な作品ばかりである。

島津公のような、すぐれた人がいるのだから、日本の政治もやがて新しくなり、鎖国などというふるくさい習慣をやめる時が、もうじきキッと来るに違いない」

と、自分の手記に書きのこしました。

その頃作られた美しいガラス器具は、いまも残っています。

明治の有名な歌人である与謝野寛(よさのひろし)は、それをみて、

いつの世も新しきことこれに似よ 薩摩の殿のギヤマンのつぽ

と、和歌をよんでいます。 |

オランダ人をびっくりさせた薩摩のギヤマン(色つきガラス)

|

斉彬は、また、石炭を燃料にして、ガス灯を作り出しました。

その頃、日本の灯火といえば、ロウソクか、ナタネ油を使った灯油がもちいられていました。

ガス灯は、それらよりもズッとあかるくて、便利てした。

斉彬はそのガス灯を庭の石灯籠にともし、明るいことを確かめてから、これを鹿児島中にひろめよう、と考えました。

そしてそのためには、どれくらい費用がかかるかを、見積もってだすように、家来にいいつけました。

この計画はおしいことに、斉彬の死によって実現しませんでした。

そののち明治五年(一八七二)、横浜市で初めて本格的に、ガス灯が使用されます。

もし斉彬が長生きしていたならば、横浜より先に鹿児島で、ズッとはやくガス灯が使われるようになっていた、と考えられます。

そのほか、電信機もつくりました。

やはりオランダの本を参考にして、数十回も試験をくりかえしたのち、ようやく成功しました。

できあがった機械を、城のなかのズッとはなれた部屋と部屋の間に架設し、毎日信号をおくって、通信を試みました。

日本で電信機が使われたのは、この時が初めてでした。

そのころ、一般の人は、そういう物がこの世にあることさえ、知らないような時代だったのです。

斉彬がおこたった新しい発明は、このほかにもまだまだたくさんあります。

武器としては、地雷や水雷をつくり、そのおそるべき破壊力を実験しています。

平和産業としては、たとえば、機械紡績をおこそうとしました。

鹿児島はもめん織物がさかんでしたが、その頃は、全部手で織っていました。

斉彬は、外国から紡績機械を輸入して、水車の力でこれを動かし、作業の能率を高めようとしました。

薩摩は昔から、塩のとぼしい土地でした。

斉彬は、西洋の塩づくりの技術を学び、それをひろめて、よい塩がたくさんとれるようにしました。

綿火薬、硫酸、塩酸、硝酸などの化学薬品も開物館(かいもつかん)の実験室で作り出しました。

薩摩で広く作られているサツマイモを原料に、アルコールを製造する方法も開発しました。

砂糖は、まえにも話したように、薩摩の重要な産物でした。

しかしその頃すでに作られていたものは、ほとんど黒砂糖ばかりでした。

これを改良して、上等な白砂糖ができるようにしたのも、斉彬の時代でした。

ハゼという植物があります。その実からロウをとり、ロウソクをはじめイロイロな日用品を作り出しました。

虫よけのショウノウもつくりました。

「砂糖、ロウ、ショウノウ、この三つは国の産物で、もっとも重要なものである」

と、斉彬はいっています。

また斉彬は、本をたくさん出版して、学問をさかんにしようと思いました。

それまで、本は手でうつしたり、あるいは、木版印刷という方法で作っていました。

しかし、同じ本を大量に作るには、活字印刷によらなければたこりません。

そこで薩摩でも、活字印刷をおこすことにしました。

日本語だけでなく、英語の活字までつくって、新しい内容の本をドンドンだすことにしました。

斉彬は、こうしてそれまでの日本になかった新しい科学や技術を、さかんにすることに成功したのです。

もちろん、誰もやったことのない仕事を初めてやれば、それには失敗が、かならずともないます。

斉彬にとっては、それはさけられないことでした。

たとえば紡績機械は、いったん動かしてみたものの、イロイロとうまくゆかないことがおこって、まもなく中止されました。

北海道からコンブを取り寄せて、桜島のちかくの海に増殖さそようとしたことがあります。

しかし、これも寒い北の海になれたコンブは、暖かい鹿児島湾で育つことができず、全部だめになってしまいました。

肥前の海から真珠貝を取り寄せて、繁槓させようとしたことがありましたが、これも一個のこらず死んでしまいました。

斉彬の努力にもかかわらず、このようにうまくゆかなかった例もいくつかありました。

しかし斉彬は、そんなことでくじけはしませんでした。

自分で納得のゆくまで幾度もやりなおし、不成功だった場合は、キッパリあきらめて、別の新しい開発にとりかかりました。

しかし斉彬は、これらの発明や発見を、薩摩藩だけの秘密にしようとは考えませんでした。

薩摩藩の成功を手本に、よその藩がそれをまねて、日本全体の科学と技術が進歩するようならば、なによりもよいことであると、そればかりを願いつづけました。

もとより斉彬は、新しい発明だけに没頭していたわけではありません。

薩摩の殿さまとして、おりをみては領内をみまわり、海岸の防衛陣地の指揮をしたり、農民たちの暮らしを視察したりしました。

その頃薩摩の役人のなかには、農民をいためつけて、自分たちの私腹をこやしている者もありました。

殿さまが調べにゆくとわかれば、そういう役人はこのときだけ、立派な態度をとり、自分たちの悪事をごまかそうとします。

そんなものにあざむかれないよう、斉彬はしばしば誰にもいわず、ごく少人数の家来だけをつれて、ひそかに農村をまわることがありました。

それまで薩摩になかった新しい作物や、能率のよい農具などをひろめることにも、彼は努力をおこたりませんでした。

12 バカな将軍、かしこい将軍 top

斉彬(なりあきら)が薩摩でこれらの事業をさかんに行っているあいだ、江戸ではペリーのもちだした要求を、どのように扱ったらよいかで、あいかわらず騒ぎがつづいでいました。 斉彬は、それにたいしても阿部正弘(あべまさひろ)を助けて、何かと新しい対策を考えました。

その少しまえ清国でアヘン戦争がおこり、勝利をしめたイギリス軍は、やぶれた中国の民衆に、イロイロとひどいことを行っていました。

このニュースは、さっそく日本にも伝わりました。

「おそろしいことだ。ぐずぐずしていると、日本だって似たようためにあわされるぞ」

斉彬と正弘は、外国の攻撃にたえられるだけの力を日本がもつためには、つぎのような政治をすべきである、と判断しました。 |

|

まず、最高責任者である将軍が、立派な人でなければなりません。

その時の将軍は、家定といいました。家康からかぞえて十三代めにあたる人です。

ところがこの家定は、父覬のあとをついで将軍になったものの、うまれつき頭がよわく、黒船がこようが何がこようが、いっこうにおかまいなく、江戸城の庭で女中たちを相手に鬼ゴッコばかりしているという、バカな人でした。

正弘も斉彬も、日本のためにこれを心配していました。

「こんな、なさけない将軍ではだめだ。

もっと、しっかりした人が将軍にならなければ、全国の大名に、号令をくだすことは、おぼつかない」

家定には、子供がありませんでした。

将軍に子供がいなければ、“御三家”とよばれる徳川家に近い親戚から、適当な人を迎えてあとを継がせるのが、これまでのきまりになっていました。

「せめて後継の将軍は、優秀な人を選ばなければならない。

そして、いまのうちから、家定公のかわりを務めてもらうことだ」

そう思ってえらんでみると、水戸の斉昭の子供で、徳川家の親戚の一橋家の養子になっている、慶喜という人物こそ、一番よいと考えられました。

慶喜は、非常にかしこい青年で、幕府の役人たちのなかにも、

「慶喜さまは、家康公のうまれかわりである。家康公におとらぬ、立派な将軍に、キッとおなりあそばすに違いない」

といって、尊敬している人が大勢ありました。

松平慶永、山内容堂、伊達宗城など、大名のなかでも、特にかしこい人々は、みんな慶喜をつぎの将軍にすべきである、と考えていました。

しかし、将軍だけが、いくらえらくても、その下にいる老中たちが、ボンクラでは、よい政治は、てきません。

そして、本当にすぐれた老中を選ぶには、人選の幅をひろげなければなりませんでした。 |

仲間の大名と手紙で連絡を取る斉彬

|

江戸時代のはじめから、老中になれるのは、徳川家の譜代大名にかぎられていました。

大名にも譜代とか、外様とかの区別のあったことは、みなさんも知っていると思います。

もう少しくわしくいうと、江戸時代の大名は、御三家(ごさんけ)、親藩(しんぱん)、譜代(ふだい)、外様(とざま)という四つにわけられていました。

御三家というのは、徳川家康の子供からわかれた一族で尾張、紀州、水戸の三藩をいいます。

将軍に子供がいないときは、このうちから後継をだすことにきめられていました。

御三家以外の、昔からの親戚にあたる大名が、親藩です。

これは大抵、松平という名字を名乗っていて、越前、会津、桑名などの諸藩がありました。

譜代大名というのは、徳川氏のふるくからの家来たちです。

徳川家康が天下をとるまで、徳川氏は、三河地方の小さな豪族にすぎませんでした。

その豪族に仕えていた、主だった家来たちが、家康が将軍になったのはそれぞれ領地をもらって、独立した大名になりました。

彦根の井伊家、小田原の大久保家、福山の阿部家などがこれにはいりました。

外様大名というのは、家康が天下をとるまえから、すでに独立した大名であり、自分たちの領国をもっていたものをいいます。

前田、島津、それに仙台の伊達という三大名をはじめ、長州の毛利家、肥前の鍋島家、筑前の黒田家、肥後の細川家、岡山の池田家、安芸の浅野家、秋田の佐竹家などが主なものでした。

外様大名のなかには、昔からの領地をにぎっていて、親藩や譜代大名にくらべ、ズッと石高の多いものが、いくつもありました。

しかし幕府の政治に関係できるのは、親藩と譜代大名だけで老中はその中から選ばれるきまりになっていました。

外様大名はいくら勢力があっても、日本の政治を動かすことはできないような仕組にされていました。

斉彬と正弘は、こんな制度を改めて、

「たとえ外様大名でもすぐれた人物であれば、ドンドン、幕府政治に参加させるのがよい」

と、考えるようになりました。

また国をあげての団結をはかるにば、もう一つ、忘れてならない者がありました。

それは、京都の朝廷です。

天皇はじめ公卿たちは、鎌倉時代このかた政治を幕府にゆだね、自分たちは京都にこもって、古い儀式や学問、芸ごとだけに精進してきました。

しかし、そのなかには立派な人物がいました。

そういう人々も、政治に関係させるべきである、と斉彬や正弘は考えました。

「朝廷と幕府が協力する。

すぐれた将軍を政治の責任者にして、優秀な公卿をはじめ全国から選ばれた実力ある大名たちが、これを助ける。

文字どおりの挙国体制を作るのだ。

そうしてこそ、外国と対等にわたりあうことができる」

と、彼らは考えました。

こういう考え方を、“公武合体論“といいます。

二人は一日もはやくそれを実現させようと努力しました。

ところが、せっかくの名案に、反対する人がありました。

斉彬や正弘は、その時代の日本で、もっともかしこく、外国のことをよく知っている人々でした。

それだけに、新しい考えをもって、日本の進歩をはかろうとしました。

しかしすべての日本人が、この人々と同じように、目ざめていたわけではありません。

昔ながらの、古いしきたりにこだわる者が、特に譜代大名の中には、少なくありませんでした。

斉彬や正弘のたてた計画をきくと、彼らは、

「外様大名を政治に参加させるなど、とんでもないことだ。あれは、島津の悪だくみだ。

うまいことをいって、幕府にはいりこみ、やがて、徳川家の天下をうばいとるつもりに違いない。

そういう島津の計略に、阿部正弘はだまされているのだ。

一体、家康公のおきめになったことを、何と心得ておるのか」

とうたがい、それを妨げようと策をめぐらせました。、

こうして、新しい方針をとろうとするグループと、古い習慣にしたがおうとするグループとが、互いに自分たちこそ正しいと主張しあって、対立するありさまになりました。

斉彬は、悩みました。

「私の願いは、日本中を一つに団結させることだ。

ところが、せっかく考えた政策が、かえって新しい対立を引き起そうとしている」

それをふせぎ、一日もはやく日本の挙国体制を固めるには、どうしたらよいでしょうか。

かしこい慶喜に将軍になってもらい、反対派をおさえる以外にないと思われました。

ところが、慶喜を将軍の後継にすることにも、多くの反対者がいたのです。

まず第一に、将軍の家定がそうでした。うすバカの家定は、かしこい慶喜がおそろしく、口をモゴモゴさせながら、

「余は、一橋が大嫌いじゃ。一橋の親爺どのの斉昭も大嫌いじゃ。あんな奴は、余の後継にはしないぞ」

と、頑固にいいつづけました。

慶喜の父の斉昭は、学問のある老人でしたが、普段から口やかましく、ほかの者のやることに、いちいち異議をとなえるので、嫌う人が少なくありませんでした。

将軍につかえる女中たちや幕府の役人のなかには、

「慶喜さまだけならばよろしいが、ただでさえうるさい斉昭さまが“余は、将軍の父であるぞ”といって、でしゃばるようになったら大変だ」

と、慶喜の将軍に反対する者が大勢いました。

そういう人々は、将軍の後継として、御三家の一つである紀州家の子供の慶福こそ、一番適当である、といいはりました。

慶福は、その時わずか十二歳で、自分で政治をみることはできませんでした。

昔ながらのやり方を、そのまま守ろうとする人々にはかしこい青年よりも、おとなしい子供のほうが、自分たちのいうとおりに動かせて、都合がよかったのです。

しかも慶福は色の白いポッチャリしたかわいい顔だちで、そのため江戸城の女中たちに、大変人気がありました。

慶喜を将軍にしようとする人々と、慶福を将軍にしようとする人々が、互いに仲間をふやそうと争いあい、騒ぎはダンダン大きくなりました。

どちらの人々も、京都の朝廷を自分の味方にしようと考えました。

その頃、朝廷は、ほとんど政治に関係していませんでしたが、何といっても昔からの習慣で、朝廷が意見をいえば、幕府でも、ある程度はしたがわなければなりませんでした。

そこで、慶喜をおす側も慶福をおす側も つぎの将軍はだれそれにきめよという命令を、天皇からだしてほしいと思いました。

それぞれつかいの者を京都におくわ、朝廷を動かす公卿たちに、慶喜さまこそ将軍にふさわしい方でありますとか、慶福さまが将軍になられれば、朝廷にたいしてもキッとていねいな態度をとるでしょうとかいって、自分たちの側に引入れようとしました。

島津家は、昔から公卿の近衛家と、親しい間柄でした。

斉彬は左大臣の近衛忠熈(このえただひろ)に、慶喜を将軍にするよう、どうか力をかしてほしいと、熱心に頼みました。

13 虎寿丸の死 top

斉彬は、慶喜を将軍にし、新しい政治を日本に始めるため、あらんかぎり努力を重ねました。

しかし、いくら気がはやって大殿さまの身である以上、自分であちらこちらと動きまわるわけにはゆきません。

そこで斉彬は、かねて目をつけていた、西郷吉之助を、秘書のような役目にとりたてました。

吉之助は、斉彬から秘密の手紙を預かりそれをとどけに、方々の大名の屋敷を訪れるようになりました。

松平慶永(よしなが)、山内容堂(ようどう)、伊達宗城(むねなり)など、斉彬と一緒に日本を新しくしようと、努力している人々の屋敷です。

もちろんごく身分の低い吉之助が、直接、相手の殿さまにあうことは、許されません。

斉彬が吉之助をもちいたように、それぞれの大名には、信用のあつい秘書役の家来がいました。

その家来にあって、斉彬の手紙を渡し、相手の返事をもらってくるのでした。 |

地球儀

|

吉之助があった人々のなかに、水戸の藤田東湖(とうこ)、越前の橋本左内(さない)、肥後の長岡監物(けんもつ)など、すぐれた人物がいました。

そういう人々とつきあい、吉之助自身も成長してゆきました。

自分の利益だけでなく、広く天下のことを考えて行動している人が、こんなにも大勢いると知ったことは、吉之助にはおどろきであり、大きなはげましにもなりました。

吉之助の活躍に、斉彬は顔をほころばせました。

そこで、しばしば吉之助を、自分の部屋によびました。

その頃の規則では、身分の低い吉之助が殿さまのすぐ近くまでくることは、許されていませんでした。

しかし斉彬は、そんな古いしきたりにこだわりません。

「どうだ吉之助、薩摩のことだけ考えていては、これからの政治はできまい。

新しい世の中は、もうそこまできているのだ。おまえにもそのことが、ダンダンわかってきたであろう」

そういって彼は、日本の地図をとりだし、吉之助のまえにひろげました。

「吉之助、よくみろ。ここに薩摩がり、ここに江戸がある。 江戸と薩摩は、ずいぶん離れているであろう」

それから今度は、世界地図をもちだしました。

「どうだ吉之助。これは、外国人のつくった世界地図だ。薩摩がどこにあるか、さがしてみよ」

吉之助は、一生懸命地図をみまわして、薩摩をみつけようとしました。

しかし、世界地図に、そんな地名は出ていません。困っている吉之助をみて、斉彬はいいました。

「吉之助、わからんようだのう。それでは教えてやろう。ほれ、これをみよ。これが日本だ」

斉彬が扇子でさししめしたところには、ほそ長い小さな島がえがかねていました。 吉之助は、めんくらって、

「何でございますって? これが、日本でござい申すか。まこと小さい国でござい申すなあ」

と、とんきょうな声をあげます。

斉彬は、あいかわらず笑いながら、

「そのとおりだ。そしてこれが九州だ。この南のほうに薩摩がある。 世界全体からみれば、薩摩はあまりにもチッポケだから、外国人の作り上げた地図には、その名前ものっておらんのだ」と、説明しました。

「……」 吉之助は、思わず溜息をつきました。

その吉之助にむかい、さらに斉彬は、やさしく教えてやります。

「吉之助、日本の地図をみてみれば、薩摩と江戸とこんなに遠い。 これだけなら、日本は実に広い国だと思い込んでしまう。 しかし世界全体からみたら、日本など問題にならぬほど、小さい国なのだ。

この小さな国が、全力をあげて、みんな一緒になって、広い世界を相手に、立ってゆかなければならぬ。

それがこれからの世の中なのだ」 |

吉之助に世界の情勢を教える斉彬

|

そしてつづけて、世界の国々のことを話してきかせました。

「アメリカも、イギリス丸 フランスも、ずいぷんと進歩したすばらしい国だ。

日本もこれに負けない、立派な国にしなければならないのだ。

おまえを方々へ、つかいにやるのも、みんなその仕事のためなのだ」

話しているうちに、斉彬の口調は、しだいに熱をおびえてゆきます。

吉之助は大きな目をかがやかせて、斉彬の言葉にジッとききいりました。

斉彬と吉之助の関係はただの主人と家来ではありませんでした。

斉彬にとって吉之助は、誰よりも愛すべき弟子であり、吉之助にとって斉彬は、誰よりも尊敬する先生であったのです。

日本を新しくするために、斉彬は、日夜心をくだいていました。

しかし、世間には、頭の古い人間ばかり多くて、せっかくの努力も、なかなかみのりません。

そういう斉彬にとって、吉之助のような、たのもしい弟子ができたことは、このうえない喜びでした。

斉彬の本当の気持ちを理解できないのは、昔のしきたりにこだわる譜代大名や幕府の役人だけではありませんでした。

薩摩藩のなかにも、そういう者が少なくありませんでした。

島津豊後や碇山将曹は、うわべは、斉彬のいうことをきいて、家老の役にしがみついていましたが、本心から斉彬にしたがっていたわけではありません。

斉彬が藩主になって、新しい事業をドンドンおこし、また、江戸で幕府のために活動するのをみて、

「我々の心配したとおりじゃ。斉彬さまが藩主になられてから、費用ばかりかかってしょうがない。

いまに薩摩藩は、また前のような貧乏になってしまうわ」

と、おそれはじめました。

彼らは、斉彬の命令にしたがうふりをしながら、陰ではその邪魔をするようなことを、イロイロと仕出かしました。

斉彬にとって、まことに不愉快でした。その頃斉彬は、

えみのうちに剣をふくむ世にしあれば うらみのほどをいふ人もなし

という歌を、作っています。

心では相手をにくんでいながら、顔だけは、ニコニコとしている人間の横行しているのが、この世の姿であるという、嘆(なげ)きをうたったものです。

しかし、斉彬は、そういう不愉快をジッとこらえて、藩の団結を固めようと、努力しました。

ところがそういう斉彬を、ひどく悲しませる事件がおこりました。 六歳になったばかりの五男の虎寿丸(とらじゅまる)が、突然、原因のわからない病気にかかり、手当のかいもなく、死んでしまったのです。

斉彬は、七人の子供を、つぎつぎとうしなったわけです。 このときの斉彬のなげきは、はためにもいたましいほどでした。

ところが、それにたいし、

「虎寿丸さまがかなくなりになったのは、ほかのご兄弟と同じく、お由良さまがこっそり牧仲太郎に命じて、呪い殺してしまったのだ」

といううわさが、どこからともなくひろまりました。

それだけではありません。

「虎寿丸さまは、呪い殺されたのではない。お由良たちの手先によって、毒殺されたのだ」

という、うわさもたちました。

虎寿丸が病気になった時、江戸にいた西郷吉之助は、目黒のお不動さまにゆき、

「どうか、若さまのご病気を、おなおしください申せ。

そのためには、おいどんの体を犠牲にいたしましても、くいることはござい申さん」

と、一心不乱に祈りをささげましたが、そのかいもありませんでした。

そこへ、虎寿丸が呪い殺されたとか、毒殺されたとかいううわさが、伝わってきたのです。

吉之助は激怒しました。

「憎いお由良め。それに島津豊後や碇山将曹もけしからんわい。

斉彬さまがおやさしい心で、このまえの罪をお許しになり申したのに、そのご恩を忘れて、またまた不届きなことをたくらんじょる。

きゃつらをこのまま生かしおくと、一体、何を仕出かすか、わかったものではござらん」

そう考えて、薩摩にいる大久保一蔵はじめ仲間たちと連絡をとり、お由良の方とその一味をおそって、斬り殺してしまう相談をはじめました。

この吉之助たちの計画が、斉彬に伝わりました。 |

江戸の目黒のお不動様に、虎寿丸の病の回復を祈願する吉之助。

逆に薩摩ではお由良一派が、斉彬やその子供を呪い殺そうとしていた。

医学の進歩していなかった当時は、神仏がその役割を果していた。

|

その頃斉彬は、いく晩も、よく眠れない夜をすごしていました。ようやく眠ったとかもうと、夢のだかに、苦しみながら死んでいった、子供たちがあらわれ、ハッとして目がさめてしまいます。

布団のなかで、幾度も寝がえりをうちながら、斉彬はお由良をはじめ彼女に味方する人々に、はげしい憎しみを感じました。

斉彬は、科学的な人でしたから、呪い殺されたということを、まともに信じたわけではありません。

しかし、自分の愛児たちが死に、自分がこれほど悲しんでいることを、お由良たちがほくそ笑みながらみているのか、と考えると、腹わたが煮えくりかえるような気持ちでした。

「私は、自分の手で、あの者たちを、叩き切ってしまいたい。

そうしたならば、どれほど胸のうちが、晴れることだろうか」

という、つぶやきが、思わず口をついでててきます。

しかし、本当にそんなことをしたならば、“お由良くずれ”以上の大騒ぎが始るでしょう。

薩摩藩には、再び混乱がまきおこり、斉彬もそれにひきずられて、阿部正弘を助けることも、慶喜を将軍にするための運動も、到底、つづけることができなくなってしまいます。

そうならないためには、斉彬一人がジッと我慢して、薩摩藩に争いを起さないように、注意しなければなりませんでした。

胸のうちの怒りと悲しみを、あくまでもおし殺して、日本全体のために働こうと、斉彬は悲壮な決心を固めました。

ちょうどそこへ、吉之助たちの計画のことが、耳にはいったのです。

斉彬は、西郷吉之助をよびつけました。

「そちにききたいことがある。

その方は仲間をかたらって、お由良さまをはじめ島津豊後、碇山将曹など、私の用いている主だった重役たちを、殺害する計画をたてているということだが、それは、まことか」

吉之助は、斉彬のまえに平伏しました。しかし、言葉ははっきりと、

「おおせのとおりでござい申す。私どもは、斉彬さまのおんためとあれば、すべてをなげだして、悔い申さん。

斉彬さまをお守りし、お家の安泰をはかりますには、あの悪党どもを除外してしまわねばならんと、考えており申す。

もし、そのことのために、私どもの命の失われることがありましても、もとより覚悟のうえでござい申す」

と、こたえました。

斉彬の心はみだれました。彼の本心は、吉之助にむかって、

「そうか、おまえたちは、それほどまでに、私のことを思ってくれているのか。

よろしい。おもいきっでやってくれ。お由良も、豊後丸将曹も、一人のこらずぶったぎるがよい。

いや、叩き切るだけではあきたらたい。

ズタズタに鱠(なます)のように切り刻んで野良犬にでも食わしてしまえ」

と、さけびたい気持ちでした。

しかし、斉彬の理想をつらぬくには吉之助の計画を、絶対にやめさせなければなりませんでした。

内心の苦悩をこらえて、斉彬は、吉之助の顔をキッとみつめ、吉之助かかもわずびっくりするほど、はげしい言葉で、彼をしかりつけました。

「このバカ者め! 一体現在を、どんな時代だと考えているのか。

よいか、吉之助、いまは、日本人が自分の国の中だけで、ゴタゴタと争っていてすむ情勢ではないのだぞ。

私は、そのことを何度も、これまでおまえたちに、申しきかせてきたはずだ。

おまえを、各藩のすぐれた先輩たちにひきあわせたのも、そのことによって、おまえが新しい夜の中のことに、めざめてほしいと思ったからだ。

それなのに、一体何事とだ。こんなくだらぬ計画をたてて」

自分たちが斉彬のことを思えばこそ、命がけで実行しようとした計画だったのに、それを“くだらぬ”といわれて、さすがに吉之助も顔色をかえました。

「殿さま、おそれながら吉之助け、このたびの計画を、くだらぬこととは考えており申さん。

殿さまのために、命をすてるのは、武士たる者の本望ではあり申さんか……」

しかし、その吉之助の反論を、斉彬は、最後までいわせませんでした。

「だわけ者め! まだそんなことを申しておるのか。それならば、もう一度世界の地図をみるがよい。

世界全体からみたならば、この日本の国は、全くチッポケな存在にすぎぬ。

薩摩国などというものは、その日本のなかでもさらに小さな一部分なのだ。

その小さな日本が一つにまとまって、広い世界を相手にしなければならぬというときに、小さな薩摩藩のために、命をすてようとは、どこからみてもくだらぬことではないか」

斉彬にきびしくいわれて、吉之助は沈黙してしまいました。 |

吉之助の計画を知って、厳しく叱りつける斉彬

|

斉彬は、少し言葉をやわらげ、とききかすように、話しつづけました。

「それは私でも、万由良どのや豊後、将曹など、本当は憎い奴らだと思っておる。

しかし、それをあからさまにいえば、薩摩藩の結束がみだされ、みにくい騒ぎが再びおこる。

そうせぬために私は、自分の感情をおさえているのだ。

この私の気持ちを知ってくれる家来ならば、いちじの血気にはやって、チッポケなことに、命をかけたりするはずはない。 同じ命を、日本全体のために、大切に使うはずだと私は信じている」

吉之助は斉彬の言葉が、一つ一つもっともに思われました。

自分たちの気負いたっていたことが、全く無意味であった、と反省これました。

彼は、斉彬のまえに、ジッと頭をたれていました。

その時斉彬がポツリと、

「私のあと、島津の家を、甥の又次郎(またじろう)に継がせようと思う」

と、一人ごとのように、つぶやきました。

それをきいて、吉之助は、

「ナ、ナ、ナンでござい申すか!?」

と、思わず大声をあげてしまいました。

又次郎というのは、忠教(ただおき)の長男で、のちに島津忠義(ただよし)と名のった人です。

虎寿丸が死んだあと、斉彬には、うまれたばかりの哲丸という、六番めの男の子がありました。

斉彬のあとは当然、この哲丸が継ぐはずです。誰もが、そう思っていました。

それをやめて、おいにあたる又次郎に、藩主を継がせようというのですから、吉之助がおどろいたのも無理はありません。

斉彬は、その吉之助をみすえたまま、言葉をつづけました。

「哲丸は、まだ幼い。私が、これからさき、何年のあいだ生きられるか知らないが、この重大な時期に、西も東もわからぬ少年が藩主になったのでは、薩摩藩として、困ったことになろう。

又次郎は、もう十六歳にたっている。私に、万一のことがあったとき、充分に藩主の責任をはたせると思う。

ただ、少しおとなしすぎるのが心配だが、そのてんは忠教によく頼み、後見役として、又次郎を助けさせるつもりだ」

「と、と、殿さま! ちょっとまってください申せ!」

吉之助は、絶叫しました。

斉彬は、それをしずかにみて、

「吉之助、騒ぞうしいぞ。その方は、私の考えに反対か。それならば、そちの考えを、落着いてのべてみよ」

と、いいました。

吉之助は、これに勇気を得て、

「殿さまのお言葉にさからい申しあげますのを、いくえにもお許しいただきとうござい申す。

しかし、ただいまのおおせには、吉之助、だんじて反対いたさぬわけにはまいり申さん。

おそれながら、数年まえ、殿さまはまだ江戸にお住まいのころ、お由良さまはじめ調所笑左衛門(ずしょしょうざえもん)さま、島津豊後(ぶんご)さま、碇山将曹(いかりやましょうそう)さま、など御重役衆が、殿さまをさしおいて、忠教(ただゆき)さまをお世継ぎにしようと、策謀いたし申した。

彼ら悪人どもは、お由良さまのお子である忠教さまを、藩主の位におつけし、自分たちの、わがままかってをおかそうと、考えたためでござい申す。

それにたいし、島津壱岐(いき)さま、赤山靭負(ゆきえ)さま、近藤隆左衛門さま、高崎五郎右衛門さま、山田一郎左衛門さまはじめ忠義のこころざしあつい方々は、命を棄てて、悪人どものはかりごとをくじき、殿さまのおんために、おつくしあそばされ申しました。

赤山靭負さまがご自害の夜、この吉之助にたまわりました最後のお言葉を、吉之助は胆(きも)に命じて、こんにちまで、殿さまにお仕えしてまいり申しました。

又次郎さまは、お由良さまの孫にあたるお方ではございませんか。

そういう方を、お後継になさる申すのは、まるで悪人どもの思いいどおりになったのも、同然でござい申す。

これでは、赤山さま、近藤さま、高崎さまはじめ、忠義のために命を失われた方々の死は、全くむだになり申す。

どうか殿さま、お考えなおしてください申せ。

これをお止めしなかったとあっては吉之助、何の面目あって、赤山靱負さまの御霊(みたま)に、まみえることができましょうか」

と、いっきに、自分の考えをしゃべりまくりました。

耳をかたむけていた斉彬は、

「吉之助、その方の気持ち、よくわかった。私のためにつくしてくれた者の死を、けっして忘れてはいないぞ。

さきも申したとおり、私だって、お由良どのが憎いのだ。憎くてたまらないのが、本当の気持ちだ。

しかし、薩摩藩のようすをよく考えてみよ。お父上は、まだご健在だ。

お由良どのは、そのお父上がもっとも愛している方で、これにしたがおうとする者も、藩のなかには少なくない。

私が藩主になり、虎寿丸を後継にしようとしたのは、、お由良どのを全く無視した行為であった。

これでは、藩内がうまく治まるはずがなかった、と私はこのごろ反省している。

薩摩藩のみんながなかよくしないかぎり、科学をさかんにすることも、新しい日本を創ることも、到底できはせぬ。

私は、それをやりとげるため、自分の感情など問題にせぬつもりだ。

お由良どのの望みも、ある程度はかなえてあげたい。

お由良どのの孫の又次郎を後継にし、将来、私の娘の一人を、又次郎にと継がせたいと思う。

そうすれば、お由良どのの血も、私の血もともに島津の家の子孫へ伝わることになる。

これこそ一番よい方法ではないか……」

吉之助にも、斉彬のいうことがわかりました。

しかし、理屈としてわかっても、頭のうちの、モヤモヤとした気分は、どうしても晴れません。

そういう吉之助の思いをさっしたように、斉彬は、

「吉之助、今日はさがるがよい。私を思ってくれる、その方の気持ち、まことにうれしく思うぞ。

しかし、かさねていうが、かるがるしく乱暴なことを、行ってはならぬぞ。

大きな目的のために、命を棄ててかからねばならぬ時が、いまにキッとくる。

その時のために、その方らの命を大切にしまっておけ」

といって、彼をさがらせました。

14 あとを継いだ人々 top

斉彬はじめ阿部正弘、松平慶永などの努力したかいがあって、京都の朝廷の人々も、一橋慶喜を将軍にすることに、賛成するようになってきました。

「かような時節の将軍は、少年では心もとありません。

かしこくて、人望ある人でなければなりますまい」

「さよう。まろも、そのように思いまする」

こうして京都の朝廷では、幕府にたいし、すでにかなりの年齢になっていて、かしこく人望のある人という、三つの資格をそなえた人物を、将軍にするよう申しいれることにきめました。

この三つの資格にあてはまる候補者といえば、一橋慶喜以外にみあたりませんでした。 |

|

ところが、突然不幸がおそいました。

阿部正弘(あべまさひろ)が急死したのです。

うちには、将軍の後継をめぐり、そとには、外国との交渉をめぐり、まさに山づみする同題をかかえて、正弘は一心不乱に努力してきました。

そのために、ずいぶん無理をし、神経もまいっていました。

それがたたって病気になり、手当のかいもなく、死んでしまったのです。年齢は、まだ三十九歳でした。

そのあと、彦根藩主の井伊直弼(いいなおすけ)が大老(たいろう)になりました。

大老というのも、いまの総理大臣にあたる、最高の責任者のことです。

江戸時代には、総理大臣にひってきする役目を、その大名の石高におうじて、大老(たいろう)とよんだり、老中主座(ろうちゅうしゅざ)とよんだりしたのです。

井伊直弼は、学問のある人で、強い信念をもっていました。

ペリーの要求にたいし、日本が鎖国をつづけるのは無理で開国しなければならないことも、わきまえていました。

しかし国内の政治については、考え方がふるく、外様大名が幕府のやることに口出しをするなど、絶対に許してはならない、と考えていました。

徳川斉昭(なりあき)や松平慶永(よしなが)と仲が悪く、したがって彼らのおす一橋慶喜(よしのぶ)に反対し、紀州慶福(よしとみ)を将軍にしようと考えていました。

朝廷は、一橋慶喜を将軍にすべきだ、といってきています。直弼は、これを改めさせなければならたい、と思いました。そこで、家来の長野主膳という人を、京都へつかわし、朝廷の公卿たちに、

「将軍のおあとは、もっとも血筋の近い方を、徳川家一門の中から、選ぶべきであります。

血縁をおもんじるのは、日本の昔からの伝統で美しい習慣であります。

家定公に、もっとも縁の近いお方といえば、いとこにあたる紀州慶福(よしとみ)さまを、第一にあげなければなりません。

血の近い方をさしおいて、ただ人間がすぐれているからと、ご親戚といってもズッと遠くなる、一橋慶喜さまをおすようなやり方は、西洋式の流儀であり、日本古来の美風にそむくことであります」

と、とききかせました。

長野主膳(しゅぜん)は、国学者であり、話の仕方が大変じょうずでした。

朝廷の公卿たちは、世界のようすなどよく知りません。主膳にそう説明されて、

「なるほど、そういわれてみれば、そのとおりですな。

やはり、将軍家のおあとは、家定公にお近い、慶福公(よしとみこう)にお継がせになるのが、当然でございましょう」

と、考えをかえるようになってしまいました。

こうして、京都のようすも、斉彬たちのめざしたものとは、ずいぶん違ってしまいました。

朝廷をそのようにといて、井伊直弼は強引に、紀州慶福をつぎの将軍にすることをきめてしまいました。

それだけでなく朝廷の許しを得ないまま、アメリカと通商を行うという条約を、独断で結んでしまいました。

直弼のやり方にたいし、斉昭や慶永は腹をたてました。

「彦根の赤鬼め。人もなげな振舞いをいたしおって、不届き千万じゃ。ひとつ、とっちめてくれようぞ」

斉昭と慶永は、斉昭の息子慶篤(よしあつ)や、御三家の一つである尾張家の藩主徳川慶勝(よしかつ)と一緒に、江戸城にいって、井伊直弼にあい、

「その方のいたしかた、まことに不埒(ふらち)である。責任をとって、大老を辞めよ」

と、言葉はげしくせまりました。

しかし、直弼は、動じません。

「まことに、おそれいりましてございまする」

と、うわべだけ頭をさげ、あとはのらりくらりした態度で、彼らをあしらいました。

さすがの斉昭も、慶永も、これではどうしようもありません。

いつのまにか、要領を得ないまま、ていよく追いかえされてしまいました。

そのうえで、直弼(なおすけ)はおもいきった攻撃にでました。十日のち、幕府から、

「このたびの尾張、水戸、越前の振舞いは、将軍家のおきてにそむくまことに無礼である。きつく処罰すべきである」

と、命令がだされ、斉昭(なりあき)、慶篤(よしあつ)、慶勝(よしかつ)、慶永(よしなが)のほか、一橋慶喜までふくめて、謹慎がいいわたされました。

謹慎というのは、江戸時代の刑罰の一つで、いっさい外出を許されず、雨戸をしめきった部屋に、一日中、座っていなければならないことです。

将軍の名前をかりて、直弼一人できめた処分でした。

こうして、一橋慶喜を将軍にしようとした運動は、みじめに失敗してしまいました。

島津斉彬は、その頃薩摩にかえっていました。

斉彬の身がわりに。江戸や京都で活躍していた西郷吉之助は、江戸でおこった事件を、はやく斉彬に知らせようと、松平慶永の書いた手紙を預かり、夜を日について薩摩へ戻りました。

六月のおわりで、薩摩は真夏の暑さでした。

斉彬は、ちょうど磯御殿(いそごてん)にいました。

吉之助は、旅の装束もとかぬまま、磯御殿にかけつけ、斉彬にあい、慶永の手紙を渡し、江戸や京都のようす、とりわけ井伊直弼の強引きわまるやり方を、くわしく報告いたしました。

斉彬は、いいました。

「まことに、おもしろからぬ情勢となったものだ。

しかし、日本のためを思えば、このまま棄てておくわけにはゆかない。

吉之助、どうだ、その方はどのようにしたらよいと思っているか」

「残念ながら、普通のやり方では、もはや方法がないと存じ申す。

どこの藩でも、井伊さまの力をおそれ、すっかり小さくなっているありさまでござい申す」

「普通のやり方では、だめだと申すのだな。

それでは、普通でないやり方ならば、まだ大丈夫だ、と考えているわけか……」

「…………」

吉之助には、答えられません。

その吉之助の顔をみながら、斉彬はいつもとかわらぬ、ユーユーたる表情で、言葉をつづけました。

「吉之助、よくきけ。私の決心はすでにきまっている。

普通のやり方でかなわぬ以上、残された手段は、ただ一つしかない。

ことしの秋のはじめ私は薩摩藩のえりすぐった勇士ばかり二千人をひきつれて、京都へ出兵する。

この武力で朝廷を守り、天皇から、一橋慶喜を将軍にし、井伊直弼の大老をやめさせ、外様大名をくわえた政治体制をつくれという勅語(ちょくご)を、何としてでも出していただく考えだ。

天皇ジキジキのご命令とあれば、幕府でもむげに拒むことはできないはずだ」

斉彬が吉之助にうちあげたのは、武力クーデターにちかい計画でした。

さすがに吉之助もびっくりして、思わず斉彬の顔をみつめます。

斉彬は、わずかに口調を改め、

「もちろん、それを行うのは、容易なことではない。

うかつにやって失敗したら、取返しのつかぬことになる。

だが、ほかに方法がないとなれば、こうする以外に仕方がないではないか。

よその藩にも協力してもらい、慎重に準備をととのえて、ぬかりなく実行するつもりでいる。

そこで、吉之助、いま帰ってきたばかりを、まことにご苦労だが、二、三日やすんだら、すぐに、もう一度でかけてもらいたい。

ゆくさきは、まず筑前だ。黒田斉溥(なりひろ)さまに、私の計画をお伝えしてほしい。

それから江戸へでて、越前、土佐、宇和島の藩邸へゆけ、松平慶永どの、山内容堂どの、伊達宗城どのにあてで、私が手紙を書くから、それを届けてもらいたい。

最後に京都までもどり、近衛忠熈さまにお目にかかり、斉彬がついに立つ決心をした、と申しあげよ。

忠熈さまは、私の考えをよくご存じだ。

天皇にお願いして、勅語(ちょくご)をいただけるようにできるだけの努力をしてくださるに違いない。

あるいは朝廷にも、反対する者がいて、忠熈さまの邪魔をしようとするかもしれぬ。

しかし、ご安心くださるように申しあげよ。

天皇はもとより、忠煕さまはじめ近衛家のみなさまへ斉彬に協力してくださった方々のおん身は、この斉彬が責任をもってお守りし、反対派に指一本さわらせるようなことはしないからと、そのようにお伝えしろ」

と、こまごまと指図をあたえました。

斉彬の決心をきき、喜びいさんだ吉之助は、数日のちに薩摩をたち、再び江戸へむかいました。

まさかこの時が、主従の永遠の別れになろうとは、知る由もなかったのです。

吉之助をおくりだしたあと、斉彬は、自分の居間に、ひきこもりました。