|

****************************************

井伊直弼 水戸天狗党 新撰組 島津斉彬 高杉晋作 徳川慶喜 西郷隆盛 坂本竜馬 榎本武揚 勝海舟 福沢諭吉 Home

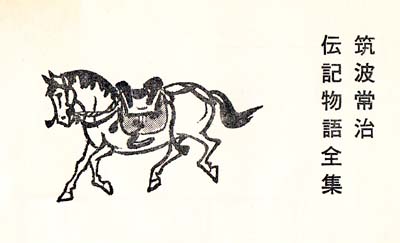

筑波常治の徳川慶喜(よしのぶ)

(『徳川慶喜』筑波常治著/田代三善絵 伝記物語全集9 国土社 1969年刊)

筑波常治(つくばひさはる)

一九三〇年、東京にうまれる。

東北大学農学部を卒業、農業の歴史について勉強した。

歴史を動かしてゆくのはすぐれた人間であり、そういう人物の伝記を書こうと考えるようになった。現在、青山学院女子短期大学をはじめ、早稲田大学、法政大学などで、科学史の授業を受持っている。

主な著者に『日本農業技術史』『日本人の思想』『二宮尊徳』『ダーウィン』などがある。 |

|

|

|

はじめに top

長い長い日本の歴史で明治維新ほど大きな、そして日本を新しい国につくりかえた出来事は、ほかにないでしょう。

この出来事に大きな力となった人が、たくさんいます。

そのなかには、みなさんの知っている、有名な人がいます。

しかし、みなさんはまだ知らないけれど、実は立派なはたらきをした人も、少なくないのです。

この本を読んで、そういう人たちのことを、いっそうよく知ってください。

そして、私たちの生きかたについて、もう一度考えてみましょう。

おわりに

明治維新によって、日本は、新しい国になりました。

そのことを、私たちは、自慢して良いとかもいます。

けれども、一方では、そのために犠牲者もでました。犠牲者のがわから明治維新をみたら、どうなるだろうか……。

それを思いながら、徳川慶喜の一生を書いてみました。

慶喜は、とてもかしこい人でした。

もしかれが、もっとはやく将軍になっていたら、幕府もあんなみじめなことには、ならなかったかもしれません。

にっちもさっちもゆかなくなってから、彼は他人のやった失敗の後始末を、おしつけられたようなものです。

しかし、この最後の将軍は、そのいやな役目を、立派にやりとげた、といえます。

私は『西郷隆盛』などの巻で、明治維新をおしすすめた人の手柄を書きました。

だが、この『徳川慶喜』では、それらの人々が、慶喜を苦しめた悪者としてでてきます。

一方からみれば、立派なはたらきをした志士たちも、別の方からみれば、かならずしもほめてばかりはいられないことがあるのです。

歴史の動きは、そのように複雑なものなのです。

人間はとかく一方だけをみて、良いとか悪いとかきめがちです。

同じようなことが、みなさん自身のまわりの出来事についても、いえるのではないでしょうか。

1 最後の将軍 top

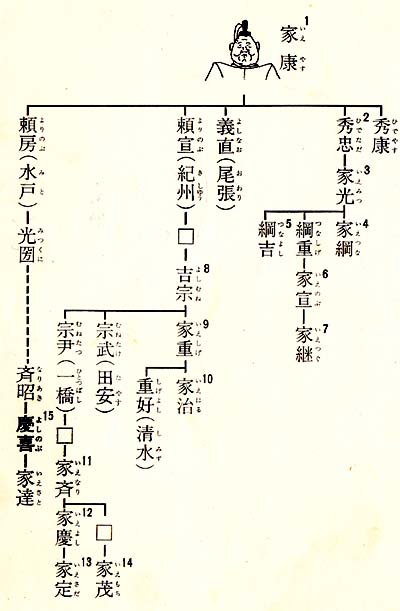

徳川慶喜は、江戸時代最後の将軍です。

徳川幕府は、家康からかぞえて、十五代つづきました。

十五代めの慶喜のとき、幕府はほろび、明治の新しい世のかかになりました。

しかし、世のなかの移り変りには、いくさがおこりがちです。このときもそうでした。

もし、日本人同士がいくさを始めたら、そこにつけこんで、外国の軍隊がせめこんできて、本当に日本は、外国人によって奪いとられるようになったかもしれないのです。

そのようなとき、徳川慶喜は、

「何とかして、ことを平和に治めたい」と、思いました。

慶喜は、何といっても将軍でした。自分の先祖が、長年にわたってまもり伝えてきた幕府を、つぶしてしまうことは、とてもたえられない気持でした。

しかし、とうとう彼は、

「幕府と、将軍の地位を手離す。そのかわりに江戸の町を救おう」と、決心したのでした。

もし慶喜が、勇気はあるけれども知恵のたりない、イノシシ武者のような将軍であったならば、日本はどうなっていたでしょうか。

そのように考えると、徳川慶喜という最後の将軍は、新しい日本をつくるのに、もっとも手柄のあった人の一人である、といえるのではないでしょうか。

徳川慶喜は、天保八年(一八三七)九月、徳川ご三家のひとつである、水戸斉昭(なりあき)の子供にうまれました。 |

最後の将軍徳川慶喜――江戸城の大奥で嫌われ者の水戸斉昭(なりあき)の子の七郎麿として生まれた。

第13代将軍の家定(いえさだ)に子供がいなかったので、家慶(いえよし)前将軍が、家定の後継者にしたいと考え、八郎麿を一橋家の養子にして慶喜と名をあらためた。 しかし、家慶がなくなってしまい、江戸城内で次期将軍の後継者争いが起ってしまった。 |

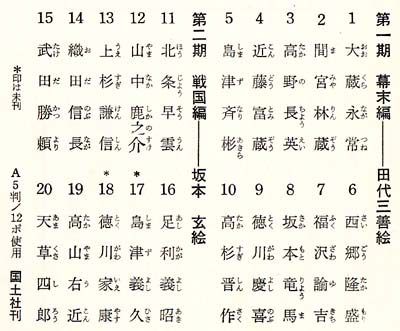

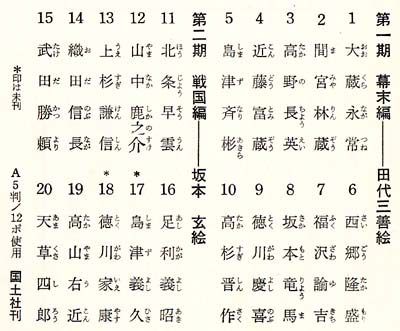

ここで、ご三家について説明しておきましょう。

徳川家康は江戸に幕府をひらいて、自分が初代の将軍になり、やがて息子の秀忠(ひでただ)にくらいをゆずりました。

そのとき、秀忠の三人の弟には、徳川という名字をなのらせ、それぞれ領地をあたえて、大名にしました。

この三人の弟たちの家を、ご三家というのです。

三人の中で 一番年上の義直(よしなお)は、尾張(いまの愛知県)に頷地をもらいました。

これを尾張家、あるいは尾張徳川家とよびました。

つぎの頼宣(よりのぶ)は、紀州(いまの和歌山県)に領地をもらい、紀州家、あるいは紀州徳川家といわれました。

そして一番下の弟の頼房(よりふさ)は、水戸(いまの茨城県)に領地をあたえられ、水戸家、あるいは水戸徳川家となったのです。

このうち、尾張家と紀州家は、将軍家に後継がたえたとき、このどちらからか養子をだして、将軍の地位を継がせることにきめられていました。

また水戸家は、殿さまがいつも江戸にいて、幕府と将軍のやることをみはり、間違っていることがあったときは、それを注意する役目をあたえられました。

それで世間では、水戸の殿さまのことを、“天下の副将軍”とよんでいました。

有名な水戸光圀(みつくに)は頼房(よりふさ)の子供で、水戸家の二代めの殿さまになった人です。

そののち、将軍家は、代々男の子がついできました。

家康から七代めの家継(いえつぐ)のときに、とうとう後継が、たえてしまいました。

六代めの家宣(いえのぶ)がはやく死んだため、家継はまだ子供で将軍になり、しかもこれまた、はやく死んでしまったからです。

そこでいろいろ相談のすえ、紀州家の人が、八代めの将軍をつぐことになりました。

これが有名な吉宗(よしむね)という人です。

吉宗はご三家だけではまだこころぼそいので、新しく“ご三卿”をつくりました。 |

|

自分の子供二人と、孫の一人を家康にならって、徳川の名字をなのらせ、これを殿さまにしたのです。

これがご三卿(さんきょう)です。

このご三卿は、それぞれ田安(たやす)家、一橋(ひとつばし)家、清水(しみず)家とよばれました。

それ以来、将軍に男の子がないときは、尾張、紀州、田安、一橋、清水のうちのどれかから、適当な人物をえらんで、将軍につけることになったわけです。

水戸斉昭は、先祖の頼房からかぞえて、九代めの水戸家の殿さまにあたる慶喜はその七番めの男の子でした。

それで子供のころには、七郎麿(ひちろうまろ)とよばれていました。

子供のころの七郎麿は、大変なきかん気で腕白坊主であったといわれています。

そのかわり、武芸はなんでも大好きでした。

なかでも、馬にのるのは、大変とくいで、おばれる馬をたくみにのりこなしては、郊外の山野をかけめぐりました。

弓も大変にじょうずで、狩りにでたとき走っている馬のうえから矢をつがえ、とんでいる鳥をいおとすことができた、といわれています。

また水泳も得意で、夏は海や川へでかけていって、元気いっぱいにおよぎまわりました。

しかし、勉強しないからといって、けっして馬鹿だったのではありません。

それどころか、頭は大変によくて、一度きいたことは、けっして忘れませんでした。

ですからほとんど勉強しないくせに、ちょっとでも見たり聞いたりしたことは、なんでもすぐ覚えてしまっているので、普通の子供と同じくらい、ものを知っていました。

お父さんの斉昭は、そういう七郎麿の成長を大変楽しみにしていました。

「じきにこの子は、キッとあっぱれな名将になるにちがいない」と、いつも喜んでいました。

斉昭はある日、七郎麿をよびつけ、とくといいきかせました。

「日本の国は、将軍家が治めているが、本当は、日本の国は全部、天皇さまのものだ。

天皇さまが、お治めになるのが正しいのだが、いまかりに、将軍家が天皇さまから国をおあずかりして、かわりに治めているのだ。

もし、いつか天皇さまと将軍家が争うようなことになったら、この水戸家の者は、何はおいても天皇さまのためにつくさなければならない。

将軍家とは親戚であるが、正しい忠義をすることのほうが、はるかに大切なのだ。

これは、わが水戸家のご先祖である光圀(みつくに)さま以来のお教えであるので、おまえもこのことをよく覚えておいて、将来にこころがけるように」

この斉昭の言葉を、七郎麿はけっして忘れませんでした。

七郎麿が大変に頭のよい子供であることが、そのうちに、将軍の耳にはいりました。

そのときの将軍は家慶といって、家康からかぞえて十二代めの人でした。

家慶は、ぜひ一度、七郎麿をみてみたいものだと思いました。

そこで七郎麿は、江戸城にあがって、家慶に挨拶することになりました。

家慶は七郎麿をみてすっかり気にいってしまい、

「もし、私のあとがたえたときには、この子供を将軍にすれば、徳川の家はキッと安泰にちがいない」

と、ひそかに思いました。

家慶(いえよし)には、家定(いえさだ)という子供がいました。

家慶のあとは、とうぜん家定が、将軍になることがきまっています。

ところが家定は、うまれつきおかしな人でした。

神経に異常があって、いつもからだをぶるぶるとふるわせ、満足に言葉もはなせません。

もう年は三十歳に近かったのですが、政治のことも学問のことも武芸のことも何もわからず、毎日、女中を相手に、庭で鬼ゴッコばかりしている、馬鹿のような人でした。

それに、いつも病気がちでした。また子供がありませんでした。

家慶は、そういう自分のあととりをみて、まことになさけなくなりました。

子供ができないうちに、家定自身がさきに死んでしまいそうです。

そうしたら、尾張、紀州、田安、一橋、清水の、二家・三卿のうちから養子を迎えなければなりませんが、どうもこれとおもう人物がみあたりません。

(注=御三家の水戸は入っていない) |

将軍家慶のお目通りに、江戸城を訪れた七郎麿

|

それよりも水戸の七郎麿のほうが、ずっと将軍にふさわしいと思いました。

しかし、水戸からは、これまで将軍をだすしきたりがありません。

そうおもって、家慶はなやみました。

ところが、そのうちたまたま、三卿のひとつである一橋家の当主が死んで、しかもこれまた後継の子供がいませんでした。 家慶は、

「これはよい機会だ。七郎麿を一橋家の養子にやろう」

と、思いました。

こうして、一橋家の当主になっていれば、家定のあと、将軍になることができるわけです。

この家慶の考えに、お父さんの斉昭も賛成しました。

七郎麿は、一橋家の当主になりました。そして、名前も慶喜と改めました。

当主とはいっでも、まだ慶喜は十一歳の少年でした。

まわりの大人たちが、どんなことを考えて自分を一橋家の主人にしたのか、もちろんわかりません。

一橋家の主人になってもまえと同じように、武芸にはげみたいと思いました。

しかし何といっても殿さまになったのですから、もうこれまでのように、腕白ばかりしているわけにはゆきません。

家慶の命令で平岡円四郎という人物がえらばれて、慶喜の教育にあたらことになりました。

やがて慶喜は、家慶のはからいで京都の一条忠季(ただすえ)の養女である省子(しょうこ)と結婚しました。

一条家は、京都の公家のなかでも特に身分の高い家てした。

家慶(いえよし)は、ますます立派に成長した慶喜をみて、彼を家定の養子ということにして、将来の将軍になるようにきめておかなければならない、と決心しました。

ところがそのことを正式にきめないうちに、突然家慶は病気になり、アッケなく死んでしまいました。

2 ゆらぐ幕府 top

家慶が死んだのとちょうど同じころ、アメリカ軍人のペリーが、軍艦をひきいて江戸湾(いまの東京湾)にあらわれ、開国を要求する事件がおこりました。これが“黒船騒動”です。

日本は、江戸時代のはじめから鎖国をして、外国とはつきあわないようにしてきました。

ペリーはそれにたいして、自分たちの国と交際するよう、要求しにきたのです。

しかしその態度は傲慢で、もし日本が嫌だというならば、軍隊を上陸させて占領するかもしれない、と脅かしました。

アメリカのペリーだけでなく、あとからイギリスやフランスの船もやってきて、次々と、同じようなことを要求しました。

そのために、日本中が大変な騒ぎになりました。

ところが家慶のあとをついた十三代将軍の家定は、外国人がこようが、軍艦がこようがおかまいなしで、あいかわらずお城の庭で、あそびほうけていました。

徳川家の親戚に、松平慶永(よしなが)という人がいました。越前藩(いまの福井県)の殿さまです。

のちには、松平春嶽(しゅんがく)とも名乗っています。

彼は大変かしこい人で、外国のこともよく勉強し、自分の藩では、西洋の新しい学問をドンドン取入れて、いろいろな事業をおこしていました。

日本が、これから世界を相手に、どのようにしてゆかなければならないか、真剣に考えているところでした。

その慶永は、

「家定さまのような将軍では、どうにもならない。

だが幸いなことに、徳川家一門には、一橋慶喜どのがおられる。

実際の政治を慶喜どのが行うようにしたならば、このむずかしい時期には、一番よいのではないか」

と、思いました。

そこで慶永は、老中主座(いまの総理大臣)をしている阿部正弘をたずねて、このことをうちあけました。

阿部正弘は福山藩の殿さまですが、彼もまた新しい考え方の人で、日本の将来のことを心から心配していました。

正弘は慶永の考えをきくと、ハタとひざをうって、

「それはまことによいお考えです。私もそれと全く同じことを、ひそかにおもっておりました。

実際、いまの家定さまには、我々もこまっておるのです。

一橋慶喜さまが将軍のご養子になられて、政治をみてくださるならば、こんな心強いことはありません」

と、すぐ賛成しました。

ところが、この計画を実現するには、中々むずかしいことがわかりました。

バカはバカでも家定は将軍です。

自分に子供がいないとき、あとをだれにつがせるかは、彼の意見によらなければなりません。

ところが、家定は慶喜が嫌いで、

「余は一橋など大嫌いじゃ。あんなお人は、嫌じゃ、嫌じゃ」

と、だだをこね、しまつにおえないのです。

家定か、慶喜をこんなに嫌っていたのは、実はまわりの女中たちが、そのようにたきつけたからでした。

江戸城の奥にはたくさんの女中たちがいて、将軍とその家族たちの世話をしていました。

これを大奥といいます。

彼女たちは、しばしば団結してグループをつくり、自分たちの意見や言い分を、将軍におしつけようとしました。

その数が多いので、将軍としてもこれを無視するわけにはゆきません。

将軍がいくじのない人だと、女中たちのわがままによって、国の政治までが、変えられてしまうことになります。

この奥女中たちは、慶喜その人よりもそのお父さんの水戸斉昭を、大変嫌っていました。

それは斉昭がたびたび江戸城にやってきて、あわこれと文句をいうからでした。

斉昭は勇気も学問もある人でしたが、おそろしく頑固で気が短かく、自分のやることだけがいつも正しいとかたくなに思い込んでいました。 |

次期将軍のうわさ話をする江戸城大奥の女性たち |

そのためほかの者のやることが、いつも間違っているように感じられてなりません。

奥女中たちは、

「もし、慶喜さまが将軍におなりになったら、今でさえうるさくてたまらない水戸の爺さまが、“余は将軍の父であるぞ”などとおっしやって、ますますうるさいことを申してくるにちがいありません」

と、一致団結して、反対しはじめました。

家慶の奥方で家定のお母さんにあたる人は、家慶が死んでから尼さんになり、本寿院(ほんじゅいん)と名乗っていました。

この人は女中たちと一緒になって、

「水戸のご老人は、鬼のようなお方てす。

あんなお方のお子を、後継になさるなら、この母は、のどをついて自殺しますぞ」

と、家定にせまりました。そこで、家定は、

「余は水戸の爺いは嫌いじゃ。あんな人の息子を、余の後継には絶対にいたすまいぞ」

とわめき続け、阿部正弘がいくらいいきかせても“うん”といわないのでした。

松平慶永は、このありさまをみて、

「これはどうしても、天下の世論を高めなければだめだ。

日本中があげて、慶喜どのを将軍にしようといいだせば、女中たちだって、文句はいえないようになるだろう」

と、考えました。

そして彼は、これはと思う大名たちを次々にたずね、自分の考えをうちあけて、協力してくれるように頼みました。

慶永に賛成する人は、ぞくぞくとでてきました。

まず水戸斉昭(なりあき)は、自分の子供が将軍になれることですから、これは大喜びで、反対などするわけはありません。

そのほかに尾張家の徳川慶勝(よしかつ)、薩摩藩の島津斉彬(なりあきら)、土佐藩の山内容堂、佐賀藩の鍋島斉正(なりまさ)、筑前藩の黒田斉溥(なりひろ)、宇和島藩の伊達宗城(むねなり)などの殿さまたちや、幕府の役人のなかで岩瀬忠震(いわせただなり)、土岐頼旨(ときよりむね)、永井尚志(ながいなおむね)、水野忠徳(ただのり)、脇坂安宅(わきざかやすおり)などの人々が、慶喜を将軍にすることに一緒に協力する、と約束しました。

これらの人々は、みんなかしこい人ばかりで、日本の将来を心配していたのでした。

慶喜のそばつきの家来である平岡円四郎は、慶喜を将軍の後継にするために努力しました。

しかし、こうなると、反対派の人も黙ってはいませんでした。

紀州家の家老の水野忠央(ただなか)という人は、慶永の運動に反対する先頭にたちました。

忠央には、ひとつの計画がありました。

それは、自分のつかえている紀州家の子供の慶福(よしとみ)を、つぎの将軍にすることでした。 そうすれば、自分はまた出世できるからです。

しかし慶福は、まだ小さな子供にすぎませんでした。

彦根藩の殿さまの井伊直弼は、やはり慶喜を殿さまにすることに反対し、慶福をつぎの将軍にしたいと考えました。

直弼は学問のある立派なΛてした。しかし彼は、将軍の後継をだれにするかは、いまの将軍がきめるべきことで、はたから、とやかく口をだすべきではないとかたく信じていました。

「家定さまが、慶喜さまでは嫌だとおっしやるのに、よその大名たちがなんのかんのと申すのは、まことに無礼せんばん。

こんなことをしていては、世の中の秩序が失われてしまう。

そういう不届きな大名は、こらしめてやらなければならない」と、強く考えました。

一方、江戸城につかえる奥女中たちは、慶福が大変かわいい少年であるので、

「あんなかわいい若さまなら、斉昭さまのお子である慶喜さまなんかより、よほどよろしゅうございます」

などといって、みんな、慶福であれば将軍にすることに賛成しました。

こうして、一橋慶喜を将軍にすべきだという人々と、紀州慶福(よしとみ)こそ将軍にすべきだ、という人々が二派にわかれて、たがいに争うようになってしまいました。

慶喜自身は、初めそのことを知らずにいました。

彼は、父の斉昭(なりあき)や平岡円四郎からこのことをきかされて、おどろきました。

「自分の能力を、そんなにまでかってくれる人がいるのか」

そうおもうとすくなからず、得意な気持がしました。

日本で一番えらい将軍になって、天下に号令できたら、どんなにおもしろいだろうか、という気持もおこりました。

だが、かしこい彼は、すぐに、そういう考えを打消しました。

|

江戸城は慶喜賛成派と

反対派の二派に分れていった。

|

「いま、日本の国は、大変むずかしいことになっている。

外国は日本を占領しようとして、機会をうかがっているのに、こちらの武士は、長い間の贅沢になれて、武道の稽古もやらずにいる。

一体こんなことで、外国の相手ができるであろうか。

そんなときに将軍になって、はたして自分に、この困難を乗切ることができるであろうか。

引受けて、もししくじったら、これは自分にとっても、取返しのつかないことになってしまう」

と、反省しました。

彼は平岡円四郎に、

「その方たちの気持はよくわかるが、余は将軍になるつもりなどないぞ。

そんな運動をされては、自分としては、かえって迷惑である」と、いいました。

円四郎はびっくりして、

「なにをおっしやいますか。

このむずかしいご時世なればこそ、ぜひ慶喜さまに将軍になっていただかなくては、とみんないっているのでございます。

どうか勇気をお奮いになって、みなの者の期待に、こたえておやりくださいませ」

と、いいきかせました。

慶喜は頭をたてにふりませんでした。

しかし、そんな慶喜の思惑とは関係なく、松平慶永をはじめとする人々は、慶喜を将軍にするための運動を続けました。

彼らは、 |

側近の平岡円四郎から江戸城の

動きを聞いて、彼と話し合う慶喜。

|

「慶喜どのを将軍の後継にきめ、実際の政治は家定さまではなく、慶喜どのにおこなってもらおう。

松平慶永が老中(いまの大臣)の一人になり、阿部正弘とともに協力する。

また島津斉彬はじめ、有力な大名が、これを応援してたすけることにする。

そのようにしてこそ、日本の危機をのりこえることができるのである」

と、かたく信じ、その計画をのべはしめました。

京都の朝廷では慶喜のはまれ高いことをきいて、

「そういうお人に、将軍になってもらえば、外国がせめよせてきても安心です。

ぜひ、慶喜どのを、つぎの将軍にしてくだされ」

と、考える人が、だんだんにふえてきました。

しかし、一方で、人々が慶喜をほめればほめるだけ、これに反対する人々の妨害もひどくなってゆきました。

彼らはしだいに斉昭だけでなく、慶喜その人の悪口まで、いいふらすようになりました。

「慶喜どのは、表面は貴公子のような顔をしているが、腹の中でなにを考えているかわからない。

家定さまをおいだし、将軍の地位をのっとろうと、謀反をたくらんでいるのだ」

などと、まるで慶喜が自分から、陰謀をめぐらせているようにいわれました。

慶喜にとっては、まことに迷惑せんばんなことでした。

「私は、自分で将軍になりたいなどと、一度だっていったおぼえはない。

まわりの者が、かってにさわいでいるだけたのだ。

ところが、反対する者は、まわりの者のことより、私のことだけを悪くいう。

何ともバカバカしい話だわい」

と、彼はためいきをつき、そして、

「世のなかというものは、まことにむずかしいものだ」

と考えると、将軍になるのがますます嫌になってきました。

けれども松平慶永の作戦は、しだいに功をそうして、慶喜を将軍にしようという人々が、ますます多くなってきました。

もう一息と、慶永たちが喜んでいたのは、しかし、つかのまでした。

一番肝心なときに、阿部正弘が、突然病死してしまいました。

慶永のグループは、有力な中心を失ってしまったのです。

そしてかわりに、井伊直弼が新しい大老になりました。

大老というのはいまの総理大臣のことで、その大名の石高に応じて、大老とも老中首座ともよびわけられていたのです。

これて慶喜が将軍になれる見込みは、少なくなってしまいました。

3 安政の大獄 top

一方、外国の要求は、ますますはげしく、アメリカもイギリスもフランスも、

「はやく日本の港を、我々の船にも、つかわせるようにしてもらいたい。グズグズいうと、ただではすまさんぞ」

と、おどしてきます。

これにたいして、京都の朝廷は、孝明天皇をはじめ、主だった公家たちが、

「日本は昔から神州、すなわち神の国とよばれて、世界に類のない、とうとい国柄である。

汚(けが)れた外国人などに入ってこられては困る。

幕府は軍隊をつかって、外国人をおいはらってくれ」と、いってきました。

日本中の武士たちの多くも、これと同じ考えで、

「我々の国を、外国人によってけがされてたまるものか。

彼らがつべこべぬかすなら、わしがいって叩き斬ってくれる」

と、いきりたつ者が、ぞくぞくあらわれました。

こういう考え方を、攘夷論(じょういろん)とよびます。

慶喜のお父さんの水戸斉昭は、大の外国嫌いて、極端な攘夷論をとなえました。

そのため、全国の攘夷論をとなえる武士たちから、まるで神さまのように尊敬されました。

しかし慶喜の方はかしこいだけに、いつまでもそんなことをいっていては、日本が遅れてしまうことを、わきまえていました。

だが外国人たちの要求は、日に日にはげしく、ついに井伊直弼は、

「このまま、むこうののぞみをこばみ続けたら、彼らは本当に軍隊をだして、日本を占領するにちがいない。

それよりも、相手のいうことを一応きいて、おだやかに話をつけたほうがいい」

と、決心し、日本の港をひらく条約をむすぶことにきめました。

それは安政五年(一八五八)六月のことでした。

それにつづいて、井伊直弼は強引に、紀州慶福(よしとみ)をつぎの将軍にする、ということもきめてしまいました。

このことを知って、朝廷の人々は、

「井伊直弼のいたしたことは、日本を外国に売りわたすことである」

と、激怒しました。

また、攘夷論をとなえていた全国の武士たちも、

「天皇さまのお気持に反して、かってに外国と取引きするなど、井伊直弼は不忠者だ」

と、怒りだし、井伊直弼を排斥しなければならぬ、という声が高まりました。

慶喜はそのとき、二十二歳になっていました。

彼は島津斉彬(なりあきら)や松平慶永(よしなが)とつきあって、外国のことも勉強し、これまでのように鎖国を続けていては、日本がドンドン遅れてしまうことを、よく知っていました。

しかし彼は幼い頃から、水戸家の家風として、天皇には絶対、忠義をつくさなければならないということを、教え続けられていました。

天皇の許しをえないで、幕府が条約をむすんでしまったことは、大変にいけないことである、と思いました。

「しかし条約をむすぶにしても、まず井伊直弼が自分で京都へでかけ、天皇さまはじめ公家がたによくわけをご説明し、鎖国をやめなければ、日本があぶないことをわかっていただいてからするべきである。

それをしなかったのは、井伊直弼はじめ幕府の役人たちが、天皇さまをかろんじる気持をもっているからではないか」

慶喜はそのように思い、

「何としても、井伊直弼を叱り付けなければならない」と、決心しました。

その年の六月二十三日、慶喜は駕籠(かご)で江戸城へゆき、井伊直弼に面会しました。

二人が顔をあわせるのは、実はこのときがはじめてでした。

井伊直弼は、でっぷりふとって、目つきがきびしく、いかにも信念の強い人らしくみえました。

慶喜はあわてずに、自分の考えを、相手にわからせなければならない、と決心してきました。

しかし、直弼を目のまえにみて、

「この男こそ、自分が将軍になるのを、邪魔した奴なのだ」

と思うと、若いだけに、いくらおちつこうと思っても、やはり気持が高ぶってくるのを、おさえることができませんでした。

しかし何といっても、若い慶喜よりすでに四十四歳という、倍も年をとっている直弼のほうが、すべてに世なれていました。

直弼は、慶喜をみて、

「こんな青二才と、むきになって話をしてもしょうがない。適当にあしらつて、かえしてしまおう」

と、ひそかに決心しました。

初対面の挨拶がすんでから、慶喜はさっそく、

「このたびの条約のことであるが、おそれおおくも京都朝廷のお許しをえずに、外国とかってに取り結んだことは、まことに言語道断ではないか。

あれはその方が命令しておこたったことか」と、質問しました。

ところが、直弼はたたみの上に両手をついて頭をさげ、言葉だけはていねいに、

「おそれいりましてございます」と、こたえただけでした。

「なに、おそれいりましてとは、一体何がおそれいったのだ。

一体、このたびのことは、将軍さまもご承知なのか。 それともその方が、かってにいたしたことなのか」

と、慶喜はせきこんでたずねました。

ところが、直弼はこれにたいしても、同じように、

「おそれいりましてございます」

と、こたえただけでした。

慶喜は、ジリジリしてきました。

「おそれいりましたと申しておるだけでは、なんのことかわがらぬ。さあ、ハッキリ申し開きをいたせ」

「おそれいりましてございます」

「まさか、将軍さまがご承知ではあるまい。その方が、独断でいたしたことであろう。どうじゃ」

「おそれいりましてございます」

これではいくらせめたででも、のれんに腕おしでした。

結局、要領をえないまま、慶喜はかえらざるをえませんでした。

あくる日になると、水戸斉昭と松平慶永と尾張慶勝らが、これまた予告もなしに江戸城へでかけてゆき、同じように井伊直弼をせめたてました。

しかし直弼はまた同じような態度で、ノラリクラリと受け流し、勢いこんでいった斉昭らは、ウマウマとあしらわれてしまいました。

結局彼らも、スゴスゴと帰ってこなければならぬはめにたりました。

こうして反対派をへこませておいて、井伊直弼はじめ、幕府の役人たちは、つぎに強引な手をうちはじめました。

数日後に家定(いえさだ)が死んで、紀州慶福(よしとみ)が十四代めの将軍になり、名前を家茂(いえもち)とあらためました。

家茂はまだ十二歳の少年でした。

并伊直弼は、そこで一橋慶喜を将軍にしようとして、運動してきた人々を、かたっぱしから処罰することにしました。

このできごとを“安政(あんせい)の大獄(だいごく)”といいます。

まず水戸斉昭(なりあき)、尾張慶勝(よしかつ)、松平慶永(よしなが)、山内容堂(やまのうちようどう)、伊達宗城(だてむねなり)などに、将軍さまの命令であるといって、隠居謹慎を命じました。

隠居謹慎というのは、殿さまのくらいを後継にゆずって、自分はおとなしく、一室に謹慎しなければならないことです。

慶喜を将軍にしようと運動をした幕府の役人たちも、みなやめさせられました。

京都の朝廷では一橋慶喜を将軍にするのに賛成し、松平慶永に協力しようとした人々は、かたっぱしから謹慎を命じられました。

これらの殿さまたちの命令をうけて活躍した武士、その同志とみなされた人々は、次々にとらえられて、殺されたり、牢獄にいれられたり、島流しにされたりしました。

その中には、吉田松陰(しょういん)、橋本左内(さない)などがふくまれていました。

だが、島津斉彬(なりあきら)だけは、なんの罰もうけませんでした。

薩摩藩は日本のなかで一番強い藩でしたから、さすがの井伊直弼もその実力を考えて、うかつに手をだそうとしなかったからです。 |

安政の大獄を行った井伊大老。

多くの慶喜派の人間は処罰された。

|

斉彬は、自分の同志の人々が、次々と罰せられるのをみて、

「このままでは、日本が大変なことになる。

しかたがない。武力によっても、幕府を反省させ、井伊直弼に、大老をやめてもらわなければならない」

と思い、クーデターを決意しました。

しかし、それを実行しないうちに、斉彬(なりあきら)は、突然病気で死んでしまいました。

ついに翌年になって、処罰は一橋慶喜の身にもおよびました。

安政六年(一八五九)八日、慶喜は幕府から、謹慎を命じられました。

理由は水戸斉昭(なりあき)、松平慶永(よしなが)とグルになって、将軍の意志にたてつき、謀反をたくらんだ、というのです。

慶喜自身は全く身におぼえのないことでしたが、うかつに抵抗などしたら、今度は切腹を命じられるかもしれません。

こんなことで命をおとすのは、何ともばからしいと思い、命令にしたがうことにしました。

謹慎というのは、江戸時代の武士たちにかせられた刑罰のひとつで、門を全部しめて、自由に出入りできないようにし、外部の人と、いっさいつきあうことを許されないのです。

その家のなかの一室を、雨戸をしめて暗くし、その中で一日中、座っていなければならないのでした。

散髪することも、ひげをそることも許されません。

したがって、顔じゅう毛むくじゃらになるありさまでした。

ただ本を読むことだけは、さしつかえないことになっていました。

子供のころの慶喜は、本を読むのが大嫌いで、つきそいの者をこまらせました。

しかしいまうす暗い部屋のなかで読書を続ける以外、何もすることがなくなってしまいました。

しかたなく彼は、本をよみはじめました。

罰せられたかかけて、はじめて勉強する機会をえたわけです。

それから毎日、彼は読書にあけくれることになりました。

そしてはじめて、学問のおもしろさを知ることがてきました。

そういう意味では彼が、思いもかけぬ罪名で罰せられたことは、いちがいに不幸とばかりはいえないでしょう。

4 めまぐるしい浪士の動き top

こんな生活弌安政六年の八月から文久二年(一八六二)の四月まて四年にわたって続けられました。

慶喜はしずかに本をよみながら、謹慎の日をすごしていました。

しかしその間、外ではめまぐらしく、いろいろな事件があいついでおこっていました。

一番の大事件は、井伊直弼(いいなおすけ)が殺されたことでした。

直弼(なおすけ)は彼の政治に反対する人々を、次々にきびしく罰しました。

直弼はそうすることで政治がよくなるという、強い信念にうごかこれていたのです。

しかし、そのやりかたがあまりにも強引で、処罰が厳しすぎたため、たくさんの人々から反感をかいました。

特に水戸藩では、殿さまの斉昭(なりあき)と、その子供の一橋慶喜(ひとつばしよしのぶ)が罰せられたため、直弼をにくむ武士が大勢いました。

そのなかでも、特に血気にはやる者が、集団で藩をとびだして、浪人になったうえで、直弼を暗殺する計画をたてました。

水戸藩の武士が、そんなことをしたら、藩に迷惑がかかります。

しかし、浪人になってやるのなら、幕府としても、水戸藩に文句をいうことはできるはずがない、という考えでした。

万延元年(一八六〇)の三月三日、旧暦の三月ですから、もう春のまっさかりです。

ところがこの日は、春にはめずらしく、江戸は大雪にみまわれました。

その大雪のなかを、直弼は江戸城へゆこうとして駕籠(かご)にのり、大勢の家来をひきつれて、自分の屋敷をでました。

行列が江戸城の桜田門の前まできたとき、ひそかにまちぶせていた水戸の浪士たちが、いっせいに直弼の行列をおそい、供まわりの家来たちを斬り倒し、とうとう直弼(なおすけ)の首を斬ってしまいました。

しかし、直弼が死んでも、慶喜の身には、何もかわったことはおこりませんでした。

慶喜は、あいかわらず謹慎のまま、くらしていました。

直弼の死んだあと、幕府の老中にも役人にも、直弼ほど強い信念をもった人は、もういませんでした。

突然の事件で、どうしてよいかわからず、みんなウロウロするばかりでした。

慶喜のことなどは、誰もかまっていなかったのです。 |

江戸城の桜田門の前で、水戸浪士に

井伊大老の首が斬り落とされた。

|

それで慶喜はあいかわらず、雨戸をしめた部屋で本ばかり読んで暮らしていました。

同じ年の八月に、斉昭(なりあき)が死にました。

自分のお父さんが死んだのですから、慶喜は大変悲しみました。

しかし謹慎の身では、お葬式にゆくことも、許されませんでした。

ところがこの年の九月になって、突然、幕府の命令で慶喜は罪を許され、謹慎をとかれました。

ただ許されただけではありません。彼はにわかに、将軍後見職(こうけんしょく)という役目に、任じられました。

これは、まだ若い家茂将軍を助けて、政治の手伝いをする役目です。

慶喜は、狐につままれたような気持でした。

実はこの年の春、薩摩藩の島津久光(ひさみつ)が、大軍をひきいて、京都にやってきました。

久光は斉彬(なりあきら)の弟で、斉彬の死んだあと、薩摩藩の実力者になった人です。

久光は、

「いまのままでは、日本があぶない。斉彬さまのこころざしをついで、この国の政治を改めなければならない」

と、信じました。

そこで彼は、軍隊をつれて京都へのぼり、朝廷に、

「一橋慶喜どのと、松平慶永どのの罪を許し、その二人を中心に、新しい政治を行うようにすべきである。

そうでないと、日本は外国にばかにされ、とんでもないことになるぞ」

と、はなしました。

朝廷では久光の意見を、もっともであると思いました。

それで、大原重徳(しげのり)というお公家さんを使者として、そのことを幕府に伝えるために、江戸につかわすことにしました。

島津久光はじめ、薩摩の武士たちは、大原重徳を護衛して、一緒に江戸へゆきました。

大原重徳は幕府にたいし、慶喜と慶永の罪を許し、その二人に政治を手伝わせることをはじめ、幕府の古いしきたりを改めるように、強い要求をしました。 |

薩摩藩の島津久光が大軍をひきいて京都にのぼり、さらに慶喜を将軍後見職にする天皇の勅書をもった公家と共に、江戸へも行き、幕府にも注文をつけた。 |

幕府の役人たちはおどろきました。

朝廷からジキジキに使者がきて、幕府の政治のやりかたをかえろ、などといってきたことは、江戸時代になって以来、まだ一度もなかったことです。

役人たちはどうしたらよいかわからず、ああでもないこうでもないとグズグズするばかりで、中々ハッキリした返事をしませんでした。

いっこうに、埒(らち)があかないので、久光は腹をたてて、

「こんなありさまでは、日本がどんなことになるかわからない。

これ以上、あなたがたがグズグズするならば、日本のために、おてまえたちの命を、頂戴するほかはない」

と、脅かしました。

そして薩摩藩の、みるからに強そうな武士たちが刀に手をかけて、幕府の役人の家のまわりをうろつき、このままただではすまさぬぞ、という態度をみせつけました。

とうとう幕府では、久光のおどしに屈して、一橋慶喜(よしのぶ)を将軍後見職に、また、松平慶永(よしなが)を、政治総裁職という役目につけることを決めました。

謹慎をとかれ、自由の身になったことは、慶喜にとって、大変うれしいことでした。

将軍を助けて、政治を行うことにも、はりあいを感じました。

しかし、そのことがきめられたいきさつをきいたとき、納得のできないものがありました。

「政治は、昔から朝廷の信任をえた徳川幕府が、その責任でとり行うことになっている。

田舎大名の島津久光などが、よこあいから、口をだすべきではない。

たとえ久光が、国をうれうる気持からやったとしても、物事には、順序というものがある。

役人たちを脅すとは、けしからぬことである」

と、思ったからです。そして慶喜は、

「日本の政治を、新しくすることは必要だけれども、しかし、そのために行き過ぎがあっては絶対にいけない。

行き過ぎをおさえるためにも、自分はこれから努力しなければならない」

と、ひそかに決心しました。

一方、幕府の役人や、大奥の女中たちのなかには、慶喜が将軍後見職になったことを、喜ばない者がたくさんいて、

「将軍さまが、まだお若いのをよいことに、これからは慶喜さまが、いろいろかってなことをなさるにちがいない」

と、警戒するようになりました。

こうして慶喜は、将軍後見職にはなったものの、幕府の人々の協力を期待することは、のぞめませんでした。

しかし、慶喜たちは、すぐにもやらなければからないことがありました。

それは外国とのつきあいを、一体どのようにしたらよいかです。

さきに井伊直弼は、外国の要求にしたがって、朝廷の許しをえないまま外国と貿易を始めることをきめました。

それで横浜には、外国人たちがドンドンすみついて、もう仕事をはじめていました。

しかし、朝廷のほうでは、あいかわらずこれに反対です。

朝廷の人々は、外国のようすをまだ知りませんから、ただ外国人を、けがらわしいものだと考えて、

「そのようなものが日本に入ってきては困る。幕府の力で、おいはらってもらいたい」

と、くり返しくり返し、いってくるだけでした。

全国の武士たちのあいだでも、攘夷論がさかんでした。

血気のはやる武士たちが、外国人をおそって、殺したり、傷をおわせたりする事件が、いくつもおこりました。

そのたびに、外国の公使館が、幕府にたいして文句をいってきました。

幕府は板ばさみになって、オタオタするばかりです。

慶喜のたちは、最初から、大変にむずかしいものでした。彼は内心で、

「攘夷論は間違っている。これからの日本は外国とつきあって、新しい文化を取入れなければならない。

しかし今、うかつにそんなことをいったら、朝廷の怒りをかい、また攘夷論をとだえる連中を、ことさら興奮させて、大変な騒ぎがおこるだろう。

まず何といっても、彼らに外国のようすをじっくりと教えてやり、彼らの考えが改まるのを、またなければならない」

と、慎重に考えました。

しかしその間に、京都では、大変なことが始っていました。

幕府がにえきらないのに、しびれをきらした攘夷論者が、自分の藩をとびだして浪人になり、次々と京都へ集ってきて、朝廷にたいし、

「あんないくじのない幕府は、サッサとたたきつぶしてしまうのがよろしい。

我々の力て外国人をおいはらい、国を立派に護ってごらんにいれる」と、さかんに申入れを始めたのです。

元々彼らは、乱暴者でした。

ひまなときは隊伍をくんで町中をうろつき、すこしでも気にくわない相手をみつけると、“天罰だ”といって、かたっぱしから叩き斬りました。

このために京都の町の人々はひどく迷惑し、攘夷論をとなえる武士たちが、大いばりで歩き回ることを、おそれました。

島津久光は、これをみて、

「いまでは、幕府でも、朝廷のいいつけにしたがって、政治を改める努力をはじめている。

しばらくしずかに、幕府のやることを見守るべきだ。

いまやたらに乱暴しては、かえって幕府をかたくなにするだけではないか」と、攘夷論者をいましめました。

しかし、攘夷論者たちの乱暴は、それでもやみません。

かねて徳川幕府と仲の悪い長州藩が、ひそかに浪士たちを応援しているからでした。

朝廷の公家たちは、元々いくじがありません。

はじめ久光の意見にしたがって、幕府の政治を改めさせようとしました。

ところが浪士たちが暴れだすと、すっかりおじけづいてしまい、今度は彼らのいいなりになり、久光の意見を用いようとしなくなりました。

久光はとうとうおこって、自分のつれてきた軍隊をまたひきつれて、鹿児島へ帰っていってしまいました。

久光がいなくなってから、浪士たちの横暴は、ますます手がつけられなくなりました。

彼らは、幕府に味方する公家たちを、次々とおどしてまわりました。

また、そういう公家たちの家につかえている人を、“天誅”だといって殺しました。

天誅というのは、悪いことをやった人間を、天にかわって征伐する、という意味です。

かって井伊直弼のころに、幕府の命令をうけて、反対派をとらえるのに協力したような人は、まっさきにやられました。

公家の一人に、九条尚忠(ひさただ)という人がいました。

関白という、朝廷では一番高いくらいについていました。

まえから幕府としたしく、井伊直弼(いなおすけ)のために、反対脈をおさえるのを手伝いました。

その九条家につかえている島田左近(さこん)という男は、そのとき関白の命令をうけて、幕府のためにはたらきました。

浪士たちはこの島田左近をとらえて斬り殺し、その首を賀茂川のほとりにさらしものにしました。

京都にいる幕府の役人たちでかって井伊直弼の命令ではたらいた者たちの幾人かは、命があぶないと思い、ひそかに京都をさって、江戸へゆこうとしましたが、そのことを浪士たちに気づかれて、追いかけられ、途中で斬り殺されました。

彼らの手先をつとめていた、目あかしの文吉という男も殺されました。

幕府に味方する公家の一人に、千種有文(ちぐさありぶみ)という人がいました。

有文の家来で、賀川肇(かがわはじめ)という人は、有文の命令で、幕府のためにつくしていたため、浪士におそわれました。

浪士たちは二十人も大挙して、賀川肇の家へあばれこんだのです。

賀川肇は奥の押入れのなかにかくれました。

浪士たちは、女中をとらえて、

「おまえの主人はどこに逃げた。白状せよ!」

といって、刀をぬいて脅かしました。しかし、女中はしっかりした人で、

「たとえ殺されても、ご主人さまのことはいえません」

と、がんばりました。

浪士はとうとう女中を斬り殺し、家中をさがして奥にかくれていた賀川肇をみつけ、庭にひきずりだして斬ろうとしました。

それをみて、十一歳になる賀川肇の子供が、浪士たちのそでにすがりつき、

「どうか、お父さんを助けてください。私を身がわりに斬ってください」

と、なきながら頼みました。

だが浪士たちは、この子供をつきころばし、子供のみているまえで賀川肇の首を斬り落としました。

こういう残酷なことを、彼らは平気でやったのです。

それから浪士たちは、殺した賀川肇(かがわはじめ)の腕を斬り取り、これを小づつみにして、主人の千種有文(ちぐさありぶみ)の家へ送り届けました。

「幕府の味方ばかりしていると、おまえさんも、こういうめにあいますぞ」

という、脅かしです。千種有文は、まっさおになりました。

浪士たちが殺したのは、反対派の人々だけではありません。

彼らの仲間どうしでも、殺し合いがありました。 |

京都では井伊大老時代に幕府に味方した

公家が、次々に浪士に斬られていった。

|

池内大学は、かねて幕府に反対して、井伊直弼によって罰せられた人ですが、そのとき自分の罪を軽くしてもらうために、仲間のことを悪くいったというので、これまた浪士たちに殺されました。

その首はさらしものになりました。

さらに浪士たちは大学の首から耳を斬り落とし、その耳を幕府の味方をしていると思われる公家たちの家へなげこみました。

浪士たちの仲間に、本間精一郎という男がいました。

はじめは浪士たちのなかでも人気がありましたが、自分の宣伝ばかりするのてそのうち、嫌われるようになりました。

そしてあげくのはてに、浪士たちの団結をみだしたという理由で、同じ仲間たちに殺されてしまいました。

そのほかあちらでもこちらても、かたっぱしから人が殺されました。

本当に幕府に味方したかどうか、よく調べもせずに、味方をしたらしいというだけで、たちまち斬られてしまうのでした。

京都の町の人々は、門をとじて家の中にひきこもり、ふるえていました。

朝廷の人々もみなビクビクして、うっかり浪士たちに反対したら命があぶないと、彼らの気にいるようなことばかりするようになりました。

こういう乱暴者を、取締らなければならない、京都の奉行所の役人たちが、アベコベに彼らに脅かされて、逃げ回っているようなありさまてした。

5 公家たちの腰ぬけ top

その知らせが、次々と江戸にも届きました。

江戸の役人たちは、

「幕府に反対する浪士どもが、かってきままな乱暴狼藉(ろうぜき)するのを、そのままにしておいては、幕府のこけんにかかわる。

何とかしなければいけない」

と、思いましたが、中々結論がでません。

そのうちに、いっそのこと、将軍自身が京都にいって、朝廷とよく話し合えば、浪士たちの乱暴もやむのではないか、という意見が有力になりました。

しかし、浪士たちの暴力のさなかへ将軍がいきな糺てかけていったら、どんな騒ぎになるかわかりません。

そこで将軍よりさきに、慶喜がゆくことになりました。

文久三年(一八六三)の正月そうそう、慶喜は京都へむかいました。彼は、

「浪人どもの乱暴を取締り、秩序をうちたてなければならない。

そのためには、強い態度でのぞまなければならない」

と、かたく決心していました。

しかし、いざ京都にきてみて、さすがの慶喜もおどろいてしまいました。

浪人たちの乱暴は、ききしにまさるひどさでした。

彼らは町であばれるだけでなく、朝廷の公家たちのうちで、自分たちの言いなりになるような人をけしかけて、かってな意見をわめかせていました。

公家の一人である三条実美(さねとみ)は、浪人たちにおだてられて、

「徳川幕府をぶっつぶして、江戸を焼け野原にしてしまえ。

江戸のあたりは、武蔵野といって、もとは人間のすめぬ、荒れ野原だったところだ。

その昔の姿に、江戸をもう一度もどしてやるのじゃ」

などと、いいふらしていました。

慶喜は、

「公家などというものは、弱い犬と同じである。

相手が下手にでてくれば、ますます威張ってほえたてるが、高飛車にでてくると、たちまち尻尾をさげて、おとなしくなる」

と、考えました。

そこで彼は、しょっぱなから強い態度で、のぞむことにきめました。

京都に、学習院という役所がありました。

そこには、若い公家たちがつとめていて、長州藩士や浪人たちと連絡をとり、乱暴なことをいっていました。

京都へついた慶喜は、学習院へゆきました。

そして、公家たちをまえに、

「あなたがたは、ふたことめには、攘夷、攘夷とおっしゃって、外国人といくさをするように、侍たちに命じておられる。

それほど、あなたたちが外国人をお嫌いなら、この慶喜がひとつ、追っ払ってごらんにいれましょう。

そのかわり外国人たちはおこり、軍隊をひきいて、攻めてくるにちがいありません。

彼らは、京都を攻めるてしょう。

外国人の武器はすごいから、キッと朝廷のなかへ、大砲の弾がドンドンとんでくるにちがいない。

そのときになって、悲鳴をあげたり、泣き出したりなさらないように、くれぐれも、ご注意ください」

と、演説しました。

慶喜にそういわれて、それまで勇ましいことをいっていた公家たちは、たちまち顔色をかえで、黙り込んでしまいました。

しかし公家でも、もっとも過激な三条実美は、数日たって、慶喜のところへやってきて、

「幕府は、いつになったら攘夷を行うのか。

幕府がにえきらないものだから浪人たちがいきりたって、おさえようがないのだ。

このままでは、大変な暴動がいまに始るぞ。

そんなことになっては、天皇さまに不忠ではないか。

いったい、幕府は何月何日に外国人を、この日本からおいだすのか。さあ、ハッキリと返答いたせ」

と、居丈高(いたけだか)にいいました。

だが、慶喜は実美の脅かしを、頭ごなしにはねつけました。

「失礼ながらこの慶喜は、浪人などをおそれておりません。

私は、将軍後見識として、この土地にあります。

もし、浪人どもが、暴動をおこすことがあれば、責任をもって、取り静めてごらんにいれます。

けっして、天皇さまにご心配はかけません。

あなたさまも、よけいなご心配などなさらすに、すこし外国のことを、勉強なさってはいかがですか」

それでも実美は、

「とにかく何月何日に攘夷を行うのか、はやくハッキリさせてもらいたい」

と、グズグズ言い続けました。

慶喜の同志である山内容堂は、三条実美をいさめなければならない、と思いました。

彼は実美にあって、

「あなたさまは、天皇さまのおそばちかく、おつかえになるご身分である。

天皇さまは外国のことを、まだごぞんじない。それで、あたまから攘夷をせよ、とおっしやっている。

しかし、うかつに戦争をしかけたら、どんな騒ぎになるか、あなたはよもや、それを知らないわけではござるまい。

なぜそのことをハッキリ申上げて、天皇さまのお考えを、お改めになるようになさらないのか」

と、たずれました。

実美は、グズグズいって、ハッキリしません。

容堂はふんぜんとして、

「あなたは公家として、天皇さまにつくすべきことも行わず、浪人どもと一緒になって、外国の悪口ばかり天皇さまにおきかせしている。

だから天皇さまは、ますます外国のことを誤解なさるのじゃ。

あなたのような人こそ、大不忠者であるぞ」

と、せめたてました。

実美は、とうとう、オロオロ声になり、

「実は、私も浪人どもから脅迫これて、天皇さまに、攘夷をお勧めしているのです。

もし、それにさからったならば、私は、たちまち殺されてしまうでしょう。

どうか、私の身にもなってください」

と、泣かんばかりに頼みはじめました。

容堂からその話をきいて、慶喜は、

「浪人たちが朝廷に出入りするのを、やめさせなければだめだ。

朝廷の命令は、すべて将軍の代理たる、この私に渡していただく。

そして、幕府から改めで、ほかに伝達することにする。

そうしてこそ、秩序がたもたれるのだ」

と、考えました。

彼は、松平慶永や山内容堂とはかったうえ、そのことを、さっそく朝廷へ願い出ることにしました。

朝廷も、慶永たちのいったことを、もっともだとして、今後いっさいの命令は、幕府を通じてだけだすことを約束しました。

これを“政令帰一(せいれいきいち)の議(ぎ)”とよんでいます。

そのことを知って、長州藩や、その保護をうけている浪人たちは、怒りだしました。

彼らは、暗殺された人間の首を盆にのせて、

“一橋慶喜どのにおくる”と、かいた紙きれをつけて、道ばたにおきました。

“おまえも、いまにこのようにしてやるからみておれ”という嫌がらせです。

また、朝廷にたいしてはいっそうしつこく、脅(おど)かしをくり返しました。

朝廷の公家たちは、またもそれに脅(おび)えてしまい、慶喜に約束したばかりの政令帰一の議を、たちまちやぶるようになりました。

こんなありさまで、朝廷の腰がすわらないので慶喜はじめ、幕府側の人々の苦心は、なみたいていのことではありませんでした。

やがて、家茂(いえもち)将軍の上洛の日がちかづいてきました。 |

長州藩の浪士たちの脅かしにおびえる公家たち

|

浪人たちは、家茂にたいしても、嫌がらせをしてやろうと考えました。

京都郊外の等持院(とうじいん)というお寺に、足利尊氏(あしかがたかうじ)、義詮(よしあきら)、義満(よしみつ)の木像がおかれていました。

尊氏はかって、室町幕府をひらきその初代の将軍になった人です。

義詮(よしあきら)はその二代め、義満は三代めの将軍でした。

浪人たちは、それらの木像をぬすみだし、その首を斬り落とし、賀茂川のほとりにさらしました。その脇には、

「足利幕府は、天皇さまから政治をうばった大逆賊である。よってこれに天誅をくわえる。

しかし、いまの世には、この足利幕府をうわまわる大不忠者がいる。

もしこれまでの罰を、悔い改めないならば、我々天下の志士たちは、大挙して、そやつの罪をただすであろう」

と書いた札が、たてられていました。

慶喜も、これには腹をすえかねました。

「この立て札は明らかに、ちかく上洛する将軍にたいするあてつけである。

こんなにまで侮辱されて、このまま黙っているてはない。

むこうがその気なら、力には力で対抗するほか、道はあるまい」

と、決断しました。

彼は、親戚の会津藩の殿さまの松平容保を、京都守護職(しゅごしょく)にしました。

守護職というのは、治安を取締る警察のような役目です。

守護職のがわでも、腕のたつ浪人たちを召しかかえることにし、その浪人たちに、

「幕府にたいして無礼をはたらく者があれば、遠慮ようしやなく、かたっぱしから叩き斬ってしまえ」と命令しました。

この浪人たちは、新選組とよばれました。

6 しくまれた罠(わな) top

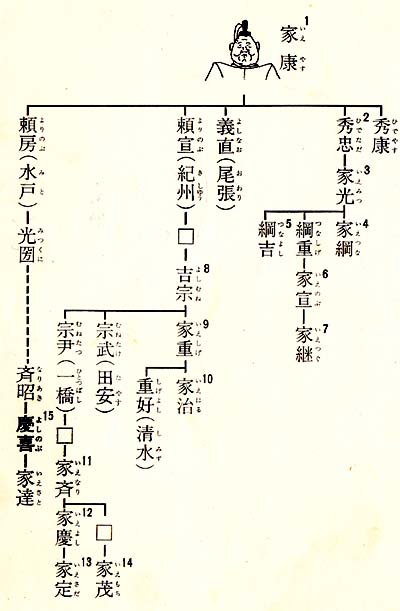

文久三年二月十三日、家茂将軍は三千人の供をひきつれて、京都へのぼるべく、駕籠(かご)で江戸城を出発しました。

そして三月一日の夜、京都の二条城につきました。

京都の人たちは、さまざまの思いで、将軍のくるのをまちかねていました。

朝廷の公家たちのなかには、

「これまで長い間、幕府のためにあたまをさげさせられてきた。

今度は、こちらが、将軍にあたまをさげさせてやる番じゃ。

朝廷の勢いのさかんなことを、将軍にみせつけてくれようぞ」

と、いい気持になっているものも、少なくありませんでした。

また長州藩や、それとグルになっている浪人たちは、

「この機会をのがさず、将軍の失策をとらえて、幕府をうんとこまらせてやろう。

そしていずれは、徳川幕府そのものをぶっつぶしてしまうのだ」

と、手ぐすれひいて、まちかまえました。

京都のまちの人々は、これまではなしにきくだけで、まだ将軍というものを、みたことがありませんでした。それで、

「将軍さまとは、一体どんなおかたであろううか。この機会に、ぜひお顔をみておきたい」

と、ものめずらしさも手つだって、楽しみにしていました。

そういうなかで、慶喜たちは、

「何としても、将軍の身をまもらなければならない。

そして、この機会をのがさず、朝廷の幕府にたいする信用を、高めなければならないのだ」

と、これまた決心をかためていました。

三月二日の夜、まず将軍の代理として、慶喜が京都御所へゆき、将軍の到着を報告しました。

そして慶喜は、はじめて孝明天皇と、まぢかにあいたいしました。

孝明天皇は、将軍のかわりてある慶喜へ、

「私は日本の政治をこれまでどおり、将軍に行ってもらいたい、と考えている。

そして一日もはやく、外国人をこの国からしりぞけてもらいたい」 |

と、言葉をくだされました。

慶喜は感激しました。

「天皇さまは、本当は幕府を信頼していてくださるのだ。

まわりの一部の公家どもが、長州藩とグルになって、幕府の悪口を天皇さまにふきこんでいる。

しかし、天皇さまの、本当のお気持は、浪人ともの乱暴をおさえ、京都を一日もはやく、しずかにすることなのだ。

この天皇さまのためにも、りっぱな政治を行ってみせるぞ」 |

と、ますますかたく腹をきめました。 天皇への挨拶がおわって、別室にしりぞいてから、慶喜は朝廷の役人にたいし、

「どうか、いまの天皇さまのお言葉を文章にして、勅語(ちょくご)としておわたしいただきたい。

それを将軍へとどけましょう」 |

|

家茂将軍の代理として、

慶喜は孝明天皇にお会いした。

|

と、いいました。

はっきり文章にして、証拠にとっておかないかぎり、あとになって、幕府に反対する公家たちが、

「天皇さまは、幕府などおすきではない。幕府を信用するなどと、おっしゃるはずはない。

何を証拠にそんなことをもうすのか」 |

などと、いいがかりをつけてくるにきまっていたからです。

これまでの経験で、慶喜はそのことをよく知っていました。

慶喜が別室でまっていると、年とった公家が、天皇の言葉をしるした勅語を、もってきました。 ところが、それをあけてみると

“一日もはやく、この国から外国人をしりぞけてもらいたい”とだけ書かれていて、肝心の

“日本の政治をこれまでどおり、将軍に行ってもらいたい”という言葉が書かれていません。

慶喜は、顔色をかえて、

「これは一体、何としたことか。

さきほど天皇さまはこの慶喜に、日本の政治をこれまでどおり、幕府にまかせろと、はっきりおっしやったはずである。

そのお言葉が、ぬけているのはどうしてか。

このようなものを、将軍へとどけるわけにはまいりません」 |

と、言葉きびしくいいました。 年とった公家は、口をモグモグさせて、

| 「私は年をとって、耳がとおくなり、よくはきこえぬが、しかし、確か天皇さまのお言葉には、いま申したようなことは、なかったはずである。 きっとそなたの聞き違いであろう」 |

と、いいました。 相手の無礼な態度に、慶喜は、ふんがいしました。

「私の耳は、あなたよりも確かでございます。

この耳でしっかりと、天皇さまのお言葉をうかがいました。

その言葉がないとなると、この勅語は偽物にちがいありません。

偽の勅語など、慶喜はいただくわけにまいりません」 |

と、それを、年とった公家にむかってつきかえしました。

相手は、あわてて勅語をかかえ、奥へにげこんでゆきました。

しばらくして、彼はあらためでもう一度、慶喜のいったとおり書いた勅語をもってきも、慶喜にわたしました。

年をとった公家は、長州藩と親しく、そのため、天皇が幕府を信頼している、といわれた言葉を、わざとけずろうとたくらんだのでした。

こういうありさまなので、何をするにも、油断ができませんでした。 |

今あったばかりの天皇の

お言葉の勅書が、デタラメなので

怒って突き返す慶喜。

|

家茂将軍が京都へきてから、朝廷ではいっそうはげしく、

「一日もはやく、攘夷を行ってもらいたい。外国人を、ただちに追いはらってもらいたい」と、要求しつづけました。

慶喜には、攘夷を行うことが、どれほどむちゃであるか、よくわかっていました。

しかし、うっかりそれをいうことは、あいかわらずできませんでした。

もし、そんなことを口にしようものなら、長州藩や、浪人たちは、まっていましたとばかり、

「幕府の責任者である一橋慶喜は、おそれ多くも天皇さまのお気持にはんして、外国人とつきあうことをのぞんでいるのだ。あれこそ、あきれはてた不忠者だ」

といって、さわぎたてるでしょう。

また、それがわかれば、せっかくえた天皇の信用を、失ってしまうことになるかもしれません。

慶喜は、

「孝明天皇さまは、大変かしこい、勇気のあるかただときいている。

外国のことをお知りになれば、攘夷のいけないことを、かならずわかってくださるにちがいない。

しかし、そのためには、ゆっくり時間をかけて、天皇さまに教えてあげなければならない。

そのためにも浪人や、それにおどらされている公家たちを、おさえなければだめだ」 |

と、その機会をうかがいました。

一方、攘夷をとなえる公家・浪人たちをただでつかっている長州藩では、幕府がなかなか攘夷にふみきらないのをみて、いよいよ徳川幕府をつぶしてしまおう、という考えになりました。

彼らは、幕府をこまらせるために、仲間の公家をおどかして、天皇の行幸を計画させました。

その年の三月、将軍が京都にきてまもなく、孝明天皇はまわりの公家たちのすすめによって、賀茂神社にお参りにゆきました。 “外国人を日本からたちさらしめたまえ”という、攘夷の祈りをささげるためでした。

将軍も一緒に、天皇の行列にくわわりました。天皇のまえでは、将軍も家来としてつかえます。

しかし、ほかの公家のまえでは、将軍のほうが、彼らを家来として扱います。

これが、昔からのしきたりになっていました。

ところが長州派の公家たちは、このきまりをやぶりました。

将軍が馬をおりて挨拶しても、自分たちは、駕籠にのったまま頭もさげず、ごうまんな態度でそのまえを通り過ぎることにしました。

天皇が御所をでて、よそへでられたのは、このときから二百年前に、ときの後水尾(ごみずのお)天皇が二条城にゆかねてより、たえてなかったことです。

二百年ぶりで、天皇が御所の外へでられるというので、その日、京都の町の人々は、天皇を一目みようと、道にならんでいました。

その群衆のまへで、長州派の公家たちは、将軍をまるで目下の者のごとく扱い、自分たちがいかにえらいかを、みせつけてやろうと考えたのです。

また、長州藩の高杉晋作は、群衆のなかにまじっていて、将軍家茂が馬でそのまえを通り過ぎるとき、野次をとばしました。

彼らは、このようにして、わかい家茂に恥をかかせ、これに気をよくして、つぎに石清水八幡宮への行幸を計画しました。

しかも今度は、もっとたくみな陰謀を、はりめぐらせました。 |

天皇と将軍は攘夷の祈願で賀茂神社にお参りした。将軍は天皇に仕えるが、公家たちは将軍より目下なのに、ごうまんであった。 |

天皇が八幡宮にもうでたとき、つきそう家茂にたいし、

「ただちに、これより攘夷をおこなえ」

という言葉とともに、神社の神殿のまえで太刀をわたす、というのです。

昔から、天皇が太刀を将軍にわたすときは、

「天皇にかわって軍隊をうごかせ」という、絶対の命令をあらわしました。

こうなれば家茂は、いやおうなく、攘夷を実行しないわけにゆきません。

もし断われば、天皇さまのご命令にそむくふとどき者というわけで、徳川幕府はつぶされても、文句をいえないわけでした。

そういう絶体絶命の状態に、将軍をおいこもうというのでした。

もちろん孝明天皇自身は、家茂がそんなに困るとは知りませんでした。

天皇は家茂をみて、このわかい将軍がすっかり気にいり、これまでどおり幕府を信頼していたのです。

それを逆に利用しようというのは、長州藩や、三条実美などの計画でした。

そのころ、慶喜は家来をつかって、京都のようすをさぐらせて、朝廷側の情報を懸命に集めていました。

慶喜は石清水(いわしみず)行幸にまつわる陰謀をきいて、びっくりしました。

「相手には、大変な知恵者がいるとみえる。あやういとこであった」

と、さすがに顔色をかえました。

慶喜は、ひそかに家茂にこのことを知らせ、家茂に仮病をつかわせて、当日、石清水八幡宮への行幸に、したがわないことにしてしまいました。

慶喜は思いました。

「相手は予想以上に手ごわい。 今度はうまくきりぬけたが、むこうは二の矢、三の矢をはなってくるにちがいない。

年わかい将軍は、いつかその計略にきっとはまって、ぬきさしならぬ破目におちいるにちがいない。

むこうがその気なら、こっちも考えがある。陰謀にたいしては、陰謀をもって、対抗するほかあるまい」 |

そして、彼もひとつの計略をたてました。

7 蛤(はまぐり)御門の変 top

ある日、とつぜん慶喜は、

「朝廷のお望みにたいし、幕府も攘夷を断行すべきである」 と、いいだしました。

まわりの者は、びっくりしました。

「それは本当でございますか? 一体、なん月なん日に外国人をおいだすのでございますか?」

「いまから二十日ごに、彼らを日本からおいだす」

慶喜は、これまたはっきりと、断言しました。家来たちは、いまいよ胆(きも)をつぶしてしまいました。

いくらなんでも、二十日間で、外国を相手に戦争する準備ができるわけはありません。

慶喜は、不安がる腹心の家来たちに、こっそりといいました。

「心配するな、全部、計略なのだ。攘夷など、できないにきまっている。

できないことならば、二十日といおうが二十年といおうが、同じではないか」

そして彼は、朝廷に、

「戦争のしたくを整えるため、江戸へ戻りたい」と、申出ました。

朝廷では、反対するわけがありません。

慶喜は、ひさしぶりに江戸へかえりました。

しかし、江戸にかえるやいなや、たちまち態度をかえました。

彼は、朝廷にたいして、

「朝廷のお望みどおり、攘夷をおこなおうと思いましたが、江戸の家来たちが、誰も承知してくれません。

私はいろいろいいきかせましたが、とてもだめでありました。

私は、将軍後見職をやめさせていただきます。

私のやめたあと、幕府をひきいて攘夷をおこなえる者は、一人もいそうにありません。

したがって、あとは朝廷におまかせします。

朝廷のお望みのまま、攘夷でもなんでも、そちらでなさってください」

とかいた手紙を、京都へとどけました。

朝廷では、あわてました。

つよそうなことをいってみても、朝廷の公家たちには、日本の政治をおこなえる自信などありません。

朝廷には軍隊がないのです。彼らはこまってしまい、

「辞職を思いとどまってもらいたい。

そのかわりどうか時間をかけて、ゆっくり準備を整えて、いつかかならず、攘夷をやってほしい。それまで我々もまつから」

といってきました。

慶喜は内心で、公家たちのあわてぶりをわらいながら、

「それでは、これまでどおりの将軍後見職を、つづけさせていただきます。

そのかわり今後は、自分でできないことを棚にあげて、こちらのやることに、一々うるさい文句をつけたりしないよう、かたく約束してください」

と、書いた返事をだしました。

公家たちは、しぶしぶそれを承知しました。

将軍も、それからまもなく、江戸へ戻ってきました。

こうして慶喜は、幕府の方針に、朝廷をしたがわせる約束を、とりつけました。

しかし、そのために、長州藩や、それにしたがう浪人たちからは、ますます憎まれることになってしまいました。

長州藩やそれに同調する公家たちは、慶喜を相手にするには、こちらも、よっぽどうまくやらなければだめだと考え、その計略を、あれこれと相談しました。

彼らは、天皇の大和行幸を計画しました。

大和国(いまの奈良県)には、神武天皇のお墓をはじめ、朝廷にゆかりのある神社やお寺が、たくさんあります。

そこへ天皇をつれだし参拝のあと、天皇のもとで攘夷派の武士たちが、いっせいに決起するというのです。

そして、天皇じきじきに、外国人をうちはらう命令を、だしてもらおうというのでした。彼らは、ひそかに、

「もちろん、幕府はこれまでどおり、攘夷はできないといって、反対するにきまっている。

そうしたら、さっそく、天皇さまのおいいつけにしたがわないといって、この機会に、ひと思いにぶっつぷしてしまえ」

と、陰謀をたくらんでいたのでした。

しかし、もしこの計画が、本当に実行されたら、日本はどうなったでしょうか。

きっと外国人はいかって、軍隊を出動させたことでしょう。

いくら攘夷論者ががんばってみても、そのころの日本の兵器では、外国の軍隊にかなうはずはありません。

日本は占領されて、植民地にされてしまったかもしれません。まことに、あぶないところでした。

孝明天皇は、そのような計画のあることを、すこしも知らされていませんでした。

天皇はいつものように、大和の神社やお寺へ、外国人をおいはらう祈りをささけにゆくだけである、と信じていました。

ところが、行幸があと数日にせまったとき、天皇のところへ、長州藩が大和行幸を利用して、幕府をつぶすいくさをおこそうとしている、という情報を、とどけてきた者がいました。

(注=大和行幸は中止となったが、大和五條では“天誅組の乱”が決行され五條代官が斬られた。

しかし天誅組は幕府の巻き返しで、吉野に逃げたが全員、討ち取られた。)

天皇は、びっくりしました。

「いつまでも、幕府となかよく一緒に、日本をもりたててゆきたい」と、考えていたからです。

孝明天皇は、激怒されました。

このままにしておいたら、彼らがどんなことをしでかすかわからない、と心配されました。

天皇は、まえから親しくしていた中川宮朝彦(ともよし)親王を、そばちかく召し寄せ、長州藩を京都からおいはらうための相談をはじめました。

そのあげく、文久三年(一八六三)八月十八日の深夜、中川宮の命令をひそかにうけた薩摩藩と会津藩の武士たちがにわかに京都御所に集り、長州藩の武士たちを、御所からしめだしてしまいました。

それまで、長州藩は、朝廷をまもるのだといって、たくさんの武士を、御所のなかにいれていたのです。

それと一緒に、中川宮が中心になって、長州藩に味方した公家たちを、追放することをきめてしまいました。

長州藩は、ふいをつかねて、どうすることもできませんでした。

しかたなく、彼らは、いったん京都からしりぞきました。

三条実美をはじめ、長州藩と仲間になっていた七人の公家たちも、命からがら京都を逃れ、長州へおちてゆきました。 この事件を“七卿落ち”といっています。

朝廷では、また慶喜を京都によぶことにしました。

孝明天皇の気持にかなう、新しい政治を、慶喜が中心になってやってほしい、と考えたからです。

慶喜は、すぐ江戸をたって、京都にきて、朝議参与という役目につきました。

慶喜のほかに、松平慶永、山内容堂、伊達宗城、松平容保(かたもり)、島津久光が同じ役目につきました。

彼らは集って、参与会議をつくり、協力して将軍を助け、政治を行うことにしました。

ところが、いざ会議をはじめてみたら、たちまち慶喜と久光とが、仲違いしてしまいました。

久光の主張は、だれよりも強引でした。なんでも、自分のおもったとおりにしないと、気がすまないようでした。 |

石清水八幡宮や大和行幸の陰謀を知った孝明天皇は、長州藩に近い公家や長州浪士を京都から追い払った。 |

慶喜は、これをみて、

「島津久光は、徳川幕府の天下をうばい、かわりに島津幕府をつくって自分が将軍になるつもりではないか。

それで、朝廷にも、さかんにとりいっているのではないか」

と、うたぐりました。

それで慶喜は、久光のいうことに、反対しました。

気の強いことで無類の久光と、話のじょうずなことで知られた慶喜とが、一々対立して、どちらも一歩もひこうとしません。

ほかの参与たちは、ふたりの勢いにおされて、オロオロするばかりでした。

とうとう会議は、数回ひらいただけでつぶれてしまいました。

慶喜は久光を、油断のならない男だといっそう警戒するようになり、一方久光は、それまで幕府に協力的だった態度をかえて、しだいに、敵対するようになってきました。

慶喜には、次々と苦労がたえませんでした。

ちょうどそのとき、平岡円四郎が何者かに殺されました。

平岡円四郎は、慶喜が一橋家の当主になってから、ずっとつかえてくれへ無二の忠臣でした。

慶喜は、大変にかなしみ、またいかりました。

「犯人は長州藩士か、それとも浪人であろう。厳重にしらべて、ただちに逮捕せよ」

と、命令しました。

数日して、犯人がつかまりました。

ところが意外なことに、犯人は、長州藩士でも浪人でもなく、慶喜の実家である、水戸家の侍でした。

水戸家は、昔から攘夷思想の強いところでした。

慶喜がなかなか攘夷をおこなわないのをみて、水戸家の血気さかんな武士たちは、

「慶喜さまが攘夷をおこなわないのは、平岡円四郎がそばにいて、いろいろと、よからぬ入れ知恵をするからじゃ。

けしからぬのは、平岡円四郎だ」

と、考えるようになり、京都の町をあるいていた平岡円四郎をおそって、斬り殺してしまったというのでした。

こうして慶喜のまわりには、次々と血なまぐさいあらそいが、あとをたちませんでした。

一方では、いったん京都をおわれた長州藩が、まきかえしの準備をはじめていました。

元治元年(一八六四)の夏、長州藩は大軍を動かし京都へせめのぼってきました。 これを“蛤御門の変”(または“禁門の変”)とよんでいます。

慶喜は、自分の宿舎にいました。

知らせをうけるや、彼はすぐさま愛馬“紫電”にとびのり、御所へむかってかけだしました。

時刻は、夜中てした。しかし、いくさがはじまりそうだというので、人々は家をとびだし、ウロウロさわいでいました。

その間をかきわけかきわけ、慶喜は猛烈なスピードで馬をとばしました。

慶喜が京都御所にかけこんだとき、すでに町中では、いくさが始っていました。

大砲の音が、いんいんと、御所のなかにもきこえてきました。

長州軍とおぼしき鬨(とき)の声も、はるかにとどろいてきます。

きゅうのことで、守護職の松平容保をはじめ、幕府に味方する大名は、まだ誰もきていません。

御所の召使や、女中たちが、泣き叫びながら、はしりまわっています。

いつもえらそうなことをいっている公家たちが、今は恐怖のあまり口をきくこともできず、真っ青になって体をよせあい、ガタガタふるえているばかりでした。

「徳川慶喜、ただいま参上つかまつりました。ご安心くだされ!」

慶喜は、大声で名のりをあげ、なすすべもなくさわいでいた召使たちを総動員し、御所の門という門を全部しめさせ、

「いかなる者でも、許しのないかぎり、絶対に御所のなかへいれてはならないぞ」と、命令しました。

それから彼は、あらためで御所のおくにゆき、孝明天皇に挨拶しました。 |

長州軍の大軍が京都に攻め込んできたので、

馬で御所に駆け付ける慶喜

|

天皇は、たいそうよろこばれて、

「朝敵、長州軍を討伐するように」という勅語を、慶喜にあたえました。

慶喜は、いくさのしたくを整えました。

むらさきのはらまきをしめ、黄金づくりの太刀をさしました。

白い地に徳川家の“三つ葵”の紋どころを黒くそめぬいた陣羽織をまとい、大将のしるしである烏帽子(えぼし)をかむり、その下に、はちまきをきつくむすびました。

そして、袴(はかま)のすそをたかくからげ、ふたたび、愛馬“紫電”にとびのりました。

彼は、公家たちにむかい、

「ただいまから、逆賊の討伐にむかいます。あなたがたは、ここを一歩もうごいてはなりませぬぞ」

といいつけ、みずから陣頭にたちました。

慶喜は、手ぜいをひきつれて、御所の門を次々と巡回し、警備におこたりがないかどうかをみまわりました。

その間に、前線のようすが、刻々と知らされてきました。

京都の町をまもっていた幕府側の軍隊は、勢いにのった長州軍に次々にやぶられ、やがてこの御所ちかくまで、敵軍がせめてきそうだ、ということです。

「よーし、そうなったら、こちらにも覚悟がある」

慶喜は、キリリと歯をくいしばって、そう思いました。

ついに、長州軍は、御所の門のそばまで、おしよせてきました。

彼らのうちだす弾丸は、御所の庭にとびこんで、慶喜の身のまわりをも、二発、三発と流れ弾がかすめました。

御所の奥のほうが、さわがしくなりました。慶喜はふと不安を感じ、奥へとってかえしました。

みると御所の庭さきに、天皇ののる車がひきだされ、そのそばで公家たちが、みんな旅じたくをして、いまにもどこかへにげだそうとしています。

慶喜は、

「これは一体、何としたことか。天皇さまを、どこへおつれするつもりか」と、さけびました。

公家たちは、ふるえる声でいいました。

「ここにいては、天皇さまも、我々も、 命があぶない。

だから天皇さまをおつれして、これから比叡山へ避難することにきまったのじゃ」

その言葉をきくや、慶喜は、血相をかえてさけびました。

「おやめくだされ! さきの慶喜の言葉を、何とおききなされたか!

天皇さまはじめ、朝廷の方々のお体は、慶喜が命にかえても、お守りいたします。

いまになって、比叡山へ逃れるなどと、いくじのないことをおっしやいますな!」

慶喜のすさまじいけんまくに、公家たちは、一瞬顔をみあわせました。それから今度は、口々に、

「大丈夫か、大丈夫か。本当に勝てるのか!」

「一体戦況はどのようになっておるのじゃ。幕府軍は、きっと勝てるのか?」

それにたいして慶喜は、

「はい、わが軍は、勝利をしめております。もうしばらく、おまちください。

たかが長州のごときに、絶対に負けることはありませぬ」

と、こたえました。

公家の一人が、さらに、

「まけて降参するのは、恥だ(はじ)けれども、勝っているうちに和睦(わぼく)するのは、すこしも恥ではない。

いまのうちに、長州と仲直りをしてはどうじゃ。いまなら長州も、我々の命をとるなどと申すまい。

ますますいくさがひどくなり、弾丸が御所の奥へもとんでくるようになったら、天皇さまにもおそれおおい。

はやく、はやく、いまのうちに仲直りしては……」

と、いいかけました。

「だまれ!」 慶喜はとうとう、怒鳴りつけました。

「長州はおそれおおくも、御所にむかって、鉄砲をうちこむふとどき者ですぞ。

それをいいかげんで許すなどとは、絶対にまかりならぬ。

相手が反省するまで、徹底的に討伐してくれる。くだらぬお説教は、願い下げにされたい」

こうして、公家たちの旅じたくをとかせ、慶喜はふたたび手ぜいをつれて、御所の門にでかけてゆきました。

たたかいは、なも、つづきました。

一時は長州軍が、御所のなかにまで、侵入してきそうな勢いでした。

しかしこのときになって、それまで情勢を慎重にみきわめようと、うごかずにいた薩摩藩の軍隊が、西郷隆盛の指揮のもとに、出動を開始しました。

薩摩藩は、日本最強の軍隊です。これでいっきょに、形勢が逆転しました。

薩摩の軍隊は、すさまじい勢いで、せめこもうとした長州軍を、あべこべにおいちらしました。

これをみて、幕府側のほかの部隊も、勇気をもりかえし、あちらこちらで、長州軍を反撃しました。

やがて夜があけ、あくる日の昼まえには、いくさはおわってしまいました。

長州軍は徹底的なかえりうちにあい、指擇者たちは戦死したり自害したりし、あとに生残った兵隊は、命からがら、長州さして逃れさりました。

朝廷の人々は、大喜びです。公家たちは、いくさの時のさっそうたる慶喜の姿を思いだして、

「たのもしきは、一橋慶喜どのじゃ。あの人がおるかぎり、我々も安心じゃ」と、ほめたたえました。

おそらく、蛤御門の変は、徳川慶喜の一生のうちで、もっとも輝かしい瞬間であったといえるでしょう。

8 二度の長州征伐 top

しかし、薩摩藩は、そう考えませんでした。

「いくさに勝てたのは、おいどんたちのちからじゃ。徳川慶喜など、なにもしちょらんわ」

と、いばりだし、幕府のいうことを、きかなくなってしまいました。

それで、長州軍には勝ったものの、ますます厄介なことになってしまいました。

朝廷では、長州藩をどのように処罰すべきかが、問題になりました。幕府では、

「長州藩は朝廷にそむき、幕府にたてついたふとどき者であるから、さらに軍隊をおくって、徹底的にこらしめ、事としだいによっては、ほろぼしてしまうべきである」

と、強く主張しました。

しかし、一方には、

「いまは、内輪もめなどしている時代ではない。

はやく長州藩とも仲直りして、一致して外国との交渉にあたらなければ、大変なことになる。

長州藩にたいして、寛大であるべきだ」

と、いう者もあり、これらの意見をどうまとめるかが、大変でした。

さらにまずいことには、慶喜の評判が高まったことをきいた江戸の役人や奥女中たちが、ますます慶喜をおそれ、警戒するようになってしまいました。

慶喜が一生懸命やればやるだけ、ますます、疑いをもたれるのです。

それだけ世の中が荒れて、いりみだれ、複雑になっていたのでした。

慶喜の身になれば、たまったものではありませんでした。

だが、日本のことをおもうと、止めるわけにはゆきませんでした。

ちょうどそのころ、外国の公使たちは、兵庫港(いまの神戸港)を、外国船に開放して、そこでも貿易をさせてもらいたい、と申し込んできました。

攘夷をとなえる人々は、

「兵庫港といえば、京都とすぐ目と鼻の先ではないか。

そんなところへ外国人をいれるなどとは、とんでもない」

と、反対して、またまたさわぎました。

こんなわけで、ここでもかしこでも、もめごとがたえませんでした。

すったもんだをくりかえしたあげく、ついに長州を征伐するべく、幕府側の軍隊が出動することに、ようやくきまりました。

尾張藩の徳川慶勝(よしかつ)が総大将に、また西郷隆盛が参謀にえらばれました。

しかし、慶勝はこれまでいくさの経験などない人なので、実際の采配は、すべて西郷隆盛がふるうことになりました。

これを、“第一次長州征伐”とよんでいます。

幕府側の大軍は、長州の国ざかいまで押寄せました。

長州藩では、藩主の毛利敬親(たかちか)と、その子供の定広(さだひろ)が、

「さきのいくさは、自分たちの間違いであった」

と、おわびの使者をおくってきました。

西郷隆盛は、もとより長州藩を、徹底的にいためつけるつもりはありませんでした。

長州藩があやまってきたのをみると、徳川慶勝をときふせて、

「長州では、もうあやまってきたのじゃから、これ以上、深追いすることは、無用てごわす。

ここいらで、仲直りをいたしもうそう」

と、さっさと和睦をむすんでしまいました。 |

第一次長州征伐の幕府軍。

|

ところがそのことを知って、幕府の役人たちが怒りました。

「長州と和睦するかどうかは、幕府できめることだ。

西郷隆盛などが、かってに取り決めるとは何事か。長州藩を、徹底的にいためつけてやれ」

と、かえっていきりたち、またしても、

「徳川慶勝さまや西郷隆盛が、あのようなかってをしでかしたのは、きっと慶喜さまが陰で命令したことにちがいない。

慶喜さまは、今度は長州軍をも仲間にさそい、それらの軍隊をひきつれて、謀反をおこすつもりではないか」

と、あらぬうわさがいいふらされました。

公家のなかにも、いくさはこわいくせに、いばってみたい人がたくさんいて、ダラダラと議論をくりかえしたあげく、

「いくら和睦したともうしても、長州藩は、天皇さまのお気持にさからって、かってに軍隊を動かし、京都の町をさわがせたのです。 許すわけにはゆきません。

京都まできて、もう一度、はっきり、あやまってもらいましょう」

ということに、きまりました。

慶応元年(一八六五)の初夏に、家茂将軍は、ふたたび軍隊をひきいて、京都へやってきました。

そして、二条城で家茂をかこみ、幕府のおもだった役人たちが、会議をひらきました。

慶喜も、もちろん出席しました。

そこでは長州藩の代表を京都によんで、謝らせよう、ということにきまりかけました。

ところがその席で、家茂(いえもち)将軍を、まのあたりにみた役人のなかの強硬派が、がぜん、勢いをもりかえしました。

「長州藩主の毛利定広をはじめ主だった連中が、自分のほうから、すすんで京都まであやまりにでてこないのは、けしからぬ。本当に改心していない証拠だ」

といいだし、すぐにも、もう一度軍隊をだして、長州を徹底的にうちほろぼし、毛利家をつぶしてしまえ、と主張しました。

慶喜はこれに、反対しました。

「確かに長州は、反省のいろがうすい。

かえって城を修理し、軍隊を強化するなどして、我々にたてつく気配(けはい)すらみせている。

いわれるまでもなく、けしからぬことである。

しかし、だからといって、相手の言い分もきかぬうちに、せっかく止(や)んだいくさを、またすぐ始めるなどともうすことは、こちらのほうも、すこし乱暴でないか。

そんなことをやって、まんがいち、長州藩か死にものぐるいで抵抗し、そのためこちらが損害をうけるようなはめになったら、将軍家の名誉にもかかかることになろう。

なによりも必要なのは、長州藩がこれまでの行いを、本当に悪かったと反省することなのだ。

我々としては、彼らをそのようにみちびいてやるべきではないか。

まず長州藩に使者をやって、このことをとくと説明し、納得させてやるべきではないか。

そのうえで、長州の毛利定広が、本当にこれまでのことをくいたならば、もうよけいな懲罰を、行うべきではない。

そうしてこそ、彼らも将軍のお情けに感激し、我々に協力するようになるのではないか」

と、熱弁をふるいました。

慶喜のいうことは、確かにもっともでしたから、幕府では、さっそく、長州へ使者をおくりました。

ところが、今度は長州藩のほうが、いっこうに、これにおうじようとしませんでした。

毛利定広は何のかんのと理屈をこねて、京都へでてこようとしません。

使者はむなしく、かえってきました。

せっかく話合いによって、おだやかに事をはこぼうとした慶喜の努力は、むだになりました。

慶喜に反対する役人たちは、

「それみたことか。慶喜さまのやりかたでは、長州を謝らせることなどできないのだ。

よけいな時間をむだにして、相手にいくさの準備を、整えさせただけではないか」

と、口々に非難しました。

慶喜のせっかくの苦心は、彼の立場をかえって悪くしただけでした。

その年の九月、

「ふたたび、長州を征伐すべし」という命令が、幕府から発せられました。

これを“第二次長州征伐”といいます。

ところが薩摩藩はこの命令をうけても、何のかんのといって、軍隊をだそうとしません。

じつは島津久光がさきに慶喜とあらそってからというもの、薩摩藩のなかにはだんだんと幕府を信用しない人々がふえてきました。

そしてひそかに長州藩と仲直りをし、むしろ協力して幕府をつぶし、自分たちで天下を動かしたほうがよい、と考える意見が有力になってきていたのです。

長州藩が幕府のいいつけにしたがおうとしないのも、その薩摩藩の動きを、知っていたからでした。

実力のある薩摩藩が腰をあげないため、ほかの藩の多くも出兵をしぷるようになりました。

このありさまをみて幕府の役人たちは、カンカンに怒りました。

「無礼な田舎さむらいめ! こうとなったら、よその藩などは、もうたのまぬわい。

我々には、家康公いらい、忠誠をちかう旗本武士はたくさんいるのだ。

それだけの手で、長州などほろぼしてみせてやる。長州だけではない。そのつぎには、薩摩もだ。

我々のいうことをきかぬような藩は、どいつもこいつも、ぶっつぶしてくれるわ。

そのときになって、ほえづらかいても、もう許しはせぬぞ」

幕府では、大阪城に本拠をおく紀州藩主の徳川茂承(もちつぐ)を総大将に、旗本をはじめ、ずっと幕府に忠勤をはげんできた譜代大名の軍隊を集めて、長州へせめくだりました。

これだけでも、幕府の味方の兵隊の数は、長州藩よりもはるかに優勢でした。

ところが長州藩のほうでは、そのことをあらかじめ予期して、すてに準備万端を整えていました。

しかも、薩搴藩がひそかに、それを応援していたのです。

長州藩の武士である高杉晋作は、農民や町人たちを集め、“奇兵隊”という軍隊をつくり、奇襲作戦の稽古を行っていました。

幕府側の軍隊は勢いこんで、長州の国ざかいまでせめこみました。

ところが、そこでまちうけていた、奇兵隊のゲリラ作戦にひっかかり、大損害をうけました。

長州では人数は少なくても、新しい鉄砲や大砲をたくさん用意していました。 幕府のほうでは、昔とまったく同じ弓矢と刀で、いくさをしようと考えていたのです。 とうとう、幕府軍は総くずれになり、にげかえるありさまでした。

大阪城へその知らせがとどきました。役人たちは、はじめのうち、

「そんなバカな! わが軍が田舎さむらいに負けるはずはない。なにかの間違いであろう」 と、思いました。

しかし間違いではなく、次々はいるどの知らせも、幕府軍の負けたことを伝えていました。

役人たちは、真っ青になりました。また、これまで、どっちにつこうか、とまよっていた多くの藩が、これを知って、われもわれもと長州のほうへつきはじめました。

大阪城は、上を下への大さわぎになりました。

その混乱のさなかに、家茂将軍は病気にかかり慶応二年(一八六六)の六月二十日、とうとう死んでしまいました。

まだ、二十一歳でした。

考えてみれば、家茂もずいぶんかわいそうな将軍てした。

西も東もわからぬ十二歳の少年のときに、まわりの者によって、いやおうなく将軍にさせられてしまい、それからというもの、何をやってもうまくゆかず、死ぬまで苦労の連続でした。

まさに、心のやすまるひまとてないありさまだったのです。

そのむりがたたって、その若さで病気になり、あっけなく死んでしまったのです。

しかもそのとき、多くの藩はもう幕府をみかぎり、家茂に同情してくれる者は、ほとんどいなかったのです。 |

第二次長州征伐で幕府軍の敗北の報が

届く中で、大阪城で病で亡くなった家茂将軍

|

9 新しい政治とは top

家茂(いえもち)には子供がいませんでした。それで、死んだあと、だれをつぎの将軍にするか、なかなかきまりませんでした。

しかし、かしこい慶喜以外に、もはやこの難局をのりきれる将軍は、誰もいないと考える人もふえていました。

松平慶永はその一人であり、またかねてから慶喜をうやまっていた老中の板倉勝静(かつきよ)も、同じのことを考えていました。

彼らは、慶喜のところへきて、

「ぜひ、十五代めの将軍になってください」と、頼みました。

一方、慶喜に反対する人々も、ではかわりにだれを将軍にしたらよいかとなると、どうしても適当な人がみつかりません。

そのころ慶喜は、大変複雑な気持になっていました。彼の心のそこには、

「もっとまえから、みんなが私に協力してくれたなら、こんなひどいことにはならなかったはずだ。

どうにもならなくなったいま、私に、厄介な役目をおしつけようとする。

まるで、こちらは、他人の不始末のあと片付けだけさせられるようなものだ。

こんなバカバカしい仕事を引受けるほど、私はお人よしではないのだぞ」

という感情もうごいていました。

また慶喜はかしこい人ですから、日本のこと、幕府のこと、徳川家のこと、自分自身のことなど、いろいろ考えていて、そうなると、かえって決心がつけられないのでした。

慶喜は、日本が重大な危険にみまわれていることが、よくわかりました。

外国はもし隙(すき)さえあれば、すぐにも日本にせめこんで、これを植民地にしてしまうでしょう。 |

家茂の死で、もう幕府をさらに日本を

担わざるを得なくなった慶喜

|

そのころ、フランス公使のロッシュが、江戸でさかんに幕府の役人たちにたいし、

「薩摩や長州のやりかたは、じつにけしからぬことです。幕府は、日本を代表する政府ではありませんか。

思いきって軍隊をだして、あんな無礼者は、つぶしてしまうべきです。

そのために、武器がご入用であれば、フランスから武器でも弾薬でも、いくらでもお貸ししますぞ」

と、いってきました。

幕府のなかでも、小栗上野介など、このロッシュの説にすっかり賛成し、

「フランスの力をかりて、もう一度、“関ヶ原の合戦”をやりなおすのだ。

今度こそ薩摩と長州を、徹底的にほろぼしてしまう。

そうしてこそ、はじめて徳川家も安泰になるのだ」

と、主張していました。

小栗上野介(おぐりこうずけのすけ)は、そのころ幕府の勘定方(いまの大蔵大臣)をつとめており、役人のなかでもっともかしこいといわれていた人です。(注=小栗は江戸城にいて、慶喜は京都にいったきりで、両者が会って話し合う機会は全くなかった)

しかし彼には、ロッシュのおそろしい野心がどういうものか、みぬけなかったのでした。

ロッシュの申出たことは、慶喜の気持を、大きく動かしました。

しかし、それをそのまま受取ってよいかどうか、上野介より、さらにかしこい慶喜は、やはり迷いました。

ロッシュのあとおしをうけて、関ヶ原の合戦みたいたいくさをまたやるというのは、つまり日本中が、幕府側とそうでない側と二つにわかれて、内乱をひきおこすことではないでしょうか。

「ひょっとすると、フランスの本当のねらいは、わざと日本に内乱をおこさせて、そのすきに軍隊をだして、日本を占領し、植民地にしてしまうことてはないだろうか」

慶喜は、そのように疑ったのでしか。

幕府の役人や武士たちは、これまで、あまりにも長い間、贅沢になれて、だらしなくなりすぎていました。

一方長州藩は、はやくから、また薩摩藩も近頃になって、そのことに気づきはじめていました。彼らは、

「幕府をみかぎって、それにかわる、別の政府をつくるべきである」

と、考えるようになっていました。

しかし、幕府の一員である慶喜は、そこまであっさりと、思いきることもできませんでした。

「徳川家の一人である自分には、許されるかぎり徳川家の安泰をはかることが必要なのだ」

と、考えられたのです。

それに孝明天皇は、幕府をふかく信頼しているのです。幕府をつぶそうとする長州藩を、心から憎んでいるのです。

慶喜は、どうしてよいのか、わからなくなるときもありました。

「幕府をこのままでつづけてゆけば、日本の政治はだめになってしまう。

しかも、幕府を建て直すことは、容易なことではないし、とてもきゅうには、間に合いそうもない。

そうかといって幕府をあくまでもまもるために、長州との戦争を強行すれば、そのすきに外国の軍隊によって、日本は占領されるかもしれない」

そのようなことを、あれやこれやと考えて、いよいよ決心がつかなくなりました。

「ともかく、すでに始っている長州征伐を、わがほうの勝利にみちびいて、そのうえで、できるだけはやく終らせることだ。

それを最後に、このあとはどんなことがあっても日本人どうしの戦争は、絶対に止めなければならない」

やっとたどりついた結論は、そういうことでした。

しかし将軍になろうがなるまいが、家茂(いえもち)のあと大阪城でのすべての采配は、実際には慶喜がふるわなければなりませんでした。

そうでないと、ほかにやる者がいないのです。

慶喜は、まず幕府の全力を投入して、長州に攻撃をかけよう、と決心しました。

いったん長州を徹底的にいためつけたそのうえで、すみやかに和睦をもちだすのが、一番よい、と判断したからです。

「私は、みずから幕府軍をひきいて、東から長州をせめたてよう。

北九州の幕府に味方する諸藩が、それにおうじて、背後から長州をせめ、両側から挟み討ちにする。

そうすれば、長州もきっと、手をあげるにちがいない。

そこで、講和の条件をだす」

慶喜は京都の二条城に、長州征伐のための本陣をかまえ、また朝廷にも願い出て、みずから前戦に出むく許しをえました。

こうして、準備は完了しました。

朝廷では、方々の神社やお寺に、使者をやって、

「どうか慶喜の軍勢が、長州に勝つことができますように」

と、お祈りを捧げました。

ところが、出陣がまぢかにせまった慶応二年(一八六六)の八月十一日のこと、北九州小倉藩の殿さまである小笠原長行(ながみち)が、真っ青になって二条城にかけこんできました。

(注=小笠原長行は唐津の殿様で幕府の老中になっており、第二次長州征伐の九州勢の総大将として、小倉城におもむいていた。当時小倉城主は亡くなったばかりで、親戚でもある長行が実質的に小倉城主の代理になっていた。) |

自ら出向いて長州攻撃をしようと考えていた慶喜の所へ、小倉城に派遣していた老中の小笠原長行が帰ってきて、小倉城の堕ちたことを報告した。 |

小倉藩は、慶喜がもっとも頼みとしていた幕府の味方です。

小笠原長行の報告は、

「高杉晋作のひきいる長州の奇兵隊が、海をわたって北九州に上陸し、小倉城に攻撃をかけ、城はついに占領された」

と、いうのでした。

小笠原長行は、ようよう城をにげだして船にのり、きゅうを知らせるため、そのまま京都へ駆け付けたと話しました。

慶喜は色を失いました。

小倉城を長州軍にとられてしまった以上、両方から、挟み討ちにする計画は、もはやおぼつかなくなりました。

おそらく、かさなる負けいくさに、前戦の幕府軍もすっかり戦意をなくしてしまっているでしょう。

それにくらべて、長州軍の意気は、大いにあがっているにちがいありません。

慶喜は黙って、じっと考えこみました。かしこい彼は、すぐに、

「このまま強引にいくさをすすめたら、かえって、ますます泥沼にはまりこんでしまう。

あらためで、新しい戦略をたてなおさなければだめだ」と、思いました。

しかし、彼は、さらに、考えをすすめました。

「だが、そのようにすると、戦乱はますますながびくことになるだろう。

それをみてフランスは、ここぞとばかり、日本に軍隊をドンドン上陸させるだろう。

そして小栗上野介をはじめ、強硬派の役人たちは、それにウマウマとあざむかれて、フランスの力をかりて、長州征伐をあくまでもつづけようとするだろう。

そんなことをしている間に、いつのまにか、日本はフランスに占頷されてしまうにちがいない。

そのときになって私一人が、いくらそれをおさえようと思っても、もはや防ぐことはできなくなっているにちがいない」

慶喜は、そこまで考えて、がくぜんとしました。

「そんなことになっては、大変ではないか。

そのまえに、長州と、はやいところ、何としてでも手をうたなければならないのだ」

そして彼は、すばやく決心しました。

「恥をひとときしのんでも、ここで平和を回復しなければならない。

負けいくさのままいくさを止めるのだから、幕府の面目はまるつぶれだが、しかしやむをえない。

それよりも、別の手段で、徳川家の名誉をまもらなければならない」

小笠原長行をかえしたあと、慶喜は、家来の原市之進をよびました。そして、

「長州にたいする総攻撃を中止する。すぐに長州と和平交渉を行うから、その準備を整えよ」

と、命令しました。

長くそばにつかえている原市之進には、慶喜の気持がよくわかりました。

しかし、そのほかの幕府の役人や旗本たち、また幕府に味方する藩の兵士たちは、原市之進からこの命令をきいて、みんなあぜんとしてしまいました。

「一体、何というザマだ。 これは、今度こそは長州の田舎ざむらいどもに、一泡ふかせてくれようと考えていたのに。

それをいまになって、中止するとは、慶喜さまは、なんたる腰ぬけだろうか」

彼らは口々に、そういって怒りました。

彼らは、慶喜のふかい考えが、どうしてもわからなかったのです。

それで、

「小倉城をとられたくらいで、もういくさを止めるとは、ききしにまさるだらしなさだ」と、ののしりました。

しかし、そういう声などかまわずに、慶喜は自分の思いどおり、てきぱきとことをはこびました。

彼は、勝海舟をよびだして、

「長州へいって、和平を整えてこい」と、命令しました。

勝海舟は幕府の役人ですが、かねてから長州征伐には反対で、そのためこれまで、政治の舞台にでることがなかったのでした。

一方で慶喜は、ひそかに考えました。

「これからの政治は、将軍や一部のものの独裁では、もうだめなのだ。

大勢の人間の意見をきいてやらなければならない。

徳川家の側から将軍を選ぶ場合も、だれを選ぶかは、大名たちの選挙によって、きめるようにしなければなるまい」

このように、彼は新しい政治のやりかたを、自分なりに、一生懸命考えていたのでした。

10 名をすてて実をとれ top

慶応二年(一八六六)十二月五日、慶喜はついに将軍になりました。

家康からかぞえて十五代めです。

ところが、その直後の十二月二十五日、孝明(こうめい)天皇が急死(消された?)されました。

孝明天皇はあくまでも幕府を信頼して、幕府と協力して日本の政治をよくしたい、と考えていました。

その孝明天皇がなくなったのです。幕府は大きな支えを失いました。

そして、慶喜はまるで苦労するためにだけ、将軍になったようなありさまとなりました。

孝明天皇のあと、明治天皇が位(くらい)につきました。まだ十六歳の少年です。

そのため、まわりの公家たちは、かってな政治を行うようになりました。

岩倉具視(いわくらともみ)が中心となり、薩摩藩や長州藩と手をくんで幕府をつぶす計略をめぐらすようになりました。

慶喜は、これらに対抗しなければなりませんでした。

そのために、あらんかぎりの知恵をしぼりました。

これまで、将軍のなかには、会議を行うとき、ただ、うすぼんやり座っているだけで、ほかの役人たちのいうままになっている人が、少なくありませんでした。

しかし、慶喜は、そんな将軍ではありませんでした。

彼は次々と相手を説得しました。

そして、公家や大名のなかに、ふたたび慶喜を支持する人をふやしてゆきました。

長州藩の木戸孝允(たかよし)や、薩摩藩の大久保利通(としみち)は、このありさまをみて、大変おどろきました。

木戸孝允は、

「徳川慶喜というのは、まるで家康がうまれ変ったような男だ。グズグズしていると、こちらがやられてしまうぞ」

とおそれました。

しかし、大久保利通は、かえってますます、憎しみをふかめ、

「慶喜がそういう男なら、相手にとって不足はない。

最後には、何としてもあの男の息の根をとめてやるぞ」

と、はりきりました。

そのころ薩摩藩では、島津久光にかわって大久保利通が、実際に政治を動かすようになっていました。

彼は、 「このままにしておくと、かえって、幕府が昔以上に強くなってしまう。

そうなったら、新しい政府をつくる望みは、なくなってしまう。

いささか乱暴だが、武力によって強引に、慶喜と幕府をつぶしてしまわなければなるまい」と、考えるようになりました。

しかし、慶喜としてはできるかぎり戦争はやりたくありません。

相手が暴力でこようとも、慶喜のほうとしては、あくまでもおだやかに、新しい政治にかえてゆきたい、と考えました。

気にいらないものを、暴方てつぶしてしまうのは、いたって簡単です。

しかし反対するものを、おだやかに説得して、自分の味方にすることは、なかなかむずかしく、ここに慶喜の苦労がありました。 慶喜が一生懸命やっている間に、家来の原市之進が殺されました。

犯人は、旗本の武人てした。その武士は、小栗上野介の考えに賛成し、

「フランスだろうとどこだろうと、さっさと力をかりて、なまいきをいう薩摩や長州を、一日もはやく、つぶしてしまえばよい。

慶喜さまが、それをしないでグズグズしているから、ますます相手になめられるのだ。 そばに原市之進がいて、よけいなことを、あれこれいうからにちがいない」と、思いこみ、市之進が京都の町をあるいているのをまちぶせて、斬り殺してしまったのでした。

こうして、慶喜のそばに仕えている人々は、まるで慶喜の身がわりのように、次々と殺されてゆきました。

|

落目の幕府には、慶喜側近の原一之進が

京都で旗本に斬り殺される事件も発生した。

|

おりしも、慶応三年(一八六七)パリで、万国博覧会がひらかれることになりました。

ロッシュは、日本からも、ぜひ代表をだすようにと、幕府にすすめました。

「ちょうどよい機会です。日本のめずらしい産物を出品し、日本がすばらしい国であること、そのすばらしい日本を治めているのは徳川幕府であることを、世界じゅうの人々に教えておやりなさい。

そうすれば世界の人々は、徳川幕府をすすんで応援するようになるでしょう。

そうなれば、薩摩や長州がいくらあばれても、徳川政府を、どうすることもできなくなりますよ」

幕府では、ロッシュのすすめにしたがうことにしました。こうして、万国博への参加がきまりました。

準備万端整えて、慶喜の弟の徳川昭武(あきたけ)を代表にした一行が、パリへむかいました。

ところが、フランスにきてみると、いつのまにか薩摩藩がさきまわりして、かってに薩摩琉球王国政府と名のり、幕府とはべつに、むだんで万国博に参加しようとしていることがわかりました。

幕府の代表たちは、びっくりしてしまいました。幕府側では、さっそくフランス政府に抗議し、

「日本国の正式な代表は、わが徳川政府をおいて、ほかにありません。

薩摩のごときは、かたすみの一領国にすぎないのです。

その薩摩が、日本の代表のような顔で、万国博に参加するなど、とんでもないことです」

と、申入れました。

ところがフランス政府の中に薩摩の味方をする者が幾人もいて、幕府のほうの言い分をなかなか取上げようとしません。

ゴタゴタしているうちに、博覧会の期日がせまってきてしまいました。

こうして、日本政府の代表が二つ、別々にあるという、おかしなことになってしまいました。

そればかりでなく、いざ会場をわりあてられてみると、薩摩のほうが広くていい場所を占領し、幕府のほうは隅っこにおしこめられていました。

薩摩藩の代表たちは、フランス側の役員たちに、彼らの喜びそうなものを贈って、すっかり気にいられていたのです。

博覧会が始って見物にきた人々は、けげんな顔でうわさしあいました。

「なんだ、これまで日本という国は、徳川政府が国を治めているときいたが、実際には、別々の政府があるのか。

どうやら、徳川政府より薩摩政府のほうが、大きくて強そうではないか。

会場もひろいし、出品されているものもずっと立派だ」

こうして幕府の威信を建て直そうとして参加した万国博でしたが、いたずらに薩摩藩の名声を高めただけにおわりました。

この知らせをきいて、慶喜はためいきをつき、かたわらにいた老中の板倉勝静(かつきよ)に、

「薩摩という国はおそろしい国だ。

その薩摩を動かしているのは、いまや島津久光ではなく、西郷隆盛や大久保利通であるときいている。

彼らはどえらい知恵者らしいが、一体、わがほうには、それに匹敵するような人物が幾人おるか?」

と、たずねました。

勝静は苦しそうな顔で、

「残念ながら彼らと同じくらいの知恵者は、旗本のなかには一人も見当たらない、といったほうが正しいかもしれません」

と、こたえました。

慶喜はがっかりして、

「だから、何をやってもうまくゆかぬわけだ。

せめて、西郷や大久保くらいの知恵者が、一人でもいれば、何から何まで、薩摩にしてやられずにすむものを……」

と、つぶやきました。

慶喜は、自分の立場の容易なものでないことを、あらためて思いおこさずにはいられませんでした。

しかもそのころには、人々の間に、幕府の長い政治にあきる人がふえてきました。

なんでもよいから、徳川幕府にかわる、新しい政府がほしい、という世論が高まってきて、幕府にたいする風あたりが、だんだんと強くなってきたのでした。

原市之進が殺されてしまってから、慶喜のために、情報を集めてくる家来がいませんでした。

そのため、相手の動きがよくつかめず、真っ暗やみのなかを、手さぐりで、もがいているようなありさまてした。

こうして、慶喜の必死の努力にもかかわらず、しだいに幕府はおいつめられてゆきました。

これをみて慶喜のほかにも、ひそかに心をいためている人がいました。

それは、山内容堂です。

彼は、島津久光などとちかって、いつまでも徳川幕府にたいして、忠義の気持を失わないでいました。容堂は、

「このままほうっておくと、幕府はだんだんと首をしめられて、最後には将軍がひどいめにあわされる。

何とかそのまえに、うまくきりぬける方法をみつけなければならない。

徳川家をぶじに残したまま、しかも新しい世の中をつくりだすような、うまいやりかたはないだろうか」

と、思いました。

しかし、なかなかよい工夫がうかんできません。

容堂の家来に、後藤象二郎(しょうじろう)という、大変な知恵者がいました。

容堂がこまっているのをみて、象二郎は、

「ひとつだけ、よい方法がございます。

朝廷からとやかくいってくるまえに、将軍のほうから、すすんで政治を朝廷へお返しになることてす。

日本の政治は、もともと朝廷が行っておいででした。

中途から、それを幕府がやるように変ったのです。

薩摩や長州は、そのことを理由にして、

“徳川幕府が天下を動かすのは、朝廷にたいする不忠である。日本の国体にそむくことだ”

と、なんくせをつけてきます。

先手をうって、こちらから朝廷に政治をお返ししてしまえば、彼らは、ふりあげたこぶしのやりばに困るでしょう。

それに政治を返されて、一番迷惑するのは、じつは朝廷てはないでしょうか。

なにしも、朝廷のお公家さんときたひには、政治をやった経験などまったくありません。

きっとまごついて、最後には、またこちらに助けを求めてくるにきまっています。

そうしたら、ふたたび徳川家を、新しい政府のかしらにすえて、政治が行われることになるわけです」 |

と、いいました。 じつはこの案は、象二郎一人の案ではなく、坂本竜馬と一緒に考えたものでした。 |

土佐の殿様容堂に、

幕府を助ける妙案を話す後藤象二郎

|

容堂は、はたとひざをうち、「なるほど、それは妙案じゃ」と、さけびました。

容堂は、さっそくかごにのって、慶喜のいる二条城へでかけました。

容堂からこの話をきいた慶喜は、これがよい案であることを、すぐに気づきました。

「徳川家を残したまま、新しい世の中をつくりだす。

そのためには、まさにこれ以外の方法はない。

これこそ、自分が長い間さがし求めていたものではないか」 |

しかし、心配なことがありました。

まず幕府の役人たちが、これにたいし何というでしょうか。

幕府の政治こそ、ただひとつの正しい政治だと信じている役人のなかには、これをきいたら、

「またしても慶喜さまは、みずからの手で、幕府と将軍をなくそうとなさる。

やはり慶喜さまは反逆者であった」

と、いきりたち、今度こそ慶喜その人を殺そうとする者も、でてくるにちがいありません。

また幕府を支持している大名のなかに、同じようなことがおこるでしょう。

慶喜はまず、彼らを説きふせなければならない、と決心しました。そこで老中の板倉勝静をよび、

「京都にいる幕府のおもだった者を、すぐに二条城に集めてくれ」

と、命じました。

二条城の大広問に、役人たちがぞくぞく集ってきました。慶喜は、彼らをまえに、自分の考えを説明しました。

「この案にしたがえば、いったん幕府はほろぶことになる。しかし、心配するな。

“名をすてて実をとる”ということわざもある。

徳川家は新しい政府のなかで、かえってこれまでよりも強くなるのだ」

つぎに慶喜は、京都に集っていた各藩の大名たちをよびよせました。

大名たちのなかでも、反対する者はありませんでした。

こうして、幕府側の意見を、ひとつにまとめることに成功した慶喜は、さっそく朝廷にたいし、

「徳川家が、政治をほしいままにしているのは、確かに間違いでございました。

いまこそ、日本の国を正しい姿にかえすために、政治をお返しいたします」

と、申入れました。

このようにして、政治が朝廷に返されることになりました。

このできごとを“大政奉還”とよんでいます。

それは、慶応三年(一八六七)十月十四日のことでした。

11 時すでに遅く top

徳川幕府による政治は、こうしで変ったのです。

朝廷のお公家さんたちは、慶喜が余りにもアッサリと政治を投げ出してしまったので、どうしてよいかわからなくなってしまいました。

あげくのはてに、

「やはりこれまでどおり、幕府にもう一度政治を続けてもらったほうが、よいのではございませんか」

などといいだす者もでてきて、慶喜、容堂、象二郎などの思ったとおりにことが運びそうでした。

しかし実は、せっかくのこの計画も、もう手遅れになっていたのでした。

象二郎や容堂が慶喜を動かして、大政奉還を行おうとしている情報は、すでに薩摩藩の方に、つつぬけになっていました。

薩摩の人々も新しい政府をつくり、日本の国を外国に負けないようにしてゆこうという点で、慶喜と考えていることは同じてした。

しかし、彼らは、

「新しい政府に、絶対に徳川家の者を入れてはならない。

もしこれを入れたら、またいつのまにか、政治は昔の古いやりかたに、逆戻りしてしまうにちがいない」

と、そのように信じていました。

容堂や慶喜の動きを、事前に探知した薩摩藩の側では、朝廷の仲間の公家たちにたいし、

「とにかく、徳川幕府を徹底的にやっつけてしまうことが先決です。

そのために、“幕府をたおすのは天皇さまのお気持である”ということを勅語(ちょくご)にして、発表していただきたい」

と、強く主張しました。

彼らとグルになっている岩倉具視や中山忠能(ただよし)は、それにしたがって“徳川を打倒せよ”という勅語をだすことにしました。

もちろん、あどけない少年にすぎない明治天皇は、ぜんぜん知らないことでした。

慶喜が大政奉還をもうしでたその日に、じつはひそかに“幕府をたおせ”という勅語が、薩摩、長州の両藩へ届けられていたのでした。

薩摩の大久保利通、西郷隆盛、長州の本戸孝允らは、この密勅を手にして、奮い起ったのでした。

そんなこととはつゆ知らず、慶喜は大政奉還を行ったのです。

朝廷では新しい政府をつくることにしました。

いまの総理大臣にあたる役目に、有栖川宮熾仁(ありすがわみやたるひと)親王をおき、大臣、長官にあたる役目に仁和寺宮(にんなじのみや)、山科宮(やましろのみや)などの皇族、中山忠能(ただよし)、大原重徳(しげのり)、岩倉具視(ともみ)などの公家、松平慶永(よしなが)、浅野長勲(ちょうくん)、山内容堂、島津忠義(ただよし)などの大名と、 さらに各藩からえらんだ藩士たちをくわえました。

しかし、新しい政府のどこにも徳川慶喜を入れようとはしませんでした。

こうして大政奉還したうえで、新しい政府をつくり、その新しい政府に徳川慶喜みずからのりこみ、徳川家の勢力を、これまでどおりのこそうとした容堂らの計画は、まんまとはずされてしまいました。

このありさまをみて、山内容堂はかんかんにおこりました。

しかし、岩倉具視らは、強引に、

「もしも本当に、徳川慶喜が、反省しているともうすなら、徳川家のもっている領地も武器も、すべてことごとく朝廷にさしださなければだめである。それをしないかぎり、信用できない」

と、いいはりました。

容堂の主張は、ついにとおらず、この会議では、

「徳川慶喜が、政治をかえしただけでは、まだ不充分である。

慶喜のもっている領地も、兵員も、ことごとく朝廷にさしだすように」

という命令を、二条城の慶喜へつたえることにきまりました。

尾張の徳川慶勝と、越前の松平慶永が、その使者になりました。

二人にとっては、まことに嫌な役目ですが、朝廷の命令とあらば、したがわないわけにはゆきません。

慶勝と慶永から新政府の決定をきいた慶喜は、

「何ということだ。私は、徳川家十五代つづいた政治を、すすんで朝廷に返しへたではないか。

私は命をすてる覚悟で、これだけのことをやったのだ。

それなのに、徳川家のもっている領地も兵員も、ことごとく寄こせなどというのは、つまり徳川家を無一文の浪人にして、ほうりだすということではないか。

これがあれほどまでに苦労してきた、私にたいする新政府のしうちか」 |

と、さすがに、がくぜんとし、またムラムラとはげしい怒りにかられました。

この知らせをきいていかっだのは、慶喜だけではありません。

会津藩主の松平容保、桑名藩主の松平定敬ら、慶喜に忠誠をちかってきた藩主たちを始め、二条城につめていた幕府側の人々は、ことごとく慶喜以上に怒りました。

二条城のなかは、にわかに殺気だち、みんな、てんでによろいかぶとに身をかため、出陣のしたくを始めました。

しかし慶喜は、激しく怒りながらもただちに武力をもって、新政府と対抗するという気持には、どうしてもなれませんでした。

「まえにわが方の軍隊は、長州一国を相手にして、さんざん手こずったではないか。

こんどの相手は、日本最強といわれる薩摩軍なのだ。

それを相手にたたかって、もしも負けるようなことになったら、それこそ徳川家の滅亡は明らかではないか。 そんな騒ぎになったら、外国の軍隊がそのすきに乗じて出動し、日本はどんなことになるかわからない」 |

いきりたつ武士たちをみながら、慶喜は、

「本当は、一番腹がたっているのは、この私だ。

あとはどうなろうと、とにかく、いま全軍をあげて、無礼きわまる薩摩の田舎ざむらいどもを、叩き斬ってやりたい!

そうしたら、どんかに胸がスッとすることか。 しかし、日本の将来を思えは、そんなことは、絶対にならないのだ」 |

と悩みました。 モンモンと苦しんだすえ、慶喜は、

「あくまでも、おだやかにことを運ぼう。

何度でも朝廷と交渉して、徳川家の立場が少しでもよくなるように、外交戦術でゆこう」

と、そう決心しました。

「私がこのままここにとどまったら、どうしてもいくさに巻込まれてしまう。

ことを平和に解決するには、私自身がいったん京都から退いて、みんなが冷静になるのを待たなければならぬ」 |

そう考えた慶喜は、大阪城へゆくことにしました。

慶喜は、幾人かの家来だけをつれ、二条城をさりました。

「考えてみれは将軍の代理として、京都にきてから、もう五年になる。

五年のあいだ、自分は何とかして新しい世の中をつくり、同時に先祖伝来受継いできた徳川の家をまもろうと、あらんかぎりの努力をした。 しかし、そのあげくのはてが、都落ちをしなければならなくなったのだ」 |

そう思うと、さすがに万感胸にせまるものがありました。、

|

戦争をさけるために京都の二条城を出て大阪城に向かう慶喜

|

12 追われ追われて top

十二月十三日の夕暮れど大慶喜らの一行は、やっと大阪城につきました。

きゅうに将軍が現れたので、城では大あわてです。

ありあわせの材料をかき集めて、やっと一人ぶんだけ、晩御飯をつくることができました。

慶喜のそばには、松平容保が、ズッとつきしたがっていました。

慶喜は、容保とその晩御飯を、半分ずつたべました。

「天下の将軍たる私が、とうとう一人まえの食事さへできなくなってしまったのか」 慶喜はなんだか、おかしくなってきました。

慶喜はおとなしく大阪へたちさったことをきいて、京都で幕府をつぶしてやろうと、はりきっていた岩倉具視・薩摩藩・長州藩の人々は、かえって拍子ぬけしてしまいました。

彼らの予想では、領地も武力も、ことごとくなげだせと命令された慶喜が、そんなことは絶対にできないとひらきなおり、自分の方から、戦争をしかけてくるにちがいないと考えていたのでした。

ところが、慶喜は抵抗もしないで、自分から身をひいてしまったのです。

抵抗したことで、おとなしくしている者を、こちらから強引に攻め滅ぼしたとあっては、それをみた外国人や日本の民衆が、一体どう思うでしょうか。

「何と乱暴なことを………あんなムチャクチャな新政府には、協力できない」

と、考えることでしょう。 利口な慶喜はそのことをちゃんとみこして、わざといくさをやめて退却してしまったのです。

慶喜には、岩倉具視、西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允など、新政府のそうそうたるメンバーが、振り上げたこぶしのやりばにこまって、額(ひたい)を集めて相談している姿が、目にうかぶようでした。 |

きゅうに大阪城に着いたので、容保と

一緒に、ありあわせの夕食をとる慶喜

|

こうして、その年もくれ、慶応四年の正月をむかえました。

しかし、そこへ江戸からあわただしく、別の知らせがとどいたのでした。

その頃、江戸の町に庄内藩の武士が駐屯していました。

彼らは、薩摩藩の態度を怒り、ついに決起して薩摩屋敷にせめこみ、火をつけて焼いてしまったというのです。

この知らせは正月そうそう大阪城にとどいたのです。

これをきいて、大阪城の武士たちが、いっせいに歓声をあげ、

「江戸におくれるな。我々も京都へいって、けしからぬ薩摩・長州のやっぱらを、ひともみにおしつぶしてやろう」

といいだしました。

彼らには、慶喜が深く考えて、外国に占領されないため、日本人同士の争いをやめようと努力している、その気持がわかりませんでした。これまで、

「どうして上さまは、こんなひどいしうちをされてまで、オメオメと引き下がっておいでになるのか」

と、いつも歯ぎしりばかりしていたのです。

江戸の薩摩屋敷焼きうちのニュースは、彼らの興奮にいっぺんに火をそそいでしまいました。

こうなると、もはや慶喜の手にもおえませんでした。

武士たちは、将軍の命令などあろうがなかろうが、てんでかってによろい、刀、弓矢、鉄砲などをもちだし、武装して馬をひきだし、大軍を組んで続々と大阪城からくりだしてゆきました。

慶喜は、ぼうぜんとして、このありさまを眺めていました。

「何ということだ。私の気持をわかってくれる者は、わが方にさえ、一人もおらんのか。

自分がこれほどまでに苦労して、我慢に我慢を重ねて日本の内乱を防ごうとしたのに、その努力がついに水の泡になってしまったのか」

さすがの慶喜も、泣きたいような気持でした。

「武力をもって、薩摩や長州の奴らに、徹底的に思い知らせてやりたい。

何をかくそう、これこそが私の本心なのだ。

その気持をおさえにおさえて、平和にことを運ぼうと努力してきたのに、それが悉(ことごと)くむだになってしまった。

これで、徳川家も終りだ。いや、徳川家だけでなく、日本も終りになってしまう。

おそらくわが軍は、薩長の武力のまえに、最後は、やぶれさるにちがいない。

そして私自身も一族も、また幕府の主だった者たちも、ことごとく首をきられ、日本中が焼け野原になる。

罪のない民衆は、苦しみにあえぐ。

そして、その混乱に乗じて、外国の軍隊が出動してくる。

日本人は、その奴隷にされてしまう。

かったつもりの薩摩や長州も、結局は同じことだ。

その時になって気がついてくやんでも、もうおそいのだぞ。バカ、バカ、バカ!」 |

慶喜は身もだえし、苦悩の声をたてました。そばにいる松平容保にも、どうしてよいのかわかりません。

ただ容保(かたもり)は、

「もしこの大阪城まで、薩摩や長州の軍勢が攻め寄せてきたときは、自分が身をもって、この気の毒な将軍を、かならずおまもりしよう。 私の命のあるかぎりは、慶喜さまに指一本ふれさせるものか」

と、うまれつき青白い顔を、真赤に紅潮させて、決意していました。

大阪城をでていった幕府軍と、これを迎え討とうという薩摩軍は、京都の入口にあたる鳥羽街道と伏見街道で、ついに衝突しました。

それは、慶応四年正月三日のことでした。

幕府方の意気ごみはすさまじく、相手の陣地に肉弾となって突入し、はじめは官軍の兵士たちを、タジタジとさせました。

その知らせが、京都にとどいて、朝廷の公家たちがあわてふためき、

「えらいことじゃ。いまに幕府軍が、ここへ攻め寄せてきて、御所を占領してしまうにちがいないぞ。

はやく、いまのうちに、天皇さまをおつれして、どこかへ逃げなければならない」

と、泣き声をたててオロオロしました。

確かに数のうえでも、幕府がたは優勢でした。

しかし武器と戦法にかけては、島津斉彬いらい、西洋式の新しい方法をドンドン取入れていた薩摩軍が、幕府軍をしのいでいたのです。

あくれば正月四日、西郷隆盛みずから官軍のしるしである“錦の御旗”をかかげて、前線に姿を現しました。

そしてはげしい戦いを幾度かくりかえしたすえ、とうとう慶喜が思っていたとおり、薩摩軍の新兵器のまえに、幕府軍は総崩れになってしまいました。

大阪城で、慶喜はその知らせをききました。

彼は青い顔で、ジッとくちびるをかみしめながら、しかし様々な情勢を考えて、一体これからどのようにすべきか、グルグル頭をはたらかせていたのです。

「大阪城には、まだかなりの軍隊が残っている。

彼らは薩長勢を迎え討ち、あくまでも、一戦まじえようとするだろう。しかし……」

彼は、とっさに判断しました。

「一番の問題は、江戸にある!」

江戸には、幕府の大軍が、まだ、まったく無傷のままで残っているのです。

そして、小栗上野介を始め“薩長を討て”と主張する人々が、それを指揮しているのでした。

しかも彼らはまだ、実際に戦ったことがなく、薩摩・長州の軍隊の強さを、本当に知っていません。

「われらに、三河いらいの旗本だましいあり!」

と、イノシシ武者のごとく、奮い起っているにちがいありません。

鳥羽・伏見で幕府軍が負けたという知らせが届くやいなや、彼らはその復讐戦とばかり、たちどころに行動を開始し、東海道を西へむかって、進撃してくるでしょう。

「そうなったら最後だ。いよいよ日本は、まっぷたつにわれてしまう。

そして小栗上野介は、きっとフランス公使ロッシュに、応援をたのむだろう。

ロッシュは、えたりやおうとばかり、これにおうじる。

そして、外国軍隊の日本占領がおこることは、目にみえている」 |

慶喜はがくぜんとしました。

「何としても、これだけは防ぎ止めなければならない」

そして彼は、

「すぐに江戸にかえろう。一刻も猶予はならぬ」と、あわただしく決心したのでした。

そのあいだに、鳥羽・伏見てやぶれた幕府方の武士が、続々と大阪城へのがれ、戻ってきました。

彼らは全身傷だらけで、血と汗と泥てグシャグシャになりながら、城に残っていた者たちに薩長のひどさをうったえました。 城をまもっていた連中は、それをきいて、いよいよいきりたち、

「よし、心配するな。わが方には、将軍がおわす。

いまにむこうが攻めてきたら、その時こそ、かならず仇をとってやるぞ」

と、いさみたっていました。

それをみて慶喜は、

「私が平和にことを運ぶために、いまから江戸へ帰るといっても、彼らはけっしてそれに従うまい。

あくまでもここにとどまって、全軍の指揮をとれ、と私に要求するにちがいない。 おそらく私を監禁してまで、そのことを強要し続けるだろう」 |

と、思いました。そして慶喜は、

「しかたがない。彼らを見捨てて、私一人で江戸へゆく。それ以外、日本を救う道はないのだ」

と、悲痛な断をくだしました。

慶喜は、松平容保(かたもり)と松平定敬(さだあき)の二人に、突然、

「私は、これから江戸へ帰る。あなたたち二人もついてきてくれ」と、いいました。

二人は、びっくりしてしまいました。

二人は官軍の大阪城攻撃を予測して、その時こそ慶喜をまもり、相手に一泡ふかせてくれようと部下をはげまし、準備万端、整えていたのです。 しかし、その時の慶喜の、

| 「黙って、私のいうことにしたがってくれ。それ以外に方法がない。 そのかわり、江戸へいったら、私にはかならず妙案がある」 |

という言葉は、二人に反対をゆるさないほど、断固たるものでした。

結局、容保と定敬の二人も、自分の家来たちをすてて、慶喜について江戸へゆくことになってしまいました。

一月六日の真夜中、慶喜、容保、定敬、そのほか数名の主だった役人たちが、めだたないように普段着のままで大阪城の裏門から、外へでることになりました。

彼らをみて、裏門の番兵は、

「だれか?」と、声をあらげました。

「歩哨(ほしょう=見回り兵)の交替でござる」

慶喜は、とっさにそうこたえました。

番兵はまさか相手が、将軍その人であるとは、夢にも思いません。

「よろしい、通れ」と、門をあけてくれました。

裏門からでた一行は、大阪港にゆきました。沖にアメリカの軍艦が一隻、泊まっていました。

|

コッソリと大阪城を抜け出し、江戸に帰る慶喜一行

|

慶喜は、役人の一人をその軍艦につかわしてわけをはなし、自分たちをすぐに江戸まで連れていってもらえないか、と頼みました。

アメリカ人の艦長は、人のよい男だったらしく、ふたつ返事で、承知してくれました。

彼は、自分の部屋をワザワザあけて、そこに慶喜をまねきいれました。

さすがに、アメリカの軍艦はスピードがはやく、その頃としてはめずらしく、五日めの十一日の夜には、もう江戸湾についていました。

十二日の夜明けがた、一行は船から上陸し、江戸城へ入りました。

考えてみると、慶喜は将軍になってからまだ一度も、将軍の本拠の江戸城で、暮らしたことがありませんでした。

ズッと京都にいて、将軍になってからも、そのままだったからてす。

もはや将軍でなくなってしまったいまになって、やっと将軍らしく、江戸城に戻ってきたことになります。

「落目になると、世の中のことは、何もかもへんてこになるものだ」

と、慶喜は苦笑しました。

一月十三日から二十一日弌ての一週間余り、江戸城では、最後の大会議が連日にわたって開かれました。

小栗上野介は、あくまでも官軍と戦うと強くいいはりました。

彼は、すでに官軍と戦うものときめて、それにそなえて作戦を充分ねっていました。

会議の席でその計画を、彼はジュンジュンと自信をこめて、一同に説ききかせました。

「わが方の海軍は、薩長の海軍より、はるかにすぐれております。

この海軍を出動させて、駿河湾に待機させましょう。

敵軍は、東海道をせめくだってくるにちがいありません。

彼らの大軍を、わざと通過させたあと、海上からの砲撃によって、東海道を破壊してしまいましょう。

そうすれは、敵の補給線を、完全にたちきることができます。

一方、わが方の陸軍は、箱根の山に陣をひき、そこで相手を迎え討ち、正面から攻撃させましょう。

箱根の山はまもるにやすく、攻めるにむずかしい地形をなしています。

そして敵軍を正面から攻撃する。こうすれは、相手はふくろのネズミもお左じことです。

前後から、徹底的にいためつけたうえ、彼らを全滅させることは不可能でありません。

いま日本中には、味方につくか敵につくか、まだ態度をきめかねて、グズグズしている藩がいくつもあります。

わが軍が、箱根で大勝利なおさめたことがわかれば、それらの藩は、続々とこちらにつくにちがいありません。

そのうえでつぎはアベコベに、こちらから京都へ攻めてゆき、朝廷や薩長の野心家どもをひっとらえてごらんにいれます」

小栗上野介のこの意見に、多くの出席者たちも、

「賛成じゃ、賛成じゃ」と、いいました。さらに、上野介は、

「もちろん戦争をするためにはたくさんのか金がいります。

しかし、ご心配くださいますな。そのお金については、この小栗上野介が、ちゃんと見込みをたてております」

と、胸をはってそうもいいました。

しかし慶喜は、何もいいませんでした。

慶喜には、小栗上野介の作戦が戦争のやりかたとして、まことに立派であることが、わかっていました。

確かにそのとおりにすれは、薩長軍に大打撃をあたえることがきます。

上野介の説明をききながら、慶喜は何度も、

「よし、それにきめた。ただちに実行せよ。

そして憎い公家ども、薩摩・長州の田舎ざむらいどもを、こっぱみじんにぶちのめしてみせてくれ。

島津、毛利、岩倉、西郷、大久保、木戸などといった連中を、悉(ことごと)くひっとらえて、私の目の前でズタズタに、やつざきにしてみせてくれ」

と、叫びたかったことでしょうか。

だが慶喜はそのたびに、のどまででかかった言葉を、懸命に押し堪(こら)えていました。

利口な彼は、別のことを考えていたからです。

「この作戦を実行するには、一つだけどうしてもやってはいけない事をやらなければならない。それは……」

慶喜はおもわず息をのみ、それから声にならない声で、ソッとつぶやいたのです。

「フランス公使の援助を受けなければできない事だ」

13 江戸総攻撃の日 top

江戸の町では、官軍が攻めてくるといううわさが広まっていました。

人々は興奮し、ざわめきました。

「幕府は何をしているのだ。何故こちらから攻めてゆかないのか。

将軍さまのもとには、旗本の精鋭がそろっているではないか。

それが出撃すれは、イモざむらいなど、ひとたまりもないはずだ。

何でもいいから、はやく江戸へくるまえに、敵軍を全滅させてくれ。

そして我々に、まえのような平和な暮らしをさせてくれ」

そういう声が、次々と慶喜の耳にも伝わってきました。

しかし江戸城の会議は、幾日も幾日もつづき、なかなか終りそうにありません。

それは慶喜がいっこうに発言しないからでした。

普段はよくしゃべることで知られていた彼が、この時ばかりはまるで“おし”のように、黙りこくったままでいました。

小栗上野介はじめ、出席者たちは、

「もはや、我々の意見は一致しております。この計画どおり、いくさを始めたいと思います。

どうかそれを許すと、一言おっしやってください」

と、つぎつぎ慶喜に頼みました。

しかし慶喜は“ウン”といいません。

小栗上野介は、たまりかねて自分の席をはなれて慶喜のそばににじりより、おもわず身をそらそうとした慶喜の袴(はかま)のすそを、しっかりとつかんで、

「上さま、何であなたさまは、彼らこそ逆族というべき薩摩や長州の奴らから、アベコベに逆族の汚名を着せられて、それでもなお黙っておいでになるのでございますか。

悪いのはむこうであって、けっしてわが方ではありません。

天は正義に味方いたします。正義のいくさを、いま始めることを、すぐにご決断ください」

と、ふりしぼるような声で、叫びました。

しかし、それでも慶喜は、ものをいいません。

彼は自分がものをいうことを、怖れていたのです。

慶喜の腹のなかは、自分をかくもひどいめにあわせる薩摩や長州への怒りで、煮えくりかえるようでした。

また徳川家の先祖にたいし、またその家に身をすてて仕えてくれた武士たちにたいして、自分の代で将軍をなくしてしまうのは、何といっても申し訳ない、という気持でいっぱいでした。

それらの気持が、小栗上野介らの言葉とともに、慶喜の心を激しくゆさぶりました。

もし、いま自分が口をひらき、声をだしたが最後、

「よし、戦おう。小栗上野介の作戦にしたがって、敵を全滅させよう。

そのため、日本全土が焼け野原になってしかまうことはない。

私のこの怨みさえはらせるのならは、あとはどうなろうと、知ったことではない」

と、叫びだしてしまいそうでした。

それをおさえるには、沈黙している以外にありませんでした。

「日本の内乱だけは、何としても、防がなければならない。

たとえ将軍家がつぶれても、私の命が犠牲になっても……」

慶喜は、口のなかでそうつぶやきながら、ぐらつく心を懸命に支えようとしていました。

一方、京都では、岩倉具視、西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允などが、

「さきに手をだしたのは、幕府軍だ。これというのも、慶喜がひそかに命令をくだしたからだ。

キャッが逆族であることが、これによって明らかになったぞ」

と意見をまとめ、慶喜を討つべく江戸をめざして、大軍をくりだすことになりました。

彼らは有栖川宮(ありすがわ)を総大将に、西郷隆盛の指揮下のもと、長州の品川弥二郎のつくった軍歌を、

みやさんみやさん お馬のまえに

ひらひらするのは なんじゃいな

あれは朝敵 征伐せよとの

錦の御旗じゃ 知らないか

トコトンヤレ トンヤレナ

一天万乗の 帝に手むかいするやつを

トコトンヤレ トンヤレナ

ねらいはずさず ドンドンうちだす薩長士(さっちょうし)

トコトンヤレ トンヤレナ |

と、景気よくうたいながら東海道を東に向けてすすんでゆきました。

その官軍のいさましい進軍ぶりをみて、いままで態度をきめかねていた各藩も、続々とそちら側につくようになりました。

また街道筋の民衆も、これで今までよりも良い新しい世の中がひらけるのだ、という気持になってしまいました。

薩長はじめ官軍の士気は、高まる一方でした。

慶喜は、どうしていたでしょうか。

一月二十三日、ついに彼は、必死の勇気をふりしぼり、小栗上野介をその地位から退けました。

そしてそのかわりに、勝海舟を幕府の責任者にすえました。海舟は前々から、

「たとえ、幕府を自分たちの手でつぶしても、平和にことをはこんで、内乱をおこしてはならない。

外国軍隊の日本占領を、どんなことがあっても、防がなければならない」 |

と、考えている人でした。

こうして慶喜は戦うことをやめ、平和にことを運ぶべく態勢をたてなおしたのです。

海舟は慶喜の期待にこたえて、責任者になるとすぐフランス公使にたいし、

「今後いっさいの援助をお断わりする」と、申入れました。

そして彼は、官軍にたいする平和な話合いを、すぐに始めることにしました。

慶喜は、

「自分は、あくまでも朝廷にたいする不忠の気持はもっていません。

鳥羽・伏見の戦いは、私の本心ではありません。

しかし私の不注意から、家来たちがかってにおこしたことについては、深く責任を感じております。

そのことを、朝廷にたいしておわびいたします。

おわびのしるしを、態度でもって示したいと思います」 |

といって上野の山にある大慈院というお寺の一室にこもりきり、そこで謹慎(きんしん)の暮らしに入りました。

井伊直弼の“安政の大獄”のときと、同じ毎日でした。

髪の毛もからず、ひげもそらずに、一日中うす暗い部屋の座敷に、ジッと座っているのです。

慶喜は、まえのことを思い出しました。

「あの時には、私は新しいことを考えすぎるといって、謹慎をさせられた。

こんどは、古いやりかたをまもろうとする元凶だといって、またまた謹慎しなければならない」

彼は、自分の不運をつくづくとうらめしく思いました。

|

慶喜は上野の大慈院というお寺で謹慎の

暮らしを始めた。これはかって、

安政の大獄の時にも経験した。

|

いつしか、季節は春になっていました。東海道の道すじも、桜の花が満開でした。

その桜の花をながめながら、官軍は、いさましく、刻々と江戸へむかってちかづいてきます。

道端の民衆は、ますますいい気持になってしまい、口々に、

「えじゃないか、えじゃないか」

と叫びながら、踊り狂いました。

えじゃないか えじゃないか

天子さまは えじゃないか 天子さまの み世がくる

諸式がやすうなって えじゃないか

えじゃないか えじゃないか

官軍さんは えじゃないか

鉄砲かついで だんぶくろはいて えじゃないか…… |

諸式(しょしき)というのは、ものの値段のことです。

たびたびの大騒ぎで、物の値段があがって、世間の人々は、困りきっていたのでした。また、

菊はさくさく あおいはかれる 萩にくつわの花がさく

という歌も、さかんにうたわれました。

菊というのは、天皇家の紋です。あおいは徳川家の紋です。萩というのは、長州藩のお城のある町の名前です。

そして、くつわというのは、薩摩藩の旗印で、普通“くつわ十字”とよばれている模様のことてした。

朝廷の勢いが盛んになり、薩摩と長州が勢いを増す。

それとはアベコベに、徳川幕府は枯れはててしまう、という世の中の動きを、歌にうたったものでした。

一方、江戸の山にも春がおとずれ、桜の花がさきました。

上野の山は、昔から桜の名所として知られていました。

普段の年ならは、江戸の人々のお花見でにぎわうころでした。

しかし、いまは江戸の町中がそうぜんとなって、人々はいくさにそなえて避難を始めていました。

とても、お花見どころではありません。

しかしそれでも桜の花だけは、目前にせまった危機も知らぬげに、いつもの年と同じように、きれいに花をさかせていました。

大慈院の庭さきの桜も、例外ではありませんでした。

その花の美しさをみるにつけても、慶喜には、自分のいまの身のみじめさが、ヒシヒシと思いやられました。

はなもまた あわれと思え おおかたの 春を春とも 知らぬわが身を

このごろは あわれいかにと 問う人も 問わるる人も 涙なりけり

慶喜はそんな歌をつくって、自分の気持をなぐさめていました。

しかし、そういう慶喜の気持も知らぬげに、薩摩・長州を主力とする官軍部隊は、東海道を東へ東へとすすんできます。

「江戸の町を、ことごとく焼きはらってしまい、江戸っ子を皆殺しにして、徳川慶喜を死刑にしてやる!」

と、いさみたっていました。

江戸を総攻撃する日は、明治元年(一八六八)三月十五日ときまっていました。

一方、慶喜の命令をうけた勝海舟は、

「慶喜さまは、政治を朝廷にお返しして、ひたすら謹慎しておられるのだ。

それをあくまでも攻め滅ぼそうとは、何というムチャな話か」

と、怒る心をおさえながら、何とか平和にことを治めたい、と努力していました。

しかし、一方では、

「しかし、官軍がどうしても江戸を攻めるというのであれは、その時はしかたがない。

総力をあげて、これと戦うまでだ。

そのため、江戸が焼け野原になってしまっても、もはや、やむをえないことだ」 |

と、ひそかに決心して、そのための準備もおこたりませんでした。

江戸の町は、大変な騒ぎになっていました。

いくさがちかいと知って、人々は、江戸の町から逃げ出そうと思いました。

お金持ちの人たちは、運送屋を借りきって、荷物をいっぱいのせた荷車を、幾台もつらねて、田舎へむかいました。

貧しい人々はそれもできず、もてるだけの荷物をふろしきにつつんで肩にかつぎ、小さい子供の手をひいて、どこかへゆこうとしました。

しかしズッと昔、先祖の時代に江戸へきて、それから二百年余りもここに住み続けていた人々には、いまさら田舎へゆくといっても、どこへいってよいのか、あてもありません。

ただ恐れおののいて、ウロウロしているばかりでした。

江戸の町中が、ごったがえしていました。武士たちのなかには、逆にはりきって、

「イモざむらいどもがやってきたら、一泡ふかせてくれるぞ」

と、りきんでいる者もありました。

しかし、慶喜や海舟からみれは、最新式の兵器を整えた官軍に、これらの武士たちがいくら歯向かっても、到底、勝てるとは考えられませんでした。

もし、このままいくさが始ったとしたら、たくさんの家が焼け大勢の人々が死に、口に表わせない悲惨なありさまになっていたことでしょう。

それをさけるために、慶喜は煮えくりかえるような怒りをジッと堪えて、大慈院の一室で、ひたすら謹慎の毎日をすごしているのです。 |

混乱する江戸。

上野では彰義隊が官軍に歯向かったが、

官軍の大砲と銃の前にあっけなく敗退した。

|

このありさまをみて、さすがに気の毒だと思う人がでてきました。

しかし、それは日本人ではありませんでした。イギリスの公使のパークスという人です。

これまでフランスは、幕府を応援していました。

それにたいしてイギリスは、薩摩藩を応援していました。

そして、薩摩藩を中心に、新しい政府をつくるのを、手伝ってきたのでした。

しかし、パークスは、いまことのありさまをみて、

「徳川慶喜はすでに政権をなげだした。そして本人は、謹慎している。

日本の新しい政府は、すでにぶじにできあがっているではないか。

それなのにあくまでも慶喜を死刑にするとか、江戸を焼きはらうとか言うのは、新政府のやりかたが、チト横暴にすぎる」と、思いました。

そこでパークスは、彼としたしい西郷隆盛にたいし、

「世界の法律にもとづけば、このたびの官軍のやりかたはゆるせない。

こんな乱暴なことをみのがすわけにはゆかないぞ。

あくまでも、徳川慶喜をころし江戸を攻撃するというのであれは、イギリスは今後フランスと協力して、徳川方をたすけるかもしれない」と、厳しく申入れました。 |

このパークスの主張は、隆盛の気持を変えさせました。

また、勝海舟は、自分の身がわりの使者として、山岡鉄太郎を隆盛のもとへやり、慶喜のための命ごいをさせました。

そのことも、隆盛の心を動かしました。

三月十三日、すでに官軍は、江戸を三方からとりまき、命令一つで、いつでも総攻撃にかかれる用意を整えていました。

西郷隆盛も江戸についていて、高輪にあった薩摩藩邸に、陣をかまえました。

その緊迫した空気のなかて勝海舟は、西郷隆盛に面会をもとめました。そして、

「江戸を無条件で官軍に引き渡します。そのかわり、総攻撃をやめていただきたい。

そして、慶喜さまの命を助けていただきたい」と、頼みました。

隆盛は、その熱心さにほだされて、

「よろしい、おはんのいわるることは、ようわかりもうした。明日、もう一度来なされ。

くわしいことは、その時ゆっくり話合いましょう」と、こたえました。

明くる日の三月十四日、二人は、改めて会見しました。そして、その席で、勝海舟は、

「徳川慶喜は隠居したうえ、水戸にいって、謹慎を続けます。

幕府方の軍艦や武器はことごとく集めて、官軍の側に引き渡します。

江戸城にたてこもっている幕府方の武士たちは、それぞれの家で、謹慎させるようにします」

といった条件をさしだし、

「どうかこれで平和に事が治まるように、とりはからっていただけませんか」

と、頼みました。

隆盛は海舟の申入れを、受入れました。西郷の腹は、きまりました。

しかし、いくら隆盛が実力者であるといっても、自分一人で、すべてきめてしまうわけにはゆきません。

京都の朝廷の意見も、きかなければならないからです。

したがって、実際にことがきまるまでには、まだ月日がかかりました。

慶喜はあいかわらず大慈院で、謹慎を続けていました。

髪の毛もひげもボーボーとのび、顔もやつれはて、目ばかりがギラギラと光っていました。

彼の心は、いくら堪えても堪えてもわいてくる怒りに、ひきさかれそうでした。

官軍との戦いをさけたかわりに、彼は自分自身との戦いを続けなければならなかったのです。

薩摩や長州のしうちを思うと、どうしても恨(うら)まずにはいられません。

そして彼の胸の中には、ムラムラと、

「いまからでもおそくはない。江戸には、まだ徳川家に忠義をちかう武士たちが、たくさんいるではないか。

東北地方の諸藩は、幕府の側にたって、官軍の横暴をいきどおっている。

私がいま命令を一つくだせは、官軍を相手に、一戦まじえることができるのだ」

と、いう思いが、わきあがってきます。

そういう気持を懸命におさえては、

「日本に内乱をおこしてはならぬ」と、自分にいいきかせ続けている毎日でした。

14 にくきは薩摩 top

季節は移って、ホトトギスが鳴くころになりました。

ホトトギスといえば慶喜には、一つの思い出がありました。

まだ七郎麿とよばれていた少年の頃、彼は父の斉昭から、ほしくてほしくてたまらなかった鉄砲を、一丁贈られました。

七郎麿は、うれしくてたまりません。

その時庭さきのモミの木の枝に、一羽のホトトギスがとんできました。

斉昭はそれをみて、

「七郎麿、あれを撃ってみよ」と、命じました。

慶喜はすぐに鉄砲をかまえて、一ぱつで、そのホトトギスを射ち落しました。

それをみて斉昭は、

「七郎麿、あっぱれである」と、ほめました。

まわりにいた家来たちも、

「いや、お見事、七郎麿さまは、英雄の素質がおありなさいます」

と、口々にほめそやしました。七郎麿は得意でした。

慶喜は、いまその時のことを思いだしました。

「あの時、まだ自分は幼かった。ほめられて、よい気持になっていた。

何というたのしい少年時代であったことか。

しかし私はそうでも、あの時私にうたれたホトトギス、あのホトトギスの身になってみたらどうであったろうか」

慶喜は、いまは自分がそのホトトギスであり、自分を攻め滅ぼそうとしている官軍が、あの時の自分であったかのような気持になってきました。

「自分が、いまこんなめにあうのも、ホトトギスのたたりかもしれない」

そんなことが、あたまにうかぶのでした。

そういうことをアレコレ思うと、何ともつらくなり、楽しげにさえずっているホトトギスの声が、まるて自分を攻めているかのように感じられてきました。

慶喜は、ホトトギスの声をききながら、歌をよみました。

きくたびに 袖はぬれけり ホトトギス ことしばかりは なかずもあらなむ

さらぬだに なみだはたえず このごろは いかにせよとか なくホトトギス

やがて、また季節はうつり、さみだれのふるころとなりました。庭さきの雨だれをみながら、慶喜は、

はれやらぬ 人の心を 空に知りて 雨もことしは ふりにふるらん

という歌をよみました。

そんなことをしているあいだに、ようやく新政府の方針がきまりました。

四月十二日に、官軍は江戸城を無血占領するというのです。

それと一緒に慶喜は命だけをたすけられ、自分の実家の水戸へいって、そこで謹慎を続けるように、という命令がだされました。

この命令にたいし幕府方には、不満を感ずる者が大勢いました。

特に会津藩はそのなかでも中心で、官軍とのあいだに猛烈ないくさをくりひろげ、あげくのはてにやぶれて、降伏することになりました。(注=会津の殿様の容保は、慶喜の気持ちがわかっていたので合戦に参加せず、後に許された)

また幕府海軍をひきいていた榎本武揚(えのもとたけあき)も、降伏をいさぎよしとせず、軍艦をひきつれて、北海道の函館にゆき、そこにたてこもって、官軍にたてつきました。 |

江戸城明け渡しに不満の幕府軍の一部は、北方でいくさをしたが、いずれも敗れ去った。その有名なのは会津鶴ヶ城と函館の五稜郭であった。 |

しかし、慶喜の誠意は、かろうじてみとめられ、江戸の町は、戦火をまぬがれることができたのてす。

明治元年(一八六八)四月十一日、朝まだうす暗いころ、慶喜は江戸城を出て水戸へむかいました。

「将軍さまが、江戸をさってしまわれる――!」

江戸の人たちには、まだまだ将軍をたよりにする気持がありました。

将軍とは、人のうえにたつ、立派なかたである、と多くの人々は信じていました。

その将軍がいたましい敗北者となって、水戸の田舎へうつされるというのです。

そのうわさは、たちまち四方八方へつたわり、江戸城のちかくには、大勢の群衆があつまりました。

城からでてきた慶喜は、黒いもめんの羽織に、白い小倉のはかまをはき、麻裏の草履(ぞうり)をはいていました。

到底、将軍とは思えない質素な身なりでした。

群衆はそのありさまをみて、声をあげてなきました。慶喜をなぐさめるために、一人の家来が、

みこころを しのぶがおかの 夏木立ち たちかえりこん 春をこそまて

と、歌をよんで、これをさしだしました。

いまにかならず、よい時節がまいりましょう。それまで、しばらくご辛抱ください、という意味です。

それにたいして慶喜は、

とにかくも 国のためとて しのぶ身は ゆくもかえるも 時をこそまて

という歌をよんで、これにこたえました。

自分が、これほどつらい思いをこめて我慢しているのも、すべては日本の国のためである。

自分が再び江戸へ戻るか、それともこのまま終りになるか、それは時の流れがきめてくれるだろう、という意味です。

こういう歌をよんで、慶喜は、武士たちが官軍にたいして、むだな抵抗をすることをやめさせようとしたのです。

こうして慶喜は、いっさいの政治からはなれて、隠居(いんきょ)する身となりました。

水戸でもあいかわらず、屋敷の一室で謹慎を続けていました。

政府では、徳川家をどうするか、相談しました。

あくまでも、徳川家をつぶしてしまえという意見もありました。

いろいろ議論されたすえに、パークスの主張や、西郷隆盛の考えにしたがって、いまさら無条件降伏をした徳川家を、つぶすのはよくない。

徳川家を残して、小さな大名として続けさせるべきだ、ということにきまりました。

そこで政府では徳川家を残し、隠居した慶喜のかわりに、親戚の田安亀之助(たやすかめのすけ)を慶喜の養子ということにして、家をつがせることにしました。

そして静岡の田舎に領地をあたえで、そこへいってすむように、と命じました。

五月二十四目、徳川家は昔からつかえてくれた少数の家来たちをつれて、静岡へ移ってゆきました。

田安亀之助は、名前を徳川家達と名のりました。

こうして明治二年になりました。

幕府側の残党のおこしたいくさは、勝海舟などが予想したとおり、すべて負けいくさにかわりました。

新しい政府による新しい政治が、ようやく軌道にのりました。

その頃になると、政府の中にも、

「徳川慶喜を、いつまでもあのままにしておくのは、気の毒ではないか。

いまさら徳川慶喜をおしたてて、幕府の残党が、反乱をおこすこともあるまい。

もう慶喜を許してやったらどうか」

という人々も、でてきました。

その年の九月二十八日に、慶喜は、やっとながい謹慎をとかれることになりました。

慶喜は、水戸をでて、静岡へ移ることにしました。

養子の家達(いえさと)などと一緒に暮らすことにしたのです。

いまは家達が徳川家の当主であり、慶喜は隠居でした。

しかし、隠居といっても、彼はまだ、その時三十二歳にしかなっていなかったのです。

徳川家が静岡へ引越したのをみて、幕府の役人や武士だった人たちが、あとからあとから続々と静岡へ移り住んできました。

彼らはなれない手で鍬(くわ)をにぎり、荒地を開墾して田畑にし、何とかそれで生きてゆこうと、みんな必死になっていました。

慶喜は、なるべく誰ともあわないようにして、自分の家にひきこもっていました。

季節はまた移り変ってゆきました。

秋には、美しい月が、この静岡でもながめられました。

「私が、一橋家の当主てあった頃も、将軍であった頃も、月はいまとかわらず美しかった」

彼は月をみて、自分の過去を思いだし、

あまた年 身のうきことを かこちきぬ 月を心の 友と眺めて

と、歌をよみましへ

月をジッとみていろと、さらにいろいろなことが思い起こされてきました。

「そうだ、そのかかし、平安時代に藤原道長卿が、自分の身の栄達をよろこんで、歌によんだという月も、戦国時代に山中鹿之介が、われに七難八苦をあたえたまえ、と祈ったという月も、このいま自分が眺めている月と変らないのだ。

たとえ下の世界で、どのような醜い争いがおこっても、月は変らない。

自分もあの月のようでありたいものだ」と、笑いました。また、

「世の中の人々がすべてそのように考えて、あの月のようにきれいな心でいたら、どんなにこの世は住み良くなることだろうか」とも、笑いました。

いつみても かわらですめる 大空の 月を世人の 心ともがな

秋がふかまっで、庭さきの本の葉が色づき、落ち葉が地面につもるようになりました。それをみて、慶喜は、

散らば散れ つもらばつもれ 人とわん 庭の木の葉は 風にまかせん

と、歌をよみました。

世間の人間がどういおうと、季節さえくれは、木の葉は人のいうことなどかまわずに、こうして散ってゆく。

自分も世間の人間のいうことなど気にかけず、自分の思いのままに、静かに生きてゆきたい、という気持でした。

そのように、慶喜は、静かに暮らしていました。

彼の存在は、だんだんと世間からも忘れられてゆきました。

一方、子供たちは大きくなりました。孫もできました。

慶喜は孫をあやして、毎日楽しんでいました。

孫たちがいたずらをしても、そういうときは、やさしくいいきかせるだけで、けっして激しく叱ったりはしませんでした。

だれがみても、慶喜はものしずかなよいお爺さんにみえました。

しかしそういう慶喜も、何かの機会に、ふと自分の若い頃のことを思いだします。

さわがしい京都にいて、むずかしい問題を処理していた頃の日々、苦労も多かったけれど、張合いにみちていたあの頃のことを、思いだすことがありました。

ともすれば 都を夢に みつるかな そのきしほどの 心なれども

そしてそんなとき彼は、自分の過去をふりかえって、平岡円四郎、原市之進を始め、多くの家来たちが、みんな悲惨な最後をとげてきたなかで、自分だけがよくもこうして生きながらえているものよ、と感慨を覚えるのでした。

この世をば しばしの夢と ききなれど 思えばながき 月日なりけり

明治五年(一八七二)、ようやく慶喜の気持は、新政府の多くの人々に、理解されるようになりました。

「慶喜は、一戦もまじえないで退却した、何ともいくじのない奴だ」

と、思っていた人々も、しかしいまになってみると、慶喜がどれほど苦しい無念の思いを堪(こら)えて、内乱をさけるために、我慢し続けたか。

それによって日本はすくわれ、外国の軍隊に占領されずにすんだのだということが、ようやくわかってきたのです。

政府のなかには、

「明治維新がこうもうまく実現できたのは、我々よりも徳川慶喜の手柄が、一番大きいのではないか」

という人々さえ、出てきました。

こうして、政府では、改めて慶喜に正四位という位(くらい)を贈ることになりました。

さらにこれは高められて、のちに従一位が贈られました。

こうして慶喜は、三十年ちかく静岡で暮らしました。

そして、慶喜の記憶からも、過去の怨みもようやく薄らいできました。

また年をとるにつれて、静岡にひきこもっていては、いろいろ、不便を感ずることもでてきました。

明治三十年(一八九七)十一月、慶喜は、静岡をひきはらって、東京に引越しました。

三十年ぶ糺てみる東京は、江戸とよばれたかってとは、何もかもかわっていました。

その明くる年、慶喜は、明治天皇と会見しました。

かって将軍のすまいであった江戸城に、いまは天皇がすまっていました。

天皇は年老いた慶喜を大変いたわり、また皇后もそばにつきそって、いろいろと慶喜をもてなしました。

あとで明治天皇は、そばの家来にむかい、

「考えてみれは自分は、徳川慶喜の治めていた天下を、とってしまったも同じだ。

そのことを考えて、長いあいだ心苦しかった。

今日、やっと慶喜にあって楽しく語り合うことがてきた。これで自分も安心した」

と、そのようにいわれました。

明治三十五年(一九〇二)、慶喜は公爵になりました。

慶喜は、おだやかな晩年をすごしました。

しかしだからといって、彼の胸のうちの怨(うら)みが、けっして完全になくなってしまったわけではなかったのです。

その頃、あるとき、彼はまた御所へゆきました。徳川家達(いえさと=徳川家当主)が一緒でした。

御所の一室でやすんでいると、そこへ海軍士官の制服をきた、美しい顔だちをした一人の青年が入ってきました。

青年は家達のまえにきて、丁寧に挨拶しました。すると、家達は、

「おう、お二人とも、まだはじめてですれ。これはよい機会だ、ご紹介いたしましょう。

このかたは、島津家のいまのご当主で、島津忠重(ただしげ)どのといわれます。

島津久光公のお孫さんです。こちらが、もとの将軍の徳川慶喜さまです」

といって、青年を慶喜にひきあわせました。

「島津忠重(ただしげ)です。はじめておめにかかります。どうぞよろしく」

青年は、慶喜に行かって、丁寧におじぎしました。

「なに、この人が鳥津家の……」

とたんに慶喜は言葉につまりました。

慶喜は島津家の若い当主にたいし、自分も丁寧に挨拶を返すべきだと思いました。

しかしその時、どうしても素直に、言葉がでてこなくなってしまったのです。

慶喜には、薩摩藩によって味あわされたにがい思いが、いっぺんによみがえってきました。

もし自分が、口を開いたら、そのことを、叫んでしまいそうでした。

それをおさえて、彼は、ただ口をモゴモゴさすばかりでした。 |

慶喜が家達と一緒に御所にいったとき、一人の青年と出会い、家達から島津久光の孫の忠重だと紹介されドギマギする慶喜。薩摩に対する恨みは、彼の心からは一生、消えなかった。 |

何となく気まずい空気が流れました。それを察(さっ)したのでしょう。忠重は、

「では、私はこれにて失礼いたします」

と挨拶して、そのまま部屋からでていってしまいました。

慶喜は、ホッとためいきをもらし、同時に自分の心のなかの怨みというものが、いかに深いかを、改めて思い知りました。

「長州は、はじめから私にとって敵だった。だからまだしもよい。

しかし、薩摩藩は、私の味方のようなふりをして、中途で私を裏切ったのだ。

この薩摩藩のしうちを、私は永久に忘れることができないだろう」と、つぷやきました。

大正二年(一九一三)、慶喜は病気でなくなりました。年は七十七歳でした。

徳川慶喜(年表)

top

| 年号 |

西暦 |

慶喜についてのできごと |

世のなかのできごと |

|

天保8

9

10

弘化3

4

嘉永6

安政2

4

5

6

万延1

文久2

3

元治1

慶応1

2

3

明治1

4

10

30

31

35

大正2 |

1837

1838

1839

1846

1847

1853

1855

1857

1858

1859

1860

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1871

1877

1897

1898

1902

1913 |

江戸の水戸藩邸でうまれた。七郎麿(ひちろうまろ)と名のる。

水戸へうつって、教育をうけた。

一橋家をつぎ、慶喜(よしのぶ)と改名した。(11歳)

結婚した。

このころ、慶喜を将軍にしようとする運動が盛んだった。

紀州慶福(よしとみ→家茂=いえもち)がつぎの将軍にきまった。

安政の大獄で謹慎を命じられた。(23歳)

謹慎がとかれ、将軍後見職になった。

京都へおもむき、政治と外交に活躍した。

蛤御門の変で、長州勢とたたかった。ひきつづき長州征伐がはじまった。(28歳)

長州藩は幕府にたてつき、第二回の長州征伐がはしまった。

家茂が急死し十五代将軍をついだ。長州征伐を中止させた。(30歳)

大政奉還をおこない、将軍を辞任した。内乱をさけるため大阪へしりぞいた。

鳥羽伏見の戦いがおこった。大阪城をぬけだし江戸にもどった。上野の大慈院で謹慎した。水戸へうつり、さらに静岡へうつった。田安亀之助(徳川家達=いえたつ)に家をつがせた。

静岡から東京へうつった。(57歳)

明治天皇と対面した。

公爵をさずけられた。

東京で死んだ。(77歳) |

家慶が十二代将軍になった。