|

****************************************

Index 岩倉・大久保 木戸 板垣 大隈・松方 伊藤 陸奥 星 川上・山本 山県 桂 西園寺・原

1 「緞帳(どんちょう)内閣」の登場

明治三四年(一九〇一)六月二日、桂太郎(かつら・たろう)を首相として第一次桂内閣が成立したとき、世人は、嘲笑の意味をこめて、この内閣を「二流内閣」と評し、「緞帳内閣」「小山県内閣」と“あだな”し、その命運を「三日天下」と占った。

たしかに、これらの評言は桂内閣の性格の一面をついていた。

同年五月、第四次伊藤内閣が、財政問題の行きづまりと閣内の不統一のため瓦解してから一ヵ月間、十数回の元老会議が後継首相推薦のために開かれながら、元老のうちで首相の役割を買ってでるものはだれ一人いなかった。

ひとたびは組閣を決意した元老井上馨も蔵相侯補の渋沢栄一の協力がえられず、陸相候補の桂には「晩節を損うもの」として反対されて、失敗に終った。

244

このような後継首相選出の行きづまりのなかで元老でない後進政治家桂に首相の役割がまわってきた。

桂は一度は、伊藤博文の内閣継続を要請しながらも元老一致の推薦と天皇の強力な支持を要請して組閣にふみきった。

六月二日組閣を完了した桂内閣の顔ぶれは次のようなものであった。

内相内海忠勝・外相曾頷荒助(そね・あらすけ)(兼任・後に小村寿太郎)・蔵相曾膕荒助・陸相児玉源太郎・海相山本権兵衛・農相平田東助・法相清浦杢吾・逓相芳川顕正(よしかわ・あきまさ)・文相菊池大麓(だいろく)。

この構成から明らかなように、閣僚は海相山本を除いて、ほかはすべて山県有朋系の官僚政治家を起用した。

元老山県が背後から強く支持していたことはいうまでもない。

それゆえに世人はこの内閣を、「小山県内閣」「緞帳(どんちょう=舞台の幕)内閣」とあだなしたのであり、「二流内閣」と嘲笑したのである。

しかし「三日天下」の予想はみごとに裏切られた。

この内閣は以後四年八ヵ月の長期にわたって政権を担当し、その間に日英同盟の締結・日露戦争の遂行という大事件を処理し、議会運営においては、政友会との妥協・提携によって、戦後の「桂・園時代」と袮される新たな支配体制の道を開いたのである。

元老を一人も含まない後進政治家だけで構成された「二流内閣」が、なぜこのように長期間にわたって政局を担当しえたのであろうか。

その政治的諸条件はなんであったのか。

そして、首相としての桂は、その条件のなかでどのように行動したのであろうか。

2 山県派閥網の継承者

首相になるまでの桂の経歴は、まったく天皇制軍隊の歴史と重なりあっている。

弘化四年(一八四七)、長州藩一二五石取り中士の家に生まれた桂は、一七歳で長州藩雷管銃隊の小隊長に任官、戊辰(ぼしん)戦争には第四大隊第二中隊司令として奥羽地方に出陣した。

維新後いち早くドイツに留学し、その後二回ドイツに派遣され、前後八、九年をここに過ごし、主として軍事行政の研究に専念した。

その間、参謀本部の独立に力をつくし、その牒報部長・管西局長を歴任する一方、日本軍隊の改革に努力した。

明治一九年(一八八六)から二四年(一八九一)までは陸軍次官、その後名古屋第三師団長に転じて、日清戦争に出兵、帰国後、台湾総督・東京湾防禦総督を経て、三一年(一八九八)第三次伊藤内閣に陸相として入閣、その後の憲政党内閣・第二次山県内閣・第四次伊藤内閣の四代の内閣に留任した。

この経歴が示すように、桂は長州藩時代も含めるならば、軍人として三八年間の長きにわたりながら、直接軍隊を指揮したのは、戊辰戦争のときと第三師団長時代の五年間に過ぎず、それ以外はもっぱら参謀本部・陸軍省にあって軍事行政に専念してきた。

桂が軍政家として帝国軍隊の骨格を形成する上にはたした役割はきわめて大きなものがあった。

しかも、この軍隊は中国大陸の侵略を第一の目標において強化されてきた。

桂自身早くからこのことを自覚していた。

明治八年(一八七五)、桂は陸軍卿山県有朋に、欧州および清国に公使館付武官の派遣を建言したが、その際欧州への派遣目的は日本軍制整備のために先進国から資料をうることにあるとしながら、清国への派遣目的は、兵制および実況を視察し、将来の「実地に応用する」にあると述べている。

目清戦争は、まさしくこの軍隊が試みた最初の本格的対外戦争であった。

その結果は、帝国主義列強による本格的な中国分割のきっかけとなったが、三国干渉に屈した日本にとって、戦後経営の主要課題は帝国の「利益線」を拡張し、「東洋の盟主」をめざす軍備拡張にあった。

そのためには「経費の大小、租税の軽重」は論ずるところではない(明治二八年四月「山県有朋意見書」)。

政府は増税につぐ増税をもってし、毎年の予算の四〜五〇%が直接軍事費によって占められた。

この傾向は必然的に軍部の立場を強化することになる。

桂が軍部を代表して政治の舞台に活躍しはじめたのはこのときであった。

はじめて陸相として入閣した第三次伊藤内閣は、第二一特別国会で自由党から絶縁され、自由・進歩両党の連合勢力によって地租増徴案が否決されたあと、両党合同の憲政党出現によって瓦解した。

その後、山県らの強い反対にもかかわらず、伊藤博文の推薦で憲政党の領袖大隈重信・板垣退助が組閣するにいたった。 |

桂 太郎

維新当時の桂太郎

|

このとき桂は

「もし伊藤にして留任する能はずとせば、第二策を執り、元老悉く出でて内閣を組織すべし。……

戦後経営は国運消長の関する所、必ず之を成就せざるべからず。

諸侯既に起たば民党幾回反抗し来るとも、我れ亦幾回解散を断行して之に当らん」(「桂太郎自伝稿本」) |

と述べて、藩閥内閣のたて直しにつとめた。

しかし、ついに憲政党内閣の出現を見るや、あえて天皇の勅命によって留任した。

その目的とするところは、帝国陸軍を政党から防禦し、国防施設拡充の方針について政党内閣に一指も染めさせないことと、海相西郷従道と協力して党内の派閥抗争を利用して、内閣の破壊工作を行なうことにあった。

そのため桂は党内の自由派に接近したが、これは将来の政党操縦への足がかりをつくるという遠謀深慮にもとづいた行動でもあった。

わずか四ヵ月で倒壊した憲政党内閣の後に成立した第二次山県内閣での桂は、その中心的存在として、政党にたいする強硬策を山県首相に進言してつぎのように述べている。

| 「若も彼等(政党)にして敢て反抗を逞くするあらば、解散に次ぐに解散を以てし、憲法中止の已かを得ざるに至るとも、彼等をして従来跋扈(ばっこ)跳梁の状態を持続せしめむこと、国家の為めに大なる不利益なれば、強硬の態度を取ることは、今より組織せらるべき最要必需の決心なり」(「桂太郎自伝稿本」)と。 |

桂は、日清戦後の政府と政党の提携については、必ずしも反対ではなかった。

248

しかし、それはあくまで薩長藩閥の元老が共同して政治の指導権を保持しうる限りでの部分的妥協・提携であって、もし政党が官僚の指導権を侵し、それによって国家的政策が左右されるにいたるならば、もはや妥協は排され、提携は打ちきられなければならないと考えていた。

いいかえれば、政党は元老・官僚派の操縦可能な範囲にとどめられていなければならないというのが桂の考えであった。

桂の「中央突貫政策」とは、まさにそのための議会戦術であった。すなわち、

「議会の勝負は唯黒白の二つあるのみ、第三者あることなし。……

故に我は其二者の中間を貫きて前往するをよしとす。

例へば赤白黒のごとし、赤が白と黒との中間を貫ぬく時は、白黒二者中執れ一方は赤には付すべし。

故に中央突貫の策を用ふるに若かず」(「桂太郎自伝稿本」)。 |

しかし、桂は強硬策だけを採ったのではない。

条件によっては政党との提携も必要であると考えていた。

第二次山県内閣は、地租増徴案通過のために進んで憲政党(旧自由派)との提携を策し、第二二議会で懸案の地租増徴を実現し、さらに、翌三二年には文官任用令を改正して、政党勢力の官僚組織への浸透を防止し、三三年には勅令によって枢密院の諮詢(しじゅん=取扱い)事項を拡大するとともに、軍部大臣現役武官制を採用して、官僚制・軍部強化のための策をつぎつぎとうっていった。

その後、憲政党から閣僚のポストを要求されると、山県内閣は断固これを拒否し、憲政党との提携をうちきった。

山県は、政党を利用するだけ利用して目的を達すると、提携をうちきり、辞意を表明して、後任に桂を推薦したのである。 実現しなかったとはいえ、このとき以来、山県は直接政権を担当するよりも、むしろ後継者桂を代理人として、自からは元老の座から政治を動かすことを考えていたわけである。

軍部とともに成長を続けてきた桂は、戦後陸軍大臣の経験によって官僚政治家として、政党操縦術を身につけるとともに、いまや山県の直系の後継者として、山県が軍・官僚の内部に築きあげてきた巨大な派閥網を政治的基盤として首相の座についたのである。

3 官僚内閣をとりまく状勢

ところで、柱内閣の成立・継続を規定づけていた主要な政治勢力は、元老伊藤博文が総裁として率いる政友会であった。

伊藤は明治三三年(一九〇〇)八月憲政党を吸収して立憲政友会を組織したが、それは従来政府と衝突してきた地主・ブルジョアの利害を代表する民党にたいし、政権接近への可能性を保証することによって彼らを天皇制国家の利害に同調させるための官僚派の指導する「国家的政党」の創出をめざしたものであった。

山県・桂が政党操縦によって国家利益の実現をはかったのにたいし、伊藤の場合は、既成政党を国家目的にそって改造することで国内の政治体制を安定させようとしたのである。そのために、伊藤は政友会の組織運営にあたって「総裁独裁体制」を要求し、「元老」総裁としての自己の立場を貫徹しようとした。

しかし、第四次伊藤内閣での伊藤は、総裁として、首相として、党・内閣にたいし十分な指導権を確立できないまま、わずか七ヵ月で辞任するにいたった。

しかし、党内には伊藤内閣の継続が不可能ならば、西園寺公望を首相として政友会内閣を継続させようという強い意見が存在していた。

したがって、彼らにとって桂内閣の成立は大きな失望であったと同時に、官僚内閣にたいする新たな対立意識をかきたてるものであった。

政友会総務委員原敬は、当日の日記において、総裁伊藤の不決断を強くなじるとともに、

「桂内閣は山県系の諸氏を以て組織したるものなり、……山県・伊藤両系の懸隔は是にて益々判明となる」(『原敬日記』三四・六・二)と記している。

桂にとって、議会に政党の支持基盤をほとんどもっていない官僚内閣を率いて政権を維持していくためには、衆議院に過半数を占める政友会からの攻撃を最小限にとどめ、逆に同調・支持の立場をできるだけひきだすことが必須の条件であった。

そのために総裁伊藤の政友会統制に期待し、伊藤の「元老」としての立場を十分に利用して、政友会の行動を制約しようとした。 |

第三次伊藤内閣陸軍大臣桂太郎

|

この意味で、桂内閣は、軍部・官僚勢力を基盤とし、政友会の態度に深く規定されながらも、「元老」総裁伊藤を通じて政友会の行動を制約し、元老の後見に支えられて成立した官僚内閣であったといえよう。

ところで、桂内閣成立前後の状勢は、国内では、日清戦後の好況のあとにおこった明治三〇〜三一年および三三〜三四年の二度の反動恐慌によって軍備拡張を中心とする戦後経営の経済的基盤はゆるがされ、財政状態はきわめて悪化していた。

しかも、資本主義の発達にともない労働者の数は飛躍的に増大し、新たな階級対立がようやく明確な形であらわれつつあった。

桂内閣成立の直前五月二〇日には、「万国の平和を来す為には先づ軍備を全廃すること」「生産機関として必要なる土地及資本を悉く公有とすること」などの綱領をかかげた社会民主党が生れる(即日禁止)にいたっていた。

一方、国際状勢は明治三三年(一九〇〇)の義和団事件を契機に、極東における列強の対立は新しい段階に入りつつあった。

早くから満州の独占的支配を企図していたロシアは、この事件を機会に鉄道保護を名目として大軍を投入して満州占領をおしすすめ、その年の一〇月には東三省全体を占領し、さらに一一月には露清密約の締結を清国に強要して、満州における軍事行政の実権を掌握しようと試みた。

これに対抗して、イギリスは同じ一〇月に、英独協商を結び清国の門戸開放と清国領土の保全を約し、各国に協定加盟を呼びかけた。

イギリスはこの協定の対象範囲に満州を含ませることによって、ドイツをロシアにたいする防波堤にしようとしたのである。

日本はただちにこれを承認するとともに、英国に働きかけてロシアの満州における行動にはげしく抗議した。 |

義和団の乱(ドイツ兵に銃殺される義和団員)

|

日・英のほかに、米・伊・墺など列国の抗議もあってロシアは翌三四年四月には露清密約の放棄を宣言した。

ところが、同年三月のドイツ宰相ビューローの「満州は英独協商の範囲外である」むねの国会演説は、日英両国に大きな衝撃を与えた。一方でドイツは駐英公使エッカルトシュクインが日英独三国同盟を提唱していた。

このようなドイツの態度は英露を中国において対立させるという外交政策に基づくものであった。

しかし日英同盟の発端はここから生じた。

4 日英同盟締結の経緯

当時国内では、日英同盟と日露協商の二つの意見が対立しており、前者は山県・桂・加藤高明・小村寿太郎らによって主張され、後者は伊藤博文・井上馨らによって唱えられていた。

しかし、両者とも朝鮮における日本の政治的経済的利益の優越性を確保するという基本目的においては一致していた。

桂はこの問題に関してつぎのように判断していた。

露の政策は、独り満州の占領を以て最後とするものに非ず。

満州手に入らば、韓国にその手を伸すは必然のことにて、結局我をして手を出すに余地なからしむる迄は、その侵略を中止せざるべし。

然りと雖も、露にして我に親しむを欲せば、仮令一時的なものなりと雖も敢て我より親を破る要なし。

唯其一時的たるを知りて、終局之と衝突するの決意あれば可なり。

之に反し、英は彼れが利益の点に於て我と親善をはかるものにして、領土的欲望を有するに非るは……信じて疑なし。

唯我を利用して露の極東侵入に抗せしめんとするは、彼の政策の第一なり。殊に別に陳する如く、当今アフリカの乱(ボーア戦争−引用者)あり。

彼の余力なきの時に於て最も然りとす。

この理由なるが故に、英の請求に応ずるを以て得策と決心す(「桂太郎自伝稿本」)。 |

桂内閣成立直後の七月、英国に日英同盟締結の意志のあることが明らかになると、桂は伊藤を訪問して協議したが、伊藤は日本側の要求条件を挙げて日英交渉に同意した。

翌日の元老会議でも原則的に意見は一致した。

このように桂はまず元老の同意をえた上で交渉にとりかかった。

しかし、伊藤・井上ら日露協商論者は、英国は日本の要求を容認しないであろうと考えており、むしろ交渉の結果、

「露仏ヨリハ敵視ノ結果、満州地方ニ向テ、尤モ有望ナル商工業之利益迄モ放棄セラルルノ不幸」

が生ずることを恐れていた。

たまたまエール大学から学位を授与されることになった伊藤は、それを機会に外遊することを決めたが、その目的の一つは個人の資格で日露協商を話しあうことであった。

伊藤の出発に先だち山県・桂は伊藤の対露交渉はすべて政府と相談の上で行なわれるよう強く要望した。

このようにして、政府の日英交渉と伊藤の日露交渉は、それぞれ交錯しながら進められることになった。

一〇月一六日、日英交渉の第一回公式会談が、駐英公使林董(はやし・ただす)と外相ランズダウンによって行なわれ、交渉は翌三五年(一九〇二) 一月三〇日まで継続された。

日本の主張は一貫して、「朝鮮での日本の卓越した利益」を英国に承認させ、この「利益を保障するために日本が執るべき措置」について英国はこれを妨害しないということであった。

いいかえれば、朝鮮における日本の「完全な行動の自由」を英国に要求したのである。

これにたいし、英国は、ロシアの満州占領も認めないが、日本による朝鮮の独占も欲しないという態度で一貫した。

ところで、アメリカをへてパリに到着した伊藤は、仏外相デルカッセとの会見によって日露協商に自信を深め、伊藤説得のためパリを訪れた林公使にたいし、イギリス案に対する回答を自分がロシアと意見交換するまで待つようにと要求した。

このような伊藤の行動は、英国に不安を与え、交渉を促進させる結果となった。

日本政府もまた伊藤の日露協商論が具体化されるにしたがって交渉を急ぎ、一二月七日の元老会議で日本修正案を最終的に決定した。

この日本修正案が提出されて交渉は急速にすすんだ。

一方、一二月二日に露都入りをした伊藤は、ランスドルフ外相・ウィッテ蔵相らと意見を交換したが、その後ランスドルフから提示された日露協商案は満足すべきものでなかったため、交渉は一応うちきられた。

こうした伊藤の行動もあって、いくたの曲折をへて明治三五年(一九〇二)一月三〇日、日英同盟は調印された。 |

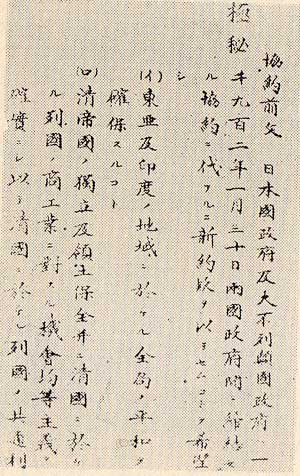

日英同盟協約条文

|

英国が清国に有する特別の利益、日本が清国および韓国に有する特別の利益を守るための措置について相互に援助しあうことを約した日英同盟は、日英両国の利害が完全に一致しているのではないことを明らかにしながらも、当面ロシアの武力進出への対抗に目標を固定化させ、日露戦争にたいしての決定的な準備条件となった。

しかも、桂内閣にとって日英同盟締結は、歴史的評価とは別に、たしかに政治的成功であり、桂内閣にたいする評価を高めさせるのに役だった。

5 政友・憲本党との衝突

三四年一二月の第一六議会において、首相として初めて議会に臨んだ桂にとって、最大の問題は財政政策であった。

前内閣を倒壊に導いた財政問題を、桂は外国公債の募集によってきりぬけようとしたが、アメリカでの起債に失敗し、やむなく、各省事業をくりのべするとともに義和団事件賠償金債券の売却による臨時収入と、増税収入をもって予算編成の骨子としたのであった。

しかし、この方法に政友会は強く反対した。

表面上は桂内閣にたいして是々非々の態度を表明していた政友会も、内部では、尾崎行雄・松田正久・原敬ら幹部の「到底此内閣の存続を不可とする」(『原敬日記』三四・一一・九)意見が主流を占めており、伊藤総裁の外遊を好機として倒閣の方向に進みつつあった。

そのため、政府の清国賠償金の通常予算編入の方針を強く否定し、同償金のために特別会計法を制定することを主張したのであった。

窮地に立った桂は、一方で元老井上馨のあっせんによって政友会との妥協を試みるとともに、他方では伊東巳代治を通じて官僚政治家の常套手段である政友会中の軟派議員の懐柔をはかった。

しかし、これらの術策が必ずしも成功したのではない。

むしろ政友会を妥協に導かせたのは井上を通じて党幹部に伝えられた、重大化した国際状勢下での安定政府の必要という在露の総裁伊藤の態度であった。

桂は伊藤外遊の出発に先だち、伊藤・山県・井上との会合で、やむをえない場合は清国償金を通常予算に編入することもありうると述べて、彼らから原則的な承認をえていた。

こうした桂の元老にたいする抜目ない事前工作と伊藤の「国家的見地」が桂を救ったのである。

第一六議会終了後、議会開設以来初めての任期満了による総選挙が三五年八月一〇日に行なわれた。

その結果政友会は一九〇名の多数が当選し、依然過半数を占めた。

この結果について桂は

「政友会の多数を占得したるは予の竊(ひそか)に喜ぶ所、何となれば同会の多数を占むる間は細大の事一に総裁の侯と商議するの便あればたり」(伊東已代治『翠雨荘日記』八月一五日)

と新聞記者に語った。また、

「侯にして意地悪く反対せらるるに於ては……何時にても内閣を投げ渡すの覚悟なり、

併し侯は苦しき経験に依り総務委員等の与に為すに足らざるを知れば此の如き愚策を耿らざるは明白」(同上)

とも語っている。

桂は徹頭徹尾、「元老」総裁伊藤を利用することで対議会方針を考えていた。

こうして第一七議会には、海軍拡張の八万五千トン建艦計画の費用約一億円をうるために、地租増徴継続案を議会に提出することを決定した。

もちろん、桂は伊藤に事前の了承を求めた。

しかしこのとき伊藤は明確な態度を示さなかった。

桂はそれを同意したものと理解した。桂の伊藤観からすれば当然であった。

ところが、政友会の主流は地租増徴継続に反対であり、総裁伊藤に強い働きかけを行なった。

その結果、議会開会直前の一二月二日、桂・曾禰・山本・内海と面会した伊藤は、

政府の財政計画は、国家経済と併行せざるに付反対すること已むを得ず、……

海軍拡張に付ては其計画不可なるにあらず、

乍去(さりながら)其財源を地租に依るは不可なり、

宜しく財政を整理し他の経費節減によりて之を遂行すべし(『原敬日記』三五・一二・二)。 |

という態度を明らかにした。

同日伊藤は加藤高明のあっせんによって憲政本党総理の大隈重信と会見し、両党提携はなった。

桂はこのことを山県に報じて、

「後進の小子に国家の元勲に加ふるに大政党の首領大隈伯を以て対抗を受け実に名誉無此上事」

と述べて、決意を披瀝した。

かくして、召集された第一七回議会は政府と政友・憲本両党との正面衝突となった。

増租継続案が特別委員会にかけられると、両党は三対二三で否決し、即日これを本会議に上程した。

政府は、五日間の議会停会でこれにこたえ、その間に、台湾総督児玉源太郎・貴族院正副議長らによる調停を試みたが効を奏さず、再度七日間の停会を行なった。

児玉を介して伊藤に申し込んだ両党領袖と政府代表の会見も、妥結の見込のない「儀式上之会見」であったが、桂は、これによって、政府は十分礼をつくして妥協の態度を示したことを世上に印象づけ、内心では、議会解散の決意を固めていた。

地租三厘減と、その不足額を事業の繰り延べ、政費節減によって補(おぎな)うとする政府の妥協案は、ついに政党に容れられず、議会は解散された。

解散が政府と政党連合の関係を根本から変えるものでないことは明らかであった。

桂にとって残された道は伊藤への工作によって政友会を妥協に導く以外にはない。

桂と伊藤の交渉は翌年一月、ただちに開始された。

桂は、辞職をほのめかしながら、伊藤に妥協条件を提示して、同意を求めた。

一方で桂は伊藤との妥協をはかりながらも、他方では、政友会の内紛を利用して内部からこれか弱める工作を怠らなかった。

すなわち、警視総監大浦兼武の指揮で選挙干渉を行なうとともに、政友会内の「革新派」を糾合して党機構の変更を要求させるなど、さまざまな切り崩し策を行なった。

こうした桂の動きが伊藤を動揺させたことは事実である。

四月二五日、伊藤は総務委員を招いて、政府の妥協案に同意したことを発表した。

政友会には不満が渦まいた。

しかし、第一八臨時談会は、大筋になんの変更もなく伊藤・桂の妥協案にそって進行した。

尾崎行雄ら非妥協派二〇余名は脱会し、政友会はかろうじて分裂をまぬがれた。

妥協案通過後、松田正久・原敬の党常務委員は、総裁伊藤にはかることなく、教科書疑獄事件および取引所事件にからむ閣員の問責決議案を議会において通過させて桂を憤らせた。

しかし、これはしょせん政友会幹部の分裂回避のための党内の慰撫策であったが、同時に、伊藤総裁にたいする党内からの抗議でもあった。

|

満州問題日露協商談判の図

|

6 日露戦争への道

伊藤の妥協的態度は、元老と政党総裁という二つの役割の矛盾から生じたものであるが、とくに、第一八議会を前に伊藤が完全に桂擁護の立場にたったのは、満州問題の急迫化であった。

日英同盟成立直後から日露協商締結の方向をさがし求めていた政府は、他面では、列国と共同してロシアの満州占領に抗議してきたが、同年四月ロシアは、満州還附に関する露清協約を結び、それに基づいて一〇月第一期撤兵を行なった。

ところが、翌三六年四月には第二期撤兵期限が迫りながらも、実行の様子もなく、逆に営口付近には増兵さえ行ない、清国に満州撤兵に関する七ヵ条の要求を提出した。

当時、大阪にいた桂と小村外相はこの報告を内田駐清公使から受けると、四月二一日山県の別邸京都無隣庵に伊藤・山県と会し、対露方針を協議した。

桂はこの無隣庵会議をもって日露戦争は開始されたのも同様であると、後年自伝のなかで述べている。

無隣庵会議の決定は、六月二三日の元老・関係閣僚会同の御前会議において改めて確認された。

ここで決定された対露方針は後に述べることとして、この対露方針が確定すると、翌日、桂は伊藤・山県に面会し、この際首相を辞任、後任には両元老のうちいずれか一人がたって挙国一致内閣を組織されるよう要望した。

もちろん両元老はこれを断わった。

桂にしても、この困難な時期に国内一致の体制をつくりだして、のりきる自信はなかった。

とくに、元老として国家の機務に参画し、政党総裁としては政府に対峠する伊藤の存在は、第一八議会の経過のなかで明らかにされたように政友会の統制力を失った現在、政府と政友会の妥協を導出するパイプの役割を失ったとみなければならず、桂からみてその利用価値はいちぢるしく減じていた。

| 総裁伊藤侯爵と政府と約束仕候条件を、其部下たる政友会に於て総裁の意の有る処を顧みず、行動致候は、所謂総裁独裁之精神は既に無に相成候、此上は唯々総裁をのみ頼み候訳にも難参、語を換へ申侯へば総裁不信任とも申候次第(「五月一九日付山県有朋宛書簡」)。 |

と山県に書き送った桂は、ひそかに山県とはかって、伊藤を枢密院議長にまつり上げ、政友会からきりはなそうとしたのである。

原がこれをもって、「山県系内閣の奸計」であるとし、「政党を全く破壊して其政策を自由に行ひ以て内閣の維持を計るの企図」として憤慨したのは当然である。

結果は桂の勝利であった。

しかし、と同時に、「彼はこの勝利で伊藤=星亨の遺産政友会を原敬に相続させた」(服部之総『明治の政治家たち』下巻)。

ところで、無隣庵会議と、翌月の御前会議で決定した対露方針は、どのようなものであったろうか。

一、清韓両国ノ独立、領土保全及ビ商工業上機会均等ノ主義ヲ維持スルコト

二、日露両国ハ互ニ其ノ韓国又ハ満州ニ於テ現ニ保有スル正当ノ利益ヲ認メ、

之ガ保護必要上ノ措置ヲ執リ得ルコト

三、日露両国ハ上記ノ利益ヲ保護スル為メ必要ナルカ、又ハ地方ノ騒乱ニ拠リ

国際的紛擾ヲ惹起スベキ恐アルトキハ、之ガ鎮圧ノ為出兵ノ権アルヲ認ムルコト(但書略)

四、日本ハ韓国内政改革ノ為メ助言又ハ助カノ専権ヲ有スルコト |

以上であった。

桂は「韓国は如何なる艱難に際しても譲歩すべからず……」の要求を主張せんとせば到底戦争をも退(さ)くべからず又此要求は魯国に於ては容るに困難なるは勿論明了」なりと述べて、最初から戦争を賭(か)けていた。

八月一二日、桂内閣は先の御前会議の決定に基づく六ヵ条の協商基礎案をロシアに提出した。

交渉は最初から難行の様相を見せ、ロシア側の要求により交渉地は東京に決定した。

第三期撤兵期日も迫った一〇月三日、ロシアは対案を提出した。八ヵ条からなるロシアの対案は、満州問題はあくまで露清間に関係する問題であるという立場から、清国の独立および領土保全を約諾することを拒否し、韓国における日本の優越なる利益を承認しながらも、日本の自由行動権に対して種々の制限を付し、満州及びその沿岸は日本の利益範囲外なることを主張し、「韓国領土にして北緯三九度以北に在る部分は中立地帯と見做す」ことを提議したものであった。

両者の提案は真向から対立し、交渉は最初から平行線をたどった。

この間ロシアは満州に軍隊を増加させ、一〇月には突然一〇〇〇名の軍隊をもって奉天を占領して清国軍を城外に退去させるなどの行動にでた。

日本もまた一二月には緊急支出の勅令・戦時大本営条例・軍事参議院条例・京釜鉄道速成令・台湾居住人戦時召集令等を公布して開戦準備を急いだ。

明治三七年(一九〇四)一月六日、ロシアの第二次回答が提出されたときに戦争は不可避となった。

政府は一月一二日御前会議を開いて開戦を決意したが、海軍の戦備がまだ完全でなく、運送船の佐世保集結完了が、一月二〇日と予定されていたため、なお時間をかせぐため交渉をしばらく継続することとして、日本の最終提案をロシアに提出した。

それに対するロシアの回答は、小村外相の再三にわたる督促にもかかわらず三週間を経過してなお提出されず、その間に満州における軍事行動はさらに進められていた。

これ以上交渉を継続することは、かえって日本を不利にさせると判断した政府は、二月四日、五元老および桂・山本・曾禰・寺内・小村の五相をもって御前会議を開き、対露国交断絶と開戦を決定した。

同月八日、日本海軍は仁川・旅順のロシア艦隊に奇襲攻撃を加え、一〇日に宣戦布告を行なった。

7 日露戦争

これより前、すでに国内世論は主戦論が支配的となっていた。

三六年四月には対露強硬論者の近衛篤麿・神鞭知常(こうむち・ともつね)・佐々友房(さっさ・ともふさ)・頭山満らは対外硬同志大会を結成して民間の開戦世論をたかめるとともに政府を督励しつづけた。

九月には富井政章・戸水寛人(とみず・ひろんど)ら東京帝大法科大学教授の七博士も桂・小村に意見書を提出して「ロシア討つべし」との主戦論を唱えた。このような圧倒的な主戦論に対し、「万朝報」に拠った内村鑑三・幸徳秋水・堺利彦らの理想団は、キリスト教や社会主義の立場から非戦論を展開して、戦争反対を呼びかけた。

これらの人々のうち幸徳・堺は万朝報社主黒岩涙香の主戦論への転向を機に退社し、一一月、新たに平民社を結成し、週刊「平民新聞」を創刊して反戦運動を展開した。

戦争は日本軍の連戦連勝のうちに進行したが、ロシア軍の優勢な火力の前に、損失もまたはなぱだしかった。

とくに、第三軍による旅順攻撃は総攻撃を繰り返しての消耗戦となった。

戦争資材は次第に欠乏し、前線では一日に撃つ弾丸の数を制限するといったありさまであった。

ところで、この戦争は単なる日本とロシアの戦争ではなかった。

日本の戦費の大部分はイギリス、のちにはアメリカで募集した公債によってまかなわれたのであり、ロシアの戦費もまた、パリでの募債によったのである。

三八年(一九〇五)三月一〇日、奉天の大会戦はロシア軍三二万、日本軍二四万の大激突であったが、日本の勝利も決定的な打撃を与えられなかった。

満州軍総参謀長児玉源太郎も戦力の限界を認め、密に帰国して、講和への交渉を問始するよう進言した。

激しい消耗戦であったため第一に兵力に限界が生じてきた。

また高橋是清の努力にもかかわらず、英米における戦費調達にも限度があらわれてきた。

かくて四月八日の閣議は、軍事的に既得の地位を維持し、一層有利の地位を占めることを努力し、外交的には、迅速かつ満足に平和回復の手段を講ずることに決定した。

五月二七、八日の日本海海戦が勝利した結果、講和問題は決定的になった。

8 桂と原敬の秘密交渉

一方、戦時議会は日清戦争同様、各党一致して政府を後援し、政争は中止された。

桂は政友・憲本両党領袖を招いて、あらかじめ財政計画の内容を示して協力を求め、挙国一致体制の維持につとめた。

しかし、その裏では、戦争問始直後の三月以来、野田卯太郎をつうじて、原敬に会見を求めた。

伊藤が去った後の政友会の実力者原敬と桂の秘密交渉が開始されたのである。

桂・原の第一回会談がもたれたのは、同年一二月、第二一議会が開かれた直後であった。

このとき、桂は「今後は政友会に信頼して政局を進行するの外なし」、と述べて原に協力を求めるとともに、今後の決心についてつぎのように語った。

戦時中は内閣の組織を変ずる意思なし、

又此戦争に関する責任は自ら取るべきものと信ずれば戦時中は閣員を動かさざる決心なり、

戦後に至り若し自分此職に止まることとならば諸君と相談の上内閣に立つべし(即ち共に内閣を組織するの意志と解せり)、

若し自分此職を退くことならば曾て屡々云ふ如く西園寺を総理に推薦すべき決心なり、

山本(現海相)もあれども是は総理たるに適せず、到底西園寺を除きて其人なし。 |

原は桂の意志を了承しながらも、

「よし君が内閣を去りて西園寺に譲るも直に反対の地位に立たず、十分其内閣を助くべし」と要求した。

この日の日記に原は「今夕桂首相との会見は内閣並に政友会に取りて将来に対する重大の事件なりと信ず」(『原敬日記』三七・一二・八)と書いた。

第二回の会談は、三八年四月一六日、閣議が講和の方向を決定した直後に行なわれた。

このときには、桂は、

平和を克復したるならばきっと国民は其条件に満足せざるべし、

故に自分一身は犠牲に供する覚悟なり、自分の退くは戦後経営の案にて退きたし、

其際には西園寺を奏薦したき決心なり……

この考なるに因(よ)り貴族院に根拠を固むる如きことをなさざるなり。

と述べ、さらに、

井上・伊藤には此意思を内話せり、山県には未だ内話せざれども其時に至らば異論なかるべし、

若し昇論あるも自分は之を論ずべし(『原敬日記』三八・四・一六)。 |

として、元老説得に自信を示した。

いまや桂は山県の単なる代理人ではなくなっていた。

自分の勢力をもって将来の西園寺内閣に支持を与えるにいたったのである。

第二回会談は八月一四日に行なわれ、原はこのとき、

「政友会は如何なる条約成立するも率先して賛成の意を表明すべし」

と約束し、桂との談合は西園寺内閣組織の時期、形式にまでおよんだ。

桂は原に内閣組織の際注意すべきこととして、

「政党内閣と称する事の不可、連立内閣の不可、黒幕ある代表者の類にて組織する事の不可」

の三点を指摘した。

そして、「山県が西園寺に同意すべきや」という原の質問に答えて

「山県には未だ内談せざるも之れは自分が引受け、異存なからしむべし」と断言した。

四年前、「緞帳内閣」「小山県内閣」とあだなされて出発した桂は、いま後継内閣を談ずるにおいて、黒幕の代理人を排し、山県の意志をも場合によっては変更させると語っているのである。

|

アメリカのポーツマスでの日露講和(左列左から二人目がウイッテ、右列右から二人目が小村)

この講和で得た南満州鉄道の利権から、それを利用して満州国が建国され、それが元で日中戦争→太平洋戦争へと拡大していった。

逆にロシアでは皇帝の権威がおち、ロシア革命でソ連国となり、ヒトラーに苦しめられながらも第二次大戦の勝利国となった。

|

9 政権授受と実力者の座

この月八月一〇日、講和会議はアメリカ大統領ルーズヴェルトのあっせんによってアメリカ・ポーツマスに開かれた。

韓国の自由処分、ロシアの満州からの撤兵、旅順・大連の租借権および東清鉄道南部支線(後の満鉄)の譲渡などの基本要求はほぼ貫徹することができたが、賠償金はまったく獲得できなかったばかりでなく、領土問題では樺太の南半分をかろうじてとることができたにすぎなかった。

条約調印の九月五日、桂や原が予想したとうり、日比谷公園で「講和反対国民大会」が開かれ、集まった民衆は講和反対を叫んで暴動化し、内務大臣官邸・国民新聞社・警察署・分署・派出所などを襲撃した。

暴動は地方にも飛火した。政府は戒厳令をしき、軍隊を出動させて鎮圧につとめた。

うつ積した民衆の不満が一挙に爆発したのである。

桂・原の政権授受交渉は着実にすすんでいた。

そして、それは伊藤・山県の意志を超えたところですすめられていたのである。

八月二七日の『原敬日記』の一節には、西園寺から桂・原会談の内容を問いた時の伊藤の態度について次のように書いている。

「伊藤の意志にては山県と伊藤との相談を先以て取極め、然る後桂との協議に及びたきものの如く、要するに桂の主動者たる姿を好まざるが如し」。

明らかに、桂は戦後政治における「主動者」の位置についたのであった。

これ以後数度にわたる原との会談で、桂は西園寺内閣の人事・政策にこまかく介入し、一二月二一日をもって辞表を出し、翌三九年一月七日、予定通り第一次西園寺内閣が成立した。

七年間にわたる桂・西園寺時代はこうして始まった。

この時代こそ、桂が明治政府の真の実力者として活躍した時代であった。

参考史料・文献

「桂太郎自伝稿本」

原圭一郎編『原敬日記』2・2続篇

徳富猪一郎編述『公爵桂太郎伝』

徳富猪一郎『政治家としての桂公』

大津淳一郎『大日本憲政史』第五・六巻 |

服部之総『明治の政治家たち』

信夫清三郎・中山治一編『日露戦争史の研究』

日本国際政治学会編『日本外交史研究-日清・日露戦争』

藤井松一『日露戦争』(岩波講座『日本歴史』現代1)

|

top

****************************************

|