|

****************************************

Index 岩倉・大久保 木戸 板垣 大隈・松方 伊藤 陸奥 星 川上・山本 山県 桂 西園寺・原

1 軍令の川上、軍政の桂 top

明治釿陸軍は、明治四年(一八七一)二月の御親兵の新組織に端を発し、やがて鎮台組織によって全国的防備態勢をととのえ、その兵隊も、藩兵からしだいに徴兵制度による徴兵にきりかえられた。

この間に、陸軍は萩の乱・佐賀の乱・秋月の乱・神風連の乱などの諸乱を鎮定し、最後に西南戦争の大乱を制圧して、明治政府に安定の礎石を据えた。

この陸軍創設およびその軍政の功は、山県有朋を筆頭として、西郷従道(つぐみち)・鳥尾小弥太(こやた)・三浦梧楼(ごろう)・山川顕義(あきよし)・曾我祐準(すけのり)・谷干城(たてき)・大山巌(いわお)・野津鎮雄(しずお)らの諸将に帰することになるが、軍令の功将として、これらの諸将を挙げるには、いささか躊躇せざるをえない。

というのは弓槍刀矢の戦術を学んだ彼らが、銃砲飛弾の戦術を基礎とする軍令的経綸に乏しかったからである。

西南戦争はもちろん官軍の勝利に終ったとはいえ、官軍作戦の批判として、指揮技倆の不熟練と、参謀組織の不完備とがあげられているのを見てもわかる。

この西南戦争の体験に照らして、明治一一年(一八七八)一二月五日、陸軍省の別局であった参謀局が廃されて、あらたに参謀本部が設けられた。

すなわち軍令専掌機関たる参謀本部が、軍政専掌機関たる陸軍省に併立して設けられ、陸軍軍事の二元組織になったわけである。

そしてこの日陸軍中将大山巌が参謀本部次長に、二四日に陸軍卿陸軍中将山県有朋が参謀本部長に任ぜられた。

陸軍卿の後任には、文部卿陸軍中将西郷従道が転任した。

さらに明治一六年四月一二日に、参謀官の教育機関として、陸軍大学校が開校された。

最初は校長はなく、歩兵大佐岡本兵四郎が幹事として校務を掌り、二〇年一〇月に、最初の校長として、監軍部参謀長歩兵大佐児玉源太郎が就任した。

この陸軍大学校こそ、わが陸軍の軍令界に大きな貢献をなしたものであり、またその反面陸軍軍閥育成の根源ともなったものである。

この開校に当って、ドイツから参謀少佐メッケルを招聘して、兵学および軍制の教官としたが、陸軍の戦略戦術の兵学は、ここに一大進展をみることになった。

かような陸軍軍令部門の発芽に応じて、それを育成して発展させた者こそ、川上操六であって、明治陸軍の軍令府は川上によって代表され、「軍令の川上」は、「軍政の桂」と併称されるのである。

2 海軍の山本権兵衛 top

陸軍は明治一一年に軍令と軍政との二元組織をとったが、海軍は明治二六年(一八九三)五月一九日、海軍軍令部が新設されるまで二元組織をつづけた。

そしてここにいたるまでの海軍創業の功将としては、仁礼景範(にれい・かげのり)・河村純義(かわむら・すみよし=のちの川村)・中牟田倉之助(なかむら・くらのすけ)・伊東祐麿(いとう・すけまろ)らがあげられるけれども、新式海軍としての発展の歩を踏みだしたのは、陸軍中将西郷従道の海軍編入と、山本権兵衛の抬頭からである。

中でも山本の貢献は大きく、日本海軍建設の父といわれるのも、宜(むべ)なるかなである。

しかしまたそれなりに海軍内の薩派軍閥の巨頭として、派閥の弊をも生んだのである。

軍隊指揮官としての陸海軍人は、その創設の当初からわかれていたが、明治五年二月に、兵部省が二分されて、陸軍省および海軍省となってからは、全軍人が陸海軍に縦断された。

このとき陸軍には、西郷隆盛・山県有朋・西郷従道・大山巖・鳥尾小弥太・三浦梧楼・山田顕義・桐野利秋(かりの・としあき)・四条隆謌(たかうた)・谷干城・野津鎮雄・篠原国幹らの薩長土三藩の有力者が入ったのに反し、海軍には、河村純義・中牟田倉之助・真木長義・伊集院兼寛(いしゅういん・かねひろ)・伊東祐麿らの薩肥二藩の出身者が入ったにすぎない。 |

山本権兵衛

|

海軍卿としては幕臣の実力者勝安房が任じても、時代の推移でそれはどの勢力にもならず、同じく幕府海軍の権威榎本武揚が、海軍中将となり海軍卿となっても、部内における勢力はなく、結局明治初年の海軍は、規模も小さかったが、人材もまた少なかった。

その人材の不足を補うものとしてとられた方法の一つは、陸軍からの輸入で、明治一六年一二月に、陸軍少将樺山資紀(かばやま・すけのり)を海軍大輔に任じ、翌一七年二月に海軍少将にしたこと、また一八年一二月に、陸軍中将西郷従道を海軍大臣に任じたことである。

これよりさき征韓論で、西郷隆盛以下薩派の陸将の多数が、陸軍を去ったこともあって、このころにいたって、海軍の勢力は、しだいに陸軍と相拮抗しうるようになった。

そしてこの西郷・樺山のもとにあって、真に海軍軍部の中心となって、獅子の威力を示した者こそ山本権兵衛である。

3 川上操六の登場 top

川上は嘉永元年(一八四八)鹿児島にうまれ、慶応三年に藩に洋式の兵制が布かれたとき、特に選ばれて藩隊の分隊長になった。

戊辰(ぼしん)戦争には鳥羽・伏見、ついで越後・出羽・箱館に戦った。

明治四年陸軍中尉に任ぜられて御親兵隊付となり、累進して少佐になり、参謀局出仕のときに西南戦争を迎えた。

西郷隆盛が征韓論に破れて、鹿児島に帰ったとき、正に熱湯を飲む苦悩をもって、陸軍に止った。

そのとき彼は幾日か悶々の懊悩をつづけた末、意を決して西郷を訪れ、自分の陸軍に止まる理由をのべたという。

大義親を滅したものであった。

戦争が起こるや、征討の勅をもたらして熊本城に入り、歩兵第一三連隊長与倉知実の戦死ののち、同連隊を指揮して、戦争を終始した。

戦後中佐に進み、正式に歩兵第一三連隊長に任ぜられ、ついで歩兵第八連隊長・仙台鎮台参謀長・近衛歩兵第一連隊長を歴任し、一七年二月、陸軍卿大山巌に従い、中将三浦梧楼・少将野津道貫・大佐桂太郎らとともに、兵制視察のため、ヨーロッパの諸国を巡遊し、帰路アメリカをへて帰朝したが、この一ヵ年にわたる視察が、わが陸軍軍制改革に資するところが多かった。

「軍政の桂」「軍令の川上」は、このとき約束されたものであった。

明治一八年五月、彼は陸軍少将に昇り、参謀本部長山県有朋の下で、参謀本部次長となった。 |

川上操六

|

山県は内務卿を本職としていたので、次長たる者の責任は重く、その人選もしたがって重視されていたが、川上の諸先輩を抜いての起用は、部内外の耳目をおどろかした。

翌年三月近衛歩兵第二旅団長に転補されたが、この閑職を利用して、ふたたびドイツに留学し、同国の参謀総長モルトケ、次長ワルデルゼーについて用兵作戦の学をきわめ、一年有半ののち帰朝した。

明治二二年三月、参謀本部条例の改正とともに、彼はふたたび参謀次長(名称変更)に任ぜられたが、ときの参謀総長(名称変更)は有栖川宮熾仁(ありすがわ・たるひと)親王であった。

川上は多年修得の蘊蓄(うんちく=深い素養)を傾倒して、参謀本部の充実を図ったのである。

4 西郷と山本のエピソード top

山本は川上よりも若く、嘉永五年(一八五二)鹿児島にうまれ、文久三年の薩英戦争には、わずか一二歳の少年であったが、背後にあって砲弾の運搬などの雑役に従った。

これが彼の初陣であって、慶応三年には、一六歳であったのを一八歳と詐って藩主の上洛に従い、戊辰戦争には伏見・鳥羽で戦い、進んで越後から出羽に転戦し、また箱館戦争にも従軍した。

この戦歴は川上と同じである。

明治三年に海軍操練所の学生になったが、操練所はやがて海軍兵学寮となった。

山本は七年一〇月ここを卒業して、海軍少尉補に任命され、練習のため筑波艦に乗り組んで、内地およびアメリカを巡航し、九年に帰朝した。

一〇年にはドイツ軍艦ビネタ号に乗り組んで欧米を巡航し、ドイツにいたるや、ライプチヒ号に乗り移って南米に航し、ここで退艦して帰朝した。

このとき彼は中尉に進んでいた。

このように彼は中少尉時代に、先進国の海軍によって、砲術・航海術・戦術を修得したが、これだけの知識と経験を有する者は、彼の先輩と同輩とにはなかった。

明治一四年(一八八一)七月、浅間艦が練習艦として、操砲練習をさせられたとき、山本は大尉をもって砲術教官として同艦に乗り組み、練習生を指導した。砲術教育の基礎確立に貢献するところ多く、日清戦争の海戦勝利の一因は、ここにあったといわれる。

少佐のとき海軍大臣伝令使に任ぜられたが、このときはがらずも薩派の先輩の大臣西郷従道の知遇をうける機縁をえた。

ある日、山本は大臣からブリーフィング(概況説明)を命ぜられたので、山本は苦心して一篇の調査書を書き上げて、西郷に提出した。

西郷は一週間ぐらいでそれを返してきた。

「おわかりになりましたか?」

「わかった」

この手軽な返事を聞くと、山本は、声を強くして、

「閣下は海軍の新参者、私が七ヵ月もかかって調べた海軍の専門のものを、一週間でわかったとは何事ですか!」

というと、西郷は平然として、

「それでは、もう一度見せてもらおうか」というわけでふたたび調査書を提出すると、十日ばかりで返してきた。

「お読みになりましたか?」

「読まない!」

「それでは閣下は、読んでもわからんから、お前にまかせるという意味ですか?」

「そのとおり、そのとおり」

この一挿話は、西郷の清濁あわせ呑(の)むの大量と、剛腹豪胆、権威に屈しない山本の性格をよく表わしているが、これが山本の西郷に知られた機縁であったという。

西郷は明治七年の台湾事件のとき、朝命に従わずに出征を強行する決意を示した猛将ではあるが、そののちの行動は、茫漠(ぼうばく)として捕捉すべからず、一見賢なるがごとく、愚なるがごとく、大勇なるがごとく、小猪なるがごとく、その本領は一体どこにあるのかわからない人物であった。

文部卿のときもなにを聞かれても知らず、

「そのことなら大輔(次官)に話していただきたい。私は文部卿でなくて、文盲卿でござる」といったという。

また内務大臣のときは、属僚からなにを聞かれても、いっさいその可否をいわず、ただ、

「なるほど」

の一言だけを与え、「なるほど大臣」という異名をとったという。

山本の、人を人とも思わなかった挿話として、海軍省軍務局長のとき、陸軍の最高峰陸軍大将山県有朋にむかい、「山県君!」と同輩扱いに呼んで、山県を激怒させたことが伝えられているが、山本の傲岸不羈(ごうがんふき)は、軍部内だけではなく、外国にも知られていた。

のちに、ドイツのカイゼル・ウイルヘルム二世に会ったとき、

「ドイツで何かみたいものはないか?」

「クルップの機密工場をみたい」といった。

またイギリスのフィッシャー元帥に会ったときや、アメリカ大統領ルーズベルト(日露講和の仲介者)に会ったときも、相手の意表をついて、その偉才を知らせた。

明治一五年に浅間艦の副長、浪速艦の回航員として渡英、天城艦長を歴任、二〇年に海軍次官樺山資紀にしたがって欧米各国の海軍を視察し、二一年に大佐に進級して高雄艦長となった。

明治二四年四〇歳のとき、海軍大臣官房主事(のちに海軍省主事と改称)に任ぜられたが、ここで彼は海上生活に終止符をうち、「海軍の山本」として、第一歩を踏みだしたのである。

5 日清戦争の準備 top

日本陸海軍は、明治の創設の当初は、ロシアを想定敵国として整備された。

もちろん、当時の世界の大陸軍国にたいして、拮抗(きっこう)できる軍備力が整備されるとは考えられないにしても、軍備の対象としては、北境脅威のロシアが想定敵国として策定されたことは、当時の国際状勢からみて当然であろう。

鎮台組織が専守防衛の作戦計画にもとづくものであったこと、北海道に屯田兵をおいたことなどは、それを証明するものである。

ところが明治年代が進むにつれて、日本をめぐる国際状勢は変化し、明治二〇年代にいたって、想定敵国はロシアから清国にきりかえられ、陸海軍は対清軍備として整備されなければならなくなった。

日清両国は同文同種の隣国で、唇歯輔車(しんしほしゃ=密接な関係)的関係でありながら、両国政治家の失敗から、明治七年の台湾事件以来、明治一五年および一七年の朝鮮京城の変、一九年の長崎における清国水兵暴行事件、二二年の朝鮮の防穀令事件、二七年の朝鮮志士金玉均の横死事件となるにおよんでは、日清戦争は年とともに、しだいに必然的なものに化してきた。

こうした日清関係を背景として、陸軍は明治一二年に鎮台条例を改定して、戦時において全陸軍を三師団に編成することにしたが、一五年に軍備拡張の計画を立て、一八年五月に鎮台条例を改定し、全軍の常備隊を六個師団の戦列隊、歩兵二四大隊基幹の補充隊とし、それにほぼ同数の後備隊となったが、この編制は、攻勢的積極的な大陸作戦の計画にもとづくものである。

さらに明治二一年五月には、鎮台条例を廃して、鎮台を師団編制に改組し、近衛以下七個師団に編成した。

こうして欠隊をしだいに充実して、明治二六年までに、予定の部隊および兵員を充実したが、総人員六万九百余人であった。

この師団編制は、大体ドイツ軍制を模倣し、軍事教官メッケルの意見を参考とし、桂太郎が主動力となり、川上操六・児玉源太郎の協力をもって立案されたものである。

つぎに海軍は、西南戦争には軍艦・運送船二二隻、排水量合計一万七千六百トンをもって戦線に立ったが、もちろん海戦をしたわけではなく、陸兵の輸送と、その援護にあたっただけである。

明治一四年以来、毎年のように軍艦建造の議が政府に出され、一六年に今後八ヵ年の間に、大小軍艦四二隻を建造する案が決定された。

この建造案が、幾度か修正を見ながらも、着々と整備され、二六年には、扶桑・厳島・松島・橋立・吉野・浪速・高千穂を主力艦とし、軍艦三一隻、排水量合計五万九千八百トン、水雷艇二四姜、排水量合計一千四百トンが整備された。

6 戦時大本営条例の制定 top

明治二六年(一八九三)五月一九日、海軍省の隷下にあった海軍参謀部が独立して、海軍軍令部となり、陸軍の参謀本部に対立する海軍の軍令専掌機関となり、海軍軍事も二元組織になった。

初代の軍令部長は、海軍中将中牟田倉之助であった。

これと同じ日に、戦時大本営条例が制定された。これは戦時における陸海軍両軍令機関の関係を法文化し、これを天皇の下に統制したものである。

ところがこの大本営内の陸海軍の統帥部長は同等ではなく、参謀総長が大本営の幕僚長であって、参謀次長と海軍軍令部長とが、その隷下にある幕僚である。

まさに陸主海従的制度を如実にあらわしたものである。

この点では、海軍側に不満があったが、そのときは日清戦争の直前のこととて、その条例はそのように制定された。

7 川上操六の主戦論 top

参謀次長川上操六は、日清戦争が予見されるや、参謀本部の全力をあげて、対清作戦の計画に当った。

彼は、薩派という藩閥関係にありながら、さらに派閥的意識なく、出身藩別に拘泥(こうでい)せず、門地経歴を問わず、その材の用うべきを抜擢して適所に据え、官の上下によって、その意見を評価しなかったので、溌溂(はつらつ)たる意気は部内に横溢し、俊英はここに集った。

彼はこの部下の俊英をあげて、師団編成の充実、内外の軍事的調査、動員・兵站・衛生・通信・測量・演習・行軍などの統制・改革など、数々の計画を、それからそれへと実現させていった。

彼は満身の努力を、これに傾けたのである。

ある日、参謀本部で、陸軍の首脳者が相会して、出兵の議を図ったが、山県有朋は枢密院議長ながらも陸軍の重鎮として、まず口を開いた。

「彼我の兵勢を案ずれば、清軍に対するわが軍の勝算はあまりにも少ない。

ゆえにわれより進んで戦いを求めることなく、かれより来るを待つべきである」

山県は自重派であった。しかるに川上は断固としてこれに反対して、

「われに勝算歴々たるものがある」

とて、攻勢作戦の可なる理由を縷々(るる)述べたが、山県はその主張を固守して譲らない。

ここに両者相対して激論が交わされ、議はどうしてもまとまらない。川上はついに怒って、

「このオヤジ、兵を解せず!」

と放言したので、山県は怫然(ふつぜん)色をなし、ドアを排して去った。

川上は省りみるところあったか、にわかに山県を追って陳謝し、

「今や軍国の大事を議するに、閣下が去っては、決するところがない」

と、至誠を面にあらわして懇願したので、山県はふたたび会議に列し、議はついに出兵に決したのである。

ところでこの大自信家川上も、一歩を譲ったのが、山本権兵衛であった。

和戦を決する最後の伊藤首相以下の最高会議に、川上とともに、海軍省主事山本権兵衛が招かれて、陸海軍の軍状をのべることになった。

このとき川上は、陸軍の大軍を朝鮮に上陸させ、それからひたおしに北上して北京にはいるという作戦計画を述べた。

すると、黙々と聞いていた山本は、

「陸軍の工兵隊に、九州から釜山まで架橋させたらどうか。そうしたら大部隊の陸軍は楽々と戦地へ行けるだろう」

といった。

川上が陸軍だけで戦争ができるようなことをいったことに対する椰揄(やゆ)であった。

それから山本は、制海権のことから、軍隊および食糧・軍需品の輸送のこと、また護衛艦隊のことを説述し、川上の反省を求めた。

川上はその説に敬服し、その翌日山本を参謀本部に招いて、部員一同にその説を聞かせた。

参謀本部の作戦計画は、これによって修正されたという。

8 軍令部長の更迭 top

日清戦争に当面したとき、陸海軍の首脳部を見れば、参謀総長有栖川宮織仁親王・参謀本部次長(またも名称変更)川上操六・陸軍大臣大山巖・陸軍次官児玉源太郎・海軍軍令部長中牟田倉之助・海軍大臣西郷従道・海軍次官伊藤高吉であって、山本権兵衛は海軍省主事であった。山本は開戦のとき海軍大臣副官になった。

明治二七年六月五日、大本営の設置が令せられた。

当時政府の方針が、必ずしも開戦と決していたわけではなく、この三日前の六月二日に、第五師団が参謀本部から、朝鮮出動の内命をうけ、五日午後一時に動員が令せられたのであるから、大本営の設置は、ずいぶん過早のようである。

しかしこのときは、軍部がすでに開戦を決したのであろう。

こうして編成された大本営は、幕僚長熾仁親王・陸軍上席参謀川上操六・海軍上席参謀中牟田倉之助であった。

海軍軍令部長の地位は、参謀総長の下位にあった。

ところで七月一七日、突如として中牟田は軍令部長を免ぜられて、枢密顧問官となり、枢密顧問官海軍中将樺山資紀が、予備役から現役に復して、軍令部長に任ぜられた。

この交代はどういう理由であったか、もとより明らかにされたわけではないが、薩派軍閥が肥藩出身の中牟田を追ったという見方が強い。

しかし更迭は、ひとり軍令部長だけではなかった。

山本権兵衛が海軍省に入るとともに、官房主事という下僚をもって、大臣を動かして、海軍の刷新を断行し、将官八名を含めて八九名の将校を、予備役に追いやった。

しかしこれは必ずしも薩閥擁護のためとばかりは見られず、無能者を淘汰したのである。

けれどもこうした淘汰の結果、海軍の要路は、おのずから薩派によって占められた。

すなわち海軍大臣西郷従道・海軍軍令部長樺山資紀・連合艦隊司令長官伊東祐享(すけゆき)の三重要職をはじめ、鎮守府司令長官としては、横須賀井上良馨・佐世保柴山矢八である。

そして山本は海軍省高級副官として、全海軍を動かす原動力であった。

茫洋の大臣西郷の下において、山本は機関車の実行力と、日本刀の切断力を示したのである。

こうして戦われた日清戦争には、川上は陸軍上席参謀として兵站総監を兼ね、帷幄(いあく=参謀部)にあって、作戦の重任にあたったが、事実上、陸海両軍の作戦を指導したものであった。

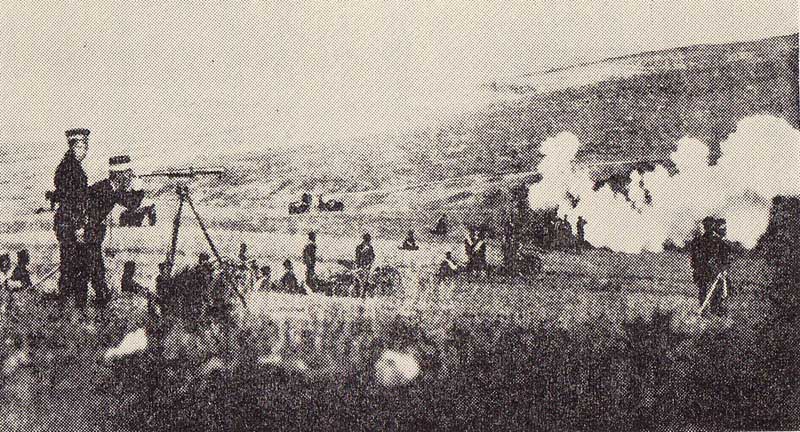

|

日清戦争の野戦(明治27年)

日清戦争・日本軍、鳳凰城(ほうおうじょう)における大勝

|

9 戦争から戦争へ top

参謀総長熾仁(たるひと)親王は戦争なかばにして薨去、小松宮彰仁(あきひと)親王が、その後任になられた。

陸軍は第一期作戦に連勝し、ついで主作戦たる直隷平野の決戦をなすべく、第二期作戦を準備し、彰仁親王を征清大総督に、川上操六を総参謀長に任じて、新作戦に移ろうとした四月一七日に休戦となった。

海軍は黄海の海戦に勝ち、威海衛(いかいえい)において北洋艦隊を降伏させた。

日清戦争は連戦連勝の勝利をもって終ったが、三国干渉のことから、日露戦争は日本の宿命のように考えられてきた。

想定敵国はふたたび復してロシアとなった。しかもそれは必然的想定敵国の範囲に入るものであった。

陸軍はロシア陸軍と満州において雌雄(しゆう)を決すべき作戦計画のもとに拡充された。

そして明治二九年度の予算からそれに着手され、三六年の末までに、大体予定の師団が整備された。

それによれば近衛および一二師団(一師団は歩兵二旅団〈一旅団は二連隊〉、騎兵・砲兵各一連隊、工兵・輜重(しちょう)兵各一大隊より成る)、騎兵二旅団・野戦砲兵二旅団・要塞砲兵六連隊と二大隊・鉄道一大隊、その他、対馬警備隊・台湾守備隊・憲兵隊・軍楽隊である。

この一三師団が戦時に動員されて戦時編成となれば、第一線に立ちうる野戦軍は、歩兵一五六大隊・騎兵五四中隊・野山砲兵一〇六中隊(六三〇門)・工兵三八中隊、以上戦闘員約二〇万であって、動員しうる後備隊はこのほかである。

これに対してロシア陸軍は、七〇師団、戦闘員約二〇〇万のうち、即時満州に動員しうる兵力は、歩兵一〇〇大隊・騎兵七五中隊・砲兵三〇中隊(二三〇門)・工兵八中隊と算定された。

海軍は戦闘艦六隻・一等巡洋艦六隻をもってする六六艦隊の実現を期し、明治二九年度の予算から着手され、三六年の末までに、大体予定どおりに建造された。

すなわち、軍艦・駆逐艦合計七六隻、排水量二五万八千トン、水雷艇七六隻であって、これをもって戦闘艦六隻(富士・八島・敷島・朝日・初瀬・三笠)、装甲巡洋艦六隻(八雲・吾妻・浅間・常磐・撃手・出雲)の六六艦隊を編成することができた。

10 豪胆、事に当りて善く断ず top

この陸軍の軍備拡張は、主として参謀本部次長川上操六によって立案され、かつ実施されたものである。

川上は対清主戦論の急先鋒であったが、日清戦争後は、日露必戦論の確信者であった。

彼は日清戦争が終わるや、みずから新領土台湾に赴き、また南清および安南(南仏印)・東京(トンキン=北仏印)を巡視し、さらにウラジオストックから東部シベリアを歴巡したが、このとき早くも彼の脳中には、日露戦争がパノラマのように映った。

「日露相戦うであろう!」彼はかく確信した。

そして陸軍大学校を充実し、作戦部の人事行政を刷新し、対露戦争にあてる謀将を養成するとともに、参謀本部の全能力をあげて、対露作戦計画の立案に努力させた。

明治三一年一月、彼は彰仁親王に代って参謀総長に栄転し、その九月大将に昇った。

参謀本部六七年の歴史において、これに長たりし者前後一八人、このうち真に陸軍軍令府の長官として、その名を恥ずかしめなかった謀将としては、川上と児玉源太郎の二人をあげざるをえないであろう。

しかもその任期と功績からいえば、児玉は川上におよばない。

川上こそわが陸軍軍令界の空前絶後の名将であった。

ゆえに当時の川上は、陸軍軍令府の首脳者であったというよりも、むしろ全陸軍の中枢人物であった。

当時陸軍には、山県有朋・大山巌・野津道貫・桂太郎の諸将があったけれども、対露作戦の用兵計画の知と能とにおいては、とうてい川上に匹敵するものではなかった。

対露軍備に焦慮していた陸軍としては、川上を中枢人物としていたことは当然であろう。

しかるに川上は、連年の異常の激務のために健康を害し、三二年五月一一日、五二歳の壮年をもって斃れた。

天下彼を知ると知らざるとを問わず、陸軍のために彼の死を惜しみ、ひとしく「ああ川上あらしめば!」の嘆声を発したのであった。

対露戦争における彼の能力への期待が、絶大なものであったことを証するものである。

川上の陸軍軍備拡張経営に対応する海軍軍備拡張の経営者は、山本権兵衛である。山本は海軍省主事および副官として、早くも海軍の実力者であったが、明治二八年三月海軍少将に昇り、海軍省軍務局長に任ぜられたのちは、「権兵衛大臣」といわれて、西郷海相・伊藤次官の勢威をしのぎ、海軍行政は彼を軸心にして回った観がある。

彼は二八年末に、海軍経営の大綱を西郷海相に提出したが、それがさきにのべた六六艦隊案であって、それに関連して、建艦設計に関する意見をのべているが、これらの意見は、当時において類例を見ない卓見であった。

明治三一年五月、中将に進み、一一月には次官を飛び越して、一躍第二次山県内閣の海軍大臣に任ぜられた。

この地位を占めたのちの山本は、正に百獣その前にひれふす獣王獅子である。

彼の前に立つ者をことごとく倒し、その羽翼に抱かれる者を後方に従え、海軍軍政のうえに、ドッカと腰を下した。

こうして海軍を整備して日露戦争を迎え、こうして人事を左右して、海軍部内に薩閥を育てた。

功罪ともに大きい。

しかも彼の人間としての偉大さは、ほとんど異論のないほどの絶大的なものであった。

新鋭六六艦隊の整備、下瀬火薬をはじめ軍需兵器の完備、これらは対露戦勝に大きい礎石を据えたものであった。

また一方無能者淘汰の太刀の冴えは少しも衰えず、戦争の前までに、中将以下多数を海軍から退けた。

中にもその人事行政において、部内外を驚かせたものは、連合艦隊司令長官日高壮之丞を、舞鶴鎮守府司令長官の閑職に祭りこんで、その長官であった東郷平八郎を連合艦隊司令長官に起用したことである。

東郷の将帥としての器と、その胆力は、その部下の作戦参謀秋山真之の知謀と相まって、対露海戦の勝利の根因をなした。

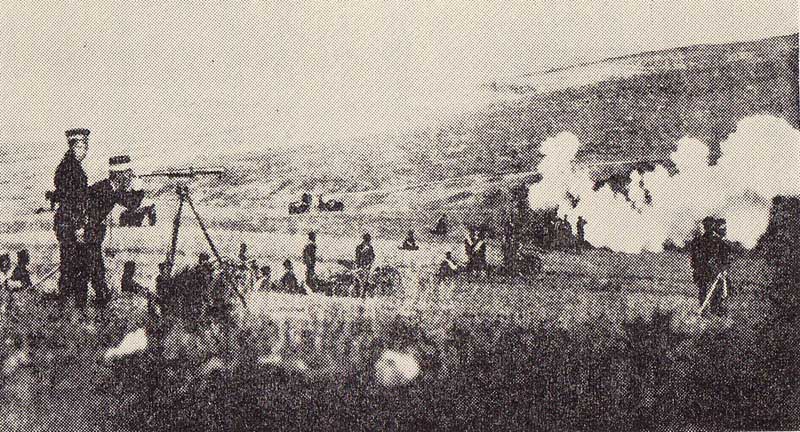

|

広島の大本営――日本のアジア進出は広島の大本営で始り、広島の原爆で終った。

|

11 大本営条例の改正 top

戦時大本営条例が、陸主海従的のもので、海軍側か不満であったことはさきにのべた。

そこで日清戦争後に、その改正が海軍によって企図され、明治三二年に海軍大臣山本権兵衛は、陸海軍並立主義に立つ改正案をもって、陸軍大臣桂太郎に示して、その同意を求めた。

その改正点は、参謀総長が大本営の幕僚長になるのではなくて、「特命を受けたる将官」がこれに任せられるようにしたものである。

桂はこれに反対した。

桂の反対にあって、山本は憤懣やる方なく、その意見を、帷幄上奏の権能によって、天皇に上奏した。

天皇は元帥府に諮詢されたが、そのいずれとも裁決を与えられなかった。

しかし日露関係の険悪化とともに、この問題もそのままに放置できず、陸海軍部であらためて協議し、陸軍側の譲歩を求めて、大体海軍側の意見をいれて、改正案を作った。

この案は、陸軍参謀総長と海軍軍令部長を、同列同等の陸軍と海軍との幕僚長とするものである。

この案を上奏したところ、ただちに裁可があり、明治三六年一二月二六日日になりて改正された。

12 薩閥の核心・山本権兵衛 top

「長の陸軍・薩の海軍」といわれるけれども、明治初年から中年にかけては海軍部内における薩閥は、陸軍部内における長閥の比ではなかった。

たとえば明治時代に陸軍大将になった者三二名を分類すれば、皇族四名・薩藩出身九名・その他八名に対し、長藩出身は一一名にすぎない。

ところが海軍になると、同じく明治時代に海軍大将になった者一五名のうち、皇族一名・他藩出身一名に対し、薩藩出身は一三名である。

ほとんど全部が薩藩出身といってもよいほどである。

中将以下がこの割合ではもちろんない。

ということは、他藩出身は中将までにはなれるが、大将にはなれなかったということもいわれるであろう。

いずれにしても海軍部内における薩閥の力は、実に絶大なものであった。

西郷・樺山・川村・仁礼の各海軍大臣時代に、この閥力を育成し、山本時代にそれが大成したものである。

しかし山本は、必ずしも閥内の人物だけを起用したわけではなく、閥外の瓜生外方・斎藤実・島村速雄・加藤友三郎などの逸材をも登用した。

13 シーメンス事件 top

第二次山県内閣ののち、第四次伊藤内閣・第一次桂内閣と、内閣は変っても、山本海相は変らず、足かけ八年の問、海軍軍政の上にその経綸を実行した。

桂はいうまでもなく、明治時代の大政治家伊藤博文すらも、山本の気魄(きはく)におされて、一歩を譲っていた。

明治三九年一月、海相をやめて軍の参議官となった。

戦後の行賞では、戦陣に臨(のぞ)まないで、功一級金鵄勲章を賜わったのである。

大正二年二月、第三次桂内閣の倒れた後をうけて、内閤を組織した。閣僚には、原敬以下政友会の幹部を当て、多年の懸案であった行政および財政の整理を断行し、軍部大臣の現役武官専任制の現役制を撤廃し、文官任用令を改正するなど、着々内治を刷新し、その豪快な政治的手腕をふるったが、はしたくも起きたのが、シーメンス事件である。

彼にはその直接の責任はなく、またなんの関係もなかったが、海軍の首脳者という責任から台閣の首班たることわずか一年そこそこで挂冠(けいかん=辞職)した。

しかしこれが彼の致命傷となり、傷ついた者は弱く、その五月にもろくも海軍を追われた。

こうして雌伏一〇年、もう彼はふたたび立ちがたいと思われていたが、大正二一年八月、加藤友三郎内閣のあとをついで、七二歳の老獅子は、決然立って組閣に着手し、大震災の真最中の九月二日に、第二次山本内閣の首班となった。

しかし不運にも、翌年一月に、虎の門事件によって辞職した。

二回とも突発事件で辞職したわけである。

彼はよほど残念であったと見え、「十分にわが輩の経綸を行なうことができなかったのは遺憾である」といった。

昭和八年(一九三三)一二月九日、八二歳をもって没した。

その葬儀に際し、誄詞(るいし=天子のお言葉)を賜わったが、その冒頭の「烱眼人を知りて克く任じ、豪胆事に当りて善く断ず」の句は、正に彼の全貌を表わすものである。

とにかく彼は海軍の経綸に富み、実行力のある豪将であったが、首相としては、成したことの少ない気の毒な政治家であった。

参考史料・文献

鷲尾義直『英傑山本権兵衛』

永松浅造『海軍の父山本権兵衛』

高木惣吉「山本権兵衛」(『代々木』第五四号) |

高木惣吉「山本権兵衛」(『文芸春秋』昭和三九年八月号)

鈴木栄治郎『川上将軍』

松下芳男『明治軍制史論』『明治の軍隊』『近世戦将謀将伝』 |

top

****************************************

|