|

****************************************

Index 岩倉・大久保 木戸 板垣 大隈・松方 伊藤 陸奥 星 川上・山本 山県 桂 西園寺・原

1 維新の三傑

木戸孝允が、大久保利通や西郷隆盛とならんで、維新の三傑とよばれているのは周知のことである。

ところが、維新政府の成立以後の中央の政局をみると、三傑がそれぞれにあいついで世を去るまでの約一〇年間、政治史上におとしている木戸の影は、大久保や西郷ほどに強烈ではないかのようである。

西郷が鹿児島城下の城山に戦場の露と消え、大久保が帝都清水谷の路傍で刺客の手によって果てた最期にくらべると、三傑のなかでただひとり、木戸は畳のうえに死をむかえることができた。

西郷は武人であり、軍事の専門家として維新史上に足跡をのこすとともに、その人間的魅力によって後代まで多くの崇拝者を生みだしている。

大久保は、政治家として、その果断と敏腕を独裁的にふるい、近代日本の支配機構の構築に大きな役割をはたした。

近代日本の建設にあたって、木戸がはたした最大の役割はいったい何であったのか。

幕末に討幕運動の中核として活躍した長州藩の代表者として、木戸は維新政府の実力者となった。

幕末の政争で、長州藩は多くの人材を失ったとはいうものの、王政復古のとき、木戸を長州藩の代表と目することにおいては、自藩も薩藩以下の諸雄藩も一致していた。

なぜ、木戸はそのような地位にたったのであろうか。 |

桂小五郎のころ

|

明治元年(一八六八)当時、木戸は三五歳、広沢真臣(さねおみ)が三四歳、井上馨(かおる)が三二歳、山県有朋(やまがた・ありとも)が三〇歳、伊藤博文(ひろぶみ)が二七歳。

長州藩出身有力者のあいたでは、たしかに木戸は最年長であったが、それにしても、ここにあげた他の政治家たちと、それほど年齢がかけはなれていたわけではない。

にもかかわらず、木戸と、井上・山県・伊藤では、ひとまわり以上も年齢がちがうほどに、新政府部内における声望も地位もちがっていた。

維新の三傑のなかで、おなじ年に、大久保は三八歳、西郷は四〇歳であった。

木戸は三傑のなかの最年少者であり、三傑のなかでもっとも早く死んだ。

幕末・維新期を通じて、明治の政治家のなかで、木戸はもっともその活動期間がみじかかった政治家のひとりであったということがいえよう。

その木戸に三傑の一人としての地位をもたらした理由はなんであったろうか。

2 三傑とよぱれた条件

ひとつには、長州藩士としての木戸の家格が問題であろう。

木戸は、二〇石どりの藩医和田昌景の次男にうまれた。

隣家の桂孝古の死にあたって仮養子となり、桂家をついだ。桂家は世禄一五〇石、木戸があとをつぐとき九〇石に減禄となった。

ときに木戸は七歳であった。この家格は、おなじ一五〇石の高杉晋作と同等である。

井上馨が郡村居住の藩士として、山県有朋が軽輩の子として、伊藤博文が足軽株をついだ農民を父としてうまれたのにくらべると、高杉や木戸のような城下町萩に居住する格式高い家の後継者という地位は、それだけですでに別格であった。

まして、そうした家格のゆえに、年少のころから正統な文武の教育をうけ、一三歳に満たぬとき、藩公の親試にさいして即題詩作を賞せられたという経歴が、いきおい、なお封建的身分秩序を一方ではよりどころとしながら展開された幕末の尊体・倒幕運動の過程で自然に重きをなしたことは当然であった。

他方、木戸が吉田松陰の門下に入ったのは、十六歳のときのことである。

これは松陰が野山獄を出獄して、父のもとで松下村塾をひらいた年に先だつこと五年であった。

しかも松下村塾の塾生たちは、久坂玄瑞・飯田正伯・小野為八らのような微禄の医者の子、入江九一・吉田稔麿(としまろ)・品川弥二郎・山県有朋・伊藤博文のような軽輩の子が大部分であった。

八二石の藩士の子の横山重五郎、一五〇石の藩士の子の高杉などは異例の存在であった。

しかも、高杉の入門にあたっての周囲の反対を考えると、歴とした藩士の入門は至難のことであったにちがいない。

木戸に幸いであったのは、九〇石の藩士の家の当主でありながら、幼なくして家督をついだために、なお医師である 実家に養われたという比較的に自由な環境の存在であったかもしれない。

ともかくも、他にさきがけて、松門の大先輩となった。

しかも、松門では数少ない由緒格式の高い藩士の家の当主であった。

松陰門下で、木戸がいわば二重の意味で一頭地をぬいた存在であったことは否定できない。

松陰門下の先輩として、しかもその家格から来る藩政上の地位からいって、それだけで木戸は幕末長州藩の倒幕運動における代表者的存在としての資格は十分であった。

その木戸を、さらに倒幕運動の全国的な組織活動のなかで重要な人物とするのに力あったのは、ひとつには、斎藤弥九郎道場の塾頭という地位にあった経歴である。

斎藤弥九郎は、千葉周作・桃井春蔵とともに当時江戸の三大剣客と称せられたが、こうした在野の高名な大道場は、当時の諸国の雄心勃々たる青年武士たちの交流の場として有効であった。

木戸がとくに水戸藩士との交流をふかめたのは、この斎藤塾時代であった。 |

松下村塾

|

木戸の経歴の特異性は、維新にいたるまで一度も脱藩・亡命、または謹慎・投獄などの経歴をもっていないことである。

かたちのうえでは、つねに藩の主流をあるいている。

藩公父子の信任がもっとも厚かった高杉でさえもが、例の禁門の変につらなる長藩挙兵進発に反対の立場から主命をうけて奔走するうちに、命令を逸脱して投獄されている。

さらに、第一次征長役の直後における恭順派の政権掌握のときと、元治の内乱を指導して政権を奪回しながらも馬関開港を主張して孤立したときと、二度にわたって亡命している。

これに反して、木戸は、そのいっさいの行動を、つねに、藩命あるいは職務にともなう当然の任務という形式でおこなっている。

木戸が危機にたったのは、坂下門の変の関係者の自殺に関係したとき、および禁門の変に長州藩か敗北したさいに京都を脱出したときであるが、それは幕府との関係における危機であって、藩との関係によるものではなかった。

さらに、木戸は、その幕末における主要な活動を藩地以外の、江戸や京都においておこなっている。

それは、木戸を藩の渉外担当者として不可欠の人材にしてしまったし、また藩内政争に直接にまきこまれる可能性を減じた。

そしてこのことが、前記の木戸の経歴における幕末志士の幸運な経歴をかたちづくるうえに、役割をはたしたし、また長州藩出身の中央政治家としての木戸の人格をかたちづくるのに重要な意味をもった。

つねに政局の中心地にあって内外の状勢および自藩内の状勢をみることができたことが、維新にあたって木戸が長州藩出身の最大の中央政治家として登場することにあずかって力あった。

以上のような条件が木戸にそなわっていた。

それは、井上や山県や伊藤、そして病死した高杉にさえもない条件であった。

これらの条件が、結果として維新の三傑の一人という地位に木戸をおしあげる諸条件をかたちづくったのであった。

3 尊攘運動における役割

長年にわたる江戸遊学ののち、木戸は二五歳で役につき、江戸づめとなった。

ちょうど安政大獄の直前であった。

師松陰が小塚原に斬られた直後、木戸は江戸藩邸内の有備館(ゆうびかん)御用掛、やがて館舎長となった。

このころから、事実上の長州藩渉外担当者としての木戸の活躍は、急速にその外延を拡大する。

周布政之助(すふ・まさのすけ)・木戸・久坂・高杉というグループが明確に形成されてくるのもこのころである。

この有備館時代に坂下門の変がおこり、老中安藤信正襲撃の機におくれた水戸藩士が木戸をたずねて有備館で自殺するという事件があった。

この事件のために木戸と伊藤博文は幕府の糾問をうけたが、けっきょくは譴責処分ですんだ。

二九歳のとき、木戸は京都において周布および中村九郎とともに他藩交渉の任にあたることを命ぜられている。

長井雅楽(うた)の航海遠略説を排し、奉勅攘夷の議に決したのもこのときであった。

木戸は長藩尊攘派のスポークスマンとして、中央政局に登場したのである。

文久二年(一八六二)、周布政之助が土佐藩とトラブルをおこしている。

攘夷決行の勅使を奉じて長州藩世子が江戸へ東上したとき、山内容堂は勅使待遇のことにつき、周旋するところがあった。

一日、世子は容堂を招いた。酒席のうえで、容堂は久坂に詩吟(しぎん)を望んだ。

久坂は僧月照(安政大獄を逃れて薩摩で西郷と入水自殺をはかり、西郷だけが蘇生した)の詩を吟じ、「廟(びょう)堂の諸老何ぞ遅疑する」の句で中絶した。

周布は突如として席をたち、容堂を指さして、「侯もまた廟堂の一老公なり」と発言したので、容堂は席を蹴って帰った。

つづいて、久坂・高杉・井上馨(志道聞多=しじ・もんた)・品川弥二郎(しながわ・やじろう)らが武蔵金沢に外人公使襲撃の計画をたてた。

久坂が計画を土佐藩尊攘派の武市半平太につげたために、武市はこれを容堂に告げ、容堂は幕府および長藩に急報し、おどろいた長藩邸では世子みずから慰撫(いぶ=なだめる)にのり出し、事なきをえた。

世子は高杉らに酒を賜わったが、その席上、同席した土佐藩士にたいし、酔に乗じた周布は容堂にたいする罵言をはいた。

土佐藩士は怒って周布を斬ろうとしたが、高杉の機転でその場はおさまった。

この事件で長土両藩の仲は冷却し、周布はおもてむき帰国を命ぜられ、麻田公輔(あさだ・きみすけ)と変名した。

当時、参政吉田東洋を暗殺して尊攘派が政権をにぎっていた土佐藩は、長州藩のもっともたよるべき雄藩であった。

藩主の養女を土佐藩主に嫁(とつ)がしめるという過程が進行中であり、婚姻はとどこおりなくおこなわれたが、両藩の感情の冷却は挽回すべくもなかった。

もちろん、容堂の本心は、吉田東洋を信任し、武市らの尊攘派をにくんでいた。

それは状勢の変化によって尊攘派が没落したとき、容堂が武市らにたいしておこなった弾圧と断罪の峻烈さ、冷酷さからも知られる。

その点で、一時的に時流に乗っていたにすぎない容堂の本質を指摘した周布の感覚は鋭く正しかった。

しかし、この事件によって、挙藩尊攘路線をとる長州藩は孤立することになった。

こうした状勢下で、木戸は、周布・高杉らとともに、乾坤一擲(けんこんいってき)ともいうべき方針をたてた。

それは、

御国も、今日より割拠之覚悟をきめ、防長二州を一天地と相心得候而(て)速に用意仕(つかまつ)らずしては、直に他日勤王之決戦も六(む)つかしくと存じ奉り候。

これにつき麻翁(周布)も一通り御咎仰付られ候はば、御国において御改革の大将に致し、高晋ら帰国の上麻田翁へ先立候而(て)必死に尽力仕候はば、速に成就仕るべく候。

もしも此儀容易に相運び兼(かね)候はば、麻翁とともに高杉弟等も一先(ひとまず)亡命なりとも仕り、一周旋仕るべき歟(か)(『木戸孝允文書』第一)。 |

の策であり、元治の内乱とその後における高杉の「大割拠」の主張と一致している。

いわば、防長二州をひっさげて割拠し、挙藩幕府と対峙する方策が、このとき、周布・木戸・高杉らのあいだに決定したのであった。

4 察知できなかったクーデター

木戸・高杉らが率先して航海遠略説を排し、破約攘夷・攘夷親征の藩論が決していらい、長州藩は中央政局をリードするにいたった。

この間、木戸は学習院用掛として、藩論の対外的浸透に奔走し、あるいは幕府の政治総裁職松平慶永(よしなが)を説き、あるいは諸藩との折衝にあたっている。

文久三年(一八六三)五月一〇日、攘夷実行の期日に、長州藩は下関海峡において外国船砲撃をおこなった。

木戸は京都でこの報をきいて、詩をつくっている。

七国の外夷(がいい)すでに我にせまる、内地の姦吏(かんり)将(まさ)に間を窺はんとす。

天下擾々(じょうじょう)尊攘を説き、侯伯幾十都門に入る。

我が公一朝宮城を拝して去り、大道独り行く何ぞ人に関せん、孤守す決戦弾丸の地……(『松菊木戸公伝』)。 |

そこには、割拠による独自の行動をとる決意が、まず単独で攘夷を決行することのなかに実現されたことを表明している。

しかし、京都の状勢は急変した。

幕閣内の反尊攘強硬派は、「尊攘派打倒クーデター計画」を実現するために、五月下旬、老中小笠原長行の「率兵上京」をおこなった。

幕府の三兵軍事力一六〇〇人をひきい、イギリスから軍艦二隻を借りいれての上京は、「半植民地型政変の企図」をもつものといわれる。

そして、八月一八日、薩摩・会津二藩による反尊攘派クーデターが決行され、長州藩および三条実美以下の尊攘派廷臣が京都を追われたのであった。

江戸の幕閣に抬頭してきた小栗忠順(おぐり・ただまさ)ら幕府専裁を回復しようとする買弁的な実力派吏僚層による「尊攘派打倒クーデター計画」は小笠原の「率兵上京」の成果があがらなかったことによって失敗したが、島津久光ら公武合体派雄藩が政局のヘゲモニーをにぎった。

「割拠」尊攘の長州藩は孤立した。

木戸は、このクーデター計画をまったく察知することができなかった。

その前日の一七日には、攘夷親征の経費を借用するための手配をおこなったくらいであった。

これは、長州藩の渉外担当者としての木戸の大きな失策であった。

しかし、極秘裡にたてられたクーデター計画を木戸が察知できなかったからといって、それは木戸の責任ではない。

のちの王政復古クーデターの断行によって、このときの雪辱をとげたのであるが、木戸にとっては無念であったにちがいない。

自分一身は度外中之度外にて、生死は申すに及ばず、乞食と相成候とも穢多(えた=賤民)と相成候とも、二州だけ之勤王之思食灰(おぼしめし)と相成候ては決而(て)相済まず(『木戸孝允文書』第一)。

と、その一念を表明している。

そして、その決意のごとく、木戸は長州藩退京後の京都に、変名して再潜入した。

久坂・寺島忠三郎・中村九郎・野村和作・入江九一らが木戸と行動をともにした。

木戸は、この間、諸廷臣や諸藩の間を往来して、長州藩の地位を旧に復し、三条以下の廷臣の雪冤(せつえん=無罪にする)のための政治工作をおこなったが、何分にも武力を擁するクーデター政権に阻止されて成功しなかった。

| 讒訴(ざんそ=そしり)弥(いよいよ)貫徹、所詮(しょせん)正義徹上仕り候目途之なく、戊午(ぼご)来天下正義之士生かはり死かはり天朝の為に名分相立ち候様尽力仕り候も灰と相成り悲嘆此上無く、昨今京地に滞在仕り候とても甲斐も之無く、此晩より断然西下仕候心得に御座候(『木戸孝允文書』第一)。 |

と、帰藩の決意をかためた。

5 ゆれ動く長州・元治の内乱まで

八月一八日の政変以後、長州藩にとっては、当面の主要な敵は「薩賊会奸」とされた。

木戸が政変直後に、 「速に国論益(ますます)一定之策相立られ」(『木戸孝允関係文書』第一) と警告を発したにもかかわらず、藩論は二分し、長井雅楽の伝統をつぐ藩内俗論派は周布らの追い落しをはかった。

九月一日、椋梨(むくなし)藤太らの俗論派はいったん周布らを政府から追うことに成功したが、奇兵隊総管の高杉らのまき返しにあい、ふたたび周布らが返り咲いたのみか、高杉・久坂らも要職にあげられ、二転三転ののち、かえって藩論は硬化した。

藩論は、藩主父子雪冤(せつえん=無罪にする)のために、世子を奉じて上京するの方向にかたむき、世子警衛軍として、久坂および来島又兵衛に遊撃軍を組織させた。

すでに詔勅において、「長門宰相(毛利侯)の暴臣の如き、其主を愚弄し……此の如き狂暴の輩、必ず罰せずんばあるべからず」ときめつけられ、逆賊の名をおわされていた。

武力上京雪冤の議論は藩内に高揚した。従来木戸とともに行動していた中村九郎もこの議論にまきこまれた。

断乎として反対したのは周布と高杉であった。

高杉は、上京に反対し、 「拙者は御割拠も真之御割拠が得意也、進発も真之進発が得意也、ウハの割拠不得意也、ウハの進発は聞くも腹が立也……君公の御上京を留むる也、即大割拠也」(『東行先生遺文』) と晝いている。

木戸が帰国したのはこのときであった。

木戸もまた、周布・高杉と同意見であった。

帰国し、木戸が直(じき)目付役に任ぜられたとき、彼は任命を拝辞したが、その辞表のなかに、

「国元騒擾之趣相聞大自然万一御誠意に障り侯義之(これ)有り侯ては容易ならざる御事と存じ奉り、一先づ帰国仕候」(『木戸孝允文書』第一)と、帰国の目的が挙兵上京阻止(そし)にあったことを明らかにしている。

しかし、状勢は進発反対に不利であった。

激しかった藩論をおさえきれるものではなかった。

進発反対論は孤立した。

決断の早い行動人である高杉と、ねばり強い折衝の人である木戸の差が生じてきた。

「弟誠心到らず、高杉までも只身を潔よく致し候歟(か)と存じ居り候よし、此に於て悲泣に堪へず、独立独行一身潔くと云はば其れにて苦しからず」(『木戸孝允文書』第一)と、苦衷(くちゅう)をのべている。

木戸はふたたび上京して、雪冤(せつえん=無罪にする)のための対外折衝にしたがうことになった。

しかし、藩地に残った高杉は来島又兵衛説得の命をうけたが、説得は効を奏しなかった。

高杉は帰任の命を無視して、京坂の木戸らに連絡をとるために無断で上京した。

そのために罪をえて投獄された。

これを知った周布は酔に乗じて馬をはせて野山獄におもむき、抜刀して獄吏に開門させ、高杉を叱咤(しった=叱り付け)した。

これが周布の失脚の原因となった。

木戸が京都にあり、高杉が獄中にあり、周布が失脚したとなれば、もはや進発論は阻止できなかった。

来島・久坂・真木和泉(まき・いずみ)らのひきいる兵につづいて、福原・国司・益田の三家老が指揮する藩兵が上京を開始した。

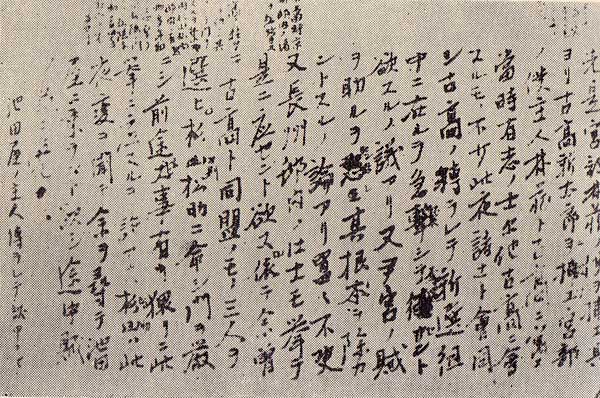

|

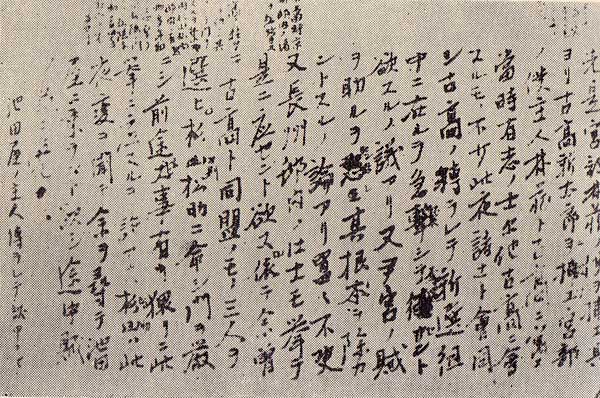

木戸孝允の書いた池田屋事変の記事

|

この間、京都では、新撰組が池田屋をおそい、木戸はあやうく難をのがれたが、吉田稔麿ら長藩士をふくむ志士たちが殺された。

こうして、禁門の変がおこり、長州軍は、会薩二藩に敗退し、一転して第一次長州征伐となる。

おりしも、かっての攘夷決行の報復として、四ヵ国連合艦隊の下関砲撃があった。

高杉は罪を許されて、井上馨・伊藤博文とともに講和を成立させた。長州藩はこれをもって開国論に転ずる。

息つくひまもなく、幕府の征長の役である。

対幕恭順を主張する俗論派は、藩政府員の責任を追求しはじめた。

元治元年(一八六四)九月二五日、山口の政事堂で両派の激論がたたかわされた。

その夜、帰宅の途中で、井上馨は刺客におそわれ、瀕死の重傷をうけた。

そこから何ほども離れていない止宿先で、周布政之助は自刃した。

俗論派の椋梨藤太一派が政権をにぎり、三家老の首を持参して幕府に和を乞うた。

無条件降伏にひとしい講和であった。

和議の席上、幕府がわから追求された二人の人物の名は、木戸と高杉であった。

木戸は禁門の変の敗北後、但馬(たじま)の出石(いずし)に潜伏しており、その所在については数人の同志しか知らず、高杉さえもが知らされていなかった。

高杉はいち早く藩を脱出亡命していた。

間もなく高杉がひそかに帰藩し、伊藤と語らって、俗論派政府追討の反乱を組織した。

俗論派のにぎる藩正規軍と、高杉のもとに伊藤・山県らが指揮する諸隊との、いわゆる元治の内乱がおこり、高杉らは勝利し、政権はまた正義派の手に帰した。

6 薩長連合の必然性

「武備恭順」をとなえて、木戸・高杉のいわゆる大割拠を実現した長州藩は、木戸が提出した建言書の表現によれば、「防長二州粛然深夜之如き形状」(『木戸孝允文書』第二)を現出した。

木戸・高杉という名コンビは、高杉が藩内の体制確立に努力すれば、木戸は討幕のための対外条件を確立する方向にむいた。

但馬出石の潜伏先で諸隊反乱の報をうけた木戸は帰国の途についた。

そして、慶応元年(一八六五)四月、下関につき、そこで土佐の中岡慎太郎とあった。

つづいて坂本竜馬が来関し、薩長連繋の策を講じた。

薩長同盟における長州藩がわの中心は木戸であり、薩摩がわは西郷であり、そして両者を周旋してもっとも力あったのは坂本竜馬であった。

八月一八日政変、禁門の変、そして第一次征長役と、長藩の薩藩にたいする怨みは拭いがたいものがあった。

もっとも第一次征長役では、幕府の強硬論をおさえて、西郷が奔走し、宥和(ゆうわ)的な講和、解兵へともっていったのであるが、いずれにせよ薩藩がリードしたことにちがいはなかった。

その薩摩との同盟を、というのであるから、いくら木戸が

「主人父子においても神州之御為を擱(お)き、私怨を狭(さしはさ)む之心底は毛頭御座有間敷(まじく)」(『松荀木戸公伝』)

とはいうものの、そう簡単に薩藩にたいする疑惑が消えるものではなかった。

しかも、坂本らの奔走によって、木戸・西郷の会見の手はずがととのったにもかかわらず、下関まで来て西郷の寄港を待っていた木戸を、京坂の情勢が急をつげたとはいえ、西郷がすっぽかしたのだから、木戸としても心たいらかでなかった。

しかし、長州藩にも、薩藩との提携を必要とする事情があった。

第二次征長役が必至の状勢下で、「待敵の処致決定、二州粛然待命候」(『木戸孝允文書』第二)状勢下で、新鋭の銃器艦船の輸入による軍備の強化は緊急の課題であった。

しかし、幕府の公敵である長州藩は開港場で貿易することができない。

そこで、一方では高杉や伊藤らによる下関開港論が生じたし、他方では薩藩の名儀を借りての武器輸入という案が出た。

井上・伊藤の二人が坂本・中岡にこの案をしめし、山県もまた賛成し、木戸は井上・伊藤の長崎派遣の実現に奔走した。

他方、薩藩側は、中央政局の激動にそなえるために兵力を東上させようとしたが、その糧食の補給基地を、西回り廻船の一大中継港である下関にもとめようとした。

こうして、両藩の利害が共通し、薩長交易が実現した。

情勢が熟したとみるや、西郷は黒田清隆を下関に遣わし、木戸を上京させて木戸・西郷会談を実現しようとした。

木戸は藩内の状勢とくに奇兵隊内に反薩感情の強いのを見て動こうとしなかった。

しかし、高杉・井上は、この困難な交渉を妥結に導くのは木戸以外にないことを説いた。

木戸は奇兵隊幹部を同行する条件で応じた。

慶応元年(一八六五)初め、木戸は上京し、薩藩邸に滞在し、西郷らと会談した。

しかし、一〇余日にわたって、肚のさぐりあいに終始し、同盟案は話題に出なかった。

すでに会談が妥結したものと信じてやって来た坂本は、事態をきいて驚き、憤然両者を叱咤して同盟の交渉にはいらせ、日ならずして同盟六ヵ条が成立した。

薩長同盟の成立は、まさに討幕が守勢から攻勢に転ずる巨大な第一歩であった。

元治の内乱を計画指導した高杉、薩長同盟を成立させた木戸・西郷・坂本、この四人が幕末のギリギリの状勢を大きく転換させるのに重大な役割を演じたのであった。

その高杉は第二次征長役の幕軍を迎えて、陣頭にたってこれを撃破し、病床にたおれてふたたび起たず、坂本は、将軍慶喜の大政奉還建白ののち、日ならずして、中岡とともに幕府の刺客の手にたおれた。

7 変革者と権力者の谷間

鳥羽・伏見の一戦ののち、木戸は徴士(ちょうし=藩から朝廷に召し出された人)として太政官に出仕し、総裁局顧問として新政府の官僚としての一歩をふみだした。

維新政権下の木戸の役割は、政府部内の積極派を代表する立場にあった。

第一に、木戸は討幕戦争の徹底的な遂行を主張した。

「御一新に付確乎御基礎之相居(すわ)り候事、戦争より良法は御座なく」(『木戸孝允文書』第三)と主張し、

「関東の戦争は実に大政一新の最良法也」(『木戸孝允日記』第一)と考えていた。

徳川家処分について、駿府で百万石をあたえて家名を存続させようという西郷らの宥和(ゆうわ)策にたいしては「百万石余とは余程之御寛大」(『木戸孝允文書』第三)と反対し、奥羽列藩同盟の帰順工作についても、「決して容易に和を請はしめ、表面の無事を急ぐは必ず太平の基にあらず」(『木戸孝允日記』第一)と批判的であった。

この討幕戦争の徹底的遂行論は、木戸が幕藩領主制の解体をいち早く主張していたところからも、当然であった。

すでに明治元年(一八六八)七月、「版籍奉還論を再度縷々申上し時なり」(『木戸孝允日記』第一)と記したときから、木戸の幕藩領主制解体への決意は固いものがあった。

そうであったればこそ、内戦の徹底的主張による幕藩領主権力の弱体化が要求されるとともに、その内戦の所産としての失業武士の処理に頭を痛めねばならなかった。

古は豪傑国を奪ひ候と其国は亡し侯と、其臣下は尽(ことごと)く又自分之僕徒といたし候て、役に立申候故、その料理之工合により候ていか様とも甘(うま)く参り申候、

当時にては直に尽く我臣下といたすと申す次第に至り兼候故、止むをえず浪人もの沢山出来申候、

必竟皇国之事に付、其内に浪人沢山之有候ては始終政事之為には甚邪魔ものなり(『木戸孝允文書』第三)。 |

といっている。

たしかに、木戸は、幕藩領主制の徹底的解体を主張すればするほど、この「政事之為には邪魔もの」をたくさんつくらねばならなかったし、そして木戸にとって「邪魔もの」であろうとなかろうと、木戸はその邪魔ものをつくることに全力を傾注し、かつ邪魔ものの始末に頭を痛めねばならなかった。

木戸にとっての今ひとつの矛盾は、木戸の目的からすれば、本来、その「邪魔もの」の一部である雄藩軍事力の力をかりて討幕を遂行せねばならなかったということであった。

幕臣や東北諸藩の武士階級が「邪魔もの」であるのと同様に、長藩をはじめとする討幕軍事力を形成した武士階級もまた「邪魔もの」であった。

その点について、木戸は、まだ戊辰戦争もはじまったばかりのとき、

朝廷は、自ら薩長に傾き、薩長は又兵隊に傾き、諸藩も亦概(おおむ)ね此類の如し、真に尾大(びだい=後が大きい)之弊を免る能はずして真権の帰着する所決していまだ認むべからず……

思ふに東国之乱も収り、其兵卒不在久しく、各藩之兵隊各藩に就き、区々其本を固め、区々政刑を施すときは其害再び決して抜くべからず。 |

と案じた。

しかし、じつはこの木戸が案ずるような状勢をつくりだしたのは、元治の内乱によって藩政を「其兵隊に傾」かせ、王政復古クーデターによって「朝廷」をも「其兵隊」に傾かせた木戸たち自身の責任であった。

その木戸が、「兎角小権を以て大権を犯し候弊」を嘆じ、

「草莽輩も擲身(てきしん)却って国家之禍害を醸成し、屡(しばしば)方向を誤り候者も現に少からず、国家の不幸容易ならず」というとき、彼はすでに変革者の立場を捨てて、権力者の立場にたっていた。

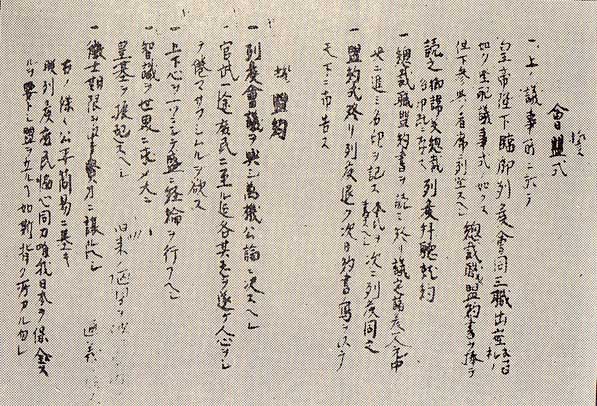

|

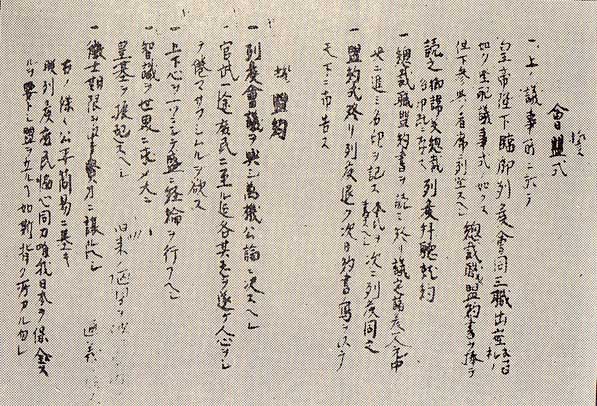

五ヵ条の御誓文(書入れは木戸孝允)

|

8 革命後の「邪魔者」処理

その木戸が、自己の立場を、行動的に明らかにしたのは、長藩脱隊騒動の徹底的弾圧であった。

討幕軍事力の中核であった、諸隊の変革のエネルギーを圧殺し、中央政府の忠実な軍事力に改編しようとしたとき、諸隊は、その成立の事情から、自己の義勇軍的性格を奪われることを拒否した。

藩政府令西郷でさえもが、この諸隊の抵抗に同情的であったのにたいし、木戸は断固として武力弾圧を強行した。

木戸にとって、「邪魔もの」はつくられなければならなかったし、「邪魔もの」の処理には人一倍頭を悩まさねばならなかったのである。

こうした矛盾のはけぐちを、木戸は征韓論にもとめた。

明治元年一二月、東北の戦塵がやっとおさまったばかりのとき、木戸はいち早く、

「大なる事件二あり、一は速に天下の方向を一定し使節を朝鮮に遣(つかわ)し、彼無礼を問ひ、彼もし服せざるときは罪を鳴らして攻撃し、其上大に神州之威を伸張せんことを願ふ」(『木戸孝允日記』第一)

と、岩倉具視に進言した。

木戸は、「政事之為には甚邪魔もの」である「浪人もの沢山出来申候」幕藩領主制解体の矛盾を、これら「邪魔もの」たちを征韓にふりむけることで解決しようとしたのであった。

木戸の征韓論に反対したのは、意外にも、のちの征韓論者西郷一派であった。

西郷の門下の横山正太郎は、内治優先・征韓反対の建議をささげて自決した。

政府はあわてて横山の死亡を丁重に弔(とむ)らった。

木戸も征韓論の主張を撤回した。それほどに「邪魔もの」の力は強かったのである。

新政府部内積極派の木戸のもとには、明治政府の開明派とよばれる官僚群が形成されつつあった。

主として、外務・大蔵・民部の各省にわたっていたが、とくに大蔵省がその拠点であった。

大隈重信・井上馨・伊藤博文・渋沢栄一らであった。

これら、木戸派とよばれる官僚群は、幕藩領主制の解体、したがって武士階級の解体を主張することによって、軍事力の中核として武士階級の温存をはかる西郷一派と対立した。

廃藩置県にあたって、新政府にすねて薩摩に帰った西郷を味方とするために大久保が西郷内閣を構想したとき、西郷が出馬した理由は、西郷が「俗吏」とよぶこれら木戸派官僚を政府から一掃することにあった。

岩倉・大久保・木戸らが遣外大使一行として欧米に巡遊したとき、留守政府の西郷らによって、大蔵省に拠る井上・渋沢らが追いつめられ、政府を辞職した。

しかし、旧武士階級の解体政策は進行しており、西郷らは、武士階級の存在理由を軍事力の発動、すなわち征韓論によってしか主張できなくなっていた。

逆に、木戸らにとって、そのように無力化した旧武士階級は、もはや「政事之邪魔もの」でさえなかった。

かっての立場が一転して、征韓派に西郷が、非征韓派に木戸がなった。

そして西郷らは政府を去った。

9 絶対主義イデオローグ・木戸の孤立

一方、木戸は、欧米から帰国したあと、立憲政治の主張をはじめた。

かっての「割拠」論を世界における日本に適用するとき、木戸にとって、「万邦対峙(たいじ)」、「富国強兵」こそ至上課題とされた。

木戸が反征韓論を主張したとき、「治効未だ甞て文明に化せず、国歩未だ甞て富強に適せず、独立の名ありて独立の名なく」(『木戸辜允文書』第八)といったが、この場合の「文明」とは、先進諸国の政治形態である立憲制の形態であった。

しかし、当時、欧米資本主義国のブルジョア民主主義は、一八七一年のパリ・コンミュン以後、反動化しつつあったし、その立憲制に学んだ木戸にとって、立憲制とは、決して民主主義を意味するものではなかった。

すでに帰国直後、木戸は伊藤にたいし、「建国の大法はデスポチック( despotic

=独裁的な)に之無くては相立ち申す間敷(まじき)」(『木戸孝允日記』第二)といったが、「速やかに憲法の制定あらんことを陳述」するその主張は、「今日に於ては独裁の憲法と雖ども」(『木戸孝允文書』第八)よいという考え方をともなっていた。

開明派官僚の総帥といわれた木戸の、この憲法論にしめされるように、結局、木戸は、明治天皇制形成期のイデオローグとして、維新以後、機能したのであった。

絶対主義イデオローダとしての木戸の機能は、そのゆえに往々にして、実務官僚の総帥の大久保と意見の対立をきたした。

しかも、かつて木戸のもとで、開明派官僚グループを形成していた大隈・伊藤らも、征幃論決裂以後、しだいに木戸をはなれて、大久保に近づいていった。 |

渡欧時の木戸孝允

|

イデオローグはイデオローグとしての純粋さゆえに、しだいに政治の中枢からはなれ、孤立していった。

かっての反征韓派の同志大久保が征台役にのり出したとき、木戸はこれに反対したが、結局、ひとりさびしく政府を去った。

それ以後、大阪会議による政府復帰、漸次立憲の主張は、板垣退助らの急進論と大久保らの独裁制の板ばさみとなり、ついに政治の第一線から身をひいて、もっぱら、まだ若年の明治天皇の君徳輔導(くんとくほどう)に余生をささげようと決意するにいたる。

幕末政争の生死をかけた党争を生きぬくにあたって、いわば日の当る道を歩みつづけた木戸の才能のプラスとマイナスが、維新以後の木戸の政治家としてのコースにあらわれたのであるといえよう。

一八七七年、木戸は病床についた。

おりしも西南戦争のさなかであった。

それは、明治国家の将来をかけて、かつての僚友の大久保と西郷の死闘であった。

西郷の敗色がすでに濃いとき、五月二六日、「西郷、もういい加減にせんか」の一語を最後として、木戸は世を去った。

西郷が城山の露ときえたのはその四ヵ月後、大久保が清水谷の路傍に鮮血の死屍を横たえたのはちょうど一年後であった。

参考史料・文献

日本史籍刊行協会『木戸孝允文書』八巻 『木戸孝允日記』二巻 『松菊木戸公伝』

top

****************************************

|