|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 ハリス年表 クロウ著ハリス伝

第八 ハリスの公使時代

一 あらまし

堀田閣老の失脚

条約の調印から四日して、堀田備中守(正睦)は井伊大老(直弼=なおすけ)のために老中の座から追われた。

原因は条約の勅許奏請の失敗にあったが、将軍の継嗣問題で大老から一橋派と見られていたためでもあった。

公使に昇任

ハリスはその年の暮れ、すなわち安政五年十二月十六日に公使に昇任した。

翌年三月に下田を立って、二ヵ月ばかり長崎〜香港方面に旅行し、神奈川領事のドールやジョセフ・ヒコ(新聞の元祖といわれる浜田彦蔵)などを連れて帰ってきたが、帰ると直ぐに下田の総領事館を閉鎖し、江戸へ上って麻布の善福寺を仮の公使館として、これにおさまった。

条約の締結までは苦難の道であったが、それからの三年五ヵ月はアメリカの初代駐日公使として、ずっと江戸に住み、彼の驥尾(きび=見習う)について日本にやってきたイギリス・フランス・ロシア・オランダ・プロシアなどの外交使臣や実業家たちの先達(せんだつ)として、在留外国人の間に極めて大きな影響力をもっていたのである。

条約の先鞭と斡旋

日本とこれらの国々との修好通商条約は、いずれも「ハリスの条約」を基本として起草され、ハリスの好意的な斡旋によって結ばれた。

それら諸国の外交代表は、条約の先鞭(せんべん)をつけられたことについては内心不満もあったのだが、そのお蔭で、これに準拠して容易に条約を締結することが出来たことを感謝した。

そんなわけで、しぜん幕府の信頼も厚かった。

日本最初の「遣米使節」や「遣欧使節」も、ハリスの斡旋(あっせん)によって行なわれたのである。

そのほか、わが国の金貨の国外流出の問題や、軍艦・商船などの購入、鉱山技師の招聘などでも幕府のために大いに尽力した。

これらの表面的な事象ばかりでなく、彼はまた、各国の相対立する外交目的・優位の競争・嫉視・猜疑(さいぎ)・憎悪・術策など――幕末の日本をめぐるあらゆる複雑な国際外交の裏面にも一番よく通じた立場にあったにちがいない。

『ハリスの日記』の謎

(『ハリスの日記』は条約調印のあたりで終っている。

ハリスのように几帳面(きちょうめん)な人が、公使になってから日記をつけなかったとは考えられないが、死後それが発見されなかったというのは、謎であると共に、史家の大きな歎きとなっている)。

ハリスの公使時代は、ちょうど日本の封建政治が最後のあがきをしていたときで、井伊大老を閣老の首班とした幕府は、条約の調印に反対の徳川斉昭(なりあき、水戸)、一橋慶喜擁立派の松平慶永(よしなが、越前)・徳川慶恕(よしくみ、尾張)を厳罰し、反幕府・攘夷派の多くの者を逮捕・処刑して、いわゆる「安政の大獄」をおこした。

井伊大老の死

その反動で、水戸の浪士が大老を桜田門外に要撃し、その首級をあげた。

ついで、浪士団のイギリス公使館(東禅寺)襲撃事件、安藤閣老(対馬守信正・信睦)を坂下門で要撃した事件など、血なまぐさい騒動が頻発(ひんぱつ)した。

ヒュースケンの暗殺

ハリスの手足となって働いてきた書記官兼通訳官のヒュースケンも、攘夷の兇刃(きょうじん)にたおされた。

この時のことであるが、イギリス・フランス・オランダの外交代表は蹶起(けっき)して幕府の責任を糾弾し、はては国旗を巻いて江戸を退去するような始末で、ハリスの出かたによっては幕府は全く窮地におちいらざるを得なかったのであるが、「このように人心がなったのも、自分が二百年来の鎖国を一変させたからで、それを勧めた合衆国は、あくまで日本政府を助けて、開国の目的を達成させなければならない」と、ひとり江戸に踏みとどまった。

(「ヒュースケンの暗殺事件」参照) |

このような危険な時期においても ハリスは毎日のように公使館である麻布の善福寺から城濠端(おほりばた)まで馬を駆けさせて、運動をするのを止めなかったという。

そのたびに警護の騎馬隊(別手組=べってぐみ)が、あわてて後を追ったとは、その当時別手組の一員であった江原素六の述懐であった(『江原素六伝』)。 |

これらの放胆な彼の日常の行動は、「自分に危害を加える人間は一人もいない」という、アジア彷徨(ほうこう)時代からの彼独得の堅い信念から出たものか、あるいは、日本開国の歴史的使命に殉じようとするプロテスタント的な情熱からであったか。

幕府の信頼

とにかく、当時の閣老は、彼の日本に対する同情的な態度と、その円熟した外交上の経験に信頼するところが篤く、外交の難事はすべてハリスの意見に待つという風であった。

ハリス辞任

彼が下田へ到着したときには、幕府は上陸さえ拒絶しようとしたのに、長い日本滞在の後に病気の理由で帰国の意向をもらした時には、閣老はなお三年間の留任を切望する旨の書簡を合衆国政府へおくった。

将軍の謝辞

そして、いよいよ日本を去ることが確定したとき、閣老は連名で彼の再渡を希望する書簡を国務長官におくり、将軍家茂(いえもち)はハリスの人格とその日本につくした功績をたたえる次のような親書を大統領に送ったのである。

恭敬して、

余(わ)れアメリカ合衆国マーイエステイト大統領に復す。

貴国欽差(きんさ=特命)大臣トウンセント・ハリス儀帰国の望あるにより其段允許(いんきょ=許す)されし趣領諾せり。

同人我国に久々在留し其職掌精勤せしを感じ、且殿下之其人を得て差越せしに依り双方臣民の幸福なる事、則ち殿下友誼の至渥(しあく)なるを徴するに足れり。猶(なお)委細之儀は老中より貴国事務大臣へ申入候べき。

文久二年壬戌(じんじゅつ)四月七日

源 家茂 印

(『続通信全覧類輯』) |

安藤閣老の謝辞

ハリスが正に日本を去らんとするや、外国掛の閣老安藤対馬守(信正)は彼を招いて、

「貴下の偉大な功績に対しては何をもって報ゆべきか。これに足るものは、ただ富士山あるのみ」

という感激的な謝辞を呈したという。

帰国のために将軍に謁見した際(文久二年三月二十八日)、将軍はハリスに一振りのすばらしい日本刀を贈った。

(ハリスは後に、さらにそれを、「祖国アメリカを南北戦争の荒廃から救った」グラント将軍に贈呈した)。

日本を去る

ハリスは文久二年四月(一八六二年五月)に、後任のプリュイン公使と交替して帰国したのであるが、当時五十七歳であった。

日本滞在の期間は五年九ヵ月(総領事二年四ヵ月、公使三年五ヵ月)だった。

二 横浜開港の問題 top

神奈川開港の困難

日米修好通商条約の第三条には、神奈川を開港することが規定してあるが、横浜を開くとは書いてない。

ところが、神奈川を開くとなると、同地は東海道の重要な宿駅で、人馬の往来がはげしく、わけても諸大名の参覲交代などの場合は特に混雑するので、居留の外国人との間に不測の不祥事が起こるおそれがあった。

それに、過激な攘夷論者は幕府が勅許を待たないで条約に調印したのに憤慨し、外国人居留地を襲撃しようとする動きさえあった。

そんなことでもあれば重大な国際問題になるので、幕府も神奈川の開港には二の足を踏んでいた。

その挙句(あげく)考えついたのが、条約の文面を曲げて、街道すじから離れている横浜を神奈川の身代わりにすることだったのである。

幕府はこうした下心から横浜港の建設をやり出すと共に、当然ハリスから反対が出ることを予想し、この問題で彼の了解をもとめるように神奈川奉行に命令した。

水野忠徳

この横浜開港を最も強く主張したのが、外国奉行の水野筑後守(忠徳=ただのり)であった。

彼は岩瀬忠震などに匹敵する幕吏中の俊秀で、開国の当初からしばしば対外交渉を重ねてきた練達の士でもあった。

水野は神奈川奉行を兼帯して、他の同僚奉行と共にハリスとこの件で談判することになったが、水野はこの目的を貫徹す

るためには屠腹(とふく=切腹)をさえ辞せぬ覚悟をしていたと言われる。

彼はハリスを説得する口実として、横浜はすなわち神奈川である、少なくとも神奈川の一部であると、無理に条約面をこじつける戦法でこの談判にのぞんだのである。

横浜開港談判

ハリスは、この頃すでに公使に昇任していたが、下田からやってきて神奈川に上陸し、同地の本陣で水野らとこの問題で談判を始めた。

談判は安政六年二月一日から同月十七日まで連日行なわれたが、案の定(じょう)、ハリスは条約面を盾にとって頑強に日本側の提案に反対した。

ハリスの主張

ハリスの主張によれば、

一、条約の明文には、神奈川の名前はあるが、横浜の名前はない。

二、神奈川は東海道の重要な駅路にあたり、商業が盛んで、開港場として適しているが、横浜は交通不便な一寒村にすぎない。

三、大名の通行する道という理由で外国人を横浜へ移そうとするのは、条約の冒頭にかかけてある“親睦”の精神に反するものである。

四、日本側では神奈川の地勢の狭隘(きょうあい)を云々(うんぬん)するが、決してそうではない。

優に五十年間は居留地として繁栄する余地がある。

五、着船に不便なら、干潟(ひがた)の埋立てや浚渫(しゅんせつ)などで水深を大にすることができるし、しかも、それは容易である」

というのであった。 |

日本側の反駁

これに対する日本側の反駁は、

一、横浜は飽くまで神奈川の一部である。

その証拠に、ペリー提督の条約は横浜で結ばれたが、それを神奈川条約と袮している。

二、横浜とても神奈川と同様に、江戸へ交通する要路にあたる。

三、万一にも大名などの行列と外国人の間に紛争が生ずれば、国際上きわめて重大な事態を惹き起こすおそれがある。

四、神奈川は地形が狭く、そのために将来かならず不便を生ずるだろう。

五、横浜は湾内が深くて、天然の良港である。

というのであった。 |

当時の横浜村

今日の眼から見れば、横浜の良港であることは何人も疑わない。

何故にハリスがそんなに頑強に反対したのか、了解にさえ苦しむところであろう。

しかし、当時の横浜村は沼地に蘆(あし)の生えしげった、見すぼらしい一小漁村で、人家とて六十戸にたらず、とうてい開港場として物になりそうな場所ではなかった。

それに、ハリスは江戸出府の途中、神奈川の繁盛を実際に見てきたので、その時の先入感から離れ切れなかったのである。

ハリスの猜疑

元来ハリスという人は、一度約束して決めたことは、必ずそのまま実行するという直情径行(ちょくじょうけいこう)な性質だった。

それが、日本へ来てから何度も裏切られてきたので、自然幕府のやりかたに疑(うた)ぐり深くもなっていた。

条約の第三条には、「其居留場の周囲に、門墻(もんしょう=出入口)を設けず、出入自在にすべし」とある。

これは、長崎で長い間オランダ人を出島に閉じ込めてきた幕府の外国人隔離政策を打破するために設けた条項だが、ハリスは幕府が横浜に出島同様のものを築いて、外国人の自由を拘束するのではないかという疑念を持ったのである。

条約の明文からすれば、もちろんハリスの方に理があった。しかし、日本側としても決して他意があったわけではない。

ただ、外国人の生命の保障の上から無理に横浜を押し立てようとしたのであるが、ハリスは頑としてこれを受けつけなかった。

違約だ、違約でない、の論争がくりかえされ、結局議論は水かけ論となった。

ハリスは、「それなら、開港後各国人が渡米した上で取りきめよう」と、談判を中絶して一旦下田へ引き揚げ、本国からの便船を待って長崎へゆき、ついで香港方面への旅行にのぽった。

横浜港の経営

幕府の方では、ハリスの留守中に既成事実を作ろうと、昼夜をわかたず山を開き、草を刈り、沼を埋め、畑をならし、建物を造り、江戸・神奈川・下田などから貿易商人を呼びよせて店を開かせた。

一方、役宅・会所・蔵・波止場、その他の築港工事を急がせて、横浜港の経営を遮二無二(しゃにむに)押しすすめた。

移ってきた商人たちの多くは、未だ外国貿易の何たるかを知らず、幕府の役人の勧誘で仕方なく店を持った者が多かったが、幕府の強引な建設策は見る見る効を奏し、その年の

五月にハリスが日本へ戻ってきたときには、横浜は寂寥(せきりょう)な一寒村から一朝にして将来の繁盛を約束するような町に一変していたのである。

条約に定められた開港の期日(すなわち一八五九年七月四日)に至るや、ハリスをはじめ諸外国の外交代表はいずれも条約面通りに神奈川をもって開港地とし、それぞれの居館を次の場所にかまえた。

神奈川町甚行(じんぎょう)寺――フランス公使。

青木町本覚寺――アメリカ領事。

青木町浄滝(じょうりゅう)寺――イギリス領事。

神奈川町慶雲(けいうん)寺――フランス領事。

神奈川町長延(ちょうえん)寺――オランダ領事。

ハリスの強情な性格

ハリスは、シナの旅から戻るや下田の総領事館を閉鎖して、神奈川へ来航した。

そしてシナから同伴してきた神奈川領事のドールを本覚寺に住まわせ、自分は江戸へ入って麻布の善福寺を仮の公使館としたが、こんどは老中を相手に、諸外国の代表を語らって、執拗に横浜問題に食い下がった。

幕府はこれに対して了解工作をつづけると共に、一方ではハリスの抗議に頓着なく横浜港の建設をすすめた。

そして大いに外国商人の便宜をはかったので、これらの商人は一人も神奈川を好まず、ハリスの説得をしりぞけて横浜へ集中した。

また、諸外国の代表も、条約の文面とハリスに対する気兼ねから神奈川に居館を置いてはいたものの、横浜の便利なのを見て自国商人の横浜集中や同所の開港を黙認するようになったので、心から反対を唱えるのはハリス一人になってしまった。

こうして、横浜は幕府の計画通りに開港場としての実績をあげ、商人が軒をならべ、往来織るが如く、すでにハリスの反対をもってしても、如何ともなしがたい状態にまでなった。

しかし、ハリスはその後も自分の主張をまげず、帰国するまで一度も横浜の土を踏まずに、持ち前の強情さを貫いたといわれる。

横浜の開港の歴史は、こうした論争の一ページをもって始まるのであるが、これはまた、ハリスの性格の一面を如実に物語るものでもあった。

三 ポーハタン号の遣米使節

top

|

|

|

日米修好通商条約批准書 |

使節の任命

日米修好通商条約の第十四条に、批准書の交換は日本から使節をワシントンに派遣して行なうことが規定してあった。

これは当時の日本側委員の提案によったもので、岩瀬忠震の如きは自ら使節の任に当たろうと、その準備までしていた。

しかし、人の運命は定めがたく、堀田正睦失脚の後の岩瀬は井伊大老の忌むところとなり、忽ち転職、やがて退職を余儀なくされてしまった。

それは兎に角、幕府は条約の規定によって使節をアメリカへ派遣せねばならず、安政六年(一八五九)九月に、外国奉行兼神奈川奉行の新見(しんみ)豊前守(正興=まさおき)を正使に、外国奉行兼箱館奉行の村垣淡路守(範正=のりまさ)を副使に、目付の小栗豊後守(忠順=ただまさ)を監察に任じて、アメリカ行きを命じた。

この使節のアメリカ派遣の世話をしたのが、公使のハリスであった。

ハリスは、自分が苦心して調印に漕ぎつけた条約の批准書交換使節を、自分の手でアメリカに送ることを大いに誇りとして、乗艦の手配やら、本国との連絡やら、斡旋の労をいとわなかった。

ポーハタン号

一行は使節以下、随員・従者をふくめて総勢七十七名、安政七年一月二十二日に、米艦ポーハタン号に乗って横浜を出発した。

この軍艦は長さ二百五十フィート(76m)、幅四十五フィート(14m)、二千四百十五トンで、大砲十一門を搭載し、指揮官はタットナル提督、乗組員四百三十二人であった。

ペリー提督が横浜で条約を調印した際の旗艦で、アダムズ中佐がその条約の批准書の交換に下田へやってきた時の乗艦でもあり、またハリスはこの艦上で井上・岩瀬の両名と条約の調印をしており、日米の国交上きわめて縁(ゆかり)の深い軍艦であった。

そして、またまた晴れの使節をアメリカへ送りとどける使命をになったのである。

ポーハタン号は、横浜を出帆してから間もなく大暴風雨に見舞われた。

風波がはげしくて、艦体は三十二度まで傾き、一行はひどく船酔いに悩まされた。

やむなくハワイのホノルル港に寄り、請われて国王夫妻に謁見したりした。

その時の村垣範正のざれ歌に、「御亭主は たすき掛なりおくさんは 大はだぬぎで 珍客に逢う」というのがある。

サンフランシスコに入港

三月九日に、祝砲を聞きながらサンフランシスコに入港したが、チョン髷(まげ)・帯刀の珍客の入来に、物珍しさも手伝って、同地の歓迎ぶりは非常なものだった。

同地で、先着の護衛艦「咸臨丸(かんりんまる)」の乗組員に会って互いに無事を祝した。

さらに使節一行は再びポーハタン号に乗って南下し、パナマ地峡を汽車で横断して大西洋岸に出(い)で、ここで待ちうけていた米艤ロアノーク号に乗って北上し、閏(うるう)三月二十四日(改元、万延元年)に首都のワシントンに上陸した。

|

批准書交換使節、アメリカ大統領に謁見の図

|

同月二十八日に、使節は狩衣(かりぎぬ)、随員は布衣(ほい)・素袍(すほう)の礼装に威儀を正し、四頭だての馬車をつらねて、歓迎の群集が沿道の両側をうずめる中をホワイト・ハウスにおもむき、

批准書の交換

大統領ジェームズ・ビュカナン J. Buchanan

に謁見して、将軍徳川家茂(いえもち)の親書を手渡し、

ついで四月三日に国務省へ出むいて、国務長官ルイス・カッス Luis Case と批准書の交換を行なった。

それから一行は、国会議事堂・海軍造船所・博物館・天文台・動物園などの、多くの場所を見てまわった。

何を見ても、ただ驚き呆れるばかりであったが、さすがに使節は悠揚(ゆうよう)たる態度をうしなわなかった。

ついで、ボルチモア・フィラデルフィア・ニューヨークの都市に招かれて、どこでも大歓迎をうけた。

国賓として歓迎

アメリカの国民は、日本の最初の遣外使節を自国に迎えたことを大きな誇りとし、国を挙げての歓迎で、一行を国賓として待遇した。

航海中はもちろん、米国滞在中もホテルから汽車・馬車などの費用まで一切を負担し、フィラデルフィア市だけでも歓迎費一万ドル、ニューヨーク市は二万ドルの支出を市会で議決したというから、一行のために支出した総額は莫大なものであった。 |

ワシントンにおける批准書交換使節の一行

|

帰国の途につく

一行は、使命を果たした上は早々帰国しようと、他の諸都市の勧誘をしりぞけて帰途についたが、フィラデルフィアに至って、江戸に変事(実は桜田門外の変)のあったことを初めて耳にした。

一行は五月十三日に、新造のアメリカ最大の軍艦ナイアガラ号(四千五百八十トン)にのり、礼砲におくられてニューヨーク港を出帆した。

それから大西洋を横ぎり、喜望峰をまわり、インド洋を経て、ジャワ島のバタビアや香港に寄港し、九月二十七日に無事品川沖に帰着、翌二十八日に上陸した。往復と滞在で、約十ヵ月を要したのである。

十月一日には、使節は打ち連れて麻布善福寺のアメリカ公使館にハリスを訪問し、渡米にあたって斡旋の労をとった彼の厚情と尽力に対して深甚の謝意を表した。

咸臨丸の太平洋横断

使節のアメリカ派遣と時を同じくして、咸臨丸の太平洋横断が行なわれた。

これは、日本人が長崎でオランダ人から航海術を習いはじめてから僅か五年のことである。

その浅い経験で太平洋の怒濤を勇敢に突っきって往復したのだから、その意気ごみたるや壮としなければならない。

使節のアメリカ派遣が幕府の評議にのぽったとき、使節の乗艦のほかに日本の軍艦を別に仕立てて、使節警護の名目をもって太平洋を横断させ、あわせて航海術の腕前をためして見ようということになった。

そして、これに用いられたのが咸臨丸であった。

これは幕府がオランダに注文して造らせた、百馬力、三百トンぐらいの木造の小汽船であった。

汽船とは言っても港の出入りの時だけ石炭を焚く程度のもので、航海中はもっぱら帆走に頼らなければならなかった。 |

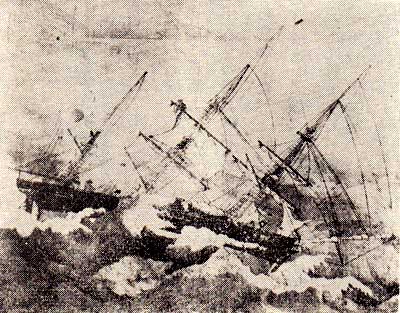

大嵐に遭遇した咸臨丸

|

乗組員の意気

乗組の一行は、指揮官に軍艦奉行の本村摂津守(喜毅)、艦長に勝麟太郎(軍艦操練教授方、教頭)、それに教授方・教授方手伝・従者・水夫・火夫にいたるまでを数えると総勢九十余名におよんだ。

万延元年一月十三日に品川沖を発し、途中横浜で、半年ほど前にわが沿岸で難破して滞在中であったアメリカの測量船の船長ブルックなど十一名の外人を客分として便乗させた。航海中は日本人だけで操縦し、便乗のアメリカ人は指導と援助以外には一切手を出さないという約束だったが、途中大暴風雨にあったため、相当これらの人々の厄介にもなったらしい。

一月十九日に浦賀を発し、使節の乗艦ポーハタン号に三日先行して太平洋にのりだした。

大圏コースをとって一路サンフランシスコへ向かって帆走したが、間もなく連日の荒天で、船体はしばしば三十七、八度心傾くというような有様だった。

搭載の艀(はしけ)四艘のうち、二艘までが激浪にさらわれてしまった。

しかし、このような難航海にもかかわらず、三十七日がかりで太平洋を横断し、二月二十五日にサンフランシスコに到着、大いに日本人の軒昂(けんこう)たる意気を示した。

ポーハタン号よりも十数日早く着いたわけである。

一行は同地で盛んな歓迎をうけた。

さすがに船体の損傷が多かったので、同地のドックで修理が施されたが、費用は一切アメリカ持ちで、金を払うと言っても先方は笑って受けつけなかったという。

帰航

同地に滞在すること約五十日、閏三月十八日にサンフランシスコの港を抜錨(ばっぴょう)して帰途についたが、帰路は幸い平穏な日和(ひより)にめぐまれた。

途中ハワイに寄港して石炭・水などを積みこみ、五月六日(万延元年)夜に入って品川沖に到着、たがいに無事を祝し合った。

福沢諭吉

この一行中には、本村摂津守(喜毅)の従僕の資格で連れて行ってもらった福沢諭吉と、『万次郎漂流記』で有名な通弁の中浜(ジョン)万次郎が加わっていたが、この二人がウェブスターの辞書を一冊ずつ買って帰ったことは有名な話である。

艦長格で行った勝麟太郎(海舟)は後年崩れゆく幕府の総帥(そうすい)として終戦の処理に大いに活躍したし、福沢諭吉も幕末から明治期にかけて、西洋文明の思想を大いに日本に導入し、わが国の近代化に尽したことは周知の事実である。

四 ヒュースケンの暗殺事件

top

攘夷熱の猖獗

安政五年(一八五八)に日米条約を皮切りに諸外国との間に修好通商条約が結ばれ、やがて横浜開港となり、ついで遣米使節の議なども起って、時勢は一途開国の気運へ向かうかと思われたのであるが、条約締結の責任者である井伊大老が万延元年三月に水戸浪士の手にかかって桜田門外で非業(ひごう)の最期をとげてからは、尊王・攘夷論者の跋扈(ばっこ=はびこり)を見るようになり、それらの者による暴力が横行するようになった。

外国人を殺傷の頻発

殊に、彼らは、「撰夷のさきがけ」と称して、横浜や江戸でやたらに外国人を殺傷したのである。

安政六年七月二十七日夜、横浜上陸のロシア士官一名・水兵二名殺害される。犯人不明。

安政六年十月十一日夕刻、フランス領事のシナ人召便一名、横浜で断られて重傷。犯人不明。

万延元年二月五日夕刻、オランダ人二名、横浜で殺害される。犯人不明。

この外にも、江戸のイギリス公使館(高輪の東禅寺)門前で公使館の小使兼通弁伝古(日本人)の刺殺事件があり、この時の犯人も不明であった。 |

このように相次いで殺傷事件がおこり、しかも犯人はいずれも逮捕を見なかったので、在留の外国人たちは恐怖の念におそわれ、役人が故意に犯人の逮捕を見のがしているのではないかと疑い、不信の目を幕府に向けていた。

こうした時に、ヒュースケンの暗殺事件がおこったのである。

プロシャとの修好通商条約

万延元年七月にプロシアのオイレンブルグ伯 Friedrich Albert, Graf zu Eulenburg

が品川に上陸し、日本と修好通商条約を結ぶ目的で芝赤羽根の接遇所(外国人応接所)に入ったが、攘夷熱の猖獗(しょうけつ=暴威をふるう)していた際だったので、幕府はこれと条約を締結することを拒んだ。

この時に両者の間に立って斡旋の労を取ったのがハリス公使であった。

ハリスは、幕府が江戸・大坂の開市と兵庫・新潟の開港の延期を要請してきたのを承諾し、その代わりにプロシアとの条約締結を幕府に勧めて、これを承認させたのであるが、また両者の談判を側面から援助するために、オランダ語の出来るヒュースケンをプロシア側に貸してやることにした。

そんなわけでヒュースケンは、オイレンブルク伯の滞在中は毎日麻布のアメリカ公使館から赤羽根の応接所まで騎馬で通うことにしていたのである。

オイレンブルク伯の随員中にはオランダ語に通じた者が一人もいなかったので、ヒュースケンはこの談判にとって無くてはならない存在だった。

それだけに、彼は攘夷論者に一層つけ狙われることになったのである。

ヒュースケン兇徒に襲われる

万延元年十二月五日夜、五半時(夜九時)ごろ、ヒュースケンが騎馬で応接所から公使館へ帰ってくる途中、森元中の橋の北のたもとへ差しかかったところ、突然攘夷派と思われる四〜五人の兇漢に襲われた。

一人は抜刀で付き添いの先乗り鈴木善之丞の馬に切りつけた。

ひるむヒュースケンの脇腹めがけ他の一人が切りつけた。

先乗りの馬は駈け出して斃(たお)れ、馬上の鈴木は地面へ放りだされた。

ヒュースケンの馬も主人を乗せたまま駈けだしたが、馬丁がようやくこれを取り押えた。

ヒュースケンは馬から下りると、その場に突っ伏してしまった。

重傷を負って絶命

後乗りの阿部孝吉と近藤直三郎の両名は、いきなり提灯を切り落されたが、急いでヒュースケンに追いついた。

しかし、その時には、すでに暗殺者たちは逃げ去っていた。

まっ暗で、しかも突然の出来事だったので、相手と刀を抜き合わせる暇もなく、犯人の風体さえも確かめることができなかったのである。

ヒュースケンは戸板にのせられて善福寺へもどったが、手当てのかいもなく夜半になって絶命した。遺骸は八日に麻布の光林寺に葬られた。

幕府は、護衛の士をつけておきながら兇行を防ぐことが出来ず、しかも犯人を取り逃がし、その後捜査の手段をつくしたか遂に逮捕することができなかったので、大いに威信をおとした。

諸公使、国旗を巻いて江戸を去る

イギリスの公使オールコック Sir Routherford Alock とフランス公使のベルクール P. du Chesne de Bellecourt は、幕府に外国人の生命を保護する能力なしとして、国旗を巻いて江戸を去り、品川からイギリスの軍艦で相共に横浜へ引きあげてしまった。

オランダ公使のポルスブル Dirk de Polsbroek もこれに同調して、幕府が外国人の安全を保証するまで江戸に立ち帰ることはないと宣言した。

ハリス公使の態度

一方、ハリスは、これまで朝夕形影を共にしてきたヒュースケンを失って悲歎に暮れたが、しかし幕府の窮情を察して、ひとり江戸へ踏みとどまっていた。

そして、「暴徒による殺傷は、欧米の文明国でも時々あることである。

日本の現在の不穏な状態は、二百年末の鎖国政策を一ペんに打ち破ったところから来ており、これは自分にも責任がある。

幕府はこの件で私に陳謝し、ヒュースケン君の遺族に相当の扶助金を贈ると約束しているのだから、これ以上責めるのは宜しくない。

今や、幕府を助けて開国の目的を達成させなければならない時に、軽々しく公使館の旗を撤去して横浜へ引きあげ、示威手段で幕府を苦しめるようなことは自分の採らないところである。

一命のあらんかぎりは江戸へ留まって、紛争の解決に当りたい。

それに、幕府から夜行を避けるように注意があったのだから、それをきかなかったのは当方の落ち度でもある」といって、他の諸公使の勧説を聞きいれようとはしなかった。

三公使江戸に戻る

そこで、三公使は一旦横浜へ引きあげては見たものの、振りあげた拳のやり場に困ってしまい、ハリスの斡旋を待って再び江戸へ戻ってきた。

そこで、幕府もようやく愁眉(しゅうび=安心する)をひらくことができたのである。

幕府はこの事件の責任者をそれぞれ処罰し、オランダにいるヒュースケンの老母に慰藉金として洋銀一万ドルを贈ったので、さしもの難事件もここに落着した。

安藤信正の信頼

時の外国掛の老中(外相に相当)安藤信正にこの事件以来ハリスを徳とし、その人柄に惚(ほ)れこみ、師父のように信頼していた。

その後も外交上の難事がおこるたびに、まずその意見を聞くことにしていたと言われる。

top

****************************************

|