|

****************************************

HOME 0南海 1近鉄 2阪神 3阪急 4大阪環状線 5関西線

6京阪 7阪和線 8山陽と神戸 9名鉄 10富山地鉄

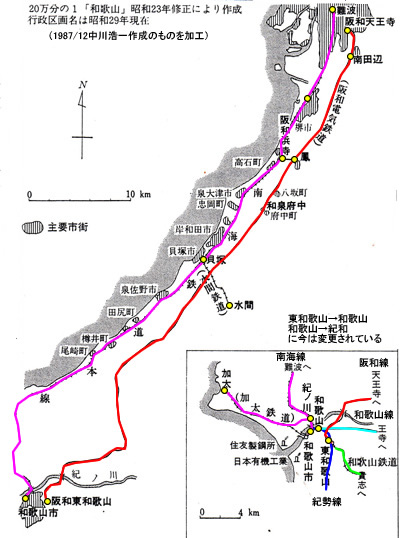

中川浩一の阪和線の歴史(関西圏の鉄道史7)

(阪和線形成への途 鉄道ピクトリアル 1987/12)

目次

1 買収で軍需輸送の効率化を策す

2 国有鉄道線の代行建設を意識

3 計画手直しで工費が増大

4 借入金に依存の体制が足かせ

5 赤字決算の連続に苦しむ

6 競争排除と交通統制で合併成立

7 昭和20年代半ばで国有化が奏効 |

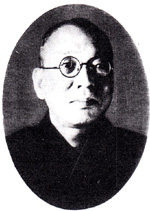

阪和電気鉄道社長 木村清

(明11-昭12)

大正8年の喜多又蔵が発起人代表となる阪和電気鉄道免許申請書の4番目に名を連ねている。

この会社は泉南の綿業者、和歌山の有力者、大阪商船、宇治川電気、京阪電車の各グループが出資者となる会社として発足した。

ターミナルの天王寺には国鉄線を斜めに立体交差する形で進入する高架線となり工費がかかった。

そのためもあり開業後は赤字の無配が続いていたが、木村社長の努力で経営改善が図られやっと黒字に転換できた。

しかし昭和12年の株主総会当日の朝、ベッドで自殺していた。

時代が統制経済に向かう中で利益を内部保留と考えたが、派閥を構成する株主グループを説得できずに悩んだ結果と云われている。

その後、会社は社長はおかず専務が代行したが、昭和15年に南海に吸収合併され、さらに昭和19年に戦時買収で国有化された。

(他の写真解説を含め『阪和電気鉄道史』竹田辰男による。竹田氏は個人の鉄道ファンとして阪和電気鉄道関係の資料を収集しこれを刊行した。) |

|

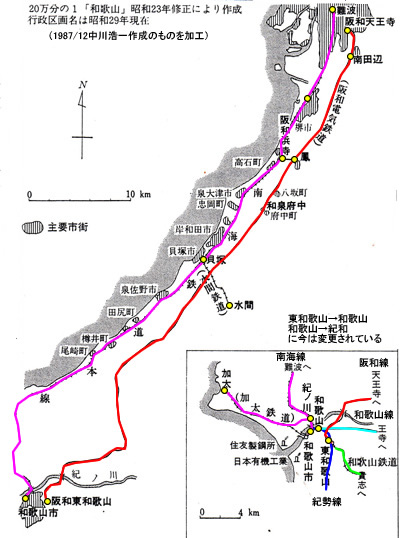

阪和線は、昭和19(1944)年5月1日、南海鉄道が運営する天王寺−東和歌山間、鳳−山手羽衣間(注1)を、戦時輸送体制強化の目的で政府が買収し、運輸通信省所管の国有鉄道に編入する時点で成立した。

南海鉄道は、昭和15年12月1日付で阪和電気鉄道を合併し、上記の区間を、南海鉄道山手線と名付けてきたが、国有鉄道に編入の時点で阪和線を名乗ったのは、路線開業を培った阪和電気鉄道の名称とかかわらせる必要を、当事者が感じていたからと思われる。

山手線の名称を引き継ぐのは論外であったとしても、起点が天王寺ゆえ、天和線を名乗るほうが、路線の実態には合っていた筈である(注2)。

(注1)山手羽衣は、南海鉄道に合併された措置に伴う名称で、開業当初は阪和浜寺を呼称した。

国有鉄道に編人後は、東羽衣を名乗っている。

(注2)戦時買収した地方鉄道のうち、旧社名を継承した事例としては、ほかに青梅線、南武線、相模線をあげうるだろう。

これらのうち、南武線が武蔵と相模の両国にまたがる実態に反する名称を継承した事実も指摘できる。

1 買収で軍需輸送の効率化を策す top

昭和19年5月1日付で、南海鉄道山手線を国有鉄道線に編入した目的は、戦局の激化に伴う紀伊半島一帯の資源輸送量を確保し、国有鉄道線を利用する場合、高田、王寺方面を迂回しなくてはならない不便の解消をめざした措置と、『日本国有鉄道百年史』11(1973年)は説明する(注3)。

これに対して、『南海電気鉄道百年史』(1985年)は、

「その当時、和歌山地方には、住友金属工業、住友化学工業、日本油脂などの軍需工場が、数多く建設されていた。 |

|

これらの工場へ原料資材の搬入、あるいは製品積出し確保のため、鉄道の国有化が必要不可欠ということからである」

と述べている(注4)。

政府による買収は、地方鉄違法第三十条以下の規定にもとづき実施されたが、

「何の予告もなく電報一本で代表者が呼び出され、買収を申し渡された。

反対意見を述べようにも、国家総動員法が後に控えており、いかんともしがたく不本意ながら調印するほか仕方がなかった」

と綴る悲憤の感情が『南海電気鉄道百年史』から読みとれる。

こうしたいきさつは、『日本国有鉄道百年史』では全く描かれず、

「引継車両は電気機関車4両、電車75両、貨車125両であった。

また買収価格は6,389万4,384円であった」

という事実指摘に終っている。

ところで、紀伊半島一帯の資源輸送の強化、合理化を目的にしたと称される南海鉄道山手線の買収が、即時に効果を現したわけではない。

阪和電気鉄道が開設した天王寺駅は、多額の資金を投入して完成させた高架構造であり、地平部に位置をしめる関西本線、城東線との貨車直通は非常に不便であった。

国有鉄道の一環となる阪和線が、関西本線の線路とスムースにつながり、バイパス効果を発揮するためには、昭和13(1938)年10月1日に開設済の関西本線竜華操車場と直結する連路線が必要なのである。

いやそのことは、国有鉄道の当事者も充分に意識し、関西本線との連絡線建設が構想されていたと『日本国有鉄道百年史』は述べている。

けれども、阪和線杉本町と竜華操車場を結ぶ関西本線貨物支線10.5kmが、当初から電気運転可能の状態で開業したのは、昭和27(1952)年9月1日であった。国有鉄道の当事者が想定した南海鉄道山手線買収は、それゆえ戦局の推移に資するところ少なかったとみるべきだろう。

一方、『南海電気鉄道百年史』が説く買収理由には、納得のいかない部分が含まれている。

住友製鋼所に代表される紀ノ川右岸の臨海工業地域形成は、昭和17年以降の現象であった。

そのことに対処する鉄道は、南海鉄道加太(かだ)線であり、昭和17年3月14日付で加太電気鉄道を合併して、輸送力強化が計られてきた。

加太線は紀淡海峡にのぞむ由良要塞地帯に通じる地方鉄道でもあり、加太湾に北隣する深山には、重砲兵が配置されてきた(注5)。

それゆえ、和歌山地区での貨物輸送一体化が国有鉄道への買収理由とすれば、南海鉄道加太線もその対象でなければならないだろう。

南海鉄道山手線の買収理由に対する説明は、『日本国有鉄道百年史』による見解が、妥当であるように思われる。

(注3)日本国有鉄道編『日本国有鉄道百年史』11(1973年)932ページ。

(注4)南海電気鉄道編『南海電気鉄道百年史』(1985年)250ページ。

(注5)山ロ恵一郎ほか編『日本図誌大系』近畿I(1973年・朝倉書店)244〜249ページ。

表1 阪和電気鉄道開業区間一覧

| 開業区間 |

km |

免許年月日 |

開業年月日 |

備 考 |

阪和天王寺−南田辺

南田辺−和泉府中

和泉府中−阪和東和歌山

鳳−阪和浜寺 |

3.0

17.9

40.3

1.6 |

昭2/3/19

大12/7/10

同上

大15/11/20 |

昭4/7/18

同上

昭5/6/16

昭4/7/18 |

2.7km高架区間(天王寺−美章園間)

平18/5/21 4.9km高架延長

阪和東和歌山は現・和歌山

阪和浜寺は現・東羽衣 |

2 国有鉄道線の代行建設を意識

top

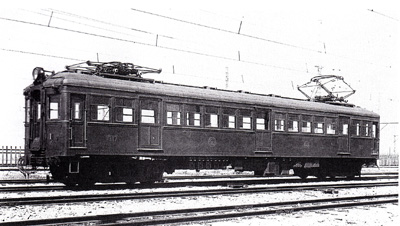

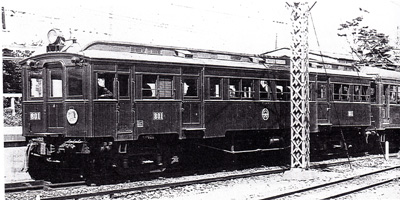

阪和線を構成する路線を建設したのは、大正15(1926)年4月24日に設立し、最初の路線を昭和4(1929)年7月18日に開業した阪和電気鉄道であった。

開業は二度にかけて行われ、阪和天王寺−阪和東和歌山間の全通は、昭和5年6月16目と記録されている。

阪和電気鉄道は、社史を刊行しなかった。

開業後、10年に満たずで南海鉄道への合併が行われ、加えて開業後は長く経営不振が続き、それとのかかわりが説かれる木村清社長の自殺事件も加わるから、社史への配慮など論外であったとみるべきだろう。

そのため、阪和電気鉄道の形成と展開についての記述では、合併の当事者である南海鉄道による刊行物に加えて、第三者の論評を資料とせざるを得なかった。

『南海電気鉄道百年史』によれば、阪和電気鉄道開業の発端は、大正9(1920)年、原内閣が計画した南海鉄道買収案が、帝国議会の解散によって挫折する事件に求められてきた。

建主改従の鉄道政策を進めてきた政友会内閣は、大正7年、紀伊半島の海岸部に線路を連ねる紀勢線鉄道計画を、鉄道敷設法にもとづく予定線とする手順を介して発動させている。

紀勢線の存在は、和歌山(現・紀和)−日方町(現・海南)間12.2kmを大正13(1924)年2月28日に紀勢西線として、他方、相可口(現・多気)−栃原間12.6kmは大正12年3月20日、紀勢東線としてそれぞれ開業する時点から、現実のものになるのだが、南海鉄道買収案はそうした事態をみこし、大阪から紀勢線に至る最短経路を国有鉄道の一環となすべく計画された由である。

南海鉄道の当事者は、政府の計画に真向から反対したと、『南海鉄道発達史』(1938年)は書いている。

その理由は、大阪と堺を結ぶ区間で、多年にわたって重大な脅威であった阪堺電気軌道を合併し、前途の不安を除いた反面、業績不良によって株式配当が7%へと低下する事態を迎えたからであった(注6)。

「鉄道収用法によれば最近3ヶ年の収入平均が買収費計算の基礎となっているので、南海としては最悪の条件で買収に応じねばならない」

ために、政界に伝手を求めての買収反対運動に奔走するうち、議会の解散によって政府の計画は崩壊したのである。

買収失敗に伴う次善の案は、大阪と和歌山間に国有鉄道線を建設する計画となったけれど、実行は財政不如意で具体化の目途がたたなかった。

紀勢線が鉄道敷設法に基ずく予定線に加えられる情勢は、従来、和歌山以南の紀伊半島海岸部に航路を開いてきた大阪商船の当事者に対応策の必要を感じさせた。

加えて泉南の機業地を勢力図とし、大阪と和歌山を結ぶ南海鉄道の業績を見極めて、この区間にはいま1線の鉄道を付加するだけの需要が潜在しているとの想定を立てる大阪財界の綿業資本家グループ、和歌山に居住の有力者グループが介在した。

3者の思惑が合体した結果は、第2のグループに属する喜多又蔵を代表発起人とする阪和電気鉄道敷設免許申請を、大正8(1919)年11月28日付で、内閣総理大臣原敬あてに提出する事態を生みだしている(注7)。

(注6)『南海電気鉄道百年史』から引用した。

(注7)『南海電気鉄道百年史』236〜8ページ。

3

計画手直しで工費が増大 top

「大阪市−和歌山市間の交通は近年著しく繁激を加へ現在の如く単に南海鉄道の1線のみにては到底円満なる運輸交通の目的を完うする得ざるは南海鉄道運輸の現状に級して明らかなり」

と、『阪和電気鉄道敷設開陳書』は述べている。

加えて

「大阪市西部より大阪府西成郡海岸線に亘る工業地帯の交通を完備」するほか、

「堺市以南泉北郡泉南郡にありては府道小栗街道に沿い、泉州の山ノ手線として機能する中で、綿布の大産地を活性化させる効果が期待できる」

と予想した。第3には、沿線は台地で水はけが良ために、

「大阪市と和歌山市民の郊外生活の住宅地に最も適当な土地を包含し将来は大いに期待できる」

とも言及する。

こうした路線計画の起点は、大阪市南区木津大黒町、終点は、和歌山市屏風町であったけれど、大正10年10月24日付の申請で、それぞれを大阪府東成郡田辺町と和歌山市本町に改めている。

阪和電気鉄道株式会社発起人へ、申請区間に対する地方鉄道の敷設免許が与えられたのは、大正12年7月10日であった。

大阪−和歌山間の国有鉄道線建設の見込がたたない中で、紀勢線の部分開業が始まる事態によって、国有鉄道の代行たりうる阪和電気鉄道の免許取得が促されたかと思われる。 |

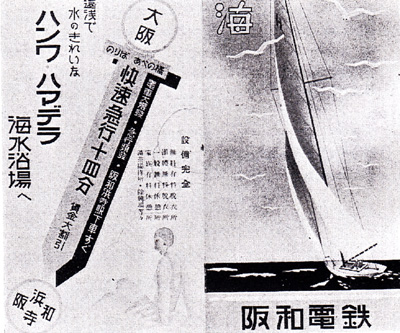

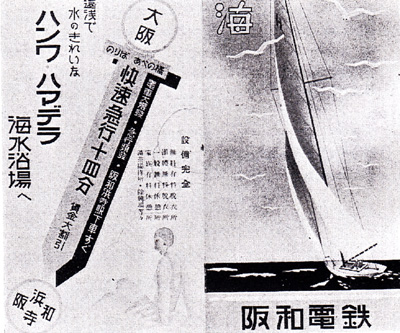

大阪朝日新聞の阪和電鉄開通広告 昭/4/7/17

|

またその故に、

「本線路の起点は国有鉄道に連絡するを適当と認めるを以て工事施行認可申請迄に連絡地点を選定し線路変更の認可申請を為すべし」

との付帯条項が、大きな制約にもなってくる。

阪和電気鉄道は、資本金を2,000万円と定め、合せて40万の株式に対し、36万株は発起人と賛成人で引受け、残りを一般公募にゆだねる方式(注8)で、大正15(1926)年4月24日に設立した。

この時点で、起点は国有鉄道天王寺駅を予定し、終点は国有鉄道和歌山駅から東和歌山駅に変更されている。

会社設立の時点では、和歌山支店を設置して電灯電力供給に加えて電気軌道の経営を意図する京阪電気鉄道の経営者たちが、阪和電気鉄道に参画した。

この時期、京阪電気鉄道の経営拡大は真にめざましく、大阪と京都を結ぶ高速電気鉄道の建設をはかる一方、和歌山県への進出を進めていた。

阪和電気鉄道への参加に際しては、

「和歌山方面は京阪電気鉄道会社より3相交流60サイクル、3万ボルトにて供給」

の約束がなされるほどであった(注9)。 |

阪和電気鉄道発行 阪和浜寺海水浴場のパンフレット 昭和5年夏季より浜寺海岸に無料の休憩所・脱衣場を特設した直営の海水浴場を開設 さらに阪和天王寺‐阪和浜寺間に所要時間14分のノンストップ臨時急行を多数運転 往復運賃も50銭を40銭に値下げした(昭和7年発行) |

結局、天王寺駅への乗り入れは、大阪鉄道が保有する旧南大阪電鉄取得の地方鉄道免許線を譲受けて行い、加えて用地取得の関係から、起点となる停車場は、国有鉄道天王寺駅の北側に求めざるを得なかった(注10)。

またそのために、国有鉄道城東線、同関西本線、大阪鉄道などとの立体交差を行う施策を要し、起点から2.7km地点までを、連続立体交差とする必要に迫られ、工費の増加に加え、用地買収に苦しむ結果となったのである。

建設工事は、全線を11の工区にわけ、難工事を予想された府県境の雄ノ山トンネルから着手している。

昭和4年7月18日の阪和天王寺−和泉府中間20.9km、鳳−阪和浜寺間1.6kmの部分開業は、当初からの予定に基ずく措置であったと見積られてきた。

南海鉄道の沿線には、中間部分にも堺のほか、泉大津(昭和17年市制)、岸和田(大正11年市制)、貝塚(昭和18年市制)、泉佐野(昭和23年市制)などの中心市街が連っているのに対し、阪和線の沿線には目立った中心市街地がみあたらない。

中間部分から発生する客貨に大きな期待をかけられず、加えて天王寺高架線の構造から社線内通過貨物を吸収できる見込みも少なかった。

そのため、勢い大阪−和歌山間の直通旅客に依存する経営姿勢となり、南海鉄道の圧倒をめざして、自社の資金調達限度をうわまわる過大な設備投資を強行し、借入金に強く依存する危険な体質を阪和電気鉄道は造りあげたとみることができるだろう。

再び『大阪郊外電鉄業観』に眼を通せば、

「当社の路線は大阪−和歌山間を繋ぐ交通線であり、従って本線開業の暁は同業南海との競争線となるべく運命にあるが故に、この起点終点の両地における乗降施設並に運転速度に至っては、南海の現在のそれに比し最も優秀の設備を図り、以て一般公衆の満足をもち得る程度のものたらしむべきは蓋し当然の事柄であった」(注12)

との記述を見出しうるのである。

(注11)『大阪郊外電鉄業観』197ページ。

(注12)『大阪郊外電鉄業観』192ページ。

5 赤字決算の連続に苦しむ top

阪和天王寺−阪和東和歌山間全通が実現した昭和5年度の運輸成績を『鉄道統計資料』によって調べてみると、営業収入は128万円弱で、そのうえ約9割にあたる108万円弱が客車収入によって占められていた。

対する営業費は116万円弱にとどまったから、差引12万円強の益金を生じた計算になる。

けれども、阪和電気鉄道の建設費は2,820万円強に達したから、建設費に対する益金の割合は、0.5%にみたなかった。

そのうえ、この低率な益金は借入金返済に対して正に焼石に水なのである。

鉄道負担借入利子が74万円強にもなり、営業収入の6割近くが利子支払いに費やされてしまう事実に注意しよう。

自己資本の不足に対処しえずに多額の建設費を投入して借入金を急増させ、支払利子の財源に窮して借入金をさらに増やす危険な綱渡りが、阪和電気鉄道の経営不振を招いたと判断できる。

赤字の穴埋を借金に頼るのだから、結果はまさに「サラ金地獄」である。

利子支払の義務を生じない建設資金の調達がままならぬ状態で、巨額の借入金によって工事を強行し、ついに破局にたちいたる後年の「日本国有鉄道」が演ずる悲劇を、半世紀も前に阪和電気鉄道は演出したわけである。

資本金の全額払込は、昭和6年7月にようやく達成した。

だがそれによって、借入金を全て返済することはできなかった。

「サラ金地獄」にはまりこんだ阪和電気鉄道が、昭和8年度以降、累積赤字の減額に成功し、昭和13年下期からは株式配当実施に漕ぎつけるまでの経営努力については、別稿を参照して頂きたい。(鉄道ピクトリアル1987/12 P16-19 阪和電気鉄道の経営 竹田辰男)

阪和電気鉄道の経営たて直しに当たり非常な努力、創意工夫がなされたのは事実である。

累積赤字の解消、借入金に対する多額の利子支払いが、昭和7年下期以降は益金を財源として可能になったのは、営業収入が著しく増えたからにほかならない。

とはいえ、営業収入増加は、この時期に関西郊外電鉄が等しくかち得た現象であった(注13)。

満州事変をきっかけとする軍需景気の中で、鉄道旅客の増加が記録される歴史の流れが、阪和電気鉄道の崩壊を喰いとめた重大な要因とみてとれる。

そのうえ、紀勢西線の延伸がようやく軌道に乗り、国鉄客車利用による国鉄線乗入運転の実現、南海鉄道の拠点である和歌山市駅の手前で、紀勢西線の旅客を吸収できる位置の条件が、効果的に作用し始めたとも評すべきだろう。

阪和電気鉄道の経営不振には、旅客収入増加に資する筈の駅勢圈の開発を、殆どなし得なかった事情もかかわっている。

同時期に長大な観光路線を建設した東武鉄道が、地場交通機関の系列化、観光地再開発によって功を収めた事例とは、あまりにも対称的である。

阪神急行電鉄が範を示したターミナル・デパートの経営とは無縁、沿線住宅地の開発も後手であった。

全てが資本金の徴収不振、借入金依存の体制に端を発した結果であるかと思われる。

(注13)中川元治郎(中川企業経営研究所)『電気鉄道経営の実態』関西の巻(1938年)は、

「電鉄案は昭和2年の恐慌来不振に転落し、満州事変を契機に形成挽回の兆を現し……

以来経済界の活況に伴れて一般に好影響を受け、9年からは各社一斉に躍進的業績を見るに至った」

と、阪和電気鉄道の章で分析している。

6 競争排除と交通統制で合併成立 top

昭和15(1940)年12月1日、南海鉄道は阪和電気鉄道を合併した。

南海鉄道が存続し、阪和電気鉄道が解散するのを条件に、阪和電気鉄道株式10を南海鉄道株式8に読みかえ、全額払込済株式を交付すると取り決められている。

また、阪和電気鉄道の株主に対して、120万円の交付金が支払われることになった。

この時点での阪和電気鉄道の資本金は2,000万円、株式は全額払込済であったから、1株に対して3円の支払実施と計算できる。

阪和電気鉄道は、開業以来、長く赤字決算が続き、昭和7年度上期決算では、繰越損金が115万円をこえるほどであった。

この時点での運輸収入が76万円弱、対する経費は53万円弱と公表されていたから、累積赤字をもたず、借入金に対する利子支払33万円強もなかったら、株式配当は可能の計算になる。

以後、旅客増加に件う収入増と経営合理化による支出減が効を奏し、昭和8年3月決算では利子支払の重圧はあっても少額の利益金を計上できた。

これをきっかけに累積赤字は徐々に減額の方向に向い、昭和11年度上期決算で解消し、昭和13年9月末決算では始めて年3分の配当をなし得る状態にこぎつけていた。

だが、この段階でも、借入金は1,000万円をこえていたのである(注14)。

こうした経過をみてくれば、前記の合併条件も阪和電気鉄道側にとって不利であったとはいえないだろう。

阪和電気鉄道が計上した利益金の中には、地方鉄道補助法に基ずいて交付される補助金が含まれていた事実にも、注意を払う必要がある。

阪和電気鉄道の合併に対して、『南海電気鉄道百年史』は、

「南海と阪和のスピード競争や運賃割引競争に対して、安全面から、あるいは経済面から問題視する意見が出はじめていた。

昭和15年にいたって、鉄道当局は、同社の競争は経営基盤をあやうくする恐れがあり、運転保安上も問題であるとの見地から合併を働きかけた……

7月15日鉄道大臣官邸でトップ会談を行った結果、両社は合併に同意」

したのであると述べている(注15)。

これに対して『日本国有鉄道百年史』は

「たまたま交通事業調整委員会は交通調整の具体的方策を審議中でもあり、鉄道省はこの機会に両社の合併勧奨に乗り出し、その結果」

と書いて、陸上交通事業調整法との関わりを匂わせている(注16)。

南海と阪和の合併は、当事者にとって寝耳に水の出来事とはいえないだろう。

その可能性は経済界ジャーナリズムですでに取沙汰されていた。

中川企業経営研究所『電気鉄道経営の実態』関西の巻(1938年)は、阪和電気鉄道の国有鉄道編入、南海鉄道との合併は、絶えず話題にのぼる事項と指摘する。

可能性が強いのは、政府による買収と予想しているが、南海鉄道との合併も、

「陸上交通事業調整法が制定され、その運用が具体化せんとしつつある際、客観情勢上或は4〜5年先には買収が実現するかも知れない」

と書く事実に注意しよう。

阪和電気鉄道による昭和15年上期決算は、利益金87万円弱に政府補助金8万円弱を加え、年6分の配当を実施する状況であった。

(注14) 同上176〜7ページ。

(注15)『南海電気鉄道百年史』248ページ。

(注16)『日本国有鉄道百年史』11 932〜3 ページ。

7 昭和20年代半ばで国有化が奏効 top

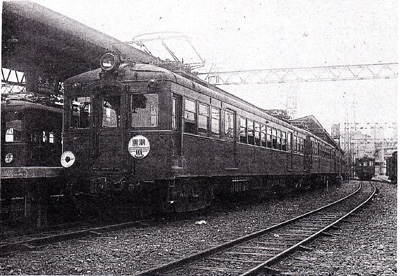

輸送力増強を策して国有鉄道線に編入された阪和線の敗戦直後における荒廃は、真にすさまじかった。

輸送量は激増したのに新製車の投入は思うにまかせず、補修資材の供給不足による稼動車両の減少が戦時中から発生していたが、戦災に加えて敗戦のダブルパンチによる工業生産停滞は、鉄道の荒廃を加速化する。

この様な現象は、国鉄、私鉄の別なく発生したが、阪和線での事例は、度をすぎていた。

昭和21年7月28日に観察した阪和線の運行状況を、東京鉄道同好会機関誌『Romance Car』No3(1947年)で報じた奥平譲治氏は、天王寺−東和歌山間で

「1日に上下各々電気列車の準急が18本、蒸気列車の臨急が4本」と述べている。

準急は、杉本町、金岡および鳳以南各駅停車、臨急は鳳、和泉府中、東岸和田、和泉砂川、紀伊中ノ島に停車であった。

準急の所要時間1時間45分は、阪和電気鉄道当時の超特急による45分運転に比べると、正に隔世の感というべきだろう。

全線で電気運転可能な阪和線に蒸気列車が運転されていたのは、電車の稼働率低下に対する救済措置で、紀勢西線からの乗り入れではない。

8月1日に東和歌山でみかけた蒸気列車は、和歌山機関区のC58209がナロハ21336(2等室も3等代用)と客車代用のワキ、ワムフ3両を牽引して到着し、折返しには竜華機関区のC5816が使用されたと書かれている。

この場合、座席が取りつけられているのは、ナロハだけであった。

「準急」が電気列車と書かれているのは、主電動機の整備不良で自走できなくなった電車を、電気機関車で牽引する方式が、併用されていたからである。

こうした惨状にもかかわらず、天王寺−東和歌山間には、完全に整備され、窓下に白帯を付した連合軍専用車のモタ3000形が運行されていた(注17)。

自走不能になった電動車を電気機関車で牽引して急場をしのぐ方策は、関東地区でも実施され、横須賀線がその対象になっていたが、阪和線の場合には、電気部品の規格が国有鉄道の標準と異なる事情に基ずく現象かと思われる。

そうした状況を、若林美雄氏は、

「進駐軍専用の白線巻き車両等は見るも嫌な気がします。阪和線では昔懐しいE D1717、ED182 の電関にお目にかかり又機関車牽引の列車にも出遭いました」

と報じている(注18)。

奥平謙治氏のレポートでは、鳳機関区に配置された電気機関車の車号は、EF511、EF512、ED1724、 ED186 と記される。

壊滅寸前の買収引継電車救済策に関東地区から投入した電気機関車は、まもなく当初は想定しなかった役割を演じる結果になった。

紀勢西線の旅客列車が、天王寺始発へと次第に転換する事態を導くからである。

危機的状況から2年もたたぬ昭和23年7月1日改訂の時刻表で、和歌山市−新宮間に設定の夜行準急が、天王寺発着の客車を、東和歌山で分割併合している。紀勢西線との列車直通によって鉄道輸送の効率を高めたいとする国有化の狙いが、旅客輸送の面でまず実現への端緒をつかんだとみるべきだろう。

昭和20年代半ばには、紀勢本線の長距離列車は、天王寺発着が常態化しているし、”黒潮”と名乗る週末温泉観光列車が設定される事実にも注意したい。

とはいえ天王寺‐和歌山間が所要72分は、社線当時に比べると著しい見劣りである。

南海電気鉄道との阪和間競争も始っており、昭和26年5月7日改訂の時刻表では、1日2往復で途中無停車の阪和間特急電車の運転が公示されている。

[謝辞]本文中に記載・引用した『大阪郊外電鉄業観』と『電気鉄道経営の実態』は、青木栄一東京学芸大学教授の提供による資料である。

得るところ多大であった。謝意を表したいと思う。

(注17)奥平譲治「和歌山紀行その他」Romance Car No3(1947年)115〜6 ページ。

(注18)若林美雄「帰還の御報らせと関西電鉄界雑感」Romance Car No2 (1946年)91ページ。

当時ED182は存在しなかった。誤読か誤植のどちらかだろう。

top

****************************************

|