|

****************************************

HOME 0南海

1近鉄 2阪神 3阪急 4大阪環状線 5関西線

6京阪 7阪和線

8山陽と神戸 9名鉄 10富山地鉄

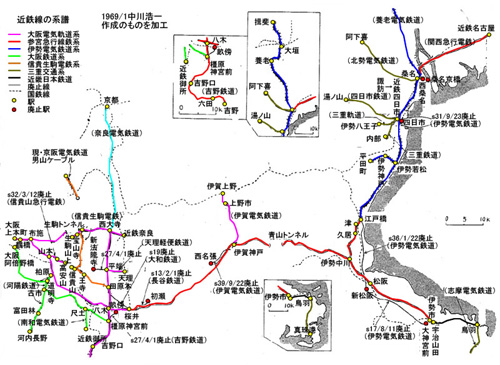

中川浩一の近鉄の歴史(関西圏の鉄道史1)

(近畿日本鉄道系譜 鉄道ピクトリアル 1969/1)

大私鉄会社の歴史は、合併と買収による事業拡張の歴史にいろどられている。

現在、民営鉄道業界に大手と称される14大私鉄は、そのどれをとっても合併・買収によって弱小鉄道を傘下に収めてきたし、事業内容に著しい相違がない場合には、相たずさえて新会社を設立して、地域独占を強化してきたのである。

大阪・京都・奈良・三重・岐阜・愛知の2府4県で地方鉄道を運営する近畿日本鉄道は、営業キロ・営業収入のどちらの面からみても、日本一の大私鉄といえるだろう。

しかし鉄道会社の経歴からいえば,近畿日本鉄道は、設立以来僅か25年を経過したにすぎない。 |

第1表 14大私鉄の設立と営業キロ (カッコ内は開業時の社名)

| 会社名 |

設立年月日 |

営業キロ |

東武鉄道

小田急電鉄

京王帝都電鉄

東京急行電鉄

京浜急行電鉄

西武鉄道

京成電鉄

名古屋鉄道

南海電気鉄道

京阪神急行電鉄

近畿日本鉄道

京阪電気鉄道

西日本鉄道

阪神電気鉄道 |

明29/10/16(東武鉄道)

昭23/6/1(小田急電鉄)

同上(京王帝都電鉄)

大11/9/2(目黒蒲田電鉄)

昭23/6/1(京浜急行電鉄)

明45/5/7(武蔵野鉄道)

明42/7/13(京成電気鉄道)

大10/6/13(名古屋鉄道)

大14/3/26(高野山電気鉄道)

明40/10/19(箕面有馬電気軌道)

昭19/6/1(近畿日本鉄道)

昭24/12/1(京阪電気鉄道)

明42/12/17(九州電気軌道)

明32/6/12(摂津電気鉄道) |

492.2km

111.3

59.0

64.9

75.2

152.8

82.5

484.7

207.9

136.6

503.5

64.1

133.5

79.3 |

|

同じ大手私鉄の仲間には、設立以後70年をすぎた東武鉄道があるし、西武鉄道・京成電鉄・京阪神急行電鉄・西日本鉄道・阪神電気鉄道も明治生まれである。

しかし、近畿日本鉄道を新参の成り上りと評することは、当を得ていない。現在の近鉄路線網の母体を形成した関西急行電鉄が南海鉄道と合併して近畿日本鉄道を設立したのは、

「当局の強い要請によるもの」であり、

「同社当事者も、国家の決戦態勢に協力するため、合併の協議を進めた」

ためであった(注1)。

同様の合併は、阪神急行電鉄と京阪電気鉄道の間でも実施されており、この場合には京阪電気鉄道が解散し、阪神急行電鉄が京阪神急行電鉄へと名称変更を実施している。

だが資本系統を異にする企業が外的圧力の下で実施した合同は永続きするものではない。

近畿日本鉄道は昭22/6/1に、かって南海鉄道が経営していた事業を、高野山電気鉄道に譲渡し、同社が社名を南海電気鉄道と改称したのが、今日の「南海」グループの始まりなのである(注2)。

従って、今日の近畿日本鉄道を語る場合には、関西急行鉄道とその傍系会社の歩みを明かにする必要がある。

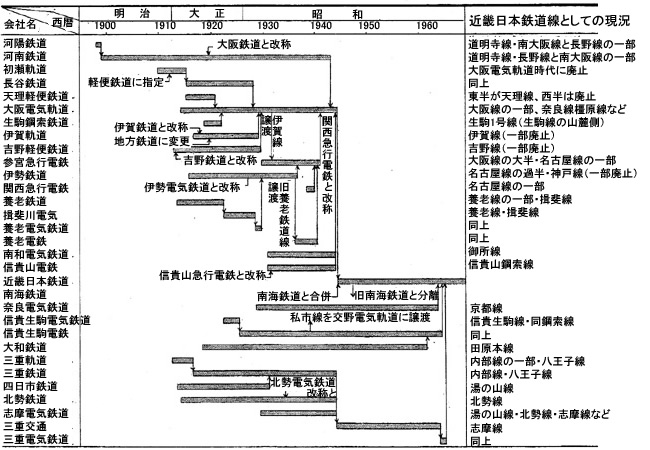

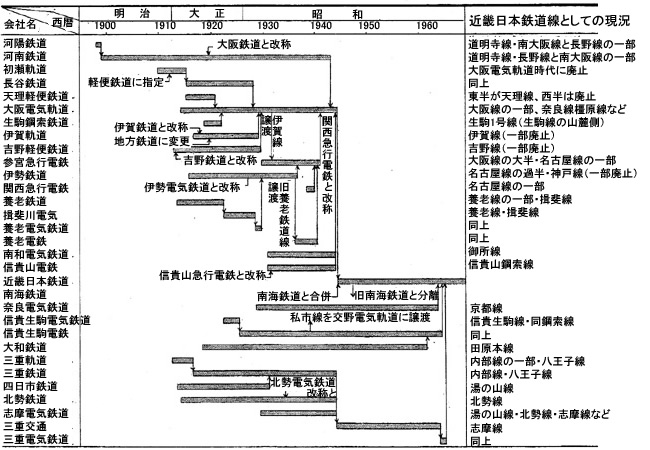

第2表・第1・2図が、旧南海鉄道関係を除いて作成されているのも、上記の考えからである。

(注1)「50年の歩み」近畿日本鉄道(1960年)p54

(注2)京阪神急行電鉄の場合にも昭24/12/1に京阪電気鉄道が分離した。

この場合には旧事業が全て分離したのではなく、新京阪線を京阪神急行電鉄に残さざるを得なかった。

****************************************

1 電鉄コンツェルンの典型”関西急行鉄道”

top

企業が成長していく過程を調べてみると、自らの手で生産力を拡大する場合と、合併に次ぐ合併を繰返して生産力の拡張が実現する場合の二つがある。関西急行鉄道の場合には、前者よりも後者の傾向が強い。

南海鉄道と合併する時点での関西急行鉄道の営業キロは、476.3kmであったが、この中で関西急行鉄道(大阪電気軌道)が自らの手で建設したのは上本町-関急奈良(30.8km)、大和西大寺-橿原神宮駅(23.6km)、布施-桜井(35.8km)などであり、全線の1/5強にすぎなかった(第2表)。

それが1府4県に達する大私鉄に成長したのは、それぞれ確固とした路線網をもつ参宮急行電鉄・大阪鉄道を合併したことによる。もっとも、参宮急行電鉄は後に述べるように姉妹会社であり、関西急行鉄道の名称も、大阪電気軌道が参宮急行電鉄を合併した際に名乗ったものである。これに対して、大阪鉄道の合併は、資本力にものをいわせてライバル会社を乗取り、自家薬寵中のものとするコンツェルン成立の公式を地でいったものであった。

大阪鉄道は第2図からも判るように、近畿日本鉄道が経営する鉄道の中で、最も早く開業した路線であった。

私設鉄道法に基ずいて建設された河陽鉄道が経営難から開業線・未成線を河南鉄道に譲渡し、柏原-長野(現、河内長野)間となったのが、大阪鉄道の基盤を形成することになった。

河南鉄道は、明治年間にガンツ式蒸気動車、ついで工藤式蒸気動車を使用(注3)してフリークエントサービスを実施するなど、早くから意欲的な経営を実施していたが、大阪府下のローカル鉄道としての地位にあきたらず、早くから大阪市内に進出する方策をめぐらしていた。

その企てが実ったのが大12/4/13の道明寺-大阪阿倍野橋間(16.5km)の電車線開業である。しかもその電気方式はわが国最初の直流1500Vであった(注4)。

積極政策の大阪鉄道(大8/3 改称)は、ついで奈良県進出を意図し、吉野鉄道と連絡して県南地方の交通網をわが手に収める目的で、堺-橿原間の地方鉄道免許をもつ南大阪電鉄(大15/11)を合併した。

大阪鉄道の橿原進出は、布施-大軌八木間に新線を建設した大阪電気軌道にとっては脅威であった。その対策として、また事業拡張の一策として実施されたのが、大阪鉄道の株式取得であり、吉野鉄道の合併(昭4/8)だったのである。

吉野鉄道の路線が大阪電気軌道の手中に入ったのは、大阪鉄道に決定的に不利であった。そのため大阪鉄道は、昭8/4に全線にわたって運賃値下げを断行し、大阪電気軌道も半年後に同率の引下げを実施せざるを得ないなど、両社の争いは深刻だった(注5)。

大阪鉄道は地方鉄道業のほか、百貨店・バス・土地住宅経営など経営の多角化に努め、負債の重圧にあえいだ昭和初期の苦難を克服し、関西急行鉄道との合併当時(昭18/2)は、経営は順調であった。

大阪鉄道の合併は、陸上交通事業調整法に裏付けされた強権的な事業拡張だったのである。

第2図からも明かなように、大阪電気軌道が最初に掌中に収めた他社路線は、大10/1に買収した天理軽便鉄道であった。

この処置は大軌西大寺から南へ伸びて橿原神宮に至る新線に途中で交差する762mm軌間の蒸気鉄道線を利用して、1,435mm軌間の電気鉄道を天理に延長する目的で実施されたものである。

しかし天理軽便鉄道の路線は、その全てが改軌電化されたのではない。東半分は762mm軌間のまま放置され、昭和に入ると経営合理化のためにガソリン動車を使用し、太平洋戦争末期の非常措置によって撤去されている。

大阪電気軌道はこの他にも事業拡張の過程で、平行区間となる小私鉄を合併しており、長谷鉄道と伊賀電気鉄道が姉妹会社である参宮急行電鉄線の開通と関連して、相次いで電鉄トラストの一員に加えられたのである。

長谷鉄道と伊賀電気鉄道は、参宮急行電鉄線の建設を実施する場合、前者は全線、後者は一部の区間か平行区間となるため、放置すれば後発企業による経営圧迫となり、面倒な問題を起しかねないケースであった。

そのうえ大型高速の電気鉄道とするためには、両社の路線は状態が悪かった。

長谷鉄道を引継いだ線区では、初瀬軌道として開業以来、引続き使用されてきた工藤式蒸気動車をガソリン動車に置換えられている。

伊賀電気鉄道は、上野盆地の中心都市を国鉄関百錬に結ぶ目的で建設された伊賀軌道が、名張への延長を策して伊賀鉄道(地方鉄道)となった後に、電化(大15/5)したものであった。

この二つの平行路線は、現在ではいずれも営業を廃止して撤去されている。とくに前者は大阪電気軌道時代に廃止された唯一の路線であった。

大阪電気軌道が合併した鉄道線の中には、日本で最初の鋼索鉄道(旅客営業用)である生駒鋼索鉄道が含まれている。

しかもこの線区はやがて複線化されるのであるが、複線の鋼索鉄道はその後もここだけである。

またその山頂側には大阪電気軌道の手で鋼索線が追加されることになった。山麓側・山頂側の2段に鋼索鉄道が建設される例は、妙見鋼索鉄道が先例を用いているが、戦時中に撤去されてからは、生駒が日本でただ一つの存在となっている。

(注3)「日本鉄道史」p637

(注4)宮本政幸「私鉄高速電車55年」鉄道ピクトリアルNo200(1967年)

(注5)中西健一「日本私有鉄道史研究」(1963年)p448

|

第2表 近畿日本鉄道系列会社一覧

|

****************************************

2 代理会社としての参宮急行電鉄 top

いくつもの中小鉄道を合併・買収していたとはいえ、固有の路線は大阪府・奈良県内に存在するにすぎなかった大阪電気軌道を、1府4県に跨がる大関西急行鉄道に仕立てた影の功労者は、参宮急行電鉄である。

大阪電気軌道線に接続し、伊賀盆地を経由して宇治山田に至る地方鉄道線を建設する目的で、昭和2年9月に設立された参宮急行電鉄は、設立当時から大阪電気軌道の代理人として行動することが予定された。

株式は、大阪電気軌道と大和鉄道の株式に割当てられていたが、このときすでに大和鉄道は経営の主導権を大阪電気軌道によって握られていたのである。

大阪電気軌道と大和鉄道の出会は、前者が奈良盆地から宇治山田を目指したことによって始まっている。大正9年に大阪電気軌道が八木~宇治山田間の地方鉄道敷設の免許を申請したとき、新王寺-田原本間で地方鉄道を開業し、桜井への延長線を建設中であった大和鉄道が伊賀神戸への免許申請と競願となってしまった。

しかも免許状は大和鉄道へ交付され、宇治山田への延長については、大阪鉄道も加わって、激烈な競争が起ることになった。 |

参宮急行電鉄当時に造られた近鉄宇治山田駅。1階は高い天井にシャンデリアが輝く立派なコンコース、2階がホーム。今も伊勢市の玄関口で毎年正月には総理大臣が伊勢神宮参拝でこの駅を利用する。 |

そのため、大阪電気軌道は、免許取得の最短経路にたつ大和鉄道の経営権を掌中に収め、間接的に目的を達しようと計ったのである。当時の大紋の資本金は4,000万円(額面)、これに対して大和鉄道のそれは僅かに100万円、結果は蛇ににらまれたカエルであり、大和鉄道の株式の大半は大阪電気軌道の手に収まってしまった。

このような情勢下に、宇治山田への免許は、大和鉄道に交付されたのである。

次に実施されたのは、大阪電気軌道と一心同体の関係にある参宮急行電鉄に大和鉄道の取得した免許を譲渡させ、建設を実施させるだけでよい。

譲渡は昭2/9/28に行なわれ、工事は昭3/3から実施されることになった。

参宮急行電鉄は、大阪側・宇治山田側の双方から工事を進め、部分開業を繰返しながら、奈良・三重両県境の山々を青山トンネル(3,432m)で貫き、国鉄山田駅(現、伊勢市駅)から宇治山田への延長も完成し、昭6/3/17に当初の予定線を全通させたのである。

これより先、参宮急行電鉄は大阪電気軌道の上本町-桜井間への乗入運転を認可されており、省線2等車なみの設備と山岳線区に備えて電気制御装置を設けたデ2200系の急行電車が快走することになった。

それにしても、大阪電気軌道が自らの手で宇治山田への延長線を開通させず、代理会社としての参宮急行電鉄を設立した理由はどこにあるのであろうか。

原因の一端は、創立期の苦境を脱した大阪電気軌道が年1割2分の配当を持続し、兼業も順調に伸び、ようやく株主の期待に応えている折に、多大の建設工事を実施して減配、或いは無配に転落するのを恐れたことにあり他は地方鉄道線としての参宮急行線に、地方鉄道補助法による補助金を得させようと計ったことにあると考えられる。

参宮急行線によって宇治山田に達した大阪電気軌道の次の目標は名古屋進出であった。

だがその実現のためには、重大な障害があった。

伊勢湾岸の小蒸気鉄道から出発しながら漸次路線を延長し、電化を実現させたうえ、桑名-津新地間を営業していた伊勢電気鉄道が、すでに免許を取得したうえ、国鉄関西線の木曽川・揖斐・長良川の旧橋梁の払下げまで受けていた名古屋延長線計画を棚上げして、参宮急行電鉄に戦いを挑んだからである。

参宮急行側の当初の思惑は、伊勢電気鉄道線に接続して名古屋に進出することであり、そのために株式取得によって傘下に収めた伊勢鉄道から中川-久居間の免許を譲受け、さらに国鉄津駅を経て伊勢電気鉄道との間に接続駅を設ける方針が立てられていた。

これに対する伊勢電気鉄道側の回答は、津新地から新松阪に至り、ここからは参宮急行線に対抗して宇治山田に至る新線を建設して、旅客の争奪戦を演じることだった。

しかし結果は、伊勢電気鉄道に凶であった。

津新地-大神宮前間36.9kmの新線建設は、同社の経理に大きな負担をかけたばかりでなく、主力融資銀行であった四日市銀行に対しては不良債権の増大となって跳ね返えり、折からの金融恐慌とからんで、三重県経済界を破局に追い込んだのである。

伊勢電気鉄道のつまづきは、名古屋進出の機を狙っていた参宮急行電鉄には有利に作用することになった。

関係者の奔走もあって成立した収拾策は、参宮急行電鉄が伊勢電気鉄道を合併し、名古屋延長線の免許権は参宮急行電鉄を主体にして設立する関西急行電鉄に譲渡するものであった。

また伊勢電気鉄道がすでに用意していた鉄道用地・払下橋梁などは新会社への現物出資とされたのである。

しかし伊勢電気鉄道の解体は、上に述べた措置で終ったのではない。

伊勢鉄道として出発した同社は、自らの手で路線を延長しただけでなく、参宮急行電鉄との競争を実施する過程で、養老電気鉄道を合併して、岐阜県内に路線を伸ばしていた。

養老電気鉄道は、国鉄東海道本線大垣から北と南に路線を関いた養老鉄道を、揖斐川電気が合併し、養老-桑名間に新線を建設すると同時に全線を電化することによって基礎を築いたものである。

水力発電会社が発生電力の消費者としての電気鉄道を兼営する動きは、明治大正期にはかなり顕著であった。

現在では準大手の地位を確保した山陽電気鉄道も、宇治川電気の一環として経営された時代を経過している。

また京都電灯の電気鉄道部門が分離独立して成立したのが、京福電気鉄道なのである。

養老電気鉄道は、揖斐川電気から分離して成立したが、それに先立って揖斐川電気は桑名-四日市間の免許権を伊勢電気鉄道に譲渡(大15/9)している。

このことは、水力発電会社が電気鉄道の経営を重荷と感じたからであろう。

参宮急行電鉄への合併に先立って、伊勢電気鉄道は養老線・揖斐線を現物出資して養老電鉄を設立することになった。

しかし経営陣は参宮急行電鉄から派遣されており、4年後には参宮急行電鉄に合併されるのである。

伊勢電気鉄道を合併した参宮急行電鉄は、関西急行電鉄の手で桑名-名古屋間を建設させるかたわら、津に進していた1,435mm軌間線を、旧伊勢電気鉄道線の1,067mm軌間線に接続する目的で、津‐江戸橋間を開業した。

かくして昭13/6/26に上本町-関急名古屋間は全通し、大阪と名古屋を直結するという大阪電気軌道の願望は進せられた。

泣き所は、江戸橋における乗換えであった。

この現象は、多分に提灯つけの気味がある初乗り記(大阪毎日昭13/6/27)によると

「汽車と違って急行券はいらないし、座席は2等旅なんだからせめてこの乗替へでもなかったらお客のほうがポロすぎる」

とはいうものの、当事者の悩みの種となっていた。

半年後に、参急中川-江戸橋間は1,067mm軌間に改軌され、乗換え駅が中川に変更されている。

最後の仕上げは、関西急行電鉄と養老電鉄の合併であった。

かくして代理会社としての使命を果した参宮急行電鉄は、母体である大阪電気軌道を遙かに凌ぐ地方鉄道線をようして、昭16/3/15に親会社に吸収合併されたのである。

合併時には大軌の年8分に対して参急は6分の配当を実施し、合併が親会社に対してさして負担とはならないまでになっていた。

****************************************

3 不良会社であった創立期の大阪電気軌道

top

吸収合併・買収を繰返して成長してきた大阪電気軌道も、その歴史をひも解くと、波乱に満ちた創立期を経験している。

大阪と奈良を結ぶ都市間連絡鉄道を指向して企画された奈良電気鉄道を出発点とする大阪電気軌道は、社名を奈良軌道と改め、創立総会(明43/9/16)で再度改称し、大阪電気軌道となったのである。

大阪電気軌道は、京阪神地区の電気鉄道の中では後発企業であった。

その企画は日露戦争後の企業熱に刺激され、順調な経営を続けていた阪神電気鉄道の例から高収益を夢見たのである。

だが大商工業都市大阪に加えて貿易港神戸を擁する阪神に対して、奈良は都市としての規模があまりにも小さかった。

加えて沿線人口の上でも、大きな開きがあった。 |

大阪上本町の街角に建った当時の大阪電気軌道ターミナルの大軌ビル。1970年の地下線での近鉄難波乗入時に全面改築され、今は近鉄デパートとホテルになっている。 |

地形的な条件の上でも、阪神が平野部に路線を敷設するのに対して、生駒山脈の天険を越えなければならない大阪電気軌道の路線は、卓抜な経営能力をもってしても、開業は困難な区間である。

これに対する大阪電気軌道の経営陣の施策は真にズサンであった。

都市間連絡鉄道を志しながら、生駒山脈を鋼索鉄道を敷設して通過しようとした思い付的な施策に対して、多くの非難が集中したのは、当然の結果であったろう(注6)。

大阪電気軌道が生駒山脈を、当時においては国鉄笹子トンネルに次ぐ長大トンネル(3,388m)によって通過しようと企画したのは、幾多の曲折を経た後であったが、予想以上の難工事の結果は資本金の大半をこれに費さねばならなかった。

建設資金は底をつき、借入金返済の目的で試みた増資は失敗し、社債の利子支払いは不可能になるなど、会社の前途は暗黒に閉されていた。

電車運転のための電力発生に必要な燃料炭はその日その日を現金買いで過ごしたとか、主要駅の出札窓口から乗車券の売上代金をかき集めて従業員の給料支払いに充てるなどというのでは、末期的症状という外ない。

万策つきて大株主と大口債権者の軍門に下り、整理を断行した大阪電気軌道に、起死回生の妙薬となったのは第一次世界大戦に伴う好景気であり、大正5年以降、乗客数と運賃収入は好調に伸び、やがて天理軽便鉄道の買収を皮切りにして、事業拡張への途を歩むのである。

大正15年に上本町に大鵬ビルを建設して初のターミナルビルとしながらも、大鵬百貨店の開業は昭和11年からである。

住宅地経営に乗出したのも、経営が好転した大正5年以降のことであった。

これが電鉄トラストとしての成立は、昭和初期に成し遂げながら、電鉄コンツェルンヘの発展がかなり遅れていた理由ともなっている。

(注6)同上p294~296

****************************************

4 混乱期における近畿日本鉄道 top

南海鉄道とともに近畿日本鉄道を設立するための最後の仕上げとして、関西急行鉄道は信貴山急行電鉄と南和電気鉄道を合併した。

前者は信貴山電鉄として開業した大阪電気軌道の傍系会社、後者は大阪鉄道が奈良県南部への進出の一途として設立した子会社である。

信貴山急行電鉄は鋼索線と山上部の電気鉄道線を併せもつ特異な鉄道であったが、合併に先立って戦時下での不要施設として撤去されていた。

南和電気鉄道は大阪鉄道が経営を管理し固有の車両は保有しなかった。

「戦時総動員法」による金属類回収が近畿日本鉄道に与えた影響は、前記の信貴山急行電鉄線の撤去だけに留まらず、生駒索道線の宝山寺2号線の撤去、南大阪線尺土-橿原神宮駅間の単線化、762mm軌間の法隆寺線撤去という傷跡を残している。

またこれより先、参急・伊勢電激突の名残りである新松阪-大神宮前間(18.8km)が撤去され、旧伊勢電線の複線化資材に充当されている。

敗戦による影響は、先に述べたように旧南海鉄道の路線の分離をもたらしたが、この他に経済力集中排除法に関連して資本参加によって傘下に収めた信貴生駒電鉄・三重交通(神都交通・志摩電気鉄道・松阪電気鉄道・三重鉄道・北勢電気鉄道)を手放すことを余儀なくさせた。

関係会社としてはこの他に先に述べた中勢鉄道・大和鉄道があったが、前者は営業を廃止している。

また、奈良電気鉄道は大阪電気軌道が京阪電気鉄道と計って設立したものであるが、経営の主導権は大軌側にあった。

これらの関係会社は旧神都交通線が営業を廃止したものの、昭和38年以降、相次いで近畿日本鉄道に合併されている。

その過程では大和鉄道が信貴生駒電鉄に合併され、三重交通の鉄道部門が新設の三重電気鉄道に譲渡され、次いで近畿日本鉄道に合併されるなどの曲折を経験したのである。

かくして大電鉄コンツェルンとしての近畿日本鉄道は名阪間の地方鉄道のうちで、三岐鉄道を除く他は全てを掌中に収めている。

近畿日本鉄道が自らの手で免許を得て開業したのは伊勢神戸-平田町間(4.1km)であるにもかかわらず、関西急行鉄道時代を遙かに凌ぐ営業キロを誇るのは、昭和38年以降の相次ぐ合併の所産であり、14大私鉄の中で戦後かかる大規模な合併を実施したのは他に例を見ないのである。

(注)本稿は特記した以外は、「50年の歩み」近畿日本鉄道(1960年)によった。

表・地図は「地方鉄道軌道一覧」「私鉄要覧」「鉄道停車場一覧」「地方鉄道軌道営業年鑑」「日本鉄道史」「資料・日本の私鉄」「帝国鉄道年鑑」「交通年鑑」「20年の歩み」(三重交通)などを参考にして作成した。

****************************************

5

近鉄を構成する路線の履歴 top

第2表 近畿日本鉄道を形成した私鉄の開業区間

①河陽鉄道(蒸気1,067mm軌間)

| 開業区間 |

キロ程 |

免許または特許 |

開業年月日 |

備 考 |

柏原-古市

古市-富田林 |

14.3

5.5 |

明29/2/4*

同上 |

明31/3/24

明31/4/14 |

明32/5/10河南鉄道に譲渡

|

*明28/10/10仮免状を受ける

②河南鉄道→大阪鉄道* (蒸気→蒸気・電気併用→電気1,067mm軌間)

富田林-滝谷不動

池谷不動-長野

道明寺-布忍

布忍-大阪阿倍野橋

古市-久米寺 |

3.0

3.7

8.0

18.5

21.2 |

明29/2/4**

同上

大7/6/22

同上

大9/3/29 |

明35/3/25

明35/12/12

大11/4/18

大12/4/13

大12/5/22 |

大11/4/18電化

同上

当初より複線で開業

同上

同上 |

*大8/2改称、昭18/2/1関西急行鉄道に合併 **河陽鉄道の免許を引継

③初瀬軌道→初潮鉄道→長谷鉄道→大阪電気軌道(蒸気→ガソリン* 1,067mm軌間)

| 桜井-初瀬 |

15.6 |

明37/5/25 |

明42/12/11 |

明45/2/10軽便鉄道に指定 |

*昭5/7/20ガソリン動力に変更、**大4/4/長谷鉄道に譲渡、昭3/1/8大阪電気軌道に合併、***昭13/2/1営業廃止

④天理軽便鉄道*→大阪電気軌道(蒸気→ガソリン762mm軌間)

| 新法隆寺-天理 |

9.0 |

明45/1/4 |

大4/2/7 |

平端-天理(4.7km)、大11/4/1改軌電化 |

*大10/1/1大阪電気軌道に譲渡、**大軌法隆寺-平端(4.3km)昭20/2/11営業休止、昭27/4/1営業廃止

⑤大阪電気軌道*→関西急行鉄道*→近畿日本鉄道(電気・鋼索1,067・1,435mm軌間)

上本町-大軌奈良

大軌奈良終点付近

大軌西大寺-大軌郡山

大軌郡山-平端

平端-橿原神宮前

布施-大軌八尾

大軌八尾-恩智

思智-大軌高田

大軌高田-大軌八木

大軌八木-桜井

山本-信貴山口**

宝山寺-生駒山 |

30.8

5.4

4.4

13.5

5.1

4.3

16.6

4.8

5.0

2.8

1.1 |

明40/4/30

同上

大7/11/19

同上

同上

大10/9/28

同上

同上

同上

昭2/4/19

昭3/1/24

大13/2/2 |

大3/4/30

大3/7/8

大10/4/1

大11/4/1

大12/4/1

大13/10/31

大14/9/30

昭2/7/1

大14/3/21

昭4/1/5

昭5/12/25

昭4/3/22 |

昭7/10/1地方鉄道に変更

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

当初より地方鉄道

同上

鋼索線・1,067mm軌間 |

*昭16/3/15関西急行鉄道と改称、昭19/6/1近畿日本鉄道に合併

**昭19/2/11営業休止、昭20/8/1復活(近畿日本鉄道)

⑥生駒鋼索鉄道→大阪電気軌道(鋼索1,067mm軌間)

| 鳥居前-宝山寺 |

1.0 |

大2/9/18 |

大7/8/29 |

大11/1/25大阪電気軌道に合併 |

*昭1/12/30複線化、昭19/7単線化(施設撤去)、昭28/4/1複線に復活

**昭19/2/11営業休止、昭20/8/1営業復活(近畿日本鉄道)

⑦伊賀軌道*→伊賀鉄道*→伊賀電気鉄道*→大阪電気軌道*→参宮急行電鉄→近鉄→伊賀鉄道

(蒸気→蒸気・電気→蒸気・電気・重油併用→電気1,067mm軌間)

伊賀上野-上野町

上野町-名張 |

13.9

22.4 |

大7/5/28**

大6/1/12 |

大5/8/8

大11/7/18 |

大8/10/1軌道を地方鉄道に変更

|

*大6/12伊賀鉄道と改称、大15/12伊賀電気鉄道と改称、昭4/3/31大阪電気軌道に合併、昭6/9/30参宮急行電鉄に譲渡(昭4/4/1から賃貸)

**軽便鉄道としての免許を示す ***大15/5全線電化

****昭20/6/1伊賀神戸-西名張(9.7km)営業休止、昭21/3/25営業再開、昭39/9/22営業廃止

⑧吉野軽便鉄道*→吉野鉄道*→大阪電気軌道

(蒸気→蒸気・電気併用→蒸気・電気・ガソリン併用→電気1,067mm軌間)

吉野口-吉野**

六田-吉野

橿原神宮前-吉野口

橿原神宮前-畝傍*** |

11.3

4.4

10.0

3.0 |

明43/9/5

大11/4/20

大9/5/14

同上 |

大1/10/25

昭3/3/25

大12/12/5

大13/11/1 |

大12/12/5電化

昭6/9/25ガソリソ動力併用認可 |

*大2/5 吉野鉄道と改称、昭4/8/1大阪電気軌道に合併 **昭3/3/25六田と改称

***昭20/6/1運輸営業休止(昭25/6/30まで貨車通過線として存置」、昭27/4/1営業廃止

⑨参宮急行電鉄*→関西急行鉄道(電気1,435mm軌間べ435mm,1,067mm軌間)

桜井-長谷

長谷寺-榛原

榛原-伊賀神戸

伊賀神戸-阿保

阿保-佐田

佐田-参宮中川

参宮中川-松阪

松阪-外宮前

外宮前-山田

山田-宇治山田

参宮中川-久居

久居-津新町

津新町‐津

津-江戸橋 |

5.9

4.5

25.3

2.4

17.5

13.6

8.4

17.9

1.4

0.6

4.7

5.3

2.3

1.1 |

大11/6/7

同上

同上

昭2/4/19

同上

同上

同上

同上

同上

昭3/5/14

昭3/8/7

昭4/6/29

同上

昭13/6/20 |

昭4/10/27

昭5/2/21

昭5/10/10

昭5/11/19

昭5/12/20

昭5/11/19

昭5/5/18

昭5/3/27

昭5/9/21

昭6/3/17

昭5/5/15

昭6/7/41

昭7/4/31

同上 |

大和鉄道から免許権を譲受

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

参宮急行電鉄として免許取得

中勢電気鉄道から免許権を譲受

参宮急行電鉄として免許取得

同上

同上 |

*昭16/3/15大阪電気軌道に合併

**昭13/12/6多念中川-江戸橋(13.4km)1,067mm軌間に改軌、昭34/11/19伊勢中川‐久居(4.7km)1,435mm軌間に改軌、昭34/11/20久居-江戸橋(8.7km)1,435mm軌間に改軌

⑩伊勢鉄道*→伊勢電気鉄道*→参宮急行電鉄(蒸気→蒸気・電気併用→電気1,067mm軌間)

高田本山-白子**

白子-千代崎

高田本山-部田

千代崎-楠

楠-海山道

海山道-四日市

部田-津新地**

伊勢若松-伊勢神戸

四日市-桑名

津新地-新松阪

新松阪-大神宮前 |

11.3

2.9

2.8

5.9

4.5

2.8

1.4

3.9

14.2

8.1

18.8 |

明43/10/20

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

大8/10/25

昭2/4/19

昭2/12/27 |

大4/9/10

大5/1/9

大6/1/1

大6/12/12

大8/10/25

大11/3/1

大13/4/3

大14/12/20

昭4/1/30

昭5/4/1

昭5/12/25 |

昭1/12電化完成

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

揖斐川電気から免許権譲受****

昭36/1/22運輸営業廃止

昭17/8/11運輸営業廃止 |

*昭1/12伊勢電気鉄道と改称,昭11/9/15参宮急行電鉄に合併 **江戸橋-部田(1.8km)昭36/1/22営業廃止

***昭36/1/22営業廃止 ****複線で開業

*****昭34/11/21江戸橋-豊津上野(7.1km)1,435mm軌間に改軌、昭34/11/22豊津上野-白子(6.0km)1,435mm軌間に改軌、昭34/11/23白子-塩浜(12.1km)、伊勢若松-伊勢神戸(3/9km)1,435mm軌間に改軌、昭34/11/24塩浜-近畿日本四日市(4.0km)1,435mm軌間に改軌、昭34/11/25近畿日本四日市-富洲原(6.5km)1,435mm軌間に改軌、昭34/11/26富洲原-桑名(6.6km)1,435mm軌間に改軌

⑪関西急行電鉄*→参宮急行電鉄(電気1,067mm軌間)

| 桑名-関急名古屋 |

123.6 |

昭3/11/12 |

昭13/6/26 |

電気鉄道の免許権を譲受 |

*昭15/1/1参宮急行電鉄に合併、

**昭34/11/21弥富-桑名(12.1km)1,435mm軌間に改軌、昭34/10/7弥富-近畿日本名古屋(11.6km)1,435mm軌間に改軌

⑫養老鉄道*→揖斐川電気*→養老電気鉄道*→伊勢電気鉄道*→養老電鉄*→参宮急行電鉄→近鉄→養老鉄道

(蒸気→蒸気・電気併用→電気1,067mm軌間)

養老-池野

池野-揖斐

養老-桑名 |

24.7

14.0

28.9 |

明30/4/21

同上

同上 |

大2/7/31

大8/4/27

同上 |

大12/5/13電化

同上

同上 |

*大11揖斐川電気に合併、昭3/4/6養老電気鉄道に譲渡、昭4/10/1伊勢電気鉄道に合併、昭11/520養老電鉄に譲渡、昭15/8/1参宮急行電鉄に合併

⑬南和電気鉄道→関西急行電鉄(電気1,435mm軌間)

| 尺土-南和御所町 |

5.2 |

昭3/10/2 |

昭5/12/9 |

昭19/4/1関西急行鉄道に合併 |

⑭信貴山電鉄*→信貴山急行電鉄*→関西急行鉄道(電気・鋼索1,067mm軌間)

高安山-信貴山口

信貴山口-高安山 |

2.1

1.3 |

昭3/1/24

同上 |

昭5/12/15

同上 |

昭19/1/7営業休止**

同上 (鋼索線)*** |

*昭6/11/2信貴山急行電鉄と改称、昭19/4/1関西急行鉄道に合併

**施設撤去,昭32/3/21営業廃止、***施設撤去、昭32/3/21営業復活(近畿日本鉄道)

⑮奈良電気鉄道→近畿日本鉄道(電気1,435mm軌間)

桃山御陵前-西大寺

桃山御陵前-京都 |

28.0

6.5 |

大11/11/16

昭2/9/28 |

昭3/11/3

昭3/11/15 |

昭38/10/1 近畿日本鉄道に合併

同上 |

⑯信貴生駒電気鉄道*→信貴生駒電鉄*→近畿日本鉄道(電気・鋼索1,435mm、1,067mm軌間)

王寺-山下

山下-信貴山

山下-仮元山上口

仮元山上口-仮生駒

仮生駒-私市

私市-枚方東口 |

0.9

1.7

4.9

6.0

0.8

6.9 |

大8/8/27

同上

同上

同上

同上

大9/9/27 |

大11/5/16

同上

大15/10/21

昭1/12/28

昭2/4/1

昭4/7/1 |

鋼索線(1,067mm軌間)

昭14/5/1交野電気鉄道に譲渡 |

*大14/11/6信貴生駒電鉄に譲渡、昭39/12/11近畿日本鉄道に合併

⑰大和鉄道*→信貴生駒電鉄*→近畿日本鉄道(蒸気→蒸気・ガソリソ併用**1,067mm軌間→電気1,435mm軌間)

新王寺-田原本

田原本-味間

味間-桜井町

桜井町-桜井 |

10.1

2.6

4.9

|

明44/6/7

大8/11/19

大12/5/2

昭3/3/30 |

昭7/4/6

大11/6/3

同上

昭3/5/1 |

昭23/6/15 1,435mmに改軌電化

昭19/1/10運輸営業廃止***

同上

同上 |

*昭36/10/1信貴生駒電鉄に合併,昭39/8/18近畿日本鉄道に合併

**昭3/7/15ガソリン動力併用,***昭33/12/28運輸営業廃止

⑱三重軌道*→三重鉄道*(蒸気762mm軌間)

日永-室山**

室山-伊勢八王子**

日永-諏訪***

諏訪-四日市**** |

2.2

0.7

1.9

|

明45/7

大1/8

大2/5/7

大4/12/25 |

大5/6/24*****

同上

同上

同上 |

大5/12/1軽便鉄道に変更

同上

同上

同上 |

*大5/12/1三重鉄道に譲渡 **昭23/9/10電化,***昭18/12/電化、昭31/9/23諏訪付近路線変更

****昭3/1/29運輸営業廃止 *****軽便鉄道としての免許

⑲三重鉄道*→三重交通*→三重電気鉄道*→近畿日本鉄道(蒸気→蒸気・ガソリン併用→電気762mm軌間)

日宏-小古曽

小古曽-内部 |

3.1

0.8 |

大8/6/25

同上 |

大11/1/10

大11/6/21 |

昭18/12電化

同上 |

*昭19/2/11三重交通に合併、昭39/21三重電気鉄道に譲渡、昭40/4/1近畿日本鉄道に合併

⑳四日市鉄道*→三重鉄道(蒸気→蒸気・電気併用→電気762mm軌間→1,435mm軌間)

湯ノ山-川島村**

川島村-諏訪**

諏訪-四日市*** |

10.1

15.5

|

明43/11/17

同上

同上 |

大2/6/1

大2/9/24

大4/12/25 |

大10/11/1電化

同上

同上 |

*昭6/3/18三重鉄道に合併 **昭39/3/1 1,435mmに改軌 ***昭2/11営業廃止 ****昭3/9/23諏訪付近路線変更

(21)北勢鉄道*→北勢電気鉄道*→三重交通(蒸気→蒸気・電気併用→電気762mm軌間)→近鉄→三岐鉄道北勢線

西桑名-楚原

西桑名-桑名市**

楚原-六石

六石-阿下喜 |

14.5

0.7

14.6

1.4 |

明45/1/16

同上

同上

昭4/5/17 |

大3/4/5

大4/8/5

大5/8/6

昭6/7/8 |

昭6/7/8電化

同上

同上

同上 |

*昭9/6/27北勢電気鉄道と改称,昭19/2/11三重交通に合併,

**昭20/7/19運輸営業休止、昭23/9/24営業復活、昭36/10/31運輸営業廃止

(22)志摩電気鉄道→三重交通(電気1,067mm軌間)

|

鳥羽-真珠港* |

25.4 |

大13/6/7 |

昭4/7/23 |

昭19/2/11三重交通に合併 |

*賢島-真珠港(0.3km)貨物線

第3表 近畿日本鉄道が開業した区間

|

開業区間 |

キロ程 |

免許年月日 |

開業年月日 |

傭 考 |

|

伊勢神戸-平田町 |

4.1 |

昭37/4/16 |

昭38/4/8 |

用地は鈴鹿市の無償提供による |

他に路線付替区間がある(主なものは近畿日本四日市・揖斐・長良・本曽川橋梁付近)

Ⅱ 北浜銀行の岩下清周物語

top

****************************************

|