|

****************************************

Home 北条早雲 織田信長 豊臣秀吉 朝鮮侵略 対馬と日朝関係 徳川家康

朝鮮通信使 江戸と江戸城 琉球と日本・中国 日本海 アイヌ民族 北海道史

関東の戦国大名・北条早雲

(筑波常治伝記物語全集11『北条早雲』 国土社 1972年刊)

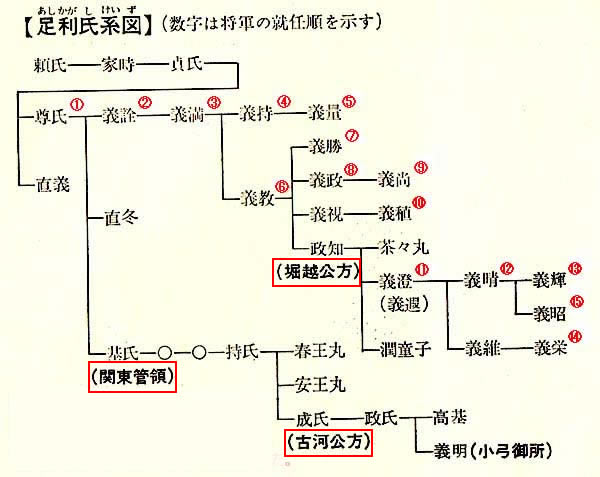

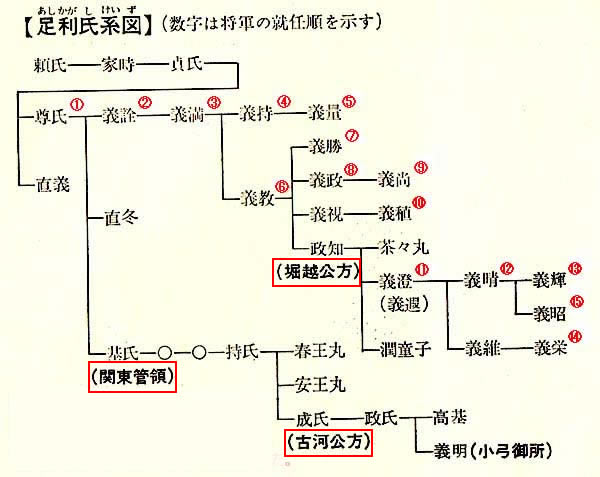

足利尊氏は京都の室町幕府の将軍になる時、遠隔地の関東を治めるための関東管領を設け足利基氏を公方(くぼう=将軍に相当する)を任命しました。

八代将軍の義政の時、その後継争いから応仁の乱がおこり、京都は戦火につつまれ、町はすっかり荒れ果ててしまいました。それと共に足利幕府の権威もガタ落ちしました。これは関東管領の公方にも及びました。

こんな中で謎の北条早雲が現れ、関東で着々と勢力を拡大していきました。

北条家は五代つづきましたが、秀吉の天下統一で小田原城を根拠地にしていた北条家が滅ぼされ、関東の地は家康に引き継がれました。

太田道灌の死後、寒村になっていた江戸を家康は根城にし、秀吉の死後、参勤交代制をしくことで、全国の大名を江戸に集めることで、江戸を平和で巨大な町に育てあげました。

明治維新後は江戸城が皇居となり、名前も東京と変って、今の巨大都市東京が出現しました。 |

|

序 北条早雲について top

ネズミたちがあつまって、相談しました。

「この頃、この家にネコが飼われて、俺たちの仲間は、かたっぱしから食われてしまう。どうしたら、よかろうか?」

すると、一匹の知恵のあるネズミがいいました。

「ネコの首に鈴をつければよい。その音が聞こえたら、みんな逃げるんだ」

「なるほど、それは、よい考えだ」

ほかのネズミたちも、賛成しました。しかし、このとき、べつの知恵のあるネズミがいいました。

「確かに名案だが、一体だれが、ネコに鈴をつけるのかね?」

ネズミたちはみんな、だまってしまいました。

私は、北条早雲の生涯を考えるとき、この有名な教訓話を思い出すのです。

まさに北条早雲こそは「戦国時代」という、おそろしくて巨大なネコの首に、最初の鈴をつけた人物ではなかったろうか、と。

室町時代の末期、すでに日本の国内は乱れに乱れていました。

幕府は確かに存在し、将軍も確かにいたのですが、実際にはなんの力もなく、政治はまわりの家来たちが、かってにうごかしていました。

しかも、その家来たちとて、まともに国を治められる能力は、ありませんでした。

身分が名目だけになったというのは、本来その身分の者が行わねばならぬはずの職務を、行えなくなったということです。 だとすれば当然、それを行える能力のある者に、地位をゆずるべきです。

しかし、人間は長いあいだの習慣から、なかなかぬけられません。

当時の身分は、実力よりも血筋によって、受けつがれました。

将軍の子は将軍に、家老の子は家老に、能力はなくともなれるしきたりでした。

そのようにして地位をついた者が、長年の伝統のおかげで、何となく尊敬されつづけているのです。

そして、実際の世の中は、ますますおかしなものになってゆきました。

だれか、人一倍勇気のある人間がでて、古いしきたりを破らなければなりません。

そうしてこそはじめて、新しい時代が開かれます。

北条早雲こそ、最初にそのことをやってのけた人物なのでした。

早雲には、生まれながらの身分は、なにもありませんでした。

俗な言葉でいう「どこの馬の骨かわからない」人間でした。

しかし、彼は、自分の才覚だけで、一大勢力を有する領主にのしあがりました。

身分などなくても、実力があれば出世できる。そのかわり、実力がなくなれば、たちまち没落する。

これが、戦国の世の中です。殼初に身をもって、この手本を示しだのが、早雲でした。

早雲こそは、戦国時代の幕をあけた人物といわれています。

早雲は、いわば乱世の英雄です。

このような時勢をのりきるには、道徳教育の手本みたいな、行儀のよい生き方だけではできません。

早雲とても、いわゆる「人格者」とはいいきれないし、「品行方正」とばかり、ほめるわけにもゆきません。

いや、それどころか、平和良時代の、善良な市民を基準にしてみれば、むしろ「悪党」のうちにはいるでしょう。

おそるべき悪辣な人物と、いったほうがよいでしょう。

早雲は平気で、約束を破りました。

そればかりか、世話になった相手を裏切り、恩(おん)を仇(あだ)でかえしました。

弱い者をいたわるどころか、つけいって思いのままに、骨のずいまでしゃぶりつくしました。

逆に相手のほうが強いとみると、たちまち頭をさげて、心にもない追従をならべ、機嫌をそこなわぬようにつとめました。

ある意味では、本当に、いやらしい人物といえるかもしれません。

しかし、歴史というのは、けっしてそのまま、道徳の手本になるものではありません。

世界の長い歴史をみてみると、すぐれた善良な人物が悪者を退治して、良い世の中をつくりだした例が、もちろんあります。

けれどそのアベコベも、少なくありません。

悪知恵のある者が、権謀術数をもちいて、あるいは暴力をふるって、地位と財産を手に入れ、反対する人々をうちたいらげて、出世していった場合が、けっしてめすらしくないのです。

とくに、戦乱の時代は、このことがあてはまります。日本の歴史でいうと、戦国時代こそまさにその典型です。

そして、その極端ななかでも、とくに極端な典型の一人が、北条早雲にほかなりません。

この伝記物語全集で、早雲をとりあげた理由が、じつはそこにあります。

歴史は確かに進歩のあとを示し、人類の文明の発展という、輝かしい一面をもっています。

と同時に、普通の理屈ではわりきれない、冷酷で残虐な一面ももっています。

そのことを理解し、またこの問題について、じっくり考える素材にしていただきたいと念願しながら、早雲の生涯をえがいてみたのです。

早雲とよく似た、やはり戦国乱世の英雄の典型のような人物に、斎藤道三(さいとうどうさん)があります。

時代は早雲よりも、半世紀あまりのち、つまりまさに、戦国のまっただなかを生きぬいた武将ですが、やはり早雲と同じく、生いたちがはっきりしません。

身分などなにもない、まずしい家の子供だったと考えられます。

はじめの名前を、庄五郎といい、油売りの行商をやって、生計をたてていました。

この庄五郎という男、なかなかの商売じょうずでした。

油をかついで、ただ得意先をまわるだけでなく、どのようにすれば、お客をよろこばすことができるか、いろいろ工夫をこらしました。

ですから歌や踊りを習って、客たちの前で演じてみせたり、手品のようなことを発明したり、あるいはその頃、武士の家庭では、連歌というものが流行していましたが、これもおぼえて相手をつとめるなど、しだいに評判になって、人気を集めました。

俗な言葉でいう「目から鼻へぬけるような才人」だったのです。

このようにするうちに、武家社会の内幕が、だんだんとわかってきました。それを知るにつれて

「俺ほどの才能があれば、武士の世界で出世するのも、まんざら夢ではない」と、考えるようになりました。

そこで、油売りを廃業し、武家奉公にきりかえます。

彼が最初につかえたのは、美濃国(いまの岐阜県)の領主、土岐(とき)氏の家老をつとめる、長井長張(ながいながひろ)の家でした。

ここでも彼は一生懸命努力し、人々の気にいられるよう、工夫をこらしました。

これが効を奏し、長井長張は庄五郎を、すっかり信用しきってしまいます。

ところが、長井家の主筋にあたる土岐家の当主、土岐盛頼(ときもりより)は、庄五郎を油断ならぬ男と嫌いました。

こういうときの、庄五郎のやりかたが、まことに早雲と酷似しています。

盛頼には、頼芸(ときより)という弟がありました。庄五郎は、この頼芸に接近し、

「兄上にかわって、美濃国の殿さまに、おなりなさいませ」と、さかんにあおりました。

あまりかしこくない頼芸は、このおだてにまんまとのってしまい、謀反の兵をあげて、兄から家をうばいとりました。

そして、庄五郎を重くもちい、ついに一城の主に取立ました。

すべて、庄五郎の計算どおりでした。

彼はつぎに、しだいに目ざわりになってきた旧主、長井長張夫妻を、刺客をつかって暗殺します。

それから、領内の武士たちを手なづけ、不意をねらって軍勢を動員し、土岐頼芸(ときよりあき)を追放してしまいました。

こうして、自分自身が美濃国の太守にのしあがったのでした。

まさに、早雲とともに、乱世の英雄としての面目躍如というところです。

しかしながら、この両者をくらべたとき、似ていることのほかに、ちがっている点があります。

それは、早雲の民政のうまさです。

彼は、一般の民衆をよろこばせ、信頼をとりつけるための方法を、実によくわきまえていました。

民衆の支持をえなければ、自分の勢力がまもれないことを、本当に知りつくしていたのです。

乱れきった世の中で、いちばん犠牲になり、新しい指導者をまちのぞんでいるのがこれら民衆です。

早雲は、彼らの期待に、見事にこたえたのでした。

斎藤道三のやりかたは、やたら悪辣さばかりが目につきます。

ところが、早雲のほうは、その悪辣さをさらにうわまわる、民衆のためのすぐれた政治家という印象が強いのです。

早雲のほうが、明らかに人物が上だという感じです。

このちがいが、彼らの人生の最後の部分で、はっきりあらわれました。

早雲は平穏に大往生をとげ、息子や孫が、その遺志をつぎました。

ところが、道三はみじめで、長男の義竜に殺されてしまいます。

斎藤家の内部は、たえずゴタゴタばかりつづく結果になりました。

一面で容赦ない支配者であり、一面で民政家として傑出している早雲は、どこか中国の毛沢東首席と類似している感じがします。

そういえば、早雲の戦術には、例の「遠交近攻の策」をはじめ、中国の伝統的な兵法がふんだんに取入れられています。

これらの知識は、一城の主となったのちに、勉強して身につけた、ということになっていますが……。

これは全くの、私個人の推量にすぎませんが、前半生のわからない早雲という人物、あるいは中国からの帰化人だったのではあるまいか? と、こんな想像もしてみたくなるのです。

応仁の乱と関東の北条氏の進出

top

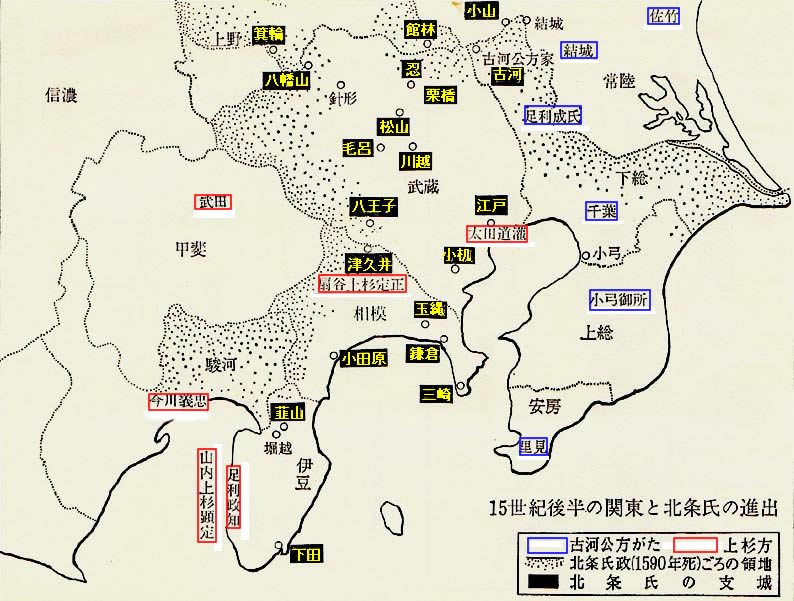

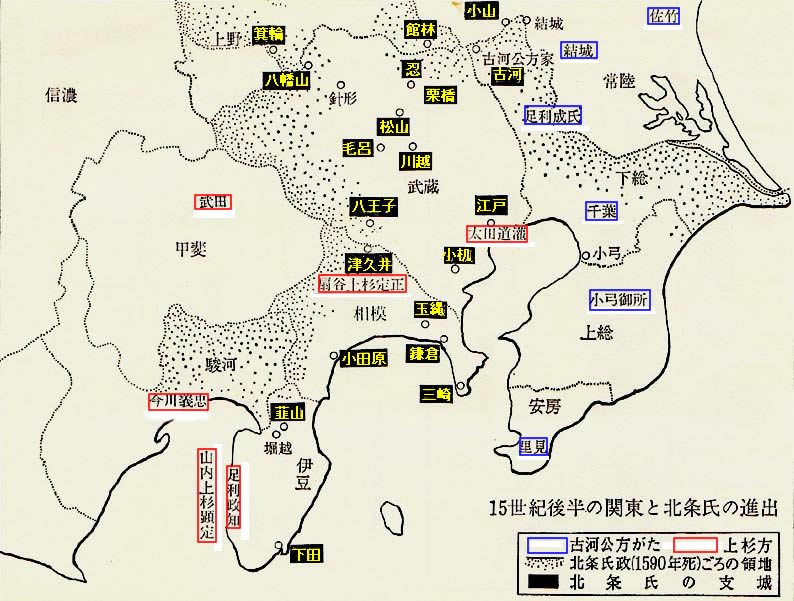

十五世紀後半の関東と北条氏の進出 黒四角は北条氏の支城

|

一 なぞの城主 top

十五世紀の終わりに近い延徳年間のことです。

駿河国の大守(たいしゅ)、今川氏の領地の一部である愛鷹山(あしたかやま)のふもとの根古屋(ねこや=静岡県沼津市)というところに、興国寺城(こうこくじじょう)とよばれる出城がありました。

その出城のあるじは、伊勢新九郎長氏(いせしんくろうながうじ)といいましたが、まことに奇怪な人物でした。

その頃、年のころは六十歳に近く、背はあまり高くありませんが、はなはだ不気味な顔つきをしています。

浅黒い肌の色、四角ばった頭、はげあがった額、異常なほどつりあがった眉毛、ワシのくちばしのようにつきでた鼻、同じくとんがった口、どれをとっても普通ではありませんでしたが、とりわけ異様なのは、彼の目つきでした。

それは人間というより、狡猾(こうかつ)にして獰猛(どうもう)な、獣(けだもの)をおもわせます。

いつも獲物をねらっており、しかも一度ねらったなら、絶対にみのがさない、まるでハゲタカのような目でした。

えたいの知れない風貌、煮ても熄いても食えない顔というのは、まさにこういうのをいうのでしょう。

この顔で正面から見すえられると、たいていの人間がゾッとしました。 しかも、この人物の経歴が、顔立ち以上に奇怪で、謎にみちていました。 一体どこで生まれ、若いころ何をしていたのか、全くわかりません。 だれ一人として、彼のおいたちを知るものがいませんでした。

今は、今川家の家臣の一人にちがいないのですが、いつごろ、今川家につかえ、どうして出城のあるじにおさまったのか、はっきりしません。

今川家の家中の人々も、ほとんど知らないのでした。

この長氏のもとに、六人のおもだった家来衆がいました。

荒木兵庫、多目権平、山中才四郎、荒川又次郎、大道寺太郎、在竹兵衛尉といった面々です。

ところが、この六人がまた、ぞろいもそろって主人の長氏におとらず、ひとくせもふたくせもありげな連中ばかり。

おまけに経歴のわからないことも、主人と同じでした。

当然、世間では、この一党について、あれこれとうわさをしあいました。

「あの新九郎という人は、元きっと由緒ある武士だったにちがいない。 なんらかの事情があって、国元を追われ、今川様のもとに身をよせたのだろう」

「いや、とんでもない。そんな雎筋正しい武士なら、あんな妙チキリンな顔をしているはずがないじゃあないか。 あれはきっと、もと諸国をあらしまわった野盗の一味なんだ。

今川様の御当主が若いのにつけこんで、ウマウマとお城をちょうだいしたにちがいない」 などなど。

うわさはさらにうわさをよび、いろいろな憶測が乱れとびました。

ついにあるとき、ある人が、新九郎に面とむかって、その素性を聞いてみたことがありました。

すると新九郎は、まるで聞かれるのを待っていたかのように、特徴ある顔に一面、微笑をうかべながら、トクトクと語り始めました。 |

自分の素性をトクトクと話す新九郎(北条早雲)

|

「わしはその名前どおり、伊勢の国の生まれじゃ。わしの先祖をたどると、平清盛公の孫にあたる、資盛殿にゆきつく。

つまりわしは、平家一門のれっきとした直系なのじゃ。

平家一門は、壇ノ浦合戦で源氏のために破れ、一族の大部分は討ち死に、あるいは自害してはてた。

少数のものが、かろうじて生きのこり、諸国にちらばっていった。

わしの先祖も、そのうちの一人だった。

もともと平家とゆかりの深い伊勢国におちつき、いらい子孫がその地方で栄えてきたのだ。

わしの父の兄、つまりわしにとっておじにあたる伊勢貞親(いせさだちか)という人は、学問にすぐれ、将軍足利義政(よしまさ)公の守り役をおおせっかった。 そして義政公から大変したわれ、“おやじどの”とよばれた。つまり将軍家の身内として待遇されたわけだが、兄がそのように、はぶりがよかったので、わしの父の貞藤もまた、大変信任され、京都によばれ、幕府政所の奉行職をつとめていた。

ところが、わしが二十九歳のときのことだった。

ちょっとしたいさかいがもとで、わしの父は義政公の怒りにふれ、奉行職をやめさせられてしまった。

そこでやむなく、わしも一緒に、伊勢の郷里へもどり、そこでしばらく時節をまつことにした。

しかるにそれ以来、義政公のなさることは、だんだん異常となり、ついに将軍家の内輪もめがこうじて、応仁の大乱になった。そしてこれが、十一年もつづいた。

マー、人間全く何が幸いになるかわからないもので、わしらは伊勢にいたおかげで、直接の被害はうけずにすんだわけだ。

しかしそんなことで、さしもの栄華をほこった京の都も一面のやけ野原になってしまい、廃墟のなかで真っ昼間から、ウサギやクヌキが出没するありさま。これではいまさら京都へ出たところで、どうなるものでもあるまい。

かといって、このまま伊勢の田舎でくすぶったまま、うずもれてしまうのは、何といってもくやしい。

そんなことを考えているうちに、わしには、気心の知れた仲間が六人できた。 ホレ、いまこの城で、わしを補佐してくれている、あの六人衆がそれじゃよ。

六人ともわしと同様、中々勇気もあれば知恵もある。また、片田舎の生活にあきたらず、何か大きな仕事をしたいという望みをいだいていることも、わしと同じだった。

そこで、よりより集って、いかにすべきかを話しあった。

その結果、東国へ行くのが一番よいということになった。

東国は昔から、土地が広々として、兵馬はたくましく、武勇をもって身をたてるものにうってつけのところと聞いている。 それにちょうど、わしの妹が駿河の大守(たいしゅ)、今川義忠(よしただ)公の奥方になっていた。 ほれ、あの北川殿とよばれた女性、あれがわしの妹なのじゃよ。

そんなわけで、この縁故をたよれぱ、さしあたっての仕官の道は開かれようぞ。

そういうわけで、わしら七人、伊勢を旅だって、駿河までやってきたのじゃ。

いよいよ出発というとき、わしら七人、うちそろって、伊勢神宮へおまいりし、神前で誓いあった。

『今後どんなことがあっても、彼ら七人は仲違いをすまい。たがいに協力し、手柄をたてて出世しよう。

そしてもし、七人のうちの誰かが一城のあるじになったときには、ほかの六人は心良くその家臣として、忠義をつくすことにしよう』とな」 |

伊勢神宮にお参りして、伊勢を出発する新九郎と仲間たち

|

|

そこまで語って新九郎は、いかにも満足そうに、また笑いました。

そして相手に酒をすすめ、自分でも酒盃をあけながら、さらに語りつづけました。

「さて、東海道をはるばるとくだって、ようやく駿河国についた。ところが予想に反し、国中は大騒ぎじゃ。

そのすこし前、駿河のとなりの遠州で地ざむらいたちの反乱があった。

今川義忠公はそれを討つべく出陣し、しゅびよく鎮定したのだが、その帰途、敵の残党の奇襲をうけ、あえなく討ち死にされた。

あとには、奥方の北川殿、一人むすこの竜王丸殿が残された。竜王丸殿は、わずかそのとき六歳じゃ。

さっそくこの機会に、お家のっとりをたくらむものがでてきた。

のっとり派は、義忠公のいとこにあたる今川範満(のりみつ)殿をおしたてて、この人に次代の大守をつがせようとした。

一方にはもちろん、竜王丸殿をたてようとする人々がいる。

そこにまた、さまざまな利害をもつ連中が入りまじり、家中、収拾のつかぬ混乱におちいっていたのだ。

わしらは、そのさなかに到着したわけだ。

聞けば、北川殿も竜王丸殿も行方が知れない。

反対派に暗殺される危険があるためどこかへ身をかくし、その居所はごくわずかな人しか知らないというのじゃ。

あてがはずれて、わしらぱおどろいた。しかし逆に、かえって張合いもでてきた。

まさにこういう混乱のさなかこそ、わしらにとっては、腕のみせどころだ。

それに何といっても北川殿は、わしの妹、竜王丸殿はわしのおいだ。

それが危険にさらされ、身をひそめているというのじゃ。わしとしても、みすごすわけにはゆかない。

そこで七人、手わけしてようすをさぐった結果、やっと北川殿と竜王丸殿が国内の志太郡(しだごおり)小河郷の小川法栄(ほうえい)という郷士(ごうし)の家にかくれていることがわかった。

そこで、とりもとりあえず小河郷へ行ってみると、そこは山奥の谷あいの村で、そのなかの田舎家の一軒に、二人はひと目をさけて暮していた。

わしをみておどろくまいことか、泣いて喜んでくれての。しかし、いつまでもそんなことをしてはおられない。

その頃、今川家の家中の混乱に乗じて、関東から軍勢が駿河国へ侵入してきていた。

関東管領、上杉家の手のもので、おもてむきは今川家の騒動をしずめる調停のための使者という名目じゃ。

なに、本心はこのゴタゴタにつけこみ、今川家の勢力を削減し、駿河国をうばおうとの魂胆(こんたん)だったのじゃ。 全く危機一髪、グズグズしてはがれぬ。

そこでわしらはまず、竜王丸殿を支持する側の重役たちに会って、わしに全権を委任してくれるよう、承諾をとりつけた。 そのうえで、関東からやってきた軍勢と交渉にあたった。

関東方の総大将は、太田道灌(おおたどうかん)といった。これが中々の傑物じゃ。

わしは、今川家を代表する使者として、道灌殿に会い、

『こたびの争いは、全く今川家中の私的なもめごとで、たいしたことではござらぬ。

内輪のことは内輪だけで解決し、決して将軍家や管領家や他国の方々へご迷惑はかけませぬゆえ、どうか私めにおまかせください』と説得した。

すると道灌(どうかん)殿も、あれほどの人物だから、すぐに諒解してくれて、

『よろしい、そなたを信用するゆえ、よしなにはからってくれ』との一言、これで万事解決じゃ。

昔から、英雄は英雄を知ると申すが、まことにそのとおりじゃよ。ワハハハハ……。

それからわしは今川家へもどり、反対派の連中をルル説得した。このほうが道灌殿と交渉するよりもほねがおれたが。

ともかくもわしが熱心に、内輪もめを続けることは他国をよろこばせるだけで何の得にもならぬことを説明したので、ついにみんな、納得してくれた。

こうして範満(のりみつ)どのには隠居をねがい、竜王丸殿が家をつぎ、名のりを氏親(うじちか)とあらためられた。 |

今川家のゴタゴタを静めるため関東からきた

太田道灌軍と今川家の代表となった新九郎の会見

この会見の成功で興国寺のあるじに出世する。

|

ともかく、お家のあやうきを間一髪のところで救ったというので、わしは家中から感謝されて、富士山のふもとに領地をあたえられた。それがちょうど四十五歳のときじゃ。

いらい、何か重要な問題がおこると、氏親殿はかならずわしに相談をされる。

それに対し、わしの助言はいつも的を得ていた。 そんなわけでますます信任され、とうとうこの興国寺城(静岡県沼津市)をまかせられることになったのじゃ。 ワッハハハ……」 |

新九郎は上機嫌で、さらに相手に酒をすすめるのでした。

二 領民たちの人気 top

この話は、たちまち世間に広まりました。

しかし、この話、どうもおかしいのではないか、という人がでてきました。

駿河の今川家といえばその頃、日本でも指おりの大きな大名で、しかも足利将軍と縁つづきの名門でした。

お家騷動のさなかとはいえ、そういう大名の家中が、いかに奥方の兄とはいえ、一介の旅のものにすぎぬ人物を、代表にえらぶことは考えられません。

それにこれほどの名門の当主が、片田舎でくすぶっている浪人の娘ふぜいを、奥方にむかえるなどということが、そもそもあるでしょうか。

そこでまた、さまざまな憶測が乱れとびました。

「北川殿が、義忠さまの奥方になられたのは、ずいぶんあとのことで、もとは女中で、それがめかけになったのだ」

「あの新九郎という人、本当に北川殿の兄さまなのだろうか? あれはみんな、つくり話ではあるまいか」などなど。

北川殿は新九郎にとって、妹ではなくて姉であるとか、いやおばさんにあたるのだとか、遠縁の関係にすぎないのだとか、実はあかの他人なのに、うまいことをいって取入ったのだろうなどと、これまた、やかましいことでした。

いつしかまことしやかに、全く別のうわさ話がどこからともなくひろまるようになりました。

それによると、新九郎が自分で語ったかっこういい話は、全部デタラメだというのです。

「新九郎が北川殿の兄だというのは、まっかな嘘じゃ。

いまからずいぶん前になる。義忠公がまだご健在のころ、北川殿が静岡の浅間(せんげん)神社におまいりに行かれた。

ところがそのとき、神社の境内のすみっこに、下着一枚になった男が、泣きべそかきながらたたずんでいた。

北川殿の行列を見ると、その男はかけよってきて、お供の武士に、

『自分は伊勢国からきた旅のものでございます。陸奥(むつ=東北)国をめざして道中かさねましたところ、このさきの薩捶山(さったさん)の峠でおいぱぎに会い、身ぐるみ残らずとられてしまいました。

命だけやっと助かり、駿河の町までまいりましたものの、これから先どうしてよいかわかりません。

どうかあわれとおぼしめして、わずかの金銭をおめぐみください』

と、泣く泣く哀願した。

供の者から、それを聞かれた北川殿は、あのとおり慈悲ぶかいおかたゆえ、すっかり同情されて、

『それは気の毒なことよ、ひとまず屋敷へとものうて、休息させてやれ』とのお言葉。

そこでその旅人は、駿河のお城にともなわれた。

数日滞在して身の上話をするうちに、意外にも北川殿とは縁つづきであることが判明した。

そこでその縁で、今川家につかえることになったのだ。それがほかならぬあの新九郎長氏なのだ」 |

浅間神社の境内で北川殿のお供の者に、お慈悲を乞う新九郎

|

|

もし、このうわさ話が本当とすれば、新九郎にとってずいぶんかっこう悪い話です。

しかし誰もそれ以上、真相をさぐろうとはしませんでした。

どういういきさつがあったにせよ、現在の彼は、今川家の重臣の一人なのです。

無礼なうわさなどたてたことが知れれば、どんなとがめをうけるかもわかりません。

それに、あの新九郎のおそろしげな顔を思うと、たいていの人間が沈黙してしまいました。

けれどもそんな気味悪い人物にもかかわらず、新九郎長氏の評判は領民のあいだで、かならずしも悪くありませんでした。 いやむしろ、中々信望があったというべきでしょう。

それは彼が顔ににあわず、領民たちにたいして、中々こまかい心遣いを縦したからでした。 彼は領民から、けっして過酷な年貢を取立たりしませんでした。

それまで多くの領主たちは、そのときどきの必要におうじ、年貢をとるのが常でした。

そのため農民たちは、生活の予定をたてることができず、大変困りました。

しかも、その取立はきびしく、田畑でとれた収穫物の六〇ハーセソトから七〇ハーセソトも取上げられ、それをしかも、わずか数日のうちにおさめよなどと突然命令してくるのでした。

これにたいして新九郎は、「四公六民」という制度を決めました。 収穫物の四〇パーセントを「公」のもの、つまり年貢としておさめれば、残りの六〇パーセントは「民」のもの、すなわち農民自身の暮しのために消費してよいというのです。 また、下っぱの役人たちが威張りちらして、農民を困らせるようなことがあったら、六人の重臣たちのもとに、直接うったえでることをゆるし、取調べの結果、それが事実であれば、当の役人をきびしく処分しました。

新九郎がくる前、この土地の役人のなかには領主の命令といつわり、余分の年貢を取立て、私腹をこやすものもいました。

新九郎はこれを改めるべく、すべての命令書にみずから判をおし、その判のない場合は、いっさい従う必要がないことを領民に告示しました。

これで、悪徳役人たちは姿を消しました。

こういう政策を行ったため、そのおそろしい顔にもかかわらず、領民のあいだで、新九郎の評判は上々だったのです。 一方よその土地には、これとちがう悪い領主や役人が多すぎました。 |

新九郎は領民には中々人気があった。

それは政治が乱れ、悪徳の領主が多かったこともある。

|

そういう土地の農民は、高い年貢をとられ、きびしい労役(ろうえき)にかり出され、休むひまもありません。

昔しい生活のなかで、彼らはどこからか強い英雄が現れ、これらの悪領主や悪役人をうちこらし、自分たちを救ってくれないかと願うようになります。

新九郎のような人物が勢力を広げてゆくには、絶好の条件がととのっていたのでした。

なぜ悪い領主や悪い役人が横行したのでしょうか。

それは、室町幕府による当時の政治が、すっかり乱れきっていたからでした。

三 乱れはてた政治 top

足利尊氏が京都に室町幕府をおこしてから、すでに百五十年ちかい年月がすぎて 尊氏の子孫が名実ともに、将軍にふさわしくふるまったのは、ごくわずかの期間にすぎませんでした。

三代目の義満(よしみつ)が死んだあと、足利氏の内部では将軍の跡継をめぐって、ゴタゴタがたえませんでした。

これに重臣たちの利害がからみ、騒動をいっそうひどくしました。

政治を行うだけの能力を欠いた病弱な将軍や、幼少の将軍があいついで出現し、側近たちの思いのままにあやつられました。

あげくのはては、周囲の者の都合しだいで、将軍が殺されたり、追い出されたりするありさまでした。

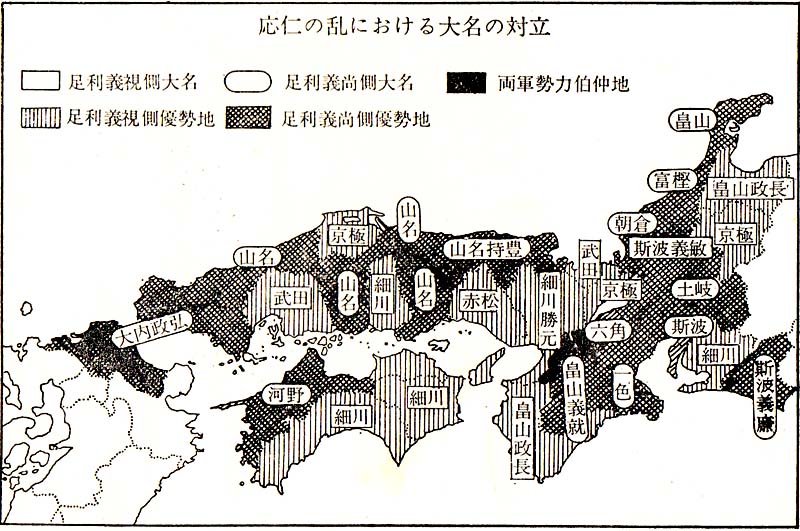

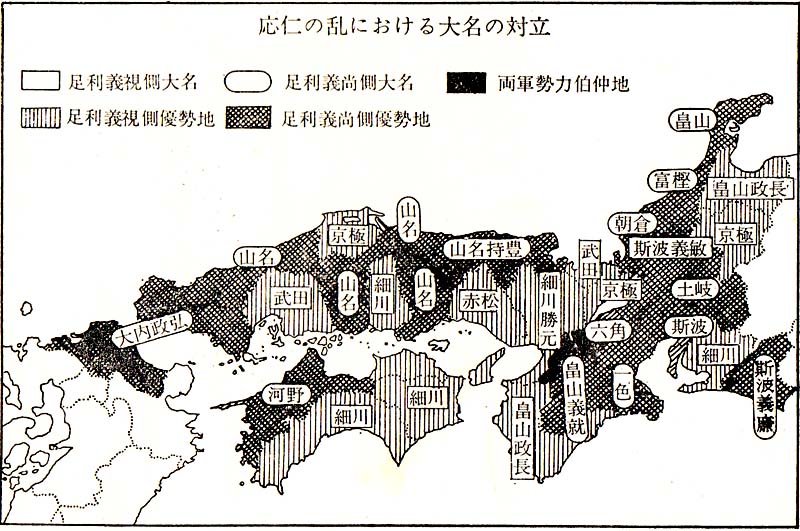

この争いの一番ひどくなったのが、「応仁の乱」でした。

|

応仁の乱は京の都で長い間、東軍と西軍に別れて戦争したので、京の都はスッカリ荒れ果て、将軍の権威も失墜した。

|

八代将軍義政(よしまさ)は、芸術を愛し、学問の素養のあるすぐれた文化人でした。

しかし性格は優柔不断で、政治を行うのに不向きでした。

ところがその奥方の富子(とみこ)という女性は大変気が強く、ぬけめのない人で、幕府をおもいのままにあやつりました。

義政には子供がいなかったので、弟の義視(よしみ)にあとをつがせる約束をしました。

ところがそのあとで、富子との間に男の子が生まれました。これが義尚(よしひさ)です。

そうなると親の気持ちとして、義尚にあとをつがせたくなりました。

義政よりも富子のほうが、しつっこいほど、自分の生んだ子供を将軍にしたがりました。

しかし、いまさら義視は聞き入れません。

いったん約束をしておきながら、いまさら何を言うのか、とひらきなおりました。

ついに喧嘩となり、富子も義視もそれぞれ有力な大名を味方につけて、武力によって将軍の跡継の地位をわがものにしようとしました。

義視(よしみ)は、細川勝元(ほそかわかつもと)と同盟しました。

富子(とみこ)と義尚(よしひさ)は、山名宗全(やまなそうぜん)を味方にひき入れました。

優柔不断の義政は、板ばさみになってしまい、どうしてよいかわからず、やたら毎日、贅沢にふけるばかりで、うさばらしをしていました。

応仁元年(一四六七)正月、ついに両軍は戦火をまじえました。

そして実にこのときから、十一年にわたる戦乱がつづきました。

考えてみると、応仁の乱はずいぶんおかしな戦争です。

ことのおこりは、足利一門の将軍職をめぐる奪いあいだったはずです。

ところが有力な大名が荷担(かたん)したことで、事態がややこしくなりました。

山名氏も細川氏もそれぞれ、全国に激(げき)をとばし、強い大名を味方にひき入れようとしました。

それそれの大名はまた、この機会に自分に反対するものを倒し、勢力を広げるのによいとばかり、どちらかのさそいに応じました。

いつのまにか大名と大名、領主と領主の争いになってしまい、将軍の位(くらい)など誰も、どうでもよくなってしまいました。

戦争は、全国に広まりました。

わけのわからない戦乱のために、一番ひどいめにあったのは諸国の農民や町人たちで、家を焼かれたり、とばっちりで殺されたりするものが無数にでました。

そして十一年、いっこうに勝負のつかないまま、大名たちも嫌気がさし、何となくいくさは終ってしまいました。

けれどもこの戦乱によって、京都のうけた被害はひどいものでした。

平安時代から栄えた都大路は、みるかげもなく荒れはて、古い神社や寺院など、由縉ある建物が焼けおちてしまいました。

朝廷の公家たちは、着のみ着のままでほうり出され、ひどい貧乏に苦しむことになりました。

かっては多くの屋敷が軒をつらねた都大路が、一面草ボーボーとなり、そのなかでは野鳥が巣をつくり、キツネやタヌキが真っ昼間から出没していました。

公家の一人が、その光景を悲しみつつ、歌に読みました。

| なれやしる 都はのべの 夕ひばり あがるをみても おつるなみだを |

大乱のあと、富子の望みどおり、義尚(よしひさ)が九代将軍をつぎました。

しかしこの戦争によって落ちたのは、公家の涙だけではありません。

室町幕府、足利将軍家の威光が、すっかり地に落ちてしまったのです。

政治は乱れ出しました。

将軍の力が弱まると、各地の大名や領主たちは、てんでかってに独立する傾向を示し始めました。

幕府はなんにもやってくれませんし、やる力もありません。

大名や領主は、自分で自分のものを守らなければならなくなりました。

また、誰もとがめる者がないのをよいことに、自分の勢力を広げようと、他の大名の領地を奪いとる者が現れました。

一方、大名の家来たちのなかに、大名を追い出し、自分がかわって大名になろうとする者もでてきました。

もはや秩序も何もありませんでした。

法律はあっても、名目ばかりで、守る必要がなくなりました。

違反したところで、それを処罰するはずの幕府に、その力がないからです。

こうなれば、何でも思い通りやり、自分の勢力を伸ばした方が得になります。

時代はしだいに乱世の様相をあらわにしてきました。

そして一番ひどい目にあったのは、一般の民衆でした。

戦乱に巻込まれて、罪のない人が大勢、死にました。

命だけ助かっても、家財道具をすべて失い、暮しに困る人がいくらもありました。

おまけに武士たちは、いくさのための兵糧(ひょうりょう)に必要だといって、農民が大切に貯蔵していた食べ物を、容赦なく取上げるのでした。

四 内輪もめにつぐ内輪もめ top

一方、その頃の東国は、どんな状態になっていたでしょうか。 足利幕府の本拠は、創立いらい京都にありました。

しかし、交通の不便なこの当時、中々遠隔の地方までは目がとどきません。 そこで各地に幕府の出張所というべき、管領(かんれい)や探題(たんだい)をおいて、その地方の公務を代行させることにしました。

鎌倉には関東管領がおかれました。

鎌倉は源頼朝いらい、政治の中心だった土地で、東日本の要(かなめ)として重要だと考えられました。

初代将軍の足利尊氏はとくに鎌倉を重視して、自分の三男の基氏(もとうじ)を関東管領に任じ、ここに住まわせました。 それいらい、基氏の子孫が代々管領職をついできました。 ところがそのうちに、関東管領の勢力がだんだんと強大になり、それとともに基氏の子孫たちは、京都の幕府のいうことをきかなくなりました。

そしてみずから、「関東公方」(かんとうくぼう)と名のりました。 公方(くぼう)というのは、将軍の別名です。

そして、基氏の子孫たちの本来の役職である関東管領は、家来にあたる上杉家の当主が名のるようになりました。

つまり室町幕府のほか、鎌倉にもうひとつ独立した幕府ができてしまったことになります。 京都の室町幕府にとっては、はなはだおもしろくありません。

「鎌倉の分家が出過ぎたまねをいたす。つけあがらぬよう、おさえつけねばならぬ」 と思いましたが、なにしろ本家の方はゴタゴタつづき、そこまで手がまわりかねていました。

ところが、そのうちに今度は、関東公方の内部に内輪もめが生じました。

関東公方四代目の足利持氏(もちうじ)と管領の上杉憲実(のりざね)は、かねて仲がわるく、事々に対立していました。 |

切腹する関東公方の足利持氏

六代将軍義教は、持氏が嫌いであった。

|

持氏は中々の野心家で、関東公方の権力をさらに広げようと、いろいろのことを計画しました。

それに対して憲実(のりざね)は、事々に反対しました。

ついに腹をたてた持氏(むちうじ)は、憲実を殺そうとしました。

憲実はあやうくのがれ、軍勢を集めて、持氏に反旗をひるがえしました。

こうして関東に内乱がおこりました。それは永享十年(一四三八)のことです。

ときに、室町幕府の将軍は、六代義教(よしのり)でした。

きびしい性格で知られた義教は、鎌倉のさわぎを知るや、かねて目ざわりな関東公方をうちこらすのはこの時と、軍勢をさしむけて上杉勢を応援しました。

このため持氏(もちうじ)は破れ、ついに自害しました。

持氏の長男の春王(はるおう)丸、次男の安王(やすおう)丸も、憲実(のりざね)によって殺されました。

厄介者だった関東の足利家がこうして断絶し、幕府はホッと胸をなでおろしました。

ところが、安心したのも束の間でした。

それまで関東公方におさえられていた関東の豪族たちが、目の上のこぶがなくなったのを幸いに、テンデに勝手をやりはじめ、どうにもおさまりがつかなくなってしまったのです。

上杉憲実も、これにはホトホト困りはてました。

そこで幕府と憲実が相談しあい、関東公方をもう一度、復活させることにしました。

その頃、将軍義教(よしのり)は死に息子の義勝(よしかつ)が七代将軍をついでいました。

しかしまだ、わずか八歳の子供でした。そんなわけで本家には、鎌倉へ送る人材がいません。

ちょうど持氏の三男の永寿(えいじゅ)丸が、幼少ゆえに一命を助けられ、京都にいました。

そこでやむなくこの少年を、新しい関東公方にすることにきまりました。

永寿丸は鎌倉にくだり、名前を成氏(しげうじ)とあらためました。

彼はこのとき十二歳、何も事情を知らなかったのです。

憲実(のりざね)の子供の上杉憲忠(のりつね)が、管領となって補佐することにきまりました。

ところが成氏(しげうじ=永寿丸)は、成長するにつれ自分の父(持氏)と二人の兄がなぜ殺されたのかを、不審に思うようになりました。

そして、それとなく調べてみたところが、すべて上杉憲実の反逆によることがわかりました。

成氏はおどろき、同時に上杉一門を父のかたきと、ひどく憎みました。

そしてある日、とうとう、上杉憲忠(憲実の子)を殺してしまいました。

このため、またしても関東公方と上杉家が、戦争するはめになりました。

上杉家では京都に使者をおくり、成氏の悪口をいって援軍をもとめました。

そこで幕府は、駿河の今川家に命じ、上杉家を応援させました。

成氏(しげうじ)はのがれて鎌倉を脱出し、下総(しもうさ)国、古河(今の茨城県古河市)にのがれました。

するとその地方の豪族が成氏に同情し、彼をもりたてて上杉家に対抗しました。

上杉家ではこれと張合うため、またまた幕府へ使者をやり、足利本家から新しい関東公方を迎えたいと願い出ました。 幕府ではすでに義政(よしまさ)が、八代将軍になっていました。 上杉家の申しいれにおうじて、弟の政知(まさとも)を関東へ使わすことにきめました。

しかしすでに関東の状態は、おさまりがつかなくなっていました。 上杉家を支持する豪族と、その独裁ぶりを憎む豪族とにわかれ、テンヤワンヤの大騒ぎになっていたのです。 政知(まさとも)の一行は、今川家の領地をとおって箱根まできました。 しかし、箱根山には、成氏に味方する豪族の軍勢ががんばっていて、通ることができません。

やむなく政知は、箱根ごえをあきらめ伊豆半島へくだり、天城山麓にちかい堀越(ほりごえ)というところへ本拠をかまえました。

こうして、関東公方(かんとうくぼう)が二人できてしまいました。 どちらも自分の方が本物の公方(くぼう)だと言い張ってききません。 世間では、成氏(しげうじ)を「古河公方」、政知(まさとも)を[堀越公方]とよびました。

そこにくわえて今度は、上杉一門が内部分裂をおこしました。 もともと上杉家には、いくつもの分家がありました。

本家はその頃、武蔵国に城をかまえていましたが、先祖の屋敷が鎌倉の山内(やまのうち)にあったことから、ズッと山内上杉とよばれていました。

この本家が強大で、ほかの分家をおさえている間は平穏でした。 ところが、上州に城をかまえる分家のひとつが、しだいに強くなってきました。

この一家は、やはり先祖の屋敷が、鎌倉の扇谷(おおぎやの)にあったので、扇谷上杉とよばれていました。

この扇谷上杉の重臣が太田道灌(おおたどうかん)で、文武両道にすぐれ、政治的手腕も相当な者でした。

道灌の尽力によって扇谷上杉はしだいに頭角を表わ、多くの豪族を輩下におさめ、ついには本家と肩をならべるほどの勢力になったのです。

本家としては、あまりおもしろくありません。

こうして利害関係がいくえにも入り乱れ、関東地方もしだいに、動乱の渦のなかに巻込まれ始めました。 |

関東に入れないので、天城山の麓の堀越に住居を構えた足利政知。

堀越公方と呼ばれた。

|

五 「いよいよ出番だ!」 top

伊勢新九郎長氏が、興国寺城のあるじとなったのは、まさにそういう時代でした。

こういう時代に遭遇すれば、新九郎でなくとも、ひと仕事もくろみたいと考えるでしょう。

まして新九郎は、本来中々の野心家であり、才能もあった人物です。天下の形勢をトクとうかがうにつれ、

「このままジッとしていても、いつかは戦乱に巻込まれる。

どうせそうなるなら、こちらから討って出て、思い切りやりたいことをやったほうが得だ」

と思うようになりました。

しかし、すでに六十歳ちかい年齢の彼は、血気にはやる猪武者ではありませんでした。

慎重に、いかにしたら危険少なく、一番自分の利益になるかと、トクと研究しました。

彼は気心のしれた例の六人の重臣たちを集めました。そして、

「彼ら一同、いまこうして興国寺(こうこくじ)城の支配者におさまっているが、支配者といっても、しょせんは今川家の出城をあずかるにすぎない。 しかし単なる出城のまもり手で終わるのは、わしの本意ではない。

おぬしたちとて、同じであろう。

ここらでひとつ、背後の今川家の勢力をうまく利用しながら、彼ら自身の領地を広げたいと思うが、いかがであろうか」 |

と、もちかけました。もちろん野心家ぞろいの一同、異存のあるはずはありません。

そこで七人、額をあつめ、今後とるべき方策を相談しました。

この頃から新九郎は、さかんに堀越公方(ほりごえくぼう)の政知(まさとも)のもとへ、出向くようになりました。

「伊勢新九郎長氏でございます。ご機嫌いかがかと存じ、ご挨拶にまかりでました。

幸いにも上様には、ご尊顔ますますうるわしく、ご壮健のごようす。新九郎、心より安堵しうれしくてなりません。

どうぞご用の節は、いつでもお呼び出しくださいませ。

この新九郎、いまは一城をあずかる身でございますが、上様のおんためとあらば、何をおいても馳せ参じ、一介の下男になったつもりでご奉公いたします。

なお、つまらぬものではございますが、手前の領地の産物を持参いたしました。

お口よごしとぱ存じますが、どうぞおめしあがりください」

こんなことをいっては、いろいろなみやげをさし出します。

もともと政知は、あまりかしこい人ではありません。

関東公方(かんとうくぼう)とはいうものの、全くの名ばかり、何の実権もなく、箱根山を越えることすらかなわず、伊豆の田舎にくすぶっているのです。

おまけに側近の家来たちまで、彼をバカにするようになり、軽んじられているありさまでした。

さびしいおもいをしているところへ、一城の城主である者がやってきて、お世辞をいうのですから、おめでたい彼は、すっかり有頂天になってしまいました。

新九郎が現れると、

「オー新九郎、まちかねたぞ、ゆっくりしてゆけよ。なんぞおもしろい話を聞かせてくれ」

と、さかんにひきとめます。また、新九郎がしばらく姿をみせないと、

「新九郎はまだか。早う会いたいものじゃ」

と、気もおちつかぬようすです。

ついには新九郎にむかって、他人にはいえないような、秘密の相談ごとまでもちかけるようになりました。

新九郎も抜目はありません。 |

堀越公方の屋敷へみやげ物を持って、ご機嫌伺いに訪れる新九郎

|

もともと政知は、新九郎の主筋にあたる今川家が追放した、成氏(しげうじ)のかわりにむかえられた人物です。

この人物と親しくしておくことは、今川家の怒りをまねく気づかいがありませんでした。

ころはよしと、新九郎は、政知にいいました。

「上様のご領内を、この新九郎みずからの目で、とくと拝見いたしたく存じます。

何かお役に立つことができるやも知れませぬから」

政知は、

「オー、それはよいことに気がついた。ぜひそうしてくれ。その方に見回ってもらえば余も安心じゃ」

と、さっそく大賛成です。 こうして新九郎は、関東公方と名のる人のお墨つきをもらい、堂々と伊豆地方を視察することができるようになりました。 その結果、新九郎は伊豆半島の西海岸に注目しました。

伊豆半島の西海岸は、海辺近くまでけわしい山がせりだし、きり立った崖が多く、現在でも交通不便なところです。

当時は大きな道路もなく、山あいのあちらこちらに小さな土豪の領地が散らばって、それらのあいだに、相互の連絡もなく、孤立していました。

いずれも農業と漁業を半々におこない、天下の形勢を知ることもなく、貧しい暮しをしていました。

新九郎は、ほくそえみました。

「この連中を手下にするのは、赤ん坊の手をねじるよりもたやすいことだ」

彼は、各部落を個別におとずれ、それぞれの長老たちとよしみをつうじました。

天候が悪くて漁ができないと、孤立したこれらの村は、たちまち生活に窮します。

すると、新九郎はただちに使者をやって、食べ物を届けさせました。

西海岸の人々が、感激しないはずはありません。

「新九郎さまのお使いは、悪天候のなかを、けわしい山道を越えて、お米をもってきてくださった」

「新九郎さまは、こわい顔をしているが、心はやさしい方じゃわい」

たちまち評判になり、みんな手なずげられてしまいました。 |

辺鄙で貧しい伊豆半島の西海岸の人々は、

親切な新九郎の訪問を喜んだ。

|

新九郎がつぎに目をつけたのは、堀越の館に近い韭山城(にらやまじょう)でした。

韭山城の城主は北条という苗字をなのり、その昔、「建武の中興」でほろぼされた、北条高時(たかよき)の子孫と袮していました。 しかし、当時の城主は無能な人物で、それに跡継の子供がありません。

実際の実力は、一族の田中内膳(ないぜん)という人がにぎっていました。

新九郎はさっそくこの内膳にも、よしみをつうじました。

そしていろいろ贈り物をして、歓心をかうようにしました。

内膳もしだいにうちとけてきて、しげしげ新九郎を自分の家に招くようになりました。

六 韮山城をわがものに top

韮山(にらやま=静岡県伊豆の国市)のあたりは、伊豆半島のなかでも気候のよい所です。

はるかに天城の連峰がながめられ、また、近くは狩野川(かのがわ)の清流が、岩をあらっています。

空気はすみ、太陽はあかるく、しかもいたるところに温泉がわいていました。

「ああ、本当によいところでござる。こういう所にお暮しとは、つくづくうらやましゅうござる」

ここは、内膳の屋敷の奥座敷です。

天城山でとれたシイタケや山菜や、狩野川(かのがわ)で釣れたアユなどをさかなにして、この家の主人と酒をくみかわしながら、新九郎はいいました。

自分の住むところをほめられて、内膳とて悪い気はいたしません。ニコニコしながら、それでも、

「いやいや、何といっても、全くの田舎でござる。諸国をご存じの伊勢殿が見られたら、さぞご退屈でございましょう」

と、一応けんそんします。 |

韮山城の実力者、内膳の屋敷を訪れては酒を酌み交わす新九郎

|

新九郎は手をふって、

「なんのなんの。退屈というのは、つまり平和なればこそじゃ。

いかほどおもしろいことが多くても、戦乱があってはかないませぬ。何事も、平和にはかえられませんわい」

と、およそ心にもないことをつけ加えます。

内膳は、ますます上気嫌で、

「さよう、平和なことだけはまぎれもなく、この土地のとりえでございます。

幸い、このあたりは長いあいだ戦乱もなくすごしてこられました。

この状態が長くつづくことを、心から願っております」

と、こちらは本心から、そういいました。

「いやあ、全く、全く」

あいづちをうっておいてから、ふと新九郎は真顔にたり、あらたまった声でいいました。

「全く、内膳殿のいわれるとおり、平和がつづけばよろしいのだが、それにしては、ちと……」

そこまでいって、わざと口をとじました。

案の定、内膳の顔に不安の色がうかびました。

「はて、何といわれましたか? 何か、この土地の平和をおびやかすようなことでも、おこるといわれますのか?」

内膳は、新九郎の投げた釣りばりに、ひっかかったのでした。

「申しあげようと思ったのは、そのことでござる。数年来、京都でも鎌倉でも、何かと問題が多く、戦乱あいついでいることは、内膳殿もお聞きおよびでございましょう。

これら各地の大名豪族は、この乱れに乗じて、おのれの勢力を拡げんものと、虎視タンタン、機会をうかがっております。

おとなしく従うならばよし、嫌といったなら武力で討ちたいらげる、これが強大な大名たちのやり口ですわい。

この韮山城と同じような城で、それまで平和を楽しんでいたところが、一朝にして攻めほろぼされ、一門領民、はなはだ悲惨な境遇におちた例が、いたるところにおびただしくござる。

この韮山が、よもやそのようなことになるとはおもいませんが、しかし万が一という場合もござれば、ふと考えて、不安になったまでのことで……。

アー、いやいや、これは余計なことを申しあげました。

たんなる老人のとりこし苦労とお笑いくださってもけっこうですわい」

そういって彼は、例の独特の目つきで、内膳の顔をみつめました。

はたせるかな内膳の顔に、深刻な動揺が表われました。

新九郎はたたみかけるように、

[こう申しては失礼と存ずるが、韮山城主の北条殿は、その万一の場合を考えて、十分な対策をお持ちであろうか。

それならば心配ないけれども、何と申しても堀越の公方様は、あのように無力であられるし……」

新九郎の話術に、完全にはめられてしまった内膳は、たまりかねたようにいいました。

「実は、おはずかしいしだいながら、当家としてはまだそこまで考えておりませんでした。

しかし伊勢殿にいわれてみれば、確かにそのとおりじゃ。

ご忠告、全くかたじけない。さっそく城主とも相談して、存分の処置をとることにいたします」

[オー、それはけっこうじゃ。昔から、それ“備えあれば憂いなし”と申すこともあるによって、万全の備えをしておかれれば、いずれへころんでも安心でござる」

「それにしても心配なのは、当地の人間たちの気風でございます。

なにしろ長年の平和になれ、戦争と申しても実感がともないません。

にわかに訓練しても、はたして、いざというときに、ものの役に立つようになるのか、どうも気がかりでございます」

「なるほど、そういうことも考えられますな……。

そうじゃ、もしそういう心配がおありならば、いかがでござろうか、どうもここまで申しては、ちと出すぎたことになるやもしれませんが、わが興国寺城は、駿河の今川家の領地にはいっております。

今川家といえば、内膳殿もご存じのとおり、わが国でも一、二をあらそう、強大な大名でござる。

今川家の後だてのあるところには、他国の大名も、おいそれと手出しはできません。

いまの今川家の当主の氏親(うじちか)公は、実はそれがしの甥にあたる。

それに、もとはといえば、わしのはたらきによって、大守の位をつぐことがおできになったも同じこと。

それゆえ氏親公は、わしからお願いすれば、たいていのことは聞きとどけてくださる。

近い将来もし万一、他国の者がこの韮山の地へ攻め入るようなことがあったら、すぐわしのもとへ急使をくだされ。

それがし、さっそく氏親公にお頼みして、今川家の軍勢をくり出し、応援にはせ参じましょう。

そうなれば、韮山の地は安全でござる。いやいや、遠慮はご無用。ほかならぬ、わしと内膳殿の仲ではござらぬか」 |

こんな会話が、幾度かありました。

新九郎はそのたびに、手をかえ品をかえ、こわがらせたり、なぐさめたり、よろこばせたり、けしかけたり、内膳の気持ちをゆさぶりつづけました。

ついに内膳は、

「韮山の安全を守るには、伊勢殿にたよる以外にない。伊勢殿を頼ってこそ、わが一族も安泰なのだ」

と、心の底から信じこんでしまいました。

新九郎のうった手は、じきに効果を表わました。しばらくして、韮山城主が死んだのです。

すると内膳が、新九郎に、

「当家にはあいにく、世継ぎのお子がおられません。

そこで一門相談した結果、このさいぜひとも新九郎殿を、韮山城の跡継におむかえしたいということにきまりました。

なんせ興国寺城は遠方ゆえ、いざというとき応援を願っても、火急の場合にまにあうかどうか不安でござる。

ふだんから韮山においでいただきご監督いただけるなら、城の者はもとより領民一同、安心して暮すことができます。

ぜひぜひお願い申します」と、頼んできました。

新九郎は、わざと、

「いや、とんでもない。貴家は北条高時公いらいの由縉正しいお家柄でござる。 拙者はもと浪人にすぎません。とてもそのような誇り高い北条家を継げるような身分ではございません」と辞退します。

ことわられると内膳は、ますますむきになりました。

「何をいわれるか。おぬしも、平家の血筋にあたられるおかた。 北条家も平家の一門でござれば、ちょうどよいご縁ではありませぬか」 と、さらに熱心にくどきます。

ついには、駿河の今川家へまでも出合き、

「ご一門の伊勢新九郎長氏殿を、当家の跡継におむかえしたく、なにとぞご本家からもお口ぞえいただきとうござる」

と、頼みこむありさまでした。 |

乱世の時代の韮山城が心配になった大善は、

新九郎に韮山城の城主を頼み込む。

|

もちろん新九郎、そこは抜目なく、今川家に対しても手をうってありました。

日頃おもだった重臣たちに、

「一介の浪人を一城の主にお取立くださったご恩は、死んでも忘れません。

おりをみて、伊豆方面に拠点を持とうと思いますが、すべては今川家のおんためを思えばこそです」

と吹きこんでありました。

だから重臣たちもすっかり新九郎を信用して、こたびの話をうけるようにと勧めました。

かくして新九郎は、まんまと韭山城を自分のものにしてしまいました。

こうして彼は、伊豆に勢力を広げる有力な足場をもったのです。

同時に北条という、名門の苗字をなのる資格をも手に入れました。

しかし、新九郎は心のなかで、

「これまでは平和のうちに、こっちの望みをとげることができた。つまり相手が軽かったからだ。

だがこれからは、こうはゆくまい。ちと荒療治を覚悟せねばなるまいて」と、ひそかに決意したのでした。

七 伊豆半島を占領する top

新九郎は、堀越へもあいかわらずかよい、足利政知(まさとも)の機嫌をうかがっていました。

政知は、ますます新九郎を気に入り、悦にいっています。

しかし、新九郎はそのあいだ油断なく、堀越公方家の内部にも注意をおこたらなかったのです。

実は公方家のなかでもまた、大変な家庭争議がおきていました。

政知には、茶々丸、義遐(よしはる)、潤童子(じゅんどうし)という三人の子供がいました。

長男の茶々丸だけが先妻の子で、義遐、潤童子は後妻の子でした。

このうち義遐は、坊さんになるため、京都にいっていました。

のちに、十一代将軍義澄となったのは、この人です。

そして、堀越の館には、茶々丸と潤童子がのこっていました。

政知の後妻は、京都の公家の娘で、円満院(えんまんいん)とよばれていました。

しかし、性質は円満どころでなく、大変気が強く、おまけによくばりで、利己主義な女性でした。

彼女は先妻の子である茶々丸をきらい、政知のあとを、自分の腹をいためた潤童子につがせたいと思いました。

そして潤童子だけを偏愛し、茶々丸につらくあたりました。

これが原因で、茶々丸は、だんだん性質がいじけてきました。

彼はやたらに酒をのみ、飲むと気違いのようになり、手がつけられなくなりました。

それをみた円満院は、さらに茶々丸の悪口を言いふらします。

政知はこまりはてていました。気の小さい彼には、どうすることもできません。

信頼している新九郎にむかい、わけを話して、

「一体、どうしたらよかろうかのう?」と、なさけない顔で相談しました。

新九郎は、深刻めいた顔をわざとしながら、

「はてさて、むずかしい問題でございますな。しかし、上様がどちらかに味方なさいますと、もう一方のお方様がいよいよお怒りになられますでしょう。

もうしばらく、どちらにもおつきにならず、ごようすをみられるのが良策かと存じます」

と、うまくごまかしていました。

そして腹のなかでは、このゴタゴタを利用してうまくやる手はないかと、考えをめぐらせていました。

延徳三年(一四九一)、政知は病気で死にました。ときに五十七歳、まことにさびしい一生でした。

それでも名ばかりとはいえ、関東の支配者でしたから、葬式は盛大に行われました。

新九郎はまっさきにかけつけ、神妙な顔でこの席につらなりました。

政知の死んだあと、堀越の館の内輪もめはいよいよ最高潮に達しました。 円満院のわがままは、ますますひどくなり、反抗する茶々丸の態度も、ますます狂暴になりました。

しかしそうなったことは、円満院にとって思うつぼでした。

彼女は、手なづけている家来たちに命じ、館の中に座敷牢をつくりました。

そして茶々丸をとらえて、そのなかへ入れてしまいました。それから、うわべはいかにも悲しそうな顔をしながら、

「茶々丸は長男ゆえ、本来なら公方の地位をつぐべきでした。 茶々丸がそれにふさわしいお人になるよう、私もずいぶん養育に力をつくしました。

けれどもいかんせん、茶々丸には先天的に狂気の気味があり、これではとても公方(くぼう)のお役目を、まっとうするわけにまいりません。 義母としてしのびないことですが、やむなく、茶々丸に退いてもらうことにしました」

と、いいふらしました。

政知につかえていた重臣の外山豊前守(とやまぶぜんのかみ)と秋山蔵人(くらんど)の二人は、それを聞いて円満院のもとにかけつけ、

「奥方様もおおせのとおり、茶々丸様は本来、公方様のおあとつぎでございます。

そのお方を座敷牢へお入れするなど、いかなる理由があろうと、正当なことではございません。

ぜひ茶々丸様を牢からお出しなさいませ」と、忠告しました。

しかし、円満院は、がんとして聞きません。

「茶々丸は、正真正銘、気違いになったのです。

狂人の自由を許しては、私たち母子はじめ、館に住むものたちが安心してくらせません」

あげくのはては、自分の方がヒステリーをおこしそうなありさまです。 |

父の政知(堀越公方)が死んで、ママ母に座敷牢に入れられた茶々丸。

|

重臣たちは、やむなくひきさがりました。

けれども彼らは、心のなかで、ますます茶々丸に同情するようになり、牢番にむかって、

「もし、茶々丸様がおのぞみとあらば、なんなりとお与えするように」と、ひそかに命じました。

ある夜、牢屋のなかの茶々丸がいいました。

「短刀がほしい」

「かしこまりました」

牢番は牢屋の戸を開けて、短刀をわたそうとしました。

突然茶々丸は、その牢番のうでをつかみ、牢屋のなかにひきずりこみました。

「あれ、若様、何をなさいます」

さけぼうとするのをねじふせた茶々夬は、短刀をうばいとって、牢番をさし殺しました。

それから、血のしたたる短刀を片手に、暗い廊下をかけぬけ、円満院と潤童子の寝所にふみこみました。

「この悪魔め、覚悟しろ!」

不意をおそわれた円満院と潤童子は、逃げだすいとまもなく、その場で切り殺されてしまいました。

こうして堀越の館は、茶々丸の天下になりました。

茶々丸に同情していた家来たちは、よろこんでかれを新しい公方ときめました。

けれども、そのよろこびもつかのまでした。

茶々丸はたちまち、したいほうだいのわがままをやりはじめたのです。

気に入らぬことがあると、すぐ暴力をふるい、

「俺は、おやじのような腰ぬけではないぞ! おれにさからうものは、だれなりと容赦せぬ」

と、わめきちらしました。

館の人々は、すっかりおそれおののき、こんなことなら、牢屋から出すのではなかったと、ささやきあいました。

外山豊前守と秋山蔵人は、茶々丸のところに行き、 |

短刀をもってきてくれた牢番を殺す茶々丸。

牢を出た茶々丸はママ母と弟も殺してしまう。

|

「私どもは、あなたさまこそ正しい公方家のお世つぎと信じ、お力添えをいたしました。

しかし今や、家臣たちも領民たちも、そういう私どもを恨むようにさえなっております。

どうか、お心がけをお改めください。

あなたさまは義理の仲とは申せ、母君にあたられる方と、弟君にあたられる方をご殺害あそばされたのです。

やむをえぬこととはいいながら、本来の人倫の道から、はずれたことでございます。

その罪ほろぼしのためにも、行いを正しくなさって、皆の者がおしたいするような公方さまになってくださいませ」

と、さんざんいさめました。

茶々丸は、おもしろくありません。

「この老いぼれどもめが、恩きせがましく何をいうか。俺は牢屋から自分で出たのだ。

その方どもに出してもらったのではないわ」

逆恨みしたあげくのはてに、とうとう二人を、手討ちにしてしまいました。

こうなると、館のなかは、おさまりがつきません。家臣団も分裂をおこし、内輪もめがいっそう激しくなりました。

新九郎はそういった一部始終を、堀越に近い韮山の城で、とくと見物していました。そして、

「またしても風向きがよくなってきたわい」と、ひそかにほくそ笑みました。 突然新九郎は、

「わしももう年だ。幸い、息子の氏綱も大きくなった。あとは氏綱にゆずり、自分は隠居する」

と、いいだしました。

そして言葉どおり、自分は頭をそって入道になり、名前を、早雲庵宗瑞(そううんあんそうずい)と改めました。

それから、

「これでやっと楽になった。ゆっくり骨休めをしてくるわい」といって、近くの修善寺の温泉へ保養にでかけました。

実は、これこそ彼の計略でした。

修善寺の温泉に滞在中、彼は、

「退屈をまぎらせる話し相手がほしいわい」といって、近くの猟師やきこりたちを集めました。

そして一緒に酒をのんだり、ごちそうをたべたりしながら、天城の山々を歩くのに、どこが一番便利か、伊豆の人々は領主に何をのぞんでいるか、などなど、伊豆半島各地のようすを、それとなく聞きだしました。 |

新九郎は引退して早雲と名乗り、修善寺の温泉に保養に行く。

そこで地元の人間と酒を酌み交わす。

|

そのあと彼は典国寺城に戻り、ひそかに形勢をうかがっていました。

堀越の近くには、上杉一門の総本家である山内上杉家の軍勢が配置されていました。

もともと堀越公方は、古河公方に対抗するために、上杉氏がむかえたものです。

従って上杉家でも、護衛の軍勢をおいていたのでした。

しかし、いまやその上杉家が、前にいったとおり、山内と扇谷の二派に割れ、内輪もめをおこしていました。

そのうち、関東でいくさがはじまりました。両上杉家の争いが、ついにそこまで悪化したのです。

伊豆に駐屯していた山内上杉家の軍勢は、いそぎ、関東へ動員されました。堀越館の警備は、全く手うすになりました。

「好機到来!」

興国寺城でようすをうかがっていた新九郎改め早雲は、すぐに駿河へ出むきました。

そして、今川氏親とあって、

「伊豆半島を我らのものとする絶好の機会がまいりました。これをのがしてはなりません。

私が先陣をうけたまわりますゆえ、軍勢三百人をおかしください」

と、たのみました。

氏親は、二つ返事で承知しました。

今川家の武士に、興国寺城の手勢をあわせた、総勢五百人の軍勢は、清水港に結集しました。

早雲は、あくまでも慎重でした。

これだけの人数が、まとまって行動すれば、たちまち目につきます。

そこで、全体を十班にわけ、十艘の船に分乗させ、伊豆半島西海岸のあちらこちらへ、別々に上陸させました。

その西海岸は、とっくの昔に、早雲のものになっています。地毛との人々は、すすんで協力してくれました。

夜になって、一ヵ所におちあった総勢は、やみに乗じて山を越え、堀越の館を包囲しました。

そしてよく朝、早雲の命令一下、いっせいに館に攻めかかりました。

不意をつかれて、茶々丸はあわてふためきましたが、どうしようもありません。

命からがら脱出して、近くの寺に逃げ込みました。

そして、

「新九郎めにはかられた。残念だ、残念だ」とわめきながら、とうとう自害してしまいました。

八 天下をねらう野心 top

堀越公方は、はかなく消滅しました。

付近の農民たちは、

「大変だ。いくさがはじまる」と、着のみ着のまま、わずかな道具をもって、にげまどっていました。

早雲は、部下の将兵にたいし、命令をだしました。

一 無断で民家にはいって、家財道具をうばってぱならない。

一 どんなに安いものでも、他人のものを無料でとってはならない。 |

一方、領民にたいしては、

「めいめい安心して自宅に戻り、仕事にかかれ。

命令にしたがわない場合、その者の田畑をとりあげ、家を焼きはらう」と布告しました。

早雲は、自分の占領した土地の農業を守ろうとしたのです。

当時の日本では、農業こそ、ほとんど唯一の重要産業でした。

武将たるものは、自分の兵力を強めるのに、まず経済的に豊かにならなげればなりません。

そのためには、領内の農業をさかんにすることが必要でした。

領民がにげてしまっては、農業ができません。早雲は、これをふせいだのです。

早雲は、みずから各地を視察しました。すると、いたるところ病人だらけです。

きたない家のなかに、五人も六人も病みおとろえて、半死半生の人々がまくらをならべて、介抱する人もいません。

「いったいこれは、どうしたことだ?」

そのなかの一軒で、早雲が聞いてみると、

「このあたりでは、すこし前から、悪い病がはやりまして、私ども一家、みんなかかってしまいました。

高い熱がつづき、毎日毎日苦しいおもいをしております。

近所のものは、うつるのをこわがって、誰も近よりません。食べる物もなく、死にかかっております」

と、聞くもあわれな話です。

早雲はためいきをつき、

「いやはや、気のどくなことよ。しかし、もう安心するがよい。

わしが来たからには、これまでみたいなひどいことはないから」と、なぐさめました。

彼はすぐ、流行病のひろまっている地域に医者を派遣し、病人の手当てをさせました。

おかげで、大勢の人間が助かりました。 |

早雲が村々をまわってみると、当時悪い病気がはやって、

村民はひどい状態にあったので、彼らをたすけました。

|

早雲はまた、新しく自分の領民となった人々にいいました。

「領主は親であり、領民は子である。しかるに多くの土地では、領主自身がそのことをわすれ、自分一人ぜいたくをし、多くの領民を苦しめている。伊豆半島もこれまで、例外ではなかった。

わしはこれを改めたい。わし自身、もとは田舎で浪人をしており、貧しい者の立場は、よくわかっている。

領主になった以上、けっして領民を苦しめるようなことはしない」

しかし、いくらきれいごとをならべても、言葉だけでは信用されません。

言葉だけの約束は、領民のほうでも、聞きあきています。

早雲はそのこともちゃんと知っていました。そこで彼は、つぎのような規則を定めました。

一 これまで伊豆国では、農産物の半分を年貢として領主がとりあげていた。

これからは、そのうちの五分の一をへらすことにする。残りの六割を各自、自由にしてよい。

一 伊豆国のすべてのことを、ことごとくわし一人で行うことはできない。

そこでふだんは、従来からの豪族や役人たちに監督させることにする。

しかし、もし万一、それらのものが領民に対して不法のことをいたしたときは、じきじき、私のところか、あるいは六人 の重臣の誰かのところに申し出よ。

取調べたうえ、事実とわかれば、不法を犯したものをきびしく処分する。 |

このようにして早雲は、領民を安心させることに心をつくしました。

領民たちも大変よろこんで、

「おりがたいことだ。まるで仏さまみたいな、情ぶかいお方だ」と、すっかり心服するようになりました。

兵をおこして堀越の館を攻めてからわずか一ヵ月のちに、伊豆半島は、まるまる名実ともに早雲のものになったのでした。

人間はある程度のことに成功すると、さらに大きな野望がわいてきます。早雲とても同様でした。

「つぎには箱根をこえて、関東地方に進出したい」

彼はそう考えるようになりました。

この頃から彼は、ことさら北条早雲と名のるようになりました。

その昔の北条氏(頼朝の鎌倉時代)は、関東地方で覇(は)をとなえました。

関東で勢力をひろげるには、西日本の地名である「伊勢」を名のるより、このほうがずっとかっこうよく、しかも領民たちの信頼を集めることになります。

また、北条氏は本来、平家の一門です。早雲はいいました。

「かっては平家の天下であったが、それを源氏がうちたおし、鎌倉幕府をひらいた。

しかし源氏の将軍は三代でほろび、ふたたび平家にゆかりの北条氏の天下となった。

その北条氏がほろんだのち、源氏の一門である足利氏の天下になった。

そしてその足利氏が、いまや滅亡の瀬戸際である。

順序からいって、今度天下をとるのは、平家の血筋の者でなければならぬ。

まさに、わし自身にその資格はあるのだ」

また、こんな話をしました。

「正月の初夢に、わしはこんな夢をみた。広い野原のなかに、大きな二本の古い杉が立っている。

するとそこへ、一ぴきの小さなネズミが出てきて、その杉をかじりだした。

とうとう杉は二本ともかじりたおされてしまった。

杉がたおれると、その小ネズミは、突然大きなトラに変身した。

そこで目がさめた。目がさめて、ハタと気がついた。

わしはねずみ年のうまれである。小さなネズミは、わし自身にちがいない。

二本の杉とは、それそれ山内と扇谷の上杉家のことだろう。

わしがいつか二つの上杉家を倒し、トラのごとき立派な大名になるということを、この夢は、告げ知らせてくれたのだ」 |

迷信ぶかい当時の人々は、この話をまともにうけて、

「北条早雲様は、両上杉家を倒し、天下をとることにあらかじめきまっているのだ」

とおもい、そういう「早雲様」に従うことは、自分たちにとって利益になると考えました。

こうして足もとをかためたうえ、早雲は虎視(こし)タンタン、野望実現のときをうかがいました。

しかし、天下をうかがうほどの者は、それにふさわしい知識がなければなりません。

早雲は、中国の兵法を勉強することにしました。

一人の坊さんが、先生にえらばれました。

坊さんは中国の書物をひろげ、講義をはじめました。

「主将たるものの役目は、英雄の心をひきつけるにある」

とたんに早雲はいいました。

「何だそんなことか。それならわしは、とうの昔から実行している。もう講義しないでよろしい」

そういって、やめさせてしまいました。 |

早雲がみた初夢の二本の杉の木。

――これは山内と扇谷の上杉家を意味した。

|

その頃小田原に、大森氏頼という武将が、城をかまえていました。

「関東へ進出するには、まず小田原を手に入れなければならない」

そう判断した早雲は、これまでと同じ作戦を考えました。

大森氏とまず仲よくなり、安心させ、信頼をとりつけて、適当な機会にのっとろうというのです。

早雲の使者が、おびただしいみやげものをもち、小田原城を訪問しました。

「私は、伊豆韮山城主、北条早雲の代理としてまいりました。

主人早雲は、大森氏頼様が武勇にすぐれ、情にあついお方であることをうかがって、ぜひ今後親しくご交際していただきたいと念願しております。

どうぞこのお望みをお聞きとどけくださいますよう」

ところが、使者の口上を聞いた氏頼は、冷たく笑っていいました。

「北条早雲殿のことは、このわしのほうでも、かねがねおうわさをうかがっておる。

何でも、はなはだもって策術にだけ、油断も隙もならぬお人だそうな。

昔からの知りあいでもないし、今すぐことさらお近づきになる必要とてない。

この突然のお申し出は、いったいどういうおつもりか。

この氏頼としては、とくべつ早雲殿とご交際する意志はない。これまでどおりの関係で十分、とお伝えください」

使者は、ていよく追い返されてしまいます。もちろん、これであきらめる早雲ではありません。

「はじめはだれでも、そんなことをいう。あきらめずにおしてゆけば、かならずこっちのものになる」

早雲はひきつづき、二度、三度と使者をおくりました。

しかし、大森氏頼(うじより)は、田中内膳や、足利政知のようなお人好しではありません。

早雲が粘れば粘るだけ、ますます、

「断わったのにあきらめないとは、いよいよもって、何事かたくらんでいるからにちがいない」

と、警戒しました。

さすがの早雲の奥の手も、今度ばかりぱつうじませんでした。

早雲は、もうすこし兵法を研究しなければならない、とおもいました。

そしてふたたび、中国の兵法書を読んだところ、昔々、二千年以上も昔の中国の戦国時代、秦(しん)という国の范睢(はんすい)という人のもちいた兵法に、大変興味を感じました。

范睢は、まず遠方の国と同盟を結び、その国と共闘で近くの国を両側からはさみうちにする作戦をとりました。

このようにして、秦の領土をひろげました。このやりかたを、「遠交近攻(えんこうきんこう)の策」といいます。

「これだこれだ! これこそわしの求めているものだ」

早雲は手をたたきました。

早雲は、関東進出の作戦をねりなおしました。

そして、いろいろ情報を集めた結果、小田原をとびこし、三浦半島に目をつけました。

九 恩を仇(あだ)でかえす

top

三浦半島はその昔から、三浦氏という豪族の勢力圏であり、三浦一族は代々源氏につかえ、数々の武功をのこした家柄です。このときの当主は三浦時高といい、本拠が油壺にありました。

早雲が、組みやすしとみたのは、時高の家がこれまた、家庭争議をおこしていたからです。

時高は子供がなかったので、扇谷上杉から養子をむかえ、義同(よしあつ)と名のらせていました。

ところが、そのあとに、男の子が生まれました。

こうなると、自分の本当の子に、あとをつがせたくなります。

このため時高は、義同(よしあつ)につらくあたり、いたたまれなくなった義同は、三浦家をとびだし、時高をふかくうらんでいました。

三浦家の家来のなかには、義同がすぐれた人物であることを知って、支持する人々が少なくありません。

ここも二派にわかれて、ゴタゴタしていました。

「遠交近攻(えんこうきんこう)の策」をもちいるのは今だと、早雲はひそかに、義同のもとに使者を出し、

「時高どののなされ方はよろしくありません。

このままでは人心が三浦家をはなれ、お家そのものがほろびるやもしれませぬ。

この早雲が応援いたしますから、ぜひあなたさまが跡をお継ぎなさいませ」と、けしかけました。

一方、扇谷上杉家へ使者を出し、

「三浦義同さまは、扇谷上杉のご出身でございます。その義同さまをご養子にむかえながら、あとで実子ができたからと、 約束をやぶるのは、やぶる方が間違っております。

あのような時高に、とても三浦半島を支配する器量はありません。時高をうちこらしてやるべきです。

それに、三浦半島はもともと山内上杉家の勢力圏です。

義同さまが当主になられれば、扇谷さまにとって、なにかとご有利になるのではございますまいか」

と、これまた、おだてました。

かくして、三浦義同をおしたてるという名目の、早雲と扇谷上杉の同盟が成立します。

そして、東西両面から時高のいる油壺の城を攻撃しました。

時高はおどろいて、応戦の準備にかかろうとしました。

ところが、かねて義同に意を通じていた家臣たちが、時高の命令をききません。

アベコベにねがえって、城中を撹乱しました。このため、城はわずか一日で落ち、時高は自殺しました。

義同が新しく当主となり、早雲に対しては、恩人と感謝しました。

早雲はこうして、三浦半島にも足がかりをつくりました。 |

東西両面から攻められて油壷の時高は自殺。

あとは、義同が領主になる。

|

ちょうどその頃、小田原の大森氏頼(うじより)が病死しました。息子の藤頼(ふじより)が、跡を継ぎました。

このことを聞いた早雲は、大喜びです。

彼はさっそく、小田原へ使者をおくり、

「このたびは、まことにご愁傷(しゅうしょう)さまでございます。

ご一門のみなさまのご心中をおさっしいたしますと、申しあげる言葉もございません。

主の早雲は氏頼(うじより)さまを心から尊敬しておりましたので、まるで自分の身内のものが亡くなったかのように、なげき悲しんでおります」と、言わせました。

不幸にあったとき、人間はだれでも、気が弱くなります。

そういうとき、なぐさめやいたわりの言葉をかけられると、ふだんの親切よりも数倍身にしみるものです。

それゆえ昔から、他人の気持ちをひきつけようとする人は、よその家の通夜や葬式には、かかさず出席するように心がけるものです。

おまけに藤頼という人物は、父に似ないのんき坊主でした。すっかりうれしくなってしまい、

「父上はいつも早雲のことを、油断のならない奴と警戒しておいでだったが、意外とよさそうな人物ではないか」

とおもいはじめました。

そして早雲の使者を、手あつくもてなして帰しました。

「ウフフ、脈があるわい」

早雲は薄笑いして、それからもたびたび使者をやり、贈物などをしました。

藤頼の気持ちは、しだいに早雲にかたむいてゆきました。

そして、大森家からも返礼の使者をおくるようになりました。

ころはよしと、早雲は藤頼に対し、

「手紙だけでは、ものたりなくおもいます。ぜひ一度、直接お目にかかりたいと存じます」と、申し入れました。

藤頼は、二つ返事で承諸しました。

大森家の年老いた家来のなかには、

「早雲めといえば、亡き大殿さまが、もっともお嫌いあそばした相手です。

そのような者と、お近づきになってはいけません」と、忠告する者もいました。

しかし藤頼はすでに、完全に早雲に籠絡されていました。

こうしてついに、早雲と藤頼の対面が実現しました。

あったとたんから早雲は、ニコニコしっぱなしで、藤頼に対して、下にもおかぬ大サービスです。

「藤頼殿は、お若いのににあわず、なかなか貫禄がおありじゃ。

それにくらべると、わしのせがれの氏綱などは、まだまだ修行がたりませぬ。

ぜひ藤頼殿をみならってほしいものじゃ。

いや、どんなに努力したって、とてもとても藤頼殿の半分にもなれまいが、それだけでも、親としては満足に思わねばなりませぬわい」

などなど、さんざんお世辞をいいました。

藤頼は、すっかり有頂天になってしまい、

「おほめにあずかって恐縮です。いまなれば申しますが、それがしの父親は、早雲殿を誤解しておりまして、せっかくのおさそいにも応じませんでした。

一度でも早雲殿にお会いすれば、そんな誤解はとけたでしょうに、まことに残念なことでございました」

と弁解しました。

そこはぬけ目のない早雲、

「なんのなんの、間違いはどこにもございます。昔のことはお気になさいますな。

私どもが、こうして親しくおつきあいできるようになったのも、ご縁があればこそです。

必要なときは、今後なんなりと、お互いに相談いたしましょう。

藤頼殿のおんためとあらば、早雲、何をおいても、お力添えをおしみません」

と、しきりに相手の気持ちをひきつけます。

対面は、和気あいあいのうちに終わりました。あとで藤頼は、側近の家来にいいました。

「見ると聞くとでは大ちがいだ。早雲殿について、よからぬうわさを聞いたこともあったが、実際にお会いしてみると、最高に立派な人物だ」

一方、早雲は、例の六人の重臣たちにいいました。

「藤頼という男、話に聞いた以上にあほうだわい。これで小田原は、もう、我らのものになったも同じだ」

それからも両家のあいだで、何度も使者が行き来しました。また、早雲と藤頼の対談も、幾度か行われました。

会うたびに、藤頼は早雲をますます尊敬するようになりました。

早雲の。ほうは、会うたびに、ますます相手をバカだと思うようになりました。

ついに両家のあいだでは、軍事同盟がむすばれました。

他国の軍勢が韮山を攻めることがあったら、藤頼はみずから小田原の兵をひきいて、韮山にかけつける。

小田原が他国の軍勢におそわれることがあったら、早雲が兵をひきいてかけつける。

――つまり、相互防衛条約にほかなりません。

そしてそのあいだ早雲は、あらゆる機会をとらえて情報を集めており、小田原一帯の地理をすっかり調べ上げてしまっていたのでした。

ある日のこと、早雲は、箱根山の近くで狩りを行いました。

イノシシやシカを追う勢子(せこ)たちの声が、小田原領内にも聞こえてきます。

そのあと、またしても早雲の使者が、小田原城をおとずれました。

「前日、わが領内で狩りをいたしましたところ、動物どもがたくさん、大森家のご領地である、山の奥へ逃げ込んでしまいました。

ついては、その動物を追い出すため、当方の勢子が、ご領内の山のなかへ入ることを、お許しいただきたいと存じます」

勢子というのは、狩りをするとき、大声をあげて動物をおどし、洞穴やヤブのなかから追い出す役目のことです。

使者の言葉を聞いた藤頼は、全く信用して、

「早雲殿と私との間で、許すも許さぬもあるまい。いくらでもおはいりなさるがよい。

いずれ、そのえものをさかなに、早雲殿と酒をのみたいものよ」と、上機嫌で許しました。

|

早雲はまだ若い小田原城主藤頼をだまし、狩と偽って兵と牛を箱根の山に入れる。

そして夜になると牛の角にたいまつをつけて、小田原城を攻撃した。

|

早雲は、すぐさま、自分の手勢のうちから、とくに武勇にすぐれている若者を数百人えらびだし、それに勢子の服装をさせ、箱根山へ侵入させました。

また、さらに数百人をえらび、槍をもたせ、小田原へ通ずる道路の要所要所へ、ひそかに配置しました。

それから、今度は千頭の牛を集め、これまた箱根のふもとにかくしました。

夜になりました。

早雲の命令一下、千頭の牛がひきだされます。そして牛のつのに、火のついたたいまつか、むすびつけられました。

「それゆけ!」

兵たちは、いっせいにときの声をあげて、牛を箱根山へ追いあげました。

牛は恐怖にあれくるい、すさまじいうなり声をあげながら、ばく進します。

さらにそれを合図に、勢子の服装をした者や、要所要所にかくれていた者が、いっせいにときの声をはりあげて、小田原めがけて突入を開始しました。

同時にホラ貝がいっせいに吹き鳴らされました。

天地をゆるがすばかりのどよめきに、小田原の人々はびっくりぎょうてんしました。

「いったい何事だ?」

外へ出てみて、二度びっくり。

箱根山一帯が、一面のたいまつで、空をこがすばかりに、明々ともえています。

そして、あっちからもこっちからも、すさまじいおたけびです。

「敵襲だ!」

「敵の大軍がおしよせた!」

誰も彼も、大あわてにあわててしまい、上を下への大混乱におちいりました。

しかし、このときはまだ、相手がよもや早雲であろうとは、夢想だにしていませんでした。

彼らは、どこの軍勢が攻めてきたかもわからぬまま、われがちに逃げ出しました。

大森藤頼も、着のみ着のまま、にげ出すのがやっとでした。

早雲は、こうして小田原城をうばいとりました。多年の宿願である関東進出が、ついにかなったのです。

ときに明応四年(一四九五)、早雲は、六十四歳だったと伝えられています。

事の真相は、まもなく知れわたりました。

あざむかれたと知った大森藤頼が、悲憤の涙にくれたのは、いうまでもありません。

しかし、どんなになげいても、今さらどうすることもできません。

早雲は例のやりかたで、小田原の領民たちを手なずけにかかっていました。

しかしこの事件は、早雲という人物のおそろしさを、あらためて他の武将たちにおもい知らせました。

さすがに今度は、彼に対する非難が、ゴーゴーと巻き起こりました。

「早雲のやり口は、全くのだまし討ちだ」

「あの男は他人の友情をうらぎって、何とも思わない」

「大森藤頼は、早雲のため、親切にしてやったのではないか。それを仇(あだ)でかえすとは、ひどい話だ」

「あれは、人間のすべき行為ではない。血も涙もない、あんな男のことを、犬畜生というのだ」などなど。

なかでも、もっともいきどおったのは、これまで早雲を信じていた、三浦半島の三浦義同(よしあつ)でした。

十 生涯最悪の悩み top

三浦義同(よしあつ)は、そのころ入道して道寸(どうすん)と名前を変えていました。

道寸は、なかなかの豪傑でしたが、跡取息子の義意(よしおき)は、これをさらに上まわる偉丈夫で、身長が七尺五寸(約二・二五メートル)もあり、筋骨たくましく、黒々とひげをはやし、見るからに強そうでした。

そして、八十五人力といわれる豪のものでした。

しかも、この親子は大変仲がよく、協力して三浦半島一帯に、勢威をふるっていました。

道寸ははじめ、早雲を恩人であると感謝し、尊敬していました。

彼が三浦家をつぐことができたのは、早雲が援助したおかげです。

「早雲殿は、正義の味方だ」と、彼は信じてうたがいませんでした。 ところが、そこへおこったのが、小田原城のっとり事件です。道寸ははじめ、

「バカな、あの早雲殿にかぎって。何かの間違いだろう」

と、わが耳をうたがいました。しかし、やがてそれが事実とわかり、彼はひどい衝撃をうけました。

道寸は、正義感の強い人でした。

大森藤頼を、だまし討ちにひとしいやり方で追放した早雲の手口は、何としても許すことができません。

「わしは、早雲殿をみそこなった。こんなひどい人物とは思わなかった」

これまで早雲を信頼していただけに、裏切られたという失望がひどかったのです。

道寸はさっそく、早雲のもとへ抗議の使者を送りました。しかし、早雲の考えは、全くちがっていました。

「この世では強い者が勝つ。負けるのが嫌なら強くなることだ。それ以外にない。 弱い者が、何と理屈をならべようと、そんなものは何の意味もないのだ。

三浦道寸にしたって、彼が三浦家をつぐことができたのは、正当な跡取だったからではない。

養父の時高よりも強かったからなのだ」 |

早雲はすでに、強いことが正しいことである、という信念をもっていました。 その信念に従って行動する決意をかためていました。当然ながら、三浦家との仲は、断絶してしまいました。

「早雲殿がそういわれるなら、こちらも武力にうったえ、悪をこらしめるまでだ」

道寸は、軍勢を動員し、早雲のいる小田原城へ攻めよせてきました。 早雲は部下に、かたく城門を閉ざすように命じました。 三浦の兵たちは、城を取り囲み、

「大嘘つきの泥棒やろうめ! さすがに、はずかしくって面(つら)を出せないんだろう」と、さんざんののしりました。 |

早雲の小田原城のだまし討ちにに怒った三浦道寸は、小田原城を

取り囲む。しかし早雲はジッとこらえて、時期をまった。

|

それでも早雲は、

「相手になるな、相手になるな」といって、反撃しようとしません。

三浦軍はやがて、囲みをとき、いったんひきあげました。

北条家の家来たちはくやしくて、

「たかが三浦ごときにあなどられては、北条のおん名に傷がつきましょう。

今こそこの機会に、大軍を進発させ、三浦半島を占領してしまいましょう」と、勧めます。

しかし、早雲は、

「まてまて、時期をまて」と言い聞かせました。

小田原を占領して、北条家の兵士たちはいさみたっています。

この勢いに乗じてやれば、三浦道寸を討つことも、むずかしくはないでしょう。

しかし早雲はそのことが、周囲のほかの強大な領主たちに与える影響を考えたのでした。

早雲は、かねて、

「領主が強くなるためには、領民だちから信用されていなければならない」

と考えていました。だから彼は折をみては、領内を巡視しました。

ある日、例によって見まわりにでると、大勢の人間が、一人の男をしばって、ひきたててくるのに出会いました。

「これこれ、その者はいったい、何をしたのだ?」

早雲がたずれると、人々は、

「これはご領主様。この男は馬泥棒でございます。農家の大切な馬を盗みました。

お役人様のところへ連れて行くところでございます」と、答えました。

「なに、馬を盗んだのか。それはけしからぬやつだ」

早雲は、その泥棒をにらみつけました。

ところが泥棒は、あやまるどころか、アベコベに早雲をにらみかえし、大声でさけびだしたのです。

「いかにも、俺は馬を盗んだ。だが馬くらいなんだ。そういうお前さんこそ、小田原という国を盗んだじゃあないか」

人々は、顔色をかえました。早雲の供の者たちも血相をかえて、その男を取り囲みました。

しかし、早雲は、高らかに笑いました。

「ワッハハハ。確かにそのとおりじゃ。その男の罪など、かるいものじゃ。あまりひどく罰せずに、勘弁してやれよ」

こうして、その場はおさまりました。けれども早雲の胸のうちは、けっしておだやかではなかったのです。

彼は、つくづくとおもい知らされました。

「そうか、世間の人間は、わしをそのように見ているのか」

小田原をおのがものとしたことは、早雲にとって大きな獲物でした。

しかし、その代償として、彼に対する信用は、下落したのです。 彼は、ここ当分、行いを慎重にしなければならないと、決心しました。 |

早雲が領内を巡視していると、馬泥棒をつれた家来に出会った。

馬泥棒にまで早雲は怒鳴られ、苦笑する早雲。

|

その頃のある日、突然早雲がいいました。

「めくらは何の役にもたたぬ。わしの領内に、めくらの人間は無用だ。

一人残らずつかまえて、海にほうりこんでしまえ」

人々は、びっくりしました。なかでも、一番おどろいたのは、当の目の不自由な人たちです。

「これはえらいことだ。つかまったら一大事」と、彼らは荷物をかかえて、小田原から逃げ出しました。

なんぞはからん、その目の不自由な人たちの中に、実は早雲のスパイが幾人かいたのでした。

他国へ移動した彼らは、あんまになったり、びわ法師になったりしてくらしました。

あんまやびわ法師は、いろいろな人のもとに出入りします。

当然ながら、他国の情報を集めるのに有利なのです。

しかし、そのスパイたちがもちかえった報告は、早雲にとってきびしいものでした。どこへ行っても早雲の評判は悪く、

「油断ならぬやつだ」

ということで、みんな警戒しているというのです。

早雲が三浦道寸とあらそうことをさけたのは、そういう情勢を知っていたからでした。

「わしが今、三浦半島に手をのばしたら、諸国の大名たちの心証をますます悪くしアベコベに討たれることになるかもしれぬ」

彼はここしばらく、隠忍して、信用を回復すべきだと判断しました。

彼は、それから、扇谷上杉家へ使者を送りました。扇谷上杉家は、三浦道寸の実家です。

「道寸と一緒に、扇谷まで敵にまわす必要はない」

早雲は、そう考えたのです。そして、 |

早雲はめくら追放を言い出したので、彼らはあわてて

他国へ逃げ出しました。しかしそれは彼らの中にいる

早雲のスパイを他国に行かせたのでした。

|

「このたび私が、小田原城をおのがものにいたしましたのも、けっして扇谷様にお手むかいする所存ではございません。

むしろ、アベコベでございます。大森藤頼はおろか者で、領内の者どもからも見放されておりました。

このまま放置しますと、山内上杉家につながるどこぞの豪族が攻めこんできて、占領する心配がございます。

そんなことにならぬよう、私が先手をうったのでございます」

と弁解し、あげくのはては、

「今後、扇谷様に対して、臣下の礼をとります」と、申し入れました。

扇谷上杉家では、感心してしまい、早雲に対する警戒をときました。

しかし早雲がいちばん気を使ったのは、駿河の今川家に対してです。

早雲はもともと、今川家の家来です。これまでもずいぶん世話になり、自分の勢力をひろげるのに助けもかりました。

けれども、彼が心中もっとも願っていたのは、早く今川家からはなれ、独立した領主になることだったのです。

すでに彼は、伊豆半島と小田原を自分の勢力下におさめました。

これだけの領地があれば、もう、立派な大名にちがいありません。

だが、今川家の方ではあいかわらず早雲を、自分の家来と考えていました。

早雲がかってに独立したら、今川家ではさだめし、

「この恩知らずめが!」と、怒るにちがいありません。

今川家といえば、そのころの超大国です。これを怒らせたらどんなことになるか、早雲にはよくわかっていました。

また一方、今川家を味方にしておけば、これまでと同じく、心強いことかぎりがありません。

「はてさて、ここが思案のしどころだわい」

さすがの早雲も、今度ばかりは、眉間にシワをよせて考えこみました。

今川家から離脱して、しかし喧嘩わかれでなく、今後とも同盟関係をつづけてゆくには、最初にいいだすときのきっかけが、なによりも大事です。

よほどうまいきっかけをとらえて、うまく話をもってゆかないと、この望みは達せられそうにありませんでした。

へたに今川家の気嫌をそんじてしまったら、万事休すです。

「よその城をのっとるより、よっぽどむずかしいわい」

早雲が生涯のうちでもっとも悩んだのは、あるいはこのときかも知れません。

ところが、目の不自由な法師たちが送ってきた情報は、事態がおもいのほか深刻であることを知らせてきました。

早雲の小田原のっとりがあまりにもあざやかだったため、今川家の重臣たちが警戒しはじめたというのです。

「伊勢新九郎長氏のいたしかたは、ちと分をこしている。

出城のあるじにすぎぬのに、本城の訓令もまたず、他人の領地をうばい、あまつさえ由緒ある北条の姓を名のるとは、まことに僣越(せんえつ)しごくである。

あのようなものを放置しておくと、何をしでかすか知れたものではない。

今のうちに呼びもどし、謹慎を命じるべきではないか」

といった意見が強い、というのでした。

早雲は、ここはいったん忍耐すべきだ、と決断しました。

彼は例によってまた、駿河へ出かけて行きました。そして、今川氏親(うじちか)や重臣たちにむかい、

「それがしはいつも、今川家のおんためを何よりも大事と考えております。

このたび小田原をとりましたのも、関東の大名たちの勢力を食い止めんがためにすぎません」

と、といてまわりました。

しかし、今川家の方では予想以上に警戒していて、

「伊勢新九郎めは、毎度毎度、もっともらしいことを吹聴するが、はたして本心かどうか、わかったものではない。

ここはひとつ、行動で忠誠のほどを、しめさせようではないか」ということに、衆議一決しました。

そして、早雲に対し、

「軍勢をひきいて三河国へ行き、豪族どもの反乱を鎮定せよ」と命令しました。

十一 他人の騒動につけこむ top

その頃、駿河国より西の三河国では、豊橋に牧野古伯、渥美半島の田原に戸田憲光、安城に松平長親などの小豪族が割拠し、互いに勢力をはりあい、小ぜりあいをくりかえしていました。

ちょうどこのとき、牧野古伯、戸田憲光が領地争いをはじめ、いずれも今川家に対して、援助を求めてきました。

今川家では、とくと情勢を検討した結果、

「牧野を助けると、渥美半島まで、牧野の勢力下になってしまい、牧野が強くなる。

しかし、戸田を助ければ、牧野の領地をこっちのものにすることができる」

と計算しました。

そこで早雲に、牧野古伯を討たせることにしたのです。

早雲は、おもしろくありません。彼の目標はあくまでも、東へ東へ勢力をのばすことです。

そして、今川家の手のとどかない遠くまで勢力をひろげ、その上ではっきり独立したいと考えていました。

「だのに西国へ兵をすすめよなどと、とんだ道草だ」

しかし彼は、今は何をおいても、今川家をおこらせないことが肝心と心得ています。

「かしこまりました。この早雲の今川家にたいする忠誠を、身をもっておしめしいたしましょう」

うわべだけはよろこびいさみ、すぐに兵をひきいて、三河国へむかいました。

早雲はこのときも、「遠交近攻の策」を用いて、例の六人の重臣にたいし、自分が留守の間の万全のそなえをかためさせていました。

そして、甲斐(かい)国の大井信達(のぶたつ)、信濃国の小笠原定基(さだもと)という豪族たちのもとに、使者を送り、同盟を結びました。そして、自分は正面から豊橋城を攻め、これらの豪族たちに背後をつかせました。

かくして豊橋城はとりまかれ、孤立してしまい、あっけなく落城しました。

しかし今川家では、まだ解放してくれません。

ひとつには、事のついでにという気持ちもありました。そこでひきつづき、

「安城(あんじょう)の松平長親(ながちか)を討て」と命令してきました。

またまた早雲は「遠交近攻の策」をとりました。

彼は、尾張の国へ使者をつかねし、豪族の織田家と手をくみました。

そして例のごとく、両面から松平家をはさみ討ちにしようとしました。

ところが意外にも、今度ばかりは計算が狂いました。

松平長親は、聞きしにまさる豪のもので、容易に降参しません。 そればかりか、部下の兵士たちも中々勇ましく、とうとう矢作川をはさんでの戦いで、早雲の方が負けてしまいました。 むりな戦争をつづけるほど、早雲は猪武者ではありません。

戦いに利あらずとみると、ただちに松平家の陣営へ使者をおくり、和睦を申し入れました。

松平家としても、今川家を完全に敵にまわしてはかないません。そこで早雲の提案に応じ、和議が成立しました。

だがこれは、早雲の生涯における、ただ一度の勝てなかったいくさでした。

尾張の織田氏は、いうまでもなく、のちに信長をうんだ家柄です。

そしてまた、松平長親 * (ながちか)の曽孫が徳川家康なのです。

松平家を征服することはできませんでしたが、今川家もようやく疑いをとき、早雲に帰城を許しました。

* 松平長親 この後に彼の部下に敵とあやまって殺される不幸があり、その子とその後生まれた家康(竹千代)は、今川の人質になった。 |

松平長親との矢作川の戦いで敗れて逃げ帰る北条軍

|

|

山内上杉家の軍勢に囲まれた扇谷上杉家の根城、川越城。

これで扇谷方はアッサリ降伏して両家の和議ができ、早雲の両家を喧嘩させてつぶすもくろみはつぶれました。

しかしこの時、越後の上杉房能が家臣の長尾為景(上杉謙信の父)の謀反で殺され、またまた早雲は策略をめぐらす。

|

ひとつにはその頃、関東における両上杉の争いが再び激化して、いくさになっていたからでした。

それがいつ、西の方にも跳び火するかわかりません。

今川家としても、そうなっては迷惑でした。これを防ぐためには、どうしても、早雲に手をかさなければなりません。

山内上杉家の当主は顕定(あきさだ)、扇谷上杉家の当主は、朝良(ともよし)といいました。

かねて、大変に仲が悪く、いくどもいくさをくりかえしていました。

そして、今度はとくにひどく、武蔵国の立河原(たてがわら=東京都立川市)というところで、一大決戦が行われました。

早雲はもちろん、かねてのよしみで、扇谷朝良に加勢しました。

けれどもこの争いをトクと覬察した結果、

「どっちの上杉も、たいしたことはない。関東平野にも、いよいよ俺の出番がきた」と、判断しました。

当時の京都には、まがりなりにも、室町幕府がまだ存在しています。

そして、その幕府から任命された守護大名が、地方長官となって、各地を治めていました。

そのうちでも、駿河の今川家などは、実際に実力をもっており、それぞれの土地を支配していました。

しかし、なかにはもはや名目だけの守護大名もあり、自分の領地を治めることすらできなくなった例も少なくありません。

両上杉家にしても、すでに昔日のおもかげはありませんでした。

にもかかわらず、めいめいの面目にこだわり、相手がこちらのいうとおりにしないとか、体面をつぶされたとか、いずれにしてもつまらぬ理由で、すぐ戦争をはじめるのです。

そして戦争するたびに、多くの家来を失い、むだな出費をかされて、得るものはなにもないというありさまです。

早雲のような人物にとっては、それこそがつけ目でした。

早雲に、体面のために戦争するつもりはありません。

室町幕府が官位などくれなくとも、いっこうにさしつかえありません。

彼ののぞみは、現実の勢力をわがものとして、誰からも指図をうけない、自分の世界を持つことでした。

「両上杉家がとことんまであらそって、両方とも消耗しつくして、滅亡してしまえば一番よいのだ。

そのためには、戦乱が長びくにこしたことはない」

彼はおもてむき、扇谷家に加勢するふりをしながら、ほとんど軍勢をうごかさず、ひややかに見物していました。

立河原(たてがわら)の合戦は一進一退、中々勝敗が決しません。

ところが、そうこうするちに、越後国から、上杉房能(ふさよし)という大将が、大軍をひきいて、山内家の応援にかけつけてきました。

房能は山内顕定(あきさだ)の弟でした。山内家の旗色は、いっぺんによくなりました。

扇谷家の軍勢はやぶれて、朝良(ともよし)はあやうく、川越城へ逃げ込みました。

顕定(あきさだ)と房能(ふさよし)の軍勢は、川越城を十重二十重にとりかこみ、ついに朝良は降伏しました。

早雲といもおう同盟していた扇谷家が破れ、敵だった山内家の勢いが強くなり、早雲の計略は狂いました。

そればかりか、早雲にとってさらに悪い事態になりました。両上杉家が和睦交渉の過程で、どちらからともかく、

「喧嘩をくりかえしていても、何の利益もない。北条早雲一人を、喜ばしているだけではないか。

油断もすきもならぬあの男が、ドサクサにつけこみ、何をするか、わかったものではない」

ということに気づいたからです。

扇谷家としても早雲と同盟したところで、ちっともあてにならないということが、よくわかりました。両家は、

「自分らはいずれも、由緒ある上杉のて門である。やせ浪人の伊勢新九郎ごときに、この国をとられてなるものか。

協力して、新九郎めにあたろう」

ととりきめました。

怪腕をふるって小田原城をのっとったことが、いまや早雲自身にたいして、復讐しだしたのです。

早雲としても、容易ならぬ覚悟で、事態にあたらなければなりません。

ところが、おもいもかけぬところから、またも、騒動の火の手があがりました。

越後の上杉房能の重臣、長尾為景というものが、突然謀反をおこし、房能を殺したのです。

山内家の顕定は激怒し、弟の恨みをはらそうとばかり、越後へむかって兵をすすめました。

ところが、長尾為景のため、返り討ちにあってしまいました。

主人をなくして、山内家は混乱におちいりました。

勝ちに乗じた長尾為景は、関東地方へ攻めこむ気配をみせました。

関東の小豪族たちはおそれおののき、大さわぎになりました。長尾為景とはすなわち、上杉謙信の父親です。

このありさまをみた早雲は、むしろホッとしました。

「またまた、運がむいてきたわい」 彼はひさしぶりに、笑いました

早雲は、またも例のごとく、関東地方の情報を集め、形勢をトクとさぐりだしました。

「どこかに、弱い部分はないか?」

騒動のおこる危機をひめながら、表面一応は静かなところ――それをだれよりも早く見つけて、わざとさわぎをおこさせ、そこをねらってつけこむのが、いつもながらの彼のやり口です。

そして今度の彼は、古河公方家に目をつけました。

十二 新しい攻勢 top

古河公方の足利成氏は、明応六年(一四九七)に六十四歳で世を去り、あとを、息子の政氏がついでいました。

両上杉家はそれぞれ政氏をうまくあやつって、自分たちの権威をたもつ口実にしようとしました。

早雲は、ひそかに政氏のもとへ密使をやって、いつ物事く、

「上杉家の者たちを、けっしてご信用あそばしますな。

彼らは上様を、おのれらの野望のために利用しているだけでございます。

また、両上杉家ともすでに力おとろえ、遠からず亡びることは目にみえております。

上杉らのいうままになっておられますと、上様にとりまして不幸になりましょう。

私はとてもそれを、見るにしのびませぬ。上様のお力になり、何とかして、お助けしたいと思います」

と、さそいかけました。

早雲のねらいは、いうまでもなく古河公方と上杉一門を、ひきはなすことです。

ところが、さすがに政氏は、簡単にだまされません。

「信用できぬというのは、一体、誰のことだ。

おのれの野望のため、私を利用しようとしているのは、早雲殿自身ではないのか」

けんもホロロの返事に、早雲の最初の計略は、あたりませんでした。

「やれやれ、このわしも、だいぶ悪業をつんだおかげで、世渡りがむずかしくなったわい」

早雲は、苦笑しないわけにゆきませんでした。

だが、苦笑してあきらめる早雲でないことは、これまで幾多の実例がしめしているとおりです。

彼はつぎの獲物に、ねらいをつけました。

政氏には、高基という息子がありました。この親子がまた、仲よくありません。

高基は、父親の態度に不満で、おもしろくない日をすごしていました。

早雲は、これを見のがすはずがありません。さっそく、高基に接近し、

「お父上は、上杉家の者どものいうとおりになられ、世間では一体、どっちが公方(くぼう)様かわからないと、あざ笑っております。これでは、足利家のご家名にも、傷がつくのではありますまいか。

ぜひあなた様が、お父上にかわって、公方様におなりなさいませ。必要とあれば、私がお力老えいたします。

そして再び、その昔の関東公方のご勢威を、取戻すようにしようではございませんか」

と、だきこみにかかりました。

若い高基は、あっさりとまるめこまれてしまいました。

大体、権力を握りたいとあこがれながら、はたすことができずにいる不平分子という者は、いつの時代にも、謀略家の人間にとって、まことに利用しやすい存在なのです。

高基は、ついに手勢をひきつれて、父の政氏にたいし、反旗をひるがえしました。

早雲からみれば、これは自分自身が、両上杉家にたいして、宣戦布告したのも同じことでした。

ついに彼は、両上杉家ともに敵として、たたかう決心をしたのでした。

早雲はすぐに、長尾為景(ためかげ)へ急使を送りました。

「長尾殿が山内上杉家を討つべく関東へこられるなら、この早雲がお力ぞえいたします。

山内上杉を滅ぼしたうえは、われら二人して仲よく、関東を分配しようではございませぬか」

表日本へ進出の機会をねらっていた為景は、渡りに船とこのさそいにおうじました。

さらに一方では、扇谷上杉家の重臣である上田政盛(まさもり)のもとへ、早雲の使者が行きました。

「もはや扇谷家の命脈は、旦夕(たんせき=今日か明日)のうちにせまっております。

たよりない主人にたいし、いつまでも忠義をおつくしになる必要などありますまい。

上田殿ほどのご器量がおありならば、上杉ごときの風下にたたずとも、独立してやっておゆきになればよいではありませぬか。

そのための兵をおあげになるご決心ならば、早雲がお手伝いいたします」

政盛もまんまとひっかかって、これまた手勢をつれ、神奈川の権現山にたてこもり、扇谷家に謀反をおこしました。

早雲はこのようにして、山内、扇 谷のそれそれを、絶滅させる計画をたてたのです。その計画は、万全のはずでした。

しかし、万全のはずが、いざとなると、やはり困難がありました。

こういうありさまになって、さすがに両上杉家とも、内輪もめをつづけてはいられなくなりました。

そこで両家ともに一致団結、反乱軍の鎮定にのりだす決意をかためました。

大体上杉家の一門は、自分たちの血統について、絶対のほこりをもっていました。

自分たちだけのとき、互いに第一位を争いますが、よその誰かが上杉家の特権をおびやかしたような場合には、一門の名誉を守るためにまとまります。

まして、浪人あがりの早雲ごときが首謀者とあっては、そうしないわけにゆきません。

しかも上田政盛が、早雲の期待に反して、はなはだ弱いことがわかりました。

両上杉家の連合軍がいつにないすばやさで権現山をとりかこむと、政盛の一党はアッケなく降参してしまいました。

目算がくるって、早雲はあわてました。

しかし情勢におうじて、たちどころに手をうつのは、彼の得意とするところです。むりな強情は張りません。

彼はすぐさま、扇谷家の上杉朝良(ともよし)のもとへ、急使をつかわしました。

「謀反人の上田政盛(まさもり)を征伐あそばされて、まことに恐悦至極に存じます。

この早雲ともあろう者が、政盛めの言葉についだまされてしまい、一時にせよ、上杉様へ弓をひきましたことは、まことに一代の不覚でございました。

何ともはや、面目しだいもございません。私の本心はあくまでも、関東地方を平和にすることでございます。

これからは、昔ながらに、扇谷様のおんために、お手伝いいたしたいと存じます」

使者の口上をきいて、さすがの朝良もあきれました。

「全く早雲という男は、どこまでズーズーしくできているのやら……」

しかし朝良のほうも、長いいくさの連続で、兵馬ともにつかれていました。

そこで早雲の申し出をうけて、和睦することにしました。

早雲の計画はしくじりましたが、しかし彼はこの経験から、むしろ貴重な教訓を得ました。

すなわち彼の本領とした外交戦略が、「遠交近攻の策」をふくめて、もはや以前のように通用しなくなった事実を知ったことです。 |

情況が不利になったので扇谷家の上杉朝良へ

使者を出した早雲と、使者の口上にあきれる朝良

|

これまでの早雲は、いつも、外交交渉によって、相手をうまくおだててきました。

そして相手が調子にのると、これをうまく利用して、最後は自分が一番利益を得るようにはからってきたのです。

しかし、その彼も、あまりにも同じことばかりやりすぎました。

そのため、誰一人として、早雲を心の底から信用してくれる者がいなくなってしまったのです。

相手に信用されないとき、舌先三寸も役にたちません。

このことは、早雲に新しい決意をかためさせることになりました。

関東地方に確固たる勢力をきずきたい念願は、年とともに強まりこそすれ、少しも衰えてはいませんでした。

「外交戦術がきかないならば、残る手段はただひとつ、武力にうったえるまでだ!」

早雲は、かねて目ざわりな三浦半島を、まずいけにえにしようと決心しました。

その頃、三浦道寸の軍勢は、毎年、夏になるときまって、小田原領内へ攻めこんできました。

そして、民家を焼き、田畑を荒すなどの乱暴をして引揚げます。

小田原城はそのつど、早雲の命令でかたく門をとざし、相手にならぬ作戦をとりつづけました。

|

いつものように小田原領内を暴れ回り、帰り道の馬入川でのんびり一休みする三浦軍。

そこに突然、北条軍が襲ってきたので、三浦軍はチリヂリになってしまった。

|

三浦家では、しだいに早雲をあなどるようになりました。

「あの古だぬきめ。我らの武勇には、手出しができぬとみえる。

しかもあの男、この頃は、やることなすこと、ことごとく失敗つづきというではないか。

さぞ意気消沈しているにちがいない。天罰てきめんとは、よくいったものよ」

三浦勢は、口々に早雲の悪口をわめき、小田原の領内で人もなげにふるまい、ついには帰り道、近くの馬入(ばにゅう)川のほとりで休憩し、昼寝をしたり、水浴したり、馬に水をつかわせたり、あげくのはては酒もりまでして行くようになりました。

早雲はそのように、相手がつけあかってくるのを、ジッと待っていたのでした。

ある夏のことでした。

例によって小田原を荒した三浦勢は、馬入(ばにゅう)川のほとりで、のんびりと休息していました。

そのときです。突然、ときの声とともに、小田原城をうってでた北条の大軍が、馬入川めざして押しよせ、三浦勢へ攻めかかりました。

全く予期していなかった三浦勢は、あわててとびおき、よろいをつけるやら、刀をつかむやら……。

しかし、まにあいませんでした。

大混乱のなかで、大部分が討ちとられ、残りの者は、ホーホーのていで逃げ去りました。

「早雲、ものの数にあらず」と考えていた三浦家の自信はくずれました。

おもいあがっていた人間が、いったん自信を失うと、今度は何事も不安が先にたち、まよいのうえにもまようことになりがちです。

ぎゃくに早雲の部下たちは、多年のくやしさをいっぺんに晴らし、意気大いにあがりました。形勢は全く逆転です。

今度は早雲が兵をだし、三浦の領内に攻めこむ番でした。

十三 三浦一族の滅亡 top

永正九年(一五二一)、早雲は三浦の岡崎城(現在の神奈川県伊勢原町)をうばい、そのあと鎌倉に近い大船に城をつくりました。 一方、三浦父子はしりぞいて、逗子の住吉城にこもりました。

双方、いくどか兵をだし、こぜりあいがくりかえされましたが、戦況はいつも、北条方に有利でした。

年がかわって永正十年(一五一三)、くやしくてならぬ三浦道寸は、いざ最後の雌雄(しゆう)を決せんとのいきごみで、大船城に大軍をさしむけました。

早雲はこれをむかえうち、激しい白兵戦がくりひろげられました。

しかし今度もまた三浦勢は大敗し、道寸は住吉城をすてて、三浦半島南部の新井城へのがれるはめにたりました。

新井城こそ、三浦家にとって最後の拠点です。

早雲は兵をすすめ、鎌倉まで進出しました。

かって鎌倉幕府が存在し、そののちも関東公方の本拠として栄えたこの土地も、今はみるかげもなく、荒れ果てていました。

早雲は鎌倉にしばらく陣をかまえ、そのときの気持ちを歌によみました。

| かれる木に また花の木を うえそえて もとのみやこに なしてこそみめ |

鎌倉の土地をその昔の繁栄に、自分の力でもどしてみせる、というのです。

北条氏の跡継を自称する人物にふさわしい抱負です。

三浦道寸は新井城で、軍勢をたてなおし、反撃を開始しました。

鎌倉を戦場に、激しい戦いが行われました。

だがまたしても、北条勢の大勝利におわり、三浦勢は新井城に退却して、そのまま二度と出撃する余力を失ってしまいました。

早雲は軍勢をすすめ、新井城をとりかこみました。しかし、新井城は簡単に落城しません。

三浦家の一門郎党は、いざとなると、さすがに源氏いらいの武勇の伝統を残していました。

また、この城には「千駄やぐら」とよばれる大きな穴倉があり、食糧が豊富にたくわえられていました。

「三浦あやうし」という情報が、他国へもつたわりました。

扇谷(おうぎやの)上杉家では朝良(ともよし)が隠居して、息子の朝興(ともおき)が当主になっていました。

朝興は、かねてこしゃくな早雲をこらし、親戚にあたる道寸を助けることこそ、武士の本道であると、援軍をくりだし、北条勢を背後から討とうとしました。

だが、早雲に油断はありません。ただちに一部の兵をさしむけ、これをアベコベに破りました。

上杉勢は江戸へのがれ、再び攻めてこようとはしなくなりました。

新井城の運命は、きわまりました。

ろう城は、ついに三年におよびました。食糧も残りわずかとなりました。

三浦義意の妻は、上総国の豪族である、真理谷(まりや)三河という人の娘でした。

三浦家の重臣たちは、道寸、義意にむかい、

「ここは、私どもがまもって、北条勢とさしちがえます。そのすきにどうか、上総(かずさ)国へおわたりください。

真理谷さまのもとで、再起をおはかりになるのが良策と存じます」と勧めました。

しかし道寸は、これを断わりました。彼は言いました。 |

三浦軍の最後の新井城を取り囲む早雲

|

「今のような世の中を、末世(まっせ)というのじゃ。正義も何もあったものではない。

ただ強いものが、暴力にものをいわせ、おのれの欲ばかり満たしてゆく。

しかも、だれ一人、それをとめることができない。

悪いやつほどよくさかえる、こんな世の中に生きながらえたとて、アホらしいことよ。

いさぎよくこの地で、生涯をおえたいとおもう」

義意(よしおき)も髭におおわれた顔で、うなずきました。道寸は、最期の辞世をしたためました。

| 討つものも 討たるるものも 土器(かわらけ)よ くだけてあとは もとの土くれ |

義意も同様にしたためました。

| 君が世は 千代に八千代も よしやただ うつつのうちの ゆめのたわむれ |

父子ともに、この乱れきった弱肉強食の世の中のむなしさを、それぞれ歌にたくしたのです。

そのとき城外で、ときの声があがりました。北条勢の襲撃です。

城の窓からのぞいてみると、北条方の四人の武士が、ひときわいさましく奮戦しているのがみえました。

義意(よしおき)は刀をとって立ちあがり、

「相手にとって不足ない敵よ。この世のおもいでに、義意ただ一人相手して、あの四人の首を討ちとってくれよう」

と、駆け出そうとしました。しかし道寸(どうすん)は、これを止めました。

「よすがよい。敵ながらアッパレな者たちだ。あの者たちを殺したとて、今さらどうなるものでもない。

無益な殺生はやめることだ」

そして、父子そろって、城外に姿をあらわしました。

「われこそは三浦道寸。これなるは嫡男の義意である。われと思わん者はかかるがよい。この首、いさぎよく進呈いたそう!」

北条方の兵士たちは、ワッと二人のまわりにおしよせました。

こうして、道寸父子は死に、新井城は早雲のものになりました。ときに、永正十三年(一五一六)のことです。

早雲は宿願のひとつをはたしました。つぎなる目標は、いよいよ江戸城です。

扇谷朝興(おうぎやのともおき)のたてこもるこの城をうばい、これを足場に、関東全域をわがものにすることこそ、彼の最後の目標でありました。 |

新井城内で最後の覚悟をする道寸父子

|

十四 二十一ヶ条の教訓 top

すでに早雲は、八十五歳という年齢です。彼は、跡取の氏綱に、とくと言いきかせました。

「他人はしょせん、信用できぬものよ。

だが、その信用できぬ他人の信用を、一時にせよとりつげなければ、物事はうまくゆかぬ。

人間を扱うには、ことのほか苦労がいる。

わしとおまえと二代のあいだは、家来どもを扱うにも、特別な気をつかわなければならない。

二十歳前の若者や七十歳以上の老人が、手柄をたてたときは、かならずほうびに金銀を与えよ。

間違っても、土地を与えてぱならない。

土地は、いったん与えると、代々、その子孫のものになってしまう。

七十歳以上のものは、老いさきが短い。すぐに子供の代となる。

その子供が父親同様ならばよいが、つまらぬ人物であったときは、土地を取上げなければならなくなる。

しかし、取上げれば、かならず恨まれる。

また、二十歳以前のものは、成人してどんな人物になるか、まだわからぬ。

若いときは優秀にみえても、あとで凡人以下という例は、いくらでもある。

この場合も、与えた土地を取上げなければならないが、取上げればやっぱり恨むだろう。

本人のみか、こういうときは、一族縁者ことごとく一緒に恨むものだ。

かといって、つまらぬ人物に、広い土地を与えたままにしておくと、今度は、すぐれていながら土地をもらえない者が恨み、もめごとの原因になる。

それゆえ、土地は与えず、そのつど金銀を与えておくにかぎる」 |

跡取の氏綱に言い聞かせる早雲

|

|

また早雲は、家中のものの守るべき心得を、二十一ヶ条にして示しました。

一 神仏をうやまうこと。

一 朝は早起きすること。

一 夜は早寝すること。泥棒は、真夜中にはいる。夜ふかしして真夜中に寝ると、寝入りばなの熟睡したところを

はいられて、物音がしても気づかないものだ。

一 顔を洗う前に、一応家のなかを見回り、掃除すべきところを命じてから、すばやく顔を洗え。

一 神仏をおがむこと。それは、身の行いをつつしませるのに効果がある。

一 服装はことさら飾りたてるな。他人をみて、あれと同じによくしたいと思うな。

他人に見苦しい印象さえ与えなければ、それで充分だと心得よ。

一 髪の毛をととのえるのは、できるだけ早くせよ。見苦しくしておくことは、自分自身、油断していることである。

召使までが、それにそまる。

一 城中へ出仕したとき、主人の前へすぐ行くものではない。まず次の間にひかえて、他の同輩たちのようすを

よくみてから、まかり出でよ。

一 主人が何かいいつけたら、はなれたところにひかえていても、そのときはまず早く「ハイ」と返事をし、そばへよって、 つつしんで用事を聞け。用事をはたしたなら、あったとおりのことを報告し、けっして自分の才気をひけらかそうと、

大げさにいってはならない。また、ことのしだいによっては、しかるべき人に相談のうえ、報告せよ。自分一人の

独断におちいってはならない。

一 人目にたつところで、つまらぬ話をしている人聞がいたら、近よらずに避けて通れ。まして自分も一緒に仲間に

くわわり、しゃべったり笑ったりしていたら、心ある人々に見限られるぞ。

一 いろいろなことを、一人でしょいこんで、何もできぬのはおろかなことだ。しかるべき人間にまかせるべきである。

一 少しでもひまがあったなら、よく勉強せよ。ふだんから書物をふところにいれておき、ソッと出して読むようにせよ。

たえず学んでいなければ、忘れてしまうものだ。

一 長老のそばを通るとき、腰をすこしまげ、手をついて通れ。いばって足音高く通ると、思いがけぬしっぺ返しをう

けることがある。そのほかだれに対しても、丁寧な態度をとれ。

一 領民に対し、一言も、嘘をいってはならぬ。嘘をいうとそれが普通になり、何をいっても、セセラ笑われるようになり、 ついには見限られてしまうぞ。

一 和歌の心得がないのは、ぱすべきことである。学ばなければいけない。そして常に、言葉を注意してつかう習慣を

やしない、たとえ一言たりとも、うかつにものをいうな。うっかりしゃべることで、自分の心中の秘密をたちまち

さとられてしまうことがあるのを忘れるな。

一 仕事の合間には、馬をじょうずに乗りこなせるよう稽古せよ。

一 手ならい、学問においては、良き友をもとめよ。碁、将棋、笛、尺八などのつきあいでは、わるい友だちをさける

ようにせよ。三人人間が集れば、かならず一人は手本とするところをもっているものだ。それを学びとれ。

一 家に帰ったら、表から裏までまわり、壁、垣根の穴があったら、ふさぐようにせよ。

一 暗くなったら、門をかたくとじ、人の出入りにおうじて、そのつど開けるようにせよ。開けはなしておくことは、

油断のある証拠で、かならず悪事が発生する。

一 台所そのほか、火の見回りをよくせよ。まず自分が率先して行ない、あとから他人に従わさせよ。

一 文武、弓馬はいうまでもなく、しっかり行なわなければならない。 |

そのいうところ、まことに細部にわたっています。

そして、人間の気持ちの複雑で微妙なところを、よく考えにいれた教訓といえます。

しかし、さすがの早雲も、ついに年齢には勝てませんでした。

永正十六年(一五一九)八月、彼は韭山(にらやま)城で死にました。

息子の氏綱にむかって、

「いつか関東の両上杉を滅ぼし、鎌倉に新しい幕府を開きたいと思ったが、ついにできなかった。

それだけが、心残りであるよ」と遺言しました。

年齢は八十八歳だったといわれます。 |

当時としては驚異的な88歳まで生きた早雲

|

十五 北条五代の栄華と滅亡

top

氏綱の代になって、北条氏はますますさかんとなりました。

氏綱は、父親のこころざしをついで、関東での勢力をひろげました。

彼もまた、早雲と同じく、戦争と外交の両面にたけていました。

その頃江戸城で、内輪もめが生じていました。江戸城は、扇谷上杉(おうぎやのうえすぎ)朝興の居城でしたが、家老の太田資高が謀反の気持ちをいだいていました。

資高は、氏綱の武力をがりようと、ひそかに密使を送ってきました。

氏綱が、これをみのがすはずはありません。

「亡き父上のおこころざしを、かなえるときがきた」と、彼はさっそく軍勢をだし、江戸城攻略にむかいました。

江戸城では、家老の資高(すけたか)が主人の朝興(ともおき)にむかって、

「北条氏綱は、中々の豪のものと聞きます。しかし、朝興さまにはかないますまい。 朝興さまご自身で、ご出陣あそばされれば、氏綱は尻尾をまいて、逃げ帰りましょう。

お留守の間は、この資高がお城をお守りいたします」 |

と、けしかけました。

資高の本心を知らぬ朝興は、本気にして、大軍をひきいて、江戸城を出発しました。

氏綱の軍勢と朝興の軍勢は、品川の高輪の近くで衝突しました。この戦いは、氏綱勢の勝ちにおわりました。 朝興は、やぶれた味方とともに、江戸城へ逃げ帰りました。

ところが、あとをたのんだはずの資高が、留守のあいだに城をのっとっていました。

そして朝興を中に入れぬばかりか、アベコベに矢をいかけてくるしまつです。

「おのれ、資高めが、はかりおったか!」

地団太(じだんだ)ふんでくやしがりましたが、後の祭りです。 その間に北条勢が、どんどん攻めよせてきます。

朝興はしかなくさらにのがれ、やっと川越の城にたどりつきました。 しかし、資高の野心も、かないませんでした。

氏綱がすぐあとから、大軍をひきいて、江戸城へのりこみました。そして、

「この江戸城は、亡き父上がかねてより、わがものにしたいとのぞんでおられたものだ。

今日かぎり、氏綱がちょうだいいたす。しかし、資高殿も、長年すみなれたここに、ご愛着があられよう。

それゆえ、資高殿が城中でお暮しになることは、何らさしつかえござらぬ」 |

と、申し渡しました。 |

マンマと江戸城を乗っ取った二代目の氏綱

|

何のことはない、資高はマンマと氏綱にあやつられ、氏綱の家来にされてしまったのです。

資高はくちびるをかみましたが、圧倒的な北条の軍勢を前にしては、文句もいえません。

かくして、早雲の遺志のひとつが実現しました。

その頃、古河公方の館では、あいかわらず内輪もめがつづいていました。

足利政氏の次男の義明は、このありさまにあきたらず、とびだして奥州へ行きました。

そこで機会をうかがい、やがて上総国へもどり、地元の豪族たちの支持をとりつけて、一大勢力を築きました。

その本拠は小弓城というところで、世間では、「小弓の御所」とよんでいました。

とくに安房の大名である里見義弘を味方につけたことは、大きな力となりました。

里見義弘にも、それなりの計画がありました。

「足利義明は、何といっても公方の血筋をひいて、京都の将軍家の親戚にあたる。

これをもりたてるとなれば、理由がたつ。諸国の兵も集めやすいにちがいない。

そのうえで、近ごろとんと目ざわりな北条氏綱めを討ちたいらげてくれよう」

彼は、そう考えていたのでした。

大永五年(一五二五)、里見勢は、足利義明を総大将におしたて、数百艘の船をつらね、海づたいに鎌倉へおしよせてきました。 ちょうど鎌倉にいた氏綱は、万全のかまえで、これをむかえ討ちました。

すさまじい戦いが行われました。

結局、北条勢の勝利におわり、里見勢は莫大な損害をうけたまま、かろうじて船で海上へのがれ去りました。

義弘は、くやしくてなりません。そこで、陣営をたてなおし、翌年もう一度、攻撃をかけてきました。

だが、その戦いもまた、北条勢の勝利に終わりました。

天文六年(一五三七)、扇谷朝興は川越城で死にました。

「にくい北条めが! 江戸城をとりかえさぬうちは、死んでも死にきれぬ。無念じゃ、無念じゃ」

といいつづけながら、とうとう息をひきとったのです。

あとを十三歳の朝定(ともさだ)がつぎました。少年ながら朝定は、中々勇気ある人物でした。

「父上のかたき、北条氏綱をうち、江戸城をかならず、奪い返してみせる。それこそ、父上へのなによりの供養だ」

彼はけなげにも、そう決心しました。そして、江戸に近い武蔵国の深大寺にあった古城を改築して、ここにうつりました。おりをみて、江戸城をつこうとの作戦です。

これを知った氏綱は、笑いました。

「こしゃくな、こせがれめ。そうはさせぬわい」

同じ年の夏、氏綱は突如、先手をうって軍勢をくりだし、深大寺をつくとみせかけながら、にわかに兵をかえて、いっきに相手の本拠である川越城へ攻めかかりました。

朝定はおどろき、すぐに手勢をだして追いました。

川越城に近い三ッ木というところで、両軍は衝突しました。

だがこの戦いも、北条勢の大勝利となり、川越城をもうばいとってしまいました。

朝定とその残党は、命からがら、近くの松山城へ逃げ込みました。 |

深大寺をつくと見せかけて、敵の根拠地の川越城を落した北条氏綱

|

その間に、足利義明と安房の里見義弘は、捲土重来(けんどじゅうらい)を期し、着々体勢たてなおしをはかっていました。

「厄介なことよ。今のうちに退治してしまったほうがよい」

氏綱(うじつな)は、そう考えました。

天文七年(一五三八)の秋、両軍は下総(しもうさ)の鴻台(こうのだい=千葉県市川市)で衝突しました。

その結果、またまた氏綱が勝ち、義明は戦死し、小弓(こゆみ)城もまた戦火で焼けおちてしまいました。

小弓の御所はこうして、あえなく滅んだのでした。

氏綱は早雲のこころざしをついで、関東制覇を八分どおりなしとげることができました。

彼は鎌倉の鶴岡八幡宮をたてなおしました。

それは、自分こそ鎌倉幕府の正しい継承者であるということを、あたりに示す行為でした。

しかし、それからほどなく、彼は病気で死にました。

そのあとをついだ息子の氏康(うじやす)もまた、中々の人物でした。

織田信長、豊臣秀吉、上杉謙信、武田信玄、毛利元就、今川義元とともに、歴史の上で「戦国の七雄」とよばれているほどです。

北条氏の勢いがさかんなのをみて、他の強大な豪族たちは、心おだやかでありませんでした。

「このままではすべて、北条にとられてしまう。それを防ぐには、その他の者たちが協力する以外にない」

こうして、これまで互いに喧嘩ばかりしていた武将たちが、反北条の旗印のもとに、団結することになりました。

山内(やまのうち)と扇谷(おうぎやの)の両上杉家も仲直りし、諸方の豪族たちを仲間にいれたばかりか、

さらには駿河の今川家へまで、手をのばしました。

今川家では、氏親(うじちか)の息子の義元(よしもと)が当主になっていました。

氏親と早雲の時代は仲よかった今川と北条の関係も、いまではすっかりひえきっていました。

北条氏が強大になりすぎたため、今川家ではおもしろくなかったのです。

両軍のあいだのこぜりあいさえ、たびたびおこり、今川家の出城のひとつを、北条勢がうばいとる事件などもありました。

かくして北条氏を討つべく、十万近い大軍が結集することになりました。

北条氏にとって、最大の危機がおとずれたのです。

しかし氏康は、さすが早雲の孫だけのことはありました。

彼は、早雲以来の伝統に従い、武力と外交を、この場合もたくみに使いわけました。

まず彼は、今川家へ急使をおくりました。

「わが北条家と今川様とは、元々親戚以上の深い関係がございました。

不幸にも先代氏綱のおりに、ほんのゆきちがいから、今のようなありさまとなり、私は心苦しく存じておりました。

新しく家をつぎました私は、父のあやまちを正し、再び祖父の昔のごとく、今川様とご交際いただきたく願っております」

辞を低くしてのあいさつに、今川義元は怒りをやわらげました。

こうして連合軍から、今川氏が離脱しました。氏康にとって、大きな外交の勝利でした。

しかしそれでも、両上杉家を中心とする相手の兵力は、六万五千人もいるのでした。

もちろん北条家の軍勢も、かってよりさらに格段と強化されていました。しかし、氏康は考えました。

「余分な損害は出したくない。わずかの兵力による奇襲作戦で、いっきに勝負を決しよう」

天文十五年(一五四六)の春、反北条の連合軍は、六万五千の大軍を総動員して、川越城をとりかこみました。

川越城はこのとき、一族の北条綱成(つなしげ)が守っていました。

氏康(うじやす)は、わずか八千の手勢をひきい、これを救援におもむきました。

綱成は智勇兼備の名将で、潮のごとき敵軍にもひるまず、よく川越城をもちこたえていました。

氏康は、手勢のうちからごくわずかな人数をえらび、包囲軍に対し攻撃をいどみました。

そして相手が出てくるのをみると、すぐに退却を命じ、一目散に逃げました。同じことを四回くりかえしました。

相手はすっかり調子にのり、

「氏康という男は、早雲に似ない大あほうじゃ。あれっぱかしの兵力で、我々に勝てるはずがないではないか」

と、バカにするようになりました。

氏康はまたこっそり密使を、連合軍の一方の将である菅谷隠岐(すがやおき)という人物のもとへ派遣しました。

そして、

「このたびのいくさは、とてもわが方に勝ち目のないことがわかりました。

ついては、しかるべき手段で和議を結びたく、菅谷様から上杉家へおとりなしいただきたいと存じます」

と、いいました。

菅谷隠岐はごうまんな態度で、

「氏康めが、さんざんわがまましておきながら、いまとなって和議とは何事だ。

あまりにもむしがよすぎる。おとなしく無条件で降参すればよし。

さもなくばひとひねりに、たたきつぶすだけだ」といい放ち、使者を侮辱(ぶじょく)して追いかえしました。

このことは、菅谷隠岐から連合軍のすべてのおもだった人々へ、伝えられました。

彼らは、みんな口々に、

「氏康め、ついに音をあげおったわい。ひとやすみしたうえで、けちらしてくれようぞ」といいあいました。

じつは、すべて氏康の計略でした。

相手が油断しきっているところをみとどけた氏康は、突如、夜襲を決行しました。

「夜目にも味方がわかるよう、わが軍勢は全員、よろいの上に白い紙を結びつけよ。

合言葉を忘れるなよ。敵とたたかっても、敵の首をとる必要はない。

そのひまがあったら、別の敵を一人でも多く斬りたおせ」

命令一下、八千の兵は四隊にわかれ、いっせいに敵陣めがけて突入したのです。

いい気になってねむりこけていた連合軍は、不意をつかれて、大混乱におちいりました。

誰が敵で誰が味方か、闇のなかで見分けることができません。みんなわれさきに、逃げ出してしまいました。

こうして氏康は、最大の危機を、ものの見事にのりきったばかりか、関東における第一人者の地位をしっかりかためたのでした。

乱戦のさなかに、少年の扇谷朝定(ともさだ)は、何者かに討たれて死にました。

戦国のいけにえというべき、はかない生涯でした。

扇谷上杉家は、こうして、とうとう断絶してしまいました。

山内上杉家も、いまやみるかげもなくおちぶれはてました。

やがて当主は、関東をすてて、越後へのがれ、長尾家の保護をうける、みじめな身の上となりました。

そして由緒ある上杉の苗字は、長尾景虎(かげとら)へゆずりわたされることにかったのです。

長尾景虎はこうして、上杉謙信になりました。

かくて北条氏は、名実ともに関東の支配者にのしあがりました。 |

敵を油断させておいて一気に夜襲で反北条の連合軍を

やっつけた北条氏康。そして上杉の名は

越後の長尾景虎=上杉謙信に引き継がれていった。

|

早雲があらわれ出てから数えておよそ百年、あわせて五代にわたる勢力がつづくことになります。

しかしその北条氏も、氏康のつぎの氏政(うじまさ=4代目)の頃から、しだいに勢いが衰えだしました。

あるとき氏政は、父の氏康と一緒に、食事をしていました。

氏政は汁をごはんにかけました。そして、一口たべてからもう一度、汁をかけなおしました。それをみた氏康は、

「ああ、北条の家運もこれでおわる」と、悲しみました。

ごはんにどれくらい汁をかければよいかくらい、毎日食事をしていながら、わかっていないということは、つまり注意がゆきとどいていないのです。氏康は、そういう氏政の態度に不安を感じたのでした。

そののち、豊臣秀吉による天下統一が、着々とすすめられました。

秀吉は北条氏に対し、帰属して従うことを命じてきました。

氏政と息子の氏直(うじなお=5代目)は、これを拒絶しました。 その結果、秀吉は大軍を動員して、小田原征伐にかかりました。

圧倒的な軍勢にとりまかれた氏政と氏直は、どうしてよいかわかりません。

一同、小田原城に集って、ああでもない、こうでもない、とダラダラ議論しているばかりです。

以来、いっこうにまとまらず、きりのつかぬ相談事のことを「小田原評定」とよぶことになったと言い伝えられています。

天正十八年(一五九〇)の夏、ついに北条氏は秀吉に降伏しました。

氏政は切腹を命じられました。氏直は命だけ助かり

* 、高野山へひきこもることになりました。

* 氏直は命だけ助かり 家康は次女の督姫を、氏直に嫁がせていたので、秀吉はそれを配慮した。

こうして、北条氏の関東支配はおわりをつげました。

氏直が高野山へむかうとき、北条家の家来の多くがあとをしたって、一緒に行きたいと願い出ました。

このありさまをみた徳川家康は、

「甲斐の武田勝頼がほろんだとき、重臣たちまでが、ことごとく主人をみかぎってまことにみじめなかぎりであった。

それにくらべて、何というちがいか。

やはり早雲このかた、五代にわたって、民政にはげみ、家臣たちを信服させてきたからだ」

と、感心したということです。 |

秀吉軍に包囲された小田原城

ついに北条氏は五代で滅亡し、小田原城は家康の重臣の

大久保忠世に与えられた。また家康は今迄の領地から、

北条氏支配していた関東へ移ることを命じられた。

|

top

****************************************

|