|

****************************************

Home 北条早雲 織田信長 豊臣秀吉 朝鮮侵略 対馬と日朝関係 徳川家康

朝鮮通信使 江戸と江戸城 琉球と日本・中国 日本海 アイヌ民族 北海道史

大うつけが天下をとった織田信長

(『織田信長』筑波常治著、坂本玄絵 国土社 1970年刊)

|

弱肉強食の戦国の世に、信長はちっぽけな織田家を18歳で引継ぎ、奇妙な行動で周囲からは大うつけといわれていた。

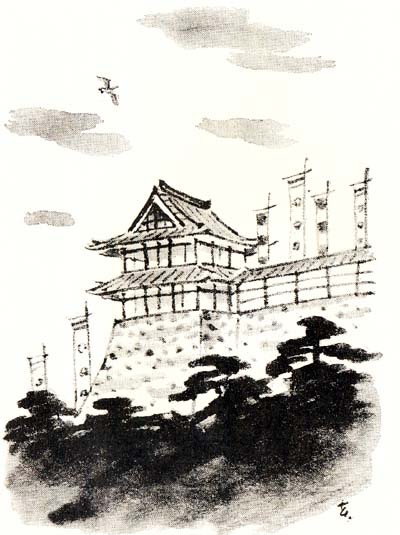

当時は今川義元が強力な大名で、義元が大軍をひきいて京都に出る途中を、信長が僅かの軍勢をひきいて出撃して、義元の首をとり、それから急速に周辺を破り従わせていった。上は信長が天下取りを始める前の状態。

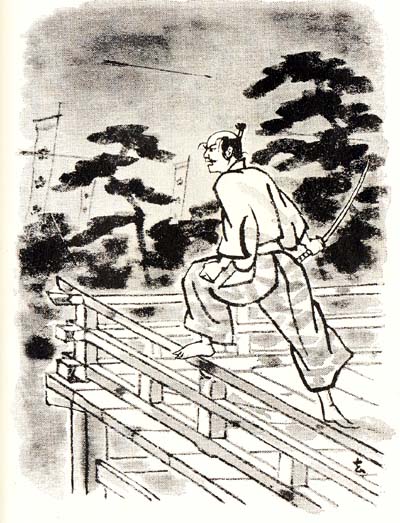

毛利征伐に出陣の途中、京都の本能寺で泊っている時、明智光秀の謀反にあう、下は天下統一、あと一歩で状態。

そして天下統一の大業は、秀吉に引き継がれた。

|

織田信長について

“戦国時代”は、日本の歴史のなかで、例外といってよいほど、厳しい時代でした。

昨日まで一国一城のあるじだった者が、いくさにまけてみじめな浮浪者になるかと思うと、一方、名もない農民の子供が、ひょっとしたきっかけから、あれよあれよというまに出世して、天下を動かす実力者にのしあがるなど、食うか食われるかの競争が、はげしく行われました。

それだけ、いまからみると、面白い時代です。

だが、当時の人々の身になれば、残酷この上ない時代でもありました。

武士たちの抗争のかげで、罪のない一般の人たちが、肉親を殺されたり、家を焼かれたり、なけなしの財産を奪われたり、さんざんひどいめにあわされたのです。

従ってそういう争乱に終止符をうち、世の中を再び平和にすることは、多くの民衆のせつない願いでした。

しかしそれを行うには、数々の困難がありました。

その困難をあえてのりこえ、この大事業に初めて成功した人物が、織田信長です。

信長がまず手をつけ、豊臣秀吉があとを引継ぎ、さらに徳川家康がこれを完成させました。

信長こそ天下平定の、最初の礎(いしずえ)をすえた人です。

新しい事業をまっさきに手がけるのは、少なからぬ抵抗を覚悟しないとやれません。

事業内容が大きければ大きいほど、よけいそうなります。

世間の噂をいちいち気にしていたら、大きなことはできません。

だれからもよく思われたいと、そればかり念願している人間のことを、“八方美人”とよびます。

八方美人には、たいした仕事などできぬものです。

織田信長は、八方美人と正反対の人でした。

世間の悪口をあえてあびる決心で、思いきった手を次々うっています。

信長は、尾張国の小さな領主の子でした。

普通からいえば、天下を動かせるほどの身分ではありません。

その信長が、ほかの大名たちをだしぬいて、偉大なことをやってのけたのです。

それだけに彼の一生は、波乱にみちみちて、常識では考えられぬ冒険もいくどかおこりました。

どこからみたって成功しそうにないことを思いきって断行し、断行した以上は全力をつくし、文字どおり“死中に活をひろう”のやりかたで、奇蹟としかいいようのない結果をおさめています。

言葉をかえていうと、信長の成功とは、いつも紙ひとえのちがいで、死にいたる失敗になりかねませんでした。

ほんのちょっとのことが、彼の運命をよいほうへむかわせたのです。

そして、その“ほんのちょっと”のことを実現させるため、信長は筆舌につくせぬ準備と努力を行っていたのでした。

それだけに信長の生涯をふりかえると、「もし、あの時に、こうなっていたなら――」という、不安ともつかぬ興味が感じられてなりません。

たとえば、桶狭間における奇襲作戦です。永禄三年(一五六〇)五月十九日(旧暦)の午後三時頃、雷鳴をともなう豪雨が中部地方をおそおなかったら、どうなっていたでしょうか?

おそらく、織田勢の攻撃は、いちはやく今川勢に気づかれてしまったでしょう。

そのあげく信長は討死し、織田家は今川家の手でつぶされたにちがいありません。

織田家がそうなった場合、その織田家につかえでいた木下藤吉郎も、出世のチャンスを失ってしまい、のちの豊臣秀吉がこの世に現れることはなかったかもしれません。

しかし、かといって京都へのぼった今川義元が、予定どおり天下統一をなしとげたかどうかも、はなはだ疑問です。

いくら雷雨があったにせよ、あのような大事なときに、油断してむざむざ首をとられるとは、義元の性格のどこかに、天下をとるにふさわしからぬ欠陥があったとしか、考えられません。

ひょっとすると、武田信玄が、横あいからのりだし、首尾よく天下を平定したのではあるまいか、と想像されます。

武田幕府が、それからの日本をおさめることになったかもしれません。

だが、その武田氏も、信玄は、いざこれからというとき病死し、あとをついだ勝頼の失敗で、あえなくほろびさりました。

勝頼がつまずいた直接のきっかけは、長篠における敗戦でした。

この長篠のたたかいのとき、またしても天候が、勝頼の敵である信長にとっては、幸運をもたらしたのです。

信長はかねて、鉄砲により、武田騎兵隊を殲滅しようと考えていました。

しかし当時の鉄砲は火縄銃とよばれ、長い縄のさきに火をつけ、この火を火薬にうつして弾丸を発射させるしかけになっています。

従って、雨のなかでは、使うことができません。

繩がぬれて、火がつかなくなるからです。

天正三年(一五七五)五月(旧暦)は、梅雨の雨が連日降りつづきました。

このため信長はずいぶん気をもみ、武田勢と決戦すべきかどうか、迷いぬいた形跡があります。

思いきって決戦をいどんだ当日、全く幸運にも、雨がやんだのでした。

もしこの日も雨であったら、信長の作戦は齟齬(そご=食い違い)をきたし、却って武田勢が勝利を収めたかもしれません。

しかし、勝頼その人が、天下を統一できたとは思われません。

信長でも、勝頼でもない別人が、その役目をはたしたと想像されます。

一体それは、誰だったでしょうか?

こうみてくると、信長は確かに、運のよい人です。

天下をとるまでの彼は、いわゆる“ついていた”ということができます。

しかし、いくら運がよくっても、これだけでは成功できません。

その幸運を、成功への踏み台につかえる実力がなければなりません。信長には、それがあったのです。

またつぎのことを、指摘しないわけにはゆきません。

あの頃、天下を統一するには、京都をおさえることがどうしても必要でした。

京都には朝廷があり、衰えたりとはいえ、室町幕府があります。

あくまでも、日本の中心でした。

そこを支配してこそ、室町幕府にかわって、天下に号令するものだということを、日本中に知らせることができます。

その京都へ軍勢をひきい、比較的短時日のうちに到着できるかどうか、これまた天下を取れるか否かの分かれ目になります。

この点でも、尾張国は有利でした。

実力からいえば、信長にくらべてそれほど見劣りしない武将でも、京都から遠すぎたため、ついに天下取りの競争にくわわれなかった例があります。

仙台の伊達政宗、四国の長曾我部元親、鹿児島の島津義久などがそれです。

これらの武将たちの領国は、あまりにも京都から遠すぎました。

距離的に遠いだけではありません。彼らが京都へむかうには、その途中の国々に居城をかまえる大小の領主たちの抵抗を、いちいち排除しなければなりません。

ある者は武力で討ち、ある者は外交交渉で同盟者にしたて、そのようなことをつみかさねながら、自分の勢力をのばしてゆくのです。

わずかの距離のちがいが、莫大な労力のちがいをまねきました。

以上にあげたような、さまざまな条件がかさなって、信長の人生は順調に成功への道を走りつづけました。

それだけに、ゴール寸前というべきとき、本能寺の変で倒れたことが、いたましく感じられます。

もしあの時、信長が殺されなかったら? 明智光秀の謀反を、アベコベに簡単に鎮圧していたなら、そののちのようすは、どうなったでしょうか?

その場合、信長が文字どおり、日本中を平定したことは、確かだろうと考えられます。

そして、京都、あるいは近くのどこかに、織田幕府をひらいたでしょう。

日本の歴史のうえて、信長がはたした役割は、いっそう偉大なものになったにちがいありません。

しかしながら他面、織田幕府が徳川幕府のように、長く続くことができたかどうか、これまた問題が感じられます。

ひとつの不安は、信長その人の性格が、あまりにはげしすぎることです。

そのはげしさは、冒険につぐ冒険をかさねつつ、天下平定をめざすには有利でした。

しかし、一旦、平定した天下を、長く治めるにはどうでしょうか?

秀吉は自分に抵抗した諸国の大名でも、はやく降伏した者は、寛大に許しました。

そして、これらの大名たちの実力を、却って天下の政治に利用しました。

このため、秀吉に歯向かおうとした四国の長曾我部氏、鹿児島の島津氏など、のちには秀吉のため忠誠をつくしました。

信長に、こういうことがやれたでしょうか?

信長はむしろ、これらの大名たちを、徹底的に討伐したのではあるまいかと想像されます。

そのことが、新しい争乱のたねとなり、天下の人心をはなれさせ、織田幕府を短命におわらせる原因となったかもしれません。

もうひとつ、織田家にとっての不安は、子供たちの力量がおとっていたことです。

本能寺の変で討死した長男の信忠は、ひとかどの武将でしたが、そのほかの息子となると、天下はおろか一国の城主としてもものたらず、結局は秀吉によって、適当にあしらわれてしまいました。

このようにみると、かりに織田幕府が成立したとしても、一代か二代の短命に終ったのではないかと感じられるわけです。

しかし、ともかく織田信長が、日本の歴史のうえで、もっとも大きな役割をはたした人物の一人であることは確実です。

ところが、戦国時代は、多くの記録が、戦乱によって失われ、これほどの人物についても、まだわかっていないことが少なからずあるのです。

たとえば、明智光秀が謀反したのはなぜか? その本当の理由は、いまなお謎につつまれています。

小説では、いろいろと、面白いように創作されていますが。

私は自分なりに、「これが真相にちがいない」という推理にもとづき、そのような部分を書いてみました。

(この本は一九七〇年、「筑波常治伝記物語全集」の第14巻として刊行されたものです。)

1 領主の子と領民の子 top

織田信長は、天文三年(一五三四)に、尾張国(おわり=愛知県)愛知郡古渡(ふるわたり)でうまれました。

天文三年といえば、戦国時代のただなかで、日本の国中が、みだれきっていました。

日本を治めていたのは、京都の室町幕府でしたが、全くおとろえて、将軍はあってもなきかごときありさまでした。

将軍をとりまく家来たちが、自分のおもうままに無力な将軍をうごかし、思いどおりにならぬときは、将軍を殺したり、追い出してべつの将軍に取換えたりしました。

そんなありさまでしだから、幕府のきめた法律などは、いっこうにまもられません。

諸国の大名たちは、てんでかってに他国といくさをし、互いに殺したり殺されたり、城をとったりとられたり、領地を奪ったり奪われたり、そんなことをくりかえしていました。

他国だけではなく、親兄弟の間でも、殺しあいが行われました。

家来は平気で主人をうらぎり、昨日までなかのよかった友人と、今日はもういくさが始るというありさまで、油断もすきもありません。

だれも彼も自分の利益だけ考えて、かってな行動をとりました。

これが戦国という時代でした。

尾張の国は、元々、斯波(しば)氏が守護となって、治めることにきまっていました。

守護というのは、いまならば、地方長官(知事)にあたる役目です。

しかし、その斯波氏の勢力がしだいによわまり、家来にあたる織田氏が、かわりに力をたくわえてきました。

織田氏といっても、一族がいくつもの家に、わかれていました。

そして、それら一族のあいだでも、勢力あらそいがたえません。

信長のうまれた織田家は、元々そのなかでも、強いほうではありませんでした。

ところが、信長の父の信秀という人が、なかなかの豪傑でした。

信秀の代になってから、その家はしだいに、ほかの織田家をおいこして、ついには、主人をもしのぐほどになりました。

信秀は斯波氏の領内のあちこちに、かってに自分の城をつくり、大勢の家来をめしかかえて、にらみをきかすようになりました。

主人の斯波氏をはじめ、ほかの織田家の人々にとって、これがおもしろいはずはありません。

信秀のすきをみて攻め滅ぼし、代りに自分の勢力をのばしたいと、その機会をうかがいました。

信秀としても、油断できません。さらに、領外から、もっと油断できない強敵が、せまってきていました。

尾張国のまわりでは、強い大名が力をふるっていて、おりあらば、尾張を占領してしまおうと、その機会をねらっていたのです。

すぐとなりの三河国(みかわ=愛知県の南部)には、松平氏がいました。のちの徳川氏のことです。

その頃、松平ら氏の力は、まだつよくありませんでした。

これと同盟しているのが駿河国(するが=静岡県)の今川氏で、日本中ではなだたる強力な大名でした。

もし織田氏と松平氏のあいだにいくさがはじまれば、今川氏が黙ってみているばずはありません。

これは織田氏にとって、大変におそろしいことでした。

一方、尾張のすぐ北の、美濃国(みの=岐阜県)には、斎藤道三(さいとうどうさん)というこれまた、大変な強豪がいました。

道三は血も涙もない人物で、相手が少しでも弱いとみるや、恩人であろうと親戚であろうと、容赦なく攻め滅ぼしてしまうという、まことにあくらつな男でした。

そのほか、甲斐国(かい=山梨県)には、武田氏が、相模国(さがみ=神奈川県)小田原には、北条氏がそれぞれひかえていて、いずれも、おそるべき強敵ばかりでした。

内外の敵と、はりあってゆかねばならないのですから、信秀の苦労は、大変なものでした。

領外の敵と戦うため、家来たちをひきつれて出陣すると、たちまちその留守をねらって、領内の一族が反乱をおこします。 領内で内輪もめがはじまれば、そのすきに、よその大名が攻め寄せてきます。

尾張国にかぎらず、戦国時代はどこへいっても同じありさまでした。

日本中の大名がお互いに、信秀と同じような苦労を、重ねていたのです。

それをのりきることのできた大名は、さらにつよくなり、そうでない大名は、ほろぼされてしまいました。

信秀は、そういう競争にうちかち、少しずつですが、自分の勢力をひろげてゆきました。

信長は、この信秀の長男にうまれ、幼いころは、名前を吉法師といいました。

吉法師は、きれいなかわいい顔だちをしていましたが、体が丈夫であらっぽい運動が、なんでも大好きでした。

彼は、七、八歳の頃から、学問を始めました。

近所のお寺にかよって、そこの和尚さんから、読み書きをおそわるのです。

お寺には吉法師のほかに、近所の子供たちも、大勢、ならいにきていました。

武士の子供もいれば、農民の子供もまじつていました。

お寺へかよいだしてからまもなく、吉法師は自分だけが、ほかの子供たちとちがい、特別の扱いをうけていることを、感じ始めました。

和尚さんも、ほかの子供たちも、吉法師にむかって、

「若さま、若さま」

と、大切にしてくれます。

しかし、うわべはそういって大切にするようでいながら、本当にうちとけてはきません。

ほかの子供たちだけ集ると、ワイワイガヤガヤ、話かはずんで、大変楽しそうなのに、吉法師が仲間にはいると、みんな何となく遠慮して、きまずい気持になってしまいます。

吉法師は領主の子供ですから、もし怒らせたりすると、あとでお城の上役から、ひどく叱られるにちがいありません。

子供たちにも、そのことがよくわかっていたのでした。

吉法師には、これがつまらなくてなりません。

何とかして、みんなと本当に仲良く、一緒に遊びたいと思いました。 |

お寺で領民の子供と一緒に、

和尚さんに勉強を教えてもらう吉法師(信長)

|

吉法師は、きれいな着物をやめてしまい、農民の子供と同じような、汚い身なりをわざとしました。

しかし、それでも子供たちの態度は変りませんでした。

その頃、子供たちの間では、印陳打(いんじんうち)という遊びがはやりました。

東西二組にわかれ、集団で石をぶつけあい、相手をおいはらったほうか勝ちになります。

ずいぶん危険な遊びで、いつも怪我をする子供がでました。

あらっぽいことのすきな吉法師には、この遊びがおもしろくてたまりません。

ところが、吉法師が仲間にはいると、相手方が遠慮して、真剣に石をなけてこないのです。

「みなの者、遠慮することはないぞ。どんどん石をなげろ」

吉法師が大声でいっても、ききめはありません。

自分のなげた石が、吉法師の頭にあたり、大けがをさせたならば、自分はもちろん、家族の人々まで、おもく処罰されるにちがいないからです。子供たちは、それをおそれました。

吉法師は自分だけが、ほかの子供たちからのけものにされているのを、なさけないと思いました。

「私は皆の者と、仲良くしたい。だのに、なぜ仲間になれないのか」

幼い彼には、そのわけが、どうしても納得できません。

そうこうするうち、五月五日になりました。

この日は、男の子のお節句です。

吉法師は、お母さんからお祝いにたくさんのおこづかいと、紙、墨など、手習に必要な道具を贈られました。

吉法師はうれしくてたまらず、それをもって、お寺へゆきました。

ちょうど子供たちは河原へでて、印陳打をやってあそぼう、と相談していました。

それをみた古法師は、ふと思いついて、いいました。

「みなの者、私は、今日の印陳打(いんじんうち)に入らないから、おまえたちだけでやれ。

そのかわり、私は審判をやろう。勝ったほうの組には、褒美をとらせるぞ。

私はお母さまから、どっさりお祝いをいただいた。これを褒美にだそう」

彼はそういって、お祝いにもらった筆や紙を、ほかの子供たちにみせました。

それをきいたとたん子供たちは、

「若さま、それは本当か」

と、喜びの声をあげました。

いつになく、いさましい印陳打が、戦わされました。

約束どおり吉法師は、勝ったほうの組へお母さんからもらったお祝いの品々をわけあたえました。

負けた組のなかでも、とくにいさましくたたかった子供には、同じように、褒美をやりました。

子供たちは、喜んで、大はしゃぎです。吉法師もみていて、楽しくなってきました。

そのとき、彼は、ハッときがつきました。

「私が褒美をだし、ほかの者がそれをもらう。彼らはそのことに、なんのこだわりも感じておらぬ。

私から物をもらうのが、当然のように、おもっているのではないか」

これまで吉法師は、ほかの子供たちと同じになろうと、一生懸命努力しました。

しかし、それは無駄なことでした。

彼が、ほかの子供となかよくなるためには、もっとべつのことを、しなければならなかったのです。

「私は、領主の跡継で、ほかの子供たちとは、うまれなからに、立場がちがうのだ。

それを、ハッキリ、わきまえなければならない。

領主が領民と、全く同じになろうなどと、そもそも間違ったことであったのだ」

吉法師は、子供ごころに、そのことをさとりました。

「領主は領主として、自分一人でやらねばならぬつとめがある。

領民は領主が、そのつとめだけ、立派にはたすことを、期待しているのだ。

領民と一緒に遊びほうげることが、領民をよろこばせるのではない。

領主は、どこまでも領主らしく、ほかの者とはちがった生き方をしなければならないのだ」

吉法師は、自分の運命に、ようやくにして気がつきかげました。

領主の子にうまれた以上は、それにふさわしい態度を、いやでもとりつづけなければならないのです。

「私はもう二度と、ほかの子供たちと同じ仲間にはなるまい。

そのかわり、よい領主にかならずなってみせる。ほかの子供たちのためにも……」

しかし同じ土地に、領主は一人しかいません。

よい領主となるためには、一人きりで、ほかの者とちがう人生を歩まなければならないのです。

領主とは寂しさに耐えなければならないものだということも、吉法師にはおぼろげながら、わかってきました。

2 若さまは大うつけ者 top

吉法師は十三歳のとき元服して、三郎信長と名前を改めました。

お父さんの信秀は、

「信長も元服したからは、跡継としてはずかしくないよう、しっかり修業させなければならない」

と、思いました。

信秀は、信長を那古野城という城にすまわせ、平手政秀、林通勝、青山与三右衛門、内藤勝介という四人の家来を、とくにえらんで、監督させることにしました。

彼らは信長にむかって、戦国の世を生きぬくことがいかに大変なことであるかを、とくとわからせようとしました。

四人のなかでも平手政秀が、ことに熱心でした。

「ご先祖に立派な方がおられても、お父上がいかにえらくても信長さまご自身がしっかりしておられないと、この乱世をきりぬけることはかないませぬ。その一番の例が、室町の将軍家でございます。

将軍のご先祖は、確かに、えらいかただったにちがいありません。

しかし、あとをつがれた方々が古いしきたりだけにこだわって、新しい時代のうごきについてゆかれなかったため、いまでは名ばかりの、みじめなことにおなりです。

信長さまは、けっして、あのようになってはなりませぬぞ」

戦国の世を生きてゆくには、まず武芸にすぐれなければならないこと、強い武将であると同時に、家来や領民たちから、信頼される人柄でなければならないことなど、そのための心得を、くどいほど言い聞かせました。

そして、口癖のように。

「お父上を、お見習いなさいませ」

と、いうのでした。

信長にも、自分をまちうけている運命が、いかにきびしいものか、わかってきました。

しかし彼は、おそれるどころか武者ぶるいを感じました。

「私はお寺で一緒だった子供たちのためにも、よい領主になろうと誓ったのだ。

この誓いを、きっと実現してみせるぞ」

彼は一生懸命、武芸にはげみました。

剣術、弓、相撲、馬術、鉄砲、水泳などみるみるうちに上達して誰と試合しても、めったにまけないほどになりました。

しかしそのうちに信長は、一つの疑問を感じ始めました。

「戦国の世を生きぬくためには、古いしきたりにこだわってはならない。そのことはよくわかった。だが……」

信長は、気がついたのです。

「平手政秀はじめ重臣どもは、私にむかって、父上のようになれと、さかんにいう。 しかしこれこそ、古いしきたりどおりになれと、いっていることではないか。

父上は、誰の真似もなさろうとしなかった。

自分だけの考えで、織田の家を大きくしていかれたのだ。

私が父上から習うべきは、まずそのことではないのか」 |

信長は領主の家に生まれた自分をまちうけている運命が

いかに厳しいか、わかってきました。

|

そう気がついたとたんから、彼には平手政秀はじめ重臣たちの教えが、なんだか古臭く感じられてなりません。

「彼らは口をひらくと、新しい生き方が必要だと申す。

しかし、彼らの考える新しい生き方とは、父上の生き方を、そっくり真似ることにすぎない。

父上の若かった時代には、父上の生き方が、新しいものであったろう。

だが、いまの時代には、もうそれは古い生き方なのだ。

年とった家来どもは、そのことに気がついていないのではないか」

そのように考えると、政秀らのお説教が、どうにもバカバカしくてたまらなくなりました。

このときから、信長は古いしきたりと考えられたものに、ことごとく反抗するようになりました。

彼は、まず、自分の服装を変えました。

領主の子にふさわしい上品な着物をことごとくぬぎすてました。

まず、髪の毛をボーボーとのばし、それをワラでくくりました。

帯のかわりに、あらなわを腰にまき、まるで山奥の猟師のような恰好になりました。

そうして彼は、馬にのり、お城をとびだしては近くの山野をかけめぐる毎日をおくりました。

政秀はじめ家来たちは、信長のがありかたに、きもをつぶしました。

「若さま、一体何ということをなされますか、若さまは、若さまらしくなされなければいけませぬ。

お父上をおみならいになって……」

「うるさい。父は父、私はわたしだ」

信長はそういって、家来たちを怒鳴りつけ、いつものように馬にのり、あらあらしく城門からかけだしてゆきました。

政秀はあわてて、自分の腹心の部下をよび、

「若さまが外で何をなさっているか、よく見張ってまいれ」

と、命令しました。

やがて、その部下が戻ってきました。

彼は、政秀のまえにひれふし、

「平手さま、まことにおそれながら、若殿さまのお振舞いはとても普通のこととは思われませぬ」

と、いいました。

政秀はそれをきいて、まっさおになり、

「ふつうでないとは、それは一体、いかなることか」

彼には、自分でも声のふるえていることがわかりました。

部下は、いいました。

「道ばたに大きな柿の木があり、実がたくさんなっておりました。その下をとおりぬけようとなされた若さまは、ひょいと、お手をのばし、柿の実をもぎとり、それをおかじりになりながら、馬をとばしてゆかれました。

周りの領民たちは、それをみて、あきれかえっておりました」

「なに、柿の実をな。ウーム……」

政秀は、ひたいににじむような汗をうかべました。

部下はさらに、

「そればかりではございませぬ。

近くの者にそれとなくようすをききましたところ、若さまのご乱行は、毎度のことのよし。

世間では、おそれながら、若さまのことを……」

と、いいかけて、おもねず口ごもりました。

「世間では……、して、世間では、何ともうしておる。かまわぬから、そのさきをもうせ」

「おそれながら、若さまのことを、“大うつけ者”と噂いたしております!」

「大うつけ者とな! それは!………」

政秀は言葉につまってしまいました。

“大うつけ者”というのは大ばか者のことです。 |

信長が一人で外へ出て行った時の振舞いが異常だったので、

領民は彼をうつけ者(バカ)と思うようになった。

|

だが、政秀の心配をよそに、信長の行状はますますひどくなってゆきました。

馬で城をてた信長は、ある時はよその庭になっている桃の実を、ある時は、近くの畑になっている瓜の実を、かってにもぎとって、馬のうえでムャムシャかじりながら、ところかまわず、種をはきちらします。

そうかとおもうと、とつぜん馬をおり、とおりかかった通行人にだきついて、おどろく相手にひきずられながら、奇声をあげたりしました。

信長の城外でのデタラメは、あきれることばかりです。

政秀は必死の思いで、信長に言い聞かせました。

「若さま、おそれながら若さまは、お父上のおあとをつぎ、尾張国をせおってたつお身の上でございます。

ぜひ、ぜひ、そのことをお忘れなく、お父上のごとくに……」

しかし、信長は、そんな忠告に、いっさい耳をかしませんでした。

ある日のことでした。信長が庭にでていると、近くの草やぶから、小さな蛇がはいだしてきました。

信長は、ひょいとその蛇をつまみあげ、家来たちの鼻さきでふりまわしながら、

「みろ! わしは蛇など恐れはせんぞ」

と、いいました。

家来の一人が、信長をたしなめました。

「若さま、おそれながら、そのような小さな蛇をつかんだとて、少しもおえらいことはございません。

大蛇をつかんだというならまだしも、小さな蛇は、弱いものでございます。

こんなことくらいで、自慢なされるとは、お心得違いもすぎますぞ」

ところが、それをきいた信長は、とたんに血相をかえ、その家来の顔に、つかんでいた蛇をたたきつけました。

そして、

「だまれ、バカ者め! その方たちは、小さな蛇は、大蛇よりこわくないともうしたな。

もし、小さな蛇が、毒をもっていたら、どうするのだ!

毒があるかないかは、蛇の大小にかかわりはないぞ」

と、さけびました。

信長は、家来たちの、あまりにも月並な考えかたに、腹がたったのです。

家来たちは、頭から、大きな蛇はこわいもの、小さな蛇はこわくないものときめこんで、それを少しも疑っていません。

だが、その小さな蛇が、大きな蛇と、戦わなければならない。

百に一つ、いや、千に一つ、万に一つのきっかけをつかんで、大きな蛇をたおさなければならない。

それべ戦国時代にほかならないのです。

信長は、早くもそれに気がついていました。

その信長には、家来たちのかわりばえしない説教が、鼻もちならぬものに感じられたのです。

しかし、としとった政秀には、信長の気持が、どうしてもわかりません。

「こまったことじゃ。このままでは、大殿さまにたいして、申し訳がたたない」

思いなやんだ政秀は、信長を結婚させたならば、もう少しおとなしくなるのではないかと考えました。

3 目にあまる振舞い top

その頃、北隣の美濃国(岐阜県)の斎藤道三は、威勢ますますさかんで、あたりの大名たちをおそれさせていました。

道三という男は、もとはといえば武士でなく、油を売りあるいていた行商人にすぎませんでした。

ところが、たまたま美濃国にきたとき、長井長張(ながいながひろ)という武士の目にとまり、その家来になりました。

長井長張は、美濃国の守護をしていた土岐盛頼(ときもりより)という殿さまにつかえる、身分のたかい武士です。

道三は長張にたいし忠誠をつくしました。

しかしそれはおもてむきで、おりあれば、長張をおしのけてでも出世してやろうと、野心まんまん、機会をねらってしたのでした。

土岐盛頼には、頼芸(よりあき)という弟がありました。

頼芸はたいしてかしこくもないくせに中々欲がふかく、兄にかわって自分が美濃国の守護になりたいと願っていました。

道三はこれに目をつけました。

そして、さっそく頼芸にとりいり、気にいられるようなことをさんざんならべたてたうえ、

「おそれながら、盛頼さまには、この国をおおさめになるだけのお力がないように思われます。

このままでは、美濃国は他国からせめられ、みじめなことになりましょう。

そうなってからでは、手おくれでございます。

いまのうちに、早くあなたさまが兄上さまとおかわりになり、この国の守護におなりなさいませ。

そのためとあらば、私もおよばずながらできるかぎり、お力ぞえをいたしましょう」

と、さかんにたきつけました。

お人よしの頼芸は道三の言葉に、うまうまとのせられました。

そして突然、兵をあげ、兄のいる城へせめかかりました。

盛頼は不意をつかれてどうすることもできず、命からがら逃げ出しました。

こうして頼芸は、美濃国の守護になることができました。

彼はうれしくてたまらず、これというのも道三のおかげであると、いよいよおもくもちいるようになりました。

道三はあいかわらず、うわべだけ忠臣のような顔をしながら、頼芸につかえていましたが、腹のなかでは、

「いやは弋 この男は想像していた以上のあほうだわい。つぎは、こいつをたたきだす番だ」

と、ひそかに計画をめぐらしていたのでした。

道三は陰て、頼芸の家来たちをうまく手なづげ、ことごとく、自分の味方にしてしまいました。

そうして一年だったのち、 今度は道三が、頼芸にたいして謀反をおこしました。

人のいい頼芸は、やっとだまされたことに気がつき、あわてふためきましたが、どうにもなりません。

家来たちのほとんどが、道三の仲間になっていたからです。

とうとう、頼芸も城をすてて、他国へにげださなければならなくなりました。

こうして、道三はまんまと美濃国をのっとってしまったのです。

人をだますことを何ともおもわぬ悪らつきわまりないやりかたですが、しかし戦国時代には、こういう人物が出世したのでした。

道三には娘がいました。

政秀(信長の父)はその娘を、信長の嫁にむかえたいと考えたのでした。

「道三は、確かにいやらしい男だ。しかし、なかなかの豪傑であることは確かだ。

あれを味方にすれば、織田家にとっても、こころづよい。

そのうえ、これによって、信長さまもおとなしくなられるならば、まさに一石二鳥ではないか」

信長の父の信秀にはなしてみると、信秀にもいぞんはありません。

尾張国から、さっそく使者がたち、美濃の道三をおとずれました。

「貴殿の娘子を愚息の嫁として、頂戴いたしたい」

信秀の手紙をみた道三は、使者にむかって、機嫌よく、

「織田殿とは隣国のあいだがらで、かねてよしみを通じたいと願っておった。

ちょうど、よい機会じゃ。ぜひ、この縁ぐみを成立させたい」

と、さっそく賛成しました。

しかし、実は道三は腹のなかで、

「織田信秀というのは、なかなかの人物ときいているが、せがれの信長のほうは、とんだ大うつけ者だそうな。

娘をくれて油断させてやろう。いずれ、信秀が死んで信長の代になったら、尾張国をのっとってやろう」

と、考えていたのでした。

そのために、娘の身がどのようになろうとも、道三のような男は、頓着しませんでした。

天文十七年(一五四八)、信長の結婚式は尾張の城で盛大に行われました。

信長は、このとき十五歳です。

美濃国からは、道三の代理として、重臣が派遣されてきました。

しかし政秀の予想は、はずれました。

せっかく結婚しても、信長の行状は少しもあらたまりません。

あいかわらず、でたらめな振舞いばかり、目につきました。

世間の人々は信長をさし。

「いよいよ、どうしようもない大うつけ者だ」

と、噂するようになりました。

「いまに、あの大うつけ者が殿さまになったら、一体尾張国は、どうなることやら……」

そんなことをいって、心配する人々もでてきました。

信長には信行という弟がいました。兄と誓って、行儀のよい、まじめな少年です。家来たちの中には、それをみて、

「信長さまでは困るが、信行さまが殿さまになってくだされば、安心である」

と、考える者もでてきました。

平手政秀は、気が気ではありません。

彼は信長を心から愛していました。

何とかして、信長に立派な殿さまになってもらいたいと、そればかりをねがいつづけていました。

しかし、政秀からみると、信長は日ごとに反対の方向へ、つっぱしってゆくようにみえました。

「信長さまがこのままでいて、もしもお殿さまに万一のことがあれば、一体お家はどうなる?

尾張国はどうすればよいのか」

それを考えると政秀は、夜もねむれないありさまです。

ところが、ついに政秀が心配していたことが、実際におこりました。

天文二十年(一五五一)、信長が十八歳のとき、父の信秀が病気で急死してしまったのです。

信秀の葬式が行われました。

いかに信長が大うつけ者でも、父親の葬式ぐらいは、行儀よくつとめてくれるにちがいないと、人々は思いました。

ところが、この人々の予想は全くはずれました。信長の態度は、いつもと全くかわらなかったのです。

彼は葬式の席にも、ふだんと同じボーボーの髪の毛をワラでゆわえ、縄を帯のかわりに腰にまき、汚い服装で袴もつけずに現れました。

お坊さんのお経がすんで、参列者の焼香が始りました。

遺族の代表として、まっさきに仏前へすすんだ信長は、おとなしく焼香するとおもいきや、いきなりおいてあった抹香を、片手でわしづかみに、まんまえの父親のひつぎへ、はっしとばかりにたたきつけたのです。

あたりいちめん抹香の粉がもうもうとたちこめ、参列していた人々は、あまりのことに声もでません。

しかし、信長はいっこうに平気で、そのまま父の柩に一礼するやくるりと背をむけて、ゆうゆうと葬式の会場からでていってしまいました。

人々はその後姿にあっけにとられて見送りました。そのまなざしには非難と軽蔑の色がみちていました。

しかし、このとき参列者のうしろから信長の行動をジッとながめていた、旅の僧がいました。

僧は、信長を見送りながら、

「おそるべきお人じゃ。あの人こそ、天下を取るにちがいない」

と、ひそかにつぶやきました。

坊さんは諸国をまわって、いろいろ豪傑にあっています。それだけに信長の人柄を見抜くことができたのでしょう。 |

父のお葬式に異常な姿で現れ、柩(ひつぎ)に抹香(まつこう)を

たたきつけて、信長は式場から出て行ってしまった。

|

信長にくらべて、弟の信行は正反対の態度をとりました。

信行はきちんとした服装で、行儀よく、最後まで葬式に参列していました。

信行がいたおかけで、仁秀の葬式は、型どおり何とか、とりおこなうことができたのです。

信長としても父を愛していなかったわけではありません。彼は、かれなりに、父の死を悲しんでいたのです。

しかし彼はただ、昔ながらのしきたりにしたがって、形式どおりのお葬式などすることが、父をよろこばすことにはならないと信じていました。

「父上。あなたはあなたの流儀で、織田の家を大きくなされました。

私も、わたしなりの流儀で、この家を守り、自分の運命をきりひらいてゆきます。

古臭いしきたりどおりの葬式など、やりたいと思いませぬ。

形式にしたがって、空涙にくれることが、父上をよろこばすことになるとは、考えておりません。

私は、まず手はじめに、この旧式な葬式なんか、無視してごらんにいれます。

父上、どうかあの世から、信長のやることをごらんになってください」

しかし、ほかの者たちには、信長の、そういう気持などわかりません。

たちまち噂は噂をよび、これまでの大うつけ者というのにくわえて、

“仏さまの罰をおそれぬ狂人”

“父の葬式をたいなしにした、大の親不幸者”

といった、あらゆる悪口が、投げつけられました。

葬式が終ってから政秀は、すぐさま信長のもとへとんでゆきました。

そして、涙をポロポロこぼしながら、

「今日のあのお振舞いだけは、いくらなんでも、お許しするわけにまいりませぬ。

お父上もあの世で、さぞ悲しんでおいでのことでしょう」

と、クドクド言い聞かせました。

信長はまたかといった顔できいていましたが、ふとなにを思いついたか微笑みをうかべ、政秀にむかってききました。

「政秀、その方は、それほどまでに、お父上がこの私の振舞いを、悲しんでおられると思っているのか」

政秀はここぞとばかり、こたえます。

「もちろんでございますとも。政秀、何の面目あって亡きお殿さまの霊に、まみゆることができましょうか」

と、こたえます。

またも愚痴(ぐち)をならべようとする政秀を、信長は手をあげてさえぎりました。

政秀のいさめを、さえぎった信長は

「政秀、よくわかった。それでは、父上のために、もう一度、葬式をやりなおすことにしよう」

しかしそうかといって、墓の下から、もう一度、父上の柩(ひつぎ)をもちだすわけにもゆくまい。

そこでどうだ。父上のために、追悼の大法要をとり行ってみては……」

と、いいます。

政秀はさっそく顔をあげて、

「それはけっこうなことでございます。亡きお殿さまも、さぞ、お喜びあそばすでございましょう」

と、こたえました。

政秀は心のなかで、信長もやっと、自分のいうことをわかってくれたかと、ホッとする思いでした。

ところが、信長が考えた父のための法要は、これまた型やぶりでした。

彼は家来たちに命じて、関所の守りをにわかに厳重にし、領内を旅してゆこうとする坊さんを、一人のこらず捕えて、城内に監禁してしまいました。

坊さんたちには、わけがわかりません。

突然捕えられ、一体どうなることかと、不安におののいていました。

いや、わけがわがらなかったのは、坊さんたちだけではなく、平手政秀をはじめとする織田家の家来たちにも、信長がなにをはじめるつもりなのか、見当がつきません。

そのあいだにも、坊さんたちは、どんどん捕えられて、とうとう三百人あまりになりました。

信秀が死んで四十九日めがきました。

突然、信長は捕えてあった坊さんたちを城からだし、近くのお寺にあつめました。

そして、坊さんたちにむかい、

「坊主ども、よくきけ。今日は、私の亡き父の四十九日である。これから、父のために、追善の大法要をおこなう。

その方たちには、それぞれ宗派があろう。

真言宗の者も、天台宗の者も、禅宗の者も、日蓮宗の者も、浄土宗の者もおろう。

何宗であろうとかまわない。

めいめい、それぞれの流儀にしたがって、声のつづくかぎり、亡父のために経をよんでくれ。

よいか、声のかぎりやるんだぞ。口がさけるまでやれ。

中途でやめたりしたならば、容赦はせぬ。その方たちの命もないものとおもえ」

と、命令しました。

坊さんたちはあわてて、数珠(じゅず)をまさぐりながら、お経をあげ始めました。

三百人ものお坊さんが、いのちがけで大声でいっせいにお経をよむのですから、そのさわたしいことといったらありません。

いろんな宗派のお経がいりみだれて、ゴーゴーと寺の庭にこだましました。

お経は三日三晩の間、昼夜ぶっつづけでとなえられました。三日ののち、信長は突然、法要を中止させました。

「よし、もうよかろう。これだけやれば充分だ。亡き父の霊もさぞかしよろこんでくださったろう。

その方たちも、ご苦労であった。礼はたんまりとらせるぞ」

こうして、坊さんたちに、たくさんのお布施をあたえたうえ、城からだしてやりました。

坊さんたちは、おどされたり、褒美をもらったり、目を白黒させながら、それぞれ目的地をめざして旅だってゆきました。

信長はこんなことをしながら、ひそかに、考えていたことがあったのです。

「古臭い経などあげてみたところで、父上が喜ぶはずはない。

しかしこのようにすれば、かならず、坊主どもが、よその国にいって、私のことをいいふらすにちがいない。

ある坊主は、私をさして、ききしにまさる大うつけ者だったというだろう。

他国の大名どもは、それをきいて、信長は大うつけ者ゆえ、こわいことはない、と油断するにちがいない。

一方、坊主のいく人かは、この信長をおそるべき男だと、みぬいたにちがいない。

それをきいた他国の大名どもは、おそれをなして、そう簡単に尾張にせめこまないようになるだろう。

どっちにころんでも、こっちにそんはないのだ」

信長は、ちゃんと考えていたのでした。

しかし、家来たちには、あいかわらず、信長の気持がわかりません。

4 斎藤道三(妻の父=舅)との対面 top

家来たちのなかには、いまや公然と、

「信長さまを追い出し、信行さまを殿さまにするべきだ。そうでないと尾張国は、とんでもないことになる」

と、いいだす者がでてきていました。

柴田勝家、林通勝などの重臣たちまでが、信行を支持するようになりました。

政秀はそういう人たちを、一生懸命になだめて、

「もうしばらくまってくれ。何としてでもこの私が、信長さまのお心を入換えさせてごらんにいれる。

それまで、もうしばらく、辛抱ねがいたい」

と、といてまわりました。

しかし、重臣たちはききません。そればかりか、

「信長さまがあんなことになったのも、もとはといえば、政秀どのの教育が悪かったからだ」

と、非難するありさまでした。

そういわれると、政秀には、申し開きのしようがありません。

気の小さい彼は、すべてを自分の責任と思いこみ、一人、くよくよなやむばかりです。

「亡きお殿さまは、この政秀めをご信頼くださったからこそ、お跡継のご教育をおまかせくださったのじゃ。

それなのに、この私めがいたらなかったため、取返しのつかぬことになってしまった。

このまま、なんの面目あって、お殿さまの霊にまみゆることができようか」

そして、とうとう政秀は、

「かくなるうえは、この政秀の命にかえて、信長さまをおいさめしなければならぬ」

と、決意をかためました。

天文二十二年(一五五三)の春、政秀は信長にあてて長い手紙をかきました。

そして、それを使者にもたせたのち、自分は腹を切って、自害しました。

政秀の手紙には、

「もはやことこの場にいたっては、死んで、亡きお殿さまにおわびするほか、しかたがありませぬ」

と、かいてありました。

信長は馬にとびのり、政秀の屋敷へかけつけました。

しかし、政秀はもう、冷たい体になりはてていました。

信長はその死骸にとりすがって泣きました。

さんざん手こずらせたといっても信長は彼なりに、政秀を愛していました。

大勢の家来たちのなかで、子供のころからいつもかわらず親身になってせわしてくれたのは、何といってもこの政秀でした。

ほかの家来たちがどういおうと、政秀だけはいつも信長の味方になってくれました。

信長は、政秀の古臭い考えには、しばしば我慢できませんでしたが、政秀がつくしてくれる気持は、よくわかっていました。

しかし、信長が悲しんだのは、政秀が死んだためだけではありません。政秀の手紙には、

「亡きお父上さまをみならって、立派なお殿さまにおなりくだされ」

などと、いつもと同じようなお説教が、あいもかわらず、ゴタゴタと書かれていたのです。 |

信長の御守り役政秀が手紙を書いて切腹した。

政秀も信長の本当の気持ちがわかっていなかったのです。

|

政秀は死ぬまぎわまで、信長の本当の気持を、とうとうわかってくれなかったのでした。

「爺、おまえも、やっぱりそうだったのか、わしの心は、おまえにさえも、見抜けなかったのか」

いつもそばにいてくれた人でさえ、自分の心のうちを知ってはくれなかつた。

そのことが信長を、悲しませたのです。

「爺、なぜ死んでしまったのか。

なぜもう少し生きていて、私のやることをみていてはくれなかったのか。

そうすればおまえも、この信長のすることが、わかってくれたろうに。

信長はな、爺にたいし、いつか本当の自分の力を、思いきりみせてやりたいとかもっていた。

私を大うつけ者とののしった者たちが、実は本当の大うつけ者であることを、おまえにとくと知ってもらって、おまえと一緒に笑ってやりたかったのだ」

信長は、自分が孤独であることを、ヒシヒシと感じました。

その頃から信長は、舞の稽古を始めました。

舞いながら、彼がいつも歌うのは、平敦盛(たいらのあつもり=源平合戦の平家軍の大将)の運命をうたった一曲のなかの、

| “人間五十年、下天(げてん=人間界)のうちをくらぶれば、夢、まぼろしのごとくなり” |

という一節でした。(注=医療の進んでいなかった当時の平均寿命は50歳だった)

どう転んでも、人生というものは、せいぜい五十年ほどしかない。

長い歴史にくらべたら、一瞬の夢まぼろしにすぎないという意味です。

信長はこれを歌いつつ、どうせ夢まぼろしにすぎぬ人生なら、その夢まぼろしの瞬間を、自分の納得ゆくように、大きな仕事に使いたい、と決心していました。

さて、信長が信秀のあとを継ぐと、たちまち領内はざわめきだしました。

となり近所の国々の大名たちは、おりあらば兵をうごかして、尾張へ攻め込もうと牙(きば)をみがき始めます。

いや、それよりもまえに、同じ領内のほかの織田家の人々が、ほうってはおきませんでした。

「これまでは信秀めに頭をおさえられて、肩身のせまい思いをしておった。

あとを継いだのが、あの大うつけ者ならば、こわいことはない。

今度はこちらが、あの大うつけ者に頭をさげさせてやる番だ」

こうして、たちまち謀反のたくらみがはじまったのでした。

尾張国鳴海城の城主であった山口左馬助という男は、さっそく、駿河の今川義元へ使者をやり、

「大うつけ者に仕えることはできません。これからは、今川さまに忠誠をつくします。

もし、今川さまが、この尾張国をおせめになるならば、喜んで先陣をうけたまわりましょう」

と、もうしおくりました。

織田一族のなかでは、織田伊賀守(いがのかみ)と織田右衛門尉(うえもんのじょう)の二人が同盟して、信長をはさみうちにする相談を始めました。

しかし、大うつけ者といわれた信長が、真の才能をしめしたのは、実にこのときが最初でした。

彼は領内に間者をはなって、ぬかりなくほかの人々の動向をさぐりだしていたのです。

それで、伊賀守と右衛門尉の謀反も、いちはやく知ることができました。

そして、その情報をうけとるやいなや、信長は、先手をうってただちに行動を開始しました。

信長は手勢をひきつれ、伊賀守と右衛門尉の居城を不意うちにしました。

伊賀守と右衛門尉は信長がこんなにはやくせめてこようとは、思いもしませんでした。

二人はなすすべもなく城をすてて、命からがら逃げ出しました。

信長はなんなく一族の城を、自分のものにしてしまいました。

しかし、世間の人々は、まだ信長の本当の姿に気がつきませんでした。

いや、このとき。たった一人だげ、はっと思った人物がいたのです。それは、斎藤道三でした。

道三は悪党な、がら、さすがに豪傑でした。

彼はこれまで、

「信長が家をついだならば、尾張国にはたちまち謀反がおこり、おさまりがつかなくなるにちがいない。

そのときこそ、こちらは、娘婿を助けるという口実で兵をだし、尾張をのっとってしまおう」

と、ひそかに考えていたのでした。

ところが信長は、領内におこりかけた謀反を、アッというまにとりしずめてしまい、他国の者につけこむすきを、全くあたえません。

「はて、大うつけ者ときいていたが、これはひょっとすると……」

道三は心配になりました。

「これは何といっても、一度、信長という人物をみておく必要がある」

娘を信長のもとへ嫁にやってから、もう五年もたっていましたが、そのあいだ道三は、まだ一度も娘婿とあったことがなかったのです。

道三の招待にたいし、信長は、

「喜んで、舅殿のおまねきを受けたい」

と、へんじをしました。

天文二十二年(一五五二)四日代信長は家来たちをひきつれ、美濃国稲葉城にいる斎藤道三をたずねました。

信長がくるまえから、道三はどうも気がかりでしかたがありません。

「一体、信長とは、どのような男であろうか」

あらかじめ、こっそりようすをみてやろうと考えた道三は、わざと目立たない服装をして、道ばたの小屋に身をひそめました。

そしてなにくわぬ顔で、信長の一行が通り過ぎるのをみようとしたのです。

やがて、信長の行列がやってきました。

信長はなるほど、ききしにまさるちんみょうな恰好をしていました。

髪の毛をボーボーとのばし、わらでひっくくっていることは、いつもと変りありません。

しかも、着ているものといえば、一枚のゆかたにすぎません。

そのゆかたのうえから、いつものように帯のかわりに縄をまき、その縄へ大きな瓢箪(ひょうたん)をぶらさげています。 そのうえに、袴をつけています。その袴は、鹿の皮でできたものでした。

鹿の皮の袴は狩りにゆくときだけはくもので、他国を訪問するときにつけるようなものではありません。

そういう異様な服装で馬にまたがった信長は、片手で扇子(せんす)をゆうゆうと使いながら、あたりをにらみつけていました。

道三のともの家来たちは、このありさまをみておもわず、ふきだしてしまいました。

道三と信長との対面は、正徳寺というお寺の本堂で行われることになっていました。

道三は、なにくわぬ顔ですばやくそこへもどり、信長が現れるのをまちました。

やがて正徳寺の本堂に姿を現した信長をみたとき、道三はアッと二度おどろきました。

信長の服装はさつきみたのとは、うつて変っています。

いつのまにそうしたのか、髪の毛は見事に結(ゆ)いなおされていました。

そして立派な装束をつけ、きめられた自分の席へ、しずしずとすすんできました。

その態度は礼儀ただしく、非のうちどころがありません。

これがあのうすぎたない恰好で馬にのっていた、あれと同じ男かと、道三はすっかり、たまげてしまいました。

本堂のまわりには、斎藤家の重臣がぐるりとならんでいました。

信長はそれらの家来たちの一人一人に、ていねいに挨拶しました。

それから、きめられた自分の席につきました。

すぐ目のまえに道三がすわっています。

ところが、信長は道三にむかって挨拶もしません。

いきなり、まわりをみわたして、重臣たちにむかい。 |

舅(妻の父親)の斎藤道三と初めて顔を合わせる信長

道中での姿とは全く違う盛装の姿であった。

|

「今日はわが舅殿とおあいできるとかもって、それを楽しみにしてまいったのに、舅殿はどこにもおられぬではないか。

舅殿はどうなされた? 早く、ご挨拶がしたい。すぐこちらへおいでくださるようにお伝えせよ」

と、いいました。

家来たちはおどろき、重臣の一人である堀田道三という者が、あわててすすみでて、

「信長さま、お間違いあそばしますな。あなたさまのすぐ前におられる方が、斎藤道三さまでございますぞ」

と、教えました。

信長は、きっと血相をかえ、

「堀田どの、ご冗談はおやめくだされ。

拙者がこちらへまいる途中、道ばたの小屋のなかから、覗き見をしておった男がいる。

そのような無礼なお人が、なんで美濃国の大守であらせられようか。

このごにのぞんで、なお信長をかつごうとおぼしめすなら、容赦はいたしませぬぞ」

と、すさまじいいきおいで怒鳴りつけました。

道三はぎょうてんして、床にはいつくばったまま、顔をあげられません。

おそらく信長はあらかじめ、ちゃんと部下の者にようすをさぐらせ、道三の振舞いを知っていたにちがいありません。

道三は、すっかり気をのまれてしまいました。しかし、そこはさすがに世なれたつわものです。

彼はすぐ、わざとほがらかそうに笑って、

「いや、信長殿、気をわるくなさるな。さきにのぞき見しておったのは、ほかならぬこの道三自身じゃ。

愛する婿どのを一目でも早くみたくてたまらず、あのようにしたまでだ。さあ、機嫌をなおしてくだされ」

と、いいました。

こうして、舅と婿との対面は、とどこおりなくおわりました。

あとで道三は、家来たちにむかっていいました。

「その方たち、あの信長めをどう思ったか」

家来たちは口をそろえていいました。

「あまりにもかわった数々の振舞い、まこと噂にきいたとおりの大うつけ者だとぞんじます」

これをきいて、道三は内心、したうちをしました。

「やれやれ、この稲葉城には、信長めの正体をみぬけるような者が、一人もおらぬのか」

彼は、ためいきまじりの声をだしました。

「なるほど、大うつけ者かもしれぬ。しかし、もうしばらくたってみろ。

この道三の子供らは、一人のこらず、あの大うつけ者のまえに、馬をひいてつかえることになるだろう。

いやはや、残念なことだが、やむをえぬわい」

信長のおそるべき才能を、さすがにみぬいた道三は、それまでの計画を改めて、おいそれと尾張国へ攻め込むことはできないと、用心するようになりました。

5 弟と妻のうらぎり top

しかし、信長のおそるべき正体をみぬいたのは、いまのところ、まだ道三一人だけでした。

尾張の一族の人々やふだんみぢかにいる家来は、あいかわらず信長を大うつけ者と思いこんでいました。

信長が美濃からかえってまもなく、本家である織田信友がそむきました。

信長はあべこべに、これをおいちらし、信友のいた清洲城をのっとってしまいました。

信長はこれ以来、清洲城にうつり、自分の本営とすることにしました。

それは、天文二十四年(一五五五)のことでした。

清洲とは、いまの名古屋市の郊外になります。

しかし、家来たちは、それでもまだ信長の正体をわからずにいました。

「大うつけ者が殿さまではこころもとない。一日も早く信行さまに殿さまになっていただこう」

とうとうこれらの家来たちが、信行をかついで、謀反の兵をあげました。

信長はすぐ応戦にでて、両軍はすさまじいいくさをくりひろげました。

たたかいのさなかに、信長は使者を相手の陣営へおくりました。

「武将の首は、国外からの敵にこそわたすべきものだ。血肉をわけた弟に、断じて信長の首をやるつもりはないぞ!」

信長の手紙には、そうかいてありました。

弟の信行は、元々おとなしい人だったのです。

兄からいきなり高飛車にでられて、きゅうに怖気づいてしまいました。

彼はいそいで、母のところへゆき、

「兄上といくさをはじめたのは自分の間違いでした。

元々私には、兄上の地位を奪うつもりはございません。

周りの家来たちが、やいのやいのというので、ついこうなってしまいました。

一日も早く、いくさをやめたいとおもいます。母上、どうかおとりなしください」

と、必死にたのみました。

母はふだんから、信行をかわいがっていました。

びっくりして、すぐ信長のもとへ使者をだし、

「信行は後悔しております。どうか許してやってくだされ」

と、いいおくりました。

信長は、母からの手紙をみて、からからと笑いました。

「よしよし、母上のたのみとあらばぜひもない」

こうして、いくさはおわりました。

まもなく、信行がうちしおれて、信長のもとへあやまりにきました。

信長は、弟をあたたかくむかえて、

「私はこれまで、大うつけ者といわれてきた。

そなたは大うつけ者ではないと思っていたが、今度ばかりは、そなたの方がうつけだった。

たぶんねぼけて、悪い夢でもみたのであろう。気にすることはない」

と、あべこべになぐさめてやりました。

信行をかついだ柴田勝家らは、すっかり困ってしまいました。

「信行さまを殿さまにするつもりだったが、その信行さまがあのとおりのいくじなしであったとは……。

これでは、どうしようもないわ。ともかく、命あってのものだねだ」

しかたなく一同、頭をそって坊さんになり、信長のところへあやまりにきました。

ずらりならんだ坊主頭をみまわして、信長は、

「命だけは助けてつかわす。ただし、それだけではすまさぬぞ」

と、きびしい顔でにらみつけました。

一同、どんな罰をうけるかと、生きた心地もいたしません。

すると信長は突然席をたって、彼らのまえにやってきて、手をのばすと、ならんでいる坊主頭を一つずつ、ツルリとなぜ、ポンとひっぱたいて、

「ほれ、これがわしのそなたたちにくわえる罰じゃ。二度とつまらぬことをするではないぞ。ワハハ……」

と、あっさり許してやりました。

柴田勝家らはすっかり恐縮して、彼らにもやっと、信長の本当の心が少しわかってきました。

しかし、弟の信行には、それがわがらなかったようです。彼は、かえって、

「兄上は、たいした男ではないな。自信がなかったから、私たちを処罰することができなかったのであろう。

こんなことなら、もう少しいくさをつづければよかった。

そうすれば、私が、織田家の当主になれたかもしれない」

と、兄をあまくみてしまいました。

信行はあくる年またも、今度は自分からすすんで、謀反の兵をあげました。 |

弟の信行をかついで謀反をおこした家来たちは、頭を坊主にして

信長の前に出頭したが、彼は扇子でその頭を叩くだけで許した。

|

さすがの信長も、今度は容赦しませんでした。

「このまえは、家来ともにかつがれたというから、許してやったが、今度は自分から兵をあげおった。

まさに信行こそ、大うつけ者だ。

いくら血をわけた弟でも、こうまでたびかさなったうえは、絶対ゆるすわけにゆかない。

いや、血をわけた弟なればこそ、いまのうちに始末しないと、あとで厄介なことになる」

かたく決意した信長は、いっさいの私情をすてて、思いきり行動する人でした。

信長は母にあてて、手紙をだしました。

「私は、ひどい病気にかかりました。とてもなおりそうもありませぬ。信行に 家をゆずりたいと思います」

信行にあまい母は、すぐそのことを信行に知らせます。

信行は本気にして、すぐ清洲城へやってきました。

信長はそれをみて、完全に信行をみはなしてしまいました。

「自分で謀反をたくらんでおきながら、相手からさそいの手紙がくると、確かめもせずにノコノコと出向いてくる。

ふつうの武将ならば、いちおう警戒して、手紙の内容が本当かどうか、調べるべきではないか。

全くもって、これこそ本物の大うつけ者だ。こんな弟がいては、これからかえって足手まといになるばかりだ」

信長は、家来の池田信輝をよびだし、何事かその耳にささやきました。

一方信行は、客間にとおされました。

そこでまっていると、突然ズカズカと信輝がはいってきて刀をぬき、その場で信行を切りふせてしまいました。

こうして信長は、厄介な弟を始末しました。

しかし、さすがの彼も、こればかりはあと味が悪い思いで、自分が孤独であることを、ひしひしと感じたのでした。

そればかりではありません。信長の孤独をさらにかきたてるようなことがおこりました。

ちかごろ信長には、自分の妻のそぶりが、どうもあやしいように感じられてなりませんでした。

信長の妻は斎藤道三の娘です。

表向きは、信長のためにつくしてくれているようですが、よくみると、それは本心ではなく、実は信長のようすを探って、美濃の父へこっそり知らせているようすです。

信長は妻を愛していました。それだけに大変おどろきました。

「いくらなんでも愛する妻がスパイとは……。これは慎重によく調べなければならない」

そこで信長は考えました。

そして毎晩、夜になるとこっそり、自分の部屋をぬけたしました。いくさきはだれにもいいません。

妻がそのことに気がついて、信長にたずねました。

「毎晩、一体どこへおでかけになるのですか?」

心配そうにきく妻に、信長は声をひそめていいました。

「実は、そなたにとって父ではあるが、美濃の斎藤道三殿とわが織田家とは昔から仇敵のあいだがらだ。

しかるに今度、斎藤家の家老がこっそりと私のもとへ使者をよこした。

つまり、私が軍勢をひきつれて、美濃へせめこめば、その家老一味が協力するといってきているのが、こうして、内と外から斎藤家をせめ、美濃国を織田家のものにしてしまおうというわけだ。

そなたにとっては、父の不幸になることゆえ、こころぐるしくもあろうが、黙ってみていてくれ。

そなたも、いまでは織田家の人間なのだから、織田家のためにつくすのが当然だ。

私が毎晩でかけるのは、美濃からくる密使の者と、ひそかにあうためだ。

ほかの者にさとられてはならないので、夜、河原のそばで、こっそりとあっている。

このことを、けっしてだれにもいってはならないぞ」

信長はひそかに考えていました。

「もし、妻がスパイであるなら、さっそくこのことを美濃へ知らせるであろう。

そうすれば道三めが、きっとなにかしてかすにちがいない。だが、ねがわくば、そうあってほしくないものだ」

しかし、信長の疑いは、不幸にも適中しました。

まもなく、斎藤家の家中でおお騒ぎがおこりました。

道三は、信長が名前をあげた二人の家老を捕えて、これを殺しました。

彼らが斎藤家にたいして謀反をくわだてたという理由でした。

信長が妻にいったことはでたらめであり、二人の家老は、実際にはなにもしていなかったのです。

道三は、信長の計略にはまって、よい家来を失ってしまいました。

このため道三は、ほかの家来たちからも、だんだん信用されなくなりました。

しかし、信長は少しも楽しくありませんでした。自分の妻がスパイであることがハッキリわかったからです。

それ以来、彼は妻を遠ざけました。

信長にとって、身内のものや重臣たちは、だれ一人信用できません。

信長は、そういう者たちよりももっと身分のひくい、名もない若者をとりたてて、自分の腹心の家来にしよう、と考えるようになりました。

ある時信長は、若い小姓たちにたいし、一人ずつじゅんぐりに、自分の部屋へくるようにいいつけました。

何事かと思って、小姓たちが部屋にきてみると、信長は用事をいいつけません。 顔をみただけで、

「よろしい、さがれ」と、いいます。

小姓たちはなんのことかわからず、あっけにとられ、また、部屋をでてゆきます。

ところが、そのうちの一人だけ、部屋をでるときに、ふと信長のすわっているまえに小さなほこりがおちているのをみつけ、ちかよってそれをつまみあげ、それをもって出てゆきました。 信長はニヤリと笑いをうかべ、あとでその小姓をよびだし、

「その方、まことに注意がゆきとどいている。あっぱれである」とほめ、それ以来、この小姓を取立ることにしました。 |

信長は若い小姓の面接試験を行った。

|

信長はちょっとした機会をつかっては、相手の気持をためし、これと思った人物を重く用いるように心がけ始めました。

やがて信長は、身分のひくい一人の足軽に気をひかれました。

その男は背がひくく、顔は猿ににていて、はなはだふうさいがよくありません。

しかし、なにをやらせても、実にこまかいところによく気がつきます。

信長はすっかり感心してしまいました。

その猿ににた男は、木下藤吉郎(のちの秀吉)といいました。

6 都をめざす諸大名 top

一方、その頃美濃では、大騒ぎがおきていました。斎藤道三が殺されたのです。

殺したのは斎藤義竜(さいとうよしたつ)という男でした。

さきに道三は、自分の主人の土岐頼芸(ときよりあき)を追い出しました。

頼芸には妻がいて、ちょうどおなかに赤ん坊がいました。道三はその頼芸の妻を、自分のめかけにしてしまいました。

やがて、子供がうまれました。

それは頼芸の子供だったわけですが、道三は自分の子供ということにして斎藤の名字を名のらせ、名前を義竜とつけました。

義竜は、はじめのうち道三を自分の本当の父親であると思っていました。

しかし、成長するにつれて、義竜は、ことの真相を知るようになりました。

父親と思っていた男がそうではなく、自分の本当の父親を裏切った憎い敵であることがわかったのです。

しかし自分の母親をむりやりめかけのようにしたというのです。

感じやすい少年の義竜にとって、それは大変なおどろきでした。

しかもそのようなひどい男を、彼はこれまで、自分の父親と信じてつかえてきたのです。

あわれにも義竜は、頭が混乱して、どうしてよいやらわからなくなってしまいました。

おまけにその頃から、義竜は、体中のあちこちに、紫色のうすぎたない斑点がでるようになりました。

彼はライ病にかかったのです。

ライ病は、その頃の医学ではとうていなおる見込みがありません。

やがて体中が膿(う)みただれて、遠からず死ぬことになるのです。

義竜は絶望しました。

どうせたすからぬ身とあらば、本当の父親の仇をぜひ討つてから死にたいと、悲壮な決心をかためました。

道三の油断をみすました義竜は、不意に謀反の兵をあげました。

義竜は死にものぐるいです。さしもの道三もとうとう義竜のために、うちとられてしまいました。

美濃国をわが手におさめた義竜は、つぎに尾張国へ勢力をのばそうと考えました。

「どうせ私の命は長いことがないのだ。せめて生きているうちに、やりたいだけのことをやっておきたい」

義竜は、そのための計略をめぐらせました。

織田家の一族に、織田信賢という男がいて、かねてから、信長一人羽振りがよいのを、心よく思っていませんでした。

義竜は、この信賢へひそかに使者をおくりました。そして、

「私は遠からず尾張国べ攻め込むつもりだが、そのときはぜひ味方になっていただきたい。

そして、こずら憎い信長めをうつのに協力してくださるなら、あなたを尾張国の領主にしてあげますぞ」

と、いってやりました。

信賢はうまうまと、義竜にまるめこまれてしまい、信長に反旗をひるがえしました。

しかし、結果はあべこべでした。

義竜の軍勢がまだせめてこないうちに、信賢の裏切りをいち早く知った信長は、自分のほうから軍勢をだし、信賢のいる岩倉城をせめたのです。

不意をつかれた信賢は、信長の大軍をふせぐことができず、命からがら信長に降参しました。

信長は、信賢の命だけ助けてやったかわりに、岩倉城を打ちこわしてしまいました。

このようにして信長は、織田一族の反乱をいつも先手をとりながら、ことごとく平定してしまったのです。

この頃になると、領内の豪族や家来たちの意見が、ふたつにわかれ始めました。

「信長さまを大うつけ者と思っていたのは、とんでもない間違いだった。あのかたこそ、本当の英雄である」

「いや、信長はやはり大うつけ者だ。ただこれまでは、相手があまりにもよわすぎたので、うまくいったまでのことだ。

国外へせめていって、他国を占領することなど、信長にはとうていできるはずかない」

ともかく尾張国には、信秀が死んだのちはじめて、一時の平和がおとずれました。

信長はホッと一息つきました。

|

尾張に一時的な平和が訪れたので、信長はひそかに京都に上った。しかし朝廷と室町幕府のある京の都は、荒れ果てていた。

|

それとともに彼は、一度京都へいってみたいと思いました。

何といっても京都は、朝廷と幕府のあるところで、日本の都なのです。

幕府にかわって天下をとるには、京都を占領しなければなりません。多くの大名たちが、そう考えていました。

しかし、小さな片田舎の領主にすぎぬ信長には、そんな大きなことはとても考えられません。

彼はただ京都とはどのようなところか、一度みてみたいと、田舎者が都会にあこがれると同じ気持で、そう思ったまででした。

永禄二年(一五五九)領内の騒ぎが一段落したおりに、信長は数名の家来だけをつれて、ひそかに京都へ旅だちました。

ところがあこがれの京都へきてみて、すっかりおどろいてしまいました。

そのときから約百年の昔、応仁の乱とよばれる長い戦があり、京都の町はすっかり焼け野原になってしまいました。

それ以来、京都はあれはてて、とうてい昔の面影はないことを、信長もきいてはいました。

しかし、いくらそうはいっても日本の都なのですから、尾張の田舎とはちがって、はなやかに人々がくらしているにちがいないと、彼は信じていました。

けれども実際の京都は、ききしにまさるひどい荒れ方でした。

応仁の乱が終ってから、もう八十年もたっているのに、いまだにその戦争の被害からたちなおることができないのです。

都大路などといっても、いたるところ草ボーボーの空地だらけで、真っ昼間から狐や狸が走りまわっています。

朝廷の公家たちは、屋根もかたむき、壁ははげおちた、ひどいあばらやに住んでいました。

ボロボロの下着一枚で、寒さにふるえている人さえありました。

時の将軍は、室町幕府十三代の足利義輝でした。

しかし、この将軍にはなんの権威もなく、これまた、ひどいあばらやに住んでいました。

将軍のそばには、三好長慶という家来がいて、意のままに将軍をあやつっています。長慶のいうことに、将軍はなに

もさからえません。

ところが、その三好長慶もまた、彼の家来である松永久秀によって、おもいのままにあやつられているのでした。

久秀が長慶をあやつり、長慶が将軍である義輝をあやつり、一体どこがどうなっているやら、さっぱりわからないありさまです。

朝廷の荒れ方も想像か絶していました。

京都御所は公家の家と同じく、塀はこわれ門の扉はなくなってしまい、通行人であろうが乞食であろうが、どこからでも自由自在に出入りができます。

近所の子供たちはそのやぶれめから御所のなかにはいって、庭で遊びこけていました。

彼らは汚い恰好で、天皇の部屋の縁側にあがり、泥をぶつけたり、とっくみあいをしたり、大騒ぎをしています。

そのために、こわれかけた御所は、ますますいたみますが、誰一人とがめる者もないのでした。

ちょうど、後奈良(ごなら)天皇かなくなって、正親町(おおぎまち)天皇がそのあとをついだときでした。

しかし、正親町天皇が即位の儀式をおこなうにも費用がありません。

そこで公家たちが、ボロをきたままあちらこちらの大名や商人の家をたずねて、資金の募集を行っていました。

信長は、あぜんとしてしまいました。

「京都は本来、日本中で一番立派なところのはずではないか。

そして天皇と将軍は、日本で一番えらいはずではないか。

それが、このありさまとは、どういうわけだ。常識では考えられないことがおこっているのだ」

だが、そのとき、信長の胸にムラムラともえてきたのは、もちまえの闘志であったのです。

「もし、世の中が、常識どおりうごいてゆくのなら、尾張の田舎者の私などに、一体なにができようか。

しかし、いまは常識で考えられぬことが、現実に始っているのだ。

だとすれば、この田舎者の私にだって天下をとる機会がこないとは、断じていえないのだ!」

信長は、全身に力がみなぎるのを感じました。

「よし、やるぞ。やってみせるぞ。どのみち人生は五十年にすぎぬのだ。

私も自分のおもうままに、悔いなくこの短い人生を生きぬいてみせるぞ」

彼は そう心に誓いました。

しかし、京都のようすをみて、野望をかきたてられたのは、信長一人ではありません。

もっと広い領地をもちたくさんの家来をかかえた強い大名たちも、 一様に同じことを考えていたのです。

「室町幕府は、もはや有名無実だ。これでは天下のおさまるはずがない。

実力のあるものがとってかわり、いまこそ新しい幕府をつくるべきなのだ」

いく人もの大名が大軍をひきいて京都へのぼり、室町幕府をつぶして自ら天下を動かそうと、その機会をうかがいはじめていました。

そして、そういう大名たちのなかで、もっとも早くそれを実行にうつそうとしたのが、駿河国の今川義元でした。

今川家の勢力はその頃、駿河国をさらにはみだして、遠江(とうとうみ)国(浜松市)にまでおよんでいました。

日本のなかでも、もっとも巨大な大名の一人でした。

当主の義元は、文武両道にかげてすぐれた人でした。

しかも、足利家と親戚になります。血筋からいっても、将軍にとってかわって、おかしくない人でした。

義元は、自信をもって

「将軍家にふさわしい人がいなかった場合、わが今川家がとってかわるのは、当然のことである。

ほかの田舎大名どもが動き出さぬうちに、いち早く京都へのぼり、三好、松永をうつて、天下を統一しなければならない」

と、考えました。

もちろん義元がそのように動き出せば、ほかの強い大名たちも、黙ってはいないでしょう。

「今川に先をこされてなるものか」

とばかり、これまた軍勢をひきいて、きっと防害にでてくるでしょう。

義元はそのことを考えて、これは一大決戦を覚悟しなければならないとかもいました。

「まず三好や松永が黙っているはずはない。かならず私の京都入りをさまたげようと、軍勢をくりだすにちがいない。

また、京都に近い越前国(えちぜん=福井県)の朝倉義景(あさくらよしかげ)や、近江国(おうみ=滋賀県)の浅井長政(あさいながまさ)らも、われさきに京都へのぼろうと、のりだしてくるにちがいない。

いくさの準備を充分にととのえてから、実行しなければならない」

義元は出陣の準備とともに、自分の留守中も不安がないよう、これにも注意ぶかく手をうちました。

すでに義元は、前々からこのときのことを考えて、小田原の北条氏、甲斐の武田氏など周囲の強敵とぬかりなく同盟をむすんでいました。

しかし、義元の領地のすぐ目のまえに、彼の同盟からもれた者がいました。

それがほかならぬ尾張の織田信長でした。

義元はこれまで、信長のごときを、全く眼中においていなかったのです。

「織田信長などは、片田舎のちっぽけな領主にすぎぬ。とりたてて問題にするほどの男ではない。

あのような小わっぱなどと同盟をしたとあっては、わが今川家の名おれである。

おまけに当主の信長は大変な大うつけ者だそうな。

こちらが大軍を出せば、たちまちおそれいって降参するにきまっている。

生意気にもグズグズいったならば、そのときはひと思いにけちらしてやるまでだ」

戦国乱世の時代には、常識ではおこらぬはずのことがおこるということに、義元は気づかなかったのです。

永禄三年(一五六〇)の夏、ついに義元は行動をおこしました。

彼は、まず天下にむかって声明をだしました。

「近年の都の惨状と天下のみだれは、目にあまるものがある。

義元が京都へ上洛する目的は将軍家をお助けし、天皇さまの権威を昔にかえして、日本を乱世から救うためである」

彼の動員した兵力は、全部でおよそ四万人でした。

それらの兵士か府中(ふちゅう=静岡市)の今川家の本城から、続々とくりだし、東海道を西へむかって進軍を開始しました。

7 桶狭間のたたかい top

今川義元が京都へむかって出発したという知らせは、すぐ尾張国にも届きました。

尾張国は義元の軍勢のとおり道にあたります。

清洲城ではすぐに信長をかこんで、緊急の会議、がひらかれました。重臣たちは、だれも彼も顔色をかえていました。

信長が動員できる兵力は、せいぜい五千人にすぎません。

尾張国がどれほど頑張っても、八倍をこえる今川の大軍と、どうして戦うことができるでしょうか。

そうかといって、おとなしく降参したならば、義元はまってましたとばかり、尾張を占領し、自分の領地にしてしまうにちがいありません。

せっかく信秀がきずいた、小さいながらも独立した織田家は、なくなってしまうのです。

どっちへころんでは織田家の前途は、あんたんたるものでした。 |

駿府の今川義元が大軍をひきいて京都に向かうという知らせで、その

通り道にあたる尾張では、今川に屈するか戦うかで会議が開かれた。

|

会議の席で、まず柴田勝家が口をひらきました。

「亡き大殿さまのお残しくださいましたこのお国を、どうしてもお守りになるというご決心であれば、すすんで今川と戦火を交えるほかはありません。

しかし、ありのままにもうして、それこそは、狂気のさたでございます」

勝家につられて、ほかの家来たちも口々にいいました。

「柴田殿のいわれるとおりでございます。このところはジッと我慢なされて、いちじ今川の軍門にくだるのが良策ではないかと思います。

そうすればいつかまた、独立する機会もくるでございましょう。

うかつに戦って、全滅してしまっては、元も子もなくなってしまいます」

会議が重くるしい空気でつづけられているあいだにも、前線の織田方の見張りからは、次々と悲しい知らせが届きました。

三河との国境に近い織田方の城が、今川の大軍を目のまえにして、恐怖のあまり次々と降参し、今川方についてしまった、というのです。

まるで織田方は、指を一本一本、もがれてゆくようなありさまでした。

しかし、信長は重臣たちの意見を黙ってきいていました。

彼の目は、あらぬかたを見つめながら、しかし、胸のなかには、はげしい闘志がもえたっていたのでした。

「いくさの常識からいって、わが織田家が今川の大軍にかなうはずはない。

戦えば全滅し、織田家は滅亡する。

いまのうちに降参すれば、今川の家来になって、生きてゆくことができよう。

そうすれば、家来たちも、彼らの家族たちも、平安にくらすことができるのだ。

常識的に考えればいまのうちに、いさぎよく降参するのが、一番かしこいやりかただ」

だが、そうつぶやさながら、信長は、さらに、

「その常識のとおらないのが、いまの戦国の世ではないか!」

と、考えたのでした。

信長は、このとき二十七歳でした。彼は、わずか二十数年の短い人生をかえりみて、

「私はこれまで、型にはまった生き方を、絶対にすまいと誓って、暴れまわってきた。

世間では、その私をさして、大うつけ者とよんでいた。

しかし、いまからかえりみたとき、私のやったことで、間違っていたことがあったろうか……。

そうだとすればここで一番、もう一度だけ本当のかたやぶりの大勝負をやってみたとて、それがなんで悪いだろうか。

失敗したところで、やはり織田信長は大うつけ者であったと、世間の者がいうだけのことだ。

いままでさんざんいわれてきた悪口を、もう一度いわれたとて、それが一体、なんだというのだ」

と、思いました。

突然信長は口をひらき、重臣たちにむかっていいました。

「その方たちはこれまで、なにかことがあるたびに、私にたいし、亡き父上を見習えと、そのことばかり忠告していたではないか。

それならばその父上は、一体何とおおせられていたか。

父上の残された言葉によれば、他国の兵に侵入された場合、いたずらに籠城するならば、大将の心は臆病となり、兵士たちの勇気も失われて、かえってどうにもならぬことになる。

それゆえ、敵が攻め込んできたならば、思いきってこちらから討って出て、城外で勝敗を決する。

このことは絶対忘れてはならぬと、父上はつねに、そのように、おおせられていたぞ。

信長は、いまこそ、その父上の残した教えにしたがうつもりだ」

このごにのぞんで信長は、なお皮肉をいうのを忘れませんでした。

家来たちはあぜんとして、とうとう信長は気が狂ったのかと思いました。

家来のおもわくなど無視して、信長はすっくと立ち上がりました。

「今日の会議は、これにておわりとする。その方たちも疲れたであろう。

まもなく合戦がはじまる。早くかえって、休息するがよい」 |

それだけいうと、彼はサッサと席をたち、会議の場から姿をけしてしまいました。

重臣たちはポカンとしたまま、しばらくそのあとを見送っていました。

やがて、彼らは、

「運命にみはなされたときは、日頃知恵のある者も、見事な知恵がでなくなるときく。

まして、大うつけ者の若殿さまのことじゃ。

こんなとてつもないことを考えなされるのも、思えばむりのないことだ。

ああ、かかる殿をもったことこそ、わが身の不運というものだ」

と、ぐちをいいたしました。

一方、信長は、自分の部屋にこもりました。

信長はいまこそ、絶対絶命の土壇場にたたされていました。

しかし、そういう信長に、勇気をあたえてくれる人たちがいました。

それは、彼が日頃から目をかけている、身分のひくい若者たちでした。

もちろん、木下藤吉郎もそのなかの一人です。

これらの若者たちは重臣たちと違って、複雑な形勢など全く知りません。

知らないだけに、かえって敵のうごきにおびえる必要がなかったのです。

「今川なにするものぞ。尾張武士の勇気のほどをみせてやる!」

彼らは、はりきって前線にでて、相手方のようすを調べては、次々と、信長のもとへ知らせてきましへ

庭づたいにこっそりと、信長の部屋のまえにしのびより、障子の外から、自分たちの見てきたこと、探ってきたことを報告してくれます。

信長は部屋の中にこもったまま、そういう報告をきき、

「この者たちの期待を裏切らないためにも、オメオメ降参などしてなるものか」

と、改めて心に誓っていました。

そして、彼らからよせられた情報をもとに、どのようにしたら、今川勢をやぶることができるかと、その戦略を必死に考えたのです。

やがて、夜がしらじらとあげて、永禄三年二五六〇)五月十二日の朝がきました。

しかし、空は重苦しくどんよりとくもっていました。信長は、突然、家来たちを召集しました。

彼は、広間にも庭にも大きな酒樽をもちださせ、

「いざ、門出じゃ。こころゆくまでのめ。信長の前途を祝ってくれ」

と、さけびました。

重臣たちは、いまはもう、なかばやけっぱちになっていました。

「今川と戦うことが、いかにバカげているか、おわかりだろうに。

一晩たって、いまだにお考えをお改めにならぬとは、いよいよもって殿は、正真正銘の大うつけ者じゃ」

彼らは、わが身の不運をのろいつつ、ガブガブとやけ酒をのみました。

適当に酔いがまわったところ、突然、信長は立ち上がりました。

そして、片手でさっと扇子をひらくや、日頃とくいの敦盛(あつもり)の舞を、しずしずと舞いはじめたのです。

| “人間五十年、下天(げてん)のうちをくらぶれば、夢、まぼろしのごとくなり” |

舞いおわると彼は、側近の家来にホラ貝をふけと命じました。

出陣の合図です。

信長は、部下にいいつけて、よろい、かぶとをもってこさせ、自分も身じたくをととのえました。

それから、パッと碗をとりよせ、立つたままで朝の食事をかきこみました。 数杯のごはんと味噌汁を食べおわると、彼は碗をなげすて、

「いざ、ゆこうぞ。信長のため、死ぬ覚悟の者のみ、わがあとにつづけ!」

と、さけび、馬にとびのり、たった一騎、清洲城の城門から、朝もやの城外へかけだしてゆきました。

すでに、その頃今川勢は、尾張国へ侵入していました。

国境の織田方の城は、多くは戦わずして今川勢に降参しました。

いくつかの城は、はかない抵抗をこころみたものの、ひとたまりもなく占領されていました。

勝ちにおごった今川勢は、国境の近くにある桶狭間(おけはざま)の野に進出してそこに陣をしき、しばし休憩していました。 |

馬に乗って先頭をきって出撃する信長

|

一方、信長は朝もやの街道を、ただ一騎、東へむかってひたすらかけつづけました。

彼は、うしろを一度もふりかえりません。

ああいって清洲城をとびだしてはきたものの、はたして何人の兵がうしろにしたがってきているか、こころもとないかぎりでした。

しかし、いまの信長にはそんなことはもうどうでもよかったのです。

「尾張の織田の全兵力を動員したとて、数のうえでは、とうてい勝ちめのない相手にたちむかうのだ。

五千の兵でかかるも、信長一騎でかかるも、人数には違いがないのだ」

彼は、そのようにわりきっていたのです。

しかし、信長の勇気に感じたいく人かの家来が、主人に遅れじと、そのあとにつづいていたのです。

清洲城をてたとき、その数はわずかに八騎でした。

しかし、街道をゆく途中、信長出陣の知らせをきいて、あちこちから次々と、参加するものがふえてきました。

信長が幼い日々をおくった那古野城(なこのじょう)の近くまできた時、その人数は八十人ほどになっていました。

信長はまだ、うしろをふりかえりません。さらにかけつづけて、熱田神宮のまえまでやってきました。

このとき従う者は、すでに三百騎以上になっていました。

この三百騎に、あくまで信長と生死をともにしようと、決死の覚悟をかためていた人々です。

信長は、はじめてそこで馬をとめました。彼は熟田神宮の拝殿にすすみました。

日頃形式ぶったことの大嫌いな彼も、このときは形式にしたがって、うやうやしく神前に頭をさげたのです。

さすがの彼も、このときばかりは、神の助けをえたい気持になっていたのでしょう。

参拝をおえた信長が、鳥居をくぐってでようとしたとき、たまたま拝殿のうしろの森から、白いサギが二羽、空にむかってとびたちました。

信長は、とっさにそれを指さし、家来たちにむかって、

「あれをみよ。白サギは、熱田の神の使者であると聞く。

それがいま信長の背後からとぴたつとは、ほかならぬ熱田の神が、この信長に味方したもうあかしではないか!」

と、さけびました。

そういって部下たちをはげました彼はふたたび馬にとびのり、桶狭間にむかって、ひた走りに走りつづけました。

その途中、あらたに加わった人数はさらにふえて、ついに二千人ほどの者が、彼にしたがってきました。

ここまできて、信長の心には、

「これで大丈夫だ」

という、大きな自信がわいてきました。

人数が問題なのではありません。捨身でうつた自分の大きなかけに、これだけ多くの家来たちが加わってきてくれたという、そのことが信長をはげましたのです。

信長は、いま初めて、部下たちに作戦をさずけました。

自分の手元に五百騎ばかりの人数をのこし、のこり大部分の軍勢を、近くの中島砦へむかわせるというのです。

中島砦は、織田方の砦のひとっで、潮のような今川の大軍をささえながら、必死の防戦をつづけているさなかでした。

しかも大軍といっても、そこへふりむけられたのは、今川勢の全体からみれば、ごく一部の兵力にすぎなかったのです。

今川部隊の主力は、桶狭間の野で、ゆうゆうと休息していました。

義元は家来たちに命じて、近くの村々から、酒や食べ物をあつめさせ、それで酒盛をひらきました。

もはや彼にとって、尾張の平定は、時間の問題だと思われました。

「織田信長ともうす小わっぱめ。おとなしく降参しておれば、命だけは助けてやったものを、全く大うつけ者は、救いようのない者じゃ」

義元は、家来たちにとりまかれ、いい気持でさかずきを重ねていました。

ところが突然、そこへ見張りの者がかけつけてきました。

「申上げます。ただいま織田の手勢とおぼしき一隊が、中島砦の救援に現れました」

「なにっ」

おうようにかまえていた義元の顔に、一瞬、怒りの色がうかびました。

しかし、その怒りはすぐ、冷たいあざけりにかわりました。

「身のほどをわきまえぬ織田勢め。最後のあがきであろう。かまうことはない。ふみつぶせ」

「はい」

周りの家来たちが、いく人か立ちあがり、義元の幕舎を、でてゆきました。

このとき織田信長は五百騎の部下とともに、義元の本陣を眼下にみおろす、桶狭間の背後の丘の上に立っていたのです。

すぐ目の下の野原にはおびただしい天幕がはられ、その要所要所に、今川家の紋どころをそめぬいたのぼりが風にはためいています。

信長は、いつせめかかるべきかと、その機会をジッとまっていました。

午後二時ごろの上とでした。突然、はげしい雷鳴とともに、豪然と夕立ちがふりだしました。

「よし、いまだ。この雨こそ、熱田の神が信長に恵みたもうたものだ。ものども、ぬかるなよ!」

信長は、従う五百騎にむかって、突撃の命令をくだしました。

「かかれ! 信長をおいこして、ぬけがけせよ。ただし敵の家来にかまうな。めざすは、今川義元ただ一人ぞ」

信長がサッと右手をあげると、五百騎の部下たちはまってましたとばかり、いっせいに夕立ちの中を、今川方の陣地めがけて突入したのです。

今川勢にとって、これこそまさに不意うちでした。

頭の上から敵兵がぶりかかってきたのです。

油断していた陣地は、たちまち大混乱におちいりました。

しかし、陣地の奥に席をかまえていた義元にはまだことの真相がわかりませんでした。

これまで常識にしたがって、堅実に手をうち、着々と権力をのばしてきた彼にはこんな常識やぶりの戦法をとる男が、この世にいようなどとは、想像することもできなかったのです。

彼は、酒によった目をあげて、家来たちにいいました。

「何事だ。外のほうがそうぞうしいぞ。足軽どもが、酒によって、喧嘩を始めたのであろう。

だれかいって、とめてまいれ」

義元の周囲にのこっていた家来たちが、いっせいに立ち上がり、幕屋をててゆきました。

こうして義元は、ほんのわずかの間一人になりました。

考えてみれば彼にとっては、このことが命とりになったのです。

このときすでに彼の幕屋のそばちかくまで、織田方の兵士がいく人か、はいりこんでいたのでした。

その一人、服部小平太という者が義元のいる幕屋の中をのぞきこみました。

小平太は、義元の顔を知り正せん。義元はまさか相手が織田方のさむらいであるとは思いもしませんでした。

彼は、自分の家来の一人が戻ってきたものと、早合点しました。

「どうであった? あの騒ぎはしずまったのか?

出ていったきり、だれももどってまいらぬが、一体なにをしているのだ。

馬をひけ。私も陣地をみまわつてくる」

『馬をひけ』この言葉は、総大将だけが使うものです。小平太はそれをきいて、ハッと、

「さては、この人こそ今川義元……」

と、気づきました。

彼はやにわに刀をぬ久義元めがけておどりかかりました。

義元はおどろきました。しかし、彼もすぐれた武将でした。

パッと身をひるがえすや、自分も刀をぬいて、ぎゃくに小平太を手打ちにしようとしました。

しかし酔いのため、おもねず手元がくるって、打ちもらしてしまいました。

そこへ、織田方の毛利新助かかけつけました。

新助と小平太とは、前後から義元にくみつき、とうとう義元を地べたへねじふせ、脇差をぬいて、その首を切りおとしてしまいました。

義元がうたれたという知らせは、たちまち、全軍にひろがりました。

織田方はいっせいに歓声をあげ、さっと部隊をまとめると、もと来た道を引返し始めました。

一方、今川勢は上を下への大混乱におちいりました。 |

今川義元はたまたま陣地で一人であった。

そこに跳び込んだ服部小平田は、義元の首をとった。

|

不意をつかれてあわてふためいたところへ、総大将をうたれてしまったのです。

どうしたらよいのか、見当もつきません。おまけに、主な武将たちは、みな中島砦へ応援にでかけてしまっていました。

今川方の兵士たちにとって、なにからなにまで、想像もつかないことが起ったのです。

「一体これは何事だ? 本当に、これらのことがあったのだろうか。

自分たちは、悪い夢をみているのではあるまいか」

彼らはひきあげる織田勢を追うことも忘れて、ただぼうぜんとしていました。

信長はうちとった義元の首を、槍のさきにつけて、

「織田信長、駿河の大将今川義元をうちとったり!」

と、大音声でよばわりながら、清洲城へむかってすすんでゆきます。

急をきいて、中島砦から桶狭問へかけもどった今川方の重臣たちも、あまりのことに、どうしてよいのかわかりません。

混乱したまま、とにかく兵をまとめて、駿河国へ引返すことになりました。

8 松平元康(のちの家康)との同盟 top

信長が清洲城に凱戦したと大城のなかは大騒ぎでした。

大うつけ者と思っていた主人の大手柄に、家来たちは、びっくりぎょうてんし、にわかに態度をかえて信長の周りに集り、口々にお祝をいいました。

そして、自分たちが信長について出陣しなかったわけを、クドクドと弁解しました。

しかし信長はそれらをふりきるように、自分の部屋に入り、すっかり障子を閉めきってしまいました。

そして、初めてホッと一息つきました。

信長は疲れきっていました。

ついてきた家来たちをはげますため、強そうなことをいろいろいってはいたものの、今川勢との戦いに、自信は全くなかったのです。

どうせ負けるならばと、命をかけて挑(いど)んだ必死の大勝負が、自分でも予想していなかったほど、見事な勝利をおさめたのでした。

いまや彼は、体も心もクタクタに疲れはてていました。

「何もかも忘れて、ぐっすり眠りたい」それだけが願いでした。

そういう信長には、これまで自分を大うつけ者とののしった家来たちが、にわかに手のひらを返したような扱いをするのが、どうにも我慢できませんでした。

一方そのあと、清洲城ではさきに今川の大軍をみて、戦わずして寝返った出城の大将たちが続々とあわててはせ戻り、信長に再び忠誠を誓うありさまです。

信長はこれをみて、人間とはいかに信用できないものであるか、改めて思い知りました。

しかし再び目をさましたとき、信長はもう、持前の元気を取戻していました。

そして元気になった彼は、いっときの勝利に、いつまでも酔いしれてはいません。

奇襲作戦で見事に勝ったとはいうものの、これは今川義元が油断していたから、うまくいったにすぎません。

同じ戦法が、いつも成功するとはかぎりません。

いや他国の大名たちは、桶狭間(おけはざま)の戦いをみて、織田信長にたいし、これからはズッと警戒を強めるでしょう。

信長にとっては いよいよこれからが、本当の勝負なのです。

それを予想して、彼は身のひきしまる思いがしました。

信長は、諸国に間者(スパイ)をはなちました。

これから他国の大名たちが、どういう態度にでてくるか、いちはやく探りだしで、つぎの対策を考えなければならないのです。

うわべだけをみていると、信長はずいぶん乱暴で、いつも冒険ばかりしていたようにみえます。

しかし、彼はけっして、猪(いのしし)武者ではありませんでした。

どんなことをする場合にも、相手方の情報を充分に探り、いろいろな場合を予測して、その上で思いきった行動にでたのでした。

斎藤道三をおどろかせたのも、今川義元を討ち取ったのも、すべてこれが成功したものです。

相手のようすを探るには、町々の町人や村々の農民とつきあいやすい身分のひくい足軽のほうが、えらい武将たちよりも、ズッと役にたちました。

信長は、そういう身分のひくい家来たちを、自分の手足のように使いこなしました。

木下藤吉郎も、そういう役目を命じられた一人にほかなりませんでした。

さて、信長にとって、一番気がかりなのは いうまでもなく、駿河の今川家の動きでした。

当主の義元をあえなく討たれて誇り高い今川家が、このまま黙っているはずがないと、信長は考えました。

「かならず、仕返しのいくさをしかけてくるだろう。今度はむこうも、油断せずにやってくる。

織田と今川の本当の決戦は これから行われるのだ」

信長は緊張しきって、充分な準備を整えにかかりました。

ところが駿河からもどった間者たちの情報は、全く予想をはずれたものでした。

今川家が仇討ちのいくさをはじめる気配が全くない、というのです。

義元が討たれたあと、息子の氏真(うじまさ)が今川家を継いでいました。

ところがこの氏真は、戦国大名にはめすらしく風流な人でした。

うまれつき戦争など大嫌いで、文学と芸事がなによりも好きだったのです。

家来たちが、

「ぜひ、お父上の仇をおうちなさいませ。今度こそ、私たちも織田信長を徹底的に討ち破ってごらんにいれます」

と、いくらすすめても、氏真はいっこうに乗り気になりません。アベコベに、

「おまえたちは桶狭間で、父上の仇もとらず、早々と逃げ帰ったではないか。

そんなありさまで、いまさらいくさをはじめられるものか」

と、叱りつけました。

そして自分は「源氏物語」を愛読したり、踊りや謡の稽古に熱中したりしていました。

大変面白い人にはちがいないわけですが、しかし、これでは戦国を生きぬくことはできません。

今川氏真(いまがわうじまさ)のようすをみて、信長は安心して、そのほかの国々に目をひからせました。

まず、宿敵というべ久美濃の斎藤家はどうだったでしょうか。

当主の斎藤義竜は、信長が義元を討ち取った知らせをきいても、まだ信長の手腕に気付きませんでした。

彼はライ病でうみただれた顔を、ニタリとゆがめで、

「まぐれあたりは、どの世界にもあることだ。尾張の大うつけ者めが、それをやりおったにすぎぬ」

と、いいはなちました。

信長はそれをきいて、しゃくにさわりましたが、同時に安心もしました。

「大うつけ者とは、一体どっちのことだ。義竜がこの調子なら、美濃は当分の間、心配しないですむ」

その間に問者たちは、各地の情報をもちかえりました。

そのなかで、たったひとつ、思いもかけぬ人物が、信長に警戒心をおこさせました。

その人物というのは三河の松平元康(もとやす)でした。

松平元康は、のちの徳川家康です。

三河の松平家は織田家よりももっと小さな、片田舎の豪族にすぎません。

このために元康は、これまでいつも、苦労のしどおしでした。

彼は幼いとき、名前を竹千代といいました。

その自分に、人質となって、しばらく織田家に捕われていたことがあります。

吉法師と名のっていた信長は、その頃の竹千代をおぼえていました。

竹千代は小さな部屋で、わずかな家来と一緒に、さびしくくらしていました。

織田家の武士たちはそういう竹千代を、いつもバカにしていました。

吉法師の信長は子供心に、

「やれやれ、人質とは惨(みじ)めたものよ。どんなことがあっても、あのような身にはなりたくない」

と、同情しました。

のち、松平家は、今川義元にくだりました。

義元は松平家の領地を自分のもののようにしてしまい、元康の家来たちを、奴隷のごとくにこき使いました。

松平家では、くやしくてたまりません。

しかし義元の命令にそむくと、どんな目にあわされるかわかりません。

しかたなく、いわれるまま、今川家のために、はたらいていました。

そして心の中では いつも独立を願いつづけてきたのです。

義元が信長にうたれたいまこそ、松平元康にとっては、絶好の機会のはずでした。

信長はひそかに、

「元康からみればこの私は、いわば恩人みたいなものだ。

今川を離れたものの、あのちっぽけな松平が独立してゆけるはずはない。

もうじきむこうから頭をさげて、同盟を申し込んでくるにちがいない。

そのときは、幼なじみの縁も、少しは優遇してやってもよい」

と、考えていました。

ところが、信長の予想ははずれました。

元康はいっこうに頭をさげてはきません。そればかりか、今川氏真にたいして、

「織田信長はお殿さまの仇でございます。ぜひとも、お父上の弔(とむら)い合戦を、おはじめなさいませ。

そのさいはこの元康が、先陣をうけたまわりましょう」

といって、氏真(うじまさ)をけしかけていたのです。

元康の伯父の水野忠元は、かねてから信長の味方でした。

信長は、忠元を間にたてて元康に降参をすすめました。しかし、元康は、これを断固として断わりました。

織田家の重臣たちは、腹をたてて、

「生意気千万な元康め! 身のほどを知らぬ、不届き者でございます。

今川義元をうった余勢をかって、いっそひともみに、松平家を攻め滅ぼしてしまいましょう」

と、信長にすすめました。

だが、信長ははやる心を、じっとおさえました。

彼には、おいそれと頭をさげぬ元康が、むしろ頼もしく思われてきたのです。

「ここにも一人、常識やぶりの男がいるわい」

信長は、元康の気持をさっしました。

「強い者に頭をさげれば、その身は安全だ。安全だけれども、立場はきわめてみじめになる。

元康はこのことを、今川との関係で思い知ったにちがいない。

そして、武将の誇りを再び捨てるよりはと、必死の覚悟で頑張っているのだろう」

信長はそういう元康に、好意をおぼえました。

このような人物こそ、協力者として不足はない、と判断しました。

信長は対等の立場で、元康と同盟を結ぶべきだ、と決心しました。

彼は改めて水野忠元をつうじ、交渉を行いました。

今度は元康も、嫌とはいいませんでした。

そして永禄五年(一五六二)の正月に、元康自ら清洲城をおとずれました。

そのとき、松平家の家来のなかには、

「織田信長は、油断ならぬ男ときいております。殿さまのお身に、万一のことがあってはなりませぬ。

同盟を結ぶには、代理の者で充分ではございますまいか」

と、心配する人々も、少なくありませんでした。

だが、元康は

「織田どのが、対等の立場でと申される以上、こちらも、それにふさわしい礼をつくすべきである」

といって、自分からたずねてきたのでした。

二人の対面は清洲城の大広間で行われました。

織田家の家来たちのなかには、

「松平元康め。小づら憎い奴だ」

という気持がありました。

一方、元康についてきた家来たちは、

「信長め。うまいことをいって、騙(だま)し討ちにするのではないか」

という不安をもっていました。

家来たちは、双方ともに、殺気だっていました。

信長は、大広間の正面にすわりました。

元康がはいってきました。

元康にすぐつづいて、松平家の植村新六郎という武士が、元康の太刀をささえながら、広間にはいろうとしました。

織田家の家来が、これをとがめました。

「ご対面は、主人どうしで行われることになっております。ご家来は廊下にておひかえべださい」

新六郎は、とたんに気色ばみ、

「それがしはすべての三河武士を代表して、わが殿をおまもりすべく、当地にまかりこしました。

片時たりとも、おそばをはなれるわけにはゆきませぬ」

と、叫びます。

今度は、織田家の家来がおこりました。

「何をいわるるか! 貴殿らは、それほどまでに、当家をお疑いになるのか」

たちまも、その場は不穏な空気につつまれました。

だが、信長は、たくみにこれをしずめました。 |

元康(後の家康)について会見場に入ろうとする植村新太郎を制する

信長の家来。この時の家来同士のいさかいを、信長はうまく治めた。

|

彼は、サッと手をあげて、

「その方たち、そうぞうしいぞ。お客人に無礼があってはならぬ」

と、家来たちを制し、それから、新六郎にむかって、

「植村新六郎とやら、かまわないぞ。ちこうよれ」

と、声をかけました。

そして元康のすぐうしろでひれふす新六郎に、

「その方の元康どのにたいする忠節は、まことにあっぱれである。

今日ただいまから、元康どのはこの信長にとって、かけがえのないお人になられる。

されば元康どのへの忠義は、ほかならぬ信長への忠義も同じことである。

信長はこれを、心からうれしく思うぞ」

と、やさしくいいました。

会場の空気は、いっぺんになごやかになりました。

二人の対面は、ぶじにおわり、織田家と松平家は、すえ長く同盟を結ぶことになりました。

信長は二十九歳、元康は二十一歳でした。

そして、この同盟は、信長が本能寺で殺される日まで、二十二年にもわたって続いたのです。

9 天下統一をめざして top

信長の名前はしだいに近くの国々へ知られるようになりました。

信長のほうも、元康というよき協力者をえて、その夢はふくらんでゆきました。

彼はまず、かねて目ざわり久美濃の斎藤氏を討つ決心をしました。

その頃、斎藤義竜(よしたつ)は、ライ病がひどくなって死んでしまい、子供の竜興(たつおき)が跡を継いでいました。

竜興は道三や義竜のような、強豪ではありません。

しかし斎藤家には、優秀な家来たちがたくさんいて、その勢威はあいかわらずさかんでしか。

しかも、尾張と美濃の国境には、木曽(きそ)川、長良(ながら)川、揖斐(いび)川をはじめ、大小さまざまな河川が、いりくみ流れていて、ちょっと雨が続くと、たちまち大洪水がおこります。

そこを大軍がおしわたるのは、容易なことではありません。

斎藤道三や義竜が信長の領地をおかさなかったのは、ひとつには、これらの川に妨げられたからでした。

信長は いまようやくに、美濃へ進出しようとしています。

そのためには、この天然の障害物をのりこえなければなりません。

そのための作戦を、ねりにねった彼は、ついにある日、おもだった家来たちを、清洲城に集めました。

会議の席で、信長は、自分の決意をうちあけました。そして、

「ただし、この目的をとげるためには、絶対に必要なことがある。

国境の河川地帯に、こちらの出城をつくるのだ。

尾張の領内からはるばる行軍していったのでは、兵士たちが疲れてしまうだろう。

出城を基地にして、そこから美濃への軍勢をくりださなければならない。

城をきずく場所は、敵地を目のまえにした、墨股(すのまた)のあたりが適当たと思う」

といいました。

家来たちは、まことにそのとおりだ、とうなずきあいます。信長は、一段と厳しい声で、

「問題は、だれがどのようにして、その城をつくるかだ。我と思う者は、名乗りでてもらいたい」

と、一同をみまわしました。

とたんに家来たちは、だまりこくってしまいました。

墨股は急流にとりかこまれ、しかも斎藤竜興の本拠である稲葉山城と、その出城である大垣城との、ちょうど中間にありました。

つまり、前後を敵にとりまかれているのです。

そこへノコノコでかけてゆき、何もないところに城をつくる――だれが考えても恐ろしく危険でした。

常識で判断するならば、到底不可能なことです。

ところが、このとき、末席のほうから。

「そのお役目を、拙者がお引受けいたします」

と、いいだした者がいます。

それは、木下藤吉郎でした。

いならぶ重臣たちは、おどろいて、藤吉郎の猿に似た顔をみつめました。

信長も、びっくりしました。

「藤吉郎、その方は、間違いなく、この役目をはたせるというのだな」

「もちろんでございます。何で殿さまにたいし、いつわりをもうしましょうか」

藤吉郎は、二コニコしながら、そうこたえました。

信長のむねに、ふと不快の念がおきました。

「生意気な猿め! 大きな口をききおって――」

だが、信長はすぐに、これをうちけし、

「面白い。ここにまた一人、常識やぶりの男が現れた」

と、考えたのです。

「よろしい。それほどにいうなら、この役目を、藤吉郎に命じよう。そのかわり……」

信長は、猿の顔を、じろりとにらんで、

「もし、しくじった場合に、覚悟はよいであろうな」

と、念をおしました。

「承知しております。この役目、かならず、やりとげてごらんにいれます」

藤吉郎はあいかわらず、二コニコしながら、そのように約束しました。

藤吉郎は、それからすぐ、墨股へでかげてゆきました。

そして、この地方にすんでいる、野武士の親分たちを集めました。

野武士というのはどこの大名にもつかえず、自分たちだけ徒党をくみ、いくさのたびに強いほうへ味方して、褒美にありついたり、さもないときは強盗などしてくらしている乱暴な連中でした。

藤吉郎はこれまも、信長の間者になって、たびたびこのあたりに出没しました。

そしていつのまにか、野武士たちと戦うになっていたのです。

藤吉郎は、いいました。

「実は、おまえさんたちに、頼みがある。

今度、織田さまでは、この墨股(すのまた)に城をつくり、美濃の斎藤勢と戦うことになり、この俺が城づくりの責任者をおおせつかった。

ついては、おまえさんたちに、城づくりを手伝ってもらいたい。

おまえさんたちも、知っているだろうが、織田さまの軍勢は、非常に強い。

あの今川義元を、いっぺんにうち負かすほど、強いのだ。今度のいくさも織田さまが勝つにきまっている。

もし、おまえさんたちが、今から俺に協力してくれるならば、信長さまはおまえさんたちに領地をくださり、正式の武士に取立る、とおっしゃっている。

そういう約束で、この俺に力を貸してもらえないだろうか」

野武士たちは、顔をみあわせて、なかなか返事をしません。藤吉郎は、一段と声をはりあげました。

「おまえさんたちが嫌だというなら、無理には頼まない。

斎藤勢の味方をしたければ、かってにするがよかろう。

そのかわり、あとでどういうことになるか、よく考えてみろ!

かりに斎藤勢が勝ったとしても、竜興はおまえさんたちを、武士になど取立てはくれまい。

斎藤家では、野武士などを、人間扱いしていないのだから。

せいぜい、わずかの褒美だけくれて、あとは知らん顔をするにきまっている。

そして、おまえさんたちはいつまでも、肩身のせまい思いをしなければならないのだ」

この藤吉郎の言葉は、野武士たちの胸にグッとこたえました。

確かに彼らは、これまで斎藤家の武士たちから、いつもバカにされていたのです。

野武士の大将格で、一番信望のある、蜂須賀小六がいいました。

「よろしい。あんたを、信用しよう。俺たちは、織田さまのために、お味方をする」

こうして、藤吉郎の思いどおりに、話はまとまりました。

藤吉郎はさっそく、野武士たちを動員して、城づくりに着工しました。

野武士たちは、このあたりの地理を、すっかり知りつくしています。

おまけに彼らは、夜のくらやみで行動することに、ふだんからなれています。

しかも、ちょっとやそっとの力仕事でへこたれない、荒くれ男がそろっていました。

たちまちその晩のうちに、基礎工事はおわってしまいました。

夜があけてみて、斎藤勢のみはりの者は、きもをつぶしました。

昨日まで何もなかったはずのところに、いつのまにか城の骨ぐみが出現し、織田家の旗がひらめいているのです。

知らせをうけた竜興もおどろいて、すぐに軍勢をさしむけました。

しかし、野武士たちの方では、チャンとそれを計算して、準備を整えていました。

斎藤勢はアベコベに討ち負かされて、ほうほうのていで逃げかえりました。

竜興はくやしがり、それからもりかえし、攻撃をかけましたが、いつも野武士たちに、裏をかかれてしまいました。

ころはよしと、信長は、美濃ぜめの大軍をおこしました。

軍団は作戦どおり、川をおしわたり、墨股城を基地にして、美濃国へなだれこみました。

斎藤勢も必死になって防戦しましたが、勢いにのった織田軍には、到底かないません。

おまけにこのありさまをみて、斎藤家の重臣のなかにも、続々と寝返る者が現れました。

永禄十年(一五六七)の夏、信長は自ら兵をひきいて、竜興のこもる稲葉山城をせめたてました。

竜興はついにあきらめて、信長にたいし、無条件降伏をもうしでました。

信長は、竜興の命だけをたすけてやり、美濃の領外へ追放しました。

三代にわたって強豪ぶりをほこった斎藤氏も、こうしてほろびました。

信長の領土は、いっぺんに倍増しました。

「美濃には、斎藤の息のかかった連中が、まだ、少なからず残っている。

これらをおさえるには、家来まかせではだめだ」

信長はそう考えて、自分の本拠を、美濃へうつすことにしました。

信長は斎藤家のなごりをとどめぬよう、すべてを一新したい、と思いました。

「悪らつな道三、養父ごろしの義竜、そして無能な竜興と、斎藤の家にはロクな奴がいなかった。

その印象を、すべてあらいなかすのだ」

信長は戦火できずついた稲葉山城を、一旦こわしてしまいました。

そしでそのあとに、新しい城をつくりました。

当時としては最新式の建築術をいれて、これまで日本になかったような、堂々として美しい城をきずいたのです。

また、町の名前を、“岐阜”と改めました。 |

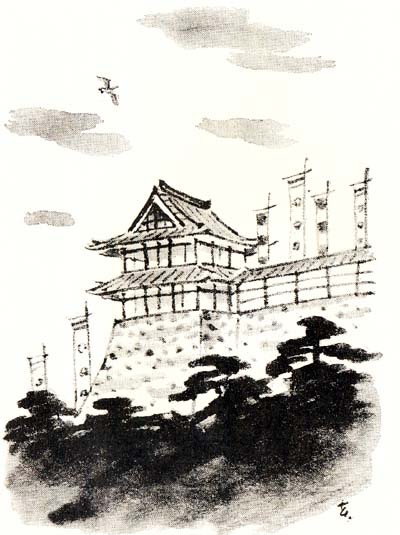

斎藤竜興(道三の後継)のこもる美濃の稲葉城。

|

蜂須賀小六(はちすかころく)をはじめ野武士たちを、正式の家臣に取りたて、また第一の手柄をたてた木下藤吉郎(秀吉)を、いよいよ信用するようになったことは、いうまでもありません。

信長はいまや、尾張の小領主ではありませんでした。

今川、斎藤という二大強敵をやぶったその名声は、すでに諸国の大名の間に知れわたっていました。

同じこの年の十一日ぺ彼のもとへ、思いもかけぬ京都の朝廷から、突然、使者がおとずれました。

「織田信長こそ、古今にならびなき名将である。朝廷のために、いっそう忠誠をつくしてもらいたい」

朝廷からの依頼を、信長は、つつしんで受けました。

かつて、荒れはてた都をみたときから、信長のむねのおくには、

「もし、機会さえあれば、この私が、いまの幕府にとってかわって、天下を――」

という望みが、ひそかに燃えていました。

いまや事態はがあり、その夢が、現実のものになろうとしています。信長の心は踊りました。

けれども、信長はけっして、かるはずみな行動をとりません。

彼はこれまでしばしば、人々の意表をついて、思いきったはなれわざをやってのけました。

そのことだけみていると、いつも冒険につぐ冒険ばかり、くりかえしたように思われます。

実際は、その冒険を行うまえに、きわめて注意ぶかく、準備を整えていたのでした。

今度も、やはりそうでした。

「私が軍勢をひきいて京都へ上ったなら、諸国の大名たちは、どのように振舞うであろうか」

信長は、慎重に思いめぐらしました。

まず松平元康は、すすんで信長に協力してくれるでしょう。

美濃から京都へゆくには近江国(おうみ=滋賀県)を通らなければなりません。

近江国には浅井長政(あさいながまさ)という、まだ年若い武将が頑張っていました。

長政の夫人は市姫といって、信長の妹でした。つまり、長政は、信長の義弟になるわけです。

しかも、市姫は大変美しい人で、長政はふかく彼女を愛していました。

その長政が、信長にたいして反対するとは、到底考えられません。

信長が、一番気がかりだったのは、甲斐国(かい=山梨県)の武田信玄(たけだしんげん)でした。

信玄はその頃の日本で、もっとも強大な大名の一人でした。

彼の軍勢は、強いことで、全国に知れわたっていました。

しかもその勢力は、美濃とはすぐ背中あわせの信濃国(しなの=長野県)におよんでいたのです。

そして、信玄もまた、室町幕府にかわって、天下を統一しようとの野望を、かねてから抱いていました。

けれども信玄には今すぐ、それを実行できない悩みがありました。

信濃とさらにとなりあわせの越後国(えちご=新潟県)に、これまた強豪の上杉謙信(うえすぎけんしん)がいたからです。

信玄が京都へむけて出発したなら、謙信はここぞとばかり、そのあとへ進出してくるでしょう。

信玄は京都よりさきに、まず、謙信と一戦交えなければならないのでした。

信長は間者(スパイ)をはなって、そのことを知りました。

そこで表面はなにくわぬ顔で、信玄のもとへ使者をおくり、同盟を申入れたのです。

「信長はかねて信玄とのを、すぐれた先輩として、尊敬申上げております。 今後、親しくご交際ねがえれば、この上ない光栄に存じます」

信玄はすぐ、信長の本心を見抜きました。

「尾張の小ワッパめが、シャラくさいまねをしよるわい」

しかし、上杉謙信との争いに忙しい彼は、

「ここはひとまず、小ワッパの言い分をきいてやろう。その上で、あとからゆっくり料理すればよい」

と、判断しました。

尾張と甲斐の同盟は信長の思いどおりに結ばれました。

これでうれいなく、京都へ軍をすすめることができます。

もちろん、京都をわがもの顔に支配する、三好長慶や松永久秀が黙ってはいないでしょう。

「かまわぬ。あとは武力で、勝負を決めるまでだ!」

信長は武者ぶるいをして、立ち上がりました。 |

尾張と甲斐の同盟の申入れの信長の手紙を読む武田信玄

|

10 あこがれの都大路 top

信長が用意をすすめている間に、京都では、将軍の足利義輝(あしかがよしてる)が死にました。

義輝は松永久秀(まつながひさひで)らの思うままにあやつられるのが、不愉快になり、久秀を追いだそうと考え始めたのです。

ところが、そのことを、たちまち久秀にかぎつけられました。

久秀は先手をうって軍勢をだし、義輝のいる室町御所にせめよせました。

義輝はどうすることもできず、あわれにも自殺したのでした。

義輝には、坊さんになっている弟があり、名前を覚慶(かくけい)といいました。

義輝が死んだあと、覚慶は久秀の魔手をのがれて、京都から逃げ出し、名前を足利義昭と改めで、各地の大名のもとを転々としました。

彼は何とかして兄の仇をとり、自分が将軍になりたいと思いましたが、どこの大名九松永久秀をおそれ、味方してくれそうもありません。

義昭はがっかりして、さびしくくらしていました。 ヽ

ところが、その義昭の耳に、織田信長の噂がきこえてきました。

「織田信長はいくさが強くて勇気があり、常識では考えられぬほど大きなことを、へいきでやってのける男だ」

というのです。

義昭は、ハタと膝(ひざ)をうち、

「その信長を味方にできたならば、松永久秀などもののかずではない!」

と、思いました。

義昭はさっそく、岐阜へ密使をつかわしました。

信長のほうも義昭の申出を、絶好の機会だと思いました。

「義昭を助けて京都にのぼり、その上でわが手により、天下統一をなしとげよう!」

二人の密約は、たちまちなりたちました。

このとき義昭の代理として、信長との交渉にあたった人物がいます。信長はその男をみて、

「これはなかなか、みどころがあるぞ」

と、思いました。

相手のほうも、同じようなことを考えました。

「織田信長どのは、ききしにまさる英雄である。主君とあおぐには、こういう人こそ、それにふさわしい」

その男はしだいに信長に近づき、とうとう信長の家来になりました。

彼の名前は、明智光秀(あけちみつひで)といいました。

永禄十一年(一五六八)九月七日、信長は三万の軍勢をひき、足利義昭をひきいて岐阜を出発しました。

信長と同盟をむすび、名前を徳川家康と改めていたかっての松平元康や、信長の妹婿にあたる近江の浅井長政などが、それぞれ軍隊をおくって、これに協力しました。

近江国のすぐ近くに、六角承禎(ろつかくしょうてい)という人物が、城をかまえていました。

彼は三好長慶や松永久秀と仲がよく、信長の進軍を妨げようとしましたが、信長は何の苦もなくこれをけちらして、九月二十六日に、ついに京都に入りました。

三好長慶や松永久秀は、

「尾張の田舎武士がきよったら、すぐに追いかえしてやる」

と、つよかっていました。

しかし信長のすさまじい気魄と、それに従うおびただしい軍勢をみると、たちまちおじけづいて、あっさりと降参しました。

足利義昭はさっそく朝廷から、征夷(せいい)大将軍の位をさずけられ、新しい将軍になりました。

信長はその義昭のために、立派な邸宅をたててやりました。

また、あれはてていた朝廷の御所をも修理し、天皇はじめ公家たちにも、たくさんの金品をおくりました。

それまで、京都の公家たちは、信長がやってくるときいて、大変心配していました。

「織田信長と申す男は、尾張では大うつけ者とよばれ、何でも大変、粗野(そや)な者だということです。

父親の葬式のとき、抹香(まつこう)をつかんで棺にたたきつけたとか。

そのような礼儀しらずが大軍をひきいてきたら、どんな乱暴をはじめるか、わかったものではありません」

よるとさわるとそんな噂をして、ビクビクしていました。

妻や子供たちを、いちはやく田舎へ疎開させる人もありました。

しかし信長は、チャンと心得ていたのです。

京都にいってみても、ふるくから住んでいる公家や町の人たちに支持されなければ、何事もうまくゆかないことを。

その昔、木曽義仲(きそよしなか)は大軍をひきいて京都にのぼり、わがまま狼藉(ろうぜき)をきわめていた平家の一党を追いだしました。

そのため、はじめは朝廷や町の人々から、大変感謝されました。

ところが、義仲はいい気になって、今度は自分がいばりだし、彼の家来たちも、かってなことをやりだしました。

そのためすっかり信用を失い、結局みじめな最後をとげねばならなくなりました。

信長はそんなことになってはいけないと、心に誓っていました。

彼は部下にたいして、

「町の人々の迷惑になることは、絶対してはならぬ。違反した者があれば、厳重に処罰する」

と、きつく申し渡しました。

あるとき、信長の家来の一人が、町で買いものをしようと思いました。ところが、お金がたりません。

彼は商人に、安くまけろと交渉しましたが、商人は断わりました。

その家来はおこって、

「商人のぶんざいで、生意気だ」

といい、品物をなげつけて、さんざん乱暴をはたらきました。

そのことが信長に知れるや、その家来はすぐつかまえられました。

そして、人通りの多いお寺の境内の木にしばりつけられ、そのかたわらに、

「この者は、京都の町の者に迷惑をかけたので、罰としてさらしものにする。

信長の家臣で、不届きをはたらく者はすべてこのように処罰するから、迷惑を受けた者はただちに届出よ」

と、かいた立札がたてられました。

またどこかの店屋で、お金をはらわずに品物を強奪した者は、容赦なく首をはねました。

京都の町の人はこれをみて、信長の規律の厳しいのにおどろくとともに、安心したのでした。

一方、将軍になった足利義昭は、すっかりよい気持になっていました。 彼は信長をよび、

「これというのも、すべてその方のおかげじゃ。

お礼のしるしに、その方を副将軍に取立たいと思う」

と、いいました。 |

信長は、足利義昭を将軍にして京都に入った。

そして規律を乱す者は厳しく罰した。

|

しかし、信長はあっさりと、これを断わってしまいました。

「私は尾張の田舎大名で、とてもそのような役目にふさわしい者ではありませぬ」

彼は内心で実は、別のことを考えていたのです。

「副将軍というのは、つまり将軍の家来ではないか。

そんなものになって喜ぶとは、バカバカしいかぎりだ。私の望みはもっと大きいのだ」

信長からみると、実力のない義昭がふんぞりかえって、まるで自分を召使のように扱うのが、こっけいに思われました。

「私は、古臭い形式など、大嫌いだ。

室町幕府という古いしきたりの一員になるより、幕府そのものを、そのうちに新しくつくりかえてやるから」

信長はそれをめざして、着々と手をうちました。

彼はまず、大阪に近い堺の町を支配下におきました。

堺というところは、大変かわった町でした。

そこには、武士が一人もいません。商人だけが住んで、自治組織をつくっていました。

だが、信長は、その伝統を無視して、おもだった商人たちをよびつけ、

「これから堺の町は、この信長が支配する。

信長の命令に従って、わが軍につくすならば、自由に商売をつづけることを許してやろう。

嫌だと申すならただちに軍隊をだして、町を焼きはらうから覚悟せよ」

と、申し渡しました。

商人たちはびっくりして、一体どうすればよいかと、ひたいを集めて相談しました。

しかし、町を焼かれてしまっては、元も子もありません。

ここはひとまず、我慢して信長のいうことをきこう、という結論になりました。

商人は、そのときどきの利害にもとづいて、行いを決めるものです。

信長は、そのことをチャンと心得ていたのでした。

堺を支配したことは、信長にとって、大変有利でした。

堺は、貿易港として、さかえていました。

日本のあちらこちらから、めすらしい産物が輸送されてきます。

商人たちはそれを売って、莫大な利益をあげていました。

信長はその商人たちを、一手に支配することになりました。

このため信長の軍資金は、ほかの大名たちの到底およばぬほど、ゆたかなものになりました。

もうひとつ、信長のため非常に役だったのは、おびただしい数の鉄砲を自由に手にいれられるようになったことです。

鉄砲はその頃の最新式の兵器でした。

そして、それらのほとんどは、堺で製造されていたのです。

諸国の大名たちは、わざわざ高いお金をはらって、堺から鉄砲を買っていました。

信長はこれを全部、自分のものにしてしまったのです。

こうして堺をおさえた信長は、つぎに近畿地方の各地へ兵をだしました。

但馬国(たじま=兵庫県の一部)、伊勢国(いせ=三重県)が、あいついで信長のものになりました。

11 比叡山の焼きうち top

しかし、信長の勢力が、それほど強くなっては、ほかの大名たちにとって、うれしいはずがありません。

信長の支配が広まるにつれて、反対する大名たちの動きも、しだいに活発になってきました。

そればかりではありません。

信長はまだ気付きませんでしたが、もっと近くに、それらの大名をあやつる人物がいたのです。

それは足利義昭でした。

義昭ははじめのあいだ、信長を恩人だと思っていました。

ところが信長のほうは、もっと大きい野望を抱いていたのです。

元亀元年(一五七〇)正月に、信長は義昭にたいし、

「将軍が諸国へ命令するときには、かならず信長に知らせて信長の承諾書をそえること、

天下のことはすべて信長にまかせられ、信長の意見に従って処理すること、

これまでに義昭がだした命令は、すべてなかったことにし、改めて決定すること……」

といった要求をだしました。

こうして政治の実権は、信長の手に移りました。

義昭はしかたなく、そのようにしたものの、腹の中は、はなはだおだやかでありません。

「信長めが! これまでうまいことをいってこの私を利用するだけ利用し、最後は自分が天下を奪う気であったのか」

義昭はやっとこのことに気がつきました。彼としてみれば、身内の者に裏切られたような気持です。

「この上は、一日もはやく、信長を京都から追いださないと、大変なことになる」

そう判断した義昭は、信長に知られぬよう、諸国の大名へかけて密使をはなちました。

「無礼な信長めを退治するため、ぜひ貴殿の力をかりたい」

義昭からそういわれて、信長をこころよくおもわぬ大名たちが、喜ばないはずはありません。

信長に反対する勢力が、あいつぎ各地で立ち上がりました。

まず、越前国(えちぜん=福井県)の朝倉義景が、信長のいうことをきかなくなりました。

信長は、少しもあわてません。

「こしゃくな義景め。ひとつこらしめてくれよう」

彼はただちに、越前へむげて、軍勢を出動させました。

ところが信長のひきいる本隊が、越前国へせめいってまもなく、予想もしなかった事態がおきました。

近江の浅井長政が朝倉義景とたがいに示し合わせて、突然信長に反旗をひるがえしたのです。

長政は信長の義弟です。信長は彼を信用しきっていました。

それがそむいたとは、とても信じられない気持でした。

しかし、うれうべき事実は、事実であったのです。

信長もさすがに、その知らせをうけた瞬間は、動揺しないわけにはゆきませんでした。

けれども、とっさの判断力において、信長はまたすぐれていました。

「ぐずぐずしていては、挟み討ちにあう。恥をしのんで、一旦退却するべきだ」

彼はそう考え、すぐそれを実行しました。

ひきあげる織田軍のしんがりを、木下藤吉郎がまもりました。

藤吉郎は手勢をひきいて、進撃しようとでてきた朝倉勢を、アベコベにさんざん討ち破りました。

しかし、いかにうまくやっても、退却は退却なのです。

諸国の大名たちは、このありさまをみて、

「信長、なにする者ぞ」と、いさみたちました。

こうして元亀元年は信長にとり、あいつぐ争乱の年になりました。

西の方では、三好長慶の残党で、信長に下るのをいさぎよしとしなかった人々が、

「復讐するなら、いまだ」

とばかりに、いっせいに立ち上がりました。

また、各地で一向宗(いっこしゅう)の信者たちが、武器をもって立ち上がりました。

一向宗とは、真宗(しんしゅう)のことをいいます。

いうまでもなく、鎌倉時代に親鸞上人(しんらんしょうにん)がおこした仏教のひとつです。

“なむあみだぶつ”と唱えさえすれば、死んでから極楽へゆけるという、素朴な教えが人気をよんで、農民の間に広まっていました。

その農民たちが、手に手に武器をとり、信長の軍勢にたいし、ゲリラ活動を始めたのです。

一向宗の総本山は、大阪の石山本願寺でした。足利義昭はぬかりなく、そこへも密使をおくっていたのです。

本願寺だけではありません。

天台宗の本拠である比叡山もまた、信長にたいし、武力で歯向かってきました。

どうして、こんなことになったのでしょうか。

元々、仏教の関係者は、信長によい感じをもっていなかったのです。 |

信長の軍勢に反旗を翻す一向宗の信者たち

|

古い形式をおもんじる彼らは、古い習慣をぶちこわしてまわる信長のやりかたが、不安に思われてなりませんでした。

父の葬式の日に、抹香を叩きつけた話など、多くの坊さんにとって、この上なく不愉快でした。

さらに信長は、キリスト教の宣教師たちを優遇しました。

キリスト教は、これよりしばらくまえに、スペイン人により初めて日本へ伝えられたのです。

そして、しだいに信者の数をふやし、各地に教会がたてられました。

大名のなかにも、これを信じる人々がでてきました。

信長は何も仏教にかぎらず、キリスト教をふくめて、いっさい宗教には興味がありませんでした。

「神や仏を信じるのは、弱い人間のすることだ。私は、自分自身を信じてゆく」

このように、考えていたからです。

しかし、外国人の宣教師から、西洋のめずらしい物語をきかせてもらうのは、大変楽しみでした。

まも、西洋の新しい文化を知ることは、日本のためになると、考えました。

それで、宣教師を厚く保護したのです。

だが、坊さんたちからみるなら、信長はキリスト教に味方して、仏教をほろぼす者と思われました。

一向宗のゲリラには、信長もホトホト手をやきました。

軍勢をだしてとらえようとすると、彼らはたちまち、一般の町人や農民のなかにまぎれこんでしまいます。

一方、比叡山には、僧兵とよばれる組織がありました。

彼らは坊さんでありながら、ふだん武術を学び、いくさの訓練を行っているのです。

何か気にくわぬことがあると、集団をなして山をおり、京都の町へおしだしてきます。

そして町なかで、さんざん乱暴をはたらきました。

このため町の人々はひどく迷惑し、朝廷や幕府は困りはてて、比叡山の坊さんたちの要求は、ずいぶんわがままなことでも、認めてやる習慣になっていました。

僧兵たちはいい気になり、たびたび、暴れました。

この僧兵の群れが、信長にたいして、公然と敵対するようになったのです。

もちろん、信長はこれらの動きにたいし、手をこまねいていたのではありません。

彼は家康と協力して、再び北陸地方へ出兵し、朝倉・浅井の連合軍とたたかい、これをさんざんに討ち破りました。

しかし、信長に反対する勢力は、あちらこちらでしつっこく、反乱をくりかえしました。

ついに、信長は決意しました。

「これらの息の根をとめるには、なまじっかなやりかたではききめがない。

思いきったことをして、奴らのきもを冷やしてやろう」

その手はじめに、まずどこを討つべきか、信長は慎重に考えぬきました。

そのあげく、比叡山にねらいをつけました。

「ただ単に、世間を怖がらせるだけではだめだ。怖がらせると一緒に、痛快がらせなければならない。

この目的には比叡山をこらしめることが、一番効果がある。

なにしろ、僧兵どものわがままは、目にあまる。世間はこれに、反感を抱いている。

ただ暴力をおそれて、黙っているだけだ。その世間の憎しみを、この信長がかわって晴らしてやる!

それにしてもこれまで、幕府も大名も、なぜ坊主どものわがままをほったらかしにしていたのか。

それは、坊主の説教にだまされ、寺に弓をひいて、あとで地獄におちては大変と、怖がっていたからだ。

また、世の俗物どもから“仏を恐れぬ不届き者よ”といわれるのが、嫌であったからだ。

だが、この信長はちがうぞ!

俺は、仏の罰など、少しも恐れはせぬ。俗人どもの悪口も、全く意にかいさぬ。

考えてもみよ、この俺は今日まで、どれほど“大うつけ者よ”と、ののしられてきたことか。

それでもかまわずに、おのれの信念をつらぬいたればこそ、現在の地位をきずいたのだ。

俺はすすんで、悪口をあびてやる。

悪者になってやる。いや、悪者といわれることを、おそれない人間になってやる!」

信長は、大軍をだして比叡山を焼きはらうと宣言しました。

家来たちは、びっくりぎょうてんしました。

「いくら何でも、そればかりは、おやめくださいませ!

比叡山は、神聖なお山でございます。

それにたいし、ご無礼をなされては、あとのたたりが、恐ろしゅうございます……」

「だまれ! なにが無礼か!」

信長は、どなりつけました。

「その方たちは、仏を信じるのか? ならば、きく。

一体、仏の教えのどこに、自分らのわがままを通すため、集団で暴れてもよい、とのべられているか?

世間の人間に迷惑かけてもよい、と教えられているか?

仏にたいし無礼をはたらくのは、この信長ではない。それは、比叡山にこもる坊主どもだ。

信長は仏にかわって、坊主ともに地獄の苦しみを、あじわわせてやるのだ!

それでもなお、わしのやりかたは、仏の罰にあたいするというのか。

ならば、それでもよい。信長は喜んで、地獄に落ちてやる。

その上で、エンマ大王にたいし、正々堂々と信じるところをのべてやる」 |

|

比叡山を襲う信長の軍勢。当時の大きなお寺は領地をもっており、たくさんの僧兵を抱えていた。

|

元亀二年(一五七一)九月十三日のまだ暗いうちに、信長の大軍が、比叡山をとりかこみました。

そして、夜明けとともに、総攻撃の命令がくだりました。

比叡山では、これを全く、予想していませんでした。

織田の軍勢がふもとに集結したのをみても、

「ふん、こしゃくな信長めが、みえすいたおどかしをやりおるわい。

いくらあいつでも、お山を本当に攻める勇気など、あるはずがない」

と、たかをくくっていました。

大軍が鬨(とき)の声とともに、いっせいに攻めのぼってきたのをみて、初めて彼らはあわてました。

いそいで防戦のしたくをしましたが、もうまにあいません。

比叡山のいただきには、大小あわせで、三千もの寺院がありました。信長の軍勢は、そこへ突入しました。

「寺はことごとく焼きはらってしまえ!人間は一人たりと、いかしておくな!」

信長のすさまじい号令が伝えられます。

たちまちにして、山頂は焔につつまれ、黒煙がモーモーと空をおおいました。

人々は泣き叫びながら、逃げ出そうとします。

織田軍の兵士たちは、坊さんも女性も子供も、寺の人間とあらばみさかいなく、片っ端から殺しました。

次々と槍でさされ、刀できられ、あるいはのがれようとして、火にまかれ、黒こげになって死んでゆく人々――そういう人々の悲鳴が天にこだまし、まさに地獄そのままの、悲惨な光景をていしました。

伝教大師(でんきょうだいし)この方およそ八百年にわたって栄えた比叡山は、こうして一旦、全くの廃墟と化してしまったのです。

そして信長のねらいは当りました。反対派の人々はこの知らせをきいて、文字どおりきもを冷やしました。

「信長という男、怒ったら何をしでかすか、わからない」

義昭将軍は、真っ青になりました。

各地の一向宗のゲリラ活動は、いっぺんに下火になりました。

諸国の大名たちは、あぜんとして、ことのなりゆきをみていました。

しかし、このなかで、ただ一人、

「尾張の小ワッパめ。いつまでもほうっておくと、どうなるかわがらぬ。

そろそろこのへんで、二度と足腰のたたぬよう、ぶちのめしてくれよう」

と、たちあがった人物がいます。

それは信長にとって、強敵のなかの強敵というべき、武田信玄にほかなりません。

12 室町幕府の最後 top

元亀三年(一五七二)、武田信玄は、四万三千の軍勢をひきつれ、甲斐を出発しました。

京都から信長をおいだし、かわって天下をとるつもりです。

その知らせを受けた信長は、いつものとおりすばやく作戦をねりました。

そして越後へ急使をおくり、上杉謙信と同盟をむすびました。

一方では、徳川家康に頼み、前後から武田勢を挟み討ちする計画をたてたのです。

ところが信長のねらいは、今度ばかりは、はずれてしまいました。

おりから裏日本が豪雪のさなかで、謙信が思うように動けなかったからです。

さらに、一向宗が再びゲリラ活動を行い、越中国(えっちゅう=富山県)で、上杉勢を防害しました。

信玄は、ゆうゆうたる態度で大軍をひきい、三河国の三方が原で、徳川家康の部隊とぶつかりました。

家康のがわには、信長の部下である佐久間信盛や滝川一益らが応援に参加していました。

しかし、三方が原における戦いは、たちまち勝敗がきまってしまいました。

織田・徳川の連合軍が大敗してしまいました。

武田勢のいさましさは、かねて知られていましたが、その実際は、さらに想像を絶するものがありました。

到底、朝倉勢、浅井勢などの比ではありません。

武田勢の主力は、騎兵隊です。

荒馬をのりこなす武士たちが、集団をなして相手の陣地へ突入してきます。

そのさまのはげしく、すさまじいことはまるで、山崩れのようでした。

家康の手勢は、たちまちにして、こっぱみじんにけちらされ、さんざんなめにあいました。

さすがの家康も恐ろしくなり、三方が原をのがれ、ほうほうのていで、浜松の城へ逃げ込むありさまでした。

この負け戦のしらせをうけて、信長も顔色をかえました。

比叡山を焼きはらい、得意の絶頂にあった信長は、容易ならぬ大敵の現れを、思い知らされました。

信長がなによりも恐れたのは、このことが諸国につたわって、反対派の人々を、またも勢いづけることでした。

もし、そうなったら、またまた各地の反乱で、苦しめられなければなりません。

「挟み討ちのつもりが、アベコベにされそうだわい」

信長は信玄との対決にそなえて、いそぎ、新しい作戦をねりはじめました。

ところが、思いがけないことがおこりました。その武田信玄ぺ突然死んでしまったのです。

それは天正元年(一五七三)の春でした。

三方が原(みかたがはら)で大勝利をおさめた信玄は、さらに抵抗をつづける織田・徳川方の領主を次々にやぶり、京都へすすもうとしました。

しかし信玄は、すでに前々から肺結核を病んでいたのです。

寒い冬のさなかに、いくさをつづけた無理がたたったのでしょう。

信濃の駒場野(こまばの)というところまできて重態におちいり、再びたつことができませんでした。

年は五十三歳でした。

京都への進出を目前に、無念きわまりなかったでしょうが、信長にとってはこの上なく幸運だったといえます。

武田勢はやむなく、甲斐国へ引返してゆきました。

しかし、信長はこれだけで安心しませんでした。

「信玄のあとは、息子の勝頼が継ぐにちがいない。

勝頼は信玄に到底およばないが、それでもなかなかの荒武者だときいている。

甲州騎兵隊はあいかわらず健在なのだ。これを徹底的に討ち破る方法をみつけぬかぎり、危険はさらないのだ」

信長は、一生懸命に考えて、やがてひとつの作戦をたてました。

けれどもそれよりまえに、信長にはやっておかなければならないことがありました。

まず、将軍の足利義昭(あしかがよしあき)を、始末しなければなりません。

すでに信長は、自分に反対の大名たちを、陰であやつっているのが義昭であることを、ハッキリ見抜いていました。

同時に信長は、むしろこの機会にこそ義昭を捨てて、自分が名実ともに天下の主人になるべきであると決心しました。

信長は義昭にたいし、まず公開状をつきつけました。

「あなたは、この私がせっかくたててあげた二条の屋敷から、どこかの城へ移ろうとしているそうだが、それは一体何のためか。 将軍とは、民、百姓をいつくしむことをこころがけるべきなのに、いくさの準備ばかりしているとは、心得違いもはなはだしくはないか。

おかげで、民、百姓はあなたのことを、悪しき将軍とよんでいる」 |

この手紙をみせられた義昭は、逆にひらきなおりました。

彼もまたこれまでの仮面をすてて、室町将軍の名誉にかけても、信長を討とうと決意したのです。

二人のあいだは、もう仲直りの見込みがありませんでした。

信長はすぐさま、柴田勝家、明智光秀らに命じて京都の町中に火をはなち、混乱に乗じて義昭の屋敷へ攻めかかりました。

信長の不意うちに、義昭はひとたまりもなく負けました。

信長は義昭の命がけは助けてやり、京都の外へ追い出しました。

こうして室町幕府は、とうとうつぶれました。 |

京都に火をつけて室町幕府を倒す信長

|

信長はひきつづいて、かねてより目ざわりな、朝倉義景と浅井長政を征伐することにしました。

義景と長政は、またも連合して戦いましたが、もはや到底、信長の敵ではありませんでした。

彼らの城はいずれも簡単に信長の手におち、義景も長政も自害してはてました。

長政の夫人だった市姫は命が助かり、幼い三人の娘をつれて、ふたたび織田家へ戻りました。

信長は義景と長政の首を目のまえにならべて、そこで酒盛りをもよおしました。

信長としては自分の恐ろしさを、歯向かう者に示してやったつもりでした。

しかしいくら何でも、このやりかたは残酷すぎます。

味方のなかに、不快の念をいだく者がでてきたのは当然でした。

このことが信長にとり、大きな不幸になりました。

信長はそれから、近畿地方でまだ従わない豪族たちを、次々と征伐しました。

これらの戦いで、明智光秀が、もっともいさましく活躍しました。

一方、一向宗のゲリラ活動は、あいかわらずさかんでした。

信長は次々と軍隊をおくって、これをつぶしにかかりました。

「一向宗とは、全くダニみたいな奴らだ。徹底的に全滅させなければ、あとが厄介である」

彼は家来たちに命じ、とらえた一向宗の信者を片っ端から皆殺しにしました。

13 鉄砲と安土城 top

天正三年(一五七五)、信長は四十二歳になりました。

この年の初夏に、またも東のほうがさおかしくなりました。

信長が予想していたとおり、信玄の跡を継いだ武田勝頼(たけだかつより)が、再び大軍を出動させたのです。

その主力は、信玄のころと同じ騎兵隊でした。

信長は、かねて考えていた作戦を、実地にためすときがきた、と思いました。

織田・徳川の連合軍は、三河国長篠(ながしの)というところで、武田勢をむかえうちました。 信長の考えた作戦は、鉄砲をふんだんに使うことでした。

「まず馬を倒さなければ、甲州騎兵隊に勝てない。馬を倒すには、鉄砲を使わなければならない」

信長は長篠の原に、おおいそぎで木と竹のバリケードをつくらせました。家来のなかには、

「こんな障害物では、武田の騎兵隊を、とても食い止めることはできません」

と、心配する者もありました。

しかし、信長は、

「大丈夫だ。これでほんのちょっとだけ、馬の速力を弱めさえすればよいのだ」

と、こたえました。

できあがっだバリケードのこちら側に、大勢の足軽が配置されました。

足軽たちは、一人一丁ずつ、鉄砲をあたえられました。

五月二十一日、いよいよ両軍の戦いがはじまりました。

武田勢は予定のごとく、騎馬の集団を先頭にたてて、突撃を開始しました。

すさましい勢いで、長篠の原をつっぱしってきた騎兵隊は、信長の用意したバリケードの前で、一瞬、速力がにぶりました。

信長がまっていたのは、この瞬間でした。

「うて!」

号令のもとに、数百の鉄砲はいっせいに火をふきました。

信長の計略はあたりました。

甲州騎兵隊の馬はひめいをあげて、バタバタと倒れたのです。 のっていた武士たちは、地べたに投げ出されてしまいました。

武田勢はおどろきました。しかし、彼らはまだ、相手をあまくみていました。

「ひるむな、かまわずにすすめ!」

後続の騎兵が、まえの死骸をのりこえて、再びバリケードにいどみました。 しかし、信長のほうは、その間につぎの準備を整えていました。 |

信長は鉄砲隊をつくって、甲斐騎馬隊をやっつけた。

鉄砲は火縄銃といわれた初期のもので、

堺を支配している時に入手した。

|

彼は、鉄砲をうちおえた一列めの足軽をサッサとうしろへさがらせ、かわって第二列を前面にだしていました。

新手の鉄砲隊は、新手の騎兵隊めがけてまたもいっせいに弾をうちかけました。

バリケードのかこう側は、みるみる馬と武士の死体が山をなしました。

もし勝頼が冷静沈着であったならば、無暴な攻撃をただちに中止させ、一旦退いて、作戦をねりなおしたにちがいありません。

しかし、このときの勝頼は、思いがけない敵の戦法にあって、すっかりあわてふためいてしまいました。

「騎兵隊は何をしているか! あのていどの邪魔物を、のりこえることができないのか。

足軽ごときの鉄砲にひるむとは、武田武士の名おれぞ! かかれ! かかれ!」

結果として、武田勢はついにバリケードをやぶれず、死骸の山のみが大きくなってゆきました。

こうして、さしもの武勇をほこった甲州騎兵隊も、信長の新しい作戦のまえに、もろくも崩れさりました。

さすがの勝頼も、敗戦を認めぬわけにはゆきませんでした。

彼はくやし涙にくれつつ、退却をはじめました。

騎兵隊のほとんどが失われ、もはや武田氏にとって、再起不能といってよい状態でした。

信長は日本で初めて、鉄砲の本当の威力を発揮できる戦法をあみだしたのでした。

だが信長は、これだけで安心していません。

「まことにうまくいった。

しかしこのことは、諸国の大名にたいし鉄砲の使い方を、わざわざ教えてやったのと同じことだ。

これからは、どこの大名も、鉄砲をじょうずに用いるだろう。

だとすれば、このつぎに必要なのは、その鉄砲の防ぎ方なのだ」

信長は、いつもほかの大名より、一歩先をすすんでいたのです。

信長は鉄砲にふさわしい城を、新しくつくることにしました。

琵琶湖のほとりに安土という景色のよいところがありました。

信長は、この土地をえらびました。

安土城は、天正四年(一五七六)にできあがりました。

それまで、城というものは山の上にたてるのがきまりでした。

つまり、天然の砦を利用していたのです。

信長は、鉄砲のうちあいに、山の上では不便であることを見抜きました。

安土城は平地に近いところにたてられ、周囲を頑丈な城壁がかこみ、そこに鉄砲を射つための銃眼があげられました。

その銃眼のうしろに、鉄砲をもった兵隊をかくし、平地をすすんでくる敵兵めがげて弾を射ちかけるというのでした。

同時に、これまでの山頂の見張所にかわって高い天守閣がつくられました。

そこから、広い野原を見渡し、敵兵を発見するためです。

その天守閣の姿を、琵琶湖の水にうつしている安土城は、実に美しく堂々としていで、信長の威勢を辺りに示しているかのようでした。

信長はふたつの点で、全く新しい戦法を、日本で始めた人といえます。

確かに信長の勢力は、あたりを圧していました。

彼の天下とりを妨げようとした者は、すでにほとんど片付けられてきました。

足利将軍家をはじめ、美濃の斎藤、甲斐の武田、越前の朝倉、近江の浅井など、いずれも信長の手で、つぶされてしまいました。

駿河の今川氏は、義元の跡を継いだ氏真が、のんきに『源氏物語』を読んでいたおかげて、とっくに自滅していました。

越後の上杉謙信も、すでに病死しました。

げれども京都をはるか離れた土地へ、遠く目を向けると、まだ信長に従わない大名が少なからず残っていました。

奥州の伊達政宗(だてまさむね)、小田原の北条氏康(ほうじょううじやす)、越後には謙信(けんしん)の跡を継いだ上杉景勝(うえすぎかげかつ)、中国の毛利輝元(もうりてるもと)、四国の長曽我部(ちょうそがべ)元親(もとちか)、北九州の大友宗麟(おおともそうりん)、南九州の島津義久(しまづよしひさ)など、いずれも、一筋縄ではゆかぬ強豪ばかりで、おいそれと信長に頭をさげようとしません。

本当の天下統一をとげるには、これらの大名たちを討ち滅ぼさねばならぬと、信長は固く決心しました。

14 本能寺の変 top

「まず、どこから手をつけるか」

信長は考えたすえ、道順からいっても、中国地方の毛利輝元に、最初のねらいをつけました。

その頃、毛利氏は中国地方も全部支配する一大勢力で、天下をねらう野心も満々たるものがありました。

そして、石山本願寺とひそかにむすび、一向宗をあやつって、信長をおびやかす黒幕でもあったのです。

信長は中国攻めの大将に木下藤吉郎をえらびました。

藤吉郎は名前を、羽柴秀吉と改め、大軍をひきいて中国に向いました。

しかし、さすがに毛利氏は強大でした。

秀吉の軍隊は、中国地方のまだ入口にすぎない備中国(びちゅう=岡山県)の高松城で、前進をはばまれてしまいました。

高松城をまもる清水宗治(しみずむねはる)は、秀吉がいくら降伏をすすめても、頑(がん)として受付ません。

それならばと、秀吉ははげしい攻撃をくわえましたが、いっこうにまいる気配がありません。

秀吉の軍勢が苦戦している知らせは、安土城にとどきました。

「猿めがてこずるとは、相手はよほど手強いにちがいない」

信長は、みすがら軍をひきいて、中国攻めにのりだすことにしました。

そこで秀吉とともに信頼している明智光秀を、先発隊としておくりだし、ひきつづいて自分も、安土城をあとにしました。

それは、天正十年(一五八二)五月二十一日のことでした。

信長の軍勢は、二十九日に京都へつき、本能寺というお寺に泊まりました。

彼は数日のあいだ、ここにとどまることにしました。

その胸中には、毛利輝元を討つ作戦が、すでに充分にできあがっていたのです。

信長に従ってきた武将たちは京都の町中とその周辺に、それぞれ手勢をひきつれて分宿しました。

本能寺には、わずか三十人たらずの武士と召使だけが、信長をまもっていました。

六月二日の夜明けごろでした。

本能寺の一室で眠っていた信長は、騒がしい人馬のざわめきに、ハッと目をさましました。

「何事だ!」

信長が、いそいで刀をひきよせたとき、廊下の外から、叫び声がきこえました。

信長のかわいがっている、小姓の森蘭丸(もりらんまる)でした。

「申上げます。ただいま、何者とも知れぬ数千の軍勢が、この本能寺めがけておしよせました」

「なに!――、数千の軍勢だと!」

信長はおどろきました。

彼には信長のいる京都めがけて、攻撃をしかけてくるほどの敵が、思いあたらなかったのです。

「さては中国の毛利めが、猿の軍勢をけちらして、進出してきたのか」

とっさに、そうとしか、考えられませんでした。

しかし、このとき、再び蘭丸の泣くような叫び声がしました。

「敵の旗じるしは、水色の地に、桔梗(ききょう)の紋どころが染(そ)めぬいてあります。

明智光秀どののご謀反にちがいありません!」

「なに、光秀が!」

信長はあまりのことに声もでません。

まさに一発、脳天をぶちのめされたような衝撃でした。

信長は光秀を、秀吉のつぎに信用していました。

丹波国(たんば=京都府と兵庫県にまたがる)と近江国の一部をあたえて、有数の武将に取立てもやりました。

信長は、確かに何度も、光秀を叱ったことがあります。

人前でなぐって、けがをさせたこともありました。

しかし、それというのも光秀が憎いからではなくて、むしろかわいがったからでした。

少しぐらいひどいめにあわせても、 それで光秀が恨むようなことはあるまいと、安心しきっていたのです。

よもや、その光秀が謀反をおこそうなどと、信長には信じられません。

彼は自分がまだ、夢のつづきをみているのではないかと思いました。

だが、夢ではありません。

謀反軍は、本能寺の庭ふかく入り込み、すでに一部は、信長たちの泊まっている本堂へ、踏み込んできた様子です。

信長の家来たちは、必死になって防戦につとめていました。

しかし、光秀はこのときとばかり、自分のひきいる一万五千の全兵力を投入して、信長に歯向かってきたのです。

一万五千人と三十人たらずとでは、到底勝てるわけがありません。

それに味方は、寝込みをおそわれて、満足に武装するひまさえなかったのでした。

信長の侍臣たちは謀反軍のために、次々と倒されてゆきました。

蘭丸少年は槍をふるって戦いましたが、あえなく斬り殺されてしまいました。

信長の全身に、大うつけ者とよばれていたころの気魄が、よみがえりました。

「おのれ、光秀めが、この信長の恩を忘れたのか。その方ごときに、むざむざ討たれるわしではないぞ」 |

明智光秀の謀反で、宿泊地の本能寺で襲われる信長

|

彼は自ら刀をぬき、せまりくる敵と戦いました。

明智勢は、本能寺に火をはなったらしく、きなくさい煙が周囲にたちこめてきました。

突然、信長は、ハッと気がつきました。

「何だ、何のことはない。光秀めは、このわしと同じことを、ただやっているだけではないか!」

戦国乱世の世には、常識では信じられないことがおこる。

いや、それをおこしてこそ天下を取れるのだと、信長はこれまで、きもに命じてきたではなかったでしょうか。

光秀の謀反ときいた信長が、わずかにせようろたえたのは、つまりはそのことを、忘れていたからではないでしょうか。

信長はまざまざと、あの二十二年まえの桶狭間の光景を思いだしました。

「今川義元め、きっとあの時、いまのわしと同じような気持であったろうな。

光秀めもなかなかやりおるわい」

信長は、何だかおかしくなってきました。

「だがな、光秀よ。常識で考えられぬことをやってのけて、そのあとが、もっと大変だぞ。おまえにそれがやれるかのう」

このとき信長の脳裡に、羽柴秀吉の顔がチラッとうかびました。

信長は声をだして、思いきり笑いたくなりました。

すでにあたり一面は、黒い煙につつまれています。

織田信長は、こうして死にました。

年は四十九歳でした。

top

****************************************

|