|

****************************************

Home 北条早雲 織田信長 豊臣秀吉 朝鮮侵略 対馬と日朝関係 徳川家康

朝鮮通信使 江戸と江戸城 琉球と日本・中国 日本海 アイヌ民族 北海道史

今川の人質から徳川幕府をつくった家康

(『徳川家康』筑波常治著 坂本玄絵 国土社 1891年刊)

|

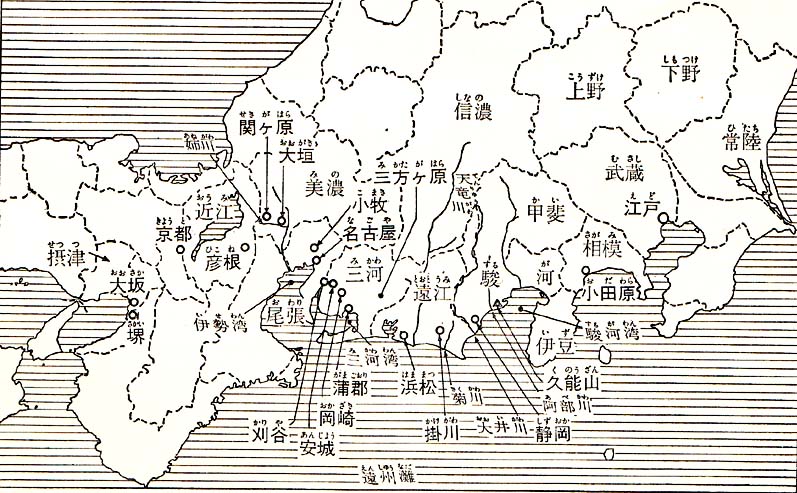

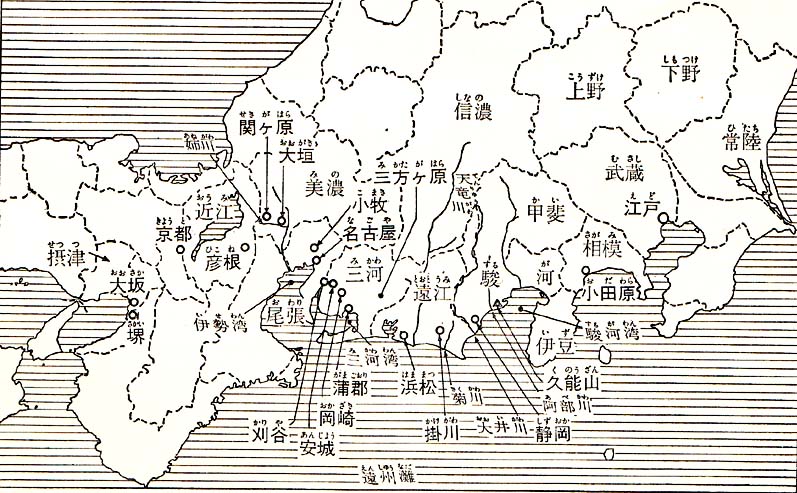

徳川家康関係地図

家康が幼少で人質になった経緯(1節より)――①尾張は織田家が、三河は松平家が、駿河は今川家が治めていた。

②尾張と三河の戦で、忠臣・阿部の息子の勘違いで松平清康(祖父)が死ぬ。→松平家は今川の配下になる。

③10歳の仙千代(弘忠=父)が松平家を継ぎ、その後、今川の家来の娘・於大と結婚し、竹千代(家康)が生まれる。

④母の実家(水野)が今川から織田に寝返ったので、弘忠の今川への配慮から、竹千代は3歳で母とは離別、6歳で今川の人質となる。 |

徳川家康について top

徳川家康についてはすでにこれまで、実に多くの人により、実に様々なことがいわれたり書かれたりしました。

ある場合には、日本の歴史におけるもっとも偉大な英雄とたたえられ、逆にある場合には腹黒く冷酷な男と非難されました。

江戸時代に家康といえば、ときの幕府の開祖に他ならず、「神君」とよばれて、文字どおり神のごとく崇敬されました。

しかし明治維新ののちは、反対の評価が普通になりました。

何といっても明治維新は、徳川幕府を倒してなしとげられました。

幕府が否定の対象にされたのです。

幕府の支配した時代についても、もっぱら暗黒な欠点だけが強調されるようになり、家康個人の人格にまで、それがおよび、陰険このうえないタヌキ親父という見方が、世間に広められました。

だが近年になって、また見直しが行われはじめました。

家康こそすぐれた経営者の手本といわれだし、これと歩調をそろえるごとく、江戸時代にたいする再評価がさかんになってきました。

三百年にもわたる平和がつづいたことは、世界の歴史にもめったにない偉業であったとされ、平和のもとではぐくまれた文化についても、その内容の高さが注目されだしています。

一体、どちらが本当の家康なのでしょうか?

どちらも本当だった、というのが正解であると考えます。

大体世の中に、一つの欠点もなく、何から何まで完全に立派な人間など、実在するはずがありません。

万人ことごとく欠陥をそなえ、歴史上のいわゆる偉人とて例外とはいえません。

歴史に新しい時代を開いたとされる輝かしいできごとが、陰険にして残酷な行動により、少なからぬ犠牲をともないつつ達成されたという例は、枚挙にいとまないほどです。

家康もまた、その中に数えられる一人かもしれません。

だか家康の場合、偉大な面と陰質な面をくらべると、むしろ前者がまさっていたといえるでしょう。

その生涯をとおしてみると、非難されるよりも、同情されるにふさわしいことが多いように思えます。

彼の幼少期における体験は、あまたの歴史上の人物のうちでも、もっとも苦労した例にはいるでしょう。

それに耐えぬきつつ、学べるものを学びとり、その中からのちに役立つものを役立てた生き方は、非凡さを存分に証明していると思います。

織田信長、豊臣秀吉のあと、ようやく天下を手のうちに治めるまで、家康の前半生は悲劇的にみえて、実はたびたび幸運にめぐまれました。

桶狭間(おけはざま)の合戦で、もし信長が今川義元を討ちとることに失敗していたら、家康の運命は変わっていたでしょう。

本能寺の変がおこらなかった場合も、同様でしょう。

あるいは秀吉に優秀な息子たちがいたとしたら、徳川氏が天下をとることは困難だったでしょう。

家康の手のとどかぬところでおきたできごとが、結果的には家康のために、天下人への道を開いたことになります。

偶然が幸運に転じたのでした。

しかし、もとは偶然であっても、それを幸運に変えることまで、偶然にまかせていてはできません。

変えることができたのは、やはり家康その人の能力でした。

くりかえし発生する偶然を、くりかえし開運に転化させた事実こそ、家康のすぐれた素質を証明しています。

現代からみると、江戸時代の社会は、もちろんいくたの欠陥が目につきます。

特に身分制度などで、きびしく批判されるべき問題が、数多くあります。

その事実を忘れてはなりまぜん。

けれども一面、三百年の平和により、世界的にみて高い水準の学問や芸術が生まれたことも確かで、家康自身、学問に理解の深かった点が影響したと考えられます。

1 小さな領主の子 top

戦国時代のさなか、日本の各地に広い領土と強大な武力を持つ大名たちがいて、他人の土地や財産を奪いとり、勢力をひろめるのに熱中していました。

彼らにとっては、勝手きままにふるまえる、痛快無類の時代でしたが、武力を持たぬ弱い人々の身になると、たまったものではありません。

町民や農民はいうにおよばず、わずかな領地を持つだけの豪族たちも、強大な大名の侵略にさらされて、四苦八苦させられていました。

三河国(みかわ=愛知県の東部)の一部を支配していた松平氏という一族も、その小さな豪族のひとつで周りを強大な大名に囲まれ、心のやすまるときが、ありませんでした。

まず東方の駿河国(するが=静岡県)に、日本でも指おりの大々名だった今川氏がいて、にらみをきかせています。

一方、四隣の尾張国(おわり=愛知県の西部)には、織田氏がいました。

織田氏もまた実は小さな豪族のひとつでしたが、当主に勇敢な人物があいついで現れ、さかんに近隣を攻略しました。

北東にあたる甲斐国(かい=山梨県)には、これも強大な武田氏がいて、おりあらば南へ領地を広げようと、その機会をうかがっていました。

北西にあたる美濃国(みの=岐阜県)には斎藤氏がいて、武力のみならず陰険な策略を得意とし、それにより野望の実現をめざしていました。

そういう連中にとりまかれた松平氏は、かっこうの餌じきとみなされ、あわれ風前の灯火のごとく、いつ消えうせるかわからないありさまでした。

天文十一年(一五四二)十二月二十六日、この松平家に一人の男の子が生まれて、竹千代と名づけられました。

竹千代がのちに徳川家康となって、天下を治める大英雄になろうなどと、想像した人間は一人もいませんでした。

竹千代のお祖父さんに、松平清康(まつだいらきよやす)という人物がいました。

かつて清康(きよやす)が家を継いだとき、わずか十三歳の少年でした。

まわりの豪族たちは清康をあなどって、この機会に松平氏の領土を奪いとろうと、あっちこっちから戦争をしかけてきました。

ところが清康は若くして、すぐれた武将だったのです。

これらの攻撃を受けてたつや相手をたちまち討ちたおし、アベコベに松平家の領土を広げて、その武名をいっぺんに高めました。

この清康がもしも長生きしたならば、孫の竹千代(たけちよ=のちの家康)もひどい苦労をせずにすんだことでしょう。

だがいかに優秀でも、小さな領地しか持たぬ若者にとって、戦国という時代はきびしすぎました。

松平家の当主となって十年あまり、清康は二十五歳になり、岡崎(愛知県岡崎市)に城をきずきました。

その頃、隣の尾張国は織田信秀(のぶひで)が領主になっていました。信長の父親です。

信秀は野心家で、三河国を奪いとろうと、機会をうかがっていました。

清康(のぶやす)としても、ほうっておくわけにゆかず、ついに、天文四年(一五三五)十二月、両軍の衝突がおこりました。

清康は、みずから出陣の支度をととのえて、一門の主だった人々を、岡崎に召集しました。

ところが、叔父にあたる松平信定(のぶさだ)が仮病をつかって、この呼びかけに応じません。

かねてから、

「あんな青二才の命令を聞けるか!」

と、清康にたてついていたからです。

清康は激怒しましたが、織田氏との戦いを目前にして、内輪もめなどしてはいられません。

煮えくりかえる思いをこらえ、信定の一家を残したまま、残りの軍勢をひきいて、尾張領内へ攻めこみ、信秀の弟の信光が守る森山城を囲みました。

ところがこのとき、松平方の陣営に、おかしな噂がたちました。

「信定どのは仮病をつかって、ひそかに織田方と内通している。この陰謀には、阿部定吉(あべさだきち)もくわわっているらしい」

阿部定吉というのは、清康の幼いときから、側近く仕えてきた老臣で、清康のもっとも信頼する家来でした。

こともあろうに、それが謀反をたくらんでいるなどと、清康はそんな噂に耳をかさず、

「バカバカしいことよ。私と定吉を仲たがいさせるため、織田方の間者が、わざといいふらしたにちがいない。

つまらぬ風説にまどわされるな!」

と、陣中に命令しました。

しかし、それでも噂はひろがるばかりで、松平方の武士たちのあいだに、だんだん不安な気持が、強まってきました。

さらに、噂には尾ひれがついて、

「清康さまぱ、定吉どのの裏切りを、本当は知っておられる。

ただし、ことをあらだてぬよう、わざとあのように命令された。

そして、ひそかに定吉どのを暗殺し、決着をつけるつもりらしい」

といわれるようになりました。

このありさまに、だれよりもおどろき腹をたてたのは、定吉その人でした。

信定と密談したこともないし、まして織田方と内通しようなどと、夢にさえ思ったことがなかったからです。

清康にたいする忠義だけを、ひたすら心がけてきた彼は、息子の弥七郎を呼んで、

「清康さまが、あらぬ噂を、お信じになるとは思えない。だが、万一ということもある。

もし私が謀反人として殺されたら、その時はこの遺書を清康さまに、ぜひさしあげてくれ。

このなかに私の本心が、ありのまま書いてある。

これをごらんになったら、清康さまも私が潔白であることをわかってくださるにちがいない」

といって、一通の手紙をあずけました。

ところが若い弥七郎は、父が死を覚悟するとはよほど危険がせまっているにちがいないと、かえってあわててしまいました。

その翌日の朝早く、松平方の陣中で、突然、一頭の馬が暴れたし、つながれていた綱を切って逃げました。

人々が騷いでいると、清康がみずからかけつけて、大きな声で、

「のがすでないぞ! 陣屋の木戸をしめて、周囲を囲め!」と、叫びました。

ちょうど、目をさましたばかりの弥七郎が、これを聞きました。あわて者の彼は、

「さあ、大変だ! 清康さまがみずから父を捕えようと、命令しておられるのだ。

何としても、父を助けねばならぬ!」

と早合点し、手元にあった刀を手にとるや、いそいで現場へかけつけて、背後から清康に切りかかりました。

こんなことを夢想だにしていなかった清康は、ひとたまりもなくその場で、即死しました。

清康のかたわらに、十六歳になる小姓、植村新六郎がひかえていました。

一瞬、茫然とした新六郎は、ことの重大さに気がつくや、捧げ持っていた太刀を引きぬいて、弥七郎を切り殺しました。

松平の陣中は、上を下への大騒動で、収拾がつかなくなりました。もう、馬どころではありません。

重臣たちがかけつけて声をからし、ようやく騒ぎを静めましたが、総大将を失って戦争をつづけることはできません。

一同は清康の死体をかついで、織田方に知られないように、いそいで三河国へ引揚げました。

そして、きびしい取り調べの結果、阿部定吉には、噂のような謀反のくわだては全くなく、すべて弥七郎の勘ちがいによったことが明らかになりました。

弥七郎が清康を切ったのは、「村正」という名の刀であることも、わかりました。

おちついてみれば、これはずいぶんおろかな事件でした。

しかし、小さな領主なるがゆえにおきた、悲劇にほかなりません。

強大な敵にいつも攻められていて、人々は不安このうえなく、毎日をすごしていました。

だからちょっとのことで、あわてふためき、前後のみさかいをなくすのです。

松平家は、清康の息子の仙千代が継いで、名を広忠(ひろただ)と改めました。

とはいっても、この時まだ十歳でした。

これまで、清康の武勇をおそれていた近隣の豪族たちが、たちまち野望をあらわし、仙千代が幼少でしかもあまり利口そうでないのをよいことに、ある者は今川氏の手先となり、ある者は織田氏と内通して、松平氏の領地を奪いにかかりました。 松平信定もその一人で、今度は本当に謀反をたくらみました。そして、

「広忠は小さいから、自分で政治をおこなえまい。これからは、私が後見人になる」

と、いろいろ勝手なことをやりだし、ついには広忠を暗殺しようとしました。

家来たもの多くも、松平本家に見きりをつけて、いまや広忠の運命は風前の灯火でした。

このありさまに、だれよりも心を痛めたのが、阿部定吉でした。

「もとはといえば、せがれの不注意でこんなことになったのだ。

広忠さまをお守りしなげれば、亡くなられた清康さまに申しわけない」

そう考えた定吉は、信定の魔手が広忠の身におよぶのを察知するや、ある夜、広忠一人をつれて岡崎城をこっそりぬけだし、伊勢国(いせ=三重県)の親類の家へのがれました。

だが、その親類もまた、心をゆるせません。

広忠を織田家へ引き渡し、褒美をもらおうという魂胆が、みえみえでした。

定吉は再び広忠をつれて逃げだし、食うや食わすの旅をつづけたすえ、駿河国へたどりつきました。

そして、今川家を訪れて、

「松平広忠さまのために、どうか力を貸してください」

と、土下座して頼みました。当主の今川義元は、

「わかった。望みどおりにしてあげよう」

と、約束しました。

今川氏が援助するとなれば、松平信定も勝手なまねはできません。今川氏の勢力は強大だったのです。

広忠はほどなく岡崎城へ戻りました。松平本家は、ひとまず安泰となったのです。

だが、それからというもの、広忠は何をするにも、今川義元にさからうことは、許されなくなりました。

つまり三河国は、今川氏の属国になったのでした。

もとより、阿部定吉にははじめから、こうなることが、わかりきっていました。

しかし、わかってはいても、このようにする以外に広忠を守る方法がありませんでした。

天文十年(一五四四)、広忠は刈谷(かりや=愛知県刈谷市)の領主、水野忠政の娘の於大(おだい)と結婚しました。

広忠は十六歳、於大は十四歳でした。水野家はもちろん、今川氏に従っていました。

そしてあくる年、竹千代が生まれました。

竹千代が三歳になったとき、水野忠政が死んで息子の忠元があとを継ぎました。

ところが忠元は今川義元をきらって、ひそかに織田家へ内通するようになりました。

義元はかねて京都の文化にあこがれ、公家のまねをしては、よろこんでいました。

忠元はそれが不満で、武勇ひとすじの織田信秀を尊敬しました。

そして、とうとう、今川家から離反したのです。

だが、このことで、幼い竹千代の運命が大きくかえられてしまいました。

松平広忠はこれまで、今川義元の機嫌を何ひとつ損じないようにと、ビクビクしながら暮らしていたのです。

こともあろうに妻の実家が、今川家を裏切りました。

びっくりぎょうてんした広忠は、あわてふためいて、妻を離婚しました。

竹千代は三歳にして、生みの母と別れなければなりませんでした。

それだけではありません。

広忠はさらに義元の信用をつなぎとめようと、竹千代が六歳になったとき、人質として今川家へ預けることにしたのです。

|

80人の供を連れて駿河に旅立つ竹千代

しかしこの旅にも陰謀が潜んでおり、一行は船に乗せられ尾張の熱田に連れていかれ尾張の捕虜となる。

しかし、父・松平弘忠がまたも家来に殺され岡崎城が空城になったので、今川勢が岡崎城、更に織田方の安城城を落した。

そして捕虜となった安城城主・織田信弘と竹千代との捕虜交換で、竹千代が駿府に移った。

その後竹千代は元服して松平家の当主、松平元信→元康(のち徳川家康)を名乗る。

|

天文十六年(一五四七)、竹千代は駿河国へ旅立ちました。

さすがに八十人近い、供の者がしたがいました。

広忠の父としての、せめてもの心づかいでした。

一行は陸路を進んで、西郡(にしのこおり=愛知県蒲郡市)まできました。

するとそこに三河田原(愛知県田原町)の領主、戸田康光(とだやすみつ)がきていて、彼らをむかえました。

広忠は於大と別れたあと、この康光の娘と再婚しました。だから康光は、竹千代にとって、義理の祖父でした。

康光は一同にむかい、

「長い旅の道中、まことに、ご苦労である。

この先の陸路は増々道が悪く、盗賊なども出没してすこぶる危険が多い。

むしろここから、船で海をいったほうが、安全だと思う」

と、言いました。

松平家の人々はこのあたりの地理を知らず、康光の意見に従うほかありませんでした。

さらに、康光は、

「船はすでに、用意してある。息子の政直に、海上の案内をつとめさせよう」

と、親切そうに言いました。

こうして一行は、康光のいうまま、数隻の船に分乗して、駿河の港へ向いました。いや、むかったはずでした。

海はおだやかでした。松平家の人々は、やっと緊張から解放されて、

「何といっても、ご親戚はありがたいものだ」

などと、口々にいいながら、しばしの船旅を楽しんでいました。

だが、ありがたいはずの親威か、実はちっともありがたくなかったのが、戦国という時代なのでした。

政直のみちびくまま、船が浜辺につきました。

そこには、いかめしく武装した一団の武士が、一行を待ちかまえていました。

何と彼らは、織田家の家来たちでした。

戸田一族はこれまた、今川氏をひそかに裏切り、織田信秀に内通していたのです。

駿河の港と思ったところは、尾張国熱田(あつた=名古屋市熱田区)の浜辺でした。

「これは一体、何としたことだ! 不届きせんばんだ!」

竹千代の従者のなかには、だまされたと知り、おこって刀をぬいた者もいましたが、織田方の武士に、たちまち切り殺されてしまいました。

竹千代はじめ松平家の一行は、捕虜となって尾張の城下へ護送されました。

計画の成功に、織田信秀は大喜びで、

「すべて、そちたちの協力のおかけだ」

と、政直に報酬として、銭五百貫をあたえました。

竹千代は、それだけの値段で、織田方に売られたわけです。しかも売ったのは、義理の祖父と伯父でした。

2 今川義元の人質 top

信秀の計画は、竹千代を人質にして松平家をしたがわせることでした。

そこですぐ岡崎城へ使者を送り、

「竹千代どのの身柄は、織田家があずかっている。

松平家は今川家と縁を切り、こちらの味方になれ。それをいやだというなら、竹千代を殺す」

と言いました。

広忠はじめ松平家の人々はおどろいて、一体どうしたらよいかと、あわてて会議を開きました。

信秀の脅迫にしたがえば、竹千代は助かるでしょう。

しかし今川義元はおこって、松平と戸田がグルになり、はじめから仕組んだことだろうと、大軍をさしかけてくるにちがいありません。

そうなれば、松平家も終わりです。

広忠にとって息子の生命より、自分の生命と財産のほうが大切でした。

広忠は内心、泣く思いで、しかしうわべは強そうに、

「松平家は、今川家と多年にわたり、友好関係をつづけてきた。

わが子かわいさのあまり、それを一方的に破ったりしては信義にそむく。竹千代の身は、何とでも、処置なされよ」

と、つっぱねました。

この返事を聞いて、信秀はおこりました。だが、すぐれた戦略家の彼は、

「竹千代をすぐ殺せば、松平を増々、今川方へ追いやることになる。

もうしばらく生かしておいて、ようすをみたほうが得策だ」

と、冷静に判断しました。

その結果、竹千代は織田方の捕虜として、尾張国にとめおかれました。

このとき、信秀の息子の信長は、まだ十四歳で吉法師と名のっていました。

しかし、彼が竹千代と、対面したかどうかはわかりません。

一方、広忠は息子を犠牲にする覚悟で、今川氏の信用をつなぎとめました。

だが、それからわずか三年ののち、彼もまた家来の若松八弥(わかまつはちや)に、殺されてしまいました。

なぜ、八弥が主人を殺害したのか、原因ははっきりしません。

しかしその時、八弥の使った刀が、またしても「村正」でした。

広忠を切り殺したあと逃げようとした八弥(はちや)は、たまたま通りかかった植村新六郎によって、討ちとられました。

先代の清康が殺されたときと、何からなにまで、よく似ていました。広忠はまだ、二十四歳でした。

岡崎城には、城主がいなくなってしまいました。

このことを知るや、今川義元は、ただちに軍勢をさしむけ、城を無血占領しました。

三河国は名実ともに、今川氏の支配下におかれてしまいました。

今川氏の側から見れば、領土を西へ広げたことになります。

義元はさらに兵を進め、尾張国の安祥(あんじょう)城(愛知県安城市)を攻めおとし、城将の織田信広を捕虜にしました。

今川家に太原雪斎(たいげんせっさい)という坊さんがいました。

義元の叔父で、僧の身でありながら、武勇・知略ともにすぐれ、軍師をつとめていました。

その雪斎が、言いました。

「織田家は小さいながら、手強い強敵である。不用意に深追いしては、かえって危険だ。

このあたりで、いったん和睦するべきである」

この意見に、義元もしたがいました。

和睦の条件の一つに、信広と竹千代を交替することが決められました。

天文十八年(一五四九)、八歳になった竹千代は、自分の意志と全く関係なく今川家に引き渡され、その監視のもとで、暮らすことになります。

駿河国府中(駿府=静岡市)に、小さな家が用意されました。

しかし、そこでの毎日も、けっして楽しくはありませんでした。彼は今川家の人質です。

今川義元のきげんを損じたとたん、殺される運命でした。

自分がなにもしなくとも、三河国の松平家の家来たちが、今川氏にさからったら、同じことになります。

どんな理由で、いつ殺されるやら、全くわからぬ身のうえでした。

今川家の人々は、竹千代をバカにして、「三河の小せがれ」と呼びました。

竹千代のすぐ隣に、孕石主水(はらみいしもんど)という人物が住んでいました。

主水(もんど)は特に意地が悪く、いつも竹千代の悪口ばかり言いました。

「三河の小せがれは、礼儀もなにも知らぬ、あきれはてた奴だ」

「三河の小せがれの隣などに、何の因果で住まねばならぬのだ? 全く嫌になる」

「三河の小せがれなど、生かしておいたところで、何の役にもたたぬ」

「三河の小せがれの面を見るのも、あきあきしたわい」

竹千代の顔を見るたびに、そのようなことを、わざと大声でいうのでした。

ほかの連中も、似たようなものでした。

だが、何とののしられようとも、竹千代は、こらえなければなりませんでした。

竹千代の側には、三河からついてきた天野康景、榊原忠政、石川数正、平岩親吉など、いく人かの家来がいました。

そして、竹千代と一緒に、ジッと我慢の毎日をすごしました。

今川家の家来のなかに、たった一人だけ、親切にしてくれる者がいました。

それは、大河内源三郎という人物でした。源三郎は竹千代の身の上に同情し、

「こんな小さな子供が、自分の責任でもないのに、さんざん苦労させられている。かわいそうなことだ」

と思って、顔を見ると、やさしいことばをかけ、竹千代の喜びそうなものを、時々、届けてくれました。

ある日、竹千代は、自分の家来と一緒に、駿府の郊外を流れる安倍川のほとりを散歩しました。

川をはさんでむこう側とこっち側に、それぞれ一団の少年がいて、川原の石を拾っては、相手めがけて、投げつけあっています。

石合戦という、荒っぽい遊びでした。

「こちら側は少人数、むこう側はあんなに大勢います。むこう側がかならず勝つでしょう」

家来の一人がそういうと、ほかの者も、

「そのとおりでございます」

と、口をそろえました。

ところが、竹千代は言いました。

「いや、ちがう。こっち側がきっと勝つぞ」

家来たちが、あきれたような顔をすると、竹千代はかさねて、

「人数が少ないから、こっち側はみんな、一生懸命になっている。

ところがむこう側は、人数が多いから油断して、石を力いっぱい投げていない。あんなことで勝てるわけがない」

と、主張しました。

見ていると、はたして少ない方の投げる小石は正確で、相手をタジタジとさせますが、多い方の投げる小石は、途中で川へ落ちたり、方向ちがいにとんでいったりで、効果がありません。

だんだん、人数の多いむこう側がおされぎみとなり、川岸から遠ざかって、とうとう逃げだしました。

家来たちは感心して、

「さすがは清康さまのお孫さまだ。名将の素質がおありになる」

と、竹千代を、冷めそやしました。

少ない人数で、多い相手と戦うのは、松平氏の運命でした。竹千代の気持はひとりでに、少ないほうへ味方して、応援したくなったにちがいありません。

今川家のなかで、竹千代のすぐれた能力を、見ぬいた人物がいました。太原雪斎です。

竹千代を人質にしたあと、今川義元は雪斎に、その教育を命じました。

「人質を大切にして、ちゃんと武士の子にふさわしい教育をさせていると、世間に思わせておけば、損はあるまい」

義元は、そう考えたのでした。

竹千代は、雪斎のいる臨済寺という寺へかよい、講義をうけました。

ところが実際に教えてみて、雪斎は、この子供が予想していた以上に、優秀であることを知りました。

竹千代は本を読むのが、大好きでした。いいつけたとおりの予習を、かならずしてきます。

いちど聞いたことはけっして忘れません。

自分で勉強して、疑問がでると、納得するまで、なんどでも質問しました。

「三河の小せがれなどというが、どうしてどうして、なかなかの者だ」

雪斎は、そう思いました。

雪斎はこのころ、今川家のありさまに、不満を感じていました。

今川家は当時の日本で、もっとも強大な大名でした。

だが、それをよいことに、人々は学問をなまけ、武術をおこたっていました。

主人の義元にしてからが、京都の公家のまぬばかりしたがり、贅沢にふけりました。

息子の氏真は、それがさらにひどく、政治にも軍事にも、いっさい関心をむけません。

毎日、『源氏物語』を読みふけり、その昔のはなやかな宮廷生活を、夢みています。

「こんなことで、今川家の将来はどうなるのだ!」

雪斎はため息をつきました。

「私が、生きているかぎり、今川家は守りぬいてみせる。

だが、私が死んだあと、一体だれが、それをやるのだ?」

このことを考えると、暗たんたる気持になります。

彼が一生かけて研究した学問や兵法を、だれ一人受け継ぎそうもないことは、このうえなくさびしく感じられました。

そういうとき、竹千代が現れたのです。

「竹千代に、私の知っているすべてのことを、ことごとく教えてやろう。

そうすれば今川の家がどうなろうとも、私の学問は、竹千代によって伝えられる」

そう考えた雪斎は、授業にも、いっそう力がこもりました。

きびしいけれど、情熱にみちあふれたそのみちびきを得て、竹千代の天分がいっそうみがかれました。

不幸な人質の境遇にあって、雪斎こそ竹千代の大恩人でした。

のちの徳川家康のすぐれた才能は、幼き日の教育により、基礎をかためたのでした。

だが、その雪斎も、竹千代が十四歳になった弘治元年(一五五五)に死にました。

同じ年、義元は竹千代に、

「おまえも、もう子供ではあるまい。元服して、一人前になれ」と、言いました。

義元の命令は、絶対です。

さっそく元服の式が行われ、竹千代は義元の名前の一字をあたえられ、松平元信と名乗ることになりました。

だが、一人前になったのは名前だけで、その身はあいかわらず人質のままでした。

一方、三河にいる松平家の家来たちは、今川家から派遣された役人の支配のもとで、ひどい苦労をさせられていました。

役人たちは、三河でとれる農産物の大部分を、駿河へ運んでしまい、松平家の人々にはやりません。

松平家ではしかたなく、荒れ地を自分たちで開墾し、わずかな作物を作って、やっと飢えをしのぐありさまでした。

役人たちは、今川家の権力をかさに、威張りちらしました。

次々、無理難題をふきかけて、松平家の人々を痛めつけました。

だが、どんなひどい扱いをうけても、反抗はできません。

もし、そんなことをしたら、人質の竹千代が、殺されてしまいます。 |

今川義元は足利尊氏と

同じ家系。竹千代は大原雪斎の指導をうける。

|

それを思って、歯をくいしばり、くやしさをこらえなければなりませんでした。

「我慢していれば、今川義元どのたって、いつか竹千代さまを、返してくださるにちがいない。

それまで、もうしばらくの辛抱だ」

みんな、そう考えて、苦しい毎日を耐えぬきました。

だが、その「いつか」が、いつのことやら、見当もつかないのでした。

そのおいたに、今川氏と織田氏との合戦が、いくどもありました。

松平家の家来たちは、今川方の兵士として、出陣しなければなりません。

彼らの送られる場所は、いつも、一番危険な最前線でした。

彼らを楯に利用して、自分の手勢をあとから進めるのが、義元の作戦でした。

しかも、そのたびに義元はいつも、

「今度の合戦で、おまえたちが手柄をたてたら、元信を岡崎城へ返してやろう」

と、約束しました。

ところが、戦争が終わると、

「元信はまだ若く、織田と領土を接する三河を、治められるだけの能力がない。もうしばらく、こちらで修業させる」

と、前言をひるがえすのでした。

合戦のたびに、もっとも多くの犠牲がでるのは、三河の武士たちでした。彼らの胸には、

「こういうことをくり返させて、松平家の家来を、一人残らず、根絶やしにしてしまうのが、今川義元の本心ではないか」

という疑念さえ、うかんでくるのでした。

竹千代が元服したことを聞いたときは、

「いくらなんでも今度こそ、義元どのも約束をはたすだろう」

という期待が、わきおこりました。

だが、それは、またしても裏切られました。

義元のやりかたは、中途半端でした。

もし彼が本当に松平家をつぶすつもりだったら、その家来たちを三河からたちのかせ、今川領の駿河の各地にバラバラに住まわせるべきでした。

その上で一人一人に相当の地位をあたえれば、彼らも松平家の再興をあきらめ、今川氏の忠実な家臣にかわったでしょう。

また、もしも、三河の松平氏を残したまま、忠実に働かせるつもりだったら、元信の家来たちをもっと優遇し、喜ばせてやることを、工夫するべきだったでしょう。義元は、そのどちらも、実行しませんでした。

このため、松平氏の家来たちは、自分たちだけの団結をいよいよかため、元信への忠義と、今川氏への反感と、二つなからに強めてゆく結果となりました。

太原雪斎が死んでからというもの、中途半端ぶりが、増々ひどくなりました。

弘治三年(一五五七)、元信は結婚しました。

これとても、彼の意志に関係なく、義元がすべてを決めました。

えらばれた花嫁は、今川一族の関口親永の娘でした。

のちに築山どのと呼ばれる女性です。

元信は十六歳、そして築山どののほうは、十歳も年上の二十六歳でした。

だが、結婚もまた、元信にしあわせをあたえませんでした。

年齢が上すぎることと、今川家の一門であることを、いつも鼻にかけて、築山どのは元信をバカにしました。

夫婦の仲が、うまくゆくぱずはありません。

しかし、義元の命令による結婚です。元信には、別れる自由などありませんでした。

それでもこの年、人質になってから初めて、郷里の岡崎へ数か月だけ戻ることを、義元は許可しました。

元服し結婚したことを、先祖へ報告するための墓参りという名目でした。

そのことを知って、元信をむかえる、三河の武士たちの気持は、複雑でした。

待ちに待った若殿が、短期間にせよ、戻ってくるのです。

だれもが、とびあがって喜びたい思いでした。

しかし岡崎城には、今川家からきた役人が、監視の目を光らせています。あまりに喜びすぎては、危険でした。

一方、元信のほうでも、幼くして別れた家来たちとの再会を、心から待ちこがれ、自分の本当の家来とは、どういう者たちであろうかと、期待に胸をはずませているにちがいありません。

そういう主人と会うのに、家来たちのいまの境遇は、みじめすぎました。

武士とは名ばかり、今川家の役人たちから、奴隷のようにこき使われ、生きるため泥まみれになっている毎日です。

「こんな姿をお目にかけたら、元信さまはさぞ、がっかりなさるにちがいない」

それを思うと、せっかくの主人との再会にも、ためらいがおきるのでした。

そうこうするうちに、元信の帰郷の日がきました。

昔の家来たちが、次々集まってきて、竹千代の立派に成長した姿を見ると、涙を流して喜びました。

翌日から元信は、わずかの従者だけつれて、領内の見まわりにでました。

すべての風景が、なつかしく感じられました。

道ばたの田んぼで、一人の男が泥にまみれて、草をとっています。

元信は、その顔に見おぼえがありました。

「これ、そちは近藤登之助ではないか」

元信が声をかけると、その男はあわてて、かぶっていた手ぬぐいをとり、

「竹千代さま、こんな姿をお見せして、申しわけございません」と、前にひれふしました。

元信は、登之助の泥だらけの手をとって、

「なにを申すか、そちが恥じることはない。恥じるべきは私のほうだ。

私がふがいないばかりに、家来たちみんなに、このような難儀をさせている。

どうか、もうしばらく、辛抱してくれ」

と、頼むように言いました。

「若さま! もったいのうございます」

登之助はそういうや、泥の上に泣きふしてしまいました。

元信の供の者たちも、一緒に、泣きました。

登之助だけではありません。

松平家に昔から仕える、多くの家来たちが、今川家の役人にいばられて、苦労しているありさまを、元信は目のあたりに見ました。

だがその苦労に耐えて、多くの家来たちは、松平氏への忠誠を忘れていませんでした。

鳥居忠吉という老人がいました。清康、広忠に仕え、このときすでに八十歳をこえていました。

その忠吉が、元信をこっそりと、自分の家の土蔵に案内しました。

土蔵のなかには、多くの穀物とたくさんのお金が、かくしてありました。

忠吉は、それを指さしながら、

「若君、どうぞ、ごらんください。

これらのものはこの爺いが、今川の役人に見つからぬよう、こっそり蓄えたものでございます。

若君が岡崎城へお戻りになるまで、爺いはおそらく、生きておれますまい。

どうか、若君、お戻りになったその時に、これらのものをお使いください。

これで城を建て増し、多くの武上を召しかかえ、強い、立派な大名になってください。

それだけが、爺いのお願いでございます」

と言いました。

言いながら忠吉は、涙をポロポロこぼしました。元信は思わず、老人の手をにぎりしめ、

「よくわかった。かならず、そのようにしてみせるぞ!」

と、約束しました。 |

岡崎城の松平家の家来は元信を心から歓迎した。

また老忠臣の家の蔵には、多くの穀物お金が隠されていた

|

やがて、元信は駿府へ戻ると、今川義元にむかい。

「わが祖父の清康は、強い武将であったと、郷里の者たちから聞きました。

私も、祖父のように強い武将となり、これまで以上に、今川さまのお役にたちたいと決心しました。

つきましては、祖父の名前の一字をとって元康と名乗ることにしたいと思います」

と、言いました。義元は、よい機嫌で、

「それもまた、いちだんとよかろう」

と許可しました。彼は、内心で、

「三河の小せがれが生まれ故郷に戻って、どんなことになるかとちょっとは気がかりであったが、この様子なら心配いらぬわい」

と、気をよくしたのでした。

元信改め元康は、今川氏にたいし、あくまで用心ぶかく振舞いました。

3 織田信長と同盟する top

永禄元年(一五五八)、今川氏と織田氏とが、またしても衝突しました。

義元は元康を呼びだして、

「そちももう一人前の武将だ。手勢をひきいて出陣せよ」

と、命令しました。

元康にとっては、これが初陣です。

彼はさっそく、駿河および岡崎にいる松平氏の家来たちを召集し、先頭に立って、三河国の西部に攻めこみました。

このあたりはかつて松平氏の領地でしたが、松平氏の衰退したいまは、織田方に占領されていました。

元康に従う忠臣たちにとっては、これこそ待ちに待った機会でした。

本当の主人を初めて総大将にして、奪われた旧領をとり返そうというのですから、燃えに燃えました。

元康としても、その期待を裏切るまいと、太原雪斎から学んだ兵法のかぎりをつくして、綿密な作戦をたてました。

主従一体の効果がみごとに現れ、松平勢は連戦連勝し、ついに西三河から織田方の勢力を一掃しました。

元康がすぐれた武将であることと、松平家の家来たちの勇猛ぶりが、立派に証明されました。

今川義元に、もし人を見る能力があったならば、元康にたいする扱いを、これからはかえたことでしょう。

元康をとりたてて一城の主とし、松平氏の忠臣たちにも、それなりの地位をあたえ、彼らがまとまって、今川氏の味方となるように、充分な手をうったことでしょう。

太原雪斎が生きていたなら、ぜがひでもそうするようにと、忠告したにちがいありません。

ところが義元はあいかわらず、これまで以上のことをしませんでした。

元康の手柄にたいしても、

「三河の小せがれも、たまにはうまくやりおるわい」

としか、感じなかったのです。

元康は、わずかな褒美をあたえられただけで、人質のまま駿府にとどめられました。

さすがに今度は、松平家の家来たちが、黙っていませんでした。

「どうか元康さまを、岡崎城におもどしください。元康さまは、立派に、成長なさいました。

一城の城主として、何の不安心ないことが、このたびの合戦で、証明されました。

元康さまをお返しくださるなら、私どもは今川家のご恩を忘れず、主従一致して今後ともお味方をつづけます。

どうか、この願いをお聞きとどけください」

彼らはそういって、頼みました。だが、今川義元は、

「思いあがるな! 元康はまだまだ、未熟者だ。たったいちどの勝利ぐらいで、かいかぶってはならぬ。

元康ごときに岡崎城を守らせたら、たちまち織田方にとられてしまう。城はこれまでどおり、当方で預かりおく」

と、つっぱねてしまいました。

この結果、今川氏にたいする三河武士の反感が、かえって強くなりました。

永禄二年(一五五九)、築山どのが男の子を生みました。

元康はこの長男に、自分の少年時代の名をそのままつけました。

竹千代と名づけられた子供は、のちに元服して、信康と名乗ることになります。

永禄三年(一五六〇)、元康は十九歳になりました。

その頃、京都では、足利義輝が将軍になっていました。

室町幕府の十二代目ですが、すでに幕府とは名ばかりで、将軍にはなにをする力もなく、まわりの家来たちが勝手にふるまっていました。

今川義元は、足利家と親戚です。このありさまを見て、

「軍勢をひきいて、京都を占領しよう。足利家にかわって、私が将軍になる。ちょうどよい機会だ」

と、思いました。

しかし、駿河から京都へゆくには、ほかの大名たちの領国を、通らなければなりません。

まず、尾張の織田氏がじゃまです。

「今度もまた、松平の連中を、さきに使うことにしよう」

義元の考えることは、これまた、あいかわらずでした。

織田方の領内に一番近い、今川方の出城は、大高城でした。

左右をそれぞれ、織田方の丸根城と鷲津城に囲まれ、離れ小島のようになっていました。

その大高城から、義元のもとへ、

「食べ物がなくなって、困っています。大至急、兵糧を送ってください」

という知らせが、届きました。

義元はその役目を元康に命じました。これを聞いて、松平家の家来たちは、

「敵中の大高城へゆくなど、このうえなく危険だ。一番いやな仕事を、またしても、我らにおしつける」

と、怒ったり、嘆いたりしました。だが、元康は毅然として。

「一番危険な仕事こそ、やりがいがある。それを成功さすことが、武門の面目であるぞ」

と、言いました。

元康のひきいる兵糧輸送隊が、百十頭の馬に四百俵の米を積んで、大高城へ向いました。

ところが、近くまできてみると、織田勢の見張りが厳重で、うっかり近よることもできません。

家来たちは、またまた怒ったり嘆いたりします。しかし、元康は、

「これしきのこと、なんでもない」

と、一計を案じました。

大高城のあたりから、さらに尾張の領内へ近いところに、寺部城という城がありました。

そこを守る織田方の城兵は、

「今川や松平の軍勢が、いきなりここまで、攻めてくることはあるまい」

と、油断していました。

元康はわずかな手勢を潜入させ、寺部城の周囲に、火を放ちました。城兵たちは、びっくりして、

「火事だ、火事だ!」

と、さわぎました。

丸根と鷲津の城兵たちは、大急ぎで寺部城の救援にむかいました。

大高城をとりまく織田方の警備が、手うすになりました。

そこをのがさず元康は、馬を兵糧もろとも大高城に運びいれました。計画どかり作戦か成功しました。

すると、追いかげろように、義元からつぎの命令がきました。

「兵糧運びは、まことにごくろうだった。ひきつづき、大高城にとどまって、織田方の攻撃をふせげ。

そのあいだに、我々は、京都をめざす」

さらに危ない役目を、元康におしつけようという、義元の魂胆なのでした。

「いくらなんでも、ひどすぎる!」

そういって怒り狂う家来たちを、またしても、元康がなだめるのでした。

やがて義元は、約四万人という大軍をひきつれ、駿府を出発しました。

ところがそれから数日ののち、おかしな噂が伝わってきました。大高城の近くの農民たちが、口々に、

「織田信長さまの奇襲攻撃にあって、今川義元さまが殺されたそうだ」

と、いっているのです。元康も、家来たちも、

「まさか、そんなはずはあるまい。合戦につきものの、嘘に決まっている」

と、初めは信じませんでした。

そういうところへ、織田方の水野信元から、ひそかに急使がきて、

「織田信長どのは、桶狭間の野で、今川義元を討ちとられた。

今川勢はなすすべもなく、駿河へ引き返している。このままではほどなく、大高城は孤立してしまう。

いまのうちに城を出て、大急ぎで岡崎まで帰るように。きもないと、危険である」

と、伝えました。

信元は元康の伯父です。

この伯父が今川氏にそむいて、織田氏についたばかりに、元康は幼くして生みの母と別れなければなりませんでした。

その伯父からの手紙を前に、元康の気持は乱れました。

「やっぱり伯父さんは、私のことを、忘れてはいなかったのだ」

そう思ううれしさの反面で、

「いや、待てよ。伯父といっても、信用はできない。

もとはといえば、わが家を裏切った人間ではないか。

嘘の手紙でだまし、大高城を奪うつもりではあるまいか」

という疑惑も、おこってくるのでした。

だが、そこへ、岡崎の鳥居忠吉から、やはり急使がきて、全くおかしことを伝えました。

あの忠吉が、うそをいうはずはありません。だとしたら、ことは急を要します。

元康の命令一下、松平勢は大急ぎで、大高城をあとに、それからひた走りに走って、岡崎へ向いました。

迅速にことをはこんだおかけで、織田勢に追いつかれることかく、岡崎についてみると、さらに幸運がまっていました。

岡崎城でいばっていた今川家の役人たちが、義元の死を知ってあわてふためき、一人のこらず駿府へ引揚げてしまったのです。

元康と家来たちは何の遠慮もなく、岡崎城にはいることができました。

実に十一年ぶりで、城は持ち主の元に戻ったのです。

幼い竹千代が、人質にだされた当時からかぞえれば、十三年もの歳月がたっていました。

鳥居忠吉をはじめ、松平家の人々の喜びといったら、とても言葉で表わせませんでした。

とはいうものの、元康にとって、片時も油断はできません。

東は今川、西は織田、松平家はあいかわらず、二大勢力に挟まれままです。

そのどちらとも、単独で戦うだけの力はありませんでした。

これまでのいきさつからいうと、今川氏に従って織田氏と対抗するべきでしょう。

だが冷静に考えてみると、それでは危険だと考えられました。

今川氏と織田氏をくらべると、今川氏のこぱうが、領土もずっと広く、武士の数も圧倒的に多くいます。

しかし、彼らは慢心したまま、たるみきって、主人が殺されたというのに、何も対策がたてられずにいました。

そして、新しい当主になった氏真は、『源氏物語』に熱中したきりで、父親のかたきを討つ気などさらさらありません。

これにくらべて信長のほうは、大敵を討ちとったあとも、さらに油断なく、武備をととのえていました。

「こんなありさまでは、遠からず、今川は滅びるだろう。織田は増々、勢力をのばすにちがいない。

いまのうち今川とは縁を切り、織田と結ぶことこそが、松平家の将来には有利だ」

元康は冷静に、そう判断しました。

考えてみると、今川氏と長年のつき合いといっても、いつもバカにされどおしで、怨みこそあれ感謝の気持など、おこるはずがありません。

元康には何のためらいも、ありませんでした。

とはいっても、元康は慎重でした。

彼はまず、駿河へ使者を送りました。そして、

「桶狭間でのことは、今川さまのご恩を受けた者として、まことに残念です。

弔い合戦では、先頭に立ち、義元さまのご無念をはらす覚悟です」

と、申入れました。

だが、先頭に立つも立たないも、今川氏真にははじめから、弔い合戦の気など毛ほどもありません。

元康はそのことを、ちゃんと見抜いていました。しかし、元康は、さらに念をいれて、

「弔い合戦の予定を、お教えください。出陣の用意をいたしますから」

と、かさねて言いました。

今川家の返事は、それでも、煮えきりませんでした。

一方、信長にたいして、元康は、表面きびしい態度をとりました。

強い相手にはじめからへりくだったら、こき使われるのがおちであることを、これまでの経験により、よくわきまえていたからです。

元康は軍勢を出して、織田方の城のいくつかを、攻めおとしました。

信長はくやしがりましたが、同時に、

「あの三河の小せがれは、意外にやるじやないか」

と、見直すようになりました。

そして水野信元(のぶもと)をとおし、元康を味方にできぬものかと、さぐりをいれました。

そこをねらって元康もまた、水野信元のところへ使者を送り、

「私は、これまでしかたなく、今川に従ってきました。 しかしこれからは、織田家と同盟したいと思います。その仲立ちを、伯父上にお願いいたします」

と、申入れました。

もとより信元が反対するはずはありません。さっそく、信長のところへゆき、両者の同盟をすすめました。

元康の力量を認めるようになった信長は、渡りに船とこれを受入れました。そして、

「元康どのみずから、尾張の国へこられよ。直接会って、今後の約束をしよう」

と、返事しました。

信長はこのとき、尾張国の濟州に城をかまえていました。

元禄四年(一五六一)の春、元康は百人あまりの家来をつれて、清州城を訪ねました。

出発にあたって、松平家の家来のなかには、

「信長という男は、油断ならぬと聞きます。殿さまをおびきよせて、暗殺するか、人質にする魂胆かもしれません。

ここは大事をとって、代理の者をおつかわしになるのがよいと思います」

と、忠告する者もいました。しかし、元康は、

「こちらが信長を疑えば、信長もこちらを、疑うだろう。

申込んで同盟する以上は、信長を信用しなければならない。

また、そうしなければ、伯父上の立場がなくなる」

と、反対をおさえました。

元康の見こんだとおり、信長はつまらぬ小細工など弄(ろう)せず、一行を丁重にむかえました。

その態度は、今川義元と大ちがいでした。

元康のそばに、太刀持ちとして植村新六郎が、よりそうように従っていました。

もしも万一、織田方が裏ぎるようならば、即座にその太刀で、元康を守る覚悟でした。

織田家の家来たちは、それを見て、腹をたてました。 |

松平家は織田家に寝返る。

しかし、信長の死後、その子孫は信長の偉業を引継げなかった。

|

ところが、信長は、

「新六郎の、元康どのにたいする忠節は、まことにあっぱれである。

これから、元康どのは、信長にとって、かけがえのないお人だ。

元康どのへの忠義は、ほかならぬ信長への忠義と同じことだ。信長はこれを、心からうれしく思う」

と笑って、同席させました。

対面の式は無事に終わり、両家の同盟が結ばれました。

将来、元康(家康)の息子の竹千代と、信長の娘の徳姫(とくひめ)が、結婚するという約束も決まりました。

尾張国から戻ってほどなく、元康は名前を家康とかえました。

元康というのは、今川義元の一字をもらったものです。それをすてたのは、もはや、今川に用はないと、宣言したのも同じでした。

のんきな文学青年の今川氏真も、こうまでこげにされては、黙っていられません。さっそく、駿府から、抗議の使者がやってきました。

「聞けば、松平どのぱ、織田信長めと同盟されたそうではないか。長年にわたる今川家の恩を、たんとこころえられるか。こととしだいによっては、このまますまさぬぞ」

しかし元康、改め家康は、平気でした。今川家が激怒することなど、とっくに予想ずみで、ちゃんと口実を考えていました。

「今川家のご恩を、なんで忘れましょうか。

だからこそ、義元さまの弔い合戦には、先陣をうけたまわると、さきに申したではありませんか。

だのに、氏真さまは、その合戦をおはじめになりません。

織田のほうでは、たびたび、わが領内へ、攻めこんでまいります。

このままにしておいては、三河国までも、織田にとられてしまいます。

そこで、織田をあざむき、うわべの同盟を結んだのです。

これはすべて、織田を油断させる作戦です。

氏真さまが、織田と戦われるときは、これまでどおり、先陣をうけたまわります。

この気持に変りはありません」

お人好しの氏真は、これでまんまとあざむかれました。

こうして家康はひとまず、東西の安全をはかるのに成功しました。

4 徳川家康と名乗る top

ところが二年ののち、永禄六年(一五六三)の秋、三河の領内で大騒動がおこりました。

岡崎に近い佐崎村というところに、上宮寺(じょうぐうじ)という大きな寺がありました。

真宗の寺で、総本山は、大坂(大阪府)の石山本願寺でした。

石山本願寺といえばただの寺ではなく、むしろ大きな城であり、集まる信者も寺の命令とあれば、いつでも生命を捨てる覚悟でした。

さらに信者たちは、日本中にちらばって土地の大名に対抗し、しばしば反乱をおこしました。

どこの大名も、これにさんざん、悩まされました。

彼らは一向宗(いっこうしゅう)とも呼ばれ、その反乱は一向一揆(いっこういっき)といわれました。

特に加賀国(かが=石川県)では大名が殺されて、一向宗だけの天下になっていました。

その一向一揆が、上宮寺を中心におこったのです。

事の始まりは、ちょっとのゆきちがいからでした。

家康は新しく佐崎村に出城をきずき、その兵糧集めの役目を、酒井正親(さかいまさちか)に命じました。

正親(まさちか)はさらに、実際の仕事を家来の菅沼定顕(すがぬまさだあき)にいいつけました。

ちょうど、宮寺の境内に、とりいれたばかりの稲が、干してありました。

定顕(さだあき)は、上宮寺に使者をつかかし、

「殿さまの命令で、兵糧を集めている。寺の庭にある稲を、ゆずっていただきたい」

と、頼みました。

そして、返事のまだこないうちに、稲をさっさと集めはじめました。

上宮寺の坊さんたちは、これを見て怒り出しました。

「神聖な境内へ、勝手にはいりこんだうえ、無断で稲を持ちだすとは、まことに不届きだ!

今後の見せしめに、こらしめてやらねばならぬ」

たちまち大勢の信者が集まってきました。彼らは手に手に棒や竹槍を持ち、定顕の屋敷へおしかけました。

定顕は、おりから多くの家来をつれて、岡崎城にでかけていました。

一向宗は、その留守宅を襲い、家族の者を袋だたきにしたうえ、屋敷を打ちこわし、家財道具を奪って引揚げました。

定顕が岡崎から戻ってみると、なにもかも、めちゃくちゃにこわされています。

彼はおどろいて、すぐさま、酒井正親のもとへかけつけ、ことのしだいを訴えました。

正親としても、ほうっておけません。使者をすぐ、上宮寺につかわし、

「寺の返事を待たず兵糧を徴発(ちょうはつ)したことは、確かにこちらの手落ちであった。

それについては、謝罪する。

だがそちらのやりくちも、明らかにゆきすぎではないか。

いきなり、暴徒にひとしい狼藉をはたらいたことは、許すわけにゆかない。

その指導者を引き渡してもらいたい」

と、抗議しました。

だが、寺のほうでは、問答無用とばかり、その使者を追い返しました。

正親は、家康に訴えて、処罰を求めました。

「一向宗を甘やかすと、取返しのつかぬことになる。すでに前例が、各地でいくつもおきている。

ここは断固たる態度を、示さなければならない」

そう考えた家康は、上宮寺にたいして、ただちに責任者を引き渡せと、厳しく命令しました。

ところが上宮寺でぱアベコベに、三河領内の信者たちにむけ、

「みんな、武器をとって、松平家の不当な弾圧と戦え!」

と、呼びかけたのです。

寺のいいつけなら、なんなりと従う信者たちです。たちどころに、火の手があがりました。

その中心は農民でしたが、松平家の家来のなかにも、真宗を信じる者がたくさんいて、これまた一向宗の軍勢にくわわりだしました。

三河国はたちまち、内乱のうずに巻きこまれました。

一向宗の側では、

「前へ進めば極楽にゆける。後ろへさがれば地獄におちる」

と書いたのぼりを立てて、攻撃してきました。

もちろん、家康のほうでも、軍勢を出動させました。

こうして松平家の家来同士が、あっちでもこっちでも、戦うはめとなりました。

反乱軍の士気は高く、鎮圧に出むいた部隊も、手こずらされてラチがあきません。

とうとう家康みずから、出陣することになりました。

そのとたん、反乱軍にくわわった、松平家の武士の間に動揺がおこりました。

彼らとても、ついこのあいだまで、今川家の圧政のもとにいて、家康が岡崎に帰る日を、今か今かと待ち望んでいたのです。

「どんなことがあっても、今川の支配だけは、二度と御免こうむりたい」

この気持だけは、だれもが一致していました。そのためには、家康の身を守らなければなりません。

|

三河で一向一揆の反乱が起こった。しかしいつのまにか、反乱軍も松平家あっての三河であることを知り、おとなしくなっていった。

|

松平家の武士で、蜂屋半之丞(はちやはんのじょう)という槍の名人がいました。

熱烈な一向宗の信者でまっさきに一揆に参加し、得意の槍をふるって暴れまくりました。

家康側の水野藤十郎という若武者が、これまた槍をかまえ、半之丞に立向いましたが、とうていかなわず、突き殺されそうになりました。

馬に乗った家康が、そこへかけつけてきました。家康もまた、槍をかまえるや、

「おのれ謀反人め、ゆるさぬぞ!」

と、半之丞に突きかかりました。途端に、半之丞は槍をひいて、

「これは殿さまか! 殿さまが相手では戦えませんよ。御免なさい」

と叫び、槍をかついで、逃げだしました。家康の側近、松平金助がすぐあとを追って、

「半之丞よ、逃げるとは、卑怯だぞ。勝負せい!」

と、これまた、槍を突きだしました。すると、半之丞は立ちどまるや、

「逃げたりはせぬ! ただ、殿さまにだけは遠慮したまでよ。おまえが相手なら、その必要もないわい」

と、槍を持ちかえて逆襲し、たちまち金助を討ちとってしまいました。家康は、すっかり怒って、

「金助の仇、にくき半之丞め!」

と、馬をとばし、再び攻めかかりました。するとまたもや、半之丞は、

「あれまた、殿さまか。こりゃ、かなわんわい」

と、今度も、逃げだしてしまいました。

こんなありさまで、反乱軍の戦いぶりも、だんだんしまらなくなってきました。

一揆勢にくわかっていた武士が、家康の姿を見るやいなや、

「たとえ地獄におちようと、殿さまだけは、お守りせねばならぬ」

と、そばにかけよって味方し、家康から離れると、一揆勢に戻るなど、本当はどっちの側なのか、わからない者もふえてきました。

内乱は、六か月つづきました。そのうち、双方のあいだに、

「こんなことをしていると、再び、今川勢に占領されてしまうそ」

という不安が、生じはじめました。

そんなふうになったら、これまで十年をこえる忍耐が、全くむだになってしまいます。

そうなることだけは、何としても防がなければなりません。

ついに一揆勢のあいだから、蜂屋半之丞が中心になって、平和にことをおさめようとする動きが、現れてきました。

他方では、水野信元(のぶもと)や重臣の大久保忠俊(ただとし)などが、家康にむかって、

「この機会をはずさずに、和睦するのが上策です」

と、すすめました。

それぞれの密使が、いくどもゆききして、しだいに話が煮つまりました。

永禄七年(一五六四)の春、一向宗の側では、三つの条件をだしてきました。

一、反乱に参加した者たちの領地を、取上げないこと。

二、上宮寺をはじめ一向宗の寺を、もとの状態に戻すこと。

三、反乱軍の指導者たちの生命を、助けること。 |

この三か条を認められるならば、武装を解除して、再び松平家に従うというのです。家康は、ただちに、

「三条件のすべてを、承知した」

と答え、和議が成立しました。

内乱のために、上宮寺をぱじめ、各地にあった寺が、ひどい損害を受けていました。

第二条の約束によって、それらは以前のように修復されるものと、一向宗の側では期待しました。

ところが家康は家来たちに命じて、残った寺の建物をアベコベに片っ端から、ぶちこわしはじめました。

坊さんや、信者たちはおどろいて、

「これでは、約束とちがいます。すべて元通りにすると、おっしゃったではありませんか」

と、文句を言いました。それにたいして、家康は、

「そのとおりだ。すべて、元通りの状態にしている。元々、ここは野原だったのだ。

そこへあとから寺を建てたにすぎない。寺を建てる前の、本当の元通りにすることが第二条の約束である」

と、つっぱねて、方針どおり事をすすめました。

家康は、すでに冷徹な戦略家でした。

一向宗の人々は、いまさらのように、家康の恐ろしさを思い知らされました。

「第二条がこの調子では、第三条だってどうなるかわからない」

そう考えた一揆の指導者たちは、われさきにと三河国から逃げだしました。

「雨ふって地固まる」ということわざがあり言す。

そのとおり、この一揆ののち、三河の武土たちの団結は、かえって強くなりました。

自信をつけた家康は、三河の東部にいくつか残っていた今川氏の出城を次々に占領し、三河のすべてを名実ともに自分の支配下におきました。

だがこうなるまでに、松平方にもずいぶん多くの犠牲者がでました。

家康が岡崎に戻るのを待たず、不遇のまま死んだ者も少なくありません。

家康は大きな堂を建てて、これまでの犠牲者すべての位牌を、身分の上下にかかわりなく平等に祭って、供養を行いました。

永禄九年(一五六六)、家康は二十五歳になりました。

この年、苗字を、これまでの松平から「徳川」に改めました。

言い伝えによると、松平家の先祖は、南北朝時代の有名な武将、新田義貞の一族だということでした。

さらに言い伝えでは、新田氏が足利尊氏に滅ぼされたあと、子孫の一部が関東にのがれ、上野国(こうずけ=群馬県)新田郡世良田村徳川という土地に住みつきました。

その子孫がまた旅にでて、三河国にやってきたというのでした。

徳川という名のりは、わが家も源氏の血をひく新田家の出であるという誇りを、世間に示すねらいがありました。

家康の自由な振舞いにたいし、今川氏真はなんら手をうたぬまま、あいかわらずのんびりと毎日をおくっていました。

おりから駿府の町に、「風流踊り」というおかしな踊りがはやりだしました。

手ぬぐいでほおかむりし、手足をふって、おもしろおかしく、はねまわるのです。

氏真はそれに熱中し、城をとびだして、町の人々と一緒に夢中で踊りまくりました。

このありさまを、遠くからながめて、

「あの愚か者めが当主では、今川の家もつづくはずがない。いまのうちに駿河国を乗っ取ってしまおう」

と考える野心家が、当然でてきました。

甲斐国の武田信玄です。信玄もまた、策略にたけていました。

「近ごろ、三河の小せがれが、織田信長と結んで、勢力をのばしているそうだ。

ひとつ、小せがれめを、だきこんでやろう」

信玄は使者を、岡崎へ送り、

「これから徳川家と、末ながく友好をたもちたいと思います。

駿河の今川は、いまや衰退の一途で、ほうっておいても、自滅するにちがいありません。

だがそのあとへ、他国の大名がはいりこんできたら、厄介なことになります。

そうなる前にあなたと私で今川の領土を占領し、大井川を境にして東側の駿河(静岡市)を私がとり、西側の遠江(浜松市)をあなたがとり、半分ずつ分けあいましょう」

と、言いました。家康は承知しました。

永禄十一年(一五六八)十一月、大軍をひきいた信玄は怒涛のごとく、駿河に侵入しました。

こうなってはいくら氏真(うじざね)でも、ほうっておけません。

あわてて家来を集め、防衛体制をかためようとしましたが、すでに手加くれでした。

今川方のだれもが、戦う以前から戦意をなくしており、駿府の館はたちまち、武田勢に占領されました。

氏真は生命からがら、近くの山へ逃げこみました。

家康もまた、軍勢をひきいて、今川方の城を次々におとし、東へむかって進んできました。

最後に今川方の残党は、氏真を守って掛川城にこもりました。

「これを失ったら、今川家もおしまいだ」

そう考えて、死にもの狂いの防戦を行いました。

こうなるとさすがに強く、家康の城攻めも、簡単にはゆきまぜん。

しかし、永禄十二年(一五六九)の春、とうとう落城しました。

尾羽うちからした氏真が、家康の前につれてこられました。だが、家康は言いました。

「いまさら、氏真どのを殺したとて、何の意味もない。

思えば、私が幼いころ、今川家の一族である太原雪斎(たいげんせっさい)さまに、ずいぶんお世話をいただいた。

氏真どのの生命はお助けしよう。小田原の北条家は、今川家の親戚と聞いている。

氏真どのを家康の責任で、小田原までお送りしよう」

氏真は小田原へ、亡命することになりました。

京都の様式を取りいれて贅沢のかぎりをつくした駿府の館は、信玄の命令により跡かたもなく焼き払われてしまいました。

5 強敵! 武田信玄 top

だが、いったん今川氏を始末してしまうと、武田信玄はしだいにおそるべき本性を現しだしました。

彼の本当のねらいは、もとの今川領のすべてを、自分一人のものにし、さらにその上、三河国も尾張国も次々占領しようというのでした。

大井川の西を、家康にやるといったのも、油断させるための空約束にすぎません。

「つぎは、三河の小せがれを、片づける番だ」

信玄はそうつぶやいて、舌なめずりしました。

もとより、家康のほうでも、それくらいのことは、ちゃんと読みとっていました。

「信長どのは信用できる人物だ。だが、信玄は、油断ならない。

これからは、東方と北方に、充分注意しなければならない」

そう考えた家康は もとの今川領だった浜松(静岡県浜松市)に新しく城をこしらえ、ここを本拠とさだめました。

元亀元年(一五七〇)正月のことでした。

岡崎城には妻と長男の竹千代改め信康を残し、信頼できる家来たちに、それを守らせました。

その妻の部屋は城内の築山とよばれる場所に作られ、このため、彼女は「築山どの」と呼ばれるようになりました。

信玄は強大な兵力を持っています。特に騎兵隊は、その頃の日本で、最強の軍隊といわれました。

三河武士の団結をもってしても、とても単独では、これに勝てません。

家康は増々、信長との同盟を、強めなければなりませんでした。

信長とても、事情は同じでした。さすがの信長も、一人で信玄と戦える自信ぽかりません。

共通の敵である武川氏を目標に、織田と徳川の結びつきが、ますます強められました。

信玄と家康が今川攻めにかかった永禄十一年、信長は軍勢をひきいて、すばやく京都へのぼり、十五代将軍の足利義昭をたてながら、天下統一にのりだそうとしていました。

越前(えちぜん=福井県)の朝倉義景は、これをよく思わず、両者の間で幾度か合戦がありました。

浜松へ城をうつした年の春、家康もまた兵をひきいて京都へゆきました。

信長の朝倉攻めに協力するためで、生まれてぱしめての都見物を、のんびり楽しむひまもありません。

信長は破竹の勢いで、越前国めがけて進撃を開始し、家康は先陣を引受けました。

だが、朝倉氏の本拠である、一乗ヶ谷城を目前にしたとき、おそるべき知らせが届きました。

越前と京都の間にある近江国(おうみ=滋賀県)の領主の浅井長政が、朝倉氏と同盟して背後から信長を討つべく、準備をととのえたというのでした。

長政の妻は、信長の妹です。

長政は義弟になるわけで、彼だけはどんなことがあっても、自分に味方してくれるものと、信長は信じていました。

「おのれ、長政めが!」

と、おこったものの、ことは急を要します。

信長はただちに朝倉攻めを中止して、京都へ引き返そうと決断しました。

とるものもとりあえず、彼はわずかの従者だけつれて、京都への間道をひた走りに走りました。

残る軍勢の大部分は、家来の木下藤吉郎にあずけ、あとからくるように命じました。

問題は家康をどうするかでした。家康の部隊は遠く先へいっています。にわかに連絡もできません。

「やむをえぬ。家康の運命は、家康自身にまかせよう!」

信長とてもいざ危険となれば、自分自身だけがかわいいのでした。

こうして、家康とその部下は敵地の奥ふかく、おきざりにされました。

ことのしだいを知って、家来たちはおどろき、

「信長めが、裏ぎりおったか! あの男も、今川義元と同類だった!」

と、じだんだをふみました。家康とても、気持は同じでした。

しかしことは急を要することも、これまた同じでした。

信長への怨みに、われを忘れているひまはないのです。すぐさま全軍に退却を命じました。

織田勢の引揚げるのを見た朝倉方の出城では、それ、このときとばかり、追撃にうつりました。

木下藤吉郎がこれをむかいうちましたが、浮き足だっている織田勢と、浅井勢の協力をえて、はりきっている朝倉勢では、どだい気迫がちかっていて、たちまち窮地に追いつめられました。

ちょうどそこへ、家康の軍勢が通りかかりました。家康はその場のようすを見るや、

「いまは織田方の態度を、とやかくいってる場合ではない。木下どのを助けて、全員、総攻撃にうつれ!」

と、命令しました。

そのおかげで木下勢は、ようやく危機を脱することができました。

安全なところへ逃げのびたあと、藤吉郎はみずから、家康の前にきて、

「ご協力を、ありがとうございました。おかけで助かりました」

と、挨拶しました。

木下藤吉郎はのちの豊臣秀吉です。二人の英雄のこれが初めての出会いでした。

このあと、信長はいったん尾張国へ、家康も浜松へ、それぞれ戻りました。

そして、家康は、いまさらのように、

「こちらが強くないかぎり、同盟はつねにこちらにとって、わりの悪いものになる」

というきびしい現実を、痛感させられました。

かといって、同盟を破棄することはできません。

強敵中の強敵である武田信玄が、虎視たんたんと、攻めかかる機会をうかがっているからでした。

だが、わずか数か月ののち、信長はまたも朝倉攻めを決意し、実に三万人の大軍をととのえました。

家康は約五千人の軍勢をつれて、今度も、協力することにしました。

出陣にあたって軍議が開かれ、信長が言いました。

「相手は朝倉と浅井の連合軍で、手強いことを覚悟しなければならない。

柴田勝家と明智光秀に、攻撃の一番手を命じる。二番手を徳川どのにお願いしたい。そして、三番手は……」

それを聞いた家康は、すぐ発言をもとめて、

「遠路はるばる、応援にきたのだから、ぜひ一番手を、私にやらせていただきたい」

と言いました。

どうせ、いざとなれば、一番危険な役目を受持たされるに決まっているのです。

だったらはじめから、もっとも危険だけれども、もっともやりがいある仕事を進んでやり、目にもの見せてやりたいというのが、家康の本心でした。

そしてとうとう、信長を承知させました。

織田・徳川の連合軍と、朝倉・浅井の連合軍は、近江国の姉川という川をはさんで、むかいあいました。

合戦の火ぶたがきられるや冢康は先頭に立って、相手をさんざんに破り、そのはたらきがもっとも大きな原因で、戦いはこちらの大勝利となりました。

朝倉・浅井勢は大損害をこうむって、あわただしく退却しました。

さすがに信長も、

「家康どのの大手柄は、とても言葉で言い表わせない。末代までの誇りとなるだろう」

と、ほめたたえました。

あくる元亀二年(一五七二)、武田信玄がついに牙をむいて遠江国と三河国に侵入し、徳川方の出城にはげしい攻撃をかけはじめました。

元亀三年(一五七二)になって、大変な知らせが届きました。

武田氏の四万五千に近い総兵力のうち、信玄がみずから二万人をひきいて、甲斐国を出発したというのです。

そのめざす先は、京都なのでした。

このとき京都では、足利義昭にかわって信長が、天下の支配者になろうとしていました。

信玄からみると、我慢ならないことでした。

信玄は五十三歳で、その勇名は日本中にとどろいていました。

信玄にとって、三十九歳の信長などは、はるか後輩にすぎません。

「尾張の小ワッパめが、将軍を悪用し、出すぎたまねをしている。思い知らしてやらねばなるまい」

信玄は、そう考えました。おりから、信長と仲たがいした義昭将軍が、信玄に助けを求めてきました。

まさに絶好の機会でした。

「信長を京都から追いだし、私がとってかわってやる!」

信玄はついに、決心しました。

甲斐国から京都へゆくには、途中で、遠江国と三河国を通ることにたります。

どちらも、家康の領地にほかなりません。だが、このとき、信玄は、

「今回は、三河の小せがれごときに、かまっているひまなどない。相手にしないで、通りぬけるまでだ」

と、いいはなちました。

その知らせが、家康のもとに伝えられました。さっそく浜松城で、重要な会議が開かれました。

集まった重臣だものだれもが、

「残念ながらこちらの兵力では、武田勢に立向えません。

ここはジッと我慢して、彼らをやりすごすことが、上策であると考えられます」

と、口をそろえました。

ところが家康は、その意見を断固として退けました。

「武田勢がいかに強大でも、わが城下を踏みにじってゆく無法を、黙って見ていたとあっては、武士として面目がたたない。 のちのちまで、もの笑いのたねにされるだろう。 第一それでは、織田どのにたいし、申しわけがたたぬではないか。 勝負は時の運だ。ともかく戦わねばならぬのだ!」

彼は強くそう主張し、徳川勢の出動が決まりました。

浜松城の北に、三方ヶ原という高原があります。

家康はそこに、陣をかまえました。

そして先手をとり、進軍してきた武田勢に襲いかかりました。

だがこのときの家康は、とうてい信玄の敵ではありません。武田勢の反撃にあって、たちまち崩れました。

「三河の小せがれが、この信玄にたてつこうとは、身のほど知らずにもほどがある。

こうなったら、遠慮はいらぬ。皆殺しにしてしまえ!」

信玄の命令一下、武田勢の猛攻は、増々すさまじく、徳川方は、算を乱して、逃げまどうことになりました。

家来たちの反対をおしきり、開戦に踏みきったうえは、家康はその責任を負わねばなりません。 彼は馬をとばし、敵のまっただなかへ、切りこもうとしました。

だが、このとき、夏目次郎左衛門という武士がかけつけて、馬の前に立ちはだかり、

「ここは私が、引受けます。殿はすぐ、浜松城にお戻りください!」と、叫びました。家康は、

「そんなことは、できない! 私には、責任があるのだ。ここでいさぎよく、討ち死にする!」

と、答えました。途端に、次郎左衛門は目をむいて、

「何と軽率なことを、いわれるのか! それでも、一国の領主か! 領主であるからには、いっときの恥をしのんでも、領地を守りぬくことが責任ではないか。

つまらぬ見栄をはらず、すぐ城へ帰られよ!」

とどなり、家康の馬のくつわをつかむや、有無をいわさず向きをかえさせ、馬の尻を力いっぱいたたきました。

馬は家康を乗せたまま、浜松城の方向へ、走りだしました。 見とどけた次郎左衛門は、その場にとどまり、壮烈な戦死をとげました。

家康は、やっとのことで、浜松城に逃げこみました。

逃げる徳川勢を追って、武田勢が浜松城へ殺到してきました。 |

三方ヶ原で武田信玄を迎え撃つも歯がたたず、浜松城へ逃げ帰る家康。武田勢はそれを追いかけたが、浜松城は城門が開いたままで

中庭でかがり火を燃やしていたので、武田勢は深追いを止めた。

|

だが家康とても、ムザムザときをすごしてはいませんでした。

太原雪斎(たいげんせっさい)に教えられた兵法が、危機にのぞんで役立ちました。

彼はわざと城門を開かせ、中庭で明々と、かがり火を燃やしました。これを見て、武田勢はとまどい、

「城門をあけて、我々をなかへさそいこみ、返り討ちにする計画にちがいない」

と、思いこみました。彼らは、城攻めを中止しました。

家康はかろうじて、危機を脱しました。

信玄のほうは、はじめの計画に戻り、浜松城にこだわらず京都へ向いました。

あとから信玄は、家康のばかりごとを知って、

「三河の小せがれめ、あれだけ負けていながら、これだけの知恵が働くとは、さてもさても、しぶとい奴だ」

と、感心しました。信玄の重臣である、馬場信房は、

「徳川家康は若いけれど、上杉謙信にひけをとらぬ名将といえよう。

思いきって遠江国を家康にゆずり、同盟を結んで味方にしたら、武田家は数年にして、天下をとることができただろうに、かえすがえすも残念なことをした」

と、ため息をつきました。

だがその武田信玄も、あくる天正元年(一五七三)の春、京都にのぼる望みを達成できぬまま、信濃国駒場の陣中で、病死してしまいました。

同じころ、織田信長のほうは足利義昭を追放し、名実ともに天下の支配者にのしあがりました。

そして、かねての宿敵である、朝倉義景と浅井長政を、攻めほろぼしました。

一方、武田家は信玄のあと、息子の勝頼が支配者になりました。

そして、徳川氏と武田氏のあいだは、たがいの出城をとったりとられたり、小ぜりあいがつづいたすえ、天正三年(一五七五)、織田・徳川連合軍と武田軍とが、三河国の長篠城(ながしの=愛知県鳳来町)をはさんで、一大決戦を行うことになりました。

ところがこれにさきだって、岡崎城の信康に仕えていた大賀弥四郎という人物が、徳川家を裏切って武田氏と内通していた事実が露見しました。

家康はおどろいて、冷静な彼としてはめすらしく激怒し、すぐさま弥四郎の一家を逮捕しました。

そして、弥四郎の見ている面前で、まず、泣きさけぶ妻と子供をはりつけにし、それから弥四郎をがんじがらめにしばって馬に乗せ、町中引きずりまわしたあげく、手足の指を一本一本切り落とし、最後は道ばたに首だけださせて、生き埋めにし、通行人にのこぎりで引き殺させました。

三方ヶ原での大敗いらい徳川家の家中には、武田氏への根強い恐怖と劣等感がひろがっていました。

味方の動揺を防ぐため、家康は裏切り者にたいし、ほかの者への見せしめのためにも、普段の彼からは想像できないほどの、きびしい刑罰をくわえたのでした。

しかし、長篠における合戦は、鉄砲隊をうまく使った信長の作戦が成功して、連合軍の大勝利となりました。

武田氏の誇りであった騎兵隊は鉄砲に撃たれて、ほとんど全滅しました。

6 妻と子の悲劇 top

天正七年(一五七九)、家康は三十八歳に、そして長男の信康は二十一歳になりました。

だがこの年、家康の家庭に痛ましい事件がおこりました。

信康の母の築山どのと、信康の妻の徳姫は信康とともに、岡崎城に住んでいましたが、その母と妻の関係が、おかしくなってきました。

元々今川家の一族であることを、いつも鼻にかけてきた築山どのにたいし、家康はそれほど好感をもっていませんでした。

今川家が滅んだいま、家康はもう、気がねする必要などありません。

自分だけ浜松城にうつり、築山どのと別居したのです。

これにくらべて、信康と徳姫の夫婦仲は、すこぶる円満でした。

欲求不満の築山どのは、これをしだいに、ねたましく思うようになりました。

しかも、築山どのにとって、徳姫は憎むべき敵の娘なのです。

「この女の父親がのさばるのと引きかえに、私の実家はひどいめにあわされたのだ!」

そう考えると、いよいよもって、徳姫が憎たらしくなりました。

やがて築山どのは、前後の見さかいもなく、信康と徳姫の仲を裂こうと思いはじめました。

その頃、岡崎の町に、もと武田家に仕えていた浪人がいて、その娘は、美しいことで町中の評判でした。

これを知った築山どのは、さっそく娘を召しだして、信康にあわせました。そして、

「この娘のほうが徳姫よりもずっと美しく、気だてもよろしい。お前のそばにおいて、かわいがっておやりなさい」

と、けしかけました。

若い信康は娘の美しさに一目ぼれし、それからというもの、徳姫をかまわなくなりました。

築山どのの計画は成功しました。

だが、今度は徳姫がおこりました。けれども岡崎城には、彼女の悩みを聞いてくれる人がいませんでした。

そこで彼女は、これまた前後の見さかいなく、ひそかに手紙を書いて、築山どのと信康にたいする不満を、父親の信長に訴えようとしました。

ところが、書きながら彼女は興奮してしまい、手紙の内容がえらく大袈裟なものになってしまいました。

「信康どのは乱暴で、家来たちにきらわれています。

町のお祭りがあったとき、娘たちの踊りを見ていた信康どのは、踊り方が気に入らないと踊り手のひとりを射殺しました。

また先日、狩りにゆきましたが、獲物が一頭もありませんでした。

いらいらした信康どのは、たまたま通りかかった坊さんに、八つ当たりして、その坊さんの首に繩をまきつけ、馬につないで、引きずり殺したのです。

何とも恐ろしいことで、こういう人のそばにいては、私もいつ、どんなめにあわされることやら、不安な毎日をおくっております。

しかも最近、信康どのはよその娘に夢中になって、私のことを少しも愛してくれません。

その娘の親というのは、武田家の家来なのです。これはみんな、築山どののはかりごとです。

築山どのは信康どのをそそのかして、武田家に内通しようとしています。……」

彼女の文面は支離滅裂で、あることないこととりまぜて、築山どのと信康の悪口が、十二か条も書きならべてありました。

娘からの手紙を読んで、信長はびっくりしました。だが、次の瞬間、彼は、

「しめた。これで信康めを始末することができるぞ」

と、ほくそえみました。

徳姫と婚約したとき信康はまだ幼く、将来どんな人物になるか、わかりませんでした。

二人の婚約は、織田と徳川をつなぐための、これまた政略結婚でした。

ところが、成人した信康は、立派な武将になりました。信長はこれを見て、

「私の息子の信忠よりも、信康のほうが、ずっとすぐれている。

このままではいつか、織田家が徳川家に、支配されてしまうかもしれない」

と、おそれるようになりました。徳姫の訴えは、信康を失脚させる、このうえない口実になります。

おりもおり、家康の家来の酒井忠次が、ほかの用事で織田家を訪問しました。

彼は家康の忠臣でしたが、少し気の弱いところがありました。

信長はすぐさま、忠次を、奥の間に、呼び入れました。そして徳姫からの手紙を見せて、

「ここに書かれていることは、本当か? 正直に答えよ!」

と、言いました。

忠次には、寝耳に水でした。とっさのことで、どう応対してよいやら、わかりません。ともかく、

「いえ、けっして、そのようなことは……」

と、あわてて言いかけると、信長は、ぎょろりと目をむき、

「なに! そのほうは、私の娘が嘘の手紙を書いたと申すのか!」

とさけんで、ハッとにらみつけました。

忠次は顔じゅうにあぶら汗をしたたらせながら、

「と、と、とんでもございません」

と、答えるのが、やっとでした。すると、信長は、おっかぶせるように、

「では、この手紙に書かれていることは、すべて本当たのだな」

と、たたみかけます。忠次は、消えいりそうな声で、

「ハイ、そのとおりでございます」

と、答えざるをえませんでした。

信長は、満足気にうなずくと、

「信康というのは、不心得者に相違ない。こういう者が徳川家を継ぐとあっては、何かとさしさわりがあるであろう。

将来の禍根をなくすため、信康を切腹させよ。築山どのも同罪だ。このことを、家康どのに伝えよ」

と、命令するように、申し渡しました。同時に、彼は内心で、

「家康がわしのいうことを、おとなしく聞くかどうか、ためしてみるのによい機会でもある」

と、冷酷に考えていたのでした。

忠次は肝心の用事もそこそこに、浜松城へとんで帰りました。

そしていっさいをありのまま、家康に報告しました。家康もまた、おどろきました。

青天の霹靂(へきれき)とは、このことです。

彼はこれまで、信康の将来に、大きな期待をかけていました。

ほかの重臣たちも、いきさつを聞いて、騒ぎだしました。

「信長めが、ついに、正体を現した。あいつは、信康さまの武勇を、おそれたのだ!」

こぶしをふりあげて、さけぶ者もいます。平岩親吉は、家康の前に進みでて、

「信康さまが、お小さいころから、私はいつもおそばにいて、お育ていたしました。

すべては私の責任です。私がかわりに切腹いたしますから、信康さまのお生命を、どうかお助けください」

と、頼みました。

だが、家康はたかぶる気持をおさえ、ここは冷静に対処しなければならない、と判断しました。

なによりも重要なのは、徳川の家を、守りぬくことでした。

そのためには、いま信長を敵にまわすことは、断じてできません。

「やむをえない。信康に腹を切らせよう」

彼は父として、悲痛きわまる決心をしました。いや、せざるをえませんでした。

それにしても、築山どのの行動だけは、許すことができません。

家康はまず、築山どのの処刑を命じました。

築山どのは、浜松郊外の富塚というところにつれだされ、家康の家来の野中三五郎の手で、切り殺されました。

一方、信康の身がらを、岡崎城から大浜城に移しました。

さらに数日ののち、堀江城に移し、その後また、二俣(ふたまた)城に移しました。

その期間ずっと大久保忠世(ただよ)に監視させました。

これらの城はいずれも、海辺か山の中にありました。

つまり城から脱けだせば、近くにいくらでも、身をかくす場所があるわけです。

信康がうまく脱走して、しばらくどこかに、身をひそめていてくれないものかと、家康は心中ひそかに願ったのです。

「信長どのの手まえ、私からおもてだってはいえない。忠世がうまく、気をきかせてくれたら……」

そうも考えました。

ところが、大久保忠世(ただよ)という人物は、融通のきかない頑固者で、家康の複雑な胸のうちを、察することができません。

彼はただ言われたとおり厳重な見張りをたてて、どの城からも信康はおろか、蟻一匹はいだす隙さえありませんでした。

信康自身は、ことのしだいを聞くと、

「私が武田に、内通するなどと、たわけた話にもほどがある!」

と、つよく無罪を主張しました。

しかし、いくら主張しても、受入れられる気配がありません。ついに、彼のほうが激怒し、

「父上は、それほどまで、信長がこわいのか! こんなことなら、生きていたって意味がない。

いわれなくても、自分で死んでやる!」

と、腹をかき切って、果てました。

服部半蔵と天方通綱(あまかたみちつな)の二人が、その最期を見とどけて、浜松城に報告しました。

家康はただ、黙ってそれを聞きました。かたわらにいた家来たちは、声をあげて泣きました。

しかし家康は、ジッと無言のままでした。

内攻した彼の悲しみは、やがて折にふれて、ほとばしり出ることになります。

7 天下の座をめざす top

最愛の息子を犠牲にしてまで、家康は、信長との同盟を、守りぬきました。

だとすれば、この同盟を徳川家のために利用しつくさなければなりません。

それだけが、信康の霊にむくいる、ただひとつの道でしょう。

家康はそののち、信康の事件など忘れたかのごとく、信長の無二の友として振舞いました。

と同時に、そのことを、よその大名たちにむかって、ことさら見せびらかしました。

信長はいまや、名実ともに、天下の第一人者でした。

その第一人者の親友となれば、よその大名たちとしても、家康をむげには扱えなくなります。

信長につぐ、天下第二の地位をしめることが、家康の目標となりました。

今川冢の人質だったとき、家康の願いは、いかに小さくともよいから、独立した大名になりたい、ということでした。

やがて、独立すると、つぎには、領地をもっとふやしたいと、考えるようになりました。

そして、領地がふえたいま、望みはさらにふくらみました。

だが、単に信長にへつらうだけでは、信長から軽蔑されるばかりか、世間からも、虎の威を借る狐よと、あざけられるだけでしょう。

天下第二の地位にふさわしい実力を、身につけなければなりません。

家康は、武田氏の領土に目をつけました。

長篠での敗北このかた、武田氏にもはや、昔のような勢力はありません。

家康は駿河国へ兵をだし、武田方の出城を攻撃しました。

もちろん、勝頼は激怒し、甲府から軍勢をくりだしてきました。

すると家康は、さっと兵を引かせました。

そして、武田勢があきらめて引揚げると、またまた、兵を攻めこませました。

こうして、武田勢をふりまわし、勝頼の兵力を、さらに消耗させました。

遠江(とうとうみ=浜松)国にただひとつ、武田方の出城が、まだ残っていました。

それは、高天神(たかてんじん)城です。

信玄の時代から、武田氏と徳川氏の間で、奪いあいのつづいてきた城でした。

天正八年(一五八〇)の秋、家康は大軍をもって、高天神城を取り囲みました。

勝頼は、みずから兵をひきいて、救援にやってきました。

しかし、両軍の勢力は、すでに逆転し、徳川方のほうが、はるかに大部隊でした。

勝頼はなすすべもなく、退却しなげればなりませんでした。

勝頼の面目はまるつぶれとなり、孤立した高天神城は、なおしばらく抵抗しましたが、ついに力つきて、天正九年(一五八一)の春、降服しました。

捕虜になった城兵たちが、次々と、家康の前につれてこられました。

そのなかには、もと今川氏の家来だった者が、たくさんいました。

武田信玄が駿府を占領して、今川家が滅んだとき、彼らは武田氏に降り、そのまま従っていたのです。

家康は、これらの人々を、できるだけ寛大に扱おうと考えました。

しかし、そのなかの一人の男を見たとたん、家康の血相が変りました。

「こやつ、孕石主水(はらみいしもんど)ではないか!」

家康にとって、忘れることのできない相手です。家康は、主水の顔をハタとにらみつけて、

「やい、主水。私が幼くして、今川家の人質だったとき、隣に住んでいたおまえは何といったか。よもや忘れてはいまいな」

と、どなりました。

主水はうなだれて、ものもいいません。家康は、つづけました。

「おまえがいえないのなら、私がいってやろう。おまえは、こう申した。

『三河の小せがれなど、生かしておいたとて、何の役にも立たぬ。面を見るのもあきあきした』とな」

「…………」

「だから私も、おまえの面を見るのは、あきあきしている。

おまえなど、生かしておいたとて、何の役にも立たぬ。ただちに、こやつの首をはねよ!」

命令一下、徳川方の兵上がかけより、なにやらわめきたてる主水の腕をとって、その場から引き立ててゆきました。

同じく捕虜のなかで、家康にとって、忘れられない人物が、もう一人いました。

その顔を見るやいなや、家康は思わず、

「おお、あなたは、大河内源三郎どのではないか!」

と、叫びました。

その男は、顔をあげて、答えました。

「そのとおり、私は大河内源三郎である。竹千代どの、よく覚えておられたな」

「覚えているとも! どうして忘れられようか!

私が今川家にいたとき、あなただけは、いつも親切にしてくれた。

あのうれしかったこと! いまもけっして忘れてはいないぞ」

家康は、源三郎のそばにかけよって、手をとり、言いました。

「さあ、源三郎どの。立つがよい。今度は、私がお礼をする番だ。あなたはもう、捕虜ではない。

自由にどこへでも、好きなところへゆかれるがよい。

もしもゆくあてがないのなら、およばずながら、これから私が面倒をみてあげよう。

どうぞ、望みどうりになされよ」

源三郎は、家康の好意にしたがい、こののち徳川家に仕えました。

当座の暮らしに困らぬようにと、家康は、いろいろなものを贈りました。

高天神城を失ったのち、武田氏の勢力は増々失墜するばかりでした。

あくる天正十年(一五八二)、信長と家康は、小田原の城主である北条氏政とも同盟して、三方から甲斐国へ攻めこみました。

武田家の重臣たちは勝頼を裏ぎって、戦うことなく次々に寝がえりました。

ついに勝頼は、わずかな残党とともに、天目山(てんもくさん=JR中央線初鹿野(はじかの)駅のそば)へ逃げこみ、そこで滅亡しました。

駿河国は、家康の領地になりました。

思えば二十年以上の昔、あわれな人質としてすごしたその土地へ、今度は新しい領主として乗込むわけです。

これによって家康は、名実ともに信長についで二番目に大きい大名となることができました。

「このうえは、あわよくば、いつか信長どのにかわって……」

夢はひそかに、またふくらみました。

しかし、これはいまのところ、文字どおりの夢にすぎず、しかも、けっして他人に知られてはならない夢でした。

一方、信長は武田氏の本領だった甲斐国を、占領しました。

そこを視察した帰り道、彼は家康の領地を訪ねることにしました。

無二の同盟者のもとへ、自分から出むいて、挨拶しようというのでした。

もちろん、家康は丁重にこれを歓迎し、信長の一行が通る道は、まえもって道幅を広げ、石を取り除き、水をまいてほこりのたたないようにするなど、こまかく気をくばりました。

家康の領内を、大井川、天竜川という、大きな川が流れています。

家康は家来たちを、川のなかに並ばせ、頭の上に板を持たせて、人間の橋をつくり、信長の一行を安全にわたしました。

宿舎についても、手落ちのないよう、隅々まで、よく注意しました。

特に浜松城では、家康みずから信長のそばにつききりで身のまわりを世話し、山海の珍味で朝夕もてなしました。

信長だけでなく、従う家来たちにたいしても、同様でした。信長はすっかり満足し、

「家康がこのぶんなら、もう何の心配もない。私の天下は、安泰である」

と考えました。

ところが、なんぞはからん、思いがけぬところに、その天下をおびやかす敵がいたのでした。

信長はその頃、琵琶湖のほとりに大きな城をこしらえ、普段そこに住んでいました。

これが安土(あずち)城で日本の歴史始って以来の、贅沢で立派な城だと噂されていました。

同じ年の五月、今度は家康が安土城を訪問しました。

二人が親友であることをしめすため、家康はわざとごくわずかな家来だけつれました。

その家康を今度は信長が手をつくして歓待しました。

ごうせいな宴会が、三日間にわたってつづき、その席で信長はみずから箸を持ち、家康のための料理を取り分けるなど、最高のもてなしを心がけました。

ところが酒宴のさなかに、安土城へ急使がきました。それは、木下藤吉郎改め、羽柴秀吉からでした。

このとき秀吉は信長の命令により、中国地方を支配する毛利輝元と戦うため、出兵していました。

だがその途中、備中国(びちゅう=岡山県)の高松城を守る、毛利方の清水宗治の手強い抵抗をうけて、苦戦におちいったのでした。

その秀吉の手紙には、

「大至急、増援の部隊を送っていただきたい」

と、書かれていました。信長は、すぐ決断しました。

「よろしい、私がいこう。高松城はおろか毛利の本拠まで、いっぺんに占領してやるのだ!」

こうと決めたら、すぐに実行しないと気のすまない信長です。 ただちに、明智光秀、細川忠興(ただおき)、池田信輝(のぶてる)、中川清秀(きよひで)らの諸将に、出動を命じ、自分も出陣のしたくをととのえました。

そして、家康にむかい、

「秀吉の頼みで、急にでかけなければならなくなった。

せっかくおいでいただいた客人を、置きざりにしてゆくのは、心苦しいけれども、許してもらいたい。 あとのことは家来の長谷川秀一にいいつけて、失礼のないように取り計らうから、ゆっくり楽しんでいっていただきたい」 |

安土城を訪れた家康。この時、中国攻めの秀吉から援軍の要請が来て、信長は出陣した。この出陣の途中、明智光秀の裏切で信長は死に、

この光秀を秀吉が討ち取って、秀吉が天下人となった。

|

と、言いました。家康はすぐに、

「そういうことでしたら、私もすぐ浜松へ帰りましょう。

そして軍勢をととのえ、中国攻めのお手伝いをいたします」

と、答えました。だが、信長は、手をふって、

「その心配は無用じゃ。毛利と戦うには、私の手勢だけで充分だ。

家康どのには、これまでずいぶん、苦労をかけている。今度くらいは、のんびりと休養されよ。

それにちょうどよい機会だ。京都、奈良、大坂、堺(大阪府堺市)を見物されたらどうか。

秀一に案内させよう。京都には、茶屋四郎次郎という商人がいる。

信用できる人物だから、訪ねられたらよいだろう。

堺では松井友閑(ゆうかん)という者が、私の代官になっている。充分におもてなしするよう、私から申しつけておく」

と、言いました。

家康は信長の言葉に従って、京都、奈良、大坂、堺を見物しました。

そしてゆく先々で、大歓迎をうけました。

京都では茶屋四郎次郎の案内で、名所見物を行いました。

堺にゆくと松井友閑はもとより、主だった商人たちが総出で、下にもおかぬもてなしの連続です。

朝は茶の湯の会、昼は芝居見物、夜は宴会とにぎやかな行事がつづきました。

家康は心ゆくまで、初夏の数日を楽しむことができました。

しかし、芝居見物のとき、ちょっとした事件がありました。

芝居の題は、『満仲(まんちゅう)』というのでした。

主人公の源満仲が、やむをえない事情で、息子を死なさなければならないことになります。

満仲はしかたなくその嫌な役目を、家来の仲光(なかみつ)という者に命じます。

すると仲光は自分の息子を身がわりに殺し、若殿の生命を助けます……。

いつも冷静な家康がこの場面を見たとき、突然、泣きだしました。

そして、すぐ後ろの席にいた大久保忠世(ただよ)をふりかえり、

「忠世、あれを見たか。ようく見たか。おまえは、あの父親の気持をどう思うか」

と、たずねました。

さきに信康(のぶやす)に、逃亡の機会をあたえなかった忠世は、どう返事してよいかわからず、その場にひれふしたまま、汗びっしょりになっていました。

そんなこともありましたが、堺の毎日は楽しいことがほとんどでした。

充分に満足した家康は、再び京都へ戻ることにしました。

「信長どのは中国地方へむかうまえ、いったん京都により、本能寺に泊まるということだった。

ちょうどよい。京都で落ちあい、もてなしのお礼をいおう」

家康はそう考えて、まず先ぶれの使者に、本多忠勝を本能寺へつかわすことにしました。

六月二日、馬に乗った忠勝は、河内国枚方(ひらかた=大阪府枚方市)の近くにさしかかりました。

すると前方から、一人の男が、これまた懸命に、馬をとばしてやってくるのが見えました。

それは、茶屋四郎次郎でした。忠勝の姿を目にするやいなや、四郎次郎は息をはずませて、

「本多さま、一大事でございます。

今日の夜明け、明智光秀さまの謀反により、織田信長さまが本能寺で亡くなられました」

と、叫びました。

「な、なんだって!」

忠勝はしばし、わが耳をうたがいました。四郎次郎は、

「すぐ家康さまにお知らせしなければ、と思って、堺にむかっていたところです」

と、つづけました。

なにはともあれ、猶予はなりません。

忠勝はその場から引き返し、四郎次郎と一緒に駆け戻って、家康に報告しました。

家康にとっても、夢想だにしないできごとでした。

すぐさま、従う家来たちの主だった者をよび集め、緊急会議をひらきました。

「これだけの人数では、なにもできない。ともかく、本国へ帰ろう」

衆議は一決、一同はあわただしく準備をととのえ、堺を出発しました。

信長の死を知って、堺の町も大さわぎです。

しかし今はそれらのことに、かかわっていられません。

謀反に成功した光秀の軍勢が攻めよせてきたら、信長の客である家康が真っ先に血祭りにあげられるのは明らかです。

家康の一行は京都を避け、難所として知られる山道をとおり、無事に三河国へたどりつきました。

ホッと一息つくと、家康はもうつぎの作戦を考えました。

信長の死は家康にとって、こよなき同盟者を失ったことですが、同時にそれは頭の上の重しが、取りのけられたことにもなりました。

信長の思惑を気にせず、自由にふるまえるときがきたのです。

しかも信長が死ねば、第二の実力者たる家康こそ、天下を支配できる最有力候補にほかなりません。

「この機会を、のがしてなるものか!」

信長の死をいたむよりも、せっかく訪れた好機に家康の胸は高なりました。

「ほかの大名に、先をこされてはならない。すぐに兵をひきいて光秀を討ちとり、京都を占領することだ。

そうすれば、名実ともに私が天下の支配者だ!」

浜松まで戻るのは、時間がおしく思われました。

家康は岡崎城にはいり、そこで出兵のしたくにかかり、急使を浜松城へ送って、出動命令をくだしました。

六月十四日、大軍が岡崎を出発しました。家康は高らかに、

「信長どのの、無二の同盟者だった家康は、弔い合戦におもむくのだ」

と、天下にむけて宣言しました。

8 小牧山の合戦 top

ところがここに、家康の予想をうわまわるすばやさで、すでに行動をおこした人間がいました。

それは、羽柴秀吉です。

信長の死を知るやいなや、秀吉はすぐさま、毛利氏と一時の和睦を行いました。

そしてひきいていた完全武装の軍勢を、そのまま光秀討伐にふりむけ、見事にそれをはたしました。

家康は尾張国熱田(あつた)まできたところで、そのことを知りました。

「しまった! 先をこされたか」

家康は、じだんだふんで、

「こんなことになるなら、堺で遊んでなど、いるのではなかった」

と思ったものの、後の祭りです。

「仕方がない。仇討ちはすんでしまった。出兵の口実がなくなった。

理由のない戦争をやっても、世間の信用を失うだけだ。ここはしばらく、様子を見よう」

そう判断した家康は、兵をまとめて浜松へ帰りました。

信長が世を去ったいま、世の中は一体、どう動くでしょうか。いろいろな場合が考えられました。

まず、秀吉がすぐに、天下を支配するかもしれません。

何といっても、信長のうらみをはらす、大手柄をたてたのですから。

しかもその迅速な行動は、人々の度胆(どぎも)をぬきました。

だが秀吉にとって厄介なのは、信長の子供たちが、いることでした。

信長の長男の信忠(のぶただ)は、父親と一緒に討ち死にしましたが、次男の信雄(のぶかつ)や、三男の信孝(のぶたか)が残っています。

それに織田家には、秀吉よりずっと上の地位にいた武将たちが、少なからずいるのでした。

柴田勝家(しばたかついえ)や滝川一益(たきがわかずます)などで、彼らがおいそれと秀吉に従うかどうか、疑問でした。

家康は当分の間、成行を見ていようと思いました。

といっても、じっとしているわけではありません。

一方では、少しでも領土を広げて、勢力を強くしました。

武田氏なきあとの甲斐国は、河尻秀隆という人物が、信長の命令によって、支配していました。

その秀隆はこれまで、信長の威光をかさに、ごうまんな振舞いが多く、地元の人々からにくまれていました。

信長が死ぬやいなや、その反感が爆発して、大騒動になりました。

家康はただちに、軍勢を出して、この騒ぎをしずめるとともに、甲斐国を占領しました。

さらに信濃国へも、兵を送りました。こうして甲信両国の大部分を、勢力下におさめました。

そのおいたに、織田家のほうでは、はたせるかな、跡継ぎの座をめぐって、うちわもめがおこっていました。

まず柴田勝家が、織田家の新しい当主に、信長の三男にあたる信孝を推そうとしました。

これにたいし、秀吉は、

「信長さまのあとは、長男の信忠さまが、継がれるべきだった。

その信忠さまも亡くなられたあとは、信忠さまの長男が継がれるのが、正しい順序である。

すなわち三法師(さんぽうし=長男信忠の子)さまこそ、織田家の正統な当主である」

と、主張しました。勝家はおこって、

「なりあがり者の秀吉めが、何をぬかすか!」

と、あくまでも信孝を支持して頑張りました。

とうとう両者は決裂し、戦争になりました。

しかし、勝負は簡単について、秀吉の大勝利、勝家の滅亡となりました。

もう一人、秀吉に反対した滝川一益も、秀吉に攻められて降参しました。

秀吉はしゅびよく、織田家の実力者になりました。

ということは、天下の支配者にのしあがったのと、すでに同じでした。

秀吉の命令により、信孝は切腹させられました。

このありさまを見て、心中おだやかでないのが、信雄(のぶかつ)でした。

「おのれ、秀吉め。三法師が幼いのをよいことに、かってなことをする。

いまのうちにおさえなければ、織田家はあの男によって、つぶされるにちがいない」

不安になった信雄は、ひそかに家康にたいし同盟をよびかけてきました。

これは家康にとって、願ってもないことでした。

信雄を表むきたてれば、織田家を守るという口実ができます。

「そして秀吉をつぶし、今度こそ私が天下をとる!」

家康は決意しました。家康と信雄の兵力は、あわせて約六万一千人でした。

これに、北陸の佐々成政(ささなりまさ)中国の毛利輝元(もうりてるもと)四国の長曽我部元親(ちょうそがべもとちか)などの大名が味方に加わり、四方から秀吉をはさみうちにする作戦がたてられました。

もとより、秀吉のほうも、ぬかりはありません。信雄の動きを、いち早くつかんでいました。

秀吉のもとには、もに織田家に仕えていた、かっての同僚たちが集まりました。

丹羽長秀(にわながひで)前田利家(まえだとしいえ)細川忠興(ほそかわただおき)蒲生氏郷(がもううじさと)堀秀政(ほりひでまさ)筒井順慶(つついじゅんけい)池田信輝(いけだのぶてる)宇喜多秀家(うきたひでいえ)などで、彼らは織田家の血筋をひく信雄よりも、秀吉のほうを尊敬していたのです。

さらに越後の上杉景勝(かげかつ)も加わり、総兵力は実に十五万人に達しました。

両者の激突は、天下分けめの第一回戦というべきでした。

家康は越中国(富山県)を本拠とする成政にたのんで、利家の領地である加賀国(石川県)を攻めさせました。

また四国の元親は、海を越えて一気に大坂へ攻めのぼる手はずをととのえました。

同時に輝元もまた、西側から大坂に攻めこむ作戦でした。

一方、秀吉は景勝に命じて、成政の背後を逆に襲わせるとともに、備前国の秀家に、四国と中国地方にたいするそなえを、かためさせました。

さらに、淡路島の領主の仙石秀久(せんごくひでひさ)が、元親の渡海をはばむべく、陣をかまえました。

そしてついに両軍の主力は、尾張平野で戦火を交えました。

天正十二年(一五八四)三月、家康は軍勢をひきいて浜松城をたち、尾張の清州城で信雄と合流しました。

城内で作戦会議が行われ、その席で榊原康政(さかきばらやすまさ)が、

「尾張平野の中にある小牧山は、陣をかまえるのに、絶好の場所です。

平野のただなかで、敵軍の動きを、一望のもとに知ることができるからです。

そこを敵に奪われたら、一大事です」

と、主張しました。

その意見に従い、徳川勢はただちに、小牧山を占領して、本陣とさだめました。

小牧山の近くを、羽黒川が流れています。美濃国の兼山城の城主で、秀吉に味方する森長可(もりながよ)が、三千人の手勢をひきい、川のほとりまで進出してきました。

長可は「鬼」と呼ばれ、猛将として有名な人物です。

徳川方は充分に作戦を練り、奥平信昌が、千人あまりの兵力で、森方の陣営に奇襲攻撃をかけました。

さらに、酒井忠次の約二千の兵がこれにくわわったため、森勢は総崩れとなって、おびただしい死者と負傷者を残したまま、退却してしまいました。

「さいさきがよいぞ!」

徳川方の意気は、おおいにあがりました。

その頃秀吉は十二万人もの大軍とともに大坂をたって、近江国まで進んできたところでした。

羽黒川の敗戦の報を聞いて、

「おのれ、こしゃくな!」

と、おこった秀吉は、軍勢をいそがせて、尾張国犬山に本陣をおきました。

徳川方の榊原康政は、秀吉の悪口を書きつらねた紙を、たくさん付近にまきちらしました。

「羽柴秀吉は、大泥棒である。信長どのの死後に、その国を盗もうとしている、何ともあさましい男である。

さきには信孝とのを殺し、いままた信雄さまと争っている。悪逆無類、これ以上の者はいない」

拾って届けられた文面を見て、秀吉は、

「くだらんことを書くわい」

と、しいて笑ってみせたものの、内心の不快さは、言葉に表わせません。

秀吉方の部隊は、くりかえし小牧山に攻撃をかけましたが、家康方の守りは完璧で、どうにもなりません。

そればかりか、しばしば逆襲をうけて、少ながらぬ損害をこうむりました。

くやしがる秀吉に、池田信輝がいいました。

「小牧山の守りが固いのは、徳川の主力が集まっているからです。

ということは、徳川の本拠である三河国が、空き家も同然のはずです。

その意表をついて、三河国を攻撃しましょう。

家康はおどろいて、小牧山から軍勢を引きあげるにちがいありません。

そこをねらって攻めかかれば、全滅させることができるはずです」

秀吉はこの案を、いくら何でも少し危険すぎはしないかと、ためらいました。

だが、信輝は重ねて、

「いや、絶対に大丈夫です。三河攻めを私にお命じください」

と、強く主張し、ほかの武将たちも、これを支持しました。

秀吉もついに決断し、信輝を三河国にむかわせ、自分の甥の羽柴秀次(はしばひでつぐ)はじめ、森長可(もりながよし)、堀秀政(ほりひでまさ)などの諸将に、協力を命じました。

ところが、そのことはたちまちにして、家康に知れました。

家康はいつでも出陣にあたり、味方の軍隊が、その土地の農民に迷惑をかけないように、気をつけていました。

よその大名のひきいる兵士の中には、農家の持ち物を奪い、田畑の作物を荒らす者が少なくありません。

しかし、家康は部下をきびしくいましめ、万一、そういう者がいたときは、容赦なく饋罰に処しました。

そうやって、彼は農民たちの支持を、とりつけることに成功しました。今度も、それがものをいったのです。

羽柴勢の移動を、いちはやく発見したのは、近くの農民でした。

その農民が、家康のもとへ、知らせてきました。家康は、

「敵も、中々やるわい。それならばこちらはさらに裏をかいてやるか」

と、すぐに行動に移しました。

家康は小牧山の陣を、本多忠勝はじめ信頼できる家来たちにまかせ、自分は榊原康政らとひそかに山からぬけたしました。 そして三河国の入口に近い、長久手(ながくて)というところへ先回りし、そこで羽柴勢の進軍を待ちうけました。

ことがもれたとはつゆ知らず、羽柴秀次の軍勢は、ゆうゆうとやってきて、近くの矢田川のほとりで、ひと休みしようとしました。

そこをねらって、徳川勢はいっせいに、褻いかかりました。

羽柴勢は大あわてにあわてて、多数の戦死者をだし、秀次は生命からがら、逃げ去ってゆきました。

堀秀政の手勢が、そのあとから、やってきました。

進もうとする彼らと、逃げようとする秀次の軍勢が、ぶつかりあって、大騒ぎになり、とうとう掘勢も戦わずして逃げだしました。

徳川勢はいきおいに乗って、池田信輝、森長可らの指揮する本隊に攻めかかり、さんざんに討ちやぶって、信輝と長可の首級をあげました。

そのうえでさっと兵をひき、矢田川の近くにあった小幡城にたてこもりました。

長久手での敗戦が、秀吉のもとに知らされました。秀吉は烈火のごとくおこって、

「だから危険だといったではないか。たよりにならぬやつらめが! かくなるうえは、私が自分で、けりをつける」

と、二万の大軍をただちにひきっれ、小幡城めがけて進撃しました。

ところが小幡城に到着して、ときの声をあげてみると、城はすでにもぬけの空でした。

いったんこもるとみせかけて、秀吉の大軍をひきつけた家康は、夜のうちにまたひそかに動き、小牧山へ戻ってしまったのです。

ここと思えばまたあちら、きびんな相手の動きに、秀吉も口あんぐりでした。

こうして戦場は再び、尾張平野にもどりました。今度は秀吉も、うかつには動きません。

「家康め、何をたくらんでいるやら、知れたものではない。あせって出てゆくと奴めの術中にはまる」

そう考えて、じっと辛抱しました。

家康も同じでした。元々軍勢は、家康方がずっと少ないのです。

相手が出てくるのを、逆手にとれば勝てますが、正面からぶつかっては、不利に決まっています。

家康はそれを、よく心得ていました。

ときたまの小ぜりあいをのぞいて、根くらべのようなにらみあいが、つづきました。

こうして、数か月がすぎ、さすがに両軍とも疲れてきました。

秀吉はそこで、新しい作戦をたてました。

一部の部隊を尾張平野に残し、残りの大部分を、一旦引きあげさせ、方向を転じて伊勢国と美濃国にむかわせました。

伊勢の長島は、織田信雄の本城であり、さらに伊勢から美濃にかけて、出城がいくつもあります。

秀吉はそれを、攻撃目標にえらびました。信雄をおどして、尾張平野からさそいだそうという計画でした。

あんのじょう、信雄はこれに、ひっかかりました。

留守中に本城を奪われたら、前線でいくら勝っても、帰れる場所がなくなってしまいます。

彼はおおいそぎで、手勢とともに長島城へもどりました。

秀吉はほくそえんで、家康の出方をうかがいました。

もし、家康が信雄のあとを追ってきたら、今度はこちらが待ちぶせして、全滅させるつもりでした。

だが、家康もそんな手はくいません。

彼は小牧山を酒井忠次に守らせて、尾張平野の羽柴勢をくいとめ、自分は主力部隊をひきいて、一旦、清州城までひきあげました。

こちらはこちらで、秀吉のつぎの出方を、見まもるかまえでした。

この数か月にわたる戦いを「小牧山の合戦」といいます。

はっきりした勝負のつかぬまま、小休止となりました。

いや、見方によっては、家康の判定勝ちかもしれません。

なにしろ長久手において、秀吉に見事、ひとあわふかせてやったのでしたから。

122

9 豊臣秀吉に服する top

だが、すべてに用心ぶかい家康が、この時大きな手ぬかりを演じました。

それは織田信雄(おだのぶかつ)を、ほうっておいたことでした。

信雄は元々、父親に似ず意気地のない男でした。

歌だの踊りだのはじょうずでしたが、政治や戦術には全く能がありません。

だからこそ秀吉も柴田勝家も、織田家の後継者として問題にしなかったのでした。

家康からみても、信雄は役に立ちません。

秀吉と戦うための口実になったものの、実際にそばにいられることは、むしろ足手まといでした。

いざ合戦が始ると、何よりも重要なことは、いかにして秀吉に勝つかであり、これが徳川家の運命を決めるのです。

信雄(のぶかつ)に気をつかうあまり、作戦が後手にまわっては、一大事です。

おのずと信雄は、ほうっておかれることになりました。

ところが世の中には、人一倍愚かなくせに、人一倍うぬぼれの強い人間がいるものです。

信雄もその一人でした。そういう信雄の性質を、秀吉はとくとわきまえています。

何といっても秀吉は、若いときから織田家に仕え、信雄が少年のころから、そばで見て知っていました。

従って信雄をどう扱ったらよいか、家康よりもはるかに心得ていました。

小牧山の合戦のあと秀吉は軍勢を動かして、美濃の加賀野井城、竹が鼻城、伊勢の松が島城、峰城、千草城、七日市城、浜田城、楠城、国府城、神戸城、沢城と、矢つぎばやに次々奪いました。

これらはどれも、信雄の城でした。

長島城はほとんど孤立してしまい、信雄はすっかり心細くなりました。

ころはよしと、秀吉は、長島城へ密使を送り、

「私は、信雄さまにたいし、そむく気持など毛頭ありません。

信雄さまのほうから、戦争をしかけられたので、やむなく応じました。

信雄さまは家康にだまされておいでです。

家康は信雄さまを利用して、自分が天下をとろうと考えています。

その目的を達したら、すぐにでも信雄さまを殺すでしょう。

あんな男にだまされず、私のほうへおいでください。

織田家の新しいご領主、三法師さまの叔父さまとして、おもてなしすることを、約束いたします」

と、そそのかしました。

信雄は気持が、グラリとゆらぎました。

「確かに、いわれてみれば、そのとおりではないか。今度の戦争で損をしたのは、私ばかりだ。

私の城だけが次々奪われたのに、家康は何もしてくれない。家康はやっぱり、信用できない男なのだ」

ついに信雄は、家康にひとことの断りもなく、

「秀吉と仲直りする」と、発表しました。

これを知って家康は、

「しまった!」と、思わず、叫びました。

彼が秀吉と朧ったのは、あくまで信雄を助けて、織田家の逆臣を討つというのが、口実でした。

だからこそ、佐々氏や長曽我部氏などの大名たちが、織田家への義理で、協力してくれました。

信雄と秀吉が仲直りしては、その理由がなくなってしまいます。

このままでは、家康が孤立する番でした。

「秀吉めに、まんまとやられた!」

くやしいけれど、そのことを、認めざるをえません。

長久手の戦場では勝ちましたが、もっと大きな対決の場で、見事に負けたわけです。

秀吉を倒して天下を取る望みは失われました。

しかし、いつまでも、くやしかってばかりはいられません。

情勢の急変に、いそいで応じなければ、それこそ、徳川家が滅ぶことになりかねません。

しかしこの点で、家康は有利でした。

これまでの生涯において、彼は耐えがたきに耐え、忍びがたきを忍ぶ訓練を、充分すぎるほど積んでいたからです。

いっときの面子にこだわって、自滅するようなことはやりません。

家康はただちに、秀吉のもとへ、和睦を申入れました。

秀吉は条件として、家康の息子の一人を、人質に出せといいました。

長男の信康は、さきに自害しましたが、家康にはまだほかに、息子と娘がいくにんもいました。

家康はそのうち、三男の長丸(ながまる)を特に見こんで、将来の徳川家を継がせようと、ひそかに考えていました。

これがのちの、徳川秀忠(ひでただ)です。

しかし、そのほかの子供のだれであれ、人質に出す気などありません。

人質の暮らしがどんなにみじめか、彼自身が骨身にしみて知っていたからです。

秀吉は百歩をゆずって、たんなる人質ではなく、自分の養子として、大切に育てるからと、いってきました。

そこで、家康も次男の於義丸(おぎまる)を、送ることにしました。

於義丸は少年ながら、見るからにたけだけしい顔をし、武芸にすぐれていました。

秀吉はすっかりこの子供が気にいって、のちに元服のとき、自分の名前の一字をあたえて、結城秀康(ゆうきひでやす)と名乗らせました。

天正十三年(一五八五)、京都の朝廷は秀吉に関白(かんぱく)の位をあたえ、さらに翌年は太政(だじょう)大臣に任命しました。

これは当時の日本で、最高の位です。

この時秀吉は苗字を、豊臣と改めることにしました。そして名実ともに、天下の支配者になつたのです。

毛利輝元も、長曽我部元親も、秀吉に従いました。

まだ従わない有力な大名は、小旧原の北条氏政、仙台の伊達政宗、薩摩の島津義久がいました。

しかし彼らの従うことも、時間の問題だと思われました。

ところが、ここにもう一人、正式に従うという意志を、いっこうに明らかにしない人物が、残っていました。

それはほかならぬ、家康でした。

於義丸を送って和睦したとはいっても、これは対等な相手が、とりあえず戦争をやめたということにすぎません。

得意の絶頂にありながら、秀吉にはこれが気がかりでした。

「家康のほうから出てきて、私の前で頭を下げ、私の命令に服することを、誓わせなければならない」

そう思いながら、イライラしていました。

その家康は、領地にこもったまま、おいそれと動こうとしません。

とはいっても、秀吉を無視したわけでは、もちろんありませんでした。

天下取りの夢が破れたいま、彼はつぎの目標をたてていました。

織田政権にかわる豊臣政権のもとで、天下第二の地位を、これまでどおりに示しつづけることでした。

そのためには、あまりへりくだりすぎてはなりません。

「秀吉に、あまく見られぬためには、もう少し、手こずらせる必要がある」

武力にかわり、外交による新しい戦いが始りました。

秀吉は、ついにしびれをきらし、自分のほうから、使者をよこしました。そして、「朝廷はこの秀吉に、新しく天下の支配を龠じられた。徳川どのにも、協力していただきたい。協力される約束を、秀吉の前で、いってくださらぬか」

と、たのんできました。だが家康はあいかわらず、動ぎませんでした。使者の前で、

「秀吉どののご出世は、まことにおめでたいことだ。家康も心から喜んでいますぞ」

などといいながら、そのあと、わざと、

「秀吉どのと家康が、もしも万一、また戦争をするようにたったら、兵力は十対三で、秀吉どのがずっとまさっている。

当然、秀吉どののほうから攻めてこられるだろう。

だがそうなると、戦場はこの家康の領内ということになる。

土地の様子は、こちらのほうが、ずっとよく知っている。

そうだとすれば、はたしてどっちが有利か、わからなくなりますな。

なにしろ、長久手(ながくて)という前例もあることだし……」

と、おどかすことも、忘れませんでした。

家康が動かない理由は、もう一つありました。それは、暗殺の不安です。

なんといっても家康は、秀吉にとって、もっとも手ごわい競争相手です。

うまくおびきよせて、消してしまう危険が考えられました。

家康の重臣たちも、そのことを心配しました。とうとう、秀吉はいいました。

「家康どのが疑われるのも、考えてみればもっともだ。このうえは義兄弟になろう。

築山どののあと、家康どのには、正式の奥方がおられないと聞く。後妻として、私の妹をさしあげよう」

秀吉の妹は旭姫(あさひひめ)と呼ばれていました。

とはいってもこの時すでに四十四歳で、佐治日向(さじひゅうが)という武士の妻でした。

秀吉は、むりやり離婚させて、家康のもとへ旭姫を送りました。

これまでこばんでは、おだやかでなくなります。

四十五歳の家康は、一つ年下の旭姫と再婚することになりました。気の毒なのは、佐治日向でした。

秀吉は日向に、離婚のかわりとして、五万石の領地をあたえるといいましたが、日向は、

「妻と領地を取りかえたとあっては、男の面目がたちません」

と断わり、自殺してしまいました。

だが、それでも家康は、まだ動きません。秀吉は、とうとういいました。

「私の母を人質として徳川家へ送る。だから、どうか、家康どのにきていただきたい」

秀吉の母は、大政所(おおまんどころ)と呼ばれていました。

秀吉が、極貧の中で、自分を育ててくれた母親に、日頃孝行のかぎりをつくしていることは、天下に知られていました。

その母親を、あえて人質にするというのです。家康もここで手をうつべきだと、決断しました。

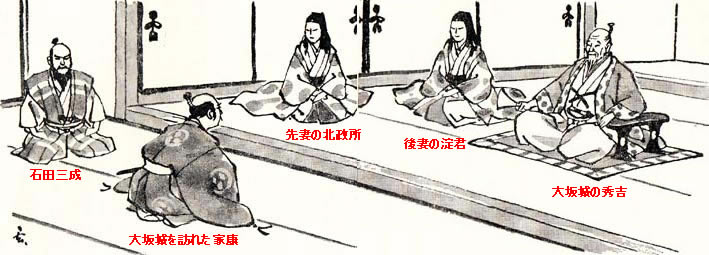

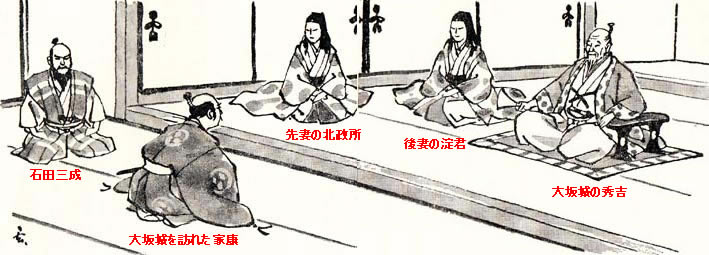

|

大勢の大名の前で秀吉への忠誠を誓う家康。

ここに至るまでには両者の多くの駆け引きがあった。

|

天正十四年(一五八六)の秋、家康は秀吉と対面するべく、大勢の供の者をつれて、大坂へゆきました。

家康が到着した日の夜ふけに、秀吉は頭布で顔をかくし、こっそりと宿舎を訪ねてきました。そして、

「このたびは、よくきてくださった。ついでにもう一つ、願いごとを聞いていただきたい」

と、いいだしました。家康が、

「どうぞ、なんなりと、おおせつけください」

と、答えると、秀吉は、

「私は現在、関白太政大臣という、最高の位にいるが、元々は貧しい家の生まれであった。

そのため、元の織田家の重臣や、諸国の大名たちの中に、私をあなどっている者がある。

表面はうやまったふりをしているが、腹の中で舌をだしているのだ。

もし徳川どのが、私の前でちょっとでもいばる態度をとられたら、そういう連中はますます私を、あなどるようになるだろう。

そうならないように、くれぐれも気をつけていただきたい。そのことを、ひたすらお願いする」

と、頭を下げて頼みました。家康はすでに、決心しています。

「わかりました。どうぞご心配なく」

そうはっきり、約束しました。

翌日、大坂城の大広間で、二人の対面が行われました。

正面には秀吉が、ことさらふんぞりかえって、すわっています。

周囲には大名たちが、ズラリと並んでいます。

家康はその前に進みでて、ひれふさんばかりに、秀吉に挨拶しました。そして、

「家康がこうして参りましたからには、秀吉さまを二度と戦場にお出しするようなことは、いたしませぬ。

この家康が身がわりとなって、お守りいたします」

と、いいました。秀吉は、大名たちにむかい、

「いまの徳川どのの言葉を、よく聞いたか。私は、よい妹婿をもって、まことに幸せである」

と、はしゃぎました。

家康はこうして、秀吉の望みをかなえました。

と同時に天下第二の地位を守りぬき、秀吉にもし万一のことがあったら、すぐ身がわりになれるということを、大名たちにわからせました。

秀吉のいる大坂城は、天下の支配者にふさわしく、見るからに堂々たるものでした。

ひときわ高く、天守閣がそびえたち、巨石を積み上げた石垣が、まわりを固めていました。

さらに周囲には、深い堀が、幾重にもめぐらせてありました。

秀吉は得意になって、家康を案内し、総の中を見せてまわり、

「たとえ日本中の大名が、束になって攻めよせても、この城は落とせないぞ」

と、自慢しました。そのあげく、調子にのって、

「だがこの城も、落とそうと思えば一つだけ方法がある。

まずあの堀を、ことごとく埋めてしまうことだ。そうすれば、落とせるぞ」

としゃべり、そのあとさらに、

「だから私はどんなことがあろうとも、この堀だけはだれにも手をふれさせないぞ」

といって、大声で笑いました。家康は、

「ごもっともです」

とだけ、答えました。

だが彼はいまの秀吉がいったことを、けっして忘れませんでした。

あくる天正十五年(一五八七)、家康は朝廷から、大納言という高い位をあたえられました。

同じ年、秀吉は九州へ軍勢を出し、薩摩の島津氏を降服させました。

この頃から秀吉はしだいにわがままな振舞いが、多くなってきました。

大坂城だけでは満足せず、京都に贅沢のかぎりをつくした豪邸を建て、これを聚楽第(じゅらくだい)と名づけました。

そして、ときの後陽成天皇や、朝廷の公家たち、諸国の大名たちを招いて、大がかりな宴会を行いました。

家康は秀吉の機嫌を損じないように、つとめました。

秀吉が、庭へおりようとすると、家康はさっと走りでて、ぞうりをそろえました。

このありさまを見て、家康の家来の中には、

「殿さまともあろう者が、何もあんなことまでしなくとも……」

と、眉をしかめる人々もいました。だが、家康は、かまいませんでした。

低い地位から出世した人間ほど、いばりたがるものです。

そういう秀吉の気性を、家康はちゃんとのみこんでいました。

秀吉はすっかり上機嫌で、家康のことを「律気(りちぎ)な大納言(だいなごん)」というようになりました。

ある日、秀吉は大名たちを聚楽第に集めて、踊りの会をもよおしました。

専門の踊り手をよぶのではなく、大名たち自身に踊らせようというのです。

まず、秀吉自身が踊りました。ちっともうまくありません。

しかし、見ている人々は、いかにもうまいかのように、ほめそやしました。

ついで織田信雄(おだのぶかつ)が舞台に上がりました。

信雄は竜田流という舞いを、若いときから習っていました。

さすがに踊り方は本式で、はじめからしまいまで、実に見事に舞いました。

とうとう、家康の番になりました。家康はこれまでろくに踊りなど、やったこともありません。

舞台にのぼって、うろおぼえに手足を動かしてみたものの、どうにもこうにも、格好がつきません。

汗をポタポタたらしながら、ぶざまに体をふっている、そのありさまを見て、見物人はいっせいに、笑いだしました。

「信雄どのは、さすがに育ちがよい。

それにくらべて家康どのときたら、まるで三河の農民が、はじめて都にでてきたようではないか」

そんなことを、いう者もいました。

だが、この時、見物席の一隅で、四人の大名が、ヒソヒソと話合っていました。

黒田孝高、加藤清正、島津義弘、浅野長政で、いずれも一流の武将たちでした。

「信雄のおろか者め。役に立たぬことは、あのようにうまいが、役に立つことは、何もできぬでぱないか」

「そうよ。それにくらべて、家康はどうだ。

役に立たぬことはあのようにへただが、役に立つことは、何でもうまくやる」

「あれ見よ。笑い者にされたふりをして、腹の中ではきっと、自分のほうが笑っているぞ。

全く油断のならぬタヌキ親父だ」

「そのとおり、煮ても熄いても食えぬとは、家康のことをいうのだ」

家康のおそるべき才能を、ちゃんと見ぬいている人々がいたのでした。

天正十八年(一五九〇)、秀吉の妹で家康の後妻だった旭姫が病死しました。

この年、秀吉は大軍を出動させ、小田原の北条氏を攻め、ついにこれを滅ぼしました。

東北の伊達政宗はそれを知ると、自分から進んで、秀吉に降服しました。

こうして秀吉による天下統一が、名実ともに成しとげられました。

だが、これとともに秀吉のわがままは、いよいよ高じてきました。

10 江戸城へ top

小田原攻めがおわると、秀吉は突如として、

「北条がこれまで治めていた関東の土地を、すべて家康どのにあたえる。だから関東へ移られるがよい」

と、いいだしました。秀吉は、家康の手腕を認めて、

「関東にはこれまでどおり、北条の天下をなつかしみ、忠義をつくそうとする者が多い。

これをおさえるには、よほど力のある者でないと、むずかしい。家康ならば、きっとできるにちがいない」

と、思ったからです。だが同時に、ひそかに、

「家康を、昔からの領地である、三河国におくことは、はなはだ危険である。

いまは律義な様子をしているが、いつか、反乱をおこさぬともかぎらぬ。あの男に、明智光秀のまねをされてはたまらない。遠い関東に追いはらって、北条の旧臣たちの相手をさせておくのが、安全にちがいない」

とも、考えたのでした。要するに、秀吉から見て、一石二鳥でした。

関東へゆけという命令を聞いて、家康の家来の中には、

「これこそ、徳川家の勢力をよわめるための、秀吉どのの陰謀ではないか。殿さまが、あまりに従順なので、秀吉どのはつけあがるのだ!」

と、またまた、いきりたつ者もいました。家康にも、秀吉の本心は、わかっていました。

しかし家康は、今度も、

「まあまあ、そうおこるな。新しい土地へうつるのも、気分を変えるによいぞ」

と、これをおさえました。

彼は、秀吉のたくらみにのったと見せて、逆に利用しようとしたのです。

家康は、ひそかに、

「秀吉のわがままは、これからひどくなりこそすれ、とどまるはずがない。

近いところにいたら、いつなんどき、どんな難題をふっかけられるか、わかったものではない。

いまのうちに、遠くへいったほうが、安全である」

と、考えたのでした。

もう一つ、家康にそう決心させたのは、秀吉直系の大名たちの争いでした。

かって秀吉は、織田信長の配下の一武将として、各地を転戦しました。

その当時の秀吉が、なによりもほしかったのぱ、合戦に強い家来でした。

その頃召しかかえた勇気ある若者たちは、現在、いずれも領地をあたえられて、大名になりました。

加藤清正と福島正則が、その代表でした。

だがやがて秀吉は、信長にかわって天下を治めるようになりました。

そうなると戦争に強いよりも、政治や経済にあかるい側近が、どうしても必要です。

このために、とりたてられた代表が、石田三成でした。

全国の大名たちがことごとく服従したいま、戦争に強い武将たちの出番はなくなりました。

アベコベに、政治や経済はますます重要になり、三成は秀吉の側近として、重きをなしてきました。

清正や正則にとっては、はなはだおもしろくありません。

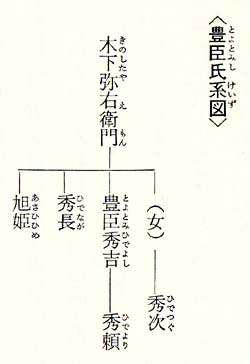

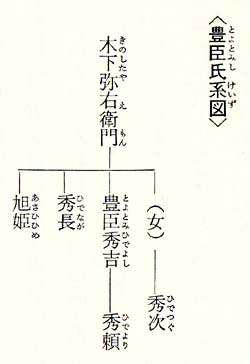

さらにこれに、秀吉の家庭の事情がくわわって、話かややこしくなりました。

秀吉には、若いとき結婚した、ねねという妻がいました。しかし、子供が生まれません。

やがて秀吉は晩年になって、信長の姪にあたる、茶々(ちゃちゃ)という娘を愛し、側室にしてしまいました。

秀吉が天下人となったいま、ねねは北政所(きたのまんどころ)と呼ばれ、一方、茶々は淀君(よどぎみ)と呼ばれるようになりました。

そして秀吉は淀君ばかりかわいがって、北政所をほったらかしにしました。

石田三成が秀吉のところへゆくと、いつもそこには淀君がいます。

秀吉の機嫌を損じないためには、淀君の機嫌を損じてはなりません。

三成は独りでに、淀君に取入るようになりました。

このありさまを、北政所はもちろん、不快に思っていました。

北政所も清正も正則も、若いころから、秀吉を助けて、ともに苦労してきた仲間でした。

そしていまはそろいもそろって、秀吉のそばから遠ざけられました。

彼らはおのずと、一つにまとまりました。清正や正則は、何かというと、北政所のところに集まり、

「近頃の秀吉さまには、困ったものだ。これというのも、みんな三成のせいだ」

「あの茶坊主め、刀一つ満足に持てぬくせに、口だけは達者で、秀吉さまをたぶらかすのだ」

と、不平をならしていました。

家康はそのいきさつを、知っていました。

この対立もこれから、ひどくなりこそすれ、到底おさまりそうもありません。 |

秀吉は先妻のねねとの間に子供がなかった。晩年に後妻の茶々(淀君)との間に孫のような秀頼が生まれたので、後継者としていた秀次は消された。 |

「どっちが勝つか、いまのところ、見当がつかない。

近くにいたら、いやでも争いにまきこまれ、いらぬ苦労をしなければならぬ。

ここはしばらく、遠くにいって、見物しているにかぎる」

彼は、そう考えました。関東へうつることは、このためにも、有利でしょう。

血のにじむ思いで独立をかちとった先祖伝来の三河の土地に、愛着のないはずがありません。

しかし家康は思いきって、それを断ちきりました。

関東にうつってから、どこに本拠をおくかが問題でした。多くの家来たちは、

「それは、小田原がよいと思います。北条氏のたてた立派な城が残っており、町もすでにできあかっています」

と、いいました。だが、家康は、これに反対し、

「考えてもみよ。小田原の町がこれまで栄えたのは、ことごとく北条氏のおかげだった。

土地の者たちのおいたには、いまでも北条家をしたう気持が、根強く残っているにちがいない。

そこへ私がノコノコといったら、どうなるか。

徳川の奴めは北条さまを追いだして、あとを乗っとりやかっかと、うらまれるにちがいない。

小田原はこのままにしておき、別の土地に新しい城をつくるべきだ」

といいました。そして、いろいろ調べて、江戸がよいと思いました。

その頃の江戸は、江戸湾(東京湾)に面した、小さな海辺の町にすぎませんでした。

室町時代の末に太田道灌(おおたどうかん)という武将が、そこに城をつくりました。

そしていっときは栄えましたが、道灌が死ぬとまたさびれてしまいました。

城だけは残っていたもののすっかり荒れはて、床板はくさり屋根は崩れて雨もりがひどく、あたりには雑草がおいしげり、化け物屋敷のようでした。

町といっても、かやぶき屋根のあばら屋が、百軒ほどあるだけでした。

その荒れはてた江戸城を、家康はあえて自分の城にしようと決心しました。

それを聞いて、秀吉も、

「江戸とは、よい場所をえらばれた。あの海辺は船がつくのに便利で、交通の中心になりうる。

しかもまわりには、広大な武蔵野の原があるから、これから開拓すればよい」

と、賛成し、すべてが決定しました。

天正十八年(一五九〇)八月一日、家康は軍勢をしたがえて、江戸にはいりました。

それと同時に、これまでの領地のかわりに、武蔵、相模、伊豆、下総(しもうさ)、上総(かずさ)、上野(こうずけ)という六か国を、秀吉からあたえられました。

家康はこの機会に、榊原康政(さかきばらやすまさ)井伊直政(いいなおまさ)本多忠勝(ほんだただかつ)をはじめ、昔から仕えた主だった家来たちに、それそれ広い土地をわけることにしました。

また地位の低い武士たちは、江戸城のすぐ近くに住まわせて、役所へかよいやすくしました。

これらの武士たちは、「旗本」と呼ばれました。

しかしこの時、酒井忠次(さかいただつぐ)には、わずかな土地しかわけませんでした。

忠次は不満で、家康の側近に仕えていた、富田左近(とみたさこん)にむかい、

「いくら何でも、不公平ではないか。私はともかく、息子の家次がこれではかわいそうだ。

家次のために、もっと多くの土地をくださるよう、貴殿から申しあげてくれ」

と、頼みました。

左近がそれを伝えると、家康はいいました。

「親ならば誰だって、子がかわいい。だが忠次だけは違うと思っていた。これが私の返事である」

若い左近には何のことやら、わかりません。けげんな顔をしていると、家康は重ねて、

「余計なことは、何もいうな。いまいったとおりを、忠次に伝えよ。そうすれば、すべてわかる」

と、いいました。

左近は、そのとおりにしました。すると、忠次は、真っ青になって、

「殿はやっぱり、あのことを、根にもっておられるのか!」

とさけんでワナワナ震え出しました。

そのとおり、家康はかって忠次が信長にたいし、信康の自殺する原因をこしらえたことを、忘れていなかったのです。

数日ののち忠次は出家して、寺に引きこもってしまいました。

家康は一方、江戸を治める総責任者に、榊原康政を任じました。

また、伊奈忠次という人物の手腕をみこんで、関東地方の農村を支配する代官にしました。

その頃、秀吉のほうは家康が予想したとおり、ますますわがままとなり、目にあまる振舞いが、ひどくなってきました。

秀吉はかって甥にあたる秀次に、自分のあとを継がせると決め、関白の位をゆずって、以来、自分は太閤と呼ばれていました。

ところが、その後しばらくして、淀君との間に、男の子が生まれました。

この子供が、のちの秀頼です。

そのとたんから秀吉は、秀頼を跡継ぎにしたくて、秀次を邪魔者扱いし、あげくのはてに秀次の一家を、幼い子供までふくめて、みな殺しにしてしまいました。

そればかりではありません。秀吉は思いあがって、

「私の土地は、日本だけではせますぎる。朝鮮と明国(中国)を占領し、自分が王さまになるのだ」

と、とんでもないことを、いいだしました。

全国の大名たちも、これにはあきれました。

しかしすでに秀吉は、いいだしたら最後、だれの意見も聞きません。

しかも彼の側近には、その意見をいう者さえ、一人もいませんでした。

かくて、全国の大名たちに、出陣の命令が出されました。その命令は、もちろん江戸にも届きました。家康は、

「ヤレヤレ、さすがの秀吉どのも、ついに老いぼれてしまったか。これは到底、まともな人間の考えることではない」

と、ため息をつきました。

だが、家康は同時に、秀吉の性質を知りぬいていました。

「うかつに反対したら、秀吉はかえって意地になり、ますますムチャをいいだすにちがいない。

ここは黙って、やりたいようにさせるほかあるまい」

そう考えた家康は、秀吉にたいし、

「関東にはまだ、昔の夢を忘れかね、秀吉さまにたてつこうとする者が少なからずいます。

私が長い間ここを留守にしたら、どんなことになるか、わかりません。

私はしばらく、関東を治めることだけに、つとめたいと思います」

と、返事しました。これによって、家康は、朝鮮への出兵を、まぬがれることができました。

「思いきって、三河を捨てて、関東へきたかいがあった」

彼は本心から、そう思いました。

だが家康のようにうまい口実を見つけられなかった大名たちは、嫌々ながら軍勢をひきいて、海をわたらなければなりませんでした。 |

秀吉の命令で朝鮮征伐に出かける大名たち。

家康は新領土の関東が安定していないという理由で、

朝鮮征伐への出兵を逃れた。

|

家康の予想したとおり、この遠征は、大変な失敗でした。

朝鮮の人々は日本軍が突然、攻めよせてこようなどと、考えてもいませんでした。

そこを不意打ちしたわけで、はじめのうちは、日本軍が勝ちつづけました。

ながいあいだ出番がなく、不満たらたらでいた加藤清正などは、魚が水をえたごとく、各地で華々しい戦果をあげました。 だがやがて、朝鮮の軍隊が態勢をたてなおし、しかも明国の大軍が、これを応援にきました。

形勢はたちまち逆転し、日本軍はいたるところで、苦戦におちいりました。

この失敗で、秀吉はすっかり、気がよわくなりました。

「私はもうこのさき長くない。私が死んだあと、秀頼はまだ幼い。

秀頼が大人になるまで、豊臣の天下を、守れるだろうか」

それを考えると、心配で心配で、夜もねむれません。

「私の死んだあと、一人だけずばぬけて強い大名がでたら、力にものをいわせて、秀頼の天下を奪うだろう。

そうならないように、有力な大名たちを、互いに張りあわせれば、安全にちがいない」

秀吉はそう考えて、「五大老」「五奉行」という制度をおくことにしました。

大名たちのうち、特に有力な五人をえらび、大老という役につけて秀頼を守らせ、一方、秀吉の側近のうちから、能力にすぐれた五人を、奉行という役につけて、政治を行わせようという制度で、いまの言葉でいうと、多数合議制になります。

そして五大老には、徳川家康、前田利家(まえだとしいえ)上杉景勝(うえすぎかげかつ)毛利輝元(もうりてるもと)宇喜多秀家(うきたひでいえ)、五奉行には、石田三成(いしだみつなり)浅野長政(あさのながまさ)長束正家(ながつかまさいえ)増田長盛(ましたながもり)前田玄以(まえだげんい)を、それそれ任命しました。

これでもまだ不安だと秀吉は、家康にたのんで秀忠の娘の千姫を、秀頼と婚約させました。

自分の孫娘の夫となれば、家康もきっと、秀頼を本気で守ってくれるにちがいないと、あてにしたのでした。

また、五大老と五奉行にたいし、秀頼が大人になるまで、大名たちに領地をあたえてはならない、と約束させました。

秀頼がみずから、政治を行えるまでは、すべて現状のまま手をつけるなということでした。

領地の配分をめぐって大名たちの争いがおこると、またまた、世の中が騒がしくなります。

それに乗じて、豊臣家の天下が奪われることを、秀吉はなによりもおそれました。

慶長三年(一五九八)八月、秀吉は死にました。その直前、彼は前田利家と家康を病床に呼んで、

「どうかあと、秀頼をよろしく頼む。くれぐれも頼む。一生のお願いだ。頼む、頼む、頼む……」

と、しつっこくくどいほど、何度もくり返し、いい残しました。彼の年は、六十三歳でした。

秀吉が死んだことは、すぐ全国に知れわたりました。

ところがそれを悲しんだのは、つね日頃、秀吉に取入り私服を肥やしていた少数の人間だけで、たいていの人は、

「これでやっと、わがままな独裁者の気まぐれに、おびやかされないですかのだ」

と、むしろほっとしたのでした。大名たちも、例外ではありません。

ともかくもすぐに片付けなければならない問題は、朝鮮での戦争を、一日も早く止めることでした。

これについて、五大老と五奉行の誰も反対しません。

これまで江戸にこもって、動かずにいた家康は、再び活動をはじめました。

この戦争は、元々日本が無法におこしたもので、苦戦におちいったのも自業自得であると、少なくとも朝鮮と明国では考えています。

このままほうっておくと、日本軍は全滅するでしょう。

家康はすぐ急使を朝鮮へ送り謝罪する一方、すぐ徹退するようにと、各地の日本軍に指令しました。

どろ沼のような戦局に、うんざりしきっていた日本軍は、待っていたとばかり、これに従いました。

勇猛をもってなる島津義弘のひきいる薩摩勢が、明と朝鮮の軍隊の追撃を、かろうじて押しかえしたそのすきに、日本軍は何とか、引きあげることができました。

秀吉のわがままから始まった戦争は、やっと終わりました。

だが、五大老と五奉行が協力したのは、ここまででした。

11 あらしの前夜 top

最大の難問が片付くと、たちまち五大老も五奉行もそれ以外の大名たちも、自分の利益だけ求めて動きだしました。

秀頼はわずか六歳です。成長して、どんな人物になるやら、見当もつきません。

彼が大人になるまで、秀吉の遺言を守って待っていようと考える大名など、いるわけがありません。

豊臣氏の天下も、これで終わりだと、誰もが考えました。

いや一人だけ、秀吉の意志を忠実に守って、秀頼を育てたいと考えた大名が、前田利家でした。

前田氏はこの時、北陸地方に広大な領地を持つ、もっとも有力な大名でした。

だが、利家は温厚な人柄で、天下を奪う野心などありません。

秀吉とはともに、少年時代から信長に仕え、無二の親友でした。

それだけに秀吉のいまわのきわの頼みを、何とかかなえてやりたい、と真剣に思いました。。

秀頼の母親の淀君は、天下の政治などわかりません。

ただ我が子かわいさに、秀吉のあとは、秀頼が継ぐのが当然だと、ひたすら信じきっていました。

石田三成はひそかに、別のことを考えていました。

かって織田信長は、足利義昭を名前だけの将軍にして、実際には自分が天下をとりました。

つぎに秀吉も、三法師をたてて同じことをしました。

今度は自分がそれをやる番だと、三成は考えました。

まず秀頼を名目だけの将軍にしたて、そのもとで権力をにぎり、やがて名実ともに天下を支配することが、三成の計画でした。

「信長どのも秀吉さまもやったことを、私がやったとて、なにが悪いか」

それが三成のいいぶんでした。

一方、加藤清正や福島正則には、自分で天下をとる野心などありません。

政治のように面倒くさいことは、とても性にあわないことを、彼らは自覚していました。

だが彼らは同時に、石田三成への憎しみにこりかたまり、三成にだけは天下をとらせてなるものかと、反感をつのらせていました。

越後から会津(福島県会津若松市)へ本拠をうつした上杉景勝や、仙台の伊達政宗、中国地方の毛利輝元、筑前の黒田孝高、薩摩の島津義弘なども、機会あらばと天下人への望みを、ひそかに抱いていました。

ただし彼らはいずれも、日本の中心から遠すぎるところに本拠を持ち、このことが大変に不利でした。

そういうなかで、家康はいちばん有利な立場にいるはずでした。

これまで秀吉のもとで、天下第二の地位を占めつづけ、順番からいっても一位になるのが当然です。

しかも領地は、関東にうつったおかけで、どの大名よりも広大でした。

だが皮肉にも待ちに待った出番のきたいま、第二の地位を保つべく、これまで行ってきた努力が、かえって不利になりました。

「家康という男は、秀吉さまにいつもへつらって、自分の利益だけをはかってきた」

そう見なす人が、ふえていたのです。

多くの大名たちが、朝鮮の戦争でさんざん苦労し損害をこうむっていたあいだ、家康一人は無傷のままでした。

このことは、有利なようですが、同時に強い反感をまねきました。

「家康ははじめから、朝鮮出兵に反対だったというではないか。

だったら、秀吉さまに忠告して、やめさせればよかったのだ。

そうすれば、私たちも、余計な苦労をしないですんだのだ。

だのにあの男は、黙って、自分だけがうまくやった。

家康のやり口は、いつもそのとおりだ。全く、いけ好かないタヌキ親父だ」

そういう評判が、ひろがりはじめていました。

家康とても、すべての世論を敵にして、勝てるわけがありません。

文字どおり目の前にぶらさがった天下ですが、手もとが一つ狂えば、永久に手の届かぬところへいってしまいます。

家康にとって、いまこそ、本当の天下の分けめでした。

武力ですべてが片付くなら、むしろ簡単でした。

いま必要とされるのは、それ以上にむずかしい、微妙きわまる駆けひきなのでした。

だがあせらず、じっくりと一歩ずつ、目的に近づくことこそ家康の得意中の得意でした。

まず有力な味方を、少しでもふやすことだと考えて、彼は島津義弘に接近しました。

南九州の薩摩半島の北西部は、かって島津氏の領土でしたが、そののち秀吉が取上げて、いまではだれのものか、はっきりしないようになっていました。

家康はそれをあらためて、島津義弘に返しました。義弘がよろこんだことは、いうまでもありません。

さらに家康は、自分の子供や孫たちと、各地の大名たちとの縁組みを、どんどん行いました。

これらの行動を見て、前田利家が抗議しました。

「秀頼どのが大人になるまで、大名たちに領地はあたえないと、申合せていたではないか。

それが秀吉どのの遺言であった。

近頃の家康どのの振舞いを見ていると、天下を奪う野心ありと噂されても、やむをえないところが多い。

もうすこし、自重(じちょう)していただきたいと思う」

これにたいし、家康は答えました。

「問題の薩摩の土地は、元々島津氏のものであり、その持ち主をはっきりさせただけで、けっして新しい領地をあたえたわけではない。

よその大名と縁組みをすすめたのは、みんなと仲良くして、世の中を平和にする願いからでたことであり、それ以外に何の野心も持っていない」

とはいっても、利家にたいしてだけは、家康とて遠慮しなければなりませんでした。

利家には野心がないだけに、かえって人望があり、利家から非難されることは、世間の信用を失うおそれがありました。

家康もいささか無理押しを、手びかえなければなりませんでした。

利家は豊臣氏の天下を守るため、秀吉の側近だった大名たちを、争わせてはならない、と考えました。

三成も清正も正則も、利家にはさからえません。互いに不満をいだきつつも、争いは表面にでませんでした。

ところが、慶長四年(一五九九)、利家が病死し、とたんに世の中は、騒がしくなりました。

騒ぎの原因になったのは、むしろ秀吉の側近だった大名たちでした。

利家の死んだ夜、はやくも七人の大名が秘密の会議を開きました。

その七人とは、清正、正則をはじめ、細川忠興、加藤嘉明、それに池田信輝の息子の輝政、浅野長政の息子の幸長、黒田孝高の息子の長政でした。

もう利家に気兼ねする必要はないと、一同は、三成をやっつけるための声明をだしました。

「石田三成は、秀吉さまにゴマをすり、本当に忠義な家来をしりぞけて、これまで私腹を肥やしてきた。

いままた、おもてむきは秀頼さまをたてるふりをして、実際は、自分が天下をとろうとしている。

このゆるせぬ悪者を、我ら一同は、天にかわって退治するのだ」

三成はおどろいて、こんな乱暴者に殺されてはたまらぬと、家康の屋敷にかけこみ、

「利家どののお通夜というに、大名どもがつまらぬ騒ぎをおこしました。

私が出ていっては、騒動が大きくなります。しばらく、身をかくそうと思います」

といいました。家康は、

「それは利口な考えかただ。このまま私の屋敷に、おいでなさるがよい」

と、答えました。

ほどなく七人の大名たちが、家康のところへ押しかけてきて、

「三成めが、こちらにいると聞いた。あの卑怯者を、引きわたしていただきたい。

三成はこれまで、自分が天下をとるのに家康どのが邪魔になると、暗殺の計画すらたてていましたぞ。

家康どのにとっても、敵ではないか」

と、口々にいいました。だが家康は、それを押しとどめて、

「ご一同、お静かになさい。今夜は利家どのの通夜である。

そういう晩に騒ぎをおこしては、利家どのにたいしても申しわけがない。ここはひとまず、お引きとりください」

と、なだめました。

家康にそういわれては、無理押しもできず、七人は不承不承ながら、引きあげてゆきました。

家康はそのあと、三成に、

「今夜はおさまったが、あの連中のことだから、また同じ騒ぎをおこすにちがいない。

三成どのはしばらく、ご自分の城に戻って、身をひそめておられるのが、よいのでぱないか」

と、忠告しました。

三成の城は琵琶湖に近い佐和山(滋賀県彦根市)にありました。

家康は息子の秀康にいいつけて、三成を送らせました。

家康にとって三成は、ともに天下をねらう相手であり、最大の宿敵にほかなりません。

彼が家康の暗殺をはかったという噂も、前々から聞いていました。

にもかかわらず、家康はあえて、三成を助けました。

天下をめざす家康も三成も、味方の大名を、一人でもふやそうと、つとめてきました。

しかし目下のところ、どちらを支持するとも決めていない大名が、まだ少なくありませんでした。

いま、もしここで、家康が清正たちと一緒になり、三成を殺したとしたら、それら中立の大名たちが、

「家康という男は、あこぎなことをする奴だ」

と感じて、殺された三成に、同情が集まるでしょう。

そこをねらって、人望のある大名の誰かが、

「家康のようなひどい男に、天下をまかせることはできない。亡き三成にかわって、自分がタヌキ親父を討つ!」

といいだしたら、三成の味方だった大名はむろんのこと、これまで中立だった大名のほとんどが、そちらについてしまうでしょう。

そればかりか、家康側だった大名のなかからも、寝返る者が出てくるにちがいありません。

そうなっては、一大事です。

それよりも、三成を生かしておいて、二人で競争しているほうが、ずっと有利だと考えられました。

三成が相手なら、最後は必ず勝てるという自信が、家康にはありました。

「まかりまちがっても、清正や正則の仲間が、三成と組むはずはない。

そのうちに三成はあせって、自分のほうからことをおこすに決まっている。

そこをアベコベに、返り討ちにしてやろう」

それが家康の作戦でした。しばらくは、根くらべです。

しかも、根くらべにかけては、家康の右にでる者はいません。

とはいっても、ただじっとしていたわけではありません。

家康は中立する大名たちにはたらきかけ、次々と味方をふやしました。

このために細川忠興や、かって秀吉の側近だった堀尾吉晴(ほりおよしはる)とその息子の忠氏(ただうじ)などに、新しい領地をあたえました。

秀吉の遺言など、もはや反古(ホゴ)も同然でした。

毛利輝元や島津義弘や伊達政宗とは、特に交際をふかめようとしました。

もっともそれにたいする、輝元の態度はあいまいでした。

そこで家康は毛利氏の有力な一門である、吉川広家(きっかわひろいえ)と小早川秀秋(こばやかわひであき)を、自分の味方にひきいれました。

有力な大名だけでなく、遠い地方にいる小さな領主をも、家康はけっしてぞんざいに扱わず、たとえば宇都宮の蒲生秀行(がもうひでゆき)越後の村上義明(むらかみよしあき)同じく堀秀治(ほりひではる)山形の最上義光(もがみよしあきら)秋田の秋田実季(あきたさねすえ)と戸沢政盛(とざわまさもり)信濃の森忠政(もりただまさ)などに、たびたび手紙を送りました。

しかも、だれにたいしても、

「私はけっして秀頼さまにたいし無慈悲なことはしない。豊臣家の当主としてふさわしい扱いをするつもりだ」

と約束しました。

家康の仲間がふえてゆくのを見て、はたせるかな三成は、

「このままでは家康との差が開くばかりだ。いまのうちに何とかしなければ……」

と、あせりはじめました。

しかし三成とても、ひとかどの知恵者であり、無謀な戦争をいきなりやるような、愚かな男ではありません。

従ってうわべの平和が、しばらくつづきました。

そのうち、全く別のところから、火の手があがりました。

五大老の一人、上杉景勝は、その頃、領地の会津に帰っていました。

上杉家には、直江兼続(なおえかねつぐ)という家老がいました。

中々の野心家で、知恵も勇気もある人物でしたが、東北の地から、天下の様子をうかがって、ひそかに、

「家康と三成では、武将としても政治家としても、家康のほうがずっとすぐれている。

家康が一旦天下をとったら、それをくつがえすことは、もはやだれにもできまい。

しかし今ならばまだ、家康を倒すことができる。

上杉家が三成と協力して、東西からはさみ討ちにすればよい」

と考え、それを景勝にうちあけました。そのうえ、さらに、

「そしてそのあと、今度は三成を倒すのです。

家康にくらべると三成などはちょろいもので、簡単に片付けられます。

そうすれば、わが上杉家が、天下をとれるのです。

謙信さまのはたせなかった夢を、いまこそ実現できるのですぞ」

と、すすめました。

景勝もまた、野心のあることは、人一倍でした。

兼続(かねつぐ)の意見をいれて、さっそく三成と連絡をとり、戦争の準備にかかりました。

景勝の家来の藤田信吉は、かねて家康と親しくしており、このありさまを見ると、びっくりして、

「こんなことを、なさってはいけません。

いまさら三成ごときと手を組んだとて、家康どのを倒せるものではありません。

家康どのと仲良くなさるのが、上杉家を守る道ですぞ」

と、景勝をいさめました。だが、景勝は聞きいれず、アベコベに、

「余計なことを、いうでない! お前こそ、家康に買収されたのであろう。この裏切者めが!」

と、おこりだしました。

身の危険を感じた信吉は逃げだして江戸へゆき、徳川秀忠にありのままをうちあけました。

秀忠もおどろき、すぐその話を、大坂にいた家康へ知らせました。

実は家康もかねて、景勝が油断ならぬ男であることを、見ぬいていました。

伊達政宗や最上義光など、東北地方の大名や領主を味方につけたのも、景勝をおさえるねらいがありました。

家康はいちおう、会津に使者を送って、

「聞くところによると、上杉家ではこのごろ、領内の城を建てなおし、あらたに浪人たちを召しかかえ、多くの武器を集めているということだ。

それを見て景勝どのに謀反のくわだてあり、と噂する者も多い。

何のためにそういうことをされるのか、景勝どのみずからこちらへきて、わけを説明していただきたい」

と、申入れました。

もちろん、景勝ははねつけました。そればかりか、

「城を修理し、武器を集めているのは、もちろん戦争をするためである。

いつ合戦がおこっても、あわてないように、ふだん準備しておくことは、武士たる者のつとめではないか。

それをさして、謀反のたくらみなどとは、聞きすてがたい。

そもそも秀吉さまの遺言を守らず、自分勝手なことをしているのはどこのどなたか、胸に手をあてて考えられたらよい。

それで文句があるならば、いつでも攻めてこられよ。当方は喜んで、相手をいたす」

と、ひらきなおりました。これは家康にたいする明らかな宣戦布告でした。

家康のほうでも、

「よろしい。そちらがその考えなら、こちらもそれに応じよう」

と、受けてたつことにしました。彼は内心で、

「上杉の相手には、伊達や最上だけで充分である。私が何もわざわざ、出かけてゆくことはない」

と、考えていました。

それなのにみずから出陣しようとしたのは、それなりの計画があったからです。

家康にとって真の敵は、景勝でなくて三成でした。

「私が大坂を留守にすれば、そのすきをねらって三成が、必ず事をおこすに決まっている。

そこをねらって、すぐに引き返し、返り討ちにしてやる。

景勝の謀反を、三成をつぶすため、利用するのだ」

彼はそう考えていました。

12 関ヶ原の合戦 top

慶長五年(一六〇〇)六月、家康は、

「逆賊の上杉景勝(うえすぎかげかつ)を討つため、会津へ出兵する」

と、いいました。

従う武将は、身内の結城秀康(ゆうきひでやす)松平忠吉(まつらいだただよし)をはじめ、井伊直政(いいなおまさ)本多忠勝(ほんだただかつ)などの重臣と、福島正則(ふくしままさのり)浅野幸長(あさいゆきなが)黒田長政(くろだながまさ)細川忠興(ほそかわなりおき)池田輝政(いけだてるまさ)加藤嘉明(かとうよしあき)堀尾義晴(ほりおよしはる)藤堂高虎(とうどうたかとら)山内一豊(やまのうちかずとよ)生駒一正(いこまかずまさ)などの大名たちでした。

この時、加藤清正(かとうきよまさ)は、領地の肥後国(熊本県)に戻っていたため、加わりませんでした。

家康は、側近の鳥居元忠(とりいもとただ)を京都郊外の伏見城に残し、三成の動きを見張らせました。

また、島津義弘(しまづよしひろ)に、

「私が大坂を留守にすれば、三成がきっと兵をあげる。

その時は伏見城にかけつけて、私が戻るまで、元忠を助けていただきたい」

と、頼みました。

こうして、六万に近い大軍が、会津をめざして出発しました。

途中江戸で、秀忠のひきいる軍勢も、一緒になる手はずでした。

ところが家康はわざとゆっくり進むように、全軍に命じました。本当の敵は景勝でなく三成なのでした。

三成が兵をあげるやいなやすぐ引き返して、これを討ち滅ぼすつもりです。

そのためには、あまり遠くまでゆかないほうが、有利でした。

進軍の道すがら、家康はなんども、伏見城からまだ急使はこないかと、そればかり気にしました。腹の中では、

「三成め、早く兵をあげぬか。いつまで何を、ぐずぐずしているのだ」

と、舌うちしたい気持でした。

その三成ですが、家康の望んだとおり、

「いまのうちに兵をあげて京都、大坂を占領し、天下をわがものにする絶好の機会がきた」

と、確かに考えました。

だが家康の期待に反して、三成もまた用心ぶかく、家康をできるだけ遠くへやって、その間に万全の準備をととのえよう、と計画したのです。

三成はかねて親しい、敦賀(福井県敦賀市)の領主の大谷吉継(よしつぐ)を、参謀にむかえました。

吉継の本心はこの挙兵に反対でした。家康の強さを知っていたからです。

しかし吉継はかねてから、ハンセン氏病(らい病)にかかっており、体中が膿(う)みただれ、歩くのもやっとの状態でした。

大名たちは気味わるがって、誰も近よりません。

その中で三成ただ一人、昔とかわらぬつきあいを、つづけてきました。

吉継はその友情にむくいようと、考えられる最善の作戦をたてました。

三成はおもてむきの総大将に、毛利輝元を推すことにしました。そのうえで、

「最近の家康の振舞いは、秀吉さまの遺言にそむき、秀頼さまをないがしろにして、私腹だけを肥やしている。

秀吉さまのご恩をかすれぬ人々は、家康を征伐するため、協力してほしい」

という声明を、発表しました。

三成もまた宣戦を布告したわけで、この呼びかけに応じたのは、小西行長(こにしゆきなが)安国寺恵瓊(あんこくじえけい)宇喜多秀家(うきたひでいえ)長曽我部盛親(ちようそかべもりちか)増田長盛(ましたながもり)長束正家(ながつかまさいえ)脇坂安治(わきさかやすはる)朽木元綱(つちきもとつな)などの大名たちでした。

毛利(もうり)一族の吉川広家(きっかわひろいえ)と小早川秀秋(こばやかわひであき)は、この合戦に反対でした。

しかし輝元(てるもと)が総大将になったため、断わるわけにゆきません。

やむなくシブシブと、参加しました。

その頃、島津義弘は家康との約束を守って、手勢をひきつれ伏見城へゆきました。

ところが、どうした間違いか元忠は、

「そんな約束は聞いていない。島津どのはうまいことをいって、伏見城を奪いとるつもりだろう」

と疑い、城門を開こうとしません。

敵中に孤立した義弘は、しかたなく、石田方に加わりした。

石田勢はまず、その伏見城を攻めました。

元忠はすぐ急使を家康のもとへ送り、自分は先頭に立って潮のような大軍をむかえ討ちました。

攻防は十日をこえましたが、家康の援軍はまにあわず、ついに落城し元忠は自害しました。

ちょうどその頃、家康は江戸をたって、下野国(しもつけのくに)小山(栃木県小山市)まで、きたところでした。

そこへ、元忠からの急使が到着しました。いうまでもなく、三成が兵をあげた知らせです。

「とうとう、きおったか!」

家康は笑いました。これからの方針も、ちゃんと決まっていました。

すぐに、主だった家来たちと、大名たちが呼び集められました。

家康は一同にむかって、元忠からの知らせを伝えたのち、

「こうなったうえは、もはや上杉など問題でない。私はここから、すぐ江戸にもどり、ただちに大坂へおもむく。

もちろん三成と戦って、これを討つためである。

だが、大名たちの中には、家族を大坂に残している人々も少なくない。

もし、我が方へくわわれば、三成方はそれらの家族を捕えて、殺すかもしれない。

これからのみなさんの行動は、みなさんの自由にまかせる。

石田方につかれても、家康はそれをうらんだりはしない。どうか望みのままに、振舞ってほしい」

と、いいました。集まった人々はしばし、声をたてませんでした。

だが、その時、福島正則が立ちあがり、大声でいいました。

「家康どの。私の家族も、大坂にいる。だが、私は、家康どのを支持し、これからも行動をともにする。

家族への情に引かれて、三成に味方するようなことは、断じてしないぞI」

すると、これにつられるように、ほかの大名たちも、

「私も、家康どのに従う!」

「私も、そうしよう!」

と、口々にいいだしました。

家康は結城秀康(ゆうきひでやす)と蒲生秀行(がもうひでゆき)を近くの宇都宮城に残し、上杉勢が万一攻めてきたときの守りとしました。

一方、伊達政宗(だてまさむね)最上義光(もがみよしあきら)堀秀治(ほりひではる)など、会津に近い越後と東北地方の大名および領主たちのもとへ、急使をたてました。そして、

「石田三成が兵をあげたため、やむなく引き返すことになった。

私としては、東北地方の平定を、なによりも大事と考えている。

だが、従う大名や家来たちの中には、西日本にそれそれの領地を持ち家族を残している者が多くいる。

これを無視することはできない。

元々、景勝の反乱といっても、かげで糸を引いているのは、三成にほかならない。

三成さえ片付けてしまえば、景勝などはひとりでに、おとなしくなるのだ。それまでしばらく、辛抱してほしい。

そしてこれまでどおり、私に力を貸してもらいたい。私はけっして、東北や越後を軽んじたりはしない」