|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12

10 ノルマンジー上陸作戦の前夜

“トーチ”(たいまつ)作戦で、連合軍は、チュニジアにいたドイツ軍をほとんど撃滅したのだが、この作戦のために、不必要なほどの大兵力をあつめていた。

そして、この戦力が無駄にあそんでいる、と気がつくまでには、かなりの時間がかかった。

北西アフリカ戦線への戦力の投入は、一九四三年(昭和十八年)の中部ヨーロッパヘの侵攻作戦を遅らせ、一九四四年まで延期させる破目にしてしまったのである。

1 連合軍、イタリアに上陸 top

そこで連合軍は、戦略的な優位を維持するため、南ヨーロッパへの侵攻作戦を、計画しなければならなかった。

そこは、山脈や、ながれのはやい川があり、オレンジやオリーブの木々が茂ったところで、チュニジアと同様に、機械化部隊の機動性が発揮しにくい地域であった。

第一歩として、七月にシチリア島に上陸し、続いて九月にはイタリア本土へ上陸した。

これらの上陸作戦は、水陸協同作戦の性格をもってはいたが、その後の戦闘は、砲兵と戦車に支援された歩兵部隊を主体とした戦いが行われたのである。

機甲部隊が突破作戦をやれたのは、米第2機甲師団が、シチリア島の西部で、後退するドイツ軍に二、三回、効果的な攻撃を行ったときだけで、機甲師団が、おもいのままに活動できたのはまれであった。

戦車兵は、狭い地形のなかで激しい格闘戦をやることが、やたらに多かった。

そして、戦場がイタリア本土にうつり、部隊が長グツの形をした複雑な地形に沿って進撃するようになると、戦いの型は、川から川への不規則な突進、それに続くけわしい山頂をめぐる激戦、というように、さだまってしまった。

こういう戦いでは、戦車部隊の行動は、あるく速度より早ければまし、というものであった。

また、戦車部隊はつねに、山頂の裏側から射撃位置を上下しながら次々と移動することに、ほとんどの時間をついやす始末であった。

2 木々がみな人影に見えて top

ジェイク・ワードロップは、機甲部隊が、サレルノに上陸してからボルトゥルノ川にむかう途中で、ほんのわずか自由な行動をとったときの状況を、操縦席からみた雰囲気をまじえて、次のように書いている。

「『カウンティ・オブ・ロンドン・ヨーマンリー』部隊が先頭に立ち、私たちはそれに続いた。

前日、第1戦車連隊は、激戦ののちにカルデトを占領したが、そのさい、ある中隊は八台、また他の中隊では六台の『シャーマン』戦車を失った。

彼らはブドウ園をとおりぬけ、うまくかくれていた敵の自走砲を、数台破壊した。

敵は、地面すれすれに陣どっていたので、木々のあいだから見わけるのが困難だった。

なかなかのやっかい者であった。

……私たちはようやく、野原にでた。これを横断するのだ。

雨がふってきた。戦車の前進は困難となり、何台かの戦車が動けなくなった。 |

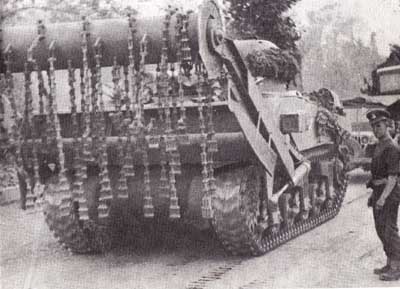

北アフリカからヨーロッパへ:

シチリア島に上陸したアメリカ軍「シャーマン」戦車

激戦がつづくシチリア戦線:「シャーマン」戦車は、

敵の砲撃によって炎上することが、わりあいにおおかった

|

各戦車小隊は、それぞれ四〇〇メートルの戦区をうけもった。前方には、ドイツ兵しかいないといわれた。

私たちは、砲塔のなかで夜をすどした。砲に弾丸を装填して、敵がいまくるかいまくるか、と緊張して待った。

だが、敵はあらわれなかった。木々がみな、人影のように見えた。

私はなんどか、いまにも射撃しそうになった」

イタリアの戦いは、カッシーノの前面でペースがおちた。

続いて、戦いが不成功におわったアンツィオの橋頭堡でも、同じであった。

一方東部戦線では、ソ連軍が、西方にむかって大進撃に移るまえの一九四三年七月、クルスク付近で、ドイツ軍最後の大攻勢を阻止していた。

3 ノルマンジーにそなえ編制替え top

このような情勢のうちに、巨大な資本が投下された連合軍機甲部隊を、効果的に使用できる場所は、中部ヨーロッパの戦場だけであることが、明白となったのである。

北アフリカでの勝利ののち、一九四四年の春にかけて、連合軍が、ノルマソジーから北フランスへの侵攻をもくろんで、懸命に準備しているあいだ、しばらく戦闘の進展はなかった。

この一時的な休止状態のあいだに、将来の機甲部隊の役割りについて、根本的な反省がなされた。

これは、二つの判断を基礎にしていた。

ひとつは、北アフリカ戦線の最終段階と、ディエップ、シチリアおよびサレルノの海岸での戦いを通じて学んだ教訓はなにか、ということであった。

もうひとつは、一九四四年に出現する戦闘車両は、どのようなものか、ということであった。

戦闘の経過をくわしく分析した結果、従来の編制に、根本的な改革が必要なことが明らかになった。

これは、とくにアメリカ軍にいえた。

というのは、アメリカ軍は、歩兵と砲兵のバランスからみて、戦車の割合が大きすぎる、と考えられだからである。

その結果、戦車の台数は、一個師団につき中戦車一八六台、軽戦車八三台と、ほぼ半減した。通常、機甲戦闘部隊は、二個になり、各々の編制は戦車二個大隊、歩兵一個大隊、対戦車自走砲一個中隊、砲兵一個大隊、それに工兵と補給部隊となった。

ほかに師団としては、予備機甲戦闘部隊がのこされた。

イギリス軍は、一九四二年に、はやばやと決定された編制を維持したが、ひきぬかれて軍団直属下にあった装甲車連隊にかわり、直属の偵察活動用の機甲連隊をくわえるという試みがなされた。

また、混成師団は、実戦であ使いにくいという理由から廃止された。

というのは、歩兵旅団を二個旅団しかもたない師団長には、二つの選択しかなかったからである。

つまり、歩兵旅団を二個とも前線にだすか、または一個旅団だけを前線にだし、もう一個の旅団はあそばせておくかであった。

そのうえ、機甲旅団が一個である関係から、それが歩兵部隊とうまくかみあわず、しばしば、無駄な用いられ方をされる結果になってしまうのであった。

これらの再編成の結果、いくつかの機甲部隊があまることになった。

アメリカ軍では、これはたいした問題ではなかった。

なぜなら、彼らは依然として戦力を拡大中であり、新機甲師団の創設にいそがしかったからである(終戦時には、アメリカ軍は一六個の機甲師団を保有していた)。

だが、イギリス軍では、すでに拡大は限界に達しており、人員不足のため、その水準を維持することさえ困難だったのである。

|

イタリア戦線では、戦車は自走砲とあまりちがわない任務につくことが多かった

|

4 歩兵部隊の役割りを重視 top

一九四二年に編成された第79機甲師団が、イギリス軍最後の機甲師団である。

そして、一九四三年には、陸軍全体、ならびに機甲師団での歩兵部隊の割合をふやすことになり、一九四〇〜四一年とは、逆の方向に修正されていったのである。

やがて機甲師団自体が解体され、たとえば、何人かの優秀な英機甲部隊の将校や兵士たちが、有無をいわせず歩兵部隊に転属させられるようなときが、ちかづいていたのであった。

しかし、戦後の一部の廡史家がいっているように、「一九四三年までには、機甲部隊に関する初めの頃の考え方はぐらつき、機甲戦力が決定的な役割りをはたす、という主張は後退した。 |

市街戦での戦車は、損害が大きかった:手前にドイツ軍150ミリ自走砲、

後方に「シャーマン」戦車の残骸が見える

|

そして、公式の見解としての機甲部隊の決定的な役割りは、他の部隊の展開に活用することにある」と考えるのは、早計である。

当時の米陸軍省の機甲部隊使用の手引書をみると、次の三つの攻撃方法が可能である、とのべている。

1 まず機甲部隊が攻撃し、それに他の部隊が続いて、占領した陣地を確保する

2 まず歩兵が攻撃し、これに機甲部隊が続いて、歩兵のつくった有利な状況を、最大限に活用する

3 機甲部隊と歩兵部隊が、初めから共同で攻撃し、敵陣地を占領する

イギリス軍の手引書では、他の部隊がつくりだした有利な状況を、機甲部隊が活用する点を強調しているが、同時に、次の指摘を忘れなかった。

「巡航戦車は、最近の作戦では、歩兵師団を支援して明らかに成功をおさめている。

そして、歩兵直協用戦車は、少なくとも、ひとつの重大な作戦で、通常は巡航戦車がはたす任務をりっぱに遂行したのである」

また、イギリス軍が、手引書で次のように書いたのは、最新の戦場の経験を、本当に正しく解釈したからであった。

「敵戦車の大半を破壊したのち、初めて、機甲部隊は、その自由な機動性を生かして、敵軍の主力部隊に決定的な打撃をあたえる能力を、十分に発揮できるようになる」

ここで強調しなければならない言葉は「十分に」であり、一九四二年にマーテルが、機甲師団を二個師団一組にすべきだと提案したさい、軍が拒否した理由も、ここにあったのである。

5 米英でことなる戦車の効用 top

イギリス軍は、アメリカ軍と同様に予備を残して、軍団にたいし、一つ一つの任務に応じて、正しく師団の割りあてができるよう提案した。

その結果として、ヨーロッパでは、歩兵師団と機甲師団の割合が二対一になることが多かった。

これはまさに、一九四一年当時のドイツ軍の習慣にならったものであった。

歩兵直協用戦車と巡航戦車とを、はっきり区別したのは、イギリス軍だけだった。

他の戦争当事国で、このような技術的区別を、公式に認めている国はなかったのである。

イギリス軍は、戦車が歩兵をともなって、敵との接近戦を行うときには、打撃力や速力よりも装甲による防御力のほうを、優先しなければならないと信じていた。

アメリカ軍では、「シャーマン」戦車だけが、巡航戦車と歩兵直協用戦車の両者の役割りを果せるという前提にたっていた。

「シャーマン」戦車は、装甲、打撃力および速力の有効な組みあわせによって、ドイツ軍戦車の破壊力におとらない戦闘力をもっていた。

アメリカ軍は、「シャーマン」戦車が、戦争がおわってもなお使用できるという確信から、その“後継者”となる予定のT20戦車の計画を、一九四三年に中止した。

そして「シャーマン」戦車の大量生産に、拍車をかけたのであった。

イギリス軍にも当時、すでに時代おくれとなった「クロムウェル」戦車をのぞいて、すぐれた巡航戦車がなかったため、不満ながらも、「シャーマン」戦車を使って最善をつくすほかなかったのである。

連合軍戦車兵たちを安心させるためには、あまりにも遅過ぎたが、一九四三年暮れ、アメリカ軍は、T20戦車の計画を復活した。

またイギリス軍もA34戦車の生産にとりかかった。

T20はM26戦車――「パーシング」――となり、九〇ミリ砲を装備することになった。

A34は大幅に改良がくわえられた「クロムウェル」で、あらたに「コメット」戦車とよばれ、七七ミリ砲を装備することになった。

この二つの戦車は、多用途戦車の要求をある程度満足していたが、一九四四年末までは姿をあらわさなかった。

6 武装強化した新型「シャーマン」 top

興味ぶかいことだが、多用途戦闘戦車――主力戦車――の観念は、モントゴメリー将軍の強い支持をうけたのである。

彼の次の任務は、ノルマンジーヘの上陸と、それに続く初期の突破作戦で、連合軍を指揮することであった。

理論的には、彼の意見は正しかった。

しかし彼は、「シャーマン」戦車が、次にあらわれるドイツ軍戦車に対抗するとき、打撃能力がどんなに重大な意味をもつか、まだ知らなかったのである。

すでに、ドイツ軍の「ティーゲル」戦車は、その圧倒的な威力をみせていた。

そして、まもなく「メンデル」戦車が、四号戦車よりもさらに強力な七五ミリ砲を搭載し、イギリス軍の最新式七六・二ミリ砲をもはじきかえす前部装甲を備えて、多数走りまわることになるのである。

連合軍の、これと対等に立ちむかえる兵器としては、七六・二ミリ砲だけが唯一の火器であった。

従って、この砲を「シャーマン」戦車に装備することが、一九四四年のノルマンジー侵攻初期、連合軍がドイツと肩をならべられる望みをつなぐ、唯一のものだったのである。

というのは、アメリカ軍が「シャーマン」戦車の砲力強化に用いようと考えていた最新型のアメリカ軍七六ミリ砲は、十分な威力がなかったからであった。

一九四三年、英軍需省は、再び「シャーマン」戦車の武装強化要請を却下した。

しかし、今度は陸軍省の将校たちも、だまっていなかった。

彼らは軍需省をだしぬいて、一九四四年六月までに、少数の新型「シャーマン」(「ファイアフライ」と名づけられた)の改造を完了し、当初の計画をつらぬいたのである。

同時に炸薬(さくやく)の研究者は、さらに大きな成果をあげ、当初の五七ミリ砲についで、七六・二ミリ砲用の最新式砲弾を用意したのである。

これは、分離挿弾筒(そうだんとう)つき徹甲弾(APDS)であった。

この砲弾は、徹甲弾本体が挿弾筒でつつまれ、挿弾筒は砲弾が砲口をはなれたあと、はずれるようになっていた。

挿弾筒の直径は弾丸の直径より大きいので、当初の推進力はさらに大きくなり、弾丸自体にくわわる比較的弱い圧力よりも、著しく高初速をだすことができたからである。

しかし、大口径の砲が、従来よりもさらに高初速の砲弾を発射できるようになった反面、めんどうな問題が生じてきた。

7 新式砲弾で弾着観測困難に top

敵を確実に射撃する場合、砲手は、自分の能力よりも戦車長の能力にたよるところが多かった。

まず敵をさがしだし、とくに敵までの距離を測定する必要があった。

このデータにもとづいて、砲手は目標を望遠照準器の線上にあわせて発射する。

だが、人間としての誤差があるため、この初弾は目標に命中しないことが多かった。

この場合、砲手が弾着地点を見さだめでいれば、第二弾を発射する前に照準を修正することができる。

そして、この観測と修正の正確さのよしあしによって、第二弾、第三弾で弾丸を目標に命中させることができるかもしれなかった。

ところが強力な砲は、発射後、雲のような砲煙をつくった。

この煙の“目かくし”は、晴れるのに時間がかかり、戦車長の曳光による高速弾道の観測や弾着地点確認の邪魔になった。

こんなわけで、照準修正用の観測データは、いつも不足なものであった。

これはドイツ軍、連合軍に共通の悩みであった。

この問題は、距離の測定について入念な訓練や、光学照準器改良の努力にもかかわらず、完全に解決されることはなかったのである。

8 最高機密だった探照灯戦車 top

戦術面で、さらにもうひとつ、著しく研究が遅れている、評判のわるい分野があった。

それは、目標をさだめて射撃する能力に、密接な関係のある夜間戦闘の技術であった。

前にも引用したアメリカ軍の手引書は、この技術について全くふれていない。

また、イギリス軍の手引書は、これについて書いてはあるが、簡単にふれている程度である。

ある手引書では、夜間戦闘にともなういろいろな困難を強調して書いている。

そして、この困難さは、射撃の場合とくに、光の不足から砲手が望遠照準器の十字線を確認できないからであるとして、次のようにむすんでいる。

「……しかしながら、戦車による夜戦は例外であって、正攻法ではない」

一九四四年までは、早朝攻撃をかける場合、前夜のうちに前線に移動するのは、連合軍戦車の習慣であった。

だが、計画的に敵陣に夜襲をかけたことは、片手でかぞえられるほど少なかったのである。 |

探照灯戦車:夜間の移動には最適だったが、最高機密のために

実戦での使用法を修得していた兵士はほとんどいなかった

|

夜間の移動は、低くたれこめた雲に探照灯をあて、その光をたよりに行われた。

また、イギリス本国や中東では、戦車の砲塔に、装甲をほどこした強力なアーク灯をそなえつける実験も行われた。

この戦車は探照灯戦車とよばれ、一九四四年のはじめに二個旅団が用意された。

ただし、技術的に最高機密であったため、実戦でどう使ったらよいのか、ほとんどの者が知らなかった。

そんなわけで、夜間の戦車戦は、なんとなく魔術めいたものとされ、月が明るく、兵士たちも特別な装備をもち、敵軍がひどくよわ腰であるといった、特殊な事情のときだけ行うもの、と考えられていた。

英軍参謀総長であったブルーケに一年の期限をつけられて、ホバートは、熱心に特殊攻撃チームの編成に従事した。

また産業界に、今迄つくったことのないようなものを、いそいで製造させるよう説得した。

ホバートのこのような努力が正しかったかどうかは、ヨーロッパ侵攻作戦の日に判明するのであった。

しかし、ここで記憶しておくべきことは、アメリカ軍は、これら特殊車両を全く平等な立場で供与されたのに、水陸両用戦車のほかはすべて、使用に消極的であった。

理由としては、彼らは、米軍戦車兵を英軍戦車に適応させるのが困難であること、および攻撃目標の海岸では、このような機械を必要としないと考えていた点をあげている。

装備の国籍についてのアメリカ軍の主張は、初めから間違っていた。

なぜなら、各車両のなかでアメリカ製でなかったのは、「チャーチル」AVRE戦車だけだったからである。

これらアメリカ軍の戦術上の前提が、正しかったかどうかは、事実が明らかにすることであろう。

上陸作戦の場所として、ノルマンジーがえらばれた。

この結果、機甲部隊によって先導され、支配される運命にあった侵攻作戦は、皮肉にも、機甲部隊の戦闘に最悪の地形である、ノルマンジーで展開されることになった。

アメリカ軍が上陸する予定のコタンタン半島の根もとでは、海岸からの出口は運河状の沼沢や、切り立った崖でふさがれていた。

それより東の、イギリス軍の攻撃地点であるオルヌ川の河口地域では、海岸のひらけた地域は有名な海水浴場で、村落や点々とならんだ別荘が、ドイツ軍の反撃にもってこいの陣地を提供していた。

11 攻撃しにくいボカージ地帯 top

内陸の状況は、もっと困難な地形であった。なぜなら、ノルマンジーは、ボカージで有名なところであったからである。

ボカージとは、部厚い生垣や土手にかこまれ、小さく分割された畑の群れであった。

そして、無数の小道がそれを縦横にはしり、多くの村落をむすんでいた。

この侵攻地域に隣接した地帯では、比較的大きな町のシェルブール、カランタン、サンロー、バユー、カーン、そしてファレーズだけが、ハイウェイで結ばれていたのである。

従って、侵攻作戦の戦術は、いったん足場をきずいたのち、これらの主要な道路の拠点を占領し、大規模な戦闘を展開できるだけの、大きな組織的基盤をつくることを目標とした方針がとられがちであった。

戦術は、地形に支配されることが予想された。

カーンから南にファレーズまで拡がった原野は、機甲部隊が、大規模で自由な機動戦を展開できる、唯一の戦場であった。

橋頭堡の残る部分は、ボカージであった。

そこでは、ドイツ軍がうまくかくれて、近距離から完全に有利な状態で反撃できた。

また、戦闘車両は、生垣や土手を突破するさい、もっとも裝甲がうすく命とりとなるような腹部を、敵にさらすことになった。

当時すでに、ドイツ軍および連合軍双方の歩兵部隊は、「バズーカ」型の近距離対戦車用兵器をもっていた。

「バズーカ」砲は、射距離はわずか一〇〇メートルであったが、この砲に使用する成型炸薬弾(注)は、どんな近代的戦車の装甲板をも貫通できた。

このため戦車は、「バズーカ」班にたいして、今迄よりもはるかに密接な歩兵の支援を、必要としたのであった。

(注=第二次大戦中に実用化された対戦車榴弾の一種で、戦車の裝甲板に命中すると高熱の火炎を噴出し、これによって装甲板をとかし、内部に火の噴流をふきこむ砲弾。対戦車用砲弾については、本シリーズ37巻『大砲撃戦』にくわしい)

こうして、地形に影響された戦術が、全般的な戦略をも規定することになった。

というのは、少数の歩兵部隊を伴った大量の戦車を投入できる場所は、カーン南方の地帯以外になかったからである。

どこの地域でも、ボカージで戦闘部隊を維持するかぎり、ドイツ軍は、きわめて経済的に、効率よく防御戦をおこなえるという、はっきりとした有利さがあった。

しかし、次の点はのべておかなければならない。

連合軍は、ボカージの存在を知っており、イギリス軍(一九四〇年にそこを通過したことがあった)から、ボカージでは、地形上さまざまな困難が予想されることを警告されていた。

だが、防御戦で、それがどんな意味をもつか、十分には理解していなかった。

連合軍は、なんとしても上陸し、そこにふみとどまることだけに気をとられて、その後のことを考える余裕がなかったのであった。

12 最大規模の機甲部隊を用意 top

いずれにしても連合軍は、機甲部隊を最大級の規模で使用する態勢をととのえていた。

イギリス軍(多数のカナダ軍部隊とポーランド第1機甲師団をふくんでいた)は、機甲五個師団と独立機甲八個旅団を用意していた。

それには「シャーマン」戦車(二〇台につき一台程度の割合で、七六・二ミリ砲を装備した「ファイアフライ」戦車がふくまれていた)、「チャーチル」戦車および「クロムウェル」戦車の合計三三〇〇台と、多数の予備車両ならびに訓練を完了した戦車兵が、ふくまれていたのである。

アメリカ軍は、これも強力で、機甲六個師団にくわえて、歩兵師団と緊密に行動するための軍団直轄戦車大隊を、いくつか提供しようとしていた。

これには合計約二〇〇〇台の「シャーマン」戦車がふくまれ、そのなかには、七六ミリ砲を搭載して、従来より前部装甲を強化した戦車の数も、増加していたのであった。

以上の点にくわえ、また、フランス侵攻の前夜にふさわしく、フランス機甲師団が、再び戦いに参加することになったのである。

“トーチ”作戦以後、フランス軍を近代的水準にまでゆるやかに再建することは、着実にすすめられていた。

そして、チュニジアでの戦闘にくわわったフランス歩兵師団のほか、フランス第1軍が、一九四四年春、ローマへの進撃のとき、カッシーノの戦いに参加していた。

いまや、北アフリカでは、フランス第1機甲師団がすでに出動準備を完了し、ルクレール将軍の率いるフランス第2機甲師団も、アメリカ軍に続いて、ノルマンジーに進出する準備をととのえていた。

これらフランス軍部隊の兵士たちは、過去の恥辱をぬぐいさろうと、意気高らかだった。

しかし、使用する装備と編制は、おもにアメリカ流であった。

また、軍服について、フランスのある歴史家は、次のように書いている。

「フランス陸軍の軍服は、イギリスおよびアメリカ軍とはまるで似つかない軍服だったので、きわめて珍妙なものとなった」

残念なことに、フランス軍の内部は、一九四〇年にドゴール将軍と彼のフランス戦士仲間に合流した少数派と、連合軍が北アフリカにくるまでビシー政府に従っていた兵士たちの二つにわかれていた。

このことは、伝統および昇進にからんで、二派のあいだにたえず紛争をもたらしたが、士気にはそれほど影響しなかった。

このことは、イタリアではすでに証明されていたし、まもなく、彼らの祖国フランスで、テストされる運命にあったのである。

13 大機甲部隊同士の対決 top

一九四四年六月六日早朝、連合軍機甲部隊は、最大の試練にむかって前進を開始した。

北アフリカでの最後の戦闘以後、連合軍が大量のドイツ機甲部隊と対決するのは、これが初めてであった。

しかも、ボカージから脱出さえできれば、ドイツ軍が一九四〇年に連合軍にあたえたと同様な痛撃を、今度はドイツ軍にくわえてやろう、と考えていたのであった。

top

**************************************** |