|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12

2 連合国側に“ヒトラー”なし

一九二〇年代のはじめに、フラーとその共鳴者たちが火をつけた未来戦論争は、きたるべき野戦での実験演習の理論をつくりあげたにすぎなかった。

本当に効果的な実験演習というものは、実際の装備ではじめて可能であり、少なくとも、実物にちかい装備の必要があった。

フラーが入賞論文を書き、エスティエンヌが機械化部隊の必要を訴えていた一九二〇年(大正九年)には、フラーが『作戦計画一九一九』で想定したような高性能の戦車は、まだなかった。

彼が夢みた戦車とは、時速三二キロ、走行距離二六〇〜三二〇キロ、四・五メートルの壕(ごう)を横断し、普通の道路や、水路にかかる橋をこわさずにわたれる、というものであった。

1 機械化の推進をはぱむ予算不足 top

一九一九年、当時イギリスの陸軍大臣の地位にあったチャーチルは、大幅にけずられた軍事予算を、もっとも効果的に活用しようと苦心して、ほんのわずかであっても無駄につかわないよう、関係者に細心の注意をはらうことを指示した。

またさらに、将来についても、戦争中に解決されずにのこった問題についてだけ、実験を続けるよう指示したのであった。

当時は、緊迫感のない時期であり、大英帝国は、むこう一〇年間は大戦争にまきこまれないであろう。

従ってその間、海外派遣軍は必要ない」

という、政府の政策公表にも影響されていた。

このような情勢下では、英陸軍は、最高時速八キロの旧式戦車と、最高時速一三キロのわずかばかりの中戦車を用いて、最善をつくすほかはなかった。

高速の近代的戦車や、歩兵や野砲を搭載して原野を自由に走りまわるような輸送車両を、手にいれる望みはゼロにちかかった。

この慢性的な資金不足が大きな原因となって、機械化への進歩は、以後数年間、さっぱりすすまなかった。

当時の将軍たちのなかには、地上部隊の機械化が、馬を中心にした従来の装備を、一夜にして時代遅れのものにしてしまうであろう、と感じていた者もあった。

だが、世界中の騎兵、砲兵、歩兵などの保守派の軍人たちが、機械化に反対する理由も、はっきりわかっていた。

その将校連中は、馬に乗って戦場にでたいというのではなかった。

彼らは第一次大戦中、機関銃の銃火のなかを、けっしてすすんで突撃しようとはしなかったのである。

彼らは単に、軍馬をのこしておき、納税者にツケをまわして、ただでスポーツを楽しもうというハラだったのである。

彼らは、軍馬をなくすと、陸軍の大きな魅力を失うことになり、将来、兵員募集に支障をきたすであろうと主張した。

しかし、彼らの本心は、むしろ、近代的な車両についてまなび、しだいに自動車の時代にかわりつつある世界の動きに応じて、後日の就職に備えることをのぞんでいたのである。

|

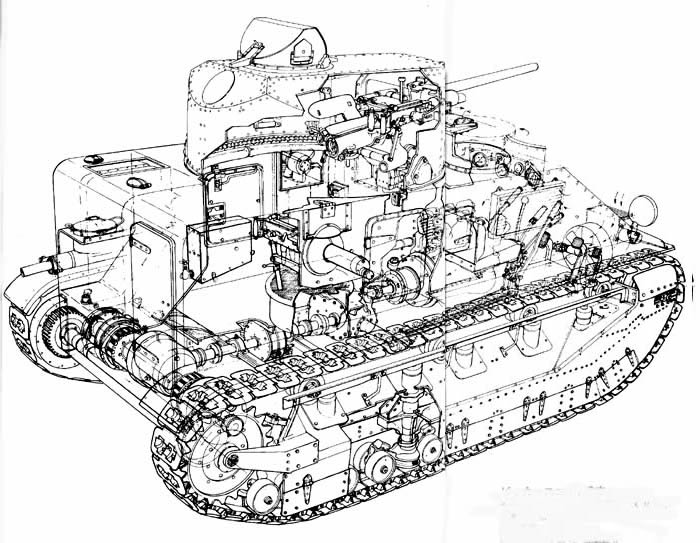

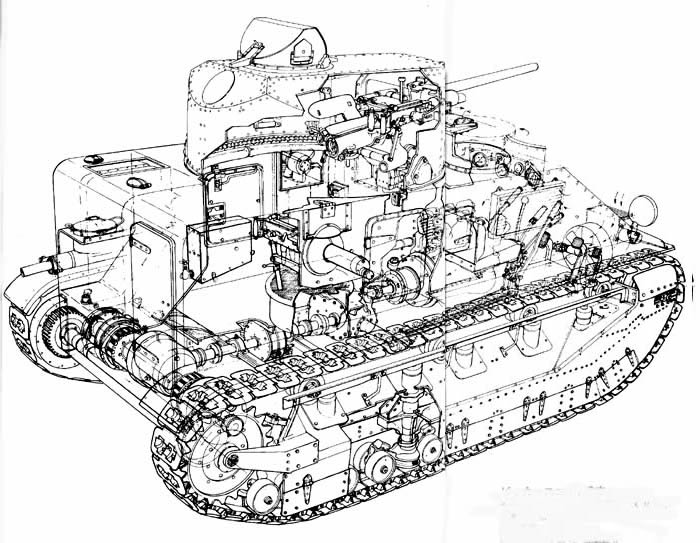

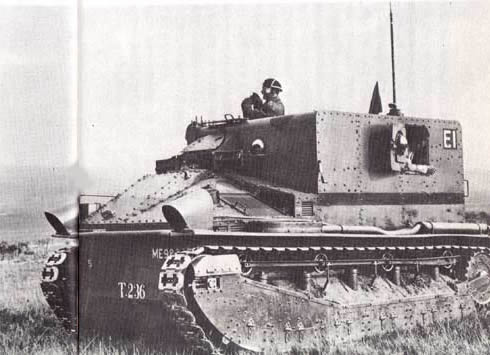

ビッカース二号中戦車

イギリス軍戦車戦術の基礎をつくりあげた実験用戦車である

全備重量:13トン 武装:47ミリ砲|、機関銃6

時速:29キロ 走行距離:193キロ 装甲:6.5ミリ 乗員:5

|

2 英、まず機械化部隊を創設 top

各国でも保守派の連中は、史上最大の戦争(第一次大戦)の混乱からまだたちなおっていない陸軍に、機械化を要求して急激な改革をしいるのは、これまでの自信をぐらつかせるだけだ、と主張していたのである。

大多数の軍人たちは、陸軍の装備の機械化は、いずれかならずくるだろうと考えていた。

しかし、軍首脳部は、進歩派の要求と保守派の主張とをうまくかみあわせなければならなかったし、機械化の速度を、平和をのぞむ選挙民の声をきかざるをえない政治家と、財政当局者とが許可するペースにあわせなければならなかった。

このような情勢のなかで、戦車部隊からのつきあげがあったとはいえ、英陸軍最高会議が、一九二四年に一六○台の新型高速戦車の発注を許可したことは、立派なことであった。

当時、他の国の陸軍は、戦争中に使用した戦車を動かすだけで満足していたのである。

こうして、陸軍はビッカース一号中戦車を装備することになった。

この戦車は、裝甲板の厚さがわずか六・五ミリしかなく、実戦にはつかえないしろものであった。

だが、他の重要な点では、フラーの仕様にかなりちかいものであった。

たとえば、時速二九キロ、走行距離二四〇キロであり、三六〇度の旋回砲塔には、火砲一門と機関銃一挺を備えていた。

この点では、一号中戦車は、戦術演習用には適していた。

そして、一九二〇年代後半には、機械化された少数の歩兵と砲兵を組みあわせて編成された完全機械化機動部隊の中核に成長していくことになる。

一九二五年のロカルノ条約(中部ヨーロッパにおける安全保障条約)の調印と、それがもたらした平和のムードや、なんどかのスタートのつまずきにもめげず、一九二七年夏には、ようやく小規模なものであったが、英陸軍に機甲部隊が創設された。

この部隊は、実験部隊または機械化部隊と名づけられた。当時の編制は、次のとおりであった。

第3戦車大隊――偵察部隊で、装甲車二〇台と装甲兵員輸送車八台からなっていた

第5戦車大隊――攻撃の主力で、中戦車四九台からなり、このうち四台は、司令部との連絡用に、無電装置をもっていた

第2「サマーセット」軽歩兵大隊――戦車を護衛する目的で、ビッカース機関銃を装備し、ハーフトラックまたは六輪トラックに乗って行動した

第9野戦砲兵旅団――攻撃部隊の援護のため、一八ポンド砲(七五ミリ砲に相当)を、ハーフトラックや装甲トラクターに牽引させるか、または自走砲化して装備した

第9軽砲兵中隊――ハーフトラックに三・七インチ(九四ミリ)榴弾砲を搭載していた

第17野戦工兵中隊――六輪トラックに、障害物をこえるための装備や道路の障害を排除する装置を搭載していた

この機械化部隊には、英空軍の各種飛行中隊が緊密な支援をおこない、戦闘機は上空を直衛し、長距離爆撃機は敵陣を攻撃する役割りをになった。

3 演習で戦闘能力を発揮 top

この機械化部隊には、壕をわたる特殊車両や地雷除去用特殊装備はまだなかったが、のちの機甲部隊の主要な要素は、すべて備えていた。

また、兵力としては旅団を少しうわまわる程度ではあったが、独力で戦闘する能力もあった。

もっとも、長期間の戦闘に耐えるにはまだまだだったが、しかし、実験部隊であることを考えると、無理もないことであった。

この部隊には、ほかにもまだ欠点はあった。

たとえば、どの車両も路外走行の能力はあったのだが、無限軌道車(戦車)は、原野では車輪走行車(自動車)を後方におきざりにしてしまい、道路上では反対に、車輪走行車が無限軌道車をかるくひきはなした。

このため、隊列を整えて進むのはひと苦労だった。

また、命令は、部隊の停止を待って伝達されるため、目まぐるしく変化する戦況に伴う臨機応変の作戦命令は、時間がかかっても、伝令でつたえるほかなかったのである。

司令官は、機械化部隊の経験のない歩兵科出身の将軍であった。

彼は、ノロノロした歩兵戦のテンポで、幅ひろい戦線にわたって敵に大きな打撃をあたえようと、注意ぶかくゆっくりと作戦を展開した。

ところが実際には、機械化部隊は、一日に約四八キロも進撃する能力をもち、その破壊力は、敵の戦線を短剣ですばやく突きさすように、あらしまわることができたのである。

新編成の雑多な部隊が、それぞれ割りあてられた任務にようやくなれたところで、新部隊と在来の騎兵、歩兵とのあいだで演習が行われたが、このときの状況は、強烈な感銘をあたえたのであった。

この演習は世界各国にもつよい印象をあたえた。

4 大勝利おさめた機械化部隊 top

在来軍(伝統ある歩兵と騎兵)は、約四八キロ進撃して高地を占領するよう命令された。

そして、そこから約一三〇キロはなれた地点に陣どっていた機械化部隊は、在来軍の進入を阻止するとともに、混乱におとせという命令をうけた。機械化部隊は、この任務をみごとに達成したのである。

機械化部隊は、敵の後方から攻撃をかけ、高速の装甲車両で在来軍の側面を走りぬけていったが、騎馬歩哨でさえ、この部隊の接近を警告する任務を全くはたせず、在来軍はいっときも気をやすめることができなかった。

伝統的な情報提供者である騎馬歩哨からの情報がえられないため、歩兵部隊の主力は、戦車の攻撃を避けられる場所から場所へと、つまり、村から村あるいは繁みから繁みへと、ちょこちょこと、恐怖におびえながら移動するほかなかった。 |

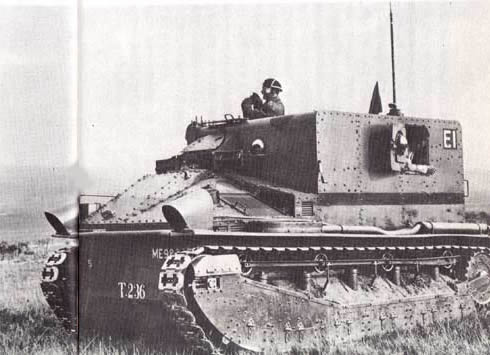

手旗信号で連絡中のビッカース二号中戦車

|

そして、その場合でさえ、移動の途中で奇襲され、混乱におとしいれられることがあり、兵力がすくないにもかかわらずはるかに強力な機械化部隊のまえに、在来軍は、しだいに崩壊しはじめるのであった。

また在来軍は、先鋒部隊の小ぜりあいのため後続の主力部隊が密集し、団子(だんご)になっているところを空から発見されて、爆撃されるという事態もひきおこした。

こうして、混乱が頂点にたっしたある日の夕暮れ、“烏合(うごう)の衆”となった在来軍は、戦車に攻撃され、まともに応戦することすらできない、という状態に追いこまれたのであった。

結局、在来軍は、夜間移動のみが可能であるとさとった。

だが、その動きは遅く、機械化部隊にその進路を簡単に察知された。

機械化部隊は、敵(在来軍)の進路を予想し、各所で待ちぶせ攻撃や遮断攻撃の態勢を整え、在来軍部隊の作戦を、完全に阻止したのだった。

この実験演習が終ったときには、在来軍は進撃を阻止されて、目的地点までの距離の半分も到達できず、演習は、機械化部隊の大勝利のうちに終ったのであった。

5 米に革命的新型戦車現わる top

この実験結果は、ものすごいいきおいで世界中に宣伝された。

この影響をうけて、イギリスが実験部隊を解隊するまえの一九二八年、再び演習を行ったころ、米陸軍は、メリーランド州のフォードミーデに機械化部隊を集結させていた。

しかし、集められた戦車は、速度が遅くて故障のおおい第一次大戦の重戦車(イギリス製)と軽戦車(ルノーFT17)であったから、イギリスの部隊が高速戦車をつかってやるような、ベースのはやい機動作戦は、ためすことができなかった。

この年、アメリカでは、この演習と同じくらい重要なことがおきていた。

それは、J・W・クリスティーが、革命的な新型戦車をつくったのである。

彼は自動車技術者であったが、戦車戦に興味をもち、将来の戦争では、どんな障害でも自力で排除でき、高速で走る装甲車両が中心になることを確信していた。

クリスティーの一九二八年型戦車は、確かに従来の戦車よりはやく走れたが、装甲と武装は貧弱であった。

そのうえ画期的な懸架装置とキャタピラーは、設計上の欠陥があって故障が多かった。

しかし、このクリスティー戦車は、技術的な未熟さはあったが、未来の戦車の姿をおもわせるものがあった。クリスティーの名は、後日、新ためて登場することになる。

6 機械化どころでない大不況 top

一九二八年から三年間ほどは、大がかりな実験演習は行われなかった。このことは、べつに不思議ではなかった。

なぜなら、進歩派は、未知の分野にさらに一歩を進めるため、ここでいったん考えをまとめる必要があったし、保守派の上官たちをさらに説得する必要もあった。

またそれ以上に、各国とも歴史上空前の大不況の打撃に直面して、兵力の削減に大わらわになっていたからである。

兵力削減は、きたるべき軍縮会議の下準備に努力している人たちには、きわめてのぞましいことであった。

しかし、各国の統帥部の人たちは、このような情勢下で、自国軍隊の在来兵科の存続に血まなこになっていた。

彼らには、機械化部隊の実験など、眼中になかったのである。

一九二〇年代に、フランス、イギリスおよびアメリカ軍では、多数の優秀な将校たちが退役していった。

彼らは将来の目標を失って落胆し、おち目の職業から転身して、他に職業を求めた。

英陸軍では給料が一割減額され、不況が最高潮となった一九三一年には、一〇年間の身分保障が約束されているというのに、兵士は八〇〇〇人も不足するというありさまだった。

米陸軍では、一九三一年には、兵員が一三万四〇〇〇人、と最低を記録した。

参謀総長のダグラス・マッカーサー大将は、一九三二年に議会で嘆願して、次のように訴えた。

「彼らは、ひとつのことで非常な苦労をしている。それは議会が、近代戦車を調達するための予算を、うけつけようとしないことなのだ」

しかし、マッカーサーも彼の同僚たちと同じように、戦車にたいしては懐疑的で、戦車は、他の部隊ときりはなして単独で戦わせるべきでなく、馬のかわりとしてか、または歩兵の補佐役としてあつかう、という考え方しかもっていなかった。

従って、わずかな予算を、兵員にかはるか戦車にかはるかの選択をせまられたとき、彼が兵員をえらぶのは、はじめから明らかなことだった。 |

米陸軍参謀総長ダグラス・マッカーサー大将:彼も、戦車の価値を重視していなかった将軍のひとりだった |

7 英陸軍が『紫の入門書』を発表 top

一九二九年、英陸軍は、一九二七〜八年の実験に関する研究成果を発表した。

『機甲化部隊』と題したパンフレット形式のこの出版物は、一般には『紫の入門書』として知られた。

この紫色の表紙のパンフレットのなかには、新しいかたちの戦争について、基本的な事項をおしえようという試(こころ)みが秘められていたのである。

内容は、わかりやすく現代的な文章で「装備はたえず進歩しており、ひとつひとつの改良は、かならず、戦術や編制に変化をもたらすことを銘記すべきである」と指摘しながら、ひろい範囲にわたって、いろいろと未来の可能性をしめした。

既製の装甲車両と装甲のない車両については、ひとつひとつ分析され、それがどのような部隊編制のなかに組みこまれ、それを用いるときの戦術はどうあるべきかなど、細かく検討がくわえられていた。

そこでは、戦闘部隊と機動部隊とをはっきり区別していた。これはきわめて重要なことであった。

このわけは、『作戦計画一九一九』の前提だった、接近戦用の部隊と広大な野戦用の部隊とは、全くべつのものだという理論を認めていたからであった。

それはちょうど、従来の戦争で歩兵が接近戦用部隊の役割りを、また騎兵が野戦用部隊の役割りを演じたのと、同じであった。

軽機甲師団についても、次のように想定されていた。

「ある地形のもとで……騎兵を歩兵から独立して戦闘できる能力……」

また騎兵の将来性についても「困難な地形を自由に走りまわれる馬の特性を生かせる地域で……」と言及されていた。

しかし、この最後の文章については、馬を崇拝(すうはい)する人たちをなだめるためにつけたしたのだ、とフラーはきっといったであろう。

このパンフレットのうしろには、部隊の編制表がつけられていた。

この表には、これから新しく実験部隊を編成しようとする者にとって、欠くことのできない貴重な過去の実例や資料がふくまれていた。

そして一九三一年、中型および軽戦車からなる完全な機甲旅団が、ソールズベリー平原に集結して、編制表どおりの部隊が実現することになったのである。

8 成功した戦車隊の無電指揮 top

いまや、機械化部隊の実用性は、すべての人々が認めるところとなった。

従って、将来の問題は、内容の高度化をはかることにあった。

一九三一年の戦車の集結では、多くの問題のなかから、ひとつの重要な目標がうかびあがった。

それは、一団の戦車隊が進撃するとき、そのなかの一台に乗った隊長から、すべての戦車に命令がくだせるよう、各戦車に無電装置を取付けることであった。

一九三一年までは、小型の無電機を戦車に積みこめると信じていたのは、熱心な戦車びいきの人たちだけであった。

だが、その夏の演習でチャールズ・ブロード准将が、当時の非能率で短距離しかつかえない無電機でも、行動中の戦車から命令を伝達できることを証明してみせてからは、だれもその可能性を疑わなくなった。 |

戦車に無電装置をとりつけたことは効果的だった:無電で命令をくだすブロード准将。

戦車は、砲塔をとりはずしたビッカース二号中戦車

|

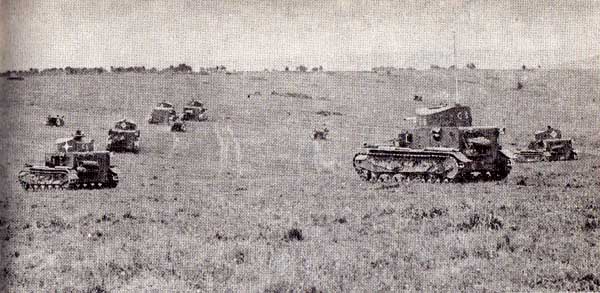

リデル・ハートは、次のようにのべている。

「それは、かつてないすばらしいスペクタクルであった。

一八〇台もの大戦車群が、ひとりの声の指令で一団となって行動し、反転し、旋回し、そして展開したのだ」

この成功にたいして、当然のことながら、保守派からの反発があった。

この演習には、歩兵と砲兵がのぞかれていたからであった。

この事実をとりあげて、歩兵と砲兵は、ブロード准将と戦車部隊が、在来の軍隊とはべつに、戦車だけからなる軍隊をつくろうと計画しているという疑念を、再燃させたのであった。

この人たちの不安は、一九三一年版『紫の入門書』(『近代戦の部隊編制』と改題)の編集のさいにも申しいれがあり、英陸軍参謀総長、陸軍元帥ジョージ・ミルン卿は、そのパンフレットのなかで、次のようにのべざるをえなかった。

「このパンフレットは、陸軍最高会議の指示によって出版されているが、かならずしも、最高会議全体の熟慮にもとづく見解を代表するものではなく、参謀本部がまとめた五年間の研究成果をしめずものである」

このように、イギリスでは、進軍ラッパの響きはなんとなく心もとなかったが、その反響はソ連、フランス、アメリカで力強くこだまし、やがて、ドイツでも強い反響をよびおこすことになるのであった。

9 騎兵部隊が機械化の主役に top

ドイツでは、ベルサイユ条約によって戦車をうばわれた陸軍のなかで、戦車信奉者たちが、はやくも制限撤廃の日に備えて、着実に計画をねっていた。

アメリカでは一九三〇年に、第二次の混成機械化部隊が、バージニア州、フォートユースティスで編成された。

これには、騎兵科の兵士や砲兵科の兵士も、装甲車両に搭乗して参加していた。

しかし、装備に関しては、いぜんとして旧式な戦車や、性能のことなる雑多な実験的戦車ばかりであった。

この部隊は、それでも、一九三二年まで存続したのである。

|

米軍騎兵部隊の戦闘車両として活躍した、1931年製の車輪・キャタピラー両用クリスティーT3戦車

|

この年までに、クリスティーの最新作である、形のよいT3戦車の知識や他の有用な経験が、たくさん発表されていた。

クリスティーのT3戦車は、兵器委員会(当時、アドナ・チャフィー陸軍中佐およびジョージ・パットン陸軍少佐も委員であった)が実施した試験の結果、従来のどの戦車よりも、はるかにすぐれていることがわかった。

しかし、フォートユースティスの実験でのいちばん重要な成果は、騎兵が歩兵からわかれて、機動部隊開発の責任を負い、ケンタッキー州のフォードノックスに、独自の部隊を創設したことであった。

この責任分担の変化だけでは、ただちに戦車の進歩をはやめることにはならなかった。

だが、米機甲部隊が萎縮した状態のとき、この変更は、少なくとも新局面をひらいたということができる。

なおつけくわえるとすれば、これによって、ある種の競争の原理が導入されたともいえるであろう。

この結果として、それからというもの、歩兵と騎兵は独自の戦車をめぐって、競争をすることになったからであった。

10 仏で機甲化騎兵旅団が誕生 top

ちょうどこのころ、フランスでも、同じように任務の分化がすすんでいた。

フランス騎兵部隊は、すでに一九一四年に、装甲車両を部隊の一部として編制にいれていたが、一九三〇年までに、陸軍の機械化が進むに伴って、歩兵が偵察部隊の主要装備を機械化したのと同じように、古めかしい騎兵部隊にも、しだいに変化がくわえられていた。

フランス軍の進歩は経験主義的で、極端におそかった。

歩兵と騎兵は、協同して一本化された機械化部隊の創設をきらっていたし、イギリスのような“おどけ芝居”の演習には、疑いの目をむけていたからであった。

だが、フランス軍は、イギリス軍の真似(まね)をしたいとおもえば、すぐにでもできたのである。

なぜならば、フランス軍の主力戦車は、なおルノーFT戦車だったが、初期のルノーFTの無骨な懸架装置は、より頑丈なバネ支持懸架装置に改良されていて、路外走行速度は、二倍ちかくにあがっていたからである。

一九三三年は、フランス軍機械化部隊史上、きわめて重要な年になった。

この年、フランス軍は、改良型ルノーFTよりもさらに進歩した最初のD1戦車を購入し、いわゆる機甲化騎兵旅団に装備させたのである。 |

フランス軍DI戦車:新編成されたフランス機甲化騎兵旅団の足となったが、

おもったようにうまくはたらかなかった

|

この機甲化騎兵旅団は、戦車のよき理解者とはいえないウェイガン将軍の許可をえて創設され、一九三四年には、軽機械化師団として知られるようになった。

多くの装備が、よくバランスのとれたかたちで編成された点で、当時としては、注目にあたいする部隊であった。

そして、いろいろな面で、初期のドイツ機甲師団や、後日の多くのフランス、イギリス戦車部隊よりも、バランスのとれた編制となっていた。

その編制は次のとおりである。

偵察一個連隊――装甲車四〇台およびオートバイ二個中隊

戦車二個連隊――各連隊とも中戦車四〇台および軽戦車四〇台

機械化狙撃(歩兵)三個大隊――各大隊とも軽戦車二〇台をもつほか、すべて機械化されていた

機械化砲兵一個連隊工兵一個中隊および輸送一個中隊、それに偵察飛行一個中隊

軽機械化師団も、他の国で新設された機械化部隊と同じく、きびしい試練に耐えなければならなかった。

旧式な馬のペースにあわせた戦術でカタワにされながらも、指揮官たちは、イギリス軍の経験を学んだ。

しかしどれほど研究や訓練をかさねても、D1戦車の多くの欠点を十分におぎなうことはできなかった。

D1戦車について、ある報告書は次のようにのべている。

「三一台が行動可能、一七台が使用不能、六二台が立往生した」

11 戦雲再び欧州の空をおおう top

一九三三年は、ヒトラーが権力をにぎり、再び戦雲がヨーロッパの空をおおいはじめた年であった。

同時に彼がドイツの再軍備計画をかため、その一環としてドイツ機甲師団を創設した年でもあった。

情勢はもはや、実験などを行っているときではなくなってきていた。

工場からでてゆく戦車は、よかれあしかれ、実戦に投入される運命にあった。

部隊編制や戦術面では、再びイギリスが他国をリードした。

ようやく一本立ちした英第1戦車旅団は、一九三一年の演習よりも、指揮と機動力について、よりふかくつっこんだ研究をするため、一連の演習を実施した。

ブロード准将の地位は、パーシー・ホバート准将にかわっていた。

ホバートは、機甲部隊の熱心な信奉者で、実験部隊が在来部隊に大勝した一九二七年の演習で作戦参謀をつとめ、一九三一年の演習では、戦車大隊のひとつを指揮した。

一九三三年にホバートは、未来の機甲戦について、次のようなシナリオを書いた。 |

新型中戦車のそばにたたずむホバート准将:

彼は、未来の機甲戦について研究し、演習でもそれを実証した

|

「警報は四方にひろがるだろう……飛行機と機動部隊をつかって、敵兵の恐怖心をおもいきりあおりたてるべきだ。

また戦車部隊は、敵の後方あるいは敵の補給センターをおびやかす(ウワサをながすだけでもよい)。

敵にあたえる損害は少なくてもよいのだ。ここでは、戦車を失うような作戦はさけるべきだ」

彼はさらに続けて、

「敵兵の心理状態をすっかり混乱させておき、わが軍の戦略的作戦準備が整ったところで、全軍の総攻撃にはいる。

このさい、戦車部隊は最重要な目標をねらって進撃し、ついで敵の本拠に突入する。

多少の損害は気にせずに攻撃することが重要だ。

この場合においても、戦車本来の役割りは、“敵の弱点をつく”ことにある、という原則を忘れてはならない。

反撃の最少の地点を攻撃せよ!速力をいかせ! 奇襲せよ!」

ホバートは、英第1戦車旅団にたいする指令で、戦車戦における指揮、補給、損傷戦車の回収と修理、および空軍や他の部隊との協力について、いままでふれられなかったすべての問題を分析し、解説している。

彼は、戦車旅団の戦術について、こんな想定もした。

「敵の陣地のなかで、戦略的またはほぼ独立した作戦をおこなわせ、後方の重要目標を攻めて……敵兵の注意をその方向にむけさせながら、他の方向から襲撃する」

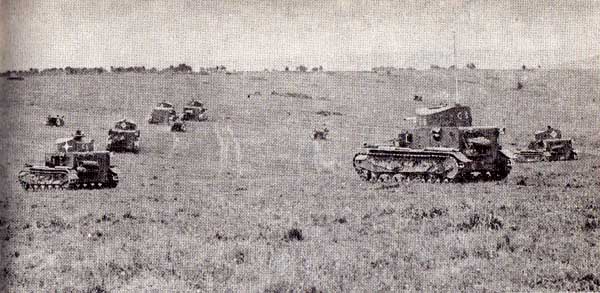

|

「指揮官のひと声で、戦車は一体となって行動した…」:

ソールズベリー平原で展開中のビッカース二号中戦車群

|

12 英、やっと機甲師団を設置 top

ホバートは、一般にいわれているように、機械化歩兵や砲兵部隊との協力が必要だとは思っていなかった。

この点については、戦車旅団、装甲車連隊、砲兵連隊および機械化歩兵旅団の四者合同の演習を実施して、未知の世界にさらに一歩を進めたいという彼の要求に、強くあらわれている。

“ハンガーフォードの戦い”として有名になった演習は、このホバートの要求によって行われたのであった。

この戦いでは、最初の機甲師団というべき機動部隊が、在来部隊と、実戦さながらの状況で、砲火をまじえたのであった。

しかし、演習の司令官と審判官たちは、実際の演習を行っている当事者におとらない“策略”をめぐらしていた。

彼らは、機甲戦の信者たちをこの際おさえつけ、戦車の“脅威”とは、戦車部隊の宣伝にしかすぎない、ということを見せ、無力をあばかれて小さくなっている、在来部隊の士気を高めようときめていたのだ。

そのため、機動部隊にたいする命令は、戦車旅団の進路を著しく制限し、本来の計画に反する非現実的な行動をしいることになった。

このような条件であったが、機動部隊の進撃ぶりは、審判官たちが予測していたよりも、はるかに早かった。

おもいがけない襲撃をうけてあわてた審判官たちは、演習を当初の筋書きどおりにするため、現実にはおこらないような誤魔化しさえやった。

機動部隊は、このようないやがらせをうけながらも、冷静になんとか部隊をまとめ、後方を遮断されたときにも、果敢に夜間の脱出を決行して、再び司令官たちの鼻をあかしたのであった。

表面的には、機動部隊は、この演習で敗れたかのようにみえた。

しかし、実際は、克服しがたいような難関――実戦では不確実な要素によって、さらに何倍かになるのであろう――に直面して、ただちに決断ある行動がとれたことは、機動部隊の力強い柔軟性が、逆に実証されたことになったのである。

この演習の終了後、英陸軍省の参謀将校は、数年まえ戦車部隊が申請した機械化師団、のちの呼称でいえば、機甲師団設置の要望書を、正式に提出した。

こうして、ドイツ軍が最初の三つの機甲師団の骨組みを完成したころ、イギリスとフランスでは、ようやく、機甲師団がひとつずつ、創設されたのであった。

しかしこの時点から、未来戦の立役者となる機甲師団は、これらの国で、それぞれ異質の原理に基いて発展の方向をきめてゆくととになる。

13 機甲部隊よリマジノ線 top

まず、ドイツ軍は、完全に攻撃型の陸軍をつくる方針から、機甲師団は戦闘のあらゆる面の中核として活躍し、勝敗をきめるカギとされた。

これにたいして、フランス軍はいぜんとして、堅固な要塞の防御力に力をいれた。

そして、ドイツとの国境線に、何十億フランもの資金とばく大な資材、労働力をつぎこんで、コンクリートと鉄の要塞――マジノ線――を構築した。当然、ここは在来の古めかしい部隊が防御することになった。

イギリスでは、すでにカードウェル制度を撤回したものの、いざというときに、大陸に派兵する約束まではしなかった。

第一次大戦と同じような、大規模な殺戮が行われる見通しにおじけづき、イギリスは、大陸では敵をフランス軍とマジノ線で防衛してもらい、自国は、海軍による海上からの経済封鎖と空軍の攻撃という面から、敵と戦うという筋書きに、望みをかけていたのである。

様子るに、フランス軍は、自国軍による大規模な攻撃開始までは、敵軍をマジノ線でくいとめて消耗させ、屈服させるという構想をもっていたし、他方、イギリス軍は、物資と装備の活用によって、人命の損失を最小限にとどめながら勝利をえようと、いろいろ方策をさぐっていたのであった。

このような事情にあっては、いずれにせよ、機甲部隊は二のつぎにされる破目になった。

そのうえ、両国が、一九一八年当時と同じ規模の新歩兵師団の編成を決定したのちには、機甲部隊の優先順位はさらにさがって、第三位になってしまうのである。

以上が、ドイツがベルサイユ条約を破棄して徴兵制を復活し、各国が警鐘をならしはじめた、一九三五年のヨーロッパの情勢であった。

14 軍部に無関心のアメリカ大統領 top

アメリカでは、ほとんどといってよいほど、驚いたような反応はなかった。

そこでは、政治家も民衆もモンロー主義(孤立主義)にとりつかれ、大不況後の経済復興に夢中であった。

アメリカ軍の最高司令官であったルーズベルト大統領も、産業復興と失業救済に時間と注意をうばわれて、軍部にはふかい関心をしめさなかった。

軍全体の兵力は、やや増加したものの、将校の大半は年をとっており、新しい任務には耐えられない状態であった。

そして、この人たちにかわるべき若い将校たちは、著しく不足していた。

大隊のなかには、将校がたったひとりといった部隊もあらわれた。

また技術関係の人員不足は、とくにひどいものだった。

一九三二年、機械化された第7騎兵旅団が編成された。だが、なんとなく影の薄い存在だった。

彼らの任務は、偵察や、敵がなにかに気をとられているときしか攻撃にでない、といった騎兵理論の戦術に、かたくしばられていたのである。

だが、歩兵部隊の一部になった戦車部隊は、広大な戦線で歩兵と緊密に協力しながら攻撃にでる、といった訓練を積んでいた。

しかし、この任務に軽戦車を使用することを決定していたのである。

これは、軽戦車は、多数の進歩した対戦車砲に抹殺されるだろう、と予見した人たちの意見を無視して、軍部が、一九一八年にフランス軍がだした結論を、そのまま鵜呑(うの)みにした結果であった。

しかし、根本的には、軽戦車のすぐれた能力を信じる者と、装甲の厚い重戦車こそ必要であると信じる者とのあいだの、戦車の設計に関する考え方の相異が、論争の中心になっていたのである。

これは、戦車の誕生当時から始って、第二次大戦勃発時までつづき、こんにちでもなお、続けられている論争なのである。

top

**************************************** |