|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12

6 ロンメル・アフリカ軍団の登場

キレナイカでの勝利のよろこびは、つかのまのものだった。

というのは、英西方砂漠軍司令官オコナー将軍が、勝ちほこったいきおいでトリポリに急進撃する作戦をねっていたとき(これはただちに実行すれば、圧倒的勝利がえられる見込みだった)、ウェーペル英中東軍総司令官は、さらに戦力をよわめられていた。

彼の率いる英第13軍団は、約束に従って、枢軸軍の脅威がくわわっているギリシャや中近東の地区に、兵力をまわすことになったのである。

|

|

1 ドイツ・アフリカ軍団あらわる top

英第13軍団は、いままでの攻勢から一転して守勢にかわった。

そのうえ、オコナーの古参兵たちは、休養のためエジプトに帰され、あとに残ったのは、砂漠での経験が全くない新参者の第5戦車連隊と、経験は十分あるが、戦車が極端に不足したため、現地で捕獲したイタリア軍のM13戦車に搭乗する、戦力のおちた第6戦車連隊であった。

一方、イタリア軍は、巨大な戦力をもっだ援軍――ドイツ・アフリカ軍団――をうけつつあった。

ロンメルのアフリカ軍団は、他のドイツ軍部隊とともに、すぐにアフリカでの枢軸軍の中心戦力となり、イギリス軍の横腹につきささっだ“危険なトゲ”となるのであった。

一九四一年(昭和十六年)一月二十八日、イギリス軍の偵察部隊は、二週間ほどまえに上陸したばかりのアフリカ軍団と、はじめて遭遇し、敗れた。

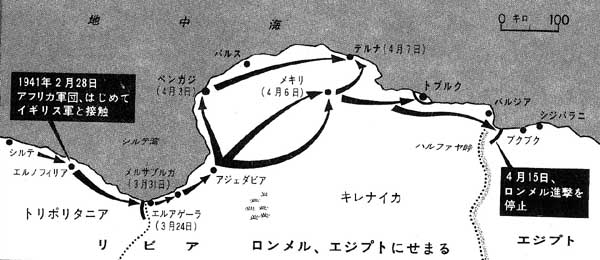

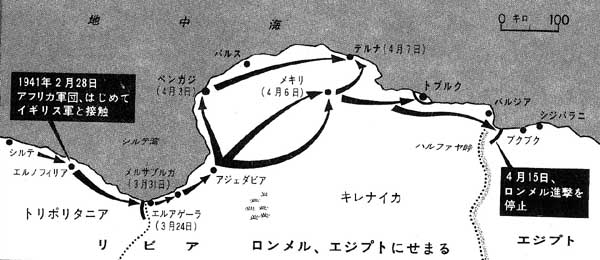

三月二十四日には、エルアゲーラが陥落した。

英第2機甲師団の支援集団である歩兵と砲兵部隊は、弱体ではあったが、後方の機甲部隊が反撃にでるまでのあいだ、メルサブレガで、戦闘の拠点を防備することになった。

三月三十一日、支援集団は激しい攻撃をうけたが、断固たる決意で反撃したため、アフリカ軍団は、一時的に進撃を停止した。

このチャンスに、英第2機甲師団長ガンビヤ・パリー少将が、もし戦車部隊をくりだして攻勢にでていたなら、ドイツ軍を後退させるか、少なくとも、阻止でかたかもしれなかった。

というのは、アフリカ軍団の作戦行動は、物資の補給限度ぎりぎりのところで実施していたので、あらたな攻勢に入るには、さらに強力な部隊が陸あげされ、トリポリから到着するのを待たなければならなかったからである。

そのときまでには、イギリス軍もまた、エジプトから援軍をえて増強されていたであろう。

しかしガンビヤ・パリー師団長は、経験豊富な英戦車連隊の一員でありながら、機甲戦闘の性質やペースを判断しかねていた様子であった。

ときはまさに出撃のチャンスだった。

だが、暗闇があたりをつつんでゆくなかで、彼は戦車の発進を中止し、支援集団を見殺しにしてしまったのである。

2 オコナー将軍、捕えらる top

その後にくるものといえば、総退却だけだった。戦いの拠点は失われ、ドイツ軍は縦横無尽にあばれまわることになるのであった。

ドイツ軍戦車は、かならずしも砂漠むきではなかったが、それでも最良のコンディションにあったのに、英軍戦車は、すっかりくたびれきって、手もちの二二台の巡航戦車と二五台の軽戦車は、一六キロ走るごとに一台の割合で失う状態であった。

イタリア軍から捕獲したM13戦車の状態は、それ以上にひどかった。

間に合わせの無電機はあてにならず、イギリス軍の貯蔵燃料はガソリンだけなのに、M13戦車の燃料は軽油であり、その予備は全くなかったのである。

アフリカ軍団が平野部に出撃してくると、イギリス軍はそれをおさえることができず、統制がとれなくなってしまった。

英第5戦車連隊が迎撃にでてみると、その相手は、英第6戦車連隊所属のM13戦車であることが判明したこともあった。

またあるときは、砲兵部隊の支援が必要なのに、かんじんの砲兵の所在がわからないこともあった。

命令も、くだされたあとすぐ撤回されたりして、ますます混乱し、英第2機甲師団はバラバラな状態となった。

ベンガジは、四月三日に陥落した。

イギリス軍は、蜘蛛(くも)の子をちらすようにメキリからトブルクにむかった。

道すじには故障したり、燃料のきれた車両が、やたらとちらばっていた。

戦局回復の命令をウェーペル将軍からうけて、エジプトから到着したオコナーも、この混乱状態をおさめることはできなかった。

それどころか、彼はガンビヤ・パリー将軍はじめ数人の高級将校とともに、アフリカ軍団にとらえられてしまった。

アフリカ軍団にとっては、おもいもかけない幸運であった。

技術的にみれば、ドイツ軍戦車は一九四〇年当時とかわらなかったが、イギリス軍よりも整備がゆきとどいていた。

戦術の点では、以前イギリス軍がイタリア軍を全く圧倒したように、ドイツ軍は完全にイギリス軍を圧倒した。

3 両軍とも戦車と火砲が不足 top

だが、ドイツ軍にも限界があったことは、イギリス軍にとって幸運であった。

それは、トブルクの周辺で、オーストラリア軍歩兵と寄せ集めの英軍戦車が、ねばりづよく機動作戦的な防御をしたときに、ロンメルと彼の率いる部隊が、車両不足と燃料不足におちいってしまったのである。

このころ、ときを同じくして、エジプトからあわてて集められた英機動部隊の縦隊が、エジプト国境の防備を固めていた。

中東の情勢は、いたるところで流動的な様相をみせていた。

東アフリカでイタリア軍が壊滅したものの、バルカンでは、ドイツ軍がギリシャを席捲していた。そして、イギリス軍のアフリカへの撤退は、小型の“ダンケルク撤退”の再現だった。

イギリス軍のA9戦車は、一時的な反撃にでた。

しかし、キャタピラーが使い物にならなくなり、優勢な敵に屈した英戦車部隊は、道ばたに何台もの故障車を残しながら退却したのである。

エジプト全土の修理工場からは、ありったけの戦闘車両がかき集められた。

イギリス本国では、チャーチルが、専門家の反対をおしきって、船団を組み、地中海の枢軸国海・空軍の攻撃を突破して、戦車や飛行機の緊急補給をおこなおうとしていた。

しかし、これらの武器は、早くて六月に入手できるかどうかの状態であったが、アフリカ軍団を阻止するには、どうしてもいますぐ、五月に必要であった。

要するに、先制攻撃をかけたり、敵の攻撃力を粉砕するのに必要な戦車部隊を、どちらが先につくりあげるか、それをめぐって、イギリスと枢軸国が、息づまるような競争をはじめたということであった。

この競争の主眼は、戦車と火砲であった。

なぜなら、広大な砂漠では、戦闘車両の支援をうけていない歩兵は、無力だったからである。

また、歩兵が安全な場所を次から次へと、素早く移動する場合でも、自動車では、途中で敵戦車の攻撃にあわないよう、ただ神に祈るほかなかったからである。

しかし、イギリス軍も枢軸軍もいずれも、必要なだけの戦車を、一九四一年には受取ることができなかった。

イギリスの場合は、戦車のようなかさばる兵器を、アフリカ大陸南端の喜望峰まわりでエジプトまで運ぶのに、長時間を必要としたからであった(あえて地中海をとおるのは、やむをえない場合にかぎられた)。

4 大戦果をあげた「マチルダ」戦車 top

一方、ドイツ軍の場合は、六月にソ連に侵攻しようというヒトラーの決意によって、アフリカ軍団への兵器の補給は、優先順位が最後になったうえ、ヨーロッパからのみじかい海路の途中で、イギリス軍に船を沈められるのを、ただだまって見ているほかなかったからであった。

それでも、国境地帯とトブルクとのあいだの一連の戦いでは、両軍は不利な条件にもかかわらず、全力を尽くして戦った。

五月十五日に実施されたウェーベル将軍の“プレビティ”(簡潔)作戦は、たんなる奪回作戦で、ロンメルの部隊がいちばん戦力のおとろえているあいだに、トブルクを救援しようとするものであった。

だが、不幸にも、ロンメルはイギリス軍のこの作戦を予知していた。

この戦いでは、英第7機甲師団のA9およびA10戦車の混成連隊が、ハルファヤ峠を、例によって大きく半円をえがいてまわりこみ、ちかくのドイツ軍守備隊を追いぱらったまではよかったが、アフリカ軍団の本隊が、トブルク方面から救援にかけつけるや、たちまち逃げ腰になった。

この両軍の機動部隊は、砂漠でのぷつかりあいはなかった。

このときの状況では、両者とも長時間戦闘するだけの準備がなく、見方によっては、双方胸をなでおろし、ホッとして基地に戻ったと思われるふしがあった。

しかし、ハルファヤ峠では、英第4戦車連隊の「マチルダ」戦車が、砲兵による支援射撃なしに、敵の防御を突破して、イタリア軍を追っぱらうという、偉大な成果をあげたのである。

この戦いでも、将来の砂漠戦のパターンとなるひとつの形があらわれた。

ドイツ軍とイギリス軍が死闘しているかたわら、イタリア軍がいつもカモになり、枢軸軍戦線の弱点となったのである。

それは、イギリス軍にとっては、気楽な攻撃目標といえた。二重構造の戦いであった。

しかし、イタリア軍が自発的か、またはドイツ軍にハッパをかけられて反蚰にでるときには、反対に、イギリス軍は不意をつかれる可能性もあった。

ロンメルは、イギリス軍がハルファヤ峠で態勢を整えるだけの余裕をあたえてくれなかった。

五月二十七日、イギリス軍は、あっさり峠からほうりだされた。

ドイツ軍は防備を強化して、「マチルダ」戦車が、またやってくる場合に備えていた。

一騎打ち用の“切り札”八八ミリ砲が、何門か岩のあいだに据え付けられたのである。

|

“バトルアクス”作戦で進撃中のA13戦車

|

5 欠点だらけの「クルセーダー」戦車 top

「マチルダ」戦車は、はやばやとやってきた。チャーチルが、地中海を強行突破させた輸送船団――“タイガー船団”――が、無事にエジプトに到着したのである。

ウェーベルは、この新着の戦車を、できるだけ早い機会に使えとのチャーチルの要請を、拒否するわけにいかなかった。

ウェーペルは、六月十五日に“バトルアクス”(戦斧)作戦――“プレビティ”作戦をおもいきって大型化したもの――を開始した。

この作戦には、二〇〇台の戦車を投入したが、ドイツ軍戦車も三〇〇台と見込まれ(実際には一七〇台しかなかった)、勝算は、かならずしもあるとはいえなかった。

戦車の生産競争に遅れをとったイギリス軍の弱みが、いまや明らかになった。

それは、高速ではあったが、古くさい四〇ミリ砲を搭載した、イギリス軍の「クルセーダー」巡航戦車に、はっきりとみることができた。

この戦車は、砂漠で動き回るときの、ひどい砂塵からエンジンをまもるため、特製のフィルターを取付けなければならなかった。 |

“プレビティ”作戦と“バトルアクス”作戦で活躍した

「マチルダ」戦車と戦車兵たち

|

しかし、“タイガー船団”がおくってきた戦車は、エジプトに着いてから、あわててこれを取付ける始末であった。

「クルセーダー」戦車は、開発されてまもないため、いくつかの機械的欠陥があった。

それが部品の不足によって、なおさらあてにならないものになっていた。

いずれにせよ、英軍戦車兵は、「クルセーダー」戦車の複雑な操作を、十分に身につけるだけの時間もなく、準備もそこそこに戦いに送り込まれたのであった。

6 「マチルダ」、八八ミリ砲に敗退す top

“バトルアクス”作戦での、最初の痛烈なショックは、歩兵と砲兵の支援なしで出撃した「マチルダ」戦車が、ハルファヤ峠でドイツ軍の八八ミリ砲からうけた一撃であった。

ある戦車中隊長が、戦死直前に、「敵は私の戦車をズタズタにひきさいている」と叫んだことは、戦術上のバランスがかわりつつあることを、はっきりと表現したものであった。

これをきっかけに、以後八八ミリ砲は戦場に君臨し、「マチルダ」戦車はもはや“戦場の女王”ではなくなってしまうのであった。

とくに重要なことは、確固たる決意をもった敵には、戦車だけで立向かっても、安全ではないことを悟らなければならないことであった。

それ以後、敵陣にたいする攻撃は、高性能炸薬弾による砲撃のあと、戦車が進撃するという、共同作戦が必要となったのである。

高性能炸薬弾は、飛行機、砲兵および戦車の火砲でも、発射することができた。

しかしイギリス軍には、一九四一年当時わずかしかなかったので、空軍の方針に従って、地上戦の先鋒には、使用する考えはなかった。

また、訓練もされなかった。

そんなわけで、英軍戦車には、高性能炸薬弾を発射できる砲を備えているものは、少数しかなかったので、砲兵が戦車と行動できない場合、戦車は、壕にひくく据え付けられたドイツ軍の対戦車砲によって、いとも簡単に撃破されてしまった。

7 英軍戦車、半分以下に top

サルーム西方の砂漠側で、多数の英軍戦車が、ドイツ軍の対戦車砲によって破壊されたため、ロンメルの戦車部隊が北から進撃してきたときには、英軍戦車の数のうえの優勢は、大幅に割り引かなければならなかった。

一方、ロンメルもまた同様に、イギリス軍の砲兵隊に悩まされていた。

英軍砲兵隊は、ドイツ軍戦車の射距離の外側から砲弾の雨をふらせてくるため、ロンメルの戦車部隊は後退するか、戦況の有利なときには、おもいきって敵陣につっこんで難をのがれるほかなかったのである。

アフリカ軍団は、高性能炸薬弾を発射できる、短砲身の七五ミリ砲を搭載した四号戦車を少数もっていたので、たとえ直撃弾をあたえなくても、英軍戦車の重要な部分を破壊して、行動不能にすることができた。

このため、すでに高いイギリス軍の消耗率は、なおさら高くなった。

六月十日の日没までに、英軍戦車は半数以下に減っていた。

そのため、十一日の朝、北西側を防御していた英第11軽騎兵連隊の装甲車兵が、反対方向の砂漠をカギ状に迂回するアフリカ軍団の行動を察知したときでも、防衛のための攻撃戦を、あきらめざるをえなかったのである。

このころまでに、兵器のバランスはいちおう回復されていた。

というのは、八八ミリ砲がなければ、ドイツ軍は、イギリス軍の「クルセーダー」戦車および「マチルダ」戦車にたいして優位にたてる戦車をもっていなかったからである。

国境地帯でアフリカ軍団の戦車部隊をおさえ、敗残の英軍部隊が、ドイツ軍に分断されずにエジプトへ無事逃げこめたのは、後退しながら戦い続けた「マチルダ」戦車の功績によるものであった。

ロンメルは、またもや圧倒的な勝利を獲得した。彼は、英軍戦車八七台を撃破した。

これにたいしドイツ軍は、二五台の戦車を失ったにすぎず、ドイツ兵の士気は、イギリス軍を圧倒した。

この戦闘は、ウェーペル将軍とオーキンレック将軍が交代するきっかけにもなったのである。

砂漠での戦闘は、このあとしばらく休止となり、両軍は急いで戦力の再建をはかった。

そして、ドイツ軍が、六月二十二日にソ連に侵入するや、世界の関心はソ連に釘付けになり、砂漠の重要性は、たちまち薄れてしまうのであった。

|

|

8 両軍、満を持すトブルク攻防戦 top

しかし、ロンメルは、今後の戦闘を有利に展開するうえで、トブルクの攻略を決意したのである。

一方、イギリス軍は、戦車同士の決戦の衝動にがられて、トブルク救援はともかく、戦略的勝利のカギである枢軸軍戦車部隊の打倒をめざして、攻撃態勢を整えていた。

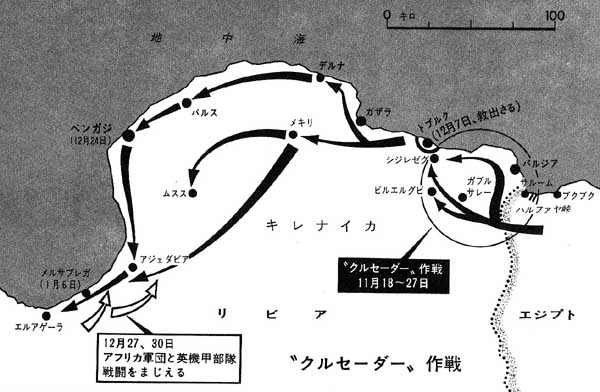

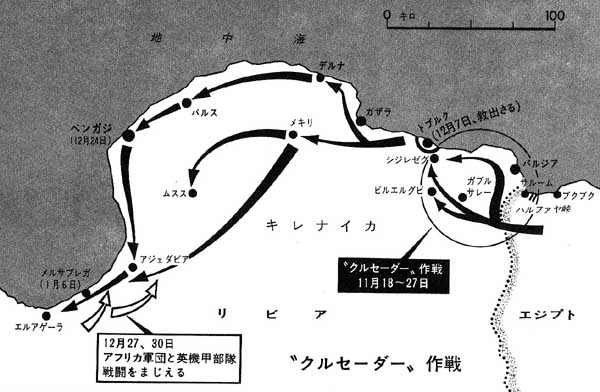

このような情勢は、両軍とも十一月半ばに行動を開始することを意味したが、イギリス軍の“クルセーダー”(十字軍戦士)作戦のほうが先手をとった。

戦車の数のうえでは、イギリス軍が明らかに優勢であった。

なぜなら、戦闘開始の直前、西方砂漠軍は英第8軍に昇格し、七〇〇台の戦車を集めることができたからである。

このなかには、多数の「クルセーダー」戦車や「バレンタイン」戦車、それに「マチルダ」戦車が含まれていた。

また、あらたに到着したアメリカ製の「スチュアート」軽戦車一個連隊、一五〇台も含まれていた。

これは三八ミリの装甲をもち、旧式ではあったが三七ミリ砲を装備した高速軽戦車で、アメリカの兵器廠から放出されはじめた、戦車洪水の呼び水ともいうべき、まえぶれであった。

しかし、戦力のバランスは、いまや戦車と戦車兵の質に左右されていた。

この点で、イタリアの「アリエテ」戦車師団の二〇〇台のイタリア軍戦車と、アフリカ軍団の一二〇台のドイツ軍戦車に搭乗する戦車兵は、イギリス軍の歴戦の兵士と同じ程度に訓練がゆきとどいており、訓練が完了したばかりで実戦経験のない英軍戦車兵とくらべれば、はるかに優秀な兵士たちを乗せていた。

もうひとつ重要なことは、ドイツ軍火砲の威力の増大であった。

いまや大多数の三号戦車は、短砲身ではあるが五〇ミリ砲を搭載していた。

歩兵部隊も、野戦用の車に乗せたおそるべき対戦車砲をもっていた。

それは、すばらしい八八ミリ砲と、三七ミリ砲にかわる長砲身の五〇ミリ砲であった。

これらの兵器にたいして、イギリス軍が対抗できるものは、二つをのぞいてはなにもなかった。 |

激戦で傷んだA13戦車を再生しようと、トブルクで懸命に作業する兵士たち

アメリカ軍M3軽戦車「スチュアート」

砂漠戦へのアメリカ軍最初の゛贈物、である。

10年間かけて開発した、きわめて信頼性のたかい

12トン軽戦車であったが、37ミリ砲とうすい装甲では、

最新のドイツ軍戦車や対戦車砲に対抗できなかった

時速:56キロ 走行距離:113キロ 乗員:4

|

それは、「数」と「勇気」であった。

ロンメルは、戦車部隊を国境とトブルクの中間地点におき、トブルクにたいする攻撃を支援する態勢をとりながら、一方で、国境をこえて進攻してくるイギリス軍を、迎撃できるような構えをとっていた。

イギリス軍は、“バトルアクス”作戦よりも、さらに大きく巡航戦車を迂回させて、ハルファヤ峠のドイツ軍を分断し、それから、アフリカ軍団を戦場でさがしだす作戦をたてていた。

しかし、敵軍を「捜索」することには問題があった。

イギリス軍はひろく網をはりめぐらさなければならなかった。

そして、ひろい地域に部隊を三つに分割したが、これは、英軍部隊が相互に素早く支援する能力と、ロンメルがイギリス軍を各個撃破する能力とをくらべると、ロンメルのほうに有利であった。

しかし、イギリス軍は補給用の巨大な物資集積所をいくつか設置していたので、広範囲な迂回作戦が可能であった。

一方、ロンメルは予備資材と兵士の不足のため、条件の悪い作戦行動をとらなければならなかった。

|

偵察行動中の「スチュアート」戦車:装甲がうすいため接近戦では不利だっただが、

火砲が小口径だったため接近戦でなければ役にたたないという、やっかいな戦車だった

|

9 ドイツ軍の巧みな協同作戦 top

戦闘は、十一月十八日に開始された。

イギリス軍が本格的に攻撃をしかけてきたことを、ロンメルが知ったのは、二四時間ちかくもたってからであった。

イギリス軍は、トブルクのすぐちかくまで達したとき、ドイツ軍の猛烈な反撃にであった。

戦いは、戦闘がどのように進展してゆくか、はじめから明らかだった。

戦闘の中心は、シジレゼグ南方の砂漠地帯におかれた。

そこは、イギリス軍がエジプトから出撃して、トブルクからおしだしてくる守備隊と合流しようとしたところであった。

しかし、なんたることか、その場所には、ロンメルが部隊の大部分を配置していたのであった。

イギリス軍は、たちまち、ハルファヤとサルームのドイツ軍守備隊を包囲した。

しかし、これは機動戦の結果とくらべれば、とるにたらない出来事であった。

なぜなら、機動戦の勝者こそ真の勝利者であり、孤立した敵の守備隊は、ヒマをみてひとつひとつ攻略してゆけばよいからであった。

情勢はだれが見ても、イギリス軍の敗北におわるような形勢であった。

というのは、イギリス軍の分散された三つの機甲旅団は、それぞれ機械化歩兵旅団をうしろと横に従えていたが、順を追ったアフリカ軍団の巧みな協同作戦にあって、ひとつ、またひとつと攻撃され、大損害をだしていた。

それは、当初の戦力とくらべると、見るかげもない姿であった。

英第22機甲旅団は、十八日にイタリア軍の「アリエテ」戦車師団と遭遇し、一六〇台の戦車のうち、四〇台を失っていた。

英第4機甲旅団は、二十日(第一次大戦のカンブレー戦の記念日)に、分散しているところをドイツ軍に襲われ、六〇台以上の戦車を放棄して、敵の主力がどこにいるのかもわからないまま、残った英戦車隊と一緒にウロウロしていた。

また、混乱のなかで通信連絡がとれず、補給部隊からの補給もとだえがちであった。

洗練されたドイツ軍の戦術は、早くもその効果をあらわしはじめていた。

ドイツ軍は、チャンスとみるや素早く、あざやかな攻撃にでてくるのだが、そのときはいつも、十分な対戦車砲の支援をうけていた。

10 頼りは二五ポンド野砲だけ top

キャンペル准将をはじめ、英軍指褌官たちは、何回となく自軍の戦車を、この対戦車砲にむかって突撃させた。

シジレゼグで、戦車操縦手のジェイク・ワードロップは、キャンペル准将が自動車でかけつけてきて、「俺に続け!」と叫んでいるところにいあわせた。

ワードロップは、次のように書いている。

「私たちは、彼のあとを追って飛行場を八〇〇メートルほどまわった。

そこには、敵の三号戦車と五〇ミリ対戦車砲かずらりと並んでいた。

私たちはこれに襲いかかった。

正直にいって、私は、この突撃には気がすすまなかった。

しかし、そのまま撃ちながら敵戦車のところまで突進し、それから方向をかえて、対戦車砲をやっつけにかかった。

これはうまくいった、と思うまもなく、まえで砲弾が炸裂した。キャタピラーが切れた。

それは、やられたというよりも、戦車から飛び降りて逃げた、といったほうがあたっているかもしれない」 |

彼は幸運にも生きのびて、後日、再び戦場に出られたが、ほかの多くの者が、この思い付き程度の古くさい突撃にかりたてられ、命を失ったのであった。

そして、そのなかには、かけがえのないベテランたちもいた。

イギリス軍は、このような“あばれ馬戦術”で、有能な経験者を無意昧に失ってしまったのであった。

イギリス軍の兵器の驚くような粗末さが、イギリス軍の劣勢の根本的原因であった。

イギリス軍は、ドイツ軍の長砲身の五〇ミリ砲、短砲身の七五ミリ砲、それに“切り札”の八八ミリ砲に対抗できる火砲を、ひとつももっていなかった。

ドイツ軍のこれら三種類の砲は、いずれも九〇〇メートル、あるいはそれ以上の射距離でも有効であった。

イギリス軍の四〇ミリ砲は、七〇〇メートルの距離からドイツ軍戦車に命中弾をあたえても、装甲を貫通できるのは幸運といわなければならなかった。

そしてまた、イギリス軍の主要武器は徹甲弾だけで、高性能炸薬弾を発射できなかったため、ドイツ軍砲兵にたいしては、機銃掃射しかできなかったのである。

要するに、四〇ミリ砲は、せいぜいよくて七〇〇メートルでしか、効果をあげることができなかった。

イギリス軍では、車両牽引(けんいん)式の二五ポンド野砲だけが、この均衡を奪回する可能性をもっていた。

しかし、それは危険を伴っていた。

なぜなら、砲を据え付けたり移動したりするのに時間がかかりすぎ、牽引車両は四輪車だったので、柔かい砂地ではめりこんで、よく動かなくなったからだ。

さらに、低初速砲のため、砲弾の落下範囲はひろくなり、高初速砲のような正確さで対戦車射撃ができなかった。

従って、直撃弾をあたえるためには、数多く撃たなければならなかった。

このような不便さにもかかわらず、この砲は“クルセーダー”作戦中、イギリス軍の最重要な役割りをはたし、他の手段ですべて失敗したときに、しばしばドイツ軍戦車を撃退するのに活躍したのであった。

11 イギリス軍、危うくもち直す top

戦闘の最初の危機は、十一月二十三日、ロンメルがたくみな南方迂回作戦により、英戦車部隊の大半を、トブルクとガブルサレーとのあいだで、はさみこんだときに起った。

イギリス軍の第5南アフリカ連邦歩兵旅団は、事実上全滅し、機甲旅団はまたもや、うまく助け合えないうちに、各個撃破されたのであった。

二十一日から二十二日にかけての夜間、ジジレゼグでは、きわめて複雑な情勢が展開していた。

ただひとつはっきりしていたことは、当初、五〇〇台以上の戦車からなる精鋭機甲部隊をもっていた英第30軍団が、七〇台に減ってしまったほど、戦力を失っていたということであった。

敵軍にあたえた損害を、過大評価した結果、楽観的になっていた英軍指揮官たちも、いまや自軍が破局にちかづいているのに気がつくのである。

この印象は、ドイツ軍の次の攻撃で、さらに劇的になってゆく。

ドイツ軍は突如として、シジレゼグの重要地域を去り、疾風のごとく東進して、イギリス軍の背後にあざやかな攻勢をかけた。

また同時に、ハルファヤ峠とサルームで包囲された、ドイツ軍守備隊の救出をはかったのであった。

背後をドイツ軍にあらされたイギリス軍は、絶望的にみえた。

(英第8軍司令官カニンガム将軍は、事態があまりにも絶望的なので、降伏する意思表示をしたため、英中東軍総司令官オーキンレック将軍に解任された)。

しかし、ドイツ軍が国境方面に鉾先を転じたので、シジレゼグのイギリス軍は、ようやく戦いから解放された。

これは決定的な意味をもっていた。

二、三時間のあいだ、多数の戦車の墓場と化した戦場は、イギリス軍の手に戻った。

イギリス軍は、アフリカ軍団が戦場に戻ってくるまでのあいだに、七〇台の戦車を他の車両とともに回収、修理し、戦力に復帰させて態勢を立直す機会をえたのであった。

貴重な時間だった。

“クルセーダー”作戦では、いろいろなことが目だったが、そのひとつに、英軍戦車の数の変動の激しいことがあった。

これは、戦闘による損失や故障、それに場あたり的な補充によるものであった。

たとえば、十一月二十五日、英第4機甲旅団の戦車総数は四一台でしかなかった。

ところが二十九日には、数台の戦車がさらに損傷した反面、強力にテコいれされて、八五台になった。

そして、三十日にはさらに増強されて一二〇台になった。他の旅団でも、これと同じようなことが起きていたのである。

12 今度はロンメルに危機 top

イギリス軍がとどまっているかぎり、戦闘の中心が、シジレゼグに戻ってくるのは当然であった。

ロンメルにとって、そこが自軍の連絡通路にあたっていたので、無視できなかったからである。

しかし、そのときまでには、あらたな危機が発生していた。今度はロンメルにとっての危機であった。

ロンメルは、イギリス軍を打ちたおし、追っぱらってはいたが、戦闘のたびに戦車の損失が増加していったにもかかわらず、損害を補充できなかったからである。

なお悪いことには、戦闘を続行しているあいだも、イギリス軍はたえず戦車の補充をうけ、戦闘でも、以前より慎重な態度で戦うようになっていたのであった。 |

「クルセーダー」戦車の40ミリ砲を整備中の英軍戦車兵

|

「バレンタイン」戦車隊で、ただひとり生き残った小隊長は、次のようにいっている。

「防御戦における戦車使用の原則は、かるく敵をつついては後退し、敵を味方の砲の射距離内にさそいこむことである。

砲が十分にねらいをつけている敵陣地にむかって戦車を突進させることは、戦車を投げ捨てることと同じであった」

一日ごとに、ロンメルの勝利のチャンスは減っていった。

そして十二月五日、国境守備隊の救出を、再び試みて失敗し、その後ドイツ軍は、ガザラにむかって後退をはじめた。

これは疑いもなく、イギリス軍の勝利であった。

しかし、この勝利は、イギリス軍にとって自慢できるものではなかった。

彼らの勝利は、勇気と決断を自分たちと同様にもった敵にたいして、粘り強く戦ったことと、圧倒的な数の優勢がもたらしたものであった。

だが、ドイツ軍は、創意に富んだ戦術と、兵器の技術的優位によって、数のうえでの劣勢を、巧みに補っていたのであった。

ガザラをすぎてアジェダビアにいたる、その後の追撃戦を通じて、英戦車部隊は、ようやくのことで十二月十九日に、ベンガジから戦力の補充をうけたアフリカ軍団と、戦火をまじえた。

そして、イギリス軍はすでに学んだはずの教訓を、そこで繰返し教え直されることになった。

十二月二十七日、不運な英第22機甲旅団は、アジェダビアでドイツ軍戦車部隊を、大きく迂回しようとして、ドイツ軍の猛烈な反撃にであった。

一時、イギリス軍はドイツ軍に包囲され、三七台の戦車を失ったのに、ドイツ軍は七台の損害をだしたにすぎなかった。

三十日には、再び同じことが繰返されたが、今度のスコアは二三対七であった。

おそらく、英軍戦車の数が、かなり減っていたせいであろう。

13 ドイツ軍の捕虜二万人 top

エジプト国境の孤立したドイツ軍守備隊は、やむをえず降伏し、二万人の捕虜をだした。

しかし、この一年の戦局は、イギリス軍に不利のうちにおわり、戦車戦では、その粗末な戦法に、不安を残したのであった。

戦いが終ったときの感想を要約して、ワードロップは次のように書いた。

「エルアゲーラの東にはドイツ兵はなく、我々に関するかぎり、彼らがそこにいたければいても気にならなかった」

しかし英軍戦車兵は、自軍の劣勢の原因を知らなかったわけではなかった。

彼らは優秀な兵士であった。

他人からいわれなくても、ドイツ軍がいかに自分たちより戦闘能力にすぐれているか、判断できた。

イギリス軍の自信が失われた最大の理由は、有能な指揮官がいないことであった。

これは、機動戦の奥義を理解している歴戦の勇士たちには明白であった。

たとえば、敵にたちむかう行動で、部下の将校たちの賞賛をえたゴッド、キャンペルおよびゲイトハウスのような、自分たちの仲間が抜擢されると、みな喜んだものだ。

これにたいし、有能な上官が戦死するか、あるいは、たえまのない緊張のため疲労しきって、カニンガムやその後のリッチーのように、機甲戦のスピードも意味もわかっていない指揮官に交代させられると、部下の将校や兵士たちは憂鬱(ゆううつ)になった。

このような人たちは、機械化にたいする、戦前の反感のなかで育った副産物であった。

彼らは、自分の生きている時代の意義を知らずに育った者が多かった時代の指揮官に属していた。

この教育の欠陥の代償は、貴重な将兵たちの血と、戦意を失わせる敗北とによって、償われることになった。

そして、身をもって知識を学ぶことのできる戦場でさえ、同じ失敗を何度も繰返すようでは、イギリス本国で訓練中の兵士たちに、戦うための知識を十分にあたえることが、はたしてできたのであろうか?

14 極東に新たな戦場 top

いずれにせよ、イギリス軍およびイギリス国民が、砂漠戦の一進一退を、どんなに重大さをかんじて息を殺して見ていたとしても、それよりはるかに重要な戦いが、ほかのところで起っていたのである。

それは、ロシアと極東であった。

極東では日本が参戦し、十二月七日(日本時間では八日)、パールハーバーを攻撃していた。

また、東南アジアへの進撃も開始していたのである。

これらの戦闘は、砂漠戦と戦車の発展の方向に、大きな影響をあたえる運命にあった。

しかし、連合軍の戦車戦力の質的向上は、まだ、依然としてすすまなかったのであった。

top

**************************************** |