|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12

3 もたつく英・仏の軍機械化

戦車が、はじめて戦場に姿をあらわした一九一六年(大正五年)には、まだ、戦車に関するまともな戦術理論は、できていなかった。

その後の長いあいだ、戦車は、ひいきめにいっても、場当り的で無知な、気まぐれとしか思えないような方法で、用いられていたのである。

戦術上どんな戦車がよいかについては、戦場で実際に戦車を用いる軍人だちと同じように、設計にあたった技術者たちも考えていた。そうなると、初期の戦車設計者たちは、自分の頭で勝手に、戦場ではこういうものが必要なのだ、と考えて設計し、製造しがちであった。

しかし第一次大戦後に、イギリス、アメリカおよびヨーロッパ大陸で、戦車の能力をためす実験が行われてからは、軍人たちは、実地の豊富な経験に基いて、また戦略上、戦術上の理論や予算上の制約を考えて、自分たちの希望する戦闘車両を、設計者に注文するようになっていた。

1 英軍、中戦車計画を進める top

だが、ヒトラーが政権をにぎって軍備競争を再開した一九三三年までは、なんといっても予算不足が大きななやみであった。

第一次大戦に使用した旧式な装備でも、まだまだつかえるとなると、高価な新しい装備を購入するための予算を獲得することは、非常にむずかしいことであった。

そんなわけだから、イギリスでもフランスでも、高価な重戦車を製造しようとする試みは、すべて失敗に終っていた。

イギリス軍は、一九三〇年代はじめに、ビッカース中戦車にかわる進歩した中戦車として、一六トンのA6戦車を調達しようとしたが、これもまた失敗に終ったのである。

しかし、まもなく、戦車部隊からのつきあげと、機動作戦の実験結果に勇気づけられたイギリス軍部は、特殊任務にむく戦闘車両の重要性に目をつけて、強力に計画を進めることになった。

そして、一九三〇年代はじめに、次のような戦車を要求したのである。

1 高速、軽武装、軽装甲の戦車を多数装備する。

これは、大英帝国の辺境警備と、将来、ヨーロッパ大陸や砂漠での戦争に、偵察任務や主力の中戦車の護衛用に使用する。

2 重装甲で、大砲一門を装備した中戦車。速力は軽戦車とほぼ同等のもの。

この戦車は、ヨーロッパ大陸または砂漠の戦争で、戦車旅団の中心戦力として用いる。

イギリス軍は、実際に、次のような戦闘を想定していた。

軽戦車(重量約五トン、武装は機関銃のみ)が、一六トン中戦車部隊の前方および両翼数キロの距離をおいて、大挙して進撃する。

こうして、敵をさぐりだし、状況によって、歩兵と砲兵を伴った中戦車部隊に、その敵を攻撃させるか、またはやりすごさせる。 |

イギリス軍の機械化戦搆想にもとづいて装備された一号兵員輸送車

|

そして、敵の後方にあるよわい目標にむかわせる。

この戦闘方式にのっとって、イギリス軍は、軽戦車と安価な中戦車を生産させ、このほか、歩兵機関銃部隊用の特殊軽兵員輸送車と、武装もお粗末で速力のでない歩兵直協用戦車も、あわせて調達したのである。

2 敵の戦車とどう戦うか top

こうして、『作戦計画一九一九』で想定された主要な装備は、すべて整った。

すなわち、歩兵とともに敵陣を突破する戦車、それをたすける兵員輸送車、そして、敵の戦線を打ち破った後、敵陣ふかく攻めいり、敵の通信網を寸断する役割りをもった、軽戦車と中戦車であった。

だがこれは、『作戦計画一九一九』を、まるで逆にした形になった。

フラーは、最初に縦深に侵入し、続いて突破口をひろげ、それから総攻撃にうつる、といった段どりを想定していたからである。

だが、いずれにせよ、最終の目的は達成されたようであった。

ここで注目すべきことは、単に目的が達成されたというだけでなく、戦車設計上、全く性質のちがった二種類の戦車、速力のおそい歩兵直協用戦車とはやい巡航戦車が必要である、と確認されたことであった。

さらに、敵戦車にたいしてはほとんど効果のない、機関銃を装備しただけの軽戦車と、特殊な兵員輸送車が用意されたことであった。

一方、このなかにキャタピラーつき自走砲がふくまれていなかったことは、動きがはやく、路外走行能力のある戦車と兵員輸送車の進撃に、砲兵部隊がついてゆける可能性を少なくしていた。

どこの国の陸軍でも、当時、戦車をノックアウトする決定的な方法については、意見がまとまらなかった。

英陸軍の歩兵は、野砲部隊の応援があれば、車輪がついていて手がるに移動できる対戦車砲で十分だ、と信じていた。

また英戦車部隊では、“目には目、歯には歯”といった考え方をとり、戦車対戦車の対決はかならずくるだろうと予想し、戦車戦こそ敵戦車を破壊する最良の策だ、と信じていたのである。

これは、中戦車に特別な対戦車砲をつけさせる理由でもあった。

だが、歩兵部隊は、火砲のない歩兵直協用一号戦車でガマンさせられた。

歩兵部隊が、この速力が遅く、機関銃一挺しか装備されていない戦車ですまされることになったのは、単に予算面からの制限だけでなく、当時、エリス将軍の胸のうちにあった、“ためらい”のせいでもあった。

3 エリスの迷いで生産もたつく top

エリス将軍は、第一次大戦では、英戦車部隊の司令官として、またカンブレー戦の勝利の主役として、勇名をはせた勇士であったが、戦車が、進歩した対戦車火器にたいして弱い、と信じるようになってからは、将来の戦車にたいする信頼を失いかけていたのであった。

さらに悪いことには、再軍備計画がようやく軌道にのりはじめたころ、彼はたまたま兵器局長官に任命され、戦車調達の責任者となったのである。

彼が、それでも、歩兵直協用一号戦車の生産続行を認めたのは、この戦車に六〇ミリ裝甲板を取付ければ、当時の四七ミリおよび三七ミリ対戦車砲の攻撃をふせげる、と説得された結果にすぎなかった。

そこでこの戦車以外の中戦車は、全く問題にされず、彼の権限でかるく生産を拒否されたのであった。

この問題は、一九三八年、オーストリアがドイツに併合された後、再びむしかえされたが、また同じように決定は保留されたのであった。

そして、その年九月のミュンヘンの危機(注)と、ドイツ機甲部隊の縦横無尽の快速ぶりに、あわてふためく破目にならなかったら、最高会議はさらに決定を延期したことであろう。

(注=ドイツの領土拡張政策のまえに、九月にミュンヘンで開かれた会談で、英・仏両国は大戦勃発の危機を避けて、ズデーテンラント併合をやむなく認めた)

|

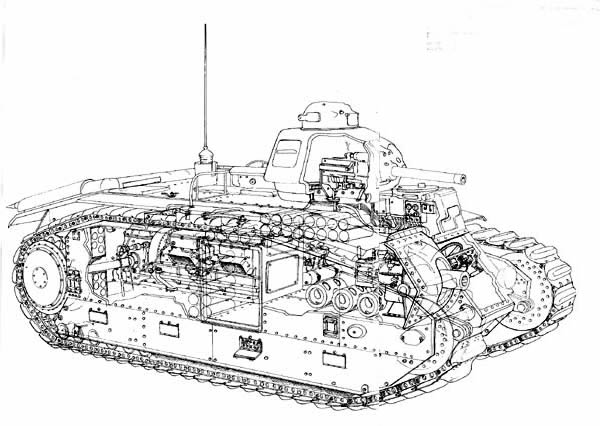

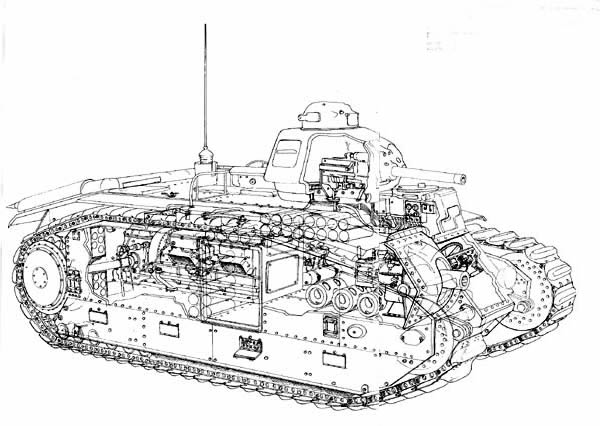

フランス戦車部隊の主力B型重戦車

走行距離わずか136キロと短いために、機甲師団には適さなかった。

装甲は60ミリで、1940年当時の37ミリ対戦車砲には十分だった

重量:321トン 武装:75ミリ砲およぴ47ミリ砲各1、機関銃2 時速:35.2キロ 乗員:4

|

5 やっと腰あげた仏陸軍最高会議 top

一九三八年十二月、やっとのことでB型重戦車を歩兵部隊から切りはなし、軽量なルノー戦車とホチキス35戦車をあわせて、いわゆる機甲師団に統合する試みがはじめられた。

このバランスの悪い師団の編制は、次のようなものだった。

重戦車二個連隊=四七ミリおよび七五ミリ砲装備のB型重戦車(三二トン)を一個連隊につき三〇台

軽戦車二個連隊=三七ミリ砲装備のホチキス35(一二トン)、または39軽戦車を一個連隊につき三九台

機械化歩兵一個大隊

砲兵二個連隊

工兵および輸送部隊

しかし、最高会議がこの問題の審議を終ったときには、すでにフランス軍の戦意は大幅におちていた。

将校の防御型戦闘の思想を逆転させ、兵士たちの訓練を転換させるだけの時間は、もはや残っていなかったのである。

攻撃的性格の機甲師団をつくることに、フランス国民と軍部が消極的であったことは、表面上、政府の政策に反していた。

なぜなら、一九三六年の「大編成部隊の戦術的作戦に関する訓令」は、従来と正反対の思想に書き新ためられていたからであった。

すなわち、

「攻撃こそ最良の作戦である。……攻撃のみが決定的な戦果をもたらす」

だが、方向転換がおそすぎた。静止的防御の中心であるマジノ線は完成していたし、いずれにせよ、第一次大戦中の総攻撃で、あれほどひどい損害をこうむったフランス国民に、再びその悪夢を求めるのは、あまりにもよくばった要求といわざるをえなかったからである。

一九三九年のフランス軍は、一九一四年のフランス軍ほどの精彩(せいさい)はなかった。

また、イギリス軍の戦車戦にたいする準備は、不幸にもフランス軍と同様、十分ではなかった。

一方ドイツ軍は、第一次大戦とほとんどかわらないほど、強力になっていたのである。

戦車戦術の実験で先をいっていたイギリス軍でさえ、開戦の危機がますます高まった一九三九年に、まだ十分に装備された機甲師団をもっていなかった。

そして、ポーランドがドイツ軍に侵入され、機甲部隊にふみにじられているとき、フランスに派遣されていたイギリス軍の戦車は、騎兵部隊に属するわずかな軽戦車連隊と、一個大隊の歩兵直協用一号戦車にすぎなかった。

6 まま子いじめに泣く英戦車部隊 top

この心ぼそい態勢の背景には、英陸軍最高会議が、あくまでも歩兵中心の戦術理念にしがみついていた事情があったからである。

軍馬から戦闘車両への切りかえが、フランス軍やドイツ軍より遅れていたイギリス軍では、戦車部隊は益々まま子あつかいされ、強力な精鋭部隊として育つことを、ゆるされなかった。

騎兵部隊は、一九三五年まで本格的に軽戦車を使用する努力をしなかったため、以後、大きな犠牲をはらうことになる。

長年、馬の生活ばかりしていた軍人を、急に車に乗せるのは、いずれにしても無理があった。

また、戦車兵たちの立場からいえば、本来、自分たちの腕をみがくべき時間を、転属してきた新参者の教育にさかなければならなかった。

馬と育つた軍人に、戦車を操縦したり、故障の原因をしらべて修理させる訓練をするには、ひどく時間をかけなければならなかったのである。

そのころ、英陸軍省では、機械化師団または機甲師団の必要性をめぐって、論議がふっとうしていた。

そして、一九三七年、やっとのことで機械化師団の創設が決定されたときでさえ、なおも中戦車旅団を師団からうばおうと(場合によっては、旅団の編成をとりやめにするという脅しもこめて)、真剣に策動する者があった。

もし、その策動が成功していたならば、機械化師団には軽戦車部隊しかのこらないことになったであろう。

そして、きっと、敵のカモになり、“バラクラーバの戦い”(クリミア戦争のとき、英国槍騎兵が勇敢な突撃をおこない、三分の二を失う大損害をだした)の現代版を再現していたであろう。

なぜなら、火砲をもった敵戦車に、機関銃しかもたない軽戦車が、十分戦える距離までちかづくには、突撃する以外に方法がなかったからである。

中戦車旅団を機械化師団に残すことが最終的にきまったところで、また、新しいごたごたがおこった。

だれをその司令官にするかであった。

戦車の知識もない騎兵あがりの軍人にするか、それとも、正統派の理論家である戦車専門家のホバートにするか、意見はまとまらなかった。

結局、機械化がおくれたため、戦車には全く経験のない、砲兵あがりのブルーケ少将が起用されることになり、ケリがついたのである。

7 新師団編成に各兵科の対立 top

当然のことながら、新師団の編成にあたっては、はじめから各兵科の対立が反映していた。

騎兵は、戦車部隊と共存して独自の戦車部隊を発展させる決意をしていたのにたいし、歩兵は戦車にたいしてひどく消極的であらだ。

その結果、機甲歩兵旅団が十分にひきうけられるような、偵察や戦車旅団の護衛の任務までも、機甲騎兵にまかせられることになった。

新師団の編制は、次のとおりである。

騎兵二個旅団=それぞれ軽戦車三個大隊からなる(開戦と同時に一個旅団に縮小)

戦車一個旅団=戦車兵が搭乗する軽戦車一個連隊と、軽・中戦車からなる戦車三個連隊(開戦時にはすべて中戦車となる)

師団直轄部隊(のちに支援部隊といわれた)=装甲車一個連隊と機械化砲兵二個連隊、それに機械化歩兵二個連隊(砲兵と歩兵は、開戦時には一個連隊に縮小) |

イギリスでは、機甲部隊の創設に伴って、騎兵部隊と戦車部隊の統合が行われた:六号B型軽戦車に搭乗した英第9槍騎兵連隊の兵士たち

|

騎兵部隊と戦車部隊の合併の動きは、この編制からもわかるとおり、最初の一歩がふみだされていた。

そして一九三九年四月一日、英国機甲部隊の創設とともに、正式に両者が統合されたのであった。

8 戦車メーカーも立ちおくれ top

性能のよい戦車をもっていたフランス軍とことなり、イギリス軍は、一九三八年のミュンヘンの危機のときでも、ひとつとして実戦につかえるような戦車をもっていなかった。

歩兵直協用戦車の生産は、多数の軽戦車の生産と並行して進められていた。

しかし、巡航戦車(注)の必要性をめぐる意見の対立と、エリス将軍が十分な予算を割りあてるのを拒否したことによって、事態はひどく遅れていたのであった。

(注=機動性に重点をおいた戦車。重量を軽くするために、裝甲は薄い。快速戦車)

また、当時唯一の戦車メーカーであったビッカース社からは、安っぽくて見おとりのする戦車の設計図が、提出されていた。

新技術の開発を生命とする産業界は、研究開発資金をけずられ続けてきたこともあって、そう簡単には、ただちに実戦につかえて、そのうえ、信頼できるような戦車を、つくれるはずがなかったのである。

こういった事情から、四〇ミリ砲を装備した一三トンのビッカースA9およびA10戦車、それに続いてスマートなナフィールドA13巡航戦車などの新型中戦車(または巡航戦車)が、工場から姿をあらわしはじめたのは、一九三九年になってからであった。

当時の戦車の多くは、希望にそぐわない妥協の産物であったが、ナフィールドA13戦車は、著しい進歩をしめした戦車であった(もっとも、初期型には数かずの欠点があった)。

このナフィールドA13戦車は、ナフィールド社が、ワルター・クリスティーから高速戦車を一台購入し、それを再設計して、実戦むきの戦車に改良するよう軍部が説得したもので、戦車産業界拡大の産物として生まれてきたシロモノであった。

細部については不満足な点がいくつかあったが、ナフィールド社は戦車製造の経験がなかったのだから、仕方がなかったといえよう。

9 独戦車集団、ポーランドを制圧 top

第二次大戦で、最初に砲火を交えることになるドイツ軍とポーランド軍の戦車集団は、一九三九年八月、ドイツがソ連と不可侵条約をむすんで、ポーランドを併合する態勢をとったころから、ぞくぞくと国境地帯に集結しはじめた。

そして九月一日、ドイツ軍の全戦車は、国境をこえてポーランドになだれこんだ。

ところが、一方の古い時代のままのポーランド軍は、ありきたりの戦術論にそのまま従って、戦車を騎兵と歩兵の補助戦力として、ひろい範囲に、分散して配置していた。

やがて、動乱の一ヵ月がすぎて、征服された東方の同盟国にまいあがったほこりがやっとしずまったところで、英・仏両国は、今度は自分たちに重大な危険がせまってくるのを感じるのであった。

まもなく次の猛攻撃が行われることは確実であり、その猛攻には、嵐のような機甲集団の突進があることも確実であった。

英・仏両軍は、あわてて戦闘態勢の再編成にはいったが、いまさらのように、その防備状況のひどさに驚くのであった。

フランス軍戦車部隊は、軽機械化師団をのぞいては、全体的に手うすであった。

イギリス軍といえば、ほとんどの戦車はヨーロッパから遠くはなれたエジプトに派遣されていて、いますぐにでも来襲するかもしれない、イタリア軍のスエズ運河攻撃に備えていたのであった。

しかし、連合軍の戦車は、全部かき集めれば、数ではドイツ軍にまさり、なかには、ドイツ軍の最優秀戦車と同じ性能をもった戦車も、いくつかあった。

だが、問題は戦車の数や質ではなかった。

ドイツ軍のすぐれた戦車部隊の編制と戦闘方式、それに、そのするどいカンに対抗できるかどうか、であった。

編制の点については、フランス軍はポーランド戦で機甲師団の利点が明白にされた直後、ただちに関心をむけ、機甲四個師団を編成した。

しかし、この政策転換は、残念ながら、考え方の転換のあらわれではなかった。

戦車部隊総監をはじめとした頑固なフランス軍将軍たちは、一九四〇年になってもなお、前年のポーランド戦の教訓は、フランスにはあてはまらない、と信じていたからである。

彼ら将軍たちはいった。

「……将来の作戦での戦車の役目は、過去の例とかわらないであろう。

戦車は、歩兵の目標達成を支援するものである」

軽機械化師団(ドイツ機甲師団との類似は編制だけ)は、野戦軍の支援という在来的な騎兵部隊の任務に当てられ、他方、機甲師団は短距離用の突破作戦兵力とみられていた。 |

フランス軍ルノー35戦車:うしろから歩兵が行軍してくるが、

考え方はあくまでも、戦車が歩兵にしたがうもの、とされていた

|

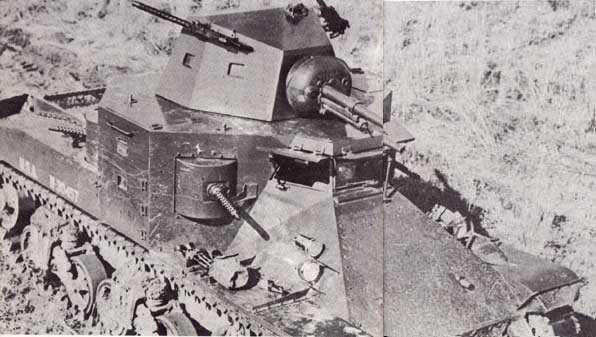

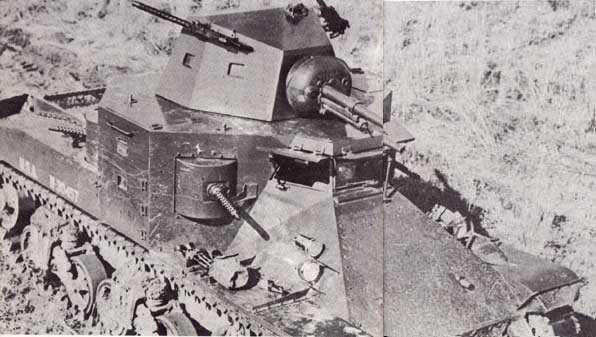

|

海をへだてたアメリカでも、軍機械化の道をあゆみだしており、

ヨーロッパのなりゆきを見まもっていた:アメリカ軍M2中戦車

|

10 優勢だった連合軍側の戦車 top

実際、重量のあるB型重戦車をふくむ機甲師団は、長時間、長距離の進撃には、到底むかない部隊であった。

また、歩兵部隊にたいしては、二五個大隊をくだらない戦車部隊が配属されていたが、その主力であるルノーFT軽戦車は、相当数が予備車両であったため、錆付いていた。

ヨーロッパ大陸で、フランス軍が防御戦につかえた戦車数は、一九四〇年五月現在、次のとおり合計三一六八台であった。

軽機械化三個師団=戦車五八二台

機甲四個師団=戦車六二四台

独立戦車二五個大隊=戦車一九六二台

このほか、多数の支援用戦闘車両と、予備としての旧式戦車があった。

英軍戦車も、これに加算された。その数は次のとおりである。

軽機甲連隊(数個連隊)=戦車一二〇台

歩兵直協用戦車二個大隊=戦車一〇〇台

機甲一個師団=戦車三三〇台

ただし、機甲師団は当時まだイギリスにいたが、すぐにでもヨーロッパ大陸に派遣できる態勢になっていた。

英軍戦車の合計は六四〇台であった。連合軍側の戦車は総計三八〇八台。さらに、わずかだが、予備戦車が加算されることになる。

これにたいするドイツ軍の戦車総数は二八八七台で、そのうち二〇六〇台は軽戦車だった。

また予備戦車は、すべて軽戦車で八〇〇台であった。

しかも、このような連合軍戦車の優勢ぶりは、単に数の面だけではなかった。

フランス軍戦車の装甲は五五ミリ以上のものがあり、英軍戦車では、六〇ミリをこす戦車(歩兵直協用二号戦車「マチルダ」は、じつに八〇ミリの装甲をもっていた)さえあった。

一方ドイツ軍戦車には、装甲の厚さが三〇ミリ以上のものはなかったのである。

武装の点でも同様のことがいえた。

ドイツ軍の戦車には、低初速の七五ミリ砲と、高初速の三七ミリ砲を備えたものがあったが、それはほんの少数であった。 そして、大半は二〇ミリ砲を装備した戦車ばかりであった。

これにたいし連合軍戦車は、七五ミリ、四七ミリ、四〇ミリ、それに三七ミリと、大口径砲を装備したものばかりであった。

11 訓練でまさるドイツ軍戦車 top

以上のように、数においても性能においても、連合軍戦車が優勢であったにもかかわらず、実際には、ドイツ軍が優勢を維持できたのはなぜだろうか?

まず、戦車内の戦車兵の配置がすぐれていた。

ドイツ軍戦車の砲塔内には、二人または三人の戦車兵が配置されていたのにたいし、フランス軍戦車では、砲塔内に配置されたのはたったひとりであった。

そして彼がひとりで戦車を指揮したり、火砲の装填手の役もしなければならなかったのだ。

この砲塔内の合理的な人員配置にくわえて、ドイツ兵はそれを活用できるよう、十分に訓練を積んでいたのであった。

次にドイツ軍は、多数の戦車をそろえた機甲師団群を、戦略的かつ戦術的な戦法で、たくみに指揮したことであった。

一九四〇年五月十日、ヨーロッパの二大陸軍国の対立した戦略理論が、実際にためされることになった。

大西洋をへだてたアメリカでは、おそまきながら、孤立と無関心のムードから、ようやくめざめはじめた国民が、息をこらしてこの対決を見まもっていた。

アメリカには当時、機甲部隊としては、軽戦車一二一台からなる機械化騎兵二個連隊と、少数の機械化歩兵部隊、七五ミリ榴弾砲を装備した機械化砲兵一個連隊で編成された、機甲一個旅団しかなかった。

連合軍が敗退するような場合には、この装備をもったアメリカ軍が、ただちに前線にむかうことになるかもしれなかったのである。

top

**************************************** |