|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12

5 砂漠の“ネズミ”第7機甲師団

一九三五年(昭和十年)、イタリアがついに、サヤから刀をぬきはらってエチオピアに侵入を開始して以後、イタリアとイギリス、フランスとの利害が対立する場所では、常に政治的緊迫状態がつづいていた。

この緊迫状態は、ドイツとの開戦よりはる構えから、連合軍戦車部隊の発展方向に、軍事的な影響をあたえていた。

|

熱気と砂ボコリになやまされながらも、北アフリカの砂漠で行動する、イギリス軍軽戦車と巡航戦車(前方)

|

1 砂漠の脅威、イタリア軍戦車 top

スペイン内乱のさいのイタリア軍戦車の干渉は、ドイツ軍戦車とともに、強い関心をもって見まもられ、また、フランス国境およびエジプト、キレナイカの境界線に配置された強力なイタリア軍は、常に深刻な脅威であると考えられていた。

フランスは、山のおおいリビエラ地区(地中海沿岸の避寒地)をまもればよいので楽だったが、イギリス軍は、砂漠地帯で困難にぶつかりそうであった。

イタリアはすでに、長期間にわたって砂漠地帯で軍備の強化に努めていたのに、イギリスはまだ、スタートさえきっていなかったのである。

イギリスは、わずかばかりの中戦車と軽戦車、装甲車および歩兵の部隊からなる、小規模な守備隊を編成し、マルサマトルー付近に集結した。

この部隊は、本格的な戦闘にはとうてい耐えられないものであったが、相手に「やるぞ!」という顔をしてみせ、一方で、機械化部隊に砂漠での作戦訓練を積ませるため、準備されたものであった。

それにしても、砂漠のこの地方では、装甲車両はけっして目新しいものではなかった。

イタリア軍は、第一次大戦まえからトリポリタニアで装甲車をつかっていたし、一九一五年には、キレナイカで、英軍装甲車がシヌーシ教徒(戦闘的な回教徒の一派)と戦火をまじえていた。 |

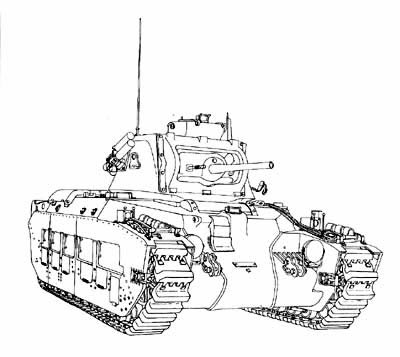

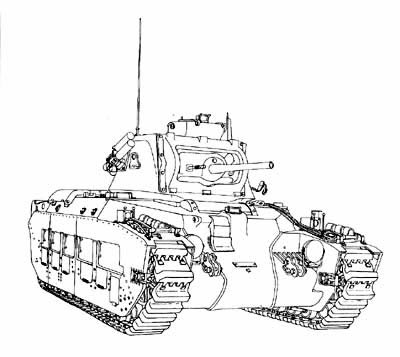

イギリス軍歩兵直協用二号戦車「マチルダ」

イタリア軍殲滅をねらう英中東軍の攻撃の鍵をにぎった「マチルダ」戦車は、“戦場の女王”とうたわれ、80ミリの装甲はどんな火砲にたいしても、ビクともしなかった

重量:26トン 武装:40ミリ砲1、機関銃1

時速:24キロ 実用走行距離:112キロ 乗員:4 |

それ以後、何人かの冒険ずきなイギリス人開拓者たちが、地中海沿岸から何百キロも奥地の“砂の海”を探検していた。

といっても、ヨーロッパ人が、すき好んではてしない砂漠の荒野に住みついていた、と考えるのは誤りである。

実際、砂漠の巨大さと、その荒涼たるありさまは、きわめてちかづきがたいものであった。

それにくわえて、日中は暑く、冬になると夜はひどく寒いという、原始そのままの環境のきびしさと、水のない土地で、救いのあてもなく迷ってしまう恐怖に、常にさらされるのである。

そんな状態にもかかわらず、一九三〇年代を通じて、相当数の英軍兵士が、砂漠での生存や行動の基本的技術を訓練されていた。

この教育訓練は、政治危機がかさなるにつれて、一段とその重要性をましていった。

2 急造の英機動師団 top

一九三八年九月のミュンヘンの危機で、イギリスは、ドイツばかりか、イタリアとも戦わなければならない情勢になったため、新しい軍事措置をとった。

それは、戦車部隊から派遣された中戦車と軽戦車を組入れた部隊と、最近、機械化された騎兵部隊(軽戦車に乗った第7軽騎兵連隊、フォード製トラックに乗った第8軽騎兵連隊、および旧式の装甲車に乗った第11軽騎兵連隊)とを一緒にして、機動師団を編成したことである。

司令官には、短期間の予定だが、イギリスから急いでホバートがよびよせられた。

ホバートは、だれが見てもできないと思われるような芸当を、しなければならなかった。

しかし彼は、過去三年間、とぼしい装備で第1戦車旅団の訓練にあたった経験から、少なくともどこがら手をつけたらよいかは知っていた。

「私は、分散、柔軟および機動力の能力をつけることに、努力を集中しよう。……

各部隊をひろく分散し、おもいのまま動かし、しかもたちどころに統制がとれるようにしよう、と決意した」と、彼は書いている。

事実、戦争がはじまった一九三九年九月までに、ホバートは、旧式でうまく動かない手持ちの装甲車両と、上官たちの疑いぶかい態度にもめげず、ほぼ、この目標を達成していたのである。

彼は準備OKだったが、イタリア軍は攻撃してこなかった。

その後ホバートは、ウェーベル、ウィルソンの両将軍によって職を追われたので、自分の努力による実りを自分で刈りとることができなかったのである。

免職の理由は、ホバートが指揮系統を極度に集中したと判断されたことと、彼の戦略思想が、戦車の無敵を前提とし、他の武器とのバランスを無視した異端思想だったからである。

両将軍は、「彼が、機甲師団を満足に指揮できるかどうか、確信がもてなかった」といっている。

どちらの考えが正しかったかは、やがて時間が解決してくれることになる。

3 “砂漠のネズミ”緒戦の疾風攻撃 top

イタリアの参戦と同時に、“ゼルボア”(砂漠のネズミ)のマークをつけ、名称も第7機甲師団とあらためた英機動師団は、エジプト国境沿いのイタリア軍を襲撃した。

イギリス軍ほど砂漠になれていないイタリア軍は、要塞化した砦に不自然にへばりついていた。

イギリス軍は、砂漠の奥ふかくから、疾風のごとくこれに襲いかかったのである。

これは、ホバートの訓練が生んだ最初の成果であり、また、彼の主張した戦術思想の縮図でもあった。

それからの三年間というもの、砂漠の戦争では、このときの砂漠の側面を迂回するカギ型作戦が、主要な戦術となった。

これは、砂漠になれ、よりふかく海岸からはなれて行動できる気力のある側が用いた場合、もっとも効果的であった。

しかし、十分に訓練された兵士と必要な装備がなければ、戦術は効果があげられない。

もし、イギリス本国が、ドイツ軍に侵略され、征服されていたならば、この英・中東軍(一九四〇年七月に枢軸軍と直接ぶっかっていた唯一のイギリス地上軍)は、無意味なものとなるのはわかりきっていた。

ダンケルクから帰還したイギリス軍といえば、六月末現在、戦闘可能な戦車は二〇〇台以下で、戦車工場は、まだフル操業にはほどとおい状態だった。

A9、A10、A13や「マチルダ」戦車と、各種さまざまな軽戦車、それに旧式な中戦車も引張り出されて、作戦用にされた。

次の局面を背おう新戦車は、それぞれ異なった準備段階に入っていた。

それは巡航戦車の五号「カビネンター」および六号「クルセーダー」、歩兵直協用戦車の三号「バレンタイン」と四号「チャーチル」戦車であった。 |

砂ボコリをあげて北アフリカの砂漠をゆくイギリス軍巡航戦車(高速戦車)

イタリア軍の側面を偵察中のイギリス軍軽戦車

|

新型の巡航戦車二種は、装甲板の厚さが、それぞれ最高四〇ミリと五〇ミリで、「バレンタイン」戦車は六五ミリ、「チャーチル」戦車にいだっては最高一〇二ミリに達する部分さえあった。

速力は、巡航戦車の最高時速四八キロから「バレンタイン」の時速二〇キロにいたるまで、まちまち(イタリア軍戦車と互角)であった。

ただ、英軍戦車が劣っていた点は、火力であった。

4 新戦車の開発生産遅れる top

開戦時、ドイツ軍は、高初速の三七ミリ砲と、低初速の七五ミリ砲をもっていた。これにたいしイギリス軍は、高初速の四〇ミリ砲(二ポンド砲)だった。

これは、ドイツ軍の七五ミリ砲のように高性能炸薬弾を発射できないが、その点をのぞけば、ドイツ軍火砲と全く互角といってもよかった。

しかしドイツ軍は、装甲の厚い「マチルダ」戦車やB型重戦車相手の戦いにこりた経験から、早急に主力戦車の火力を強化する必要をさとり、一九四○年夏いらい着々と、三七ミリ砲を短砲身ながら五〇ミリ砲に、のちにはさらに強力な長砲身の五〇ミリ砲や七五ミリ砲にかえていった。

イギリス軍も四〇ミリ砲の更新をのぞんでいた。

更新の対象となった五七ミリ砲(六ポンド砲)は一流の兵器であったが、ダンケルク敗退直後の時期に、この砲を量産することは、とりもなおさず、四〇ミリ砲の生産を一時中止することを意味した。

当時どんな兵器でも、ないよりはましだったときである。

イギリスでは、あらゆる資源を生産にふりむけるべきだ、というチャーチルの政策から、研究開発活動をとりやめ、多数の旧式兵器をぞくぞくと生産したが、次の時代の兵器開発は、あとまわしにされていたのである。

一九四〇年当時に、質を二のつぎにしても、まずダンケルクで失った戦力を回復しなければならない、という要望さえなければ、イギリス軍は質量ともに、敵を追いこんでいたかもしれなかった。

しかし、いったん質の面で敵に先をこされると、これを再び取り返すチャンスは、日一日ととおざかっていった。

一般の軍需品もそうであったが、根本的な問題は、二またをかけた戦車にたいする理念――つまり二種類の戦車、歩兵直協用戦車と巡航戦車をつくらざるをえなかった――によって、政府の機構と産業界の編成がまどわされ、この結果、英軍戦車の設計と生産が混乱におちいったのであった。

開戦の直前に軍需省が創設され、従来陸軍省の責任であった戦車の調達は、この新設の省の責任となった。

そして、不幸にも、元々少数しかいなかったのだが、戦車に関する十分な技術的知識をもつ人たちの大部分が、新設された省の仕事を手つだうために、出向することになった。

このため、陸軍省では、ちょうど戦車の生産が軌道にのる段階で、戦車専門家の助言が全くえられないことになってしまうのである。

5 新設機甲師団にたりない戦車 top

当初、軍需省は、すでに発注ずみの戦車をただ生産させ続けるほかなかった。

それは、エリス将軍が採択し、英陸軍最高会議が承認したものであった。

ただちに変更できないその政策に従って発注されたこれらの戦車は、多数の重装甲歩兵直協用戦車と少数の速力の早い巡航戦車であった。

新型巡航戦車を開発することは可能であった。

しかし、そのためには、数ヵ月のあいだ、生産設備を整え、工員たちを訓練する必要があった。

そうすることは、歩兵直協用戦車の生産ばかりおおくなり、巡航戦車の生産が極端に少なくなる状態が続くことを意味していた。

一方、フランスの敗退の原因を分析した結果、「マチルダ」戦車の頑丈な装甲が発揮したつよさから、歩兵直協用戦車が有効であると考えられ、装甲を八〇ミリまであげた新戦車が要望された。

またそのころ、一〇個の機甲師団を新設しようという、ごく当然の注文がだされた。

これは一九四一年の春までにまず五個師団をつくり、夏までに七個師団にふやし、年末までに一〇個師団を達成させる予定であった。

これらの機甲師団は、歩兵直協用戦車でなくて、すべて巡航戦車で装備されることになったのである。

一九四〇年夏、イギリスでは、再編成中の第1および第2機甲師団に、工場から直接、新しい戦車が補充された。

また、新設の機甲師団の幹部たちも集められはじめ、もちあわせの装備でできるだけの訓練を開始した。

戦車の生産は、急速にのびた。一九四〇年には一三九九台(ドイツでは一四六〇台)であったものが、一九四一年には四八四一台になった。

しかし、これらの数字には、実際には全く役だたないような軽戦車が多数含まれており、またチャーチルが、戦闘で失った戦力を回復するため、予備部隊をつくり、新設の機甲師団と歩兵直協用戦車部隊をみたすのに必要な最低数として認めた一万台には、とおくおよばなかった。

一九四〇年秋、再び、正しくは一九三八年から四度目になるが、機甲師団の編成がえが行われたため、戦車にたいする要望は、いちだんと拍車がかけられることになった。

新しい編制の機甲師団は、軽戦車と中戦車がらなる六個連隊と、装甲車一個連隊、それに砲兵一個大隊、歩兵三個大隊で編成され、戦力としては、三二〇台以上の戦車が必要であった。

なかには「バレンタイン」戦車のような歩兵直協用戦車しか支給されない部隊もあったが、それで我慢してもらうほかなかった。

6 戦車の先覚者いまいずこに top

戦闘経験ゆたかなドイツ軍に対抗する新しい陸軍をつくるためには、やらなければならない、大事なことがたくさんあった。

戦車をはじめ、必要な車両を機甲部隊に供給することは、そのなかの一部分にすぎなかった。

昔からあった部隊と性格的にまるで反対な機甲部隊をつくり、訓練し、かつ指揮するにあだっての諸問題を、本当に理解している将校は、上から下までひどく不足していた。

上は上、下は下なりで、それぞれ自分の考えで混乱をただそうとしたり、あるいは一時的た間に合わせを試みたりした。

十一月、チャーチルは、巡航戦車のかわりに、一号戦車「マチルダ」を推薦した覚書を書いた。

「我々の戦術は、とうぷんこの武器にあわせて実施しなければならない。

なぜなら、ほかにかわる武器がないからである。

あわせて、巡航戦車とA22戦車の生産に、最大限の努力をかたむけなければならない」

しかし、「チャーチル」戦車として知られるA22戦車は、またしてもおもすぎて機甲師団には不向きであった。

陸軍省は無知であったため、もっともらしい理屈に反論できなかった。

なぜなら、戦車の専門家は軍需省に出向していて、最新の作戦上の要求を全く理解できず、陸軍省に新設された装甲戦闘車両局は、まだ影響をあたえられるだけの発言力をもっていなかったのである。

また、両省間の協議の場として認められていた戦車委員会は、これも、責任だけあって権限がなく、一連の非建設的な組織の変更の犠牲となり、弱体であった。

軍需省は、当面、いままでどおりの戦車を生産することはできても、将来にたいして、精密な総合的見通しをたて、長期計画を決定するとなると、意見は一致せず、進歩はのぞめなかった。

戦車についての意見はありすぎるほどあったが、経験にもとづく権威ある意見は、ほとんど見当らなかった。

戦前のすぐれた専門家たちは、ちりぢりになっていた。

フラーは退役し、ブロードや他の者はインドに派遣されていた。

また、最初の実験部隊の幹部であったパイルは、機動性を必要としない高射砲部隊の司令官を努めていた。

そしてホバートは解任されて退役し、イギリス防衛市民軍の槍騎兵伍長となっている始末であった。

7 ホバート、機甲師団編成へ top

ここでチャーチルが、戦車の総元締役として指名したのは、ほかならぬホバートであった。

ホバートが意図するところは、彼の言葉をかりれば、「機甲化されていない部隊にわずらわされることなく、歩兵部隊の支援という任務ももたされない、完全な機甲化戦闘集団」ということであった。

この集団は、高射砲、機械化砲兵、歩兵、工兵および空挺部隊を含めた二〇個師団からなり、機甲軍司令官によって編成されなければならない。

その司令官については、「陸軍最高会議の全面的な支持をうけ、彼自身最高会議の一員であるべきである」とした。

しかし、退役したホバートが現役に復帰したということだけで、すでに不満をいだく陸軍最高会議の委員たちにとって、これはとんでもないことであった。

参謀総長のティール将軍は、一時しのぎに、ホバートにたいして、あらたに創設する機甲師団の司令官、または機甲部隊を編成し、訓練して陸軍にわたす、英国機甲部隊司令官の地位をあたえる、と申しでた。

英国機甲部隊司令官の権限には、戦車の設計仕様の決定権はなく、またとくに、同司令官は陸軍最高会議の一員であるべきではない、とされていた。

ホバートはこの申しでを、全くうけつけなかった。

というのは、彼はそこに、「かならず失敗する運命をもった、腐敗した組織」のおとし穴をみつけだし、「それが明白になったときには、自分がきっとぬれぎぬを着せられるに違いない」と考えていたからである。

こうして、ホバートはこれらの申しでを辞退して、機甲師団の編成にとりかかった。

かわりにマーテル将軍が、英国機甲部隊司令官に任命された。

8 マーテル、機甲部隊を訓練 top

マーテル将軍は第一次大戦中、エリス将軍の参謀であったころから戦車の推進論者であり、技術的な知識の面からも他の多くの者よりも有能で、献身的な将軍であった。

陸軍省は、権限の内容をさだめることが困難であることをすぐにさとり、マーテルは権限のさだめのないまま組織をつくりはじめ、将来の機甲戦に従事する人たちの訓練を、再開する仕事にとりかかった。

兵員の補充は本格化し、彼らを操縦手、砲手、無電手および戦車長にするための訓練は急速にすすんだ。

そこでは、フランスでえた戦術上の教訓が、古い理論を修正するのに役だてられていた。

機甲戦のペースにまだ順応できない高級指揮官が、あるいはとりたてられ、あるいはふりおとされていった。

また、指揮の道具ともいうべき、特別の連絡手段で指揮官の意図を伝達する訓練を、十分積んだ参謀将校が集められた。

そして、いままでに想像できなかったほど、早い速度で行動できるように訓練されていった。

マーテルの成功の度合は、出動してゆく彼の弟子たちの戦果によって、一部は測られることになる。

また、戦車については、マーテルは思い付きをちょっといった程度にすぎなかったが、少なくともそれからの二年間、英戦車部隊が活躍できるかどうかは、彼の責任とされる運命にあった。

9 アメリカ軍も装備不足になやむ top

一九四〇年、ちょうどイギリスが侵攻の脅威にさらされながら、機甲部隊の合理化をおこなっていたころ、アメリカでも同じことがくわだてられていた。

しかも、その年の後半は戦争の可能性がはっきりとみえたので、仕事はいそがれていた。

アメリカは、スタートこそおそかったが、いったんその必要性が疑う余地なく明白になると、行動は迅速であった。

それはちょうど、まえにもあったと同様、自国の研究が十分でないとわかると、猛烈に他国との競争に突進していったのである。

七月、アメリカは、A・R・チャフィー将軍の提案で、機械化歩兵部隊と騎兵戦車部隊を、有無をいわせず、ひとつの戦車部隊に統合してしまった。

基地はフォードノックスにおかれた。 |

アメリカ軍戦車部隊の父、

アドナ・チャフィー将軍

|

これは、機甲部隊を自由に使える決定的な戦力と認めた点で、ドイツ機甲師団の思想を、そっくり真似たものであった。

実験第7騎兵旅団は、第1機甲師団の第1機甲旅団となった。

第1機甲師団は、軽戦車六個大隊と中戦車二個大隊に相当する戦力をもち、偵察、砲兵および自動車補給部隊などの支援部隊をあわせると、初期のドイツ機甲師団とじつによく似た編制となっていた。

兵力は三八一台の戦車をふくむ、七〇〇台の装甲戦闘車両をもっていた。

これにくわえて、第67歩兵連隊の第1大隊に重戦車が装備され、総司令部予備部隊とよばれることになった。

この部隊は、歩兵を直接支援するために設けられた、多くの部隊の第一号となった。

米第1機甲師団も、ドイツ機甲師団のはじめのころのように、装備の不足と不揃いに悩まされた。

というのは、当時のアメリカでは、まだ軽戦車しか生産されず、最新の中戦車の設計も、三七ミリ砲がたった一門、装甲は二五ミリのM2A1戦車、といった状態であった。

重戦車についても、まだ設計は決定されていなかった。

そのうえさらに、八月になってやっと、七五ミリ砲を装備した戦車が必要である、と結論がだされる始末であった。

また、生産を始めるまでに最低一八ヵ月はかかり、そのあいだ、一時しのぎの措置を考えなければならなかった。

そのため、すでに試作された戦車を改造する方法がとられた。

すなわち、T5E2戦車の片側に張りだし砲塔をつけ、射角のせまい七五ミリ砲と、三六〇度旋回の砲塔に、三七ミリ砲がそなえつけられた。

この一時しのぎの生産が、やがて、米軍戦車としては最初に、戦闘に投入されることになった。

だが、それをつかったのは、アメリカ兵ではなかった。

10 西部砂漠機甲戦の幕あがる top

この頃よりかなりまえから、機甲戦はあらたにエスカレートして、いちだんと激しさをましていた。

その初舞台は、マーテルが英国機甲部隊司令官に任命されてから数日後、アフリカの砂漠で幕があがった。

この機甲戦は、攻撃された側のイタリア軍と同様に、ウェーペル将軍と英西方砂漠軍の計画を知らなかったロンドンのチャーチルをも、おどろかす出来事であった。

六月以来、ウェーベルの西方砂漠軍が守勢にまわったのは、厳密にはほんの一度で、それもごく短いあいだであった。

英第7機甲師団の優勢な闘志に圧倒されて、ひどく慎重にならざるをえなかったグラチアーニ元帥指褌下のイタリア軍は、開戦後の三ヵ月間、常に敵味方双方から、圧力をかけられていた。

砂漠の戦闘で、イギリス軍に一五〇人の損害をあたえたが、イタリア軍は三五〇〇人の死傷者をだしていた。

一方、ムソリーニからは、エジプトに侵入せよ、とせっつかれていた。

13 敵陣に突入する「マチルダ」戦車 top

歩兵直協用戦車は歩兵とともに行動すべきである、という一般的な考え方を無視して、「マチルダ」戦車は自分のペースで進撃し、敵の防御陣地を破壊して、できるかぎりの打撃と混乱をひきおこしながら敵を圧倒する。

その間、インド師団の歩兵がつづいて、素早く残敵を掃討する――このような指示があたえられていた。

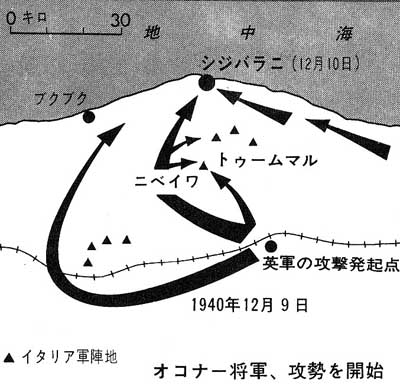

攻撃の日時は、十二月九日早朝ときめられた。

そこで、速力のでない「マチルダ」戦車は、ひと足先に出発して、十二月六日までに前線ちかくに到達する。 |

突撃するイギリス軍「マチルダ」戦車

|

そして、翌七日の夕刻には発進して、九日の早朝に攻撃を開始する俊足の英第7機甲師団とほぼ同時に、無防備のイタリア軍陣地南側面にそって、最初の突撃をかける――足のおそい「マチルダ」戦車のために、このような手はずがきめられた。

英第2戦車連隊の一隊員は、次のように回想している。

「前をゆく戦車は、もうもうとまいあがる砂塵にまかれて、車体こそ見えなかったが、しだいに暗くなる西の空をバックに、二人の兵士が乗った砲塔が一つ一つくっきりと浮かびあがり、アンテナの先に、二枚のペナントがハタハタとひるがえるのが見えた。

翌日はすばらしい光景であった。北方から砂漠全体が、散開した車両の集団でおおいつくされていた。

戦車、無限軌道(キャタピラー)車、砲車――すべてが羽毛に似た長いホコリの雲をうしろにひきながら、西にむかって進んでいた」

イタリア軍が、このイギリス軍のうごきに気づかないはずはなかった。

しかし、イタリア軍司令部がこれに反応したのは、四八時間たってからであった。

それは、二四時間も遅れすぎていたのである。

九日未明、英第7機甲師団(師団長は病気のため、一時的にカウンター准将が指揮していた)は、本隊からはなれたわずかばかりのイタリア軍をけちらしながら、イタリア軍の前衛部隊と後方の予備隊のあいだに割りこんでおびやかした。

一方、「マチルダ」戦車は、最終目標のニペイワとトウームマルのイタリア軍陣地にちかづいていた。

歩兵は、トラックからおりて徒歩ですすんだ。また、砲兵は砲を牽引車からはずし、砲をすえて、イタリア軍の砲兵陣地と攻撃目標地点にむかって、猛砲撃を開始した。

ニペイワ周辺で発見されたイタリア軍戦車は粉砕され、その乗員は全く不意をつかれて、軍服さえ着られないうちに打ちのめされた。

陣地内では、「マチルダ」戦車が隙間をついて嵐のように突進し、歩兵はほとんどイタリア軍の抵抗をうけずに前進した。

もっとも、一部のイタリア兵は、文字どおり蹂躙(じゅうりん)されるまで、弾丸を撃ち続けていた。何台かの「マチルダ」戦車のキャタピラーには、血がベットリと付いていた。

|

|

14 イタリア軍陣地次々に陥落 top

イタリア軍司令官マレッティ将軍は、待避壕から脱出しようとしたところを狙撃されて、戦死した。

それがきっかけとなって、イタリア軍は降伏した。

この情勢は、次々とものすごいはやさで他の陣地にもつだわって、日没までにすべての目標地点が占領された。

捕虜とならなかったイタリア兵は、大混乱におちいって、後方の味方陣地へのがれていったのである。

しかし、後方の陣地といっても、けっして安全ではなかった。

なぜなら、英第7機甲師団は、ほとんど抵抗をうけずに、すでに海岸まで到達していたからであった。

もっとも、英第7戦車連隊や第4インド師団とくらべれば、ごく少数の捕虜しかえられなかった。

翌日は、フラーが提唱したような作戦の、第二段階が開始された。

それは、巡航戦車、歩兵部隊それに数台の「マチルダ」戦車を組みあわせて前進し、シジパラニのイタリア軍守備隊を攻撃したのである。

ここでは、イタリア軍の降伏はまえよりもおおく、またあっというまの出来事だった。 |

ヨーロッパでドイツ軍のキャタピラーに蹴散らされたイギリス軍も、

イタリアを相手にした北アフリカの戦場では、圧倒的な強さを見せた:

またたくまにトブルクを陥落させ、戦利品の旗を掲げた

英第7戦車連隊の中隊長車。「マチルダ戦車」

|

砂漠には、一万四○○○人もの、うろたえたイタリア兵があふれだした。

この人数は、イギリス兵の数倍にも達したのである。

イタリア軍の戦意は、猛烈なイギリス軍の攻撃で全く地におちていった。

その後も同じようなことが繰返され、キレナイカ国境以東のイタリア軍陣地は、あとになるほど加速度的に降伏の速度をはやめて、次々に陷落していった。

当時、機甲部隊の戦法は、敵と戦うことよりはむしろ、敗退した敵を制圧するのに、どれだけ多くの戦闘車両をそろえておくか、ということにかわってきていたのであった。

たとえば、初日に、少なくとも二台の「マチルダ」戦車が、砲塔を旋回しないままで「戦闘に参加しないで」、作戦行動を続けたのは、敵の士気にあたえる影響を考えると、それが正しいと思われたからであった。

いまやひとつの戦闘方式が確立された。砲兵に支援された戦車および機械化歩兵が、攻めこむ間隙をみつけだすため、英第7機甲師団は、装甲車を先頭にして砂漠のなかを輪をえがくように移動し、次々と敵を分断、包囲する作戦であった。

ブクブクでのように、少数の敵にたいする包囲戦では、敵が降伏すれば、他の部隊の援助を待たずに、機甲師団は次の包囲にむかった。

しかし、バルジアでのように、敵の陣地が大きく、対戦車壕をふくむ強力な防御線がしかれているところでは、機甲師団は、包囲作戦を完了したうえで、「マチルダ」戦車をともなった歩兵師団の到着を待ち、最後の仕あげをする作戦をとった。

15 はげしく抵抗するイタリア砲兵 top

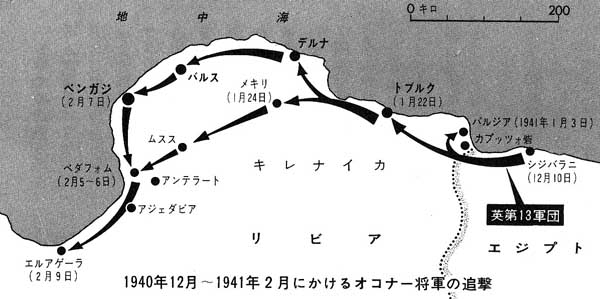

ウェーペル将軍は、北アフリカの砂漠での大勝利にもかかわらず、つぎにエリトリアを攻撃するという当初の計画を、変更するつもりは全くなかった。

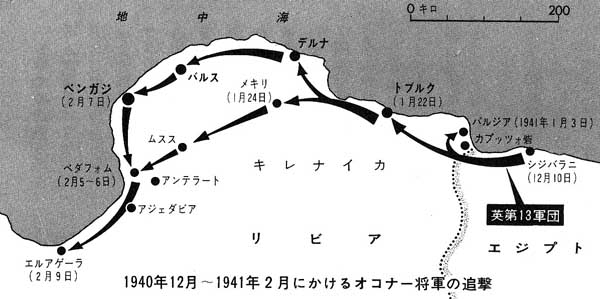

そこで十二月十一日、彼はオコナー将軍に、第4インド師団をエジプトにもどし、西への進撃は、第7機甲師団と少数の部隊を率いて続行することを指令した。

少数の部隊とは、バルジア攻撃までに間に合わせる、と約束した第6オーストラリア師団であった。

オコナーは、いまや、追撃を続行するにしても、二万人もの捕虜のあつかいにこまっていた。

というのは、機甲部隊には歩兵が少ないので、捕虜のとりまとめは、歩兵師団にたのむよりほかなかったからである。

そんななかで、追撃部隊は早くも国境をこえ、バルジア(十二月十四日に包囲された)に後退するか、トブルクにひきかえすしかなかったイタリア軍小部隊の掃討にあたっていた。

トブルクのイタリア軍守備隊は、ちかくの砂漠で偵察活動中の英第11軽騎兵連隊の存在に、すぐに気がついた。

この連隊こそ、機動力を必要とする機械化戦の神髄ともいえる部隊であった。 |

イギリス軍の鋭い攻撃の前に、イタリア軍は敗退をつづけ、

あとには10万以上の捕虜が残された

|

この部隊は、熟練した技術戦闘員によって維持されていた。燃料供給がつづき、故障や戦闘で破損した部品の交換や予備車両が前線にとどけられるかぎり、敵をふるえあがらせることができた。

ここでイギリス軍は、一九四〇年のドイツ軍のように、巧みに作戦を展開し、はじめから戦意を失った敵兵を圧倒するドイツ軍と同様の手なみで、戦果をあげたのであった。

もし、第4インド師団がのこっているか、あるいは第6オーストラリア師団が素早くかけつけていたなら、バルジアでも、敵をもっと早く降伏させていたかもしれなかった。

しかし、イタリア軍砲兵は、激しい闘志で戦い続けた。

彼らは、全兵力をあげたイギリス軍の攻撃にはもちこたえられないとしても、砲兵の支援なしで決戦をいどんでくる、イギリス軍の装甲のうすい巡航戦車にたいしては、致命的な損害をあたえるだろうことは確実であった。

手もちの少ない巡航戦車が大損害をうけてしまっては、“一巻のおわり”だということをオコナーは知っていた。

そして、ここで損害を回避することは、まだ戦闘に投入されていない多数のイタリア軍戦車に対抗できる機動兵力を温存しておくために、どうしても必要だったのである。

16 増援なしでベンガジ攻略ヘ top

バルジアは、第6オーストラリア師団を中核にしたよせ集めで攻略しなければならなかった。

だが、この師団は、一月にならなければ、完全には到着しなかった。

この間、イタリア軍は、うまく戦力の強化をはかっていたのである。

それでも、周辺の防御線は、「マチルダ」戦車によってあっけなく突破され、戦闘は三日間で終った。

四万人もの捕虜と、一二七台の戦車および四六二門の火砲が捕獲された。

その後二週間とたたないうちに、トブルクも同じ運命にあうのである。

この結果、イタリア軍は、キレナイカ内の安全な拠点を、すべて失った。

なぜなら、次の主要港であるベンガジは、三七〇キロ以上もはなれていて、この地方までまもることは不可能だったからである。

のこされた唯一の道は、トリポリタニアにむかって総退却することであった。

しかしそれも、安全だという保証は全くなかった。

トブルクをおとすとただちに、オコナーは、少数の疲れきった「マチルダ」戦車をあとに残して、ペンガジにむかった。

一月二十四日、主要な鉄道の要所、メキリを突破した。

ここで、イタリア軍のM13中戦車の部隊から猛烈な反撃をくったのである。

英第7軽騎兵連隊の軽戦車は、完全に圧倒された。

だがそのとき、英第2戦車連隊の巡航戦車が支援にかけつけてきて、戦いの形勢は逆転した。

四七ミリ砲をもっていたが、装甲の貧弱なイタリア軍のM13戦車は、イギリス軍の四〇ミリ砲のまえに屈服したのである。

オコナー将軍は第7機甲師団の全部隊を追撃戦に投入し、それにオーストラリア師団を後続させることを強くのぞんでいた。

しかし、輸送力の不足からくる慢性的なガソリンの不足が、この作戦をおくらせ、突撃は一月二十七日まで不可能であった。

そのころは、すでにイタリア軍は北にぬけだし、後退していた。

オコナーは、この作戦はべつに重大な危険はともなわない、と強く主張した。

なぜなら、この作戦は、数のうえでは優勢な敵の占領地区の中心につっこむ計画であるが、もし困難にぶつかったら、いつでもひきあげることができ、いずれにしても、国の運命を左右するようなことはない、と考えていたからである。

イギリス政府は、このベンガジ攻略作戦に、はじめは、十一月にイタリア軍に侵入されたギリシャへの援助と、イタリア領東アフリカの征服が優先するという理由から、同意しなかった。

しかし、一月三十一日、その禁止がとかれ、オコナーの部隊は増援なしで出撃の許可をえた。

オコナーの手元には、五〇台の巡航戦車と軽戦車九七台しかなかった。

しかも、これらはひどい状態で、修理が必要であった。

だが、イタリア軍がベンガジ突出部からまもなく後退するらしいとの情報が入ると、もう足ぶみしてはいられなかった。

17 ベダフォム周辺の激突 top

二月四日、ひきつづきカウンターが指揮をとった英第7機甲師団は、ベンガジ突出部地域の底辺のルートを、ムススをとおって、アンテラートにむかって進撃を開始した。

その間、第6オーストラリア師団は、海岸の道路に沿って進んでいった。

完全な勝利をえるためには、イタリア軍が包囲網からぬけだして南に逃走するまえに、機甲部隊がベダフォムちかくで、海岸の道路を遮断する必要があった。

だが内陸横断のルートは、おそろしい地帯であり、ほとんど未知の領域であった。

装甲車が通路(そのおおくはイタリア軍が地雷を埋設していた)をみつけだし、そのあとを、のこる機甲部隊が、昼夜ぶっ続けで追った。

二月五日正午、装甲車と砲兵をともなった少数の機械化部隊がベダフォムのすぐ南の道路に達し、イタリア軍が北から姿を見せ始めるほんの二、三時間まえに、阻止陣地をつくった。

まもなく戦車部隊がベダフォムに到着しはじめ、道路の東側の高地を占領し、くるものはすべて迎撃する態勢がととのったのである。

戦闘は夜までつづいた。燃える車両が、あたりを照らしだした。

まもなくイタリア軍は戦いを中止し、新しい戦局に応じた、本格的突破作戦の準備にかかったのである。

戦闘は、翌朝から再び激烈に展開され、激戦がつづいた。

一〇〇台以上ものイタリア軍M13中戦車が、砲兵の優勢な支援をうけて、イギリス軍の二九台の巡航戦車と多数の軽戦車を制圧しようと、攻勢にでてきた。

英第11軽騎兵連隊の装甲車と機械化歩兵が、南への通路をおさえて、ベダフォム周辺の戦闘からのがれてきたイタリア軍と戦っているあいだに、道路を見おろす高地に陣どったべつの英機甲部隊が、相手を駆逐しようとして攻撃してくるイタリア軍を、何度も撃退していた。

英軍戦車は、地面の窪みから窪みへと巧みに移動し、驚くべき正確さで射撃を続けた。

弾薬は不足し、一発一発が大切だった。

英第2戦車連隊の巡航戦車は、第1戦車連隊からの支援をえて、頑強にイタリア軍の攻撃を阻止したのであった。

また、英第3戦車および第7軽騎兵連隊は、イタリア軍の背後を迂回し、後方の無防備で装甲のないイタリア軍輸送部隊を荒したのである。

18 戦場一面に白旗の花 top

イタリア軍も必死であった。イギリス軍は、何回か突破されそうになり、そのたびに肝をひやした。

しかし、イギリス軍はなんとかもちこたえた。

それというのも、イタリア軍は全兵力を集中した総攻撃をおこなわず、小規模な攻撃ばかり繰返したためであった。

六日夜、勝敗はまだ決していなかった。

イタリア軍は脱出できずに、大きな損害をうけてはいたが、まだ余力はあった。

その夜、イタリア軍の強力な縦隊が道路にぬけだし、英第11軽騎兵連隊と遭遇した。

戦いは、これまでにない激しさをみせ、英軍陣地の一部が、一時イタリア軍の手におちたが、イギリス軍の二五ポンド砲(八八ミリ砲に相当)が、イタリア軍の前進を阻止した。

そして、英第2戦車連隊の戦車が、ベダフォムから南に救援にかけつけると、イタリア軍はそれを最後に降伏した。

突然、戦場に一面の白旗の花がさいた。

戦場は、見わたすかぎり軍隊の墓場となっていた。

イタリア軍は、二万人以上が捕虜になったうえに、無数の銃砲や戦闘車両が捕獲された。

その車両のなかには、一〇一台の戦車が含まれ、そのうちの三九台は無傷であった。

ほかの戦車は、イギリス軍の巡航戦車に破壊されていた。

これにひきかえ、イギリス軍は、四台の巡航戦車を失っただけであった。

戦車兵たちの、第一次大戦後の訓練の優秀さを、完全に立証したのである。

英軍戦車は、尾根の後方に車体をかくし、停止して砲撃をくわえた。

また、無電で緊密にコントロールされた戦術は、イタリア軍の戦法とはまるでくらべものにならなかった。

イタリア軍は、戦車を走らせながら射撃し、作戦行動も固定したままであり、無電装置を有効に利用した変化のある戦闘は、全くできなかったのである。

こうして、イギリス軍は、フランスの戦場であばれまわったドイツ軍に匹敵(ひってき)するような、戦果をあげた。

そして、この両者は、まもなく戦場で相まみえることになる。

そのとき、はたしてどちらがより訓練を積んでいたかが、判明することになるのである。

top

**************************************** |