|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12

7 「シャーマン」戦車に望みをかける

一九四一年(昭和十六年)いっぱい、イギリス軍は、砂漠戦に気をとられ、一方のヨーロッパの戦況に、あまり気がまわらなかったが、それもやむをえなかったことといえよう。

1 二つの性格の軍隊が必要 top

イギリスでの新しい軍隊の訓練は、二つの相異なる必要にせまられていた。

ひとつは、当面どんなことをしてでも、英本土へのドイツ軍の侵入をふせぎ、やがてはヨーロッパ大陸に上陸して、攻勢にでる軍隊をつくりあげることであり、もうひとつは、砂漠戦に適した部隊を訓練することであった。

この二つの要求は、基本的に地形が著しくことなるため、ほとんど共通性がないものであった。

大体イギリスでは、わずかの土地でも、工業用あるいは農業用に必要なので、ヨーロッパ大陸の地形を再現するのに適した演習場が、おいそれとはみつからなかった。

いうまでもなく、砂漠のような地形は全くなかった。

一九四〇年の暮れ、マーテルが英国機甲部隊司令官に任命されたのは、ちょうど、砂漠部隊の活躍で、再び戦車の重要性が認識されはじめて、国民の気持ちが熱狂的にもりあがり、戦車部隊の名声が、著しく高まった直後であった。

イギリスでは、最優秀の兵士たちの割当は、依然として海軍と空軍が一番であったが、戦車部隊には、陸軍のなかから多数の優秀な兵士が割当られた。

新しい機甲師団の訓練は、可能なかぎりのスピードで進められた。

一方、訓練用の兵器や演習場の不足から、また中東での損失を補うためにも、訓練が完了した部隊から、ただちに兵士をひきぬく必要にせまられていた。

だがいまだに、陸軍の本来の姿がどうのこうの、といっている陸軍の上層部が、例によっていろいろな条件をもちだすため、敵に追いつくことが緊急かつ重要なのに、訓練はいっこうにはかどらなかった。

2 マーテルの自己満足 top

イギリス連邦の最終的勝利の望みは、ドイツ軍の戦力が長期間の戦争で消耗された後、アメリカからの援助をうけてはじめて可能であることは、だれも疑わなかった。

イギリスは、数のうえではドイツに対抗できなかった。

質の点では、手遅れにならないまえに、技術上の改善をはかっていれば、少しはましなことができたかもしれなかった。

だが、チャーチルは、ばくぜんとした将来を想像しているにすぎなかった。

彼は、二〇個師団の機甲師団が大陸に侵攻し、現地で蜂起するゲリラの集団の支援をうけるという以上のことは、考えていなかった。

これはすべて、夢のような話であった。

しかし、新しい機甲師団に配属する将兵のことになると、夢はただちに現実に引き戻された。

これらの将兵は、さまざまな前歴をもっていた。

大多数の人たちは一般の市民で、操縦、射撃または無電機の取扱いについて、教育連隊で短期間の訓練をうけ、戦闘部隊に配属された者たちであった。

英第11機甲師団の創設にあたったホバートは、彼らについて次のように書いている。

「質はよい。大半は三〇〜四〇歳である。出身はひどくまちまちであった。……

××喞の召使いの横には、グラスゴーで店の手つだいをしていた者が立っており、そのまえには、ベルファストの肉屋が立っている、といった具合だった。……

駱兵連隊将校のなかには、彼らが平和な時代の募集兵とどんなに違っているかを、理解できるだけの経験と想像力をもっている者は、少なかったようだ」

これらの兵士たちには、建設的な想像力を働かせられる指揮官をあたえるべきであった。

想像力が必要なのは、常にそれを発展させながら、前線からもたらされる、実戦上の知識をこなしてゆかなければならなかったからである。

そのためにはヽ自己満足からくる自信にこりかたまった指揮官など、無用であった。

「私は、比較的短期間で、必要な部隊編制をきめ、各科戦闘部隊指揮官によって全面的に支持された戦車戦術を、設定することができた。この編制も戦車戦術も、ほぼ妥当だったと思われる。

なぜなら、終戦まで、これはかわらなかったからである」

だがマーテルの言葉は、本当は妥当なものでも、正しいものでもなかった。

3 骨抜きにされた戦車会議 top

チャーチルは、たえず質問をだした。四月二十四日には、陸軍大臣と軍需大臣にたいして、次のような覚書をだしたのである。

「私は、戦車および対戦車の問題にかんして、定期的な会合をもつことを提案する。

私はとくに、この会に出席する諸君が進んで議題を提案し、自由に討論することを切望する。

私は、いわば戦車会議とでもいうべきものを、考えている」

英本国軍総司令官のブルーケ将軍やホバートたちは、この提案を歓迎した。

しかし、マーテルにとっては、それはいまいましいものであった。彼はこういっている。

「私は、機甲師団の指揮官たちにたいして、会合の直前に、自分に会いにくるようにさせた。

そして、首相が細かい事がらまで口をはさんだ場合の応答について、あらかじめ打ちあわせておいた」

ホバートは怒って反発した。

「我々は一歩遅れている。我々は、近道や新しい構想、新しい方法、新しい応用を発見しなければならない。

なによりも我々は、いままでの常識にとらわれない考えを歓迎し、それをためし、それについて実験する権限をもった部門をつくる必要があるのだ。

しかし、私がマーテルに、このような勧告を書いておくると、彼は、『いまは研究をしているような暇はない』と返事をよこすのだ」

戦車会議は、マーテルが仲間にはめたさるぐつわによって、骨ぬきにされた。

しかし、研究を進めようというムードは、再び一歩一歩動き始めていた。

だが、これは質の点でのギャップをなくすほど強力なものではなく、実際には、このギャップはしばらくのあいだ、狭まるよりむしろ拡がっていった。

|

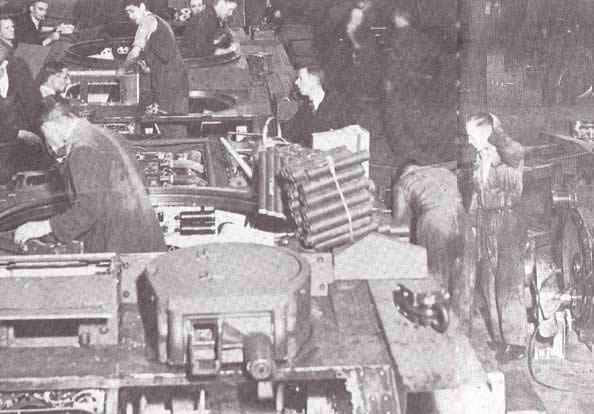

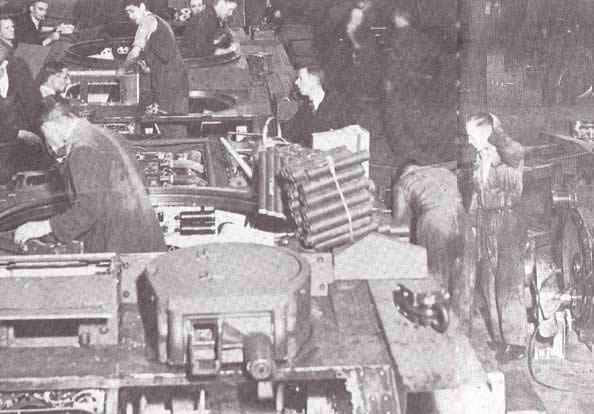

生産中のイギリス軍「クルセーダー」戦車

|

4 実現不可能な新型巡航戦車 top

一九四一年半ばに、一九三八年に開発されて以来、放置されたままになっていた五七ミリ対戦車砲の生産開始の許可がおり、九月には最初の製品が納入された。

また一九四一年一月には、長い議論の末、明らかに実戦的でない「カビネンター」と「クルセーダー」戦車にかわる新型巡航戦車の開発が、スタートしていた。

設計仕様としては、武装と、それ以上に装甲の強化が要求され、「操縦性のよさ」が第三の条件とされた。

同時に高速性も要求されていた。

しかし、十分な出力があって、しかもコンパクトにまとまったエンジンを、早急に開発できない情勢では、この要求は、ほとんど実現不可能な目標であった。

そのうえ、数量の要求から粗製乱造となり、信頼性をたかめるチャンスは、これまた、失われることになったのである。

新型巡航戦車には、新しい五七ミリ砲を装備することが予定されていた。

しかし、これもあまりあてにならなかった。

というのも、設計者は、いつまでたっても、確定した設計を始めるための指令を、うけることができなかったからである。

そのうえ、この砲は、依然として、アメリカの七五ミリ砲に匹敵するような高性能弾を、発射できる性能をもっていなかったのである。

結局、一九四一年にあらわれた七号巡航戦車――「キャペリエ」とよばれた――の試作型は、低出力で信頼性に欠け、ある意味では火力の貧弱な戦車であった。

このため、生産は延期され、再設計されることになったので、さらに貴重な時間がついやされることになった。

こうして、一九四二年にドイツ軍に追いつく可能性は消え、イギリス製戦車は日の目を見なかったのであった。 |

「カビネンター」戦車で訓練中のイギリス軍戦車連隊

|

事実、一九四一年末までは、少なくとも数ヵ月間、イギリス軍は、巡航戦車の要求にたいして、アメリカ製中戦車(「グラント」戦車が最初であった)で、間に合わせざるをえなかったのである。

|

イギリス軍「バレンタイン」戦車:火砲は強力ではなかったが、信頼性が高く、強靭な戦車だった。

バスのエンジンが使用され、この車体には各種の火砲がのせられた

|

5 兵器の欠陥で戦術にも制約 top

このような情勢のため、五七ミリ砲をはじめとする火砲は、複雑な三六〇度旋回の砲座のない、ありあわせの車体に搭載する工夫がなされた。

これは、七六ミリ砲を「チャーチル」戦車の車体に搭載することや、二五ポンド野砲をブレン兵員輸送車に装備すること、また、五七ミリ砲を「バレンタイン」戦車に搭載することなど、いろいろと試みられたが、いずれも、英国機甲部隊に受入れられなかった。

なぜなら、英国機甲部隊は、とくに攻撃戦を含めて、あらゆる状況下の戦闘に使用できる、融通性のある装甲戦闘車両を強く要求していたのに、対戦車自走砲は、基本的には防御戦用の兵器であったからである。

これより先、旋回砲塔のない「駆逐戦車」(注)の割合をましていたドイツ軍は、徐々に戦争の主導権を失ってゆくにつれて、この種の戦車が防御戦用であることを、認めざるをえなくなっていたのである。

(注=戦車の車体に対戦車砲を搭載した、旋回砲塔のない対戦車自走砲)

また、戦車と同様にやかましく議論され、意見が統一されなかった問題に、兵員輸送車(ドイツ軍は必要性を認めていたが、十分なだけの数を整えられなかった)があった。 |

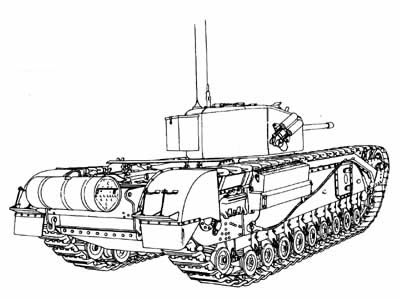

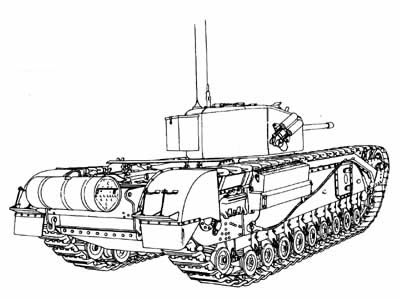

イギリス軍「チャーチル」戦車

この戦車は、イギリス軍歩兵直協用戦車の最後のものとなった。

多くの機構上の欠陥に悩まされたものの、チュニジアでの戦闘では、

その強じんさと登はん能力の優秀さを実証した

重量:39トン 時速:24キロ 走行距離:145キロ 装甲:88ミリ

武装:57ミリ砲1、機関銃2 乗員:5

|

イギリス軍は、口では兵員輸送車の重要性を説きながら、現実にはあとまわしにされがちであった。

イギリス軍の編制と戦術は、兵器の欠陥によって重大な制約をうけていたばかりでなく、理論的にも遅れていたのである。

マーテルは、あらゆる問題を徹底的に追求するために、一連の勉強会をひらいて、統一した理論をつくりあげようと全力をつくしていた。

これらの問題は、部隊編制そのものから、編制内部の指揮と管理の進め方、編制というひとつの組織がスムーズに働くための行政技術、それに偵察活動および戦場での接近戦における空軍の支援のうけ方にいたるまで、いろいろな問題が含まれていた。

ただし、最後の空軍からの支援については、英空軍の協力がきわめて消極的であった。

6 歩兵部隊を機甲戦用に転換 top

一九四一年四月、イギリス国内には機甲五個師団と独立戦車三個旅団ができあがっていた。

そして、各々のあいだで、装備や専門技術者(とくに通信技術者)および演習場の獲得に、互いにしのぎをけずっていた。

演習場の獲得には、常に問題がつきまとっていた。

というのは、当時、ドイツ海軍のUボート(潜水艦)によって海上を封鎖され、食糧が不足していた時期だったので、陸軍は、常に農地拡張の要求と対立することになった。

また地主たちは、キャタピラーをつけた車両が、自分の土地にやってくるというだけで、恐怖感をいだいた。

中東には、機甲二個師団と独立戦車一個旅団が配属されていた。

そして在来の騎兵部隊の生残りを基幹として、三つ目の機甲師団が創設されることになっていた。

またインドでは、さらに機甲三個師団と独立戦車四個旅団が編成される準備が進んでいた。

しかし、それでも、チャーチルが主張していた、ヨーロッパ大陸侵攻の先鋒となる機甲二〇個師団、という最終目標には、とうていおよばなかった。

そこで、チャーチルの要望により、さらに機甲二個師団といくつかの独立戦車旅団をただちに創設することになり、戦前の歩兵中心の陸軍の観念は、急速に弱まっていった。

このため、間に合わせにいくつかの歩兵大隊が、強制的に、本来の任務から機甲戦の任務に転換させられたのであった。

この変革には、関係者は全面的に賛成はしなかった。

歩兵部隊の兵士たちにとって、機械になじみ、高度の機動的感覚をおぼえこむことは、少なくとも、訓練の過程で機動的な感覚をふきこまれていた騎兵隊の兵士よりも、ずっと困難であった。 |

ダンケルク撤退直後の英本土を防衛する、

旧式の中戦車と新型の「マチルダ」戦車(手前)

反攻準備:上陸用舟艇で゛上陸の訓練をする「チャーチル」戦車

|

この機動的感覚というものについては、騎兵隊とはげしく感情的に対立した過程をたどってきたホバートにいわせれば、それは「頻繁に他人の妻のベッドに出入りするような練習を、積み重ねたことによって」養なわれるものであった。

一九四一年も秋となった。

農地は作物が刈りとられ、大規模な演習ができるようになった。

新設の機甲師団は、英本国軍総司令官ブルーケ将軍の指揮で演習をおこなった。

審判官には、ベルナード・モントゴメリー中将が任命された。

モントゴメリーについて、彼の義理の兄にあたるホバートは、次のように書いている。

「彼は、自分で思っているほど、戦車や機動戦を理解していない。

しかし、中将あるいはそれ以上の将官で、少しでも理解があるといえるのは、彼だけであった」

7 高級将校の不足に悩み top

当時、英軍参謀総長に任命される直前であったブルーケは、苦労をかさねた一年間の努力の成果について、見解を要約して次のようにのべている。

「私は、機甲師団がここまで育ったことを、うれしく思っている。ただ、高級将校の作戦指揮には、非常に失望した。

彼らには、これから多くのことを学んでもらわなければならない。それも、早ければ早いほどよいだろう」

この評価は、“クルセーダー”作戦における機甲師団の指揮のお粗末さ、という形で、残酷にも、たちまち立証されたのである。

しかし、ブルーケは、本来、苦情をいえる立場ではなかった。

なぜなら、彼は機甲部隊という複雑な機能を、本当に理解している人たちによって推進された、特別な機甲化陸軍の創設に、反対し続けてきたひとりだったからである。

ドイツ軍は、早くから機甲師団による機甲軍団を編成し、さらに機甲軍までつくろうとしていたのであった。

ブルーケは、このような考えには反対であった。

師団幹部およびそれ以上の将官たちも、司令官に戦車部隊専門の助言者をつけるほうがよい、と考えていた。

この案は、フランスでの戦いの直後に提案されたのだが、それから一年もたって、ようやく受入れられたのである。

長い目でみれば、すべての上級指揮官は、戦闘で戦車をつかいこなす能力をもつべきだ、というブルーケの要求は、正しかったかもしれなかった。

しかし、当面のことについてみれば、学ぼうとする人たちですら、十分に学ぶ時間がなかったのである。

そして、この結果、イギリス軍は指揮のまずさから惨敗をきっし、かけがえのない人命と、ぼう大な資材を失うことになるのであった。

8 敵前上陸に備える水陸両用部隊 top

専門家でなければ解決できない問題に直面した場合には、伝統的な理論よりも、現実的な常識によったほうがよい、とする慎重さが要求された。

特定の役割りに兵力を細分化する必要性は、ドイツ軍よりもイギリス軍に多くの問題をなげかけていた。

ドイツ軍は主に、ヨーロッパ大陸での戦闘に備えて装備をつくり、訓練すればよかった。

ただ、アフリカ軍団だけが、目的地まで船で輸送する必要があり、それでさえ、水陸共同の敵前上陸は必要がなかったのである。

これにたいしてイギリス軍は、ヨーロッパ大陸にもどるためにも、水陸共同作戦をどうしても実施しなければならなかった。

また後日には、アメリカ軍が、日本帝国の心臓部を一撃するために、同じ作戦をとることになる。

こういう作戦のためにば、海岸まで海上を走行できるような特殊車両と、それを搭載できる特殊な舟艇、さらには、海上でこれら車両を操作し、上陸後は、この車両で戦闘が行えるような技術を習得した兵士を、育てなければならなかった。

このことは、いったん上陸して、それから戦闘の準備をするという、比較的単純な仕事からみれば、無駄な道草ともいえるものであった。

しかも、水陸共同作戦の細分化は、とかく、上陸をしたらその場にとどまることだけを考えて、内陸に進撃し、戦略的に重要な壊滅的打撃を、敵軍にくわえることを忘れる兵士をつくりがちであった。

もっとも、イギリスでは、一九四一年に行われた水陸両用機甲部隊の猛訓練によって、やがてきたるべき敵前上陸に、たいへん役だつことになった。

ただ、一九四一年には、実際の経験はなかったので、問題の表面をなでることしかできなかった。

水陸両用車両の技術開発は、アメリカでは、イギリスよりさらに粗末なものであった。

なぜなら、一九四〇年に機甲部隊を大いそぎで創設していらい、すべての努力は、部隊が、入手できるわずかの武器を、いかに活用するかにむけられていたからである。

アメリカ政府は、イギリスを援助するために、できるだけ多くの物資を送り込まなければならなかったのである。

|

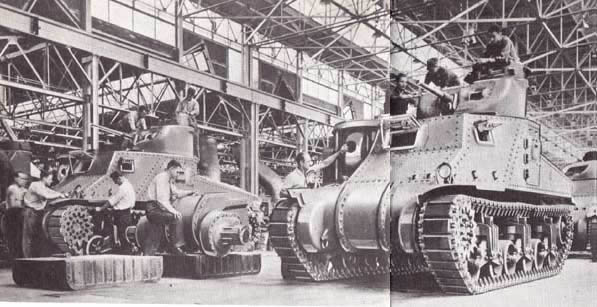

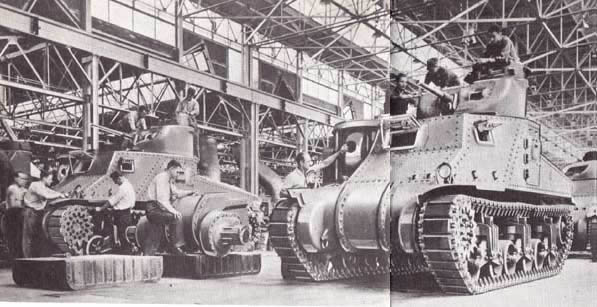

アメリカで大量生産中の「リー」戦車

北アフリカ戦線に集結した「リー」戦車と「シャーマン」戦車

|

9 質より量のアメリカの戦車生産 top

アメリカの全力をあげた、勝利のための生産計画は、一九四一年に公式に開始された。

そしてこの計画は、歴史上、どこの国の工業もはたせなかったほど、空前の大量生産をもたらした。

しかし、一九四〇年には戦車はまだ三〇〇台しか生産されず、一九四一年には四一〇〇台にすぎなかった。

戦車のおおくは「スチュアート」軽戦車であった。

しかしながら、ゼネラルモーターズ(GM)、フォード、およびクライスラーなどの大会社の野心的な戦車生産ラインが整備されると、アメリカの政策は、戦車の質よりもまず量に重点をおくことにかわっていったのである。

とはいえ、一九四〇年代初期でもアメリカ戦車の信頼性は、明らかにイギリス戦車よりすぐれていた。

これは、主にアメリカ戦車が、基本的には、一九三〇年代に十分テストされた主要構造部を、そのまま受継いで製造され、不必要な技術上の改良をしようとする誘惑に、負けなかったからである。

10 接近戦闘を無視したアメリカ軍 top

初期の米機甲師団は、戦車およびその他の車両を豊富にもった編制となっていた。

すなわち、一〇八台の中戦車、二七三台の軽戦車、それにわずかばかりの駆逐戦車が、作戦用に追加されていた。

このことは、反面、戦車二五個中隊にたいし、歩兵七個中隊という、戦車と歩兵とのアンバランスに悩まされることになる。

これは、イギリス軍と同じであった。

しかし、米軍歩兵は、少なくとも英軍歩兵より、輸送力の点ですぐれていた。

というのは、米軍歩兵は、六四二台ものハーフトラック式装甲兵員輸送車で輸送されていた。

そのうえ、アメリカ軍ははじめから、全兵科の融通性をもたせた、戦闘本部に統合する必要性を正式に認め、米第1機甲師団に三つの機甲戦闘部隊をおき、それぞれの戦闘部隊には、完全に兵科をまとめて、独自でも戦闘能力のあるドイツ軍のカンフ・グルッペ(戦闘団)的性格をもたせた。

これらの編制や戦闘部隊は、紙の上では強力なものであったが、実際に編成するとなると、訓練用の兵器不足のため、はかりしれない苦痛をあじわうことになる。

これは、訓練の誤魔化しと嘘の教育につながった。

アメリカ兵は、はじめから、一九一八年のフランス軍や、一九四〇年以降のドイツ軍の教訓のように、戦車の集中は可能である、とおしえこまれていた。

彼らは、戦車の密集隊形は、速力のある騎兵隊のように固くかたまって戦う場合、どんなに強力な対戦車砲陣地でも、粉砕し突破できる、と頭から信じていたのである。

彼らは、やたらに重量と速力の理論にたよっていたので、火砲と装甲の競争が再燃したことによって、この理論が修正されなければならないことに、ふかい注意をはらおうとしなかった。 |

訓練中の米軍戦車兵:訓練なのできわめてうまくいっているようだが、

実戦ではこのような形になることは殆どなかったろう

|

そのため、彼らは、激烈な戦闘の訓練をせずに、密集隊形で高速力の移動訓練に専念していたのである。

また、長距離の戦略的な作戦演習ばかりして、なぐりあいのような接近戦の必要性を見落していた。

接近戦闘は、戦車部隊の移動が敵砲火を圧倒して、地雷やそのほかの障害物が排除されると、避けられないものであった。

アメリカ軍は、イギリス軍と同様、機甲戦闘の性格とスピードについて、するどい洞察力をもった上級指揮官の不足に悩まされていた。

たとえば、チャフィーやパットンのような軍人、その弟子のハーマン、ローズ、グローおよびロービネットのような気質と、うちにひめた情熱をもった軍人は、とくに不足していた。

従って、一九四〇年に、たった四五万八〇〇〇人で、すでに将校の不足をうったえていた米陸軍は、一九四一年には一七九万五〇〇〇人に拡大されたが、その過程で、能力と指導力が低下したことは明らかであった。

11 画期的なM4中戦車の登場 top

「グラント」戦車――アメリカ軍の呼称ではM3中戦車――は、一九四一年七月から生産がはじまり、その後、改良型の「シャーマン」戦車(M4中戦車)の試作型が九月に登場した。

この「シャーマン」戦車は、アメリカ戦車設計上、画期的な意味をもった戦車であった。

なぜならアメリカ軍は、このM4の登場によって、厚い装甲をもち、性能のたかい、高初速の対戦車用七五ミリ砲を、完全な旋回砲塔に積むことができたからであった。

戦術的にみて、「シャーマン」戦車は、「グラント」戦車と同じく、形の大きな星型エンジンを用いたため、車体が大きくなり、標的となりやすい欠点があった。

しかし、戦争終結まで、約五万台の「シャーマン」戦車が生産され、世界中のあらゆる戦場に姿をあらわした。 |

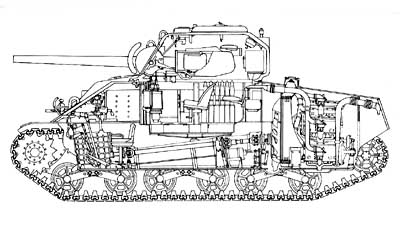

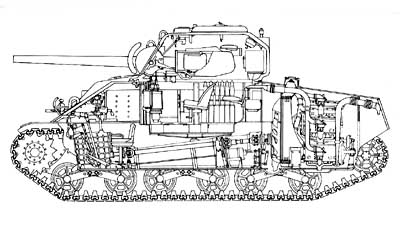

アメリカ軍M4中戦車「シャーマン」

1940年夏に設計されたが、1942年にエルアラメインではじめて

戦闘に参加した。第二次大戦中の偉大な戦車のひとつだったが、

1943年になると、その75ミリ砲はドイツ軍戦車の火砲に劣るようになった。しかし、各種の改良がくわえられて、大戦後も使用された。

重量:30トン 時速:40キロ 走行距離:193キロ 装甲:80ミリ 乗員:5

|

これは、「シャーマン」戦車よりも性能のすぐれた戦車にたいして、「シャーマン」戦車が数をもってこたえた、総合的な回答であった。

アメリカは、イギリスやその他の国と同じく、重戦車の生産も考えていた。

しかし、これを輸送する問題につきあたると、試作型の段階で、ただちに計画を打切ってしまったのである。

当時の外洋航路船舶や港湾施設のほとんどは、四〇トンまでの貨物をもちあげるのが限度で、それ以上の重量の戦車は、数少ない専門化された重量貨物輸送船と、かぎられた外国貿易港しか使えなかったからである。

この主な理由のほか、戦車渡河用の橋の規格を、あまり不経済なものにしたくないということもあって、アメリカ軍は重戦車の生産計画を中止したのである。

そして、「シャーマン」戦車を主力戦車として、集中的に生産することになったのであった。

ドイツ軍は、当時、装甲と火砲の威力、および量の点で、ソ連軍戦車に劣っていることを悟った。

この結果、彼らは、火力と装甲の増強に血まなこになっていた。

このため、戦車は大型化し、従って重量も増加することになった。

そして、イギリスでは、将来の戦車にたいする構想は沈滞し、設計は、いっそう遅れた状態になっていたのである。

12 近づくヨーロッパ戦場での決戦 top

かくてヨーロッパ連合軍は、一九四二年の戦車戦闘に望むにあたって、短期的には、「グラント」戦車とありあわせの五七ミリ砲を搭載したごく少数のイギリス戦車に期待した。

また、それより長い見通しとしては、一九四二年に、一万四〇〇〇台生産される予定の「シャーマン」戦車に、望みをかけることになった。

がりに、質の面で革命的な進歩が戦車に起ったとしても、枢軸軍は、敵の大量の戦車が出撃してくるまえに、なんらかの手をうたなければ、勝ち目はなかった。

ソ連の戦車生産が、ドイツ軍侵入後の惨状から、立直りかけていたことを考えあわせれば、なおさらのことであった。

連合軍内では、極東での日本軍の勝利がもたらした冬のような寂しいやるせなさが、ようやく、戦局の安定と反攻計画の推進へとかえられていった。

一方、ドイツ国防軍最高司令部(OKW)では、ありったけの戦車兵力を動員して、コーカサス方面に大規模な攻勢をかけ、機械化戦の生命ともいうべき石油資源を、ソ連からもぎとろうとしていた。

またロンメルは、イギリス軍の弱点をくわしぐ観察して、“クルセーダー”作戦で失ったものを奪回しようと、着々と準備を進めていたのである。

top

**************************************** |