|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12

12 ヨーロッパの解放

一九四四年(昭和十九年)十二月十六日、アルデンヌ地方に展開されたドイツ軍最後の大反攻をふりかえってみると、なにか悲壮な感じがする。

おそらく、この戦線で戦ったアメリカ軍には、奇襲をうけたのが、全く信じがたいものだったからであろう。。

この攻撃によってアメリカ軍は、初めの二、三日、混乱状態におちいった。

手薄だったこの地区は、米歩兵師団がまもっていたので、彼らが最大の被害者になったのである。

1 ドイツ軍、最後の大反攻 top

攻撃をうけた戦線の、ほとんど全域を防御していた米第8軍団は、比較的戦闘経験の少ない第9機甲師団しか予備部隊をもっていなかった。

当然のことながら、戦闘経験のあさい部隊は、いきなり重大な戦闘に投入せずに、時間をかけて、少しずつ血をながす経験をあたえることがのぞましかった。

しかし、この戦闘は、ひどく狭い地形のなかで展開され、機動力が制限された。

また、凍りついた道路は、行動をいっそう制限していた。

それに、どんより曇った空もようは、少なくとも連合軍の地上部隊を除けば、ドイツ軍に、戦車部隊を活用する好機を提供していたのである。

従って、アメリカ軍は、地上兵力のみでドイツ軍に立ちむかい、救援をうけられないまま、自力で活路を開かなければならなかった。

ヒトラーは、機甲九個師団をふくむ二八個師団を動員して、過去二年間、ドイツ軍としての最大の兵力を、この戦場に投入したのであった。

ドイツ兵は、一九四〇年当時とくらべると、するどさと熟練度においておとってはいたが、装甲車両は、資材の補給が困難なだめ、長い戦闘をできないとしても、一つ一つをみると、今迄よりもはるかに強力になっていた。

いまや、アメリカ軍は、最大の試練をうけることになったのである。

十二月二十三日に、やっと空が晴れて、地上軍の支援に連合軍空軍が大規模な攻撃をはじめ、戦闘が最高潮に達したことについて、くわしくはのべない。

多くの米軍部隊の典型的な経験は、次のようなものであった。

米第3機甲師団のB機甲戦闘部隊は、十二月十八日、オイペン付近のバルジ(突出部)北側面で、ドイツ軍の空挺部隊と戦闘に入ったところ、ドイツ第一SS機甲師団に遭遇した。 |

アルデンヌに展開されたドイツ軍最後の反撃略失敗におわった

炎上するドイツ軍「ハンテル」戦車

急進撃する米第3軍の戦車部隊 |

皮肉にもアメリカ軍は、ちょうど、一九四〇年に、フランス軍が当然のこととして、戦車を歩兵部隊に配属したように、機甲戦闘部隊を、歩兵の補強のためにわけざるをえなかったのである。

しかし、アメリカ軍は、フランス軍のように、ただ無意味に、戦車を前線に沿って配置するという過ちは、繰返さなかった。

機甲戦闘部隊は何組かにわかれ、危険な地点を次から次に、機敏に移動して戦ったのである。

そして、ひとつずつ集中的に地域を確保して、ドイツ軍の強力な圧力をうけている歩兵師団に、貴重な支援をあたえたのであった。

2 なおも激しい戦闘続く top

米第3機甲師団長だったモーリス・ローズ少将は、おそらくアメリカ軍でもっともすぐれた戦車部隊指揮官といえるだろう。

彼は、つねに攻撃だけを考えていたのである。

ローズは、マンハイからウラアリズヘの道を確保するように命令をうけたとき、自分の手もとにある唯一の戦闘部隊を出動させて、敵の大部隊を攻撃し、戦闘部隊が動けなくなるまで攻めまくった。

マルコウレイに包囲された米軍分遣隊の隊長は、降伏を勧告にきたドイツ兵に、こういった。

「この町がほしかったら、戦ってとってみろ!」

結局、この隊長は、四日後に脱出命令がくるまで、そこに頑張ったのである。

A機甲戦闘部隊は、いまや、ローズに合流して、さらに工兵隊は、ドイツ軍の進出が激しくなるとともに、即席の歩兵部隊にしたてられた。

アモニイでは、ドイツ軍がクリスマス・イブに、この頑強な師団を撃滅するため、最後の大攻撃をかけてきた。

この師団史には、こう書かれている。

「コック、運転手、整備兵にいたるまで、全員が戦闘にくわわった。

激戦で『シャーマン』戦車を失った戦車兵は、タコツボを掘り、小銃をもって待ちうけていた。

敵は、戦車による正面攻撃をかけてきたが、大損害をだした。

次に戦車と歩兵の協同作戦で攻めてきたが、これも失敗した。

敵の指揮官は、怒り狂つて、歩兵部隊で包囲攻撃にでた。

このようにして敵は、わが守備兵に、百人も抹殺されたのである。

迫撃砲、野砲それにロケット砲もまじえた支援射撃をうけて、ドイツ軍の攻撃は、一二回にも渡って繰返された。

そして、一二回とも、新雪のなかに死体の山を残して、引揚げていったのである」

それはヽ危機一発の瞬間であった。

そして、アメリカ軍が、叙事詩的な戦闘でドイツ軍を撃退したのち、英戦車部隊がミューズ川に到着し始めてからは、このような重大な戦闘が、全戦線で繰返された。

防御戦は、アメリカ軍の勝利におわった。

これ以後、アメリカ軍は自信をつけ、機甲部隊を先鋒として、全力を集中した本格的な反撃にでたため、最終的な勝利はほとんどすべて、アメリカ軍の栄冠に輝くことになる。

しかし、北西ヨーロッパでの、その後の戦闘が、簡単にすんだという印象をあたえることは、大変な誤りである。

なおも、激しい戦闘が続いていた。

そして連合軍は、ドイツ国境をこえて、ライン川を大部隊で渡河するまでに、莫大な犠牲をしいられたのである。

|

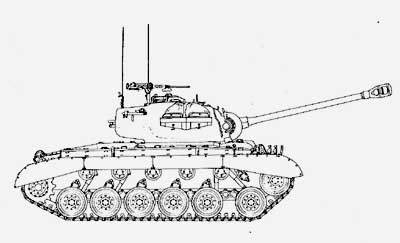

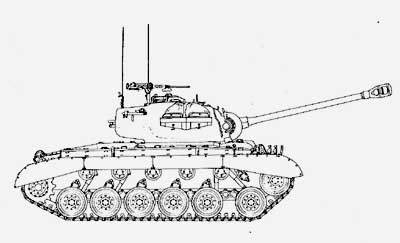

アメリカ軍M26「パーシング」戦車

「シャーマン」戦車にかわるべき戦車として、いそいで製造された

重量:42トン 時速:48キロ 走行距離:144キロ 装甲:145ミリ

武装:90ミリ砲1、機関銃3 乗員:5

|

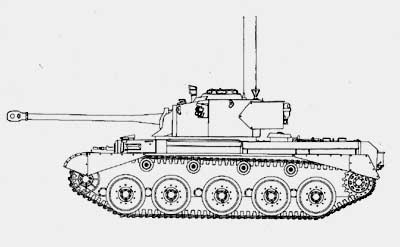

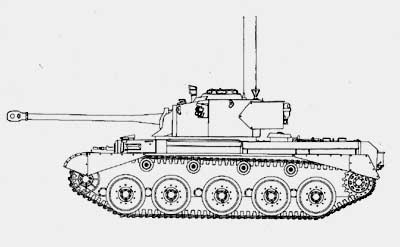

イギリス軍「コメット」戦車

イギリス軍において最優秀の戦車であった

重量:34トン 時速:48キロ 走行距離:192キロ 装甲:101ミリ

武装:77ミリ砲1、機関銃2 乗員:5

|

3 連合軍、主導権を奪回 top

きびしい冬の期間中、アルザス、アルデンヌを流れるルール川沿いと、ライヒスバルトの森を通過して、連合軍機甲部隊は攻撃をかけ、少しずつ戦いの主導権を取戻していった。

しかし、アルデンヌの戦いの転機後は、ひとつの基本的なパターンができあがった。

すなわち、この戦いで、中央の予備軍が壊滅したドイツ軍機甲部隊は、それから先は分散されて、連合軍機甲部隊の大集団に圧倒されることになったのである。

ドイツ東部国境では、ソ連軍戦車が突進し、イタリアからは、米・英軍およびフランス軍戦車が北上した。

さらに西方からは、フランス軍、ベルギー軍およびオランダ軍戦車が進出していたのである。

そのうえ、連合軍機甲部隊はやっとのことで、ドイツ軍の「パンテル」および「ティーゲル」戦車に匹敵する、強力な「パーシング」戦車と「コメット」戦車を使えるようになった。

これらの戦車は、一年以上も敵に痛め付けられてきた戦車にかわって、姿をあらわし始めたものであった。 |

進撃する「コメット」戦車

|

4 戦いのテンポ次第に早まる top

戦いのテンポは、しだいに早くなり、ひとくぎりのドイツ領を占領するための犠牲は、さらに少なくなっていった。

また、戦線が崩壊するにつれて、戦車部隊は、本来の手におえない性格をあらわし始めた。

混成小部隊による小規模な連続攻撃は、しだいに勝手気ままに展開されていった。

ここでは、ひどい危険をおかしても逆に損害は少なく、今迄のように、歩兵部隊の支援を必要としなくなっていったのである。

地図上に、毎日の進撃距離をあらわす矢印の長さは、日ごとに長くなっていった。

そして、戦闘報告書のなかには、敵を劇的に激しく圧倒した個々の戦闘記録が、洪水のようにあふれていた。

ニメーゲン東方の激戦で、イギリス軍はドイツ予備軍をひきつけた。

このため、アメリカ軍がライン川およびケルンへ侵入できるような、大きな間隙を生じさせた。

米機甲師団は、突如、ライン川にむかってまっしぐらに突進を始めたのである。

だがアメリカ軍は、その進路のいたるところで、彼らが見ている前で、次々に橋を爆破される目にあった。

7 戦車はもういらない? top

しかし、それよりももっと皮肉なことには、第二次大戦は、戦車部隊の意のままに動かされていたのに、戦争がおわってしまうと、イギリスおよびアメリカの軍人たちは、ともに機甲部隊の将来について、疑問を表明し始めたのである。

このことは、両大戦のあいだに、一部の知識人が表明した、戦車は初速の高い対戦車砲の前に撃破されるであろう、という予言と、全く同様であった。

一九四五年、原子力戦争の将来について予測する者が、「バズーカ」砲のような炸薬弾頭つきミサイルの前には、戦車は無力となるであろう、と予言したのである。

彼らは、確かに戦争の最終段階の戦闘で、完全に整った対戦車砲陣地のため、戦車がさんざんな目にあった戦訓を、十分承知していた。

しかし、その反面、彼らは、戦車や機甲化歩兵および自走砲が、各々あらたな手段と独自の戦闘技術を開発して、次々と打寄せる脅威にうち勝っていったことを忘れていた。

そしてさらに、原子力の脅威が、全く新しい時代をひらいた、ということも忘れていたのである。

これは、種々の危険を見通しながら、同時に危険なこと自体が、これを克服する試みと解毒剤を生みだす、ということを忘れた悲観論者たちの、いつものうめき声にすぎなかったのである。

少なくとも、戦車が戦場から消えるだろうと主張していた人たちのなかで、もし第二次大戦が続き(一九四五年は、そのいろいろな徴候がもらわれていた)、第一次大戦のような膠着状態が起った場合、なにが戦車のかわりとなりうるかを提示した者は、ほとんどいなかった。

第二次大戦の末期において、機甲部隊が参加しなかった戦闘は、ほとんどひとつもなかったといえる。

この理由は単純であった。

すなわち、つねに小火器で掃射され、砲火が集中している戦場を、兵士たちが横ぎるためには、なにか遮蔽物が必要だったからである。

装甲車両は、走行する地形の性質と強度に応じてキャタピラーが作動し、重要な役割りをはたした。

行動が容易で広大な地域では、装甲車両が大量に使用された。

事実、敵に決定的打撃をあたえるために、戦車は大量に使用されなければならなかったのである。

地盤が柔らかく地形が狭い、たとえばジャングルのような地帯では、歩兵の役割りが大きくなった。

しかし、頑強な敵陣地に阻止された場合は、次の手として、ただちに装甲車両が出動して進路をひらくのを、待つよりほかはなかったのである。

ごく大ざっぱにいって、ジャングルのなかの一台の戦車は、平地での一個中隊の戦車に相当した、と考えてよいであろう。 だが、両者ともその重要性においては同じであった。

8 暴力の脅威が存在するかぎり… top

連合軍戦車部隊は、戦争のほとんどを、不遇のなかですどしてきた。

それは、戦車の質が敵と互角の時代には、量で圧倒され、量で敵を圧倒しているときには、質でおとっていたからであった。

結局、戦車の数が決定的な役割りを演じることになったが、質よりも量に重点をおいたために支払われた不必要な犠牲は、確固たる信念をもたなかった当局者が、けっして自慢できるものではなかった。

このように、未来戦についてのまじめな研究をおこたった空想的理論家の見解を重視して、戦車兵たちの善意と生命を犠牲にし、同時に実際的な理論を妨害したことは、人間性の尊厳の蔑視以外の、なにものでもなかったのである。

しかし、連合国の指導者層と産業界にとって幸運だったことは、連合軍兵士は強固な意志をもって、この技術上の欠陥をおぎない、熟練し、勇敢に戦い、自分たちより一般的にすぐれた兵器をもった敵を、撃破したことであった。

一九四五年に戦争が終ると、世の中では、未来戦についての構想を口にすることを、さしひかえるようになった。

だが、ただひとつ、次のことだけは、強く決意していた。

それは、前世代のように、新しい戦術や戦闘技術の研究を縮小させてはならない、ということである。

暴力の脅威が存在するかぎり、だれも想像できない将来の戦争に備えて、研究調査を続けなければならないのである。

しかし、第二次大戦中と同様に、今後も機械化が推進されることだけは、疑う余地がない。

そして、使用する装甲戦闘車両の破壊力はたえず増強され、その防御方法もまた、おそらく進歩することになるであろう。

もし、冷戦があるとすれば、陸軍はつねに必要であり、連合国が生残るためには、陸軍は機甲部隊をもたなければならないのである。

top

**************************************** |