|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12

9 米軍戦車部隊の奮戦

モントゴメリーは、砂漠に着任すると同時に、とくに二つの点について、はっきりとした考えをもつようになった。

ひとつは、英第8軍を再編成する過程で、兵士たちにもっと訓練を積ませる必要があるということ。

もうひとつは、イギリス軍が攻勢にでる前に、もう一度防御戦をおこなわなければならないということであった。

1 七五ミリ砲搭載の四号戦車 top

八月いっぱいを費やして、エルアラメインの防御を強化した彼は、アラムエルハルファ高地に沿って、強力な縦深防御線を設置していた。彼は、そこに枢軸軍戦車をさそいこみ、指揮下の戦車部隊の対戦車砲と野砲で、敵戦車を撃滅する考えであった。

ロンメルがアレキサンドリアに進撃するためには、どうしてもアラムエルハルファ高地を攻略しなければならなかった。 |

モントゴメリー中将:アラムエルハルファ高地の戦いでドイツ軍を破リ、戦いの形勢を逆転させた |

そして、モントゴメリー指揮下の兵士たちは、できるだけ兵力を温存するために、遮蔽された陣地から戦え、と命じられていた。

八月三十日、ロンメルは、カッターラ凹地に沿って、南に戦車部隊をすすめ、それから北に回ってアラムエルハルファ高地を占領しようとした。

ロンメルは、まんまとモントゴメリーの罠(わな)にはまったのであった。

高地に通じる進路での最初の戦闘で、ロンメルがイギリス軍をおどろかせた唯一のものは、長砲身の七五ミリ砲を装備した新型四号戦車だったが、それはたんに技術的なものであった。

高地の上にいた“ピプ”ロバーツの英第22機甲旅団は、ドイツ軍主力の攻撃をうけて、いち早く新型の四号戦車をみつけた。それは、たんに長砲身の火砲が目だったからではなかった。

旧型の四号戦車のように後方から支援する態勢をとらず、攻撃の先頭に立っていたからであった。

「私は各部隊に、敵が一キロ以内にちかづくまで発砲するな、と無電を通じて注意をあたえておいた。……

数秒後、『カウンティ・オブ・ロンドン・ヨーマンリー』(十八世紀にロンドン州の自由農民義勇兵で組織された歴史をもつ騎兵部隊)が射撃を開始した。

戦闘中のことだったので、もちろん正確ではないが、わが、『グラント』戦車の中隊の、ほとんど全部の戦車が炎上するまでに、ものの二、三分とはかからなかったようだった。

ドイツ軍の新型七五ミリ砲は、わが軍に大損害をあたえた」

これは、この戦闘でもっとも重大なことであった。それは、不利な状況にありながら、火力を強化した少数の四号戦車が、その数とくらべて著しく不つりあいな損害を、イギリス軍にあたえた。

イギリス軍がこの危機からのがれられたのは、数のうえで圧倒的に優勢だったこと、有利な地形に陣どっていたこと、そして、指揮が適切であったことによるものだった。

ロンメルは、もはや、がってのように、敵が無意味な突撃をかけ、無駄な犠牲をだすのを期待することはできなかった。戦車戦のスタイルは、いまや大変革されつつあったのである。

152

2 英軍に新型戦車の贈物 top

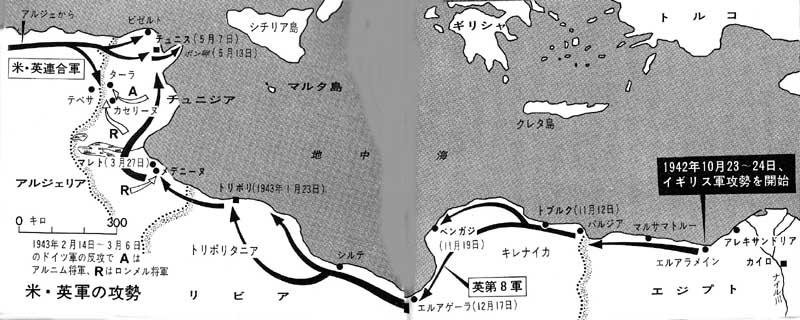

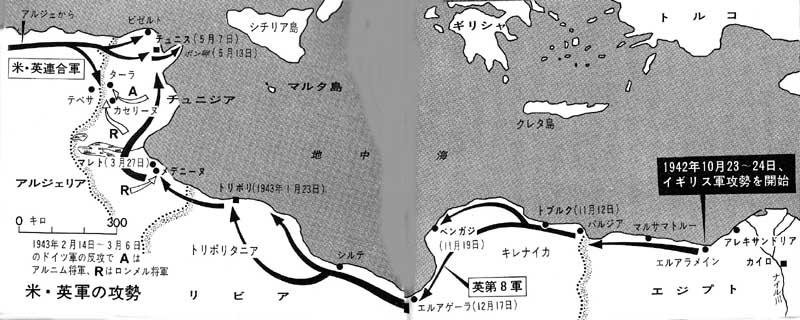

ところで連合国側では、この時点でフランス領北西アフリカへの侵攻を、ソ連への支援よりも優先させて決定していた。

なによりも、ロンメルがスエズ運河にちかずくことによって生じた、中東の石油資源にたいする脅威を、無視できなかったからである。

トブルクが陥落したとき、ルーズベルトは、ただちに、米第1機甲師団に配属されていた最初の新型「シャーマン」戦車の一群をひきぬき、緊急の増援として、エジプトのイギリス軍へ送ったのであった。

これは、親善のしるしとして、世間では拍手をもってむかえられたが、実際には、二つの方法のうち、少しましなほうをえらんだにすぎなかった。

というのは、もうひとつの方法としては、米第1機甲師団そのものを派遣するということであり、これは兵站上の問題から、不可能なことだったからである。

この贈物は、英戦車部隊が、戦闘でさんざんだたかれ、やっとのことで、後退から前進への第一歩を踏み出した年にうけとった「シャーマン」戦車の第一便だったのである。

3 歩兵と戦車を組合わせた師団を top

当時、戦場にあった五七ミリ砲を装備した戦車は、中東では「クルセーダー」3型戦車、イギリスでは「チャーチル」3型戦車であった。

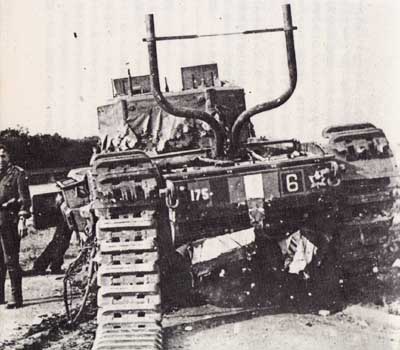

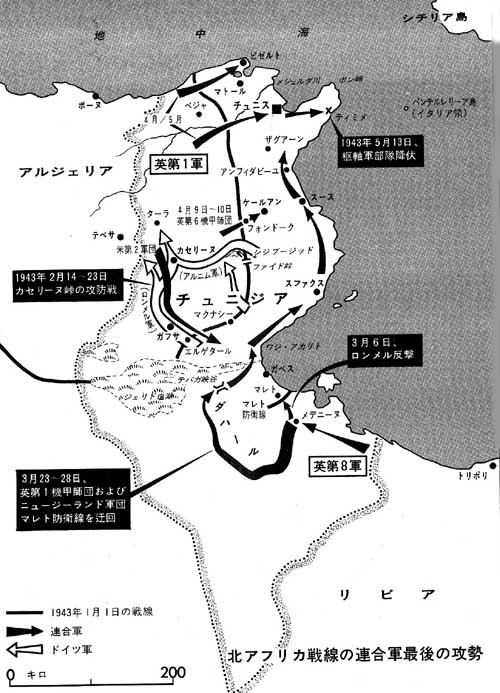

八月十九日、カナダ軍兵士の乗った「チャーチル」戦車の中隊が、ディエップ攻撃でやっと上陸したあげく、ドイツ軍に壊滅されたことは、「チャーチル」戦車にとって、さいさきのよい出陣とはいえなかった。

それでも、「チャーチル」戦車の装甲が、ドイツ軍の最強の砲以外なら、他のすべての砲に耐えられることが立証されたのは収穫であった。 |

果敢なディエップ上陸作戦も水ぎわでくいとめられ、

「チャーチル」戦車は、海岸にクギづけとなった

|

これより先、機甲師団の編制が変更になり、機甲二個旅団のうち一個旅団が、トラック輸送の歩兵旅団に置きかえられた。

これは、ドイツ軍が、ロシア侵攻開始前に実施した編制がえを、まねたものであった。またこれは、要塞化された陣地に、強力な対戦車砲が配置され、地雷原と組みあわされている場合、これを打ち破るには、どうしても戦車と歩兵の密接な協同が必要である、という認識がたかめられた証拠でもあった。

一九四二年の春に行われた演習で、この新しい編制が披露されたが、その印象について、ホバートは次のように書いている。

「もちろん、私は、この編制は中途半端で完全に間違っていると思う。

しかし、私たちにあたえられた任務の遂行には支障はなかった。

私たちは他の型の機甲師団に遭遇することがなく、地形はせまく、どうしようにも戦車の機動力を活用するには最悪であった」

これは、妥当な評価であった。

そしてまた、あらゆる地形で使用できる幅のある部隊の必要性と、特殊な地域にあわせた特別な部隊の必要性とを、指摘したものでもあった。

確かに、歩兵部隊と機甲部隊とのバランスのとれたこの部隊編制は、イギリス軍のもうひとつの実験部隊の編制よりも、すぐれているように思われた。

実験部隊とは、いわゆる混成師団で、歩兵二個旅団と、戦車一個旅団とで常時編成されていた部隊である。

アメリカ軍は、重戦車による機甲師団および戦車大隊をもつ歩兵師団をつかう機会がなかったが、連合軍が肩をならべて、北西アフリカに上陸したとき、その機会がおとずれることになった。

この作戦には、両方の部隊編制が採用されていたからである。

4 新型戦車開発にとりくむ米・英 top

さて、その一方、技術情報部員たちは、次の枢軸軍戦車と火砲の出現を、目をサラのようにして待ち構えていた。

なぜなら、彼らは、すでに公表ずみの火砲で強化された、ドイツ軍三号および四号戦車は、一時しのぎの措置であることを知っていたからである。

一九四二年九月、レニングラード戦線に、ドイツ軍の「ティーゲル」戦車が姿をあらわした。

この戦車に関する最初の情報は、非常に厚い装甲と八八ミリ砲であった。

それはおそるべき脅威のまえぶれである、と報じていた。

というのは、「ティーゲル」戦車を正面からまともに貫通できる対戦車砲は、連合軍側が現在用いている砲のなかにはひとつもなく、反対に「ティーゲル」は、一二〇〇メートル以内の距離なら、連合軍のどんな戦車でも簡単にブチぬき、場合によっては、二〇〇〇メートルの距離からでも、装甲を貫通できたからであった。

「ティーゲル」戦車の出現とほとんど時を同じくして、連合国は、将来の装甲戦闘車両について、いくつかの基本的な決定をくだした。

一九四二年五月、アメリカ軍は、「シャーマン」戦車にとってかわる戦車、T20戦車の設計にとりかかった。

この戦車は、「シャーマン」戦車の部品を使用しながら、装甲を厚くし、より強力な七六ミリ砲をそなえたものであった。

イギリスでは、「キャベリエ」戦車の失敗ののち、かわるべき戦車をつくろうとする努力が熱心に試みられ、なかには、長時間を費やしながら、結局計画だおれにおわったものが、少なくとも四種類あった。

しかし、やっとのことで、A27Mという番号の試作案が受理され、後日「クロムウェル」戦車として知られるようになる。

この七三ミリの装甲をもった、重量二七トンの巡航戦車は、当初、五七ミリ砲を装備していたが、のちに「シャーマン」戦車の七五ミリ砲に匹敵するイギリス製七五ミリ砲が、搭載されることになった。

設計作業は、一九四二年の暮れまでかかり、「クルセーダー」戦車の後続戦車が、一九四三年末までに出動できる可能性は少なくなった。

もしも、当時ドイツ軍が、戦車改良のテンポを、そのままたもったとすれば、七五ミリ砲でさえ、二流の兵器となる可能性があったのである。

5 「シャーマン」に七六・二ミリ砲 top

しかし、イギリス軍の最新式対戦車砲、七六・二ミリ口径の一七ポンド砲が、ようやく生産されることになったので、当然のことながら、兵士たちはそれを戦車に搭載することを要求していた。

だがすぐに、ちょうど、五七ミリ砲の採用を妨害したと同じような障害が、この新型砲の採用にあたっても起った。

というのは、七六・二ミリ砲を「シャーマン」戦車に搭載するという提案は、現実的に不可能であるという理由で、軍需省から拒否されたのである。

そして、かわりに、この砲を「クロムウェル」戦車の改良型で、欠点だらけの「チャレンジャー」戦車につけよう、と提案する始末であった。

こうした過程で、「クロムウェル」戦車の初めの設計に、欠陥のあることがわかってきた。

それは、「クロムウェル」の車体は、このような大口径砲の反動をうけとめられるような、大きな砲塔をのせる余地がない、ということであった。小さすぎたのである。

従って、「シャーマン」戦車に、この砲を搭載することが無理であるとすれば、イギリス軍は、七六・二ミリ砲にあった新戦車が設計されるまで、どの戦車にも、この砲を搭載することができないのであった。

そして、それには、一九四四年遅くまでかかるかもしれず、これは致命的なおくれを意味していたのである。

このジレンマからぬけだすひとつの方法は、戦術的にはおとったが、ドイツ軍やソ連軍をまねればよかった。

というのは、この両軍は、既存の戦車の旋回砲塔に搭載できないような大口径砲ができた場合、フル旋回をあきらめて、限定旋回の車体に搭載したのであった。

これらの自走砲は、機甲師団の援護や、歩兵にたいする緊密な支援用としてつかわれた。

ドイツ軍は、しだいに守勢に追いこまれてゆくにつれ、このような、基本的に防御型の性格をもった戦闘車両の使用を、うけいれるようになってきたのである。

しかし、攻撃作戦では、本格派の戦車がのぞましいことはいうまでもなく、ドイツ、ソ連、イギリスおよびアメリカの各国軍は、戦車が攻撃兵器であり、防御戦でさえ攻撃的なか前をとれる事実を、どうしても忘れられなかった。

従って、イギリス軍が、敵戦車より見おとりする戦車であるにもかかわらず、歩兵部隊と緊密な作戦ができるような戦車を存続させ、自走砲を優先させなかったことは、完全な間違いとはいえなかったのである。

6 硬化装甲板には破帽徹甲弾 top

だが、対戦車自走砲が、連合軍で全くとりいれられなかったわけではなかった。

もっとも、その割合は、イギリス軍よりもアメリカ軍のほうが多かった。

この皮切りになったのが、七六ミリ砲を搭載したM10戦車で、やがて、さらに大口径火砲を搭載する車体となるのである。

一方、イギリス軍では、七六ミリ砲を、少数の「チャーチル」戦車の車体に搭載したものの、「クルセーダー」戦車と「バレンタイン」戦車の旋回砲塔には、五七ミリ砲を装備した。

また「バレンタイン」戦車に、後方にむけて限定旋回の七六・二ミリ砲を装備する計画は、とくに優先権があたえられていたのであった。

火砲を強力にし、装甲を厚くする外見上の改良の努力とあわせて、弾薬を改良して、現有の砲の威力を進歩させようという研究も、たゆまず続けられていた。

四〇ミリ砲と五七ミリ砲から発射される通常の弾頭は、ある距離では、表面硬化処理をほどこしたドイツ軍の装甲板にたいしては、くだけ散ってしまうことはわかっていた。

そこで、これを防ぐため、通常の弾頭にキャップをつけた被帽徹甲弾(ひぼうてっこうだん=APC)が造られた。

そしてのちに、さらに初速をたかめる努力がなされ、流線形のキャップをつけた尖鋭頭(せんえいとう)被帽徹甲弾(APCBC)が造られたのである。

五七ミリ砲用の被帽徹甲弾は、一九四二年十月にはできあがり、高初速の尖鋭頭被帽徹甲弾も、その後まもなく完成した。しかし、北アフリ力ではじまろうとしていた戦闘に使用できるほど、量産はされていなかった。

他方、一九四二年に、ドイツ軍が表面硬化処理をほどこした装甲板を用いていることがわかると、ただちにその知識を活用して、七五ミリ砲弾にキャップをつける研究がはじめられ、七五ミリ砲が実戦に用いられると同時に、砲弾も間に合うようにされた。

しかし、不思議なことには、七五ミリの高性能弾が非常に有効であることが、戦闘で十分立証されていたのに、七六・ニミリ砲用の同様な砲弾が生産されるような動きは、みられなかったのである。

これは、たぶん、英軍参謀本部が、七六・ニミリ砲の設計と生産に、追いまくられていた一方、すでに七五ミリ砲の生産が軌道にのった時期にあたったからであろう。

彼らは、目さきのことだけに夢中で、将来の計画と熱意に欠けていたのであった。

|

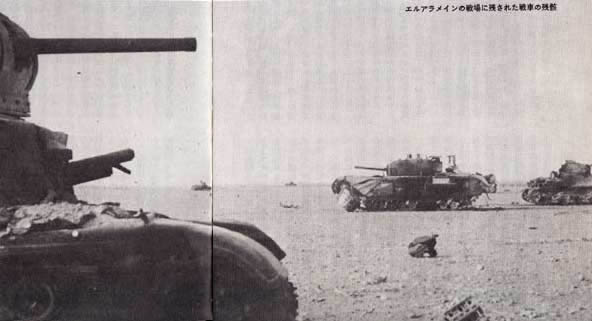

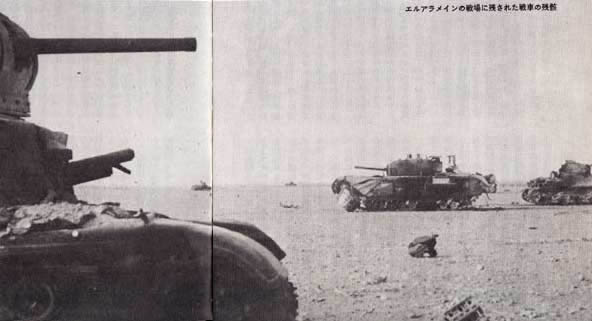

エルアラメインの戦場に残された戦車の残骸

|

7 モントゴメリーの新戦略 top

連合軍戦車の裝甲板の質は、ほとんど例外なく良好であった。

しかし、大量生産にうまく見あった種類の装甲板、ということになると、多少の問題があった。

だが、アメリカで大規模な鋳物工場ができ、大型の鋳鋼が大量生産されるようになると、そこでは、大量の旋回砲塔や、車体の部分の鋳造に努力が集中された。

この結果、装甲板を「接合」する手間をはぷき、生産のむずかしさを取り除くことに成功したのであった。

これにひきかえ、イギリスでは、接合された均質硬化の装甲板が多く用いられた。 |

エルアラメインの戦いでは、「シャーマン」戦車が勝敗を決することになった

|

これは、ひとつには、イギリスの産業界がすでにこの方向にむかっていたからであり、もうひとつには、大規模な工場設備の編成がえを行っている時間的余裕がなかったからであった。

主としてこのような理由から、イギリスでは、リベットやボルトによる接合から、電気溶接による接合への転換は、ひどくゆっくりとしかすすまなかったのである。

また、イギリスの場合には、装甲板の重要な成分であるニッケルの入手について、べつの問題がおきた。

というのは、この金属は、戦車より航空機産業に優先権があったため、戦車用装甲板のニッケルは、減らさなければならなかったからである。

この挑戦をうけて立った冶金技術者は、この難問を、主として厳重な品質管理によって解決したが、反面、生産コストをたかくすることになった。

いずれにせよ、十月二十三日、エルアラメインでは、三七ミリ、四〇ミリ、五七ミリおよび七五ミリ砲を装備したイギリス軍の「スチュアート」「バレンタイン」「クルセーダー」「グラン卜」および「シャーマン」の各種戦車(総数一〇〇〇台以上といわれた)が、四八九台のドイツ軍三号、四号戦車およびイタリア軍のM13戦車と対決することになったのであった。

そして、イギリス軍を支援するものとして、五七ミリ対戦車砲の強力な集団と歩兵部隊、それにカナダ製の「ラム」巡航戦車の車体に二五ポンド砲を搭載した自走砲「セクストン」が、少数ひかえていた。

この陸軍部隊は、やっとのことで、フラーが想像した理想的な全キャタピラー車部隊のようにみえるようになってはいたものの、従事した戦闘は、フラーが一九一九年に夢みたものとは、まるでちがったものであった。

なぜなら、モントゴメリーはいまや、彼の先任者たちが、口にしながらめったに実行しなかった戦略を、実行に移したからであった。

彼は、古い観念を逆にして、敵の戦車戦力に立ちむかう前に、その歩兵部隊を撃滅しようと考えたのであった。

8 戦車部隊は前進せねばならぬ top

この作戦の一環として、モントゴメリーは、英第30軍団(戦車部隊より歩兵部隊が強力であった)を使い、幅の厚い地雷原の後方に、塹壕を掘って防御している枢軸軍の陣地に、突破口をあけようと計画していた。

そして、そのあと、強力な戦車部隊である英第10軍団を投入して、「敵の補給ルートにまたがった絶好の地点」に突進させるつもりだった。

そうすれば、「敵の戦車戦力は、わが軍の攻撃にたいして展開し、おそらく分散した各個撃破によって撃破されるであろう」と彼は考えていたのである。

モントゴメリーは、この強制分散をさせるために、機甲一個師団をもっていた第13軍団に、主攻勢地点からはなれた北方で、枢軸軍守備隊を南方にむけさせるような、一連の陽動作戦をおとなうよう、手配していたのである。

枢軸軍戦車部隊が、すでに広範囲に分散していることと、またこれが集結して機動戦にでることは、燃料の欠乏を考えるとほとんどありえないことを、もしモントゴメリーが知っていたなら、彼は楽観のうえにもさらに楽観的になったであろう。

彼の作戦計画は、ほぼ計画どおり実行された。

すなわち、イギリス軍の砲兵と空軍は、主戦場と後方地区に、強力な砲爆撃の雨をふらせた。

そのあいだに、工兵部隊が、地雷除去用特殊戦車数台に護られながら危険をおかして、車両が通過できるような通路をつくった。

そして、戦車に緊密に支援された歩兵部隊がそれに続いた。

そのうしろからは、英戦車部隊と対戦車砲の集団が続き、枢軸軍陣地の中心部に突入し、分断された枢軸軍戦車部隊と小ぜりあいを繰返し、あちこちで“つかみあい”を演じたのであった。

両軍の戦車部隊は、ちょうど、歩兵部隊同士で戦うように、ものすごい勢いで相手を消耗させていった。

このような損耗は、保守的な理論派に属する多数の英軍司令官たちの考えでは、避けるべきものであった。

しかし、彼らがモントゴメリーに抗議すると、ほとんどきまって同じこたえが戻ってきた。

「戦車部隊は前進しなければならないし、かならず前進するものだ」と。

物量的に圧倒的な優位にあったイギリス軍にとっては、これは全く妥当な主張であった。

だが、モントゴメリーが、もし個々の消耗戦の鉾先を、それまでの戦闘であらたに生じた枢軸軍の弱点にむけて転換しなかったなら、この主張の正しさは、いくぶん割りびかなければならなかったであろう。

9 枢軸軍機動部隊、まんまと後退 top

十月二十三〜二十四日にかけて、英第50戦車連隊は、第51「ハイランド」師団とともに戦って、四四台の「バレンタイン」戦車のうち二五台を失った。

また十一月二日には、英第9機甲旅団が、戦力の七五パーセントにあたる八七台の戦車を失っていた。

これらの戦車の損害が、枢軸軍と同じ率で失っていたのなら、やむをえない損失といってよいだろう。

そうならば、チャンスが到来したとき、的確な指令のもとに、待機していた元気で燃料も十分な追撃部隊が、退却する敵を追いつめ、全部隊をとりおさえることができるからである。

ところが、戦闘のあいだ、モントゴメリーは敵陣地突破の劇的瞬間に備えて、戦車部隊の再編成ばかり行っていた。

そして、十一月三日、その瞬間がやってきたとき、これを投入する手はずが狂い、計画はもろくもくずれさるのであった。

地雷原の狭いすきまと、ものすごい砂塵のなかで、英第10軍団は、消耗しておとろえたアフリカ軍団との戦闘にまきこまれていた。アフリカ軍団は、ちょうど、一時的な後退を開始したときであった。

しかし、英第10軍団の迂回作戦は小さすぎた。敵を見失ったのである。

そのうえ英第10軍団は地雷原にとびこんで、追撃部隊主力(第4、第9機甲旅団をもったニュージーランド師団)の進路を、逆にふさぐ結果となるのである。

この追撃部隊は、南方に深く追撃して、砂漠側から野心的な大旋回をおこない、フーカ海岸に到達する計画であった。

このおくれは致命的だった。残存の枢軸軍機動部隊の主力は、英軍追撃部隊の遠大な迂回行動が終るまでに、まんまと後退していたのである。

十一月五日、やっと追撃が再開されて西にむかったとき、追撃部隊は激しい雨にあい、泥道に足をとられているうちに、今度はガソリンがなくなってしまうのである。

トラックに弾薬ばかり積み、燃料をあまり積まなかったからである。

|

10 大規模な、北西アフリカ上陸作戦 top

一方、すでに連合軍の増援部隊は、アメリカおよびイギリスを出発して、一路北西アフリカにむかって南下中だった。

“トーチ”(たいまつ)作戦は、この戦場での連合軍による最初の大規模な水陸協同作戦であった。

そして、この北西アフリカ海岸への上陸作戦は、ちょうど、モントゴメリーがエルアラメインで用いた戦法が、その後のイギリス戦車戦闘の方向をきめたように、それ以後の連合軍敵前上陸のやり方を、決定したのであった。

海上からの攻撃を誘導する部隊の大半は、主としてフランス軍の感情をやわらげるという政治的な配慮から、米軍兵士であることが必要であった。

この部隊は、歩兵からなっていた。

それは、攻撃の先鋒となれる水陸両用の戦車がまだなく、また、戦車揚陸用の舟艇もほとんどなかったので、当然であった。

フランス軍は抵抗しないのではないか、という期待がもたれたが、かりに抵抗しても、大したことはないと考えられていた。

というのは、フランス軍の武器、とくに戦車は、どうしようもないほど旧式で、降伏の屈辱をうけた一九四〇年当時のオンボロのままだったからである。 |

祖国フランスはすでにドイツに降伏しており、北アフリカのフランス軍駐屯部隊は微妙な立場にあったが、あらたに連合軍と手をむすび戦線に復帰した:アメリカ製M10駆逐戦車に搭乗したフランス兵 |

わずかに、D1戦車とソムア戦車および軽戦車(そのなかの何台かは、第一次大戦に用いられたルノー戦車だった)が少数かきあつめられただけで、一九四二年十一月八日の早朝、米戦車部隊の先陣が上陸したときには、フランス軍の戦車は、一台も海岸に姿をあらわさなかったのである。

しかし、フランス軍は、人によって闘志に多少のちがいはあったが、あらゆる場所で抵抗する構えはできていたのであった。

11 連合軍が学んだ四つの教訓 top

カサブランカの西方約二二〇キロのサフィでは、連合軍の歩兵部隊がやっと海岸にたどりついたところ、たちまち枢軸軍の射撃でクギづけにされ、戦車が到着して解放してくれるまで、この状態からぬけだせなかった。

それにしても、戦車は、アメリカから輸送されてくるあいだ船倉におかれて、十分な整備ができていなかった。

これはこの戦闘での教訓第一号であった。

そして、わりに調子のよかった戦車も、大波のうちよせるところに接岸したため、水びたしになるありさまであった。

歩兵は、戦車がかわくまで、その場をうごこうとしなかった。

何台かの戦車が動きだすようになって、ようやく歩兵部隊は、いさんで進撃に移った。

これは、エルンスト・ハーマン指揮下の米第2機甲師団の兵士たちが、この最初の戦闘で学んだ第二のきびしい教訓であった。

そして、第三の重要な教訓は、カサブランカの反対側のポールショーテ付近で学ぶことになった。

それは、作戦準備は、細部に渡って周到に行われなければならない、ということであった。

そのとき、フランス軍戦車はするどく反撃してきたのである。

これを撃退したのは、米軍戦車の射撃の正確さではなく、その量であった。

というのは、火砲の望遠照準器が砲口軸と一致していなかったため、どうひいき目にみても、射撃が正確だとはいえなかったのである。

第四の教訓は、上陸三日目にオランちかくで、米第1機甲師団のB機甲戦闘部隊の兵士たちが学んだものであった。

もっとも、イギリス軍にいわせれば、これは教訓なんかでは全然なかったのだが……。

元気いっぱいで、この包囲された町の郊外まで突進してきた部隊は、最後の戦術的つめを、援護攻撃下の突撃でかざった。

戦車と機甲歩兵、砲兵の密集集団は、敵砲火がやる気のないのを幸いに、原野をいっきにつっきって市街に突入し、勝利をえたのであった。

このような行動は、師団ではうまくゆくだろうといいふくめられていたものの、まさにそのとおりに成功したのであった。

だがこの場合は、相手が弱虫だったことを忘れてはならない。

|

チュニジアに進撃した「チャーチル」戦車

|

12 “カミソリ部隊”大胆な挺身攻撃top

十一月十一日までには、連合軍はカサブランカ、オランおよびアルジェの諸港をおさえ、フランス軍とあらたな同盟をむすぶ交渉に入った。

アメリカ軍に続いておくりこまれた英第1軍も、海と陸から東にむかって急行し、あわよくばチュニジアにタガをはめようと、もくろんでいたのである。

だが、ビゼルトとチュニスの両港が手にはいるまでは、戦いに勝ったとはいえなかった。

ドイツ軍も、この点は十分承知していた。

そして、ロンメルが、エルアラメインからの撤退の第一段階を始めたとき、ビゼルトとチュニスからすでに、枢軸軍の増援部隊が到着し初めていたのである。

英第1軍の戦車兵力は、“カミソリ部隊”とよばれた。

この部隊は、第17および第21槍騎兵連隊(戦車)を中心に編成された機甲連隊集団で、戦いの進展とともに、必要に応じて、種々の英軍部隊や米軍部隊が配属された。

だが、四〇ミリ砲を装備した「バレンタイン」、および五七ミリ砲をもった「クルセーダー」戦車程度で装備された“カミソリ部隊”が、最新型のドイツ軍戦車を撃破することは、望むほうが無理だったのである。

しかも、シチリア海峡を渡ってチュニジアにむかっているドイツ第90軍団には、最新型の三号戦車、四号戦車のほかに、四台の「ティーゲル」戦車がふくまれていたことを、“カミソリ部隊”は全く知らなかった。

苦心さんたんして、“カミソリ部隊”はチュニスからわずか数キロの地点まで到達した。

彼らは、側面からのドイツ軍戦車のかるい攻撃を排除し、十一月二十五日には、米第1機甲連隊の「スチュアート」戦車と合流して、大胆な挺身攻撃をかけた。 |

|

米軍戦車が敵陣深くもぐりこみ、ディデーダ飛行場を砲撃し、地上の急降下爆撃機二〇機を破壊した。

アメリカ軍の損害は、たった一台の戦車にすぎなかった。

13 ドイツ軍の待ち伏せにはまる top

もしも、この部隊の指揮官ハル大佐が、そのとき、もうちょっと戦車をもっていたならば、また、もう少し歩兵に余裕があったならば、アメリカ軍は、その夜にもチュニスに突入していたかもしれなかった。

こういう状況だったので、枢軸軍司令官のネーリング将軍は、ひどく悲観的になっていた。

しかし、南方戦域総司令官のケッセルリンク空軍元帥から、攻撃を再開せよと命令され、やむなく決意をかためた。

ケッセルリンクの考えは正しかった。

彼の部隊は、戦力増強合戦で勝ち、その時点では、数のうえでも質のうえでも、連合軍をしのいでいたのである。

ドイツ第10機甲師団の、目にもとまらないダブルパンチをうけて、米・英連合軍は、よろめきながら、山中に逃げこんだ。

そして、ようやく連合軍が平地にとってかえしてみると、ドイツ軍戦車が、戦闘技術の未熟な連合軍にたいして、全くの優勢をほこってみせたのであった。

がっちり構えた敵にむかって突撃することのおろかさを、全く知らないかのように、連合軍は対戦車砲陣地にむかって、突進を繰返していた。

また、不注意にも、かくれて待ちぶせしているドイツ軍戦車のなかに、自分からとびこんでいったりした。

このときの状況について、英第17および第21槍騎兵連隊史のなかでは、次のように書かれている。

「わが連隊の総兵力は、十二月一日現在、『バレンタイン』戦車一七台および『クルセーダー』戦車七台であった。ドイツ軍が来襲中という報告をうけたときは、ちょうど整備のまっ最中であった。

部隊は、いそいで戦車と、歩兵を搭載したハーフトラックで、いつもの隊形をとり、激しい敵の砲火と急降下爆撃の下を前進した。

B中隊と連隊本部は、この攻撃を阻止しようと進撃したが、敵の陣地らしい地点には、剥げた尾根かしか見あたらなかった。

敵は、ブドウ園やオリーブ畑にかくれていたのだ。

そして、わが軍の四〇ミリ砲と五七ミリ砲では、完全な射距離外の、二〇〇〇メートル付近から砲撃してきた。

戦車五台がやられた……」

早くいえば、彼らは待ちぶせ攻撃をうけたのであった。

14 パニックに陥ったアメリカ軍 top

連合軍は未熟な部隊の例にもれず、根も葉もない情報に動かされがちであった。

米軍のB機甲戦闘部隊の大損害も、敵が前進しているというでたらめなウワサだけで、暗闇のなかで進路を誤り、地図にもないような沼地につっこんでしまったのである。

このため、十二月十日、一発の砲弾も発射されないうちに、戦車十八台と野砲四一門および多種な一三〇台もの車両が、完全な状態で、二コニコしているドイツ兵の手に渡ってしまったのである。

チュニジアの戦闘は、北部では、雨のふり続く山中でモタついていた。

一方、砂漠にちかい南方側面では、流動的な機動戦が展開され、トリポリタニアを放棄して、旧フランス軍のマレト防衛線にむかって後退中のドイツ・イタリア軍は、後方から連合軍におびやかされていた。

ここでは、米第1機甲師団が未熟な腕をふるって、米第2軍団長フレンデンドール将軍の指褌のもとで、枢軸軍に攻撃をかけていた。

全く未経験の者たちに、実戦を経験させてやろう、というおもいやりから、枢軸軍はよろこんでこれにこたえ、すぐに、自分たちの得意とする攻撃の手本を披露したのである。

一月には、枢軸軍はイギリス軍のまねをして、連合軍の弱点であるフランス軍を攻撃した。

そして、これを撃破したのち、米機甲部隊をだしぬいて、ファイト峠を占領したのであった。

しばらくのあいだ、米第1機甲師団は、ファイト峠とガフサのあいだでモタモタしていた。

しかし、二月十四日に、この戦いは頂点に達した。

その日の朝もやをついて、ドイツ軍の四個戦闘団が出撃し、たった一個の米軍のA機甲戦闘部隊を袋だたきにして、数時間後には、全員を捕虜にしたのである。

このA機甲戦闘部隊は、第168連隊戦闘部隊の歩兵と、ちかくのシジブージッドから、ようすをうかがっていたのであった。

この戦闘での問題は、ただA機甲戦闘部隊の指揮系統が崩壊したこと、または、アメリカ軍が不意をつかれたことだけではなかった。

それよりも、むしろ、シジブージッドからこの壊滅の状況を見ていたひとりの将校が、取乱して「あの状態を見たとき、パニックというものがわかった」と叫んだが、この叫びの底に横たわっている危険にこそ、もっとも重大な問題があった。

なぜなら、パニックは伝染するからであった。

15 密集隊形のまま破滅へ突進 top

翌日、C機甲戦闘部隊から五〇台の戦車が、機甲化砲兵と歩兵をともなって、孤立した第搦連隊戦闘部隊の救援に、あわただしく南下した。

「砲撃と機動戦により、敵戦車部隊を撃滅せよ」と命令された彼らは、数において優勢なドイツ軍にむかって突撃した。

しかし、ドイツ軍は冷静に陣地を移動させて、正確なねらいでアメリカ軍をめった撃ちにしたのである。

アメリカ軍の車両は、密集隊形を組んだまま、ただ壊滅へと突進するだけであった。

ドイツ軍は、この連合軍予備機動戦力の壊滅によって、このとき、大戦果をあげるチャンスにめぐまれたのである。

にもかかわらず、ドイツ軍がここで完全な勝利をえられなかったのは、ひとえに、指揮官フォン・アルニム将軍が、南方から合流してくるロンメルと協力して、確固たる戦略をとらなかったためといえよう。

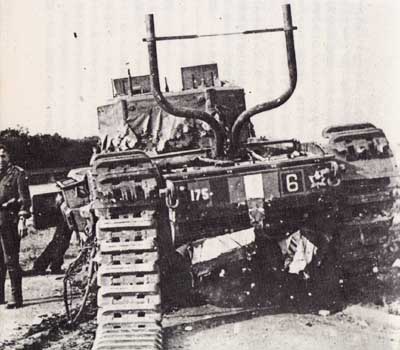

いずれにせよ、米第1機甲師団のうちでまだ無傷だったC機甲戦闘部隊もあっさりけちらされ、数日間は、枢軸軍戦車部隊のカセジーヌ峠の通行はおもいのままであった。 |

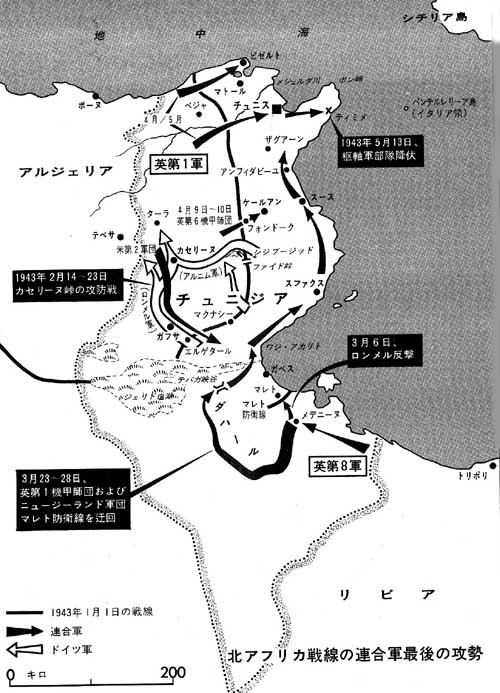

奮戦むなしく撃破された「チャーチル」戦車

|

そして、ターラとフォーサナをつなぐ線で、英第6機甲師団の一部と、ロビネット准将の率いる米B機甲戦闘部隊との連合部隊が、枢軸軍の進撃をやっとのことでくいとめたのであった。

カセリーヌ峠の戦闘として知られているこの戦いで、米第1機甲師団が壊滅したことは、戦闘経験のないアメリカ兵が、百戦錬磨のドイツ兵に対抗することがいかに困難であるかを、はっきりと示したものであった。

アメリカ軍は、イギリス軍とくらべて、展開が著しく大きく、しかも急速だったため、不完全な部分や弱点をさらけだした。

とくにこの点は、戦闘経験のない指揮官に目だったが、これは仕方のないことであらだ。

B機甲戦闘部隊が、フォサーナでえた局地戦での勝利は、自尊心の回復に役だった。

これは、ロビネットの個人的な指揮能力によるところが大きかった。

彼は、敵の重圧がくわわったとき、部下たちの動揺をしずめ、師団ののこった部隊がかかりやすい“退却”という、不健康で軽率な病をふせいだのである。

16 山岳地帯では砲兵がたより top

米第2軍団長フレンデンドールの過ちを正すのは、いまや、いそいで前線へ派遣されたバットン将軍の任務となった。

しかもそれは、戦いを続けながらしなければならなかった。

なぜなら、ドイツ軍はすでにガフサにむかって後退中で、マレト防衛線をそなえる準備に追われていたからである。

しかし、ぐあいのわるいことには、地形が山岳地帯だったため、機甲部隊は、歩兵や砲兵部隊の後方にひかえていなければならなかった。

ロンメルが三月六日に、メデューヌでモントゴメリーの英第8軍を攻撃したさい、ロンメルは五〇台以上の戦車を失ったが、イギリス軍は一台の戦車も失わなかった。

これは、英戦車部隊が、戦闘を砲兵と対戦車砲部隊にまかせたためであった。

北チュニジアでは、フォン・アルニム将軍のたびたびの戦車攻撃が、英軍歩兵と火砲の反撃のため、著しく困難となり、最終的に阻止された。

一方、三月末、マクナシーをへて、海岸に到達しようとしたバットンの試みも、うまく陣どっていたドイツ軍砲兵によって阻止されたのである。

これは、ちょうど、ドイツ第10機甲師団が、エルグタールに突進しようとしたとき、米第1歩兵師団が撃退した戦いと、同じパターンであった。

これと全く同じように、モントゴメリーも、歩兵部隊を支援する戦車部隊が、敵の戦車壕を突破しようとしたとき、マレト防衛線にうまく陣どったドイツ軍砲兵のため、全戦車をやられてしまった。

ニュージランド軍団の機械化部隊が、ダハール経由でテバガまで突進しようとした大迂回作戦も、進路をふさぐ少数の敵を、ものすごく大がかりな空軍と砲兵の砲爆撃で、だまらせなければならなかった。

さらに、アカリトでは、山にそった地帯で、バットンがスファクスに突進しようとしていた。

そして、塹壕を掘って防御し、戦車を撃破する自信をもったドイツ軍を征服できたのは、大量の戦車よりもむしろ、豪雨のような砲火のおかげであった。

以上の事実は、機動力を生かせる余地の少ない戦闘での、ごく当然の経過であった。

しかし、戦車のゆけない地帯へ歩兵がいったとしても、その進撃はのろく、また犠牲も大きかった。

そのうえ、進路の障害を排除するためには、いっそう強力な砲撃の支援を必要としたのであった。

17 最後の決戦をいどんだ枢軸軍 top

第一次大戦中の戦場で起ったような、戦闘の膠着(こうちゃく)状態は、まだおきていなかった。

だが、少ない数の戦車がたんにおどかすだけで、攻撃が成功するという時代は、いまやおわりにちかづいていた。

チュニジアで、連合軍戦車部隊が、本格的な機動戦を演じる機会をえたのは、たった一回だけだった。それは四月のはじめに、枢軸軍が、チュニジアの橋頭堡で最後の決戦をいどもうと、アカリトとマクナシーから後退を開始したときにおとずれた。

枢軸軍の動きを察知したイギリス軍は、第6機甲師団がフォントーク峠を突破して、ケールアンで敵の進路の中央をおさえたのである。

このため、フォン・アルニムが率いるドイツ軍の機動兵力は、分断される危機におちいった。

もし、これができていたならば、連合軍のチュニスおよびビゼルト占領は、ほとんど抵抗をうけずにできたであろう。

しかし、峠を突破せよというアレキサンダー将軍の命令伝達がおくれたことと、攻撃部隊が準備に大わらわだったため、攻撃の実施にあたってもまずさが目だった。

峠の南方を占領することになっていた米軍歩兵部隊は、指揮官の指導力が欠けたため、ほとんど前進できなかった。

また、北方の要衝を確保することになっていた英軍歩兵部隊は、はっきりしない命令を誤解して、最後の重要な丘を占領しなかったのである。

どうしてもこの峠を突破しよう、と決意した英軍司令官のクロッカー将軍は、“ピプ”ロバーツの率いる第26機甲旅団に、地雷や対戦車砲による損害を覚悟のうえで、この峠を突破せよと命じたのである。

攻撃の先頭を切った連隊は、その昔先輩たちが、バラクラーバで突撃を行った第7および第21槍騎兵連隊であった。

本能的に彼らは、なにを要求されているかを感じとっていた。

そして死にむかう直前、中隊長が「さらば!我々はみんな、やられるだろう」といった言葉は、この宿命的で悲痛な戦いの雰囲気を、そのままあらわしていた。

戦車は、ものすごい損害をだしながら突撃した。

そして、予想どおり粉砕されたのであった。

しかしながら、ロバーツの命令は達成され、日暮れには、ついにこの突破作戦が成功したのであった。

だが、このときには、すでに枢軸軍を分断する機会は失われ、チュニジアで機動作戦を展開する最後のチャンスは、なくなっていたのである。

18 「ティーゲル」戦車の登場に注目 top

北アフリカにのこったものは、チュニスとビゼルトへちかづくための、骨のおれる山岳戦だけであった。

戦いは五月のはじめまで続いた。

イギリス軍とアメリカ軍の歩兵部隊は、味方機甲師団による最後の攻撃のため、多大な損害をだしながら、敵を追っぱらわなければならなかった。

この攻撃では、イギリス軍の「チャーチル」戦車が多くの功績を残した。というのは、この戦車はおもったより機敏で、ドイツ軍がのぼれないとおもっていた斜面でも、のぼることができたからであった。

この戦車はまた、おもいもかけないところにあらわれ、高地によじのぼって敵軍を上から圧倒したり、高地を、歩兵とともに並んで行動することもできた。

ここでは、再びフランス軍機甲部隊が息をふきかえし、ひどく見おとりのするソムア戦車やイギリスから貸与された「バレンタイン」戦車を使って戦い、ポン・デ・ファス付近では、性能のわるさに見あった損害をだしていた。

最後の段階では、米第1機甲師団が、テイネ渓谷から出撃してビゼルトにむかい、また、英第1、第6および第7機甲師団が、チュニスの占領とボン半島を分断するため、メジェルダ渓谷を前進した。

このさいにも、まず歩兵と砲兵および空軍の猛烈な砲爆撃の雨が、敵の抵抗を不可能にし、そのあとで、初めて連合軍戦車が出動して、深く突進するという戦法をとったのである。

このような戦闘が行われている最中に、新しい現象があらわれた。

それは、オールマイティーにちかいドイツ軍の「ティーゲル」戦車の出現であった。

この戦車が、うまくかくれて陣どった場合、強力な装甲と八八ミリ砲は、一個中隊あるいはそれ以上の連合軍戦車を、考えられないほど長時間くいとめることができた。

この「ティーゲル」戦車は、いまは風のなかをまう、ただのワラくずのようなものであったが、将来、嵐のなかで荒れ狂うことになるのであった。 |

ドイツ軍対戦車戦闘の切り札八八ミリ高射砲:連合軍戦車を

つぎつぎにスクラップにして、連合軍機甲部隊を大いに悩ませた

|

top

**************************************** |