|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12

8 一進一退の北アフリカ戦線

一九四二年(昭和十七年)はスタートから、戦局に重大な様相――連合軍の豊富な資源による反攻に圧倒される前に、枢軸軍が勝利を決定できるかどうか――をみせ、また戦闘の性格そのものも、急速に変化していった。

ドイツと日本は、依然として戦争の主導権をにぎり、引続き勝利をかさねていた。

しかし、彼らは、いまや数のうえで圧倒的におおい相手を征服するには、これまでより、はるかに大きな損害をうける覚悟を、しなければならなかった。

1 ドイツ軍戦車に強力な火砲 top

“電撃戦”から生残ったイギリスとソ連は、その間、いくつかの教訓を学んでいた。

それは、機甲師団や爆撃機による“弱い者いじめ”の攻撃からうける最悪な心理的影響を、いかにしてそらしたらよいかを知ったことである。

東部戦線では、ドイツ機甲師団が、初めて強力な敵と遭遇していた。

それは、ソ連軍のT34/76戦車(七六ミリ砲を搭載したT34中戦車)であった。

そして、これを撃破するには、どうしてもドイツ軍戦車の装甲と火力を、緊急に増強する必要があった。

その第一弾として、ドイツ軍は最新型の三号戦車に、長砲身の五〇ミリ砲を、また四号戦車には、これも長砲身の七五ミリ砲を搭載したのである。

ドイツ軍のこれらの改良は、もっとはやい時期に行っておくべきであったが、やがて、砂漠の戦いで、イギリス軍は、この砲の威力をおもいしらされることになるのであった。

|

日本軍との戦い:日本軍戦車は、あまり目立ったはたらきをしなかった

|

日本の参戦は砂漠の戦いにも影響をあたえた:

北アフリカからビルマ戦線に移動した「スチュアート」戦車

|

日本の参戦もまた、間接的に、砂漠の戦いに影響をあたえていた。

というのは、中東にむかっていた部隊が、途中で極東にむけられることになったからだった。

そして、“クルセーダー”作戦の疲れをやすめていた英第7機甲旅団は、「スチュアート」戦車で大いそぎに再装備されて、ビルマにあわただしく派遣されたのであった。

しかし、いうまでもなく、日本の参戦の最大の影響は、アメリカの参戦を引出したことであった。

これは、戦略的にもそうだが、軍需産業力のバランスに、きわめて重大な影響をあたえることになった。

戦車部隊に関するかぎり、日本軍が太平洋で、水陸共同作戦により、簡単に征服をすすめていても、あまり気にはならなかった。

なぜなら、それらの未開発諸島では、軽戦車兵力しかつかえなかったからである。

ビルマでは、英第7機甲旅団がジャングルの小道にはばまれて、思うように活動ができず、この地域での戦闘には、おもに海軍と空軍が活躍することになった。

2 米の軍需品生産が頼みの綱 top

米陸軍参謀総長のジョージ・マーシャル将軍は、戦車と歩兵部隊を集中的に、大挙して使用できる地域を、どこかにみつけなければならなかった。これらの兵力は、彼が苦労をかさねてそだてあげたものであった。

これは、連合軍の戦略が、ヨーロッパの枢軸国にたいして、集中されなければならないことを意味していた。

そしてこのことは、一九四二年のはじめ、ワシントンで開かれたアルカディア会議において、マーシャルとブルーケの支持により、ルーズベルトとチャーチルが決断した結論でもあった。

しかし、連合軍のおもな戦略目標を、ドイツとイタリアにむけ、同時にソ連への援助を最優先にするときめたことと、その戦略を、現実に実行できるということは、まるでべつの事柄であった。

アメリカの、勝利のための軍需品生産計画は、まだ完全に軌道にのってはいなかった。

アメリカは、ソ連とイギリスに戦車や緊急な兵器をおくる必要にせまられて、自国軍が独自で戦う兵器をはじめ、訓練用兵器の供給さえもおさえられる破目になった。

一方、南太平洋戦線からの戦力供給の要請が無視できなくなると、しばらくのあいだ、ヨーロッパへの補給は、最小限にしぼらざるをえなくなった。

これに輪をかけだのが、ドイツ海軍Uポートの通商破壊作戦との戦いであった。

一九四二年は、それが最高潮の時期であった。

このような状況下で、成立後まもないアルカディア戦略は、廃棄寸前という危機におちいったのであった。

だが、アメリカは、偉大な補給を、着実に、なんとかやってのけ、「スチュアート」戦車と「グラント」戦車を、北アフリカの英第8軍におくりこんだ。

それは喜望峰(アフリカ南端の岬)回りの、中東むけ戦略物資のルートにのって、輸送船団でぞくぞくと送られたのである。

しかし、一九四二年一月二十一日に、砂漠の戦いの第二ラウンドが開始されるまでには、「グラント」戦車はまだ到着しなかったのである。

そのため、不運なイギリス軍は、以前に敗北したときと同じ兵器で、ロンメルに立向かわなければならなかった。

3 勝敗をわける戦車補給競争 top

ロンメルは、前年の三月に、イギリス軍の不意をついたのと全く同じ戦法で、英第1機甲師団を襲った。

この師団は、イギリスで訓練されて到着したばかりの、砂漠に不慣れな部隊で、メルサブレガの狭い道の出口を防御していたものだった。

英第2機甲旅団もまた、痛烈で巧妙な攻撃をうけ、二四時間たらずで戦力のほぼ半分を失ったのである。

そのうちの第10軽騎兵連隊は、この初めての戦いで、五〇台の戦車のうち、少なくとも、三九台の損害をだしたのである。

しかし、指揮下の戦車部隊が壊滅するという重大な危機におちいっていることに気づかなかった英第8軍司令官リッチー将軍は、歩兵戦の時間をかけた遅いペースで、アフリカ軍団の無防備な、砂漠地帯につきだした首根っこを切断しようと、準備をすすめていた。

ロンメルは、明らかに補給の不足になやんでいたが、近代戦ではまだ青二才にすぎないイギリス軍を、たくみにだしぬき、イギリス軍が残していった燃料で、自軍の燃料不足をおぎなったのである。

一月二十九日、ベンガジは再びドイツ軍の手にもどり、イギリス軍は東にむかって総退却した。

ゆく先は、トブルクヘの通路にたちはだかったガザラの、安全性のうたがわしい新しい防衛線であった。

ロンメルは、イギリス軍が再び攻撃にでようとする戦力回復の努力を、挫折させるのに成功した。

しかし、そのためには、ロンメルは、自軍の能力をはかるかにこえる作戦にいどむことになった。

それは、いまや、どちらが早く次の攻撃作戦にでられるかの競争であった。

この競争は、一方ではドイツから、そして他方ではイギリスとアメリカから、どれだけの進歩した戦車が補給されるかによって、大きく左右される競争でもあった。

また、ここでとくに「進歩した戦車」という言葉を強調しておく必要がある。

なぜなら、枢軸軍は五月二十六日までに、再び五六〇台の戦車をもって攻撃態勢をとっていた。

そしてそのなかには、装甲をさらに厚くし、長砲身の五〇ミリ砲を装備した新型のドイツ軍三号戦車一九台がふくまれており、さらにもう一九台が、到着する予定になっていた。

そのうえ、高性能で長砲身の七五ミリ砲を搭載した四号戦車も、少数だが届けられることになっていたのである。

|

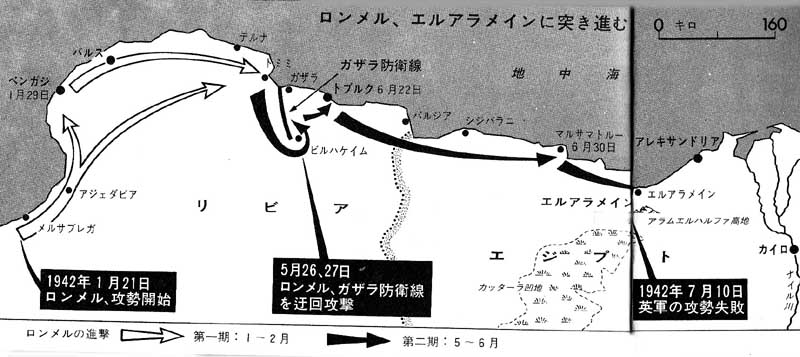

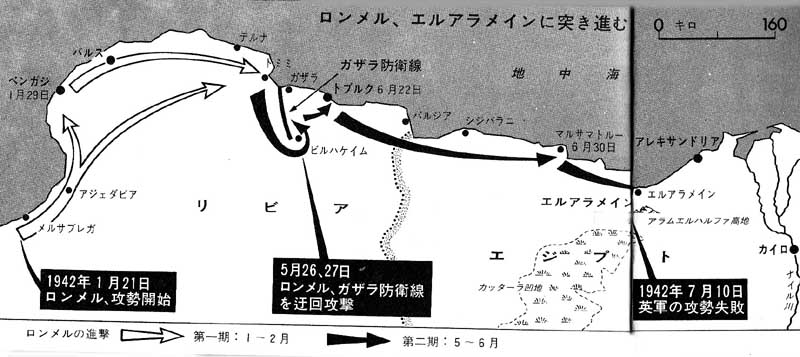

ロンメル、エルアラメインに突き進む

イギリス軍兵士に「グラント」戦車の操作法を説明するアメリカ軍教官

|

4 期待よせられた「グラント」戦車 top

しかし、これにたいするイギリス軍は、もっと有利な立場にあった。

なぜなら、歩兵部隊に編入させた一〇〇門以上の移動式五七ミリ対戦車砲と、八四九台の戦車をもっていたからである。

このうち一六七台が「グラント」戦車であった。

この「グラント」戦車は、恐怖のドイツ軍八八ミリ砲に対抗できる、と期待されていた戦車であった。

というのは、英軍戦車兵は、それまで機関銃の射距離まで、ドイツ軍砲兵陣地に接近しなければならなかったが、「グラント」戦車の一騎打ち用七五ミリ砲をつかえば、遠距離から、むきだしのドイツ軍火砲を撃破することができるからであった。

実際、この戦車は、図体が大きかった。飛行機用の星型エンジンをもっていたからである。

また、車体の片側に張りだした、限定旋回の七五ミリ砲で照準をつけるさいは、車体の大半を敵の砲火にさらさなければならなかった。

だが、この戦車の信頼性のたかさと、強力な装甲の利点は、ほかの欠点を十分におぎなった。

こうして、五月には、計画のうえだけだった英第8軍は、あらたな脅威的偉容をほこるのであった。

さらに、ガザラ防衛線をまもりぬくというリッチーの計画もまた、堅実なものであり、戦術のふかさと技術的質においても、ロンメルをおどろかしたのであった。

海岸から南にむかって、ビルハケイム(ここには、自由フフンス軍の歩兵旅団が駐屯していた)までのびる、一連の歩兵中心の砦をまもらなければならなかったリッチーは、戦車部隊を防衛線の後方においていた。

また「グラント」戦車をふくめた主力部隊は、南方の少しさがった側面にひかえて、どこの戦線にでも出動できるような態勢をとっていた。 |

ロンメルのアフリカ軍団に一撃をくわえようと、

出動準備に余念がない「グラント」戦車と戦車兵

アフリカ軍団は、なかなか手ごわい相手だった:

苦戦するイギリス軍歩兵と戦車部隊

|

ただし、ドイツ軍がトブルクめざして、ビルハケイムを迂回しようとした場合には、戦車部隊が最優先で反撃するようになっていたのである。

ロンメルが、五月二十六日に試みた作戦は、まさにそのとおりのものであった。

そして、ロンメルは、イギリス軍があいかわらず、彼の集中した戦車戦力を、分散した形で迎撃する従来の過ちを、また繰返してくれることを、期待していた。

しかし、この点について、リッチーは、過去の失敗を十分理解しており、部下の指揮官たちに、敵と戦う前に、全戦車部隊は集結されなければならない、とはっきりいい私ていた。

5 イギリス軍、辛くも攻勢に転ず top

ところが、ゴッド将軍の英第13軍団では、大半の歩兵部隊は防衛線にはりつき、これを支援する独立戦車旅団もそこに配置されていたため、砦から出撃して、戦車部隊を集中して機動戦を展開しようにも、できない状態だった。

しかし、機甲三個旅団をふくむ機甲二個師団を率いていたノーリー将軍の英第30軍団の場合は、リッチーの要求にしたがわないでよいという理由は、なにひとつなかった。

にもかかわらず、第30軍団は要求に応じなかった。

そして、たちまち、敗北の浮き目をみるのである。

戦闘初日、ある機械化歩兵旅団は、支援部隊のいないところを急襲され、けちらされた。

一方、英第4機甲旅団は孤立した戦闘で、戦車の約半数を失うことになった。

この原因は、自分勝手に、一部散開した隊形で戦うという作戦をきめて、それを実行したために起ったことは明白であった。

英第3戦車連隊長“ヒプ”ロバーツ中佐は、この混乱をたくみに描写して、次のように書いている。

「……私たちは、それぞれちがった方向にむかってトラックが、単独で、あるいは集団になって、われさきに走っているのにぶ使った。

まるで、まとまりのない“椅子取りゲーム”が行われているような光景であった。

……旅団長が、ある情報をもってきた。それは私たちをがっくりさせるようなニュースであった。

『指揮下の第5大隊は、ほとんどやられた』――これはまだよい。

『第8軽騎兵連隊は全滅』――これはひどい。

前線師団司令部は、司令官ともども“袋のネズミ”となっていた。

このような状況に追いこまれたのは、よほどムチのふりようがなかったからにちがいない……」

まさしく、事態は手のほどこしようもないほど不利になっていた。

しかし、翌日、ついに、英戦車部隊は、海岸の道路をめざして突撃中のアフリカ軍団に攻撃を集中して、戦況をいくぶん好転させていた。

ドイツ軍は、イギリス軍の数のうえでの優勢と、「グラント」戦車の不意の出現、それに英軍兵士のすぐれた素質が発揮されたことなどが重なって、五月二十九日の朝、わずか一五〇台の戦車を残して、英軍歩兵部隊の陣地と地雷原を背にしながら、守勢にたたざるをえなくなったのであった。

ロンメルは、作戦をしくじった。

そして、この失敗によって、アフリカにいる枢軸軍を、壊滅の危機にさらしたのである。

6 理論家リッチーの失敗 top

実際、枢軸軍壊滅の危機は、口ンメルの部隊が燃料不足のため、ほんの一瞬動けなくなったときをねらって、イギリス軍が好機に一撃をくわえるだけで、簡単に起ったであろう。

しかし、この攻撃は、歩兵や戦車が、砲兵の支援もなく、勝手に時間もづフゼフ、場所もまちまちに行う小規模な反復攻撃ではなく、全軍の兵力を結集した、総攻撃でなければならなかった。

五月二十九日遅く、英第5戦車連隊のジェイク・ワードロップは、典型的な支援部隊を伴った、小規模な攻撃に参加して、感想を次のようにのべている。

「私たちは、約二〇〇〇メートルの距離から砲撃をあびせた。

暗くなっていたため、砲撃の効果があがらなかったのか、または、相手が特別タフなやつだったのかもしれないが、私たちがちかづくと、彼らは突然あらわれて、八八ミリ砲をつるべ撃ちにしてきた。

私は戦車の天蓋をしめ、潜望鏡を通して外を見まわした。

一発の青白い曳光が、私をめがけてまっすぐに飛んでくるのが見えた。

『やられる!』とおもったとたん、ガーンと前方で音がした」

戦闘は、一日一日とすぎていった。

その間、ロンメルは、必死にイギリス軍の攻撃をふせごうとしていた。

そして、再び攻勢をかける準備をすすめていたのであった。

一方、リッチーは、たったひとつの勝利の案というべき、戦力を結集した反撃もせずに、ただ時間をつぶしていた。

彼は、大規模な全兵科共同の総攻撃に失敗したのである。それは、指揮下の歩兵部隊指揮官が、戦車の支援がなければ、枢軸軍戦車の攻撃をうけるという恐怖から、どうしても戦車部隊を手もとからはなそうとしなかったためでもあった。

理論上、戦車には戦車でなければ対抗できない。

リッチーは理論家だった。だが彼は、高級指揮官としての実戦の経験にとぼしかった。

このため、力の結集が必要なときに、むしろ分散が進み、六月五日に実施された半信半疑の攻撃には、集団の威力もなく、うまく仕くまれた砲兵の支援射撃もえられなかったのである。

7 イギリス軍将兵に不信感つのる top

英軍戦車の損失は、ウナギのぼりに増加した。

ただ、それはすぐにリッチーにはひびかなかった。

というのは、リッチーは多数の予備戦車をもっていた(「グラント」戦車だけでも二五〇台の予備があった)し、部下の将兵たちの能力と、信頼感の低下は、目にみえるようなものではなかったからである。

だが英軍兵士たちには、なにをやらせてもドイツ軍のほうがうまく、いつも敵に先手をとられている自軍の能力への不信感が、重くのしかかっていたのであった。

一方、英中東軍総司令部では、師団長や軍団長、軍司令官のリッチーおよびオーキンレックのあいだで、すすむべきか、後退すべきか、次に打つ手について、いつ終るともしれない議論が、続けられていた。

だが、必要だったのは、作戦会議のダラダラした議論ではなく、その当否はべつとしても、すべての意見をおしきって、ひとりの人間が、断固たる決断をくだすことだった。

英第8軍は、ここで建設的な決定がなされないまま消耗し始めた。

そして、ビルハケイムの自由フランス軍が、一週間に渡る包囲攻撃に敗れて後退した後の六月十一日、枢軸軍機動部隊の広範な活動によって、またしても英戦車部隊は、枢軸軍に有利な態勢にひきこまれて、不利な戦いをしいられる破目になった。 |

敗軍の将:

英第30軍団長ノーリー将軍(左)と、英第8軍司令官リッチー将軍

|

そして、英第8軍の崩壊はいっそう早められることになったのである。

英軍戦車の損害は、いまや天文学的数字に達した。十三日の午前中だけでも、一三八台の戦車がやられ、ひどいときには、敵の攻勢にたいして、反撃できる戦車がわずか七〇台、というありさまであった。 もっとも、アフリカ軍団のほうも、ほとんど力の限界ぎりぎりのところまできていたのである。

しかし、イギリス軍の戦意は絶望のドン底にちかかった。

また、当時「グラント」戦車だけがドイツ軍主力戦車と互角に戦えるものと計算し、「バレンタイン」「マチルダ」「クルセーダー」および「スチュアート」の各戦車は、時代おくれで、敵戦車の三分の一の戦力としかみられていない状況では、数のうえでの優勢は、もはや問題にはならなかった。

これに追いうちをかけたのが、敗軍の将であるリッチーたちの無策ぶりであった。

また、疲れはてたゴット将軍 (戦争の初期のころからの砂漠の英雄だったが、その切れ味はにぶっていた)は、トブルクをすどおりして、エジプト国境にむかって退却を続ける意気消沈した兵士たちに、希望よりもむしろ絶望感をあたえたのであった。

8 うち続く敗戦に果てしない混乱 top

トブルクは強談され、二日間の戦闘ののち、六月二十二日にドイツ軍のものとなった。

(このとき、弱体化していた「マチルダ」戦車の英第4、第7戦車大隊も、簡単に全滅した。

この大隊の戦車兵たちは、一九四〇年五月、アラスでロンメルを窮地に追いつめた者たちであった)。

イギリス軍の危機は、さらに深刻となった。だが、その危機はそれでおわりではなかった。

いっそう、悪化したのである。

なぜなら、トブルクに集積された山のような戦略物資で、アフリカ軍団は再び勢力を取戻し、エジプトへの追撃に移ったからである。

そして、目まぐるしくかわる戦線は、かつて、一九四○年十二月、ウェーペルとオコナーが出撃したマルサマトルーに逆もどりしていたのであった。

マルサマトルーのイギリス軍の防備は、計算上では、ガザラの防備よりも強固なものであった。

守備隊には、装備を強化した歩兵部隊があたった。

彼らは、それまで敗戦続きだったにもかかわらず、かなりの数の五七ミリ砲をもっていた。

また、戦車部隊は、「グラント」戦車五〇台と、四〇ミリ砲を装備した雑多な旧式戦車一〇〇台とで編成されていた。

常識的に考えて、これは、六〇台のドイツ軍戦車と、これを補強する四四台の旧式なイタリア軍戦車をもったアフリカ軍団に、匹敵する戦力であった。

そして、六月二十六日、イギリス軍は恐怖と不安の入り混じったなかで、敵の最初の攻撃をくいとめ、戦況をたてなおす絶好のチャンスをえたのであった。

しかし、ロンメルの攻勢が挫折したのとちょうど同じころ、イギリス軍陣営内でも、はてしない混乱が始っていた。

二十五日、オーキンレック将軍はリッチーを罷免し、かわってみずから司令官となった。

だが、リッチーから引継いだ不明確な退却命令は、そのままであった。

一方、綿のように疲れきり、負けることに不感症となったゴッドは、実際は敵と善戦中の自分の部隊が、またもや粉砕されたものと早合点する始末であった。

ともかく、ゴットは、自分の戦車部隊に撤退命令をだした。

だが、そのときは、むしろその場にとどまったほうが、戦局上有利であったかもしれなかった。

二十七日朝、ロンメルは、エジプトへの道が開放されていることを知った。

また、英戦車部隊のたち去ったあとには、一団の英軍歩兵部隊がのこされて、かわって防備をまかされている状態にあることも知ったのであった。 |

英中東軍綛司令官

オーキンレック将軍

|

9 色あせた、女王陛下の戦車部隊 top

いまや、イギリス軍に覆いかぶさっている絶望感のなかで、いちばん大きかったのは、期待を裏切られた幻滅感であった。

そして、それが極端な疲労によって、さらに輪をかけられる結果となった。

彼らは、自分たち以上とはいえないまでも、同じくらいに疲労している敵に、手ひどく痛め付けられていたのである。

当初には、優勢にみえたイギリス軍は、徹底的にたたきのめされたのであった。

だから、オーキンレックの次の抵抗線である地中海と塩水湿地帯、カッターラ凹地の中間にあるエルアラメインの八四キロの間隙まで、やっとのことで撤退してきた戦車部隊は、おそらく、あらゆる部隊のなかで、もっとも意気のあがらない部隊だったといえたであろう。

なぜなら、彼らは、敵軍から「弱い」とみられていたばかりでなく、英陸軍の他の部隊からも“弱虫”と思われていたからであった。

そして、このことは、デイル・エルシェイン(エルアフメインの南方約二〇キロ)で、歩兵部隊が、最初にロンメル部隊の先鋒にくわえた反撃に、英第1機甲師団が、まにあわなかったことが重なって、さらに強く印象づけられたのであった。

10 枢軸軍の前進はばんだ砲兵 top

しかし、英第1機甲師団が有効に働かなかったことは、反面、英軍砲兵にとっては都合かよかった。

そして、いまや、この砲兵のすぐれた技術と、大量な火力の集中は、枢軸軍の前進をはばみ、一方においては、残る英軍部隊に休息をあたえ、さらに攻撃力をたてなおす余裕をあたえたのであった。

七月いっぱい、エルアラメインで荒れくるった戦闘は、基本的には消耗戦であり、物理的には、砦から戦う砲兵と歩兵に、主導権をとられたものであった。

イギリス軍でも、枢軸軍でも、戦車部隊は、この戦闘方式にいそいで順応しなければならなかった。

というのは、以前よりも動きまわる余地がなく、砲撃や爆撃の連続が、激戦の地区から安定した戦線まで、カーテンのように続いている戦場では、戦車部隊は他の部隊と一緒になって、“なぐりあい”に参加するほかなかったからであった。

ロンメルはなにがなんでも、ナイル川まで進撃しようとしていた。

だが、すすむことはできなかった。

失敗した上で、彼は退却する気には、たとえヒトラーやムソリーニが許可したとしても、どうしてもなれなかったのである。

これにたいするオーキンレックのこたえは、まず、比較的弱いイタリア歩兵部隊をねらい撃ちして壊滅させるため、これに連続攻撃をかけることであった。

そして、狭い戦場に配置されたドイツ軍戦車部隊の、強力なタガをゆるめるまえぶれとすることであった。

11 ドイツ軍、またもや攻勢に top

戦闘は昼夜のべつなく、低く細長い尾根をめぐって展開された。

この戦いでは、英軍歩兵が、砲兵の支援射撃にささえられて、戦車と協力しながら、イタリア軍をおしまくった。

そこヘアフリカ軍団がかけつけて、戦線をたてなおしていた。

イギリス軍の攻撃は、七月十日にはじまり、イタリア軍一個師団のほとんどを撃滅したが、ただちにドイツ軍が救援に派遣された。

七月十四日の夜には、イタリア軍二個師団が襲撃され、しばらくは、イギリス軍が重要なルウェイサト高地(エルアラメインの南方約一五キロ)を占領した。

本当は、それ以上の重大な成果をあげようとしていたのである。

というのは、イギリス軍の戦車部隊が精鋭であり、自信をもっていたならば、そのときに、敵陣地を突破する道もひらけていたからであった。

しかし、実際には、英戦車部隊のゆくては、地雷原(すべての戦場をふさぎまくり、日ましに移動しにくくなっていた)が、戦車の動きを困難にして、退却する敵を追撃し捕捉することを、妨害していた。

アフリカ軍団は、得意の反撃にでて、またもや攻守の形勢は逆転した。

ニュージランド歩兵部隊は、とくに手ひどくやられ、彼らはためらわず、責任は英戦車部隊にあるとして、激しく非難した。

一兵士が、英軍戦車部隊にたいしていっている。

「ほとんど憎悪にちかいほど、激しい不信感がみなぎった」

オーキンレックは、劣勢をばん回し、主導権を確保しようとして、二十二日、イギリスから到着したばかりの「バレンタイン」戦車で装備された、元気な英第23機甲旅団を、戦闘に投入した。

彼らは、歩兵部隊の進撃に後続してすすんだが、戦車部隊の攻撃は、どうひかえ目にみても、しだいしだいに変化する戦況のなかで、崩壊していったのである。

地雷原の所在を知らず、ドイツ軍の射撃の正確さに全く無知な彼らについて、あるニュージーランド兵は書いている。

「私たちの北方側面を、ものすごいいきおいで突進してかけぬけていった。

それは正真正銘の“バラクラーバの突撃”であった」

この結果は、まさにそのとおりとなった。

というのは、地雷原に遭遇して阻止された「バレンタイン」戦車は、ドイツ軍砲手のエジキとなり、時間的に余裕のあるドイツ軍砲手は、慎重にねらっては、難なく二〇台の戦車を破壊したからであった。

12 新司令官むかえ戦局転換へ top

このようすは、勇敢な英第23機甲旅団が、犠牲的精神を発揮して敵陣を突破しようとするたびに、繰返されることになった。

その日の朝、戦闘に出撃した一〇四台の戦車のうち、わずか一一台だけが残って集結したのであった。

このような状況だったにもかかわらず、日記を書いていた一戦車兵は、この日の戦闘について、戦車が目ざましいはたらきをし、八八ミリ砲以下の対戦車砲弾をことごとく阻止した、と主張している。

味方にも不信の目で見られるなかで、英軍戦車兵が、自分の戦車をほめあげることは、まことにうれしいことであった。

だが、いうまでもなく、連合軍戦車の真価は、この二つの評価の中間にあった。

それは欠点でもあり、利点でもあった。鋳造された装甲板の品質は、それほどわるいものではなかった。

事実、この均質化された鋼板は、ドイツ軍の表面処理による焼きいれを行った鋼板よりも、はるかに強かった。

ドイツ軍の鋼板は、ある角度や、ある程度の距離から発射されたイギリス軍の砲弾をはねかえすことはできたが、重砲で強打された場合は、亀裂を生じたからであった。

エルアラメインの初戦――オーキンレックが、ロンメルを撃滅の危機に追いこみ、英第23機甲旅団のいきいきとした気迫と、新しい戦車で装備した部隊があれば、おそらくロンメルを撃破できたかもしれなかった戦い――は、砂漠の戦いにおけるひとつの転換期として注目してよいであろう。

ドイツ軍が、コーカサスの奥深くをめざして、ロシアの地で最後の大攻勢を展開しているあいだ、エジプトでは、新しい英軍司令官のもとで、新しいかたちの戦車戦がはじまろうとしていた。

その司令官は、アレキサンダー将軍とモントゴメリー将軍であった。

彼らはゆきづまった戦局に、新しい理念を吹きこむのである。

top

**************************************** |