|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

11 12

5 首都モスクワの攻防戦

ソ連のモスクワ防衛の成功は、この戦争の大きな転換点であった。

1 独の敗因は、戦略、戦術の失敗 top

ところで、不思議なことだが、この防衛戦でソ連軍兵士が演じた役割りが、なんとなく軽視されているような感じがある。

泥、そして雪が、ドイツ機甲部隊を打ち負かしたのだ、とよくいわれる。

冬こそが敵であり、これにヒトラーの判断の誤りがくわわったのだ、という考え方が、まかり通っている。

ドイツ軍の将軍たちのほうが、ソ連軍の将軍たちよりも多くの回顧録などを書いているからである。

マンシュタイン、グーデリアン、メレンティン、フォン・ゼンガー、ハルダーらの回顧録は、みな英語に翻訳されているし、クライスト、ブルーメントリットらは、その著述や米・英側の著述家の質間にこたえた記録に、彼らの気持ちをのべている。

一方ソ連の側では、ジューコフとチュイコフ〔スターリングラード戦の軍司令官〕の書いたものだけが、わずかに英語で読めるぐらいである。

しかも、この二冊とも、共産党の型にはめる、という制約をうけて書かれている。

モスクワの防衛戦を、丘のかなたのソ連側から見た場合、その姿は、非常に違ったものとなってくる。

ドイツ軍の敗北の原因は、ドイツ側の言い分よりももっと多く、ヒトラーの戦略的過失と、機甲部隊指揮官たちの戦術的失敗である、ということになるのである。

そのうえ、この致命的な戦術的失敗は、ドイツ機甲部隊がその勝利を目前にしたときに、ソ連軍の新しい戦車によって、手痛い打撃をうけたことが原因である、ということになるのである。

|

一九四一年十一月、カリーニンに侵入したドイツ軍三号戦車

|

2 不可解な、ヒトラーの計画変更 top

まず戦略的過失についてみることにしよう。これには二つの面がある。

第一は、最も重大なものだが、ロシアでの全般作戦をたてる計画の第一歩から、ドイツ機甲部隊の能力を過大に評価する、という過ちをおかしたことである。

この過ちは、このあと実際の戦況がしめすように、ロシアの秋季〔長い雨期〕と冬季〔おそるべき寒さ〕の実情がくわわって増大されたのである。

だが、もしロシアが永久に夏だけの気候であったとしても、この過ちは決定的なものであったろう。

戦略的過失の第二は、ヒトラー自身の決心であった。

ドイツ機甲部隊が、暑いロシアの平原に砂ボコリをあげて進撃を開始したとき、総統の意気はあがっていた。

開戦二五日目の七月十六日までに、ドイツ機甲部隊は、一日平均三二キロという驚異的な前進を続けて、すでにモスクワまでの距離の三分の二をすすんでしまっていた。

だが、この時点でヒトラーは、機甲部隊をほかの目標に振り向けてしまった。

中央軍集団はスモンレンスクに達しており、北方軍集団はレニングラードにせまり、南方軍集団はキエフに向って前進しているという状況のもとで、ヒトラーは、中央軍集団に所属する機甲二個集団を、両翼の南、北両軍集団の正面にむかわせることにしたのだ。

グーデリアンの第2機甲集団は、キエフ付近のソ連軍を包囲するため南に、そしてホトの第3機甲集団は、レニングラードの封鎖を援助するため、北に向うことを命令したのである。

ヒトラーは、こうした作戦で、ソ連軍を個別に撃破することと、重要な工業地帯を占領してソ連の力をたたく、という二つをねらったのである。

八月二十一日に発令された、ヒトラーの総統訓令第三四号は |

なぜかヒトラーは、モスクワを目の前にしながら、機甲部隊に転進を命令した。大過失だった:作戦をねるドイツ国防軍最高司令部総監カイテル元帥(左)とヒトラー

攻撃するドイツ軍の火炎放射兵 |

「達成されるべき主な目的は……

冬に入る以前にモスクワを占領することではなく、それよりも、南の方の、クリミア半島とドネツの工業と石炭の中心地を占領すること、およびコーカサスの油田地帯をロシアから遮断することである。

また北のほうでは、レニングラードを封鎖して、フィンランド軍と手をつなぐことである……」 |

と強調していた。

3 陸軍内にも非難が top

陸軍総司令部〔OKH〕の参謀総長ハルダーは、早くも、この新しい計画を非難していた。

彼は、日記に自分の考えを、こうのべている。

「この計画が意味するものは、我々の作戦を、戦略的レベルから戦術的レベルに引きさげることだ。

敵の小集団を攻撃することが、我々のただ一つの目的とするならば、この戦いは、小さな成功の連続のようなものとなり、全戦線における前進は、“一寸きざみ”の遅いものになるであろう。

こうした方策をとることで、すべての戦術的危険をのぞき、各軍集団のあいだにある間隙部を閉塞することはできるであろうが、しかしその結果は、我々が攻勢の深度というものを犠牲にして、全戦力を広い正面に拡げてしまうことになる。そして、最後には陣地戦になってしまうであろう……」 |

グーデリアンも、のちになって

| 「我々の側のこうした動きは、むざむざソ連側に、新しい部隊を編成し、その無尽蔵に近い人的資源を活用させる時間をあたえただけだ……」 |

とのべている。

4 ソ連侵攻は、機甲部隊の大博打 top

ハルダーが、“戦術的木健”を除く、とのべていることは意味のあることであり、おそらく、ヒトラーの決心の最もよい理由づけであろう。

普通の軍事的な標準からすれば、ヒトラーの考えは、間違っているとはいえない。

中央軍集団は、みたところ勝利の進軍を続けているが、その南翼には、ソ連軍が反撃にでた場合には、全くガラあきになってしまう危険がで初めている。

戦力不足のソ連戦車部隊でも、大打撃をあたえることができるだろう。あとで、戦況の実際がしめすとおりである。

ドイツ軍は、ソ連軍が戦車をもっていないかのように、いつまでも前進だけを続けるわけにはいかないのだ。

ジューコフは、このとき、モスクワ防衛のために恐ろしいほどの精力、決意、それに手腕をかたむけて指導にあたった将軍だが、彼はヒトラーの動きをただちに理解して、こう書いている。

「八月に、モスクワに向うドイツ軍の前進が、一時的に停滞したことに関するかぎりでは、ドイツ軍は、その兵力の一部をウクライナの作戦にさくこと以外、とるべき手段がなかったのである。

こうした作戦をやらなければ、ドイツの中央軍集団は、もっと不利な状態におちいったことであろう。

すなわち、九月に南西方面の作戦的間隙部につぎこまれたわが軍の大本営予備は、ドイツ軍のこうした動きがなければ、モスクワに向って突進しようとする中央軍集団の側面に向けられたはずだからである……」

だが、総統訓令第三四号が示しているものは、ヒトラーが“バルバロッサ”作戦の本質を十分に把握していなかったということである。

その本質とは、“バルバロッサ”作戦が機甲部隊による“大博打”なのであって、これにはモスクワ――“苛酷な独裁政府”の所在地モスクワこそが、最も望ましい目標である、ということであった。

早くも九月には、この“大博打”は、局地的には目を見張らせるような成功を収めたが、大局的には失敗したということと、そして、今後とるべき道は、もっと補給が容易な後方の安全な線まで後退するか、あるいは、望みのないほど広がった正面で、ソ連軍の予備兵力とロシアの冬と取り組むかの二つしかない、ということがはっきりしはじめてきた。

このあと数週間のうちに、ドイツ軍の高級指揮官でただ一人、後退をはっきりと進言した者がいた。

それは、するどい観察カをもったベテランのルントシュテットである。

だが、彼の進言も、のちになってヒトラーに罷免されることで報われただけだった。

5 秋の気候が形勢を逆転 top

レニングラードを目ざしたドイツ軍は、この都の防備と守備隊の抵抗とで食い止められてしまったが、キエフ方面に向ったドイツ軍は、殲滅的大勝利をおさめた。

これは、天文学的な捕虜の数と、戦利品の山で、よく知られている。

この時点で、ヒトラーはその戦略を転換した。

モスクワに向って前進すべき時機がきた、というのであった。

だが、結果的には、すでにその時機は去り初めていたのだった。

ドイツ機甲部隊は、ビャズマ、ブリャンスクの二重包囲戦で、再び大勝利をつかんだが、図上に機甲部隊の進撃をしめす、はば広い黒い矢印は、冬に向ってすすんでいたのだ。

そのうえ、彼らは、ここで自信過剰の戦術的失敗を演じはじめようとしているのであった。

これが開戦以来、苦難を味わいながらも戦いに慣れてきたソ連戦車部隊にとって、チャンスとなって現れたのである。

ロシアの秋は、ドイツ機甲部隊にとっていやな季節であった。冬になって、草原が凍りついてしまうまでは、街道も小道も、凍るかと思うととけて泥々〔どろどろ〕になる。それが、予測できない間隔でくりかえされる。

明け方には、通行可能に見えた上地が、日没時にはぬかるみになってしまい、ドイツ軍の戦車がはまりこんで、どうしようもなくなってしまう。

しかも、こんな地形でもT34は、それほどの困難もなく、とおりぬけてしまうのである。

T34はキャタピラーの幅が広く、三号戦車の三六センチにたいして四八センチもある。

それに、T34の出力・重量比がたかいからでもあった。

ロシアの秋も深まり、冬に入る頃になって初めて、T34をもったソ連軍のほうが、ドイツ軍よりも機動力にまさる、ということになったのである。

6 反撃のチャンスがやってきた! top

ソ連軍の戦車による反撃のときがきた。大がかりな規模ではできないにしてもだ。

実際のところ、こうした反撃を大規模におこなうことはできなかった。十月に入ったころ、ソ連の西方面軍がもっていた戦車は、全部で三八三台にしかすぎなかったからである。

だが、ドイツ機甲部隊の前進を食い止めるには、必ずしも大部隊を必要とはしなかったことに注意する必要がある。

機甲集団の先頭をきって進撃しているドイツ軍の戦車の数は、余り多くはなかった。

だから、数のうえでは少数の戦車による攻撃でも、これが全進撃のリズムを狂わせ、その威力をにぶらせることはできるのである。

だが、それをやるためには、ソ連軍の戦車指揮官たちは、新しい戦法を覚えなければならなかった。

これまでドイツ機甲部隊がもっていた決定的に有利な点は、部隊指揮が勇敢であり、知的だったことである。

もしT34が、局地的にでも、決定的に三号戦車を打ちくだくためには、ドイツ軍の指揮ぶりに対抗できなくてはならない。

ところが、十月上旬、モスクワの南方、ツーラの戦線で、これが実現したのである。

このとき、M・カツコフ大佐の指揮するソ連第4戦車旅団という部隊があった。

これは、戦線の多くの地点に分散されていた貴重なT34を、ソ連大本営〔スタフカ〕がかきあつめ、工場から到着するものとあわせて編成した部隊である。

ところが、乗員をさがしだすことのほうが、戦車をみつけるよりも困難であった。

そこで、ソ連大本営の目は、ハリコフ付近にあった戦車訓練学校に向けられた。

ここの学生と職員で、カツコフの戦車旅団をつくりあげたのだ。

経験のある戦車兵が、戦いを知らない有能な学生を仕込んでゆくのである。

|

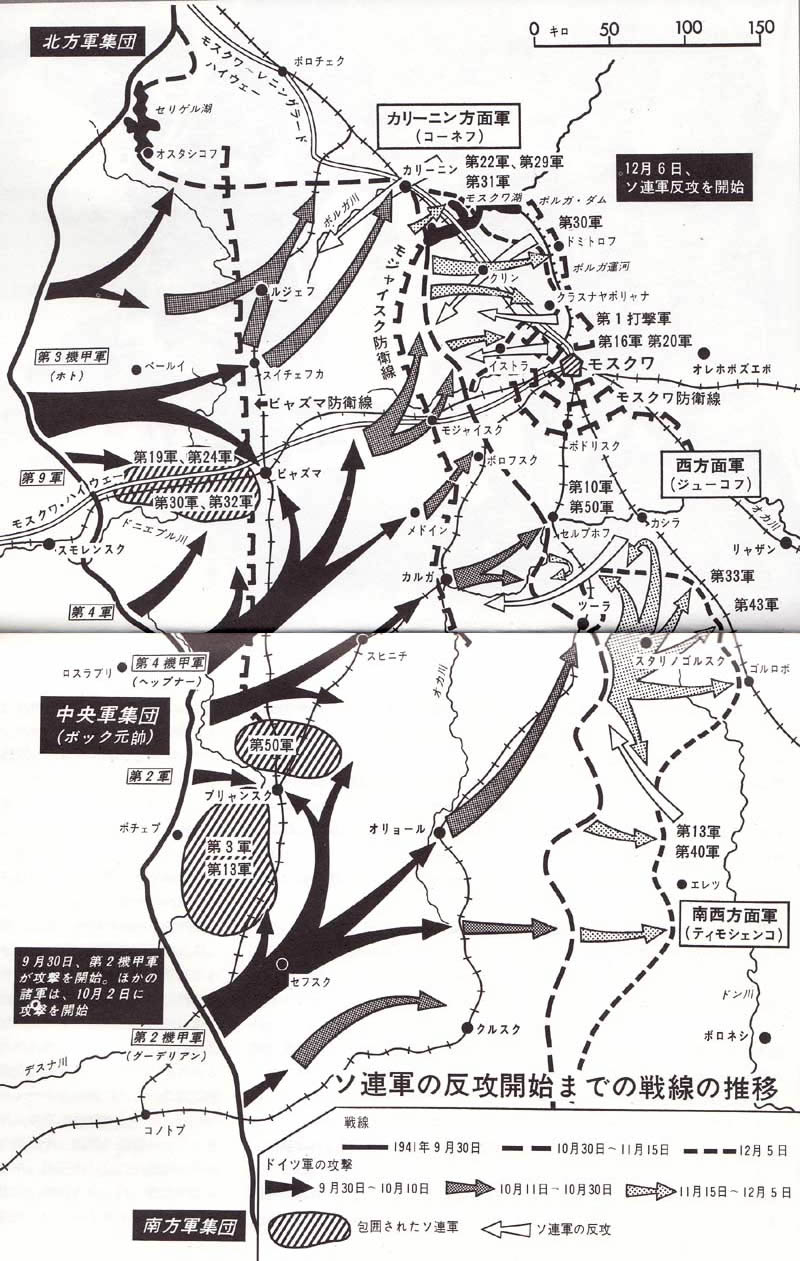

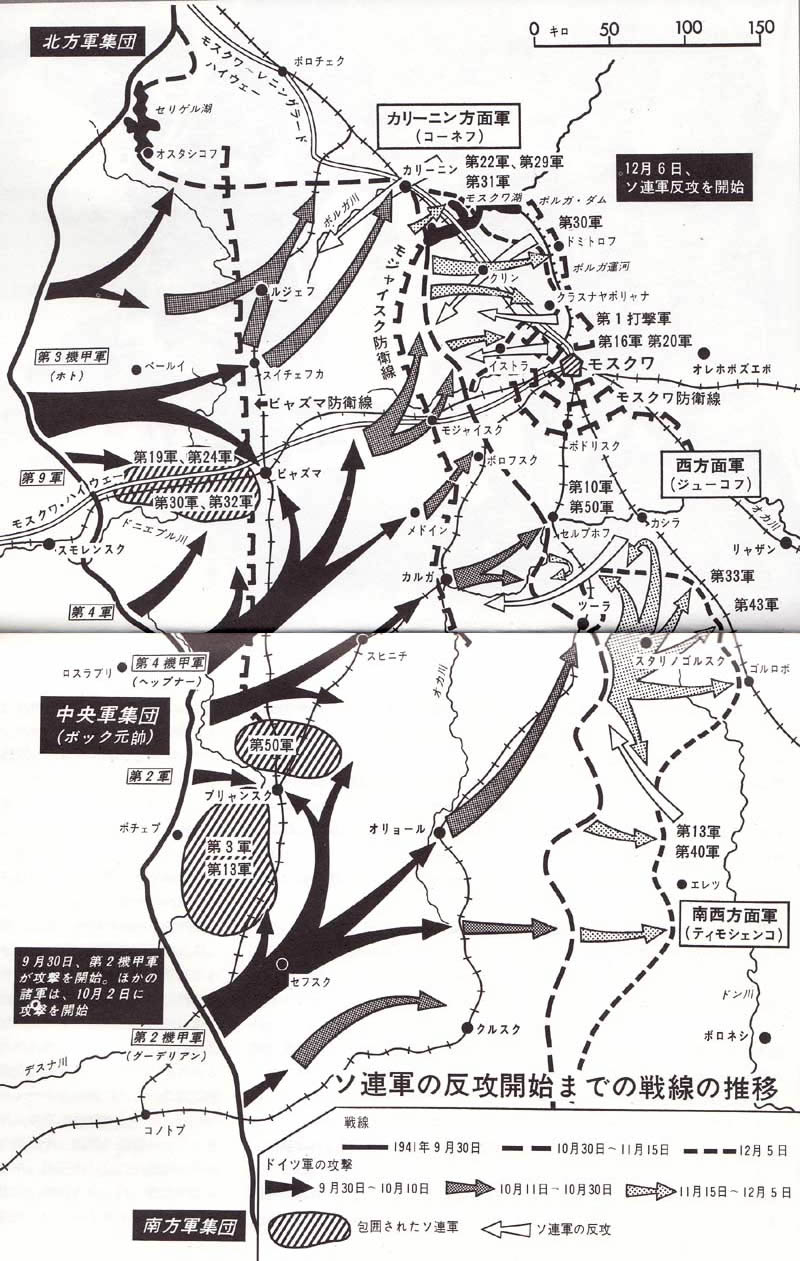

ソ連軍の反攻開始までの戦線の推移

|

7 ツーラの反撃戦 top

十月の初め、カツコフの旅団は、ツーラ付近の、手うすな間隙部をふさぐよう命令された。

グーデリアンの第2機甲集団が、ここに攻めこんでいたのだ。

グーデリアンの先頭師団は、フライヘル・フォン・ラングルマン中将の指揮する第4機甲師団であった。

この師団は、十月三日に、オリョールを占領した。

ドイツ軍は、完全にソ連軍の不意をつき、戦車が街路にとびこんだときには、市電がまだ動いていたほどだった。

ここからさき、モスクワまでは、二〇〇キロにもおよぶ大草原である。

このランゲルマンのゆくてをさえぎるソ連の戦車部隊といえば、かりに定数だとしてもその数は約五〇台という、ひとにぎりのT34をもっカツコフと、戦車学校の将兵だけであった。

オリョールの占領は、勇敢なドイツ機甲師団にとって満足すべき報酬であったが、第4機甲師団と、その上の第24機甲軍団にとっては、すべてがうまく進んだわけではなかった。

軍団長のフライヘル・フォン・ガイル中将は、必死になって、燃料を要求していた。

軍団を続けて前進させるための燃料を、現地で捕獲することが困難だったからである。

オリョールを占領して、その飛行場を燃料の空輸に使用できることになった。

そこでグーデリアンは、すぐに約四〇万リットルの燃料を、できるだけ速やかに空輸するよう要求した。

だが、必要としたものは燃料だけではなかった。

第24機甲軍団の将兵は、まだ夏の軍服のままふるえていたのである。 |

幕僚と話し合う、ドイツ第2機甲集団司令官

グーデリアン(左)。1941年9月

|

六月にソ連の国境をこえたときのままである。靴も靴下もシャツも必要だったのだ。

だが、道路がないために、うまく補給部隊がついてゆけないのである。

オリョールをすぎてからは、砂利をしいた道路さえ余りない。

また、かりにあったとしても、たいして意味のないものであった。

「セフスクからオリョールに通じる主要道路は」と、グーデリアンは、書いている。

「大部分に、大きな、爆弾の弾痕が次からつぎとあって……交通の状態は、ひどいものであった。……」

これは、十月はじめに、ドイツ機甲師団が直面していた普通の状態だった。

ドイツ軍を手ひどくやっつけるために、これ以上よい時機を見つけることはできないであろう。

8 カツコフ、T34を駆使 top

カツコフは、このチャンスをみのがさなかった。

彼は、指揮下にあった歩兵大隊でドイツ軍の戦車をひきつけておき、T34でドイツ第4機甲師団の側面にかみついたのであった。

結果は、すばらしいもので、それでなくてもへってゆく第4機甲師団の三号、四号戦車のうち三〇台以上が、草原にのこされて、燃えあがっていた。

この日の夜、初めて雪がふった。

それはすぐにとけて、砲弾で穴のあいた道路は、まるで沼のようになってしまった。

T34の、幅の広いキャタピラーにモノをいわせて、カツコフは、無事に部隊を引揚げた。

その損害の記録はないが、三日後にこの戦場をおとずれたグーデリアンは、撃破された戦車を数えて、「ソ連側のうけた損害は、我々の戦車にくらべると、かなり少ない……」と書いている。

そしてさらに彼は、不吉な言葉をくわえている。「彼らの腕前は、あがってきている」と……。

四号戦車にとって、戦車対戦車の戦闘では、T34がとくに手ごわい相手だということは、わかっていた。

四号戦車のもつ短砲身の七五ミリ砲では、T34にたいしては、後部を射撃する以外に効果がなく、それも、エンジンをおおっている格子部に命中したときにだけ、倒すことができるのだった。

このためには、冷静な頭脳とするどい目を必要とする。

ところが、T34の七六・二ミリ砲のほうは、どう発射しても、命中しさえすれば、三号戦車だろうが、四号戦車だろうが、車体をブチぬいて破壊してしまう。

「重大な損害だった」とグーデリアンは書いている。「考えていたような、迅速な前進は、さしあたり、あきらめなければならなかった」

実際、ラングルマン中将が率いるドイツ第4機甲師団は、二日間停止しなければならなかった。

彼が、ムツェンスクに向って、再び前進を開始したのは、十月十一日であった。

道路は弾痕だらけで、そこに水がたまって通行をさまたげ、第4機甲師団の先頭の戦車が、燃えるムツェンスクの町に入ったときには、その行軍隊形はながくのびて、師団は二五キロちかくにものびていた。

そこへ、またもカツコフのT34が、黄褐色の幽霊のように現れたのである。

ドイツ軍縦隊の側面に向って攻撃をくわえ、攻撃しやすい、いくつかのグループに分断して、これを各個に撃破したのだった。

数時間のうちに、ラングルマンの師団は、バラバラの部隊になってしまった。

9 勝敗けっした技術の優劣 top

ドイツ軍の砲手たちは、ソ連軍の新しい戦車が、独・ソ戦の初期に遭遇したBT戦車やT28戦車のような、簡単にしまつできる目標ではないことを、おもい知らされたのである。

ある下士官がこう書いている。

「強い戦車との戦闘ほど、恐ろしいものはない。

敵の数がおおいことなど、たいしたことではない。

我々は、それには慣れている。

だが、よい戦車、こいつは恐い。

エンジンを全開にして走るのだが、動きが遅いと思うほどだ。

敵の戦車は全く身がかるい。近距離にせまってきて、斜面をのぼるのも、水たまりをわたるのでも、とにかくはやいので、砲塔の旋回がまにあわない。

騒音と換気音にまじって、敵の発射音がきこえる。

その射撃が味方の戦車に命中すると、大きな、長い爆発音が続く――燃料タンクが爆発する大きな音だ。

乗員たちのさけび声は、かき消されてきこえない……」 |

工学的にすぐれていることが、どんなに大切なことかが、こうもはっきりと示されたことは、稀〔まれ〕なことであろう。

キャタピラー幅、地上高さ、出力・重量比、装甲板の傾斜度――こういう数字が、勇気や決意という精神的な要素とかみあって、ドイツ機甲部隊のたかい訓練度と騎兵的鋭気に、対抗することができたのである。

ソ連兵にとって、その答えは、焼けこげてバラバラになった死体であり、兵士の血ではあったのだが、とにかく大きな問題を解決したのである。

10 神出鬼没のソ連戦車部隊 top

ソ連大本営は、カツコフの戦闘が、ドイツ機甲部隊を撃破できることをしめした点での重要性を見おとさず、たかく評価した。彼は、すぐに少将に昇進し、レーニン勲章をさずけられた。

第4戦車旅団の生きのこった将兵には、第1親衛戦車旅団と改称される栄誉があたえられた。これは、“親衛”〔注〕の称号をあたえられた、最初の戦車部隊であった。

〔注=ソ連軍の“親衛”という名は、勲功をたてた部隊の名誉の称号で、親衛部隊は、よい装備とよい給与があたえられた。

この例でみるように、ソ連の親衛部隊は、ドイツの親衛隊(SS)や、各国の近衛部隊とはちがって、選抜された将兵で編成された部隊ではない〕

ソ連軍が、ドイツ軍の攻勢を阻止し続けて、さらにロシアの冬とソ連軍の反撃との力で、ドイツ軍に、最後の一撃をくわえるためには、カツコフの部隊のような行動が、非常に重要なものであった。

同じようなT34のグループが、戦車の数こそすくないが、おそるべき威力を示して、“狼”のようにドイツ機甲部隊に襲いかかつていた。

その広いキャタピラーを活用して、丘の上から急に襲いかかり、損害をあたえて、日増しに長くなる夜の帷〔とばり〕のなかに、姿を消すのである。

11 冬の気候も、独軍を痛めつける top

一方、ドイツ機甲部隊は、モスクワに前進しようと、必死の努力を続けていた。

だが、彼らが前進を続けられたのは、その指揮ぶりがすぐれていたからにすぎなかった。

はじめは、泥が敵であった。グーデリアンのドイツ第2機甲軍〔注〕がツーラに向って、再び動きだしたころには、戦車と虎ックは、道路のぬかるみにはまりこんで、動けず、後方に取残されてしまった。 〔注=ドイツ機甲集団は、一九四一年十月五日以降、機甲軍と改称されている〕 |

“歴戦の勇士”ぞろいのドイツ戦車兵だが、T34には苦戦をしいられた:

潅木の林で戦闇中のT34

不慣れな地勢に手こずりながらも、ドイツ軍は勝利をえようと、

必死の努力をくりかえしていた:

1941年、レニングラード郊外で、占領した塹壕に待機するドイツ軍歩兵

|

この機甲軍の前進は、歩兵師団が先陣を受け持つことになってしまった。

師団の幕僚たちは、馬に乗り、一九一八年――第一次大戦――当時を想い出させるような、奇妙な光景が見られた。ツーラヘの道では、カラスムギをみつけるほうが、ガソリンを探すよりも、ずっと簡単だった。

冬の寒さが身を刺すようになってきて、大地が凍り、ドイツの戦車部隊はもう一度、前進をはじめることができるようになった。

こんな状態での戦車戦など、ドイツ軍が全く知らないものであった。

当時、モスクワ前面の戦線に位置していたクリューゲ元帥のドイツ第4軍の参謀長だったギュンター・ブルーメントリットは、のちにこう書いている。

「戦線では、一日のうちで、何とかものが見える時間といえば、数時間しかなかった。

午前九時までは、凍った大地は厚い霧でおおいかくされている。

段々東の空に赤い火の球――太陽が見えてくる。

十一時頃になって、ようやくちょっとは物が見えるようになる。

だが、午後三時になると夜の帷〔とばり〕がおり初めて、一時間もたつと全くの暗闇となる……」 |

戦車の潤滑油が凍ってしまう。銃砲の機械装置もそうだ。

砲塔のなかは、ひどい寒さである。

夜になると、エンジンを四時間ごとに一五分ほど動かしておかなくてはならない。寒さで破裂するのをふせぐためである。

凍らないグリセリンはなかった。

そこで対策として、戦車の車体の下に小さな火をおいて、夜間、エンジンを温めおくのである。

ドイツ軍の兵士にとっては、納屋のなかが、まるで楽園をおもわせるのであった。

12 寒さに加えて夜間攻撃が! top

しかもソ連軍の戦車は、ドイツの戦車を動けなくしている凍る夜にも、作戦することをおそれてはいなかったのである。

この段階でのソ連軍戦車乗員の訓練など、全く未熟だったことを考えると、不思議なほどなのだが、ソ連軍の戦車戦闘の原則によると、初めから、夜間攻撃を、むしろ奨励していたのだった。

戦車による夜間攻撃は、最もむずかしい戦闘法の一つである。

そして、これに直面しなければならないドイツ軍歩兵にとっては、驚くべき経験であったろう。

ソ連軍戦車の夜間攻撃が、ドイツ兵の度胆〔ドギモ〕をぬくものであったことを、十二月二日、ドイツ第258歩兵師団のある大隊〔注〕が示している。

〔注=この師団は、第4機甲軍の指揮下で、西からポロジノ~モスクワ街道にそう地区を攻撃していた部隊である〕

この日――どうも信頼度は疑がわしいのだが――この師団の先頭部隊が、短い昼が終るころ、沈む太陽がクレムリンの尖塔に輝くのを見た、という伝説的な話がつたえられている。

その話が本当かどうかはともかく、司令部でドイツ軍の前進状況を地図に書きいれているソ連軍の参謀将校が、ドイツ軍は危険なほどちかづいているぞ、と思ったことは確実であったろう。

ドイツ軍はユシコボの部落に入った。モスクワから、正確に四〇キロのところである。

しかし、その兵力は、ごく少ないものであった。

これを支援する火砲は、自走砲が三台と八八ミリ高射砲が一門だけだった。

朝のうちに、この大隊の三〇人の兵士が、症状はまちまちだが、凍傷にかかったと報告した。

しかし、包帯所に彼らを運ぶ車がない。

驚くほど寒い夜が続くにつれて、兵士たちは、まだ残っていたいくつかのワラぶきの農家により集って、無愛想なロシア人の百姓たちと一緒に、ストーブのそばにかたまっていた。

一方歩哨〔ほしょう〕は、ストーブで熱く焼いたレンガを、一時間ごとにもっていって、凍る機関銃の銃尾の上におくのであった。

こうしたみじめなところに、しかも夜が明ける二時間も前に、T34の一群が押し寄せてきたのだ。

戦車の機関銃が撃ちだす曳光弾で、農家の屋根はたちまち燃えあがった。

そのあいだをぬって発射される七六ミリ砲弾の爆発音に、凍る寒さの中に転げでるドイツ兵の悲鳴と、叫び声が混ざる。

八八ミリ砲の砲手たちは、砲にかじりついて、ユシコボの燃える道をすすんできたT34を二台撃破した。

だがその直後、別のソ連軍戦車が彼らをとらえ、砲手たちは破壊された砲のそばに、おりかさなってたおれた。

ドイツ軍の自走砲三台のうち、二台は燃えあがっていた。

しかし、一人の勇敢なドイツ軍の中尉は、地雷をかかえてT34を攻撃した。

夜間ではとくに弱い戦車にたいする攻撃法である。

夜のあいだじゅう、戦闘が、次から次と燃えあがる農家にそって移るあいだに、ドイツ軍の歩兵は、ユシコボの部落の空地や庭に伏せて、こごえていた。

朝になって、T34は引揚げていった。

彼らも大きな損害をだした。六台のT34が、部落内の道で燃えていた。

しかし彼らは、八八ミリ砲と自走砲二台を破壊し、多くのドイツ歩兵をたおした。

七〇人の重傷者は、ジャガイモ倉庫のなかで、刺すような寒さに身をゆだねて横だわっていた。

この大隊は、もはや力をもった部隊ではなくなった。

第258歩兵師団にとって、モスクワを狙うなどは問題外のことであった。

13 グーデリアンもとうとう弱音を top

この、小さいが重大な結果をもたらしたもう一つの戦闘で、ソ連軍の戦車部隊は、ドイツ軍の進撃を、耐えがたいほどにおくらせたのであった。

ドイツの諸軍は、もう危険なところまで戦力を使いはたしていた。

第2機甲軍司令官グーデリアンは、動けないときの無防備な側背というものは、勝利の叫び声をあげて平原を進むときの、あけっぱなしの側背とは、全く違うものだということを、手痛く思い知らされ初めていた。

彼は、妻にこう書き送っている。

「……凍るような寒さ、休養設備のみじめさ、衣服の不足、兵員や機材の大きな損失、我々の燃料補給の深刻な状態、これらがみな、司令官の任務というものを、苦しいものにする。

こうしたことが、ながく続けば続くほど、私は、肩にかかっている多くの責任で、おしつぶされそうである……」 |

14 ジューコフの“消耗戦” top

ソ連軍にとって、反撃の時機がやってきたのだ。

そして、反撃のチャンスを、今か今かと待ちのぞんでいた男が、すでに指揮をとっていた。

スターリンは、首都モスクワを護る重大な任務をもつ西方面軍の司令官に、ゲオルギー・ジューコフ上級大将を任命していた。

頑丈で、疲れを知らず、猛烈に精力的なジューコフは、まるでおとぎ話にでてくる悪魔のように、西方両軍の指揮についた。

彼はその戦法を、一九三八年に始まった、満州の国境での日本軍との戦闘〔注〕で学んだ。 〔注=一九三八年にはいわゆる張鼓峯(ちょうこほう)事件、一九三九年にはジューコフ自身が指揮したノモンハン事件という、日本軍との戦闘があった〕

その戦法というのは、簡単にのべると、次のようなものである。

まず敵に、できるだけ最大限の損害をあたえて、自滅させてしまう方法である。

この間、自分のほうでは戦線の後方に、局地的には優勢を誇るだけの兵力を、我慢して、用心深く集結させておくのである。

そして敵が、その限度まで力を出し切ったときに、ジューコフは、攻撃に失敗して組織がみだれ、士気があがらなくなってしまった敵の地域に、反撃をくわえるのである。

こうした戦法は、イギリスのモントゴメリー将軍も、一九四二年に北アフリカのハルハやエルアラメインで、ドイツ軍のロンメル将軍に、小規模ではあるが実行したものである。

この戦法は、ドイツ機甲部隊にたいしては有効な戦法であったし、また、ソ連の戦車部隊のように訓練未熟の部隊には、適当なものであった。

というのは、この戦法をとるには、ジューコフが、戦車部隊をしっかりとにぎっておくことが必要となるからである。

この戦法は、おそらく、簡単なことのように聞えるであろう。

だが、まず敵の機甲部隊の攻撃を受け止めて、その力を使い果させる歩兵には、非常な勇気が要求されるし、数すくない戦車部隊の側には、たくみな戦闘法を身につけることを要求するのである。 |

T34とともにKV1重戦車も、ドイツ軍将兵にとってヤッカイな相手だった。

だが、戦闘の場かずをふみ、鍛えあげらた彼らは、ひるまずソ連軍の“鋼鉄の戦力”に戦いをいどみ“鉄クズ”にしていった:

【上】レニングラード戦線で、撃破したKV1を調べるドイツ兵

【下】キャタピラーがはずれたKV1のかたわらをドイツ兵が進魅する。

1942年5月

|

15 ソ連軍、反攻にうつる top

ジューコフは、彼の計画した反攻のためには、戦車部隊が欠かせないものだということを知っていた。

そして、彼の主張に基いて、ソ連大本営は、極東地区の部隊から“無傷”の戦車八個旅団と、歩兵一五個師団、騎兵三個師団を転用した。

大本営は、ドイツ軍のモスクワ進撃を打ち破るために、日本軍が攻撃してくる危険に目をつむったのである。

ユシコボの部落で、T34がドイツ軍の露営地を焼きはらってからちょうど四日後、ジューコフは、ついに反攻の開始を命じた。

彼としては、転用できるものはなんでも――極東からの優秀なシベリア歩兵までも――もってきたのだが、その支援戦車部隊の数は、彼が必要としていたほど大きなものではなかった。

彼の方面軍は、全部で一七個軍にのぼっていた。

「軍」〔注〕という名称も、このとき、あちこちからかきあつめられた部隊の名としては、いくらか大げさすぎるものだった。 〔注=ソ連軍の「軍」というのは、通常、米・英軍の軍団にひとしい戦力である〕

こうした「軍」の一つに、二ヵ月ほど前に、ツーラ付近でランゲルマン中将指揮のドイツ第4機甲師団に大打撃をあたえた、あのすぐれたカツコフが指揮する戦車部隊、第1親衛戦車旅団があった。この部隊は、この冬の戦闘を生きぬいてきた貴重なT34が、大部分であった。

戦闘で鍛えあげられた将兵たちばかりで、おそらく、極東から増援された戦車と乗員たちもくわえられていたことであろう。

16 T34に適した“怒涛”の進撃 top

ところで、ジューコフはこの反攻にあたって、特別な命令をだしている。 |

森林の戦い:

① 雪中カムフラージュのT34を楯に、短機関銃をかまえた歩兵が進む

② 反撃の先順にたち、黒煙のなかに突進するT34

|

それは、全軍にむけて出されたのだが、とくに、これらの戦車部隊を対象にしたもので、彼が、反攻におけるわずかしかない戦車の役割りを、はっきり理解していたことを示している。

彼の特別の命令は、こう指示していた。

「追撃は全速力をもって行い、敵に離脱を許してはならない。

道路の交差点や隘路〔あいろ〕を占領し、敵の前進や戦闘態勢を混乱におとしいれるために、強力な追撃隊を、広い正面にわたって使用しなければならない。

敵の防備堅固な地点にたいする正面攻撃は、絶対に禁止する。

前方梯隊〔ていだん〕は、まよわず、これらの陣地を迂回し、その撃破は後続の梯隊にまかせるべきである」 |

この思想は、一九三〇年代に、イギリスでリデル・ハートによって主唱され、一九四〇年にフランスの戦場で、グーデリアンやそのほかのドイツ機甲部隊の指揮官たちによって実行された“戦車の奔流”の理論の再現である。

しかしそれ以上に、これはT34に適した戦法であった。

T34の長い走行距離、驚くべき機動性能、そして火砲の威力。

この戦車とこの戦法は、ソ連軍機械化部隊創設者のトハチェフスキーが生きていたら、喜んだであろう。

17 戦車の不足で大勝利ならず top

ジューコフの反攻は、軍事的見地からだけみれば、その成果は限られたものではあった。

だが、モスクワを救うことにおいては、決定的なものであった。

ドイツ中央軍集団の部隊は撃退され、ある地域では、崩壊寸前にまでなった。

だが、ジューコフはどの主要地点でも、スターリンやソ連大本営の強い要求があったにもかかわらず、反攻初動の成果を利用して、ドイツ軍の主力の側面に突進し、包囲するということには、成功しなかった。

ドイツ軍は、数百の戦車や火砲をふりつもる雪のなかにすて、モスクワから退却した。

そしてジューコフは、指揮下の西方面軍を、六〇キロから一〇〇キロ前進させたのであった。

これについて、ジューコフもあっさりと「西方における戦略態勢を、いくらか改善できた。……」と書いている。

スターリンが、繰返し要求した、カンネー〔注〕のような大勝利は、まだまだ夢なのだ、ということがわからないジューコフではなかった。

〔注=イタリア南東部にある古都名。紀元前二二八年、この地でハンニバルが、ローマの大軍を撃破した〕

だが、ソ連大本営が、しぶしぶ、これが実行できないことだと理解するまでに、一月と二月の雪のなかで何千、何万というソ連兵の血が、無駄に流されてしまったのだった。

理由は簡単である。ジューコフは、こうした作戦を実行するのに十分な数の戦車を、もっていなかったのだ。

かりに、よく訓練された乗員をもっていたとしてもである。

だが実際には、その乗員さえもいなかった。

反撃作戦が開始される前にジューコフが「もっと戦車を」と要請したときに、スターリンはこう答えた。

「戦車はない……ほかにもうないのだ」

これで、“バルバロッサ”作戦を遂行中のドイツ軍を、決定的に撃破したい、というソ連側の希望は絶たれていたのである。

ジューコフ自身が、ズバリこう書いている。

「わが軍の反攻は……雪のなか、冬の寒気のなかという困難な状態のもとで……数的な優勢というものをもたないで……実行された。

わが軍の機械化部隊や戦車部隊は、定数以下の戦力であった。

こうした条件のもとでは、大規模な攻勢作戦をおこなえないことが、経験からわかっていた。

敵の機動を予期して、その側面を迂回し、退路を遮断することは、強力な機械化部隊や戦車部隊があって、初めてできることなのだ……」 |

18 時間の余裕と名将をえて top

しかし、ソ連軍の勝利への道の前半部は達成された。

ジューコフのモスクワ反撃は、ソ連軍に戦いになれる時間をあたえつつあった。

なによりも戦車部隊にとって、そうであった。

この先々、過失や、誤った判断や、自信過剰や、それに基くみじめな敗北も、まだまだ起る。

しかし、ソ連の戦車部隊はすぐれた兵器をもっていた。

それに、とうとう“時間”をもつことができたのだ。

そして、最後に、戦車に何が出来て、何が出来ないかを、はっきりと理解する司令官をえたのである。

top

**************************************** |