|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

9 逆転! クルスクの決戦

一九四三年〔昭和十八年〕は、ソ連戦車部隊にとって、大きな試練の年となった。

というのは、この年に、クルスクにむけて一大攻勢をかけたドイツ軍と、それをむかえ撃つソ連軍とのあいだに、史上最大の戦車戦が行われたのである。

この会戦は、ソ連戦車部隊にとって、大きな意味をもつものであった。

なぜなら、この戦いのあとドイツの機甲兵力は、再び攻勢用戦略兵種として使用できなくなったからである。

1 独、ハリコフ攻勢で士気あがる top

一九四三年の四月までに、東部戦線の情勢は、ヒトラーに二つの違った作戦思想をもたせた。

スターリングラードの惨事がおこって、そこのドイツ軍はなくなってしまっていたが、一方では、三月にドイツ軍司令官マンシュタインが、新しい「ティーゲル」戦車をうまくつかった見事な戦車戦術を展開して、ハリコフ付近でソ連軍に敗北をくらわせていた。

彼の機甲部隊は、たくみな機動をおこなってソ連軍に反撃をくわえたのだが、このときのソ連軍は、初めて機動戦をこころみて疲れ切った状態にあり、ちょうど一九四一年や四二年の夏に、ドイツ軍がやられたときと同じような態勢であった。

マンシュタインの成功によって、ドイツ機甲部隊がソ連戦車部隊にたいしてもっていた優越感が、ともかくしばらくのあいだだけでも、再び盛上るまでになっていた。

新任の参謀総長クルト・ツァイツラー大将―― 一九四二年の九月に、前任者のハルダーにかわった――は、この有利な情勢をさらにひろげようと、一生懸命であった。

はじめは、マンシュタインの支持を受けて、この当時ハリコフとオリョールとのあいだで、西に大きく張り出していたソ連軍の突出部を攻撃するという提案をした。

この突田部は、三月のマンシュタインの攻勢では、取り除けなかったもので、突出部の基部は正面が約二四〇キロ、その中央部にクルスクの町があった。

この突出部のなかに、ソ連軍の精鋭と戦車部隊の主力がいるものと、ツァイツラーは考えた。 |

ドイツ南方軍集団司令官エーリヒ・フォン・マンシュタイン元帥

三号戦車の車体に75ミリ砲を搭載した、ドイツ軍突撃砲(ハリコフ郊外で)

|

2 困難かかえたクルスク攻勢 top

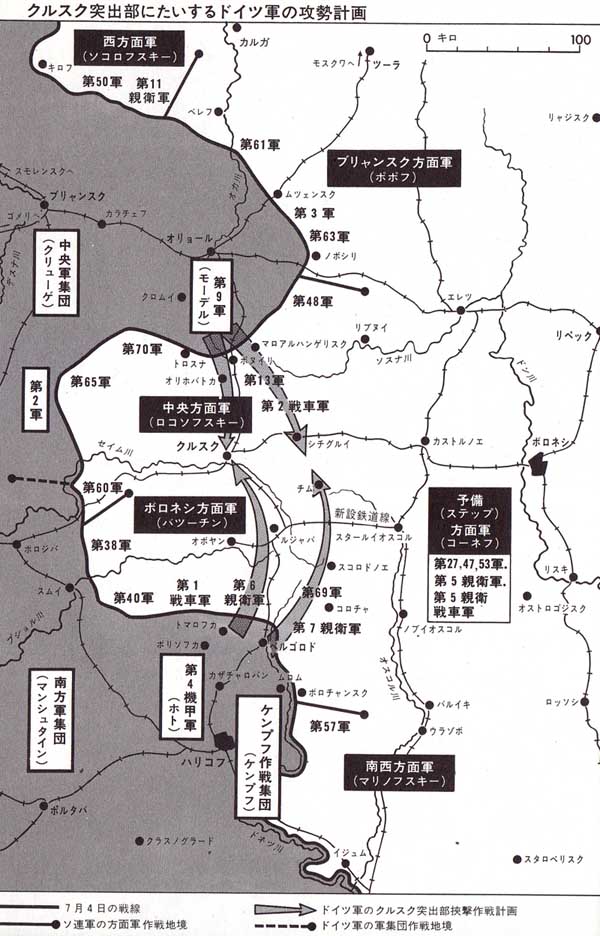

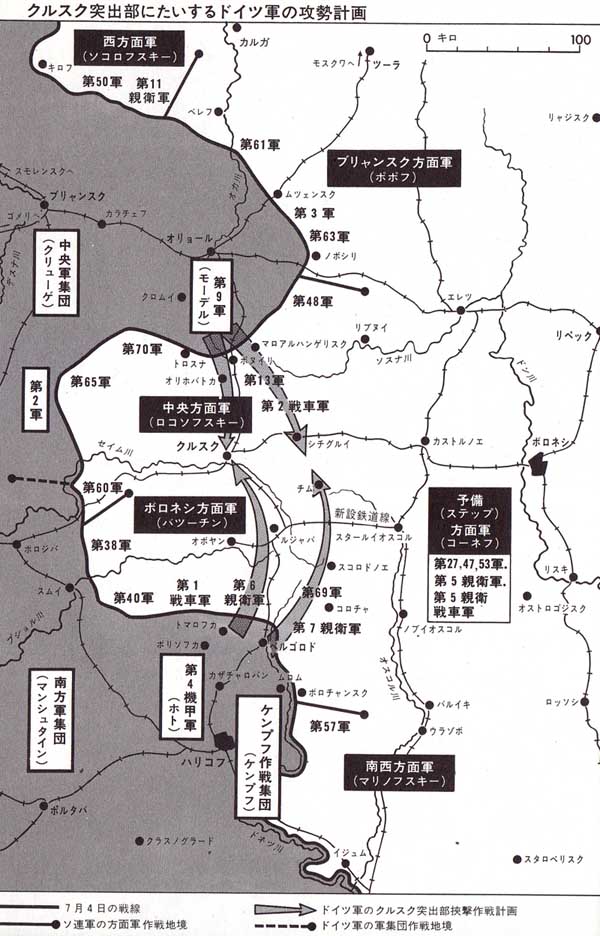

彼の攻勢の計画は簡単だった。

それは南北からの挟撃的攻勢であった。

北からはクリューゲ元帥の中央軍集団に属するモーデル大将の第9軍が、南から北進するマンシュタイン元帥の南方軍集団所属のホト大将の第4機甲軍と、手をつなぐように攻撃する。

この計画は、ドイツ機甲部隊がこれまでに何度もやったような、ソ連軍の戦車や歩兵の大部隊を網のなかにしめあげてしまおうという、伝統的な機甲作戦の一種だった。

だが、この計画には、非常な困難が伴っていたのだ。

第一にドイツ機甲部隊は、グーデリアンによって、編成でも装備の面でも目だってたてなおされてきていたとはいえ、その戦力はまだ完全に回復しているとはいえなかった。

だが、もしソ連軍の態勢がととのわないところを襲おうとするならば、作戦を、一日でも早く開始することこそ、絶対に必要だったのである。

一方ソ連軍は、一九四一年いらい、機甲部隊にたいする防御戦の戦法では、かなりの進歩をとげていた。

しかも、いまやソ連軍の指揮はジューコフがとっている。

彼は、この当時のどの将軍よりも、防御戦というものの本質をよく理解していた将軍であり、強力な戦車予備隊をどのように準備しておき、これをいつ戦場に投入すべきかを、十分こころえた司令官であった。

数週間ものあいだ、ヒトラーは決断にまよい、ドイツの将軍のあいだでは、この作戦の是非や実施の時機などについて、議論がつづいた。

しかし彼らは、このドイツ軍の全計画が、スイスの反ナチの出版社が組織していた、有名な“ルシー”のスパイ網によって、ソ連大本営〔スタフカ〕につつぬけになっていたことなど、全く知らなかったのである。

ついにヒトラーは、攻撃を決意した。

そしてクルスク攻勢は、マンシュタインが当初に希望したよりもはるかに遅れて、七月五日になってやっと開始された。

|

|

3 ジューコフ型の戦車戦 top

結果的には、この戦いはマンシュタイン型というよりもむしろ、ジューコフ型のものであった。ドイツ軍は、苦労して造り上げた機甲部隊の予備兵力を、事実上全部これに継ぎ込んだ。

このなかには、多数の、新しい「パンテル」戦車がふくまれていたが、これらは、まだ実戦のための十分な準備がととのっていたとはいえず、故障とか、自ら火災をおこすとか、実にみじめな洗礼を受けることになったのである。

ジューコフは、彼が一九四一年に採用した戦法に基いて、かつてなかったほどの奥ゆきの深い防御陣地帯で、ドイツ軍の攻撃を待ち受けて、これをうけとめ、消耗させてしまうことを計画した。

そうすれば、ドイツ軍の戦車は、この陣地帯を突破しきれないうちにだんだんに打ちくだかれ、ついには停止してしまうと考えた。 |

撃破したソ連軍戦車で身をかくすドイツ軍歩兵:

右上に卵形の手榴弾がある

|

こうして、ホトとモーデルの機甲部隊の力が心配ない状態になったあと、突出部の北と南のオリョールとベルゴロドにむけて、戦車部隊による大反撃を開始しようというのであった。

戦車勢力をみると、ドイツ軍の攻勢が開始されたとき、ソ連軍のほうが優勢だった。

ジューコフの回顧によれば、約三六〇〇台の戦車とSU〔自走砲〕とをもっており、約一・三対一の割合でまさっていた。

だがこれは、総数のうえのことであり、彼の予備の戦車部隊をもふくめたものであった。

初期の戦闘の場合のことであるが、ある地区では、ドイツ軍が局地的に六対一の優勢をほこっていたところもあるのは確実である。

|

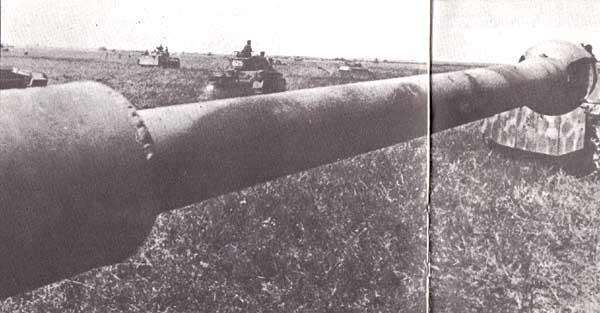

ロシアの草原を進撃するドイツ装甲擲弾兵部隊

|

4 “パンツァーカイル”対“パクフロント” top

ドイツ軍がクルスクでもちいた機甲攻撃の戦法や、ソ連軍のとった防御の戦法をみると、これまでに戦車戦というものにどれだけ大きな変化がもたらされたか、ということを、よくあらわしている。

ドイツ軍の戦法は“パンツァーカイル”〔戦車のくさび〕として知られている。

この戦法では、最も装甲の厚い「ティーゲル」戦車や、最も重い自走砲〔八八ミリ「フェルディナント」をさす〕が、このくさびの先端の役目をする。

そして、それよりも装甲の薄い「パンテル」や四号戦車が、その後方に展開し、これに歩兵が続くのである。

このように、強力な打撃をあたえることもでき、また敵の打撃にもたえられる戦車によって敵陣を突破し、その戦果を、足の早い戦車によって拡大しようというのであった。

一方ソ連軍の防御戦法は、対戦車戦闘兵器の力の増大を反映したものだった。

彼らのとったやり方は、実際にはドイツ軍がやった方法を改善したもので、“パクフロント”〔対戦車砲戦線〕とよばれでいたものである。

これのソ連版では、一〇門までの対戦車砲――通常「ティーゲル」を撃破するにはむずかしい七六・二ミリ砲であったが――が、一人の将校に指揮される。 |

ドイツ軍75ミリ突撃砲(右後方)

ドイツ軍四号戦車:成型作業弾の攻撃を防ぐため、

砲塔と車体の側面に防楯をつけている

|

この命令によって、一つの目標に対戦車砲弾の雨を集中することができるのである。

クルスクの突出部での“パクフロント”は、みな非常に深い奥ゆきにわたって、全くよく考えて配置されていた。

かりに、ドイツ軍の戦車が一つの“バクフロント”を突破できても、かならずべつの“バクフロント”によって、側背からの攻撃を受けるのであった。

そのうえ“バクフロント”のまわりは、地雷に囲まれていたのだ。

ソ連軍はばく大な地雷を使用していたが、ドイツ軍統帥部は、ソ連軍は四八時間に三万個の地雷を敷設でき、ドイツ軍団は、一日に四万個の地雷を排除できる、と推定していた。

またこの“バクフロント”の網は、ソ連軍の巧妙な偽装によってかくされていた。

あるドイツ軍の戦車将校は、こう書いている。

「地雷原は、最初の戦車がふきとばされてから、“パクフロント”は、ソ連の対戦車砲が第一発を発射して、初めてみつけることができた……」

この種の戦闘は、ホトに向いていたものというよりも、はるかにジューコフに向いていたものだということが、はっきりしている。

攻撃においても防御においても、縦深を深くしたソ連軍にとって、集団の威力こそ武器なのであった。

これにたいしてドイツ機甲部隊は、無駄な攻撃を繰返したのである。

ドイツ機甲部隊のある参謀将校は、この事態を痛烈にこうのべている。

「わが軍は、機動戦におけるすぐれた点をすべて捨て去った。そしてソ連軍は、自らえらんだ土地で、これにたちむかった。

……わが軍の統帥部は、すぐれたわが機甲部隊を、世界で最も強力な要塞に向って投げ込むこと以上のよい方法を、なにも考えだすことができなかったのである……」

|

ドイツ軍「ティーゲル」戦車と三号戦車

クルスクの恐竜:撃破されたドイツ軍自走砲「フェルディナント」

|

5 怪物自走砲も参加 top

クルスクが、二十世紀の要塞といえるような、鋼鉄でかためた陣地帯であった、ということは事実である。

そしてヒトラーもこれより先すでに、この戦闘では、特殊な兵器を必要とするだろう、ということを認めていた。

彼が要塞破壊兵器としてえらんだものは「フェルディナント」(その設計者、フェルディナント・ポルシェ博士の名をとった)とも、戦線では「エレファント」〔象〕ともよばれた、当時としては最終的自走砲であり、恐竜のような“怪物”であった。

このなみはずれた兵器は、もともとは「ティーゲル」戦車として考えた、ポルシェの設計を基礎としたもので、重さ七〇トンで、装甲は二〇〇ミリに達していた。

第一次大戦中の一九一六年、デンマークのユトランド半島沖の海戦で、ドイツと戦ったイギリス巡洋戦艦のなかには「フェルディナント」の装甲よりも薄いものもあったほどである。

この「フェルディナント」は、八八ミリL/七一砲というすぐれた砲を備えていた。

この砲は、射距離四五〇メートルで一八二ミリの装甲を貫通する力をもっていた。

だが、これは補助の機関銃をもっていなかった。

実に奇妙なことだが、大切なものを欠いていたわけで、そのために、クルスクの戦闘では、乗員たちは非常に不運な死をとげることになったのだった。

この「フェルディナント」自体と、それがドイツの突撃部隊のなかでしめた地位とは、戦車戦の質というものが、ついこのあいだまでの壮快な騎兵的戦闘の時代から、さらに後退したことを物語る一つの証拠でもあった。

6 むかえ撃つソ連戦車大集団 top

クルスク突出部の防衛戦には、ジューコフのほかに、四人のソ連軍司令官が関係していた。

ジューコフはソ連大本営の代表者として、全部の作戦を統轄した。

クルスクの北東部では、ロコソフスキー大将が中央方面軍――ソ連軍の「方面軍」というのは、任務上からはほぼ米・英軍の軍集団にひとしい――を指揮していた。

このロコソフスキーの部隊は、九〇台の巨大な「フェルディナント」が増援されたモーデルのドイツ第9軍の攻撃を、ふせぐことになっていた。

またクルスクの南では、バツーチン大将がボロネシ方面軍を指揮して、ホトのドイツ第4機甲軍の攻撃をむかえ撃つ。

さらにこの中央、ポロネシ両方面軍の後方には、コーネフ大将の指揮する戦略予備がひかえていた。

この予備方面軍〔のちにステップ方面軍と改称される〕は、とくに強力な戦車部隊をもっており、そのなかにはロトミストロフ中将が率いる第5親衛戦車軍や、第1親衛機械化軍団、第4親衛戦車軍団、第10戦車軍団などもふくまれていた。

この方面軍は、非常に大きい戦車の集団で、ソ連軍が誇る精鋭戦車部隊のいくつかも、ふくまれていた。

これらの部隊が、しっかりした統率のもとに戦場に投入された場合、壊滅的威力を発揮することであろう。

コーネフの指揮下にある部隊、とくにその戦車部隊は、戦争初期の予備方面軍をはるかに上回る役割りをはたすように、計画されていたのである。

従来の予備方面軍は、第二、第三あるいは第四線の防御陣地を担任するぐらいのことが多かった。 |

ソ連予備方面軍司令官

イワン・コーネフ元帥

|

だがコーネフの戦車と部隊は、正統的な軍事的意味での真の予備の名にふさわしい、勝利を決定する部隊であって、局地的に突破に成功したドイツ軍を、かたっぱしから粉砕してしまうばかりでなく、ソ連軍の攻勢が開始されれば、増援反撃部隊として、ソ連軍の後方からうごきだすのであった。

あとにのべるように、実際の作戦では、ジューコフは、ドイツ機甲部隊を突出部の内部でむかえ撃ち、これを撃破するという戦闘によっておこるドイツ軍の戦力の減退を、いくらかあまく見つもっていたようである。

実際、コーネフは、追撃して撃破するという任務を、即座に実行することはできなかった。

7 両軍ともに大きな賭け top

ソ連軍にとって、クルスク作戦に賭〔か〕けたものは大きかった。

突出部の内部や周辺地区に集めた兵力は、戦車三六〇〇台、火砲二万門、兵員一三〇万、飛行機は二四〇〇機に達した。

これは、この頃のソ連軍の全兵力にたいして、兵数と砲数でおよそ五分の一にひとしく、使用可能な戦車の三分の一以上、飛行機は四分の一という戦力であった。

しかしドイツ軍にとって、賭けはさらに大きなものであった。

その装備の主力を、ここに継ぎ込んだばかりでなく、グーデリアンが機甲軍総監として、みじかい期間に苦労して再建した貴重な機甲部隊を、念いりに育て上げた士気とともに、賭けたのである。

機甲兵力がなくなってしまっては、ヒトラーは戦争に勝てない。

彼はこれを、クルスクで賭けたのだ。それは、致命的な賭けであった。

8 北の攻勢たちまち挫折 top

この“ツィタデル”〔城塞〕という秘匿名の作戦では、開始当初から、ドイツ軍に不運がつよくまつわりついていた。

北から南下するモーデルの攻撃は、ロコソフスキーの“パクフロント”に食い止められ、前進はとまってしまった。

これはロコソフスキーの側の防御力を考えてみると、驚くにはあたらないことであった。

彼の中央方面軍だけでも、対戦車壕は全長四八〇〇キロにおよび、地雷四〇万発、戦線の一キロあたり対戦車地雷一五〇〇発、対人地雷一七〇〇発という密度であった。スターリングラード戦の約四倍にあたる。

またある地区では、一キロあたり九五門をこす重砲や追撃砲が配置されていた。

ドイツの戦車兵たちは“戦車のベルダン”〔注〕にいるような目にあったのである。

〔注=第一次大戦のフランス要塞の攻防戦、“吸血ポンプ”といわれ、激戦で有名〕

そのうえ九〇台にのぼる「フェルディナント」は、その戦術的制約を無視して戦車のように使われたため、悲しくもがっかりさせる結果となってしまった。

正面から受ける砲火の雨をものともせず、のっしのっしと前進したこの怪物は、側面に壕をほって姿をかくしていたソ連軍の戦車によって、あるいは決死的なソ連歩兵の攻撃をうけ、これらにたいする機関銃をもたなかったために、つぎからつぎにやっつけられてしまったのであった。

グーデリアンはあざけるように「それは敵陣地に突入しても、大砲でウズラを撃ってるようなもので、敵歩兵を制圧できなかった……」といった。

9 善戦する独第4機甲軍 top

一方南では、ホトのドイツ第4機甲軍が、ドイツ機甲部隊の主力を率いて、すぐれた伝統にもとづき、立派に戦っていた。

ドイツ軍の数は、ここでは当初ソ連軍にたいして、圧倒的に優勢であった。

クルクスの南八〇キロにあるオポヤンのちかくで、ドイツ軍戦車が地なりをあげて進んでくるのを見ていたソ連軍のある将軍〔第1戦車軍の軍事委員ポベリ中将〕は、のちにこう書いている。

「私も、ほかのどの将校も、一度にあれほどたくさんの戦車を見たことはなかった。

ホトはこの騎兵的襲撃に、あらゆるものを賭けたのだった。

我々の戦車一〇台の一個中隊に、三〇〜四○台の戦車が襲いかかってきた。

ホトは、もしクルスクに向って突破できるならば、どんなに損害をだしてもおしくはないし、どんな犠牲も無駄ではないのだ、と覚悟しているのであった……」

このことから、ジューコフ自身も、ある程度の賭けをしていたのだ、ということは明らかであろう。

ジューコフは、戦車対戦車の数でソ連軍が非常に劣勢、という地区はあっても、突出部の内部で“バクフロント”と地雷によって、ドイツ第4機甲軍に十分な出血を強要して、最後までコーネフの戦車予備をとっておくことができることを期待していたのだった。

この戦闘は、一九四三年七月五日に始まった。

しかし本当の“決戦のとき”は一週間余りあとであった。

そのときまでにホトは、七日間に約二〇キロ前進し、ソ連のT34部隊に大きな損害をあたえていたものの、手ばなしでよろこべるような態勢ではなかった。

ソ連側の推定によると、北のほうではすでにモーデルの第9軍が、約二〇〇台の戦車を失い、死傷者二万五〇〇〇人をだして、攻撃はゆきづまっていた。

そのためモーデルは、第4機甲軍の左翼方面にくわわってくる敵の重圧にたいして、ホトを援助することができなかった。

そしてホトの軍の損害も、日ましにふえていた。

ここでホトは、オボヤンのやや南東にあたる、プロホロフカ周辺の地区に向って進撃する決心をした。

この付近の地形はひらけており、彼は、ここでソ連軍の友翼と後方に一大打撃をあたえるため、自ら飛びこんでいったのである。

|

クルスクの大戦車戦をさかいにして、機甲戦の主導権はソ連軍の手にうつった:クルスクの戦線を進むソ連戦車部隊

|

10 史上最大の戦車戦 top

バツーチンは、彼のボロネシ方面軍の予備戦車部隊を、すでに七月六日には戦線につぎこんでいた。

これはカツコフ中将指揮の第1戦車軍であった。

この軍は機械化一個軍団、戦車二個軍団からなっていた。

カツコフの軍は、オボヤンの南での戦車大混戦で、ドイツ軍よりもはるかに大きい損害を受けていたため、ついに、濠をほって生残った戦車を配置し、防御火点として戦闘せよ、という命令を下していた。

このように、ホトがプロホロフカに向って前進すると決心したときは、バツーチンもカツコフの戦車軍も、兵力がへり、機動力も衰えているという困難な時機だったのである。

一方ホトの第4機甲軍は、損害を受けていたものの、まだまだ強力な部隊で、約六〇〇台の「パンテル」「ティーゲル」、四号戦車、自走砲をもっていた。

そこでこの進撃が、戦いの転換点となることは明らかだった。

ソ連軍統帥部は、もはやコーネフの戦車部隊を戦場に投入するのをためらっているわけにはいかなかった。 |

ソ連第1戦車軍を指揮した

カツコフ中将

|

もともとの計画よりも、時機がはやかったが、猶予はならなかった。

ホトのプロホロフカに向う前進を、迂回行動から“死の行進”にかえてしまわなくてはならない。

ジューコフはここで、コーネフの予備方面軍に所属する、ロトミストロフが指揮する第5親衛戦車軍に攻撃を命令した。

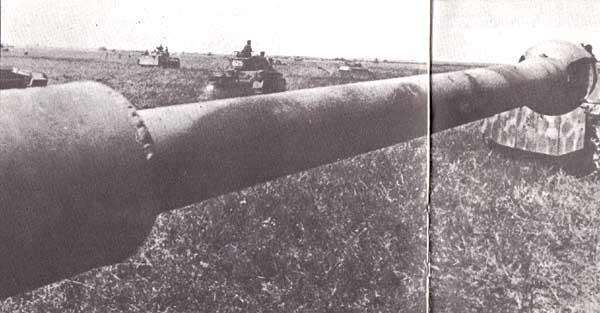

ホトの戦車群が、七月十二日、早朝の太陽の光のなかに、もうもうと砂煙をあげてせまってくるのが見えたとき、ロトミストロフのT34は、その側面めがけて発進した。

ドイツ軍戦車の戦列を、至近距離でななめに通過突進するのであった。

まるで昔の騎兵の突撃の姿である。

こんなに大規模で、また戦車がこんな形で使われたことは、あとにも先にも、全くないことである。

一五〇〇台以上の戦車が、この草原でいりみだれ、ホコリまみれの集団となって撃ちあったのである。

そして、撃破された戦車や自走砲から吹きあがる黒煙が、いたるところにたちのぼっていた。

「ティーゲル」や「パンテル」は、一〇〇メートルもない至近距離からの攻撃をうけ、必死の近接戦となっては、T34の七六・ニミリ砲でも装甲を貫通され、破壊されるという状態におちいった。

最も、ドイツ軍戦車の長砲身、高初速の火砲は、ソ連の戦車にたいして驚くべき打撃をあたえたのではあったが……。

夜の帷〔とばり〕がおりだとき、燃えあがる数百台の戦車や自走砲、それに数十機のドイツ「スツーカ」急降下爆撃機やソ連の「シュトルモビク」地上襲撃機の残骸の燃える光が、暗闇を照らしていた。

両軍の飛行機の残骸が戦場のいたるところにちらばり、地上での大きな殺戮のうえに、空軍の犠牲が、さらに上乗せされていた。

ソ連軍統帥部では、この日だけで、ホトは三五〇台の戦車と、一万人以上の戦車乗員と支援歩兵を失っている、と推定している。ソ連側の損害についての正確な推定は、手にはいらないが、これもまた、びっくりするほどのものであったにちがいない。

ところで、ヒトラーはこのときすでに、戦場からはるかはなれた国防軍最高司令部〔OKW〕で、この“ツィタデル”作戦の中止を命令していた。

クルスクでなにが起っているかをはっきりと理解したからではない。

一九四三年七月十日に、連合軍がイタリアのシチリア島に上陸したために、増援部隊の派遣が必要となってきたからであった。 |

空からの攻撃:【上】ドイツ「スツーカ」急降下爆撃機

【下】ソ連「シュトルモビク」地上襲撃機

|

11 主導権を奪ったソ連軍反攻 top

ドイツ軍の機甲戦力は、このプロホロフカの戦いで破砕されてしまったというわけではないが、この戦いののち、再び回復することはないと思われた。

従って今後、戦車戦の主導権は、ソ連軍の手に移ることになると考えられた。

そのためソ連軍は、非常に大切な、“自信”というものを、大きく高めることになった。

ジューコフは、いつものようなはっきりした見とおしをもって、こうのべている。

「クルスクの反攻で、我々は、とくに機械化部隊と戦車部隊を、初めて広い正面にわたって使用した。

そして多くの戦略的機動の場合に、これらは敵の戦線を奥ふかく突破し、敵集団の後方にくさびを打込むなど、決定的な要素となった。

戦車軍は、我々の能力というものを根本的にかえてしまった。

従って方面軍作戦の性格というものを、規模においても、その目標についても変えたのである。

戦争の初期にくらべて、わが軍は、はるかに機動力を増大した。……

砲兵と戦車の戦線一キロあたりの密度は、非常に高くなり、夏季の攻勢のときには、一キロあたり火砲一五〇〜二〇〇門、戦車一五〜二〇台の密度にすることができた。……」

ここでいっている反攻とは、もちろん、ジューコフの計画の第二段階にあたるものである。

それは、北の戦線のオリョール周辺で、南の戦線よりも早く開始された。

ロコソフスキーの部隊は、七月十二日に攻勢に移った。

しかしバツーチンのボロネシ方面軍は、コーネフの予備方面軍の支援を受けたのだが、八月三日までは動きだせなかった。

これは、疑いもなく、コーネフの戦車部隊の主力、すなわちロトミストロフの第5親衛戦車軍を、プロホロフカの大激戦で使わなければならなかったことによるものである。

このためコーネフは、反撃のための機甲部隊の先鋒を、失ってしまったのである。

この反攻のやり方のなかに、ジューコフらしい、慎重さという要素をみ止めることができる。

北にある部隊は、すでに自分たちの作戦について、細心な計画をたてており、補給や兵站の準備も、すべて周到に整えられていた。

ところが南方では、ホトの機甲部隊によって大きく妨げられ、戦闘は四つに組んだ形となったために、コーネフの戦車部隊を予定より早く戦場に投入しなければならなくなり、その結果、ソ連軍はつぎの行動の準備が、迅速にはできないのであった。

これが、ホトやグーデリアン、あるいはクライストであったならば、再展開にこうもノロノロしたとは、だれも思わないだろう。

この攻勢が八月三日までも遅れたということは、ソ連の戦車部隊は、まだまだドイツ機甲部隊のように融通性のある部隊ではない、という証拠であり、だからジューコフとしては、こうした実情から、また彼の性格から、戦車部隊をしっかりと手もとにおいて、余り手ばなさなかった理由だったのである。

12 波にのったソ連軍 top

そうはいっても、反攻の南翼部隊がひとたび動き出したとなると、それは弱体化したドイツ軍にたいして、目を見はるような進展をしめした。

八月五日にはベルゴロドを奪還し、ハリコフも二十三日には解放した。

九月中に全ドネツ盆地が解放され、九月二十二日までに、ソ連戦車部隊、すなわちバツーチンのボロネシ方面軍に属するP・S・リバルコ中将の第3親衛戦車軍は、キエフ南東のカネフでドニエプル川に達してしまった。ソ連軍の目にもドイツ軍の目にも、これが独・ソ戦の頂点であった。

これをさかいに、ときにはドイツ機甲部隊のすぐれた指揮と決死的抵抗によって妨げられはしたものの、一九四五年の春にベルリンで幕をおろすことになる大攻勢が、とうとう開始されたのであった。

top

**************************************** |