|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11 12

10 連合軍、ノルマンジー上陸

一九四四年の夏、ドイツ西方軍総司令官ルントシュテット元帥は、二つの難問をかかえこんでいた。

まず西方軍総司令官の職責として、フランスからオランダにいたる海岸の「大西洋要塞」を防衛し、予想される連合軍のヨーロッパ侵攻を阻止しなければならない。

ドイツはすでに敗れたと考えでいるルントシュテットにとっては、この任務自体がナンセンスであり、「大西洋要塞」などというのは、単なる言葉の遊びにすぎないと思われた。

〔ルントシュテットは、前年ロシア戦線で作戦指導についてヒトラーと衝突し、南方軍集団司令官を解任されていた〕

第二の問題は、連合軍の侵攻にたいして、西方軍の基本戦略が不安定なことであった。ルントシュテットの戦略構想は、連合軍上陸兵力にたいして、機甲師団を集結した機甲軍集団によって強打をあたえることを基本としていた。

1 両司令官の戦術くいちがう top

これにたいして、例のごとく、ヒトラーの干渉が予想されるばかりでなく、治下のB軍集団司令官ロンメル元帥がこれに懐疑的であったのである。

ロンメルは、総司令官を尊敬しており、集結した機甲部隊のもつ打撃力を信じてはいたのであるが、制空権をにぎっている連合軍の空軍の攻撃にさらされながら、各地の機甲部隊が戦場に駆けつけることが可能であるという前提に疑問をもっていたのである。

ルントシュテットは、機甲師団を後方に配置し、連合軍の主上陸地点が判明したら、ただちに攻撃に出勣させようと計画していたのにたいし、ロンメルは、機甲師団を海岸にちかく、海岸線をまもっている歩兵師団に密着させて配置することをのぞんでいた。

ロンメルは、連合軍が海岸に足場をきずこうとするとき、ただちに機甲師団をつかって、防衛陣地第一線の海岸で撃破しようと考えていたのである。

このために、ロンメルは、海岸陣地をかため、いたるところに地雷原や障害物をつくり、射撃拠点や対戦車壕を強化していたのであった。

|

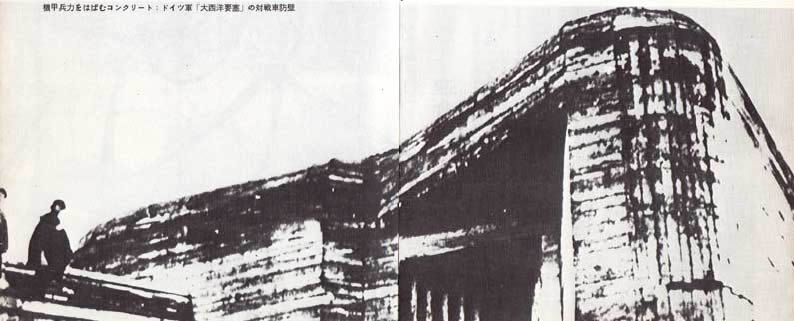

機甲兵力をはばむコンクリート:ドイツ軍「大西洋要塞」の対戦車防壁

|

“教導”機甲師団(大型の師団で、ドイツ各地の戦車学校の教官学生を中心につくられたもので、その擲弾兵連隊のほとんど全部が装甲ハーフトラックにのっている)は、六月九日になって、やっと到着した。ドイツ軍の反撃は、西方機甲集団がやることになっていた。

司令官シュウェッペンブルク大将は、ロシア戦線で経験をつんだ軍人であった。

しかし、ロシア戦線とここでは状況はひどくちかっていた。とくに米英軍の航空攻撃のはげしさは、ロシア戦線の比ではなかった。彼は、このことを過小評価していた。

シュウェッーヘンブルクは、司令部をかくすことをおこたったばかりでなく、幕僚だちとともに金ピカ服で、たびたび連合軍の爆撃機のうときをみるために、外をぶらつきまわり、ついに彼ら自身が目標になってしまった。

あいつぐ航空攻撃で、司令部はほとんど粉砕されてしまった。

不運にも、これでロンメルの攻勢にでようとする企図は、あっけなくけしとんでしまったのであった。

6 連合軍と互角の戦車 top

その後、ドイツ軍の機甲師団は、欧州各地からご二々五々、この戦域に到着した。そのときは、すでに連合軍の攻撃力は強力になっていて、ドイツ軍は各方面で苦戦していたので、これらの機甲兵力はつぎつぎに戦線の補強のためにだけ投入され、機甲師団独特の戦力は発揮できなかった。

しかし、小さい森林がいたるところに点在するこの戦域では、大規模な戦軍職はできず、連合軍はドイツ軍よりも多くの戦力を投入したが、地の利はドイツ軍に味方した。

この戦闘では、小型の対戦車バズーカ砲などの歩兵用対戦車兵器が活躍し、また突撃砲や地雷も威力を発揮した。

この戦域では、地形上、近接した撃ちあいとなり、ドイツ軍戦車は、火力と装甲のすぐれている点で、連合軍より優位にたっていた。

アメリカ軍の七六ミリ砲装備の「シャーマン」戦車は、「パンテル」や「ティーゲル」戦車の敵ではなかった。

イギリス軍が改造した一七ポンド砲装備の「シャーマン」戦車だけが、ドイツ軍戦車の七五ミリと八八ミリ砲にどうにか太刀打ちできた。

戦車対戦車の戦闘が、カーン南方のような、ひらけた地形でおこるのは、戦術上、当然のことであり、ドイツ軍もこれを予想し、ファレーズにたいする連合軍の攻撃を想定して、反撃計画を研究していた。

果してL月十八日、イギリス軍は、驚くほど大規模な爆撃につづいて、カーン方面から突進してきた。

しかしドイツ軍をおどろかしたのは、ただ攻撃規模の大きさだけであった。

ドイツ軍は、第一線にわずかの兵力しか配置していなかったので、攻撃準備砲爆撃の大部分は、カラッポの上地にムダに叩き込まれたのであった。

その後、イギリス軍機甲三個師団がこの爆撃した地帯をファレーズに向って突進してきた。

だが、ドイツ機甲三個師団が「ティーゲル」戦車と突撃砲部隊の援護をうけて、南方の高地にあらかじめ準備した陣地について、車体をかくし、砲だけ出して待ち構えていた。

イギリス機甲師団は、たちまち遠距離からの射撃でたたきのめされてしまった。

イギリス戦車の損害は二〇〇両をこえたが、ドイツ軍の損害は軽微であった。 |

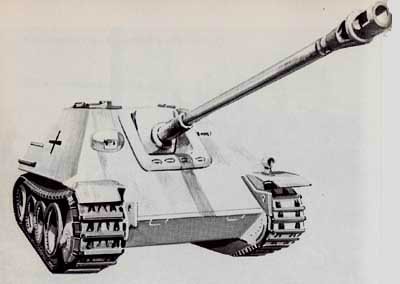

「ヤークトパンテル」駆逐戦車

「パンテル」戦車の車体に強力な88ミリ対戦車砲を装備した対戦車用の突撃砲。砲身の旋回角度は左右13度。ー種の自走砲で、“タンク・ハンティンク”に威力を発揮した。この88ミリ砲は900メートルの距離で30度の傾斜の170ミリ装甲板を貫通した。重量:51トン 乗員:5 武装:88ミリ砲1、7.9ミリ機関銃1 最高時速:46.5キロ

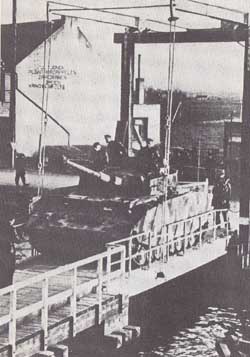

ドイツ軍は捕獲した敵戦車も利用した:英軍のM10戦車

「ティーゲル」2型戦車

1944年はじめて姿をあらあしたドイツ軍の重戦車で、第二次大戦中の各国戦車のなかで、もっとも強力なものであった

重量:67トン 乗員:5 武装:88ミリ砲1、7.9ミリ機関銃3 |

7 連合軍の戦略 top

アイゼンハワー〔連合軍最高司令官〕やモントゴメリー〔イギリス軍総司令官〕の指揮している連合軍の戦略は、ドイツ機甲部隊をカーン付近にさそいこみ、ここにクギづけしておいてその間に、海岸橋頭堡の西側から、アメリカ軍がサンロー方向に進出しようというものであった。

しかし、ドイツ機甲師団は、カーン方面にさそいこまれたのではなく、この方面にいなければならなかったのであり、アメリカ軍正面の小森林地域にはいったのは、ドイツ軍歩兵部隊が消耗してしまったので、機甲師団がこれにかわるしかなかったからである。

そこで七月二十五日に、アメリカ軍が戦線突破に成功したときには、半ば撃破された若干の歩兵師団と、全く不向きな地形で戦力が低下した数個の機甲師団とで戦うことになった。

8 ヒトラー爆殺未遂事件 top

さて、ドイツ全軍にとって石かなことに、高級指揮官たちが、たがいに信頼しあわなくなっていった。

七月二十日、ヒトラー暗殺の陰謀、有名な爆殺未遂事件が突発したのであった。

ノルマンジーの戦いが最高潮に達したとき、ドイツ陸軍総司令部の内部では、全員について、この反逆に加担していたかどうかを、ひそかにしらべる“魔女狩り”の最中という情勢だった。

ロンメルはこれに関係していた。

しかし彼は七月十七日に、英軍機の攻撃で重傷をおい、全く重大な時機に指揮からはずされてしまっていた。

七月二十日以降、野戦車司令官はだれ一人として、SS〔親衛隊〕のおれきれきでさえも、ヒトラーの意にさからうことをしなかった。

もしさからえば、忠誠心を疑われることになり、処刑がまちうけていたからである。

9 西部戦線の指揮官更迭 top

西方戦域の指揮官は、全くかわっていた。

七月二十日事件以前に、ルントシュテットは更迭され〔七月二日、ヒトラーとの会談後丿健康上”の理由で〕、口ンメルは負傷していた。

クリューゲ将軍が、この二人の後をついだが、反逆者だちと関係があったので、ヒトラーの報復をまねく危険にさらされており、彼の戦場における指揮ぶりは、こうした個人的不安の影響をうけていた。

10 米軍突入 top

予想されていたように、アメリカ軍はジュウタン爆撃のあとサンロー付近を攻撃した。この部分の戦線を保持していた“教導”機甲師団にとって不運なことに、この爆撃地域がちょうど師団の作戦地域に一致していた。

師団の一部は爆撃から退避したが、全体としてはかなりの損害をうけ、殺到する米軍と互角にわたりあえる状態ではなかった。

戦火は全橋頭堡にわたって燃えあがった。

カナダ軍がファレーズに向って迂回攻撃をかけたが、これは一週間前のイギリス軍同様、同じ場所で撃退された。

ドイツ機甲数個師団は、西方におけるアメリカ軍の突進を防ぐ戦闘に、駆けつけることができた。

アメリカ軍の攻撃は初期にはゆっくりしたものであったが、七月三十日、アブランシュにちかづくころには、速度も力も増大していた。

アメリカ軍の側面にたいするドイツ機甲二個師団による反撃は撃退され、アメリカ軍の前進をとめることはできなかった。

この失敗は、防備が完全で、兵力を集中している連合軍にとって、予期されたものであったから当然のことであった。

七月三十日、イギリス軍の歩兵、機甲師団が右翼のアメリカ軍と連携してコーモンに向いビル方向に攻撃を開始したので、戦闘の重点はさらに西に移った。

連合軍のこの動きと時を同じくして、クリューゲ元帥は機甲三個師団(第九、SS第十二と第二十一)をカーンから西方へ向わせ、アメリカ軍がアブランシュからとびだすまえに、アメリカ軍の“腕”を切断してしまおうという大きな攻撃を命令していた。ビルは交通のかなめであり、機甲三個師団の集合目標地点でもあった。

しかし米英軍のビルに向う前進は極めて迅速で、突進するドイツ軍とビルとの中間地点に進出するという形になった。

戦線が拡大するにつれてドイツ機甲三個師団は、全面的反撃どころか、崩壊する戦線の穴埋めに、派遣されるという結果になってしまった。

11 自殺的なアブランシュ攻撃 top

八月一日、アブランシュから迎出しなアメリカ軍は、西はブルターニュ、南はロアール川、そしてカーン周辺のドイツ軍にとってもっとも危険なことに、東欧ルマンにむけて突進し、とどまるところを知らなかった。

八月二日には、アブランシュに向って突破しようとするドイツ軍の企図は、どう考えても筋道の通ったものではなくなった。

連合軍の迎撃がきわめて大規模になり、この地域の全ドイツ軍は包囲の脅威にさらされるようになったのである。

しかしこの日、ヒトラーからいつも“絶対”命令がきた。

使用できる機甲九個師団のうち八個師団をもって、ただちにアブランシュに向って大反撃せよというのである。

クリューゲは、ヒトラー暗殺計画に加担したと睨まれていたので生命の危険におびえていたし、戦略的にみて自殺にひとしいとわかっているこの行動をのがれる才覚にもかけていた。 |

カーン付近で戦闘中のドイツ軍自走砲

オランダ戦線の四号戦車

|

八月六日を機甲師団の反撃の日にえらんだことは、クリューゲ元帥としては、精いっぱいの時間の余裕をみたつもりであったが、それでも集結には時間が十分ではなかった。

予定した機甲師団のうち、四個師団が戦闘に参加しただけで、当初モルタンちかくまで進出したが、そこでアメリカ軍の激しい航空攻撃と、地形を十分活用した強固な防御陣地による、頑強な抵抗をうけて停止してしまった。

昼間の行動は、空からの攻撃をまねく。

初めドイツ軍将兵は、空からの攻撃、とくにイギリス空軍のロケット弾攻撃を恐れたが、やがて、こうした誘導されないミサイルはほとんど命中しないことを知るようになった。

しかし至近弾でも、装甲のない輸送車両を撃破し、補給物資を焼き、道路を閉塞し、機甲部隊戦闘群の展開を著しく妨害する効果はあった。

翌七日までに、クリューゲの反撃は失敗におわり、部隊はきわめて危険な状態におちいった。

カーンとファレーズ間でも、同様に激戦が続いた。この戦闘でのSS第十二機甲師団の青年たちの奮戦は、それ自体一つの武勇伝ではあったが、ドイツ軍は、その南側面に迂回して突進してくるバットン中将の米機甲軍の攻撃を阻止する手段はなにもなかった。

八月八日、ドイツ機甲師団はモルタンで連合軍に包囲されてしまった。

常識的に考えれば、彼らをノルマンジーから引きあげて、セーヌ川に向って、またさらに必要があればソンム川に向って、持久戦闘をやらせるべきであった。

しかしヒトラーは「ノー」といって、いきりたち、ドイツ軍将兵が、鉄くずのものかげで、ふるえながら死を待っているのを、見殺しにしてしまったのであった。 |

撃破された英軍の「クロムウェル」戦車

ドイツ軍の75ミリ対戦車砲

|

12 ソ連軍攻勢開始 top

このノルマンジーでの敗走と同じような大災厄が、各戦域でおこっていた。イタリア戦線では、ドイツ軍の退却はローマをすぎても続いており、ロシア戦線でもすでに大きな災難がふりかかっていた。

ソ連軍は六月二十二日に攻撃を開始し、いっきょにモズイリとビテプスクのあいだから、西に向って大部隊を投入し、プリピャチ沼沢地帯の北方のドイツ軍防衛線を突破し、ワルシャワに向って進撃した。

これによって突破口は拡大され、このさいげんのない攻撃軍の波を阻止することは不可能なようにみえた。

当然、ドイツ軍の損害は大きく、とくにこのソ連軍攻撃の後方にとり残された部隊の被害は大きかった。

さて、これも当然のことながら、ヒトラー暗殺事件の影響は、軍指導部の戦略的、戦術的決心をにぶらせてしまった。

当然撤退すべきなのを、怒りっぽく禁止するヒトラーの命令は、ドイツ軍を次から次へと、いたずらに敵の犠牲に供してしまうことになったのである。

13 グーデリアン参謀総長 top

この七月二十日の暗殺事件のあとに起った司令官たちの大異動の副産物として、グーデリアン大将は陸軍参謀総長に昇進した。

機甲軍をこれまでに育てあげた人にとって、ふさわしい最高の地位である。

しかしグーデリアンは、いまは肩書きにふさわしい栄光とはなんの関係もなかった。

ヒトラーはすべての“カード”を自分の手ににぎりしめていたし、ドイツ陸軍はすでに力を失っていた。

グーデリアンはロシア戦線を指揮することしかできなかったのである。

それもヒトラーの拒否権に妨げられながらである。

SS〔親衛隊〕の将軍たちは、いままで以上の力をえた。そしてその力を実証した。

彼らは、自己の能力とヒトラーの信頼とによって、ヒトラーの無茶な命令を、たやすく避けることができたからである。

いまや伝統あるドイツ陸軍の将軍にかわって、荒けずりのたくましい指揮官が登場することになった。

西方軍司令官として勢威隆々たる猪突的なモーデル元帥(ヒトラー大のお気にいりの一人)が、信頼をなくしたクリューゲにかわって登場したことは、ロシア戦線で憤慨している新参謀総長グーデリアンと、好対照をなすものであろう。

14 ドイツ軍立ちなおる top

一九四四年八月になると、ノルマンジーでは第五機甲軍(もとの西方機甲集団)のわずかに残った部隊が、連合軍の包囲の輪のなかで、できるだけ多数の友軍部隊を救出しようと苦闘を続けていた。

ドイツ軍をしめあげるアメリカ軍は南から、イギリス・カナダ軍は北から近づいて、八月十九日には“鉄の輪”をとじてしまった。

この間にも、さらに大規模なつぎの包囲作戦が、セーヌ川方面に展開していた。

アメリカ機甲軍バットン将軍の部隊は、八月二十二日、パリを占領し、さらに大きくドイツ軍を包囲しようと急進していた。

いまやドイツ軍は、セーヌ川東岸を、安全な場所をもとめて必死に逃走していた。

連合軍の勝利は完全なものであった。

ドイツ軍は二〇〇〇両以上の戦車と突撃砲を失った。この年の全生産量のほぼ六分の一である。

だが、ドイツ軍は忍耐づよく、驚くべき忠実さをもってふみとどまり、ドイツ国境にそって、西では、なかば荒廃している古いジークフリート要塞線に、東では、ビッスラ川とドナウ川にそって、強力な予備軍の再建を開始したのである。

このドイツ軍の能力、すなわち退却する将兵を救出し、これを再装備し、戦闘に耐えうるほどの部隊に再編成し、名も知らぬ戦友と肩をならべて戦うようにする能力は、第二次大戦後半における、ドイツ軍の多くの業績のなかでも、卓越したものであるといわなければならない。

祖国防衛という一致した目的と訓練がモノをいったのである。

なかでも、もっとも強力であったのは、機甲師団生残りの将兵たちであった。

15 のびきった連合軍の補給線 top

この頑強なドイツ防衛軍の将兵たちに、おもわぬ救いがあった。

それは英米軍もソ連軍も、一九四四年の秋には補給線がのびきって、末端では機械化部隊が燃料不足に悩むという事熊になったからである。

ソ連軍は八月のはじめには、ワルシャワ前面で停止せざるをえなくなり、ビッスラ川をこえて戦果を拡大する力をなくしたばかりでなく、ワルシャワの町でドイツ軍と戦っている、愛国者地下部隊を救出することさえもできなかった。

また英米軍は、セーヌ川をわたって一週間もたたないうちに、燃料の危機に見まわれた。

こうして、連合軍ら歩兵部隊は、戦車と砲兵のいない、ハダカの前進しかできなくなってしまった。

祖国ドイツヘの、西からの接近路の防衛を担当しているドイツ軍指揮官たちは、連合軍が消耗している兆候を見やぶっていた。それと同時に、連合軍の主攻撃方向もはっきりつかんでいた。

西方軍司令官モーデル元帥は、パリから東にむかいベルフォールの峡谷を通ってザール盆地をねらう連合軍の動きは、あるていど見のがすことはできたが、アーヘンを通ってケルンと中部ルール地方に向って動く連合軍を、そのまま放置しておくわけにはいかなかった。

モーデルは、これを国境の堅固な防衛陣地で食い止める決意を固めた。

16 英の空挺作戦失敗 top

九月十八日に、連合軍がオランダのアイントホーフェンからアルンヘルムにパラシュート部隊の大軍を降下させるまでは、モーデルは、アーヘンにむかうアメリカ軍の迎撃が連合軍の主攻勢であると考えていた。

そこで、連合軍のパラシュート部隊の降下地帯には、あらたに集めた機甲部隊を配備していたのである。

なぜなら、この降下地域は、ルールに向って突進しようとするアメリカ軍にたいして、反撃部隊の集合地点として、もっとも適当な場所であったからである。

イギリス軍の第一空挺師団は、前進する英軍機甲部隊の前方約一〇〇キロの、アルンヘルムに降下したのであるが、これはSS第九、第十機甲師団の目と鼻の先に降りたことになった。

ドイツ軍部隊はまだ戦力を回復してはいなかったが、しかし気力を失ってはいなかった。

英軍降下部隊を迎え撃つ戦闘は、このオランダの町と散在する森林の中で起り、降下部隊を激戦に巻込んでしまった。

遮蔽物の多い地形のおかげで、イギリス軍は普通なら、たちまちドイツ軍戦車部隊の手でやっつけられたであろうが、どうにか、もちこたえることができた。

ともあれイギリス軍は、この降下部隊を支援するのに間に合うように、機甲部隊を前進できず、降下部隊は撃破され、退却してしまった。

17 ドイツ機甲師団が反撃 top

連合軍は、ドイツの完全征服のために追撃朧にうつるまえに、補給組織を立直す必要があった。

そのためには、なによりもまず、ベルギーのアントワープヘの道を塞いでいるドイツ軍を排除しなければならない。

アントワープ港が、北部ドイツ平野をめざす連合軍の戦力集結の中心をなすからである。

この連合軍の作戦にたいして、ドイツ軍としては、大きな反撃をする余地はないように思われた。

オランダの軟弱な水のおおい地帯は、機甲師団の活動できる場所ではなく、また、常に目を光らしている連合軍空軍のまえでは、昼間、大きな作戦ができるような状態ではない。

冬が近づいてきた。夜は長くなり、航空攻撃に適しない天気が続いた。

大規模な地上作戦をやるチャンスがましてきた。

一方、ドイツ機甲軍の戦力も、質的にはともあれ、量的には増してきた。

連合軍情報部の目からみれば、どんな軍でも、この一九四四年に、あらゆる戦線でドイツ機甲師団がうけたような連続的打撃から立ちなおり、そのうえ攻勢作戦をやるなどとは、思いもよらぬことであった。

とにかく、動いていることだけでも奇跡と思われた。

しかもなお、ドイツ機甲師団は攻撃をかけていた。

アイントホーフェンに通じる道をまもっている連合軍は、九月中に補給部隊がドイツ軍機甲部隊の襲撃をうけて悩まされ、十月二十九日には米軍第七機甲師団は、ドイツ軍の第九機甲師団の攻撃をうけて、ヘルモント付近まで押し返された。

このヘルモントの勝利を、西方軍司令官のモーデルは、いつものやり方で自分の名声を高めるのに利用しようとした。

しかし、これらの戦闘は西部防衛線の劣弱さ、ドイツの絶望的な状況を隠そうとする、ドイツの昔流の小戦闘にすぎなかったのである。

|

フランス戦線の「ディーゲル」2型戦車

|

18 暗いドイツの前途 top

いまや連合国空軍は、ドイツ国境ちかくの飛行場から離陸して、ドイツの工業地帯や交通網を攻撃し、ドイツ国民の士気は、たえざる試練にさらされるようになった。

それでもドイツ国民は、ヒトツーのカラ約束や、ロシア人とゲシュタポ〔国家秘密警察〕の恐怖や、何かが起るかもしれないという空想的な楽天主義から戦い続けた。

だが、シュペーア軍需相は、統計数字を無視することはできなかった。

九、十、十一月で一七六四両の戦車を生産できた。

しかし一三七一両しか軍隊に渡っていない。

交通が破壊されたからである。

さらに生産数字そのものも、約二〇パーセントの低下をしめしていた。

しかし生産数字を心配する時機は、とうの昔にすぎてしまっていた。

人間さえ、たいして重要とはみられなくなっていた。 |

ドイツ本土にたいする連合軍の空襲は激化した(航空写真) |

子供たちも、どんな人間も、そして多くの熟練した工場労働者たちも、多くの外国人とともに、第一線部隊に引張られていった。

はるかに大きな災厄が、ドイツ陸軍とドイツ空軍の上におおいかぶさろうとしていた。

彼らの血液ともいうべき燃料が、やがて底をつこうとしていたのである。

top

**************************************** |