|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

9 10

11 12

6 砂漠を駆けるロンメル軍団

ドイツ・アフリカ軍団は、一九四一年春からロンメル将軍の指揮のもとに、イギリス・オーストラリア連合軍をエジプトまで押し戻した。

はなばなしい勝利であった。

しかし反面、アフリカ軍団は、きわめて手うすな補結線の最先端にたって戦わなければならず、機甲部隊は、補給の不備のため補充が遅れて、苦しんでいた。

ロンメル将軍の二つの機甲師団(第五軽機甲師団は、それほど戦力を増強せぬまま第二十一機甲師団と改称されていた)の、三個中隊編成の戦車大隊が、各四個中隊に増強されたのは一九四二年五月になってからであった。

アフリカ軍団は、作戦開始のときから自給自足で戦わねばならない運命のもとにおかれていたが、これは同時にアフリカ軍団の誇りでもあった。

アフリカの戦域に補給するためには地中海を横ぎる海上輸送にたよらなければならず、海上で相当の損害をうけることは避けられなかった。

ドイツ軍は、戦場でえられるものは自軍の物はもちろん、英軍の物であろうと、イタリア軍の物であろうと、すべて広い集めて活用した。

|

ドイツ・アフリカ軍軍団の偶像:エルウィン・ロンメル将軍(中央)

|

1 トブルクの争奪戦 top

さて、一九四一年から四二年にアフリカで戦った将兵の最大の関心事は、孤立したトブルク要塞が健在か否かであった。

イギリス軍は、ここの守備隊を救いだして、同時にドイツ・イタリア軍を撃破したいと考えていたし、ロンメル将軍は、エジプトでの英軍との戦いに決着をつける前提として、トブルクの奪取をねらっていた。

ドイツ軍もイギリス軍も、それぞれの計画を実行に移すために、なんとかして先手をとろうと争っていた。

両軍とも一九四一年十一月の後半には戦闘準備を終えていた。

先手をとったのはイギリス軍で、“クルセーダー”〔十字軍騎士〕作戦を開始し、三方面から機甲部隊をもって、ひろく砂漠を迂回してトプルクに向って前進を開始した。

この進撃はロンメル将軍にとっては意外であった。ロンメルはこれより先、九月に第二十一機甲師団を率いてエジプトの英軍陣地を襲撃したが、イギリス軍が攻勢の準備をしている兆候を発見できなかったからである。

イギリス軍が攻勢にでたとき、ロンメルはトブルクヘの攻撃を開始しようとしているところだった。

ロンメルの機甲二個師団はトブルク港の東方に集結されており、もしイギリス軍が、包囲されているトブルク救援のためにエジプトからとびだしてくれば、これに対抗できる態勢にあった。 |

1941年英軍の“クルセーダー”(十字軍騎士)作戦

|

ドイツ軍の戦力で、六月の戦闘のときにくらべてまさっているものといえば、わずかに戦場で臨時につくりあげた長砲身の五〇ミリ対戦車砲(これは「マチルダ」戦車をふくむイギリス軍戦車のすべてを破壊できた)部隊をもっているだけだったが、戦術配備は見事であった。

2 英戦車部隊を各個撃破 top

ここでおこった砂漠での装甲と火砲の戦いでは、ドイツ軍がリードした。

最も戦車の数では、イギリス軍がはるかに多く、ドイツ・イタリア軍戦車合計五六九両にたいして七五六両(予備はさらに多い)をもっていた。

しかし、イギリス軍が、戦車を分散して使ったのにたいして、ドイツ・イタリア軍は戦車を集結して戦い、大事なときに、一度ならず、全機甲師団をあつめ、アフリカ軍団の全戦力を戦闘に投入した。

トブルクの南方シジレゼグ付近で、一週間にわたって激しい撃ちあいと極度に複雑な機動戦が続いた。

この戦闘で、ロンメル将軍のアフリカ軍団は、分進してきたイギリス軍戦車旅団を各個撃破することに成功した。

この戦闘は、ロシアでの大規模な戦車戦にくらべれば、小さなものであったが、機甲部隊の戦いはいかにあるべきかを、明白にした戦いであった。

戦車同士の砲戦は、互いに不明瞭な視界のなかで、着弾距離ギリギリの遠方から開始された。

両軍とも射撃の精度はよくなかったが、ドイツ軍のほうが優勢であった。それはドイツ戦車の照準器がすぐれていたことと、イギリス軍が走りながら射撃するのにたいして、ドイツ軍は戦車をとめて射撃する戦法をとったことによる。

このときも、戦車の損失は、敵に破壊されたものよりも、故障によるものの方が多かった。

従って敵味方の戦車戦力の消長は、戦車の砲手の技量とともに、修理部隊の能力と努力を反映するものでもあった。

機甲部隊の流動的な戦闘では、戦場を見晴らす地点とか、敵戦車にたいして安全な地区とかは別にして、土地を占領するということは、さして重要なことではない。

3 ロンメルの失策 top

しかし戦場には、破損した戦車が散在している。従って、修理部隊によって、この戦車の墓場を占領することが、ある意味では勝利といえるのである。

反対に敵戦車を撃破しただけで、これらを運びさるか、完全に爆破するかしないで、放置しておくことは、戦術的に重大な過失なのである。

ロンメルは、イギリス軍にたいして、とどめの一撃をくわえうる時点で、この戦術的過失を犯した。

ロンメルは十一月二十四日、シジレゼグでイギリス軍に大打撃をあたえた。

もし彼が、もう二四時間、ここでイギリス軍をたたき続けたならば、勝利は全くアフリカ軍団のものとなったであろう。

ところがロンメルは、イギリス軍の後方の補結線をめざして、エジプト国境に向い大突撃戦を敢行する道をえらんだ。

このために、イギリス軍に、戦場のあちこちに残る、破壊された大量の戦車をかき集める余裕をあたえてしまったのである。

相手の過失で、イギリス軍にツキがまわってきた。

それは、ロンメルの国境への進撃で、イギリス軍は戦力を回復する余裕をえたばかりでなく、ロンメルが部隊を掌握できず、この進撃が混乱におちいるという事態になり、ドイツ機甲師団が耐えきれないほどの損害をうけてしまったからである。

戦闘はこのあと二週間続いたが、最終的な結果としては、ドイツ・イタリア軍の敗北となった。

ロンメルの戦車部隊はやせほそり、補給品を使いはたした。

枢軸軍は、エルアゲーラに向って戦いつつ退却することで、全面的崩壊をまぬがれたのである。

ここでもまた、ロシア戦線におけると同様に、ドイツ軍の将兵は、逆境にあっても、勇敢かつ巧妙に戦った。

この敗北にもかかわらず、アフリカ軍団将兵の自信や、その指揮官にたいする信頼はゆるがなかった。

退却の途中、彼らは追撃するイギリス軍に敢然と反撃をくわえ、その都度、自軍の何倍もの打撃をあたえた。

そして撤退線までさがると、すぐ攻勢を準備しはじめたのである。

4 ロンメルの再攻撃は大成功 top

明けて一九四二年の一月下旬には、アフリカ軍団は、再び東に進撃を開始したが、このとき戦車と対戦車砲との協同作戦は、かつてみられなかったほど、見事なものであった。

このドイツ軍の攻勢が大成功をおさめたのは、あらたな局面にたいし、機甲部隊がその能力を存分に発揮したからである。 ロンメル将軍をはじめドイツ軍指揮官たちは、部隊の先頭にたって戦場をかけめぐり、勇敢に戦った。

戦闘中に第一線で倒れた指揮官も少なくなかった。

ロンメル将軍の新攻勢は成功をおさめた。一月の終りまでには、イギリス軍はベンガジを追われ、その前線地帯にあったほとんどの部隊は、イタリア軍の助力をうけないドイツ軍独力の攻撃で撃破されてしまった。

イギリス軍主力は壊走し、トブルクにある前線基地を援護する、ガザラの陣地に向って退却したのである。

ロンメル将軍の考えは、砂漠の戦闘は、これまでのように、長く続けていくことはできない、アフリカ軍団があげていた局部的な成功は、ただイギリス軍の回復を遅らせているだけである、というものだった。

ロンメルは、アメリカやイギリス本土からアフリカに送り込まれている、大量の軍需資材のことを知っていた。

短期間で完全な勝利をうるのでなければ、アフリカ軍団はついに圧倒されてしまうであろう、ということを、彼は知っていたのである。

5 英軍資材奪取作戦ならず top

ここでロンメルは、ガザラのイギリス軍を撃破し、トブルクを占領し、それから長駆、東に向ってエジプトに突進し、スエズ運河の基地を占領し、北アフリカからイギリスの勢力を永久に駆逐しようという計画をたてた。

一九四二年五月二十六日、ロンメル将軍は攻勢を開始した。

イギリス軍機甲部隊はまえにくらべて強力でもないし、指揮もすぐれていないと判断したロンメルは、機甲師団の先制攻撃をもって大バクチに出たのである。

ロンメルは、英軍が海岸からビルハケイムまで、歩兵の陣地帯と地雷原とをまぜあわせた陣地をつくっているのを知って、機甲師団を英軍陣地帯の南を大きく迂回させ、その後方の機甲部隊の基地を奇襲する戦法をとった。

イギリス軍の配備についてのロンメルの判断は、見事に的中した。

イギリス軍はまえと同様に、機甲部隊をチビチビとつぎこんできたのである。

しかし機械力の比較となると、ロンメルの予測ははずれた。

たちまちドイツ軍戦車は、火砲も装甲もまさった米国製の「グラント」戦車(このとき初めてイギリス軍が使用した)と新式のイギリス軍の六ポンド砲(ドイツ軍の五〇ミリ対戦車砲と同威力)に遭遇したからである。

そのうえ、驚くべき密度でつくられた地雷原があり、大激戦が起った。

先頭をきるドイツ機甲部隊が「グラント」戦車を相手に苦戦することになり、イギリス軍から多量の補給品が奪えない状態では、長期の作戦はできなくなった。元来、この計画は、資材の奪取を前提にしていたのである。

攻勢開始後五日の五月三十日には、ドイツ軍は補給が不足がちとなり、イギリス軍機甲部隊の撃破に失敗したことは明白となった。アフリカ軍団は地雷原のなかで、ぬきさしならぬ危険な状態に追い込まれていった。

|

空陸の協同:「スツーカ」急降下爆撃機に目標をおしえる

|

6 “大釜”作戦 top

しかし、このあとのロンメルの作戦は、機甲部隊戦術の発展に、一つのエポックを画することになった。

このときロンメルのアフリカ軍団は、英軍の地雷原と英軍陣地の中間〔トブルクとビルハケイムをむすぶ線の北西〕に、海岸とエジプト国境、砂漠との三方に面する“大釜”とよばれた陣地を構築していた。

ロンメルは、英軍がただちにこの陣地に総攻撃をかけてくると判断した。

彼としては、他に方法がなかったので(安全をもとめ、東方を迂回してビルハケイムヘ向うのにたる燃料がなかった)この“大釜”によってあくまで抵抗することにした。

この危機にあたって、ロンメルのかすかな希望は、イギリス軍戦車がドイツ機甲師団の八八ミリ砲を攻撃して自滅してくれることであった。

対戦車砲の力にたよるしか、この危機を切り抜ける方法はなかったのである。

ロンメルは、一時は飲料水の欠乏のため、不名誉ながら降伏もやむをえないのではないかと、真剣に考えたほど戦局は悪化していた。

八八ミリ砲を中心とする対戦車砲隊は、ロンメルの期待にこたえた。英軍は“大釜”陣地に猛攻をかけたが、戦車部隊は射すくめられて、いたずらに損害をだすばかりであった。ドイツ機甲師団はビクともしなかった。

数日後には、アフリカ軍団は攻勢にでるにたる戦力の蓄積ができた。ロンメルは、ただちに“大釜”から出撃した。

主導権をにぎったドイツ軍は、イギリス軍を撃破してトブルクをついた。狼狽したイギリス軍は、機甲師団を急派、反撃したが、これもたちまち撃破されてしまった。

7 トブルク占領 top

このロンメル機甲師団の戦術は、模範的な攻勢防御である。戦車部隊と対戦車砲部隊を、敵にとって致命的な地点に前進させる。

この地点には、対戦車砲による防御幕がはられ、その後方に戦車機動部隊がまちうける。

攻撃をしかけてくる敵軍は、これに引き寄せられ撃破されてしまうのである。

こうしてイギリス軍戦車部隊は、ガザラで自ら壊滅してしまった。

イギリス軍の戦車部隊は戦闘開始のときは数の上では優勢だったが、こうなってはトプルクの歩兵を支援することも、エジプト国境で、機動的防御もできないほどにへってしまった。

機甲部隊がなくては砂漠での作戦は救いようがない。

トブルクは六月二十一日、ロンメルの手におちた。

〔この日ヒトラーは、ロンメルを元帥にした。ときに五〇歳、ドイツ軍では最年少の元帥であった〕

一九四二年六月三十日、ドイツ機甲師団は、英軍がながらく防備していたマルサマトルーの陣地から、ほとんど無抵抗の英軍を駆逐した。

つぎに英軍のふみとどまれるところは、アレキサンドリアの手前ではエルアラメインの防御地帯しかなかった。

マルサマトルーをおとしたドイツ軍は、敗走するイギリス軍とほとんどまじりあうようにして、エルアラメインに殺到した。

双方の将兵とも皆クタクタに疲れ切っていた。

ドイツ軍の戦車兵力は五〇両ほどになってしまい、補給品も輸送車両も、また火砲のかなりの部分も、イギリス軍から捕獲したものであった。

実際、このつ彼はてたアフリカ軍団は、見事に戦車を即座に修理したり、模様がえをしたりしたが、彼らは、不運なことに、このあとすぐに、自分たちと一緒になって退却してきたイギリス軍にくわえて、新鋭の、よく装備されたイギリス軍部隊と戦わざるをえなくなった。

こうして戦闘は、地中海とカッターラ凹地間によこたわる六五キロの陣地帯で、膠着〔こうちやく〕状態にはいったのであった。 |

四号戦車F2型

四号戦車は、各種の型の戦車の中で、戦争全期間、機甲師団につかわれ、敵の技術的進歩に対抗するために火砲威力を大にし、装甲をあつくすることがつづけられた。この型は75ミリ砲を備え、ソ連軍のT34/75型と米軍の「シャーマン」戦車に対抗できるようにした重量:23トン 最高時速:40キロ 乗員:5 武装:75ミリ砲1門、7.9ミリ機関銃2

装甲と火砲の戦いにあらたに登場した米軍の「グラント」戦車 |

|

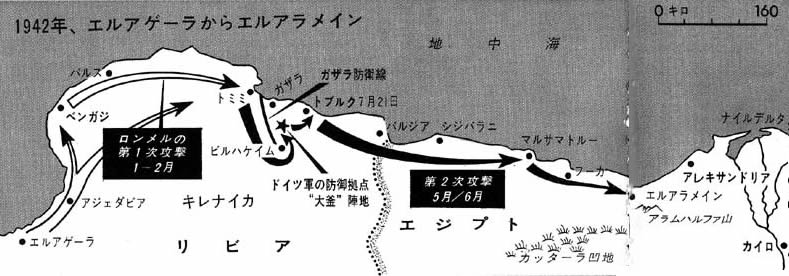

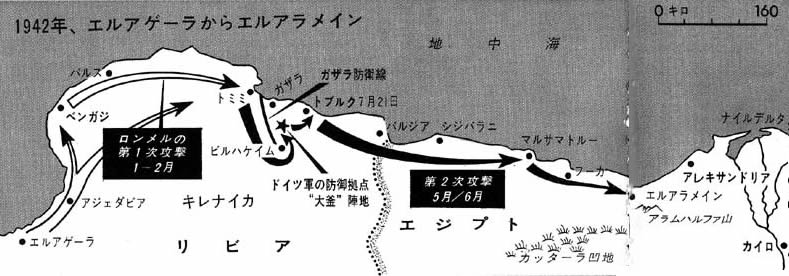

1942年、エルアゲーラからエルアラメイン

|

8 戦車消耗戦つづく top

アフリカ戦線のドイツ軍戦車は、ほとんどが戦場で大修理をうけている。

多くの戦車は、何度も修理廠にはいったという傷物であり、戦車の乗員も疲れ切っていた。

一九四二年七月から十一月まで、エルアラメイン陣地をめぐって続いた消耗戦は技術者にとっても、戦術家にとっても、悪夢の連続であった。

七月になってからの戦闘は、イギリス軍が、のびきった補給線になやむアフリカ軍団を、その力が回復しないうちに撃破しようというねらいだった。

このため、いままでイギリス軍は、ドイツ機甲師団に直接打撃をくわえることを主眼としていたのだが、今度は方針をかえて、強いドイツ機甲師団でなくて“やさがた”のイタリア軍歩兵部隊に鉾先をむけることにした。

イタリア軍を救おうとして、ドイツ軍戦車が反撃にでて、戦力を無駄使いするのをねらったのである。

こうした戦闘は、たびたび起ったが、だんだんテンポがおちていった。 |

エルアラメインへの追撃

|

両軍とも疲れ切ってしまったばかりでなく、両軍の敷設する地雷原が、戦場全域にわたって混乱をまねく結果となって、ちょうどヌカルミのロシア平原と同じように、全く機動ができない状態になってしまった。

はじめは砂漠の地雷原は局部的なもののようにみられていたが、ドイツ軍がますます守勢に立たねばならぬころには、根本的な戦術的方策となって、機甲部隊の戦闘は新しい局面を迎えることになった。

戦闘は八月の末までは小ぜりあいの程度で、両軍とも戦力をたくわえようとしていた。

ドイツ軍への増援は少なかったが、それでも、火砲をよくし装甲を厚くした四号戦車(元来、ソ連のT34に対抗するために設計されたもの)が相当数含まれていた。

八月三十日、ロンメル元帥は再びエルアラメインから英軍を駆逐しようとして、英軍が占領している、戦線後方のアラムハルファ山をめざして進撃した。しかしこの作戦は失敗した。

|

アフリカの戦局はドイツ軍に不利になった:チュニジアの山地をゆくドイツ軍戦車。

先頭をゆくのは、はじめて戦線に姿をみせた「ティーゲル」戦車である

|

9 ドイツ軍の戦運傾く top

それはイギリス軍の新司令官モントゴメリー将軍が、攻撃されると判断した重要な陣地を堅固に固めていたからだけでなく、ドイツ・イタリア軍には、長期の作戦にたえる燃料貯蔵がなかったからであった。

隠れていた英軍の戦車と対戦車砲が、事前に配備した方向に前進してくるドイツ軍の攻撃をことごとく撃退した。

上空からは英空軍が、ドイツ軍の補結線に爆弾の雨をあびせかける。

一週間もたたないうちにドイツ軍はもとの陣地に押し戻されてしまった。

北アフリカでドイツ軍の戦運がかたむきはじめた影響は、ロシア戦線で起っていること(それはもっとあとだが)との関連で考える場合、はかりしれないほど大きい。

ロンメルは、はじめて、そしてたちまちのうちに敗北した。過度にのびきった補結線の先端にあって、十分な補給をうけられないロンメルは、質量ともにすぐれた兵器をもち、戦術の面でもすぐれた英軍に相対していることになった。

開戦以来三ヵ年、ドイツ機甲師団はいかなる敵にたいしても土俵いっぱいに暴れ回ってきた。

彼らが技術的にも心理的にも、どの国の軍隊よりもすぐれた独特の戦法をとっていたからである。

ロンメル元帥は、新しい戦闘方式が生まれるきざしがあると判断した。

砂漠で一敗地にまみれた防御作戦では、まもなく他の戦線においても、機甲師団を駄目にしてしまうだろうという意見をロンメルは初めてのべたが、ヒトラーやドイツ軍統帥部は、もちろん一顧だにあたえなかった。

彼らは、まだドイツ機甲師団の“魔力”を信じて疑わなかったのである。

ロンメル元帥は、病気療養のため九月に本国に帰らなければならなかった。

残されたアフリカ軍団の指揮官には、唯一の合理的な戦法として、消耗の最も少ない防御策がしめされ、これがまもられた。

ドイツ・イタリア軍の戦線は、広い地雷原地帯をつくり、その地雷原のあいだを歩兵がまもり、機甲師団は後方におかれ、たよりにならないイタリア軍戦車部隊と組みあわされていた。

10 燃料節約の消極戦法 top

しかしドイツ・イタリア軍の戦車部隊は、普通の場合よりも前線に近く配置され、当面の戦闘地域内だけで戦うことを命じられていた。

戦闘を制約した理由はきわめて簡単で、燃料を節約するためであった。

機動は緊急の場合のほかは、禁止しなければならなかったのである。

このような戦法は、機甲師団の最上の使用法ではない。

十月二十三日、イギリス軍が猛攻撃を開始したとき、モントゴメリーがやった歩兵主体の消耗戦法、機甲部隊が砲撃と爆撃のかげにあって補助的な役割りしか演じない戦法のために、ドイツ機甲師団は損害のわりには成果をあげずに、壊滅してしまったのである。

そのうえ新しく出現した米国製の「シャーマン」戦車の装備している七五ミリ砲は榴弾(対戦車用徹甲弾と同様に)を発射できたので、イギリス軍の戦車乗員は地上に露出している八八ミリ砲にたいして、初めて大体、同等の立場で戦うことができることになった。

ドイツ・イタリア軍の歩兵陣地は情け容赦もなくズタズタにされた。

この陣地のさけ目は機甲師団が埋めねばならない。

しかし機甲師団は大きく動く必要はなかったが、自由に機動できず、かぎられた地域内だけでの戦闘では、当然ながら損害をだすだけであった。

ロンメルは、この厳しい試練のときに、再び指揮をとるため、戦線に帰ってきた。

同時に、ドイツ戦車界の先覚者の一人、トーマ将軍もやってきてアフリカ軍団の指揮をとった。

だが、ついに、ロンメルでもイギリス軍の圧力を食い止められなかった。

戦線がくずれはじめると、ロンメルは最後の手段として、両機甲師団(戦車全部で五〇両)を砂漠地帯に機動反撃させた。

油の最後の一滴まで攻撃するのである。

この間、ヒトラーの「退却するな」の命令も両機甲師団を救うことにはならなかった。

(実際には、この命令はアフリカ軍団を大きな危険におとしいれた)

この撤退戦闘はドイツ・イタリア軍の残存部隊が、トーマ将軍の戦車部隊の微弱な後衛の援護のもとで、荒野の退却にうつるとなると、全く敗走の状態になった。

トーマ将軍が捕われて以後、ロンメルは急迫するイギリス軍のすぐ直前にあって指揮し、何度もイギリス軍に追いこされるという危険――燃料補給がうまくいかないで――にさらされた。

しかし、部隊の掌握を完全に失うことはなかった。

機甲師団が最終的にエジプトを去ったのは十一月中旬であった。

これは、これまでドイツ軍がやった撤退のなかで、最もみじめなものであった。

これは、ドイツ軍敗北の前兆であった。戦運は、取返しがつかないほど、傾いてしまったのである。

|

連合軍の反撃

|

11 英米連合軍、北アフリカに上陸 top

ロンメル将軍が、つかれきったアフリカ軍団の将兵を率いて、エルアラメインから退却を続けているとき、すでに、英米両軍の大船団が、新しい部隊をモロッコとアルジェリアに上陸させていたのである。

この英米連合軍の新鋭部隊は、ただちに東に向い、チュニスとビゼルトめざして前進を開始していた。

このため、ロンメルのアフリカ軍団は、エジプトから前進してくるイギリス軍とアルジェから接近する英米両軍の先鋒部隊に、はさみうちされることになった。

枢軸軍〔ドイツ軍とイタリア軍〕統帥部は、イタリアから増援部隊を送り込み、チュニスとビゼルト付近に暫定的に橋頭堡をつくり、ロンメルのアフリカ軍団を無事にヨーロッパ大陸へ撤退させようとしていた。

しかしヒトラーは、一度手中におさめた土地は一平方メートルでも敵の手に渡してはならない、という狂気じみた考えをもっていたので、チュニジアとトリポリタニアを死守せよと命じたばかりでなく、すべてのワジ〔雨季以外は水のない涸れ谷〕までも防衛せよと命じ、機甲部隊の戦術の教訓を完全に無視してしまった。

ヒトラーは“撤退するな”という命令を繰返し、小部隊の作戦指揮にまで口出しをするようになり、機甲師団の勝利の根幹となっていた戦車部隊の行動の自由と柔軟性を、奪ってしまったのである。

ドイツ軍の指揮官たちは、目は敵にむけて戦っているものの、耳と頭は、突然敵を喜ばせるような、狂気じみた命令をしてくるヒトラーに、調子を合せなければならなかった。

12 おそすぎた機甲師団の増強 top

枢軸軍の増援はますますエスカレートし、多くの兵員と資材が北部チュニジアに送り込まれ(これで第五機甲軍が編成された)一九四三年一月末に、アフリカ軍団がこの地の南部マルスで、枢軸軍防御陣地の援護下に入り、ようやく危機を脱したときには、十分な戦車が集結されており、久しぶりで両機甲師団〔第十五、第二十一両機甲師団〕はほぼ完全な戦力を復活させることができた。

そのうえ、恐るべき「ティーゲル」戦車の大隊をもつ強力な第十機甲師団がいたので、局地的な反撃どころか、大規模な作戦を展開することも可能になった。

だが、ロンメルのアフリカ軍団の兵士たちにとっては、数ヵ月前にこの半分の増援でも届いていれば、カイロを占領することもできたであろうにと、くやまれたにちがいない。

ともあれ、アフリカ軍団はこの新しい潮流にのって、新しい敵をたたこうと、ふるいたっていたのである。

アメリカ軍の第一機甲師団は、カセリーヌ峠の東をおさえていた。この要衝の北と西には、連合軍の後方につうじる道路があり、後方地域では、チェニスにたいする最終的攻撃のために兵力を集結中であった。

一方東からドイツ軍を追撃してきたモントゴメリー将軍のイギリス軍は、補給が続かないため、マルス前面で前進が止ってしまった。

新任のドイツ第五機甲軍司令官のアルニム将軍は、チャンス到来とばかりに、一九四三年二月十三日、アメリカ軍の第一機甲師団にたいし、激しい局地的攻勢をかけ、北アフリカにいる三個の機甲師団を総動員して、いままで“新前”の敵にたいしていつも成功してきた完全包囲作戦をここでも再現しようと、やっきになっていた。

だがアルニム将軍は、ロンメルのような“冒険的”な男ではなかったので、この作戦は防衛的性格の方が強かったのである。

13 ロンメル、英第八軍に敗る top

一方、わずかの部隊を率いたロンメルは、有利な戦闘を繰広げているアルニム将軍の南側に続いていたが、アルニムの戦線の状況をみて、連合軍が予期していないテベサに向って機勤し、激しく攻めたてれば、大きな戦果をあげるチャンスがあると考えた。

ロンメルの戦果拡大というのぞみは許可されたが、攻撃の目標がテベサからターラに変更させられてしまった。

ターラは、連合軍がロンメルの進撃を予期して待ち構えていた地点だった。

このためロンメル(このとき北アフリカの全枢輔車の指揮官となった)の攻勢は数日でしりすぼみになってしまった。

ロンメルは、やむなく攻勢の針路を加えマルス正面にもどり、三個の機甲師団の全力をあげて、メデェーヌを固守しているモントゴメリーのイギリス第八軍に襲いかかった。

しかし、エルアラメインの戦いのときのアラムハルファ山の戦闘と同じように、イギリス軍戦線をまともに攻撃する結果となり、ひどい損害をうけて撃退されてしまった。

ロンメル将軍は、北アフリカの全部隊の指揮をアルニム将軍にゆだねて、アフリカを去り、二度と再び戻らなかった。

ドイツ・アフリカ軍団のはなばなしい活躍は、ここにその幕を閉じたのである。

top

**************************************** |