|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

3 奇襲・集中攻撃でフランス席巻

ドイツ機甲師団は、ポーランド侵攻作戦で決定的な役割りをはたした。

この結果、ドイツ軍参謀本部の首脳陣が、“機械化部隊”の圧倒的な威力について認識をあらたにしたのではないかと思われたが、実際は、全く評価されなかった、というほうが真実にちかかった。

ドイツ軍首脳が、ポーランドでの機甲師団の活躍を正しく評価できなかった理由は、まず第一に、上級指揮官の多くが、“機械化部隊”の繰広げた“電撃戦“になじんでいなかったことがあげられるであろう。

第二の理由は、ポーランド軍の兵力は、英仏連合軍の兵力とくらべた場合、問題にならないほど貧弱であるから、ボーランド戦だけで、機甲師団の力量を認めるわけにはいかないという考え方が、ドイツ軍首脳のあいだで支配的だったということである。

ドイツ軍首脳は、フランス軍の能力を高く評価していたのである。

このため英仏両軍が、ドイツ機甲師団の域力に疑問を抱いていたのと同じように、ドイツ軍も、西部戦線侵攻計画を作成するに当っては、フランスの軍事力からみて、慎重な態度をとらざるをえないと判断していた。

|

ドイツ軍、北欧に侵攻:ノルウェーを進撃する機甲師団

|

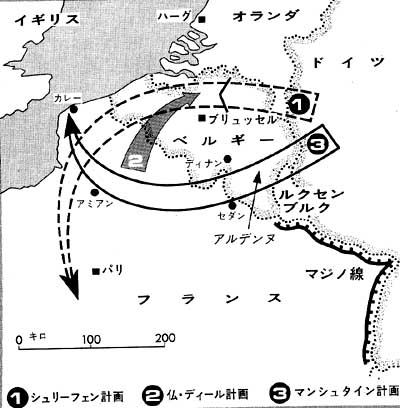

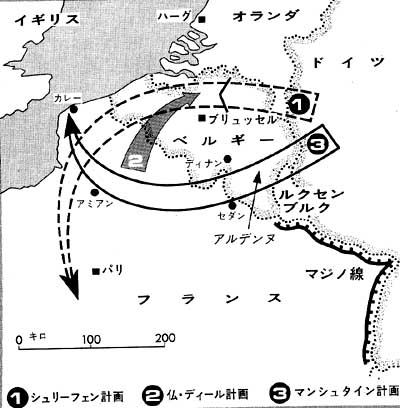

1 “シュリーフェン”訂画を踏襲 top

ドイツ軍参謀本部は、西部戦線の作戦をねるとき、第一次大戦のときの “シュリーフェン”計画とほとんど同じ方法で侵攻を開始すべきであると考えていた。

〔“シュリーフェン”計画は第一次大戦前の参謀総長シュリーフェン元帥(一九一三年歿)が考えたもの。フランス侵入には、ベルギー、オランダを突破して西海岸に進出、ついで南下してパリの西を通り、フランス全軍を包囲して、これを東部要塞、ライン川、スイス国境に圧迫して、一挙に勝敗を決しようとする計画である〕

フランスの東部国境ぞいの強固なマジノ要塞線をさけ、オランダ、ベルギーの中立諸国を突破して、フランス北西部に侵入しようというのである。

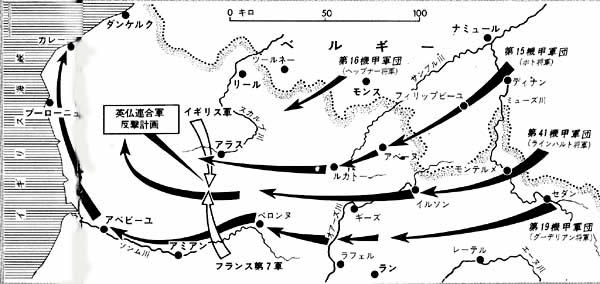

一方、フランス、イギリスを中心とする連合軍は、ヒトラーがどのような侵攻計画をとるにせよ、基本的には“シュリーフェン”計画と同じ構想になるであろうと判断し、ベルギーにあるたくさんの河川、運河、要塞を防衛線として、ドイツ軍の攻勢を阻止しようという計画をたてていた。

〔連合軍は“ディーク計画とよばれる作戦のもとに、ドイツ軍の侵略に備えていた。この計画は、ドイツ軍の侵入地点が、オランダ、ベルギーをへて、フランス北部をめざすであろうという推測から、連合軍の主力を中部ベルギーにむけたため、ドイツ軍の主攻撃目標となったミューズ川戦線に劣勢な部隊を配備するという過ちを犯してしまった〕

英仏連合軍も高度の機械化を推進しており、戦車兵力ではドイツ軍よりもはるかにまさっていた。

しかし、戦車兵力の組織、使用法という点からみれば、英仏連合軍は、いぜん、戦車は歩兵や騎兵の付属兵器だという考え方を根強くもっていた。

このため戦車部隊は、戦線全域に少しずつ配備され、“歩兵用”戦車は歩兵のあいだに分散配置される結果となり、ここぞという地点に、集中的に投入されるということは、望むべくもなかったのである。

ドイツ機甲師団が、ポーランド戦でめざましい活躍をしたのをみて、ふかい感銘をうけたドイツ陸軍の上級将校のなかには、なんとしても、機甲師団の指揮官になりたいと希望するものが続出した。

2 第七機甲師団長にロンメル top

エルウィン・ロンメルもその一人であった。

ロンメルは歩兵将校で、ポーランド戦のときには、ヒトラーの護衛隊指揮官をしていた。

ヒトラーは、ロンメルの強い希望を聞き入れて、ロンメルを第七機甲師団長に任命した。

第七機甲師団は、ポーランド戦で余りパッとしなかった軽機械化師団を再編成して生れた、四個の機甲師団(第六、第七、第八、第九)の一つであった。

ポーランド戦で圧勝したあと、ドイツ軍は西部戦線侵攻の準備にとりかかり、ドイツ機甲師団も、許されるかぎりの新しい装備で強化され、激しい訓練に明け暮れていたのである。

ところでこの間、西方への侵攻にむけられる三軍集団の一つ、ルントシュテット将軍のA軍集団の参謀長マンシュタイン将軍は、古い“シュリーフェン”計画ではなくて、フランス軍戦線の核心を突破するという新しい計画を考えていた。

3 奇襲の“マンシュタイン”計画採用 top

この計画案は、ドイツ機甲師団の能力を十分に活用して、ポーランド戦争で戦果をあげたのと同じように、戦車攻撃の心配なしと考えられている地域に侵入し、突破するという奇襲構想であった。

マンシュタインの計画は、大規模な機甲部隊を使って――全部の機甲部隊、すなわち一〇個の機甲師団と自動車化師団全部――アルデンヌの森林地帯とそれに隣接する道路を強行前進してミューズ川の渡河点を占領し、マジノ要塞線の西端の防備の手うすな陣地帯を突破したあと、西に突進するというものであった。

グーデリアン将軍などの“戦車”信奉者にとってこれ以上に喜ばしい案はなかったであろう。

ところがドイツ軍参謀本部は、このマンシュタインの計画案にかなりの不安を示し、ポーランドでやったように、機甲師団を数方面に分散使用すべきだとし、マンシュタイン案をしりぞけようとしていた。

参謀本部の首脳は、“シュリーフェン”計画と同じ計画に“イエロー”計画に固執していたのだが、どうしてもこの“イエロー”計画をかえなければならなくなる椿事が起った。

一九四〇年の一月、この西方作戦の全貌をしるした重要な秘密文書をもった、あるドイツ空軍将校の搭乗機がベルギーに不時着して、その書類が連合国の手に渡ってしまったのである。

〔連合国は、これをドイツ軍の謀略だと断定した〕 |

|

マンシュタインは自分の案を余りにもつよく主張したため、参謀本部首脳部の不興をかって、ルントシュテツト将軍の参謀長を免職させられる結果をまねいたが、マンシュタインは、アルデンヌを突破するという新計画の大綱をヒトラーの耳にいれることができた。

〔ヒトラーは、“シュリーフェン”計画と同じ“イエロー”計画に不満だったのでマンシュタインの考えをきいて、この案にとびついた〕

この結果、数回の図上演習をへて、マンシュタインの計画が西方侵攻の作戦計画の基本として採用されることになった。

オランダは、ベルギー、ルクセンブルクと同じように攻撃されることになったが、これは連合軍に、“シュリーフェン”計画と余りちがわない計画が準備されているという印象をあたえるための陽動作戦の意味をもっていたのである。

こうすれば、連合軍機甲部隊の主力部隊は、ドイツ軍が攻勢の重点をむけようとしているディナンからセダンのあいだのミューズ川流域を離れて、ベルギーに引き寄せられることになると考えられたのである。

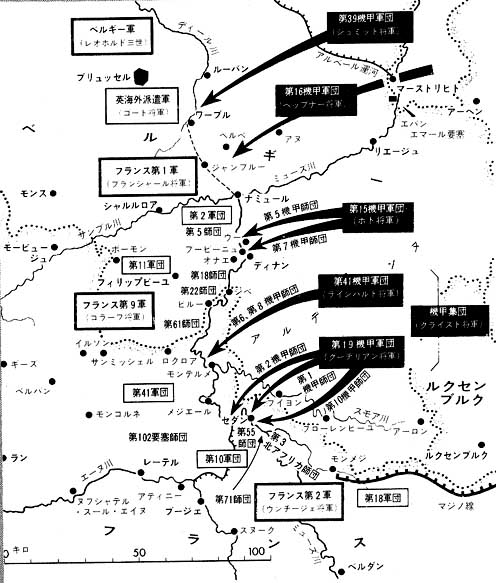

4 満を持す機甲10個師団 top

こうして、一〇個師団のドイツ機甲兵力と、三四個師団をくだらないその他の各種部隊が、アルデンヌ森林の後方に縦深に展開することになった。

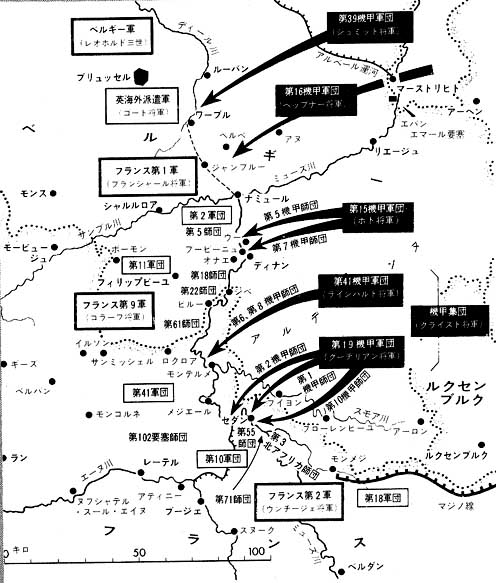

その他の一部のドイツ軍はマジノ要塞線正面にそなえ〔レープ将軍のC軍集団〕、また一部は歩兵部隊と空挺部隊をもって(当初は第三十九、第十六機甲軍団に援助されて)オランダとベルギーに向うことになった。〔ボック将軍のB軍集団〕

西部戦線には五個の機甲軍団が展開されることになった。

右からシュミット将軍の第三十九機甲軍団〔一個の機甲師団〕、ヘップナー将軍の第十六機甲軍団、ホト将軍の第十五機甲軍団、ライソハルト将軍の第四十機甲軍団はそれぞれ二個の機甲師団よりなり、最左翼のグーデリアン将軍の第十九機甲軍団は機甲三個師団よりたっていた。

自動車化一個師団が、それぞれの機甲軍団に含まれており、このほか各軍団の戦線で予期される特殊の状況とにらみあわせて、渡河資材なども配備されていた。

さて作戦の始るまえに、ドイツ軍内部で、心配のタネとなっていることが二つあった。

たとえ連合軍の抵抗が弱いとしても、アルデンヌ森林地帯を前進するドイツの大機甲部隊が、この障害地帯にはまりこむことにならかいであろうか、またこの大部隊が、その進撃の速度をおとすことなしに、また、大きな損害をうけることなしに、ミューズ川を渡ることができるであろうか、という問題である。 |

|

グーデリアン将軍は、アルデンヌをつくドイツ機甲師団の進撃をとどめるものは何もない、ということを深く確信していたので、もっぱらミューズ川渡河を完了したあとに、どう進むべきかということに重点をおいて、考えていた。

あるとき、ヒトラーがグーデリアンに向って、アルデンヌをぬけ、ミューズ川を渡河したあと、どうするつもりかと尋ねた。

グーデリアンは「べつの命令をうけないかぎり、私としてはただちに西に向って前進を続けるつもりです。目標がアミアンであるか、パリであるかは上司が決定しなければならないことですが、私は、アミアンをへてイギリス海峡に向うべきであると思います」と答えた。

誰もグーデリアンの意見に異論をはさまなかった。

その理由は大部分のものが橋頭堡をつくれるかどうか、疑問を抱いていたからである。

9 クライスト司令官の口だし top

A軍集団のルントシュテット司令官のもとで、この集団の機甲師団全部を指揮したのはクライスト将軍である。

クライストはグーデリアン将軍にたいし、フランス騎兵部隊の脅威にそなえ、第十機甲師団を分離派遣せよと命じて、グーデリアンの行動を邪魔するというようなこともあったが、それを除けば、何回もの図上演習でこまかく検討されてきた、この計画の実行を見まもる以外には、なんの仕事もなかったのである。

侵攻の始るはるか以前から、グーデリアン将軍は、ミューズ川を渡るために空軍の強力な直接支援をうけるよう万端の手はずを整えていた。

グーデリアンの第十九機甲軍団が、この渡河作戦の主力部隊であり、ラインハルト将軍の第四十一機甲軍団とホト将軍の第十五機甲軍団が、わずかな兵力で突破口の拡大に協力することになっていたが、グーデリアンヘの航空支援ははるかに少ないものだった。

ところがここでまた、クライスト将軍が口出しをしてきた。

この段階になってから、グーデリアン将軍に計画の変更を求めたのである。 |

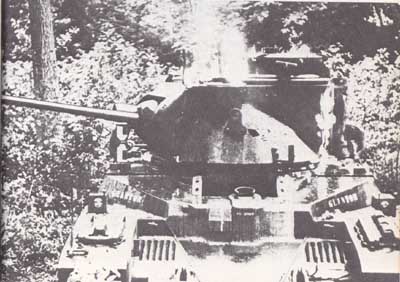

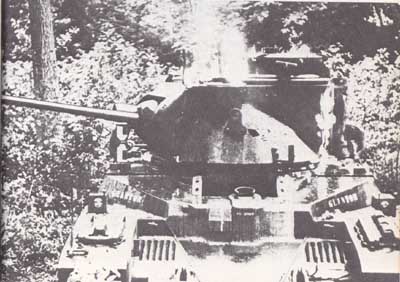

勝利の原動力:ドイツ軍歩兵と戦車の協同作戦、

手前はチェコ製のT38軽戦車

|

グーデリアンの計画では、「スツーカ」による爆撃は、フランス軍砲兵陣地を沈黙させる目的で、長時間、広い地域に渡って行うということになっていたのだが、クライスト将軍は、フランス軍陣地を短時間で破壊することをねらった集中爆撃にきりかえろという命令をくだしたのである。

上級の指揮官が、部下にたいして行動を規制するのは、当然の権利であり、またクライスト将軍が、見あげるような絶壁のあいだを流れているミューズ川の渡河作戦をまえにして、不安を感じたとしても、不自然ではない。

(グーデリアン将軍は、この理由としてクラスト将軍が機甲師団の能力を十分信用していなかったからだといっている)

しかし、最後の瞬間になって計画の変更を命じることは、命とりになりかねない場合がおおい。

たまたまこのときは空軍に、クライストの新しい命令が届くのが遅れたため、実行に移されなかったので、爆撃は計画どおりに実施され、グーデリアン将軍はホッとした。

だが、グーデリアンと上官であるクライストとの相互信頼にヒビがはいったし、また機甲師団の真の威力について、一部には、なお不信感がぬぐいさられていないという事実も明らかになったのである。

10 ミューズ川越えフランス領内へ top

五月十三日の午前中に、三個の機甲軍団は、歩兵部隊とともに渡河を強行した。

ミューズ川の両岸に砲声が轟き渡った。

ドイツ軍は、爆撃機と砲兵でフランス軍砲兵陣地の制圧につとめ、戦車ははるか対岸の機関銃陣地めがけて、砲火をあびせた。

一方、フランス軍は予想渡河地点にたいし防御砲火を集中させていた。

しかし午後になると、ドイツ軍の各機甲軍団は、ミューズ川を渡り、対岸に足場を造るのに成功した。

グーデリアン将軍の第十九機甲軍団では、歩兵部隊が橋頭堡を拡大するのにつとめ、工兵隊は、戦車を渡河させる仮橋を大急ぎで造っていた。

ラインハルト将軍の第四十一機甲軍団は、モンテルメに足場を造ろうと躍起になっていたが、フランス軍の集中砲火をあびて、その後の進展と仮橋の架設を妨げられていた。

ホト将軍の第十五機甲軍団は、はじめディナンの北でミューズ川を渡ったが、ここではロンメル将軍の指揮する第七機甲師団が、フランス軍戦車部隊の反撃のまっただなかにとびこんでいった。

真夜中までに、この三個の機甲軍団のうち、ラインハルト将軍の第四十一機甲軍団だけが足ぶみをして、渡船も橋も準備ができていなかった。

しかしグーデリアン、ホトの両軍団は、ミューズ川左岸にしっかりと橋頭堡を確保して、時間をおうにつれて混乱していくフランス第九軍にたいし、巧妙な歩兵の浸透戦闘を繰返し、橋頭堡を拡大していった。

そしてグーデリアン、ホト両将軍は、つぎの突破前進の準備にとりかかっていたのである。

しかしドイツ軍の脅威は、けっして圧倒的なものだとはいえなかった。

フランス第九軍としては橋をかけられても、それを爆撃によって破壊し、橋頭堡を食い止めることもできたであろうし、ラインハルトの第四十一機甲軍団の侵入にも、断固たる反撃を敢行すれば、掃討することもできたであろう。

だが、フランス第九軍司令官コラープ将軍は、ドイツ軍の指揮官のように、戦線の状況を自分の目で確かめるということに慣れていなかった。

くるしい戦闘では、いつも悲観的な報告がとびこんでくるものだが、コラープ将軍は、これを額面どおりに受取り、五月十四日の夜、フランス第九軍に退却を命じたのである。

こうして水門はひらかれ、ドイツ軍は、奔流のようにフランスに流れ込んでいった。

|

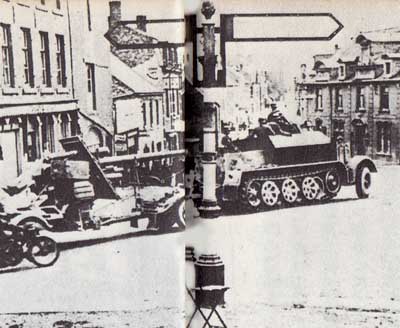

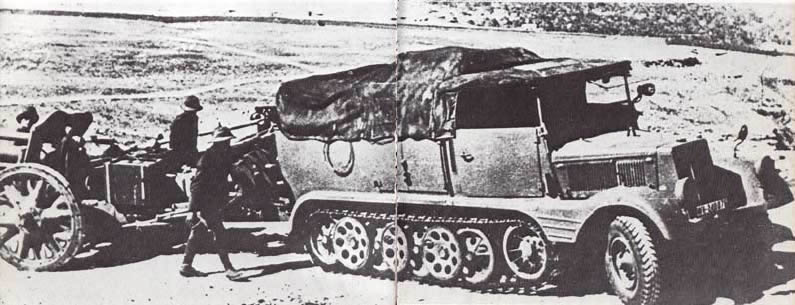

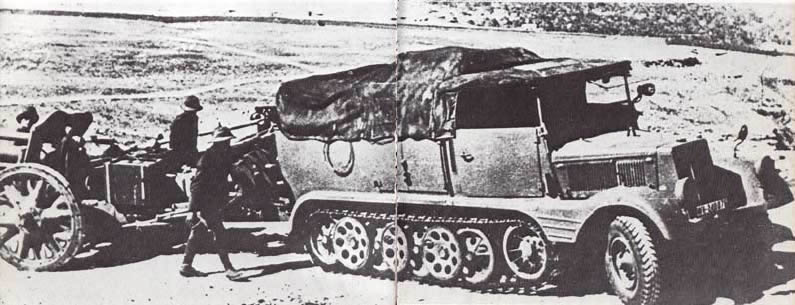

砲兵も機械化されていたドイツ軍:105ミリ榴弾砲を牽引するハーフトラック

|

11 ロンメル指揮下の第25戦車連隊 top

ドイツ機甲軍部隊の主力は、十五日夜までにミューズ川の渡河を終り、ファイエル将軍の第一機甲師団の一部は二四キロ前進し、ロンメルの第七機甲師団は、フィリップビーユを越えて四二キロも前方を驚くべき――従来の軍事常識からするとムチャな――速度で突進していた。

ロンメルの第七機甲師団の先鋒、第二十五戦車連隊は孤立して捕捉され、たやすく撃破されることになるかもしれなかったが、ロンメルは、いまやフランス軍は反撃できる心理状態にはないと確信していたので、電撃的な前進を命じていた。

フランス軍は群れをなして降伏した。

ちょっと銃火をあびせただけで、フランス軍将兵はいたるところで降伏した。

機甲師団は思うままに前進を続けていた。

フランス軍の将兵は、どうしてこんなところにドイツ軍の戦車が現れたのか、信じられなかったので、うろたえてしまい、一発も撃たないうちに大部分がドイツ軍の捕虜になってしまったのである。

クライスト機甲集団は、ねりあげた作戦計画を六日間で達成してしまった。

この作戦の間、ドイツ機甲師団は空軍からの援助をうけただけで、あとは全く自力で、この大作戦をやってのけたのだが、このドイツ軍の破竹の進撃は、ある程度は、フランス軍が反撃の能力と戦意に欠けていたことに助けられたともいえるであろう。

12 かみつくグーデリアン将軍 top

しかし五月十五日の夜、ドイツ機甲師団が、フランス全国民の戦力と戦意を崩壊させるために、全力を発揮しようとしているとき、ドイツ軍の首脳陣は、動揺しはじめ、宿敵フランスを撃滅する絶好のチャンスを逸しそうになってきた。

グーデリアン将軍は、いまや、パリを直撃すべきか、あるいはアミアンをとおってイギリス海峡に突進すべきか、重大な局面に立たされていた。グーデリアンの第十九機甲軍団の第一、第二両機甲師団が、肩をならべて前進しており、ラインハルトの第四十一機甲軍団はその右側を、遅れた時間を取り戻そうと急進していた。

ホトの第十五機甲軍団も、ロンメル第七機甲師団を先頭に前進を続けていた。

五月十五日の夜、クライスト機甲集団司令官は、A軍集団司令官ルントシュテット将軍とヒトラー総統から、フランス領内に奥ふかく侵入した機甲師団の側面に、歩兵の集団を配置しなければ危険なのではないかという意向を示されたため、指揮下の各機甲師団に一時停止を命じたのである。

グーデリアン将軍は、この停止命令に激しく反対し、機甲師団は前進を続けるべきだといって、クライスト将軍にかみついた。

クライスト将軍は、しぶしぶグーデリアンに、あと二四時間だけ西方に前進することを許可した。

この二四時間のあいだに、グーデリアンは、部下の機甲師団将兵をはげまし、六五キロ以上も前進して、マールとドルシー〔マールとランのあいだ〕の線に到達した。

ラインハルト将軍の第四十一機甲軍団も、これを追ってイルソンに達していた。

13 急進続けるロンメル師団 top

ロンメル将軍の第七機甲師団は、いぜん、ものすごいスピードで前進を続けていた。

ロンメルは戦車連隊の先頭にたって、たえず自動車搭載歩兵部隊の遅れるのを、どやしつけながら突進し、クレールフェに達した。

ロンメルの第七機甲師団は、マジノ要塞線の延長陣地(まだ未完成で、コンクリート製の拠点だけあった)にぶつかった。

ロンメルは、師団の砲兵と戦車の射撃で、フランス軍を沈黙させ、ついで工兵隊を使って、陣地の銃眼に爆薬をしかけ、拠点を爆破し、さらに対戦車障害物や鉄条網をも破壊して、この陣地を突破した。

あたりの家々は燃えあがり、炎が悲惨な光景を照らしだしていた。

ドイツ機甲師団が前進するにつれて、沿道に火の手があがり、ドイツ機甲師団の到着をつげるノロシのように、炎はフランス北部に拡がっていった。

ロンメルは、たとえメクラ撃ちでも、フランス軍に損害はあたえなくとも、フランス軍の士気をくじく効果があると考え、第二十五戦車連隊に、弾丸をブッぱなしながら、燃えあがる部落をとおりぬけて、まっしぐらにアベーヌに向って突進することを命じたのである。

ロンメル将軍の第七機甲師団は、十六日の夜を徹して前進を続けた。

フランス軍は、呆然としてたちすくみ、混乱のうちに降伏した。

十七日午前七時三十分、ロンメルは、ルカトーの郊外に達した。

ロンメルの第七機甲師団は、先頭からしんがりの部隊まで、八〇キロもあり、張りつめた糸のようにのびきっていたが、ロンメルは、するどい槍のような機甲師団の攻撃により、フランス軍の防衛陣地の一角に突破口を切り開いてしまった。

フランス軍兵士たちは、逃げ道を探す者、降伏する者のがほとんどで、戦闘に参加するものは、ごく少ししかいなかった。

ロンメル師団は、グーデリアン、ラインハルト両軍団による主攻撃を側面から援護する任務だったので、“冒険的”とさえいえる突進をしても、余り上官の心配のタネにはならなかったのだが、クライスト将軍とグーデリアン将軍のあいだには、またもや一悶着が持ちあがっていた。

|

戦利品:ドイツ軍に捕獲されたフランス軍戦車

|

14 急進撃をドイツ首脳部懸念 top

十七日の朝、グーデリアン将軍の第十九機甲軍団の第一機甲師団がオアーズ川に到達したとき、クライスト将軍から停止命令がだされた。

グーデリアン将軍は、クライスト将軍の余りにも独断的な停止命令に腹をたてて、クライスト将軍に辞任を申しでた。

クライスト将軍は、あっさりとグーデリアンの辞任を認めた。

しかしA軍集団司令官ルントシュテット将軍は、グーデリアン将軍をやめさせる手はないと考えたので、第十二軍司令官のリスト将軍に仲裁させて、一種の“名目”をもうけて、グーデリアンの機甲師団を“前進”させたのである。

この“名目”というのは、グーデリアン将軍の軍団司令部は現在地に停止させるが、軍団所属の機甲師団は“強行偵察”のため前進してよいというものであった。

それにしても、どうして、ドイツ軍上層部は機甲師団の前進にストップをかけようとしたのであろうか。

ドイツ軍参謀本部では、ドイツ機甲師団の成功とフランス軍の敗北によってかもしだされた有利な情勢を十分に認識している者もいたが、また一方では、この先、起りそうな危険を心配する余り、機甲師団の突進したあとを、普通の歩兵部隊で、必死になって固めなければならない、と考える者もいたのである。

ドイツ軍首脳部は、ドイツ機甲師団の進撃が余りにもスピードがありすぎるので、フランス国内ふかく侵人するにつれて、長くのびた進撃路の側面をフランス軍に攻撃される危険があることを、たえず警戒していたのである。

しかし、心配されたフランス軍の組織だった反撃は、ほとんどみられなかった。

フランス軍の予備兵力は、溶けてなくなったかのようにバラバラになり、反撃があったとしても、局地的で小規模なものしかなかった。

こうしたフランス軍の局地的反撃のうち特記すべきものは、フランス第三機甲師団と第四機甲師団の反撃であろう。

シャルル・ドゴール少将指揮のフランス第四機甲師団は、ランで激しい反撃にでたが、ドイツ軍の第一機甲師団に阻止され、フランス軍将兵は、もちまえの勇敢さもむなしく、退却しなければならなかった。

一方、フランス第三機甲師団はセダンのすぐ南で、反撃をくわえた

が、当初は成功したものの、まもなくドイツ第十機甲師団に、側面を攻撃されて、これも退却したのである。 |

シャルル・ドゴール少将(フランス)

|

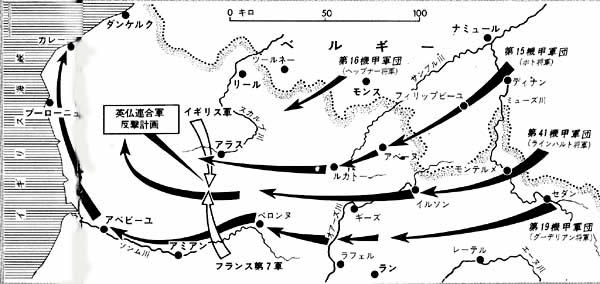

15 連合軍の後方分断 top

こうして、ドイツ軍の先頭をきって、三個の機甲軍団は、思うがままにフランス国内を西にむけて突進して、アベビーユに達し、イギリス海峡目前にせまっていた。

このため中部ベルギーにいる連合軍は、戦線の後方に迂回され、包囲される運命におちいったのである。

スカルプ川の北には、イギリス海外派遣軍、ベルギー軍、フランス第一軍、第七軍、それに第九軍の残存部隊といった連合軍の主力部隊がいたが、いまや後方をおびやかされ、裸にされてしまった南側を防御するために、戦線を急いで固めようと必死になっていた。

南部戦線では、セダン付近から敗走したフランス軍将兵が首都パリをまもる戦線を組織しようと努力していた。

しかしドイツ軍にあけられた大穴を塞ごうとしても、連合軍の予備兵力は無にひとしかった。

五月二十日の夜までに、第十九機甲軍団所属の第二機甲師団はアベビーユに達してイギリス海峡をのぞみみることができ、第一機甲師団はアミアンを占領した。

第四十一機甲軍団の第六、第八両機甲師団はラバッセ付近に達した。

ロンメル将軍の第七機甲師団〔第十五機甲軍団所属〕は、陣頭指揮をとるロンメル自身が、危険にさらされる冒険を繰返しながら(戦車部隊はいつも面白がって歩兵部隊よりもはるか前方を突進しながら)第五機甲師団〔ロンメルの第七機甲師団と同じ第十五機甲軍団に属していた〕がまだカンブレの東にいるというのに、アラスの郊外にまで達していた。この付近は第一次大戦で、イギリス軍戦車隊にドイツ軍が惨敗をきっしたところであるが、今度はドイツ軍の戦車が疾風迅雷の進撃を続けていた。 |

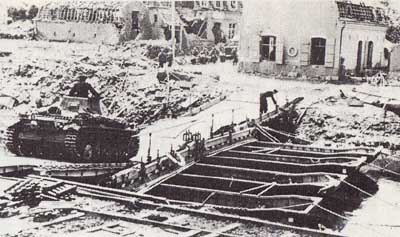

急進撃の代債:故障した四号戦車。

戦車の故障率はたかかった

|

セダンからの戦車部隊の行動は、全く頭ごとぶつかっていく突進であった。

戦術的に迂回することもあったが、局地的で小規模なものにかぎられていた。

いまやドイツ軍は、この大突破口から、フランス領ふかく、フランス軍の補結線を分断しつつ、主攻撃兵力をつぎこんで、北フランスとベルギーにある連合軍の主力をとらえる大包囲戦を行う絶好のチャンスをものにしていたのである。

もしドイツ軍機甲部隊が、すぐアベビーユから北に旋回してブーローニュからダンケルクに渡る諸港を占領してしまったら、英仏連合軍は完全に遮断されて、武器をすてるほかなくなってしまったであろう。

そのうえ、五月二十一日には、連合軍は、この海岸に向うドイツ機甲師団の突進を食い止めうる戦闘兵力を、この付近には全くもっていなかった。

連合軍に望みうることは、突進するドイツ機甲師団の先頭部隊にたいして、側面と後方から反撃をくわえることだったが、それとても、十分な兵力を集中することは、もはや絶望的であった。

大規模な反撃はできなかったにせよ、連合軍も必死であった。ロンメルの第七機甲師団がアラスの西からリールに向って、北方に旋回をしたときに、イギリス軍の重戦車二個大隊と歩兵二個大隊とが偵察的攻撃をしかけてきた。

16 88ミリ高射砲を対戦車砲に top

このとき、ロンメルはいつものように、第二十五戦車連隊を歩兵二個連隊のはるか前方を前進させており、歩兵連隊はトラックにのって後に続き、三七ミリ対戦車砲の護衛のもとに前進していた。

ところが、このドイツ軍の歩兵二個連隊は、イギリス軍の七〇両の戦車をもつ重戦車隊と鉢合わせをしてしまい、ただちに戦闘が始った。

英軍戦車は、重装甲だったので、ドイツ軍の三七ミリ対戦車砲は、全くききめがなく、またたくまに英軍戦車に制圧され、ドイツ軍の第七機甲師団の歩兵二個連隊は、大損害をこうむって退却した。

英軍重戦車部隊は、さらに前進したが、ドイツ軍の野砲陣地で食い止められた。

たまたま、この陣地には、八八ミリ高射砲が配備されていたが、ドイツ軍はこの高射砲をイギリス軍戦車にむけて発射した。

八八ミリ高射砲は、戦車にたいして強力な破壊力をもっていることが初めて実証され、戦運はロンメル将軍にほほえんだのである。

この結果、八八ミリ高射砲は、のちに“タンクキラー”として有名になり、対戦車砲として使われることになった。

しかし、ロンメル将軍の第七機甲師団の第二十五戦車連隊は、この戦争で、もっともわりの悪い役まわりになってしまった。

というのは、アラスでイギリス軍重戦車部隊とぶつかったとき、ロンメル将軍の先鋒をつとめていたこの戦車連隊は、反転するのが遅れ、不運な歩兵二個連隊を救援できず、おまけに、この途中、イギリスの対戦車砲陣地にぶつかり、二〇両以上の戦車を失った。

このアラスでの戦いは、小規模で、局地的なものだったが、ドイツ軍、連合軍双方の作戦に重大な影響を及ぼしたのである。

ヒトラーとドイツ軍首脳部は、この戦いに、ひどいショックをうけ、いままで抱いていた危惧の念をいっそう深め、イギリス海峡に望む各港を掃討しようとするドイツ機甲師団の突進をにぶらせ、ついにはストップさせてしまった。

ドイツ軍首脳部は、機械化部隊のスピードのある前進と、後方を進む歩兵部隊のテンポが余りにも違いすぎると、側面を攻撃された場合分断包囲される危険があることを、以前から心配していたのであるが、この懸念が現実のものになったからである。

ドイツ軍首脳部は、もし連合軍が大規模な反撃をしてきたならば、全機甲師団が、それぞれ前方の機械化部隊と後方の歩兵部隊とを分断され、貴重な戦車を失う結果になることを恐れた。

すでに、いままでの戦闘で破損したり、機械の故障で動けなくなった戦車もかなりあり、ドイツ軍の戦車兵力は弱体化していた。

|

イギリス海峡の港町ダンケルクに進撃するドイツ軍

|

17 “ダンケルクの奇跡” top

ドイツ軍首脳部は、これから、フランス征服という大作戦をまえに、戦車兵力を大切にしなければならないと考え、“虎の子”のドイツ機甲師団を、ベルギーの水路の多い地帯や建物の密集している地帯に投入することは、危険が多過ぎると判断したのである。

こうして、英仏連合軍がダンケルクから英本土にむけて撤退を続けているとき、ドイツ軍首脳は、機甲師団にたいして、ブーローニュとカレーを“慎重”に攻撃するよう命じた。

ダンケルク撤退作戦を援護するため、退却路を護っている連合軍の南翼には、大攻勢をくわえることはできず、こうして“ダンケルクの奇跡”が生れたのである。

さて、ドイツ軍統帥部の見解では、ダンケルクに圧迫されている連合軍を最終的に撃破する任務は、空軍にあたえられることになった。

陸軍は、この港付近に逃げこんだ英仏連合軍にたいして歩兵部隊を中心に補助的な攻撃をくわえるだけとなった。

カレーは五月二十六日にドイツ軍の手におち、ここに向ったグーデリアン将軍の第十九機甲軍団は、南からダンケルクに向って攻撃できる態勢になっていた。

しかし、このときまでには、ダンケルクの防御は、川のセキをきって洪水地帯もつくられて、さらに強化され、これを突破して占領することは断念しなければならなかった。

五月二十八日、第十九機甲軍団と他の軍団の主力は、戦場から引揚げられ、休養と整備をして、つぎの任務を準備するよう命じられた。

“ダンケルクの奇跡”の影響は、歴史に示されている通りだが、ともあれ、イギリス軍は、ドイツ機甲師団の攻撃をのがれた最初の部隊であり、ドイツ軍に対抗するための戦訓を学び取る機会をもった唯一の軍隊であった。

18 五個の機甲軍団に編成がえ top

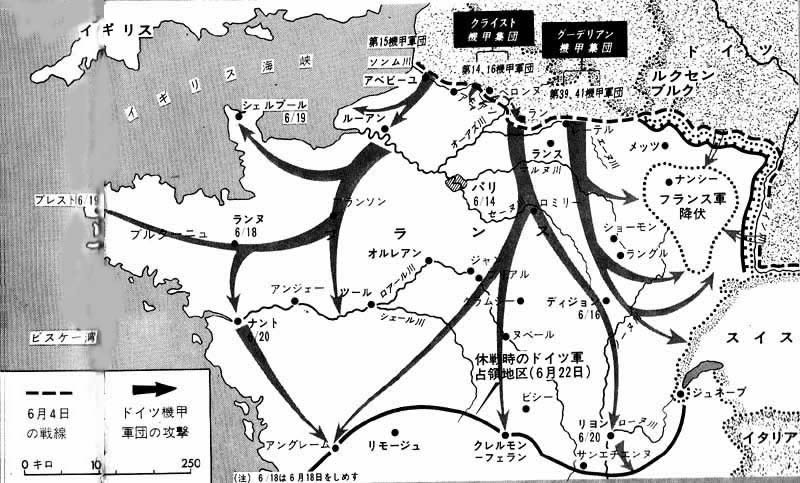

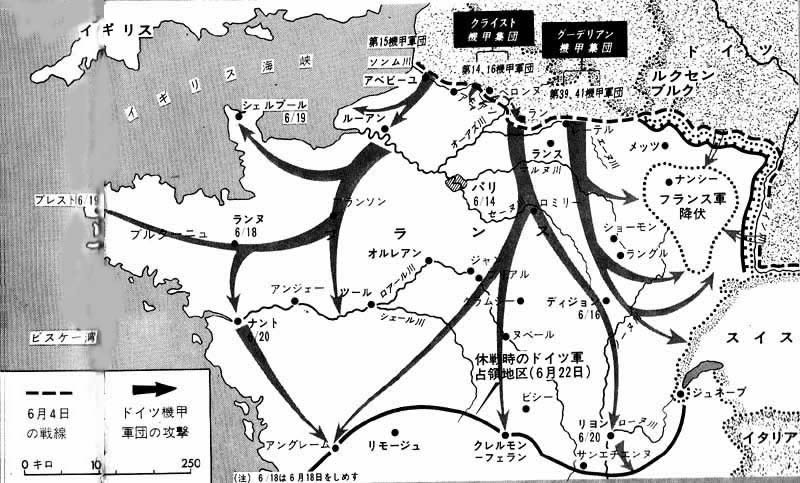

六月五日、ドイツ軍はフランス中心部にむけて大攻勢を開始した。

ドイツ機甲師団は、補充や整備をおえて、元来の戦力にまで回復していた。

機甲師団は編成がえされ、ほぼ同じ戦力をもつ五個の機甲軍団がつくりあげられた。

第十五機甲軍団の第五、第七機甲師団はアベビーユ付近に位置する。

第十四機甲軍団の第九、第十機甲師団と第十六機甲軍団の第三、第四機甲師団は、アミアン付近に位置し、この両軍団はクライスト機甲集団として作戦する。

レーテル北方には、新しく編成されたグーデリアン将軍の機甲集団が陣容を整えていた。

第三十九機甲軍団の第一、第二機甲師団、第四十一機甲軍団の第六、第八機甲師団とがグーデリアン機甲集団の中心であった。

六月五日、ホト将軍の第十五機甲軍団が攻撃の火ぶたをきった。

ソンム川で防衛していたフランス軍の抵抗を制圧し、ミューズ川の戦いと同じように、ドイツ機甲師団の大進撃が始ったのだ。

六月八日には第五、第七師団とも、早くもルーアン郊外に達していた。

その側面には、アミアン西方のフランス軍陣地を突破しておどりでた歩兵師団が、急進する機甲師団を援護しようと強行軍で続いていた。

一方、クライスト機甲集団の戦線ではつまずいていた。

アミアンからペロンヌの線のフランス軍陣地を突破しようとしたが、ここでフランス軍は初めて伝統的な決意にめざめ、必死の勇敢さをもって反撃した。

この戦線のフランス軍縦深陣地はたくみに配置されていて、突破がむずかしく、ドイツ軍戦車や砲兵がこれは罠〔わな〕かと思うと、もうそのときは、フランス軍砲兵による殺りくの場にはまりこんでいたのである。

|

フランス中部に進撃するドイツ軍

|

19 パリに近づく top

グーデリアン機甲集団の機甲師団も当初、クライスト機甲集団と同じく、フランス軍の抵抗にぶつかった。

エーヌ川では、橋頭堡を確保することがきわめて困難であった。

フランス軍砲兵がドイツ軍工兵隊の渡河準備を妨害し、繰返し反撃をしたので、ドイツ軍歩兵部隊は封じこめられて動きがとれなかった。

しかし六月十日の朝までに、ドイツ軍の戦車はエーヌ川の南岸にとりつくことができた。

こうなれば、もう機甲師団もちまえの速度はしだいにまして、突撃は急テンポで進展した。

六月九日の夜、ロンメル将軍の第七機甲師団を先頭とするホト将軍の第十五機甲軍団は、サンバレリ付近でイギリス海峡に達し、海岸地域を護っている全連合軍の後方を遮断してしまった。

一方、中央部の戦線ではアミアンとペロンヌ正面でつまづいていたクライスト機甲集団が、急いで東方に転進し、グーデリアン機甲集団の突破の戦果を利用して、ラン付近で前進を開始し、グーデリアン将軍の機甲集団と肩をならべ、フンス東西の地区を突進した。

フランス軍の抵抗力は予備兵力をもたないために、しぼみ初めてきた。

もはやフランス軍は縦深防御陣地によって抵抗をする実体を喪失していたのである。

首都パリは二個の強力なドイツ軍戦車の大集団にはさまれて、脅威にさらされていた。

クライスト機甲集団は十一日には、シャトーチエリでマルヌ川を渡って南進し、ホト将軍の第十五機甲軍団は六月九日に占領したセーヌ川橋頭堡から、パリを虎視たんたんと狙っていた。 |

勝利者たち:ルントシュテット将軍(左)とグーデリアン将軍(右)

|

一方、グーデリアン将軍の機甲集団は、六月十一日には、ランスを横に見て南進し、シャロンに向っていた。

この間、アルゴンヌ方面からフランス軍の第三軽機械化師団と第三機甲師団が、みじめにへった戦力ながら、必死に最後の反撃をかけたが、グーデリアンの機甲集団の敵ではなく、もろくも撃退されてしまった。

20 フランス降伏 top

フランス軍は十三日、首都パリを放棄した。ドイツ軍は十四日、歩兵部隊がパリに入城した。

ドイツ機甲師団はさらにフランスの残りの工業地区やマジノ要塞線の後方に向って突進を続けていた。

各機甲軍団の行動記録が、このフランス崩壊の速さと大きさを雄弁に物語っている。

ノルマンジー半島のシェルプールは六月十九日、ロンメルの第七機甲師団の攻撃で陥落した。

イギリス軍第一機甲師団の敗残兵たちは、ロンメルがこの町のはずれについたときには逃走中であった。

グーデリアンの機甲集団は、十六日にはスイスとの国境に達しており、この機甲集団とライン川にそうドイツ国境要塞線のあいだには、フランス軍の大部隊が包囲されていた。

六月二十日、リヨンが陥落したが、同じ日、六月十日参戦したイタリア軍が、ドイツ機甲師団の活躍をみならおうと南部フランスに侵入したが、みじめな敗北をきっしてしまった。

六月十七日、新しくフランス政府の後継者となったペタン元帥は、フランス国民にたいして、銃をすてることを命じた。

ペタンとしても、なお抵抗を続けることができたかもしれない。

実際、このあとも抵抗を続け、第二次大戦中に、他の戦場で戦い続けたフランス人はたくさんいた。

だがフランス軍は、組織的抵抗をする力を破壊されてしまっていたのである。

六月二十五日、戦闘はすべて終った。

21 機甲師団で全欧征服ヘ top

フランスのような大きな国家が、こんなにも早く、しかも攻撃する軍隊にこうも少ない犠牲のもとに征服されてしまった例は、歴史上あるとしても、きわめてまれであろう。

ドイツ軍の死傷者は約一五万六〇〇〇人で、機甲師団将兵の損害は、ドイツ機甲師団が大部分の戦闘に参加し、勝利の中心的役割りを演じたにもかかわらずきわめて少なかった。

しかし資材の面では、機甲師団の損失は驚くほど大きかった。

ことに軽戦車は速度は早いものの、装甲の薄い欠点をカバーできず、大損害をうけた。

三号戦車と四号戦車の火砲の威力は、英軍の「マチルダ」戦車とフランス軍の重戦車にぶつかったとき以外には、十分なものであることが立証された。

ドイツ機甲師団は技術的改良を急がねばならなかったが、とくに火砲の威力増強と、装甲防弾力の増強とが、第一に要求された。

ちかい将来、英軍戦車と戦うことになると考えられたからである。

そして機甲師団の歩兵大隊に、キャタピラーのついた装甲車両を配備し、戦車部隊にもっと密接に協力して戦闘することができるようにすることも、これにおとらないほど、大切なことであると考えられた。

一九四〇年の六月以降、ドイツ軍の将軍たちのなかで、機甲師団の決定的威力を疑うものは、もはや一人もいなくなった。

フランスでの戦いをつうじて、ドイツ機甲師団をどういう編成にすべきかという組織の問題と、どのようにして作戦に投入すべきかという戦術理論については、基本的な原則が確立されたといえるであろう。

ドイツ機甲師団の名声は、天下に轟き渡ったが、なかでも、これをもっとも称賛したのはヒトラーであった。

ヒトラーは、残るヨーロッパ諸国を征服する鍵は、ドイツ機甲師団にあると信じて、疑わなかった。 |

勝ちほこったエリートたち

補給の敗北:燃料のきれた英軍「マチルダ」戦車は

乗員によって火がはなたれた

|

こうして、ヒトラーは、大量の機甲師団を無理して造り出したのだが、残念なことに、量を求める余り、質を犠牲にしてしまったのである。

〔フランスの敗北については本シリーズ第14巻のパリ陥落』にくわしい〕

top

****************************************

|