|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

11 12

5 モスクワを目前にして総退却

ドイツ機甲師団のある将校は、一九四〇年〔昭和十五年〕の夏を“戦争最良の時”とのべている。

ドイツ国防軍は、いまや戦果に満足しきっていた。イギリスも、ドイツ軍の圧倒的優勢のまえには、そう長く持ち堪〔こた〕えられそうになかったし、戦争はすぐに片が着くだろうと考えられたからである。

ソ連だけが、依然ヨーロッパの軍事大国として重きをなしていたが、ソ連は一九三九年八月、ドイツと不可侵条約を結んで友好関係をたもっていた。

ソ連は、最新型の戦車をもつ巨大な戦車部隊を備えていることは明らかであったが、兵力については、大きな謎につつまれていたので、ソ連を攻撃するならば、破滅を招くことにもなりかねなかった。

1 ソ連をあまくみたヒトラー top

しかし、一九四〇年七月二十一日、ヒトラーは、一年後にソ連侵攻を敢行しようと決心した。

ヒトラーは、反共産主義という政治宣伝を基盤として、独裁者としての権力を掌握するにいたったのだが、その本人が、全世界に共産主義勢力を拡げようとしている国と、長く同盟関係を続けていくだろうとは、誰一人予期してはいなかった。

従って、ヒトラーはもちろん、ソ連も、いつの日か、一戦を交えなければならなくなるであろうと覚悟をしていたのである。

フランスは崩壊し、イギリスも弱体化している。

しかも、ドイツのほこる空軍と機甲師団の威力は、絶頂期にちかづいている。

このことからすれば、全ヨーロッパを征服しようとする計画の実行をためらう理由はなにもない。

ヒトラーは、こう考えていた。

またヒトラーは、自分自身にこういいきかせた。

「ソ連の力は強大だというが、みかけだおしのものだろう。

スターリンのたびかさなる政治的粛清で、ソ連軍の将校団は半減し、聡明な“頭脳”を失い、軍の士気は低下しているにちがいない」 |

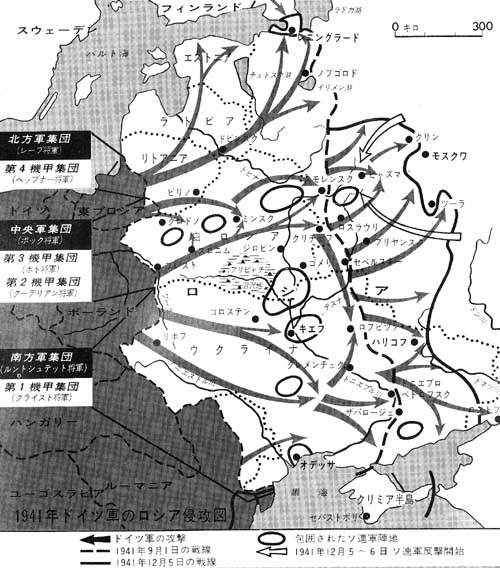

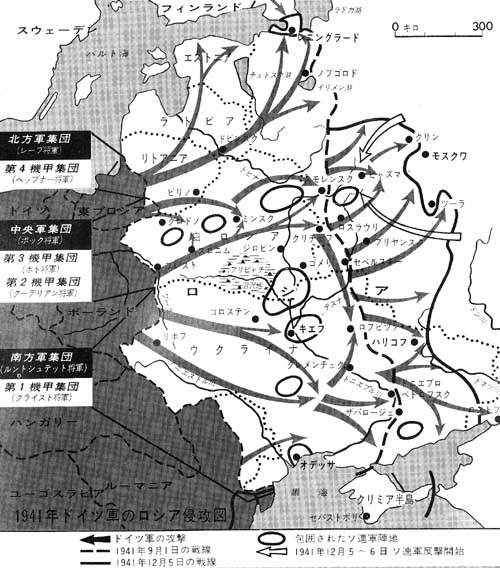

1941年ドイツ軍のロシア侵攻図

|

2 ソ連のT34、KV1型戦車 top

兵力の面では、ソ連軍はドイツ軍とくらべて、はるかに優勢であった。

ソ連軍は、二万両の戦車をもっていた。このうち一〇〇〇両以上が、優秀なT34戦車(装甲の形がよく、防弾力にすぐれていた)と重いKV1型戦車で、いずれも高初速の七六ミリ砲を装備し、技術的には、どのドイツ軍戦車よりも進歩していた。

しかし、ソ連戦車兵力の大部分を占める他の戦車は、性能が悪く、砲の口径も小さい旧式戦車であった。

軽戦車のなかには、イギリスのビッカース戦車の初期の型を基礎にした物もあり、アメリカ人のJ・クリスチーの設計になる高速戦車、BT2、3、5、7型(T34戦車の前身)もあった。

ソ連軍は、きわめて大きい重戦車をもっていた。

ソ連軍の戦車は、三七ミリ、四七ミリ、または七六ミリ砲のいずれかを装備していた。

しかし、これほど大量の戦車がありながら、一九四一年六月には、旧式戦車のうち約六〇パーセントが、機械上の原因で戦闘に使えない状態にあった。 |

ドイツ軍はおもわぬ強敵にぶつかった:ソ連軍のKV1型重戦車

|

これは器材の信頼性が乏しいことと、乗員の未熟さを裏書きするもので、ソ連軍にとっては、容易ならざる事態であった。

この間、ソ連軍は新型のT34戦車とKV1型戦車を、あらたに機械化された戦車師団――ドイツ機甲師団に相当する――に配備しつつあったが、ソ連軍の戦車の乗員たちは、これらの新型戦車に全く慣れず、また、あたえられた役割りをどのように演ずればよいかという点についても、十分な認識をもっていなかった。

3 ドイツ機甲師団は倍増されたが top

ヒトラーは、すでにのべたように、ドイツ機甲師団を二倍に増強した。

しかし、これでドイツの戦車の戦力が二倍になったわけではない。

一九四一年の六月、ソ連戦線に三二〇〇両の戦車を集中できたが、これはフランスで使われたのより、ほんのわずか多いだけであった。

もちろん、旧式の軽戦車にかわって多数の三号戦車と四号戦車(三七ミリ砲は戦車隊からほとんど姿をけした)が装備されていた。

約二〇個の機甲師団が使用可能であったが、この師団は六個師団をのぞいては全部戦車二個大隊ずつをもつだけで、六個師団だけがそれぞれ三個大隊をもっていた。

ドイツ機甲師団は、いぜん機甲軍団(通常一個または二個の機甲師団と自動車化師団、ときとして歩兵師団をふくむ)として使用され、二個の機甲軍団が機甲集団となり、野戦軍の下に編入されるのが通例となっていた。

つまり、このことは、機甲兵力の組織が、ドイツ軍のなかで、独自に作戦の統制をとることを許されていなかった、という事実をしめしているものとして注目されよう。

|

むなしい戦いに:ロシアの原野に出撃する機甲師団を見おくるグーデリアン将軍

|

4 軍事力を無視するヒトラー top

さてヒトラーは、世界の地図を塗り替えるために戦争をいどんでいた。

ヒトラーにとっては、地図を塗り替えることこそ意義があるのであって、そのために戦場におもむく兵士や戦車の運命などを気にはしなかった。

ヒトラーは、自分は政治家であり、軍人ではないと思っていた。

すぐれた軍人であったならば、戦争に勝つのは、機械ではなく、血のかよった人開なのだということを認識していたにちがいないのだが。

このため、ソ連侵攻計画では、たえず軍事的な配慮が無視され、政治的な動機が優先することになった。

このようにして、一九四〇年から四一年にかけての冬に決定されたソ連侵攻の“戦略”が、モメにモメたあげく、のちに害毒を流すようなものに落ちついてしまった。

作戦会議からもたらされた構想は、専門的な観点から、いろいろ修正されたものの、全体としてみれば、このいきさつに精通していた者にとっては、ロシア戦線におもむくドイツ軍の運命を考えるとき、百年も昔のナポレオンの“悲運”を頭の中から追いはらうことはできなかった。

5 ソ連侵攻のドイツ軍配備 top

ソ連侵攻計画〔赤ひげで有名なドイツ皇帝フリードリヒ一世にちなんで“バルバロッサ”(赤ひげ)作戦と名づけられた〕は、しだいに、煮詰まって、最終的な計画が作成された。

その概要はつぎのとおりである。

まず南部戦線では、ルーマニア軍とハンガリー軍〔ルーマニアとハンガリーは反ソ連の立場からドイツと手をむすんでいた〕が南の地区を警戒し、その北の地区から、ルントシュテット将軍の南方軍集団が、クライスト将軍の機甲集団を先頭に、キエフに向って突進する。

ボック将軍の中央軍集団は、ミンスク、スモレンスクをへて、モスクワをめざす。

この中央軍集団には、グーデリアン将軍とホト将軍の二個の機甲集団が配備される。

北方では、レープ将軍の北方軍集団がレニングラードめざして前進する。

この計画は、ヒトラーの政治目的を具体化したものであり、第一目標は交通の要衝と政治上重要な地点にむけられ、ついで工業地帯の占領に重点がおかれた。

そして、ソ連の野戦軍を撃滅するという、高度に重要な軍事目的は、この大きな政治的計画のなかで、当り前のことだという程度に、取り扱われていた。

ドイツ軍部の目からみれば、唯一の価値ある目的は、ソ連軍の撃滅であり、その主役を果すことになっていたのは、機甲集団であった。

6 機甲兵力の使い方に両論 top

不幸なことに、ドイツ軍の将車たちのあいだで、機甲集団をどう使ったら、一番良いかについて、意見がわかれていた。

機甲部隊を重視せよと主張する急進派のグーデリアン、マンシュタインなどの将車たちは、機甲集団を独立して自由に行動させるべきだとして、当初の突破作戦が成功したあとは、ソ連の後方深く進撃し、歩兵部隊ができるだけ早く追いつき、混乱におちいったソ連軍を包囲し、殲滅〔せんめつ〕すべきであるという意見をとなえた。

一方、オーソドックスな考え方の将軍たちは、各軍または各軍集団のなかで、機甲集団が決定的打撃力をもっていることは認めるものの、包囲したソ連軍の殲滅を完成するためには、機甲集団は軍の主力と緊密に協同作戦をとるべきだと主張した。

両所とも、強力なソ連軍を包囲した場合、包囲の輪を、機甲師団だけの力で長時間、保持することはできないという点では、意見が一致していた。

しかし、グーデリアン将軍らの縦深突進派は、主としてソ連軍を崩壊させる攻撃力として機甲師団を評価していた。

(これは、機甲師団の安全をはかるためには、とにかく、たえず機動して、敵を終始不安におとしいれる必要があるという理論にもとづいている)

一方、正統派は、もし機甲師団が軍の主力から離れた場合、双方が援助しあえないうちに、撃破されてしまう恐れがあると懸念していた。

この論議は戦闘開始のときまで、事実上、解決されていなかった。

機甲集団は、形式的には、軍の指揮下におかれたが、機甲集団の司令官たちは、実質的には、自分たちの理論にもとづいて考え、そして行動したのである。

|

はてしないロシアの大草原をすすむドイツ軍戦車

|

7 機甲師団各地から集結 top

一九四一年の五月から六月にかけて、北は北氷洋〔北極海〕から南は黒海にいたるソ連の国境西方に集められたドイツ軍は、史上まれにみる大軍であった。

軍の移動はたいてい夜間に行われ、軍隊と兵器の大集団、大量の補給品は部落や森林に隠され、その秘匿には極度の注意がはらわれた。

この集結地域に、最後に到着する者のなかに、機甲師団が含まれていた。

機甲師団が集結することは、攻撃の前ぶれを意味するので、あとまわしにされたのである。

ある機甲師団は、激しい訓練のあと、ドイツ本国から直接集結したが、クライスト将軍の機甲師団に属していた師団は、バルカンの戦場から急いでかけつけてきた。

この集団のなかで、ギリシャの南部まで進んでいた師団は、数百キロ以上も走破したあとなので、整備の必要にせまられていた。

バルカン作戦は、大きな犠牲を強いられたのである。

機甲師団の将兵たちは元気いっぱいであった。

彼らは戦車、装備、指揮官を信頼しきっていた。

また戦争の目的についても確信をもっていた。しかし、きたるべき任務は恐ろしいものであった。

中央ヨーロッパに住む者は、厳しい歴史を覚えているし、ロシアのはてしもない拡がりには、本能的な恐怖心をいだいていたのだ。

もちろん、全作戦は、可能なかぎりギリギリまで極秘のうちにすすめられていたので、上級指揮官といえども、その目標がどこであるかは、なかなか明らかにしてもらえなかった。

たとえば、マンシュタイン将軍〔このとき、北方軍集団のヘップナー将軍の機甲集団指揮下の第五十六機甲軍団長であった〕は、五月まで作戦計画を知らなかった。

一方、ソ連としても、ドイツとの不可侵条約や“末ながき友情の誓い”に、目をくらまされているというわけにはいかなかった。

すでに数週間にわたって、ドイツ軍の大軍が西方国境に集結しつつあることを知っていたし、また、もし攻撃をうけた場合に備えて、数ヵ月にわたって防衛準備を強化してきていた。

実際のところ、ソ連軍の配備は全く防衛的なもので、国境線からはるか後方まで縦深に配置されていた。

しかし、ソ連軍の前線部隊に、戦闘配備につけというような警告は、なにもあたえられなかった。

ソ連軍の多くの部隊は、頭上に爆弾がおち、陣地のまっただなかにドイツ軍戦車が跳び込んできたとき、初めてドイツ軍の侵入を知ったという有様だった。

ドイツ軍の戦車が吸気管だけを水面上にだしてブーク川の川底を進んできたのをみて、ソ連軍の将兵はドギモをぬかれたのである。

|

ソ連軍戦車の反撃に猛射中のドイツ軍対戦車砲

|

8 中央軍集団国境を突破 top

六月二十一日国境を突破した中央軍集団は、六月二十四日までにスロニム付近で、はじめてソ連軍大部隊の包囲に成功した。

ここではグーデリアン機甲集団がブレスト方面から旋回急進し、第九軍がグロドノから南に進撃したのである。

この間、ホト機甲集団はビリノに達しミソスクに前進を続けグーデリアン機甲集団を追いこして進撃した。

グーデリアン機甲集団は、スロニムから東に向うと、さらに大きな包囲行動をおこし六月二十九日、ミンスクの東でホト機甲集団と手をつないで包囲網を完成した。

地図の上でみると、機甲部隊は危険と思われるほど小さいものであり、また事実そうであった。 |

ドイツ軍50ミリ対戦車砲PaK38

1941年、37ミリ対戦車砲にかわって装備され対空・対戦車両用の

強力な88ミリ砲とともにドイツ軍対戦車防御の基本兵器となった。

これらの対戦車部隊が作戦機動中の機甲師団の側面を援護する

重要な役割リをはたした。

発射初速、毎秒1,200メートル、AP40弾を使用、

30度の角度で900メートルの距離で56ミリの装甲板を貫通した |

このかぼそい触手〔部隊〕は二十四日、ソ連軍が懸命に反撃してきたため、厳しい試練をうけることになった。

戦車対戦車の激突がいたるところで起った。

両軍とも混乱状態にまきこまれたが、ドイツ軍は指揮統率がすぐれていたので勝ちをしめ、ソ連軍戦車は、より新式なドイツ軍戦車のまえに屈服したのである。

北方軍集団の一翼をになうマンシュタイン将軍の機甲軍団は、すばらしい進撃をみせた。

これはマンシュタインのすぐれた指揮によって生みだされたものだが、機甲部隊が独立した行動で成功した模範例となった。

|

解放者としてドイツ軍をむかえるロシアの農婦たち

|

9 マンシュタイン機甲軍団猛進撃 top

マンシュタインの第五十六機甲軍団 〔第八機甲師団、第三自動車化師団、第二百九十歩兵師団よりなる〕は、ドビンスク〔現在のダウガフピルス〕にむけて、四日間で三二〇キロ前進した。 第八機甲師団と第三自動車化師団は、ソ連軍の三個軍団を横にみながら突進し、第二百九十歩兵師団から八○キロ以上も先に進んでしまうこともあった。

このため、ソ連軍は混乱におちいってしまい、ドビンスクにむけて退却する部隊もあったし、逆に、突破口をひらこうとして、マンシュタインと合流しようとして急進していたヘップナー将軍の第四機甲集団の部隊に、反撃してきた部隊もあった。

マンシュタイン将軍は、この突進でソ連軍は全く動揺しているし、機甲師団は危険にさらされていないと確信していたので、落着きはらっていた。

いまや、マンシュタインは、つぎの攻撃目標がどこであるかを、いつ命じてくれるのかということに、最大の関心をよせていた。

マンシュタインとしては、足の遅い第十六軍が渡河するのを支援するために、ドビナ川の渡河地点を護っているのが、嫌で嫌で我慢ならなかった。

これでは、ソ連軍が集結して、反撃してくる機会をあたえることになる、とマンシュタインは考えた。

マンシュタインの機甲軍団は、左翼のラインハルト将軍の第四十一機甲軍団よりもはるかに前進していた。

ラインハルトの軍団〔第二第六機甲師団、第三十六自動車化師団、第二百六十九歩兵師団よりなる〕の前進が遅れたのは、ある程度は、ソ連軍戦車が技術的にまさっていたことによるものであった。

10 KV1型戦車に手こずる top

ツインハルト軍団の第六機甲師団の二個戦闘群は六月二十三日、ソ連軍戦線の突破に成功した。

ところがその後、ソ連軍のKV1型戦車一両が主要な補給路上に立ちはだかっているのを発見した。

補給の車両部隊を道路外から通過させようとしたが、すぐに森林や沼地にぶつかってしまうので困難であった。

五〇ミリ対戦車砲で約一〇〇〇メートルの地点からKV戦車を射撃したが、この戦車の装甲はあつく、貫通できない。

このソ連軍戦車は落着きはらって七六ミリ砲でドイツ軍の五〇ミリ対戦車砲一二門をねらい撃ちした。

ドイツ軍の八八ミリ砲が陣地について射撃をはじめるまで、同じことの繰返しだった。

二四時間たってもKV戦車はそこにいた。テコでも動かない。

八八ミリ砲が背後にまわって、KV戦車の旋回砲塔の後方に二発ぶちこんで、ようやくカタをつけた。

ソ連軍兵士の、頑強な粘りと、物に動じないことは、まことに恐るべきものがあった。

しかし、ドイツ軍は機動によってソ連軍を数千、数万と包囲していった。

ミンスク付近では中央軍集団の挟撃で約三〇個師団のソ連軍が包囲されてしまい、莫大な軍需品がドイツ軍の手におちた。

だが、多数のソ連軍兵士は、機甲部隊の警戒線の手薄なところや、退路が封鎖されてないところを見つけだして、脱出してしまった。

プリピャチ沼沢地の南では、ルントシュテット将軍指揮の南方軍集団に属するクライスト機甲集団が、国境を突破したのち、後方の陣地を固めようとするソ連軍を、次から次へと撃破して進撃した。

その快進撃ぶりは、一年前のフランスの戦いとそっくり同じであった。

ドイツ軍は、これまでの戦闘で、損害を最小限にするという原則を忠実にまもってきたが、これは、大きな損害をうけそうなところには、足を踏み入れないということでもあった。

ルントシュテット南方軍集団司令官は、機甲師団にたいして、キエフの町やプリピャチ沼沢地に入ることを許可しなかった。

ルントシュテット将軍は、そのかわり、機甲師団が威力を発揮できる平地地帯を自由に行動させ、八月八日までに、ブーク川の東方地区にいるソ連軍の二個軍を大きく包囲しようと考えていた。

11 ドイツ軍戦車の損耗めだつ top

ソ連への侵略を開始してから六週間たった。

ドイツ機甲師団は、いままでに、これほど長いあいだ戦闘を続けてきた経験がなかった。

戦車や車両は、ひどい損耗の徴候をしめしはじめていた。

いままでの例では、戦闘が終ると戦車はドイツ本国に送りかえされ、そこで入念な点検と整備をうけていたのである。

このためドイツ軍は、実戦部隊に修理整備機関を分遣していなかった。

そんな必要にせまられることになろうとは、夢にも思っていなかったのである。

ところが、いまや、この問題が大きくクローズアップされてきた。

戦車や車両はソ連領内で故障し、破損していたのだが、部品類(これを取り扱う技術者も)は、遠くドイツ本国に残っていたのである。

そのうえ、イギリス軍と同じように、頑強に戦うソ連軍によって、戦車の損耗は、かつて経験したことのないほど激しかった。

ドイツ国防軍は、アフリカ軍団が小規模ながら、すでに灼熱の砂漠で経験した苦汁を、再び味わわされているにすぎなかった。

アフリカ軍団が、トブルク前面でストップさせられたと同じように、ロシア戦線でも、あちこちで前進は停滞していた。

12 モスクワ進撃ストップ top

北方軍集団は、レニングラードめざして前進を続けていたが、イリメン湖に近づくにつれ、ソ連軍の強力な抵抗にぶつかり、八月十六日までかかって、やっとノブゴロドに到達したのである。

中央軍集団は、七月中旬までにスモレンスク付近でソ連軍を包囲殲滅し、七月末にはデスナ川を渡り、モスクワヘの道は大きく開かれたと判断していた。

中央軍集団は、すでに国境をこえてから六五〇キロ前進し、めざすモスクワまで、あと三二〇キロの地点に達していたのである。

ところが、ドイツ軍統帥部は、中央軍集団にたいして、モスクワヘの突進を命じないばかりか、南方軍集団の戦線が掃討されるまでは東方への前進命令をくださなかった。

八月三日、中央軍集団にぞくするグーデリアン将軍の機甲集団は、連携の悪いソ連の反撃を粉砕して、ロスラウリとスモレンスクのあいだにいたが、そのころ、この正面には、ドイツ軍のモスクワヘの進撃を阻むために、かなり強力なソ連軍部隊が護りを固めていた。

ゴメリとキエフのあいだには、もっと強力な第五、第二十二、第二十六、第三十七軍からなるソ連軍が中央軍集団と南方軍集団のあいだに残っていた。

これらのソ連軍は、実際は、ドイツ軍の中央軍集団と南方軍集団におしまくられて、崩壊の危機にたたされていたのである。 しかしドイツ軍首脳には、このソ連軍がドイツ軍の中央軍集団の南翼にたいして、重大な脅威であるかのようにも思われた。

ヒトラーはグーデリアン将軍の機甲集団に南にむけて攻撃するよう命じ、同時に、北方軍集団にも増援することを命じたので、モスクワヘの前進は、北部戦線が片付くまで一時見あわせなければならないことになった。

13 補給に困難きたす top

ところで、実際のところ、万事は補給にかかっていた。広いロシアの土地は、ドイツ国防軍のように、ガソリンをつかってうごく大軍を維持していくためのものを、全くあたえてくれなかった。

燃料補給のできる補給廠も残っていないし、前進のために必要な大量の資材を輸送する大きな交通量に、道路は耐えられないし、鉄道はひどく破壊され、橋架は落されていた。

とくに鉄道の軌道の幅が違うのでドイツの幅に改修しなければならなかった。

新しい命令にもとづいて、南北から挟撃突進する二つの機甲集団――北ではグーデリアン将軍の第二機甲集団がクリチェフからセベルスキーをヘて、南からクライスト将軍の第一機甲集団がドニエプル川をこえクレメンチュクに――が前進できるにたる軍需品を集積できたときには八月も末になっていた。

攻勢が開始されたときには、この二つの機甲集団は六五〇キロ近くも離れていた。

東方ではソ連軍が必死になって、新しい部隊をかきあつめ、南進するグーデリアンの機甲集団の側面に向って反撃をくわえていたが、ドイツ軍が包囲しようとしている袋のなかには六五万人のソ連軍がいたのである。

挟撃するドイツ軍が、北と南から前進して、九月十五日、ロフビツァで手をつなぎ、ウクライナ大包囲戦が終ったとき、この袋のなかには捕虜の大群(大部分は進んで投降した)とキエフ付近では信じられないほど大量の軍事資材があり、すべてドイツ軍の手におちたのである。

14 おくれすぎたモスクワ攻撃 top

このドイツ機甲師団の大勝利はヒトラーの名誉でもあったのだが、それでもソ連軍は戦いを続けた。

レニングラードは、八月の末以後、強固な防衛線の後方にたてこもって、ドイツ軍の包囲攻撃を持ち堪えていた。

八月にモスクワ突進をめざしていたドイツ軍は、いまや遅れて、十月になって始めなければならないという破目に陥いった。

しかし、ソ連軍にとって“天然の連合軍”の第一陣――泥――が増援にあらわれた。

まもなく第二陣――冬将軍――がソ連軍のためにやってくる。

ロシアの冬の厳しい寒さは、泥を固めはするものの、ドイツ軍に恐るべき苦難を強い、その前進を阻むことになるであろう。

理屈からいえば、ドイツ軍兵士にとっても、またヒトラー――耳を傾ける気があったとしたら――にとっても、ソ連軍にたいして大攻勢をかける時期が、もうとっくに過ぎ去ってしまったということは、明白な事実であった。

しかし、ヒトラーの野望は、とどまるところを知らなかった。

ドイツ機甲師団の見事な成功が、彼の判断を誤らせた。

ヒトラーは一つならず二つもの新しい攻勢を計画した。

第一の攻勢は九月三十日に開始され、南方軍集団がハリコフ、ドン川下流工業地帯、コーカサス油田地帯をめざすものであり、第二の攻勢は十月二日に開始し、中央軍集団正面で三個の機甲集団を集中して、モスクワを占領しようとするものであった。

攻勢開始後の三週間、戦闘の経過はどこでもほぼ同じようなものだった。

ドイツ機甲集団は、たちまちソ連軍の防衛線を突破して、後方深く進撃した。

ドイツ軍の機甲集団は、ソ連軍をいたるところで包囲圧迫し、脱出できないソ連軍将兵を捕虜にし、さらにつぎの獲物をもとめて東に向って突進した。

ソ連軍の損害は大きく、とくに戦車は大損害をうけ、局地的戦場の大部分で、数の上でも劣勢になってしまった。

モスクワヘの道は、大きく開かれた。

ドイツ軍の機甲集団は、もし各所で包囲したソ連軍を撃滅することに使われなかったら、たいした妨害をうけずに、モスクワに突進できたかもしれない。

15 ソ連、抵抗して時間かせぐ top

しかし、包囲されてもあくまで戦いぬいたソ連軍将兵の犠牲が、ソ連軍首脳部に貴重な時間をあたえ、ソ連軍は首都モスクワを直接まもる防衛陣地を急いで造り上げたのである。

ドイツ軍の南方軍集団は、ザポロージェの東方地区で、かなりのソ連軍を包囲したが、ここでもまた、頑強な抵抗をうけて阻止された。

ドイツ軍の南方、中央両軍集団が多くの犠牲をはらって、勝利をにぎり、再び前進にうつる態勢をとったときには、もはや十月中旬になっていた。

ドイツ軍の攻勢は、いままでと同じやり方ではじめられたが、今度は全く困難な状況に追い込まれてしまった。

ソ連軍は、ドイツ軍の包囲攻撃をたくみに回避しつつ、後方の防衛線まで徐々に退却していったので、後退するにつれて、反撃力は強固なものになっていった。

これにたいして、ドイツ軍の補結線は、長く伸びてしまったので、補給路が危険にさらされるのを防ぐために、守備部隊を分散させなければならなかった。

そのうえ、ちょっとでも天候が悪化すると(何度も起ったが)路上だろうが、路外だろうが、一面ドロの海となり、前進は困難をきわめた。

ドイツ軍は、それでも前進を強行したが、しだいに寒さと雪のつらさが、身にしみてこたえてきた。一九四二年一月、モスクワの平均気温は、零下一八度という物凄さであった。

16 ナポレオンの失敗が念頭に top

ドイツ軍の将軍たちは、モスクワに近づくにつれて、一八一二年、ナポレオンがおちいった、あの恐ろしい運命のことを、しらずしらず、思いだしていた。

ナポレオンは人間の力で戦いを進めたのだが、一九四一年のドイツ軍には、このほかに機械があった。

ドイツ軍にとって、機械、とくに戦車の状態が悪化したとき、機械化によるはてしない複雑さをうまく乗切っていくのは、至難のわざであった。

ドイツ軍は、ドイツ本国にある中央修理廠をソ連の前線に分遣することを含め、大量の部品類を急ぎ前線に輸送しはじめた。

しかし、都合の悪いことに、戦車や車両の修理をやるのは、製造会社の責任になっていたので、前線に届いた部品類を取り扱う兵士たちが不慣れであったことと、また部品類が必要なところにいかず、迷い子になったりして、修理作業は難航した。

たとえば南方軍集団では、保有していない型の戦車の部品が貨車数両分も送り着けられて、もてあましていたがそのとき北方軍集団では、その部品が届くのを首を長くして待っていた、というようなこともあった。

道路には、本国の修理廠にもって帰るわけにもいかず、修理もできない戦車がゴロゴロしていて、もっと前線に送り届けるために戦車の部品類を積んできたトラックの道を塞いでいるというケースもあった。

ドイツ機甲軍のゼンマイは、こうしてゆるみはじめ、同時に、ドイツ軍の攻勢もにぶってきた。

十月の末になって、ドイツ軍の前進がすべて停滞したことは、ヒトラーにとっては意外であった。

ヒトラーは、ドイツ軍部隊が攻撃できなくなった原因を理解していなかったし、ソ連軍が祖国の奥深く後退しつつ、必死の力で抵抗していることも知らなかった。

九月の末になって、大攻勢を開始せよと命じたことは、大きなバクチをうったのだとしても、十一月になっても、まだモスクワを包囲しようと必死になっているのは、軍事的にみて自殺行為にひとしかったのだが、ヒトラーは、これを厳命した。

戦車の戦力は、極度に低下し、将兵の士気は寒さでこごえ、車両は凍ってシリンダにヒビがはいっていた。

ドイツ軍は、全軍が青息吐息の状態におちいっていた。厳しい冬将軍のなかで戦闘する準備を、なにもしていなかったからである。

それにもかかわらず、ドイツ軍はモスクワヘの最後の攻勢を強行した。

しかし、ドイツ軍はほんのわずかしか前進できず、いたるところで、ソ連軍の反撃に悩まされていた。

17 クレムリンの尖塔を目前にして top

モスクワにちかい森の中から、ドイツ軍の第二機甲師団の将兵たちは、遠くクレムリン宮殿の尖塔をみることができた。

少数の歩兵部隊がモスクワ郊外に突入したが、ソ連軍に撃退されてしまった。

一二月五日、ドイツ軍のモスクワヘの攻撃は、いたるところで阻止され、翌六日、ソ連軍は、いっせいに冬季大攻勢に転じたのである。

これより先、ルントシュテット将軍の南方軍集団は、ロストフの近くでドン川に達したとき、すでにソ連第三十七軍の反撃をうけていた。

ドイツ軍は、十一月二十一日、ハリコフを占領したが、三十日には再びソ連軍に奪還され、退却せざるをえなくなり、ソ連軍は追撃に移った。

18 ドイツ機甲師団ついに退却 top

ドイツ機甲師団は、ここで、初めて全面退却の戦闘を余儀なくされたのである。

ドイツ機甲師団は、全軍を退却させるため、ふみとどまって、ソ連軍の追撃を阻止する任務をあたえられた。

このときの機甲師団の戦法は、全軍の先頭にたって突破口を開いたときの同じみの攻撃法であった。

つまり機甲師団は、扉を開くこともできたし、閉めることもできたのである。

南方軍集団は、機甲師団の活躍で、どうにか主導権をにぎり、数十キロ後退しただけで停止した。

しかしモスクワ正面では、 戦況はドイツ軍にとって絶望的になっていたのである。

ソ連軍は、ドイツ軍の戦法をそっくり真似て、ビャズマの方向に二方面から突進し、ドイツ中央軍集団を両翼から包囲する、壮大な攻勢を開始した。

守勢にまわったドイツ軍は、退却するよりほかにすべはなかった。

しかしヒトラーは“ふみとどまってたたかえ”と厳命し、ドイツ軍はかろうじて“恐慌”の危機を脱し、抵抗をつよめた。

これまでの二年間、いつも前進しか知らなかったドイツ軍は、いまや退却の方法を、自らの手で学びとらねばならなかった。

クリン〔モスクワ北西約一〇〇キロ〕付近で、第一機甲師団は、たくみに撤退したが、これは、機甲師団が包囲網から逃れるときの戦法の範例となった。

ヘップナー将軍の第四機甲集団がモスクワの北部郊外から撤退をはじめたとき、第一機甲師団は、クリンに派遣され、残りの機甲集団と第四軍が西方に脱出する道路を封鎖されないように、援護する任務をあたえられた。

これは、ほとんど一地点にとどまることを意味し、機甲師団には不向きな任務であったが、第一機甲師団は、激しい戦いを続けながら、この任務を見事に達成したのである。

しかし、この結果、第一機甲師団は主力から遮断され、孤立してしまったが、ソ連軍の強力な封鎖線を突破しようと、まず歩兵一個中隊を繰出して、牽制攻撃をかけ、ソ連軍を主封鎖陣地からおびきだそうとした。

第一機甲師団は、まえにもソ連軍に包囲されたことがあり、そのときの戦術を繰返したのだが、ソ連軍はまんまとこの手に乗ってきた。

ソ連軍は主陣地をはなれ、歩兵の牽制部隊に遅いかかっていった。 |

冬の戦い:戦車の墓場は雪にうずもれていく

被弾弾炎上した戦車から脱出するドイツ兵

|

そこで、第一機甲師団の全機甲部隊は、このすきに、道路を一目散に走り去った。

戦車、トラック、牽引車も逃げさり、砲兵は自分たちが退却する番がくるまで砲撃を続けた。

負傷兵には護衛がついて撤退し、捕虜になったものは、ごくわずかだった。

すてなければならなくなった器材は爆破され、焼きすてられた。

第一機甲師団は、この二四時間後にはほかの戦線で、戦闘に参加していたのである。

19 退却から立ちなおるドイツ軍 top

ところで、ドイツ軍は、いままで数々の勝利をおさめてきたのであるが、ドイツ兵の目からみれば、敵は減るどころか、むしろ、増えているという不思議な感じがしていた。

実際のところ、一九四一年十二月に、ドイツ統帥部の発表したソ連軍の推定兵力は、歩兵師団二〇〇、騎兵師団三五、戦車旅団四五を下らないとしていた。

これは、主戦揚にいるソ連軍の兵力であり、この大きな国では、その他のところにも、さらに多くの部隊がいる筈であった。

ソ連軍は、兵員の数からいえば、ドイツ軍の二倍をもっていたのであるが、兵員の訓練度・能力という点からいえば、ドイツ軍に分があった。

ソ連軍は数に物をいわせて前進を続けたものの、まずいやり方で戦闘を始めたため、この間に驚くほどの損害を出していた。

ドイツ軍は、ソ連軍の大反撃による当初の恐慌状態がおさまり、退却という椿事から立ちなおると、伝統的な作戦上の技術を発揮し始めた。

ドイツ軍は、ソ連軍の攻撃から身を守り、寒さを防護するため、交通のかなめにある部落や町に“ハリネズミ”拠点をつくりあげた。

ソ連軍は、ドイツ軍のこういった陣地を包囲して、潮の干満のように攻撃をくわえてきたので、補給はドイツ空軍や機械化部隊によって行われた。

ドイツ機甲師団は、守備部隊の手にあまって大火になりそうなところを、消防隊のように消してまわったのである。

さて一九四二年の三月までに戦線はおちついていた。ソ連軍の攻勢がおとろえ、ドイツ軍が盛返していたのである。

20 上級指揮官更迭される top

この冬の間、ドイツ軍部隊の行動や兵器、資材それに指揮官の考え方などについて、厳しい査定がなされた。

このため何人かのすぐれた指揮官が去っていった。そのなかにはグーデリアン将軍やルントシュテット将軍も含まれていた。

ドイツ機甲師団についていえば、戦術的教義は、いかなる状況にたいしても適切であることがわかり、また戦果は期待以上のものであったのだが、技術的な面では、一考を要することが多かった。

21 戦車増強の応急策 top

ソ連軍のT34戦車とKV1型戦車に遭遇していらい、この優秀な戦車を撃破できる戦車が、ドイツ軍にとって何よりも緊急に必要になった。

当初、ドイツ軍の戦車関係者はT34戦車を真似できないかと考えたが、ドイツ工業界にはT34の戦車の強さの根本になっている装甲板や軽合金のディーゼルエンジンをつくる施設がなかったので、不可能であった。

すでに一九三七年と三九年に、根本的に強力な中戦車と重戦車の研究が開始されてはいたものの、進捗の歩みは遅々としており、四一年の半ばになっても、まだ試作の段階であった。

しかもこの頃になると、試作戦車さえも時代遅れであり、T34戦車に対抗できる代物ではなかった。

つぎのドイツ軍戦車は、当面の敵をはるかにしのぐものでなければならない。

少なくともT34戦車にかわって登場すると思われるソ連軍戦車と同じ程度に、良い物でなくてはならない。

そこで、新しい中戦車および重戦車の再設計は、恐慌にも似た雰囲気のもとで推進されていった。

だが、とりあえずの穴埋が必要であった。

幸いなことに、現在使用している三号戦車と四号戦車に、より強力な火砲を搭載するという実験が、すでにかなり進んでいた。

かなりまえから、ヒトラーも、グーデリアン将軍も、三号戦車に砲身の長い五〇ミリ砲を搭載することを望んでいたからである。

いまやこの希望は実現され、四号戦車にはもっと砲身の長い七五ミリ砲が装備され、三、四号両方の戦車とも正面の装甲を強化することになった。

こうした方法で、戦車の力のバランスは、ドイツ軍に有利になった。

そのうえ旧式戦車の車体上に、より強力な対戦車火砲を搭載した突撃砲、駆逐戦車が、非常に重要な位置をしめてきた。

実際、新しい火砲ができても、それを砲塔内に搭載できる戦車が間に合わないことが多かったから、これを活用したわけである。

とにかく、突撃砲は戦車を造るよりは容易であり、安くできた。砲塔がないので、火砲を動かすときに不利なこともあったが、歩兵の対戦車防御の穴をうめることはできたし、歩兵部隊が機甲師団の助けを求めることを少なくすることもできた。

突撃砲はまだ機甲師団には配備されなかったが、その力を補うものであった。

22 予備部品にも力いれる top

しかし、ソ連戦線でのドイツ軍戦車の整備修理の困難という問題はいぜんとして残されていた。

分遣された修理機関が、壊れた車両を修理し始めたものの、部品類の不足のために、全能力を発揮できないことが多かったのである。

能力いっぱいの仕事をしているドイツ戦車工業界としては、長期の戦闘のために、十分な補給用部品を造ることを要求されたことは、今までなかった。

新しいものの製作を遅らせることになるからである。

だが、戦車生産の需要がますます増加していたので、部品類の供給状態は全く悪化しつつあった。

とうとう一九四二年の五月になって、予備部品を造るために戦車の生産を削減することが決定された。

いずれにせよ、戦線にいる部隊も編成中の部隊も、ともに完全な数の戦車をもつことはできず、当然戦闘に影響を及ぼした。

一方工業界にたいして、方針がたびたび変更された。なによりも新型の設備で、旧式のものを生産ラインにのせようとすることは、さらにひどい遅延を起すことになったのである。

この間、戦車の修理技師たちは極端なまでに、その場しのぎの応急処理をしなければならなかった。

戦線から修理のために送り返される車両は部品類を完全に取り去られて、車体だけが本国の工場に着くという有様であった。

冬季にはとくにひどかった。

しかし、まもなく春がおとずれた。

ヒトラーの考えや天候、それにソ連軍の立直りによっては、何が起るかわからなかったのであるが、同時に、他の戦線の要求によって、事態はかなり違ったものになっていったのである。

top

**************************************** |