|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

2 He112、ついに離着陸に成功

ロケット飛行機とロケット自動車の見せ物的な実験――それはドイツの大衆新聞に大々的にとりあげられていた――が中止されたので、当然のことながらロケットにたいする大衆の関心はうすれていった。そして、ベルリン郊外ライニッケンドルフのロケット飛行場で、液体燃料ロケットの研究を続けるのは、資金不足のため困難になってきた。

1 軍事目的に開発 top

しかし、実験はドイツ陸軍兵器局から無視されていたわけではなかった。

兵器局弾道・弾薬課長のベッカー博士は、ロケットが軍事目的にどの程度役だつものか、関心をもっていたのである。

やがて、国防軍にだされた報告書を検討した結果、一九二九年もおしつまって、ロケットの研究を正式に、しかも極秘のうちに進めるべきだ、という結論がでた。

さしあたっての目標は、五〜八キロ以内の目標に発射させる固体燃料ロケット弾を、余り金をかけずに開発すること。ついで研究・実験用に、かんたんな液体燃料ロケットを設計製作することであった。

そして、ロケット・モーターの開発に役だちそうな個人や団体には、密かに財政援助をした。だが兵器局が、クンメルスドルフ〔ベルリン南方二八キロ〕にあるブランデンプルクの松林をきりひらいて、実験場を建設することをきめた一九三二年まで、これといった成果はあがらなかった。

2 俊英のブラウン top

一九三〇年いらい、陸軍兵器局の弾道審議会の一員に指名されていたワルター・ドルンベルガー大尉(のちに少将)が、実験場の建設をまかされた。

ドルンベルガーは、まず人材を確保することから着手したが、第一回の募集で採用したなかに、ライニッケンドルフのロケット飛行場ではたらいていた若いウェルナー・フォン・ブラウンがいた。

まもなく、マクス・ファリアの同僚だったワルター・リーデルが、ハイラント工場からくわわった。この人たちを中心に、ドルンベルガーは、小規模ながらも熱心なチームをつくり、推力三〇〇キログラムをだす液体燃料ロケット・モーターA1の開発にとりくみ始めた。

しかし、一九三三年にヒトラーのナチ党が、ドイツの主導権を奪取したとき、このロケットの開発は、まだ初期の段階にすぎなかった。

宇宙旅行協会の記録は没収され、ロケットの開発は機密扱いとなり、批判的な論文や文献には、すべて「読まずに焼却せよ」というスタンプがおされた。 |

ロケットを動力とする迎撃戦闘機の構想を提起し、

この実現に挑戦したウェルナー・フォン・ブラウン

|

この頃、クンメルスドルフでは、ミサイル用にも可能性のある動力装置として、液体燃料ロケット・モーターが開発されていたが、ブラウンはすでに、この液体ロケット・モーターが過荷重〔限界をこえて搭載した〕航空機の離陸補助手段として、また高速、急上昇迎撃戦闘機の動力装置として、いろいろな方面に応用できるものと予見していた。

3 過酸化水素のワルター・ロケット top

同じころ、ドルンベルガーのチームとはべつに、キール港のゲルマニア造船所ではたらいていたヘルムート・ワルターという若い技術者が、液体燃料ロケット・モーターと取り組んでいた。

ワルターの第一の目的は、航跡をのこさない魚雷の推進装置を完成することであった。クンメルスドルフのロケット・モーターが、メチルアルコールと液体酸素を使っていたのにたいし、ワルターのモーターは、過酸化水素を使っていた。過酸化水素が分解してできる主成分は、急速に水になる過熱水蒸気なので、航跡をのこすことはなかった。

はじめヘルムート・ワルターは、目的にかなう濃度の高い過酸化水素をえるのに、非常に苦労していた。

普通工業用として人手できるものは、せいぜい濃度が三五パーセントしかなかったからである。

しかし、ミュンヘンの電気化学会社の協力で、最後には濃度八〇パーセントの過酸化水素推進剤を入手するのに成功した。

やがて、ドイツ国立航空試験所〔DVL〕の指令により、魚雷だけにとどまらず、航空機の横ゆれの特性をテストするための、四〇キログラムの推力をだす過酸化水素小型ロケットも開発することになった。このロケットは、翼端に取付け、飛行中に点火して、機体の横ゆれ変化の時間的経過を記録するためのものであった。

4 離陸補助用に実験 top

この小型のワルター・ロケットは、ハインケルHe72「カデット」〔候補生〕複葉練習機に取付けられ、離陸促進および上昇率向上補助手段としても試験されたが、首尾よく成功したので、有人航空機にロケット動力を使用することにたいする根強い懐疑論を一掃してしまった。

フォッケウルフFw56「シュテッサー」〔押す人〕の下に取付けた、強力なワルター・ロケットの試験は、航空省研究局長アドルフ・ポイムカー博士に、過荷重爆撃機の離陸補助用として、また高速研究機の主動力として研究する価値があるとおもわせるほど、十分な成果を収めた。

こうして一九三六年、研究局の援助をえてワルターは、過酸化水素の分解でえられる推力により、のちに冷型として知られるようになったロケット・モーターHWK-R1(ヘルムート・ワルター・キール・ロケット1型)の開発にとりかかった。

(数年後、発生する酸素で燃焼する燃料がくわえられ、二重推進、すなわち熱型ロケット・モーターが生まれた)

このロケットの燃料は、濃度八〇パーセントの過酸化水素に安定剤としてオキシキノジンか燐酸塩をくわえたもので、これにはT液として知られている(わずかな相違はあるがオーキシリン、オウロール、インゴリンとしても知られている)ものとZ液として知られている過マンガン酸カルシウムの水溶液があり、予期される推力は、三九〇〜四〇〇キログラムであった。

5 液体酸素とメチルアルコール top

一方、クンメルスドルフで開発中だった推力三〇〇キログフムのロケット・モーターは、かなり信頼できるようになっていた。

そしてウェルナー・フォン・ブラウンは、飛行機の主動力源が液体燃料ロケットになる日も近い、と強く確信していた。

彼は、古いユンカースA50「ジュニア」軽飛行機の胴体を手にいれてきて、機体の下部にロケットを取付けた。

メチルアルコールと、液体酸素の球形タンクは機体内に収め、ロケットを操作するレバーとスイッチは操縦席に取付けられた。

そして、この仕組みはすべて、計測器に連動されていた。

ブラウンは、第一回の点火実験走行を自分でやりたいと主張し、テストにのぞんだ。

古いユンカース「ジュニア」の金属構造の胴体は、ロケット燃料が三〇秒間燃焼しただけで、ゆがんだり、亀裂が生じたりしてしまった。

しかし、ロケット・モ−ターは爆発せずにすんだ。

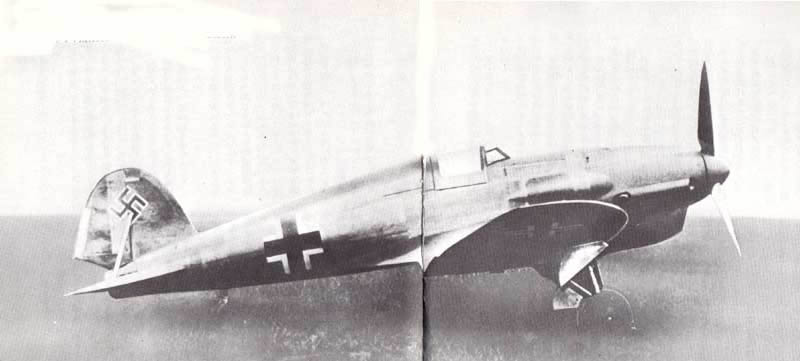

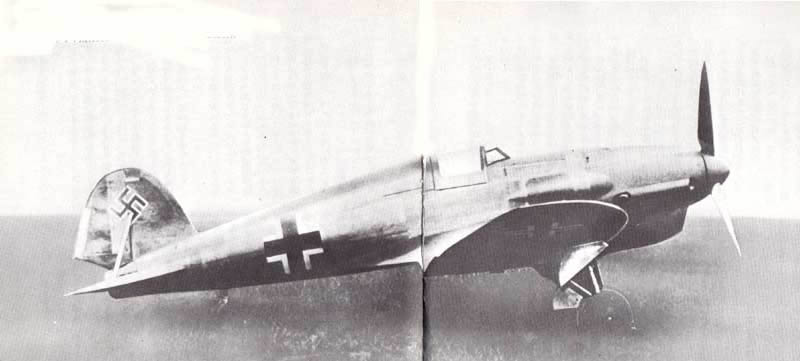

技術の進歩に役だちそうな考えをたえず歓迎していたエルンスト・ハインケルは、ブラウンの実験計画にハインケルHe112戦闘機の胴体を提供することと、会社のすぐれた技術者ワルター・キュンツェルと作業員の小チームを貸してやろうと約束した。

He112の中央翼部分と降着装置を完備した胴体をたずさえて、キュンツェルに率いられたハインケル・チームは、一九三六年初め、密かにクンメルスドルフに到着した。

|

ハインケルHe112:ウェルナー・フォン・ブラウンらの手によってロケット飛行実験に使用され、ついに成功した機体

|

6 爆発したHe112での実験 top

液体酸素容器は操縦室の前方に、メチルアルコール・タンクは操縦席の背後に取付けられ、その後方に、排気ガスが斜め下に噴き出ないように燃焼室を最後尾にしてロケット・モーターが取付けられた。

最初のテストは、リモート・コントロールで行われ、ロケット・モーターは、厚いコンクリートの爆風よけの壁のうしろに造られた観測所から点火された。

ロケット・モーターのテストは、巨大な圧力にたえられる燃焼室の開発という最初の難関を乗り越えてしまうと、あとは急速な進歩を遂げた。

しかしそれでも、初めのHe112の胴体は爆発で完全に破壊されてしまい、二番目の胴体も同じ運命をたどった。

しかしブラウンは、こうした危険な実験につきものの事故に注意をはらいながらも、大きな問題点はすでに解決されたし、飛行中にロケット・モーターの試験をやっても、さしつかえないと信じていた。

ブラウンはすでに、エーリヒ・ワルジッツというパイロットを雇っていた。

ワルジッツは、レヒジンにある航空省の飛行実験場で、かなり試験飛行の経験をつんでいた。

ブラウンはまたハインケルに、飛行に耐えうる完全なHe112を提供してくれるように頼んでいた。

この機体、すなわちハインケルHe112-V5は五番目の試作機種だった。

ブラウンの計画は、まえに失敗した静止状態での実験のときと同様に機体にロケット・モーターを装着し、さらに本来のユンカース・ユモ二一〇発動機もそのまま残しておき、これを離陸時の安全のために作動させるというものであった。

ベルリンの北東にあって、普段はほとんど使用されていないノイハルデンブルクの人里離れた不時着用滑走路が、このテスト場にえらばれ、一九三七年三月初め、ワルジッツは、液体酸素とメチルアルコール・タンクに挟まれた操縦席についた。

7 ワルジッツの執念 top

三三年もむかし、ノースカロライナのキティホークに近い海岸でオービル・ライトが棒とひもとカンバスで組立てられた珍妙な機体を飛ばせた時以来、最も見せ物的なテスト飛行となる準備がととのっていた。

ワルジッツは、座席のベルトをしめ、ひととおり点検をすませ、ユモ発動機を始動させた。エンジンがあたたまり、なめらかに回転しはじめると、注意深くブラウンの指示にしたがい、ロケットを点火するレバーをおすまえに、ダイヤルがただしい燃料圧を指すのをまった。

突然、停止していた機体は、おそろしい爆発でバラバラにひきさかれた。

重いユモ発動機は空中たかくなげあげられ、機体の破片はとおくまでとびちった。

ブラウンやキュンツェル、そのほかの立会い人たちは、おそろしさにうたれながらも、舞いあがっている煙にむかってかけよった。煙の中には、数秒まえまで離陸しようとしていたHe112があるのだ。

ワルジッツは、機体からなげとばされ、奇跡的にも、かすりキズと打撲傷をおっただけであった。数日後、マジーネーエにあるハインケル社にたちよった彼は、実験をさらに続けるために、べつのHe112を貸してほしい、とハインケルに嘆願した。

さすがのハインケルも、「液体ロケット・モーターは、テスト飛行を続けて実施してもよいほど改良されている」というブラウンの言葉を信じたのは、幾分はやすぎたのではないかと考えたが、それでも納得して、さらにHe112の試作機を提供してくれることになった。

この試作機は、ダイムラー・ベンツDB六〇〇発動機をもち、のちにB型機となるものだった。機体はただちにロケット・モーターと、九〇秒間燃焼する量の液体酸素と、メチルアルコールをいれるタンクを搭載できるように改造された。

8 ロケットだけで飛行 top

飛行実験は、四月末に開始され、前月の失敗にこりて、ロケットには点火せずに、DB六〇〇エンジンだけで離陸することにした。

第一回飛行で、ワルジッツは、約八〇〇メートルまで上昇し、時速三〇〇キロで水平飛行にうつり、DB六〇〇エンジンを停止し、ロケット・モーターに点火した。

ワルジッツはのちに「ロケットにスイッチを入れた途端、私はうしろへ蹴とばされたように感じた」とのべている。

数秒内に速度計は四〇〇キロをしめし、機はわずかに上昇し始めた。速度計の針は、三〇秒たって燃料が燃えつきロケットが停止するまで、四二〇……四三五……四五〇……四六〇……とまわり続けた。

確かに実験は成功したのだ。

飛行中に、液体燃料ロケットだけで飛行機が推進されたのは初めてだったので、ブラウンやチームの全員が歓声をあげて喜んだのも当然であった。

さらに、燃料タンクを一杯にしないつぎの飛行実験でも成功したので、ワルジッツは燃料を満タンにして実験しても、十分成功するだけの経験を積んだと、結論づけた。

試験飛行は順調に進み、ワルジッツはロケットのスイッチをきり、飛行場にむかって旋回していた。

つぎの瞬間、地上の人たちはハッと息をのんだ。

ワルジッツは滑走路わきの茂みに機首をつっこんで胴体着陸してしまったのだ。

空中でロケットのスイッチをきったとき、ワルジッツは、焼けこげる匂いを感じた。

操縦席は煙で一杯になり、機体の尾部が燃えているように思われた。

彼は、安全ベルトをはずし、飛びだすために操縦席の天蓋をあけた。

しかし高度はわずか三〇〇メートルしかなく、強行着陸するしかなかった。

着陸するやいなや、彼は燃えているものと思いこんだ機体から、あわてて這い出した。

しかし皮肉なことに、機体には異状がなく、胴体着陸で生じた損傷だけであった。

のちにわかったことだが、ロケットのスイッチを切ったあとも、尾部パイプから推力にはならない炎が数秒間でたのだが、これが、飛行中胴体に発生する空気の流れによって風房内に引込まれたもので、危険というより要注意程度のものだったのである。

9 航空省の方針とは別に top

キュンツェルのチームは、早速機体を修理し、六月になるとワルジッツは、DB六〇〇エンジンとロケット・モーターを同時に作動させる離陸など、一連の飛行実験を始めた。

30

実験したところ、機はすばらしい上昇力をみせ、補助的だった離陸用ロケット・モーターは、普通の戦闘機にも使えることがわかり、当然ながら航空省技術局も関心をもつようになった。

ところが、この二つの動力を使ったワルジッツの劇的な離陸法は、航空省のおもな関心を、過荷重航空機の離陸補助動力としてロケットを開発する方向に転換させてしまった。

こうしたことは、ブラウンたちからすれば、ロケット本来の目的から外れたものであった。

しかし、一九三七年六月末にワルジッツは、ロケットだけで離陸し、それから水平飛行にうつり、飛行場周辺をHe112の後尾から火をふきながら高速で飛び、さいごに滑空して完全に着地したのである。

ついに、プロペラのたすけなしに、離陸から着地までの完全な飛行が可能であることが、史上初めて証明されたのであった。

実際には、ロケットを動力とする飛行機が、一九二〇年代のおわりに飛んだことがみとめられているが、これは、厳密な意味では、人間によって操縦されたものとはいいがたいものであった。

さて、その頃までに、航空機の主動力としては、キールのヘルムート・ワルターの過酸化水素ロケットが、クンメルスドルフで開発されたキュンツェルのロケット〔液体酸素とメチルアルコールを使用〕より有望であることがわかってきた。

それは、構造が簡単で、信頼性が高いだけでなく、当時入手できにくかった液体酸素を使わずに済ますことができたからだ。

さらにワルターは、T液に供給する圧搾空気にかわるポンプ装置を開発していたので、より大きな推力を増加することが可能だと期待されたのである。

こうして、ロケット開発は、つぎの段階にはいるのである。

top

**************************************** |