|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

4 ソ連でもBI墜落で計画中止

ロケット機の可能性を探求していたのは、ドイツだけではなく、ソ連でも研究計画が進められていた。

もちろん、ソ連がロケット工学に関心をもっていることは、よく知られていた。

1 先覚者チオルコフスキー

top

一八五七年、イジェフスコエ〔モスクワ東方一〇〇〇キロ、ウラル山脈の西方〕に生まれたロシア人コンスタンチン・チオルコフスキーは“ロケット工学および宇宙航行学の父”として広く知られ、彼の天才のほどは、一九〇三年、液体酸素と液体水素の使用に限られてはいたが、液体ロケット・モーターの基本理論ともいうべき論文を、すでに発表した事実に、いかんなく示されている。

チオルコフスキーは、理論家であったが、彼の予言は、実践派の人たちに深い影響をあたえた。

その中で名高いのは、A・F・ツァンダーやV・P・グリュシェコらである。

しかし、ソ連でのロケット実験は、ナチ・ドイツでのロケット研究にみられる以上の、目の細かい秘密のべールに包まれていた。

頭文字をつづった「RNII」の文字が、しだいにベルリンのドイツ国防軍諜報機関の注目を引き始め、どうやらロケットの実験と関係がある、と気付き始めた。

しかしジャイロ安定式弾道型と有翼型の液体燃料使用ロケットの試験、離陸補助ロケットの実験、空中から発進するロケット弾を開発しているらしい、という報告は、まだ信用されていなかった。

ドイツのロケット実験はごく限られたものであったので、ベルリンの諜報部の連中は「もしソ連でこのような実験が行われているとすれば、自国の技術水準を無視した高望みにすぎない」とみていたのであった。

2 ロケット科学研究所を創設

top

こうした意見は、全く当たっていなかった。

何故なら、RNII、つまりロケット科学研究所は、ドイツよりはるかに大規模なロケット開発計画に取り組んでいたからである。

ロケット科学研究所は、一九三四年に、ソ連軍最高司令官トハチェフスキー元帥の提唱で創設され、軍事用ロケットの開発は、モスクワのロケット研究団(GIRD)やレニングラードの気体力学研究所(GDL)とは別個にやるというものの協力関係にあった。

トハチェフスキーは、ロケットが戦時には主要な任務を果すものと確信し、一九三二年五月十六日、五〇〇万ルーブルの予算を要求したが、彼の要求は一九三三年十月三十一日、国防人民委員会に承認されていた。

かつて、ロケット研究団や気体力学研究所の所員だったものがいくつかのチームに編成され、各チームは、粉末アルミニウムのような燃料の開発、ロケットの自動安定法、空対空・空対地兵器や地対地集中攻撃用弾頭をもつ無煙火薬ロケットの開発、離陸補助ロケットの実験、一定および可変推力の液体ロケットの開発など、ロケット工学の各種分野に努力を集中し始めた。

3 ロケット研究団のOR2

top

ロケット研究団は一九三一年、全ソ連航空・化学戦協会の後援で結成された。

また気体力学研究所はこれより数年はやく創設されていた。この二つの機関の研究は、ある点では、全く別個の道をたどっていた。

ロケット研究団では、一九二九年、推力五キログラムの小さなOR1液体ロケットをすでに造って試験していたツァンダーが、ジェリー状のガソリンと液体酸素を使い、重量一八キロで六四キログラムの推力を出すOR2を開発していた。

同じ頃、気体力学研究所ではグリュシェコが、アルコールと硝酸を使い、約一〇〇キログラムの推力を出すORM1を開発していた。

OR2は、一九三三年三月十八日、試験台上で第一回の点火が行われたが、一〇日後ツァンダーが死んだので、このロケット ・モーターを、特に設計されたグライダーRP1に搭載する計画は立ち消えになった。

これよりさき一九三二年、ツァンダーは、OR2ロケットの飛行テストができる機体を設計するために、B・I・チェラノフスキーと協同研究をしていた。

チェラノフスキーは、一九二一年以来、無尾翼航空機の設計に取り組んでいて、主翼が放物線形と梯形の二つの設計を造っていた。

この梯形のほうは、ドイツのリビッシュが開発した「デルタ」型と、ほぼ同じ構想であった。

OR2搭載機のチェラノフスキーの設計は、全幅一二メートルの梯形翼をもった単座無尾翼単葉機で、翼端板垂直面と、解放型操縦室と、そのすぐうしろにロケット・モーターをいれる小型の中央胴体などが特徴だった。

BICh11(設計部での名称)というこの飛行機は、OR2の最初の台上点火試験が行われた数ヵ月前に完成した。

しかしOR2は、まだまだ安定した性能は得られていなかったし、またツァンダーが死んだこともあって、有人飛行機にOR2を搭載する熱意は消えてしまった。

結局BICh11(別名RP1)は、二二馬力の通常型のABC「スコーピオン」〔さそり〕発動機で飛行し、OR2は、実験用有翼型と弾道型発射体に取付けられ、一発目は一九三三年八月十七日、高度一四七六メートルに達した。

4 気体力学研究所のORM型

top

気体力学研究所のつぎのロケット・モーターORM2は、しだいに開発が進み、さらに改良されたORM12a型は、一九三五年、推力が三〇〇キログラムに達した。

この段階でのロケットは、ミサイルとしての可能性に重点がおかれており、航空機に搭載する計画はなかった。

しかし、気体力学研究所が一九三二年九月、ツポレフTBI双発爆撃機(614号)を使って、レニングラードのコメンダンツキー飛行場で始めた離陸補助ロケットの実験は続けられていた。

しかし有人航空機の主動力に、ロケット・モーターを使うことは、一九三〇年代の中頃には厳重に制限され、また液体酸素供給にポンプ駆動法を使うRDAという小さな液体ロケットを、特別設計のグライダー(RP2)につむ提案も却下された。

5 クレイメノフのRs82とRs132

top

この頃、ロケット科学研究所の初代所長で、主任科学者のI・T・クレイメノフは、空対空兵器となる八二ミリ無煙火薬ロケットや、空中から発射する地上攻撃兵器として、一三二ミリ・ロケットの完成に心血を注いでいた。

この仕事で彼は、ロケット科学研究所の主任技師G・A・ラングマクの助力をえて地上発射実験に成功したあと、より直径の小さいロケットを、ポジカルポフ・イ-16単葉戦闘機の翼下のロケット架に取付け、一九三七年七月、空中発射実験を開始した。

この実験をやってのけたテスト・パイロットは、G・バフチバンジェで、のちにロケットと深い係わりを持つことになった。

一九三七年十二月に完了したこの実験は、空中から発射するロケット・ミサイルが、兵器としての実用性を十分もっていることを証明した。

この結果、八二ミリと一三二ミリのロケット弾は、それぞれRs82、Rs132として生産命令が出された。

しかしこの時すでに、これらを生みだしたクレイメノフとランゲマクは、ロケット科学研究所の創立に大きな役割を果したトハチェフスキ一元帥と同じく、政治問題で逮捕され、処刑されていた。 |

グレゴリ・バフチバンジエ:BIの飛行テストの

責任者であったが、1943年、テスト中に殉職した

|

|

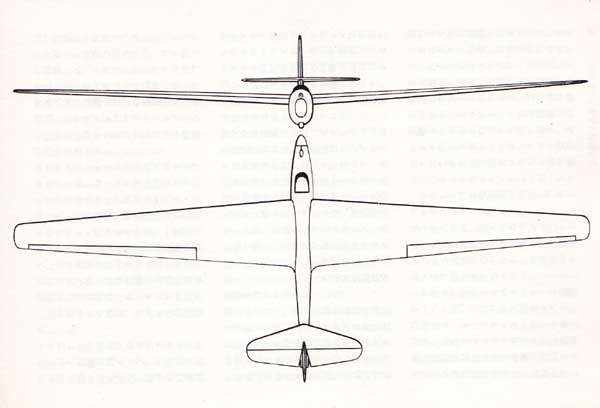

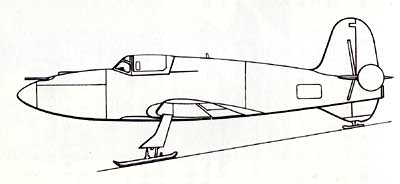

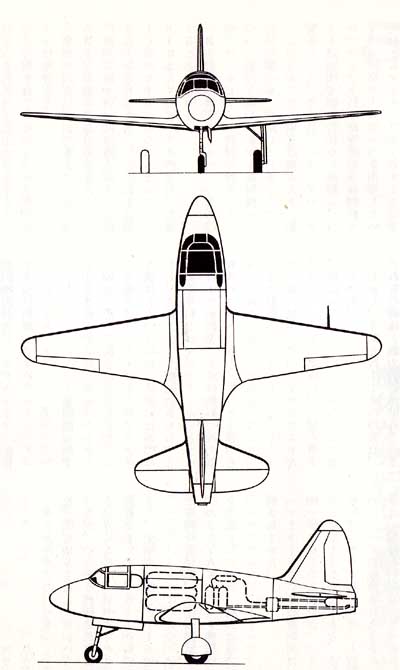

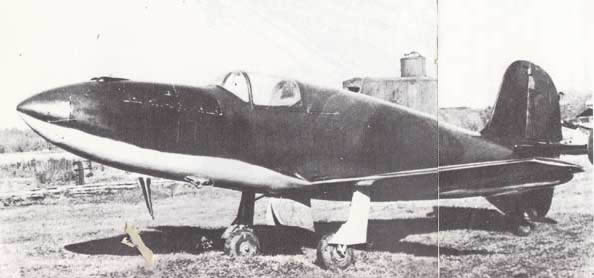

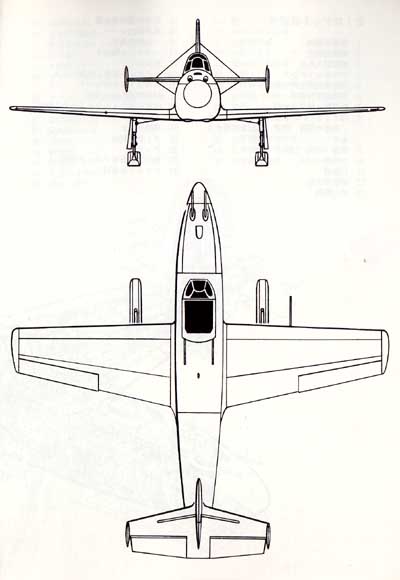

R P 318 ロケット機−平面図と全面図

ソ連でロケット動力によリ飛行した最初の航空機は、S・P・コロレフの設計によるSK

9グライダーを改造したRP318 であった。RDA1-150ロケット・モーターを搭載した

動力飛行テストは1940年2月末に開始され、ソ連のロケット迎撃機の開発の先駆となった

|

6 SK9改造のRP318グライダー

top

一方、気体力学研究所のクリュシェコは、燃料としてアルコール、ガソリン、ケロシンを使い、酸化剤として硝酸を使い、推力が八○〜六〇〇キログラムの液体ロケット・モーターの開発を続けていた。

そして一九三七年、これらの動力装置のうちORM65を航空機に搭載しよう、と考えるようになった。

ケロシンと硝酸を使うORM65は、一六〇キロの推力をもっており、ロケット科学研究所の科学部副部長S・P・コロレフは、自分で設計したSK9グライダーを、ロケットが搭載できるように改造すべきだ、と言い出した。 |

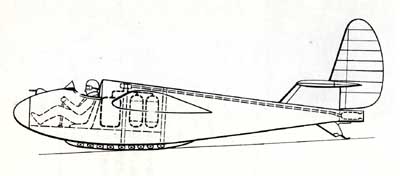

R P 318 ロケット機−側面図

|

特別委員会がこの提案を検討した結果、改造することにきまり、二人の技術者A・Y・シチェルバコフとA・V・パロが、その仕事に指名された。

SK9グライダーのロケット改造機は、RP318と名づけられた。

しかしRP318の仕事は、ORM65ロケットが規定のレベルに達するのが遅れたためで進展がはかばかしくなかった。

ロケット科学研究所のべつのチーム、L・S・ダシキンとA・M・イサエフは、推力一五〇キログラムのロケットを開発した。

一つは、ケロシンと硝酸を使うRDA1-150であり、もう一つは、アルコールと液体酸素を使うRDK1-150である。

これらの動力装置は、推力を管制できるという点で、大きく進歩してた。

RDA1-150を、ORM65にかわって、RP318に搭載すべきことと、またRDK1-150を、シチェルバコフ〔RP318の担当者〕が設計したG14グライダーに搭載することが提案された。

7 RDA1-150初の飛行成功

top

しかし、RDA1-150のほうが適当とみられたので、この装置の開発に優先権があたえられ、一九三九年二月十一日、最初の試験が行われ、RDK1-150のほうは捨てさられた。

RDA1-150は、重量一〇〇キロで、RP318グライダーの最後尾に搭載され、燃料と酸化剤のタンクは、操縦室のすぐうしろに取付けられた。

金推力で一〇〇秒は燃焼できる七五キロの燃料をつむと、RP318の全備重量は七〇〇キロとなった。

全翼幅は一七メートル、機首から尾端までは七・二六メートルであった。

RP318の飛行実験任務を指名されたパイロット、V・P・フェドロフは、燃料と酸化剤のかわりに水をのせて、滑空テストを数回行った。

そして、飛行機の操縦性が良好であることを認めたので、最初のロケット飛行テストを一九四〇年二月二十八日に行うことが決定された。

フェドロフは、古いイ-5複葉戦闘機に曳航されてなんなく離陸した。

ひき綱は高度二五〇〇メートルで落とされ、フェドロフはロケット・モーターに点火した。

五秒以内にRP318の時速は、八〇キロから一四〇キロにのぼり、機体は毎分一八〇メートルで上昇し続けた。

高度二八五〇メートルまで加速していったが、一一〇秒間飛んでロケット・モーターは燃料がつき、フェドロフは着陸へと滑空で降下し、ソ連でロケット・モーターによる最初の飛行を成し遂げた。

8 スターリンに売りこむ

top

RP318で、さらに何回か順調に実験されたが、そのうちの二回は、空軍大学校のV・F・ボルホビチノフ教授のもとで航空力学を研究していたA・Y・ベレズニャクが立ちあった。

この時までに、ダシキンとイサエフ〔RDA1-150を開発した〕は、A・V・パロ〔RP318の開発担当者〕、V・A・シトコロフ、A・P・シェプチツキーらの助力をえて、RDA1‐150でえた経験をもとに、より強力なロケット・モーターの開発に従事していた。

このロケットはD1A1100で、主として重量の大きいミサイルの主動力や、戦闘用航空機の補助動力として、推力一一〇〇キログラムを目標にしていた。

この新しいロケットのことをイサエフからきかされたベレズニャクは、当時ドイツで同じ構想があるとは知らずに、このロケット・モーターを動力にした、小型の局地防衛迎撃機を設計しようと思いついた。

ベレズニャクはこのアイデアを、ボルホビチノフ教授と検討した。

教授は、大いに熱意を燃やし、航空工業人民委員会に計画を進言した。

ついで計画を誇張してスターリン首相へ手紙をおくった。

この計画は、人民委員会の興味をかきたて、一九四〇年末、ボルホビチノフ研究室は、ロケット迎撃機の試作設計、製作を進めるに必要な認可をうけた。

さらにまた、ボルホビチノフの革新的な構想提案を、他の設計事務所も検討できるようにする公式の要求がだされた。

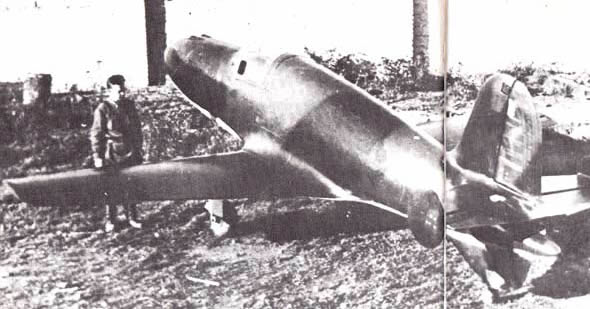

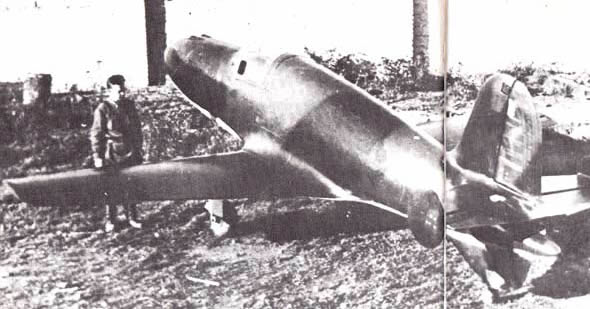

|

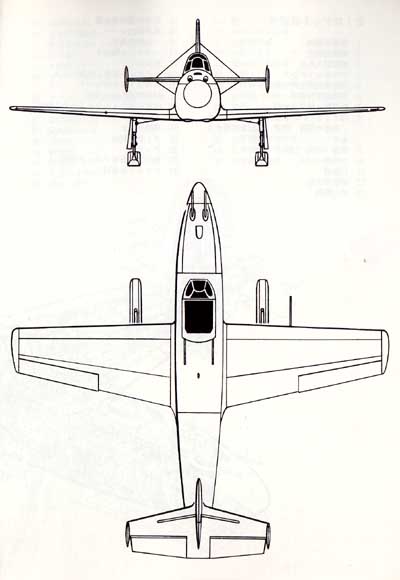

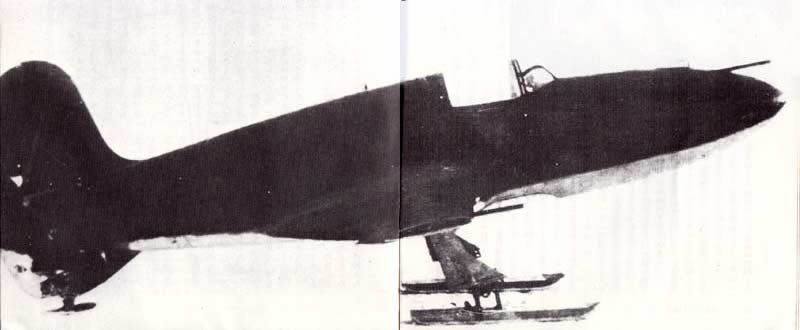

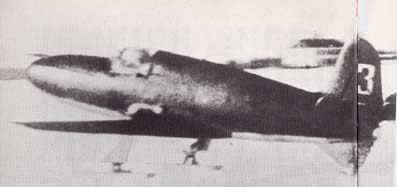

ソ連初のロケット迎撃機の試作型BI:このロケット機は、はじめ燃料

と動力装置のかわりに水をつんで滑空テストからスタートした(上下)

|

9 BIロケット戦闘機

top

ボルホビチノフ教授の監督下に、空軍大学校で製図されたロケット戦闘機は、BI(ベレズニャクとイサエフの頭文字)とよばれ、同時に数種の試作機の製作が、モスクワ郊外の工場で始まった。

しかし試作機の製作中にも、ソ連へのドイツ軍の侵攻は始まっており、ドイツ軍のモスクワヘの急進撃によって、BIの製作工場は、ウラル山中のスベルドロフスク近くの製鉄所へ急いで疎開することになった。

それに伴って、BIの製作チームも再建せざるをえなくなった。

この超高速戦闘機のテストのため、BIの工場と空軍科学研究所から、特別任務部隊が編成された。

おもなメンバーは、主任技師としてA・Y・ロスリャノフ、補佐役にA・V・パロ、研究所からは、BIの最初の飛行試験計画準備の責任者に指名されたM・I・タラカノフスキー技術大佐、A・S・ソローキン、A・A・コレスニコフらであった。

ものすごい悪条件にもかかわらず、この特別任務部隊は、最初のBIロケット戦闘機の機体を、一九四二年初めの数週間に完成させ、滑空試験の段階にまでこぎつけた。

一九二八年から飛行歴をもつソ連最古参のテスト・パイロット、B・N・クドリンが、この試験計画の先任パイロットとなり、Pe2双発軽爆撃機で空中へ曳航されたのち、第一回の滑空実験を行った。

四機の追加試作機の機体は、ほとんど同時に完成していた。

そして、操縦舵面と水平安定板の支柱の改修、風房の補強を除けば、ほとんど変更するところはなかった。

|

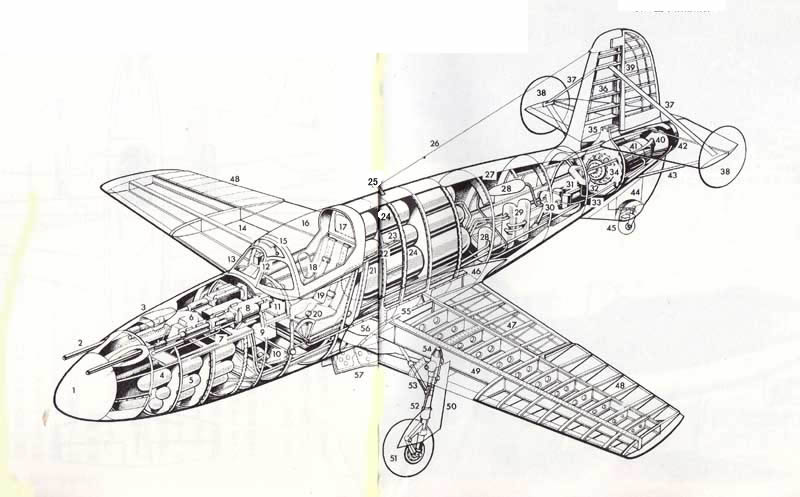

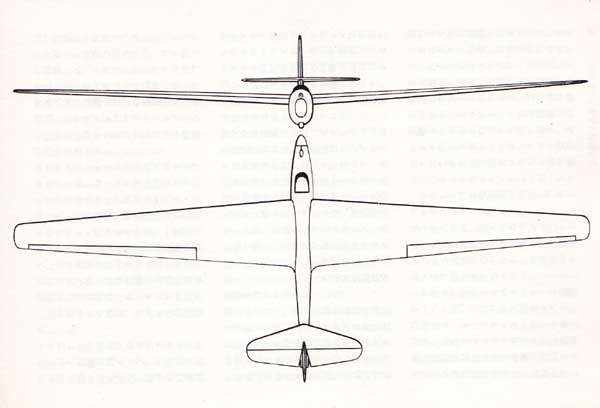

BIロケット戦闘機

1.機首円錐部

2.機関砲砲身

3.空気取入れロ

4.ケロシン・タンク

5.油圧系統用圧搾空気ボンベ

6.機関砲発射機構

7.無線機と電池格納部

8.20ミリShvAK機関砲のプリーチ

〔遊底の開放、閉鎖、運動を規整するもの〕

9.弾倉(45発/1砲)

10.方向舵ペダル

11.計器盤

12.射撃照準器

13.強化風防 |

14.応力外皮構造主翼

15.風房射出レバー

16.一体構造風房

17.パイロット頭当て

18.換気わく

19.パイロット座席と安全ベルト

20.スロットノし制御レバー

21.防弾鋼板のない隔壁

22.風房を後方ヘスライドさせる軌条

23.主圧搾空気ボンベ

24.硝酸タンク

25.アンテナ短柱

26.アンテナ

27.楕円形断面モノコック胴体

28.ケロシン濾過器 |

29.硝酸濾過器

30.空気圧制御弁

31.推進剤直導チューブ

32.注入器

33.冷却液パイプ

34.ダシキンDIA1100ロケット・モーター

35.ロケット受/垂直尾翼取付け部

36.垂直尾翼

37.垂直尾翼支柱

38.翼端補助ビレ

39.方向舵

40.排気室

41.燃焼室

42.反応ガス噴射ロ

43.腹ピレ支柱 |

44.腹ピレ

45.半引込み式尾輪

46.主翼整形板

47.金属外皮フラップ

48.羽布ばリ補助翼

49.主桁

50.主降着装置扉

51.主車輪(低圧)

52.主脚

53.油圧式揚降装置

54.揚降支点

55.主翼胴体取付け点

56.主車輪格納溝

57.主車輪格納扉 |

|

10 小型のBI機

top

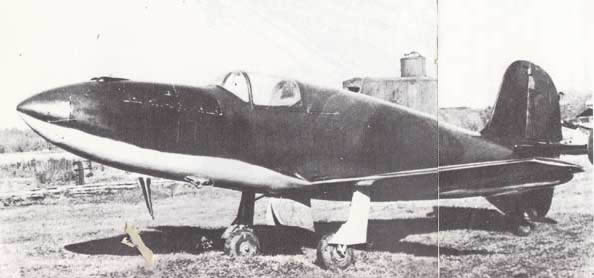

BIは、やや不恰好な尾翼部は別として、空気力学的に美しい小型の飛行機で、楕円形断面の金属モノコック〔張殼構造〕胴体と、金属製の主桁・補助桁と木製の小骨からなる応力外皮主翼を特徴とし、主翼の後縁部は金属外皮のフラップと羽布ばりの補助翼からなっていた。

垂直安宅板は胴体下部にはりだし、可動面は羽布ばりであった。

降着装置は車輪またはソリで、油圧で内側に引っ込むようになっていた。

狭苦しい操縦室には、パイロット用の防弾鋼板はなく、風房はうしろへ、スライドさせる方式であった。

武装は機首上部に、二〇ミリ機関砲二門(各砲弾薬四五発)であった。

機体は極めて小さく、全幅はわずか六・四一メートル、全翼面積は約七平方メートルで、胴体長さ六・四メートルであった。

重心位置を安定させるため、ケロシン・タンクは、操縦席前方の機首に、油圧系統用圧搾空気ボンベとともに取付けられ、硝酸タンクは操縦室のすぐうしろに取付けられた。

自重は九五八キロ、最大全備重量は一七〇〇キロ、そのときの翼面荷重は一平方メートルあたり二三三・八キロとなった。

滑空実験が進行しているあいだに、第二、第三の機体が、ロケット実験用に準備されていたのだが、計画は重大な障害にぶつかった。 |

BIロケット戦闘機は、ボルホピチノフ教授の監

督下に、ベレズニャク、イサエフの手によって設計

された。この機は液体燃料ロケット・モーターだ

けを動力とした世界最初の戦闘用航空機であった

|

一つは、先任パイロットのクドリンが重病にかかったこと、もう一つは、約四年まえRS82空対空ロケット最初の機上発射実験のパイロット、バフチバンジェが、BI一号機でD1A1100ロケットの地上試験中に負傷したことである。

この事故でバフチバンジェはしばらく入院したが、つぎの試作機の用意ができたとき、滑走テストが行えるまでに回復していた。

11 ロケット迎撃機世界最初の飛行

top

滑走テストは、スベルドロフスク近くのコルツォバ飛行場で、一九四二年五月の第一週に始まり、BIはその最終テストで、滑走路をはなれ、地上一メートルほどを直線で五〇メートル飛んだ。

バフチバンジェは「操縦の手ごたえは確かで、全備重量状態での操縦性は満足のいくものである」と報告したので、空軍を代表してこの実験全般を監督していたP・I・フェドロフ少将は、BIチームの顧問のプイシノフ教授とともに、最初のロケット・モーターによる飛行の予定表を準備し、五月十五日に行うことにきめた。

この日、天候は雲が低くたれこめ、つよい横風が吹く極めて悪い状態であったが、午後には快方に向い始めた。

午後七時、バフチバンジェは、全推力で約三分間飛行できる燃料と酸化剤をタンクに入れたBIのロケットに点火した。

衝撃波に似た輝く赤い炎をひいて、小さな単葉機は前のめりに急速に加速し、わずか二〇メートル走行したのち滑走路から浮揚し、高度八○○メートルまで急角度で上昇した。

バフチバンジェは、機体を水平になおし、速度があがったときロケットを切り、高速滑空で飛行場を一周した。

着陸進入にはいるため旋回してフラップを下げたが、沈下率の判断を誤り、ぐずぐずしすぎて、相当ひどい衝撃で滑走路にぶっつけた。

降着装置は壊れたが、幸いにも機体は、軽い損傷をうけただけであった。

離陸から着陸までの飛行時間は三分九秒で、純粋なロケット迎撃機が、世界で初めて全力で飛んだのである。

BIのパイロットや、この最初のロケット飛行を心配げにみていた技術者の一群は、コルツォバの西方約三二〇〇キロの、彼らが全く知らぬドイツのペーネミュンデ実験場で、べつのロケット迎撃機となりうる機体の操縦特性が探求されつつあったとは、知るよしもなかった。

しかし、そのメッサーシュミットMe163B「コメート」が動力飛行をするまでには、さらに一五ヵ月を要したのである。

|

ソリをつけて雪中で発進するBI(上下)

|

12 グリュデフ中佐の名言

top

コルツォバ飛行場での実験計画は、遅々として進まなかった。

酸化剤タンクや配管系統の腐食というやっかいな問題だけでなく、不安定な特性のロケットや、危険きわまりない酸化剤が扱いにくいために、遅れていたのである。

このため、BIの二号機にロケットが搭載され、飛行テストの準備が整うまでには、ほぼ一年たってしまった。

バフチバンジェは、ロケットを作動させたBIの第一回飛行いらい、種々の問題がかさなったので、一〇ヵ月にわずか六回しか動力飛行をしていなかったが、注意深く、この小型軍用機の性能をくわしく調査していた。 |

|

六回の飛行のうち一回は、K・A・クリュデフ中佐がしたが、左舷のソリが着陸進入中に出なかった。

幸い彼は、接地したあと機体をかなりの距離にわたって水平に保つことができたので、左翼がさがり接地したときは、厚い雪が衝撃をやわらげ、損傷はほとんどなかった。

クリュデフは、このあと、BIは「まるで箒にまたがった魔法使いのように飛んだ」と語ったのである。

つづく飛行でバフチバンジェは、より高い速度に達し、BIチームは、ひとたびD1A1100ロケットの諸問題が克服されれば、この小型軍用機を戦場にもちこむのにさして難間はないだろう、という確信をもった。

上昇試験のあいだにBIは、高度五〇〇〇メートルまで三五秒、高度一万メートルまで五九秒で達し、また海面の最高時速は九六〇キロに達するものと計算され、さらに高度五〇〇〇メートルでは、九六六キロまで出るものと予想された。

13 パイロット墜落死でBI計画に終末

top

しかし一九四三年三月二十七日、悲劇がこの計画におそいかかった。

バフチバンジェは、高度二〇〇〇メートルで高速飛行をする計画で、BIの七回目の飛行に離陸した。

この飛行テストに立ちあっていた人たちは、突然、濃い黒煙が尾部パイプから噴き出るのをみた。

そのとき、時速七五〇〜八〇〇キロで飛んでいたとみられる機体は、制御できない頭さげ縦ゆれを発生したらしく、飛行場から二キロほど離れた地上にぶつかるまえに、空中分解を初めていた。

バフチバンジェは即死した。

事故の闘査結果がでるまで、五〇機のBI迎撃機の製造は中止された。

風洞実験では、高速時に頭下げの縦揺れが現れたが、この問題を克服する確実な手段がみつからないので、BIに関するすべての作業は、放棄することになった。

BI計画の終末とともに、一九四〇年、ボルホビチノフ教授の提案にもとづいて設計されたロケット迎撃機への当局の関心も、消滅してしまった。

このため二つの開発計画が大きく影響をうけた。

それは、モスクワのロケット研究団で創設時代から活動し、ついでロケット科学研究所の液体燃料ロケット開発チームの一つを指導していたM・K・チホンラフのチームの手で開発されつつあったI302と、老練な戦闘機設計者N・ポリカルポフの監督する設計組織が進めていた「マリューツカ」であった。

一九四三年、ロケット戦闘機の作業が中止される直前に、チホンラホフのI302は、滑空実験を初めていた。

全幅一二メートルのオーソドックスな機体をもつI302は、武装には四門のShVAK二〇ミリ機関砲をもち、さらに空軍科学研究所でダシキンとチホンラホフが開発した液体燃料の推力管制式ロケットのうち、最も強力なもので推進されることになっていた。

その最強力のロケット、NII3は、最大推力一五〇〇キログラムをだす予定で、I302の離陸は、二個の落下式補助ロケットで助けられることになっていた。

しかし、I302とNII3の作業は、これらの機体と動力装置が結合されるまえに、ともに放棄されてしまった。

14 「マリューツカ」も消滅

top

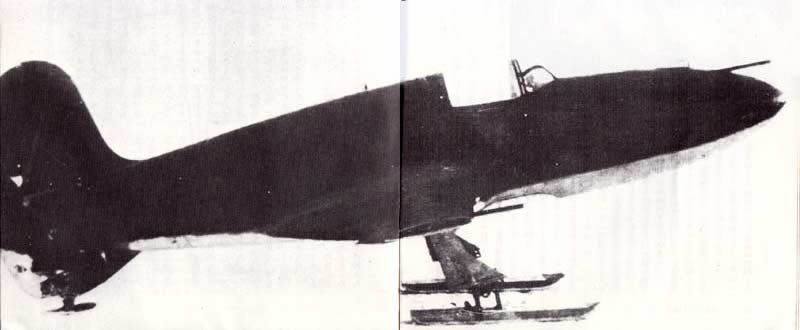

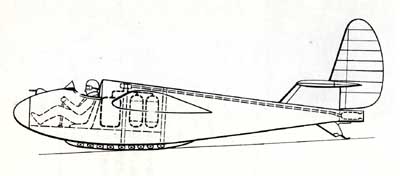

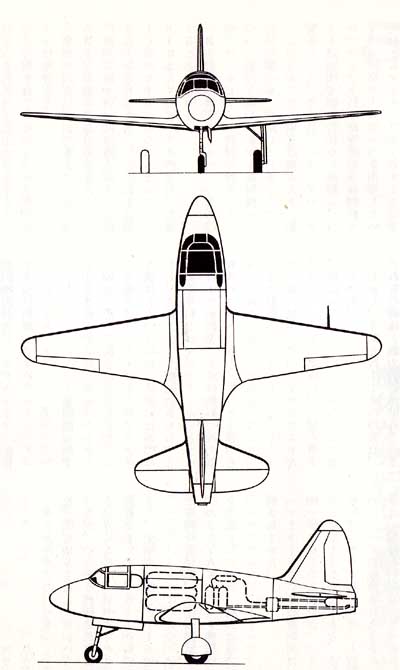

ポジカルポフの「マリューツカ」は、構想はBIにより近いものであったが、いっそう洗練されており、ある見方によれば、ややインチキくさい設計ともいえた。

BIよりわずかに大きく、全幅六・四〇メートルで、全長六・〇〇メートルで、完全引込み式の三車輪降着装置、与圧操縦室および二門のShVAK二〇ミリ機関砲の装備を特徴としていた。

動力は推力一二○○キログラムのNII1ロケットが準備されていた。

「マリューツカ」の設計開発は、一九四一年に始められたが、ポリカルポフが健康をそこねたことと、多忙のために進行が遅れ、ロケット戦闘機計画のすべてが放棄されたときには、作業は一部分しか完成していなかった。 |

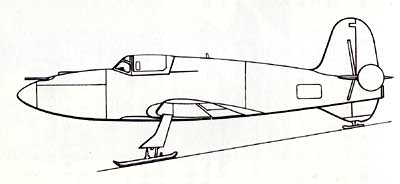

「マリューツカ」ロケット迎撃機:ソ連の有名な戦闘機設計者ニコライ・ポ

リカルポフの事務所で設計されたロケット機であったが、ソ連軍と政府が

BIの開発に興味をうしなったため、この機は紙上プランにおわった

|

top

****************************************

|