|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13

3 空軍に見捨てられたHe176

第一次、第二次両大戦に挟まれた期間(一九一八〜三九年)、各国の航空機会社はこぞって、国際的な飛行記録の更新に挑戦しながら、たえず競争していた。

1 狙いはスピード記録 top

最高時速の記録は、どの航空機会社も重要視していた。一九三七年の秋、初めてハインケルが、ブラウンやワルリッツと高性能ロケット飛行機の設計について話しあった目的は、ほかならぬ、この記録のためであった。

ハインケルは、すでにマリーネーエ〔ハインケル社の所在地〕でかなり製作が進んでいた新戦闘機の特殊変型機He100を使って、記録に挑む計画をもっていた。

この機は、実際に一年半後、あっさり時速七四六・六キロの記録を樹立したのである。

しかし、さらに強力な液体燃料ロケットを搭載し、特別設計された飛行機なら、おそらく待望の時速一〇〇〇キロをこえる記録もだせるかもしれない、と考えたハインケルは、最早じっとしていられなかった。

ヘルムート・ワルターと討議した結果、一年以内に一〇〇キロ以下の重量で、少なくとも六〇〇キログラムの推力をだせるロケット・モーターが造れそうだ、ということがわかった。

これは、当時クンメルスドルフでブラウンが開発していた目標推力九〇〇キログラムのロケットには及ばないが、ブラウンのロケットは、二年以内に実用の見込みはなさそうだった。

|

ハインケルHe176(模型):液体燃料ロケットだけで飛行した最初のロケット機

|

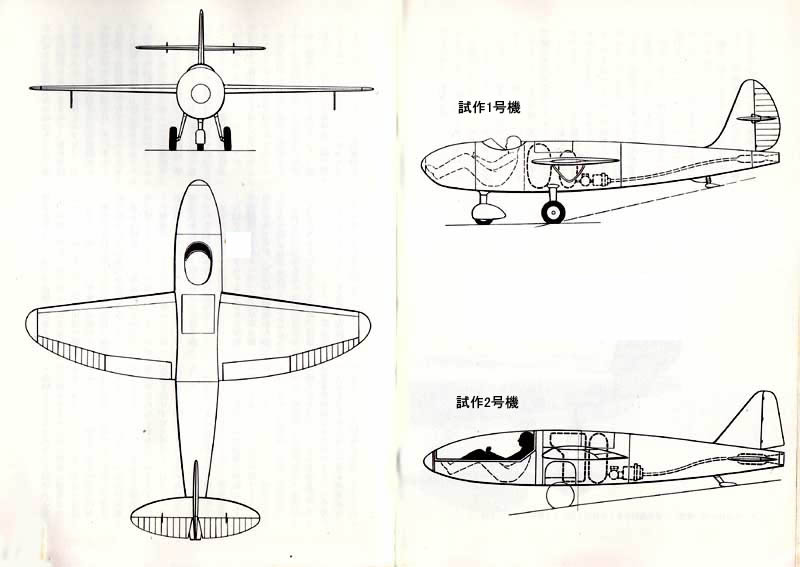

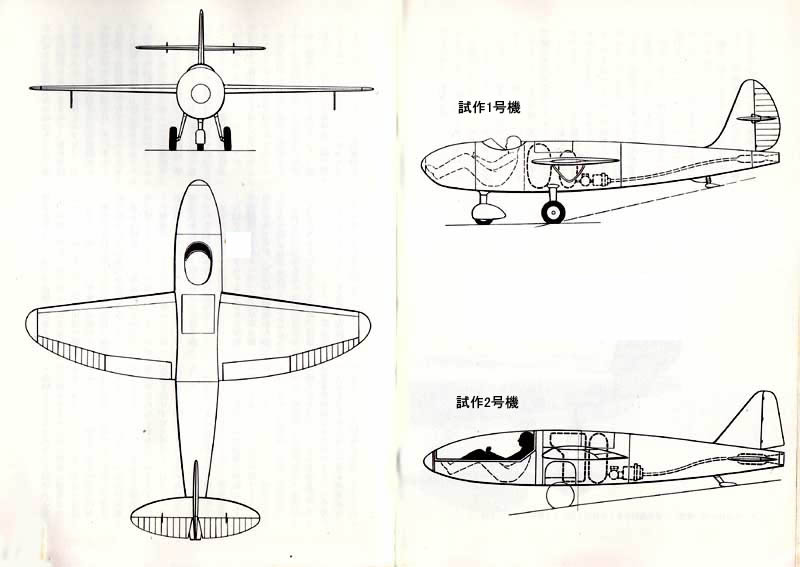

2 操縦士にあわせて小型機に top

元々ロケット・モーターは、普通のピストン発動機〔プロペラ機のエンジン〕と違って、搭載する機体を小型にする必要はない。

しかし、ハインケルは設計チームといろいろ討議した結果、テスト・パイロットのワルジッツの身体の寸法ギリギリまで、機体を小型にしなければ、めざす時速一〇〇〇キロの記録を樹立することはできない、という結論に達した。

それでも計算すると、時速一〇〇〇キロに近づくには、ブラウンの強力なロケットの発生する全推力が必要であることがわかった。

そこでハインケルは、自分の会社の技師長兼開発部長ハインリヒ・ヘルテルとワルター、それから戦前のドイツ航空工業界で最も有能で独創力ゆたかな設計者ジークフリート・ギュンターの監督のもとで、外見は大きさ以外は全くオーソドックスな、空気力学的に洗練された片持ち翼式単葉機を製作させることにした。

胴体の長さは、機首から最後尾の噴気口まで五・二〇メートル、幅は一番広いところでも七一センチにすぎなかった。

胴体の最大の高さは九〇センチそこそこで、操縦室内のパイロットは、機首前方の方向舵ペダルヘ重いきり足をのばし、両膝のあいだにある肩の高さの操縦桿を握るという、半ば寝た姿勢をとらねばならなかった。

主翼は、当時の高速飛行の常識から対称翼断面形が採用され、楕円形をした翼端から翼端までわずか五メートルで、全翼面積は五・四〇平方メートルにすぎなかった。

|

この小型のハインケルHe176は、パイロットの身体にあわせて設計された。

試作2号機は、1号機よリ強力なロケット、密閉型操縦室、引込み式降着装置をもつ予定であったが、ついに図面にとどまった

|

3 二種類の試作機 top

ハンス・レーグナーが細部設計の責任者となり、二種類の試作機を製作することがきまった。

一機は比較的低速の実験用で、ワルター・ロケットをつみ、もら二機は、より強力なブラウンのロケットをつむ高速機であった。

テストをできるだけ早く開始するため、一号試作機は、二号機ほど複雑でない機構にすることになり、二号機の製作は、一号機の低速操縦試験が完了してから、始めることになった。

このため、完成したときの高速機の降着装置は、胴体内の過酸化水素タンクの両側に垂直に収められる完全引込み式主車輪であるが、低速用試作機は固定三車輪式で、主車輪は前部胴体の隔壁に片持ち脚で取付けられ、車輪間隔はわずか七八センチであった。

重心の移動範囲が限定されているので、尾ソリも取付けられ、パイロットが操縦席につくまでは、機体は主車輪と尾ソリで固定され、パイロットの重量がかかると、機体の重心は前車輪にうつるようにされた。

比較的低速の一号機では、パイロットは頭を外気にさらすようになる解放型操縦席に座るので、半ば寝た姿勢ではあったが、緊急時に機体から脱出するのは、さほど困難ではなかった。

しかし、二号機にはべつの問題があった。この小さいロケット機が、時速一〇〇〇キロに達したとき、緊急脱出しようとしても、いままでの方法では不可能とみられたのだ。

実験をかさねた結果、主隔壁から前方の胴体全体を、後部機体と分離できるカプセルにしてしまう、うまい方法がみ使った。

機体後部との切離しは、圧搾空気の助けをかり、カプセルに取付けたパラシュートが切離したあと自動的に開くと降下速度がゆるめられるので、パイロットは天蓋を投げすてて脱出し、自分のパラシュートで降下できるようになっていた。

パイロットの生還をさらに確実にするため、カプセルの実物大の模型が製作され、何程もの記録用計測器と、ワルリッツそっくりの人体模型を取付けて、高度六〇〇〇〜七〇〇〇メートルで、He111爆撃機から投下された。

テストの結果、このアイデアは実行可能であり、切離しを妨げる異常事態が起らないかぎり、パイロットが生還できる見込みは十分にある、という結論に達した。

4 無尾翼機にお声がかり top

ハインケルのロケット飛行機開発は、国からの後援も奨励もない、全く個人的な事業であったが、一九三七年暮れ、一号機の製作が始まったとき、この計画がどこまで進んでいるかを、航空省に報告しなければならなくなった。

しかし軍部の連中は、驚きもしなければ、興味もしめさなかった。

航空省の技術局は、この計画機を公式にHe176と名づけながらも、ロケット・モーターを過荷重航空機の離陸補助手段か、追撃機の性能を短時間増大させる補助動力ぐらいにしかみておらず、有人航空機の主動力としては考えていなかったのである。

しかし、航空省でも研究局長のポイムカー博士を補佐するローレンツ博士は、ロケット・モーターの用途をそのように限定することに納得せず、ロケット飛行機の研究は、すでに実用の段階まで到達している、と確信していた。

ローレンツはまた「この毛色のちがう推進形式の利点は、当り前過ぎるHe176の機体では、十分に発揮できない。

ロケット動力には、無尾翼機が最適だ」と考えていた。

一〇年ほどまえ、ロケット・グライダー「エンテ」を設計したリピッシュは、当時、無尾翼機の権威者として知られていた。

そこでローレンツ博士は、彼に一つの提案をした。

それは、時速四五〇〜五〇〇キロで行うワルターのHWK-R1過酸化水素ロケット・モーターの飛行テスト用に、ピストン発動機をもったデルタ4cの設計を取入れた機体を開発したい、というものであった。

|

メッサーシュミットMe163を生みだす運命になった、リビッシュの初期(1932年)のフィーゼラーF3「フェスベ」

|

5 リピッシュのデルタ4 top

これまでの相次ぐ事故のため、ドイツでの無尾翼機は消滅しそうな運命にあった。

そのため、無尾翼形態は元々危険な航空機でないことを強力に証明したデルタ4cが登場するまで、「尾翼のない飛行機が必ずしも不安定とはかぎらない」と叫び続けていたリピッシュは、世間から変人とみられていた。

リビッシュの無尾翼機デルタ型は、確かに様々な苦難のすえに生まれたものであった。

デルタ4の原型は一九三二年、ゲルハルト・フィーゼラー飛行機製造会社で、フィーゼラーF3「フェスベ」〔すずめ蜂〕として生まれたが、非常に変った飛行機で、その年に開催されたヨーロッパ一周飛行に参加する狙いで製作されたものである。

「フェスペ」(デルタ4の別名)は、先の鋭く尖った前縁と全長をフラップとエレポン〔補助翼と昇降舵の役目をするもの〕でしめられた直線的な後縁をもち、幅広い翼弦長を特徴としていた。

翼端の垂直安定板とともに、小さい先尾翼式前翼が取付けられ、また二基の七五馬カポブヨイ「R」七気筒空冷エンジン(一つは胴体の前方に牽引用に、もう一つは胴体後方にあと押し用に搭載された)で機体は推進されていた。

フィーゼラーは、当代ドイツの最大のパイロットで、高等飛行の経験はあったが、リピッシュが設計したような風変りな航空機を操縦したことはなかった。

そして「フェスペ」の最初の飛行は、リビッシュのパイロット、ウィークマイヤーがやる予定だったが、フィーゼラーが処女飛行に飛び立ち、早速壊してしまった。

そこでリビッシュは、破損した機体を修理し、前翼とうしろのエンジンを撤去し、有名なグライダー・パイロット、ギュンター・グレンホフの助力をえて、その航空機をデルタ4aとしてテストを再開した。

この航空機は最初から、呪われた操縦特性をあらわし、グレンホフは着陸進入中に墜落した。

この事故は、ハレ〔ライプチヒ西方四〇キロ〕で行われたリビッシュの初期のデルタ3の墜落に引続いて起ったため、無尾翼形態機はもちろん、リビッシュも評判を落としてしまった。

(ハレでの事故は、ウィークマイヤーが、尾輪よりさきに主車輪を地面から離す“騎士の発進”とよばれる離陸を無謀にも試み、失速し たのが原因だった)

6 滑空研究所が支援 top

幸いにも、ダルムシュタート〔フランクフルトの付近〕のグリースハイムにあるドイツ滑空飛行研究所〔DFS〕のワルター・ゲオルギー博士が、リビッシュに救援の手を差し伸べ、デルタ4aの研究を、研究所の仕事の一環として組入れ、デルタ4b(DFS39)を造り上げた。

主翼平面形は、後縁に後退角をつける思い切った改訂が行われ、翼端の垂直安定板は著しい下反角をもった翼端部におきかえられた。

翼のつけ根には上反角がつけられ、翼の内方部分の前縁には、固定スラット〔空気をとおす隙間〕が設けられた。

そして、単座機のデルタ4bの試験飛行は成功した。

二番機は、複座機デルタ4cとして完成され、一九三六年に完全な耐航空性のあることが証明された。

いま、ロケット・モーター装備に改造するよう提案されたのは、この機体であった。

リピッシュは、「エンテ」の失敗で気落していたが、それでもロケット工学の開発には接触をたもち続け、ロケット飛行の問題点について、十分研究していた。

そのため、ローレンツ博士の提案をうけても、たいして驚かなかった。

そしてヘルムート・ワルターが造り上げたロケット・モーターの説明をうけたあと、提案を快諾したのだった。

7 リピッシュの「X」計画 top

リビッシュのロケット飛行機は「X」計画とよばれ、開発についての契約が、航空省研究局とむすばれた。

そしてDFS内に特別に建てられ、厳重に護られた一室で、極秘のうちに作業が始められた。

「X」計画に使用される動力装置の性質からすると、全金属製胴体が必要条件と考えられたが、ダルムシュタートには製作に適した施設がなかったので、作業は航空省研究局の指示によって、マリーネーエのエルンスト・ハインケルの会社にやらさせることになり、DFSは木製翼製作の責任をもつことになった。

自由飛行の模型テストや、風洞実験の結果、上反角のない後退角翼で、中心線上に垂直安定板をもたせると、方向が安定し、横ゆれ特性が解消できることがわかった。

デルタ4cに使われた翼端垂直安定板は、翼の弾性軸の後側にあったから、最高速に近くなると、フラッター〔はばたき振動〕をおこす傾向があった。 |

エルンスト・ハインケル社長とウーデット航空省調達補給局長(右)

|

また揚力の変化による翼幅方向の荷重によって、蝶つがい運動の特性を変えがちであった。

こうした問題点を改良したあとの風洞実験の結果は、極めて良好であったが、こうなると「X」計画は、デルタ4cとは根本的に違ってしまうので、リピッシュは空気力学的試験台として、相似形の小型動カグライダーを設計することにきめた。

全幅一〇・六メートル、全長七・二メートルのこの試験機は、DFS194とよばれ、胴体後部に軽い空冷発動機をのせ、みじかい延長軸により、垂直安定板のうしろでプロペラを駆動するように計画された。

しかし一九三八年のおわりには、リピッシュは不必要なまでに厳しい安全性能を要求される一方、実務の面でも、たえず干渉をうけたために、ハインケルが[X」計画の胴体を造ることになっていたこの計画は、ついに中断せざるをえなくなった。

8 メッサーシュミット社へ top

絶望したリビッシュは、誰にも干渉されずに飛行機を造れる仕事を選んだが、この決心も、ある政治的な考慮がからみ、DFSを辞めて飛行機会社に入ることになった。

リビッシュは、ウィリー・メッサーシュミットと話しあったのち、アウグスブルク〔ミュンヘン西方五〇キロ〕のハウンシュテッテンにあるメッサーシュミット社に招請された。

一九三九年一月一日、リビッシュと一二人の協力者たちは、ハウンシュテッテンに到着し「L」部(Lはリビッシュをさす)を創った。

ロケット飛行機や無尾翼航空機については、今後いっさい面倒をみない、という航空省技術局の方針で「X」計画はDFSからメッサーシュミット社へ移された。

この変更によって、あらたに計画機には、Me163の名前がつけられた。

その直後、完成まぢかのDFS194の機体は、ダルムシュタートのグリースハイムからアウグスブルクの、ウンシュテッテンヘ移送され、木製胴体にもかかわらず、ピストン・エンジンをやめて、意外にもHWK−R1ロケットをつむ決定がなされた。

|

ロケット戦闘機の先駆をなした無尾翼機のテスド飛行

|

9 ペーネミュンデでの滑走テスト top

こうした間にも、ハインケルはマリーネーエでHe176の一号機を完成していた。

そして一九三八年夏のおわりごろ、ロケットを搭載していない機体は、三ヵ月ほど前ドルンベルガーやブラウンが活動の場を移した、ぺーネミュンデの秘密の新実験場へ送られた。

バルト海沿岸にあるこの施設は、陸軍と空軍の協同で運営されており、以前クンメルスドルフでロケット開発に従事していた陸軍の部員の大部分は、ここに移っていた。

He176の秘密を保持するために、ハインケルの会社があるマリーネーエでは、どんな実験もできなくなっていたのだ。

そこでシュウィネミュンデ〜ウゼドム〔ペーネミュンデの近く〕間の極めて平坦な砂浜で、幾分原始的にみえるこの小さい単葉機を利用し、ハインケルの自動車「メルセデス」で牽引しているあいだに、テストパイロットのワルジッツが操縦感覚を体得することになった。

しかし、たびたび牽引自動車が砂地にのめりこみ、牽引試験は機体を損傷するばかりなので、高速滑走試験はロケット・モーターを搭載するまで延期された。

このロケット・モーターHWK-R1-203と、リピッシュの飛行機に搭載する計画のR1との違いは、R1-203がT液〔オキシノリンか燐酸塩〕を供給するポンプ装置をもっている点で、R1-203は約六〇〇キログラムの推力をだす予定であった。

しかし、ワルター・モーター〔HWK-R1-203〕は、ブラウンのチームが開発したものより安定性にかけていることがわかった。

というのは、R1-203の一基が、クンメルスドルフの試運転台上で爆発し、すべての建物を破壊し、さらに同じような事故が、トラウエン県ブラウンシュワイク〔ベルリン西方二〇〇キロ〕のフォルケンローデにある航空実験所で起ったからである。

またZ液〔過マンガン酸カルシウムの水溶液〕は、噴出口を詰まらせ易く、この触媒剤の供給量が不十分な場合、燃料室へ供給される燃料との混合バランスが失われ、常に爆発の危険をはらんでおり、圧力および推力がひどく変動した。

10 翼が小さくて浮揚せず top

ペーネミュンデ西地区での最初の地上試験で、ワルジッツはこの小さな飛行機の操縦翼面が働く速度まで、段階的に速度をあげながらロケットを短時間燃焼させるつもりでいた。

ロケット・モーターの推力を変化させる方法は、まだ開発されていなかったので、ワルター・エンジンは全推力を出すか、全然出さないかのいずれかであり、He176をロケットで滑走させるワルジッツの初めての試みは、ほとんど死を意味していた。

この小さな飛行機にくらべて、ロケットの推力が大き過ぎたので、機は間隔の狭い車輪で蛇行しながら、砲身から飛び出す弾丸のように突進した。

もしワルジッツがただちに動力を切る沈着さをもっていなかったら、グラウンド・ループ〔制御できない地上急回転〕をおこしたに違いなかった。

主滑走路での高速滑走の技法は、ついに解決された。

しかし滑走速度がましても、He176は滑走路を離れる気配をみせなかった。

そしてハインケル・チームにとって困ったことに、つぎのような問題点が明らかになった。

まず、動力が使用できても、この小さな翼では、機体を浮楊させるには不十分だったこと。

(はるかに強力で高速な二号機用に計画されたものと翼は同一だった)

そのためには、より大きい揚力をだす断面形と、より大きい面積をもつ翼にする改装が必要なこと。

またワルジッツが万一滑走中に離陸を断念した場合、いまの滑走路ではみじかすぎて、安全ではないであろうということ、などである。

ただちに滑走路を西へほぼ一・五キロ延長する作業が始まり、マリーネーエのハインケル社では、全く新しい翼を設計する“製図板へ逆もどり”の場面になった。

一九三九年春、ついに再設計された翼がペーネミュンデに届き、実験計画は再開された。

やがてHe176は、一九三九年六月二十日、初めてロケット動力で滑走路から飛びあがるのに成功した。

飛行時間は五〇秒、時速は約二七〇キロだった。

ハインケル・チームは歓声をあげて喜びあった。

11 “飛ぶオモチャ” top

ヘルマン・ゲーリング〔ドイツ空軍総司令官〕の代理エアハルト・ミルヒ、航空省調達補給局長エルンスト・ウーデットおよび随員たちは、第二回目の飛行に立ちあうために、ペーネミュンデに急行した。

ドイツ空軍の参謀本部は、すでにロケット迎撃戦闘機の構想をたてていたが、ミルヒやウーデットは、ロケットのもつ可能性についてなんら興味を示していなかった。

この二人は、およそ自分以外は信じない性格で、He176の飛行能力にたいしては、全く懐疑的であった。

大きくされたとはいえ、まだまだ小さい主翼をもったこの小さい機体 一目みるや、ウーデットはワルジッツを振り返って叫んだ。

「きみ! あれで飛ぶつもりか。翼がないじゃないか。

あれは踏み板〔昔の自動車の両側のステップ〕だよ!」 |

エルンスト・ウーデット:航空省のおえら方であったウーデットは

He176のテスト飛行をみて“オモチャ”だときめつけた

|

それにもかかわらず、ながい滑走ののち、ワルジッツは離陸し、飛行場の周辺を幾分ゆれながら飛び、ロケット・モーターをきると、急角度で着陸進入に移り、高速で接地した。

ミルヒとウーデットは、身の毛がよだつような実演をみても、余り感動をみせなかった。

しかもウーデットは、He176はばかげた設計の晨高の見本であり、実用性のない危険な曲技であると考え、怒って非難した。

「あれは飛行機ではない。すててしまえ。二度と飛んではならん」

゛ワルジッツは、前には夢みることさえできなかったが、いまや手も届くばかりになったすばらしい高速を出すこのロケット飛行機の実験を続けたい、とうったえた。

しかしウーデットは全く受付なかった。

冒険的な曲技も、ウーデットの想像力に点火できなかったのである。

ウーデットにとってHe176は“飛ぶオモチャ”以上のものではなかった。

さらに、まもなくヨーロッパに戦争がおこることは確実であり、このような非常時に、ハインケルのような責任のある航空機製造会社は、オモチャに努力を浪費すべきではない、というのが彼の意向であった。

12 新しいもの好きのヒトラー top

He176の初めての実験は、ハインケル・チームの希望に燃える期待をすべては満たしてくれなかったが、少なくとも飛べることは証明された。

それだけに、実験にたいするウーデットの態度と、今後の飛行実験の禁止には失望落胆させられた。

ハインケルはすぐさまベルリンの航空省にかけつけ、ウーデットに懇請した。

ウーデットはシブシブ禁止命令を引っ込めたが、そのかわり、He176の実験は、七月三日までしてはならない、七月三日には“特別の実演”のため、He176をレヒリンの実験場にもってくるようにといった。

つまり、禁止命令は撤回できなかったのである。

だが“特別の実演”とは、一体何なのだろうか?

空軍省がロケットにたいする態度を急にかえたのだろうか?

ハインケルに一条の希望がみえてきた。そこでウーデットに尋ねると、彼はこう答えた。

「総統のために、新型航空機の実演があるのだ。総統には、何か、新しいものをみせなければならにいいので、私は、君の風変りな小鳥を思いだしたのだよ。

そいつが飛行場のまわりを飛んでくれれば、それで十分なのだ」

13 ヒトラーも参観 top

ヒトラー総統は、ゲーリング、ミルヒ、ウーデット、イエショネク、ガイテル、ヨードルらの軍首脳を伴って、レヒリンにやってきた。

ワルジッツによるHe176の実演は、まさに壮観そのものであった。

この小さい飛行機は、滑走路上でグングン速度をまし、おえら方のほとんど真横で前輪を地面から引き離すと、約八〇〇メートルまで、文字どおりロケットのように上昇した。全力で飛行場を小旋回してから、ワルジッツはロケットのスイッチをきり、滑走路に急速滑空して進入し、着陸するかにみえた。

突然、彼はロケット・モーターに再点火して、再び矢のように空中へ舞いあがり、残りの燃料を使って半周し、着陸した。

総統は、He176はすばらしい、とハインケルに賛辞をのべ、それからやや意外なことに、

「ワルジッツは、一体何のためにこの飛行をしたのかね?」と質問した。

ゲーリングが、ワルジッツを振り返って口をだした。

「さあ、ワルジッツ、君はどう思っているのかね」

ワルジッツは答えた。

「国家元帥閣下、私はここ数年で、プロペラをもつ軍用機は、余りいなくなると確信しているのです」

ゲーリングは、尊大さをひめた、いんぎんな態度でいった。

「ワルジッツ、君は幾分楽天家のようだね」

14 ブラウンの垂直離陸機 top

ロケット迎撃機が、ドイツ空軍の“財産目録”に入れる、と信じていたのはワルジッツだけではなかった。

レヒリンでのHe176の実演の三日後の七月六日、ウェルナー・フォン・ブラウンは航空省に「高性能反動推進航空機の提案」と題して、有人ロケット垂直離陸迎撃機に関する構想を詳述した文書を提出した。

ベーネミュンデで、A3ロケットでえた経験をもとに、ブラウンは、上昇時には一〇〇〇〇キログラムの推力を出すロケット・モーターで推進され、二本の六メートルの誘導レールから垂直に発進する、離陸重量五〇五五キロの迎撃機を計画していた。

ブラウンの計算では、この迎撃機は三軸ジャイロ装置に制御されて、八〇〇〇メートルまで五三秒で垂直に上昇するはずであった。

飛行高度に達すると、パイロットは主ロケットを切って、推力七三〇キログラムの補助ロケットにスイッチを入れ、同時にジャイロから人力制御に切換る。

補助ロケットの推力でも最大時速七二〇キロが見込まれ、燃料がなくなると、迎撃機は基地へ滑空で帰り、スキッド〔ソリ〕で着陸することになっていた。

航空省技術局の月なみな頭の持ち主たちは、ブラウンの文書を科学小説のように読み、その構想を余りにも未来派的だ、といったが、それでもその文書を捨てようともしなかった。

そして、ロケット推進の経験は、ハインケル社が最も豊富だったので、同社の開発を指導していたモッツフェルト博士に、ブラウンの提案にたいする意見を求めた。

モッツフェルトは、格別な興味も示さず、つぎのように批評した。

「この提案は、追求する価値のある興味ぶかい構想をいくつかあげている。

しかし設計者が、主ロケットで達する高度を数千メートル増大し、補助ロケットでの戦闘時間を長くすることに成功した場合にだけ、実用的な意義をもつであろう」

そして、彼の意見として、ブラウンのロケット・モーターでえられる垂直上昇効率では、実際の戦術で大きく有利になるとは考えられない、と付け加えてあった。

15 軍部から見捨てられる top

最終的に、ブラウンの計画は、実際的でないとして、航空省から却下されたが、ゲルハルト・フィーゼラー社の技師長エーリヒ・バッヒェムの創作意欲をとらえ、数年後に実を結ぶことになった。

この小さなHe176のささやかな成功は、ロケット推進迎撃戦闘機構想にたいして、公平な意見をもっていた軍部の一部サークルに、大いに責任を果したが、第二次世界大戦の火ぶたがきられるまでは、この構想は冗談に類するものであった。

ウーデット、ミルヒおよび空軍参謀本部は、戦争はすでに兵器製作所にある兵器で勝てると確信していた。

そして、新鋭兵器の閉発は、禁止こそされなかったが、積極的に進めることは押しとどめられたのである。

よりインチキとみられたHe176の試作二号機の製作を進めるハインケルヘの許可は留保され、試作一号機も梱包されて、ベルリンの航空博物館へ送られた。

航空機発展途上の風変りな例として、陳列されることになったのである。

しかも、この博物館の呼び物も、結局は英空軍の爆弾でくだかれる運命になってしまった。

そして一〇年後、作業は依然としてマリーネーエの製図板から進んでいなかったが、性能の進歩した二号機(密閉型操縦室、引込み式降着装置および多くの改設計を含む)の図面と模型が公表され、かつてのベーネミュンデとレヒリンで実際に飛行した、一号機を思いださせたのだった。

アウグスブルクのメッサーシュミット社におけるリビッシュの「L」部は、作業の優先順位が最下位におかれたために苦闘し、一九三九年九月、戦争が始まったときは、Me163の将来も風前の灯となっていた。

top

**************************************** |