|

****************************************

Index 1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 世界の歴史9 絶対主義の盛衰

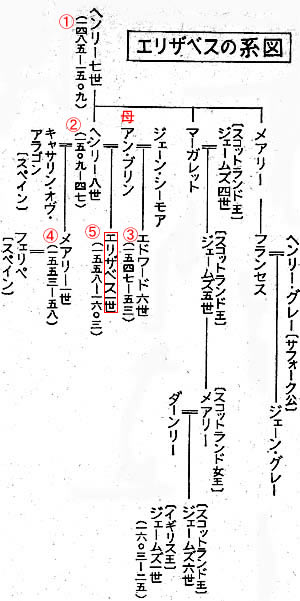

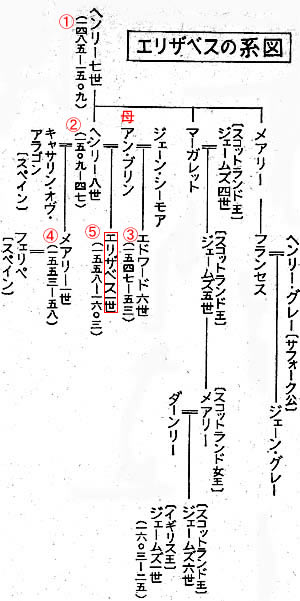

1 エリザベス朝――四十四年間のイギリスの治世――

1 日陰の身 top

一五五八年十一月二十三日、エリザベス一世(⑤)はハットフィールドの館(やかた)を発してロンドンに向かう。

メアリー一世(④)崩御のあとをうけて、イギリス女王の位につくためである。お伴の貴族やジェントルマンおよび彼らの夫人たちは、一千名以上におよんだという。エリザベスはホワイトホールの王宮でクリスマスを迎え、翌年一月十五日戴冠(たいかん)式を挙行する。

エリザベス一世の四十四年にわたる治世がはじまった。

それまでの道は平らかではない。

彼女がこの世に生をうけたのは、二十五年前、一五三三年九月七日、母はヘンリー八世の第二王妃アン・ブーリン(一五〇七〜三六)。

アンは、ヘンリー八世の最初の王妃キャサリン(一四八五〜一五三六)づきの侍女で、「その黒い目・陽気な人柄・無雑作なフランス風の物腰」をもって、ヘンリー八世の心をとらえた。

王はアンと結婚するためキャサリンを離婚しようとしたが、ローマ教皇のゆるしがえられない。

そこで、イギリス国教会をローマ・カトリック教会から独立させ、イギリス宗教改革の端(たん)をひらいたことは有名である。

ところでキャサリン離婚の大事な点は、キャサリンの生存する子が娘のメアリー・デューターのみであり、しかもキャサリンがヘンリー八世より六歳も年長で、男子ができる見こみがなかったことである。

したがってヘンリー八世(②)亡きあとは、メアリー・デューター(④)が女王として王位をつぐことになるが、イギリスでは女王の統治はひじょうな危険をともなうものとされた。

女王はいずれ結婚しなければならないが、国内の貴族と結婚した場合には、かならずや女王の夫の勢力を嫉視(しっし)するものがあらわれ、内乱をひきおこす心配がある。

また、外国の王侯と結婚すれば、外国の支配がイギリスにおよぶ危険がある。

一方、若いアン・ブーリンは、これから男子を生むものと期待された。

一五三二年の秋、ヘンリー八世はアンと同棲(どうせい)し、三三年一月二十五日、秘密に結婚したが、当時アンはすでに身ごもっていた。

ローマ教皇のためらいをよそに、イギリスではこの年五月、王とキャサリンとの結婚の無効が宣せられ、アンとの結婚が正式にみとめられて、メアリーは正統の子でないとされた。

当時アンに対する期待はひじょうなもので、「王子をおくり給え」という祈祷があげられ、医師も、占い師も、男子の生まれることをうけあった。ところが期待や予言もむなしく、生まれたのは女子で、これがわがエリザペスである。 |

|

ヘンリー八世(②)の失望はひじょうに大きかった。

アンはその後三年目の一五三六年一月、男子を流産したのち、五月二日突然逮捕され、ロンドン塔におくられ、、五人の男と姦通したという理由で死刑となった。

その結果ヘンリーとアンとの結婚は無効、エリザベスは庶子というわけで、メアリー同様日陰の身の上となった。

しかし二人はヘンリーにとって、そのあとに生まれた王太子エドワード(③)と同じように「最愛の子」で、彼らは宮廷にでて、公式の儀式に参列した。

一五四四年、議会は王位継承法を制定して、エドワードに継承者のない場合、王位はメアリーによって継承されるべく、さらにメアリーに継承者のない場合は、エリザベスによって継承されるべきことを定めた。 |

ヘンリー八世(②)と子供たち

|

エリザベスは少女時代、ひじょうに勉強した。

ギリシア学者グリンダルからギリシア語とラテン語を学び、彼の没後は有名なヒューマニスト、アスカムの教えをうけた。

アスカムはエリザベスについて、こう評している。

「エリザベスはちょうど十六歳の誕生日をむかえ、その年齢にしては、ふしぎなほどの威厳とやさしさとを示している。

真の宗教と学問に関する勉強は、ひじょうに真剣である。

王女の心には女性特有の弱点は一つもない。

不屈な点は、男子に匹敵する。王女はフランス語とイタリア語を、英語と同じように話し、ギリシア語やラテン語を書くとき、その筆跡ほど美しいものはない。

王女は音楽をきくことが好きであるとともに、自らも音楽にひいでている。

身の飾りは、派手というよりも優美である。」

まことにルネサンス君主として、典型的な教養である。

一五四七年一月、父ヘンリー八世がなくなり、エリザベスの異母弟である王太子エドワードが即位した。

エドワード六世である。

王は当時九歳の少年であったから、叔父のハーフォート伯エドワード・シーモア(一五〇六〜五二)が摂政となり、サマセット公に叙せられた。

このサマセット公のもとで、トマス・クランマーが新教にもとづく祈祷書をつくったが、一五四九年礼拝統一法が制定され、教会の儀式は同祈祷書によるべきことが定められた。

これがヘンリー八世の「政治上の宗教改革」に対して、「教義上の宗教改革」といわれるものである。

エリザベスはこの時代、新教徒になったが、サマセクト公の弟の反逆事件にまきこまれ、疑いをかけられたことがあった。

その後エドワードの治世にはサマセット公の没落、これに代わるノーサンバランド公ジョン・ダッドリー(一五〇二〜五三)の台頭のような宮中の陰謀的な事件がしきりに起こった。

しかしエリザベスはこのどれにもまきこまれないように、慎重に行動した。

一五五三年エドワード王が没すると、ノーサンバランド公がカトリック教徒のメアリーの即位を妨げるため、ヘンリー八世の妹の孫で、自分の息子と結婚していたジェーン・グレーを女王に擁立する運動をおこして、失敗した。

エリザベスはこの事件にも関係しなかった。

2 流血のメアリー top

メアリーが即位したとき、イギリスは宗教改革からすでに二十年ちかく経過しており、教皇至上権を知らない世代が成年に達していた。

そのうえイギリス人には、外国の支配――教皇至上権もそれであるが――に対してきわめて敏感な国民感情があった。

母親のキャサリンから、スペイン・カトリシズムの精神をうけついだメアリーは、このイギリスにふたたび教皇至上権をうちたて、カトリシズムを復活させようとした。

そして、さきに祈祷書をつくったクランマーなど、有力な聖職者たちをロンドン塔におくった。

このとき、イギリスから信仰の自由をもとめて、大陸にのがれたものも少なくなかった。

彼らは各地で組織をつくり、「メアリー時代の亡命者」として、プロパガンダを行ない、メアリーを攻撃した。

一方、エリザベスはこれに対して超然たる態度をとっていたが、カトリシズム一色の宮廷の雰囲気に身の危険を感じ、改宗の決意を表明した。

メアリーのカトリシズム復帰は、政治を無視して宗教に傾倒した女性として、多分に感情的な考え方のあらわれである。

そして彼女の感情がもっともむきだしになったのは、結婚間題であろう。

「政治ではなく、感情がメアリーの心に指令を下した」のである。

当時、メアリーの夫はイギリス人であるべきであるという考えが一般的であったが、彼女自身はスペインの王太子フェリペをえらんだ。

メアリーは恋の病にとりつかれた純情娘のようになり、ほかの人と結婚するくらいならば、死をえらぶとまでいいだすありさま。

このとき騎士のワイアットが反乱をおこした。この結婚を中止させ、新教を復活し、メアリーを退位させるためである。

反乱軍はケントからロンドンに迫る。

しかし反乱はまもなく女王の軍に鎮圧され、エリザベスはこれに関係があると疑われた。

ワイアッ卜がエリザベスに手紙をおくり、エリザベスの召使のなかに、陰謀に加担したものがあったからである。

一五五四年三月十五日、ワイアットが裁判にかけられ、翌日エリザベスがロンドン塔におくられることになった。

彼女はこれを聞いてひじょうにおどろき、メアリーに謁見を願いでたが、ゆるされなかった。

彼女は、

「陛下、私は陛下のお体を傷つけ、国家を危うぐするおそれのあることは、実行したことも、かくしたことも、同意したこともありません。」と弁解したが、いれられず、ロンドン塔に投獄された。

四月十一日、処刑されたワイアットは処刑台上からエリザベスの無実をうつたえた。

その後五月十九日、エリザベスは証拠不十分で釈放され、当局の監視をうける身の上となった。

一方スペイン王子フェリペは一五五四年七月イギリスにわたり、メアリーと結婚した。

メアリーは結婚後、ローマ教皇との和解政策をすすめた。

異端火刑法を復活し、ヘンリ一八世時代の宗教改革関係の法律を廃し、教皇至上権を確立した。

その結果、新教徒の迫害がはじまり、三百名のものが火刑に処せられた。

「流血のメアリー」というあだ名は、ここに由来する。

そのうえメアリーはフェリペの要請で、一五五七年フランスと開戦、翌年、百年戦争後イギリスの大陸における唯一の根拠地であったカレーを失った。

こうしてメアリーは、やることなすことすべてがイギリスの国民感情に反し、逆にエリザペスに対する期待がたかまった。

このころからメアリーは病が重くなり、十一月六日枢密院議官の圧力でエリザベスを王位継承者とみとめ、十七日午前七時、最期の息をひきとった。

3 イギリス国教会の最高統治者

top

エリザベスがイギリス女王になると、大陸に亡命していた「メアリー時代の亡命者」たちがぞくぞく帰国し、ロンドンには、たちまち十ばかりの新教の教派が出現した。

何ヵ所かの教会で、エドワード六世時代の形式による儀式が行なわれ、英語の祈祷が行なわれた。

こうして新教が復活し、カトリック教徒と新教徒が対立するようになったが、だいたいカトリック教徒は西部、北部で、新教徒は東南部、南部で優勢であった。

数のうえではカトリック教徒が多かったようで、当時のスペイン大使は、カトリック教徒でないものの数を三分の一とふんでいる。

こうしてエリザベスは「分裂国家を継承した」わけで、女王としては国家統一の立場から何よりも先にこの問題を冢決しなければならなかった。

しかし、エリザベスは自分の信仰によって事を解決するようなことはしなかった。

一生を独身ですごし、「国家と結婚した」と称する女王は、政治的に問題をとりあっかった。

この点が、自分の信仰を基準として、カトリシズムを復活させたメアリーと大きくちがうところで、エリザベスが「冷静で厳格な政治家」といわれるゆえんである。 |

エリザベス一世――カトリックと新教徒の対立解消につとめた

|

このときエリザペスがとるべき道の一つとして考えられるのは、メアリー時代のカトリシズムにとどまることである。

そうすれば国内では、メアリー時代のものをそのままにしておけばよいし、対外的には、教皇と和し、スペイン王フェリペ二世と協調してゆくことも可能になる。

しかしそれには一つの条件を満たす必要があった。

メアリーが行なった新教徒に対する迫害を中止することである。

もし、エリザベス時代、これ以上迫害がつづくならば、内乱の勃発は必至であったからである。

しかし教皇としては、異端である新教徒の存在をそのままにしておくことを、許さないであろう。

この点カトリシズムにとどまることは、たいへんむつかしい。

しかも、エリザベスは教皇がみとめぬ結婚によってうまれたため、正統でない子としてあつかわれたので、カトリック教会にしたがう気持ちはなかった。

当時イギリスの国民感情も「キリスト教世界の統一」ということより、「イギリス国家の独立」ということにあった。

そこでエリザベスは第一のカトリシズムの道ではなく、第二の新教の道をえらんだのである。

こうしてエリザベスの宗教改革がはじまる。それはヘンリー八世以来のイギリスの伝統にしたがうもので、君主の発意にもとづく「上から」の改革であり、国家権力と密接にむすびついていた。

エリザベスは即位の翌年の一五五九年、宗教改革に関する二つの法律を制定した。

第一は「国王至上法」で、

「女王陛下が、世俗上の事項におけると同じように、いっさいの宗教上、教会上の事項においても、イギリス王国の唯一最高の統治者である。」と規定した。

第二は「礼拝統一法」で、聖職者が祈祷や聖礼典執行の際、エドワード六世の改訂祈祷書(一五五二年)を用うべきことを命じた。

その後、エリザベスは一五六三年、三十九ヵ条からなるイギリス国教会の信仰箇条を定めた。

「我々は信仰によってのみ義とされる。」

「聖書は救いに必要なあらゆることを含んでいる。それゆえ聖書のなかで読まれないようなこと、また聖書によって証明されないようなことは、何にせよ人から要求さるべきではない。」

「生命への予定は神の永遠の目的である。これによって神は世界の基礎がすえられる以前から、神がキリストにおいて人類から選んだ人びとを呪詛(じゅそ)と永劫(えいごう)の罰から孜いだし、彼らをキリストによって永遠の救いに至らしめることを命じている。」

イギリス国教会の教義がカルバン派に近い新教であることは、以上によって明らかであろう。

しかしその教会組織はカトリックやルター派と似た主教制度をとり、教会の「最高の統治者」である国王のもとに、カンタベリー、ヨークの二大主教以下、主教から教区の司祭にいたるピラミッド型の教階制度が成立した。

これは当時の国王を頂点とするイギリス絶対主義下の社会のくみたてと、一致するものであった。

そして国教会は、イギリス人の生活のあらゆる面にくいこんだ。

国民は毎日曜日、教区の教会の儀式に出席しなければならず、これを怠れば、法律上の刑罰を加えられる。

聖職者の生活を維持するため、十分の一税を納めなければならないが、彼らには聖職者の選択権がない。

国民は教会裁判所の管轄下にあり、ここで異端や、教会に出席しなかったことや、性的不道徳などが罰せられるばかりでなく、日曜日に仕事をしたこと、十分の一税未納、ときには利子つき金貸しまでが罰せられる。

4 ピューリタンとカトリック top

この「上からの改革」に対して、「下からの改革」の動きもあった。

当時、これを代表したのはピューリタンである。

すでに「メアリー時代の亡命者」たちが、大陸でカルバンその他の教えをうけ、エリザベスの即位後帰国してから、イギリス国教会を批判していた。

彼らはイギリスの宗教改革が十分でないとして、残存しているカトリック教会流の祭式を除去することによって、国教会のピューリフィケーション(浄化)を求めたから、ピューリタン(清教徒)とよばれた。

彼らピューリタンは、はじめはイギリス国教会の主教制度を否定することなく、その枠の中でカトリシズムの残滓(ざんし)を一掃しようとしたが、つぎの段階では主教制度そのものを批判した。

これが長老派で、「主教を殿様あつかいにしてはならない」「すべての司牧は平等でなければならない」として、主教制度にかえて、長老制度を主張した。

この制度によると、教会を統括するものは、福音をのべ聖礼典をつかさどる牧師と教会の行政に当たる長老と会計慈善を主とする執事との三者からなり、いずれも会衆の選定によった。

そして牧師と長老からなる長老会が教会規律の維持に当たったが、長老会は一教会単位から地区、管区をへて、全国単位にまで組織されていた。

しかし、長老派では、教会と国家がはっきり分離しておらず、彼らは長老制度の実現を、君主や議会に期待した。

これに対し、分離派は、イギリス国教会内にいたのでは改革を行なうことはついにできないとして、国教会から分離し、独立の教会を立てようとした。

分離派では、教会は真の改心者だけから組織された自発的な団体であり、教会規律の施行は一般会衆に平等にみとめられた。

各教会はそれぞれ相互に自主独立であるが、ただ各教会の独立を侵さないかぎりにおいて、教会相互間の協力提携を是(ぜ)とした。

そして教会は国家から完全に分離されていた。

長老派と分離派とのほかにもう一つ独立派とよばれるものがあるが、これは、真理は両派の中道に存するとして、長老派のごとく長老に偏せず、分離派のごとく会衆にかたむかず、長老の権威と会衆の利益との適切な均衡を目ざした。

国教会からの分離という点も、中道を歩み、ある程度国家権力への依存をみとめたのである。

一方、カトリック聖職者は、国王至上法・礼拝統一法に対する宣誓をもとめられたが、高位聖職者は一名をのぞいて全部がこれを拒否したため、聖職から追放された。

しかし下級聖職者はカトリック側のいわゆる「総崩れ」で、大部分が女王の方針に完全にしたがった。

このことは平信徒にも大きい影響をあたえ、彼らもまたエリザベスの宗教改革をうけいれたのである。

こうして、今後のカトリシズムの問題はイギリスにおける少数派の問題となったが、それにもかかわらず、この問題は重大であった。

第一に、カトリック教徒は封建勢力とむすびつき、政治上の発言権が大きかった。

第二に南部、東部、中部が新教化したのに対し、北部には、カトリシズムが根づよく残っていた。

第三にカトリック教徒は国際的関係をもち、その背後には、ローマのカトリック教会やフランス王、スペイン王などが控(ひか)えていた。

5 カトリックとの戦い top

イギリス内外のカトリック教徒の望みの綱(つな)となったのは、前スコットランド女王メアリー・スチュアートである。

カトリックの彼女は、一五六八年故国で王位を追われ、エリザベスを頼ってイギリスにきたが、そのまま監禁されていた。

そして事あるごとに、彼女はカトリック側に利用された。その一つが北部の乱である。

北部というのはイングランドの北部の辺境地帯で、封建制の根がふかく、カトリシズムが信仰され、デューター朝の中央集権にはつよい反感をもっていた。

一五六九年、この北部のカトリック貴族が反乱をおこし、

「一五八八年の無敵艦隊の来襲のときよりも、危険な状態を現出した」。

反乱軍は、カトリシズムを復活し、メアリーをスコットランド女王に復位し、エリザベスの継承者とみとめることを要求して、ヨークシアまで南下してきた。

しかし、ここで王軍に破られて、壊滅した。

このとき、反乱軍がスペインの援助を期待していたが、スペイン側はイギリス国内の反乱が相当大規模にならなければ、遠征を行なうことはできないとしていた。

イギリス国内のカトリック教徒は、反乱軍に同情しつつも、エリザベスに弓を引く気持ちはなかった。

彼らはカトリック教徒であるまえに、イギリス人であったのである。

北部の乱の鎮定によって、女王の地位は固くなったが、そののちもカトリック側は、女王に対して攻勢にでた。

一五七〇年、教皇ピウス五世は女王に破門状をつきつけた。

破門状の第一のねらいは女王を破門して、イギリス臣民の女王に対する忠誠義務を解除することであり、第二は女王に対する反乱を正当化することであった。

その後、一五八三年カトリック教徒のスロクモートンがメアリーを通じ、フランス軍をイギリスに上陸させるという陰謀をくわだてて、失敗した。

一五八六年カトリック教徒でメアリーの小姓であったバビントンがエリザベスを暗殺し、メアリーを救出する計画をたてたが、事前にもれ、反逆罪に問われた。

このときエリザベスは、メアリーがバビントンと通謀していた証拠をつかみ、一五八七年ついに彼女を処刑した。

メアリーの処刑は各国に大きい衝動をあたえた。

メアリーの祖国スコットランドではエリザベスに対する憤激の情がたかまり、一部のスコットランド人が北部イングランドに侵入し、一時両国間の交通が途絶したほどであった。

しかしジェームズ六世は子としての感情を押えて、イギリス王位継承権を優先させた。

イギリスに宣戦することは、王位継承の機会をうちこわすことになるからである。

フランスでも騒ぎが大きく、パリではイギリス大使は街頭に出るのをはばかり、王に謁見することができなかった。

スコットランド女王の殉教をしのび、エリザベスを猛烈に攻撃した演説や詩が発表された。

しかしフランス王アンリ三世は、宗教争乱のため国内が分裂し、スペインの脅威が日々重大化しつつある情勢のため、エリザベスと事をかまえる気持ちはなかった。

これに対しメアリー処刑の機会をつかんで、イギリス遠征にふみきったのは、スペイン王フェリペ二世である。

元来、両国は国際的に深刻に対立しており、エリザベスはスペイン領オランダの独立軍に援兵をおくった。

中世以来この地方と経済的に密接にむすびついていたイギリスにとって、スペインの勢力をそこから一掃することは、国民的要望であった。

またイギリスの私拿捕(だほ)船は、新大陸アメリカのスペイン植民地と密貿易を行ない、アメリカから富をのせて帰ってくる「宝船」を襲って掠奪し、スペインの憤慨をかったが、女王はこれを、「愛国的行為」として称揚するありさまであった。

さらにこの時代、スペインの基礎産業である毛織物工業が衰えつつあったが、これも、イギリスの毛織物工業の圧迫が一つの原因となった。

一五八八年五月、百三十隻からなる無敵艦隊がリスボンを発し、イギリス海峡にはいったが、そこでイギリス海軍のため大打撃をうけた。

北海にでて、スコットランド北端をまわって帰途についた艦隊は、ざらに大嵐にあい、船が岩や岸にあたって沈没し、翌八九年スペインにたどりついたときには、船の数は約半分になっていた。

「神がフッと吹くと、彼らは四散した」のである。

無敵艦隊の撃滅によって、エリザベスは、国民的独立をまっとうし、海外進出の機会をえたばかりでなく、内においてはイギリス国教会を擁護し、絶対主義を確立することができた。

6 身分、社会 top

いまから三百数十年もまえのエリザベス朝の社会は、君主を頂点とするピラミッド型の貴族制社会であった。

身分によって上下の区別がはっきりとしており、すべての人は一定の身分をもち、一定の地位をあたえられていた。

エリザベス朝はイギリス・ルネサンスにあたるが、これを代表するシェークスピア(一五六四〜一六一六)は、一六〇三年に書いたといわれる『トロイラスとクレシダ』のなかで、

「身分はすべての遠大な計画に達するための梯子(はしご)であるが、

これがぐらついていては

訃画は失敗におわる。社会も、

学校の学級も、都市の団体も、

異なった国と国とのあいだの平和な貿易も、

長子相続も、出生の権利も、

長幼の序も、王冠も、王笏(しゃく)も、月桂冠も、身分というものがなかったならば、

どうしてあるべき場所に位置することができようか。

ただその身分をとりさり、その絃(いと)の調子を狂わしたばかりで、

聞きたまえ、なんという乱調になってしまうことだろう。」 |

と述べ、身分というものが社会の基本原理であることを、ずばりいいあらわしている。

そしてこのような上下の秩序を創造したものは神であるが、現実の世界において人びとにこの身分や地位をあたえたものは神の代理者である君主であった。

したがって人びとは君主に対して、絶対随順の誠(まこと)をつくさなければならない。

君主の下に大貴族、小貴族、ジェントルマン、商人、ヨーマンなどの諸身分があった。

大貴族のなかには、北部の乱をおこしたような封建貴族もいたが、大部分は女王に忠誠を誓い、宮廷につかえる貴族であった。

これら大貴族に対し、小貴族は騎士、エスクワイアであるが、その下に農民身分にぞくするジェントルマンがいた。

ジェントルマンの出身は、独立自営農民であるヨーマンから成り上がったもの、貴族の二男三男、商人で土地を獲得したものなどいろいろであった。

騎士、エスクワイア、ジェントルマンは身分的には異なるが、生活上ではほとんど変わりがなかった。

彼らのうち若干のものは、みずから土地を経営してそこから収益をえていたが、だいたいは、小作人に土地を貸し、そこから上がる収入にたよっており、地主である点は三者ともひじょうによく似ていた。

後述するようにエリザベス朝の中央政府の官僚、地方行政に当たる治安判事、庶民院議員などの大部分は騎士、エスクワイア、ジェントルマンであって、彼らが王室の藩屏(はんぺい)をなした。

都市の商人はだいたいジェントルマンと同じくらいの社会的地位にあり、両者のあいだには人的交流があったが、その代表的なものは、貿易商人であって、君主から特権をあたえられて活動した。

農民はイギリスでは大陸と異なり、農奴制度が中世の後半解体し、富裕な独立自営のヨーマンが、この時代の標準型の農民であった。 |

バークシアの農家――イギリスの農民は

富裕な独立自営のヨーマンであった

|

イギリスのヨーマンが富裕であったことについては、いろいろの記述が残っている。

「手工業者も農民も、食卓では、たいへん気前がよく、ひじょうに愛想がよい。

いっしょに集まったときには、ひじょうに陽気で、悪意がなく、また素朴で、イタリア人やフランス人のような、心のなかの悪知恵や陰険さがないから、彼らとつきあうとためになる。」

「ヨーマンは粗金(あらがね)のジェントルマンで、つぎの時代には洗練される。」

「ヨーマンは租税台帳の一行全部を占め、租税をかけられれば、財布から血のにじむような金をしぼられても、税を支払って悔やむところがない。」

「戦争のとき、ヨーマンは歩兵で従軍するけれども、意気さかんな駒にうちまたがり、何人(なんびと)の奴隷ともならず、ただおのれの君主にのみこれ従う。

潔白で不羇(ふき)独立であれば、勇猛心もわくが、そうでないと、勇気をもつのにさえ、主人のゆるしを請わなければならない。

それゆえ、一国が全部貴族とジェントルマンとだけになり、農民はただの労働者や小屋住み農にすぎないとしたら、国家はよい騎兵をもつかもしれないが、よい歩兵隊はもてない。

歩兵をよくするには、奴隷や貧乏の生活で育ったものではだめで、どこか自由にゆったり育った男を必要とする。」 |

ヨーマンはエリザベス朝国家の納税者であり、兵力の供給源であり、庶民院議員の選挙人であった。

そして小土地所有者としての性格上、君主を自己の地位の保護者とあおいだのである。

今日のイギリスは、王室、貴族院、国教会、官僚制度、エリート教育制度など、いわゆるエスタブリシュメントの国で、他の国の社会にくらべていちじるしく流動性に欠けているとされている。

ところがエリザベス朝社会は、フランスその他の大陸諸国の絶対主義下の社会とくらべると、諸階層間の関係がより流動的であった。

ジェントルマンと商人との交流、小貴族たる騎士、エクスワイアとジェントルマンの一体化など、その適例であろう。

そしてこのような中産階級を地盤として、「イギリス国民」というものが形成されていったのであり、エリザベスはまさにその中心として「グッド・クィーン・ペス」と愛称され、国民的敬愛の的となったのである。

イギリスでも、もちろん、絶対主義に対する人民の抵抗というものは存在した。

しかしエリザペス朝は農民一揆研究者の説によると、「農民一揆はあまり活発におこなわれなかった」のであって、こういう形の絶対主義に対する抵抗は微弱であったといえよう。 |

貴族の伊達男

|

ジェントルマン

|

絶対主義に対する批判は、むしろエリザベス朝においては、後述するように、議会における言論をつうじて行なわれたのである。

大陸の絶対主義が農民一揆になやまされ、絶対君主の権力を強化してこれに対応し、「おそるべき君主」、という面をつよくうちだしたのに対し、議会というパイプを有したエリザベスは「グッド・クィーン・ベス」として民心を操作することができたのである。

7 官僚の世界 top

エリザベス朝絶対主義の政治の中心は、議会ではなく、政府であった。政治家は議員政治家ではなく、官僚政治家であった。

当時の政府は枢密院といわれるが、日本の明治憲法下の枢密院や現在のイギリスの枢密院と異なり、政治の実際を担当するもので、今日の内閣に当った。

この枢密院に列席する枢密院議官のうち、主要なものは大臣である。

エリザベス朝の大臣には、大法官、大蔵卿以下たくさんあるが、宰相の役割を果たしたのは秘書長官で、エリザベスは即位後まもなく、一五五八年、ウィリアム・セシル(一五二〇〜九八)――のちのパーリ卿――をこれに起用した。

セシルは一五七二年まで在職し、そののち健康上の理由から大蔵卿に転じたが、九八年死没するまで、前後四十年間、女王の側近にあった。

エリザベスはセシルを評して、「ヨーロッパのどの君主も、セシルほどの相談役をもっているものはない」とほこった。

このエリザベスとセシルの密接な関係は、どのように評価されるであろうか。ある歴史家は、

| 「エリザベスの知恵は大臣の知恵であり、女王の大手柄はバーリ卿に政策の指導をまかせた点にあり、女王は弱い性格で、意見のぐらつく支配者であった」 |

とエリザベスを低く評価した。

しかしエリザベスは政治に積極的であり、べつの歴史家のつぎのような評価のほうが適切と思われる。

「政府の実際の仕事は、枢密院と大臣の手中にあった。しかし女王が政策をすべて決定した。

女王の意志が、政府の原動力となった。宣戦講和の問題は女王の方寸(ほうすん=胸中)にあり、大臣の選考、文官、武官、聖職者の要職の任命もそうであった。教会は女王の大権の保護の範囲内にあり、女王自身はとくに外交政策、諸外国との外交関係にはみずからたずさわった。」 |

大臣の筆頭はむろんウィリアム・セシルであるが、彼らはいわゆる官僚であった。

今これら絶対主義官僚の特色をあげてみると、つぎのようになろう。

第一に彼らは、前代の官僚とは異なり、聖職者ではなく俗人であった。

貴族は少数で、圧倒的多数は騎士、エスクワイアなどの身分のものであった。

エリザベス朝の大法官は二コラス・ベーコン(一五一〇ころ〜七九)をはじめ五名全部が騎士であったが、大蔵卿は三名とも貴族に属した。

秘書長官は、ウィリアム・セシル、トマス・スミス、フランシス・ウォルシンガム、ロバー卜・セシルの四名が騎士、あと三名がエスクワイアおよびそれ以下のものであった。

第二に、彼らは官僚である以上、その収入が官職にもとづく俸給を主とすることはいうまでもない。

ベーコンの大法官の俸給は千四十七ポンド、セシルの秘書長官は職務の重要性にもかかわらず、少額で百ポンドにとどまった。

しかしこのころの労働者、たとえば農場監督の年賃金は二ポンドであったから、セシルの五十分の一にすぎない。

官僚と庶民との収入のいちじるしい格差は絶対主義時代の特徴である。

また官僚には、官職にからまるたくさんの役得があった。

セシルの場合、それが二千ポンドに達し、俸給の二十倍に相当したという。

当時、官僚の俸給が一世紀以上も固定していたため、俸給が恒常的に不足していたことが、役得をさかんにしたおもな理由であろう。

しかし当時、公私の別がはっきりしておらず、公職という観念が確立していなかった点もあったと思われる。

俸給以外で大きいのは、土地からの収入である。

土地といっても、官僚がみずから農場や牧場を経営してえた収入は少なく、おもなものは土地を貸してうるところの地代であった。

たとえばセシルは、木材の販売から百八十九ポンド、農産物の販売から二百三十七ポンド収入があったとき、地代は千七百二十ポンドに達していた。それゆえ当時の官僚は一面、地主的性格のものであったということができよう。

第三に、官僚は教育の点からいうと、最高の知識人であった。

十四〜十五歳で大学にはいり、一般教育をうけたのち、法曹学院に進んで法律を勉強した。

セルシは卒業しなかったが、ケンプリッジ大学に学び、ベーコンはこの大学を卒業した。

学科目は、神学、ローマ法、哲学、医学、弁証学、修辞学、古典学などである。

その後セシルもベーコンも、グレイズ・インという法曹学院に進学したが、ここはローマ法ではなく、イギリス古来のコモン・ローを学ぶところであった。

エリザベス朝に法律を学ぶことが世の風潮になったのは、当時社会の変動が大きいため、土地に関する訴訟が多く、地主たるジェントルマンは、法律の知識を必要としたことが第一の原因である。

第二は官僚、議員、治安判事などになるためには、法律の素養が不可欠であったことである。

セシルの覚え書きにあるように、当時の「法律は支配と統治の関門で、貴族もしくはジェントルマンの直接の子弟以外のものは、学んではならない」支配者本位のものであったからである。

こうしてエリザベス朝の中央政府には官僚制度が確立したが、官吏のあいだには、官僚気質というようなものが生まれてきた。

セシルが息子にあたえた官僚の昇進に関する注意などは、まことに興味深い。

以下はその一部である。

「りっぱな人をきみの友としたまえ。しかしつまらないことでその人をわずらわすな。

彼に、しばしば数多くの、しかし小さく安い贈り物を贈れ。もしきみが何か大きい礼をすべき理由があるときは、毎日、目につくものを贈れ。

きみの上司に対しては謙遜(けんそん)であるが、毅然(きぜん)たれ。同僚に対しては親しみをもつが、敬意を表せよ。

下僚に対しては十分な人間味と、若干の親しみを示せ。

第一の上司に対する態度は昇進を用意する。

第二の同僚に対する態度は、きみを育ちのよい人として知られるようにする。

第三の下僚に対する態度は、きみの評判をよくする。

よい評判は一度これをうると、持ちつづけることはたやすい。

正しい人間味は、大衆の心に深く根をおろすものである。

大衆の心を容易にとらえるものは、無作法にものを恵むことよりも、むしろ一文もかからない礼儀の正しさである。

私はきみに、人気というものをあまりに高く考えてもならないし、あまりに軽んじてもならないと忠告する。」 |

8 地方行政・軍隊・議会 top

イギリス絶対主義において、中央政府が官僚組織をとっていることは、大陸の絶対主義諸国とまったく共通である。

しかし地方行政とか、軍隊とかいうことになると、イギリスは大陸とひじょうにちがってくる。

そのうえ大陸では絶対主義時代には議会(身分制議会)が停止されたが、イギリスでは、絶対主義の最高潮期にも議会が存在した。

以下、イギリス絶対主義の特色をしめす地方行政・軍隊・議会の三つについて検討する。

まず中央政府で決定した政策を、地方に浸透させる役割を果たしたのはだれか。隣国のフランスでは、中央から地方に派遣された有給の地方監察官がこれに当たったが、エリザベス朝のイギリスでは、治安判事であった。

治安判事になったものはその土地に在住している騎士、エスクワイア、ジェントルマンらがほとんどで、在地性ということが、フランスの地方監察官との第一のちがいである。

第二のちがいは治安判事がもらったのは手当で、俸給ではなかった。

すなわち無給であったことである。

しかし治安判事は女王から任命されて、枢密院の監督をうけ、中央政府の命令にしたがい、中央集権化を推進したのであるから、彼らは、イギリス絶対主義における地方官僚の役割を代行したものとみられる。

つぎに軍隊としては、エリザベス朝には二つの組織があった。

その一つは民兵制で、有事のさい君主がこれを徴集した。

独立自営農民であるヨーマンなどがそのよい供給源であった。

その二は従者制といわれるもので、君主が貴族やジェントルマンに対して、その配下の従者を引きつれて出征することを求めた。

従者の第一は奉公人で、各家には軍役に適する腕っぷしの強いものが数十名養われていた。

第二は小作人で、彼らの小作契約の中にはいざという時、従軍する義務が含まれていた。

しかしイギリスではフランスやプロシアのような、君主に直属する常備軍が発達しなかった。

「勇敢で、強く、敏捷な優秀射手」である近衛兵がいたけれども、二百名くらいのもので、常備軍といえるようなものではない。

イギリスの絶対主義の特色として官僚制度と常備軍制度の欠如ということがいわれるのは、このためである。 |

大砲の威力――イギリスは島国なので、海軍が強かった

|

それからエリザベス朝でもう一つ忘れてならないのは議会の存在である。

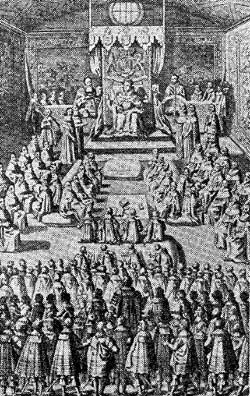

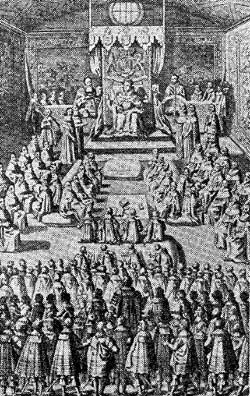

まず議会の開会の回数をみると、足かけ四十六年の治世のあいだ議会が十回開かれたが、年数にすると、十七年で、治世の三七パーセントの期間にあたる。

したがって議会のなかった年が二十九年、すなわち六三パーセントということになり、議会を開くことなく政治の行なわれた期間が、治世のなかば以上におよんでいるわけである。

ここに、エリザベス朝の政治の絶対主義的傾向をみとめることができよう。

つぎに第二の大事な点として、この十回の議会は、議会本来の君主権を制限する機能をはたしたであろうか。

この時代は、議会における言論が活発になった時代で、女王の結婚、王位継承、宗教改革、議会特権、独占権などの問題がやかましく論ぜられた。

一五六六年の第二議会で、エリザベスが王位継承に関する討論を禁止すると、ウェントワースというピューリタン議員が立ちあがって「それは議会の自由な言論の特権を侵すものではありませんか」と質問し、議会は女王に対して、討論は法律でゆるされた行為であり権利であるから、前例のない命令で議会をしばらないようにと請願した。

このとき、女王は「言論の自由」をおさえることの危険を察知し、この命令を撤回した。

また女王は、財政の窮乏を救うためむやみに独占権をゆるして、議会において独占論争がおこった。

一六〇一年の第十議会であげられた特許のリストには、塩、澱粉、酢(す)、ガラス、銅、錫(すず)、トラップ、硝石(しょうせき)などが含まれており、ある議員は「最重要な品物はこの国の吸血鬼の手中に独占されている」といい、ある議員は「これらのものに対して指図が下されないならば、次の議会前にパンまで独占になるだろう」と述べた。 |

イギリスの議会

|

女王は急迫した事態を察して、先手をうって議会に対し、独占の弊害を改善する布告をだした。

このようにエリザベス朝の議員たちは、ときに反抗したことがあったが、いつも王権にうまく操縦され、女王の介入にあうと、謝意とお詫びとを言上し、女王の手に接吻をゆるされ、感激して退出するという従順な態度にでた。

したがってエリザベスの議会も、根本においては、テューダー朝特有の「従順議会」にほかならなかった。

それはピューリタン革命後の議会とはまったくちがうもので、絶対主義と両立しうるものであった。

最後に女王自身について――

すばらしい知性、満々たる自信と意志の力、ねばり強い慎重さなどの長所はむろんのこと、女らしい虚栄心、二枚舌、わがまま、傲慢(ごうまん)などの欠点も、一六〇三年三月二十四日、国民敬愛のうちに世を去るまで、この女王の人気を傷つけなかった。

ただエリザベスが国民の希望に背いたのは、一生を独身で過したことである。

しかし女王にはレスター伯ロバート・ダットリー(一五三二頃〜八八)やエセックス伯ロパート・デバルー(一五六六〜一六〇一)のような恋のお相手がいた。

二人とも美丈夫で、レスターは「堂々として王侯の風貌をもち、長身で威厳があり、体格が立派で、目鼻立ちが整い、女王が感心して眺めるような細長い指をもち」、エセックスは「背が高く、釣り合いがとれ、大変凛々(りり)しく明るい顔づきの、もの柔かい夢見るような眼」をしていた。

女王はレスターと同年配で、エドワード六世の宮廷で会ったのが馴(な)れ初(そ)めといわれるが、彼は女王の主馬頭にとりたてられ、妻と別居して宮廷内で起居した。

「女王は日夜レスターの部屋を訪ねる」ありさまで、一時は熱烈に彼との結婚を希望したが、側近が猛烈に反対した上、レスターの妻の変死事件が起こったため、断念せざるをえなくなった。

また女王とエセックスとは年が三十三もちがったが、昼は馬を乗りまわし、夜は二人だけで宮廷に泊まるという仲であった。

しかし彼はアイルランド遠征中君命に反して帰国し、君側の奸を除くと称して、武装決起し、失敗して処刑台の露と消えた。

生理的に結婚を恐れたとか、母になる確信がなかったからとか、夫という男性に権力がうつるのをいやがったとか、独身は一つの政略であったとか、推測は多々あるが、だれもこの「処女女王(バージン・クイーン)」の秘密を知ろうはずはない。

しかし男のおべっかと愛情とをつねに必要としていたエリザベスは、一方では、自分の精神を官能の迷いの外に保つことができるという、理知的な「君主の術」をもっていた。

この理性はまた、重要な国務において、女王を「女性」から「冷静で厳格な政治家」にひきもどしたのである。

top

**************************************** |