|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 世界の歴史9 絶対主義の盛衰

3 イギリスのピューリタン革命

1 北方の王 top

一六〇三年三月二十四日、処女女王エリザベスが没すると、スコットランド王スチュアート家のジェームズ六世が血縁によって、ジェームズ一世としてイギリス王を兼ねることになった。

当時、王はすでに三十六歳、経験に富み、新教徒であったから、エリザベスの没後、大陸からのカトリック教徒侵入のうわさにおののいていた国民は、新王を歓呼して迎えた。しかし、期待に反した国王であった。

ジェームズは、若いころ、長老派の神学者として有名なブカナン(一五〇六〜八二)から教育をうけ、古典、近代語、哲学、神学につうじていたが、イギリスにきて、いちばんのみこみにくいものは議会の存在であった。

スコットランドにも議会はあったが、無力で、王権の単なる道具にすぎなかったのである。

このため、王は、エリザベスのようにじょうずに議会を操縦することができなかったばかりか、議会そのものを否定する王権神授説のような、イギリス人になじめず、危険とも思われる思想を唱えた。

スコットランドにいるとき、王は『自由なる君主国の真の法』(一五九八)という論文を書き、君主はあらゆる制限から自由であり、地上における神の代理で、議会の唯一の権限は勧告することであると主張した。そしてイギリス王に即位後、一六○九年、議会でつぎのような演説を行なった。

| 「王が神とよばれるのは正しい。そのわけは、王が地上において神の権力にも似た権力を、ふるっているからである。王はすべての臣民のあらゆる場合の裁き手であり、しかも神以外の何ものにも責任を負わない。」 |

ジェームズ一世は神経質、臆病な性格だったが、理論上ではずいぶん気が強かったわけだ。

この王権神授説に対して、イギリス人民は抵抗の理論をもっていた。

王権神授説が外来の新しい理論であったのに対し、これはイギリス古来のコモン・ローの理論である。 |

ジェームズ六世著

『自由なる君主国の真の法』

|

コモン・ローは「普通法」などと訳されているが、地方的慣習法に対する「一般的慣習法」を意味し、イギリス古来の慣習や判例によって発達した法律のことである。

当時、最大の法学者で、コモン・ロー裁判所の首席判事であったエドワード・コーク(一五五二〜一六三四)は、コモン・ローこそ国王や議会などに優越する最高のものであるという立場をとった。

そして「法の優越」を主張し、君主が法の上に立つというジェームズ一世の考え方に、まっこうから反対した。

こうしてジェームズ一世は王権神授説を、人民はコモン・ローをそれぞれよりどころとして対立し、議会は両者の正面衝突の場所となって荒れた。

王は二十二年の治世のあいだに議会を四回ひらいたが、議会で攻撃をうけて、都合が悪くなるとこれを解散し、ときには反対するものを投獄することさえした。

一六二一年の第三議会のときのことである。

ジェームズは、外交政策上の批判をうけると、外交は王の大権事項であり、「議会の特権はわが祖先の恩恵に由来する」と称して、外交論議を封じようとした。

議会ではコーダらが、「抗議文」を発表して、主張する。

「議会の特権は、イギリス臣民の昔からの疑うべがらざる生得権であり、遺産である。

国王、国家、国防、国教会にかんする事項は、議会で論議するにふさわしい問題である。」

争いははげしくなり、ついに議会が解散させられた。激怒しているジェームズは、さらに議会の記録の提出を命じ、抗議文をのせた部分をずたずたに引き裂いた。

こうしてステュアート朝の議会は、これまでのデューター朝の「従順議会」に対し、「荒れる議会」ともいうべきものであった。

この傾向は、一六二五年、ジェームズ一世のあとをついだチャールズ一世の治世になっても、改まるどころか、ますますひどくなった。

王は容貌もすぐれ、威厳に満ち、ファン・ダイクやルーベンスを宮廷に招くなど、美術を愛したが、感情的で偏見がつよく、気がよく変わった。

王は即位の年、最初の議会で、予定の七分の一しか課税が承認されないと、これを解散した。

その後は議会の承認なくかってに関税をとりたて、富豪に献金を強い、ロンドンその他の港市に沿岸防備のためと称して、船舶や船員を提供することを命じた。

これが「船舶税」である。

もっとも人民を憤慨させたのは公債を強制したことで、これに応じなかった富豪が、王の令状一本で監禁された。

王は経費節約のためには、兵士を世帯主の承諾なく民家に無料宿泊させ、また軍法を軍人ばかりでなく、一般人にもおよぼし、いたるところで人権が侵害された。

しかし強制公債の募集がうまくゆかなかったため、チャールズ一世はやむなく一六二八年議会をひらいたが、議会ではコーダらが中心となって「権利の請願」を起草し、議会の決議として王に提出した。

これは「我々の至高の主たる国王陛下に対し、議会に召集された聖俗の貴族ならびに庶民はうやうやしく奏上したてまつる」という「請願」の形式をとり、古い権利の確認をもとめたもので、新しい権利の承認をもとめたものではない。

「一 今後何人(なんびと)も、議会制定法による一般的な同意なしにはいかなる贈与、公債、献金、税金そのほか同種の負担をなし、あるいはこれに応ずるよう強制されない。

二 いかなる自由人も理由を示さずに、拘禁または拘留されない。

三 陛下は陸海軍兵士を立ち退かせ、陛下の人民は将来かかる重荷を負わされない。

四 軍法による裁判についての命令書は取り消され、無効とされる。」 |

「権利の請願」は、財産や人権を守ることを企図したもので、中世の「マグナ・カルタ」、名誉革命のときの「権利章典」とともに、イギリス憲政史で有名なものである。

2 無議会政治 top

チャールズ一世は一九二九年、この請願を成立させた議会を解散し、十一年間議会なしで、絶対主義の政治を行なった。

王は議会なしで収入をうるため、王の大権によって関税を徴収した。

また前王の時代、議会で廃止された「独占」にぬけ道があったのを利用して、これを許可し、収入の増加をはかった。

年収四十ポンド以上の土地を保有する自由土地保有農は、騎士の位をうけるべしという「騎士強制」が復活され、これに応じないものは免除のためと称して、多額の金をとられた。

このほか王は船舶税を港市だけでなく、内陸諸市にもおよぼし、ついにすべてのものにこれを課した。

その結果、船舶税は恒久的な収入源の性質を帯びてきたので、物議をかもした。

一六三七年、バッキンガム州の選出議員ハンプデン(一五九四〜一六四三)は、一ポンドの船舶税の納入を拒否して裁判にかけられた。

この裁判は一判事のいうごとく「最大の事件の一つ」で、十二名の判事中、王側を是とするもの七名、ハンプデンを支持するもの五名という結果になり、ようやく王の言い分がとおった。

同時代の人はこれを「臣民の自由の抑圧」であるとし、「かつてに税がかけられることになれば、自由人を昔の農奴から区別するものは何だろうか」と記している。 |

ジェームズ一世の後継者

チャールズ一世

|

一方、チャールズ一世は、ジェームズ一世の「主教がなければ王もない」という立場をうけつぎ、カンタベリー大主教ロード(一五七三〜一六四五)をつかって、イギリス国教会を絶対主義の支柱とすることにつとめ、ピューリタンを弾圧した。

ピューリタンが重要視していた福音の伝道、説教を禁止し、牧師に国教会の儀式にしたがうことを誓約させ、前王が発行した『遊びの書』を再刊して、安息日の儀式が終わったあと、スポーツなどのリクリエーションをすすめ、ピューリタンの安息日厳守に水をさした。

チャールズ一世の専制はイギリスだけにとどまらない。

王は、長老派が優勢なスコットランドにイギリス国教会の勢力を植えつけ、絶対君主としての地位をたかめようとして一六三七年、新祈祷書をスコットランド人に強制的におしつけた。

王に忠誠なイギリス人よりも反乱に慣れていたスコットランド人は、国民盟約をむすんで、戦争の準備を整える。

チャールズ一世は戦費をうるためやむなく、一六四○年、議会を召集した。

十一年間人民のあいだにたまりにたまっていた不満がこれを機会に一度に爆発する。

反対派の新指導者となったピム(一五八四〜一六四三)は、二時間にわたる大演説をこころみ、課税に承認をあたえる以前に、王が人民の苦情を処理すべきことを主張して、議会を圧倒しだ。王はわずか三週間で、この議会を解散した。

これが「短期議会」である。

その後、スコットランド軍が国境を越えて侵入してきたので、王は進退きまわり、ふたたび議会を召集せざるをえなくなった。

選挙は国民的興奮のうちに行なわれる。ピムは馬に乗って全国を遊説してまわり、ピューリタンの仲間が一人でも多く出るようはたらきかけた。

新議会は一六四〇年十一月三日召集されたが、いろいろな事件があり、五三年まで十三年間も解散されなかった。

これは「長期議会」とよばれる。

新議員をむかえた議会には、最初国王支持者が一握りしかいなかった。

議会は、まず王の側近、最大の責任者ストダフォード伯(二五九三〜一六四一)に対する私権剥奪法を可決し、これを処刑した。

このとき賛成二百四、反対五十九というから、これが議会の圧倒的多数の意向であったことがわかる。

その後、大主教ロードも同じような運命にあった。

また絶対主義の機構をこわし、議会を三年に一回召集することを定め、その同意なくして解散されないことにし、議会の承認のない関税、船舶税、騎士強制などの不法を宣言した。

当時、議会の圧倒的多数がのぞんだことは、革命をおこして君主制を打倒することではなく、せいぜい絶対君主制のゆきすぎを改め、これを條正するていどのことてあった。

しかし議会内の圧倒的多数の一致も、すでに宗教問題では見られなくなっていた。

一六四〇年十二月、ロンドン市民から議会に対し、「大主教・主教などの制度が根こそぎ廃止され、神の言葉にしたがう制度が正しく樹立されるように」という「根こそぎ請願」が提出された。

議会では国教会を廃止すべきか、それとも国教会の行き過ぎを改めるだけでよいかの問題をめぐって意見の対立が大きくあらわれた。

つづいて一六四一年、ピム、オリバー・クロンウエルなどが国民に対するアピールとして「大諫議書」を議会に提出した。

大諫議書は二百四ヵ条にわたり、王の即位以来の失政と、長期議会が今までなしてきた改革の成果と、今後の目標とを述べたものである。

それは百五十九対百四十八という僅少の差で議会を通過した。

ここに長期議会の圧倒的多数の一致が終わりを告げ、国王派と議会派との分裂が明らかになったのである。

王はこの機会に、議会派弾圧を決意する。

ピムら五議員を反逆罪に問い、四百名の兵士をひきいて逮捕のため議場に乗りこんだが、「鳥は逃げてしまった」のを見いだしたにすぎなかった。

失敗した王は貴族・騎士とともに、ホワイトホールの宮殿をでて、イギリスの北の都ヨークにおもむく。

議会派はエセックス伯のもとに議会軍を組織し、王のほうもヨークから南方のメッティンガムにうつって、王旗を掲揚した。

3 クロンウェル登場 top

一六四二〜六〇年にわたるピューリタン革命がはじまったが、あいたたかう国王派と議会派とは、どんな人びとからなっていたか。

同時代人の証言によると、国王派に味方したのは貴族、ジェントルマンの大部分とその下の農民などであり、議会派にはしったのは貴族、ジェントルマンの一部とヨーマン、商工業者などであったという。

そしてイギリスでは貴族・ジェントルマンが一団となって一方の味方につくということはなく、現実には地方的利害とか、親族関係などが大きな役割を演じ、事態をもっと複雑にしていた。

地理的には商工業が発達し、富裕な東部、南部が議会派の、おくれた西部、北部が国王派の地盤となったが、毛織物生産地帯やロンドン、ハル、プリマスなどは議会派に属した。

宗教上では、議会派にはピューリタンが多かった。国王派の大部分は国教に属し、一部にカトリック教徒がいた。

革命の初期は国王軍が優勢であったが、議会軍の劣勢を建てなおしたのがオリバー・クロンウェル(一五九九〜一六五八)である。

クロンウェルは自分でいっているように、「生まれながらのジェントルマン」で、ピューリタニズム色のつよいケンブリッジ大学に学び、父の死にあって退学したが、のちロンドンにでて法曹学院にはいった。

結婚したのち、彼は故郷に帰り、父の残した土地の経営に従事した。

このころ信仰の目ざめを体験し、神によって選ばれたものであるという意識をもち、一人のピューリタンとして人生を歩むこととなった。 |

ピューリタン革命図

|

クロンウェルは開戦とともに議会軍に加わった。

そして東部連合の諸州から、敬虔(けいけん)で献身的なピューリタンのヨーマンを集めて、騎兵隊を組織し、一六四四年七月、王軍を、ヨーク西方のマーストン・ムーアで破った。

この騎兵隊が鉄騎隊とよばれたものである。

しかしはじめ議会派の主導権をにぎっていた貴族は王との妥協を欲し、徹底的に戦うのを回避する傾向があった。

エセックス伯もそうであったし、司令官のマンチェスター伯はいった。

「我々が王を九十九回やぶっても、王はなお王であり、また王の子孫も王となろう。だが王が一回でも我々をやぶれば、我々は首をくくられ、子孫は奴隷とされよう。」

クロンウェルはこういう司令官をいれかえ、鉄騎隊にならって軍隊を改組することに決意した。

そして一六四五年二月、編成されたのが「新模範軍」である。

これはピューリタニズムを精神的支柱とし、革命遂行のため能力本位に編成され、誰でも隊長に任命された。

そしてクロンウェルがその副司令官の地位についた。

新模範軍は一六四五年六月、国王軍をネーズビーの戦いにおいて徹底的にやぶり、二年後、国王軍の本営のあるオックスフォードを陥落させた。

この間、王はスコットランドにはしったが、交渉がまとまらず、一六四七年一月スコットランドは王を議会軍の手にわたした。

|

議会軍のリーダー、クロンウェル

軍の改革を図って、国王軍を破った。

|

4 革命のプログラム top

ネーズビーの決戦によって革命の第一幕がおわった。

これとともに、まえから問題をはらんでいた議会派内部の対立が表面化してきた。

エセックス伯やマンチェスター伯の指導する長老派とクロンウェルのひきいる独立派との対立である。

この両党派の名前はエリザベス朝のピューリタンの宗派に由来するが、政治上の長老派、独立派は、宗教上のそれとぴったり一致するものではない。

長老派は革命がこれ以上すすんで、社会秩序が崩壊することをおそれ、長老派の全国的な教会組織による上からの統制を維持して、革命を適当なところで停止させようとした。

これに対し独立派は、長老派と分離派との中道を歩むとはいうものの、長老派とはまったく異なった性格をもち、革命をより以上おしすすめる立場をとっていた。

長老派は、クロンウェルの活躍によって軍隊の指揮権を独立派に奪われたとはいえ、議会では多数派である。

そしてロンドンの貿易商人や、これと関係のふかい貴族やジェントルマンを地盤としていた。

一方、独立派は軍隊に勢力を有し、長老派より下の階層の支持をうけた。

両派の政治改革のプログラムには、若干の相違がみとめられるが、王の存在が自明なこととして前提され、議会の権限が主張され、立憲君主制をめざしている点は共通していた。

これら長老派、独立派に対する第三の勢力が水平派であって、小親方や職人などの小市民を基盤とした。

この水平派のもっとも傑出した指導者がジョン・リルバーン(一六一五〜五七)である。

彼はロンドンの毛織物商の徒弟で、投獄され、長期議会がひらかれると釈放されて議会軍に加わったが、クロンウェルと対立して軍をしりぞき、ロンドンの職人や徒弟のあいだで政治的活動をはじめた。軍隊の中では兵士の間に水平派の支持者が急速にふえ、彼らは軍隊の民主化に乗りだし、一六四七年五月、各連隊から、二名のアジテーターとよばれる代表を選出した。

そしてこれまでの階級制の軍会議にかわって、将校以外に兵士代表をふくむ「一般軍会議」が組織されたのである。兵士たちは一六四七年十月、「正確に述べられた軍の主張」によって、人民主権の原理をうたった。

| 「すべての権力は、本来、本質的にこの国の人民の全体のうちにあり、彼らの代表者による自由な選択または同意こそ、すべての正しい統治の唯一の源泉または基礎である。」 |

|

国王軍に捕えられ鞭打たれるリルバーン

のちに釈放され水平派の指導者となる

|

そして同じ十月、水平派や兵士たちは、彼らのプログラムをまとめ、「人民協約」として一般軍会議に提出した。

「人民協約」は共和制の立場をとり、議会に対する人民の優越をうたい、議会といえども侵すことのできない基本的人権として「生得権」をつよく主張している。

5 チャールズ一世の死刑 top

長老派と独立派とが分裂し、軍隊内では独立派の軍幹部と水平派の兵士たちとの対立がはげしくなったとき、幽閉中のチャールズ一世が脱走して、イギリス海峡のワイト島にはしった。

一六四七年十一月のことで、王にとっては絶好のチャンスである。

王は十二月スコットランドと協定をむすび、長老制の樹立をみとめ、スコットランド軍の援助をすることになった。

こうして、長老派と国王派とがむすびつき、ウェールズで反乱がおこり、第二次内乱となった。火の手はケント、エセックスにおよび、ロンドンでは海軍が反乱をおこして国王側についたばかりでなく、スコットランド軍が南下してきた。

しかし、第二次内乱は長老派の見こみに反して、軍隊内部の対立を一時的に緩和し、独立派と水平派との団結を堅くするのに役立ち、一六四八年八月までに、国王軍やスコットランド軍が敗北した。

その後もチャールズ一世は、あいかわらず策謀をやめなかった。革命を成功させるためには、王がいないほうがよいという考えが、一般につよくなってきた。

水平派も、独立派の軍幹部も、王を内乱の責任者として裁判すべきことを、公然と要求する。

一六四八年十二月六日、独立派のプライド大佐が一隊の兵をひきいて議会をとり囲む。登院してくる議員のうち、長老派と目(もく)されるもの約百四十名が追いかえされ、あるいは逮捕された。

これが「プライドのパージ」とよばれる事件である。

残った六十名たらずのもので議会が構成され、議会における独立派の支配が確立した。

このいわゆる残部議会には二派があった。王の処置について処刑を主張する派と、監禁しつづけることを主張する派である。

クロンウェル自身は元来立憲君主政論者であり、ひそかに後者を支持していたようであるが、王が殉教者として死んでゆく覚悟をかため、一歩も退かないので、彼もやむをえず、王処刑を決意した。

一六四九年一月、議会は王の裁判のため、特別裁判所を設置する。

百三十五名の裁判委員のうち拒否するものが多く、裁判に関係したのは六十名ほどであった。

チャールズは法廷において、この裁判所の権威をみとめることを拒絶した。

しかし一月二十七日、判決がくだった。

| 「チャールズ・ステュアートを、暴君、反逆者、殺戮者、この国の善良な人びとに対する公敵として、斬首により死刑に処する。」 |

三日後の一月三十日、チャールズはホワイトホールの外側に設けられた処刑台上で、斬首された。ときに二時四分。

王の処刑について、「暴君に対する責任追及、裁判、死刑」の正当性を主張し、また処刑非難に対して筆をもって精力的にたたかったのは、『失楽園』(一六六七)の作で有名な詩人ミルトンである。

6 新しい共和国 top

ピューリタン革命は、チャールズ一世の処刑をもって最高潮に達した。

一六四九年三月、議会は君主制廃止にふみきった――「王という職は不必要で、負担が多く、人民の自由、安全および公の利害に有害であり、王の権力ならびに大権は、たいていの場合臣民を抑圧し、貧乏にし、奴隷化するのに利用されてきた。」

ひきつづき君主制と不可分の関係にある貴族院が廃止され、五月、イギリスが「共和国にして自由国家」なることが宣言され、イギリス史上はじめて、共和国が出現した。

しかしその実際はどうであったろうか。

まず水平派の期待は大きかった。共和国の出現によって、人民協約の理想が実現されるのではないかと。

ちょうど王が処刑される十日前の一月二十日、第二の人民協約が、軍会議から残部議会に提出された。

これは、リルバーンが主張して委員会を組織させ、草案をつくったものである。

しかし軍会議において、リルバーンの表現によれば「全部こなごな」にされ、改訂の内容は水平派を満足させるものではなかった。

とくにいけなかったのは、当時、王の処刑に気をとられていた残部議会がこれをにぎりつぶし、審議の対象にしなかったことである。

裹切られた水平派は憤慨し、リルバーンは『イングランドの新しい鎖の発見』を書いて、軍幹部と議会の専制を攻撃した。

このためリルバーンら四名の指導者は逮捕され、ロンドン塔に投獄された。このときクロンウェルは怒鳴った。

「これらの人間はこなごなにやっつけてしまう以外にあつかいようがない。

もし連中をやっつけなかったなら、彼らがきみたちをやっつけるだろう。」

水平派の、もっとも有力な支持者であった兵士たちのあいだにも不満がたかまった。

自由と兵士の権利を守るため、彼らが立ちあがる。

後述のアイルランド進駐の命令をきっかけに、四月、ロンドンでウェーリー大佐の部隊が出発を拒んだ。

これはただちに制圧された。

しかしクロンウェルが、首謀者の一人ロッキャーを銃殺刑に処したことから、ロンドン市民の大葬式デモとなった――

「チャールズ王のときでさえ、この騎兵の半数ほどの会葬者もなかった。」

その後五月、ソールズベリーとバンベリーの部隊で反乱がおこったが、これまたクロンウェルによって、短日月のあいだに鎮圧された。

もう一つの大きい事件は、水平派よりさらに急進的な真正水平派の動きである。

一六四九年四月、その指導者ウィンスタンリー(一六〇九〜五二)が貧しい農民たちとサリー州のセント・ジョージ丘で、共有地を掘りおこし、種を蒔きはじめ、土地の共有、共同耕作をよびかけた。

しかしこの地方の自由農民や教区の牧師が、暴力をもってこれを阻止し、さらに彼らがコバム荘園に移動すると、政府軍がきて解散させた。

ピューリタン革命のなかでも、人民の立場をもっとも広くかつ深く代表した真正水平派は、こうして弾圧され、地下に埋もれた。

新しい共和国に反対したのは、左翼勢力ばかりではない。

右翼勢力からの反革命の動きがあり、それは王の遺子チャールズ(一六三〇〜八五)とむすびついた。

チャールズは、父の処刑後オランダのハーグで即位してチャールズ二世と袮し、スコットランドとアイルランドとは、これを正式の王とみとめた。

このとき議会から、この反動の拠点アイルランド征服の任を託せられたのが、クロンウェルである。一六四九年八月ダブリンに上陸した彼は、転戦して、アイルランド制圧に成功した。

これは国王派に対する一大打撃であり、同時にアイルランドの土地の三分の二が没収され、カトリシズムが禁圧され、植民地化の端がひらかれた。

それは「イギリス帝国主義の最初の大勝利であるどともに、イギリス民主主義の最初の大敗北」と評されている。

一方チャールズは一六五〇年六月、スコットランドに上陸した。

クロンウェルは七月、スコットランド遠征を行ない、翌五一年、イギリスに侵入してきたチャールズの軍を破った。

危機一髪のところをのがれたチャールズは、フランスに亡命する。

以後スコットランドはイギリスに固くむすびつけられ、イギリスのよい市場になった。

この間、イギリス国内にもチャールズの動きに応じて一六五一年、国王派や長老派の陰謀がおこったが、いずれもクロンウェルによって弾圧された。

7 護国卿という独裁者 top

一六五一年九月、クロンウェルは凱旋将軍としてロンドンに帰ってきた。

しかし共和国政府はけっして安定したものではない。

共和国の誕生以来、残部議会が権力をにぎりつづけ、軍の要望である即時解散をけり、その地位に執着していた。

最高司令官であるばかりでなく、議会の一員であったクロンウェルは、軍と議会との協調をはかったが、成功しない。

ついに彼は決意する。

「きみたちは議会ではない。議員ではないといってるんだ。きみたちの会期を終わらせよう。兵士を入れたまえ。」

一六五三年四月二十日、武装兵士が議場にはいり、議会を解散させた。

クロンウェルは国王派や長老派が選出されることをおそれて、新議会の総選挙を行なわず、各州の教会から適任者を推薦させ、これを軍会議が検討して議員に指名する方法をとった。

この議会は「指名議会」とも、「聖者議会」ともよばれ、政治上の要求では水平派の流れをくんでいる。

そして、教会の財源である十分の一税を廃止するとか、「邪悪の迷宮で、あいも変わらぬ詐欺師の府」とよばれる大法官裁判所を廃止するとか、法律を改めるとか、いっきょに急進的な改革を行なおうとした。 |

共和制を志向する凱旋将軍クロンウェルは、王位を拒否する。

そして護国卿という独裁者となる。

|

このため有産階級のあいたに、ひじょうなセンセーションをひきおこした。

おどろいたランバートら軍幹部は、議会内の穏健派にはたらきかけ、一六五三年十二月十二日、軍司令官クロンウェルにすべての権力をゆずることとして、議会を解散させた。

一応、議会の自発的解散ということになっているが、事実上はクーデターにほかならない。

ひきつづいて一六五三年十二月十六日、軍幹部の起草にかかる「統治章典」が成立した。

「憲法なし」といわれているイギリス史上、唯一の成文憲法である。

これによってクロンウェルは護国卿の地位についた。

第一条に「立法上の最高の権限は、ただ一人の人および議会に召集された人民にある。このただ一人の称号を護国卿とする。」

第二条に「人民に対する最高統治権の行使および政府の行政権は、護国卿に存する。」 |

とあり、議会が最高権をにぎっていた「人民協約」と異なり、護国卿の立法、行政にわたる地位が大きくあらわれている。

統治章典は護国卿の独裁を肯定したものとはいえないが、権力集中への道をひらくものであった。

護国卿政権に対しては左右両翼からの反対が強かった。

水平派の残党のほかに長老派、国王派にも陰謀があり、一六五三年、国王派のペンラドックの反乱が起こった。

クロンウェルはこれを機会に独裁化の方向をとり、全国を十二軍区に分け、各軍区に軍政長官をおいた。各軍政長官は民兵を指揮するほか、租税の徴収、治安の維持、ピューリタンの禁欲主義的道徳の保持にあたった。

競馬、闘鶏、曲芸、見世物が禁止され、居酒屋が監視され、日曜日にはロンドン市中祈祷と讃美歌以外の物音は、いっさい聞こえなかったと伝えられる。

護国卿の地位を占めたクロンウェルは、外国からみれば、まぎれもない国家の元首である。

「王の権力でも、彼の権力より大きいことはない」と評されるほどであった。

一六五七年二月、議会でクロンウェルを王にしようという提案がなされた。

軍政長官による軍事独裁よりも、このイギリス人になじみがある王と議会という伝統的体制に復帰したほうが安全であるし、かつ世襲制が導入されることにより、クロンウェル死後の後継者問題からおこる無政府状態を避けることができると、考えられたからである。

議会は「謙虚な請願と勧告」という憲法改正案をつくって、クロンウェルに受諾をせまった。

しかし、軍隊の反対が強い。軍隊から背くことのできないクロンウェルは、これを拒否した――

「私は王の称号をもって、政府をひきうけるわけにはいにかない。」

こうしてクロンウェルは王号こそ用いなかったが、このころ紫の礼服をまとい、黄金の笏(しゃく)を手にし、さながら王者のようであったという。

しかし、彼は健康がすぐれず、一六五八年九月、インフルエンザのため世を去った。五十九歳。

クロンウェルのあと、三男のリチャード(一六二六〜一七一二)が護国卿になった。

彼は父とちがって、議会と軍との対立をおさえる器量がなかった。

そこで両者の対立がおこり、軍は議会を解散させ、一六五九年五月、リチャードは護国卿の地位をしりぞいた。

このあとランバートらの軍がめざしたのは、軍事独裁の強化である。

これに対し、スコットランド方面軍司令官モンク(一六〇八〜七〇)が南下し、六〇年二月ロンドンにはいった。

議会の自由を守るという口実である。

モンクは元来、国王派であったが、第一次内乱のとき議会軍に捕えられてから、その指揮官になっており、いままた寝返ったのだ。

そして彼は、オランダに亡命中のチャールズ二世と交渉するとともに、残部議会に長老派議員を復帰させて長期議会を復活し、王政復古への道をひらいた。

8 オランダの繁栄 top

一六四八年六月十日、オランダのパーク駐在ポルトガル大使は、本国に至急便を送った。

それは、オランダ人がウェストファリアの条約成立のお祝いをしていることを報告するとともに、つぎのような文をしるしている。

「ここでは講和は、本月五日午前十時、最高裁判所において、条約の条文を読みあげることによって公表された。

この日、この時刻がえらばれたのは、八十年前、この日、この時刻に、エグモント伯とホルン伯とがブリュッセルにおいて処刑されたからである。

国民は、二人が自由を擁護して倒れた同日同時刻を期して、自由の身になることを期待した。」 |

ピューリタン革命がちようど高潮期にさしかかる一六四八年、ネーデルラントのオランダは独立戦争(一五六八〜一六四八)を完遂してカトリシズムの牙城スペインの絶対主義的支配から解放され、新教の若き共和国として、国際的承認をかちえた。

オランダはこの八十年にわたる戦争中にも、海上においてしきりに活動した。

オランダ商人は早くからポルトガルのリスボンにおもむき、東洋商品を買い、これをアントワープをへて北ヨーロッパにもたらし、仲継ぎ貿易の利益をおさめていた。ところが一五八〇年ポルトガルを併合したスペインが、オランダ船をスペインやポルトガルの港からしめだしたので、否応(いやおう)なしに直接、東インドに進出せざるをえなくなった。

オランダはジャワ、スマトラ、モルッカ諸島を手中におさめ、一六一九年ジャワにバタビアをつくって、東洋経営の中心とした。合同東インド会社が設立されたのは一六〇二年で、世界最初の株式会社である。

その後、オランダは一六四一年マライ半島のマラッカをとり、各地に商館を設けて東洋貿易の大部分をにぎり、南アフリカにケープ植民地をひらいて、本国と東インドとの連絡拠点とした。

一方、オランダはアメリカ大陸にも進出し、一六二一年西インド会社をおこしたが、この方面ではたいした成功を収めることができず、オランダの主力は東インド方面にあった。 |

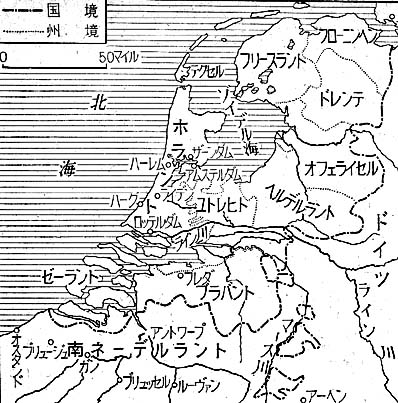

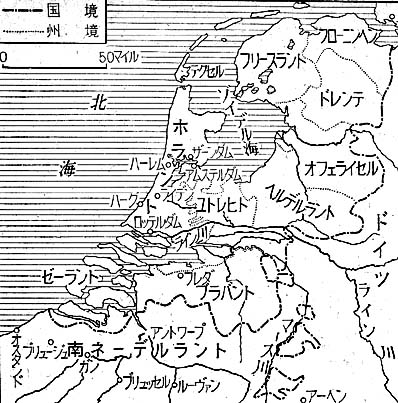

十七世紀オランダ要図

東洋に多くの植民地をもつ、オランダ最盛期の頃

長崎の出島もその一つ

|

オランダは、他国の三分の一ないし二分の一の安い運賃で十分利益をあげ、「世界の運搬人」といわれた。

その工業も、仲継ぎ貿易に依存する加工・仕上げ関係がおもで、オランダの基礎産業である毛織物工業も、大部分はイギリスから未仕上げの白地の毛織物を輸入し、これを染色し、仕上げを行なって、輪出したのである。

したがってオランダの繁栄は産業よりも貿易を土台とするもので、貿易商人が社会的に大きな勢力をもった。

当時オランダのみならず、ヨーロッパ経済の中心となったのはアムステルダムである。

戦争で衰えたアントワープに代わり、アムステルダムは、ヨーロッパ経済の中心が地中海地域から北に移動する時代の流れにのり、「世界貿易と国際金融の中心市場」となった。

そこではロンドンより八十年も早く、一五八五年以来毎週、商品の価格表が発表されている。

画家レンブラント(一六○六〜六九)が活躍したのは、このアムステルダムであった。

オランダが誇る大哲学者スピノザ(一六三二〜七七)も、アムステルダムのユダヤ商人の家に生まれた。

また十七世紀オランダでは、経済的発展につれて投機がさかんになったが、なかでも有名なのはチューリップの球根に対するものであろう。

十七世紀にはその高価な品種がつくられ、少しの球根で邸宅が買えたり、結婚の持参金代わりになったそうである。

一六三〇年代、オランダ人は、一般大衆まで、なけなしの金をはたいて球根の売買に狂奔した。

あの色とりどりの美しい花を咲かせるチューリップが、人間のもっとも強烈な欲望の対象になろうとは。

そしてゆきつくさきは、いつでも同じように、大衆投機家たちの大損失であった。

|

十七世紀なかばのアムステルダム――たくさんの帆船が海に浮んでいる

|

このオランダ、正式にいえば「ネーデルラント連邦共和国」は、イギリスなどの諸国にくらべて、国家組織上かなりちがった点がある。

第一に国民的統一国家ではなく、ホラント、ゼーラント、ユトレヒトなど、自由に独立した七州の連合体であり、国家連合という観がつよい。

連邦議会(全国会議)は州議会から派遣された代表者の会合にすぎず、彼ら代表者も自分の意志によって議決を行なうのではなく、それぞれ自分の州議会の決議にしたがって行動した。

ところでこの連邦議会を実際にうごかしたのは、七州のなかで国家財政の五八パーセント以上を負担し、他州を圧倒する経済力をもつホラント州であった。

このホラント州議会では、投票権は十八対一で、貴族よりも都市の力が断然つよく、その中心はあのアムステルダムであった。

そして、このアムステルダムの貿易商人の意向が、ある意味でオランダの政治を左右したといえよう。

第二のオランダ国家の特色は総督制である。

総督はオランダ語のスタットハウダーの訳であるが、封建君主の代官を意味する。

総督は各州の議会から権限をあたえられた行政官であり、一人で数州の総督を兼ねる場合もあった。

この官職は、独立戦争の指導者ウィレム一世(在職一五七九〜八四)以来、広大な領土をもつ名門貴族オランイェ家がほとんど独占した。

そしてホラント州を背景とする貿易商人が各州の権利を主張し、分権的な共和制を主張したのに対し、総督オランイェ家は、封建貴族のほかに、中小市民や農民の支持をえて、集権的絶対君主制への機会をねらいつつあった。

9 デ・ウィットの苦悩 top

さて前述のように、一六四八年ウェストファリア条約で、オランダの独立も国際的に承認され、平和も回復された。

しかし、ときの総督、オランイェ家のウィレム二世(在職一六四七〜五〇)は、さらにスペインとの戦いをつづけようとしたが、これは、南のスペイン領ネーデルラントを支配しなければ、オランダは安全でないと考えたためである。

これに反対したのは、商業上の利益を第一とし、平和を欲するアムステルダムをはじめとする、ホラント州の諸都市であった。

そこでウィレム二世は一六五〇年、ホラント州の指導者六名を逮捕し、アムステルダムを夜間に急襲しようとした。

アムステルダムに至る街道には、途中、何本かの道が交差した地点があり、迷いやすかったので、交差点近くの外科医の家の窓に、道しるべの燈をつけることにしておいた。

ところがその外科医がうっかりして、十一時に燈を消してしまったため、軍隊が道に迷って機を逸した。

一方、アムステルダムは軍隊の接近を察知して市の門を閉じ、周囲の土地に水を氾濫させて防衛態勢をとった。

このためウィレム二世の急襲は失敗におわり、その数ヵ月後、彼が急死し、中央集権の夢はついえさった。

彼の死後一週間目に、のちのウィレム三世(在職一六七二〜一七〇二)が生まれたが、政治的空白ができ、これがホラント州の貿易商人進出の絶好の機会となった。

彼らは州主権を主張して、分権的共和制の実現を期した。

これを指導したのが、ヤン・デ・ウィット(一六二五〜七二)で、事実上一六五三年以後ホラント州の宰相というべき地位にあった。

そしてこのころ、オランダは、ピューリタン革命中のイギリスと交戦状態にはいったのである。

オランダは独立戦争のときには、イギリスの援助をうけてスペインと戦った。

しかしスペインの勢力が衰えてくると、オランダとイギリスは貿易、植民地支配の主導権を争う二大海上国家として対立するにいたった。

この争いの過程で、一六五一年十月、イギリス議会は航海法を制定した。

これは、イギリスやその植民地に輸入される品物の輸送を、イギリスや産出国などの船舶に限ることによって、オランダの仲継ぎ貿易に打撃分あたえることを目的としていた。

ふつう航海法はクロンウェルの名とむすびつけられているが、彼はむしろその制定に反対であり、イギリス貿易商人たちの発想にもとづいたものである。

これによって両国の関係はますます悪化し、一六五二年、第一次イギリス・オランダ戦争(一六五二〜五四)となった。

イギリス海軍優勢のうちに、この戦いは終わったが、その後、王政復古時代に第二次(一六六五〜六七)および第三次(一六七二〜七四)のイギリス・オランダ戦争が行なわれている。

この第一次、第二次の戦いにおいて、その指導に、講和に、中心となったのはデ・ウィッ卜である。

彼に登用されたデ・コイテル(一六〇七〜七六)が一六六七年、オランダ艦隊をひきいてテムズ川にはいり、イギリス側に損害をあたえ、ロンドン市民のドギモを抜いたことは有名である。

第三次の戦いも、デ・ウィットがこれに当たらねばならなかった。

しかもこのときは陸においても、ルイ十四世のフランス軍の侵入をうけていたのである。

国家存亡の危機にあたり、ふたたびオランイェ家をいただいて難局にあたろうという、国民感情が強くなった。

一方、国難を招いた責任者として、デ・ウィットに対する非難が高まり、一六七二年八月、彼は職を辞した。

同月二十日、彼は暴徒によって虐殺される。

ブルジョワ共和主義者で、教養人、寛容で無私、ひたすら国事につくしたこの政治家は、海にイギリス、陸にフランスによって挟撃される小国オランダの苦悩を、一身に背負うように倒れたのである。

一方、総督となったウィレム三世は、堤防を破壊して洪水戦術をとるという背水の陣をしいて、フランス軍に対抗した。

またデ・ロイデルが指揮するオランダ艦隊は、イギリス海軍の侵入を防いだ。

やがてフランスの強大化を恐れる諸国の動向によって、国際状勢も変わり、オランダは一六七四年イギリスと、七八年フランスと講和する。

イギリスとの和平後まもなく、ウィレムはのちのイギリス王ジェームズ二世(一六八五年即位)の長女メアリーと結婚した。

この関係でウィレムは妻とともに一六八八年、名誉革命のとき、イギリス王に迎えられた。

彼はその後も国際政局の中心として、とくにフランスの侵略戦争に対抗する。

しかしオランダ自体の国力は、たびたびの戦争をへて、十八世紀には急速に衰退に向かっていった。

top

**************************************** |