|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11 12

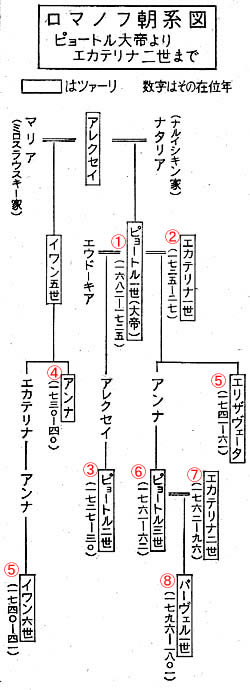

13 世界の歴史9 絶対主義の盛衰

11 ある啓蒙専制君主――エカテリナ二世のロシア――

1 ロシア帝位の乱脈 top

ロシアでピョートル一世が死んだ一七二五年は、ドイツの大哲学者カントが生まれた翌年にあたっている。それからエカテリナ二世即位(一七六二)まで、約三十七年のロシア史は、おどろくほど乱脈をきわめる。

帝位継承をめぐって、何回も宮廷クーデターがおこり、三人の皇帝と三人の女帝が交替する。

ますピョートルの第二の妻がエカテリナ一世(在位一七二五〜二七)として、近衛軍の支持をうけて即位する。

しかしその短い治世は、近衛軍のごきげんとりに終始し、教養がなく、酒飲みの女帝は、宴会の席でみずから将校たちに酌をしてまわったという。

ピョートル一世時代の改革は放棄され、宴会また宴会で、巨万の国費が浪費された。

この女帝が死ぬと、あとは皇女ばかりであったので、さきに死刑になった皇太子アレクセイの遺児(ピョートルの先妻の孫)がかつぎだされた。

これがピョートル二世(在位一七二七〜三〇)であるが、この十二歳の少年の結婚相手をめぐってまた陰謀が火花をちらした。

エカテリナは、はじめ五歳も年上のじぶんの娘エリザベータをめあわせようとし、一方、元老のメンシコフ公もじぶんの娘マリアを嫁(とつ)がせる工作をしたが、結局別の重臣ドルゴルーキー公の娘と、若いツァーリとの婚約が成立した。しかし結婚式の当日、ピョートルは天然痘で急死し、祝宴はたちまち葬式にかわるという異常さであった。

そこで重臣たちが協議したあげく、こんどは、クールテント公に嫁(と)してすでに未亡人になっているアンナを、女帝にむかえることにした(在位一七三〇〜四〇)。これはピョートル大帝の異母兄イワンの娘で、そのころ三十七歳、背が高く、肥満型の女性で、顔は男のようにきつく、未亡人生活が長かったせいか、冷酷で意地悪であったという。

もっとも、このアンナをロシアの帝位にむかえるにあたり、重臣たちは条件をつけていた。すなわち、彼女は死ぬまで再婚しないこと、後継者を指定しないこと、国政の重要事項はすべて、八名の大貴族からなる枢密院に相談することなどである。

アンナはこの条件書にサインしたが、いよいよモスクワにのりこみ、帝位につくと、宮殿の大広間、文武百官のいならぶ面前で、これを破りすてた。

アンナの治世は十年間つづくが、外国のある公使が語っているように、「宮廷はこれまでに聞いたこともないぽどの贅沢にふけったが、国庫には一文もなく、給料も払えなかった」というありさまであった。、

女帝はロシア人を信用せず、身の安全をはかるためにクールランドからつれてきたドイツ人たちをそばにはべらせたが、彼らはそれをよいことにして宮廷を飲みあらし、官金を横領し、金目になる官職をあさった。

税金のとりたてに近衛軍が動員され、「タタール(モンゴル)の急襲撃」もかくやと思わせるばかりであったので、怨嗟(えんさ)の声が全国にあふれ、「これはすべてドイツ人どもが権力をにぎり、ツァーリが女であるからだ」とうわさされた。 |

|

アンナが死ぬと、その遺言によって生後二ヵ月の赤ん坊がツァーリ、イワン六世(在位一七四〇〜四一)となり、その成人までは摂政に寵臣のドイツ人ビロンが任命されていた。

人民の不満はついに爆発し、近衛軍のクーデターによってイワンが廃位され、ピョートル大帝の遺児エリザベータが帝位につくこととなる。

彼女の治世(一七四一〜六二)は二十年間つづき、父母に似て無軌道な行ないも多かった。

朝は教会に行くのが日課であるが、遊ぶことが大好きで、夜は舞踏会に熱中し、ダンスにかけては宮廷にならぶもののない名手であり、フランスの芝居とロシア料理を愛好した。

また男装がよく似合うのが自慢で、仮面なしの仮装舞踏会をしばしば催したが、そのさいには、紳士たちは広いスカートをつけて女装し、貴婦人たちは燕尾服を着て男装させられるのがつねであったという。

この女帝の治世にロシアは七年戦争に加わり、ロシア軍は、当時ヨーロッパ第一の戦略家、プロシアのフリードリヒ大王の軍を一七五九年八月クーネルスドルフで破り、翌年、一時的とはいえ、ペルリンを占領した。

ロシア最古の歴史をもつモスクワ大学が開設されたのも、また、フランス啓蒙主義思想がロシア宮廷にはいり、ボルテールに『ピョートル大帝伝』の執筆が依頼されたのも、このころである。

ところで、この女帝にも初恋の相手があったらしいが、そのひとが若死にしたので一生独身をまもり、したがって、あとつぎの子供がなかった。

そこで、ホルンスタイン公に嫁いでいた姉の子をひきとって育てたが、これがのちのピョートル三世である。

「こんなかたわのようないまいましい甥は、悪魔にでもさわられるがいい」と女帝がなげいたように、この養子は生まれつき病弱のうえに、頭がわるく、体だけは大人になっても、知能はいつまでも子供であった。

そのうえ悪いことに、ロシアの宮廷にはいってから、酒飲みと放蕩の味をおぼえ、どうにも手のつけられない青年になった。

彼が十七歳のとき、女帝は妻を物色しはじめた。

最初プロシア王女に白羽の矢をたてたが、フリードリヒ大王は、ロシアの「野蛮人」に最愛の娘をやることを惜しみ、そのかわりに家臣の娘(ドイツのアンハルト・ツェルプスト公女)のソフィーを推薦した。

そのころソフィーは十五歳、年のわりに早熟で、すでに婚約者もあったが、その方はあっさりと袖にして、いそいそとロシア行きの準備をととのえた。

プロテスタントであった彼女はギリシア正教に改宗し、名前もロシア式のエカテリナ・アクセーエバナと改め、家庭教師について神学、ロシア語、ダンスを学びはじめた。 |

ピョートル三世

ドイツ娘エカテリナと結婚したが、クーデターで失脚し、エカテリナが女帝となる。

|

2 作家のエカテリナ女帝 top

こうしてエカテリナはピョートルの妻となり、一七六二年、夫はピョートル三世として即位した。

しかし彼女はすでに、この「頭がおかしい」夫に愛想をつかしていた。

ピョートルは朝から酒をのんで酔っぱらい、夜は夜でドンチャン騒ぎ、また宰相の姪に夢中になり、エカテリナの妻の座もあやういありさま。

そのうえフリードリヒ二世を尊敬しているピョートルは――彼は「大王」の肖像画にひざまずいたり、プロシアの軍服を着たりしていた―― 一七六二年五月、勝ちいくさ(七年戦争)を急にやめてプロシアと講和して、国民を「歯ぎしりして」くやしがらせた。

世論の支持は圧倒的にエカテリナのほうにある。

そしてエスカテリナは近衛将校グレゴリー・オルロフ大尉とねんごろになり、彼がひきいる近衛軍のクーデターによって、六二年七月、帝位についた。

三十三歳。

それは無血で成功したが、モスクワのすべての酒場が軍隊に開放され、勢いあまって兵士たちは酒という酒を手あたりしだい持ち帰ったため、その損害賠償につき、元老院は三年間も頭を悩ましたという。

即位したエカテリナ二世(在位一七六一〜九六)は、生粋(きっすい)のドイツ人であるから、外国人がはじめてロシアの帝位についたわけだ。

廃位され、ある宮殿で近衛兵に監視されていたピョートルは事件後一週間ほどして殺された。口論、つかみあいから(相手はオルロフの弟、アレクセイという説もある)、殺害にいたったともいわれているが、真相はつかめない。

エカテリナは約三十五年の治世のあいだ、公式には独身をつづけたが、私生活はかなりみだれ、相手をつとめた寵臣は二十一人ともいわれ、六十歳をこえてからも情人をもっている。

彼女の死後は、ピョートルとのあいだの皇子パーベル(パーベル一世)がつぐが、この皇子もじつは情夫との関係からうまれたという説もある。しかし君臨したのはエカテリナであり、寵臣たちの影響はあまりうけなかったとみえる。

女帝は朝五時に床をはなれ、寒いときには自分で火をおこし、一日にしばしば十五時間も執務した。 |

エカテリナ二世(33〜67歳=在位34年)

|

部屋にはそれぞれの問題に応じて、テーブルがもうけてあり、数人の秘書が彼女を補佐していた。

ところで、エカテリナは、生来あまり美人でないことを自覚し、そのかわり賢い女になることを心がけ、終生、読書と修養をおこたらなかった。

彼女はしばしばピョートル大帝と比較される。

たとえば、「『大工のツァーリ』によってはじめられた事業は、『作家の女帝』によって完成される。」

「“本とペン”がないことは、ピョートル大帝に“斧と旋盤”がないのと同様に、エカテリナには苦痛であった。」

あるいは、「ピョートルの物質的活動は、エカテリナの精神的影響によって補足され、これがロシア史の十八世紀の特徴をなしている」と。

このロシアの女帝は、生まれはドイツ、教養はフランスであり、当代一流の文筆家であった。

のちにロシア帝国科学アカデミーが編纂した『エカテリナ全集』は全十二巻におよび、しかもそれぞれがかなり部厚い大冊である。

そのなかには、孫に読ませるために書いた教育童話、自作の戯曲、プルターク英雄伝の翻訳までがはいっていた。

秘書官フラポビッキーによれば、女帝は同時に六冊の本を読むことができたという。

彼女がボルテールやグリム(一七二三〜一八〇七、ドイツの批評家で、フランスの啓蒙思想家たちと親交があった)とかわした往復書簡は、ゆうに一冊の本になるくらいあり、しかもその文体は華美で機知に富み、当時のフランス作家にひけをとらなかった。

また女帝は『百科全書』刊行中のディドロを、経済的に援助している。

エカテリナはシェークスピアのむこうをはって、オペラ『オレーグ公』を創作し、一七九一年、これをペテルブルグの市立劇場で上演させたが、それに動員された俳優がなんと七百名をこえたという。

もっとも、そのおかげでひどい目にあったのは秘書官で、この哀れなフラポビッキーは、徹夜で女帝の原稿を清書し、それにアリアや重唱を書き加えなければならなかったそうである。

女帝は演劇を愛好したが、日常の言動も劇的で、スタンドプレーが多く、舞台に立つ女優のように、つねに世の評判を気にしていた。

うちとけた仲間どうしのつきあいでは率直で、快活で、冗談をいって相手をからかったが、ひとたび公式の場にでると、うってかわって尊大となり、紋切り型の微笑をうかべていた。

彼女はまた美術にも関心を抱き、いまのエルミタージュ美術館のもとをつくり、西欧から絵画などを収集した。

女帝がフランスの作家たちと文通をつづけたのも、その新思潮に共鳴したというよりも、むしろ、パリにおける自分の評判を高めようとする外交的配慮からであり、この点でもエカテリナはなかなか抜け目がなかった。

ボルテールとの文通は彼の死まで十五年間もつづくが、そのなかで両者はお世辞をのべあっていた。

そして女帝自身の考えは、けっしてラディカルでも、リベラルでもなく、保守的、かつ現実主義的であった。

彼女の新思想マニアがいかに表面的であったかは、エメリアン・プガチョーフ(一七四四ごろ〜七五)を首領とする反乱(一七七三〜七五)その他、数十回におよぶ農民反乱をはげしく鎮圧したり、ロシアの啓蒙思想家というべきアレタサンドル・ラジシチェフ(一七四九〜一八〇二)を(その著『ペテルブルグからモスクワへの旅』(一七九〇)で、ロシアの現状を批判し、自由をたたえた)流刑に処したり、またフランス革命を憎悪し、反革命に手をかそうとしたようなところにうかがわれる。

「エカテリナは理論上では啓蒙主義の弟子であるが、実際は絶対君主である。」

という評語が、彼女のすべてを物語っているといえよう。

3 法典編纂の茶番劇 top

ところで、エカテリナを帝位につけたのは近衛軍の青年将校たちであるが、彼らは生粋のロシア人というものの、女帝とはまさに反対で、教養を欠き、粗暴であった。

彼らはクーデターの報償として、一万八千人の農奴と百万ルーブルをこえる大金をもらったが、それでもまだ満互しないで、しばしば女帝から金をせびった。このようにエカテリナは女帝となっても、実際は、近衛将校と、そのバックにあるロシア貴族層に一生頭があがらなかった。

彼女はその治世を通じて彼らを手なづけることにつとめたが、ロシアの「人民」(ナロード)に対しては、また別であった。

人民のあいだには不満があり、この女帝を好意をもって見てはいなかった。

「帝位訟奪者」「夫殺し」という噂(うわさ)もひろまっていた。

この汚名をそそぐためにも、エカテリナは、まず人気取りの政策をとる必要があった。

そこで帝位につくとすぐ、彼女は「民情視察」という名目で、大がかりな旅行をおこなった。

これには五年の歳月がかかり、二千名にのぼる側近、政府高官、外国使節団が随行した。

彼女はカザンからボルテールにあてて、「私もとうとうアジアにきました」と書いているが、この旅行はいたるところで人民の大歓迎をうけ、女帝は人民を統治することは案外に簡単である」という自信をつよめた。

ある歴史家はエカテリナの統治政策を評して、「時代精神であった啓蒙思想を奨励はしたが、立法のうえではロシアの既成事実を重視した」という。

すなわち、この女帝にとって啓蒙主義は看板であり、みごとなアクセサリーにすぎなかった。

ロシアにとって最良の政体は共和政ではなくて、専制政治であるというのが、この女帝の政治的見解であった。

彼女のノートには、こう書かれていた。

「私は、神がそこに私をおみちびきたもうたこの国を、良くすることだけを願っている。

この国の栄光は、私自身の栄光でもある。これが私の信条である。」

そしてピョートル一世死後の混乱で、うちすてられていた改革路線を、ふたたび取りあげることが、エカテリナの使命であった。

まず彼女は、ロシアでは「法」がきわめて混乱し、濫用されていることを痛感し、政治を正すためには、法を正すことからはじめなければならないと考えた。

そこで、元老院に命じて新しい法典の編纂をやらせ、そのため委員会が結成され、そこでできた草案を検討するため、一七六七年、全国各地から貴族、聖職者、商人の代表が首都に召集された。

そして女帝は、この法典の「総説」にあたる部分を、自分で執筆することを思い立っていた。

これが有名なエカテリナの「訓示(ナカーズ)」であるが、彼女はそれに約二年間をついやした。

一七六五年春、パリの文学サロンの女王として知られるジョフラン夫人への手紙で、エカテリナは、「もう二ヵ月にわたって、毎朝三時間ずつ、帝国の法律の編纂にとりかかうています」と書いている。

これは全二十章、六百三十五条という厖大なものであるが、『その大部分はモンテスキューの『法の精神』(一七四八)やベッカリア(イタリアの法学者、一七三八〜九四)の『犯罪と刑罰』(一七六四)の引きうつしで、女帝自身の創作になるものは、せいぜい全体の四分の一もでなかった。

しかし彼女は内心この「労作」に得意で、わざわざその独訳本をつくらせ、これをプロシアのフリードリヒ二世に送っている(大王は彼女を、ベルリン・アカデミーの会員に加えた)。

ところが、皮肉なことに、この「訓示」の内容は君主絶対制の主張とともに、法治主義と法のまえでの平等を論じていたので、保守的な元老院をびっくりさせ、まもなくロシア国内で禁書となった。

それを読むことのできるのは政府の高官にかぎられ、一般の役人や局外者はこれを筆写することはもちろん、読むことさえも禁止された。

すなわち、それは統治の指導書ではあるが、人民に読ませることは危険であり、有害であるということになった。

そして法典の編纂そのものも、委員会はたびたび開かれたにもかかわらず、ついに実をむすばず、一七六八年、トルコとの開戦を理由に、委員会は停止されてしまった。

民事を刑事からきりはなすとか、裁判所制度の改正とか、いくらかの副次的改革は行なわれたが……。

内政でピョートル一世の改革路線をうけつぎ、帝権を強化したエカテリナは、またピョートルの時代と同じく、ロシアの対外的発展をめざした。

それはプロシア、オーストリアとともにポーランドを三度(一七七二、九三、九五)にわたって分割し、もっとも広い領土をえたこと、トルコに勢力をのばしたこと、アメリカ独立戦争中にイギリスに対抗したこと(一七八〇年、「武装中立同盟」の提唱)などにも現われている。

エカテリナは東アジア方面の経営にも力をそそぎ、ロシアはアラスカを征服し、千島の大部分を占領した。

そして女帝の生前、死後、ロシアは鎖国の日本に通商をもとめているが、これをめぐって一つのエピソードを付記しておこう。

伊勢の人、大黒屋光太夫(一七六一〜一八二八、幸太夫とも書く)は船頭であったが、一七八二年(天明二年)、江戸への航行中、台風に出くわした。

他の船員たちとともに、海上を漂流すること八ヵ月、カムチャッカ北東のある島にたどりつき、八七年カムチャッ力にわたった。

それから光太夫はオホーツクをへて、イルクーツクに行き、ここでロシア政府にたびたび帰国嘆願書をだしたが、いっこうに返事はなかった。

しかし一七九一年、便をえてペテルブルグにおもむき、ツァルスコエセロの離宮で、晩年のエカテリナ二世に拝謁する機会をえた。

この結果、彼の願いはかなえられ、日本に通商をもとめる使節ラクスマンにともなわれて、九二年(寛政四年)、根室に帰ることができたのである。

その後光太夫は、当時のシペリアにかんする貴重な記録を残した。

なお光太夫帰国の前年、海防の必要を論じた林子平の『海国兵談』が出版されている。

エカテリナの死後、十九世紀になってから、ロシアはさらに日本に通商をもとめ、また北方から進出してくる。

4 ロシアの貴族と農民 top

エカテリナ二世時代の典型的なロシア貴族の一生は、ほぼつぎのとおりである。

まず幼年期にはフランス人の女家庭教師から養育をうける。

ついで青年期には、イタリア式の劇場とフランス流のレストランで、教養にみがきをかける。

やがて成年になると、首都のサロンにデビューし、ここでさまざまな知識を身につけ、そして生涯のおわりは、モスクワ郊外か、地方の田舎に隠遁して、ボルテールなど、新思想をひもとき、悠々自適する……。

しかし彼らが身につけた作法、礼儀、知識、感情、そして言葉までが、すべて借り物、外国の模倣であった。

彼らが農業経営に直接タッチすることはまれである。

彼らはロシアにありながら、「異邪人」「よけいもの」にすぎなくなっていた。

当時のロシアの社交界を支配したムードが二つあった。

ひとつは、「イカス」こと――すなわち「フランスかぶれ」であり、ロシア的なものはすべて軽侮と冷笑の対象となった。

そのあげくが、「なんだってロシア人なんかに、生まれてきたのだろう?」という嘆きとなる。

もうひとつは、貴婦人のあいだに流行した「コケット」である。

つまり、フランス的「教養」のみせびらかしで、これは殿方の「イカス」と好一対をなした。

彼女たちは、家庭以外のいたるところでヒロインを気どる。

その要領は、「衣裳はいきに、立ち居振舞はエレガントに、あいさつは艶麗に、そしてつねにあでやかな微笑をわすれずに」といった調子である。

プーシキン(一七九九〜一八三七)の詩小説『エフゲーニ・オネーギン』(一八三一)のなかに、このころのロシアの爛熟(らんじゅく)した貴族社会の描写がある。

その主人公は、エカテリナ朝の末期に生まれ、十六歳でロンドンふうのダンディー姿で、ペテルブルグ社交界にのりだす。調髪は最新のモード、教養はペダンティックで、ホメロス、ディドロ、アダム・スミスを読み、夜ともなれば、オペラ、バレエ、コンサート、そして宴会、また宴会。劇場では、オペラグラスで客席の美しい令嬢を物色して、その品定めに時をついやし、舞踏会では、マズルカをたくみに踊る。

貴婦人たちのしなやかな脚がとびかい、その魅惑的な曲線を追って、燃えるようなひとみが集中する……。

主人公はやがてこのようなレジャーにも退屈する。

そしてすべてに冷笑的、虚無的となってゆく。彼は自然に慰謝をもとめて田舎にゆき、そこで清純な乙女(おとめ)に出会うが、うぶな娘との恋愛すら、彼にはわずらわしさ以外のなにものでもない。

彼はほんの気まぐれから親友を怒らせ、心ならずもこれを決闘で殺し、ついに放浪の旅にでる……。

このオネーギンは、のちのレールモントフ(一八一四〜四一)の『現代の英雄』(一八四〇)におけるペチョーリン、ツルゲーネフ(一八一八〜八三)の小説の主人公(ルージンその他のいわゆる「余計者」)の先駆となる。

つまり不健全なレジャー生活にそこなわれた、貴族インテリの末路を描いたといえる。

そしてこのような上流社会のレジャー生活をささえていたのが、ほかならぬロシアの農奴制、とくにその下における農民の苦しい労働であった。

悪名高いロシアの農奴制がいつごろからはじまったかとなると、学者のあいだでも異論がある。

農民を土地に「縛りつける」という意味から、ロシア語の「農奴」という言葉が生まれているが、その起源はイワン三世(在位一四六二〜一五〇五、雷帝の祖父)によるモスクワ中央集権国家の成立(十五世紀末)と関連している。

このころ、はじめて農民が頌主のもとを去って自由に移動することを制限する法律がだされた。

ついで十六世紀末、ボリス・ゴズノフの摂政時代に、この制限は禁止にかわり、農奴登録人口帳までつくられるようにななった。

領主の圧制にたえかねて集団逃亡する農民が年々ふえ、それをふせぐために、このような強制措置がとられたのである。

ところで、ロシアと西欧とのちがいは、農奴制のありかたにも見られる。

イギリスやフランスでは、その成立(十一〜十二世紀)、解体(十四〜十五世紀)の時期が、それぞれに、ロシアよりもはるかに早い。 |

エカテリナ時代の農民生活

|

すなわち農奴制は封建制と運命をともにし、「近代化」の進行につれて急速に消滅してゆく。

ところがロシアの場合は、これとは逆に、近代化(西欧化)がすすむにつれて、農奴制がかえって強まるという珍現象をとる。

いいかえれば、近代資本主義的商品・貨幣経済とむすびついて、農奴制がその存在価値を一時的にかえって高めることになり、逆説的にいえば、ロシアの農奴制は、じつは近代化の産物ということになる。

これを称して学者は「再版農奴制」などとよぶが、その頂点となるのがエカテリナ二世時代である。

女帝は啓蒙思想の立場から農奴解放を思考したこともあったが、現実にはむしろ強化される結果となった。

貴族生活が奢侈(しゃし)になればなるほど、ますます金がいることは当然で、したがって、その私有する農奴からの搾取もひどくなり、貢納や賦役(ふえき)はいちだんと重くなった。

農奴といっても、じつはふつうの農民であるが、この時代になると、彼らの売買は地主貴族の意志にまかされ、逃亡農奴などに対しては殺すことをのぞけば、どんなことでもできる権利をみとめられるようになった。

当時のロシアの新聞にはほとんど毎日、つぎのような広告がのっていた。

「三十五歳の農夫、同年の妻、三人の子供とともに売りたし。

ご希望の方は、ポルバノフカ街ニコラ教区十番五千二百九十号の当方宅にて、値段をたしかめられたし。」

「十六歳の婢一名売ります。

レース刺繍、下着の仕立て、こてあて、のりつけ、婦人の着付けなど上手、細腰にて、容貌秀麗。

当方、旧慈善病院あと十二番に住む一将校。」 |

このように、農民は商品とされたばかりか、仕事をなまければ鞭打たれ、年をとって働けなくなればシベリア移民におくられ、主人に口答えすれば兵隊にだされるといったぐあいで、まさに奴隷にひとしい存在となった。

啓蒙専制君主をいただくロシアの底辺は、こういう実状だったのである――。

そしてこの専制君主エカテリナ二世は、一七九六年十一月、急逝した。六十七歳。

当時はフランス革命中であるが、晩年の女帝は国際的反革命の一翼をになっていた。

top

**************************************** |