|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 世界の歴史9 絶対主義の盛衰

2 ブルボン王朝余話、フランスの大政治家リシュリュー

1 仮借なきリシュリュー top

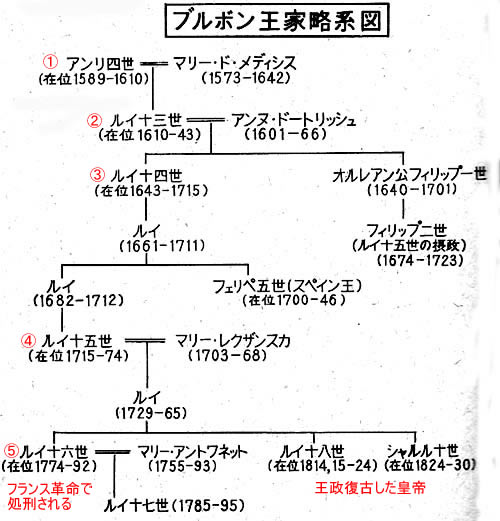

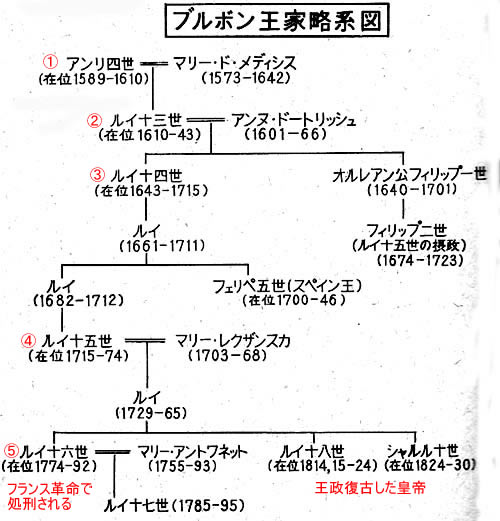

フランスにおいて、ブルボン王家の絶対主義の基礎をすえたのは、アンリ四世(在位一五八九〜一六一〇)である。

十六世紀後半の宗教内乱を収拾して平和をもたらしたこの王は、国土再建という大事業と取りくみ、財政の整備、税制の改革、産業の保護育成、貿易や植民の奨励などに力をいれた。

植民ではシャンプラン(一五六七頃〜一六三五)がカナダを探検し、一六〇八年ケベックをひらいている。

マクシミリアン・ド・ベテューヌ、すなわちシュリー公(一五六〇〜一六四一)のようなすぐれた側近の臣がいたことも、王にとって幸いであった。

「勤勉と禁欲の権化」のようなシュリーは、王となったアンリを助けて財政上、産業上フランスの復興につくした。

「農業と牧畜とは、フランスをやしなう二つの乳房」とは、彼の有名な言葉である。

勇敢で良識があり、陽気で豪放で庶民的なアンリ四世は、たいへん国民から敬愛されていた。

ところが一六一〇年五月十四日、王はパリ街頭で暗殺された。五十六歳。

犯人ラバイヤックは、熱狂的なカトリック教徒であった。

旧教徒アンリ四世は政略上、新教から改宗したわけであり、また新教徒に寛容な宗教政策をとったが、この点で重要なのは一五九八年、王が発した「ナントの勅令」であろう。 |

|

そしてつぎの国王はルイ十三世である。十歳にみたぬ幼少で即位したルイ十三世(在位一六一〇〜四三)の時代は、母后マリー・ド・メディシス(一五七三〜一六四二)の摂政によってはじまった。

やがてルイ十三世が成人に達したのち、これを補佐して絶対主義をかためたのは、フランス史上でも屈指の大政治家リシュリュー(一五八五〜一六四二)にほかならない。

鷲鼻(わしばな)、うすい唇、騎士ふうのあごひげと口ひげ、青白い顔の司教リシュリューは、すでに一六一四年ごろから政治家として認められていた。

その後一時引退したのち、やがて国王側近に復活、二四年、二十九歳で最高国務会議の長、つまり宰相ともいうべき地位につき、これよりさき二二年に枢機卿(すうきけい)ともなっている。

狩りや武芸を愛好したが、父アンリ四世にくらべると、ずっと線が細かったルイ十三世は、リシュリューの才幹を高く評価し、信任した。そして冷徹で強固な意志をもつリシュリューの政策は、王権と王国の強化に集中していた。

彼はいう。「私の第一の目標は国王の尊厳であり、第二は王国の盛大であった。」

王権に対立するものとしては、まず新教徒勢力が問題である。 |

ルイ十三世を支えた

大政治家、リシュリー

|

アンリ四世が宗教内乱を終わらせるために発した「ナントの勅令」は、新教徒に信仰の自由を認めるとともに、政治的、軍事的な安定保障地域をゆるしていた。

ところが彼らはこうした地域、とくにラ・ロシェルという都市を拠点としつつ、フランス王国内に一種の共和国を形成するようになってきた。

こうして一六二七年秋から約一年、ラ・ロシェル攻防戦となり海陸から攻撃されたこの都市は、最後には飢餓のため陥落した。

戦いは他の地方でもつづいたが、二八年、ついに屈服した新教徒は、政治勢力を失っていった。

つぎに王権に反抗したのは大貴族たちであり、その陰謀には王族さえも関係していた。

「国に対する反逆罪において、慈悲心には門をとざさねばならぬ」

と、きびしく弾圧したリシュリューを、ある政敵が評した。

「仮借(かしゃく)なきリシュリュー、恐るべき枢機卿は、人を支配するというよりも粉砕した……。」

ともかく貴族たちとの争いは、彼の死にいたるまでつづくのである。

一方、すでに十五、六世紀からフランス王家と対立していたハブスブルク家は、依然としてフランスをおびやかす存在である。

ハブスブルク家は当時、オーストリアとスペインの王家であり、また前者は神聖ローマ皇帝をかねている。

この宿敵をおさえて、ヨーロッパ大陸におけるフランスの強大化をめざすリシュリューにとって、好機がやってきた。

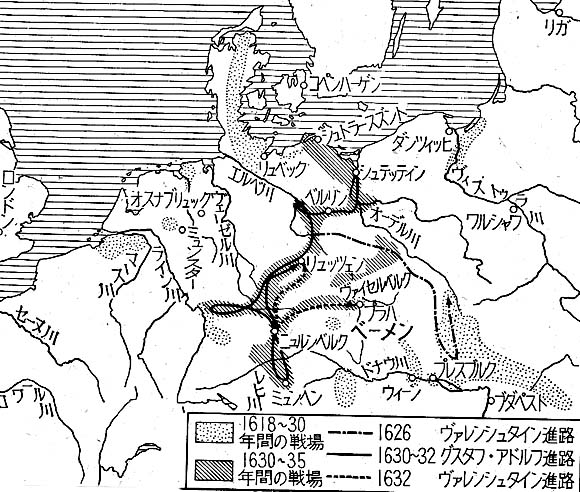

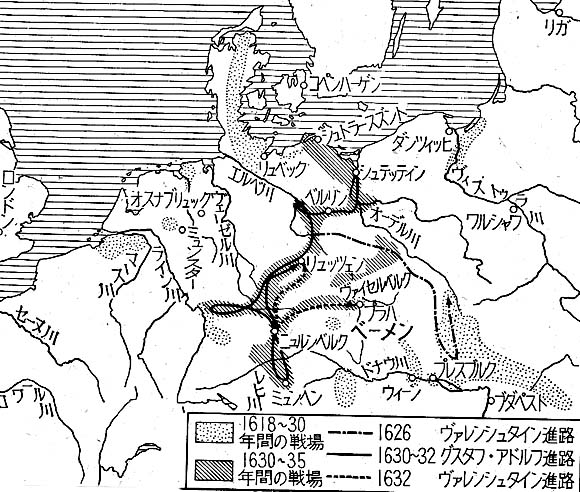

それは一六一八年にはじまっていたドイツの宗教戦争、すなわち三十年戦争に干渉することである。

リシュリューはカトリック側のハブスブルク家に対して、新教徒勢力を支持し、三五年からは軍事的に介入するにいたった。

そして最初は劣勢であったフランス軍は、やがてもりかえしてゆくが、戦いはリシュリューの死後までつづき、彼は他国からは平和の敵ともみなされた。

リシュリューはまた中央集権化や国富の増進につとめた。

前者では行政、司法、警察、徴税などについて大きな権限をもつ地方監察官(アンタンダン)の派遣は有名であり、後者ではリシュリューは彼なりに、商工業、貿易、植民などを保護したので、フランスの勢力はアンティーユ諸島、マダガスカル島、セネガル方面にひろがっていた。

陸海軍の強化も、彼におうところが多い。

しかしリシュリューは、国民一般の幸福などについては無関心であった。

そして「泣きわめかないようにして、めんどりの羽をむしりとれ」とは、ルイ十三世の言葉であるという。

戦費をまかなうため財政は悪化し、この対策として課税がきびしくなったことは、ブルジョワ層、とくに一般市民、農民大衆を苦しめた。

重税だけではない。戦乱、飢饉、疾病、また軍隊の宿泊も少なからぬ負担であるうえに、軍隊の往来には掠奪、放火、暴行がともなった。

一六二〇年代、三〇年代、都市に農村に反税闘争、大衆暴動が生じている。

一六三九年からノルマンディーにおこった農民の反乱は、ジャン・バ・ニュ・ピエ(素足で歩くジャン)と名のる一人物が指導しているといううわさによって、「バ・ニュ・ピエ(裸足同盟)の乱」とよばれた。

反徒は収税吏をおそい、またパリに共闘をよびかけた。

「もしこのとき、パリ市民がよびかけに応じていたならば、この乱は専制に対する全フランスの反乱となっていたかもしれない……」とは、ある歴史家の言葉である。

一方、リシュリューは文化上でも国家的な立場から、文芸、学問に対して保護政策をとり、今日(こんにち)まで活動しているアカデミー・フランセーズをはじめ、各種の文化機関がつくられた。

またフランスでは一六三〇年代に、最初の新聞らしい週刊の新聞がうまれたが、リシュリューはその一つ、「ガゼッ卜」を政府の御用新聞として利用した。

彼はみずから詩や劇を書いたともいわれるが、観劇というものが上流社会の余暇のなぐさみとなったのは、このころからである。

一六四二年、死期が近づいたリシュリューは、最後にまたもや貴族の陰謀、すなわちサン・マール事件を迎えねばならながった。

若く美しいサン・マール(一六二〇〜四二)は、一六三八年ごろからルイ十三世の寵をえ、父親のようなリシュリューの恐ろしいライバルとなった。

そしてサン・マールは他の貴族たちと語らい、またスペインとつうじて、宰相に対する陰謀をくわだてた。

三十年戦争でフランスと戦っており、しかも形勢不利なスペインとしては、フランスの内紛はよろこばしい。

陰謀を援助すれば、代償もえられるはずである。

これではリシュリューが多年心血をそそいだハプルブルク対抗策も、くずれさるであろう。

宰相はヨーロッパ諸国の宮廷にスパイを放っていたが、ついにスペインとの秘密協定を手にいれ、サン・マール告発の材料がととのった。

この協定の写しを示されたルイ十三世は、寵臣に対する私情を、国家の利害のまえに屈しなければならなかった。

一六四二年六月サン・マールは逮捕され、九月処刑された。そして若いときから偏頭痛、神経痛、痔などに苦しんでいたリシュリュー、いまでは潰瘍によってやせ細っていたリシュリューにも、四二年十二月四日、死がおとずれた。

臨終にあたって、「あなたは敵をゆるすか」という聖職者の問いに、彼は「私には国家の敵よりほかに敵はなかった」と答えたという。 |

ガゼット(政府御用新聞)の販売人

|

|

三十年戦争の主要戦場

|

2 三十年戦争はじまる top

ここでリシュリューのフランスが介入した三十年戦争についてふれておこう。

神聖ローマ(ドイツ)皇帝をいただいてはいるが、およそ統一からは縁遠く、諸侯や自由都市など三百数十の国々からなる十七世紀ドイツでは、宗教改革以後キリスト教がカトリック、新教のルター派、カルバン派にわかれて、たがいに対立していた。

一五五五年のアウクスブルク宗教和議は、諸侯や諸都市に、カトリックおよびルター主義信仰の自由をゆるした(カルバン主義はのぞかれた)。

しかしこれは個人にみとめたのではなく、「支配者の宗教、その支配地に行なわれる」の原則で、諸侯が領民の宗教を決定する権利をもったにすぎず、したがってドイツの宗教問題は根本的解決をみせていなかった。

この宗教上の対立と諸侯たちの政治上、経済上の勢力争いがからんで、事態はいっそう深刻になっており、とかくにカトリックの皇帝と新教派の諸侯とはそうであった。

そして一六○八年、新教二派の諸侯は協力して「ユニオン(連合)」をつくり、翌年、カトリック諸侯は「リーグ(同盟)」を組織した。

こうするうちに一六一八年五月二十三日、ベーメン(ボヘミア、いまのチェコスロバキアの一部)の首都プラハの王宮前に、千人をこえる武装した新教徒たちがおしかけた。

ベーメンはハブスブルク家の皇帝マティアス(在位一六一二〜一九)が支配している地方であり、新教勢力が強かったのみならず、人口の大部分はチェック人で、ドイツ人の統治に対する民族的反感もはげしかった。

しかも新教徒たちが皇帝マティアスに請願書を提出して、新教徒弾圧政策に抗議したところ、その返書が威嚇的であったのみならず、つぎのようにうわさされたからである。

「新教徒弾圧の急先鋒でにくたらしい、あのプラハの二名の代官めが、皇帝の返書を起草したのだ。」

そして皇帝の代官たちの応待の態度に怒った新教徒たちは、有無をいわせず、彼らを窓のところへひきずってゆき、およそ十八メートル下の城の堀をめがけてつき落とした。

ついでに、彼らの手先であった書記をも、窓から投げだした。

三人とも負傷しながらも、奇蹟的に一命をとりとめたことには、だれもが少なからずおどろいた。

しかしこうしためすらしい処刑法については、この地方の習慣であるとして、なんら怪しまれなかった。

ともかくこんな乱暴な刑が皇帝の代官に加えられた以上、新教徒たちは皇帝を中心とするカトリック勢力と対決するよりほかはなかった。

「ユニオン」と「リーグ」とのあいだに、戦いがはじまることとなった。

一六一九年、ベーメンの王はフェルディナント(ハブスブルグ家)となり、また彼はフェルディナント二世(在位一六一九〜三七)として皇帝の地位についた。

そこでベーメンの新教徒たちは、フェルディナントを王位から追い、カルバン派のファルツ伯フリードリヒを王にむかえた。

しかし一六二〇年、ディリー(一五五九〜一六三二)がひきいる皇帝軍はベーメンをおそい、フリードリヒはじめ新教徒勢力は敗走した。

その他の地域もカトリックの勝利となり、フリードリヒはわずか一冬のベーメン王にすぎなかった。

このため彼は、しばしば「ビンターケーニヒ(冬王)」とよばれる。

新教派のあいつぐ敗北に驚いたイギリスは、デンマーク(いずれも新教国)に資金の提供を約束し――王ジェームズ一世と議会との紛争のため、実現しなかったが―― 一六二三年、デンマーク王クリスティアン四世(在位一五八八〜一六四八)は、北ドイツに対するかねてからの野望を達しようと、ドイツに進撃する。

リシュリューもまた、この王を支援することによって、三十年戦争に対する最初の干渉をこころみる。

デンマーク軍の出現に脅威(きょうい)を感じた皇帝が、一六二五年、起用したのはバレンシュタイン(一五八三〜一六三四)である。

ベーメンの田舎貴族の家に生まれたバレンシュタインは、家庭は新教であったが、イタリア旅行をきっかけに旧教に改宗し、富裕な老未亡人などとの二度の結婚によって富をえた。

妙なことに、彼は天文学や占星術に没頭し、これによって自分の行動を決定したりした。

一方、彼は計算が得意で、経営の才があった。

そして戦争が、このような才能を必要とする時代となっていた。

常備軍を維持するためには莫大な費用を要するが、バレンシュタインはこれをすべて現地での徴発によって、つまり民衆の直接負担でまかなうことにした。

戦争を有利なビジネスとわりきった彼こそ、最後で最大の傭兵隊長であった。

登用されたバレンシュタインはまず自分の金て軍を編成し、ディリーの軍の活躍とあいまって、デンマークの王軍を破り、皇帝の期待にこたえた。 |

バレンシュタイン

|

スウェーデン王、

グスタフ二世アドルフ

|

|

当初、三十年戦争で戦った二人、しかしどちらも戦死した。 |

一六二九年、和議が成立し、クリスティアン四世はドイツへの干渉から退くにいたった。敗因の一つはイギリスから約束の金がこず、兵士の給料が十分に払えなかったためともいわれる。

こうしてバレンシュタインの名声は全ドイツにひびきわたる。

しかし彼の軍隊が敵味方をとわず行なった掠奪的な徴発は、新旧両諸侯の反感をつよめた。

同時に彼らは、バレンシュタインの軍事力が皇帝のもとに、ドイツに政治的統一をもたらすことをきらった。

そこで諸侯は、皇帝にバレンシュタイン罷免(ひめん)をつよく要求する。

その背後には、リシュリューがいたといわれる。一六〇三年、皇帝フェルディナント二世は圧力に屈した。

偉丈夫、けいけいたる眼光を輝かせるビレンシュタインは、六つの城門をそなえたプラハの大宮殿で、日常の食卓にも山海の珍味をならべて、豪勢な生活をおくりつつ、ときのいたるのを待っていた。

スウェーデン王、グスタフ二世アドルフ(在位一六一一〜二二)の軍が、ドイツに上陸していたからである……。

3 「ドイツ帝国の死亡証書」

top

グスタフ王は当代随一の名将といわれる。

古代ギリシア・ローマの戦術につうじた彼は、まったく独創的な戦術をあみだした。

すばやい移動ができるように騎兵隊を縮少し、歩兵隊の間隔を大きくし、騎兵のあいだに歩兵を配置した。

また、ふつう一線に配置される軍隊を二線にし、交互に攻撃ないし撤退できるようにした。

銃や大砲も新式であった。軍規はきびしく、掠奪は処罰され、新教の戒律がゆきわたっていた。

そしてグスタフ二世は一六三〇年六月、ドイツ新教徒救援を口実に、領土拡大の野心をもって軍を動かした。

リシュリューはいまやデンマーク王にかえて、このスウェーデン王支持にまわり軍資金の提供を約する。

三一年夏、不敗の将軍ティリーの皇帝軍を破ったスウェーデン軍は、北ドイツ一帯を制圧し三二年には南ドイツにはいってミュンヘンを陥落させ、オーストリアをめざした(ティリーは三二年四月重傷を負って死去)。

これをみたバレンシュタインは、皇帝たちに対する恨みからか、ドイツ統一の野心からか、グスタフとひそかに結託しようとした。

グスタフは思いまどったあげく、拒否したが、この人物が信用できなかったからであろう。

自尊心を傷つけられたバレンシュタインは、逆にスウェーデン王と対決することとなった。

皇帝は辞を低くして、バレンシュタインの再登場を懇請したのである。

彼は全軍に対する無条件の全権委任を条件として、ようやくこれに応じた。

こうしてバレンシュタインの軍は、一六三二年十一月十六日、ライプチヒ近郊リュッツェンで、スウェーデン軍に遭遇する。

皇帝軍は「イエズス・マリア」と、スウェーデン兵は「神明の加護あれ」と叫びつつ、白兵戦を展開した。

夜までつづいた激戦は、スウェーデン軍の優勢に終わり、皇帝軍は退いたが、戦争そのものを終わらせるようなものではなかった`。

しかしスウェーデンは大きな犠牲をはらった。

陣頭にあったグスタフ二世は、乱戦にまきこまれて戦死した。

もちまえの向こう見ずと近視がわざわいしたのだ。

王の遺体は長いあいだ探されたすえ、おりかさなった死体の下からひきだされたという。

「北方の獅子王」とよばれ、バルト海を湖水とするような帝国をつくろうと夢みた、王者の最期であった(あとをついだのは、のちにデカルトやグロティウスを宮廷に招いたクリスティナ女王である)。

カトリックのスペインは、オランダ制圧とフランス挟撃という宿願達成のチャンスとばかり勇みたった。

皇帝も全面的反攻を期待した。しかしバレンシュタインは動かない。

それどころかひそかに新教諸侯やスウェーデン、フランスなどと和平交渉を行なっていた。

リシュリューは皇帝を裏切る代償として、バレンシュタインをベーメン王として認めることを諒解していたが、はたしてどの程度、この人物に期待していたかは不明である。

そのバレンシュタインは当時健康をそこない、頼りとする軍隊も背を向けはじめていた。

皇帝も彼をみかぎった。

しかもこのとき彼は敵と交渉をつづけたり、星占いをしたりして、決断力を欠いていた。

そして一六三四年二月、部下の陰謀は、この将軍の命をうばった。

陰謀家たちは、皇帝から十分に報いられた点からみても、暗殺の背後にはウィーンの宮廷の動きもあったとみられよう。

バレンシュタインについては、新旧両教徒の対立を終わらせ、ドイツに統一をもたらそうとした大人物という評価と、復讐心に富んだたんなる野心家という見解がある。

グスタフ二世の戦死後、一六三五年、皇帝と新教諸侯とのあいだに妥協が成立した。

しかしこの年、ついにリシュリューのフランスは公然と戦争に介入してきた。

ここにドイツ国内の戦争から、両ハプスブルク家(オーストリアとスペイン)とブルボン家(フランス)との国際的戦争の性格がつよくなった。

スウェーデンもなお軍をとどめており、したがって四ヵ国の軍が、スウェーデン・フランス軍優勢とはいえ、決定的勝敗がないままに、さらに十年以上も戦いつづけたのである。

戦場となったドイツは戦乱に荒廃し、群盗や掠奪兵がいたるところに横行した。

グリムメルスハウゼン(一六二一頃〜七六)の『阿呆物語』(一六六九)は、体験をこめて、苦悩する民衆の姿をいきいきと描いている。

戦争の悲惨といえば、「国際法の父」といわれるオランダ人グロティウス(一五八三〜一六四五)が、不朽の書『戦争と平和の法』(一六二五)によって、戦争の惨禍をなくして平和を実現するために国家が守るべき法を明らかにしようとしたことも、三十年戦争と無関係ではあるまい。

一六四一年、和平交渉のいとぐちが開けたが、その会議が北ドイツのウェストファリア地方で開かれたのは、四四年春からであった(会議の場所は、約五十キロ離れた、ミュンスターとスナブリュックの両都市)。

皇帝および数多くの諸侯の使節、フランス、スウェーデン、スペインなどの交戦国や他のキリスト教国の代表たちが集まった。

それは西洋史上はじめての大規模な国際会議であった。

一六四八年十月成立したウェストファリア条約では、フランスがもっとも有利であり、エルザスの大部分、ベルダン、メッス、ツールをえて、東部国境を拡大した。

スウェーデンも北ドイツのポンメルンなどに領土をえた。

一方、神聖ローマ皇帝の力はますます弱まり、三百数十の領邦国家によってドイツの分裂は決定的となり、この条約は「ドイツ帝国の死亡証書」とよばれる。

ドイツの国土は荒廃し、人口は激減、経済的発展もおくれることとなった。

しかし領邦国家では、それぞれ常備軍や官僚機構が整えられ、小規模な絶対君主制が発達した。、

オランダおよびスイス(実質的には十四世紀に独立達成)の独立が国際的に承認されたのも、この会議であるが、いずれもハブスブルク家の所領であったから、これはこの名家の衰退を示すものであった。 |

「国際法の父」といわれる

オランダ人グロティウス

|

こうしてフランスと両ハブスブルク家の多年の対決は、前者の勝利に終わったといえよう(ただしフランスとスペインの戦争は、一六五九年までつづいた)。

なお、カルバン派をもふくめて、新教徒がカトリック教徒と同じ権利をもつことも、この条約で認められた。

また戦争に関係したプロシアも領土をえて、強国となるもといをすえ、やがてオーストリアをおびやかす存在となった。

4 フロンドの乱おこる top

話をフランスヘかえそう。

三十年戦争の末期、大宰相リシュリューの死からおよそ半年、一六四三年五月ルイ十三世の死がつづいた。

わずか四歳八ヵ月のルイ十四世(在位一六四三〜一七一五)が即位し、スペイン王家の出で、王母のアンヌ・ド・トリッシュ(一六〇一〜六六)が摂政となったが、リシュリューの後継者としては、枢機卿マザラン(一六〇二〜六一)が登場していた。

イタリア人で、フランスに帰化したマザランは、リシュリューに後継者と指名されながら、聖職者という点をべつとしては、まったく前任者とタイプがちがっていた。

「鉄の爪」をもったというリシュリューに比して、マザランは顔つきも人ざわりもおだやかで、知恵才覚をそなえた器用人であり、相手を籠絡することが得意であった。

ルイ十四世時代は、三十年戦争中のロクロワの戦勝によって開かれた。

幼い王の即位のころ、二十一歳のアンギアン公、のちのコンデ親王ルイ二世(一六一二〜八六、大コンデといわれる)は、北東部国境のロクロワでスペイン軍に大勝利をえた。

一方、テュレンヌがひきいる軍もコンデ軍と呼応して四四年から四五年、皇帝の軍を圧迫し、四八年十月ウェストファリア条約が成立して、ここに三十年戦争が終わった。 |

リシュリューの後継者

枢機卿マザラン

|

この条約によって前述のようにドイツは数多くの小国家に分裂し、神聖ローマ皇帝の勢力が衰えた。

またフランスはドイツとの国境で領土をうるなど、有利な結果となった。

なお戦いをつづけたスペインのハブスブルク家も、テュレンヌなどの活躍によって屈服し、一六五九年、ピレネー条約がむすばれた。

フランスは南北の国境で領土をひろげるとともに、ルイ十四世とスペインの王女との結婚がとりきめられた。

いわばリシュリューがまいた種をかったマザランは、そのころ権勢をきわめ、彼のほうが王のようなありさまであった。また彼は蓄財に余念がなく、一六六一年三月に死んだとき、莫大な財を残したが、そのためにはかなりの不正を働いたらしい。

こうした点でも、リシュリューとはちがっていたといえよう。ところでマザランはこうした境遇に達するまでに、二度もフランスから亡命するという憂(う)き目を見なければならなかった。

それはあのフロンドの乱(一六四九〜五三)のためである。

長い戦争のあいだに、経済危機が深刻となっていた。

このため政府は増税や、官僚貴族の利益に反する処置をとった。

これに対してパリの市民たちは不満を爆発させ、その先頭にたって反政府の運動をはじめたのが、いわゆる法服(法官)貴族の本拠ともいうべきパリ高等法院である。それはむろん最高裁判所であるが、ほかにも特権をもっていて、王権に対抗する存在であった。、

この高等法院を中心とする反対にもかかわらず、政府は財政上の勅令をくりかえした。

そこで高等法院は、若干の地方の法院に支持され、パリの会計院や租税院などと協力し、一六四八年六月、「二十七ヵ条宣言」によって国政改革を要求した。それは、新しい税はすべて高等法院の賛同によること、所得税の減税、地方監察官の廃止などからなっていた。

リシュリューによって設けられたこの地方監察官は、王権の代表者として、従来の官僚層の権限をおさえてゆき、それだけに反感をかっていた。

当時、イギリスにおいては議会の王権に対する反抗、すなわちピューリタン革命が進行していた。 |

パリ高等法院

|

これに刺激された高等法院は、「王国の改革者」をもつて自任したのである。

むろん、そこにはリシュリュー時代におさえられていた貴族の不満の爆発、幼少の王に対するあなどり、生まれが外国人であるマザランや摂政アンヌに対する反感も、強くはたらいていた。

三十年戦争末期で、軍事力に余裕がなかった政府は七月、「二十七ヵ条」に部分的に譲歩し、チャンスを待った。

一六四八年八月二十日、コンデ親王のフランス軍はラーンスで、スペイン軍に勝利をえた。

勢いをえた政府は二十六日、高等法院の司法官たちを逮捕したが、そのなかにはパリの民衆に人気があり、反政府運動の中心であるブルーゼルがいた。二十六日から二十八日にかけて、パリの民衆は樽、敷き石、荷車などで市街にバリケードをつくり、物情騒然となった。

|

幼いルイ十四世の母で執政のアンヌ

|

パリへの食糧補給

|

アンヌは強気だったが、マザランの意見をいれて、ブルーゼルを釈放せざるをえなかった。

その後、ウェストファリア条約の成立(一六四八年十月)によって、政府側は軍事力に余裕ができた。

アンヌは幼いルイ十四世、マザランとともに一六四九年一月はじめ、パリから少し離れたサン・ジェルマンに移ってパリの糧道を絶とうとした。

こうして「フロンドの乱」がはじまった。この「フロンド」という言葉は、「石投げ器」を意味する。

これは若者たちの遊び道具だったらしいが、危険なので当局は禁止していた。この乱をつうじて、しばしば見うけられる子供じみた行動から、「フロンドの乱」という名がうまれたというような説もある。

王室側ではコンデ親王が、一万五千の兵をひきいて、二月パリを包囲した。

高等法院を中心にパリは抵抗を組織したが、適当た指揮官がいない。反マザランの貴族たちがのりだしてきたので、彼らに指揮をゆだねてみた。

ところが貴族や貴婦人たちは、ロマンティシズムに酔って武事をたのしんでいるようなありさま。

法院側についた市民たちは武器の使い方さえ十分に知らず、戦いには負けるし、籠城による食糧難に悲鳴をあげる。

下層市民の群れはただ騷ぎまわったり、さけんだり、かっぱらったりする機会をもとめているだけであった。

また有産市民は、大衆の動きがこわくなってきた。

そのうち、貴族たちは目的のために手段をえらばず、まだフランスと戦っていた敵国スペインとむすぽうとした。

高等法院もこれにはついてゆけず、むしろ宮廷側との和平をもとめた。

王権に対する反抗は地方にもおよんでいたので、宮廷としても妥協が必要であった。

こうして一六四九年三月、和約が成立し、いわゆる「高等法院のフロンド」が終わった。

5 マザランの勝利 top

つづいて「貴族のフロンド」がおこった。

この反乱の中心になったのは、まえのフロンド鎮定に功があったコンデ親王である。

手柄に思いあがったこの大貴族は、自分と配下の者どものために地位、金銭などを過大に要求した。

一六五〇年一月、政府はコンデを逮捕したが、その姉ロングビル公妃たちは、彼と関係が深い諸地方の蜂起をうながし、ふたたび内乱となった。

名将テュレンヌもロングビル公妃の色香に迷い、反乱に与(くみ)した。

パリではまた、高等法院の司法官や市民が貴族と連合戦線をはった。

一六五一年二月、マザランはドイツに亡命し、コンデは自由の身となった。

もしフロンド派が団結していたならば、王権は危機におちいったかもしれない。

しかし彼らは私利私欲や嫉妬心などにとらわれていた。

五一年末コンデはパリの市民たちと仲違いして、地方に退き、マザランはフランスに帰ってきた。

五二年になると、テュレンヌは王室側へ寝返ってしまった。

この五二年春、コンデはパリに進軍し、七月初めテューレンヌがひきいる王軍と、サン・タントワーヌ街の門のところで戦い、あやうくパリに逃げこんだ。

このとき、王弟オルレアン公ガストンの娘モンパンシエ(一六二七〜九三)、すなわちグランド・マドモワゼル(大令嬢)とよばれた女性が、バスティーユの大砲を王軍に発射して、コンデを助けたことは有名である。

マザランに対する反感と男まさりの冒険好きから乱に投じた彼女は、ロングビル公夫人などとともに、フロンド派をいろどる「女傑(アマゾーンヌ)たち」の一人であろう。

しかしパリに入ったコンデも、長くそこには止まれなかった。

パリではフロンド派、マザラン派、中立派など諸勢力が対抗しており、コンデはまた、市民たちとおりあいが悪くなり、ネーデルラント方面へのがれた。

ここでコンデはスペイン軍に頼ったが、これはまえの場合と同じようにフロンド側を動揺させた。

一六五二年八月、もう一度マザランがいまのベルギー方面へ亡命するようなこともあったが、その年十月、乱に対抗しつつ各地を転々としていたルイ十四世は、母とともにパリにはいった。 |

グランド・マドモワゼル

|

マザランはさらに事態が静まるのを待って、翌年二月帰ってきた。

フロンドの乱において、一六五〇年ころから「オルメー(楡の木)」という結社を中心として、ボルドーでおこった動きは注目すべきものであろう。

これは元来、職人たちが互助のために組織したもののようであるが、中小商工業者や法曹ブルジョワなどが参加し、イギリスの革命思想の影響をうけて、民主的な要求をかかげた。

当時、ピューリタン革命により共和国となっていたイギリスからは、数名の工作員も派遣された。

「オルメー」の徒党はボルドーの支配権をにぎろうとして、五二年六〜七月、大衆の支持をえて一時的にこれに成功した。

しかし彼らは目的においても、団結においても強固ではなかった。

たとえばカトリックもいたし、ユグノーもいた。

国王派もおれば、共和国を理想とする人たちもあった。

親英派がいるかと思えば、スペイン側にかたむく者もみうけられた。

内部的対立は「オルメー」を弱める。

これに乗じた市の保守勢力は、王軍が近づいてきたのをさいわい、一六五三年七月、この結社の廃止を宣言し、つづいてボルドー自体も王軍に屈服するにおよんで、フロンドの乱は終わることとなった。

この乱のあいだ、摂政アンヌとマザランは遠く離れた場合でも、緊密な連絡をとってたたかいつづけた。

二人の関係について、たんなる友情以上のもの、すなわち恋愛関係、あるいは肉体関係さえも臆測されている。

フロンドの乱におけるパリやボルドーなどの市民たちの反抗や、また当時、ほとんど全国的に展開していた農民一揆については、これらを民衆の反封建闘争と評価するとともに、一六二〇年代から七〇年代にいたる民衆運動の路線で、とらえようとする歴史家もある(ただし、これに対ては反論も多い)。

なおカトリックのスペインと通じたコンデは、一方ではイギリスの新教派(ピューリタン)のクロンウェル政権とも連絡し、軍資金や兵員をうる交渉をしたり、あるいはフランスの新教徒を反乱にまきこもうとしたが、彼らはだいたい王権に忠誠で、この試みは成功しなかった。

マザランの方でも、ステュアート朝(ピューリタン革命で倒れた)の王政復古運動にいっさい関係しないで、クロンウェルを刺激しないようにつとめた。

一六五四年、イギリスはコンデとの関係を絶った。

その後もコンデはフランス北部で、王権にむなしい抵抗をつづける。

しかし一六五九年、スペインがフランスに屈すると、ついに王権に帰順し、ゆるされて宮廷の人となった。

これをもって、ルイ十四世とマザランに対する大貴族の反抗は、名実ともに終わったといえよう。

6 サロンの客 top

このフロンドの乱に関係した貴族のひとりに、ラ・ロシュフコー(一六一三〜八〇)という人物があった。

彼の家柄は父がフランソワ五世と袮するような、大貴族中の大貴族である。

彼はこの父の死(一六五〇)まで、マルシャック公とよばれた。少年期のことはよくわからないが、公爵家の領地ベルツイユの城館でのびのびした、しかし孤独な日々をおくったらしい。

まだ十四歳半くらいで、やはり名門の貴族の娘と結婚、八人の子供ができたが、この夫人についてはほとんど不明である。

一方、彼は一六二八年から三六年ごろ、軍務に服するとともにルイ十三世の宮廷につかえている。

この宮廷では、シュブリュース公妃らの反リシュリュー陰謀に加担して失敗し、三七年にはごくわずかな日数だがバスティーユへ投獄され、またベルツイユに追放された。

その後、彼は軍務および宮廷に復帰し、リシュリューの死後は、新しい宰相マザランに対する陰謀に関係した。

そして彼は、同じく反マザラン派のロングビル公妃(一六一九〜七九)に対する恋情のとりことなり、あのフロンドの乱に身を投じたのである。

「女というよりは天使とよぶにふさわしい。」「フランス中でもっとも愛らしい女性」と、あの辛辣なレス枢機卿を感嘆させたロングビル公妃に、ラ・ロシュフコーは、「生命をもささげてかえりみない情熱」を睹しつつ、フロンドの乱に参加した。

そして一六五二年七月、彼はあのパリ近郊の戦闘で顔面に負傷し、あやうく両眼を失明するところであった。

これをまぬがれたのち、公爵はつぎのような意味の詩句をもって、忘れえぬ女性の面影をしのんだという。

「王との戦を辞せず、両の眼を失おうとした私。でもこんなに愛しい人のためならば、私は神にも挑むでしょう。」

フロンドの乱も終わり、一六五三年に四十歳となったラ・ロシュフコーは故郷で敗残の生活を、この乱を中心とする『回想録』(一六六二)の執筆におくることとなった。 |

ラ・ロシュフコー

|

ロングビル公妃

|

やがてルイ十四世から年金や勲章をうけているので、王の不興はしだいにとけていったものとみえる。

しかし彼はパリに帰ってからも、もっぱら社交界の人となり、公的な場からは身をひいた。

また五十歳をこえたころ痛風にかかり、以後この持病に苦しむこととなった。

彼がサロンの客となったとき、すでにランブーイエ邸の時代はすぎていた。

ランブーイエ邸とは、フランスで最初の有名なサロンである。

フランスにおけるサロンは一六一○年代にはじまる。

十六世紀後半、宗教内乱時代のフランスでは戦乱に明け暮れるうちに、格式は失われ、礼儀作法もすたれていった。

アンリ四世時代には、人びとは「水車小屋にはいるように」ルーブル宮に出入りできたし、ルイ十三世は食卓で何か気にいらないことがあると、かたわらの貴婦人に酒をはきかけたりした。

またアンリ四世やリシュリューの禁止にもかかわらず、決闘もしばしば行なわれた。

こうして粗暴で武骨な風習にあきたらず、礼節、洗練をもとめた人びとのなかに、ランブーイエ候妃カトリーヌ・ド・ビボンヌ(一五八八〜一六六五)という女性があった。

彼女は外交官の娘で、ローマにうまれ育ち、その開化された雰囲気をパリにもちこみたいと思った。そこで彼女は一六一〇年ごろから自分の邸宅を、礼儀正しく、洗練された社交場として提供することにした。

ここではランブーイエ夫人と娘ジュリー(一六○七〜七一)を中心として、社交一般からはじまり、知的な会話、思想の交換、自作の文芸作品の朗読やそれに対する批評などが展開された。

元来サロンとは客間を意味する言葉にすぎないが、こうして特別の社交場を示すこととなった。

そしてランブーイエ邸の盛時は、一六三〇年から四五年ごろまでつづいた。 |

アンリ四世時代の社交サロン

サロンは高貴な夫人が自宅を開放する形で催された

|

ここに出入りした人びとのなかには、劇作家コルネイユ、大説教家ボシュエ、フロンドの乱で有名なコンデやロングビル公妃、書翰文学のセビニエ夫人、心理小説の傑作『クレーブの奥方』の作者ラ・ファイエット夫人などの姿が見うけられた。

そしてラ・ロシュフコーもまた、若いころこのランブーイエ邸の客人であった。

それが衰えてからも、ニノン・ド・ランクロ、スキューデリ嬢、サブレ夫人、セビニエ夫人など、主として女性を中心とした貴族的、ブルジョワ的サロンのかずかずが、ルイ十四世時代におよんでも、パリをにぎわした。

7 ラ・ロシュフコー著作、肖像(ポルトレ)と箴言(マクシム)

top

ラ・ロシュフコー公爵フフンソワ六世は、一六五八年、自分の肖像(ポルトレ)を書いている。

これは当時のサロンで流行した一種の知的遊技であり、人物の容貌、性格などを機知にとんだ筆致で、簡潔に書いたもので、いわば文章による肖像画、自画像である。

彼はまず自分の容貌をしるしたのち、気質といえば憂うつな性分(しょうぶん)だ、「三、四年このかた、私が笑ったところを、世間の人は三、四回見たことがあるか、ないかというところである」と書いている。

それから、遠盧なくいって自分には才知がある、しかしその才知は憂うつの情によってくもっている、私をもっとも喜ばせる楽しみの一つは、教養ある人びとと会話することだ、また読書もすきだ、とつづけている。

また彼は、自分は女性たちといっしょにいるとき、たいへん礼儀正しいことや、女性たちとの「一種の甘さがただよう」会話の楽しさや、「恋という偉大な感情のなかにある、あらゆる繊細で強力なもの」に対する共感などを語っている。

こうしていかにもサロンの士にふさわしいラ・ロシュフコーは、たとえば午前中をマクシム(箴言=しんげん)の執筆にあて、やや早目の簡単な昼食をすませると、草稿をもって、なじみのサロンを訪れるのであった。

マクシムは、当時のサロンの人士がポルトレとともに愛好したもので、人間の心理を分析し、それによって人間性を追求した結果を、簡潔な文章にまとめあげたものだ。

それは心理主義的な傾向がつよいフランス文学史のなかにあっても、とくに生彩を放っている。

ラ・ロシュフコーが一六五〇年代後半から六〇年代にかけて、とくに足を向けたのはサブレ夫人(一五九九〜一六七八)のサロンであった。

「なかばは信心深く、なかばは色気たっぷりな」この夫人は、ランブーイエ邸にも出入りしていたが、夫の死後、一六四〇年代からポール・ロワイヤル修道院にほど近い邸宅をサロンとして開放していた。

そしてラ・ロシュフコーとラ・ファイエット夫人(一六三四〜九三)との有名な交際は、一六五五年ごろから始まったといわれる。

「毎朝、手紙をほしがるような人ならば、たとえ恋人でも私は関係をたってしまいます」

といったほど、手紙ぎらいであるにもかかわらず、実際上の用件にかんしては驚くほど筆まめな夫人、ラ・ファイエット伯というれっきとした夫がありながら、これと合意の別居生活をおくりつつ、ラ・ロシュフコーとの親交をつづけた夫人……。

彼女の親友セビニエ夫人(一六二六〜九六)は、つぎのように伝えている。

「ラ・ファイエットさんはおからだが弱く、いつもお部屋にひきこもり、町を散歩なさることもめったにありませんでした。

ラ・ロシュフコー殿も同様に、人なかへ出ないでお暮らしでした。

こうしたわけで、お二人はたがいになくてはならぬものになったのです。

お二人の友情の魅力と信頼とにくらぶべきものは、なにもありません……。」

ともかく長い交際のあいだ、ラ・ロシュフコーは「真実なお方」とよんだこの夫人の邸宅を、しばしば訪れ、ともにモンテーニュを読み、パスカルを語り、夫人が執筆中の『クレーブの奥方』(一六七八)に助言をあたえ、自分のマクシムにそれをもとめたのである。

二人の関係は恋愛とも、あるいはただの友情ともいわれる。

今日という今日も、ボジラール街のはずれに馬車をとめた公爵は、痛風で不自由な身を杖にたくし、おちついた足取りで静かに歩をはこんでゆく。

晩秋の日ははやかたむきはじめ、おりふしの冷たい北風が、公爵の足もとにサラサラと落ち葉を舞わせている……。

ラ・ロシュフコーの代表作――というよりも、この一作をもって彼はフランスのみならず、世界の文学史に不朽の名をとどめているのだが――『箴言集(マクシム)』は一六六五年初版をだして以来、著者によって加筆、修正されながら、七八年第五版が刊行されるにおよび、決定的な形をとるにいたったといわれる。

そして一六八〇年三月、ラ・ロシュフコーは六十六年余の人生を終えた。

彼はかずかずのマクシムを整えるにあたり、サブレ夫人やラ・ファイエット夫人のみならず、サロンに集まる才芸豊かなオンネジトーム(紳士)やプレシューズ(淑女)たちの批判をも仰いだのであろう。

そうすることによって、内容や表現も変わっていったことであろう。

つまり『箴言集』は、サロンがうんだ作品ともいえよう。

それから少し引用してみたい。

「我々の美徳は、まずたいてい、仮装せる悪徳にすぎぬ。」

「太陽と死は、じっと見つめられぬ。」

「人間の幸不幸は、運にもよるが、その人の気質にもよる。」

「沈黙とは、自信なき者のもっとも安全な手段なのである。」

「気の弱さ、こればかりは、どうにも直しようのない欠点だ。」

「人は、ふつう、誉(ほ)めてほしいから、誉めるのだ。」

「美徳は利害のなかに消え失せる。あたかも、河川が、大海のなかに消え失せるように。」

「一人の人間を知るより、人間一般を知るほうが、まだ楽なのだ。」

「人間、お互いにだまされ合っていなければ、この世に長く暮らしてはいけまい。」

ラ・ロシュフコーは老年に対して痛烈だ。

「女の地獄、それは老年だ。」

「老いを、弁(わきま)えている人は、少ない。」

「老いてますます盛んとは、狂気の沙汰だ。」(吉田浩氏の訳による) |

以上、目につくままに引用したが、その数六百をこえ、こうした痛烈で皮肉にとんだ言葉をつらねている『箴言集』に対して、「これは人間心情の機微(きび)を論じたもので、今日(こんにち)まで空前のものといいえよう」という当時の批評がある。

これは現在でも、ある意味では通用するかもしれない。

一方、当時から『箴言集』の著者はエゴイズムしか信じないと、批判された。たしかにそういう見方(みかた)もできよう。

しかし著者は人間心理について、仮借のない分析を行ない、人間性の悪、弱さ、醜さをギリギリのところまで認識し、そしてうわべの人工的なものをのぞきさり、人間の純粋なものを見とどけようとしたのかもしれない。

ともすれば美化されがちな人間性の現実を暴露することによって、人間の真の理解に近づこうとしたものともいえよう。

こうした作家をフランス文学史上、とくにモラリストとよぶ。

十七世紀ブルボン王朝下のフランスでは、コルネイユ(一六〇六〜八四)、ラシーヌ(一六三九〜九九)、モリエール(一六二二〜七三)などの古典主義の劇作家や、デカルト(一五九六〜一六五〇)、パスカル(一六二三〜六二)らの思想家たちがあらわれている。

しかしここでは十七世紀フランス貴族の一つの典型であり、サロン文化の一面を具現しているラ・ロシクフコーについて書いてみた。

top

**************************************** |