|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13 世界の歴史9 絶対主義の盛衰

13 インドへの進出――イギリスの植民地経営――

1 二つの東インド会社 top

イギリスの東インド会社は一六○○年、エリザベス女王の特許状によって創立されたが、それが近代的な株式会社になったのは一六六二年チャールズ二世のときで、全社員の有限責任制が確立した。

ところが一六九八年、別の「イギリス東インド貿易会社」が創立され、ここに新旧東インド会社が並存することとなった。

両会社は激烈な競争「困難な問題をひきおこしたが、結局、妥協・和解がなり、一七〇二年「イギリス東インド貿易商人合同会社」が成立した。

その後の東インド会社の貿易の情況をみると、イギリス本国への輸入が一七〇八年の五十万ポンドから一七四八年の百十万ポットへ、インドへの輸出が一七一〇年の五十七万六千ポンドから一七五〇年の百十二万一千ポシドヘとほとんど倍増した。 |

十八世紀はじめのイギリス東インド会社

|

配当は一七〇八〜九年の五パーセントから一七一一〜二一年の一〇パーセントへと倍増したが、その後、一七五五年までのあいだは、インドにおける戦争のため、七パーセントないし八パーセントのところを上下した。

これと同じ期間、年々使用された船舶の平均は十一隻から二十隻にふえた。

貿易品でイギリスに輸入されたおもなものは綿織物、生糸、絹織物、硝石、インディゴなどの染料、砂糖であり、イギリスから輸出されたのは地金銀、貴金属を主とした。

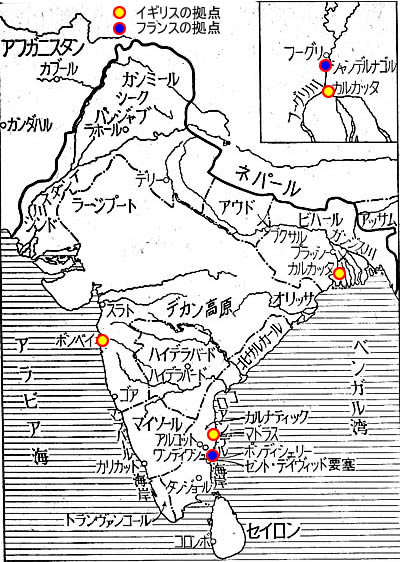

インドにおける東インド会社のもっとも重要な拠点はマドラス、ボンベイ、カルカッタの三ヵ所である。

東岸のマドラスは、一六三九年この会社が土地の支配者の許可をえて、セント・ジョージ要塞を構築してから発達し、五三年独立の管区となった。

ボンベイ島は六一年チャールズ二世がポルトガル王女と結婚したとき、王女の婚資の一部としてイギリス王室に贈られたもので、六八年、東インド会社がこれを王室から譲りうけた。

一六八七年会社根拠地がここに移され、独立の管区となり、インド西岸の中心地となった。

また会社は九〇年ガンジス川の枝流フーグリ川のほとりに、ウィリアム要塞を構築した。

これがカルカッタ建設のはじめで、この市は一七〇七年マドラス、ポンペイと同様な独立の管区となり、ベンガル地方における活動の拠点となった。

イギリスのインド進出に対する好敵手はフランスで、マドラスの南のポンディシェリー、カルカッタの北のシャンデルナゴルを拠点として活動した。

このころ、フランスのインド経営に当ったのはポンディシェリーの知事デュプレクス(一六九七〜一七六三)で、彼を補佐するものにビュシー(一七二〇〜八五)があり、海軍長官はモーリシアスの知事ラ・ブルドネー(一六九九〜一七五三)であった。

一七四〇年ヨーロッパでオーストリア継承戦争がはじまり、プロシア、スペイン、フランスなどがオーストリアと戦った。

このときイギリスはオーストリアに味方した。

オーストリア領ネーデルランドがフランスの手に帰ることは、イギリスの海上権をおびやかし、プロシアの強盛はジョージ二世の故国ハノーバーをあやうくするからである。

ラ・ブルドネーはオーストリア継承戦争がおこるまえから、イギリス植民地の襲撃を計画していた。 |

|

しかしロンドンとパリとの東インド会社本社間で、戦争をしないという協定ができていたので、これを実行にうつすことができなかった。

そこで一七四四年、英仏が宣戦すると、ラ・プルドネーは攻勢にでて、四六年九月、マドラスを攻撃して降伏させた。

フランスの三色旗がセント・ジョージ要塞に掲揚され、東インド会社の倉庫の商品が戦利品として押収された。

降伏条約によって、イギリス住民は宣誓捕虜と規定され、マドラスは賠償金を支払うまで、フランスに管理されることになった。

ラ・ブルドネーは、自分の名誉にかけて、無理のない賠償金だけを要求すると約束した。

ところが、このようなラ・ブルドネーの成功は、デュプレクスの嫉妬心をあおりたてた。

デュプレクスは、ラ・ブルドネーの行為が権限を逸脱しており、インドにおけるフランス軍の征服地の処分は、ポンディシェリー知事の権限に属するとして、マドラスを破壊すべしと声明した。

ラ・ブルドネーしてはこれに従わざるをえなかったが、降吠条約を破棄したことがイギリス人の怒りをかった。

とくに、イギリス東インド会社の高級社員に対するデュプレクスの卑劣なやり方は、彼らの怒りをいっそう刺激した。

知事および高級社員が、護衛の看視のもとにポンディシェリーにつれてゆかれ、町のなかで、五万人が見物する凱旋の行列について歩かされた。

当時マドラスについて同じ屈辱を味わった人びとのなかに、ロバート・クライブがいた。

2 書記クライブ top

ー七四三年、イギリスのある港から十七歳の少年がインドのマドラスに向かって出発した。

そのころは今日と異なり、インドにゆくには喜望蜂まわりで六ヵ月、ときには一年以上もかかった。

この少年こそ、後年イギリスのインド支配の土台をきずいたクライブ――当時の大政治家ピッ卜によって「デスク向きに生まれず、天から送られた将軍」と賞讃される一方、現代のインド人史家から「凶悪人、偽造者、嘘つき、詐欺師」と糾弾されたロバート・クライブ(一七二五〜七四)その人であった。

クライブは、イギリスのシュロップシアのマーケット・ドレイトンの小地主の長男に生まれ、母はマンチェスターの人であった。

少年時代のクライブは気性が烈しく、マーケット・ドレイトンの高い尖塔の頂によじのぼって人びとをはらはらさせたことは、故老のあいだに語りつがれている。

また町中の悪童どもを集めて、戦争ごっこをし、店主からリンゴや小銭を貢物としてせしめたが、貢物にめんじて店主の窓をこわすようなことはしなかったという。

彼はなんども転校したが、成績がいっこうに上がらず、どこでもひどい悪童という評判をとった。

ただ一人の教師だけが、この怠けものがいつか世間的に頭角をあらわすであろうと、鋭くも予言した。

しかし一般の意見では、悪人ならざるも馬鹿であるということであった。

だから家族のものは、彼が東インド会社の書記になったことをひじょうに喜んだのである。

クライブのインドへの航海は、当時としても長くかかったほうであった。

船は九ヵ月ブラジルにとどまり、彼はそこでボルトガル語の知識をえたが、金をつかいはたした。

マドラスに着いたのは、イギリスを出発してから一年以上もあとのことであった。

クライブのマドラスにおける生活はきわめて苦しいもので、俸給は少なく、借金がかさみ、住居がひどいうえ、気候もわるかった。

彼はイギリスから一通の紹介状をもらってきたが、マドラスに上陸したときには、宛名の人はすでにイギリスにむかって出発したあとであった。

クライブは望郷の念にたえず書き送っている。

「私は、故国を去ってから今日まで、一日といえども幸福な日がない。

私は告白しなければならい。

おりおりなつかしい故国のイギリスを思うとき、それは異常に私を感激させる。

もし幸いにしてふたたび私自身の国、とくに私の望みの的であるマンチェスターをおとずれることがあれば、一目見ただけですべての希望がかなえられることになろう。」 |

当時、彼の唯一の慰めは読書で、マドラス知事所有の文庫にはいることを許され、ひまなときを読書に費やしたが、彼の知識の大部分はこのとき獲得したものである。

しかしインドの悪い気候も、貧乏も、読書も、ホームシックの悲しみも、大胆不敵の精神を消耗しつくすことはなかった。

彼は上司に対して、なれなれしい態度をとり、数回その地位を失いかけた。

失望した彼は、二回ほどピストル自殺をくわだてたが、二回とも弾丸が発射しなかった。

二回目の失敗のとき、彼はピストルを役げすて、自分にもっと高い使命が残されていることをさとったと伝えられている。

話をまえにもどして一七四六年、ポンディシェリーで屈辱をうけたクライブは夜陰に乗じ、イスラム教徒に変装して町から逃げだし、ポンディシェリーの南にあるセント・デイビッド要塞にかくれた。

この事件はクライブの人生にとって転機となった。荷造りを調べ、計算をする仕事よりも、その恐れを知らない剛胆な精神にもっと適合した仕事にうちこむべきではないか。

このように自覚した彼は東インド会社軍の少尉の地位につき、フランス軍との戦闘に功をたて、「インド陸軍の父」といわれる。

ローレンス少佐(一六七九〜一七七五)の知己(ちき)をえた。

クライブが陸軍にはいって数ヵ月後、イギリスとフランスとのあいたに講和が成立したという情報が伝わった。

これが一七四八年のアーヘンの和約で、オーストリア継承戦争が終結し、フランスは、北アメリカのケープ・ブレトン島と交換に、占領していたマドラスをイギリスに返還したのである。

一方、フランス側のデュプレクスは遠大な計画にのりだした。それはフランスの意のままになる土侯に、軍事的援助をあたえることによって、カルナティックだけでなく、デカン高原全体ないし南インドをフランスの支配下におこうとするものである。

これを補佐したのがビュシーで、彼は軍事的才能に恵まれていたばかりでなく、アジアの君主をあつかうに必要な沈着さと機転と忍耐心をもっていた。

事態はフランスにとってうまく進捗(しんちょく)する。

一七四九年、デュプレクスは、イギリスが支持するカルナティックの大守(ナワーブ)を、みずから指名するチャンダ・サヒブにかえ、ポンディシェリー周辺のフランス領を大拡張した。

その後、一七五〇年、デュプレタスはポンディシェリーにおいても、彼指名のモザッファル・ジャングをデカンの大守として承認し、翌五一年、ビュシーをつきそわせて、ハイデラバードにおくりこんだ。 |

ロバート・クライブ――インドに渡って

書記の仕事についたがうまくいかず、

軍人になって成功することができた。

|

こうして最初のころはフランスが優勢で、デュプレクスの活動が目立つが、このころからクライブのもとでイギリスのまき返しがはじまる。

一七五一年、クライブは二百十名の寡兵をもっで、カルナティックの首府アルコットを攻めて陥落させる。

さらに五二年、彼はローレンスとともに、チャンダ・サヒブを破り、カルナティックの大守に、チャンダが追った大守の子モハメッド・アリを復活させた。

しかもフランスはみずから墓穴を掘る。

その政府はデュプレクスを本国に召還したが、巨額の費用を要する彼の野心的な計画に恐れをなしたためである。

帰国後デュプレクスは不遇で、貧窮のうちに世を去った。

「彼がポンディシェリーの知事を免ぜられたことは、インドにおけるフランスの利益にとって最大の損失であったという考えに、フランス人全部が一致した」とは、ある歴史家の言葉である。

3 プラッシーの戦い前後 top

デュプレクスの後任知事ゴデュトは消極的な人物で、モハメッド・アリを承認し、カルナティックのイギリス人と講和した。 しかしかってのデュプレクスの補佐官ビュシーは、ハイデラバードの覇権をにぎり、一七五六年イギリスの商館をおさえた。この年ヨーロッパでは七年戦争がはじまり、英仏が宣戦するにいたった。

最初の事件はベンガルにおいておこった。

ベンガルの新大守、シラージ・ウッダウラはフランスに傾いていたが、五六年六月イギリス人に争いをしかけ、三〜五万の兵をもって、約二百三十名のヨーロッパ兵の守備するカルカッタを襲撃した。

知事のドレークは守備兵および住民中の男子をのこし、婦女子をつれて川を下った。

残ったものは全力をつくして戦ったが、多勢に無勢で降伏し、捕虜の身となった。

そして捕虜百四十六名はいわゆるカルカッタの「黒穴」に投ぜられ、二十三名以外は全部窒息死するという惨事がおこった。

一七五六年八月、このカルカッタ陥落の第一報がマドラスにとどき、大センセーションをひきおこした。

四十八時間以内に遠征軍の派遣が決定し、クライブが陸軍部隊を、ウォトソン(一七一四〜五七)が海軍を指揮した。

彼らは十月マドラスを出発したが、風にさからって進まねばならず、ベンガルに達したのは十二月のことであった。

翌五七年一月クライブはベンガルを奪回し、同年六月プラアソーにおいて、二千二百名のセポイ(インド人傭兵)と八百名のヨーロッパ兵とをもって、五万の歩兵、一万八千名の騎兵、約四十名のフランス人からなるシラージ・ウッダウラの軍を撃破し、シラージを殺した。

東インド会社は、反シラージのミール・ジャーファルを大守に擁立し、この傀儡的大守と条約をむすんで、ベンガル、ビハール、オリッサにおける貿易上の特権をひろげ、賠償金を課した。

そして一方では、五七年のはじめ、ベンガルにおけるフランスの拠点シャンデルナゴルから、フランス人を追いはらうことに成功した。

このようにイギリスはベンガル方面では勝利を占めたが、カルナティックではイギリス・フランス両軍は互角であり、海軍でイギリスがやや優勢という状態にあった。

フランスは本国からラリー(一七〇二〜六六)を派遣し、一七五八年六月セント・デイビッド要塞をとり、タンジョール地方を襲撃し、十二月にはマドラスを包囲した。

イギリス軍は、今回は一七四六年の場合よりよく防戦し、翌一七四九年二月、ウォトソンの後任、イギリス艦隊司令官ポーコック(一七〇六〜九二)の来援によって窮地を脱し、ラリーの軍を退却させることができた。

ラリーは兵力を増強するため、ビュシーとその軍の大部分をデカンからよびもどした。

クライブはこれに乗ずる。デカンはフランス軍の勢力のもっとも強いところであったから、彼はこの機会をとらえ、ベンガルのイギリス軍を派遣して、フランス軍を駆逐したのである。

さらに一七六〇年クート(一七二六〜八三)が率いるイギリス軍は、カルナティックからラリーのフランス軍を敗走させ、ワンディワシュでビュシーを捕虜にするという成果をあげた。

イギリスの攻勢はつづく。クートは海軍のスティーブンズとともに、ラリーがたてこもっていたポンディシェリーを八ヵ月間包囲して、一七六一年一月陥落させた。

これがフランスのインドにおける領土支配の終わりである。

一七六三年、七年戦争のパリ条約においてフランスは商館を維持することは許されたが、守備隊をおくことを認められず、六九年フランス東インド会社が解散した。

一方、イギリス東インド会社の傀儡化した大守、ミール・シャーファルは賠償金を完済する能力がなかった。

会社は彼をしりぞけ、養子ミール・カーシームを大守にした。

ミール・カーシームは有能な人物で会社に抵抗し、会社軍と戦ったが、敗れてアウドにのがれた。

そしてその地の大守およびムガル皇帝と同盟して、会社に対する反撃をくわだてた。

会社は皇帝を離間させたのち、アウドを攻撃し、一七六四年ブダサールで、連合軍を破った。

一七五七年ベンガル知事となったクライブは六〇年いったん帰国したが、やがてインドにもどり、六五年ふたたびベンガル知事に就任した。

彼はアウドの大守と条約をむすんで、賠償金の支払い、会社軍のアウド駐留、大守の戦費負担による防衛同盟を受諾させ、アウドから領土を奪ってムガル皇帝に寄進した。

こうして皇帝の歓心をかったクライブは、皇帝からベンガル、ビハール、オリッサ三州における租税徴収権、いわゆるディワーニをあたえられた。

ディワーニは従来大守が行使していたが、以後、大守が司法権をにぎり、会社が租税徴収権をもつこととなり、ナワープと会社との二重統治が出現した。

その際、会社は直接租税を徴収せず、これを会社の任命する副大守に行なわせたが、会社がすでに決定的な軍事力をもっていたから、会社はベンガルの事実上の支配者となった。

こうして大守に残されたのは司法権だけであったが、これも大守が副大守に委譲したから、会社の支配は完全なものとなった。

従来、東インド会社はカルカッタ、マドラス、ボンベイなどに対する以外は、行政責任のない純然たる商事団体であったが、いまやそれは、広大な領土と厖大な収入とを付与され、統治団体としてインド支配の第一歩を踏みだすこととなった。

4 ひとつの会社の生態 top

最後に、当時のインドにおける東インド会社員の生活は、どんなものであったか。

まず彼らが生活していた町の情況を、同時代人の証言からきいてみよう。

「マドラス――街路はまっすぐで、広く、両側が煉瓦で舗装されているが、真ん中は深い砂で、車の通路になっている。家が一軒もないところは暑さをさけるため、両側に樹木を植えた人道がある。

この人道がいつも緑なので、日なたを歩かなければならない人には心地よい。

町には五つの門があり、二つの門は旅行者のため夜間はいつでも開いているが、ほかの三つの門は六時以後は開いていない。

公共建造物は市庁舎、セント・メアリー教会、コリッジ、ニュー・ハウス、ホスピタル、知事邸などである。

住民はイギリスにいるときと同じように、完全に健康を保つことができる。

それは彼らの健康そうな顔色でわかる。

夏の暑熱は彼らを苦しめる最大の不快であるが、私は、その悪い結果については何一つ聞いていない。

この国の豊富なうまい果実は、彼らの極度の不快には救いである。ほかの点で彼らに欠けたものはない。

水浴や濡れたカーテンが息ぎれをしずめるためにしばしば用いられ、効果をあげた。

暑熱が一日に四、五時間以上つづくことはめったにない。

海風が吹いてくるとき、町は生きかえるように見える。」 |

つぎに東インド会社の組織についてみると、ロンドンの本社には二十四名からなる取締役会があり、取締役は株主総会によって毎年選出されるが、彼らはインド各地の商館の統轄にあたった。

商館の長は、はじめは支配人とか、商館長とかよばれたが、のちに知事とよばれるようになった。

知事は商館の長であるとともに、イギリス王の代表でもあった。

外出するときは、威儀をただし、イギリス人の護衛のほかに八十名の武装土民兵をしたがえ、二本のイギリス国旗を先頭に、音楽を奏しながら進んだ。

しかし、知事は植民地総督というよりも、商館の理事会の議長で、同僚以上の権限はなく、可否同数の場合、議長として決定投票ができるだけであった。

知事は、知事室にいないときには、倉庫におり、副次的な職務として商館内の秩序の維持、インド土侯諸国との交渉にあたった。

知事の下が理事であるが、これは先任順で上級社員がなり、知事とともに管理機関を構成し他の上級社員とともに、植民地貴族であった。

上級社員の下は、下級社員、商館事務員、書記という職階制になっていた。

俸給は、年俸で知事が二百ポンド、下級社員が三十ポンド、商館事務員が十三ポンド、書記が五ポンドで、低かったが、その代わり社員は積み荷の五パーセントの範囲内で、私貿易を営むことを許された。

会社の一日の生活は、午前六時の朝の祈祷をもってはじまる。

午前中は業務に専念し、書記は事務室にあり、知事は知事室で、理事と相談し、倉庫でインド内地からの織物の到着情況を調べ、ヨーロッパ向けの船荷の包装の状態を検査する。

昼食が一日の正餐(せいさん)で、そのあとが休息時間になる。

午後、下級使用人は仕事にもどるが、上級のものは自分の庭園や会社の庭園におもむき、カルカッタではガンジス川にゆく。もっと元気な連中は馬車を駆る。

夕方の最高の楽しみは、川のほとりの庭園で、アラック酒、ポンス、シラズ葡萄酒のたすけをかりて、くつろぐことである。夕方は一般に訪問をして、社交を行なう時間である。そして一日は、午後八時の晩餐と祈祷とをもって終了する。

東インド会社社員はインドから本国に帰ると、成功したロンドン商人たちがよくするように土地を購入した。

とくにプラッシーの戦いのあと彼らは、一獲千金をねらう商人から、称号、尊敬、威信、社会的栄誉をのぞむジェントルマンへと転身していった。 |

インドのイギリス人の生活

|

いわゆるナボブ、すなわちインド成金がイギリス政界に出現したのは、プラッシーの戦いのあとのことで、一七六八年の総選挙の際、大挙して議員に当選した。

そしてナボブは、その後のイギリス政治に大きい影響をおよぼすようになるのである。

クライブ自身も大成金となって、一七六七年イギリスへ帰った。

本国で会社に利害関係をもつ人びとにしてみれば、これは快いことではない。

知事であっただけに、クライブに対する収賄などの非難はきびしかった。

彼も負けてはいなかった。全精力、全財産をあげて、敵たちとたたかった。

しかしむくいられないままに、一説によれば麻薬によってむしばまれつつ、この一代の風雲児は一七七四年ロンドンで、自殺らしい死をとげた。

top

**************************************** |