|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

9 10

11 12

13 世界の歴史9 絶対主義の盛衰

6 雷帝後の動乱のロシア

1 帝位を奪ったポリス・ゴズノフ

top

ロシアのモスクワ国家では、専制皇帝イワン四世(雷帝・在位一五三三〜八四)の死後、この皇帝のもとで恐怖の日々をおくっていた大貴族たちが勢力をもりかえし、多年の混乱をひきおこした。

彼らのまき返しは、すでに雷帝の子フョードル一世(在位一五八四〜九八)の時代にはじまり、最初に勢力をえたのは、ロマノフ家(雷帝の最初の妻アナスターシャの実家)であった。

その当主が病死すると、皇妃エレーナの兄、ポリス・ゴズノフ(一五五一〜一六〇五)が実権をにぎることとなった。

このゴズノフ家は、タタール(モンゴル)出身の大貴族で、ポリスが頭角をあらわすのは、イワン雷帝の親衛隊長の娘婿になったときからである。

彼は、目に一丁字もなく、死ぬまで文字が読めなかったというが、その才能といい、風貌といい、非のうちどころのない人物のように思われ、その治世―― 一五九八年、フョードル一世が世を去ると、後嗣がなかったので、ポリス・ゴズノフが帝位についた――も、はじめは「万事に愛想がよい」ので、好評であった。

しかしまもなく彼を非難し、中傷するうわさがどこからともなくひろがり、ポリスはメフィストのように、すべての「悪」の中心人物と目されるようになった。

たとえば一五七一年、クリミア汗国(十五世紀に成立、トルコの勢力下にあった)の軍隊を引き入れて、モスクワを焼け野が原にしたのはポリスであるとか、フョードル一世とその妃(ポリスの妹)も、彼によって毒殺されたのであるとか、ポリスがツァーリ(皇帝)に推戴されたのも、政治的陰謀によるものであるといったように――。

しかしポリスが根っからの悪人であったかどうかは、問題である。

プーシキン(一七九九〜一八三七)の詩史劇『ポリス・ゴズノフ』は、この立場にたっているが、評論家ベリンスキー(一八一一〜四八)にいわせると、これはあやまりで、ポリスは「不運な」善人であった。 |

ポリス・ゴズノフ

|

つまりポリスは「能吏型」の人物で、したがって、あまり人から好かれるたちの人間ではなかった。

それでも、彼が「生まれながら」のツァーリであったならば、おそらく「英主」として歴史に残った々あろう(ロシアから留学生がはじめて西欧に送られたのは、彼の時代であるという)。

しかし成りあがりのツァーリで成功するには、とくに卓越した才能が必要であり、ポリスにはそれが欠けていたともいわれる。

いずれにせよ、前述のような悪評にたいして、ポリスがとった弾圧政策も、世人の不満に油をぞそぐ結果となった。

すなわち彼は、ロシアで悪名の高い「秘密警察」の創始者となり、政敵である大貴族の下僕たちを買収し、密告を奨励した。

この密告の結果、追放、拷問(ごうもん)、処刑、家産没収があいつぎ、当時の人の言によれば、「前代未聞の不幸」をまねいた。

したがってポリスの治世は、いつしかイワン雷帝時代の「恐怖政治」の復活となり、各家庭では食事のさいに、「ツァーリとその一族」を祝福するお祈りを強制されるにいたった。

農民の生活も、この時期にはいよいよ苦しいものとなった。

ロシアに「農奴制」をしいた張本人は、ポリスであるといわれる。

この説はかなり割引されなければならないが、このころになると、新しい領主層である「士族」(下層貴族)の農民にたいする搾取が、一段とひどくなるのは事実である。

それにたえかねて、辺境やポーランドヘ逃亡する農民の数も増大し、そのような農民の移動を禁止する法令が、しばしば出されている。

とくにポリスの治世にとって致命的となったのは、一六〇一年からはじまる全国的な凶作であった。

春には霧雨が七週間にわたって降りつづいたが、秋には収穫をまえにして、「史上に前例のない」寒波が襲来し、作物がすべて立ち枯れた。

しかも不作は翌年も、そのつぎの年もつづき、全国の穀倉は空となり、おそるべき飢饉がはじまった。

飢えた群衆は食をもとめて全国を流浪し、モスクワの人口は殺到する避難民でふくれあがったが、ここで餓死したものの数は五十万に達したという。

ところで、このような不穏な情勢のうちに、一六〇三年十月、コサックの頭目(アタマン)フロプカの乱がおこり、数千のコサック・農民軍が首都に向かって攻めのぼるようになる。

なおコサックの語源は、タタール語で「自由な冒険者」を意味するという。

彼らは、前述のような逃亡農民たちで、中央権力のとどかない辺境(とくに南ロシアのステップや大河の流域)にのがれ、自治組織をつくって農業にしたがい、兵士としても勇猛であった。

また中央政府に、つねに敵意をもっていた。

ポリスの軍隊はかろうじて、このフロプカの乱を鎮圧するが、その翌年には、ポリスにとってきわめて不利なうわさがひろがりはじめた。

すなわち、死んだとされているイワン雷帝の遺児ディミートリー(一五九一年、九歳で謎の死をとげたが、ポリスの刺客によって、殺されたともいわれた)が生存しており、十年前に殺された少年はじつはかえ玉で、本人はポーランドに亡命して時のいたるのを待っているというのである。

騒然たる世論のうちに、一六〇五年春ポリス・ゴズノフはクレムリンの一室に急死した。

晩年の彼は恐怖症にとりつかれ、人目をさけてつねに宮殿の奥深くとじこもり、「あたかも盗人(ぬすびと)のごとく」オドオドしていたという。

彼のあとを子フョードル(フョードル二世)がついだが、「皇子ディミートリー」を名のる謎の人物があいついで登場し、「動乱(スムーク)」時代(一六〇四〜一三)はいよいよ拍車をかけられる。

2 偽者ツァーリ top

ロシア史における「動乱」時代の特色は、「皇子ディミートリー」を名のる謎の人物が、あいついで登場することである。

彼らが何者であったかは、いまだに不明である。

一説によると最初にポーランドに出現する「偽ディミートリー」は、もと大貴族ロマノフ家の家内奴隷であり、のちに修道僧となり、グレゴリーを名のった。

この男が、やがてロシアの帝位を要求する「僭称者(せんしょうしゃ)」として登場するのは、実はポリス・ゴズノフの政敵ロマノフ家(ゴズノフの迫害を受け、ポーランドへ亡命)の陰謀であったといわれる。

また、別の説によれば、ポーランドにあらわれた「ディミートリー」は、このグレゴリーとはまったく別人であるという。

いずれにせよ、このえたいの知れない青年の人相は、当時の記録によると、「身の丈はふつう以下、顔は不細工で美男とはいえないが、憂いにみちた表情」であった。

しかしこのディミートリーの出現が、一方では、ロシアの国教であるギリシア正教に対抗し、カトリック教会の勢力振興をはかるローマ教皇と、これと結託して領土拡大をねらうポーランド王、他方では、ポリスの独裁に不満な国内の大貴族たちとむすびつく、国際的な「大陰謀」、「大賭博」であったことほまちがいない。

そのうえ、十年前には、いわゆる「ウグリチ事件」(皇子ディミートリーが一五九一年五月ウグリチで変死)の調査団長をつとめた大貴族のワシリー・シュイスキーが、いまや前言をとり消して、「皇子生存説」に加担したから、混乱はなおさらであった。

飢饉に苦しむ農民や冒険好きのコサックは、「新しいツァーリ」を救世主として歓迎した。

一六〇五年、ポリスが死んでまだ四ヵ月もたたないうぢに、ポーランド兵を先頭として偽ディミートリーは、モスクワにはいり、大貴族や市民の歓呼のうちに帝位につぃた。

これがロシア史上、いわゆる「偽ディミートリー一世」である。

彼は統治者として意外に有能であり、毎日のように「大貴族会議」に出席して政務を聞き、民心の掌握にも意をもちいた。

そして奇怪にも、イワン雷帝の未亡人(殺された皇子ディミートリーの実母)までが、この偽者を実子であると証言している。

ゴズノフ時代には、国外追放のうきめをなめていたロマノフ家の人びともよびもどされ、なかには要職につくものもあった。

しかし偽ディミートリーの治世は、けっきょく一年とつづかなかった。

シュイスキーが偽ディミートリーを承認したのは、ポリス・ゴズノフをたおすのが目的であった。

「こんどは僭称者を追っぱらう番だ」と私語したというが、ここでまた例のごとく、大貴族の陰謀がめぐらされる。

彼らはまずモスクワの群衆を煽動し、不満の目をモスクワ宮廷で野蛮な振舞をしているポーランド兵にむけさせた。

一方、僞ディミートリーは重大な失策をおかした。

かねてからの恋人、ポーランド貴族の娘マリーナを正式に妃にむかえたことである。しかも彼女は、ロシア人が異教徒として忌(い)みきらうカトリック教徒であった。

偽ディミートリー即位の翌年(一六〇六)の春、このマリーナは、多数のポーランド貴族や軍隊にまもられてモスクワに到着し、クレムリンで盛大な結婚式があげられた。 |

ポーランド服を着た「偽ディミートリー一世」

|

これにつづく、連日連夜の底抜けの祝賀大宴会で、酔いしれたポーランド貴族や兵士が街に流れだし、市民に乱暴狼藉(ろうぜき)をはたらいた。

好機いたれりとシュイスキー以下の大貴族たちは、ポーランド人にたいする市民の不満をあおりたてる。

五月十七日の夜、教会の鐘の音を合図に暴動が起こり、群衆は「ポーランドの犬どもをやっつけろ」と叫びながらクレムリンに殺到する。

おどろいた偽ディミートリーは、逃げようとして窓からとびおり、頭と胸をうち、足を骨折して気絶した。

怒り狂った群衆は、石や棍棒や剣などで彼をところきらわずめった打ちし、土足で踏みにじり、その死体は「赤の広場」でさらしものにされた。

さらに死体は煤やタールをぬりつけられ、切りきざまれたうえ焼かれ、その灰は大砲につめられて、彼がやってきたポーランド方向の天空に発射されたという。

もってその憎しみのほどが知られる。

3 「ツシノの賊」 top

偽ディミートリーの死によって、「動乱」はいよいよ本格的となる。

大貴族のシュイスキーが帝位(ワシリー四世)につくが、もはや、この「陰謀野心家のツァーリ」には、全国にひろがった反乱を鎮めるだけの威信も、実力もなかった。

「動乱」はいまや「農民戦争」の様相をおび、あらゆる階層が、つぎつぎにその渦中にまきこまれはじめた。

いいかえれば、イワン雷帝の独裁によってはめこまれた鉄のタガが、いっきにはじけとんだために、蜂の巣をつついたような騒乱がロシアの全土をおおい、このままでゆけば、国家の崩壊は必至となった。

隣国のポーランドやスエーデンがこれを傍観するはずはなく、第二、第三の僣称者をたてて、ロシアに内政干渉の戦いをいどんだ。

まず一六〇六年の秋、コサックと農民の反乱が南西ロシアー帯にひろがる。

その首領ボロトニコフは、もと大貴族の家内奴隷で、のちにタタールに捕えられてトルコに売られ、そこで長いあいだ大橈(かい)船の漕ぎ手として働いてきたという。

まるでシェークスピアの「オセロ」のような経歴の持ち主であった。

この反乱軍には多くの士族部隊も合流、各地でシュイスキーの軍隊を連破してモスクワに攻めのぼった。

その陣中には、「皇子ピョートル」を名のる新しい僭称者さえ、はいっていた。

しかしけっきょくは士族部隊の寝返りによって、この農民戦争も敗北におわる(ポロトニコフは捕えられ、一六○七年秋、処刑された)。

ところがそのころになって、第二の「偽ディミートリー」が登場する。

この男の素性もやはり謎であるが、それがポーランドの傀儡(かいらい)であったことだけは確かである。

一説によると、彼はかって偽ディミートリー一世の宮廷にいたボクダンコというもので、その人相は殺された偽ディミートリーとは似ても似つかないうえに、人いちばいの「臆病者」であったという。

彼をかつぎだしたポーランド貴族たちは、さきに殺された偽ディミートリーは替え玉であり、じつはこっちが本物であるといっている。

また奇怪にも偽ディミートリー一世の未亡人マリーナまでが、この男は殺されたはずの夫にまちがいないと証言するありさまである。

ポーランド部隊にまもられた「偽ディミートリー二世」のもとには、シュイスキーに不満な大貴族や士族、農民戦争に敗れたコサック軍や農民が集まり、一六〇八年夏、、モスクワに攻めのぼって、包囲した。

こうして、しばらくのあいだ、ロシアには二人のツァーリと二つの宮廷が対立することになる。

僞ディミートリーの本営はモスクワにほど近いトウシノ村におかれたので、彼は「トウシノのツァーリ」もしくは「トクシノの賊」とよばれた。

シュイスキーの政敵ロマノフ家は、一族をひきいてこれに加わり、その当主フィラレートは卜ウシノ総主教の地位をあたえられた。

しかしこの奇妙な二重政権の均衡は、一六〇九年、シュイスキーがスエーデン王カール九世の援助をもとめたことによって破れる。

これに対抗してポーランド王ジギスムント三世もロシアに大軍をおくり、もはや偽ディミートリーを手ぬるしとして見限り、かわりにポーランド王子ウラジスラフをロシアの帝位につけようとはかった。

一六一〇年夏、シュイスキーの軍がポーランド軍に敗北すると、モスクワでは大貴族のクーデターがおこり、シュイスキーは廃されて「空位時代」がはじまる。

モスクワはポーランド軍の占領下におかれた。「動乱」はいよいよそのクライマックスをむかえる。

4 救国の英雄 top

モスクワの「赤い広場」(十七世紀中頃、美しい広場という意味からでたといわれる)を訪れる人は、ワシリー・ブラジョンヌイ寺院のそばに、ふたりの人物の銅像がそびえ立っているのに気づかれるはずである。

その台座の下には、ロシア語でつぎのような銘がほられている。

「ロシアは、市民ミーニンとポジャールスキー公に、感謝をささげる。」

この像が作られたのは一八一八年夏で、トルストイの『戦争と平和』で有名なナポルオン戦争の興奮が、まださめやらぬ時期であった。

おしよせるフランス軍の馬蹄からモスクワを解放したのが、クツゾフ将軍であったとすれば、それより二百年前、クレムリンにたてこもるポーランド軍を降伏させ、十五年の「動乱」に終止符をううた英雄が、このミーニン(?〜一六一六)とポジャールスキー(一五七八〜一六四一頃)である。

第二次世界大戦中、ヒトラー・ドイツ軍の猛攻によって、一九四一年、モスクワが危機におちいったとき、スターリンは赤い広場における革命記念日の閲兵式で、クツゾフとならべてこの二人の英雄の名をあげ、前線へおもむく将兵を激励した。

ミーニンは、ボルガ川とオカ川の合流点にある、富裕な商業都市ニジニ・ノブゴロドの肉屋の主人であった。

当時のロシアは、百年戦争中に、ジャンヌ・ダルクが出現する前夜のフランスに似ていた。

ポーランド軍の主力はスモレンスクに待機していたが、その別動隊はモスクワに侵入して、これに放火し、クレムリンなどを占領していたのである。

また、北方からはスエーデン軍が南下してノブゴロドを占領し、スエーデン王子はツァーリの候補者を名のっていた。

一方、元ツァーリのシュイスキー公は、ロシア正教会の総主教とともにポーランド軍の捕虜となっており、他方、大貴族たちは、「渡り鳥」とよばれたように、旗色の有利な陣営をもとめて、右往左往していた。

乱戦のうちに、偽ディミートリー二世もついに殺されたが、それにかわって、第三のディミートリー(シドルカという男)を名のるものが、プスコフに出現していた。

ロシア全土には流言が乱れとび、盗賊が横行した。

「村落は焼かれ、住居は放棄され、しかもそこには、まだとり片づけられない死骸がごろごろしていた」と、ロシアを訪れた一外国人は、目をおおうような荒廃のもようを語っている。

飢饉もつづき、ついに人肉を食う地方さえあらわれた。

一六一一年夏、モスクワ国家のこのような混乱のなかで、ようやく救国の叫びが下からおこるようになった。

その立役者として登場するのが、「生まれはいやしいが知恵は人いちばいすぐれている」ミーユンであった。

当時のニジニ・ノブゴロド市は、山手区と下町区にわかれ、ミーユンは商人や職人の密集している下町区の区長に選ばれた。

彼が義勇軍の結成をロシア全土によびかけるきっかけとなったのは、この年の八月、トロイツァ修道院からこの都市にもたらされた一枚の檄文(げきぶん)であった。

これが広場に集まった群衆のまえで朗読されると、ミーニンは立ちあがって、有名な演説をおこなった。

「モスクワ帝国を救おうと願うならば、土地や財産を惜しんではならない。

われらはそのために家を売り、妻子を質におくことも辞さない……。

われらはギリシア正教のために戦うものを探しもとめ、その旗のもとに進軍しよう。

モスクワを解放する日まで……。」 |

彼はまず率先して私財の三分の一を軍資金に投じ、多くの市民がこれにならった。

また、これを拒むものに強制手段もとったという。

このミーユンの呼びかけにボルガ流域の諸都市がこたえ、ニジニ・ノブゴロドには豊富な軍資金が流入し、また、動乱のために失業し、封地をも失っていた各地の士族層も、俸給をもとめてぞくぞくとここに参集した。

その総司令官としてミーニンが見つけだしてきた人物が、ポジャールスキー公である。

彼は家柄といい、人物といい、当時のロシアでは二流以下で、その前歴も地方長官にすぎず、政治的才能も、卓抜した軍事的能力にも欠けていたが、忠誠一途の武人かたぎを失わない憂国の士であった。

「我々は神の御恵みを語らい、モスクワ国家のためにすべて心を一にして立ち、神がツァーリに与えたもうた国土をとりもどさんとす。

われら全身全霊を神にささげ、兵士のすべてに給料を惜しみなく支払うことを誓う……。」 |

これは、ポジャールスキー公の名で各地に呼びかけた回状の一節である。ここに義勇軍(第二次)が結成され、一六一二年春に行動を開始し、ヤロスラベリに四ヵ月滞在したのち、夏のおわりにモスクワにむけて進軍する。

その主力は士族、市民、銃士、コサック、農民の混成部隊で、よく装備されていたが、戦闘能力はそれほどでもなく、四十名あまりの指揮官もほとんどが無能であったらしい。

したがってこの年の十月、モスクワを解放してクレムリンのポーランド軍を降伏させるのに功績があったのは、この義勇軍よりも、むしろ、かって偽ディミートリーの傘下にあり、そのころモスクワ周辺にたむろしていた、ツルベツコイ公の指揮するコサックの軍団であったという説もある。 |

ポジャールスキー公の軍旗(部分)

|

5 ロマノフ朝の成立 top

それから四ヵ月たった一六一三年二月、モスクワには各地からの代表、約六百名が集まり、ロシアで空前絶後といわれる大がかりな全国会議(ゼムスキー・ソボー=イワン四世時代につくられた)が開かれた。

この身分制議会では、「動乱」の厄払いとして三日間の斎戒(さいかい)がおこなわれたのち、議事にはいり、新しいツァーリの選出がおこなわれた。

しかし、ツァーリの立候補者はたくさんいた。

すなわちポーランド王子、スエーデン太子、偽ディミートリーの遺児(マリーナの息子)、コリーツイン公、ムスチスラウスキー公、ツルベツコイ公などである。

そこでまず、外国の王室から、ツァーリを招へいすることは、コサック代表のつよい反対にあって否決された。

つぎにロシア人のうち、だれを選ぶかになると議論百出し、遺族たちが対立した。

その間には買収、抱きこみ工作もおこなわれたというが、容易には決しなかった。

しかし会議の途中から、下層貴族の士族やコサックのあいたで、「ミハイル・ロマノフ」という呼び声がしだいに高くなってきた。

このロマノフ家は、イワン雷帝の最初の妻アナスターシァをだした由緒ある大貴族である。

しかしボリス・ゴズノフの政敵となってからは、つねに逆境におかれ、それがかえって世間の同情をよんでいた。

動乱中には、ツァーリ・シュイスキーに反対して、偽ディミートリーの側についたことも、のちにコサックの信望をえるもととなった。

その当主はツシノの総主教フィラレートで、そのころポーランド軍の捕虜となっており、ミハイルはその長子であった。

しかもまだ十六歳の少年で、「これといったとりえはなく、ツァーリにふさわしいとも見えなかった」というが、全員会議では、犬猿のあいだがらであった士族とコサックの二大勢力が、ふしぎにも「この人選にだけは一致した」という。

また、つぎのようなエピソードもある。議論が紛糾して決しなかったので、民意をたしかめるために、数名の聖職者と大貴族が赤の広場に出かけて、「だれをツァーリにしてほしいか?」とたずねると、群衆は口ぐちに「ミハイル!」「ミハイル!」と叫んだという。

このようにして、ロシアに新しい王朝、ロマノフ朝が誕生する。

それは一九一七年のロシア革命でたおれるまで、約三百年間、この国に君臨することになる。

しかもイワン雷帝のような帝王神権説による「専制君主」としてではなく、「人民から選ばれた」ツァーリとしてであった。

しかし動乱の貴重な産物であるこの新しい政治原理は不幸にも、ロシアでは長つづきしなかった。 |

|

西欧の議会制度に発展するかに見えた全国会議も、歴史上のたんなる一エピソードにおわり、動乱がおさまり、国内に平和が回復するにつれて、新王朝はしだいにこれを必要としなくなった。

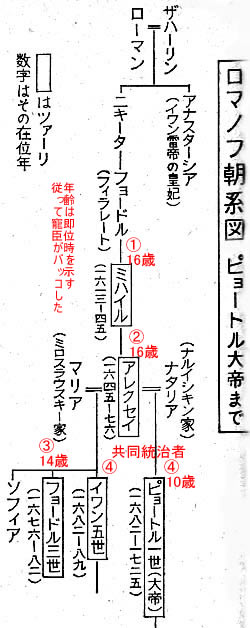

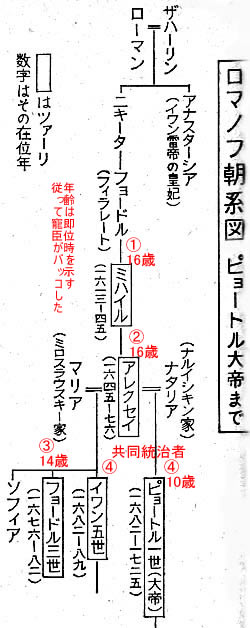

その結果、初代ミハイル帝(在位一六一三〜四五)のときには十回、二代アレクセイ帝(在位一六四五〜七六)の治世には五回ひらかれた全国会議が、三代フョードル三世(在位一六七六〜八二)からつぎのピョートル一世(在位一六八一〜一七二五)にかけて、わずか三回召集されただけで、それ以上後はまったく姿を消してしまう。

このことは中世ロシアの身分制議会である全国会議が、イギリスの「パーラメント」のように王権を制限する方向に発展しないで、かえって逆にこれを強化する役割を果たしたこと、したがってその役目がおわると、自然消滅するのがむしろ当然であったことを示している。

ロマノフ朝のツァ−リたちも、側近や寵臣にあやつられるロボッ卜にすぎなかった。

ミハイルがツァーリに選出された当日、大貴族のひとりは語っていた。

「ロマノフ家のミーシヤ (ミハイルの愛称)はまだ若僧で、その分別といっても知れたものだ。

それが、おれたちにはもっけのさいわいだ」と。

ミハイルは十六歳、アレクセイも十六歳、フョードルは十四歳で即位しているが、このように歴代のツァーリが「若僧」で、おまけにそろいもそろって「意志薄弱者」であったことから、寵臣のばっこを容易にした。

すなわちミハイル帝のときのサルチコフ家、アレクセイ帝のときのモローゾフ家、フョードル帝のときのリバーチェア家がそれで、これからロシア社会には「権勢家」とよばれる新しいタイプの人間が登場する。

彼らは官金の着服、土地の横領をほしいままにし、一般庶民の恨みを買った。

モスクワ市民は、共有地がとりあげられたため、家畜を放牧することも、薪をとりに行くこともできなくなり、

「こんなことは、これまでのどのツァーリのときにもなかった」とこぼし、

「ツァーリはバカで、大貴族モローゾフのいいなりになっている。……脳みそを悪魔にもっていかれたのだ」

とうわさした。

top

**************************************** |