|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

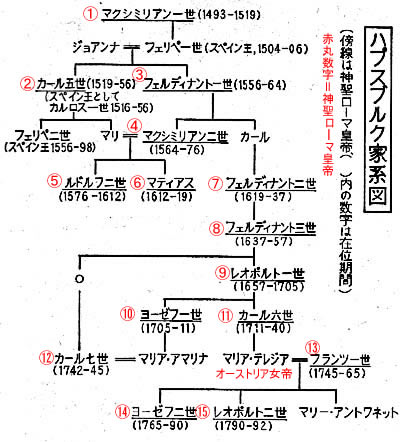

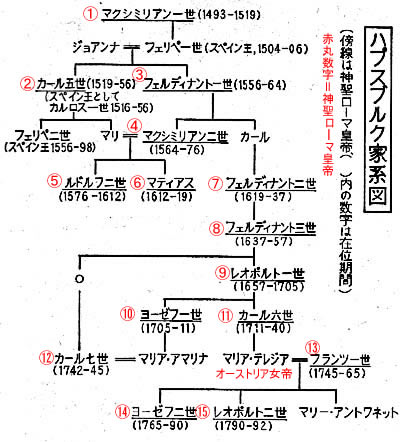

13 世界の歴史9 絶対主義の盛衰

9 大王と女帝――十八世紀のプロシアとオーストリア――

1 「兵隊王」の子 top

一七四〇年、プロシアに「大王」フリードリヒ二世(在位一七四〇〜八六)があらわれた。

中世以来、数多くの領邦国家に分裂していたドイツで、その東北部に台頭してきたのが、ホーエンツォレルン家の新教国プロシア(プロイセン)である。首都はベルリン。

三十年戦争に関係して、ウェストファリア条約(一六四八)により領土をえたプロシアは、オーストリアにつづくドイツ第二の大きい国となった。

その後もプロシアはうまくたちまわって、一七〇一年、ホーエンツォレルンの家長フリードリヒ三世は、神聖ローマ皇帝からプロシア王の称号をえた。

プロシア王としてはフリードリヒ一世(在位一七〇一〜一三)から始まる。

つぎにフリードリヒ大王の父、フリードリヒ・ビルヘルム一世(在位一七一三〜四〇)の時代となる。

この王の政策は、ロシア、オーストリア、フランスなどの諸列強のあいだにあって、官僚機構をととのえ、軍事力を強化し、そのために財政を豊かにすることであった。

王はいつも国庫収入をあげることを考え、「プラス」というのが、口ぐせであったという。

王はまた生まれながらの軍人であった。

そしてベルリンからわずかぽかり離れたポツダムに住み、国王というよりも、貴族の質素な生活をおくっていた。

おもな趣味は「兵隊王」といわれたように、六フィート(1.8m)以上の大男からなる近衛の「巨人」連隊の訓練であった。

ひとはこの軍隊を「恩寵の道」と名づけた。

なぜなら、王に願いごとをかなえてもらうには、大男を提供しさえすればよかったからである。

軍の将校を独占し、また一部の高級官僚となったのは、東北ドイツ独特のユンカーである。

彼らはエルべ川の東にあらわれた領主貴族で、「グーツヘルシャフト」とよばれる領主制のもとに、隷属農民を使用して農地を経営するとともに、地方政治をうごかしていた。

ユンカーと農民との関係は中世農奴制の再版ともいわれ、プロシアの社会や経済の基盤であった。

王は毛織物工業など、産業保護の重商主義政策にも意をそそぎ、またベルリンの都市計画にも熱心であった。

彼は工事現場へも、民家へも不意にはいりこんで監督し、指図した。

このフリードリヒ・ビルヘルムには、一つの大きな不満があった。

彼は王子フリードリヒを、自分以上にたくましい軍人に育てようとしたが、王子は、やさしくて知的な母の性質をうけついだためか、フランス人の家庭教師に育てられたことも影響したのか、軍事よりも文学や音楽を好んだ。

そして将来は芸術家、作家になりたいと、本気で考えることもあった。

といっても、王子は利己的で自惚れが強かったから、そうした職業で成功したかどうかはわからない。

ともかくこのような父と子がうまくいくはずはない。

フリードリヒの小賢しさにいらだった父は、暴力に訴えてでも根性をたたきなおそうとした。

そうすればするほど、子は内面に閉じこもり、ついには父のもとから立ち去ろうと決心する。

一七三〇年八月、`十八歳のフリードリヒは親友カッテとともに、外国に逃亡しようとして失敗した。

父王ははげしく訊問する。

「なぜ逃亡しようとしたのか。」

「あなたが私を子として扱わず、卑しい奴隷のように扱うからです。」

「だがおまえは名誉心などまったく持たぬ、卑怯な逃亡者にすぎないではないか。」

「私はあなたとおなじくらい名誉心は持っています。あなたが私のような立場におかれたらするであろうと、何百回となくいわれたことを、私はただ実行したにすぎません。」

この答えを聞くと王は逆上し、怒りのあまり剣を抜き、フリードリヒを刺そうとした。

ポツダムでの軍法会議は、王子とカッテに死刑の判決を下した。

カッテが断頭台にのぼったとき、すぐ前の窓から処刑を目撃するよう強要されたフリードリヒは、

「ああ、なんという情けないことだ。カッテ! きみが死ぬのはぼくの責任なんだ!

神さま、どうか彼の代わりに私を!」と叫び、カッテが斬首されると、失神してしまった。

ようやく意識をとりもどしても、血だらけのカッテの死体はそのままにされているではないか。

フリードリヒはまたもや気を失ってしまった。

やがて赦免されるが、これが宰相グルンブコワ元帥のとりなしによるものか、神聖ローマ皇帝の取り計らいによるものか、わからない。

ともかく、このときこうむった精神的打撃は、これにつづく不幸な結婚によってさらに深められる。

彼はイギリス王ジョージ二世の娘アメリア(いとこにあたる)との結婚をのぞんでいたが、父はブラウンシュバイクのエリザペート・クリスティナと結婚するよう命じた。

彼は終生、妻を愛することができず、ほとんど別居し、子供も生まれなかった。

そして即位するまで好きな音楽と読書にふけった。

このような中で、フリードリヒの性格は一種独特な陰影をおびるようになった。

2 ある交友録 top

一七三六年八月八日、二十四歳の王太子フリードリヒは書いた。

「私は遺憾ながら、まだあなたの知遇をえる光栄に浴していませんが、御著作はよく存じております。

それは魂の宝庫であり、あまりにも芳(かんば)しく、繊細で、巧みさにみちていますので、読むたびにいつも新しい美し書を発見させられます。……せめて一日で結構ですからお会いできたら、と思っています。」 |

この熱烈な文章の宛名は、当時ヨーロッパに「無冠の帝王」として君臨していた、フランスの啓蒙思想家ボルテールであった。

このころ、恋人のシャトレー候夫人とロレーヌにおちついていた彼は、この書簡にしばし当惑するが、「王太子だからといって友情を断わるべきではない」として返信を書いた。

| 「あなたはお世辞をいいすぎます。だが、一人の人間として考え、人びとを幸福にしようとしている哲学的な王子がいるのを知って、私はひじょうにうれしく思います……。」 |

こういって今後自著を贈ることは約束したが、会うことについては丁重に断わった。

この返信に狂喜したフリードリヒは、早速ペンをとり、つぎの言葉でむすんだ。

「……私は友情の絆に感激のあまり、エミリー(シャトレー夫人の名)の腕からあなたを奪いたいと思うほどであります。

この高貴な魂と深い教養をもつ美しいお方に、私の心からの敬意をお伝えください……。」 |

シャトレー侯夫人に対する深い敬意は、ボルテールをたいへん喜ばせた。

二人の友情は日ましに深まるが、会見する機会は訪れない。

文通のおもなテーマは哲学や詩であったが、三七年五月、王太子は

「いまマキアベリに没頭しています。『君主論』のノートをとっていますが、近く反論を書くつもりです」

とボルテールに近況を伝えている。

「私はかねがね『君主論』を、世界でもっとも危険な書物の一つとみなしている」という言葉ではじまる『反マキアベリ論』は、こうして一七四〇年九月、即位してまもなく出版された。

フリードリヒは、マギアベリが君主の行為の基準を善悪におかず、有効か否かにみたことを、人を誤らすものと批判した。

そして彼は道徳的基準を重んじ、「君主は人民の専制的支配者ではなく、第一の下僕にすぎない」といっている。

「第一の下僕」とは有名な言葉であるが、これに啓蒙思想にふれた君主として(フリード二世は、いわゆる啓蒙専制君主の代表的人物である)、その専制権力を美化するための表現で、人民主権などをけっして認めたわけではない。

四年もの文通ののち、即位したばかりのフリードリヒ二世は一七四○年九月、たまたまベルギーで、数日、ボルテールと会見することができた。

このときの感激を、王はつぎのように述べている。

「私はとうとうボルテールと会いました。だが残念なことに、私は熱があって頭がおもく、からだがだるくて仕方ありませんでした。

このような人物と会うときには病気どころか、いつもより調子がよくなくてはならないのに……。彼の精神はつきることはありません。

すばらしい悲劇『マホメット』を朗読してくれましたが、うっとりして感嘆の言葉すらでてきませんでした。彼をえたシャトレー夫人はなんと幸福な人なんでしょう……」 |

しかし、恋人どうしのように抱きあったフリードリヒとボルテールではあるが、それぞれ強烈な個性をもつ二人のあいだには、早くも暗い影がさしはじめる。

フリードリヒは、ボルテールが一応ほめておきながら『反マキアベリ論』にあまりに手を入れすぎる、さらには旅行の費用を過大に要求しすぎる、といった不満をもらしていた。

一方、ボルテールも後述のシュレジエン侵入(一七四O年十二月)によって、フリードリヒのもつ他の一面を否応なしに知らされた。

四一年末のフリードリヒ宛(あて)書簡で、ボルテールは述べる。 |

即位当時のフリードリヒ二世

若いときは啓蒙主義であったが、

親政を始めると親以上に

戦争に取り組んだ。

|

「……たった一つ私に懸念があるとすれば、あなたが人間を軽蔑するようになるのではないか、ということです。……

あなたは政治家の非道や、廷臣たちの利己主義をあまりにも知りすぎているので、さまざまな人びとの感情を無視し、国王なるがゆえに愛されはしないのだ、などと考えるようになるのではないか、と恐れているのです。」 |

ボルテールの鋭い眼は、フリードリヒ晩年の孤独を早くも見ぬいていたといえよう。

シャトレー夫人が世を去ると、一七五〇年、ボルテールはいよいよベルリンに移生した。

当時、フリードリヒ二世はポツダムに、ロココふうの宮殿、「無憂(サン・スーシー)宮」を造営し(一七四五〜四七)、みずから「サン・スーシーの哲人」とよんだりしていた。

ボルテールはこのサン・スーシーにも、ベルリンの王宮にも部屋をあたえられた。

王も廷臣たちもふつうフランス語しかつかわず(王はドイツ語をうまく話せなかった)、故国とかわらぬ環境であり、一時はボルテールも永住を考えたらしい。

しかし我(が)が強く、わがままな二人はハナをつきあわせているうちに、はげしく反発しあうようになった。

利殖にぬけ目がないボルテールは、あるユダヤ人の金融業者をつうじてひとかせぎしようとしたが、裁判事件となって名声を傷つけられたこともあったし、また仲がわるいベルリン科学アカデミー総裁モーペルテュイ(一六九八〜一七五九)を、諷刺詩で辛辣にからかったりした。

モーペルテュイはフランス人の物理学者で、王は文芸上のボルテールとともに、両手に花と満悦していたのだから、これには怒りを爆発させてしまった。

フリードリヒの詩の添削(てんさく)をたのまれて、

「陛下はおれに汚れた肌着の洗濯をしろといわれるのさ」といったというボルテールと、この文人について、

「オレンジはうんとしぼって、皮となったら捨てるものだ」と語るようになっていた王との決裂は、一七五三年三月におこった。

ボルテールはベルリンを去り、以来、文通はあったが、二人は再会することはなかった。

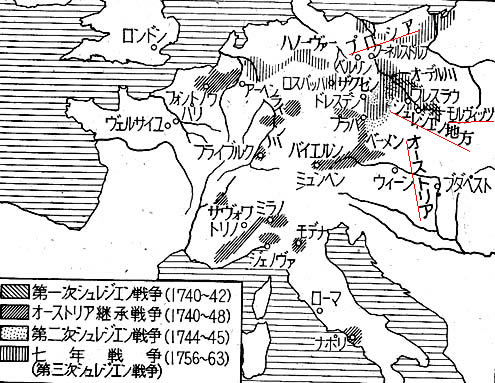

3 シュレジエン争奪 top

――オーストリア女帝マリア・テレジアとプロシア王フリードリヒ二世の三十年戦争――

|

オーストリア女帝マリア・テレジア

|

|

オーストリアのハブスブルク家の皇女マリア・テレジア(一七一七〜八〇)は、一七三六年ロートリンゲン・トスカナ大公フランツと結婚した。

そして四〇年、父カール六世の死によって、オーストリア帝位をつぐこととなった。

ところがこれに対して、諸国が異議をとなえる。

話はさかのぼる。

一七〇三年、神聖ローマ皇帝レオポルト一世は、男系断絶のさい女子が相続しうること、ただし長男ヨーゼフの娘が、次男カールの娘に優先することを定めた。

しかしカール(六世)はヨーゼフ(一世)をついで皇帝になると、一七一三年「プラグマティッシュ・ザンクッィオン(国事勅書)」として知られる家憲をひそかに定め、男系断絶のさいは、彼自身の娘に所領を一括して相続させるよう変更した。

一六年、皇太子レオポルトが世を去ると、カール六世は皇女マリア・テレジアに相続させるために全力をあげた。ハンガリーなど皇帝統治下の各国議会も、帝国議会も、これを承認した。

スペインをはじめ、ロシア、プロシア、デンマーク、フランス、その他、バイエルンとファルツをのぞくほとんどの諸侯がこれを認めた。

しかしこれらの承認がいかに頼りにならないかカールはよく知っていた。一七四〇年、カールが没すると、バイエルン選帝侯カール・アルプレヒトは、ハブスブルク家の相続権があることを主張した。

彼の母は皇帝フェルディナント三世の長女であり、男系断絶のさいの相続権を留保していたからである。

ザクセン選帝侯も同じような異議をとなえる。

スペインも、ハブスブルク家にたいする権利を主張する。

かねてからハブスブルク家とヨーロッパ政策上対立し、その弱体化の好機をねらっていたフランスが、黙視しているはずはない。

こうした情勢のなかで、まっ先に行動をおこしたのは、フリードリヒであった。

一七四〇年十月二十日、カール六世死去の報に接したプロシア王フリードリヒ二世は、ハブスブルク家領シュレジエン獲得の具体的検討に着手した。

この地は人口約百万の重要な工業地帯であり、人口約二百五十万で貧しいプロシアとしては、かねてから侵略を計画していたところである。

王は豪語してはばからない。

「我々の権利を主張し、皇帝の死去という機会をとらえてわがものとすることは、正義にかなうことである。……

冬になるまえにシュレジエンを占領し、その後に交渉すべきである。

まず占領すれば、交渉は成功するにちがいない。」 |

そして外交上では諸国の利害関係からイギリス、またはフランスとむすべると判断し、ただロシアの動向を気づかっていた。ところが、四〇年十月二十八日、ロシア女帝が死去し、あとは生後まもないイワン六世のもと、不安定な摂政政府である。

十二月十六日、プロシア軍はシュレジエンに侵入する。二日後、フリードリヒの使者はウィーンに到着して提案した。

| 「シュレジエンの割譲をみとめれば、マリア・テレジアの皇位継承と、夫トスカナ公フランツの神聖ローマ皇帝即位について、あらゆる援助を惜しみません。」 |

むろん、ウィーンの宮廷はこれを一蹴した。

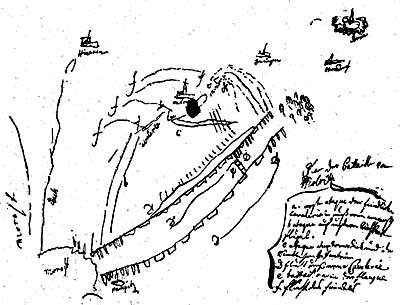

一七四一年四月、フリードリヒはモルビッツでオーストリアを破った。バイエルンのカールも兵をうごかす。

プロシア、バイエルン、フランス、スペインは同盟し、その支持によって四二年、カールは神聖ローマ皇帝となった(カール七世)。戦いはイタリアにもおよんだ。

劣勢にたったオーストリアは、ハンガリーとイギリスの援助のもとに反撃にでて、しだいに勢力をもりかえした。そしてイギリスの調停もあって、四二年七月、プロシアとオーストリアはブレスラウに和をむすび、シュレジエンの割譲とマリア・テレジアの相続承認などが、さだめられた。 |

フリードリヒ二世のはモルビッツ会戦のスケッチ

|

こうして第一次シュレジエン戦争は終わったがオーストリア継承戦争そのものは、なお英仏抗争を中心につづいている(シュレジェン戦争は、広義にはオーストリア継承戦争の一部)。

そして戦局がイギリス、オーストリア側に有利になってくると、フリードリヒはシュレジエン確保に不安を感じた。

王はふたたびフランス、バイエルンと同盟して四四年八月、戦いを開始する。

バイエルンも戦局をもりかえしたが、四五年一月カール七世が急逝した。

戦意を失ったバイエルンは四月、オーストリアと和平する。

この四五年をつうじて、フランス・プロシア軍とイギリス・オーストリア軍はきそいあったが、十二月、ドレスデンの和約でさきのブレスラウ条約を再確認して、フリードリヒとマリア・テレジアは戦いをおさめた。

女帝の夫フランツが、フランツ一世(在位一七四五〜六五)として皇帝となることも承認された(女性には神聖ローマ帝位の継承権はなかった)。

第二次シュレジエン戦争の終わりである。

継承戦争はまだつづく。フランス軍はネーデルラントを制圧し、オーストリアは劣勢となったが、これを救援しつつ、東プロシア方面をうかがうロシア軍が登場するにおよび、一七四八年ようやくヨーロッパに和平が訪れた。

十月に成立したアーヘン(エクス・ラ・シャペル)の和約は、原則としてすべての占領地を旧に復したが、プロシアにはシュレジエンがあたえられ、マリア・テレジアとフランツ一世の地位も認められた(なおロシアでは一七四一年、イワン六世は廃位され、エリザベータ女帝が即位)。

じつはプロシアはブレスラウ条約のまえに、クラインシュネレンドルフの密約(一七四一年十月)をオーストリアとむすび、戦線から離脱したことがあった。

そこでプロシアは三度も他国におかまいなく、自国本位に休戦し、二度これをおかしたわけだ。

マキアベリを批判したフリードリヒこそ、まことにマキアベリ主義者といえよう。

4 マリア・テレジア女帝の怒り

top

フリードリヒ二世のライバル、マリア・テレジアは即位するとすぐ、八年におよぶ戦乱にまきこまれてしまった。

諸国のなかで味方になってくれるのは、イギリスのみ、それも全力をあげてではなかった。

夫は気が弱く、大臣たちはあわてふためくのみで、なんの役にもたたない。

一七四一年九月、首都ウィーンがフランス・プロシア軍によってあやうくなったとき、彼女はうまれたばかりの幼児(のちのヨーゼフ二世)をつれて、ハンガリーにのがれ、貴族会議で、侵略者の打倒をうつたえ、満場を感激させた……。

政治・軍事の最高指導者、そして妻であり、母である彼女(ほとんど毎年、妊娠していた)は、全力をふりしぼってオーストリア防衛にあたった。

この男まさりの女帝にしてみれば、シュレジエンを無法にも奪われたことは、夢にも忘れられぬ痛恨事である。

それを奪回するためには、まず国家体制の立て直し、とくに中央集権的な行政改革の必要が痛感された。

というのも、オーストリアを中心として、ベーメン、ハンガリー、ロンバルディア、ネーデルランドなどをふくむ広大な、しかも散在する支配地はそれぞれ言語・風俗・習慣において、したがって民族的にも、歴史的伝統においても、さらに政治制度においても、まったく異なる地域からなっていた。

これらの住民のほとんどが旧教徒であったことは、敬虔(けいけん)な彼女をふかく満足させたが、これら支配地を結合する絆は、ただ共通の統治者にたいする忠誠のみであった。

だからオーストリアは、神聖ローマ皇帝として大国の威信はもっていたにしても、所詮それは虚名にすぎず、軍事的ないし政治的には脆弱(ぜいじゃく)であった。

オーストリア継承戦争は、このようなオーストリアの政治的欠陥を白日の下にさらしだしただけでなく、これとの対比においてフランス、とくにプロシアの中央集権的専制君主制(絶対主義)の優越を際立たせたのである。

まず軍制改革から着手される。これまで各領邦の軍隊に依存していたのを改め、十万の常備軍を編成することにした(この成果は、後述の七年戦争にあらわれる)。

行政改革としては、オーストリアとベーメンの政庁を統合し、「執政府」を設けると同時に、司法と行政を分離し、「最高裁判所」を設置した。大学も国家によって統制された。

その他さまざまの改革が行なわれるが、全体としてみれば、中央集権化はオーストリアとベーメンにおいていちじるしく、ハンガリーその他の領地では、独自の政治制度が存続したといえよう。

もちろん、貴族たぢが新たに官僚や軍部に吸収されて、オーストリア絶対主義の支柱となったことを忘れてはならない。 |

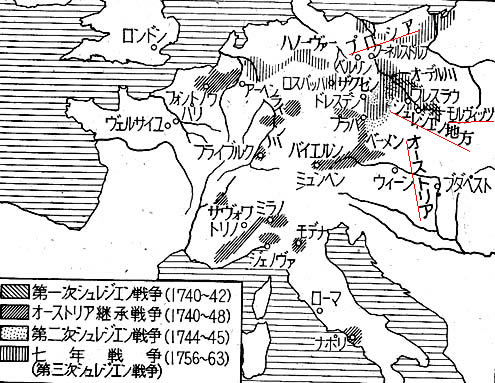

オーストリア継承戦争および七年戦争関係図

|

つぎにプロシアに対抗するために、外交上の手段がとられた。

アーヘン和議のオーストリア代表であったカウニッツ(一七一一〜九四)は、女帝に進言する。

「プロシアを打倒するためには、伝統的なイギリス・オランダとの同盟では不十分であり、これまでプロシアと協調してきたロシア、とくにフランスを味方にだきこみ、プロシアを包囲しなくてはならぬ」と。

そしてカウニッツ自ら駐仏大使としてパリに赴き、ルイ十五世の寵姫ポンパズール夫人に接近して、フランスとプロシアとの離間工作に全力をかたむけた。

五三年、彼は宰相となり、以後四十年にわたってオーストリアの政治を指導する。

一方、インドやカナダにおいて、フランスとの戦火が拡大するとみたイギリスは、フランスの攻撃からハノーバー(英王室の故郷)を守るために、その保障をプロシアにもとめた。

プロシアがこれに応じて、一七五六年一月、ウェストミンスター条約が成立すると、フランスはオーストリアの申し入れをうけて、五月、相互防衛のベルサイユ条約がむすばれた。

ロシアもまた、オーストリアに味方した。

ピョートル大帝の皇女であるエリザベータ(在位一七四一〜六二)は、フリードリヒに対する個人的反感もあって、プロシアの台頭をこころよく思っておらず、またバルカンやバルト海沿岸に進出するため、オーストリアに接近するほうが有利であった。

この女帝の即位後、ロシアはすでにオーストリア継承戦争でも、プロシアに敵対していたのである。

マリア・テレジア、ポンパズール夫人、そしてエリザベータ――ヨーロッパ大陸の反プロシア同盟は、こうして三人の女性にささえられていたわけだ。

多年対立したフランスとオーストリアの接近は「外交革命」といわれる。

孤立したフリードリヒとしては、時機を逸しまいとすれば、先制攻撃をかける以外になかった。

書斎にかけられたマリア・テレジアの肖像画を指さしながら、フリードリヒはイギリスの大使にいった。

「あのご婦人は戦争を欲しておられるが、すぐにかなえられるはずです。」

5 七年戦争 top

一七五六年八月二十八日、フリードリヒ二世は突如ザクセンに侵入し、いわゆる七年戦争(第三次シュレジエン戦争)がはじまった。

ザクセン王の抗議にたいして、彼は答える。

「余は強欲や野心から行動を起こしたのではない。

余裕のあるうちに、断固たる処置をとらなかったならば、日一日と危険をます陰謀をそらし、わが国民を守ることはできないであろう。

ザクセン侵入はやむをえなかったのである。」

そしてたちまちザクセン軍をやぶり、オーストリア軍に打撃をあたえたにもかかわらず、反プロシア連合の形成を阻止できなかった。

五七年一月、プロシア打倒を目的とする露墺条約がむすばれた。

そしてマリア・テレジアは宣言する。「プロシア王から平和をおびやかす手段を奪わないかぎり、ヨーロッパの平和は確保できないでしょう。

私は人類のために全力をかたむける所存です。」

さきに成立している仏墺条約により、三月、フランス軍がドイツに向かった。

オーストリアはシュレジエンだけでなく、クロッセンをも奪回しようとする。

スエーデンも、皇后はホーエンツォレルン家出身であるにもかかわらず、ポンメルンをえようとして反プロシア連合に加わる。

一方、フリードリヒはドイツの諸侯を、神聖ローマ皇帝に対抗させようとしたが失敗した。

しかもイギリスは、インドと北アメリカでフランスと戦っているために、十分にプロシアを援助できない。

こうしてカウニッツは「神の加護により、我々はかくも多くの味方をえたから、かの不遜(ふそん)なるプロシア王も屈服するにちがいない」と揚言したのにたいして、フリードリヒは「運命の女神は私に背を向けている」と嘆かざるをえなかった。

フリードニヒはベーメンに侵入し、決戦を挑もうとするが失敗する。

オーストリア軍はシュレジエンに、フランス軍はハノーバーに、そしてロシア軍は東プロシアに進出した。

しかしフリードリヒはロスバッハ(五七年十一月)とロイテン(五七年十二月)で、こんどはみごとな勝利をおさめた。

ヨーロッパ諸国は驚嘆し、イギリスでは「キング・オブ・プロシア」と称する居酒屋が、たくさんできたという。

しかし勝利は息つぎの期間をもたらしたにすぎなかった。

反プロシア連合に喫(くさび)をうちこまないかぎり、形勢を逆転させることはできない。

それどころか五八年十月、西ザクセンのホッホキルヒで、ブロシア軍はオーストリア軍に惨敗する。

そして王の最愛の姉ビルヘルミナも、この日死んだ。

つづいて五九年八月、オーデル河畔のフランクフルト近郊クーネルスドルフでプロシア軍はロシア軍にまたもや惨敗した。四万五千の兵の半分を失い、王自身ポケッ卜の嗅ぎ煙草入れに弾丸をうけるありさまであった。

さすがのフリードリヒも弱音をはき、自殺すら考える。

しかしオーストリア軍とロシア軍が指揮の不統一から、追撃の手をゆるめたため、プロシア軍は守勢をたてなおすことができた。

フリードリヒはタタール人を煽動してロシアに対抗させ、トルコ人をオーストリアに向かわせよう、などと絶望的で空想的な計画にふけったりした。

危機はなおも去らない。

抗戦の拠点であったシュレジエンも、オーストリア軍に侵入された。

六二年一月、王はついに「屈辱的な」和平を考えざるをえない。

このとき、六二年一月五日、ロシア女帝エリザベータは急死した。

フリードリヒは彼女の死を、反プロシア連合崩壊の一要因として考慮したことはあったけれども、その死がこのように早く訪れるとは思わなかった。

過度の飲酒と乱倫(らんりん)が、彼女の死を早めたのである。

後継者のピョートル三世はまえからフリードリヒを尊敬しており、ただちにプロシアと単独講和条約をむすんだ(五月五日)。五月二十二日、スエーデンがこれにつづいた。、

事態は急回転をはじめる。

六月、ピョートル三世は廃位され、皇妃のエカテリナが女帝となるが、もはやプロシアと事をかまえようとはしない。

勢いをえたプロシアはシュレジエンをとりかえす。

フランスはイギリスとの植民地戦争で、敗北が決定的である。

剛気なマリア・テレジアも戦いが引きわけに終わったことを知った。

一七六三年二月成立したフベルツスブルク条約によって、プロシアはシュレジエンを確保して、ヨーロッパにおける強国の地位を固めとともに、マリア・テレジアの皇子ヨーゼフを将来の神聖ローマ皇帝とみとめることとなった。

このフリードリヒ奇蹟の逆転については、第二次世界大戦の末期、追いつめられたヒトラーが最後までその再現を期待していたといわれるし、エリザベータ女帝の急死にかんしては、やはり太平洋戦争末期、アメリカ大統領ルーズベルトの死をこれにむすびつけて、日本の軍部ははかない宣伝につとめた。

6 戦火の果て top

ようやく七年戦争を切り抜けたフリードリヒは、今や「大王」と呼ばれるようになった。渾身(こんしん)の力をふるって運命とたたかい、これをねじふせた英雄としてたたえられた。

だが彼自身はめっきり老いこんだ。これまで多くの非難をうけてきた。

しばしば条約も破ったし、信義にもとる行為も少なくなかった。

ハブスブルク家の宿敵、フランスとスエーデンもオーストリア側に立ち、スペインとロシアがこれに加わった。

ただイギリスのみがプロシアの味方となったが、これにしても財政的援助以上のものではなかった。作戦上の失敗も少なくなかった。絶望のあまり自殺を考えたことすら幾度かあった。 |

長い戦争でプロシアの領土は増えたが、王も国民も疲れ果ててしまった

|

しかも勝利のあとには、国内再建の課題がまちかまえている。

老いた身体はまがり、痛風のため足をひきずるようになった。

まず荒廃した農村を再建するために、植民政策に力を入れた。

彼の治世下に三十万人が、プロシアに移住したといわれる。

もちろん、フリードリヒは農奴制の廃止を考えない。

前述の農民の賦役(ふえき)に依存するグーツヘルシャフトこそ、国家の基礎である。したがってさまざまな形で、グーツヘル(領主)には援助の手がさしのべられた。

また、財政制度を改革して、間接税の体系を導入したが、貨幣経済がまだ十分に成熟していなかったため、煙草やコーヒーなどの独占と同じく、怨嗟(えんさ)の声があがった。

フリードリヒの文化政策も、王権強化をめざしている。

宗教上では寛容であり、迫害された新教徒をうけいれたが、その背後にはプロシア工業の育成という配慮があったし、とくにイエズス会士は安あがりの教師として歓迎された。

一七六三年、義務教育制度が確立されるが、これは国家の教育統制にほかならなかった。

古典語の学習を基礎とする高等学校の教科課程は、王の好みによるものであった。

ベルリンの科学アカデミーも栄えるが、王がドイツ人を評価しなかったため、たとえば総裁をモーペルテュイがつとめたように、ここではフランス人が支配的であった。

この科学アカデミー創設(一七〇〇)に参加した、「ドイツ近代哲学の父」ライプニッツ(一六四六〜一七一六)も、晩年の生活はめぐまれなかった。

一方、「大王」治下のベルリンで、独立自尊の文筆生活によって、寛容で合理的、反専制的な市民精神をみなぎらせたレッシンク(一七二九〜八一)も、悪戦苦闘をつづけねばならなかった。

レッシングはドイツ啓蒙思想の代表者とみなされているが、ドイツにおける市民階級の未成熟によって、この思想はイギリスやフランスなどのように、現実をうごかす力とはなりえなかった。

むしろ宗教上の寛容とか、司法改革などのように、啓蒙専制君主フリードリヒの「上からの改革」に利用された。

この啓蒙思想に対する一種の反動として、一七七〇〜八〇年代に展開された文芸運動が、いわゆる「疾風怒涛」(シュドルム・ウント・ドラング)とよばれるものである。

それは人間の内面的な感情を尊重し、個性の自由な発展をめざしつつ、人間性を抑圧する権威や形式主義に、ひいては封建制や絶対主義に反抗する点で、非合理主義ながら、啓蒙思想の継承、発展ともいえよう。

しかし現実に根ざさぬ運動は、やがて感傷主義、神秘主義に堕してゆき、この運動の中心であるゲーテ(一七四九〜一八三二)、シラー(一七五九〜一八〇五)も美的な古典主義の世界へはいっていった。

むろん、フリードリヒ二世はこうした動きを理解できなかったが、そういえば、王の知らぬところで、ドイツの東のはて、東プロシアのケーニヒスベルクで、世界思想史上の大変革が、こういう表現とはまったくちがった静けさのなかで、ひっそりといとなまれていた。

そのイマニュエル・カント(一七二四〜一八〇四)の『純粋理性批判』(一七八一)は、人間の認識能力を再検討して、対象が認識を決定するのではなく、認識が対象を決定するとした点で、近代哲学にコペルニクス的転回をもたらしたといわれている。

一七八五年から持病の喘息(ぜんそく)と痛風が悪化した大王は、翌年八月、最後まで働きながら、いすに腰かけたまま息をひきとったという。

そのとき、父の代にくらべて、「国庫は五倍以上、領土はほぼ二倍、人口は二百五十万から六百五十万に、軍隊は八万から二十万」にふえていた。

なお王のあとには、おいのフリードリヒ・ビルヘルム二世(在位一七八六〜九七)が即位した。

7 ヨーゼフ二世 top

マリア・テレジアは七年戦争の結果にふかく失望したが、一面では戦争の終結をホッとしてむかえた。

というのも、財政的負担にたえられなかったからである。

したがって戦争が終結すると、彼女は内政に力を入れる。

ところが六五年八月、次男レオポルトの結婚式にいく途中、夫の神聖ローマ皇帝フランツ一世は卒中のため急逝、彼女は四十八歳の未亡人となった。

ここに長子のヨーゼフ二世(神聖ローマ皇帝としては、在位一七六五〜九〇)の共同統治がはじまる。

ヨーゼフはオーストリア継承戦争中、四一年三月に生まれた。

前述のように、戦いに敗れてハンガリーに逃れたマリア・テレジア、プレスブルクの議会でプロシアにたいする反攻を呼びかけたとき、彼女のそばに乳母(うば)にだかれた彼の姿がみられる。

このためか、彼女は皇子にマジャール語をおしえ、好んで民族衣装をつけさせた。

家庭教師にもハンガリー人を選ぶほどであった。

ともかく、彼女は母親らしい細やかな配慮をもって教育につとめたが、宮廷に育ったものの常として、彼はわがままであった。

甘言につられ、自己の意志にさからうものを好まなかった。

軍隊に興味をよせ、七年戦争の末期には軍隊にはいろうとするが、危険をおそれた母親にとめられた。

一七六〇年十月、彼はフランス王ルイ十五世の孫にあたるパルマ公の娘イサベラと結婚した。

マリア・テレジアは喜んでいる。

「私たちは申し分のないりっぱな魅力ある妃をえました。彼女は私の誇りです。」

イサベラはけっして不幸ではなかったが、ヨーゼフを心から愛することはできなかった。六三年十一月、次女出産の数日後、イサベラは急逝した。 |

ヨーゼフ二世

|

再婚問題はこじれた。

イサベラ思慕の念をすてきれないヨーゼフは、ためらいつづけたのち亡き妻の妹ルイゼを選んだ。

しかし彼女はスペイン王子と婚約していた。

むだと知りつつ、マリア・テレジアがスペイン王に送った手紙は、息子の幸福をねがう母性愛にみちている。

結局、これは実現せず、元神聖ローマ皇帝カール七世の息女と結婚したが、ヨーゼフにとって愛情のあるものではなかった。

この女性も二年後、天然痘で世を去る。

うちつづく不幸のため、ヨーゼフも性格的にゆがんできた。

マリア・テレジアも急速に老いこんだ。

若い日の女帝は、よい妻であり、明るく享楽的であった。

ダンスを好み、しばしば仮面舞踏会を主催し、乗馬、演劇、オペラ、さらには賭博(とばく)にすら手をだした。

だがいまや、宝石類を手ばなし、衣装もつくらなくなった。

口紅もつけず、いつも寡婦の喪服をまとい、部屋は黒か灰色でおおわれていた。

数多くの子供たちも、彼女の心の空洞をみたすことはできなかった。

彼女の唯一のねがいは、ヨーゼフがりっぱに皇帝としての責務を果たすことであった。

そしてともすれば絶望におちいりがちの彼女を励まし、力づよく支えたのは宰相カウニッツであった。

こうしてマリア・テレジアはあらゆる面で慎重になり、伝統を保持しようとした。

これに対してヨーゼフは啓蒙思想を信奉し、絶対主義の改革を推進しようとする(ヨーゼフもいわゆる啓蒙絶対君主制である)。

母には息子が、宿敵フリードリヒ二世に追随しているとしかみえない。

第一次ポーランド分割(一七七二年)でも、二人は意見がちがった。

マリア・テレジアは「恥ずべき強盗行為」に反対したが――ただし、女帝は「いつも涙を流しながら、なにか手に入れる」

という評語もある――ヨーゼフとカウニッツは勢力均衡のうえから、フリードリヒ二世の提案に加わるようにおしきった。

一七八〇年十一月、マリア・テレジアは六十三歳で世を去った。

晩年の彼女の心配は、皇女マリー・アントワネットにも向けられていた。

フランス王ルイ十六世の王太子時代からの妃であるマリーは、わがままで気まぐれな性格のうえに、派手な宮廷の浪費生活にそまり、少数のお気に入りにとりまかれて、かって気ままにふるまっていた。

一般の国民のあいだで、彼女は「オーストリア女」「赤字夫人」などとよばれて不人気であった。

性格が弱いルイ十六世は妻を制御できず、母帝がたえず書き送った訓戒の手紙も、兄ヨーゼフ二世の勧告も、駐仏オーストリア大使の進言も、たいして効果がなかったのである。

一方、母帝の死によって共同統治は終わり、ヨーゼフ二世はただ一人の君主として改革にふみきり、たとえば一七八一年、宗教上の寛容令や農奴制の廃止が宣言された。

同時に国家機構の中央集権化、画一化に着手した。

それらは啓蒙的専制主義としては進歩的な改革であったが、母后が恐れていたように性急で実情を無視したものであった。

改革は僧侶や貴族の反対を招いたのみならず、オーストリア内の異民族のナショナリズムを刺激するなど、市民や農民の反対までかってしまった。

一七九〇年二月、ヨーゼフ二世は絶対君主としてすぐれた意図をもちながら、さびしく世を去った。

そのころ、すでにフランス革命がはじまっている。

国際的な反動のなかで、つぎのレオポルト二世のもとに、農奴解放などはむなしく撤回された。

top

**************************************** |