|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

11 12

13 世界の歴史9 絶対主義の盛衰

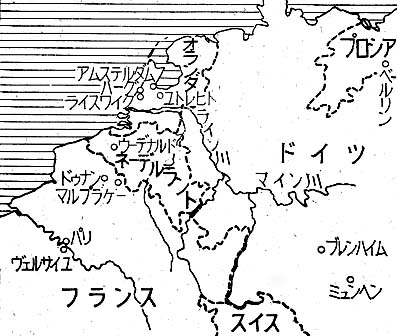

5 ルイ十四世が造ったベルサイユ宮殿の盛衰

1 愛のかたみ top

ベルサイユは、ルイ十四世の情事と深い関係をもっている。

ルイはすでに一六六〇年スペインからマリー・テレーズを王妃にむかえ、政略結婚とは思えないほど、まともな結婚生活をおくっていたが、王妃以外の女性に心をうごかさなかったわけではない。

一六六一年、二十二歳の王に見そめられたルイーズ・ド・ラ・バリエール(一六四四〜一七一○)は十七歳、田舎貴族の娘ながら、いちど聞くと忘れがたい低く甘い声や、宮廷の脂粉の香になじまぬ新鮮さをもっていた。

「草むらに咲いたかわいいすみれ」のような風情には、なんともいえぬ魅力があった。

ルイはこのルイーズをつれた狩りの道すがら、ベルサイユに心をひかれてしまった。

パリの南西およそ十一キロにあるこの森には、まえの国王ルイ十三世が、狩リの休息のためにつくった小さな館がある。

そこで憩いながら、ルイ十四世は恋情に酔った眼をもって、木々を、池を、やわらかい日ざしを眺めた。ベルサイユは王にとって、ルイーズによせる愛情と分かちがたいものとなった。

二人とそのお伴が宿るには小さすぎる館を大きくすること、それはまた二人の幸福を永続させるしるしともなるであろう。

しかし一つの愛ははかなかった。

ウブで清純なルイーズは、王の寵妾として公にふるまうことには適していなかった。 |

ルイーズ・ド・ラ・バリエール

|

なんということもなく、思わずもうかんでくる恥じらいがちな彼女の涙は、かっては王の心をとろかしたが、いまではかえってハナにつくようになってきた。

ルイーズに対する王の愛情は数年にしてうすらぎはじめ、一六七四年をもって終わる。

一方、ベルサイユに対する愛着は年とともにつよまった。

ルイ十四世は前述のフロンドの乱以来、パリがきらいになっていたし、王母の死去(一六六六)ののちは、それがおこったパリの宮殿はなにかにつけて王の心を悲しませた。

また大王として、母の威光を国の内外に輝かすために、壮麗な宮殿に君臨する必要があった。

当時の財務総監コルベール(一六一九〜八三)はパリを愛し、王宮を中心としてその美化をつづけたく、またせっかく増大したフランスの富が浪費されることはおもしろくなかった。この富こそ彼の政策によったものであるから。

国家の強弱は所有する銀の量によるとは、彼の信念であったといわれる。

コルベールを登用したのは、王の幼少時代に事実上の政権をにぎったマザランである。

新興のブルジョワの出であフたコルベールの才をみとめたマザランは、ルイ十四世に遺言したという。

「この男をおつかいなさい、まことに忠実ですよ。」

一六六一年、マザランが五十九歳で世を終えたとき、ルイ十四世はもはや宰相をおかず、親政をはじめる決意を示した。

そして最高国務会議を改組し、メンバーを少数精鋭にきりかえた。

コルベールはこの最高国務会議の大臣となり、さらに財務総監をつとめた。

彼は当時、政界、官界に進出したブルジョワのよい例であろう。

コルベールが立身するためには、ニコラ・フーケ(一六一五〜八〇)との戦いがあった。

フーケもやはりマザランの側近で、手腕を発揮した人物である。

一六五三年、財務長官となったフーケはすぐれた財政家、政治家であるのみならず、学芸保護者でもあり、コルベールとはうってかわった派手な性格であった。

かって王母はいった。

「もしフーケが美女と壮麗な建物を愛しすぎなかったならば、非のうちどころがないのだけれど……。」

いかにもフーケは宮殿のような大邸宅に住み、マザランのあとは自分がつぐものと思っていた。 |

コルベール――ルイ十四世の忠臣として、

ベルサイユ宮殿を造る

|

ルイ十四世が凡庸な君主であったならば、おそらく彼はフランスをうごかす人物になっていたであろう。

しかしフーケのもとに招かれ、「夢の国のような宴」、王侯をもしのぐ豪奢な生活に接して、ルイは屈辱と脅威とを感じた。

王は帰路につくとき馬車に足を入れながらいった。

「私は今後二度とあなたを招こうと思わないでしょう。お招きしても、満足していただけないでしょうから。」

フーケの贅(ぜい)をつくした接待は逆効果となった。

王の返礼は彼を獄に投ずることであった。

なぜなら、フーケの財源は国費の乱用や収賄にあったからである。

このときコルベールは証拠をそろえ、またフーケの裁判にあたっては、これを不利にするために書類に作為をほどこしたといわれる。

一六六一年に逮捕されたフーケは、裁判ののち、六四年、終身禁錮となった。

彼の失脚によって大臣となっていたコルベールは、六五年、新たに設けられた財務総監の地位についた。

そして彼の名は、当時のフランスの経済や文化の発展ときり離すことはできない。

財政改革、保護関税による輸出入の調整、商工業、とくにゴブラン織などの織物や奢侈(しゃし)品工業の保護育成、王立の特権工場の設置、東インドおよび西インド会社などの創設、インド、北アメリカ、アフリカ、アンティーユ諸島などにおける植民地経営(北米ではミシシッピ川流域に、ルイ王の名をとったルイジアナが開発された)、海軍の増強――こうした王権、国家権力による経済上の保護繁栄政策は一般に重商主義とよばれるが、それは一名コルベール主義ともいわれるほど、フランスでは彼によって推進された。

こうしてフランスは当時の「貨幣戦争」に競合していった。

またコルベールは文化上でも、「科学アカデミー」「音楽アカデミー」「建築アカデミー」などをつくり、彼自身も「アカデミー・フランセーズ」の一員となった。

振り子の発明や光の波動説で有名なオランダのホイヘンス(一六二九〜九五)も招かれて、フランスで研究をしている。

コルベールは前述のように、ベルサイユ宮造営に積極的でなかったが、畏敬している王のためには、やむなく出費をがまんした。

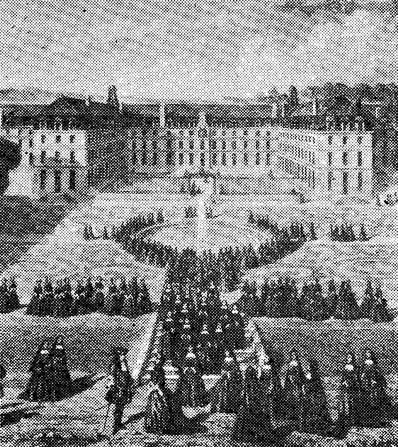

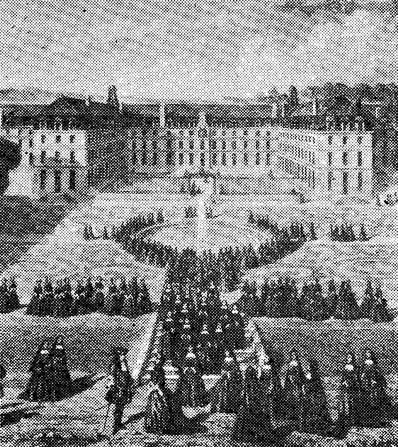

ベルサイユは沼沢などが多く、工事に不便な土地柄であり、一六六八年ごろから本格化した壮大豪華な宮殿の建築は、およそ四半世紀を要する一大難工事となった。

徴用された労働者、農民のあいだに事故、凍傷、悪疫による多くの犠牲者がでて、「毎晩荷車にいっぱいの死者を運びだす」ありさまであった。

水にめぐまれぬベルサイユにこれをひくことも難事業の一つであり、セーヌ川の水を水道などで利用することとなった設備は、全ヨーロッパをおどろかせ、フランスを訪れる人びとはこれを見物するのがならわしであったという。

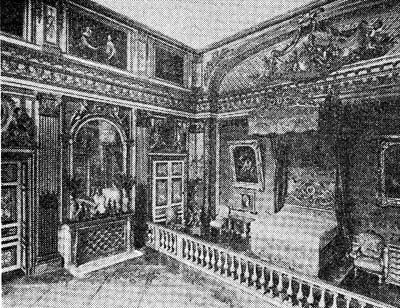

2 太陽王のある一日 top

ベルサイユの宮殿と庭園の工事には、当時の美術家たちが動員された。

宮殿中央の主館を設計したのはル・ボー(一六一二〜七〇)であり、マンサール(一五九八〜一六六六)はこれをうけつぐとともに、有名な「鏡の間」や礼拝堂を建造した。

この「鏡の間」の装飾にあたったループルン(一六一九〜九〇)は、画家としてよりも装飾家として天才的であり、かずかずの絵とともに、宮殿のため椅子、テーブル、じゅうたん、銀細工、鍵穴までデザインした。造園を担当したル・ノートル(一六一三〜一七〇〇)は個人的にも王に親しかった。

そしてこの雄大、豪華なベルサイユ宮殿は、当時のバロック美術を代表するものであった。

そしてルイ十四世はベルサイユに熱心であっただけに、またものごとを統(す)べる才に長じていただけに、宮殿から庭園と細部にいたるまで、最後の決を下すのは王自身であった。

王はしばしばル・ノートルをともなって何時間も逍遙(しょうよう)し、ちょうど将軍たちと軍事について論ずるように、樹木や泉水の配置などにかんして意見をのべるのであった。

一六八二年五月、ルイはその新しい宮殿にうつったが、そのときはまだ万を数える人びとや数千の馬が働いていたという。

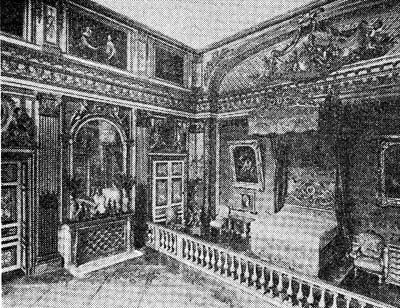

主要なものは完成していたが、全体的な造営や改修は王の治世を通じてつづく。宮殿の二階、昇ってゆく朝日に面して、公私にわたる王の部屋が位置している。王妃、王族の居室のほかに、廷臣の用に供すべき多くの部屋が準備されてある。 |

ルイ十四世時代の鏡の間

|

いまや「王座の飾りもの」となった貴族たちは、主の寵愛をうるために、出世の機会をつかむために、領地を離れてベルサイユに集まってきた。

「暦と時計さえあれば、遠く離れていても、王がいまなにをなさっているかを推測できる。」

それほど、ベルサイユにおける王の日常生活はわずらわしいまでに、整然と時間を定めてとり行なわれた。

ある記録をたどってみると、だいたい、つぎのようなぐあいである。

とくに命じた時間に起きる場合を別として、八時が告げられると、部屋係が王のベッドに近づいて、言上する。

「陛下、八時でございます。」

王の部屋の寝台がある部分は、柵をもって他(ほか)としきられている。

寝室へはいれるのは、王族や廷臣たちの大きな特権であり、四つほどのグループに分けられ、順を追って出仕する。王が目ざめると、王弟や王子たちが入室してあいさつする。 |

王の部屋

|

八時十五分、幼時の王に授乳した乳母がやってきて接吻する。

王は医者たちの軽い診断をうけたのち、アルコールで手をあらい、その日に必要なかつらをえらぶ。

かつらをつけるのは当時の貴紳の風習であり、ルイ十四世はそのために自慢のブロンドの頭髪をそらせてしまったという。

それから王は上靴をはき、夜着のうえにガウンをまとう。

肘かけ椅子に腰かけ、一朝おきにひげをそる。終わると、かつらをつけ、こうして「起床」の次第がはじまる。

百人ばかりの廷臣たちがこれに列席し、王の着がえを見まもるわけだ。

まず靴下、つづいて半ズボン、靴と、身仕度はととのえられる。

しかしまだガウンのままで、王は白パン、水などの軽い朝食をとるが、紅茶、コーヒー、チョコレートの類は好まなかったらしい。

朝食後、王は夜着をぬぎ、下着をきるが、寒いときにはそれは温められている。

このときは二人の召使がガウンをかかげて、人目をさえぎる。

つぎに王は剣や装身具などをつけ、ネクタイやハンカチーフは自分でえらぶ。

王が上着をきると、帽子、手袋などをわたされるが、これらの品々は一つ一つ、廷臣か、召使によって王にさしだされる。

下着を手わたすのは最高の特権であり、王太子か、王族がこれに当たるのが通例である。

夜着をぬがせるなどの作法も、正確に定められていた。

起床の次第が終わると、王はミサのまえに政務の間へはいり、その日のいろいろな命令をあたえたりする。

ミサのあとは、謁見がある木曜日と聴罪司祭に告白する金曜日をのぞき、王は政務の間で国務会議をひらく。

昼食は一時に一人でとる。

食事は、銃を持つ三人の兵をふくむ十人の護衛に守られて運ばれるが、その行列にぶつかると、廷臣は帽をぬぎ、礼をし、低い声でいわねばならぬ。

「王さまの召しあがりもの。」

すべての食物、酒類が毒味されていることはいうまでもない。

ところで食事といえば、毎日ではないにしても、ルイ十四世は死のまえの週まで公開で食事をとったと記録されている。

王のナイフをあつかう手つきのあざやかさに、見物の人びとは感心したという。

「太陽王」「大王」といわれたルイ十四世であるが、当時のしきたりとして、一般国民の見物の対象となったものとみえる。

これは王および王族は、国民のものという考え方からでたものと思われ、この点、わが国とはかなり違っている。

とくに王宮がパリにあったころには、朝から晩まで市民たちがおしかけ、盛り場同然の騒ぎだったというから、日本の皇居のありかたとも違っていた。

さて昼食後、王は軽い狩りをしたり、運動のため、あるいはつづけられている造営作業を見まわるため、散歩するが、この散歩には多くの廷臣たちが同行するならわしであった。

帰ってくると、王は政務の間で少しのあいだ執務する。

晩餐はおそくなる。

このときは王族も食卓につき、男女の貴族たちも同席するが、なかには立っている者もいる。

王は間食をほとんどとらないので、ひじょうに空腹であるうえに、元来たいへんな大食漢であった。

したがって盛りだくさんの料理だったらしい。 |

太陽に象徴されたルイ十四世

|

食後には歸踏会、音楽会、トランプ遊び、天気がよければ庭園での集(つど)いが行なわれたり、あるいは王は王族との語らいにすごすのが習わしであった。

王が就寝のときには、またその礼式がとり行なわれる。

朝、身につけた場合と同様に、こんどはぬいでゆくが、やはり廷臣たちの立ち会いのもとである。

王がからだを洗ったりするころには、同席の人数も少なくなる。

ローソクを持つ役目は、特別の名誉である。

おつきの者と小姓たちが最後に残り、王は犬たちに食糧をあたえたり、これらとたわむれたのちべッドにはいる。

小姓たちは明かりを消し、おつきはベッドのカーテンをとざして退去する。

絶対君主はこうして眠りにつき、ベルサイユの夜はふけてゆく……。

3 廷臣たち top

新装のベルサイユ宮殿には廷臣の用に供するための多くの部屋があり、ルイ十四世はこれらを貴族たちに適当に与えたわけであるが、それこそ彼らにとって、まず何よりの恩寵であった。

それから廷臣たちは何かの役職にありつかなければならない。

前にのべた王の一日のスケジュールをとってみても、それらに参加、列席できる資格は厳重に定められ、王もこれを巧みに分配して貴族たちをあやつった。

太陽王排便のときにも、それに参列できることは廷臣の大きな特権の一つであったという。

豪奢を愛する王は、万事にたいへんな浪費家であったが、廷臣もそうでなければならなかった。

これは王の恩寵にあずかる一手段であるとともに、貴族たちの生活を苦ししくて、王権に頼らざるをえないようにする一つの政策でもあった。

宮廷生活における出費は、当時の貴族が貧乏になった一因ともいわれる。

そして廷臣たちは役職をねらって必死であった。

ベルサイユ宮殿にきていたある外国人が書いている。

「国王によって認められたいと思う廷臣たちの情熱は、信じがたいものがある。

王が彼らのなかのだれかに一瞥(いちべつ)をあたえると、この男は運がまわってきたと信じ、誇らしげに吹聴(ふいちょう)するのだ。

『王がわたしをごらんになった!』」

機会を待ちながら、長い年月を空費する廷臣たちも少なくなかった。

彼らの一人が新顔の廷臣に語ったという。

「あなたのなすべきことは三つしかない。すなわちあらゆる人びとをほめること、どんな役でも空いたらすぐに願い出ること、そして出来るかぎり、控えの間にいることです。」

廷臣たちにとって他人の失脚こそが望ましかったわけだから、陰謀、策動は日常茶飯(さはん)事であり、表面的には豪華で楽しげな宮廷生活も、じつは陰気で神経を緊張させ、刺激するものであったと思われる。

ルイ十四世は人一倍、追従(ついしょう)や迎合を好んだ王であったので、この点を利用しようとする廷臣たちの努力も相当なものであった。

妻がいつ、お産をするかと王にきかれたある貴族は、「陛下がお望みのときに」と答えたというが、この廷臣はまた王妃に、「いま何時か」とたずねられて、「王妃さまがお望みのままの時刻です」と答えたとあっては、いささか作り事めいているではないか。

古典悲劇の作家として有名参ラシーヌはまた、王の修史官でもあったが、ある戦役に従軍しなかった。

その理由を王にもとめられたとき、この文人の返答は巧妙なものであった。

「従軍用の服を注文しましたところ、仕立て屋がまことにのろくて、それが出来あがるころには、陛下が攻撃された都市はすでにすみやかに落城いたしておりました。」

ベルサイユの森をきり開いているころのことだが、視界をさえぎる一群の木々があった。

王がこれに不満をいだいていることを知ったダンタン伯は一計を案じ、これらの木々を根元で切り、しかも一時倒れないように細工していた。

つぎに王がこの場にさしかかったとき、木々はいっせいに倒れた。

「私はこれまでこんなに愉快な光景に接したことがない」と、王はきわめて満足の態であったが、かたわらで見ていたブルゴーニュ公妃は女官たちにいったものだ。

「もし王さまが私たちの首を望まれるときは、ダンタン伯は同じようにやってしまわれましょう!」

女官といえば、貴婦人たちも王の気持ちにとりいるように努めた。

ある日、寵姫フォンタンジュが王とともに外出したとき、みだれた髪をかきあげて持ちあわせたリボンでくくった。

これはたいへん王の気にいった。

すると宮廷の貴婦人たちはきそってこれと同じ髪型に変え、その後それはフォンダンジュ結びとして流行するにいたった。

王は礼儀正しく、とくに婦人に対してそうであった。

宮廷づきの洗濯女であっても、女性に向かっては自分から帽子に手をふれて礼をしたが、この礼法もつぎのように分かれていた。

すなわち王は貴婦人に対しては帽子を完全に、男性の大貴族に対しては半分ほど取り、一般の貴族その他には帽子に手をふれる……というようなぐあいである。

ルイ十四世時代はフランス絶対王制の最盛期といわれる。

「朕は国家なり。」――王自身けっして口にしたことはなかったが、あまりにも有名なこの言葉が物語っているように、国務はすべて王を中心として展開した。

王は王太子教育のため、『覚書きを口述筆記させたが、そのなかで、職務は他人まかせで、称号だけを持つような王にはけっしてなるまいと、述べている。

彼はいわばそれを実行したわけである。

王を補佐するのは大臣からなる最高国務会議、それから若干の専門別国務会議、ほかに人的には大法官、財務総監、陸軍・海軍・外務・宮内の国務卿などであり、中央政府の令を地方で実行するのは「王の目、耳、そして腕」といわれた地方監察官である。

これら諸機構のもとに、フランス絶対主義の中央集権化が進められたが、それらが王の意志ひとつで左右されたことはいうまでもない。 |

ベルサイユ散策

|

なお大臣は一時にだいたい三人くらいで、職務の併任や重複は多かった。

そして親政五十四年間に大臣の総数は十六人にすぎず、しかもそのうち貴族はきわめて少なく、彼らの側から「いやしい町人どもの治世」とよばれる一面が、ここにも現われていた。

一方、ルイ十四世は絶対君主としての貫禄十分であった。

からだは頑健、エネルギッシュで野心的であり、また幼いときから「王者の術(すべ)」として軍事を教えこまれた王は、野戦攻城といったことを大いに好んだ。一面、王はたいへん感じやすく、涙もろかった。

「王の姿態は美しく、豊かな上背(うわぜい)で均整がとれた体躯(たいく)であり……

容色は、威厳と気品とをたたえている」

といわれるような王は、とくに馬上の英姿において颯爽(さっそう)たるものがあり、これを見る人びとは讃嘆したという。

こういう王は自分が賞讃されることを喜び、追従や迎合をもとめ、前述したように、この点を利用するのが寵をうるための便法でもあった。

また王はすべてに細かく気をくばったが、貴族たちの一身上の秘密をさぐるために、スパイを放ったり、手紙を開封することもためらわなかった。

宮廷をはなれる者はその理由をただされ、出仕することが少ない者もその説明を要した。

4 誇り高き侯妃 top

宮廷がベルサイユに移るまえのことである。

前述のルイ十四世の愛人ルイーズ・ド・ラ・バリエールは口数も少なく、王を喜ばすようなウィットにとんだ言葉を、考えだすことは苦手であった。

そこでルイーズは友人たちを側近においておく必要があった。

なかでも機知縦横というべきは、モンテスパン侯妃アテナイスであろう。アテナイス・ド・モルトマール(一六四一〜一七〇七)はフランスでも屈指の名門の出であり、それだけに遠慮がちなルイーズにくらべて誇り高く、威厳にみち、それらは情熱的な性格とあいまって、生来の美貌をさらに輝かせていた。

彼女はルイが王妃を迎えた一六六〇年宮廷に出仕し、三年後モンテスパン候と結婚し、やがて二児をもうける。夫は宮廷に不在がちだったので、言いよる貴族たちも少なくなかった。

彼女は、王がルイーズ・ド・ラ・バリエールを見そめたことについて、内心おだやかでなかったであろう。

しかし賢明なモンテスパン夫人はルイーズの友人となって、チャンスを待った。 |

モンテスパン夫人とその子メーヌ公

|

はじめ彼女に関心をもたなかったルイ十四世も、いままで経験しなかったタイプの女性に、しだいに心をひかれるようになった。

それは一六六六年ごろからである。

翌年夏、王がネーデルラントの国境方面に出むいたとき、王妃とモンテスパン夫人たちは同行したが、宿舎におけるモンテスパン夫人の部屋は、王の近くであった。

まもなく王の部屋の衛兵はほかへうつされ、王は「すばらしく陽気に」みうけられた。

王妃マリー・テレーズは侍女の一人にいった。

「昨夜、陛下がベッドにはいられたのは四時で、もう夜が明けそめるころでした。

いったい何をなさっていたのかしら。」

もれきいた王は弁解した。

「いそぎの文書を読み、その返事を書いていたのです。」

一年後の一六六八年夏から、ルイとモンテスパン夫人との関係ははっきりしてきた。

それは王にとってルイーズに対する牧歌的な愛とはちがい、成熟した男の官能的なものであった。

娘が王に愛されていることを知った父モルトマール公は、「ありがたい、いよいよ福の神の到来だ」と喜んだが、夫のモンテスパン侯は宮廷に現われていやがらせをしたり、仲間の助力をえて妻をスペインにつれてゆくつもりだなどとうわさされた。

しかしけっきょく、妻が王の子をうんだときくと、侯は「妻は媚態(びたい)と野心がもとで死んだ」と称して、友人たちを模擬の葬儀に招き、うわべだけの喪に服した。

ルイーズの純愛に対して、モンテスパン夫人の愛は、王の権勢や財力がめあてであったともみられる。

彼女は王から金や宝石をえたり、父を要職につけたり、親戚に良縁をあてがったりすることに成功した。

彼女は宮廷でもっとも羨望(せんぼう)される女性となった。

しかしルイーズとともに生活し、六年間も王は両手に花をたのしんだのである。

あるとき国外に出かけた王の一行に、王妃のほかにこの二人の女性が加わったが、現地の人びとは、馬車に同乗する彼女たちを「三人の王妃」とよんだという。

当時、王は正妻、寵妾、嫡子、庶子とともに全部が一大家族のように住まっていたのだから、現代感覚からすれば妙なものである。

しかしルイーズはしだいにこうした生活に耐えられなくなり、信仰を深めて修道院にはいることを望み、一六七四年春、宮廷を去っていった。

彼女は最後に王妃の足もとにひざまずき、その心を長らく苦しめたことを詫びた。

あとはモンテスパン夫人の天下である。いまや王の心を独占しているこの気性はげしい女性に対して、その怒りにふれることを恐れる廷臣たちは、彼女の部屋の前を足音をしのぼせて通るありさまであった。

ところがこのモンテスパンも、ルイーズと同じような運命をたどるのである。

5 「スカロンの寡婦」 top

一六七九年、モンテスパン候妃が見いだした新しいライバルは、前述のマリー・アンジェリック・ド・フォンタンジュ(一六六一〜八一)であった。

金髪で十八歳のこの小娘に対して、モンテスパンは嫉妬にかられ、ルイの面前で荒れ狂ったらしい。

のちに王は苦笑いしていった。「二人の女性のあいだよりも、ヨーロッパに平和をつくるほうがやさしい。」

女の戦いはモンテスパン夫人の勝利であった。

フォンタンジュは一人の子供をうんだのち、ポール・ロワイヤル修道院へひきこもった。

しかしモンテスパン夫人の勝利は長つづきしなかった。ルイ十四世が年とともに、熱情的な寵妃に飽満の情をいだきはじめたころ、彼女のいかがわしい秘密がはっきりしでしまった。

当時、上流社会に毒殺事件が多く、一六八〇年、当局は容疑者の逮捕にふみきった。

ところがこれに関連して錬金術師、女占い師、魔術師などのうたがわしい組織が明るみにでてきて、モンテスバン夫人も関係があり、ラ・バリエールを呪っていたようなことがわかってきた。

たとえば、モンテスバン夫人はあやしげな祈祷師のもとへ通い、秘密の「黒いミサ」に出席し、捨て子や幼児をいけにえにささげて、願いごとがかなうように試みたりしたのである。

さすがに当局の追及はうちきられ、王も寛大ではあったが、彼女に対する情愛は急速に衰えていった。

しかもモンテスバン夫人に代わるべき女性が、すでにいたのである。

その女性、フランソワーズ・ドービニェ(一六三五〜一七一九)は、アンリ四世の友人で、新教徒の詩人を祖父にもっていたが、父母にはめぐまれず、孤児として残され、一六五二年、十六歳のとき、四十歳をこえた詩人スカロン(一六一〇〜六○)に見そめられて結婚した。

スカロンは関節炎で不具、彼女は名ばかりの妻であった。

しかし夫のサロンで、彼女は十分な教養を身につけ、才知豊かな女性に成長していった。八年ほどの生活をへて、彼女はスカロンと死別した。

その後、夫に借財を残され、貧しさにあえいでいた三十なかばに近いスカロン未亡人に目をつけ、自分とルイ十四世とのあいだに生まれた子女の養育係としたのは、ほかならぬモンテスパン夫人である。

王は最初は「社交界の才女」をきらったという。

彼女はいつも黒衣をまとい、必要なとき以外は金や銀を身につけなかったので、変わり者と思われていたが、子守役としては申し分なかった。

敬虔(けいけん)で思慮ぶかい彼女は、子供たちが母のルーズな生活にまきこまれないように努めたし、また彼らが病気のとき――母は賭事(かけごと)などにふけっていたが――看護に専念するのも彼女であった。

王女が一人死亡したときには、父のルイは子供の死よりも、お守りの悲しみのほうに心をうごかされたという。

そしてルイ十四世の心はモンテスパンから離れるにつれて、この「スカロンの寡婦(かふ)」にうつっていった。

一六七四年、王は彼女の労に報いるためにマントノンの領地をあたえ、これより彼女はマントノン夫人(女侯爵)とよばれるにいたった。 |

マントノン夫人

|

一六八〇年の「毒物事件」にかんしてルイはモンテスパンをとがめなかったものの、マントノン夫人の地味で堅実な性格にひかれていった。

しかも彼女は王の誘いに応ぜず、むしろ忘れられている王妃に愛情をそそぐことを彼にすすめた(モンテスパンはその後、修道院にはいった)。

王妃はマントノン夫人に対する感謝のうちに、生涯の最後の三年ばかりを幸福にすごした。

そしてまだ四十歳なかばの王妃は、一六八三年七月末マントノン夫人の腕に抱かれて病没した。

それから、一年たらずのあいだに――日付については、いろいろ臆測はあるが――おそらくは一六八四年六月ごろ、ルイ十四世とマントノン夫人はベルサイユ宮殿礼拝堂で、ひそかに結婚した。

王は四十六歳にちかく、夫人は三歳年長であった。

この年齢からみても、王をとりこにしたものが、若さや美しさではなかったことが明らかであろう。

夫人は正式の「王妃」となるには身分が違いすぎるので、「妻」にとどまったが、実質的には王妃に対する慣例が適用される場合もあったらしい。

そしてこの結婚後、ルイは情事をまったくつつしみ、いわば家庭生活に専念するのである。

マントノン夫人は外見は端麗で威厳にみち、王が日ごろ、「堅実なお方」とよんだというところから、強くてたのもしい性格と考えられがちであるが、じつは陰うつで、ほかから影響されやすい気分屋だったという説もある。

王に対しても、政治や宗教問題についてある程度の力をもっていたとも、あるいは一般的なことはともかく、個々の問題の決定についてはまったく関係がなかったともいわれる。

なお夫人は一六八六年、サン・シールに貧しい貴族の子女のための学校をもうけ、王の死(一七一五)後はここに引退した。 |

サン・シールの学校

|

6 スペイン王位をめぐって top

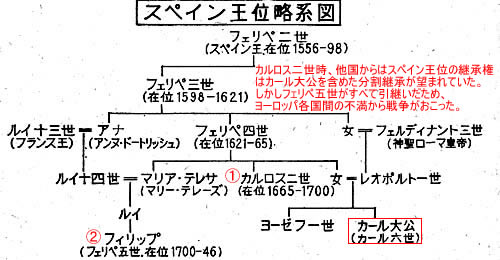

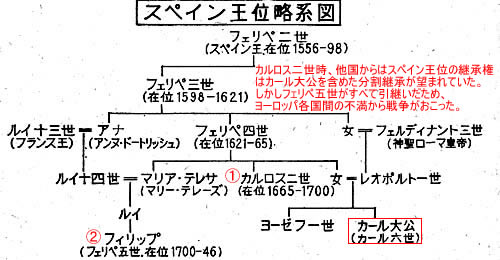

ハブスブルク家のスペイン王カルロス二世(在位一六六五〜一七〇〇)は、二度結婚したが、子供がなかった。

当時のスペインは十六世紀以来、衰えたりとはいえ、本国のほかにイタリア、ネーデルラント方面に領土をもち、また中南米の植民地、フィリピンなどをも領有していた。

このスペインの王位相続はヨーロッパ諸国の関心の的である。

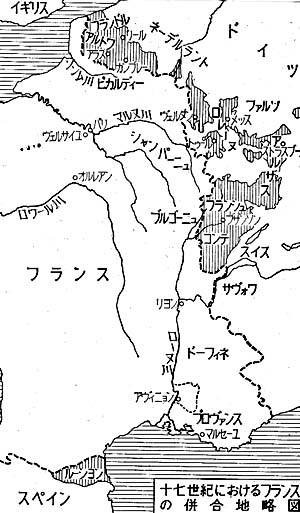

そこでフランス、イギリス、オランダのあいだに、スペイン領を分割してそれぞれ統治者をたてることがきめられた。 |

|

しかしこれを不満とするカルロス二世は、スペインの領土保全を目的として、血統上関係があるルイ十四世の孫、十八歳のアンジュー公フィリップを王位継承者と遺言した。

それは死の三週間前のことであり、一七〇〇年十一月一日、王は最後の息をひきとった。

スペイン領分割協定によれば、このアンジュー公フィリップと、オーストリアのハブスブルク家のカール大公が領土を分けることになっていた。

ところがオーストリア側はこの協定に同意せず、全スペイン領をカールにあたえたいと望んでいた。

マントノン夫人も出席した会議では、遺言受諾へ反対論もあったが、もし拒否すれば、カール大公にスペイン主位がまわる恐れもある。

一時は決定を保留したルイ十四世は、ついに断を下して、分割協定を破棄した。

ベルサイユ宮廷で、ルイ十四世から返答をえたスペイン大使は、アンジュー公の前にひざまずき、その手に接吻していった。

「もはやピレネーは存在しなくなりました。」

あいにくアンジュー公はスペイン語ができなかったので、これに代わってルイ十四世は、流暢なこの言葉で謝辞を述べた。

それから王は群がる廷臣たちに、声高らかに披露した。

「ここにスペイン王がいる。亡き王の遺志によるものであり、また天のおぼし召しによるものである。

余は喜んでこれに従った。」

こうしてブルボン家からスペイン王フェリペ五世(在位一七〇〇〜四六)がうまれた。

|

|

|

それはフランスのすばらしい成功であった。そしてこれだけであったならば、戦争にはならなかったかもしれない。

しかしここでルイ十四世は調子にのったのか、拙(まず)い手をうってしまった。

たとえば王はフェリペ五世とその子孫に、フランス王位継承権を保留した。

これは将来、フランス、スペイン両王家が合併される可能性をうむものとして、諸国を刺激する。

またルイはフェリペ五世のために、スペイン領ネーデルラントに出兵したりした。

すでにルイの侵略的な戦争は、たびたび諸国を敵にまわしていた。陸相にあたるミシェル・ル・テリエ(一六〇三〜八五)とその子ルーボア(一六四一〜九一)によって、「貴族の私物的な軍隊」から、「国王の統帥(とうすい)下におかれた軍隊」への改革が、長い年月をかけて行なわれた。兵力も増大し、フランス陸軍はヨーロッパ最強のものとなる……。

この「強兵」はコルベールによる「富国」とあいまって、フランスを領土拡大欲や他国との経済的対立にかりたてた。

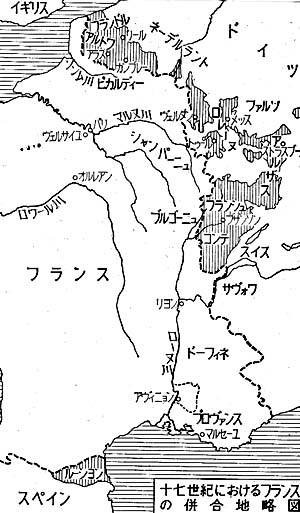

それはスペインに対するフランドル戦争(一六六七〜六八)、オランダ戦争(一六七一〜七八)とつづき、商業貿易上で対立するオランダを苦しめ、フランスの領土を拡大したが、一方ではヨーロッパ諸国を刺激した。

とくにイギリスは伝統的にヨーロッパ大陸の勢力均衡を、その外交政策の基本としている。

そこでフランスの強大化を恐れたイギリスやオランダは、同盟をむすんだ神望ローマ皇帝やドイツ諸侯、スペイン王、スエーデン王などと協力して、フランスに対抗するようになった。

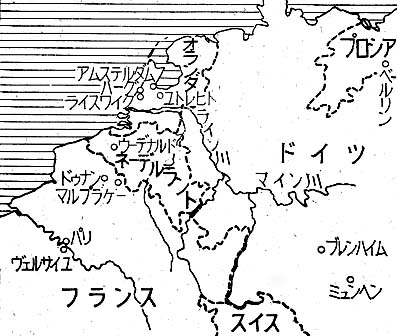

このアウクスブルク同盟は一六八六年に成立し、諸国はファルツ問題に始まるアウクスブルク同盟戦争(一六八九〜九七)のすえ、ライスワイク条約(一六九七)によってフランスの領土拡大をくいとめた。

一七〇一年九月、前イギリス王ジェームズ二世が世を去った。

名誉革命(一六八八)で位を追われ、フランスに亡命中の人物である。

ルイ十四世はジェームズを歓待し、対英政策に利用していたが、ライスワイク条約によって宿敵ウィリアム三世を、すなわち名誉革命でオランダから招かれたこの人物をイギリス王とみとめた。

それにもかかわらず、いまルイは一貫性を欠き、ジェームズの長子をイギリス王として、ウィリアムに挑戦的な態度をとった。

一七〇一年九月、イギリス、オランダ、神聖ローア皇帝はフランスに対抗するため、いわゆるパーク同盟をかすんだ。

そして、フランス、スペインに対するスペイン継承戦争が始まり、参戦する国々もふえていった。

フランスはまず神聖ローマ皇帝を戦線から離脱させようと、一七〇三年名将ビラール(一六五三〜一七三四)指揮のもとに攻勢に出た。

皇帝は一時ウィーン退去を考えるまでに事態は切迫したが、いま一歩のところで、攻撃は成功しなかった。

一七〇四年フランス軍はふたたびウィーンを攻めたが、同盟側はこんどは防衛を固めており、皇帝軍のオイゲン(一六六三〜一七三六)と英軍のマールバラ公ジーン・チャーチル(一六五〇〜一七二二、ウィンストン・チャーチルの祖先)は、一七〇四年八月ブレンハイムで大勝利をえ、フランス軍五万中、三万が失われたという。

ブレンハイムの戦いの結果、神聖ローマ皇帝を負かそうというプラタスの作戦は失敗したが、歴史的にみればこの戦いよりも、同じころ、英軍がジブラルタルを占領したことのほうが重要であった。

イギリスの地中海における制海権が確立したからである。

一七〇六年、皇帝軍はスペインを攻め、マドリードは陥落、フェリペ五世は一時追われるありさま、さらにフランスはウーデナルド(一七〇八年六月)、マルプラケー(一七〇九年九月)の戦いに敗れた。

一七〇九年秋、マントノン夫人によれば、

「王はときどき押えきれない叫びをあげられます。そうかと思うと、まったく口をおききになりません。」

しかし二つの事態が情勢をかえた。

一七一〇年、イギリスの政界で主戦派が退いた。

一七一一年、神聖ローマ皇帝ヨーゼフ一世が世を去り、嗣子がないため、スペイン王位継承者に目されている弟のカールが皇帝となった。

これは場合によっては、ハブスブルク家の大帝国をつくることとなろう。

さすがに諸国はこれをきらった。

一方、フランスのビラールは一七一二年七月、ズナンにおいて起死回生の勝利をえて、敵軍のフランス侵入の危機をくいとめた。

こうしてようやく妥協的な講和となる。一七一三年成立したユトレヒト条約は、将来フランス、スペイン両王室が合併しないことを条件に、フェリペ五世を承認した。

一方、イギリスはジブラルタル、北アメリカの仏領の一部などをえた。

フランスの大陸制圧の野心はくじけ、イギリス優位の時代が訪れることとなった。

7 「大御代(おおみよ)」の終わり

top

ルイ十四世の大きな失政の一つは、一六八五年「ナントの勅令」を廃止したことであった。

これは十六世紀末(一五九八)に、ときの国王アンリ四世が発して新教徒に信仰の自由をあたえ、多年の宗教内乱を終わらせたものである。

ところがルイ十四世はこの勅令の役目を終わったものとみなし、自分が信ずる力トリック教で国民を統一することによって、王権をさらに確立させ、また国際的にもカトリック勢力の中心になろうと考えた。

マントノン夫人ら側近の意向もあったらしい。

この処置は、カトリック教徒が多い国民からはだいたい好意をもって迎えられた。

しかし勅令廃止の結果、新教をすてぬ者に対してはげしい迫害がおこり、一種の新しい宗教内乱が生じた。

また亡命した新教徒は二十万から三十万といわれ、そのなかには産業家、手工業者、技術者、科学者なども多く、彼らを失ったことはフランスにとって打撃であるとともに、亡命先の新教国イギリス、オランダ、スイス、プロシアなどに利益をあたえることとなった。

内乱としては「カミザールの乱」が有名である。

一七〇二年、南フランスの新教徒たちがおこしたもので、夜目にもわかるように、服の上に白いシャツ(シュミーズ)を着ており、このシュミーズの方言カミゾーから「カミザール」の名がでたものらしい。

彼らはジャン・カバリエなどのすぐれた指導者のもとに、団結して抵抗し、ルイ十四世はスペイン継承戦争に兵力が必要であったにもかかわらず、一時はビラール元帥と一万の兵をさかねばならなかった。

ガバリエが亡命したのちにも、他の指導者のもとに、反乱は一七〇五年から一〇年までつづいた。

ルイ十四世の宗教政策は、国際的にもよい結果をもたらさなかった。

カトリック側の賛意はとおり一遍であったうえに、プロテスタント諸国は――前述のように亡命者で利をえたうえに――フランスに対して敵意をいだいた。

おもしろいのは、この政策がイギリス名誉革命(一六八八)に影響したという見解である。

当時のイギリス王ジェームズ二世はカトリックを保護したので、議会は、王がフランスに似た政策をとるのではないか、と心配した。

ジェームズの要求で、フランスの遠征隊が渡英するといううわさも流れた。

そこで議会はこれに早く対応して、ジェームズを位から追う必要にせまられたというわけである。

ともかく名誉革命によって、オランダのオランイェ公ウィレムがイギリス王ウィリアム三世となったが、彼は政治的にルイ十四世と対立しただけではない。

宗教上でも新教の擁護者として、フランス王と対抗したのである。

ルイ十四世の時代は「大御代(おおみよ)」とよばれて、コルペールの重商主義政策のもと、フランスの発展をめざしたが、一方では、あいつぐ戦争や宮廷の浪費生活などのため財政難となった。

また一般の国民はむしろ経済成長の犠牲とされ、貧しい状態におかれたままであり、とくに農民の多くは領主に搾取(さくしゅ)され、戦争に狩りだされ、凶作や伝染病に苦しみ、重税にあえいでいた。

税といえは、王権とむすんで私腹をこやす徴税総請負人(フェルミエ・ジェネロー)は、人民大衆のうらみの的であった。

当時の貧農たちの家といえば、ほとんど家具もなく、屋根裏つきの一部屋だけであり、満足なペッドももたず、麦わらの上に起き伏し、すりきれて、垢だらけの衣服をまとい、粗末な木靴に冬でも素足をつっこみ、パンがないときには草の根を食べ、酒が飲めるのはまれで、たいてい水で用をすましていた。

彼らのたのしみは、祭礼の日の踊りとか、遊戯のようなものだけだったとみえる。

したがって絶望からの農民反乱が各地で起こった。

それはすでにルイ十四世の最盛期から生じ、その晩年には「慢性的状態」となった。

しかもこうしたところへスペイン継承戦争がはじまり、国土の一部を占領した敵兵による掠奪、暴行がつづいた。

一七〇九年ごろにはベルサイユにおいても、王宮の柵ごしにもの乞いする者がでるありさまであった。

農民の逃亡、農作物の減産によって十八世紀初めには地価も下がった。乳児や幼少年の死亡率も高く、人口増加が停滞した。こうした状態に対して、改革をめざす人びとも現われてきた。

たとえば、ルイ十四世の孫で、王位継承予定者ブルゴーニュ公ルイの教育係フェヌロン(一六五一〜一七一五)を中心として、王政改革派が形成された。

彼はいう。「全フランスは荒れはてて、食べものもない、広大な貧民救護所にすぎない。」

フェヌロンは教材として書いた『テレマック』において、「人民を愛せよ、戦争を好むな」と王者の徳を説いて、反響をよんだ。

ところが期待されたブルゴーニュ公は一七一二年、ルイ十四世に先んじて死去し、フェヌロンら王政改革派の夢もついえたのである。

あるいは軍人、築城家として当代の第一人者ボーバン(一六三三〜一七〇七)は一書を著わして、税制上の特権を批判し、全国民に平等な課税を要求した。 |

安置されたルイ十四世の遺体

|

しかしこの意見は僧侶や貴族の特権階級の猛反対をあび、ボーバンは悲憤のうちに世を終えた。

統治七十二年、あと四日で満七十七歳をむかえるルイ十四世は、一七一五年九月二日、逝去した。

晩年の王は肉親にあいついで先立たれ、からだも衰え、失意の色がふかかった。

栄華を誇ったベルサイユも王とともに老いて、活気を失っていた。

そして王の死は国民に大きな解放感をあたえた。葬列が通過するパリの街頭では、人びとは踊り、歌い、飲み、口ぎたなくののしっていた――。

top

**************************************** |