|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

2

連合艦隊司令長官山本五十六(いそろく)提督

山本五十六海軍大将(当時)は、一九三九年(昭和十四年)八月三十日に日本の連合艦隊司令長官に任命された。

この地位は、日本帝国海軍では最上級の戦闘司令部をつかさどるものであり、禁酒主義者である山本は、この重大な地位に選任されたと聞いたときおどろきのあまり、大コップになみなみとついだビールを、ごくりと一飲(ひとのみ)でほした、といわれている。

彼が連合艦隊司令長官に任命された二週間後に、ドイツ軍はポーランドに侵入して、第二次世界大戦がはじまった。

山本提督は、日本が、遅かれ早かれ、この大戦に、かならずまきこまれることを承知していた。

それで彼は日本海軍を、その伝統的な猛訓練によって、戦争準備のために、きたえる任務に全力を投入した。

“小官の指揮下では、航空訓練に最重点をおく”と、彼は就任そうそうに言明した。

すでにこのとき、彼の胸中には、もしも日本の政治家連中が無分別にも、日本を対米戦争にまきこんだならば、いかにアメリカ太平洋艦隊を撃滅すべきか、という問題をめぐって、あれこれと、思案がうずまき初めていた。 |

ありし日の日本帝国海軍の連合艦隊司令長官山本五十六大将

1943年(昭和18年)4月18日、南太平洋のブーゲンビル南方の上空で

戦死した(戦死後に元帥に昇進)

|

1 対米戦争反対者が逆に推進 top

山本提督はこのような戦争には、だんぜん反対していたので、彼が情勢上、みずからパールハーバー攻撃計画を構想して、これを推進したことは全く皮肉である。

この対米戦争の危険を賭(かけ)ることになった政策に反対した山本の無遠慮な言葉は、すでに日本の極右政治家たちを怒らせて、山本を親米派とか国賊として非難させた。

山本はそれまで在任していた海軍次官の当時、反戦の信念をのべたために、極右派から暗殺するぞと脅迫されていたのである。

しかし山本は、米国のハーバード大学に留学中に、それから後年には首都ワシントンの海軍武官として勤務中に米国の巨大な産業力を直接に見とどけていた。

彼は当時、日本国民の大半が信じこんでいたのと同様に、日本人が神の選民(日本神話の天孫民族)であり、アジアで支配的な役割をはたす運命にあると信じていた。

しかしながら、現実主義が、山本の愛国心をおさえつけた。

そして彼は、米英両国を相手にした戦争の重大な結果をおそれた。

海軍次官として、彼がしばしば表明した見解は、このような戦争は、ただ悲惨な災害におわるべきものであるというのであった。

ではいったい、なぜこのような人物が、このような戦争をいっきに促進し、殲滅的な一撃を考案して、たくみに実行することができたのであろうか。

その回答は簡単明瞭だ。山本五十六提督には、他にとるべき手段が全くなかったからである。

すなわち彼こそ歴史の囚人であった。

貧乏なサムライの家系に生まれて、彼の気性は、ほんとに武士道の伝統をまもらねばならぬように要求していた。

天皇にたいして、また祖国日本にたいして、彼がまもるべき義務は、他のあらゆるものに最優先していた。

それで連合艦隊司令長官として、山本のはたすべき責務は、彼の祖国を防衛することであった。

たとえ他の人々が戦争を決定しても、彼はいつでもそれに対応できるように準備していなければならなかった。

さて遠く一九二七年(昭和二年)にさかのぼり、山本はすでに航空力を海軍戦略の新しい決定的要素とみとめていた。

そして彼が翌年、新建造された航空母艦「赤城」の艦長に任命されたとき、彼は「航空戦争の理論を発展させるために内蔵された実際的の諸問題に、彼の全力をつぎこんだ」と彼の伝記作家の一人が表現していた。 |

航空母艦「赤城」――

山本五十六長官は1927年(昭和2年)、この艦の艦長をつとめた。

|

2 大艦主義よりも母艦主義を top

山本五十六は三十九歳で海軍大佐、四十四歳で海軍少将、ついで一九三七年(昭和十二年)には海軍次官。

彼が帝国海軍の戦略上の構想に多大の影響力をおよぼすことができるようになったのは、連合艦隊司令長官になってからのことだった。

一九三四年(昭和九年)のロンドン海軍軍縮会議では、山本は日本代表団の主要随員であったが、この会議後から日本は大規模な戦艦建造計画にのりだした。

それは日本に、主力艦に優位をあたえるように工夫されたものだった。

すなわち、巨大な戦艦四隻――それは各艦に一八・一インチ砲九門を装備するように計画された。

(この怪物のような超戦艦の第一号である「大和」は一九四一年(昭和十六年)十二月に完成し、また第二隻の「武蔵」はそれから八ヵ月後に完工した。第三隻の「信濃」は、その後に設計を変更して世界最大の航空母艦となり、また第四隻の建造は戦局の進展によって放棄された)。 |

巨大戦艦「大和」

|

米国側では、パナマ運河を航行できないような、巨大な軍艦を建造する見込みはなかったから、海軍の伝統的な理念にしたがった海戦では、総トン数のまさる大艦巨砲こそ日本への勝利を確保すべきものだった。

また平和時には、この最新型の巨大戦艦は日本の国際的地位をたかめて、米英両国との交渉に大きな取引力(相手を安く値ぎる)をあたえるだろうと期待された。

さらに緊急の場合には、それは「鉄のように強固な安全保障」として役立つものであった。

ところが日本海軍の提督たちのなかで、ただ一人、山本だけがこのような巨大戦艦の建造について、熱意を欠いていた。

彼の見解によると、これらの巨艦はまだその建造がはじめられない以前から、すでに時代遅れになっていた。

「これらの巨艦は、まるで老人たちが各家庭にありがたそうにつるしている、精巧な宗教的掛け軸のようなものである。

それは実用的価値のないもので、たんに、信仰の問題であって、現実の問題ではない。

それは近代戦争では、サムライの刀のていどにしか、日本にとって役に立だないであろう」と山本は語っていた。

彼の意見では、将来の海戦で海上の優位(制海権)を確保する重要なカギは、巡洋艦と駆逐艦にとりまかれ護衛された航空母艦群であろう。

ばけもののような巨大戦艦に消費される大金は、航空母艦と飛行機に使われたほうが、はるかによいだろう、ということであった。

彼の同僚がこのような意見に挑戦すると、山本は魚雷を装備した飛行機(雷撃機)による攻撃こそ、戦艦を撃破するのにもっとも有効な方法であることを、おそらく証明するだろう、と強く反論した。

「いかに立派な大蛇も蟻の大群には退治される」と、山本は古い日本のことわざを引用しながらいった。

たしかにバールハーバーは、彼の予言的なことばを、正当化するものであった。

3 日本の空軍力を過小に評価 top

頑固な反対にもかかわらず、山本の想像力にとんだ考えは、しだいに受入れられはじめた。

彼の根づよい主張から、新型の航空母艦二隻――三万トン、三四ノット(時速六三キロ)の「翔鶴(しょうかく)」「瑞鶴(ずいかく)」――が建造された。

また二千ポンド(約九〇〇キロ)の爆弾をつんで一二八〇キロも飛行できる長距離用飛行艇も新造されて就役した。

(この大型飛行艇は一九三八年(昭和十三年)に日本の九州から上海へ爆撃に出撃して西欧諸国の海軍を驚嘆させた)。 |

航空母艦「翔鶴」(「赤城」とともにパールハーバー奇襲に参加した)

|

|

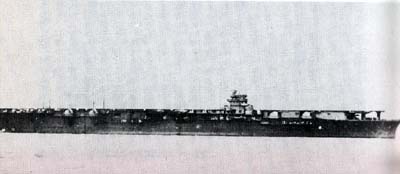

零式艦上戦闘機(三菱A6M2、連合軍のニックネーム“ジーク”)発動機:中島「栄」12型、

940馬力

武装:20ミリ機銃2 7.7ミリ機銃2最大速度:509km/h/5000m(km/h/高度)

上昇力:5000mまで5分50秒

航続距離:1850km

|

さらに極秘のうちに新型の革新的な戦闘機が生産態勢にはいった。

この飛行機は開戦後、二年間も太平洋を支配した有名な、三菱重工製のA6Mゼロ型のいわゆる「零戦」であった。

これらの開発はそのどれもが、困難なしで達成されたものでは、けっしてなかった。米国の専門雑誌はその読者にたいして「日本の軍艦も飛行機も、米国の軍艦、飛行機にはとうてい太刀打ちはできない」と保証したものだ。

また米国の航空雑誌「エビテ−ション」(航空界)の報告記事は「日本人のパイロットは、世界最高の死傷者率をだしている」と報じた。さらにこの記事は、つぎのような結論をだしていた。

「アメリカの航空専門家たちは、ためらいなく明言することができる――日本の主要軍用機は、すでに流行おくれの旧式になってしまったか、あるいは旧式になりつつある……」

また別の航空雑誌は、つぎのように読者に語っていた。「日本海軍の航空兵力は、航空母艦四隻とその搭載機二○○機よりなっている」

それは、ちょうどダンケルク大撤退(フランス北部の古い漁港。第二次世界大戦中の一九四〇年五月、ドイツ軍に撃破された英仏軍約三二万が英空軍の必死の援護で海上から英本土に撤退した)以前の楽観的時代に、英国がドイツ軍のいわゆるボール紙製戦車(英軍がバカにしていた)の実力を過小評価していたように、日本の空軍力の国際的評価は、悲しいくらい誤っていた。

4 山本長官の連合艦隊大改革 top

山本提督は連合艦隊司令長官に就任してから二ヵ月以内に、帝国海軍の基本的な戦略計画について、一連の大変更のなかで最初の改革に着手した。

一九〇九年(明治四十二年)に日本海軍の「国防政策」が策定されたとき、そのなかで米国が仮想敵国第一号になっていた。

そして西太平洋の海上決戦が予見されていた。米軍側が西太平洋で攻撃にでると信じられていたので、日本海軍はその米艦隊を日本の近海でむかえて、撃滅する作戦計画をたてていた。

それは内南洋の線で、マリアナ群島とマーシャル群島の中間のどこかの水域で、日本海軍はこの海戦をたたかうつもりであった。

そして三〇年以上も長いあいだ、日本海軍はそれにそなえて猛訓練をかさねていた。

また日本の軍艦は、日本周辺の荒海で作戦するように特別に設計されていた。

それで、はるか遠方のハワイに艦隊を出撃させるような考えは、けっして真剣に考慮されたことはなかった。

山本長官の最初の作戦計画変更は、まず企図された戦闘水域を東方へ、マーシャル群島をふくめるために、拡張することであった。

この変更は小さいものであり、あまり意義があるようには思われなかったから、軍令部(海軍の参謀本部)では異議なく承認された。

山本のつぎの措置は、連合艦隊をその名前にいつわりなく忠実に、充実することであった。

彼がその司令長官の任務をひきついだときには、その大艦隊を編成している二つの艦隊が、別々に行動していた。

彼はそれを一緒にして、彼の直接作戦指揮下においた。

こうして航空母艦と戦艦と巡洋艦と補助艦艇をすべて合同して、単一の強大な艦隊につくりあげられた。

一九四〇年(昭和十五年)春、彼の指揮下で行われた最初の海軍大演習では、この新任の司令長官が、航空母艦を基地とする飛行機の軍艦にたいする攻撃訓練の改善策の必要を、強調した。

彼が見とどけたところから判断して、彼はもっと多大の訓練を要すると講評した。

これはじつに、パールハーバー攻撃の約二年前のことであったが、この山本長官の訓示の直接の結果として、きびしい訓練計画が黙々として実施されたのである。

一九四一年(昭和十六年)十二月までに、日本海軍のパイロットたちはきわめて高い熟達の水準にたっしていた。

5 戦略計画の戦闘水域を東に拡大 top

この春の大演習で明らかにしめされたように、航空力のますます増大する影響を例証しながら、山本長官はいまや戦略計画中の戦闘水域の境界を、さらにいっそう東方へ押しすすめた。

すなわち、今度は意味深長にも遠く一路、ハワイまで推進したのである。

またしても軍令部は、全く異議を申したてなかった。

ハワイはこれまでもつねに、潜水艦の先遣部隊の作戦水域として、海軍の基本作戦計画のなかに包含(ほうがん)されていたのだ。

このときまでに山本は、日本の政治家連中が日本を対米戦争へひきずりこみつつある、と確信していた。

遅かれ早かれ、日本陸軍は中国における軍事上の行きづまりを打開するために、南進するであろう。

それは、このだらだらと、際限なくつづく戦い(日中戦争=支那事変)をエスカレートして、ついにアジア全域にわたる大戦争へ拡大することによって、実現をはかるものであった。

日本は絶望的なほど石油が不足していた。

そしてもしも、オランダ領東インド(蘭印)の石油資源が断(た)たれたら、日本海軍の飛行機さえ行動不可能にされるだろう。

だが山本自身が情勢を判断したように、日本軍が英国およびオランダ領の植民地にたいして南進すれば、それは対米戦争を意味するだろう。

そしてアメリカ太平洋艦隊は、日本本土にとっては脅威になりえないけれども、南方地域の日本軍の派遣部隊にとっては、潜在的脅威になるだろう。

それで日本軍の補給線を確保するただ一つの方策は、米艦隊をその基地で撃滅することであろう。

山本は部下の草鹿竜之介少将(ハワイ攻撃の第一航空艦隊参謀長)に、ひそかに打ちあけた。

「もし、我々が米国と戦うように命令されたら、打って逃げる式の、放れわざの勝利を獲得することができるだろう。

そして、むこう六ヵ月か一年間は、ひけをとらずに、日本の立場を保持できるだろう。

しかし二年目には米軍はその軍事力を増大するだろうから、我々が最後の勝利の見込みをいだいて戦いつづけることは、非常に困難であろう」

山本はその胸中に秘めていたことを、草鹿にすべて明らかにしたわけではなかった。

しかし、彼が語ったことばのなかに、それは暗示されていた。

山本提督のパールハーバー奇襲の構想は、うたがいなく、日露戦争当時の東郷平八郎海軍大将(当時、連合艦隊司令長官、戦後に元帥に昇進)の旅順口にたいする行動から発生したものである。

しかしこのようなパールハーバー奇襲の可能性は皮肉にも、はじめは、米海軍の一提督によって考慮されたのであった。

6 ヤーネル大将のハワイ空襲予言 top

それは一九三二年(昭和七年)のことだが、ちかく引退する米大平洋艦隊司令長官ハリー・E・ヤーネル海軍大将が、太平洋の仮想敵国は航空母艦部隊を集結して、宣戦布告まえにハワイ、または米本土の西海岸を空襲する決断をするかもしれない、と警告した。

そのときまでに、パールハーバーを基地にした三八機より編成された航空隊は、この海軍根拠地を防衛するために適当であると判断されていた。

これを証明するために、新しく建造されたばかりの航空母艦「サラトガ」と「レキシントン」二隻は、太平洋を横断して、オアフ島北東九六キロの洋上から二五○機を、霧のふかい朝の暁闇(あかつきやみ)をついて発進させた。

荒天の洋上で、航空母艦部隊は、激しいタテゆれとヨコゆれをつづけていた。

それはまさに九年後に、日本軍の空母機動部隊が太平洋の荒波にゆさぶられて進航したのと同様な光景であった。 |

米航空母艦「サラトガ」(この空母と同型艦「レキシントン」は

日本機動部隊のパールハーバー奇襲当時には在泊してなかった)

|

攻撃目標の上空の暗い雲のなかから出現した攻撃機隊は、探知もされずまた迎撃もされず、パールハーバーに集結した軍艦の大集団めがけて急降下し模擬攻撃をくわえた。

そしてこの攻撃軍は完全に成功したものと判定された。

それから数日間、この演習結果は、米国海軍方面にある種の驚きと狼狽をひきおこした。

だがその後、ヤーネル提督の引退と、新聞が平安な世の中で他の諸問題に関心をしめしたことなどから、この騒ぎもしずまり、問題は都合よく忘れられた。

しかし航空兵力に関心ふかい山本だけは忘れなかった。

7 空軍による軍艦攻撃の教訓 top

一九四〇年(昭和十五年)のあいだに、港内の軍艦を攻撃するために、魚雷を搭載した飛行機を使用する実行可能性は、地中海方面で立派に実演された。

まずアレキサンドリア港内で英国巡洋艦「グロスター」を撃沈しようとこころみたイタリア人に、この目新しい攻撃形式をくわだてた最初の人という名誉はあたえられねばならない。

それは不成功におわったけれども、彼らはその可能性をしめしたのだ。

そして英軍側ではこの貴重な教訓をすばやく追究したのである。

十一月十一日、クラント湾内にあるイタリア軍港に停泊中のイタリア艦隊は、英国航空母艦「イラストリアス」から発進した、速度のおそい旧式の複葉機「ソードフィッシュ」隊の二波による大胆な攻撃をうけて大損害をうけ無力化された。

英軍側の損失は、わずかに飛行機二機にすぎなかったのにたいして、イタリア海軍は、完全には回復できないような大打撃をこうむったのである。

そしてわずか一時間を少しこえた短時間のあいだに、地中海方面の海軍力の全体のバランスは英国に有利に一変した。

山本提督にとって、彼の戦略理論は試験されて、証明されたのだ。

かくて「Z作戦」がいまや思いつかれたわけである。

top

**************************************** |