|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

8 空母機動部隊出航す

その運命的な出航は十一月二十六日の灰色の夜明け前に始った。

艦隊が錨をあげたときには、パールハーバー奇襲決行は未定だったが、戦争への最終的決定はその日くだされた。山本連合艦隊司令長官は二四時間まえに、それを予期していた。

「東条首相は連合艦隊の出航を知らなかったと、あとで主張した。東条首相は陸軍軍人だったから、それもありうることである。

しかし、海軍が東条首相にその出航を知らせたかどうかに関係なく、東条首相は日本の開戦がさしせまっているという印象をあたえていた。」 |

ワシントン駐在の来栖特使と野村大使は十一月二十日、ハル長官に日本の最終提案をおこなっていた。

もし日本が蘭領東インド諸島(現在のインドネシア)の原料資源と石油を自由にすることと、米国が石油輸出を再開することを保証すれば、日本は南部仏印から撤兵する。

しかし日本は北部仏印および中国にとどまり、その他の東南アジアは中立地帯とみなす、という提案だった。

これによると、米国は蒋介石支持を中止しなければならない。

六日後、ハル国務長官は米国の回答(ハル・ノート)を手渡した。

日本側からみると、その回答は最終通告以外の何者でもなかった。

そこには、譲歩は一つもなく、非妥協的態度がくりかえされているだけだった。

禁輸を解く前提条件として日本は仏印ばかりか、中国全土から撤退しなければならなかった。

米国が日本に要求したことは、一九三一年(昭和六年)一月以降、日本が獲得したものすべてを放棄することであった。

これは日本のメンツをなくさせる条件であった。 |

総理大臣東条英機陸軍大将

|

東条首相の言によれば、米国は“不誠実”で、日本の存在自体がおびやかされていた。

この結果、天皇は緊急事態に対処するための法律を通過させるように説得された。

1 陛下、嶋田と永野に所信ただす top

日本憲法では、交戦するまえに天皇の許可が必要とされた。

天皇は、非常にかぎられた範囲のなかではあったが、対米戦争回避のための方法をみいだそうとしていた。

数ヵ月間、天皇は、東条首相が、そしてのちに海軍がとった方法に危惧をいだかれていた。

十一月二十九日、南雲第一航空艦隊司令長官の空母艦隊が南千島エトロフ島ヒトカップ湾の外に出て四日目、宮中で重臣会議がひらかれ東条首相が危機について重臣から質問をうけた。

(しきたり上、天皇自身はこの会議には出席されなかったが枢密顧問官は天皇の留保の意志をつたえた)。

しかし東条首相は対米戦争不可避論を固執した。

いずれにしても、勝利のチャンスは懐疑論者が考えるよりも多かった。

米太平洋艦隊を撃破し、東南アジアを奪取することによって、日本は自給自足できる地域を確保できる。

そうすれば、米国は戦闘をつづけることの無意味さを知り、戦争はかなりはやく終結されるだろう。

もし天皇がもっと断固とした人柄なら、この時点で政治介入にふみきったろう。

しかし、天皇はそうしないことをえらんだ。

天皇は個々の政治家に影響をあたえることはできたが、政治を独裁することはできなかった。

伝統的にその国政介入権は閣内に不一致があるとき、それを仲裁することに限定されていた。

その介入のチャンスが少ないことから、天皇は十二月一日に予定されていた御前会議まえの三十日、嶋田海相と永野軍令部総長と個人的に会見した。

天皇は二人にたいして、海軍は戦争準備ができておらず、米国との戦争で勝つことに、充分な確信がないと聞いたと語った。

これは天皇の弟で軍令部参謀のひとりであった高松宮が語った見解だった。

それは本当なのか。二人が天皇の質問のなかにふくまれている意味をつかんでいたとしても、いまや不可避にみえる衝突のなかで、海軍はイニシアチブを避けるよりも、それを保持しようと懸命だった。

二人は天皇にたいして海軍は凖備がととのっており、相当の確信もあると奏上した。

2 陛下やむなく開戦に同意 top

十二月一日、御前会議が宮中東一の間でおこなわれたとき、すでに前日の会見要旨を耳にしていた東条首相は、政府はつぎの理由から、対米開戦を決意していることを明らかにした。

「外交交渉によって、わが国の主張を貫徹できないことは明白であります。

一方、米、英、オランダ、中国は最近、わが国にたいする経済的、軍事的圧力を増大してきた……

事ここにいたりましては、わが国は米、英、オランダにたいして開戦する以外に道はないと思われます……」 |

天皇の心配は当然だが、戦争は絶対に緊急に必要であると首相は語った。

あらゆる局面が検討されたが、日本は現在ほど戦うのによい状況にいたことはかってない。

もし、米国が万一、平和のために日本の要求を受入れると決定するような場合は、攻撃を中止する用意があると、首相は天皇に保証した。

つづいて、東郷外相が東条首相の見解を支持して、外交ではもはや一歩も前進できないと語った。

最後に、軍の二首脳(陸軍の杉山参謀総長と海軍の永野軍令部総長)が立ち、帝国の陸海空の将兵は“命をささげる意気に燃えて”天皇の命令をまっていると語った。

天皇が直面している問題は、もはや戦争をおこなうべきかいなかではなく、いつ開戦すべきかであった。

東郷外相は永野軍令部総長と「Z作戦」の時期について衝突していた。

東郷外相の考えは、すでに天皇につたえられていた。

東郷外相は開戦の場合、日本は国交断絶と宣戦布告をしなければならないため、いつ開戦するかを永野軍令部総長にきいたところ、永野は奇襲計画がたてられたと答えた。

そして伊藤軍令部次長がつけくわえた。

| 「攻撃開始まで外交関係を断ちたくない――第一撃の効果を最大限にあげるためである。」 |

御前会議は、戦争がさけられない点では、実質的に一致したが、米太平洋艦隊に第一撃をあたえたとき、ワシントンでの会談に継続の可能性があるかに議論が集中した。

一つの案は米国に一時間半の余裕をあたえて外交関係を断絶するというものだった。

しかし、討議がすすむにつれて、一時間半の余裕は長すぎて危険であるから、もっと短くすべきである、と決定された。

最後に、ワシントンにおける宣戦布告とパールハーバー攻撃との間は“少なくとも三〇分間”でなければならないと決定された。

天皇はこの会議の結果に不安をいだいたが、憲法上、権限がないため、政府の決定を受入れ詔書に署名した。

星野書記官長によると、日本が“アジアで平和の灯を消した”正確な時間は一九四一年十二月一日午後四時二十分であった。

|

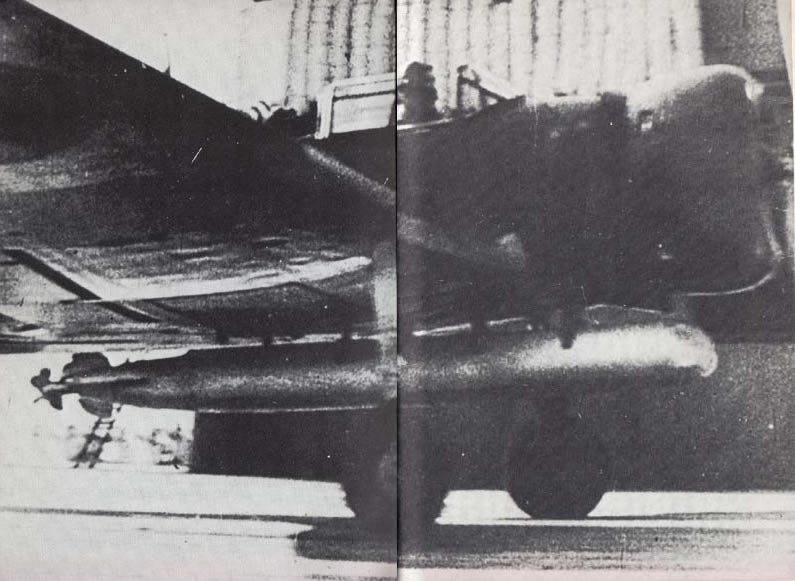

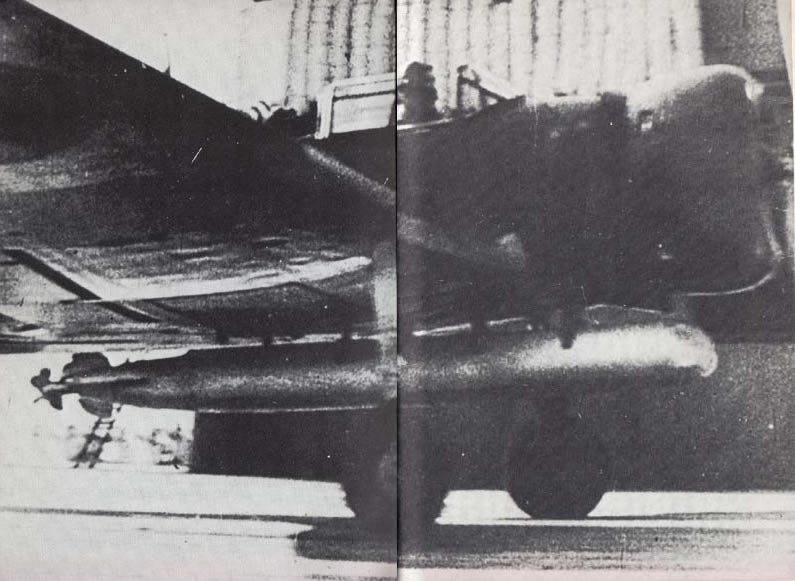

日本海軍のほこる新兵器、九一式酸素魚雷をいだいて空母から発進する九七式艦上攻撃機

|

3 無線の波長変更で行動秘匿 top

十二月二日午前十時三十分、東条内閣がこの決定に副署したとき、南雲機動部隊はすでに出航後七日間を経過していた。

平穏な航海だった。曇り、微風、視界わるく、天候は理想的であった。

巡航速度はもっとも遅いタンカーなみの一二ノット(時速二二キロ)にたもたれた。

空母群は戦艦「霧島」「比叡」をともない、二つの縦陣をくんで進行した。

重巡「利根」「筑摩」は両側それぞれ数マイルはなれたところに位置していた。 |

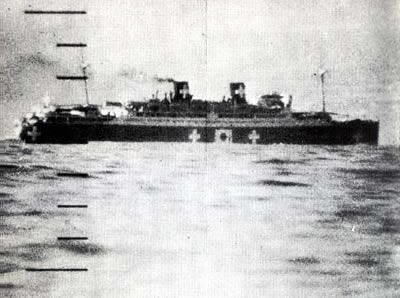

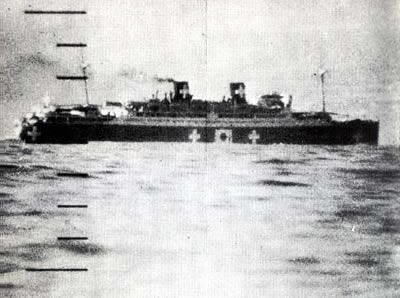

日本海軍の高速戦艦「霧島」。パールハーバー攻撃に機動部隊の支援隊として戦艦「比叡」と共に参加した

|

無線探知されないように無線送信機は封鎖され、各艦のあいだの連絡は手旗と発光信号によった。

とはいえ、無線が全く使われなかったわけではなかった。

これだけの大艦隊の調整のために無線なしでうまくやれると考えることは、全くおろかである。

日本からの短波は大型艦によって受信されたが、小型艦とくに潜水艦には受信不可能だった。

この問題を解決するため、南雲第一航空艦隊の信号士官は一考をめぐらした。

短波の高周波信号を空母の一つが受信すると、低周波になおして小型艦に送信したのである。

この工夫は完全に成功した。

米国の傍受装置は低周波信号をとらえるようにはつくられていなかったのである。

しかし、戦争においては、予期せざることも勘定にいれなければならない。

(このZ作戦の圧倒的成功はその最良の例である)。

この無線の成功が、作戦全部の運命をきめたかもしれないのである。

十一月二十九日、ナトソン汽船の「ラーライン号」はサンフランシスコからホノルルにむかって航行中で、ハワイまで三日の距離にいた。

同船のグローガン二等航海士は「ラーライン号」の非常に感度のよい無線装置をいたずらしていて、かすかな信号を傍受したが、その正体はつきとめられなかった。

グローガン航海士は、この不思議な信号を数日間追跡した。

しかし、同航海士も船長も、このミステリーを解くことができなかった。

ただ直感的に、この送信はその行動をかくそうとしている、何者かからのものであると感じ、結局、ハワイにむかってひそかに進行している幻の艦隊の信号をキャッチしたものと結論した。

「ラーライン号」がホノルルに入港したとき、この信号傍受は米海軍当局に報告された。

しかし、他の情報とともに無視された。なにも対策がとられなかった。

そして、もう一つの“幻の艦隊”という警告も見すごされた。

一方、日本の艦隊はそのエモノをめざして刻々とすすんでいた。

艦隊がヒトカップ湾を出航した瞬間から、南雲司令長官は緊張におしつつまれ、敵に発見されるのではないか、という恐怖からぬけだせず、東京からこの作戦の中止命令がくるのを、いぜんとして期待していた。

しかし、南雲司令長官はついていた。艦隊がハワイに近づくにつれて、天候が悪化し、強風と高波が強まった。

水兵が甲板から波にさらわれたが、溺れる水兵を救うために停船することもしなかった。

濃霧がたちこめ、艦隊はぶきみな沈黙のなかにとじこめられたが、スピードをおとすこともしなかったし、衝突の危険もかえりみられなかった。

この秒をきざむ作戦では、なによりもタイム・スケジュールの厳守が最優先したのだった。

霧は秘密のベールとなった。

空母の甲板下では、パイロットをちが海図をみつめ、空襲目標の模型を研究し、酒をのみかわしながら自己の使命を討議した。

東京経由で数時間ごとに送られてくるホノルル領事館の情報はパールハーバーにおける米軍の最新情報をはこんだ。

無線室ではハワイの局からのラジオ放送を四六時中受信していた。

艦隊の接近は探知されたか?

ホノルルのラジオはのんびりと、ふだんの番組を流しており、米軍は南雲艦隊の存在を察知していないらしかった。

4 “ニイタカヤマノボレ” top

米国人の関心はわきにそらされていたのだ。

横浜から日本郵船の「竜田丸」が十二月二日、サンフランシスコにむけて出港した。

同船は東洋からの米国人引揚者を乗せ、米国内にいる日本人引揚者と交換するという任務をおび、米国の新聞で大きく取上げられた。

「竜田丸」は十二月十四日、米国につく予定で、十二月三日付けニューヨークタイムズ紙はこれを“日本がしばらくの間、なにもしたがっていないことの例証”として取上げた。

しかし、この交換船は策略だった。

「竜田丸」が出航するまえ、船長に、封じられた一通の封書が手渡された。

その封書は十二月七日深夜に開封すべしと命じられた。それは、無線連絡がなくなったら日本へもどれという命令であった。

日本の艦隊が南太平洋で動いており、仏印で軍隊の集結があるという報道も米国の目をハワイからそらせる役割をした。 |

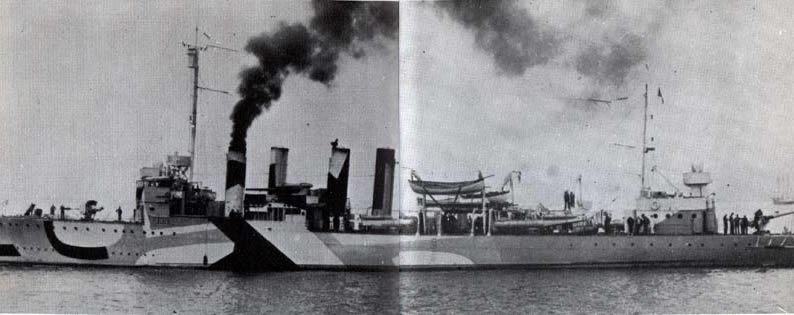

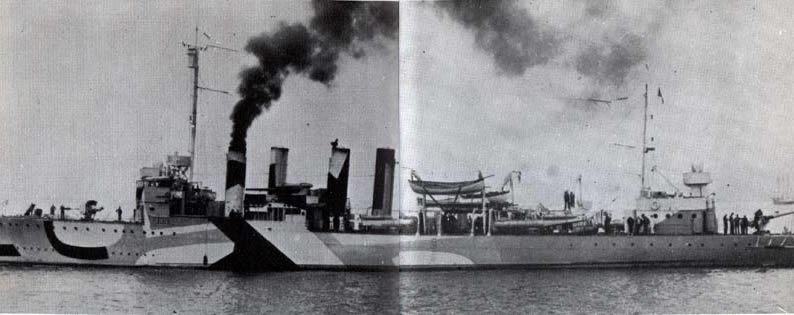

開戦の意図をかくす手のこんだ計画の一部として、この「竜田丸」は

1941年12月、引揚者の引揚船としてアメリカに向かって航行中だった

|

十一月二十八日、ニューヨークタイムズ紙は 「日本軍のタイ侵入がありそうだ」と予測し、

十二月一日発行の紙面には 「来栖特使と野村大使は、日本政府によってワシントン交渉を続行するように訓令を受けている。 少なくとも交渉が戦争を延期させた」と報じた。

しかし、事態は猛スピードですすみ、この記事は読者の目にはいるまえに古くなった。

十二月二日午後五時三十分(日本時間)山本連合艦隊司令長官からの電文は、攻撃がとりやめになるのではないかという、南雲司令長官のかすかな希望に結着をつけた。

暗号文は「ニイタカヤマノボレ」だった。

交渉は決裂し戦争は、間違いなくやるという意味である。

この電文につづいた「一二〇八」という数字は開戦時期は十二月八日(日本時間)にきめられたという意味だった。

ホノルルでは吉川書記生の指導で、オットー・クーンが自分の信号システムを点検中であった。

日本領事館では喜多総領事が関係書類を焼いていた。東南アジア中の日本の大使や領事もおなじことをした。

機動部隊内部では、このときまでに緊張はたかまる一方であった。

艦隊はちょうどミッドウェー島を通過したばかりであった。

ミッドウェー島では米国の哨戒艇に発見されるおそれがいちばん強かった。

しかし、日本は運にめぐまれていた。

たかまる意気をおさえながら、水兵や航空兵は戦闘への最終準備をはじめた。

東京では、まだもう一つむずかしい問題がのこされていた。

日本も署名した第三回パーク会議での条約第一条の規定により、開戦前に宣戦布告することが必要だった。

天皇は日本は国際法にしたがわなければならないと主張し、米国にあやしまれずに、それをする方法が外務省内で検討された。

しかし、山本は攻撃開始前に、そのヒントになるようなことをいくらかでもふくむ通告をすることは、奇襲の成功をそこなうとして、強く反対した。

天皇がそれを固執するなら、艦隊をよびもどしたほうがよいとまでいった。

十二月六日(日本時間)までに、東南アジアおよび米国中の領事館で秘密暗号が焼き捨てられたという確認電が外務省にあつまり、公式な宣戦布告問題が重大な課題となった。

海軍は、宣戦布告文の手交から攻撃までは三〇分以内とすべきであると主張した。

これにたいして東郷外相は、少なくとも二時間は必要であるとした。

妥協が成立したとき、パールハーバー攻撃まで六〇時間たらずしか残っていなかった。

「もし、宣戦布告文がワシントン時間の七日午後一時に手交されたとして、攻撃開始までの時間は充分あるだろうか」と東郷外相は訊ねた。

「充分ある」伊藤軍令部次長が山本司会長官や軍令部首脳を代表して答えた。

5 空母六隻はどこにいるか? top

南雲艦隊は、先遣(せんけん)の潜水艦隊が目的地に到着したとき、空母から攻撃隊が発進する位置まで、なお四三時間の距離にあった。

二七隻の潜水艦はパールハーバー周辺の所定位置につくため荒れた海で難航していた。

もっとも接近した艦はオアフ島沖一六キロ、もっとも遠い艦は一六○キロに展開し、機動部隊を援護した。

潜水艦隊の任務は、機動部隊が探知されたときに、無線情報をキャッチして戦艦におくり、攻撃後は戦闘にくわわることであった。

ハワイ諸島に到着したとき、潜水艦隊は夜間だけ浮上し、昼間は潜望鏡深度に潜水した。

五隻の特殊潜航艇はパールハーバー内に決死的に潜入する準備をした――切腹の儀式のときと同じように、乗組員は香水を体にふりかけた。

(乗組員のうち九人は死に、唯一の生き残り、坂巻和男少尉は艇が座礁して捕虜となった)。

乗組員は「桜の花がちるように名誉の戦死をとげる」ためだった。

南雲司会長官は六日深夜(日本時間)、ひきかえし不能地点に到達した。

ワシントンにおける交渉が成功した場合、艦隊はひきかえすことになっていたが、それとはべつに、もし、艦隊が六日以前に探知された場合にも、南雲は攻撃を中止することを許可されていた。

しかし、どの点からみても、探知された気配はなかった。敵機の音も姿もみえなかった。

潜水艦隊、駆逐艦隊も敵艦を発見しなかった。

情報機関から、なにかが接近しているという報告もなかった。

ホノルルの放送にはスイング音楽がながれつづけていた。

南雲が頭を悩ましていた唯一のことは米空母の所在であった。

はじめ山本長官は、パールハーバーで空母六隻までは撃破できることを希望していた。

十一月中旬になって入った情報によると、「ヨークタウン」「ホーネット」「レキシントン」「エンタープライズ」の空母四隻がハワイを基地としており、それに「サラトガ」がくわわることになっていた。

南雲のもとにとどいた情報によると、「サラトガ」はまだ米国西海岸のどこかにおり、「ヨークタウン」と「ホーネット」は大西洋にうつされたかどうか不明だったため、パールハーバーには四隻あるいは、うち一隻が演習にでているとして、三隻は残っていると予想された。

しかし、五日に吉川書記生からおくられてきた報告によると、パールハーバーには一隻も空母がいないという。

どこへ行ってしまったのか。あるいは南雲艦隊をさがしているのではないか。

6 在泊艦艇の情報を入手 top

六日(現地時間)、艦隊は充分な給油をうけ、タンカーは攻撃後の再会地点に戻っていった。

一方、吉川書記生は情報活動をつづけ、この日朝、東京の放送は、吉川の最新のパールハーバー情報をながした。

それによると、戦艦七隻、巡洋艦七隻は入港しているが、空母は一隻もいなかった。

戦艦のうち五隻は一週間停泊し、残り二隻は前日に戻ってきたばかりだった。

週末だったので、戦艦はいずれも八日の月曜日までは出港する気配はなかった。

同じ理由から、五隻の重巡をともなって五日(現地時間)にハワイをはなれた空母「レキシントン」もすぐ戻ってくる可能性はなかった。

しかし一週間まえ出港していた空母「エンタープライズ」の護衛巡洋艦は戻ってきたばかりだった。

したがって攻撃予定日に同空母が戻ってくる可能性もあった。

「ヨークタウン」と「ホーネット」については情報はなかった。

六日午後九時、吉川が最後の情報を流したときの情勢はつぎのようだった。

「一八〇〇(ハワイ時間)現在、在泊艦艇つぎのごとし。戦艦九、軽巡三、水上機母艦三、駆逐艦一七、入渠中(ドック入り)のもの軽巡四、駆逐艦三。空母および重巡はすべて海上にあり」 |

米航空母艦「エンタープライズ」:パールハーパー奇襲の当日は出港中で、あやうく難をまぬかれた

|

キンメル米太平洋艦隊司令長官はいつものように、この週末も自分の艦艇の大半を入港させていた。

空母だけが行方不明だった。

「エンタープライズ」がオアフ島ちかくにいたことを日本の諜報機関が知らなかったことは、南雲司令長官にとっては幸運だったろう。

(「エンタープライズ」艦載機の数機が七日、フォード島にとび、翌朝、日本側に捕捉された)。

7 「赤城」マスト高くZ旗あがる top

六日昼すぎ、艦隊が攻撃隊発進地点から八〇〇キロばかりのところで、全員は甲板に集合させられた。

士官も水兵も緊迫した沈黙のままで不動の姿勢をとるなかを、宣戦の詔勅が放送された。

そのあと山本連合艦隊司令長官の訓示がつづいた。それは東郷元帥とネルソン提督の先例にならったものだった。

「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」

東郷元帥が三六年前、対馬海峡上の戦艦「三笠」であげたZ旗が旗艦「赤城」のマストにあげられた。

簡潔な訓示、それにつづく「万歳」の叫び、そして、艦隊は南にむかって進路をとり、爆撃出発地点へ接近しはじめた。

ここで探知されると、重大な損害を受けるので、このあとの数時間は重苦しい緊張のときであった。

しかし、幸運は再び日本に味方したようだった。

米国の哨戒艇には一隻もぶつからず、数時間後、闇が艦隊をつつみ、緊張もよわまった。

七日(現地時間)早朝、東京はハワイからの最後の情報の連絡を受けた。

パールハーバーには空母はいないが戦艦はいぜんとして停泊中。阻塞(そそく)気球も魚雷防御網もなかった。

空母のいないのが確認されたのは、わるいニュースだったが、その他はよいニュースだった。

オアフ島周辺の天候状態もよかった――これはホノルルのラジオが毎時放送していた。

攻撃隊を発進させる条件として最上ではなかったが、ひとたび発進してしまえば、問題はないはずだった。

「ハワイはワナにかかったネズミ同然になるだろう」と連合艦隊の参謀長、宇垣少将は日記のなかにかいている。

|

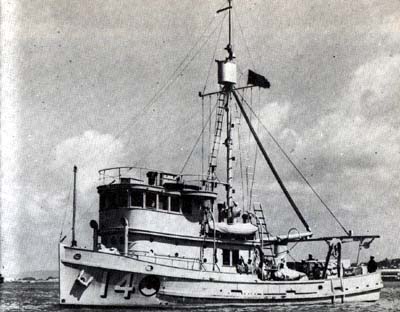

米駆逐艦「ウォード」パーノレハーバー奇襲の日の早朝、港外で二隻の特殊潜航艇を.発見、撃沈した

|

潜水艦が一番始めに行動を開始した。

伊号潜水艦隊が特殊潜航艇を発進させたとき、ホノルルは、もうすぐ来るクリスマスと、天皇にたいするルーズベルト米大統領の戦争回避の親電とをはなしあいながら、眠りに入ったところだった。

午前三時四十五分ごろ、米掃海艇「コンドル」がもう一隻の掃海艇「アンタレス」のあとからパールハーバーの防潜網に向かってゆっくり航行中、「コンドル」の当直士官が前方の海中に疑わしい物体をみとめた。

「アンタレス」の航跡のなかに浮き沈みしている物体は、双眼鏡をとおして、特殊潜航艇の司令塔が波に洗われているものとわかった。

米国の潜水艦はその地点で潜航することは禁じられていたから、この艦はあきらかに敵である。

「コンドル」は駆逐艦「ウォード」に信号をおくり「ウォード」はただちに攻撃のために転針した。

「ウォード」が接近したとき、哨戒からもどる途中の飛行機がそのふしぎな潜航艇の位置をしめすために発煙弾をおとした。 |

米掃海艇「コンドル」。駆逐艦「ウォード」共に特殊潜航艇攻撃に活躍した

|

「ウォード」は九〇メートルまで接近して火ぶたをきったが失敗してしまい、爆雷を投下した。

六時三十五分ごろ、陰気な日がのぼりはじめ、太平洋戦争が勃発した。

パールハーバーの港口の防潜網は「アンタレス」「コンドル」をむかえいれるために六時ちょっとまえに開いていた。

防潜網は八時四十分まで閉じなかった。

「ウォード」はただちに米海軍司令部に、この攻撃の報告をしたが、だれひとり、関心をもたなかった。

南雲艦隊の第一次攻撃隊がオアフ島にうなりをたてて急降下してきたときでさえも、ホノルルでは、なおだれもその正体に気がつかなかったのである。

約四時間、パールハーバーの入口はひらいており、二隻の特殊潜航艇は港にはいりこむことができた。

そのあと爆撃が成功したため、この特殊潜航艇の攻撃失敗はあいまいになったが、特殊潜航艇も大型潜水艦も、ともに攻撃に成功しなかったので「Z作戦」のこの部分は全くの失敗とみられる。

8 「攻撃機発進せよ」の命くだる top

日の出のちょっとまえ、月はまだ時々、雲にかくれていたが、海上の機動部隊はオアフ島北方三七〇キロの艦載機発進地点に到着した。

空母の飛行甲板には攻撃隊が発進のために整列した。

艦隊がスピードをおとし、高波のなかでゆれながら、攻撃機のエンジンが始動された。

南雲司令長官は、ここで、作戦計画になかった一つの行動をとることにきめた。

午前五時「筑摩」「利根」両巡洋艦から各一機の水上偵察機を目標地点の偵察に飛ばせたのである。

一時間たっても二機は報告に戻ってこなかった。

天候は悪化しつつあるようにみえた。

攻撃機を発進させるのに、あるていどの時間がかかるようになることは、目にみえていた。

発進がはやければはやいほど、奇襲のチャンスはおおかった。

しかし、予定よりもはやく攻撃機を発進させるという南雲の決定は宣戦布告をワシントンで手交する時間を無視することだった。

東京でたてた計画では、ワシントンで野村大使、来栖特使が米国務省に通告する時間と、最初の爆撃が開始される時間とは、三〇分以内の差でなければならなかった。

しかしこの点は、南雲司令長官にとっては、あまり考慮する必要はなかった。

彼の任務は作戦の成功を保証することだった。

彼は空母「赤城」の淵田攻撃隊長に「計画にしたがって発進せよ」と命令をくだした。

それから源田航空参謀のほうにむいて「これからあとは諸君の肩に責任がかかる」と語った。

9 第一次攻撃隊一八三機発進 top

|

日本空母「飛竜」の飛行甲板上、いまやまさに

パールハーバーへ発進せんとする零戦

搭乗員はすでに待機していた。決死のパイロットの多くは白い鉢巻をしめていた。 滞空時間の長いベテラン・パイロットは恐怖よりも緊迫した不安をかんじた。

しかし、訓練をやっと終了したばかりの靑年士官には、つめたい恐怖と興奮とがいりまじっていた。

待機しながら、朝食にとったニギリ飯と茶が、胃の中でかたまるのを感じた。

この日はたぶん、かがやかしい勝利をもたらすであろう。

しかし、その勝利をよろこぶために生きてかえれないと、彼らは覚悟していたのだ。サイはなげられた。○六〇〇、「赤城」の飛行甲板で淵田は発進命令をくだした。 |

|

「万歳!」の声におくられて空母から発進する艦上攻撃機

|

どよめく「万歳」の声と、ちぎれんばかりにうちふられる戦闘帽におくられて、攻撃隊は、あけそめたオアフの空に飛びだっていった。

一五分以内に無事に戦闘機隊四二機、水平爆撃機隊四九機、急降下爆撃機隊五一機、雷撃機隊四○機、計一八三機の第一次攻撃隊が発進した。

それは記録的にはやい発進であった。

九州の発艦訓練では天候がよいときでも二〇分はかかったからである。

それが発艦所要時間が短縮されたにもかかわらず、わずか二件の事故しか出なかったのである。

「加賀」の攻撃機一機がエンジン故障をおこし、戦闘機一機が「飛竜」の甲板から水中に落下しただけであった。

発進した攻撃隊が円をえがき、編隊をくみ、オアフ島に方向をとったとき、南雲が満足感をあじわったのは、もっともなことである。

これで、彼の恐怖はとりこし苦労だったことが証明されたのであった。

top

**************************************** |