|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

11 12

4 戦争は避けられなくなった

南雲中将の希望を裏切り日本は、対米戦争への道を着実にすすんでいった。

フランスがドイツ軍に敗れたことを利用して、一九四〇年(昭和十五年)に日本軍は初めて支那以南に進出した。

日本はフランス領インドシナ(仏印=ベトナム)のルートから重要物資が蒋介石軍に送りこまれていることを口実に、日本軍により仏印北部国境を管理せねばならぬと主張した。

フランス・ビシー政権にたいするドイツの圧迫は仏印の植民地総督にたいする日本側のおどしとあいまって、ついに仏印総督に、日本軍による北部インドシナの占領を同意させた。

日本軍が進駐するや、さらに圧迫がくわえられた。

仏印総督カトルー将軍はインドシナ全土(ベトナム、カンボジア、ラオス)を日本軍の保護下におくことを受入れざるをえなかった。

日本軍の仏印進駐は敏速に行われ、仏印全域を支配下におさめた。

いまや使用可能となった仏印の空、海各基地から、日本軍はさらにタイ国への南進の態勢をしいた。

タイ国政府は仏印の例にならうよう要求されて、日本政府の“保護”を受入れることに同意した。

日本の議会で仏印進駐の決定が発表されたとき東条陸相は「もし必要とあらば、米英との戦争をも辞さない」と大みえをきった。

だが、米英とても仏印をとりもどすために戦争する用意をしていなかったことは明らかだった。

だから東条の言葉は、外見ほど実際は挑戦的なものではなかった。

どちら側も戦争をのぞんでなかったのだ。

しかし、東南アジアのきわめて重要な戦略地域に、強力な日本軍が進出したことは、つよい警戒心と、怒りをよびおこした。

米・英・オランダの三国は、日本軍の占領拡大がきまった四八時間以内に日本の在外資産を凍結し、対日禁輸にふみきった。

その数日後に、ルーズベルト大統領はいっさいの石油の対日輸出禁止を断行し、つづいてオランダもオランダ領東インド諸島(蘭印=インドネシア)の油田からの石油供給を禁止した。 |

ルーズベルト大統領。対日石油禁油を断行、

その結果、日本を蘭印の油田獲得のため戦争にふみきらせた

|

1 軍事優先に陛下のお怒り

総理大臣近衛文麿公爵。日米交渉の責任者であった。

この日米交渉の難交で近衛が退陣し東条が首相になる。 |

ルーズベルト大統領あての親書をたずさえてホワイトハウスに入る野村大使。彼は海軍の軍人だった時、ルーズベルトと個人的な親交があった。

|

「経済戦争は始まった」日本の一新聞は社説に書き、日本が石油の禁輸には、いかに弱体であるかを強調した。

経済封鎖に直面して、日本はやんわりと、だが着実に首をしめられることになった。

石油禁輸が解禁にならないかぎりオランダ領東インド(主としてボルネオ)の油田を占領することは、日本海軍にとって死活の問題であった。

石油の貯蔵量はわずか数ヵ月しかない。問題は蘭印の油田の占領が必要かどうかではなく、それを敢行するのに、どのくらいの時間の余裕がのこされているかであった。

このような事態に直面し、海軍の首脳部は近衛に単刀直入に告げた。

「日本は石油がいるのです。戦争か平和か、おそくも十月までに決断をくださねばなりません」。

首相の近衛文麿は、古い貴族の息子で、身のこなしの立派な、また文化人としての、すぐれた資質をもっていた。

しかし、彼は歴史のこの時点で、いまや戦争突入を制御しにくくなった。

|

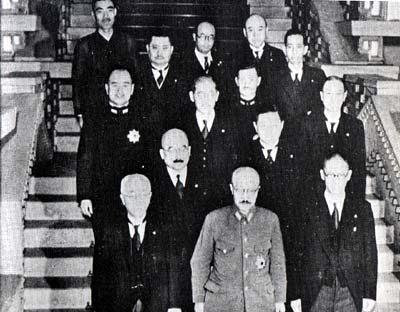

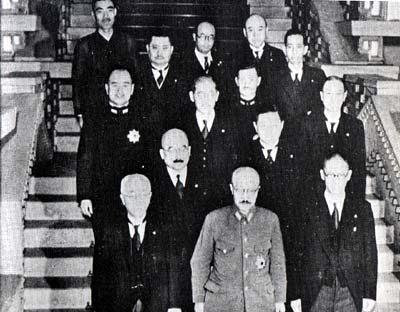

昭和16年10月18日、東条内閣成立、やがて太平洋戦争に突入した |

近衛のせっかちな性格は、戦争以外にかわるべき方策はまずない、という立場へ祖国を追いこんでいった。

そのような事態にたちいたるや、彼は自分がつくりだした暗い影におびえた。

一方、ワシントンでは、駐米日本大使である独眼の野村吉三郎提督が、絶望的な外交交渉にとりくんでいた。

それは海軍軍人としての彼の力量をこえたものであり、コーデル・ハル国務長官との交渉はほとんど進んでなかった。

(それにはオランダと英国の重要な利害もかかっていたが、この交渉は完全に米国自身の問題となっていた)。

過去二、三ヵ月のあいだに、米国の態度は硬化し、いまや米国は蘭印だけでなく、中国全土からの日本軍の撤退を主張してゆずらなかった。

しかし、このような日本軍の大規模撤退は、帝国陸軍の士気を傷つけないで、達成することは不可能であった。

将軍たちは近衛に、米国の提案を断固として拒否せよとつめよった。

譲歩するなら米国のほうがすべきであるというわけだ。

だが、ハル国務長官のほうも、同じように一歩もゆずらなかった。

ハルは、いまこそ強硬な態度で臨むべきときだと信じていた。

日本は名誉ある平和をうることができよう。

だが、それは海外の広大な帝国領土を放棄した平和でなければならない。

ハルはミュンヘン会議における英国の屈辱と失敗をわすれはしなかった。

そして米国は対日融和政策をとるべきでないと決意していた。

また、彼に影響をあたえていたのは、日本の国力は、中国で日中戦争のために枯渇しつつあるという当時の米国人一般の見解であった。

(これは希望的観測にすぎなかった。

中国軍の抵抗の規模や日本軍の損害について、蒋介石政府から出された水まし報告をもとにしたものだった。

真相はまもなくわかった。

一九四一年(昭和十六年)の日本は、その軍事的潜在能力の頂点にたっしようとしていたのだ。

そして、その軍事力のほんの一部分が、中国にふりむけられていたにすぎなかったのだ)。

結局、経済制裁で日本は屈服するだろう、との報告が米専門家たちからだされたとき、ハル国務長官は、日本にたいし断固たる態度をとることを決意した。

すなわち極東での米軍兵力は大いに増強されつつあった。彼は、時は米国に味方していると、考えたのである。

ワシントンでの外交交渉が行きづまるとともに、近衛首相の頭上には海軍首脳部の最後通告が“ダモクレスの剣”(ギリシャ神話=ダモクレスの頭上に髪の毛一本でつるされている剣)のようにぶらさがっていた。

近衛は米国とみずから直接交渉しようとこころみた。

東京駐在の米国大使のジョゼフ・グルーをつうじ、彼は自分とルーズベルト大統領との間で頂上会談をハワイで開くことを提案した。

日本の議会でこれを発表されるや、そのような会談は日本の枢軸同盟国たるドイツを当惑させるとの理由から、同提案は非難された。もっとも、軍部は会談には反対したが、実際には、提案を拒否はしなかった。

だが、この提案は米国でも、同様に歓迎されなかった。

かくて米国政府がこれを拒否したとき、近衛が首脳会談に、いくぶんでも抱いていたかもしれない希望は、全く消えさったのである。 |

コーデル・ハル国務長官(左)とジョゼフ・C・グルー駐日アメリカ大使

|

九月三日にだされた米国の回答は、このような会談を考慮するには、そのまえにあるていどの、なんらかの実質的な合意が両国政府のあいだになければならない、とハッキリきめつけたものであった。

十月までに決断をくだせ、とせまる日本の軍首脳部につきあげられ、さらに米国の強硬な覚書に心痛した近衛首相は、今度は天皇の助言をあおいだ。

首相は自分が軍を説得して、南太平洋に作戦を拡大する計画を断念させる見込みがほとんどないことを、知っていた。

そして、天皇が軍に対してそのようにせよと命じるかもしれないことに、希望をつないだ。

御前会議が召集された日の前日の九月五日、近衛は一人で天皇に拝謁した。

天皇は近衛から事態の趨勢(すうせい)をきき、おどろいた。

信じられないといったようすで、天皇は「開戦の準備が外交交渉よりも優先しているというのか」と聞きただした。

近衛は「そのとおりでございます」とこたえ、陛下が介入されることを希望した。

すぐさま、陸軍の参謀総長杉山元大将と海軍の軍令部総長永野修身大将が宮中に呼ばれ、天皇からするどい質問をうけた。

南方地域での作戦を成功させるには、どのくらいかかるのか、と天皇はたずねた。

「三ヵ月と思います」と杉山総長はこたえた。

「お前は支那との戦争はすぐおわるとかって言ったではないか。

しかも、四年もたつのに戦闘はまだつづいているではないか」と、天皇はひややかに反論した。

近衛が後日、書いたところによると、「杉山参謀総長はうなだれ、一言も答えることはできなかった」。

そこで、永野提督が杉山に助け舟をだし、天皇にむかって、事態はきわめて重大であります、とのべた。

永野も杉山も、対米交渉に賛成していた。

しかし、敏速に、何か手をうたねばならなかった。

もし外交交渉が失敗すれば、最悪の事態にそなえておくのが、彼らの義務であった。

「統帥部は前と同様に、外交を優先させているというのか」 天皇はハッキリとした保証をもとめた。 |

陸軍観兵式にのぞまれた天皇。陸軍大元帥服を着用されている

|

杉山も永野も「そのとおりであります」と天皇にこたえた。

その翌日の御前会議で天皇は沈黙をまもっていた。

近衛が内閣の「帝国国策遂行要領」を読みあげたときも、天皇は一見、冷静なようすをとられていた。

「天皇の尊厳」を維持するため、議事には自分のほうから積極的に発言しないのが、しきたりとなっていた。

天皇のために発言する役は、枢密院議長の原嘉道(はら・よしみち)にゆだねられていた。彼はその席上でのべた。

「いまや、平和の希望はすべてすてられ、日本の進路として、現在は外交よりも戦争に重点がおかれているような印象をうけている」。

海相の及川古志郎提督が立ちあがって「戦争よりも外交がいまも優先しています」と原議長に保証した。

しかし、杉山と永野は一言もいわなかった。

ちょっとした沈黙がつづいた。

そのとき、出席者全員がおどろいたことには、天皇は立ちあがって、この会議で意見をのべたのである。

「最高統帥部が疑念をはらそうとする用意ができてないのは、まことに遺憾である」

天皇はこのようにいってから、ポケットから一枚の紙片をとりだし、つぎのようにつづけた。

「明治天皇の御製の一つをいま読みあげたい。

よもの海みなはらからと思ふ世に、など波風の立ち騒ぐらん――。

自分はこの御製をくりかえし拝誦してきた。

そして世界に、明治天皇の平和の考えをひろめる決意を固めている」

これをきいた出席者一同は明らかに感動していた。天皇の言葉にふくまれている意味よりも、事態はきわめて重大であり、あえて一言いわねばならないと、陛下が考えられたことに感動したのである。

天皇が着席されてから、数分間沈黙がつづいた。

ついに永野提督が立ちあがり、陛下にたいする最高統帥部の忠節をちかうとともに、御心をなやませたことを恐れおおく思っていると奏上した。

また外交の重要性を認識していることを確約した。彼はまた「自分も他の統帥部のものも、武力行使は最後の手段であると考えている」と発言した。

近衛首相の手記によれば、このあと御前会議は“かってない緊張した空気のうちに”散会となった。

2 「Z作戦」を図上演習 top

天皇の介入という未曾有のことがあったにもかかわらず「国策遂行要領」を天皇が積極的ではないにしろ承認されたと、あえて信じていたものもいた。

この国策計画が発表されたときに、天皇は正式にこれを拒否しなかったのである。

天皇が同計画を拒否できたかどうかは意見のわかれるところである。

すでに、天皇は「天の日嗣(ひつぎ)」(天皇の位)としての立場をそこなわずに、自分の微妙で複雑な権限のゆるすギリギリのことをやったのである。

さらに、その時点では、天皇は、パールハーバー攻撃計画を、全く知らなかった。

なぜなら杉山参謀総長と永野軍令部総長は天皇への忠節を口では誓っていたが、二人ともこの点で、天皇をだましていたのである。

八月中旬までには、陸軍参謀たちは、最終的な南方作戦の詳細な計画を準備していた。

すでに、これら作戦への参加がきまっていた海軍部隊は上陸作戦支援の演習をやっていた。

東京の海軍大学校で、模型艦船をつかって行う年次海軍図上演習は、ふつうなら十一月か十二月に開かれることになっていた。

しかし、情勢の重大化とともに、海軍軍令部と連合艦隊司令長官の権限のもとに指令がだされ、一九四一年(昭和十六年)度の図上演習は、九月中旬にくりあげられることになった。

三人の海軍大将、七人の海軍中将、六人の海軍少将、七人の海軍大佐、二〇人の海軍中佐が時間どおり東京に集った。

永野軍令部総長が天皇に拝謁した三日前に、図上演習ははじまった。

だが、九月五日に山本連合艦隊司令長官が「Z作戦」を提示するまでは、誰も彼のパールハーバー奇襲攻撃計画を知らなかった。

陸軍と協力して行う、ありきたりの支援作戦の予行演習のあとだけに、山本は自分の作戦計画が大論争をよぶことを予想していた。

全くそのとおりとなった。

予備的な討論の段階でも、同計画に熱意をしめしたものは、誰もいなかった。

それが大胆な計画である点では、ほとんど全員が一致した。計画実施は可能であるというものもいた。

しかし、最大の心配はこの作戦で空母を何隻失うことになるか、ということだった。

サイコロがふられ、二隻を失うという結果が出た(図上演習で予見できない戦運をはかるとき、日本海軍はサイコロで、うらなう方法をもちいた)。

山本長官の側近のグループ以外では、そのような冒険には賛成するものはほとんどいなかった。

もちろん、上級将官は誰も支持しなかった。

しかし、この計画は図上演習の一つとして、すすめることで一致した。

そこで出席者は、オアフ島にどのように近接するかについて、議論をはじめた。

これについて疲れを知らぬ源田中佐は、三つの可能なルートを案出していた。

第一は南方ルートで、マーシャル群島を経由するもの。

第二は中央ルー卜で、ミッドウェー南方を通るもの。

第三は北方ルートで、他の艦船と遭遇する可能性が一番少ない。

だが、ほとんどの日本の艦船は比較的航行距離が短いので、ハワイに直航するには途中海上で燃料の再補給をうけねばならない。

しかし、秋と冬は北太平洋には嵐が多いため、これが困難になる。特に駆逐艦のような比較的小型の軍艦の場合には、二回も洋上で給油をうけねばならないから、ますますむずかしい。

このような理由から南雲提督は南方ルートのほうがよいと、強く主張した。

「天候は我々に味方してない」と、彼はいった。

「あなたが、そのように思われるなら、米海軍の提督も同じように考えることでしょう」と源田は指摘した。

それで南雲提督は、北方ルートにもとづいて演習を行うことに同意した。

また、北方ルートとして、アリューシャン列島とミッドウェー島の中間ルートをえらぶことになった。

演習のため、参加者は二つの組にわけられた。

青組は日本を、赤組は米国を代表した。一回目の予行演習では、攻撃はまず失敗であるとの審判がくだされた。

日本軍の諜報部が米軍の出方を予見し、それにもとづいて行動した赤帽が攻撃の日の朝、南雲の部隊を発見した。

そして、南雲部隊の攻撃機隊は米戦闘機の迎撃をうけたというわけである。

審判の判定では、これにつづく米軍の反撃で南雲部隊の飛行機の半数は撃墜、空母二隻は撃沈され、他の艦船も甚大な損害をこうむったことになる。

3 「奇襲」は二回目の図上演習では成功 top

二回目の図上演習は、かなり成功だった。艦隊は慎重な計画にしたがって暁闇を利用して直接、北方から近づいていった。

米軍偵察機の行動限界点にたっしたときは南雲部隊は発見されず、奇襲に成功した。

審判は今度は米軍側の損失は甚大であり、日本軍側はほとんど無傷であるとの判定をくだした。

この結果で「Z作戦」にたいする反対がへったというわけではなかった。

提督たちは、いぜんとして、同計画はあまりにも危険が大きいし、日本の海軍力にギリギリいっぱいの負担をかけると考えていた。

それに、軍令部はすでに全艦隊を南方進攻作戦に投入する計画を完成していた。

このために、軍令部は一体となって山本長官の冒険に反対した。

特に軍令部総長の永野大将は、もっと広い見地から、計画に疑いをいだいていた。

彼は「米国の士気をかきたてる必要がどこにあるのか」と主張した。

山本長官のように彼もしばらくのあいだ、米国で生活し、米太平洋艦隊と米国の工業力にたいしては、健全な尊敬の念をいだいていた。

「ジャワ攻略に全力を集中し石油資源を確保しよう。

それから、米太平洋艦隊がわが近海の水域にやってきたときに、これを撃滅しよう」と、彼は力説した。

米海軍の力が、おそるべきものであることを知っている点では、永野総長も山本長官と全く同じだった。

だからこそ、山本は日本が米海軍に勝つチャンスがあるとすれば、ただ一つ、即座にこれを粉砕するほかはない、と確信していたのである。

日本が時をかして、米軍側が力をたくわえるのをまっていたら、米海軍のほうが、さきに日本艦隊を撃滅する可能性がきわめて大きい。

4 「Z作戦」には軍令部は反対 top

山本長官は、つぎのように主張する――日本はパールハーバーをたたき、同時に、ジャワを攻略するにたりるだけの航空母艦を、充分もっている。

米太平洋艦隊が攻撃してくるまえに、どうして両方の作戦を、一緒にやらないのか。

もし我々がパールハーバーで、米太平洋艦隊に致命的な一撃をあたえたならば、日本がフィリピン、マレー、東インド諸島を占領するまえに、米太平洋艦隊が立ちなおれるとは思えない――。

だが、軍令部はこの作戦計画にはやはり賭(か)けの要素が多すぎると主張した。

成功のただ一つの見こみが、米艦隊を奇襲できるかどうかにかかっているからだ。

そして、もし奇襲ができなかったならば、攻撃は日本側にとって、大変な災害となる。

反対意見の底にあったのは、「Z作戦」はすでに確立された伝統的な海戦の考えに反するという感覚である。

すなわち米、英両国やドイツの提督たちと同じように、日本の提督たちも、この点については、みな戦艦万能主義を頭から信じこんでいた。

彼らの考えかたでは、海戦とは巨大な主力艦同士が、あいまみえて戦うというものだった。

このためにこそ、日本の艦隊は、砲火力で米国と三対五の比率におかれた、戦前の一〇隻の戦艦を中心に増強してきたのである。

日本は、戦艦の威力を信じ、さらに戦艦中心の艦隊は無敵であると確信していた。

このために「大和」「武蔵」の二隻の世界最大の戦艦が建造されており、一九四二年(昭和十七年)には就航する予定であった。

さて二〇年以上にわたり、日本海軍の秘密攻撃の目標は、米艦隊を全滅させることだと、きめられていた。

この目標を達成するための手段は、戦艦対戦艦の海上決戦であり、その場所はマーシャル群島付近の水域であることが、再三、確認されていた。

戦艦は不沈の戦略的威力をもつという理論を信奉する海軍軍人たちは、ハワイの航空攻撃という戦略転換には不信の念をいだいた。

さらに「Z作戦」に反対する人々のおおくは、航空機という比較的新しい兵器にたよることは間違いであると、まじめに考えていたのである。

それは、航空攻撃作戦による成功の実例として、ただ一つ、英軍のタラント軍港攻撃があるだけであったからだ。

5 オアフ島占領も士官は要望 top

ハワイ機動部隊指揮官として、すでに任命がきまっていた南雲忠一提督も気乗りしておらず、べつの反対意見をだした。彼は日本軍の空母は重要な石油地域の攻略作戦支援に投入すべきであると信じていた。

さらに、彼は「最大の空母でも二、三発の爆弾をくらえば活動不能となろう」との予言的な警告をおこなった。

彼の言葉はそれから九ヵ月後のミッドウェー海戦であらためて思いおこされるようになった。

だが、全員が山本長官の計画に反対したわけではなかった。航空機に関心のふかい山口多聞海軍少将は、熱心に同計画を支持した。

もし米太平洋艦隊を無傷のままにしておいたら、日本はどのようにして、南方作戦で成功をおさめることができようか? 彼は強く主張した。

若い士官たちは同計画が大胆不敵である点に感激し、公然とこれに熱意をしめし、さらに作戦規模を拡大することをのぞんだ。

彼らは奇襲攻撃につづいて上陸作戦を敢行し、パールハーバーとオアフ島を占領することをのぞんだ。

このために、軍令部との激論が、さらに展開された。

軍令部は、日本の輸送船はオランダ領東インド諸島やマレー作戦のため必要であると主張した。

したがって、きわめて危険な作戦のために、一隻たりとも軍艦をまわす余裕はないというわけだ。

この議論では、山本長官も軍令部側に味方した。

南方作戦完了までは、上陸用舟艇をまわすことは不可能で、それには、おそらく一ヵ月はかかると予想されたからである。

また、オアフ島に上陸をくわだてることはおろかなことである。

それまでには米軍はパールハーバー攻撃から立ちなおれるだろう。

また、水陸両用作戦部隊の護送船団の航行速度がおそいため、上陸作戦は海と空からの敵の攻撃にさらされる危険が、きわめて大きい。

さらに、たとえ上陸に成功したとしても、オアフ島に占領部隊を維持するには、補給という絶対必要な問題が生じるからである。 |

山口多聞少将。山本長官のパールハーバー攻撃作戦を熱烈に支持した一人でこの攻撃に第二航空戦隊「蒼竜」「飛竜」をひきいて参加した

|

6 「Z作戦」を士官が自由討議 top

九月いっぱい、軍令部と山本長官の連合艦隊司令部の参謀士官たちはあつまって、来年の全般的な作戦計画について、一連のはてしない議論をかさねた。

「Z作戦」は意見一致できない問題として、いちおう棚上げされたかたちとなった。

図上演習のあと、山本派の大西滝治郎少将でさえも、同提案支持から後退した。

彼とはじめから気乗りしていない南雲提督はともに、山本長官にこの作戦を断念するように熱心に忠告した。

米軍諜報部のファイルのなかで記述されていた山本提督の略歴によると、彼は「きわめて有能であり、性格は激しく、ポーカーではいつも勝っていた」、という。

その山本は、熱烈な激しさで、同僚たちの忠告をしりぞけた。

「Z作戦」がいかに、とほうもない計画のように見えようとも、山本は自分の主張が絶対に正しいと確信していた。

したがって、もしも日米戦争が必至であるならば、彼は自分の名声と軍人としての生涯までも、計画完遂にかける決意をしていた。

もっとも、米軍諜報部がいかに有能であるかを、もし、山本が知っていたなら、はたしてそれほどまでの自信をもっていたかどうかは疑問であろう。

九月に、空母二隻が撃沈される可能性をふくんだ図上演習の参謀研究が発表された。

連合艦隊に乗り組んだ士官たちのあいだでも、パールハーバー攻撃作戦の是非についての論争がひろがっていった。

十月十一日、いろいろな流言や議論に終止符をうつため、山本長官は旗艦に幹部士官一同を集め、会議を開いた。

和気あいあいとした夕食のあと、山本は一同に「Z作戦」への反対意見を、記録にとどめないから、自由に発言してほしいと告げた。

この型やぶりのやりかたに勇気づけられた反対論者たちは、次々と立って計画についての心配をのべた。

この危険な作戦には、帝国海軍の大部分の艦艇が投入されることになる。

もしこの作戦が失敗すれば、戦争がはじまるまえに、日本はすでに敗れたことになるだろう。

ソ連の動きも警戒しなければならない。

また、過去数ヵ月、政治情勢は悪化の一途をたどっているので、米軍側は奇襲攻撃にそなえる準備をしていることも予期される。

もし米軍が「Z作戦」の実現性を見破っているとすれば、日本軍は自分のほうから、敵のワナに跳び込んでいくことになろう。

作戦を行う時期の太平洋の状況からみて、途中で各艦船に燃料の洋上補給をすることは不可能になるだろう。

7 「Z作戦」の承認を軍令部に強要 top

こういった調子で議論がつづいた。

ついに、山本長官は立ちあがり、一同は沈黙した。

ゆっくりとした口調で、やや皮肉をこめながら、山本は断固として、つぎのように宣言した。

「みんなの意見を聞いたが非常に興味ぶかかった。ここでとりあげられた問題のあるものは、適切なものであった。

それらの諸点には留意しよう。

だが、長期間にわたり戦略情勢を検討した結果、Z作戦は日本の大戦略には不可欠であるとの結論に達した。

したがって、自分が連合艦隊司令長官であるかぎり、パールハーバー作戦は断固として敢行することをハッキリさせておきたい。」

これで連合艦隊では、もはや議論の余地はなかった。

山本の指揮下の幹部士官の全員は、外交官たちが日米の合意達成に失敗したときは、山本は自分の思いどおりに事をはこび、帝国海軍をパールハーバー作戦に投入するにちがいないことを、いまや知ったのである。

しかし、日本海軍での組織の最高位にある軍令部はなおも「Z作戦」には反対していた。

そして、十月末、軍令部は山本長官に五項目にわたる詳細な計画反対の文書をおくった。

それで山本の作戦計画は許可されないかのように思えた。

だが、なににつけても山本はポーカーの達人であるだけに、かけひきにたけていた。

山本の特使として黒島亀人(くろしま・かめと)海軍大佐が長官の手紙をもって東京に派遣された。

黒島大佐は「Z作戦」計画の承認をとりつけないかぎり、絶対もどってくるなとの、つよい指示を山本からうけていた。

山本はその手紙のなかで、つぎのように書きしるしている。

「ハワイに米艦隊がいることは、日本のノドもとにあいくちをつきつけられたようなものである。

宣戦が布告されたとき、わがほうの南方作戦は、ただちに側面から米艦隊の重大な脅威をうけることになろう。

ハワイ作戦は絶対必要である。

これを実施しないかぎり、自分は司令長官としての責任をはたせる自信はない。

作戦には多くの困難があるが、だからといって、それが不可能だというわけではない。

一番心配なのは天候だが、海上での燃料補給の可能な日は、一ヵ月間に七日もある。

だから成功のチャンスはけっして少なくない。

もし幸運にめぐまれたら、我々は、かならずや成功する。

ハワイ作戦が万一失敗におわれば、武運が我々に味方していないことをしめすだけである。

そのときこそ、きっぱりと全作戦を中止するときである」。

さらに山本は「もし本計画が失敗したならば、これは戦争に敗れたということである」とむすんだ。

8 軍令部の反対意見の根拠 top

この手紙が黒島大佐によって軍令部作戦課長の富岡定俊(とみおか・さだとし)大佐に手渡されたとき、富岡大佐はありありと困惑の色をみせた。

作戦の成功について絶対の自信をもっていないかぎり、このように激しい調子で、山本は自分の意見をのべなかったであろう。

しかし、富岡大佐は感情にながされるわけにはいかなかった。

彼はかさねて「Z作戦」にたいする、代表的な五項目の反対意見をくりかえしてのべた。

第一に、作戦の成功はただ奇襲だけにかかっていること。

第二には、約六〇隻の艦隊を投入する大作戦であること。

第三に、これらの艦船を開戦一ヵ月前に派遣せねばならず、敵の注意をひきやすいこと。

第四に、英・米・ソ連各国の諜報網が強化、拡大されたと信じられること。

第五に、軍令部は秘密が保持できるかどうかを疑っていること、以上の五点であった。

軍令部では開戦とともに、米軍がただちに日本軍にまっこうから堂々と立ち向うだろうとの意見には、同意していなかった。

彼らの判断では、米軍はまずマーシャル群島に前進基地をつくるだろう。

それから島づたいの飛び石作戦をくわだてるにちがいない。ということは、いかなる危険をおかしてまでも遂行せねばならないほど、ハワイ攻撃作戦は重要で不可欠のものではないのである。

たとえ同作戦をやらなくても、日本軍は時間的余裕をもって米艦隊との海上決戦にその全力を集中できる。

また、そのために日本海軍は長年のあいだ猛訓練をかさねてきたのである。

この米海軍との待望の艦隊決戦は月本側がよく知っている近海水域でやったほうが、より賢明であるというわけであった。

しかも、ハワイ作戦に参加する全艦船の大半は、その進撃の途中、洋上給油をうけねばならない。駆逐艦の場合は、少なくとも二回の補給を要する。

また気象の統計によると、北太平洋では海上での燃料補給に適している天候は一ヵ月のうち七日しかない。

もし燃料補給が不可能とわかればハワイ作戦は失敗し、参加した全艦船は他の作戦計画からムダな転用をしたことになる。

ひとつつまずけば、次々と支障がでてくるものである。

海上での給油が困難となれば、封鎖している無電を使用せねばならず、そうなれば機密が保持できなくなるのだ。

|

一九四一年、軍令部総長永野修身大将、当時の海軍のトップである彼も反対であったが、

「認められなかったら連合艦隊司令長官を辞任する」との山本の強い意志に引きずられて、承認した。

|

9 永野軍令部総長ついに承認 top

軍令部の無電諜報部は、米軍が毎日実施している哨戒飛行が、オアフ島から六〇〇マイル(約一〇〇〇キロ)の地点にまで拡大されたことを知っていた。

これは、ハワイ攻撃機動部隊が米軍機によって発見される可能性があることを意味する。

しかも、日本軍の各航空母艦は攻撃機隊を発進させるまえに、パールハーバーの二〇〇マイル(三六〇キロ)以内にまで近接しなければならない。したがって、米軍の反撃を受ける危険はかなり高いであろう。

また、このような作戦計画がすすめられていることが、少しでももれたら、当時、日米両国間で進行中の外交交渉を、たちまちぶちこわしてしまうにちがいない。

山本長官の特使の黒島大佐は反対論にたいし、山本長官の主張している一番つよい論理で反論した。

だが、議論はどうどうめぐりをするだけであることを知り、黒島は、山本長官に電話をしてもよいかときいた。

電話からもどってから、黒島はこういった。

「長官は作戦計画が採用されるのかどうか、知りたいといっておられる」。

だが、返事はどっちつかずのものだった。そこで、黒島大佐はキッパリといった。

「山本長官は自分の計画が採用されないなら、自分はもはや連合艦隊司令長官としての職責をまっとうすることはできないと、あなたに言うように私は命じられてきた。長官は辞任し、同時に長官の全幕僚も辞めるということです」

このおどしは感銘をあたえた。

富岡作戦課長はびっくりして、どのように答えてよいかわからなかった。

そこで上官に相談するからしばらく待ってほしいと黒島大佐に求めた。

それはまさに感動的な瞬間だった。すなわち山本五十六と軍令部の最後の対決であったのである。

山本はこの対決に、自分の生涯をかけた。軍令部総長だけが回答をあたえることができるのである。

緊張したまま、黒島大佐は永野総長の部屋の外で、決定がくだされるのを待っていた。

やがて、永野総長が出てきて、黒島大佐の肩に手をかけてこういった。

「わしは作戦計画を承認するよ」。しぶしぶ承知したわけである。

いずれにせよ、山本五十六大将の勝ちであった。永野軍令部総長にとっては、連合艦隊の司令長官の地位に山本提督をおかないで、日本が開戦することなど、とうてい考えられなかったのである。

その日は一九四一年(昭和十六年)十一月三日であった。パールハーバー攻撃のちょうど三五日まえだった。

top

**************************************** |