|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

9 10

11 12

7 ハワイ攻撃の準備段階

山本長官が「Z作戦」のプランを仕上げかけていたころ、空母搭載機の搭乗員訓練はきびしさをましていた。

山本がもっとも急を要する問題として考えていたのが、この訓練であり、しかもこのことは厳に秘密をたもたねばならなかったことから、複雑な事情にあった。

パイロットたちに訓練の目的を話すことは、とてもできることではなかった。

さらに水平爆撃機、雷撃機、急降下爆撃機、戦闘機といった、ちがった種類の航空機を、きめられた時間までに、ひとつのまとまった攻撃力として、編成せねばならなかった。

もし「Z作戦」が十一月のおわりにでも実施されることになると、時間はきわめてわずかしかなかった。

ただ、さいわいなことは、訓練場所となった鹿児島湾は、この目的に理想的なところであった。

海抜一二〇〇メートルの火山である桜島はパールハーバーのフォード島に見たてられ、鹿児島市をようする鹿児島湾一帯は、パールハーバー軍港とその周辺のアメリカ海軍工廠という想定で、まさにこの目的のためにあるかのような地形であった。

農家の人たちは、たえまない爆音のため、鶏が卵をうまなくなったと苦情をいっていた。

だが九月の末ごろになると、住民は“海軍航空隊のサーカス”とよんで、受入れるようになった。

一日に四回、パイロットたちは空母からの離艦、着艦訓練をやらされた。

ついで雷撃機が城山の上空をうなりをあげてとび、岩崎谷でさらに高度を下げると、右に向きをかえて海岸にむかった。

そこで水面すれすれにとんで魚雷発射の訓練が行われた。

一方九州のべつの場所では、急降下爆撃の訓練が行われていた。

高度一五〇〇メートルからつっこんで、ぎりぎりの高度で引きおこすというものであった。

それまでのやりかたは、高度六〇〇メートルが爆弾投下の最低高度であった。

しかし一〇〇%の正確さをうるため、爆撃隊員たちは高度四五〇メートルで爆弾を投下することを命ぜられた。

たえざる訓練と、この爆弾投下高度の引き下げによって、急降下爆撃の精度は向上した。

|

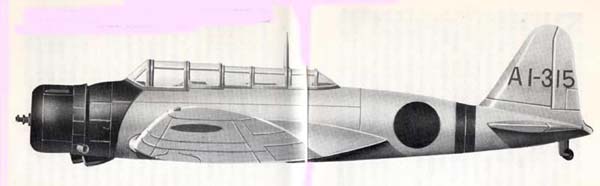

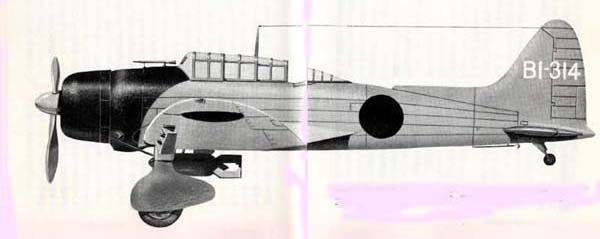

九七式艦上攻撃機12型(中島B5N2、連合軍のニックネーム“ケイト”)。

発動機:中島「栄」11型1000馬力

武装:7.7ミリ機銃1、魚雷1または爆弾1000キロ

最大速度:380km/h/3600m(km/h/高度)

航続距離:約2000km

|

|

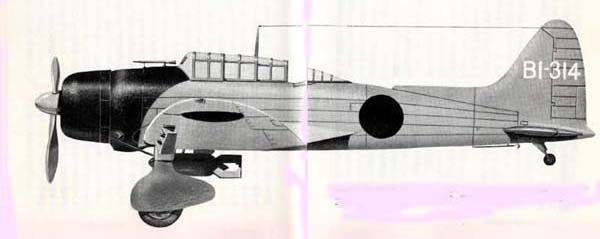

九九式艦上爆撃機11型(愛知D3A1、連合軍のニックネーム“パル”)

発動機:三菱「金星」44型 1000馬力

武装:7.7ミリ機銃3 爆弾250キロ1

最大速度:390km/h/3000m

航続距離1850km

|

1 高々度水平爆撃の猛訓練を開始 top

高空からの水平爆撃は、さらにやっかいな問題であった。

海軍航空隊はかって中国で、全くとるにたりない対空砲火に対してさえも、水平爆撃でロクな戦果をあげえなかった。

このため山本長官は、水平爆撃には批判的で、艦船のように動いている目標をとらえるには不向きだとしていた。

だが動かない目標に攻撃が限定されるのなら、爆撃精度は改善されるはずだと信じていた。

基本的な問題は、日本の爆撃機についている爆撃照準器は、米国や英国のものにくらべて精度がおとるという点であった。

このため照準は、爆撃手の目と勘(かん)にたよるほかはなかった。

これは訓練によって改善できた。もっとも優秀な爆撃手をのせた飛行機が各編隊を誘導するという方法がとられた。

これらの“射手”が爆撃投下のボタンをおし、編隊の他の爆撃手はこれにならうというやりかたである。

十月に行われた爆撃コンテストで、五機の爆撃機が高速でジグザグに動く標的艦にたいする高々度水平爆撃で、五〇%の命中率をあげた。停泊中の艦船に対しては八〇%の命中率が予想された。

直面していた難問は、搭乗員訓練だけではなかった。

三月に源田(げんだ)航空参謀は、きたるべき攻撃のさい、予想される技術上の障害のおもなものをあげた。

たとえば米太平洋艦隊がこれまでのやりかたを変えないとすれば、米艦艇は港内で二列に停泊しているはずで、その場合内側の艦を魚雷で攻撃することは不可能だということ。

さらには港内はせまく、二列にならんだ外側の軍艦でも湾の対岸から四八〇メートルほどしか離れておらず、しかも雷撃針路にあたるその対岸周辺には高い建物やクレーンなどいろいろな障害物がある――などである。

そのほかにも、パールハーバーの水深は、わずか一二メートルしかないという問題があった。

日本の航空魚雷は沈下深度が二〇メートル以上になるように設計してあった。

このため雷撃機から発射された魚雷が、海底のドロにもぐってしまわないよう、新型魚雷を開発しなければならなかった。

そしてもう一つは、攻撃の主目標は主力艦であるので、その厚い装甲を貫通しうる爆弾が開発され、同時にそれを投下する適正な高度がテストされねばならなかった。

2 浅海用魚雷をただちに開発 top

科学者、技術者はこれらの問題を解決するのに懸命であった。

戦艦の装甲を貫通する爆弾のほうは、それほど困難ではなかった。

だが、浅海用魚雷の完成は、簡単にはいかなかった。

ほとんどたえまのない研究と実験ののち、やっと設計ができあがった。

それは深く沈まないように特殊な安定板を取付けたもので、時速二七〇キロ以下の速度で、七・五メートルから一五メートルの高度から発射されたとき、八〇%の効率をあげるものであった。

この設計を採用するという決定がなされたのは、時間的にぎりぎりの段階であった。

生産は九月の中旬から始った。

そのため最初の機動部隊が日本をはなれるときまでには、新式魚雷は一部の雷撃機しか装備できず、空母「赤城」は残りを装備するため十一月十八日まで待たねばならなかった。

それをつんで「赤城」がヒトカップ湾に急行し、ようやく他の空母に新式魚雷を配分することができた。

一方、雷撃隊員の訓練はつづけられていた。

十月中は、洋上での移動目標攻撃の基本訓練をおわり、つぎの段階は停泊艦にたいする浅海用魚雷攻撃の応用訓練であった。

雷撃隊員のほとんどは、この新しい訓練がどのような意味をもつか、理解にくるしんだ。

そしてバカげたものだと思った。

というのは、停泊艦への攻撃は実戦ではあまり重要性がなく、動く目標への攻撃のほうが、命中させることがずっとむずかしいという明白な理由からだった。

だが訓練命令が出されてみると、気のゆるみは一瞬にして吹きとんでしまった。

それは、隊員たちがこれまで教えられていた安全規則を、全く無視するものであったからだ。

鹿児島市内の家屋の屋根をかすめてとび、山形屋デパートをすぎると、すぐ高度を二〇メートルに下げ、時速二七〇キロの水平飛行にうつり、海岸からわずか四八〇メートルはなれた目標に、模擬魚雷を発射せよという命令であった。

時速二七〇キロで海面スレスレを飛ぶということは、ほんのちょっとしたミスでも、海中突入を意味する。それだけではなかった。

魚雷を発射したあと、急上昇すると同時に、右に急旋回しなければならなかった。

この訓練には、大胆と細心の微妙なバランスが要求されていた。

毎日、雷撃機の猛訓練が行われた。鹿児島市民もその騒音には慣れてしまった。

全隊員は五〇回以上の飛行訓練をやらされた。

全部で何千回というこの訓練中、やはり多少の事故はあった。

3 名コンビの源田(げんだ)と淵田(ふちだ)

top

パールハーバー空襲を指揮するには、第一級のパイロットの腕をもち、しかも人並以上の指導力をかねそなえた人物が必要であった。

源田中佐の推薦で、彼の親友で海軍兵学校同期の淵田美津雄少佐(当時)が攻撃隊長に任命された。

二十九歳のときすでに三〇〇〇時間の飛行時間をもち、日支事変の経験者でもあった。

飛ぶことがなによりすきで、激務に耐え、外向性で、生まれながら行動の人であった。 |

第一次攻撃隊指揮官淵田美津雄中佐一ミッドウェー海戦で負傷、戦後プロテスタントの牧師となった

|

一方、淵田と苦労をともにすることになった源田は、すばらしい一流の航空参謀であった。

他人のバカげたことを、だまってみていることができず、自分より能力のないものには、我慢のできない性格だった。

これにたいして、淵田は部下をひきつける人なつこい人望家であった。

源田と淵田の二人はまたとない名コンビで、この組み合わせは「Z作戦」に必要な訓練の成功に、おおいに貢献した。

淵田があとになってのべたように

「源田が台本を書き、パイロットたちと、私とがそれを演出した」のであった。

パールハーバー奇襲の台本は、寸秒をあらそうタイミングと無比の正確さが要求された。

このことは、各パイロットが、いつ、どこででも、かれに要求されているものはなんであるかを、正確に知っていなければならなかった。

各人がそれぞれの攻撃目標を認識しているということが、もっとも重要なことであった。

この目的のため、十月もおそくなって空母「赤城」の艦内に、パールハーバーとその周辺の地形の模型が組立てられた。

源田はパイロットたちを「赤城」にあつめ、用意した模型をみせながらパールハーバー攻撃計画をはじめて明かした。

動かない目標への攻撃訓練の謎は、いまや明白になった。

秘密厳守が作戦成功のカギであると念をおしたあと、源田はパイロットたちが関心をもっている計画の概要を説明した。

彼の特徴である無表情で単調な話しぶりで、攻撃のさいの二つの可能性をのべた。

一つは、もし奇襲に成功すれば、まず雷撃機が魚雷攻撃し、すぐあとをおって、水平爆撃機が爆弾を投下、最後に急降下爆撃機がとどめをさす。急降下爆撃機は、雷撃、水平爆撃による爆煙を利用して攻撃する。

第二は、もし奇襲が失敗したときは、最初に急降下爆撃機と水平爆撃機が強襲をかけ、ついで戦闘機の援護のもとに雷撃隊が魚雷攻撃をおこなう。

この二つの方法は進入順序と攻撃方法が異なるので、どちらの攻撃方法をとるかは、オアフ島に接近するまでのあいだの、高度三〇〇〇メートルで攻撃展開するまでに決定しなければならないという、むずかしさがあった。

だれもが源田航空参謀のキビキビした、核心をついた詳細な説明に感銘をうけた。

だが、百戦練磨のパイロットたちも、背筋がこおるような恐怖を感じたと、あとでもらしていた。

4 奇襲予定日きまる top

十一月五日、山本連合艦隊司令長官に大海令(大本営海軍部奉勅命令)第一号が発令された。

「一、帝国は自存自衛のため、十二月上旬、米国、英国および蘭国(オランダ)に対し開戦を予期し、諸般の作戦準備を完整するに決す。

二、連合艦隊司令長官は所要の作戦準備を実施すべし。(後略)」 |

ここにパールハーバー攻撃は夢でなくなり、いまや現実のものとなった。

のこされた問題はただ一つ、決行の時期をいつにするかだけであった。

それをきめるため、山本長官は太田艦隊気象長を呼んだ。

決行の日を決めるには、月齢と曜日を考慮にいれねばならなかった。

太田は十二月十日をすすめた。この日は月がかくれる日であった。

だが日本の十二月十日は、ハワイの十二月九日の火曜日にあたる。

山本はハワイの太平洋艦隊がいつも月曜日にパールハーバーを出港し、金曜日に演習から帰ることを知っていた。

火曜日ではパールハーバーに多くの艦艇はいない。そこで、攻撃決行はその日にもっとも近い日曜日がえらばれた。

十一月五日には東京で、御前会議がひらかれていた。

そこでは簡単に、日本の最後通告をふくんだ二つの提案が承認された。

その提案は野村駐米大使と来栖(くるす)特派大使によって米国務省に手渡されることになっていた。

だが出席者のだれも、それが米側に受入れられるとはおもっておらず、御前会議の真の目的は、日本の開戦準備が十二月はじめの開戦に間に合うかどうかの検討にあった。

すべていまや、ととのった。十一月六日には作戦の仕上げの最後の舞台稽古が九州の佐伯湾で行われた。

六隻の空母と航空機三五〇機が模擬攻撃に参加し、オフア島を想定して、三二〇キロはなれた目標をねらった。

この演習はうまくいき、山本長官は多忙でみることができなかったが「攻撃はみごとなり」という、彼の祝いのことばが艦隊につたえられた。

翌日、南雲(なぐも)中将は

| 「Y日は十二月八日の月曜日、ハワイ時間では十二月七日とする。 機動部隊は厳重な秘密行勳のもとに、十一月二十二日までにヒトカップ湾に集結せよ」 |

という山本長官からの作戦命令第二号を受取った。

南雲は、そのときでもまだ、この作戦に気乗り薄で、作戦中止をのぞんでいた。 |

空母「翔鶴」より発進する急降下爆撃機、九九式艦上爆撃機

|

5 潜水艦、三群にわかれて出航 top

機動部隊の各艦はそれぞれの基地で、行動準備に入った。

作戦にぜひ必要と思われるもの以外は全部おろされ、ありとあらゆるスペースは予備燃料を積む場所にされた。

空母でさえ飛行甲板以外のおいた場所にはドラムカンが積みこまれた。

横須賀軍港に錨をおろしていた第一航空艦隊旗艦「赤城」から南雲長官は“戦闘作戦”は十一月二十日までに終了すべしという命令を出した。

十一月十一日に、福留少将の後をついで連合艦隊参謀長になった宇垣纏(まとめ)は、機動部隊の各戦隊司令官に感動的なメッセージをつたえた。

「巨大な艦隊がパールハーバーに集結している。わが艦隊は緒戦の一撃でこれを壊滅させねばならない。

もしZ作戦が失敗すれば、わが海軍は二度と立ちあがれない、悲惨な運命におちいる。

逆にパールハーバー奇襲が成功すれば、ウォターローの戦いのように、あとの戦局を有利にする。

この理由から、わが帝国海軍は成功を期するため、攻撃目標を軍艦と航空機に集中している。

米国の巨大な重工業産業はただちに軍艦、航空機、そのための軍需物資の生産に転換するであろう。

アメリカの人的資源が動員されて、我々にたちむかえるようになるまでには、まだ数ヵ月かかろう。

もし緒戦で敵の主要地点全部を一撃のもとに撃破することによって、我々が戦略的な優位にたてば、米国が準備不足のあいだに、我々は、のちの作戦を有利に展開することができよう」。 |

そして宇垣は最後に「天佑神助を信ずる」と結んだ。

関係者全員は、いまや山本長官のきめた時間どおりに事をはこんだ。

南雲の指揮する第一航空艦隊が出動する一週間前の十一月十八日から二十日にかけて、三グループにわかれた二七隻の伊号大型潜水艦が、呉(くれ)と横須賀の基地から出航した。

これらの潜水艦は、パールハーバー攻撃が始るまえに、オアフ島ちかくの定められた位置につくことになっていた。

もし南雲の攻撃が失敗し、米艦が太平洋に逃げだそうとしたとき、潜水艦はこれらに重大な打撃をあたえるはずであった。

もし必要ならば、これら潜水艦はハワイ水域に残ってパールハーバーを封鎖し、米西海岸からくる補給物資や人員を阻止するためでもあった。

|

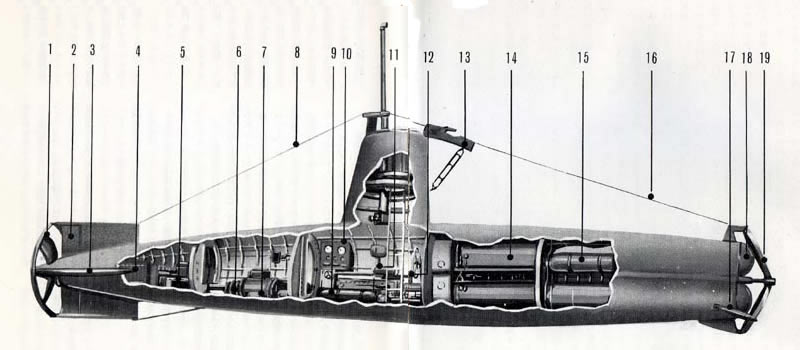

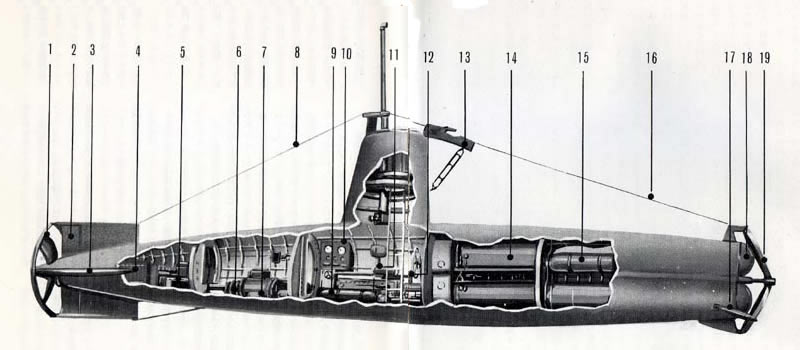

日本海軍の秘密兵器――特殊潜航艇(正式呼称は甲標的)――

排水量:46トン(水中)乗員:2人 全長:26メートル 直径:約2メートル

発動機:600馬力一軸電動機 最大速力:34キロ(水中)

武装:45センチ魚雷発射管2 |

1 推進器防護 2 垂直舵 3 後部安定板 4 電池 5 変速器 6 電動機 7 発電機 8 後部張線 9 酸素ボンベ 10 計器板 11 操舵席 12 舵輪 13 防潜網切断器 14 魚雷発射管 15 魚雷発射用圧縮空気ボンベ 16 前部張線 17 前部安定板 18 魚雷発射孔おおい 19 発射孔防護 |

6 特殊潜航艇五隻が参加 top

最後に出航した五隻の潜水艦には日本海軍の秘密兵器が積んであった。

それは五隻の特殊潜航艇で、パールハーバー攻撃当日の日の出前に同湾内にしのびこみ、攻撃中はずっと水中にひそんでいるように命令されていた。

日没後米軍側が日本軍の攻撃がおわったと思ったときに浮上し、奇襲をくわえるというものであった。

この小さな潜航艇は、日露戦争のとき考えられた“人間魚雷”にヒントをえていた。

当初のねらいは、日本特有の特攻兵器で、母艦から発射された魚雷を、人間が操縦し、人もろとも命中させるというものだった。

はじめは訓練した軍人をムザムザ死なせるのはムダなことだと、この計画はにぎりつぶされた。

だが、潜航艇を乗員とともに回収する方法が案出されて、山本長官がこの特殊潜航艇の利用価値を説得され、一九四一年までに二〇隻の“ミゼット”(日本海軍では甲標的とよばれた)が建造された。

重さ四六トン、長さ二三・六メートル、幅一・八メートルで、八時間の航続距離(約九〇キロ)をもち、最高五時間潜航できる設計であった。

五隻がパールハーバー攻撃に参加することになった。

それぞれに二人が乗り組み、目標ちかくにまでは、伊号潜水艦の甲板にとめられてはこばれた。

特殊潜航艇の乗組員は、だれも生きて日本に帰れるとは思っていなかった。

戦争末期のカミカゼ特攻隊と同じ自己犠牲の精神が要求され、彼らはよろこんでその運命を受入れた。

潜水艦隊の母艦である「香取」艦上で行われた壮行会の席上、特殊潜航艇の乗組員たちは清水光美第六艦隊司令長官に、日没までまたず、自分たちの判断で攻撃する許可を申し出た。

潜航艇攻撃隊長は「パールハーバー攻撃中、だれかがきっと興奮して、傍観できなくなるものが出るでしょう」といった。 清水は計画をかえることに不賛成であったが、最後には同意した。

この結果、特殊潜航艇の各指揮官は、すきなときに攻撃でき、空襲に呼応することもできるようになった。

機動部隊の出発をかくすため、念入りな注意がはらわれた。

そこでだれも艦隊が北にむかうとはおもっていなかった。

服も冬用と熱帯用の両方が支給された。

多数の航空機がいなくなったと思わせないため、ちかくの航空部隊は町の上空を臨時になんども飛ぶことを命ぜられた。

陸上の海軍部隊は、できるだけ多くの者を外出させるようにしたので、水兵たちがいつもとかわらず町々にみられた。

東京にいる外国の諜報員たちは、連合艦隊は日本にいるだけでなく、乗組員の半分は休暇をとっているという判断をしたほどだった。

機動部隊は出航してから、いっさいの無線連絡を禁止された。

結果として、無線の通信量がへることになるので、いったん「Z作戦」の艦隊が出航するとすぐ実施される、偽の通信計画も準備されていた。

無線通信量を数週間前からふやしていたので、無線活動が減少したということは気づかれなかった。

十一月一日からは、艦隊のコール・サインも変更された。これは重大な時だけに米軍の無線諜報部を混乱させるためであった。

この結果、十一月中、無線傍受をしていた米国諜報部の分析はかなりの間違いをおかした。

十一月十七日に南雲中将の艦隊がヒトカップ(単冠)湾にむかっていたとき、ワシントンとホノルルは

「日本の空母は大部分、呉と佐世保地区にいる」

という報告をうけていた。十一月二十七日に機動部隊がハワイにむけ順調に航行していたときも

「空母は日本の海域にいる」

という報告だった。あとになって米国諜報部は、無線傍受チームが、当時おもな日本艦隊の行方を見失ったことをみとめた。

十一月の末にハワイの米太平洋艦隊のキンメル司令長官が

「日本艦隊はどこにいるとおもうか」

ときいたとき、ハワイの海軍諜報部長は

「日本の水域にいるとおもいます」

と答えたが、実はどこにいるか知らなかった。キンメルが

「まさかダイヤモンドヘッドのちかくにあらわれるんではあるまいね。どうなんだ」

と皮肉をいったのにたいし、部長の答えは、

「そうなるまえに見つかればよいですね」

というものだった。

そのとき、南雲の艦隊は目標に半分以上のところにあり、山本のカムフラージュ作戦はうまくいっていたのだ。 |

7 機動部隊、本土を出航 top

十一月十七日の午後もおそくなって山本長官は「赤城」艦上で機動部隊の幹部に別れを告げ、幸運を祈った。

簡単で、むしろ、ぶっきらぼうともいえる訓示のなかで、米国のはげしい反撃にそなえねばならないと警告したあと「この作戦の成功を“期待”する」とむすんだ。

こうした場合、司令長官はたんに「成功を“望む”」というのが普通であった。

山本の“期待”ということばは、自信の表明だとうけとられた。

これをきいて将兵たちは、きたるべき戦闘の勝利のために乾杯し、天皇陛下万歳! を三唱した。

その夜、佐伯湾(大分県の東海岸、豊後水道にある)に集結していた機動艦隊は灯火を消し、錨をあげて、ひそかに出航した。

その他のグループも、あちこちの港から、目的地で合流するため出航した。

全部で三一隻が参加し、空母六隻、戦艦二隻、重巡洋艦二隻、軽巡洋艦一隻、潜水艦三隻、駆逐艦九隻、それにぶかっこうな油槽船八隻で、つぎのような編成であった。

空襲部隊(南雲忠一中将)空母=赤 城、加賀、蒼竜、飛竜、瑞鶴、翔鶴。

支援部隊(三川軍一中将)戦艦=比叡、霧島。 重巡=利根、筑摩。

警戒隊(大森仙太郎少将)軽巡=阿武隈 駆遂艦=谷風、浜風、浦風、磯風、霰、霞、陽炎、不知火、秋雲。

補給部隊(大藤正直大佐、新美和貴大佐)油送船=極東丸、国洋丸、健洋丸、極洋丸、神国丸、東邦丸、東栄丸、日本丸。 |

三隻の潜水艦は一足さきに出航し、南雲艦隊の警戒役をつとめることになっていた。

また二隻の駆遂艦「潮」と「曙」はパールハーバー攻撃と同時刻にミッドウェー島の米空軍基地を破壊する任務をあたえられていた。

ハワイ攻撃機動部隊は十一月二十二日までに、千島列島最大のエトロフ島のヒトカップ湾にあつまった。

千島列島は一六の島からなり“煙っている島”ともよばれていた。

いつも霧がかかっていたからで、旅行案内書にものっていなかった。

東京の北一六○○キロのところにあり、荒海にかこまれていた。わずかに漁師が住んでいるだけだった。

一方、「Z作戦」にとって、ここは海賊バカニエの夢のかくれ家ともいうべき、完璧な場所だった。

ときおり灰色の冬空から降る雪のなかで完全な孤独をたもちながら、史上最強の空母艦隊は、錨をおろして、つぎの命令をまった。

十一月二十二日、南雲中将はパールハーバーの模型のある「赤城」艦内の一室に幕僚を集めた。

そこには最近ホノルルから帰ったばかりの鈴木少佐がいた。鈴木はべつに耳新しい情報をもっていたわけではなかったが、幕僚たちは、時が時だけに彼がじかに集めた報告をすごく歓迎し、一言もききもらすまいとした。 |

ヒトカップ湾:ハワイ攻撃機動部隊の

旗艦「赤城」の飛行甲板に翼をやすめる零戦

|

鈴木は、週末におけるアメリカ艦隊の港内での習慣を話してから、オアフ島にある飛行場のようすと、島の空軍力を説明した。

8 南雲中将の不安消えず top

南雲はだまって鈴木の報告をきいていたが、それがおわると、鈴木に一連の質問をあびせた。

このことは南雲が長いあいだ心配でいっぱいだったとの印象をあたえた。

たとえ山本は自信満々であっても、南雲はたしかに不安だった。

オアフ島へいく途中でみつけられる可能性はどうか?

そのときパールハーバーにアメリカ艦隊がいないという懸念はないのか?

攻撃のあとの敵の反撃はどうか?

すべての点について、安心させることは簡単でなかった。

鈴木にできることは、東京で山本長官や軍令部の参謀にすでに話したこと、つまり勝ち目は日本のほうにありそうだということをくりかえしただけだった。

パールハーバーに空母がいるかどうかについては鈴木は自信ある答えができなかった。

米空母という、もっともねらっている獲物を、つかまえられないおそれは充分にあった。

ハワイ攻撃機動部隊最高指揮官として南雲中将はとの点をもっともおそれていた。

9 米の三首脳も開戦切迫を知る top

翌十一月二十三日の朝、機動部隊の全艦の艦長、幹部士官は、特別会議のため旗艦「赤城」に集められた。

そこには、まだ今度の計画を知らされていないものもいた。

なかには単純に、今度もまた演習だろうと考えていたものもいた。

そうした幻想は、南雲がどうしてこのような戦力がヒトカップ湾に集結しているのかを説明されたとき消えてしまった。

ただ南雲は、東京からの最終命令をまっているところで、絶対間違いなくパールハーバーを攻撃するときまったわけではないと、つけくわえた。

もしワシントンでの微妙な交渉がうまくいけば、機動部隊は日本に帰ることになり、もし交渉が決裂すれば、攻撃することになるわけだった。

このうえない危険にみちた作戦だが、成功させることは、日本の戦争計画上絶対に必要であった。

ワシントンでは、外交筋はすでに日米交渉は決裂だとみていた。

マーシャル陸軍参謀総長とスターク海軍作戦部長は、ルーズベルト大統領に、戦争が始るのを、できるだけおくらせるように進言していた。

だが大統領、海軍首脳の三人のだれもが、戦争がさしせまっていることを知っていた。

AP通信は、ビルマのラングーンからハワイにかけて、日本のすべての兵力は戦闘配置についたと報道していた。

“マジック”とよばれた暗号解読によって、ワシントンでは日本の外務省の最後通告の期限が十一月二十九日であり、それ以後は、ズルズルと自動的に行くところまでいくということを知っていた。

このことは十一月の末ごろに、日本が再び引き返すことはない一連の事件の最初のものが始るということを意味していた。

つまりただ一つのこと――戦争――であった。

この皮切りとなる事件は予定よりやや早めにおこった。

十一月二十五日、山本長官は南雲中将にたいし、ハワイに向け出発せよと命じた。

top

**************************************** |