|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

9 ト・ト・卜の連送無電――「全軍突撃せよ」

|

1941年(昭和16年)12月7日朝、パールハーバーにおける太平洋艦隊の配置。

最大の死者を出した戦艦アリゾナは、今もそのままの位置に沈められており、その上にアリゾナ記念館が造られ、

多くの人が訪れる場所になっている。また近くには東京湾でマッカーサーと重光外相が降伏文書の調印を行った

戦艦ミズーリーも係留されており、ハワイの日系のガイドさんがパールハーバーの観光案内をやってくれている。

|

|

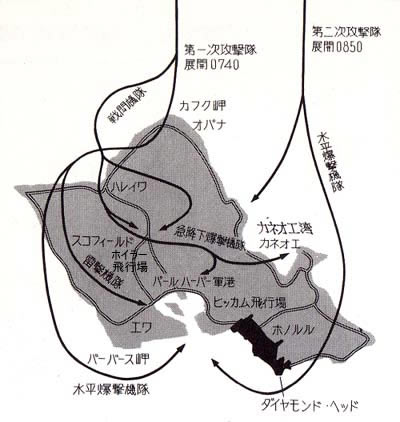

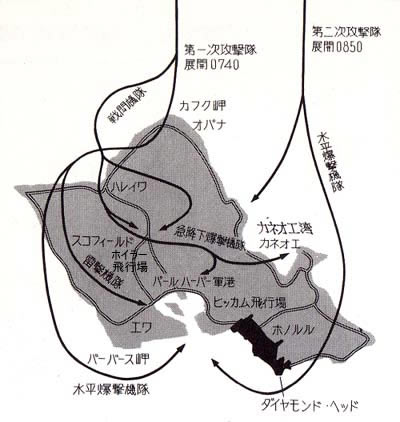

パールハーバー攻撃計画図

|

座礁した日本軍特殊潜航艇から発見されたパールハーバーの海図 |

ハワイでは、十二月七日午前六時十五分(現地時間)であった。ホノルルは日曜日で、まだ眠っていたが、この日こそ、歴史に“恥辱の日”としてしるされることになったのである。

総指揮官淵田中佐のひきいる第一次攻撃隊一八三機が発進するや、空母の乗組員は、つぎの攻撃隊の飛行機を飛行甲板に整備した。

この攻撃には合計三五三機が参加したが、このような空軍力の集中は、当時までの戦史では最大のものであった。また攻撃隊のほかに、三九機が機動部隊の上空をカサのように援護していたし、四○機が予備として待機していた。

機動部隊のすべての将兵は、最後の飛行機が飛び立つのを見送ったとき、これが日本にとって歴史的瞬間であることを、誇りをもって感じた。

「赤城」の作戦室で源田参謀は、淵田からの第一報を待ちながら、自信がよみがえってくるのを感じた。

「私は、なんの心配も気がかりもなくなった自分におどろいた。

万全の準備で、すべてをなしおえた」と語っている。

瀬戸内海の旗艦「長門」の山本連合艦隊司令長官は、源田参謀ほどの自信はもっていなかったし、東京の軍令部の提督たちは、暗い不安をいだきながら、しらせをまっていた。

淵田の攻撃隊には日本の運命がかかっていたが、淵田隊はいまや、パールハーバーまで数十分の距離に近づきつつあった。

最初に受取った通信は、第一次攻撃隊より一時間はやく発進した二機の偵察機のうちの一機から来たものであった。

それは「真珠湾は米艦であふれており、警戒の兆候はない」と報じた。

1 「われ奇襲に成功せり」 top

午前七時四十九分、淵田機の無電は「ト・ト・ト」(全軍突撃せよ)を連送した。

卜は、日本語の突撃の最初の音であり、それは第一次攻撃隊が攻撃を開始したことを意味した。

数分後には万事うまくいったという暗号、すなわち「われ奇襲に成功せり」の「卜ラ・トラ・トラ」が打電された。

これは機動部隊からただちに日本に転電された。

しかも、淵田のよわい電波は、東京と山本司令長官の旗艦「長門」でも傍受された。

提督たちは、しずかな満足をもってこれをきいたが、この通信こそ、太平洋からインド洋にわたる戦争の幕あきであった。

この無電をうけるや、日本航空隊は数千キロにわたる戦線の目標にたいする攻撃に進発し、兵隊を満載しエンジンをかけていた船団は、連合国の領域へ七方面からの侵入を開始した。

かくて日本軍は一連の予定された目標を攻撃すべく、行動にうつったのである。

「赤城」艦上では、草鹿参謀長が南雲司令長官にむかい、礼儀正しく頭を下げた。

呉では「長門」の作戦室で、山本連合艦隊司令長官は、そのニュースを冷静に受取った。

彼のただ一つの反応は、参謀の一人に

「攻撃の時間を慎重にしらべてみよ。攻撃がいつはじまったかは、きわめて重要である。攻撃は予期したよりも早くおこなわれたようにおもえる」

と語ったことであった。

山本長官は、まだ日本の最後通告が伝達されていなかったことを知らなかった。

たぶん彼はそうなるのを懸念していたため、帝国海軍の無罪を確認させておこうと熱望していた。

事実、非難の責任は日本の外交機関がおうべきであった。

パールハーバーは警告をうけるに、充分な時間をもっていた。

ワシントンにおける米国の無能は、おそらく決裂しそうな交渉があまりにも長くつづいたという事実に影響されて、機会をのがしてしまったのである。

一四項目の日本の覚書きは「日本政府はここに、今後、交渉を維持するも、妥結にたっするをえずとみとむるのほかなきむねを、米国政府に通告するを遺憾とするものなり」とむすんでいるが、この暗号は、ワシントンの日本大使館では予定よりもおくれて日曜日の朝になってもまだ解読されず、またタイプにも打たれていなかった。

ところが米国の“マジック”情報は、これを前夜のうちに傍受し、日本側より五時間もはやく、この最後通告を解読していた。

淵田が「トラ・卜ラ・トラ」を打電するより二時間もまえに、日本の宣戦布告は「紫」暗号を読むことのできるワシントンの高官の手中にありえたのである。

だが、彼らがそれを見たときは、淵田の攻撃隊はすでに米太平洋艦隊の大部分を粉砕していた。

2 天候も攻撃隊に有利に top

淵田の攻撃隊に話をもどそう。攻撃隊が目標に近づくにつれ、天候はだんだんとよくなってきた。

七時十五分、淵田はホノルルのラジオ放送局に波長をあわせて、天気予報「一部曇り、雲はだいたい山岳地帯に……」を満足げにきいた。

これは、攻撃隊が雲にかくれながら目標に接近できることを約束した。

緑のオアフ島は、美しい好天とともに目ざめた。ホノルルの青空には、いくつかの羊毛のような雲が浮いていた。

山岳には積雲がかかり、新鮮な北風がふいていた。その北風に、日の丸をつけた日本の攻撃隊がのってきた。

日本軍にとって、すべては完ぺきであった。特にオアフ島の米軍将兵たちで、朝の美しさを楽しもうと起きる者は、ほとんどいなかったからである。

日本との緊張が増大するとはいえ、ハワイではまだノンビリしたムードがつづき、その前夜にはいつものように、いくつかの社交的なパーティがあった。

大部分の人々にとって日曜日の朝はぐっすり眠るためのものであったし、勤務をしなければならないのは、ほんの一にぎりの人でしかなかった。

しかし、オパナのレーダー基地では、ジョゼフ・ロッカードとジョージ・エリオットという二人の兵隊が、午前六時四十五分にレーダー・スクリーンに現れた、オアフ島に近づいてくる一機の国籍不明機の進路をマークしていた。

3 レーダー情報無視される top

オパナは、オアフ島の周辺の戦略地点に設置された、五つの移動式レーダー基地の一つであった。

これらの基地はフォート・シャフターの空襲警報センターと連結され、レーダー基地が見つけたものを迫跡することになっていた。

ふつう日曜日には、ロッカードとエリオットは、その四時間の早朝勤務のあいだに、約二五の友軍機を発見するものと考えていたにちがいない。

またオパナ基地の運営は、だいたい作業員にまかされていた。

基地ははなれていたので、規律も厳格ではなかった。

そしてレーダー・スクリーンが見つけたものにたいする態度も、のんびりしたものであった。

こうして日本機動部隊がとばした二機の偵察機のうちの一機の出現も、重要なものとはみなされなかった。

その後レーダー・スクリーンが北方一三マイル(約二〇〇キロ)に、大編隊と思われるものをうつしだしたとき、ロッカードとエリオットは、フォート・シャフターのセンターに報告することを決定した。

時刻は七時であった。

彼らが空襲警報センターに電話したとき、当直将校は若い未経験の中尉で、訓練のためにそこに配置されていたのだが、電話をきいて「心配するな」と答えた。

彼らがみたものは、ヒッカム飛行場からの偵察機か、カリフォルニアから到店予定のB17「空の要塞」の飛行にちがいあるまいと思った。

(事実、一二機のB17が、まさにこの瞬間、北東から近づきつつあった。しかし、オパナのレーダーにうつった飛行機は、多少東によっており、また数も多く、もっと接近していた)。

さて、午前七時十五分ごろ、淵田の強力な攻撃隊は、パールハーバーに四五分の地点にきていた。

まだ警報をだして、飛行士が空中で侵入者と戦い、水兵が艦砲の射撃配置につくための時間はのこされていた。

それはパールハーバーのアメリカ人にとって最後のチャンスでもあった。

しかしオパナのレーダーが捕えたものを、B17の飛行として捨てさったとき、そのチャンスは失われた。

4 第一次攻撃隊、襲いかかる top

時速三〇〇キロ以上の最高速度をもってはいたが、淵田の飛行機は今日の標準からすれば、幼稚で遅く、攻撃にもろいものであった。

しかしこの特別な朝、この攻撃隊には、たぶん世界でもっともよく訓練された、海軍航空隊の精鋭が搭乗していた。

「赤城」から発進した攻撃隊総指揮官淵田中佐は、八〇〇キロの徹甲爆弾をかかえた水平爆撃隊四九機をひきいている。

その右側には「赤城」飛行隊長村田重治少佐のひきいる雷撃機隊四〇機がとんでいた。

淵田隊の左側には「翔鶴」飛行隊長高橋赫一少佐のひきいる急降下爆撃機隊五一機が、二五〇キロ爆弾を積んでつづいている。

またその上空を「赤城」飛行隊長板谷茂少佐のひきいる零戦四三機が護衛していた。

これらの指揮官はすべてベテランであり、その搭乗員は日本海軍航空隊えりぬきの精鋭であった。

そして彼らは一丸となって、死と破壊の日曜日の朝に、突入したのである。

(村田、高橋、板谷はその後戦死したが、淵田は生残り、プロテスタントの牧師になった)。

攻撃には二つの案があった。

もし奇襲の成功がはっきりすれば、村田の雷撃機隊がまっさきに突っこみ、そのあと淵田の水平爆撃機隊がつづき、高橋の急降下爆撃機隊がヒッカム飛行場と、フォード島の航空基地を攻撃する手はずであった。

しかしもし米軍側が警戒していた場合には、強襲で高橋の急降下爆撃機隊がまっさきに飛行場攻撃をおこない、淵田隊がつづいて対空砲陣地を爆撃、最後に混乱を利用して雷撃機隊が港内の戦艦を仕とめることになっていた。

作戦は午前七時五十五分に開始される予定で、どの方式をとるかは淵田が信号弾を撃つことによって合図することになっていた。

一発の場合は奇襲攻撃で、二発の場合は第二の案が実行にうつされるはずであった。

空母を発進してから一時四四○分、淵田隊はオアフ島の北方海岸線を通過した。

時はまさに午前七時四十分、攻撃隊の三〇〇〇メートル下には、オアフ島が、特別、美しい夜明けのやわらかい色と、安息日の平和につつまれて、しずかに横たわっていた。

飛行場では米軍の戦閾機と爆撃機は、子供部屋の床の玩具のように、きちんと列をつくってならんでいた。

港では、一筋の煙も艦船からあがっていなかった。

すべては眠っているようにみえた。

そしてこの眠気をもよおすような、のんびりした雰囲気のなかで淵田は、のぼりくる旭日をみて、日本にとってこれほどの吉兆はないと考えた。

彼はのちに、つぎのように書いている。

「眼下には米太平洋艦隊の全部が横たわっている。

しかも、どんな楽観的な夢にも現れたことのない隊形である。

私はかつてキール軍港に全ドイツ艦隊が集結したのを見た。

またブレスト港にフランスの戦艦があつまっているのを見た。

さらに観艦式に日本の軍艦が集結するのも見た。

しかし軍艦が、こんなに接近した距離間隔をとって整然と停泊しているのを、平和なときでさえ見たことはなかった。

奇襲攻撃が完全にないとはいえないので、艦隊は常時、警戒態勢になければならない。

この眼下の光景は、全く理解しがたいものである。

米国人は旅順港の話をきいたことがなかったのだろうか」 |

5 奇襲合図にわずかなミス top

ホノルルのラジオは、いぜん軽音楽をながしていた。

淵田は奇襲は成功と決定し、飛行機の風防をひらいて、信号弾を一発発射した。

しかし、全作戦で手はずの狂った、ただ一つのこと――といっても、とるにたらないことだが――がいまや起こった。

すなわち護衛戦闘機隊長の一人が、瞬間的に視界を雲でさえぎられたので、信号を確認できなかった。

そこで淵田はかれに注意するため、もう一発、信号弾を発射した。

しかし二発は、奇襲が成功しない場合の強襲の合図であり、爆撃機が最初に攻撃せよという命令であった。

このため高橋少佐は、指揮下の五一機の急降下爆撃機を高度四五〇〇メートルまであげ、二編隊にわけた。

ついで高橋少佐のひきいる一隊はフォード島とヒッカム飛行場にむかい、坂本明大尉のひきいる一隊は、ホイラー飛行場に突入した。

雷撃隊を指揮する村田少佐は、高橋が合図を間違えたことを知ったが、彼はすでに第一案にもとづいて戦艦群を攻撃するために、海面すれすれまでおりており、できるだけ速かに作戦任務を完了するほかなかった。

急降下爆撃機隊が雷撃機隊よりすこし早く攻撃を開始したという事実は、たいしたちがいではなかった。

奇襲は大成功だったので、どちらにも有効な反撃はなかった。

淵田は、信号弾を発射してから、最初の爆弾が投下されるまでの二分間に、事態がそうなったのを知った。

そしてすぐ通信士にあらかじめ用意した信号「ト・ト・ト」を打電するよう命令した。

日本軍にとっては、攻撃隊に反撃する米軍の能力を破壊することが、何よりも重要であった。

この仕事に五一機の急降下爆撃機隊がわりあてられた。

また空中での反撃がなかったため、零戦隊も爆撃譏隊のあとから、飛行場を銃撃することができた。

最大の脅威になると考えられたホイラー飛行場には、P40、P36など五〇機以上の米戦闘機がいると信じられていた。

そしてこれらの飛行機をできるだけ早く活動不能におとしいれることが肝要であった。

飛行場には、戦闘機を守るために、一〇フィート(三メートル)もあるU型の掩体が建てられていた。

しかし外部からの攻撃より大きいと考えられた現地の妨害工作をおそれて、使用されていなかった。

そして軍の警備員がたやすく監視できるように、戦闘機は格納庫のまえに、きちんと列をつくってならべられていた。

坂本大尉の急降下爆撃機は、それに襲いかかった。米軍機はおあつらえむきの目標であった。

最初の攻撃で基地の四分の一が破壊され、ついで板谷少佐の零戦隊が襲撃にくわわり、基地はみるみるうちに焦熱地獄と化してしまった。

米軍機の一つが攻撃を受けると、それはただちに炎のかたまりとなり、次々に燃え移り格納庫の前は火の海となった。

攻撃がおわるまえに飛行機の三分の一が破壊され、格納庫は大きく裂け、兵舎は爆発し、数百人が死傷した。

ホイラー飛行場では反撃もあったが、勝敗の数は明らかであった。

日本の戦闘機、爆撃機が引きあげたあと、ホイラー飛行場は破壊と廃墟のパノラマであった。

その朝、運命をかけて飛びたった日本の飛行士にとって、全作戦は、訓練よりもはるかに楽であった。

べつの急降下爆撃機隊をひきいた高橋少佐は、ホイラー飛行場に爆弾が落ちはじめるより数分はやく、ヒッカム飛行場に襲いかかった。

ホイラー飛行場では、その目標は格納庫のまえに順序よくならんだ飛行機の列であったが、ヒッカムは爆撃機基地で、そこにある七〇機の爆撃機のなかには、一二機のB17「空の要塞」がふくまれていた。

高橋隊の飛行士がもっていたヒッカム飛行場の地図は、全く時代おくれのものであった。

(この点、吉川書記生とその手先は失敗したようである)。

しかしそれは攻撃隊をさまたげることにならなかったし、高橋隊の攻撃によって、米爆撃機の大部分は使用不能になった。

|

カネオエ海軍航空基地:炎上する「カタリナ」飛行艇

カネオエ海軍航空基地:炎上する飛行艇

|

6 「空襲! 演習ではない」 top

オアフ島の東海岸にあるカネオエ海軍飛行艇基地、フォード島エワの未完成の海兵隊航空基地も同様であった。 これらはパールハーバーからすぐ飛んでいける場所にあったが、すべての飛行機が撃破された。

「パールハーバー空襲! これは演習ではない! これは演習ではない!」

と劇的な文句をフォード島から放送したのは、ハワイ海軍航空隊司令官ベリンジャー少将の幕僚ローガン・ラムゼー中佐であったが、皮肉なことに彼は陸軍のマーチン航空隊司令官とともに約一年まえから、準備不足に強く不平をのべていたのであった。

八時につづいてキンメル太平洋艦隊司令長官から「これは演習ではない」との信号が送られた。

サンフランシスコの米海軍基地は、これを受けてワシントンに送り、ただちにノックス海軍長官につたえられた。

ルーズベルト大統領とハル国務長官がパールハーバー攻撃についてのラムゼー中佐のニュースを知ったのは、ワシントン時間午後二時すこしまえであった。

まさにそのとき、日本の野村大使と来栖大使は、日本の最後通告を手交するために、ハル長官のオフィスの外でまっていたのである。 |

「空襲!これは演習ではない」と劇的な放送をしたローガン・ラムゼー中佐

|

|

炎上するフォード島の海軍機格納庫

破壊されたカネオエ基地の「カタリナ」飛行艇

|

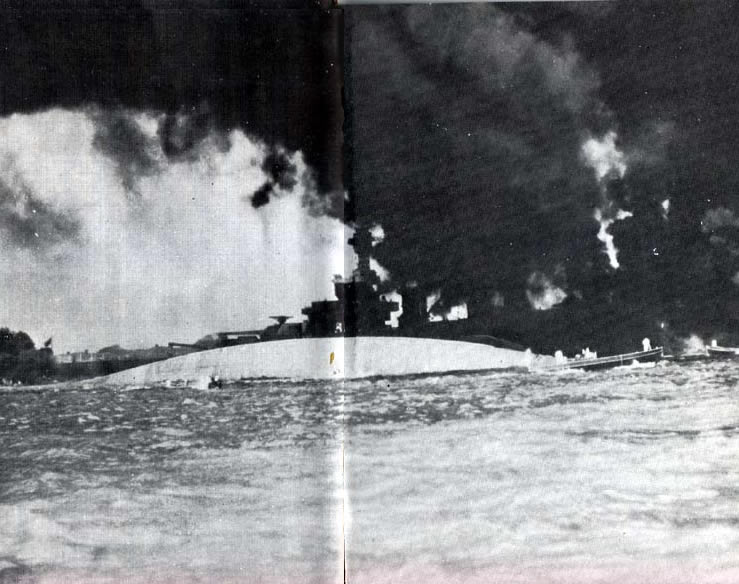

沈没する戦艦「カリフォルニア」

|

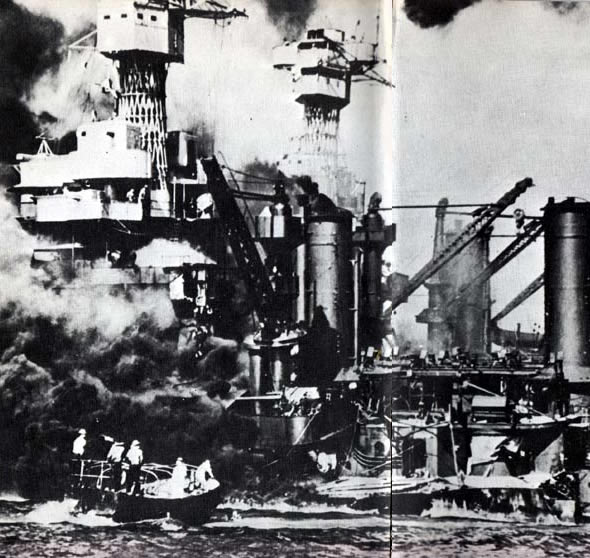

一方、村田少佐の雷撃機隊は二隊にわかれ、八時すぎに戦艦にたいし、低空からの攻撃を開始した。

各飛行士にはそれぞれ目標がわりあてられていたが、まず戦艦「カリフォルニア」「オクラホマ」「ウェストバージュア」が、一ないし数本の魚雷をうけた。

第二回目の攻撃で、巡洋艦「ヘレナ」が雷撃をうけて転覆、そのそばに敷設艦「オグララ」がいた。

第三回雷撃で、巡洋艦「ローリイ」と標的艦「ユタ」があいついで二本の魚雷をうけた。

しかも雷撃機が第二回雷撃のために急角度に上昇をしているときに急降下爆撃機の一部が米艦に急降下で襲いかかった。

戦艦にたいしては、別々の場所から八回にわたる攻撃がおこなわれたが、飛行士の照準はよかった。

この結果は大破であった。

戦艦「アリゾナ」では、耳をろうするホイラーの轟音とともに、前部弾薬庫が爆発し、鋼鉄の巨大な破片があたり一面に雨のように落下、燃料タンクから出た重油は、炎となって海面をおおった。

またべつの攻撃の結果、大爆発が空中にこだまし、黒煙の厚い幕がパールハーバーにたちこめた。

海中では負傷した水兵が力なく泳いでいた。

7 米軍の対空砲火、猛烈に top

淵田隊長は、パールハーバー上空を旋回しながら、いまや自分の水平爆撃機隊の出番が来たと決意した。

四九機の水平爆撃機は展開して六〇〇フィート(二〇〇メートル)の距離をとって一列にならんだ。

淵田は部下に「一発の爆弾も不注竟に投下してはならない。必要ならば何回でも目標をねらえ」と命令した。

(飛行士はこの命令を忠実にまもった。淵田自身「カリフォルニア」に投弾するまでに三回も照準しなおしている)

水平爆撃譏の長い列は一万二千フィート(四〇〇〇メートル)の高度で目標上を通過したのち、右に進み、二回目の照準にはいるためコースを変えた。

しかしこのときまでに、米軍もショックから回復しはじめていた。

そして爆撃機は二回目からは、軍艦や地上からの対空砲火をうけた。

攻撃隊の周囲で炸裂する砲弾のうす黒い斑点は、一部の飛行士を混乱させ、多くの飛行機はまたも照準をやりなおさなければならなかった。淵田は、つぎのようにのべている。

「私は爆弾が落ちていくのを見まもるために床に腹ばいになった。

四個の爆弾は、完全な形で、悪魔のように、落ちていった。

目標は非常に遠かったので、私は爆弾が投下されたのかどうかほんのすこし疑った。

爆弾はますます小さくなり、私は見うしなわないかと息をつめていた。

爆弾が目標に落ちていくのを見まもりながら、私はすべてを忘れた。

爆弾はケシ粒のように小さくなり、そしてついに軍艦の上に現れる小さな白い煙になって、私の視界から消えた」 |

8 第二次攻撃隊が戦場に到達 top

爆弾を投下したあと、淵田隊長は一万五千フィー卜(五〇〇〇メートル)に上昇、そこで旋回しながら、攻撃の成果を確認しようとしていた。

いまや対空砲火、特に軍艦とドック地区からの砲火は、非常にはげしくなったので、弾幕をとおして下をみることは困難であった。

しかし淵田が見ることのできたものからは、パールハーバーが納骨堂に変わり、ほとんどすべての戦艦が沈没ないし、火災をおこしたことはあきらかであった。

午前八時四十分、淵田機の通信士は、第二次攻撃隊がオアフ島の東海岸を通過したと報じた。

淵田は「赤城」に帰投するまえに、あらたに到着した第二次攻撃隊が攻撃を開始するのを見ることができた。

「瑞鶴」の嶋崎重和中佐指揮下の一七〇機は、第一次攻撃隊がまだパールハーバーに向っているときに発進し、第一次攻撃隊が攻撃をおわっていないうちにやって来た。

何故なら淵田の水平爆撃機隊は目標をねらって、何回も爆撃をやりなおしていたからである。

淵田は第二次攻撃隊にたいして、目標についての指令をあたえようと計画していた。

しかしこれはかならずしも必要でなかったし、燃料の点から淵田はこれ以上、長く戦場にとどまることはできなかった。

少数の落後者をのぞいて、第一次攻撃隊は単機または数機一緒になって、オアフ島北西二〇マイル(約三〇キロ)の待機海域に、午前八時四十五分までに帰投した。

そこには爆撃機が旋回していて、出力の弱い無線しかもたない戦闘機が母艦に帰投するのを助けていた。

米軍機があとをつけて、機動部隊の場所を知るかもしれないと予測されたので、帰投には念入りに敵をあざむく案が作成されていた。

一隊はオアフ島から西方にむかい五〇キロ飛行したのち、真北に変針した。

べつの一隊は三〇キロ南方に飛び、その後、大きな円をえがいて北にむかうコースをとった。

淵田はぎりぎり最後までとどまり、こうしたギマン行動をとるには、燃料が不足していたので、まっすぐ帰投した。

また彼は迷子になった飛行機があとに残っていないことを確かめてから、戦場を去った。

待機海域のちかくで、彼は落後している零戦二機を誘導したが、これが第一次攻撃隊の最後の帰投であった。

|

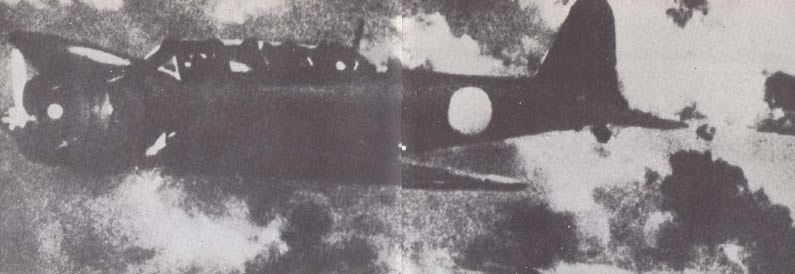

突っ込んでくる第二次攻撃隊の九九式急降下爆撃機

|

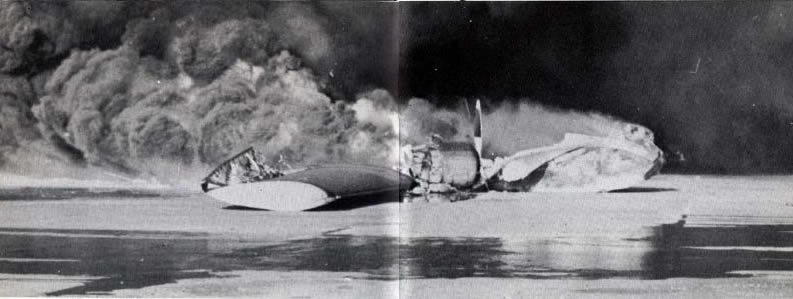

自爆した零戦の残がい(神風攻撃の始り)

|

9 飯田大尉の零戦が体当り top

艦上では朝いらい、南雲長官は機動部隊をパールハーバーに四〇カイリ(七〇キロ)ほど近づけた。

彼はオアフ島から二〇〇カイリ(三六〇キロ)以内には、けっして接近しようとはしなかったが、燃料が不足し対空砲火で損傷をうけた飛行機にとって、最後の数キロがどんな大きな差違を生ずるかを知っていた。

第一次攻撃のおわりと、第二次攻撃開始のみじかい小休止のあいだに、米軍は必死につぎの攻撃にそなえた。

このため第二次攻撃隊は第一次攻撃隊ほどらくではなかった。

「蒼竜」飛行隊長江草隆繁少佐のひきいる急降下爆撃機は八〇機からなり、当初の使命は、米空母群の撃滅であった。

だが空母がいないので、急降下爆撃機は第一次攻撃をまぬがれた戦艦群に目標を変えた。

港いっぱいにもうもうとたちこめる煙は、爆撃機が目標をねらうのを困難にした。

しかし江草少佐は、もっともはげしい弾幕をはっている軍艦を攻撃するのがよいと判断して、爆撃隊をひきいて、砲火のもっとも厚いところに突っこんでいった。

一方嶋崎少佐の水平爆撃機隊は、ヒッカム飛行場、フォード島およびカネオエ空軍基地に集中攻撃をくわえた。

第二次攻撃隊には、護衛として零戦三六機が参加していたが、米軍機には一機も遭遇しなかったので、指揮官の飯田房太大尉は、カネオエ飛行場を襲撃する決意をした。

飯田大尉は支那大陸で三年間戦闘に参加したベテランで、酒のすきな二十八歳の青年だが、これが最後の飛行となった。

米軍の対空砲火は、彼が予期したより、ずっとはげしかった。

そして彼の零戦に弾丸が命中したとき、彼は機を垂直に突っこみ、燃えあがる格納庫に体当りを敢行した。

彼は体当りのまえに、隊員に「攻撃を続行せよ!」と合図した。

親友の一人は、彼がその朝、つぎのような訓示を部下に与えたとのべている。

「真のサムライである軍人にとって、もっとも重要なことは、最後の決意である。

たとえば私が燃料タンクに致命的な損害をうけたならば、敵に最大の損害をあたえるために、生還を期することなく、目標に向って体当りするつもりである」

飯田はかくてその信念どおり死んだが、このような自殺的なやりかたで死をえらんだ飛行士は、彼一人だけではなかった。

ヒッカム飛行場でも、少なくとも一人の飛行士が同じような体当りを敢行したが、これは戦争末期に現れた神風攻撃を予知させるものであった。

|

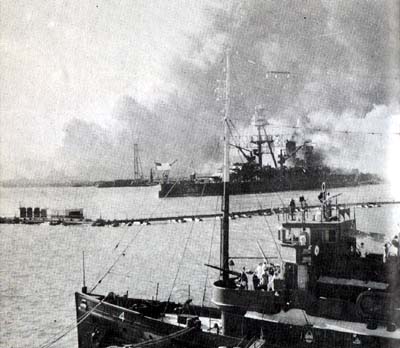

港外にのがれようとする戦艦「ネバダ」、手前はタグボート

|

急降下爆撃の集中をさけて港外にのがれようとした

戦艦「ネバダ」は港内西側に座礁した

|

10 「ネバダ」撃沈し港口封鎖ねらう top

嶋崎隊の第二次攻撃は、淵田隊と同様、約一時間つづいた。

その損害は、戦闘機六機、急降下爆撃機一四機と、はるかに高かった。

しかし、少なくとも数隻の戦艦と、それまで攻撃をうけなかった多くの巡洋艦、駆逐艦に損傷を与えた。

二九、〇〇〇トンの戦艦「ネバダ」は、公海上にのがれようとした。

そして外側の水路にノロノロ向おうとしたとき、魚雷をうけ横腹に大きな割れ目をあけられた。

日本軍にとって、パールハーバーを封鎖するために、この鉄のかたまりを沈めることは、またとない絶好の機会だった。

日本の急降下爆撃機が「ネバダ」に集中攻撃をくわえたのも、当然であった。

そして五弾が命中、二弾が至近距離に落ちた。しかも「ネバダ」は浮かんでいた。

この危険を察知したウイリアム・ファーロング少将は「ネバダ」を水路からはずすために、二隻の曳航(えいこう)船を派遣した。

この曳航船のたすけで水路の西側で座礁、これによってパールハーバーの港口封鎖は避けることができた。

午前九時四十五分、日本軍は攻撃引きあげを決定した。

日本軍はオアフ島をこなごなに破壊して引きあげたが、米軍がすべてはおわったと知ったのは、それからかなりたってからであった。

神経過敏になった米軍の砲手は、そのあと空母「エンタープライズ」から飛来した味方機を、日本機と間違えて三機も撃墜してしまった。

淵田の第一次攻撃隊は十時ごろ、第二次攻撃隊は、それから二時間後に、それぞれ機動部隊に帰投しはじめた。

天候は悪くなり、高波と気まぐれな風は、着艦を困難にした。

飛行士のある者は、緊張と疲労のため着艦に失敗した。

しかし全体的な損害は、山本長官がおそれていたよりも、ずっとすくなかった。

実際の戦闘で二九機が失われ、数機が海に突っこむかまたは着艦がまずかったため、後続機の着艦を容易にするよう、海中に落とされた。

二機の爆撃機が「瑞鶴」に無電で、帰路を見うしなったから、機動部隊の所在をしらせよ、と求めてきた。

しかし機動部隊はなお厳重な無電封鎖を実施していたので、回答しなかった。

爆撃機からの最後の通信は「燃料がつきたから、海へ突っこむ」というものであった。

11 南雲長官、反復攻撃許さず top

淵田攻撃隊長の南雲長官への報告は、つぎのとおりであった。

「戦艦四隻を撃沈し、飛行場にたいし甚大の損害をあたえました。

反撃が増大していますが、もう一度攻撃をくわえることが必要であります」

彼はあらゆるものが、二度とない絶好の機会をしめしている、と考えた。

対空砲火をのぞき、米軍は反撃する能力をうしなっており、いまこそ米軍基地を徹底的に攻撃するべきときであった。

日本の飛行機は、整備と給油をおこなっていた。

飛行士たちはもう一度強襲し、その破壊の仕事を仕上げようとのぞんでいた。

しかし南雲長官は、それを延期するよう決定した。

いくぶん考えこんで、彼は「予期された成果は得られたと結論した」と発表した。

この決定は、南雲長官の心の動きをしめした最終的なひびきをもっていた。

彼は元々パールハーバー攻撃作戦を好ましいとは思っていなかったが、押しきられてしまったのだ。

彼はあたえられた任務を完遂し、そしてこれ以上、運命をかけるつもりはなかった。

午後一時三十分、「赤城」のマスト高く信号旗がかかげられ、機動部隊は北方コースをとって帰還することになった。

機動部隊は速力をあげ、来たときと同様、すみやかに帰途についた。

かくて絶好の機会は失われたのであった。

top

**************************************** |