|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

Index丂戞堦晹乮嘥丂嘦丂嘨乯戞擇晹乮嘩丂嘪丂嘫乯戞嶰晹乮嘮丂嘯丂嘰丂嘳乯戞巐晹乮嘳嘥丂嘳嘦丂嘳嘨乯

戞堦晹丂妀偺搤丂嘦丂乽妀偺搤乿棟榑偺惉棫

丂戝偄側傞楩偺墝偺偛偲偒墝丄岯傛傝棫偪偺傏傝丄擔傕嬻傕岯偺墝偵偰埫偔側傟傝丅

丂墝偺拞傛傝鍥乮僀僫僑乯丄抧忋偵弌偱乧乧偙偺帪恖乆丄巰傪媮傓偲傕尒弌偝偢丄巰側傫偲梸偡偲傕巰偼摝偘嫀傞傋偟丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂亀儓僴僱栙帵榐亁

丂1 妀愴憟偺僀儊乕僕偺揮姺 top

丂偄傑偱偼丄乽妀偺搤乿偲偄偆梡岅偼丄偡偭偐傝恖岥偵鋂鄑乮偐偄偟傖亖抦傜傟傞乯偝傟偨尵梩偵側偭偰偟傑偭偨丅

丂偙傟傑偱偵丄偙偺尵梩傪帹偵偟側偐偭偨偲偄偆幰偼傎偲傫偳偄側偄偱偁傠偆丅

丂偩偑丄傆傝偐偊偭偰傒傞偲乬Nuclar Winter乭偺岅偑嵟弶偵傾儊儕僇偱巊傢傟偰偐傜丄傑偩擇擭庛偟偐宱偰偄側偄偺偱偁傞丅

丂堦偮偺怴憿岅偑丄抁帪擔偺娫偵偙傟傎偳晛媦偟偨偲偄偆偙偲偼丄偙偺梡岅偍傛傃偦偺昞傢偡奣擮偑丄変乆偵梌偊偨徴寕偺戝偒偝傪暔岅偭偰偄傞偲傕偄偊傞丅

丂偦傟偱偵丄偙偺尵梩偼偳偺傛偆側僾儘僙僗傪偨偳偭偰惉弉偟偰偒偨偺偩傠偆偐丅

32

丂偁傞偄偼丄乽妀偺搤乿偺棟榑偼偳偺傛偆偵偟偰宍惉偝傟偰偒偨偺偐丅

丂偦偺棟榑宍惉巎傪偐偄偮傑傫偱惍棟偟偰傒傞偙偲偵偟傛偆丅

丂偦偆偟偨夞屭傪帋傒傞偙偲偼丄寛偟偰傓偩偱偼側偄偲巚偊傞偐傜偱偁傞丅

丂偲偄偆偺傕丄偙偺尵梩偑搊応偟偰埲崀丄妀愴憟偺僀儊乕僕偼夁嫀偺傕偺偲偼偡偭偐傝曄杄偟偰偟傑偭偨偟丄偦偺斶寑揑惈奿傪恖乆偵嫮偔傾僺乕儖偡傞偙偲偵側偭偨偐傜偱偁傞丅

丂偦傟傪宊婡偵丄偨傫偵怴偟偄憿岅偑弌尰偟偨偲偄偆偵偲偳傑傜偢丄乽妀偺搤乿傪傔偖偭偰條乆側愱栧揑棫応偵棫偮妛幰偨偪偺乽妛嵺揑乿嫤椡偑巒傑傝丄柅傝懡偄媍榑偑暚弌偟丄堦偮偺戝偒側斀妀偺棳傟偑偮偔傝偩偝傟傞偵帄偭偨偐傜偱偁傞丅

丂壗傛傝傕丄偦偙偵偼妀愴憟偺傕偨傜偡偱偁傠偆枹慮桳偺攋嬊傪斸敾揑偵夝柧偟傛偆偲偡傞丄愱栧壠偨偪偺忣擬偑偁傆傟偰偄偨丅

丂乽妀偺搤乿棟榑偺妀怱揑晹暘傪柧傜偐偵偡傞偨傔偵偼丄幚偼乽妀偺搤乿偲偄偆尵梩偺搊応偡傞埲慜偺堦嬨敧擇擭偵偝偐偺傏傜側偔偰偼側傜側偄丅

丂2 夋婜揑側僋儖僢僣僃儞榑暥 top

丂偙偺擭偺榋寧丄僗僂僃乕僨儞墹棫壢妛傾僇僨儈乕偺娐嫬愱栧帍亀傾儞價僆亁偑丄悽奅奺崙偺挊柤側妛幰丒愱栧壠偺嫤椡傪偊偰丄乽妀愴憟偲偦偺寢壥乿乮Nuclear

War:丗The Aftermath乯傪摿廤偟偨丅

丂偙偺摿廤偼丄傕偟傕堦嬨敧屲擭偺榋寧偵慡柺揑妀愴憟偑婲偙偭偨応崌丄偳偺傛偆側寢壥偑傕偨傜偝傟傞偐傪梊應偟偨尋媶傪傑偲傔偨傕偺偩偭偨丅

丂偦傟偵傛傞偲丄暷僜娫偱堦枩巐幍巐幍敪丄屲幍屲乑儊僈僩儞偺妀暫婍偺慡柺墳廣偑峴側傢傟乮杒敿媴屲屲榋嬨儊僈僩儞丄撿敿媴堦幍嶰儊僈僩儞乯丄栺幍壄屲乑乑乑枩恖偑懄巰偟丄嶰壄巐乑乑乑枩恖偑晧彎丄偝傜偵擇壄恖傕傗偑偰巰朣偡傞偲偄偆傕偺偩偭偨丅

丂妀愴憟偺旐奞偼丄偙偺傛偆側恖娫偺懄帺揑巰彎偩偗偵偲偳傑傜偢丄婥岓丄奀梞丄擾嬈丄惗懺宯側偳傊偺峀斖側攋夡嶌梡偵傑偱媦傇偙偲傪夝柧偟偨偺偑丄偙偺摿廤崋偺堦偮偺摿怓偱偁偭偨丅

丂偙偺亀傾僢價僆亁摿廤崋偺拞偵丄屻擔丄乽妀偺搤乿奣擮傪惉棫偝偣傞乽堷嬥乿敽偭偨丄億乕儖丒俰丒僋儖僢僣僃儞偲僕儑儞丒倂丒僷乕僋僗偺榑暥乽妀愴憟屻偺戝婥乗乗拫側偍埫偔乿偑娷傑傟偰偄偨偺偱偁傞丅

丂俹丒僋儖僢僣僃儞傜偑丄偙偺榑暥偱拝栚偟偨嵟戝偺栤戣揰偼丄妀愴憟偵傛偭偰敪惗偡傞壩嵭偺塭嬁偱偁偭偨丅

丂偙傟傑偱丄妀愴憟偺傕偨傜偡旐奞偵偮偄偰偼條乆側妏搙偐傜夝柧偑偮偯偗傜傟偰偒偨丅

丂妀敋敪偵傛偭偰敪惗偡傞戝検偺拏慺巁壔暔乮俶俷x乯偺塭嬁丄僆僝儞憌偺攋夡偵傛傞巼奜慄偺惗暔傊偺塭嬁丄曻幩擻偺旐奞側偳懡妏揑尋媶偼恑傔傜傟偰偒偨偑丄乽妀愴憟偵傛傞壩嵭偺摨帪丄懡敪乿偲偄偆憐掕傪偟偨幰偼偄側偐偭偨偺偱偁傞丅

丂偙傟偵懳偟偰丄僋儖僢僣僃儞偼丄乽壗愮屄傕偺妀敋敪偵傛偭偰搒巗丄怷椦丄擾抧丄桘揷丒僈僗揷偵敪惗偡傞柍悢偺壩嵭偺塭嬁乿偙偦丄妀愴憟偺嵺偵柍帇偱偒側偄傕偺偱偁傞偙偲偵拝娽偟偨丅

丂偦偟偰丄寁嶼偺寢壥丄偦偺柍悢偺壩嵭偐傜敪惗偡傞乽捈宎堦儈僋儘儞乮堦乑乑乑暘偺堦儈儕乯埲壓偺丄岝傪傛偔媧廂偡傞棻巕乿偑戝婥拞偵憹壛偟丄乽抧昞偵撏偔懢梲岝慄偺検偑寖尭乮擇暘偺堦偐傜堦乑乑暘偺堦乯乿偟丄乽偙偺墝偵傛傞埫埮偼悢廡娫偵傢偨偭偰懕偒丄妀愴憟偑嶌暔偺惗挿婜偵婲偭偨応崌偵偼杒敿媴偱偺擾嬈妶摦偼帠幚忋晄壜擻偵側傞乿偲寈崘偟偨丅

34

丂偙偺帇揰偙偦屻擔丄乽妀偺搤乿棟榑傊偲敪揥偝偣傜傟偰備偔拞怱僥乕儅偵側偭偨偺偱偁傞丅

丂偩偑丄偙偺夋婜揑側栤戣堄幆傊偺摓払偼偦偆梕堈側偙偲偱偼側偐偭偨丅

丂斵丄僋儖僢僣僃儞偺弎夰偵傛傞偲丄乽嵟弶丄偙偺亀傾儞價僆亁帍偐傜偺埶棅偼婥偺恑傑側偄乿巇帠偱偁傝丄乽扤偐偵戙傢偭偰傕傜偆偙偲傪怽偟偱偨乿傎偳偩偭偨丅

丂偩偑丄亀傾儞價僆亁曇廤晹偺偮傛偄梫惪偱偮偄偵堷庴偗偞傞傪偊側偄偙偲偵側偭偨丅

丂偗傟偳傕丄斵偑偼偠傔偐傜乽壩嵭乿偺傕偮廳梫惈偵偮偄偰婥偑偮偄偰偄偨傢偗偱偼側偔丄摉弶偼傕偭傁傜丄拏慺巁壔暔偺僆僝儞憌偺攋夡傗拏慺巁壔暔偺懢梲岝慄媧廂偵娭怱傪廤拞偟偰偄偨丅

丂偲偙傠偑丄亀傾儞價僆亁帍偺尨峞掲愗傝擔偺栺嶰儠寧慜偵敆偭偨偁傞擔丄僋儖僢僣僃儞偼丄撍慠丄乽傕偟傕丄搒巗偑妀愴憟偺昗揑偵偝傟偨側傜偽乧乧乿偲偄偆偙偲偵巚偄帄偭偨丅

丂搒巗偱壩嵭偑懡敪偡傞偲偄偆偙偲偵側傟偽丄妀愴憟偺條憡偼戝偒偔曄傢傞偟丄偙偺壩嵭偺塭嬁傪嵟戝尷偵廳帇偟側偔偰偼側傜側偔側傞丅

丂偦偆偄偊偽丄乽傾儞價僆丒僔僫儕僆乿偵傛傟偽妀愴憟偵側偭偨応崌丄乽抧媴忋偱柍悢偺壩嵭偑敪惗偡傞乿偙偲偵側偭偰偄偨偱偼側偄偐丅

丂懡悢偺壩嵭偑敪惗偡傟偽戝検偺墝偑戝婥拞偵棳擖偡傞偟丄墝偺側偐偵偼崟偄僗僗偺旝棻巕偑娷傑傟偰偄傞偼偢偱偁傞丅

丂偙偆偟偰丄斵偼偙偺旝棻巕偑偳偺傛偆偵懢梲岝慄傪媧廂偡傞偐偺夝柧偵拝庤偡傞丅

丂偩偑丄偙偺廳梫側僥乕儅偵娭偡傞忣曬傗僨乕僞偼丄偛偔傢偢偐偟偐側偐偭偨丅

丂偙傟傑偱妀愴棯傪楙偭偰偒偨孯晹偼乽嫲傜偔偙偺栤戣傪尋媶偟偮偔偟偰偄傞偩傠偆乿偲偄偆憐掕傕丄慡偔棤愗傜傟偨丅

丂妀愴憟帪偺壩嵭偵偮偄偰偼慡偔庤偮偐偢偩偭偨偺偱偁傞丅

丂帪偼崗乆偲偡偓嫀傝丄壩嵭偺揹梫惈偵拝栚偟偰偐傜偡偱偵擇儠寧傪旓偟偨偑丄尒傞傋偒惉壥偼忋偑傜側偐偭偨丅

丂傗傓側偔丄僋儖僢僣僃儞偼丄偐偭偰庤偑偗偨偙偲偺偁傞僽儔僕儖偺擬懷怷椦偺壩嵭偺尋媶傪庤偑偐傝偵偟偰丄妀愴憟帪偺壩嵭偐傜惗偠傞墝偺検傪寁嶼偟丄偦傟偑擔岝傪偳偺傛偆偵媧廂偡傞偐尋媶傪巒傔偨丅

丂斵偺巊梡偟偨僐儞僺儏乕僞丒儌僨儖偼乽岝壔妛偲椡妛傪慻崌偣偨擇師尦儌僨儖乿偱偁偭偨偑丄尋媶偺寢壥偼嬃偔傋偒傕偺偱偁偭偨丅

丂乽抧昞偵撏偔懢梲岝慄偺戝晹暘傪墝偲僗僗偺旝棻巕偑僽儘僢僋偟偰偟傑偆乿偙偲偑敾柧偟偨偐傜偱偁傞丅

丂俹丒僋儖僢僣僃儞偵傛傞偲丄偙偺傛偆側寢壥偑惗偠傞偺偼丄壩嵭偵傛偭偰惗偠傞旝棻巕偺岝妛揑摿惈偑戝偒偔婑梌偟偰偄傞偨傔偱偁傞偲偄偆丅

丂斵偑僆乕僗僩儔儕傾偺俬丒僈儖僶儕乕乮楢朚壢妛丒嶻嬈尋媶婡峔乯偲偺嫟摨尋媶偱夝柧偟偨偲偙傠偵傛傞偲丄乽怷椦偺壩嵭偵傛偭偰敪惗偡傞堦儈僋儘儞偐傜堦乑暘偺堦儈僋儘儞偺旝棻巕偑嵟傕傛偔擔岝傪媧廂偡傞偟丄懾嬻帪娫傕挿偄偨傔偵丄懢梲岝慄傪岠壥揑偵幷偭偰偟傑偆乿偺偱偁傝丄乽偦偺塭嬁偼偳傫側偵嫮挷偟偰傕偟偡偓傞偙偲偼側偄乿偲偄偆丅

丂偙偆偟偰丄俹丒僋儖僢僣僃儞偼丄杒敿媴偑妀愴憟偺愴応偲側偭偨応崌丄峀戝側怷椦偱壩嵭偑敪惗偟丄偦偙偐傜曻弌偝傟偨墝偑乽抧昞偵摓払偡傞擔岝傪堦乑乑枩暘偺堦偺儗儀儖偵尭彮偝偣偰偟傑偆乿壜擻惈傕偁傝偆傞偲寈崘偟偰偄傞丅

36

丂3 乽妀偺搤乿棟榑偺搊応 top

丂僐乕僱儖戝妛偺揤暥妛幰僇乕儖丒僙僀僈儞嫵庼傜偼丄堦嬨幍堦擭偵儅儕乕僫嬨崋傪壩惎傑偱旘偽偣偰丄偦偺娤應幚尡傪峴側偭偨丅

丂偙偺帪憲偭偰偒偨幨恀偱偼丄壩惎慡懱偑僠儕偱僗僢億儕偲暍傢傟偰偟傑偭偰偍傝丄偦傟偼嶰儠寧娫傕偮偯偄偨丅

丂偙偺忬嫷傪愒奜慄暘岝寁偱娤應偡傞偲丄僠儕偺忋憌晹偼懢梲偺岝慄傪媧廂偟偰憡摉偵抔傔傜傟偰偄偨偑丄壩惎偺昞柺偼媡偵偐側傝椻媝偝傟偰偄傞偙偲偑傢偐偭偨丅

丂壩惎偱傕乽抧昞偑抔偐偔忋嬻傎偳椻偊傞乿偺偑捠忢偺忬懺偩偑丄壩惎傪暍偭偨僠儕偑忬嫷傪媡揮偝偣偰偟傑偭偨傢偗偱偁傞丅

丂傗偑偰棐偑傗傒丄僠儕偑偡偭偐傝壓崀偟偨屻偱偼丄偙偺媡揮尰徾傕尦偵栠傞偙偲偵側偭偨丄偲偄偆丅

丂俠丒僙僀僈儞偵偲偭偰偼丄偙偺壩惎偱婲偙偭偨尰徾偑忢偵擼棤偐傜嫀傜側偄傕偺偲側偭偨偟丄偙傟偑傗偑偰乽妀偺搤乿偺僀儊乕僕傪昤偔偲偒偺弌敪揰偲傕側傞偙偲偵側偭偨丅

丂懠曽丄戝婥拞偺僆僝儞栤戣傪尋媶偟偰偄偨儕僠儍乕僪丒俹丒僋乕僐偼丄慜弎偺俹丒僋儖僢僣僃儞榑暥偵巋寖偝傟偰丄妀愴憟偵傛偭偰惗偠傞壩嵭偺栤戣偵庢慻傓婥偵側偭偨乮堦嬨敧擇擭乯丅

丂偙偆偟偰丄俠丒僙僀僈儞丄俼丒僞乕僐偼丄俶俙俽俙乮暷峲嬻塅拡嬊乯偺僆乕僂僃儞丒俛丒僣乕儞丄僩乕儅僗丒俹丒傾僢僇乕儅儞丄僕僃僀儉僗丒俛丒億儔僢僋偺嶰恖傪壛偊偨屲恖偺嫟摨尋媶傪奐巒偡傞乮屻擔丄奺恖偺僀僯僔儍儖偐傜俿俿俙俹俽尋媶偲棯徧偝傟傞傛偆偵側偭偨乯丅

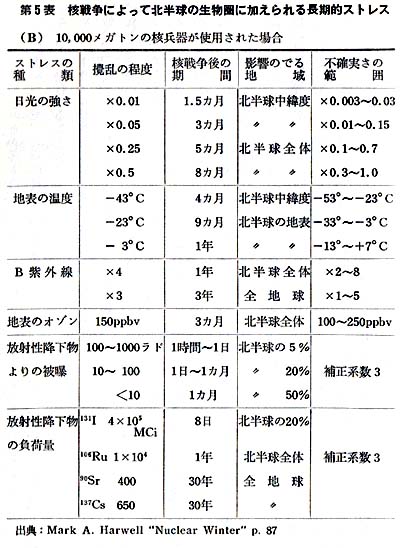

丂偙偺嫟摨尋媶偼師偺傛偆側弴彉偱峴側傢傟丄朿戝側寁嶼偵傛偭偰丄婲偙傞傋偒寢壥傪僔儈儏儗乕僩偡傞偲偄偆傕偺偱偁偭偨乮戞擇昞乯丅 |

|

38

丂嘆奺庬偺妀愴憟偺僔僫儕僆乕儌僨儖偺嶌惉

丂乽巊梡偝傟傞妀暫婍偺憤敋敪椡乿乽昗揑偺庬椶乮搒巗丄孯帠婎抧丄忋嬻丄抧忋側偳乯乿乽妀抏摢偺戝偒偝乿乽妀抏摢悢乿側偳偵傛偭偰丄悢廫庬椶偺妀愴憟偺僔僫儕僆傪偮偔傞丅

丂嘇妀愴憟偺僔僫儕僆偵懳墳偡傞旝暔棟儌僨儖偺嶌惉

丂妀愴憟偺僔僫儕僆枅偵敪惗偡傞墝偺検傪嶼弌偟丄偲偔偵堦儈僋儘儞埲壓偺旝棻巕偺憡屳嶌梡傗悅捈桝憲偵偮偄偰暘愅偡傞丅

丂嘊曻幩丒懳棳儌僨儖嶌惉偲丄偦偺岝妛揑塭嬁傪嶼弌

丂妀愴憟偺僔僫儕僆枅偵旝棻巕偺岝妛揑摿惈傗壜帇丒愒奜僄僱儖僊乕偺堏摦側偳傪寁嶼偟丄偦偺岝妛揑怺偝偲懢梲岝慄偺媧廂摍傪嶼弌偡傞丅

丂斵傜偺梡偄偨儌僨儖偼丄墌摏忬偺戝婥偺拰偺偨偐偱偺旝棻巕偵傛傞擔岝偺幷暳傪寁嶼偡傞偲偄偆丄堦師尦儌僨儖偱偁傝丄偐側傝峳偭傐偄傕偺偱偼偁偭偨丅

丂偙偺偨傔偵丄旝棻巕偺悈暯曽岦傊偺堏摦傗丄戝婥偺弞娐偵傛傞暋嶨側摦偒偼僇僶乕偱偒偢丄偦傟偩偗偵丄惛枾側擔岝偺幷暳傗偦傟偵敽偆婥壏偺掅壓偺寁嶼傕丄慹嶨偲側傜偞傞傪偊側偄丅

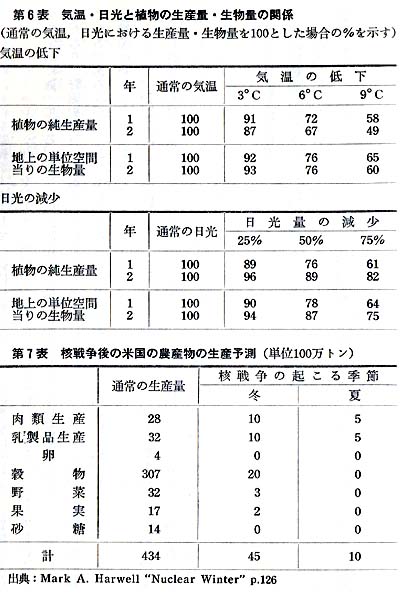

丂偦傟偱傕偙偺嫟摨尋媶偼丄妀愴憟偵傛偭偰敪惗偡傞壩嵭偑乽婥岓偺攋嬊揑曄摦乿傪堷婲偡偙偲丄偍傛傃偦偺婎杮揑僀儊乕僕偑偳傫側傕偺偐傪晜傃忋偑傜偣傞偙偲偵惉岟偟偨丅

丂偦傟偵傛傞偲丄

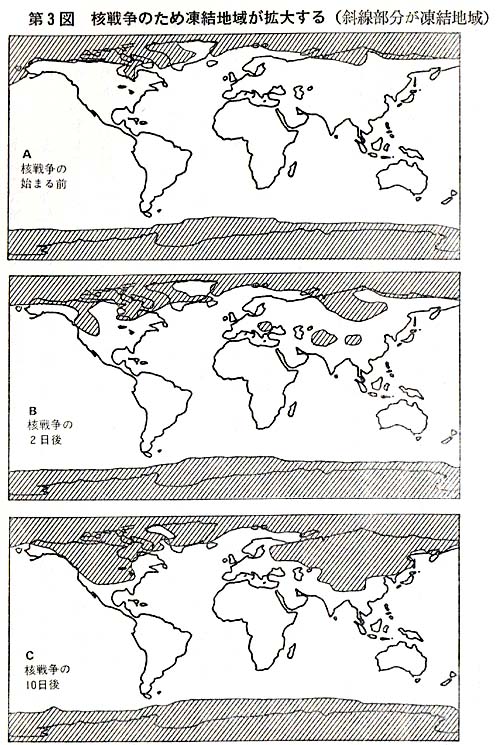

丂乽妀愴憟偑婲偙傟偽丄杒敿媴偺奺抧偱壩嵭偑摨帪偵懡敪偟丄懡偔偺搒巗傗怷椦偑墛忋丄戝検偺僗僗傗僠儕偺旝棻巕偑丄擬偣傜傟偨忋徃婥棳偵忔偭偰媫懍偵懳棳寳偺忋憌晹偵塣偽傟傞丅

丂嵟弶丄妀抏摢偺昗揑枅偵傑偩傜忬偵惗偠偨崟偄塤偼丄偟偩偄偵懷忬偵楢側傝丄傗偑偰杒敿媴慡懱傪僗僢億儕偲暍偆偵偄偨傞丅

丂抧媴傪曪傫偩偙偺崟偄塤偺僼儔儞働僢杕偼丄偦偺忋憌晹偱懢梲岝慄傪媧廂偟偰偟傑偄丄抧昞偵摓払偡傞擔岝偼傢偢偐屲亾掱搙偵側傞偩傠偆丅

丂偙偺偨傔偵抧媴忋偼拫側偍埫偔側傞偲偲傕偵丄抧昞偺椻媝偑媫懍偵恑傒丄戝棨偺撪棨晹偱偼婥壏偑忢壏傛傝擇乑搙偐傜巐乑搙俠傕掅壓偟偰偟傑偆丅

丂悢廡娫傕偡傞偲丄杒敿媴傪暍偭偰偄偨崟偄塤偑愒摴傪墇偊偼偠傔丄撿敿媴偵傕擖傝偙傒丄抧媴慡晐偑偡偭傐傝偲崟偄僼儔儞働僢杕偵暍傢傟偨傛偆偵側傝丄抧媴偼亀妀偺搤亁偵曪傑傟傞乮戞擇恾乯丅

丂埫埮偲搥寢偑悢儠寧偵傢偨偭偰偮偯偒丄怉暔偺岝崌惉傕挊偟偔朩偘傜傟丄抧忋偺摦怉暔偽偐傝偱側偔丄奀梞偺怉暔僾儔儞僋僩儞傕旐奞傪偙偆傓傝丄抧媴忋偺僄僐僔僗僥儉慡懱偵夡柵揑側旐奞偑媦傇偙偲偵側傞偩傠偆丅乿

丂偲偄偆偺偱偁傞丅

丂偙偺尋媶惉壥偼乽惵彂乮僽儖乕丒僽僢僋乯乿偲遄偡傞彫嶜巕偵傑偲傔傜傟丄僞僀僾報嶞偟偰娭學幰偺娫偵攝晍偝傟偨丅

丂堦嬨敧嶰擭巐寧丄儅僒僠儏乕僙僢僣廈働儞僽儕僢僕偵栺昐柤偺壢妛幰乮慡暷奺抧偲庒姳偺奜崙恖壢妛幰傕娷傑傟偰偄偨乯偑廤傑傝丄偙偺乽惵彂乿傪徻嵶偵専摙偟偨丅

丂偙偺夛崌偵廤傑偭偨壢妛幰偨偪偼丄俿俿俙俹俽尋媶偺巜揈偟偨乽抧昞偵摓払偡傞擔岝偺寖尭偲偦傟偵傛偭偰堷婲偝傟傞怺崗側婥岓偺曄摦乿偵偮偄偰丄婎杮揑偵摨堄偟偨丅

40

丂傑偨丄偙偺夛崌偵偼暔棟妛幰偩偗偱偼側偔丄惗暔妛幰傕彽偐傟偰偄偨偑丄斵傜偼丄妀愴憟屻偵朘傟傞乽埫埮乿偲乽婥岓偺寖曄乿偑丄抧媴忋偺摦怉暔偵梌偊傞塭嬁傗擾嬈丒怘椘傊偍傛傏偡僀儞僷僋僩偵偮偄偰傕専摙偟偨丅

丂偦偺寢壥丄乽妀愴憟偺傕偨傜偡塭嬁偼丄惗暔奅偵偐偭偰椺傪尒側偄尩偟偄峳攑傪傕偨傜偡壜擻惈偑偁傞偟丄恖椶偺柵朣傪彽偒偐偹側偄挿婜揑惗暔妛揑塭嬁傪傕偨傜偡壜擻惈乿偵偮偄偰摨堄偟偨偺偱偁偭偨丅

丂偙偆偟偰丄偙偺夛崌傪捠偠偰乽妀偺搤乿栤戣偼丄専摙壽戣傪偄偭偒偵偵奼戝偡傞偙偲偵側偭偨偺偱偁傞丅

丂偙偺傛偆側條乆側媍榑傪傑偒婲偙偟偨俿俿俙俹俽尋媶偼丄堦嬨敧嶰擭偺枛丄弶傔偰榑暥偲偟偰丄亀僒僀僄儞僗亁乮敧嶰擭廫擇寧擇廫嶰擔崋乯偵敪昞偝傟傞偙偲偵側偭偨丅

丂偙偺尋媶偺嵟戝偺峷專偼丄乽妀偺搤乿偲偄偆奣擮傪梡偄偰丄妀愴憟偺怴偟偄僀儊乕僕傪慜柺偵偍偟偩偟偐偙偲偱偁傠偆丅

丂偙偺帪弶傔偰丄婥岓偺寖曄傪攠夘偵偟偨妀愴憟偺乽攋嬊揑惈奿乿偑丄栚偵尒偊傞宍偱恖乆偺慜偵採弌偝傟偨偺偱偁傞丅

丂摨帪偵丄偙偺尋媶偼丄條乆側妀愴憟偺僔僫儕僆傪憐掕偡傞偙偲偵傛偭偰丄妀愴憟偺傕偨傜偡寢壥傪掕検揑偵嶼弌偡傞嵟弶偺帋傒偲側偭偨偙偲傕丄巜揈偟偰偍偐側偔偰偼側傞傑偄丅

丂4 妀愴憟偺惗暔偵梌偊傞塭嬁 top

丂妀愴憟偺丄惗暔偵梌偊傞塭嬁偵娭偡傞嵟弶偺榑暥偼丄亀僒僀僄儞僗亁偵敪昞偝傟偨億乕儖丒俼丒僄乕儕僢僋傜擇乑恖偺壢妛幰偺嫟摨尋媶偱偁傞乽妀愴憟偺惗暔偵傕偨傜偡挿婜揑塭嬁乿偩偭偨丅

丂敧嶰擭巐寧偺働儞僽儕僢僕廤夛偺屻丄俹丒僄乕儕僢僋傜擇乑柤偺惗暔妛幰傜偑丄壞偺婜娫拞偙偺僥乕儅偱嫟摨尋媶傪偮偯偗偰偒偨偑丄偙偺榑暥偼偦偺惉壥傪廤戝惉偟偨傕偺偱偁偭偨丅

丂偙偺僌儖乕僾偺側偐偵偼丄僕儑儞丒僴乕僩丄儅乕僋丒俙丒僴乕僂僃儖丄僺乕僞乕丒俫丒儗僀僽儞丄僕儑乕僕丒俵丒僂僢僪僂僃儖側偳丄挊柤側妛幰偨偪偑娷傑傟偰偄偨丅 |

|

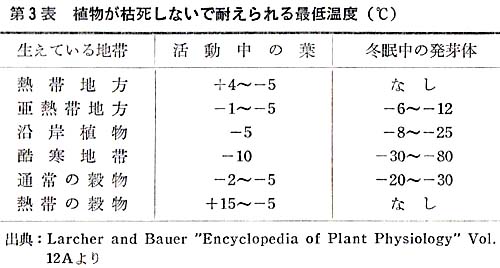

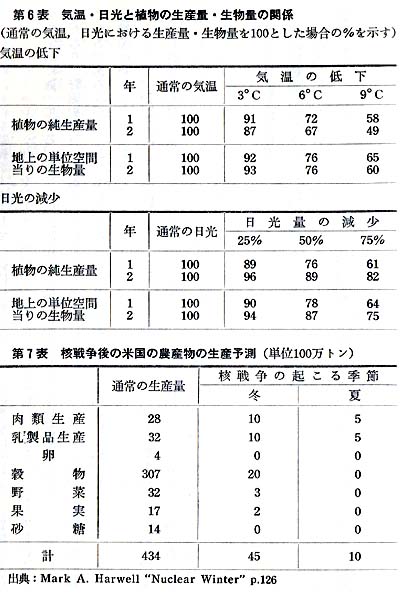

丂偙偺惗暔妛幰偩傕偺榑暥偼丄俿俿俙俹俽尋媶偺採彞偟偨妀愴憟偵傛傞婥壏偺媫懍側掅壓偲偄偆尰徾偑丄惗暔側偄偟惗懺宯偵偳偺傛偆偵塭嬁偡傞偐偲偄偆偲偙傠偵徟揰傪偁偰偰丄尋媶傪恑傔偨傕偺偱偁偭偨乮戞嶰昞乯丅

丂斵傜偼傑偢丄捠忢丄恀搤偵偼儅僀僫僗屲乑搙俠偺姦偝偵懴偊傜傟傞怉暔偱傕丄壞偺惗挿婜偵偼儅僀僫僗屲搙偐傜儅僀僫僗堦仜搙俠偱屚巰偡傞偲偄偆帠幚偵拲栚偡傞丅

42

丂偲偡傟偽丄弔偐傜壞偵妀愴憟偑婲偙傝丄乽妀偺搤乿偑朘傟傞側傜偽丄杒敿媴偺崚暔惗嶻偑抳柦揑側旐奞傪旐傝丄抧忋偵偼偨偪傑偪崚暔晄懌偲婹夓偑朘傟傞偵偪偑偄側偄偲憐掕偡傞丅

丂偨偲偊偽暷嶌偱偁傟偽丄堦嶰搙俠埲壓偵側傟偽抳柦揑旐奞傪偆偗傞偟丄傾儊儕僇偺庡梫側桝弌崚暔偱偁傞僩僂儌儘僐僔傗戝摛偼丄堦乑搙俠埲壓偵側傟偽寛掕揑尭嶻偲側傞丅

丂偲偡傟偽丄乽妀偺搤乿偺傕偨傜偡寢壥偼丄崚暔惗嶻傊偺塭嬁偩偗偵尷掕偟偰傕側偍丄怺崗偩偲愢偔偺偱偁偭偨丅

丂偦偟偰丄杒敿媴偺庡梫側崚暔惗嶻抧懷偱偁傞僇僫僟丄傾儊儕僇丄僜楢偱夡柵揑側旐奞傪偆偗傟偽丄崚暔晄懌偼悽奅揑婯灋偺婹夓傪彽偔偙偲偵側傠偆丅

丂杒敿媴偱婲偙偭偨妀愴憟偑丄偙偺愴憟偵柍墢偺偼偢偩偭偨撿敿媴偺奐敪搑忋崙傊傕旐奞傪攇媦偝偣傞偙偲偵側傞丄偲寈崘偡傞偺偱偁偭偨丅

丂惗暔奅傊偺塭嬁偼丄寖偟偄婥壏偺掅壓偐傜惗偠傞偽偐傝偱側偔丄抧昞偵撏偔懢梲岝慄偺戝暆側尭彮偐傜傕傕偨傜偝傟傞丅

丂拫側偍埫偄擔岝検偺寢壥丄怉暔偺岝崌惉妶摦偑庛壔偟丄抧媴揑婯柾偱偺怉暔検乮僶僀僆儅僗乯偺尭彮偑婲偙傞偲偄偆丅

丂偁傞偄偼丄杒敿媴偺怷椦偺廳梫側峔惉梫慺偱偁傞恓梩庽偼丄曻幩擻偵塻晀偱偁傝丄旐奞傪偆偗傗偡偄偑丄嫲傜偔妀敋敪偵傛傝堦乑乑乑儔僪偺曻幩慄傪梺傃傞恓梩庽椦乮慡懱偺擇丒屲亾乯偼丄屚巰偡傞偵帄傞偩傠偆偲偄偆偺偱偁傞丅

丂偙偺榑暥偼傑偨丄妀愴憟偵傛傞僆僝儞憌偺攋夡偲丄偦傟偵婲場偟偰惗偠傞俛巼奜慄偺憹戝偵傕拲堄傪姭婲偡傞丅

丂偦傟偵傛傞偲丄妀愴憟屻丄悢儠寧偑偡偓偰乽妀偺搤乿忬嫷偑僺乕僋傪偡偓丄擔岝偑柧傞偝傪庢栠偟丄抔偐偝偑夞暅偟巒傔偨崰丄崱搙偼嫮楏側俛巼奜弅偐抧媴偵崀傝拲偓巒傔傞丅

丂偙傟傑偱俛巼奜慄傪偝偊偓傞僼儔儞働僢杕偺栶妱傪壥偨偟偰偄偨崟偄墝偑敄傟傞偲丄俛巼奜戁偑僗僩儗乕僩偵抧昞偵撏偒巒傔傞偐傜偱偁傞丅

丂俛巼奜慄偺検偼丄俿俿俙俹俽尋媶偺婎弨僔僫儕僆婯柾偺妀偺墳廣側傜丄捠忢偺擇攞掱搙偵憹偊傞偙偲偵側傠偆乮堦枩儊僈僩儞偺妀偑巊梡偝傟傟偽巐攞偵憹偊傛偆乯丅

丂嫮偄俛巼奜慄偼丄怉暔偺梩偵僟儊乕僕傪梌偊丄怉暔偺惗嶻妶摦傪尭戅偝偣傞偟丄奀梞偺曽柺嬤偔偺怉暔僾儔儞僋僩儞偺妶摦傪庛傔偝偣傞丅巼奜慄検偺憹戝偼丄恖娫傗摦暔偵傕怺崗側塭嬁傪傕偨傜偡丅

丂傑偢丄偦傟偼摦暔偺柶塽椡傪庛傔昦婥偺敪惗棪傪憹傗偡偟丄堚揱巕乮俢俶俙乯偺惓忢側嵞惗妶摦傪梷惂偡傞丅

丂偝傜偵摦暔偺妏枌偵僟儊乕僕傪梌偊丄幐柧傪憹傗偡壜擻惈偑偁傞偲偄偆丅

丂億乕儖丒俼丒僄乕儕僢僋傜偼偙偺榑暥偱丄偝傜偵丄乽妀偺搤乿偑抧媴忋偺僄僐僔僗僥儉慡懱偵夡柵揑旐奞傪梌偊傞偩傠偆偲寈崘偡傞丅

丂偦傟偵傛傞偲丄妀敋敪偵傛傞曻幩惈崀壓暔傗桳撆僈僗偵壛偊偰丄悈偺搥寢偵傛傞懡悢偺愐捙摦暔偺巰柵丄壩嵭偵傛傞怷椦偺峳攑偲戝検偺怉暔偺憆幐側偳偺憡忔嶌梡偱丄僄僐僔僗僥儉偼枹慮桳偺僗僩儗僗偵偝傜偝傟傞偲偄偆丅

丂戝検偺怉暔偺憆幐偵傛傞塭嬁偵尷掕偟偰傒偰傕丄

丂嘆悈傗嬻婥偺忩壔嶌梡偺掅壓乮怴捖戙幱弞娐偺埆壔乯丂

丂嘇抧媴忋偺乮摿偵撪棨晹偱偺乯悈偺弞娐偺晄妶敪壔丂

丂嘊搚忞昞柺偺潣棎丄怹怘丄僟僗僩丒僗僩乕儉偺懡敪丄側偳偑廫暘偵梊應偱偒傞丅

44

丂偙偆側傟偽丄抧媴忋偺僄僐僔僗僥儉慡懱偑奾棎偝傟傞偙偲偵側傝丄偦傟偼摉慠撿敿媴偵傕攇媦偣偞傞傪偊側偄惈幙偺傕偺偵側傞偩傠偆偲偄偆偺偱偁傞丅

丂5 媫懍偵恑傓抧昞偺搥寢 top

丂俿俿俙俹俽偺嫟摨尋媶偑丄堦師尦儌僨儖傪巊偭偰丄妀愴憟偵傛偭偰惗偠偨壩嵭偑婥岓偵媦傏偡塭嬁傪尋媶偟偩偺偵懳偟偰丄嶰師尦儌僨儖傪巊偭偰偙傟傪尋媶偡傞僌儖乕僾偑尰傢傟偨丅

丂暷崙棫戝婥尋媶僙儞僞乕乮俶俠俙俼乯偺僐乕僩丒僐乕儀僀丄僗僥僼僃儞丒俫丒僔儏僫僀僟乕丄僗僞乕儗僀丒俴丒僩儞僾僜儞偺嶰恖偱偁偭偨丅

丂斵傜偼俶俠俙俼偺奐敪偟偨嶰師尦儌僨儖乮the

Commnity Climate Model乯傪梡偄偰丄戝婥拞偵曻弌偝傟偨崟偄墝偺幚偺堏摦丒奼嶶偺忬嫷傪傛傝惛枾偵捛愓偟丄偦傟偑婥岓偵梌偊傞塭嬁傪暘愅偟偨偺偱偁傞乮亀僱僀僠儏傾亁堦嬨敧巐擭嶰寧堦擔乯丅

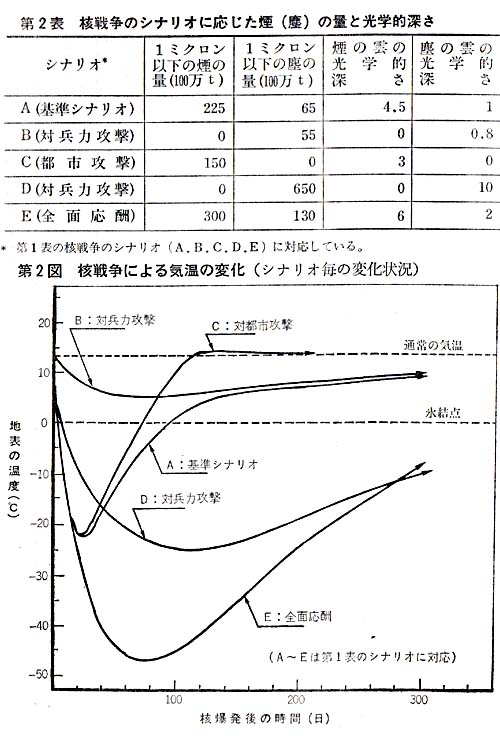

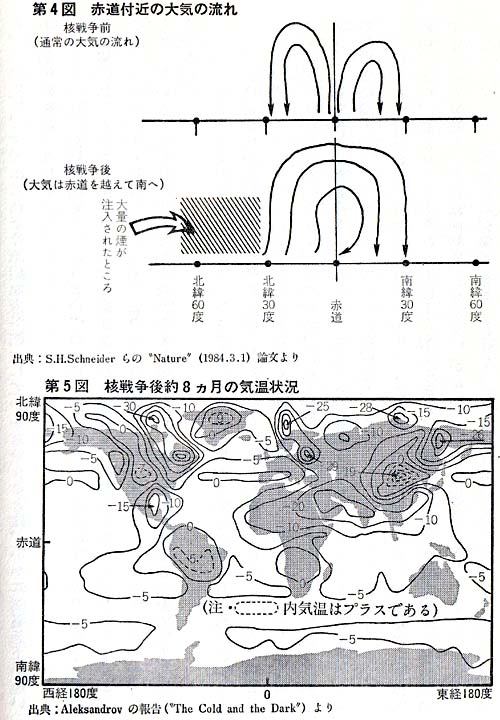

丂斵傜偼傑偢丄杒敿媴偱榋屲乑乑儊僈僩儞偺妀暫婍偑巊梡偝傟偨妀愴憟乮慡暷壢妛傾僇僨儈乕偺昗弨儌僨儖乯傪憐掕偟丄偦偙偐傜惗偠傞壩嵭偲墝偺梌偊傞婥岓傊偺塭嬁傪僔儈儏儗乕僔儑儞偟偨偺偱偁偭偨丅

丂寁嶼偵傛傞偲丄偙偺帪偺壩嵭偱敪惗偟偨僗僗栺擇壄僩儞偑丄杒敿媴偺杒堒嶰乑搙偐傜幍乑搙偺抧懷偵嬒摍偵奼嶶偡傞偲丄偙偺帪偺墝偺塤偺岝妛揑怺偝偼嶰偲側偭偨乮墝偺奼嶶偑偝傜偵恑傫偱杒敿媴慡懱傪暍偆傛偆偵側傞偲丄岝妛揑怺偝偼堦丒屲偲側傞乯丅

丂偙偺岝妛揑怺偝嶰偺墝偺塤偵暍傢傟偨抧堟偱偼丄懢梲岝慄偺戝晹暘偑墝偵媧廂偝傟偰偟傑偄丄抧昞偵撏偔偺偼傢偢偐乑丒擇亾偐傜堦亾偲偄偆嬃偔傋偒寢壥偲側偭偨丅

46

丂壩嵭偵傛偭偰敪惗偟偨墝偑懳棳殶偵奼偑傝忋徃偡傞偲丄偦偺忋晹偱偼僄傾儘僝儖忬偺墝偑懢梲偺岝慄傪媧廂偟偰媫懍偵擬偣傜傟傞偑丄墝偺塤偺壓曽偺抧昞偼媫懍偵椻媝偝傟巒傔傞丅

丂偙偺帪偺塤偺忋曽晹偺擬偤傜傟曽偼堎忢偵崅偔丄婥壏傪敧乑搙俠傕忋徃偝偣傞偲偄偆乮偦傟偩偗偵抧昞偺椻媝偼媫懍偱郘偟偄傕偺偲側傞乯丅 |

|

丂俿俿俙俹俽尋媶偼堦師尦儌僨儖傪巊梡偟偨偨傔丄擬偺忋壓堏摦偟偐峫椂偵偄傟側偐偭偨偑丄晽偵傛傞悈暯堏摦傪寁嶼偵偄傟偨偙偺俶俠俙俲僌儖乕僾偺寁嶼偱傕丄偙偺抧昞偑媫懍偵椻媝偝傟傞偲偄偆揰偼婎杮揑偵堦抳偟偨偺偩偭偨丅

丂懳棳寳偱偺丄墝偺塤偺忋曽晹偵偍偗傞堎忢側崅壏壔偲丄壓曽偵偍偘傞媫懍側椻媝偲偄偆尰徾偼丄婫愡偵傛偭偰壏搙曄壔偵嵎傪惗偠傞偑丄壞応偑偲偔偵渢偟偔側傞偲偄偆丅

丂偄傑丄僔儏僫僀僟乕偨偪偺峴側偭偨僔儈儏儗乕僔儑儞傪幍寧乮壞応乯偺働乕僗偱傒傞偲丄師偺傛偆偵側傞丅

丂戞嶰恾俙偼丄妀愴憟偑巒傑傞慜偺捠忢偺婥壏偺暘晍傪帵偟偰偍傝丄幬慄偺晹暘偑昘揰壓偺抧懷乮杒嬌偲撿嬌乯偱偁傞丅

丂摨偠偔俛偼丄妀愴憟偑巒傑傝丄杒敿媴偱壩嵭偑摨帪偵懡敪偟丄戝検偺墝偑戝婥拞偵曻弌偝傟偰偐傜擇擔屻偺婥壏暘晍傪帵偟偰偄傞丅

丂墝偼丄杒堒嶰乑搙偐傜幍乑搙偺抧懷偵廤拞偟偰偍傝丄偦偺塭嬁偱戝棨晹偺婥壏偼媫懍側掅壓傪偼偠傔偰偄傞丅

丂昘揰壓偺婥壏懷偑丄傾儊儕僇杒晹偵尰傢傟偰偍傝丄僠儀僢杕崅尨丄僜楢丄拞晹儓乕儘僢僷偵偼丄昘揰壓偺億働僢杕偑偱偒偰偄傞丅

丂擇擔屻偵丄偡偱偵偙傟偩偗搥寢抧懷偑奼戝偟偰偄傞偲偄偆偙偲偼丄偄偐偵婥壏掅壓偑懍偄偐傪擛幚偵暔岅偭偰偄傞丅

丂摨偠偔俠偼丄妀愴憟奐巒屻堦乑擔栚偺婥壏暘晍傪帵偟偰偄傞丅杒暷偼偡偭偐傝昘揰壓偺婥壏懷偵暍傢傟丄僔儀儕傾偐傜儓乕儘僢僷搶晹傑偱偺抧懷偵傕丄搥寢抧懷偑墴偟偩偟偰偒偰偄傞丅

丂偩偑丄儓乕儘僢僷偩偗偼擇擔屻乮俛乯傛傝傕椻媝偑娚榓偝傟丄昘揰壓偺億働僢僩偑側偔側偭偰偟傑偭偰偟傞丅

丂偙傟偼丄戝惣梞偐傜棳傟偙傫偩抔偄晽偑戝婥偺弞娐傪奾棎偟偨偨傔偵惗偠偨尰徾偱偁傞丅

丂僔儏僫僀僟乕偨偪偑僔儈儏儗乕僔儑儞傪恑傔偰峴偔偲丄妀愴憟奐巒屻堦榋擔偐傜擇乑擔偡偓傞偲丄愒摴廃曈偱偺戝婥偺弞娐偑挊偟偔曄壔偟巒傔偨丅

丂捠忢偼愒摴傪偼偝傫偱撿杒偵弞娐偟偰偄傞擬懷僴僪儗乕丒僙儖乮愒摴晅嬤偱壛擬偝傟偨嬻婥偑忋徃偟丄垷擬懷偱椻媝偝傟偰壓崀偡傞懳棳弞娐乯偑曄壔偟偰偟傑偄丄堦偮偺嫮椡側撿杒弞娐偵崌棳偟偰偟傑偭偨丅

丂杒敿媴偺垷擬懷偺忋晹偵偁傞墝偺塤偑壛擬偝傟偨偨傔偵丄戝婥偑愒摴傪墇偊偰撿敿媴偵棳傟偩偟巒傔偰丄偙偺堎忢側弞娐偑偮偔傝偩偝傟偨偺偱偁傞乮戞巐恾乯丅

丂嶰師尦儌僨儖傪巊偭偨僔儏僫僀僟乕偨偪偺僔儈儏儗乕僔儑儞偺徹柧偟偨戝婥弞娐偺堄枴偼戝偒偄丅

丂偙偺丄杒敿媴偐傜撿敿媴傊偺嫄戝側戝婥偺棳傟偼丄崟偄墝偺塤偑愒摴傪墇偊偰撿傊堏摦偡傞偙偲傪堄枴偟丄偦傟偼摨帪偵乽妀偺搤乿偑抧媴慡懱傪偡偭傐傝偲暍偆偙偲傪帵偟偰偄傞丅

丂俠丒僙僀僈儞傜偑壩惎偺娤應偱敪尒偟偨榝惎慡懱偑嵒傏偙傝偵暍傢傟偰偄傞忬嫷偑丄乽妀偺搤乿偺壓偱偼偙偺抧媴忋偱傕尰傢傟偆傞偙偲偑丄崱傗柧傜偐偲側偭偱偒偨偺偱偁傞丅 |

|

49

丂6 戝峖悈敪惗偺寈崘 top

丂懠曽丄僜楢傾僇僨儈乕寁嶼僙儞僞乕偺丄僂儔僕儈乕儖丒傾儗僉僒儞僪儘僼偲僎僆儖僊丒俴丒僗僥儞僠僐僼傜偺僌儖乕僾傕丄撈帺偺嶰師尦儌僨儖傪梡偄偰僔儈儏儗乕僔儑儞傪峴側偭偰偄傞偑丄斵傜傕椶帡偟偨乽妀偺搤乿傪偮偒偲傔偰偄傞丅

丂敧嶰擭巐寧偵奐偐傟偨壢妛幰偨偪偺夛媍乮栺昐柤偺壢妛幰偑働僜僽儕僢僕偵廤傑偭偨慜弎偺夛媍乯偵傕彽偐傟偨傾儗僉僒僪儘僼傜偼丄婣崙偡傞傗偝偭偦偔丄俿俿俙俹俽尋媶偺僔僫儕僆傪梡偄偰乽妀偺搤乿偺尋媶傪巒傔偨丅

丂斵傜偺尋媶偵傛傞偲丄師偺傛偆側寁嶼寢壥偑偊傜傟偰偄傞丅

丂妀愴憟偵傛偭偰屲乑乑乑儊僈僩儞偺妀偺墳廣偑偁偭偨応崌丄巐乑擔屻偵偼丄杒敿媴偱擇乑搙俠偺婥壏掅壓偑尰傢傟丄敧儠寧屻偱傕堦乑搙俠傕婥壏偑壓偑傞偲偙傠偑偁傞偲偄偆丅

丂斵傜偺巊偭偨儌僨儖偼嶰師尦偱偁傞偨傔偵丄婥壏偺暯嬒抣偩偗偱偼側偔丄抧堟枅偺婥壏傪寁嶼偡傞偙偲偑偱偒傞偺偑摿挜偱偁傞丅

丂偦傟偵傛傞偲丄妀愴憟敪惗屻巐乑擔栚偺婥壏掅壓忬嫷偼丄傾儊儕僇偺惣晹偱嶰乑搙俠丄傾儊儕僇搶晹偱巐乑搙俠丄儓乕儘僢僷偱屲乑搙俠丄儁儖僔儍榩晅嬤偱屲乑搙俠丄杒嬌抧懷偱堦屲搙俠偱偁傞丅

丂傑偨丄敧儠寧屻偺婥壏掅壓偼丄傾儊儕僇傗僜楢偱捠忢傛傝嶰乑搙俠掅偔丄僒僂僕傾儔價傾偱擇乑搙俠丄傾僼儕僇偱堦乑搙俠掅偔側傞偩傠偆偲偄偆丅

50

丂傑偨斵傜偺寁嶼偱偼丄擇嬨幍擔屻偵偼丄杒敿媴傪暍偭偰偄偨墝偺塤偑愒摴傪墶愗傝丄撿敿媴偵擖傝偙傒巒傔傞偲偄偆丅

丂斵傜偺尋媶偱傕擬懷僴僪儗乕丒僙儖偵戝偒側曄壔偑婲偙傝丄戝婥偺巕屵柺堏摦偑巒傑傞偙偲偑棫徹偝傟偨傢偗偱偁傞丅

丂偙偺僜楢偺尋媶僌儖乕僾偺摿挜偼丄婥岓偺曄壔傪偐側傝挿婜偵傢偨偭偰寁嶼偟偰偄傞偙偲偱偁傝丄偙偺揰偱偼傾儊儕僇偺僌儖乕僾傪抐慠堷棧偟偰偄傞丅

丂偲偙傠偑丄斵傜偑丄妀愴憟屻栺敧儠寧偨偭偨抧媴忋偺壏搙暘晍傪挷傋偰傒傞偲丄堄奜側寢壥偑惗偠傞偙偲偑傢偐偭偨丅

丂抧媴忋偺崅尨傗嶳妜抧懷偵丄堎忢偵崅壏側乽儂僢僩丒僗億僢僩乿偑敪惗偡傞偙偲偑傢偐偭偨偺偱偁傞丅

丂崟偄墝傪娷傫偩懳棳殶偺忋晹偼丄擔岝傪媧廂偟偰媫寖偵擬偣傜傟傞偙偲偼偡偱偵傒偨偑丄偙偺擬偄戝婥偑崅偄嶳柆偺忋晹傪抔傔巒傔傞偨傔偵丄偙偺傛偆側堎忢側尰徾偑尰傢傟傞偺偱偁傞丅

丂倀丒傾儗僉僒儞僪儘僼偨偪偺尋媶偵傛傞偲丄椺偊偽僠儀僢僩崅尨偺婥壏偼捠忢傛傝傕擇乑搙俠傕抔傔傜傟偰偟傑偆偟丄傾儊儕僇偺岥僢僉乕嶳柆偺忋晹傕幍搙俠偼抔傔傜傟傞偙偲偵側傞偲偄偆丅

丂偙偺傛偆側堎忢側崅壏懷偑嶳妜晹傪暍偆偙偲偵側傟偽丄偦偙偱偼愥傗昘偑偲偗巒傔傞偙偲偵側傞偵堘偄側偄偺偱偁傞丅

丂傾儗僉僒儞僪儘僼傜偼丄乽戝婯柾側愥偳偗偵傛偭偰戝峖悈偑敪惗偡傞偩傠偆乿偲寈崘偟偰偄傞丅

丂乽偦偺峖悈偼丄戝棨揑婯柾偺戝偒側傕偺偲側傠偆乿偲傕偮偗壛偊傞偺偱偁傞乮戞屲恾乯丅

丂偙偺傛偆偵偟偰丄奺崙偺條乆側僌儖乕僾偑暿屄偵恑傔偰偒偨乽妀偺搤乿偺尋媶偼丄偦偺僌儖乕僾偺嵦梡偟偨儌僨儖傗曽朄榑偵條乆側憡堘偑偁傞偑丄婎杮揑偵椶帡偡傞寢榑傪摫偒偩偟偮偮偁傞丅

丂偟偐傕丄尋媶偑恑傔偽恑傓傎偳丄乽妀偺搤乿偑娐嫬偵梌偊傞偱偁傠偆僟儊乕僕偼丄幙検偲傕偵戝偒側傕偺偵側傞偙偲偑丄偄傛偄傛柧傜偐偵偝傟偮偮偁傞偲偄偊傛偆丅

丂7 乽妀偺搤乿偵偮偄偰柍抦偩偭偨暷僜巜摫幰

top

丂僇乕儖丒僙僀僈儞傜偺採婲偟偨乽妀偺搤乿棟榑偺徴寕偼丄傾儊儕僇偺帺慠壢妛奅偵戝偒側攇栦傪搳偘偐偗偨偑丄偦偺塭嬁偼妛栤偺椞堟偵尷掕偝傟偰偄偨傢偗偱偼側偄丅

丂懡偔偺斀妀抍懱傗娐嫬抍懱傕栚偞偲偔偙偺栤戣偵拝栚偡傞偲偙傠偲側偭偨丅

丂側偤側傜丄妀愴憟偵傛偭偰婥岓偑寖曄偡傞偲偄偆偙偲偵側傟偽丄抧媴忋偺慡惗懺宯偵怺崗側僟儊乕僕偑壛偊傜傟傞偙偲偑梊應偱偒傞偟丄偦偺偙偲偑恖娫幮夛偵斶寑揑寢壥傪傕偨傜偡偙偲偼丄憐憸偵擄偔偼側偄偐傜偱偁偭偨丅

丂偙偆偟偰丄堦嬨敧嶰擭廐丄乽妀偺搤乿傪嫟捠偺娭怱帠崁偲偡傞夛媍偑奐偐傟傞偙偲偵側偭偨丅

丂夛媍偼乽妀愴憟屻偺悽奅亅妀愴憟偺惗暔偵傕偨傜偡挿婜揑悽奅揑塭嬁偵娭偡傞夛媍乿偲柤偯偗傜傟丄廫寧嶰廫堦擔丄廫堦寧堦擔偺擇擔娫偵傢偨傝丄儚僔儞僩儞偱奐偐傟偨丅

丂偙偺夛媍偼奺曽柺偐傜堎忢側娭怱傪傕偨傟丄偙傟傪巟帩偡傞尋媶婡娭傗娐嫬抍懱側偳嶰堦偺慻怐偑僗億儞僒乕偲偟偰柤慜傪楢偹偰偄偨丅

丂偦偺庡側傕偺傪楍婰偡傞偲丄傾儊儕僇惗暔壢妛尋媶強丄僇僫僟帺慠嫤夛丄僐儌儞丒僐乕僘丄娐嫬曐岇婎嬥丄娐嫬惌嶔尋媶強丄娐嫬儔僀僙儞僗丒僙僜僞乕丄傾儊儕僇壢妛幰嫤夛丄抧媴偺桭丄慡暷僆乕僩儂乕儞嫤夛丄揤慠帒尮曐岇嫤夛乮俶俼俢俠乯丄僔傿僄儔丒僋儔僽丄桱椂偡傞壢妛幰楢柨乮倀俠俽乯側偳偱偁偭偨丅

52-28

丂夛媍偼妶嫷傪掓偟丄慡暷奺抧偐傜壢妛幰傪偼偠傔娐嫬塣摦偺巜摫幰丄廆嫵壠丄嫵巘丄妛惗丄僕儍乕僫儕僗僩側偳屲乑乑柤偑嶲廤偟偨丅

丂傑偨丄乽妀偺搤乿偵娭怱傪書偔恖乆偼彅奜崙偐傜傕嶲壛偟丄憤悢擇乑儠崙偺壢妛幰偑廤傑偭偨丅

丂婄傇傟偺側偐偵偼丄乽妀偺搤乿棟榑尋媶偺乽堷嬥乿揑懚嵼偲傕偄偆傋偒億乕儖丒僋儖僢僣僃儞乮惣僪僀僣乯偑偄偨偟丄僂儔僕儈乕儖丒傾儗僉僒儞僪儘僼乮僜楢壢妛傾僇僨儈乕寁嶼僙儞僞乕婥徾尋媶晹挿乯傜悢柤偺僜楢偐傜傗偭偰偒偨壢妛幰傕偄偨丅

丂傾儊儕僇偺壢妛幰偺側偐偵偼丄僇乕儖丒僙僀僈儞丄億乕儖丒僄乕儕僢僋丄儅乕僋丒僴乕僂僃儖丄僪僫儖僪丒働僱僨傿丄僂僅儖僞乕丒僆儖丒儘僶乕僪丄僗僥僼僃儞丒僔儏僫僀僟乕丄僕儑乕僕丒僂僢僪僂僃儖傜偺婄偑尒偊偰偄偨丅

丂夛媍偼擇晹偵暘偗偰恑傔傜傟丄嵟屻偵儚僔儞僩儞偲儌僗僋儚傪捈愙偮側偄偩壢妛幰摨巑偺僥儗價摙榑傕峴側傢傟傞偲偄偆丄傒偛偲側墘弌傇傝偱偁偭偨丅

丂戞堦晹偺乽妀愴憟偺戝婥丒婥岓傊偺塭嬁乿偼丄僇乕儖丒僙僀僈儞偺婎挷曬崘傪傕偲偵偟偰摙榑偑峴側傢傟丄戞擇晹乽妀愴憟偺傕偨傜偡惗暔傊偺塭嬁乿偼丄億乕儖丒僄乕儕僢僋偺婎挷曬崘傪偆偗偰丄僷僱儖丒僨傿僗僇僢僔儑儞傪峴側偭偨丅

丂偙偺夛媍偺嶲壛幰娫偱偼丄妀愴憟偺傕偨傜偡寢壥偵偮偄偰庒姳偺媈栤傗堄尒偺憡堘偼尒傜傟偨偲偼偄偊丄乽妀偺搤乿偵偮偄偰偺婎杮揑擣幆傗妀愴憟偺戝嬝偺僀儊乕僕偵偮偄偰偼傎偲傫偳堦抳偟偨丅

丂偙傟偼夋婜揑側偙偲偱偁偭偨丅

丂偮傑傝偙偺夛媍偱偼丄妀愴憟偺傕偨傜偡婥岓偺寖曄偼丄偦傟偑壗傛傝傕怺崗偱偁傝丄偐偮傑偨抧媴揑婯柾偵払偡傞偨傔偵丄乽妀愴憟偺堷婲偡怺崗側寢壥偼丄傕偼傗岎愴崙偵尷掕偡傞偙偲偼偱偒偢乧乧暣憟偵柍娭學偩偭偨崙乆偡傜妀愴憟偺殶奜偵偲偳傑傞偙偲偼偱偒側偄乿丄

丂偙傟傑偱暷僜偺巜摫幰偨偪偼丄妀愴憟偵偮偄偰壗傛傝傕妝娤揑偵峫偊偰妀孯奼傪恑傔偰偒偨偑丄偦傟偼乽斵傜偑妀愴憟偺傕偨傜偡寢壥偵偮偄偰柍抦偺傑傑丄偙偺抧媴忋偺惗暔偺惗巰偵偐偐傢傞傛偆側廳戝寛掕傪偟偰偒偨偙偲偵側傞乿乮僇乕儖丒僙僀僈僜乯乗乗偲偄偆擣幆偑惗傑傟偨偙偲偱偁傞丅

丂偁傞偄偼丄乽戝婯柾側妀愴憟偺嵺丄杒敿媴偵廧傓戝晹暘偺恖乆偑惗巆偭偨偲偟偰傕丄斵傜偼尩偟偄姦偝丄婹偊丄悈晄懌丄傂偳偄僗儌僢僌丄埫埮側偳偵尒晳傢傟傞偩傠偆乿乮億乕儖丒僄乕儕僢僋乯丅

丂偦偟偰丄妀愴憟偺偡偝傑偠偄僗僩儗僗偵敇偝傟偨僄僐僔僗僥儉慡懱偑偳偺傛偆偵夞暅偱偒傞偺偐乗乗憐憸偡傞偙偲傕崲擄側忬嫷偺婲偙傞偙偲偑妋擣偱偒偨偺偱偁傞丅

丂偙偆偟偰丄乽妀偺搤乿棟榑偼丄偙偺夛媍傪宊婡偵偟偰丄堦抜偲擣幆傪怺傔傞偲偲傕偵丄偦偺塭嬁傪堦嫇偵奼戝偡傞偙偲偵側偭偨丅

丂8 擾嬈傊偺夡柵揑塭嬁 top

丂偙偺夛媍偑廔偭偰偐傜娫傕側偔丄僐乕僱儖戝妛惗懺妛尋媶僙儞僞乕偺儅乕僋丒俙丒僴乕僂僃儖偼丄偙傟傑偱偺乽妀偺搤乿偵娭偡傞彅尋媶偺憤廤栺傪擟偝傟傞偙偲偵側偭偨丅

56

丂斵偼丄偨偩偪偵偙偺嶌嬈偵偲傝偐偐傞偲偲傕偵丄帺傜偺愱栧偺尋媶暘栰偱偁傞擾嬈栤戣偵偍傛傏偡乽妀偺搤乿偺塭嬁偵偮偄偰丄偝傜偵尋媶傪偄偭偦偆慜恑偝偣丄亀妀偺搤亁乮乬Nuclear Winter乭乯偲戣偡傞扨峴杮傪敪峴偡傞偙偲偵側傞丅

丂俵丒僴乕僂僃儖偺廤栺偟偨寢壥偼丄戞巐昞丄戞屲昞偵傑偲傔偰帵偡丅

丂斵偼丄乽妀偺搤乿偑杒敿媴偺怷椦偵偳偺傛偆側塭嬁傪傕偨傜偡偐傪夝柧偡傞偲偲傕偵丄婥壏偺掅壓偲擔徠偺尭彮偑憪栘偵偳偺傛偆偵旐奞傪梌偊傞偐傪僔儈儏儗乕僔儑儞偟偰傒傞丅

丂偦傟偵傛傞偲丄傕偟傕婥壏偑捠忢傛傝嶰搙俠掅壓偡傞偲丄怉暔偺弮惗嶻傕偟偔偼扨埵嬻娫摉偨傝偺怉暔偺僶僀僆儅僗偼丄堦乑亾尭彮偡傞丅

丂榋搙俠掅壓偡傞偲丄僶僀僆儅僗偼擇屲亾尭彮丄嬨搙俠偺掅壓偱偼幚偵巐乑乣屲乑亾偺尭彮傪帵偡偲偄偆偺偱偁傞乮戞榋昞乯丅

丂憪栘偑偙傟偩偗晀姶側塭嬁傪偆偗傞偲偡傞側傜偽丄崚暔惗嶻傗擾嬈慡斒傊偺塭嬁偼偼偐傝抦傟側偄傕偺偵側傞偵堘偄側偄丅

丂乽妀愴憟偺僀儞僷僋僩偼丄妀峌寕偵敇偝傟偨昗揑偺攋夡傪墇偊偰丄偝傜偵奼戝偟偰備偔丅

丂杒敿媴偺擔徠偑嬨嬨亾傕尭彮偡傞偲偄偆偙偲偵側傟偽丄偦偺塭嬁偼嶰廳偵側傞偱偁傠偆丅

丂傑偢戞堦偵丄怉暔偺岝崌惉偵昁梫側懢梲僄僱儖僊乕傪偼側偼偩偟偔嶍尭偟丄戞擇偵丄婥壏偼擇屲搙俠傕壓偑傞偙偲偵側傠偆丅

丂偦偟偰戞嶰偵丄掅壏偲擔徠尭偑廳側偭偰丄悈偺弞娐偵昁梫側僄僱儖僊乕傪曄壔偝偣丄崀塉検傪尭傜偡偙偲偵側傞偩傠偆丅

丂偦偺忋丄抧昞偺扺悈偑傎偲傫偳搥寢偟偰偟傑偆偺偱丄堸椏悈傗崚暔惗嶻梡丄壠抺梡偺悈傕寚朢偡傞乿偲丄俵丒僴乕僂僃儖偼偄偆丅

58

丂偙偆偟偨彅忦審傪婎慴僨乕僞偲偟偰丄斵偼妀愴憟偑傾儊儕僇偺擾嬈偵偳偺傛偆側塭嬁傪傕偨傜偡偐丄僔儈儏儗乕僔儑儞傪帋傒傞丅

丂妀愴憟偺擾嬈偵梌偊傞塭嬁偼丄偦傟偑婲偙傞婫愡偵傛偭偰寛掕揑偵堘偭偰偔傞丅

丂壞偵妀愴憟偑婲偙傟偽丄崚暔惗嶻偼傑偢夡柵揑旐奞傪偆偗傞偙偲偵側傞偩傠偆丅 |

|

丂栰嵷傗壥幚偺惗嶻傕偦傟偵嬤偄旐奞傪偆偗傞偩傠偆丅

丂搤偱偁傟偽丄旐奞偼斾妑揑寉偔側傞偱偁傠偆偑丄偦傟偱傕旐奞婯柾偼偐側傝偺傕偺偵払偡傞偵堘偄側偄丅

丂俵丒僴乕僂僃儖偺妀愴憟偺擾嬈偵梌偊傞塭嬁偺僔儈儏儗乕僔儑儞寢壥傪丄戞幍昞偵帵偟偰偍偙偆丅

丂偙偆偟偰丄乽妀偺搤乿偺摓棃偼丄杒敿媴偺庡梫側擾嬈惗嶻偵攋夡揑塭嬁傪梌偊傞偨傔偵丄偦偙偐傜怘椘傗帞漈傪桝擖偟偰偄傞悽奅拞偺崙乆偑丄摨帪偵怺崗側旐幧傪偆偗傞偲偄偆峔憿偑晜偐傃忋偑偭偰偔傞丅

丂偙偺柺偱傕丄乽妀偺搤乿偼抧媴揑婯柾偱偺旐奞丄偮傑傝丄悽奅揑婹夓傪弨旛偡傞偲偄傢側偔偰偼側傞傑偄丅

丂9 儁儞僞僑儞傕斲掕偱偒偢 top

丂暷崙杊憤徣乮儁儞僞僑儞乯偼丄乽妀偺搤乿傪偳偺傛偆偵昡壙偟偰偄傞偺偱偁傠偆偐丅

丂堦嬨敧嶰擭廫寧丄俠丒僙僀僈儞傜屲恖乮俿俿俙俹俽偺嫟摨尋媶幰偺屲恖乯偑丄儚僔儞僩儞偱婰幰夛尒傪偟偰尋媶惉壥傪敪昞偟偨帪丄乽儂儚僀僩僴僂僗偲儁儞僞僑儞偺斀墳偼帠幚忋偺捑栙乿偩偭偨丅

丂嵟弶偼丄乽妀偺搤乿棟榑傪栙嶦偡傞偺偐偲巚傢傟偨丅

丂偲偙傠偑幚嵺偵偼丄儁儞僞僑儞撪晹偱丄偙偺栤戣偵偮偄偰怺崗側摦梙偑婲偒偼偠傔偰偄偨偺偱偁傞丅

丂廫擇寧弶傔偵丄儕僠儍乕僪丒儚僌僫乕崙杊師姱曗偑乽妀偺搤乿偵娭偡傞愢柧夛傪奐偄偰丄愱栧壠偺堄尒傪媮傔偰偄偨丅

丂愢柧夛偵彽偐傟偨儘乕儗儞僗丒儕僶儌傾尋媶強偺儅僀働儖丒儊僀偲儅僀働儖丒儅僢僋儔働儞偼丄乽俿俿俙俹俽尋媶偵偮偄偰偼懡彮偺堎尒傪傕偭偰偄傞偑丄偦偺戝嬝偼峬掕偱偒傞傕偺偩乿偲弎傋偨丅

丂婥徾妛傪愱栧偲偡傞俵丒儅僢僋儔働儞偼丄偦偺屻帺傜丄憐掕偝傟傞妀愴憟偺僔僫儕僆偵婎偯偄偰僔儈儏儗乕僔儑儞傪巒傔偨丅

丂偲偙傠偑丄悢検揑偵偼俿俿俙俹俽尋媶偲懡彮偺堘偄偼偁傞傕偺偺丄乽屲乑乑乑儊僈僩儞偺峌寕傪偆偗傞偲丄堦丒屲壄僩儞偺僗僗偑戝婥寳偵晳偄忋偑傝丄抧昞偺壏搙偑媫懍偵椻媝偟巒傔丄堦乑擔偐傜擇乑擔屻偵偼丄傾僕傾戝棨偺拞墰晹偼嵟戝嶰屲搙俠乮暯嬒堦屲乣擇屲搙俠乯傕椻媝偡傞乿偲偄偆寢壥偑偊傜傟偨丅

丂偦傟偽偐傝偱側偔丄儅僢僋儔働僜偑僔儈儏儗乕僔儑儞偟偰傒傞偲丄傢偢偐堦乑乑儊僈僩儞偺妀愴憟偱傕丄偦傟偑搒巗晹偵廤拞揑偵棊偲偝傟傟偽丄屲乑乑乑儊僈僩儞偺帪偲摨偠傛偆側婥岓偺寖曄偑婲偙傞偙偲偑敾柧偟偨偺偩偭偨丅

丂偙偆偟偰斵傕傑偨丄乽妀偺搤乿偑婲偙傞偙偲傪妋擣偟偨偺偱偁傞丅

丂堦嬨敧嶰擭偵偼丄暷壓堾媍夛偑儚僀儞僶乕僈乕崙杊挿姱偵懳偟偰丄乽亀妀偺搤亁棟榑偵偮偄偰偺徻嵶側専摙傪峴側偄丄偦傟偲妀愴棯寁夋偲偺娭楢傪怰媍偟偰媍夛偵採弌偡傞乿傛偆偵柦偠偨丅

丂儁儞僞僑儞偼丄壓堾偐傜偺偙偺梫媮偵墳偠傞偨傔偵丄乽妀偺搤乿偺尋媶傪暷壢妛傾僇僨儈乕偺堦婡娭偱偁傞乽慡暷尋媶夛媍乿乮National REserch Council乯偵埾戸偟偨丅

60

丂敧巐擭廫擇寧廫堦擔丄乽慡暷尋媶夛媍乿偼丄偙偺埾戸偵墳偠偰乽戝婯柾妀愴憟偺戝婥偵媦傏偡塭嬁乿偲戣偡傞曬崘彂傪嶌惢偟偰敪昞偟偨丅

丂乽曬崘彂乿偼丄乽尰嵼偺壢妛揑抦幆偵傕偲偯偔寁嶼偱偼丄柧妋側悢検揑寢榑傪摫偒偩偟丄偦傟傪怣擮傪傕偭偰婰弎偡傞偙偲偼偱偒側偄乿偲怲廳側懺搙傪偲傝側偑傜傕丄乽懡悢偺晄妋掕梫慺偼偁傞傕偺偺丄惗暔殶偵偲偭偰廳戝側堄枴傪傕偮婥徾忋偺挿婜揑塭嬁偼婲偙傝偆傞乿偲偟偰丄乽妀偺搤乿棟榑傪帠幚忋擣傔偨偺偱偁偭偨丅

丂偙偺曬崘彂偼儁儞僞僑儞偵採弌偝傟丄儚僀儞僶乕僈乕挿姱傕丄廰乆偱偼偁傞偑偦偺婎杮揰傪擣傔偞傞傪偊側偔側偭偨丅

丂偙偺曬崘彂傪傕偲偵偟偨崙杊挿姱偺壓堾傊偺曬崘偼丄敧屲擭嶰寧擇擔偵採弌偝傟偨偑丄偦偙偵偼乽亀妀偺搤亁尰徾傪悢検揑偵梊憐偡傞偙偲偼傎偲傫偳晄壜擻偱偁傞乿偲嫮挷偟偨堄尒傪晅偟偰偄偨丅

丂傑偨丄乽儗乕僈儞惌尃偺暫婍嬤戙壔寁夋傗丄塅拡偐傜偺儈僒僀儖杊屼暫婍偺扵媮偼丄妀愴憟傪梷巭偡傞偨傔偺寬慡側曽朄偱偁傞乿偲傕嫮挷偝傟偰偄偨丅

丂偩偑丄儁儞僞僑儞偺偙偺曎夝偼柧傜偐偵柕弬偟偨傕偺偱偁傞丅

丂偄偭偨傫丄乽妀偺搤乿棟榑傪擣傔傞側傜偽丄乽妀愴憟偼偁傞惌帯栚揑傪払惉偡傞庤抜偲偟偰偼傕偼傗晄揔偱偁傝乿偦傟偼傎偲傫偳乽帺嶦峴堊乿偵偡偓側偔側傞偲偄偆榑棟揑婣寢偵丄摫偐傟偞傞傪偊側偄偐傜偱偁傞丅

丂偲偡傟偽丄偙傟傑偱専摙偟偰偙側偐偭偨妀愴憟偵偍偗傞乽戝婯柾側壩嵭偺懡敪乿傪慡柺揑偵夝柧偟丄偦傟偲偺娭楢偵偍偄偰媽棃偺妀愴棯傪愻偄捈偡昁梫偑偁傞偐傜偱偁傞丅

丂揤慠帒尮曐岇嫤夛乮俶俼俢俠乯偺僕僃僀僐僽丒僔儏乕儖偼丄儁儞僞僑儞曬崘偼惌帯揑岆杺壔偟偱偁傞乿偲斸敾偟丄乽斵傜偼亀妀偺搤亁偺婎栘揑梫慺傪柍帇偡傞屼搒崌庡媊偱偁傞乿偲榑昡偟偰偄傞乮亀僯儏乕儓乕僋丒僞僀儉僘亁堦嬨敧屲擭嶰寧擇擔乯丅

丂10 帇奅僛儘偱擇屲搙俠偺婥壏掅壓 top

丂偦傟偱偼丄儁儞僞僑儞傕擣傔偞傞傪偊側偐偭偨乽慡暷尋媶夛媍乿偺曬崘偼丄偳偺傛偆側寢榑傪壓偟偰偄傞偺偐丅

丂偙偙偱偼偦偺梫揰偩偗傪傒偰偍偙偆丅

丂傑偢丄偙偺寢榑傪弌偡偵摉偨偭偰丄尋媶偵嶲壛偟偨堦晹偺愱栧壠偐傜乽晄妋掕梫慺乮妀偺憤敋敪椡丄敋敪崅搙丄妀愴憟偺婲偙傞婫愡側偳乯偑偁傞偺偱丄亀妀偺搤亁傪悢検揑偵寁嶼偡傞偙偲偵堎媍偑偩偝傟偨偑丄乽慡偔寢榑偑弌側偄偲曬崘偡傟偽丄廳戝側戝婥傊偺塭嬁偑婲偙傝偆傞偲偺愢偵懳偡傞斀榑偱偁傞乿偲岆夝偝傟傞嫲傟偑偁傞偨傔偵丄偁偊偰悢検揑寢榑傪弌偟偨偲偄偆丅

丂傑偨丄乽悢検壔偼丄偡傋偰偺廳梫側梫慺傪慻怐揑偵専摙偡傞偨傔偺丄嵟忋偺曽朄偱偁傝丄悢検壔偵傛偭偰丄暘愅慡懱偺拞偱廳梫側梫慺偲廳梫偱側偄傕偺傪嬫暿偱偒傞乿備偊偵丄栤戣傪尷掕偟偮偮傕丄偁偊偰悢検壔偟偨乽曬崘乿傪傑偲傔偨偺偩偭偨丅

丂偙偺僌儖乕僾偑嵦梡偟偨妀愴憟偺僔僫儕僆偼丄榋屲乑乑儊僈僩儞乮悽奅拞偵拁愊偝傟偨妀暫婍憤悢偺敿暘乯偺妀暫婍傪巊偭偨愴憟偑婲偙傞乗乗偲偄偆憐掕偱偁偭偨丅

丂妀敋敪偼杒堒嶰乑搙偐傜榋乑搙偺娫偱婲偙傝丄堦屲乑乑儊僈僩儞偑抧忋偱敋敪偟丄巆傝屲乑乑乑儊僈僩儞偑忋嬻偱敋敪偡傞偲偄偆傕偺偱偁傞丅

丂偦偺寢壥丄師偺傛偆側帠懺偑婲偙傞丅

丂俙丄妀敋敪偲摨帪偵丄嘆戝検偺僠儕偑戝婥拞偵悂偒偁偘傜傟丄嘇戝婯柾側壩嵭偑奺抧偱敪惗偟丄嘊戝検偺桳撆僈僗偲僗僗偑敪惗偟戝婥拞偵拲擖偝傟傞丅

62

丂俛丄壩嵭偱惗偠偨墝偼乽憡摉検偑懳棳寳偵悢儠寧娫懾棷偟丄偟偩偄偵奼嶶偟偰丄杒敿媴偺戝晹暘偵嬒堦揑偵暘晍偡傞乿丅

丂偙偺偨傔乽杒敿媴偱偼帇奅僛儘偺擔偑悢擔娫偮偯偒丄栺擇廡娫偨偭偰偐傜丄岤偄塤偵暍傢傟偨掱搙偺柧傞偝傪庢栠偡乿丅

丂偙偺塤偼懢梲岝慄傪偒傢傔偰岠棪傛偔媧廂偡傞偺偱丄抧昞偼乽挊偟偔椻媝乿偝傟丄戝婥忋憌偼乽堎忢側崅壏乿偵側傞壜擻惈偑偁傞丅

丂俠丄壞婜偵偙偺傛偆側妀愴憟偑峴側傢傟偨応崌偵偼丄杒敿媴偺戝棨晹偱偼暯嬒堦乑搙偐傜擇屲搙俠偺婥壏掅壓偑傕偨傜偝傟傞丅

丂奀偵柺偟偨増娸晹暘偱偼丄婥壏掅壓偼斾妑揑彮側偔偰偡傓丅

丂搤婜偵妀愴憟偑峴側傢傟偨応崌偵偼丄乽嵟婑偺抧堟偱戝暆側婥壏掅壓偑婲偙傞壜擻惈偑偁傞偑丄杒敿媴偺壏懷抧曽偱偺婥壏偺曄壔偼丄彫偝偄偐傕偟傟側偄乿丅

丂俢丄妀敋敪偱惗偠偨拏慺巁壔暔偼丄滪憌寳偵拁愊偝傟丄僆僝儞傪尭傜偟丄杒敿媴偺僆僝儞偼妀愴憟屻悢儠寧娫偵戝暆偵尭彮偡傞丅

丂偙偺偨傔惗暔偵塭嬁偺偁傞巼奜慄偺嫮偝偼丄抧忋偱捠忢偺堦丒屲攞偵払偡傞偩傠偆乮僆僝儞検偑敿暘偵夞暅偡傞傑偱偵偼丄擇擭娫傪昁梫偲偡傞乯丅

丂俤丄戝検偺墝偲僠儕偼丄妀敋敪偺擇丄嶰廡娫屻偵偼丄愒摴傪墇偊偰撿敿媴偵昚棳偟偰峴偔壜擻惈偑偁傞丅

丂11 撿敿媴偱偼乽妀偺壞乿 top

丂懠曽丄崙嵺妛弍楢崌乮倢俠俽倀乯偼丄堦嬨敧擇擭丄乽妀愴憟偺傾僙僗儊儞僩傪偟偰傒傞昁梫偑偁傞乿偙偲傪寛掕偟丄偦偺嶌嬈傪娐嫬壢妛埾堳夛乮俽俠俷俹俤乯偵埶棅偟偨丅

丂俽俠俷俹俤偼偙傟偵墳偠傞偙偲偐寛傔乮敧嶰擭榋寧乯丄偨偩偪偵僾儘僕僃僋僩僠乕儉乽妀愴憟偺娐嫬塭嬁乿乮俤俶倀倂俙俼乯傪敪懌偝偣偨丅

丂僗僩僢僋儂儖儉丄僯儏乕僨儕乕丄儘儞僪儞丄儗僯儞僌儔乕僪丄僷儕側偳偱尋媶廤夛偑奐偐傟丄敧屲擭擇寧偵偼峀搰偲搶嫗偱儚乕僋僔儑僢僾偑奐嵜偝傟偨丅

丂峀搰偱奐偐傟偨俤俶倀倂俙俼偱偼丄儘乕儗儞僗丒儕僶儌傾尋媶強偺儅僀働儖丒儅僢僋儔働儞傜偑怴偟偄尋媶偺曬崘傪峴側偄丄乽妀偺搤乿偵偮偄偰傛傝徻嵶側暘愅偑側偝傟偰偄傞丅

丂偦傟偵傛傞偲丄師偺傛偆側偙偲偑傢偐偭偰偒偨丅

丂嘆壞偵杒敿媴偱堦乑乑儊僈僩儞乮栺堦乑乑乑敪乯偺乽搒巗晹乿傊偺妀峌寕偑側偝傟傞偲丄壩嵭偵傛偭偰栺堦丒屲壄僩儞偺僗僗偑晳忋偑傝丄僗僗偺屲乑亾偼惉憌寳偵傑偱摓払偟偰丄抁婜娫偵杒敿媴慡懱傪暍偭偰偟傑偆丅

丂嘇偙偺偨傔丄忋嬻偺僗僗偑懢梲岝慄傪戝暆偵媧廂偟偰偟傑偄丄傾僕傾戝棨偺拞墰晹偱偼嵟崅嶰屲搙俠偺婥壏掅壓偑婲偙傞丅

丂杒敿媴慡懱偱傕丄戝棨晹偱暯嬒堦屲乣擇屲搙俠偺掅壓偑婲偙傞丅

偨偩偟丄奀梞傗増娸晹偱偼丄婥壏偺偼側偼偩偟偄掅壓偼敪惗偟側偄丅

丂嘊戝婥忋憌晹偺擬偣傜傟偨僗僗偼丄擇乑乣嶰乑擔屻偵偼愒摴傪墇偊丄撿敿媴偵堏摦偟巒傔傞丅

丂偙偺嵺丄僗僗偺媧廂偟偨擬偑撿敿媴偵塣偽傟丄婥壏偑屲搙俠傎偳忋徃偡傞丅

丂撿堒屲乑搙乣榋乑搙偺抧懷偺壏搙偑偲偔偵崅偔側傝丄堦屲搙俠傕忋偑偭偰偟傑偆丅

丂偙偺偨傔偵撿嬌偺昘偑偲偗巒傔傞婋尟傕偁傝偆傞偩傠偆丅

64

丂偙偆偟偰丄傢偢偐堦乑乑儊僈僩儞乮慡妀暫婍偺堦亾乯掱搙偺妀敋敪偱傕丄偦傟偑搒巗晹偱偁傟偽丄乽妀偺搤乿偑婲偙傞偙偲偑傢偐偭偰偒偨丅

丂傑偨丄撿敿媴偼乽妀偺搤乿偱偼側偔丄乽妀偺壞乿偲側偭偰偟傑偆偲偄偆旂擏側寢壥偑敾柧偟偰偒偨偺偱偁傞丅

丂偄偢傟偵偟偰傕丄偙傟傜堦楢偺尋媶妶摦偺庡梫側娭怱偼丄乽妀偺搤乿栤戣偵廤拞偟偮偮偁傝丄敧屲擭嬨寧

偺俬俠俽倀憤夛乮儚僔儞僩儞乯偵偼嵟廔曬崘偑採弌偝傟傞梊掕偱偁傞丅

丂12 妀暫婍偺僨傿乕僾丒僇僢僩傪 top

丂懠曽丄乽妀偺搤乿棟榑偼丄妀愴憟偵偮偄偰偺擣幆榑偵偲偳傑傞偙偲側偔丄妀孯弅偺庡挘偲側偭偰丄斀妀塣摦傪屰晳寖椼偡傞傕偺傊偲揮偠偮偮偁傞偐偵尒偊傞丅

丂乽妀偺搤乿偺採彞幰偺堦恖偱偁傞僇乕儖丒僙僀僈僜偼丄斵撈摿偺妀孯弅榑乽妀愴憟偲婥岓偺攋柵乿乮亀僼僅乕儕儞丒傾僼僃傾乕僘亁83亅84擭搤崋乯傪彂偄偰丄乽暷僜偑偨偩偪偵戝暆側妀孯弅傪峴側偆乿偙偲傪採彞偡傞丅

丂俠丒儌乕僈儞偼庡挘偡傞丅

丂乽偙傟傑偱変乆偼抦傜偢抦傜偢偺偆偪偵亀抧媴嵟屻偺擔偺憰抲亁乮Doomsday Machine乯傪偮偔傝偁偘偰偒偨丅

丂偮偄嵟嬤傑偱扤傕偦傟偵婥偯偟偰偄側偐偭偨丅

丂偦偟偰丄変乆偼偙偺憰抲偺堷嬥傪杒敿媴慡懱偵峀傔偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅

丂堦嬨巐屲擭埲崀丄暷僜偺巜摫幰偨偪偼丄偙偺婥岓偺攋柵偵偮偄偰慡偔柍抦側傑傑丄妀孯奼嫞憟偲偄偆廳戝側惌帯揑寛掕傪峴偄懕偗偰偒偨偺偱偁傞丅丂乧乧偩偑崱傗丄変乆偼挿婜揑側惌帯愴棯偺寛掕偵偁偨傝丄婥岓偺攋柵乮妀偺搤乯偲偄偆梫慺傪柍帇偡傞偙偲偼嫋偝傟側偄丅乿 |

丂偟偐傕丄堦乑乑儊僈僩儞偲偄偆斾妑揑彫婯柾側妀愴憟偱偁偭偰傕丄偙傟偑搒巗峌寕偱偁傞側傜偽丄搒巗偺戝壩嵭偺寢壥丄梕堈偵乽妀偺搤乿偑婲偙傝偆傞偙偲傪寈崘偡傞丅

丂偙偆偟偰丄俠丒儌乕僈儞偼丄彮側偔偲傕偲傝偁偊偢丄乽暷僜偼妀暫婍傪亀妀偺搤亁偑婲偙傝偊側偄偲偙傠傑偱嶍尭偣傛乿偲庡挘偡傞丅

丂斵偼乽妀偺搤乿偑婲偙傝偆傞妀暫婍偺悢検傪乽屲乑乑屄偐傜堦乑乑乑屄乿偲寁嶼偡傞丅

丂偦偺崻嫆偼丄屲乑乑屄偺妀暫婍偑搒巗偺崅嬻偱敋敪偡傟偽乽婥岓偺攋柵乿偼婲偙傝偆傞偟丄堦乑乑乑屄偺妀暫婍偑抧昞偱敋敪偡傟偽摨條偺寢壥偑婲偙傞丄偲偄偆傕偺偱偁傞丅

丂偦偟偰斵偼丄偙偺屲乑乑屄偐傜堦乑乑乑屄偺娫傪乽抧媴嵟屻偺擔偺椞堟乿偲柤偯偗偨偺偱偁傞丅

丂偙偺婋尟抣傪乽偟偒偄抣乿偲傒側偟偨僙僀僈儞偼丄偲傝偁偊偢暷僜椉崙偺妀暫婍乮崌寁乯傪偦傟埲壓偵傑偱嶍尭偣傛偲庡挘偡傞丅

丂偦偆偡傟偽丄乽僐儞僺儏乕僞偺屘忈丄孯恖偺晄拲堄丄捠怣栐偺屘忈丄崅姱偨偪偺岆嶼傗敪嫸偲偄偭偨晄應帠懺偐傜丄楢嵔揑偵亀妀偺搤亁傪堷婲偡偙偲偩偗偼旔偗傜傟傞乿偲偄偆偺偱偁傞丅

丂偄偐偵傕帺慠壢妛幰傜偟偄敪憐偺僙僀僈儞偼丄乽悽奅拞偵拁愊偝傟偨妀暫婍偺偛偔堦晹偑巊梡偝傟傞妀愴憟偱偁偭偰傕丄偦偙偐傜惗偠傞姦椻壔丄埫埮丄曻幩擻丄拏慺巁壔暔丄巼奜慄偑丄偙偺榝惎忋偺惗巆偭偨恖乆傪婋婡偵偝傜偡丅

丂乧乧妀愴憟偱愭惂峌寕傪巇偐偗丄憡庤懁偐傜偨偲偊妀偺曬暅峌寕傪庴偗側偐偭偨偲偟偰傕丄帺傜偑帺嶦峴堊傪偟偨偙偲偵側傞偐傕偟傟側偄丅

66

丂乧乧偄偐側傞崙壠娫偺懳棫傕丄僀僨僆儘僊乕揑懳棫傕丄恖椶傪婋婡偵摫偔偙偲傪惓摉壔偟偊側偄乿偲偄偆丅

丂偙偆偟偰丄斵偼妀暫婍偺乽戝暆嶍尭乿乮僨傿乕僾丒僇僢僩乯傪採彞偡傞丅

丂偦偺撪梕偼丄僕儑乕僕丒働僫儞偑偐偭偰偐傜採彞偟偰偄傞乽妀暫婍偺屲乑亾嶍尭乿乮戞堦抜奒偲偟偰乯偵嬤偄偲偄偆丅

丂堦嬨嬨堦擭傑偱偵暷僜偑妀偺敿尭偵崌堄偡傞側傜偽丄偮偯偔堦嬨嬨屲擭傑偱偵偝傜偵屲乑亾偺椡僢杕傪峴側偄丄擇堦悽婭偵偼乽抧媴嵟屻偺擔乿乮僪乕儉僘丒僨僀乯傪彽棃偟側偄偲偙傠傑偱丄妀孯弅偑偱偒傞偩傠偆偲偄偆偺偱偁傞丅

丂乽妀偺搤乿棟榑偼丄傾儊儕僇偺娐嫬曐岇塣摦偵傕戝偒側塭嬁傪梌偊偮偮偁傞丅

丂僕儑僫僒儞丒僔僃儖偺挊彂亀抧媴偺塣柦亁偵偪側傫偱奐偐傟偨乽抧媴偺塣柦偵娭偡傞夛媍乿乮戞堦夞偺夛媍偼堦嬨敧擇擭偵奐嵜乯偼丄堦嬨敧巐擭偵戞擇夞栚偺夛崌傪儚僔儞僩儞偱傕偭偨乮嬨寧廫嬨乣擇廫嶰擔乯丅

丂堦嬨恖偺僲乕儀儖徿庴徿幰傪娷傔偨堦嬨榋恖偑偙傟偵嶲壛偟偨偑丄夛媍偼丄娐嫬曐岇抍懱偲斀妀塣摦慻怐偑堦摪偵僪僢僉儞僌偡傞妴岲偲側偭偨丅

丂夛媍偱偼乽妀偺搤乿偺採彞幰偺堦恖偱偁傞億乕儖丒僄乕儕僢僋偑婎挷曬崘傪峴側偄丄婥徾妛幰僗僥僃僼僃儞丒僔儏僫僀僟乕傕暘壢夛偵偍偗傞曬崘傪暘扴偟偨丅

丂偙偆偟偰丄乽妀偺搤乿棟榑偑夛媍嶲壛幰偵徯夘偝傟傞偙偲偵側偭偨丅

丂嶲壛抍懱偺堦偮偱偁傞乽抧媴偺柧擔乿楢崌偺戙昞偱偁傞僩乕儅僗丒僗僩乕儖偼丄師偺傛偆偵岅偭偰偄傞丅

丂乽亀妀偺搤亁偵偮偄偰偺擣幆偼丄廬棃偺妀偵娭偡傞媍榑傪慡偔曄偊偰偟傑偭偨丅

丂尰懚偡傞懠暫婍偺偛偔堦晹暘傪巊梡偟偨尷掕妀愴憟偱偁偄偰傕丄恖椶傪柵朣偝偣傞偙偲偵側傞偱偁傠偆丅

丂偙偺婋婡姶偼変乆傪寢懇偝偣偢偵偼偍偐側偄丅乿

丂億乕儖丒僄乕儕僢僋偼婎挷曬崘偺側偐偱丄乽暷僜偑妀暫婍偵傛偭偰偺傒崙壠偺埨慡傪曐忈偱偒傞偲峫偊偰偄傞偺偼乬恄榖乭偵偡偓側偄乿偲偺傋丄妀孯弅偺昁梫惈傪嫮挷偟偰偄偨丅

丂偙偆偟偰丄乽妀偺搤乿偼丄斀妀塣摦偲娐嫬曐岇塣摦傪寢傃偮偗丄偦傟傪戝偒偔悇偟忋偘傞栶妱傝傪壥偨偟偮偮偁傞偲偄偊傛偆丅

top

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

|