|

****************************************

Index 千島列島(プロローグ 一章 二章 三章 四章 五章 六章)

北方領土(プロローグ 一章 二章 三章 四章)

ここでは千島列島とはウルップ島以北の島、北方領土とは択捉島以南の島です。

第一章 漁業の島・国後島

1 国後島へ top

古釜布の丘の上から見た旧市街地 |

古釜布港の桟橋。10数隻の漁船が停泊していた |

|

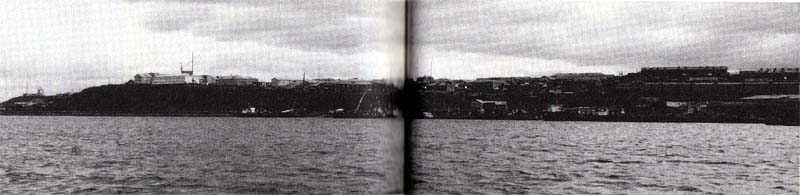

船の上から見た古釜布の新市街地

|

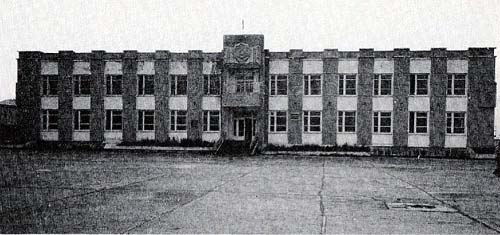

島の行政府、南グリル地区の執行委員会と議会

一階が商業銀行、サハグロ古釜布支店 |

庁舎前の広場に建つレーニン像 |

NHK取材班は、北方四島の本格的な取材の手始めとして、一九九二年の八月一日から一週間、「ビザをし渡航」の枠組みのなかで、国後島と択捉島とを訪れることになった。

取材スタッフは、記者一人とディレクター二人、カメラマン四人、それに通訳が一人の、合わせて八人である。

八月一日、まだ夜の明けきらない午前四時過ぎに、根室の花咲港を出港した。

行き先は、北海道から一六キロ離れた国後島だ。

渡航のためにチャーターした船は、普段釣り船として使われている一三トンの小さな船である。

やや波が高いためにゆっくりと航行したが、それでも五時間ほどで国後島の古釜布(ふるかまつぶ)に到着した。

島のほぼ中央に位置する古釜布は、ロシア名ユジノクリリスク、国後島の人口の八〇%以上にあたるおよそ六五〇〇人が住んでいる。

ここには国後島、色丹島、それに歯舞諸島を管轄する「南クリル(千島)地区」の行政府がおかれ四島最大の「都市」だ。

海の上から見た古釜布は、北にあたる右手が高台になっていて、川をはさんで反対側か低地になっていた。

戦前はほとんどの人がこの低地に住んでいたが、今、新しい建物は高台に建っている。

低地はいわば「旧市街」、高台が「新市街」である。かって、津波で旧市街が被害を受けたのをきっかけにして、高台への引っ越しが進んだという。

古釜布の港に我々が着いたのは、日本時間で午前九時半、現地時間で午後○晞半だった。国後島を管轄するサハリン州の時間は、日本よりも三時間早い。

この港、実は、港と呼べるような代物ではない。

木製の粗末な桟橋があるだけで、大きな船は接岸できない。

古釜布には北方墓参やビザなし渡航などで北海道から多くの元島民たちが訪れるが、通常はまず沖合に停泊し、そこから艀に乗り移って上陸するのである。

しかし、我々の乗った船は一三トンの釣り船という小さいものだったため、古釜布の桟橋に直接着けることができた。

桟橋では、南クリル地区議会のミハイル・テレシコ議長ら一〇人あまりが出迎えてくれた。

このテレシコ議長、実は九二年四月の最初のビザなし渡航で北方四島から北海道を訪れたロシア側代表団一九人の団長を務めた男だ。

その際に、我々は根室や札幌で何回も取材をしている。

唯一知っている片言のロシア語で「お元気ですか」と言いながら手を差し出すと、テレシコ議長も

「いやあ、お待ちしていましたよ。すでにテレックスで連絡が入っていましたから」と、人なつっこい笑顔を見せながら、手を上げて近寄ってきた。

顔見知りということもあって、取材は、まずは友好的なムードのなかで始まった。

しかしわからないのは、港には出迎え以外、人の姿が見えないことである。

八月上旬は漁の休みの時期、周辺で豊富に獲れるカニもちょうど禁漁期である。

さらに到着したのが正午過ぎということもあり、港湾労働者も昼休みだったのだろうか。

ただ、そうしたことを割り引いても、寂しい風景ではあった。錆び付いた鉄柵や、舗装されていない道路、つながれたままの船……。

島の主要産業は漁業だが、その拠点となるべき港ですら活気がない。

ロシア経済が苦境に立っているなかで、国後島もその例外ではないということを早々と痛感させられた。

むしろ、辺境にあるだけに経済混乱の波を最もかぶっているのかもしれない。

船から荷物を降ろした後、我々取材班は択捉島と国後島との二手に分かれた。

迎えに来ていた車に撮影機材などを積み込み、択捉島を取材するスタッフ三人はヘリコプターに乗るために港を離れる。

国後島取材班は、港を出て、取材打合わせのために行政府である執行委員会と議会の入った庁舎を訪れることにした。

町の中心部にある庁舎前の広場には、レーニン像がそのまま残されていた。

我々の示した取材項目について、テレシコ議長は「全く問題はない」と、協力的な姿勢を見せてくれた。

庁舎を後にして、さっそく町の様子を取材し始める。

海岸には夏休み中の子供たちが集まり、ボートのこぎかたを練習していた。

野外活動の授業だという。

風は冷たく、気温も二五度前後と、海水浴をするような条件ではなかったが、砂浜でつかの間の夏を楽しんでいるようだった。

国後島での二日目、島で最も大きい公営の食料品店を訪れた。とはいっても、肉や野菜、生の魚といった生鮮食料品はない。

あるのはパンと缶詰だけで、客の姿もまばらだ。

店内で買物をしていた主婦に訊ねると、「一番困るのは、野菜や果物がないことよ。子供たちに食べさせることができないのが悲しいわ」と、肩をすくめた。

品不足に追い打ちをかけているのが、急激なインフレである。

九二年の一月に価格が自由化されて以来、島ではバン一つが自由化前の三〇カペイカから一〇ルーブルと三〇倍以上に値上がりしていた。

給料も上がってはいるか、値上がりのスピードにはかなわない。何しろ、物価は給料の二倍以上の速度で上昇しているというのだ。

その日の午後、古釜布の北、車で二〇〜三〇分のところにある温泉に行った。

日本人が住んでいた時代、セセキと呼ばれ、今は「チャイカ」(ロシア語でかもめの意)という名のこの温泉には、漁業コンビナートの労働者たちが子供連れでピクニックに来ていた。

日本から取材に来たと告げると、魚の入ったスープを勧めてくれる。

「政府は北方領土問題が論議されるようになってから、何も補給してくれない。あるのは缶詰ばかりだ」

「クリルの発展のために金を出していると言うが、道すら作られていない」

「この島は日本と共同管理すればいいと思う。ただし、この島を出ていくのは嫌だ」

ウオッカを飲みながら話すうちに、彼らの口からは将来への不安や政府への不満が次々に飛び出してきた。

温泉から古釜布に戻る途中、ハマナスの咲く海岸でかごを持っている数人の女性を見かけた。

「何をしているの」と訊ねると、ハマナスの実を集めているのだという。

実を砂糖で煮ることによって、ビタミンの不足を解消しているそうだ。

野生のハマナスも食料にしなくてはならないという事実に、この島がおかれている経済状況を垣間見た思いであった。

2 瀕死の漁業コンビナート top

北方四島の周辺は、世界三大漁場の一つとして知られる豊かな海である。

サケ、マスをはじめ、サンマ、ウニ、カニなどの漁業資源を中心に、島の経済は成り立っていた。

国後島の産業は、「ロージナ(祖国)」と呼ばれる漁業コルホーズと、水揚げされた魚を加工する漁業コンビナートが中心である。

島民のほとんどが、コルホーズかコンビナートに関係した仕事に従事していた。

未舗装のガタボコ道を抜け、港へと向かう。中心街からわずか二〜三分のところだ。

夏の日ざしが降りそそぐ港は、相変わらずひっそりとしていた。

新市街がある高台(ユジノクリリスク岬)のすぐ真下に広がっていた港には、漁業コンビナートの工場が大小二棟、桟橋が四つ、他に色丹島や択捉島などへ渡るための定期船の事務局などがいくつかあるだけだ。

桟橋には、十数隻の漁船が停泊していた。国後島には三〇隻あまりの漁船があるが、ほとんどが二〇年以上も前に作られた旧式の船ばかり。

赤茶けた錆ばかりが目立つ。港の関係者に訊ねたところ、ここ数年、新造船の補充はほとんど行われていないという。

気をつけて見ると、港のあちこちに使えなくなった漁船の残がいが放置されたままになっていた。

木造の桟橋自体も朽ち果て、至る所に穴が開いていた。

港の水深も五〜六メートルしかないため、大きな船の接岸はできない。

国後島では戦後四〇年以上経った今でも、港湾施設の整備が進んでいないため、漁獲量も頭打ちになっている。

桟橋では、七〜八人の男たちが水揚げされたばかりのコンブを、加工場へと運んでいた。

八月は漁の端境期ということで、コンブや雑魚以外の漁は行われていなかった。

漁師の多くは秋からのサケ漁が始まるまで夏休みを取っている。

「なぜ、この島で働くのか」と訊ねると、彼らは、「この島で生まれ、この島が気に入っているからさ」

と、誇らしげに語る。

「ここで、ひと儲けしてやろうと思ったのさ」

若い頃に一獲千金の夢を求めて、大陸から出稼ぎに来て、この島に居着いてしまったという男もいた。

また、年輩の男は「他に行くところがないからだ」と、すてばちに言う。夏の日だまりのなか、男たちへのインタビューから今日の取材は始まった。

桟橋に沿って港の奥まで行くと、ひときわ目立つ赤い壁の工場が白い煙を上げていた。

漁業コンビナートの缶詰工場で、テニスコートを三面とれるくらいの広さがあった。

ここでは、漁業コルホーズなどで獲った魚を加工し、缶詰製品を作っている。

コンビナートの労働者は、全部でおよそ七〇〇人。

缶詰加工のラインで働いていたのはほとんどが女性で、一日三交代二四時間体制で稼働しているということだ。

缶詰の生産量は、年間でおよそ一〇〇〇万個。

中身は近海で獲れるサケ、マス、サンマなどを塩漬けにしたもので、大半はサハリンや大陸へ運ばれ、なかには、遠くヨーロッパまで輸出されているということだった。

皮肉なことに、国後島ではほとんど手に入らない。

そのうえ、ここ数か月、缶詰の生産量が急激に落ち込んでいるという。

この工場で二六年間働いているという缶詰加工ラインの班長リュドミラ・ペルチコワさん(三八歳)は、こともなげに言い放った。

「漁業コルホーズからの原料魚の供給が減っているわ。

コルホーズの漁民たちは、カニやウニなど日本人が欲しがる魚を日本へ輸出してしまい、漁業コンビナートへは魚を入れてくれなくなったのよ」

二年前から、北海道の根室や釧路などの漁港に北方四島からの漁船が出入りできるようになり、漁業コルホーズも、商売の相手を国営の漁業コンビナートから日本へと移動し始めていたというわけだ。

リュドミーラは、付け加えた。

「たとえば、漁業コルホーズが漁業コンビナートに毛ガニを売っても、一キロ一二○ルーブルにしかならないのに、日本では一キロ二〇〇〇〜三〇〇〇円で買ってくれるのよ」

この差は大きい。当時の公式レートでさえ一ルーブル一円だから、日本と取引きした方が二〇〜三〇倍得するわけだ。

しかも、それ以上に魅力があるのは、外貨を持つということである。

これではコンビナートに毛ガニが入ってくることはありえない。

「でも、もっとひどいことがあるのよ」

リュドミーラは、いかにも怒りを抑えきれないという調子で話を始めた。

何と給料が、四か月間支払われていないというのだ。

缶詰生産の見返りとして、中央や州の政府から届くはずの労働者たちへの給料が島に届いていないのだ。

ロシア全土に広がった急激なインフレに伴って、漁業コンビナートの労働者の給料も急速に賃上げされた。

九一年の春には、七〇〇〜八〇〇ルーブルだった平均給与は、五回の賃上げの結果、現在では、一万二〇〇〇〜一万三〇〇〇ルーブルにまで上昇した。

ところが紙幣の供給が間に合わず、労働者たちへの支払いが滞(とどこ)っていたのである。

原料魚の減少、四か月もの間止められた給料。

我々は、島の基幹産業が瀕死の状態にあることをまのあたりにした。

3 ある工場労働者の苦しい家計 top

国後島の人々の暮らしは今、どうなっているのか……。

古釜布の町のなかでは行政府である執行委員会から何ら制限を受けることなく、自由に取材ができた。

そこで我々は、漁業コンビナートで知合ったリュドミーラの家を訪ねることにした。

前日に国後島の普通の家庭の暮らしぶりを取材したいと申し込んだところ、「どうぞ、家にいらしてください」と快く承諾してくれたのだ。

愛称でリューダと呼ばれるリュドミーラの家は、夫と子供二人の四人家族である。

夫のミハイル(三八歳)は、同じ漁業コンビナートで魚の水揚げの仕事をしている。

次女アレクサンドラ(八歳)と、長男のコンスタンチン(六歳)は、どちらも国後生まれの国後育ちだ。

もう一人、一七歳になる長女がいるが、勉強のため親元を離れウクライナにいるということで、とりあえず今は四人暮らしということになる。

リューダの家は、古釜布の港を見下ろす小高い丘の上にあった。

漁業コンビナートで働く労働者専用のアパートで、二〇棟あった。

木造二階建で、一棟には四家族が入居できる作りになっている。

リューダの家は一階、玄関を開けると八畳ほどの居間があり、夫婦と子供たちのための寝室が一部屋ずつ、それに四畳半ほどの台所の3Kだった。

リューダが入居している棟は比較的最近作られたらしく、外もなかも小ぎれいで、周りのアパートが、老朽化して壁などに傷みが出ているのと対照的だ。

居間はソファーとテーブル、テレビがあるだけの質素なものであった。

白黒のテレビ画面には、ちょうどスペインのバルセロナで行われていたオリンピックの映像が映し出されていた。

スペインから遠く離れた国後島にも、通信衛星経由でモスクワからテレビ番組の映像が送られていた。

リューダによると、近所には日本のテレビ番組を見ている家も数軒あるそうだ。

国後島は北海道からわずか一六キロ、日本のテレビ局の電波を受けても、なんら不思議ではない。

ロシアのテレビシステムはセカムで、それを日本のNTSCに切り替えると日本の番組を見ることができる。

ロシアのジャーナリスト、ボンダレンコ氏によれば、最近の世論調査では、国後島の住民の四〇%が北海道の放送を見ているという。

山があるため、択捉島までは、日本の電波は届かない。

観葉植物の緑が彩りを添えている窓からは、コバルトブルーの太平洋を望める。

六畳ほどの室内には二人の子供たちのための二段ベッドと机が一つ、それにシングルサイズのベッドがもう一つあった。

これはウクライナにいる長女のベッドらしかった。

部屋のなかは物が詰まりすぎていて、窮屈な感じがする。

隣の夫婦の寝室は、ベッドと本棚、机、タンスが、ぎっしりと並べられていた。

リューダの話によると、この漁業コンビナートのアパートでは、およそ八〇世帯が暮らしているという。

水道や暖房はコンビナート側か一括して供給してくれるが、電気だけは各家負担ということであった。

家賃は月額七六ルーブル、当時のレートで七六円と破格の安さだが、今後二倍になる予定だと、リューダは不安げに答えた。

リューダたち国後島の住民は、日頃どんな食事をとっているのだろうか。

台所には冷蔵庫とコンロ、オーブン、食器棚、それに小さなテーブル一つと、一通りのものはそろっていた。

失礼ながら、冷蔵庫のなかを覗かせてもらったが、冷凍の肉が若干と、びん詰の調味料しか入っていなかった。

いつも冷蔵庫のなかはこんな感じなの? と訊ねると、リューダは半ば自嘲ぎみに答えた。

「パンは毎日買いに出かけるわ。

だけど、配給制になっているから欲しい品物を欲しいだけ買うことができないの。

肉や果物、お酒など欲しいものはいっぱいあるけど、食料品店に品物が全然入荷しないし、お金もないので、何も買えないわ。

最近、買えたのは砂糖だけなのよ」

国後島では、畑作や酪農などが商業ベースで行われていないため、毎日の食料品のほとんどが大陸からの供給でまかなわれている。

しかし、大陸での物不足の影響で、辺境のこの島には、人々が必要としているだけの食料が届かないという状態がここ数年続いているのだ。

特に肉、野菜などの不足は深刻で、値段も急激に上昇を続けていた。

たとえば、一年前まで一キロ五ルーブルだった豚肉が、現在では二八倍の一四〇ルーブル、キャベツが三〇倍の三五ルーブルといった具合である。

パンの値段も、この半年で四〇倍に跳ね上がっていた。

確かに、インフレに合わせて平均賃金も四〜五倍に上ったが、それをはるかに超えて、物価が上昇している。

リューダが、おもむろに黒い革のサイフを差出した。

なかに入っていたのは一七〇ルーブル、日本円にしてわずか一七〇円。

聞いてみると、リューダ一家四人は、親戚や友人から金を借りて何とか毎日をしのいでいるということだ。

その額は三万ルーブル、いわゆるタンス預金も底を尽いているため、返すあてはないのだそうだ。

一家は、リューダとミハイルとの共働きで生計を立てている。

リューダの月収は一万四〇〇〇ルーブル、夫のミハイルは一万ルーブルと、勤続二六年のリューダは、コンビナートで働いて日が浅いミハイルに比べ給料も高い。

夫婦共働きが一般的なロシアで、夫婦合わせた月収が二万四〇〇〇ルーブルというのは、中の上クラスということになる。

金銭的には比較的豊かなはずのリューダの一家の家計ですら、逼迫した状況が続いているのだ。

インフレによる急激な物価上昇、食料品不足のうえに、リューダたち漁業コンビナートの労働者たちには、四か月もの間給料が支払われていなかった。

三重の障害が、国後島の経済を支えている基幹産業、漁業コンビナートの労働者たちの暮らしを脅かしていた。

4 家族の歴史 top

家のなかを案内してもらっているところに、夫のミハイルが二人の子供を連れて帰ってきた。

色白で金髪、少しこけた頬にひげをはやした神経質そうな感じの男だった。

娘のアレクサンドラと息子のコンスタンチン、やんちゃ盛りの二人の子供は、見慣れないはずの我々日本人に臆することもなく、挨拶をする。

国後島をはじめ、北方四島が「望郷の島」と呼ばれて、すでに四七年の月日が経過した。

これらの島々は、納沙布岬や野付半島から間近に望むことができても、今まで容易に立ち入ることができなかった。

しかし、ここにはすでに三世代にわたるロシアの人々の普通の生活が築かれている。

彼らはいつこの島にやってきたのか、我々は、家族の歴史から訊ねることにした。

リューダとミハイルは、自分たちの過去をゆっくりと話し始めた。

リューダは一九五四年四月、古釜布生まれ。

海軍の軍人だった父と当時漁業コンビナートで働いていた母との間に生まれた、国後島の第二世代である。

国後生まれの国後育ち、高校を卒業したリューダは親元を離れ、ノボシビルスクにある教育大学に進学した。

国後島をはじめ北方四島には大学がないため、島民たちは高校を卒業すると、リューダのようにサハリンのユジノサハリンスクか極東のウラジオストクやハバロフスク、ノボシビルスクといった大学のある都市へ出ていくことが多いのだという。

リューダは大学を二年で中退し、モスクワに近いゴーリキーで働き始めた。

そこでウクライナ出身の男と結婚するが、まもなく離婚した。

現在、国後島を離れているという長女は、最初の夫との間にできた子供なのだそうだ。

リューダは、一九七六年に長女を連れて再び国後島へ戻り、ミハイルと再婚する。

「現在、長女は本当の父のいるウクライナの町で暮らしているの。

ソビエトが崩壊し、ウクライナも一国家として独立した。

娘も、もう一七歳。このままウクライナ人として生きるのか、国後島へ戻ってきてロシア人として生きるのか。自分の意思で決めるはずよ」

一見とっつきにくい感じのする夫のミハイルは、嫌な顔一つすることなく、ぼそぼそした話しぶりで取材に応じてくれた。

ミハイルは、一九五四年十一月、モスクワの南五〇〇キロのタンボフという町で生まれ育った。

国後島へ来る前は機械工をしていたが、単調な仕事の毎日に嫌気がさし、流れ流れてここへやってきたという。

「一度でいいから東へ、太平洋を見てみたかった」ミハイルは、こうつぶやいた。

北方四島を含むロシア極東は、モスクワ周辺で生まれ育った人間にとって、最果ての地である

。一度も見たことのない地に、ミハイルは夢とロマンを感じたのだという。

この島では、ミハイルのように大陸から出稼ぎに来て居着いてしまった者は少なくない。

なぜなら、北方四島では、辺境手当として、大陸より三〜五倍の給料を手にすることができたからだ。

一九八二年、国後島へ渡ってきてから一年後、ミハイルは同じ漁業コンビナートで働いていたリューダと結婚する。

やがて、国後島の第三世代にあたる二人の子供が生まれた。リューダとミハイル夫婦は、ちょうど今年で結婚一〇年目になる。

リューダの両親は今も健在で、三〇〇メートル離れた漁業コンビナートのアパートで暮らしていた。

母の名はオリガ、今年で六九歳になる。戦後、移民団の一人として入植した国後島の第一世代である。

入植当時のことを聞きたいと取材を申し込んだのだが、カメラが嫌いらしく、なかなか承諾してくれなかった。

しかし、リューダの口利きで、何とか彼女のアパートまで来てくれた。

父ニコライ(六二歳)は、夏の間、古釜布の町から数十キロ離れた漁業コンビナートの別荘地で管理人をしているため、その日は会うことができなかった。

鮮やかな赤いスカーフをかぶって、オリガは現れた。上品な感じの初老の女性であった。

オリガは一九二三年ボルガ川に近いサマラという町で生まれ、一九四六年、二三歳のときに仕事を求めて国後島に渡ってきた。

女友だち三人と移民としてやってきた彼女は、かって日本が作った缶詰工場でまもなく働き始めたという。

戦後まもない頃で、島では日本人の漁民や工場労働者などがたくさん働いており、一九四七年に日本人の退去命令が出るまで、近所づきあいをしていたらしい。

彼女は、その当時のこととなると多くを語ろうとしなかった。

当時三五〇〇人のロシア人が島に移って来たとされているが、建て前上、日本は敵対国であった。

日本人と親しくしていたと話すことはロシア人として、はばかられることのようだった。

オリガは国後島から日本人が退去して、まもなくニコライと結婚。

リューダをはじめ三人の子供をもうけ現在に至ったのだと、それだけ話をし、昔のことは口をつぐんだ。

翌日オリガがいないとき、リューダが我々にこう話してくれた。

「日本人の友だちは、たくさんいたのよ。一緒に働きもしたし、遊んだりもしたのよ。

それが二年間ほど続き彼らが逃げるように島を離れていったときは涙が止まらなかったと、母は私が小さい頃よく話してくれたわ」

ロシアのジャーナリストのボンダレンコは、四島の住民を三つのタイプに分けている。

季節労働者、普通の住民、それに古くからの住民だ。季節労働者は大陸で募集され、六月から一〇月まで漁業コンビナートで働く。

大部分が若い女性だという。

こうした季節労働のあと、うまくやって島に居着くか、大陸から正式の労働許可証をもらい、二冬か三冬を過ごすと普通の住民として認知されるという。

ミハイルがこれにあたり、こういう人たちが島の大多数を占める。

古くからの住民とは一〇年以上島に住んでいる人たちで、オリガ、リューダはこれにあたる。

なかでも、オリガのような第一世代は少ない。

なぜなら四島の住民にとって「島は仮の住まい」という感覚が強く、出入りが激しいため、年間で四〇%〜六○%の住民が入替かっているという。

5 領土返還への不安 top

八月上旬、国後島ではエリツィン大統領の来日を前に、領土問題に対する関心が高まっていた。

ロシアの高官が相次いで北方四島を視察に訪れているらしく、そのたびに島民たちは、領土の返還に対する不安や日に日に苦しくなる生活に対する怒りをぶつけている。

ロシア国内のテレビ、新聞も連日のように北方四島関連のニュースを報じていた。

今回のエリツィン訪問の最大の焦点は、まさに領土返還に対してどのような進展が見られるかにあった。

日本だけでなく、北方四島の人々にとっても将来を左右する大きな関心事であった。

リューダ、ミハイルの夫婦、オリガにとっても今一番気がかりなのは、この先、国後島で今までのように暮らしていけるのか、ということである。

第一世代にあたるオリガは、こと領土問題の話になると、せきを切ったように話を始めた。

彼女は領土返還を真っ向から否定する。

「私がこの島へ来たのは、まだ若くて二〇歳くらいの頃よ。

これからも、ずっとこの島にいるわ。だって、行くところがないんですもの。

ここで結婚して、子供だって三人も生まれたのよ。

死ぬまでここにいるわ。大陸へ戻ったら、どこへ行けばいいの?」

オリガが大陸から国後島へ渡って、すでに四六年の歳月が過ぎている。

そして今、彼女には子供と孫を合わせて三世代二〇人近い家族がいて、国後島でささやかな幸せをすでに築き上げていた。

彼女が全面的に領土返還を否定するのは無理もない。

第二世代のリューダの意見は、オリガとは少し違った。

「領土問題なんて、考えたくもない。島はあなたがた日本人には決して渡さないわ。

なぜって、この島は私にとって故郷なんだから……。領土問題なんか存在しないのよ。

でも、日本人と仲良くはなりたいの。ここはモスクワから見れば最果ての遠い島。

でも、日本からは手を伸ばせば届くほど近い所にあるわ。

お互いに理解し合って、友好的な関係を深めるべきよ。だけど、それと領土の話とは関係ないわ」

国後島で生まれ育ったリューダにとって、島は文字どおり故郷そのものである。

彼女は、領土返還に対して怒りや不安を抱き、返還に強く反対するものの、一方では、日本との交流の重要性を強く主張していた。

この点がオリガと違う。

オリガとリューダが強い口調で、領土返還に対する反対意見を述べる傍らで、ミハイルが、つぶやいた。

「日本人とロシア人が、一緒に住めばいいんじゃないのか」

大陸で生まれ、戦後、裸一貫で移住してきた国後島の第一世代のオリガ。国後で生まれ国後で育った第二世代のリューダ。

大陸で生まれ育ち、出稼ぎにやってきて居着いたミハイル。

それぞれの生い立ちや世代で、領土問題の考え方に微妙な違いがあるようだ。

取材が、こと生活一般の話から領土問題に移ることによって、彼らのこの島に対する執着と愛情を肌で感じることになった。

6 ダーチャが暮らしを守る top

国後島に隕らずロシア人は、週末をダーチャ(別荘)で家族団らんのひとときを過ごす。

とりわけ八月は、夏休みを取っている島民たちが、家庭菜園や釣り、水泳などにいそしむのである。

リューダの家族もこの時期、週末のほとんどを古釜布の町から西に数十キロ行ったダーチャで過ごす。

彼らのダーチャは、漁業コンビナートやコルホーズの労働者のための別荘街の一角にあり、我々も誘いに甘えて、リューダ一家を取材することにした。

国後時間午前六時、古釜布から車で二〇分ぐらい走ったろうか。

羅臼(らうす)山(メンデレーエフ山)の麓へとやってきた。

夏とはいってもまだ夜明け前、電灯一つない荒野を、猛スピードで飛ばした。

言い遅れたが、我々のクルーの取材には南クリル地区の執行委員会が斡旋してくれたガイドと運転手がついていた。

ガイドは執行委員会の女性職員のオリガ、運転手はサーシャ、普段は漁師をしている。

二人とも夏休み中で本来の仕事はオフであるが、小遣い稼ぎということで、我々が滞在している一週間、取材を共にしてくれることになっていた。

オリガは島ではちょっとした顔で、特に込入った取材以外は、彼女の口利きでだいたい事が足りた。

サーシャの車は、ロシア国内ではどこでもよく目にする型の古い軍用の四輪駆動車、ほとんど壁とも思える急な坂道を、ものともせず上ることができるスーパーカーであった。

その車にロシア語の通訳とディレクター、カメラマンの日本人スタッフ、ガイド、運転手と五人のギュウギュウ詰めで、いささか気持ちが悪くなった。

北方四島のなかでも比較的道路事情がいいといわれる国後島でも、道はほとんど舗装されていない。

集落を結ぶ島で唯一のこの幹線道路も、ただ上が固められただけという感じの道だった。

砂ぼこりを巻き上げ、サーシャの車は、ノンストップで一路西へ向かって突っ走る。

少しずつ、朝日があたりを照らし始めた。道の両側にはエゾマツやトドマツの針葉樹林が広がり、笹(ささ)や蕗(ふき)が顔を出している。

北海道の森林地帯と、全く同じといっていいような風景が続く。

北海道も二〇〜三〇年前までは、こうした道がたくさんあったものだ。

突然、車が止まった。サーシャが強く踏みつけたため、アクセルを支えていた鉄の棒が折れてしまったようだ。

サーシャは少しもあわてず、いつものことのように運転席を降り、針金を取出してアクセルと折れた鉄の棒をグルグル巻きにつないでしまった。

サーシャは、笑顔でこう弁明した

「日本の車と違って、ロシアの車はすぐ壊れるけれど、すぐ直る」

車に揺られること四〇分、目的地に到着した。

リューダたちの家族が休暇を過ごすダーチャ街は、太平洋を望む古釜布とはちょうど反対側の北海道の知床半島を望む海岸沿いにある。

朝日で白みかけてきた海の向こうには、羅臼の灯台の明かりがすぐ間近に見えた。

絶好の撮影ポイントであったが、その海岸には国境警備委員会の基地があるらしく、周囲の撮影はしないようにとオリガに固く釘をさされた。

取材に関しては意外と寛大な南クリル地区の執行委員会も、国境警備委員会や軍のことになると神経質になる。

海岸から少し奥まったルイバク(漁民)という名のついたリューダたちのダーチャ街には、およそ一三〇家族分の建物が立ち並んでいた。

五年前から造成された山小屋風の小さな建物は、赤や黄色など鮮やかな色のペンキで化粧されている。

いいダーチャを持っていることが、島の人たちの自慢だ。ここではほとんどの人が家庭菜園に精を出し、豚やニワトリを飼っていた。

ガイドのオリガが、こう説明してくれる。

「四〜五年前から大陸からの生鮮食料品の供給が減り始め、島民たちは肉や野菜を手に入れるための自衛手段として家庭菜園をやっているのよ」

ダーチャは、趣味と実益を兼ねているわけだ。日も高くなり、住人たちが一人また一人と姿を見せ始めた。

我々が訪れた日も森の静寂を破って、朝早くからトンテンカンと、新しいダーチャを建てる音が響いていた。

リューダの自慢の壁は薄緑色に塗られていて、周囲の景観に溶け込んでいた。

前庭には、ジャガイモ、キャベツ、赤カブ、トマト、キュウリ、イチゴなどが植えられ、収穫の時を待っている。

ダーチャのなかにお邪魔した。表からはよくわからなかったが二階建になっており、一階は八畳ほどの居間兼台所兼寝室、二階は四畳半ほどの子供部屋である。

お世辞にも立派な作りとはいえないが、週末のひとときを過ごすには十分だ。

リューダは、朝食の準備に忙しそうであった。

食卓には、採れたてのイチゴをデザートに、日本の三平汁に似た白身魚のスープ、パンの代わりにヨーグルトのような昧のする少し酸っぱいパンケーキが、並べられていた。

リューダの家では、年間に食べる野菜のほとんどをこの家庭菜園で作るのだそうだ。

パンケーキを焼きながら、「店には何もないからね」と彼女はつぶやいた。

リューダたち四人家族は、ダーチャの一日を家庭菜園の手入れに費やす。

手が空けばすぐそばを流れる川で釣りをし、戦前から湧いていたという天然の温泉につかり、家族団らんのゆったりとした時間を過ごす。

ここには電気がなく、ランプの明かりで仲間と酒を酌み交わし、夢を語り合う。

経済が混乱し、生活が苦しくなっても自分たちの力で楽しく乗切る、国後島の人々にはそんなたくましさがあった。

7 現金がなくなった銀行の金庫 top

翌日は、古釜布の中心街にある文化会館を訪ねた。

南クリル地区の政治経済の要であるこの町の中心街には、ホテルと病院、そして、この文化会館しかないのだ。

日本の地方都市の駅前商店街と比べても、はるかにわびしい。

その文化会館は、旧市街と新市街を結ぶ坂を上りきった所にあった。

高さおよそ五〇メートルの崖の縁に建つ文化会館からは、すぐ真下に旧市街や古釜布湾の全景を見下ろせる。

ここからは、また、羅臼山(メンデレーエフ山)、ニキショロ湖、そしてその湖の向こうに目をやると、霧中にうっすらと北海道の知床の山々が浮かんでいた。

三階建の建物のなかには、理髪店、電気製品や洋服などを売る雑貨店、それにテレビ局のスタジオも入っていた。

テナントショップと公共施設が同居した、いわば雑居ビルのような建物であり、町の人たちの社交の場にもなっている。

ここを訪れたのは、一階にある銀行を取材するためだ。

銀行の入口は、正面玄関のすぐ左手にある。

銀行というからには大勢の利用客で賑わい、職員たちが整然と現金を数えるといった光景を想像していたが、その予想は大きくはずれた。

待合室などもなく、利用客は一人もいなかった。

銀行の名は「サハグロ」、サハリンに本店がある商業銀行の支店にあたる。銀行といっても、事務室、現金の受渡し窓口、支店長室の三部屋があるだけだ。

我々は、あらかじめアポイントメントをとってくれていたコーディネーターのオリガに案内されて、支店長室に入った。

六畳問はどの部屋の入口では、中年の女性が電話で何やら応対をしている。その向こう、窓際の大きな机に座っていた若い女性が立上がり、あいさつをした。

三〇歳前くらいの背の高いニーナというこの女性が、商業銀行「サハグロ古釜布(ユジノクリリスク)支店」の支店長であった。

五人ほどの職員がいたが、なぜか皆、女性である。

取材の申入れに対し、ニーナは気持ちよく応じてくれ、我々を銀行の窓口のなかへ案内してくれた。

窓口とはいっても、人が四〜五人入ればいっぱいになるような狭い部屋で、カウンターの他は、古ぼけた小さな金庫が一つあるだけであった。

現金の受渡しを行う窓口には、いくつかの札束が並んでいた。

その額は四万ルーブル、日本円にしておよそ四万円である。

これは、国後島で暮らす平均的な島民のおよそ三人分の月給に相当する。

ところで、銀行を訪れてからずっと気になっていたのだが、先ほどからここに来る客は、現金を預けはするが、引出す者がいないのだ。

支店長のニーナに、そのことを訊ねた。

「今、ご覧になっている札束がこの銀行にある現金のすべてなんです。これを見てください」

そう言って、彼女はおもむろに金庫の扉を開けた。なかは空っぽで、一ルーブル札すら入っていない。

「今、この島の経済状態はひどいものです。インフレが激しく、そのため物価が急上昇し、現金までが不足してしまったのです。

ですから、生活状態が極度に苦しく、誰よりも現金を必要としていると、地区の執行委員会が認めた人しか自分の口座から現金を下ろせないことになっているのです。

これでは銀行の仕事が成り立ちません」 |

さらに詳しく話を聞いてみると、色丹島や歯舞諸島を含む南クリル地区全体で現金不足が深刻になっているというのだ。

口座にいくら残高があっても、ほとんどの人が現金を下ろせない異常な事態が起っていたのである。

現金不足は国後島だけでなく、サハリンでも大きな問題となっているということであった。

この銀行の主な取引き相手は、最近増えてきた私企業や合弁企業などの法人である。

なるほど、取材をしている最中に、売上げを預けに来ていたのは私企業の人たちであった。

数人に話を聞いたところ、現金不足については嘆いていたが、経営の方はまあまあ順調だという。

ニーナによると、この銀行の一番大口の取引相手は、先日、我々が訪れた国営の漁業コンビナートなのだそうだ。

漁業コンビナートといえば、先日まで世話になっていたリューダとミハイルの夫婦が働いているところである。

四か月もの間、労働者たちに給料を支払うことができない。その原因も現金の不足にあるのか、彼女に訊ねた。

「いいえ。漁業コンビナートの場合は、ちょっと違います。なぜなら彼らの銀行口座には、残高がないのです」

彼女は気まずそうに答えた。

漁業コンビナートの口座に金がない…町の経済と産業を支える国営企業にそんなことがあるのだろうか。ニーナはそれしか語らなかった。

「現金がなくて大変といっても、もうしばらくの辛抱です。まもなく、五〇〇〇ルーブル札が発行されます。

それが島に届き市場に出回れば、銀行の仕事も何とかなるでしょう」

8 ストップした社会基盤の整備 top

現金の流通が止まった国後島。取材に回った古釜布の町のあちこちで、混乱する経済の一端を見かけた。

銀行のすぐ裏手では新しい文化会館の建設が行われていたが、いっこうに作業が進んでいない。

むき出しのコンクリートの壁には、まだきちっと固定されていない窓枠が今にも落ちそうになっており、建築資材があたり一帯に無造作にばらまかれていた。

また市街地では、アパートなどの建設や道路の新設工事が途中で放り出されたままになっていた。

クレーンなどの工事用機械があるものの、作業員の姿は全く見かけない。

三階建のアパートを建設中の現場でも、建主の企業や団体が、この一年間の経済の混乱で資金難に陥ったため工事が中断されていた。

ロシアの経済システムの崩壊は、資金の不足とともに物資の値上がりをももたらしていた。

セメントや木材の価格は去年の二〇倍、鉄筋が四倍、コンクリートブロックは五倍と、枚挙にいとまがないほどだ。

その一方で、労働者たちの賃金も一年で五〜六倍に跳上がるなど、とにかくすべてのものの値段がおかしくなってしまっていた。

元々舗装道路すらほとんどなく、港には岸壁が作られていないなど、国後島の社会基盤(インフラ)の整備は、大陸に比べて明らかに立遅れていた。

それに輪をかけて、ロシア全土に広がった経済の混乱が島のインフラ整備を完璧に止めてしまっている。

とりわけ、島の政治経済をあずかる南クリル地区執行委員会は財政難に苦しんでいた。

執行委員会の庁舎は新市街地の真ん中にあり、周囲には巾央銀行、百貨店、アパート群があった。

建物の正面には広場があり、ぽつんと寂しくレーニン像が建っていた。

その周りで二、三人の子供が遊んでいる。

「こんにちは」

道端で子供たちと出会うたびに、「こんにちは」と、声をかけられた。

彼らの多くは、あいさつ程度の日本語をしゃべることができる。

最近、日本のマスコミが大挙して島にやってくるようになったので、そのせいであろうか。

カメラを持った日本人と会っても、「ああ、また来たのか」という感じで、それほどの驚きはないようだ。

一階の執行委員会で我々を出迎えてくれたのは、今回のビザなし渡航を受入れてくれたミハイル・テレシコ議長であった。

正確に言うと日本の議会にあたる「人民代議員議会」の議長である。

一方、地区執行委員会は、日本では市役所にあたる行政府だ。

ところが旧ソビエトで共産党が一党独裁の下で立法、行政も一手に握っていた名残から、ロシアになっても立法と行政で明確な権力の区分けができていない。

議会のボスであるテレシコ議長が、実質的には行政府である「執行委員会」の地区長の上に立っているといえる。

彼はこの一〜二年、日本、特に北海道との経済交流に積極的な姿勢をみせている人物だった。

「この二年間で、島の社会状況は一変した。

かって我々は、計画経済に従って多くの魚を水揚げし、缶詰を作ってきた。

それが島の経済を支えてきた。しかし、今はいくら頑張っても、かってのように大陸からの見返りを望めなくなった。

去年までは何とか持ちこたえたが、今年は厳しい状況なのだ」

落ち着きはらった態度で島の窮状を語ってくれたテレシコ議長は、さらに地区の財政悪化を嘆く。

「言いにくいのだが、南クリル地区は破産同然と言ってもいい。

こんな状況でもやはり、魚を獲り、缶詰を作るしか我々に生延びる道はないのだ」

彼は、またしばらく考えてから、こう言った。

「モスクワはあてにならない。お互いの発展のためにも、日本と南クリル地区は、経済交流を進めるべきだ。

我々は日本と自由に魚の取引きを行い、そして、共同で島の社会基盤の整備を行いたいと願っている。

しかし、日本政府は領土問題のことを言うばかりだ」

インタビューを終え庁舎を後にしてからも、「南クリル地区は破産同然」というテレシコ議長の声がいつまでも耳に残った。

top

****************************************

|