|

****************************************

Index 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 終章

第十章 封じこめた夢

出雲での日々

東京を発って、信夫は岡山で一泊し、後楽園を見学したのち、伯備線で出雲市に向かった。

現代は交通網が発達しているから、東京と出雲といっても、半日あれば行ける距離だし、飛行機ならば一時間半ほどである。

しかし信夫は、もう二度と東京の土を踏むことはあるまいと思っていた。

七十歳を過ぎて、心身ともに不安定な状態で都会をのがれることが、けっして希望とはつながってこないのだった。

あれほど東京の喧騒が腹立たしくて脱出を決意したのに、刻一刻と東京が遠のくにつれて、心のなかに寂寥と、落魄の思いが広がっていった。

伯備(はくび)線は高梁(たかはし)川の流れに沿い、川を車窓の左に、ときには右に見て、中国山地を横断していく。

山に分け入るにつれて、黄ばんだ風景に紅葉が色を添えていく。

松山城がある備中高梁を過ぎ、新見にさしかかるころは、全山が燃えるような緋色に彩られていた。

その鮮やかさに、思わず信夫は「おう!」と感嘆の声をあげた。

そのときになってはじめて、心のなかを占めていた暗い思いが、少しずつ洗い流されていくように思うのだった。

出雲市の新居は高松町松ヶ枝九七六番地。

JR出雲市駅からタクシーで十五分ほどの国道9号線沿いの田圃の中であった。

田圃を埋め立てて、数軒の家がかたまっているだけの新開地であった。

静かすぎるほど静かなところであった。ここでゆっくり静養すれば、健康を取戻せるような気がした。

二百坪ほどの土地に家屋がほぼ真ん中にあり、南側の庭には芝生を敷きつめ、萩、紫木蓮(もくれん)、ホトトギス、博人からもらったオーストラリアの松を植え、そして自分の書斎の前には白藤を、寝室の前には紫色の藤の木を植えた。

裏のかなり広い空き地を畑にし、信夫はここに季節の野菜類を作ることにした。

裏庭には大きなイチジクと、マルメロの木もあった。

終戦直後、食べることに追われて耕作した畑仕事とは違って、ナスやキュウリ、サヤインゲン、オクラなどがそれぞれに見事な実をつけるのが楽しみだったし、もぎたての新鮮な野菜を口にする喜びは、また格別だった。

出雲の冬は厳しい。偏西風が強くて、木々の梢は身もだえし、電線は猛獣が吠えるようなうなり声をあげる。

この地方では、家の西側に丈の高い黒松を塀のように植えめぐらす。松の枝はきれいに剪定され、屏風を立てたようにきっちりとした姿で屋敷を囲む。

簸川(ひかわ)平野独特の築地松である。それほど西風が強いので、雪は降っても積もるまもなく吹き飛ばされてしまうのだが、風が少なくて降りしきるときは、容赦なく積もる。

信夫は静かな田園の環境でよく眠れるかと期待したが、家を揺さぶる風の音が恐ろしかったし、雪の積った夜は、二階の塗り瓦をズズッ、ズズッと重い音を響かせてずり落ちてくる雪に不安を感じ、やはり睡眠薬とアルコールの力を借りなくては眠れなかった。

信夫は出雲に移ってからは、島根中央病院の精神科の診察を受け、精神安定剤を出してもらっていた。

診察を受けたとき、まわりの受診を待つ患者たちの表情や行動の異常さが恐ろしく感じられて、以後は春江に薬だけを取りに行かせ、自分は頑として出向こうとしなかった。

「昭和四十九年二月六日 くもり

一日中くもった寒い日。(中略)

春江は私の代わりに中央病院に行って薬をもらってきてくれる。

肝臓は別に悪くはない、少々貧血ぎみとのこと。(後略)

二月七日 くもり

なんとなく腹だたしい日だ。何をみてもきいても腹が立ち、イライラする。

そのせいか歯が少々いたい。(後略)

二月八日 雪

せっせと雪が降っている。午前中はつもるというほどではなかったが、午後はつもりだした。(中略)

書庫の本の整理をする。はらだたしい事多々。(後略) |

転居して三ヵ月後、はじめて迎えた出雲の冬の日記である。

出雲に住む羽目になったことを立腹しているのか、それとも住みなれた東京を逃げ出さればならなくなった自分の弱さに対して腹立たしいのか。

立腹すると一週間でも十日でもいっさい口をきかなくなる父だったから、苦虫を噛みっぶしたような渋面で、押し黙って書庫の本の山に埋もれている孤独な姿が目に浮かぶ。

しかし、いわば晴耕雨読の日々で、畑仕事をしたり、散歩に出て田圃の畦道で出会ったアマガエルの生態を観察したり、毎夜、雨戸の隙間に潜りこんでくるシマヘビに手をやいたり、自分を取り巻く大自然の移ろいのなかで、自然と人間のかかわり合いを考え、それを地元の「山陰中央新報」に「科学随想」として連載したりして、けっこう思索の日々ではあったようである。

東京にいても、コウモリやモズや三光鳥の観察をしてノートをとっていたのだから、こうした自然観察とその考察は、父にとっては、楽しみだったに違いない。

また、日本海側の長浜海岸に打ち寄せられたハングル文字の浮標(ぶい)を拾ってきて、黒潮の流れに任せると日本へ流れ着くのだから、大昔は朝鮮民族が手漕ぎの船に乗って、こうして日本へ渡来したのだろうと考える。

「直良」姓は名前から考察して朝鮮貴族の末裔といわれるが、それが出雲市にだけかたまっているのは、ハングル文字の書かれた浮標と同じように、長浜海岸あたりにでも流れ着いて定着したのだろうなどと考えたりする。

また父は、蛙の河鹿(かじか)を飼っていた。

餌に毎日、ハエを捕ってやらねばならないのだが、ハエの足はバイキンの巣窟だといって、食べ物の上をハエが飛んだだけでその食べ物を捨てさせた神経質な父が、自分が大事に飼っている生き物のためには、その不潔なハエを網で捕獲し、それを半殺しにして与えてやっている。

あれほどハエ嫌いな男が、ハエを求めて終日うろうろするのだ。

「昭和五十一年九月十三日 くもり

台風十七号襲来。終日雨でハエがとれない。カジカの餌なく、食物をやらなかった。」 |

父は不眠症をかこちながらも、河鹿(カジカ)を飼ったり、裏の畑の水槽にメダカやタナゴを飼ったりして、本来、自然とともにあるのをしめわせとする人だったから、そうした生活をそれなりに楽しんでいた。

あるとき、災の畑の水槽の縁に、頭だけもたせかけて水浴びとしゃれこんでいるシマヘビを見つけた。

蛇が水の中を泳ぐことはあるにしても、頭だけ出してぞんぶりと全身をつけているのを見て不思議に思った父が、そっと水槽をさし覗こうとすると、蛇はスルスルと水槽を抜け出して一目散に畑の中を逃げ出していった。

そのあとの水槽の中を見たら、メダカは三匹ちゃんといたが、四匹いるはずのタナゴは、一匹は水槽の外に飛び出して泥まみれで死んでおり、三匹は姿を消していた。

蛇が陸棲の生き物を食物としているのは当然だが、生きている小魚を食べるということを聞いたことがないと、父はこの出来事をさっそく随筆にまとめ、『山陰中央新報』に載せている。

どんな小さなことでも子細に観察し、それを一つの物語りのように広げて考えるのが、父の「自然学」の方法であった。

この話を父から聞いたとき、私はシマヘビにとっては、メダカよりもタナゴのほうが美味だったということがおもしろいと思った。

メダカを食べなかったのだから、この蛇はこれまでもどこかでタナゴを食べて、その味をしめていたのだろう。

脳梗塞に倒れる

昭和五十一年九月、博人一家が一時帰国し、出雲に十日間ほど滞在した。

信夫は久しぶりに会う息子から、オーストラリアの話を聞いたり、春江の甥の貞男の運転で、みんなで島根県太田市の東南にある標高一〇〇〇メートルばかりの三瓶山(さんぺざん)にハイキングに行ったりして、短い団らんのひとときを楽しんだ。

しかし、たった一人の内孫である十歳のほなみが、まったく日本語を話すことができないということが、信夫にはたいヘんショックなことであった。

色の白いきゃしゃな体のほなみは、日本語を理解できない不安からか、母親の初子のそばから離れず、少しでも距離ができると、母親の姿を目で追った。

気軽に信夫や春江に、英語で話しかけるということもしなかった。

終始、無言で、両親を通しての通訳つきで、ようやく会話が成り立った。

両親が日本人で、日本国籍を持つほなみが、なぜ日本語ができないかを博人に訊くと、キャンベラの住んでいるところは首都特別地域で、まわりには一人も日本人がいないのだという。

いくら日本語を教えても、小学校へ行けば会話も授業もすべて英語であった。

親がときたま教える日本語など定着するはずもなく、小学校に上がるころには、親どうしが日本語を使うことも、嫌うようになったというのであった。

それは、顔や姿が東洋人であることだけでもオーストラリアでは偏見の目を持って見られるのだから、子供どうして除け者にならないためには、せめて言葉だけでも完全な英語でなければならなかった。

だからは『なみは、いっさいの日本語を拒絶したのである。

博人からそう説明されても、信夫には理解できなかった。

日本人だから、せめて家庭では日本語を通すべきではないか。

むしろ外国にいるのだからで日本人としての誇りと気概を持って生きるべきだと、信夫は思うのである。

三瓶山では秋の気配が濃く、邯鄲(かんたん)、鈴虫、キリギリスがそこここで鳴き、広い高原を覆うようにススキが密生して、金色の穂を風になびかせていた。

山すそではもう稲の刈り取りが始まっていて、田圃の畦道には、真赤な彼岸花も咲いていた。

信夫はこうした四季の移り変わりを目で見、肌で感じるのが好きだったから、息子一家や春江の親戚の者たちとにぎやかにピクニックに興じていても、ひとりで虫たちの合奏を聴き、風に鳴るススキの葉ずれに耳を貸した。

そして、この日本の秋の美しさを、日本を知らない孫に語ってきかせようと思っても、言葉が通じないということが、なんとしてももどかしくてならないのだった。

ネルボンとワインとで、ようやく三、四時間ほどは眠れる日が続いていたのだが、オーストラリアに永住することになる可能性の高い博人のことや、日本人でありながら日本語の話せない孫のことなどを考えると、またしても不眠状態に陥ってしまうのだった。

信夫は博人が「もう帰ってこない」ということにこだわった。

考古学を継いではくれなかったが、分子生物学では草分け的な存在で、オーストラリア国立大学の教授として赴任することが決まって、「毎日新聞」(昭和四十三年十一月六日付)に「頭脳流出」と書かれて日本を去った息子に、おおいに期待するところがあったのだ。

この時点では信夫はまだ、博人はいずれ近い将来、帰国するだろうと思っていた。

ペルギー留学や、ロックフェラー研究所に招聘されたときと同じように、またすぐに戻ってくるという安堵があった。

しかし、こんど博人と話してみて、十年ほどの間にすっかり外国生活の匂いを身につけてしまって、しみじみ息子が遠い存在に思えてくるのだった。

なによりも学問が他国のために成されているような気がして、元々国粋主義者の信夫には釈然としないものがあった。

人類のために学問をするのだから、どこにいても同じだとする息子の気持ちを理解はしていても、赤道を越えて、はるか地球の南の果ては、七十歳半ばの信夫には遠いものだった。

信夫は眠れない夜半、閉鎖性の強い出雲の地に落ちのびて「よそ者」扱いされる不快さに加えて、息子にも去られてしまったような寂しさを感じて、ますます眠りを失うのだった。

博人一家の滞在中、少々生活のペースが狂ったこともあるが、信夫は不眠症が高じて、ネルボンとワインを夜半に目覚めてしまうとまた飲むようになり、朝、起きてからも頭痛がしたり、フラフラすることがあるようになった。

そして九月三十日、午後一時ごろ、信夫はトイレで倒れたのだった。

父が出雲へ移ってしまってからは、毎年、娘の学校が夏休みになると、夫と三人で出向いて、一週間か十日ほど滞在した。

父は春江を頼りきっていた。春江は土地の女であったが、父にはそれなりに訪ねてくる新聞記者や地方の郷土史家、教え子の一人や二人はあっても、心を割って親しくつき合えるような友人はいなかった。

もともと自分の殼に閉じこもる性癖だったから、未知に等しい土地では、孤独そのものであった。

もっとも父は孤独であることに馴れてはいたが、老いてひっそりと田園の暮らしに身を浸してみれば、頼れるのは春江しかいなかったのである。

テレビといえば、ニュースか、大自然の生態か、紀行ものしか観なかった父が、茶の間に春江と並んで座って、時代劇を食い入るように見つめ、一緒に声をあげて笑い合っているのを見ると、父も変わったものだと思うのだった。

田舎育ちのがっしりとした体格で、あけっぴろげなところのある春江に、父はいつのまにか安心して寄り添っていた。

それは母との仲にはなかったものだった。

母はいつも父のためを思い、父に尽くして一生を終えたが、毅然として誇り高かったから、父も気を遣うところがあったかもしれない。

私たち子供から見れば、父も母も厳しく、侵しがたい存在であった。

だから離れて暮らしている私にしてみれば、そうした平凡な父の姿にはむしろほっとするものを覚えるのだった。

しかし、父はやはり寂しかったのだろう。

「博人ちゃんは帰ってくるのかしら? お父さんがそればかり気にしてるのよ」と、私は何度か春江に訊かれている。

そのつど、博人に問うと、「世界情勢がいつ、どう変化するかわからないから、そのときの状態では帰らなければならない」という返答であった。

齢をとった父には、息子に肩入れする分、その曖昧さは、やはり心もとなかったに違いない。

昭和五十一年の夏は、八月に入ってすぐ私たち一家が出雲を訪ね、九月になってからは博人一家が帰国して、出雲に滞在した。

「九月二十四日 晴れ

(前略)夜中にめがさめてネルボン約四分の三のんでやっとねる。

どういうわけかどうも博人たちの今後のことが気になった。そのためらしい。

九月二十六日 晴れ

十二時十八分の伯備線で博人たち出立。

春江、駅まで見送り。小生は別れるのがつらいので留守番。

夜中一時すぎ目がさめてねられなくなり、ネルボン三分の一、ワインを少々(一杯)のんでやっとねる。

九月二十八日 晴れ

昨夜小水が出ない。前立腺の故障のように思われて不安。あまりよくねむれない。(中略)

血圧が平常にさがってくれるとよいと思う。なかなかそううまくはゆきそうもない。」 |

翌日の二十九日の夜、私は春江からの電話を受けた。父の様子がおかしいという。

博人たちが去ったあと、びっくりするほど気か弱くなり、血圧も上がってしょんぼりしていたが、その日の朝、突然、自分が服んでいる薬を全部テーブルに並べて、「俺の薬がないから見てくれ」と言ったという。

ここ二、三日、不眠が続いて、睡眠薬とワインでようやくすこし眠っていたらしいが、自分が毎日、服用している薬がわからなくなったようなのだ。

その翌日、三十日の午後二時ごろ、春江から父がトイレで倒れたので、みんなですぐ来てくれという電話が入った。

帰国する直前の博人と連絡がとれ、翌朝になって出雲へ駆けつけると、父は本町の小林病院という個人病院に入院していた。

私たちが着いてまもなく、院長が見えて、一過性の虚血症状かと思ったが、二十時間以上も意識が回復しないのは、どこかに血栓ができたからだろうと説明してくれた。

そして点滴が始まると、突然、父は「痛い!」と叫び、目をむいて針を刺された腕を見つめ、「ドアに手が挟まった。

誰か呼んでこい!」とわめいて暴れた。

あまり暴れるので、看護婦が両腕をベッドの鉄枠に縛りつけたが、父は点滴の間じゅう妄想に悩まされ続け、「ほら、もっと力を入れて開けてくれ。そら、よいしょ、よいしょ」とかけ声までかけて腕を引き抜こうとする。

肩を押さえる私と博人の手を振り払おうともがくのだが、とても七十四歳の老人の力とは思えない強さであった。

父はまさに渾身の力をこめて、恐怖から脱出しようとしていたのだった。

点滴は三時間半ほどかかった。針を引き抜かれると、父は力つきて汗まみれでぐったりと横たわり、顔面を紅潮させて眠りに入った。

その夜遅く、私たちは院長から宣告を受けた。

「運動神経をやられずに、人間としていちばん大切な思考能力をおかされたが、二十四時間は希望をつないだものの、もう絶望的なので、覚悟をしておいてください」

私も父の腕や肩を夢中で押さえていたので、腕の筋肉が痙攣していた。

心筋梗塞後でまだ安定剤を服用していたから、博人は私の体を気遣い、いったん家へ帰るようにすすめた。

その夜は博人ひとりが父に付き添った。

翌朝七時ごろ、病院にいる博人から電話が入った。六時ごろに父の意識が戻ったという。

絶望を宣告されたあと夜半になって熱がだんだん高くなってきて、しかも高いびきをかいて昏睡しているので、博人はほんとうにこれはもう駄目だと覚悟したという。

そして夜が明けてまもなく、いびきが突然、ぱたりと熄(や)んだので、博人はあわてて脈をとったり、左胸のあたりに耳をつけて心音を聴いたり、体温計を腋下に挟んだりしていたら、ふいにぽっかりと父の目が開き、まじまじと博人の顔を仰ぎ見て、

「おまえ博人か。なにしに来た」と咎め、きょろきょろとまわりを見まわしてから

「ここはいったいどこだ?」と言ったという。

それで博人は神経質な父を刺激しないように、「血圧が下がりすぎたので入院させて、薬を注射して安静に眠っていてもらったのだ」と咄嗟に言いのがれたら、父は納得したらしい。

父はすこし呂律(ろれつ)がまわりかねる口調であったが、四十二時間ぶりの奇跡的な回復であった。

父はトイレで倒れた記憶がないらしい。しきりにその前の記憶を呼び戻そうとするが、意識を回復してからの思考は正常であった。

院長は脳梗塞といっていたが、私には疑問が残った。

医学的なことはわからないが、譫想(せんもう=頭の異常)が現れるのは、もしかしたら睡眠薬の服み間違いか、アルコールと睡眠薬の相乗効果で脳障害がおこっだのではないか。

倒れる前日に自分の服用する薬がわからなくなってしまったというのが、その前兆ではなかったのだろうか?

ともあれ、四十二時間も意識不明だったのに、後遺症がないのは奇跡的だと院長に言われて、父は十一月十日、四十日ぶりに退院した。

博人も初子やほなみに十日ほど遅れて、オーストラリアに帰っていった。

評価されだした日本旧石器時代の研究

喧騒な都会をのがれて出雲に隠居し、美しい自然と、清浄な空気の中で、晴耕雨読の生活を楽しみながら、これまでの研究の締めくくりをしたいと思っていた信夫だったが、脳梗塞に倒れたことは、すべてに制約という桎梏(しっこく=そくばく)を課した。

ちょっと怪我をしても、それが気になって執拗なほど薬を塗って、かえっていじりこわしてしまう信夫の神経質な性格は、脳卒中をおこしたという事実を真っ正面から受け止めてしまうと、もうそのことばかりが頭を占めてしまうのだった。

すべてが眠れないことにあり、眠れないから血圧が上がり、血圧が高くなるから脳卒中になる。

また倒れたりしないためには、すこしでも眠らなければいけない。

眠るためには……という図式が以前にもまして明確に描かれ、またしても薬とアルコールの生活が戻ってしまうのだった。

もう膨大な資料を駆使し、現場を踏査して、緻密な観察と計測を積み重ねる研究はできなくなったが、しかし、体に留意しながらも信夫はペンで仕事を続けることをやめなかった。

『日本産動物雑話』(昭和五十年、有峰書房)、『釣針』(昭和五十一年、法政大学出版局)、『峠と人生』(昭和五十一年、日本放送出版協会)を出版した。

これらは以前に出版したものの改訂版ではあったが、大幅な加筆と書き直しによるものだった。

また、地元の新聞『山陰中央新報』には相変わらずに週一回、「科学随想」を連載し、それをまとめて『山陰 風土と生活』(昭和五十四年、山陰中央新報社)を出版した。

その他、新聞、雑誌などの短い原稿は、引き続き依頼が多かった。

このころにはもう信夫のこれまでの研究は正当に評価されていた。

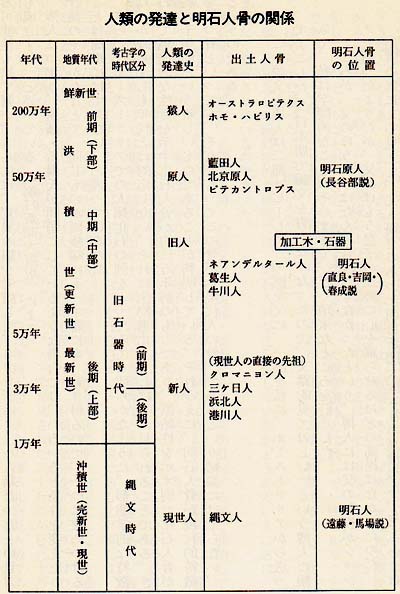

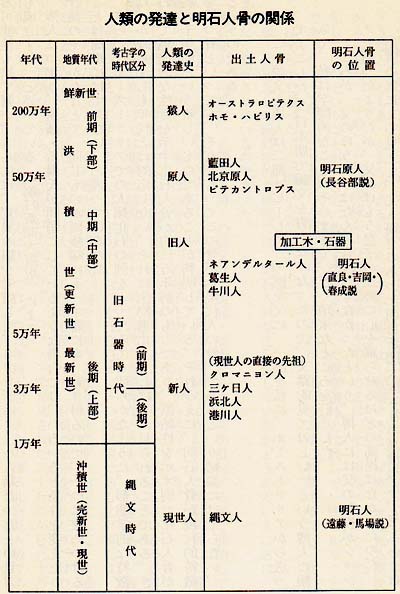

「明石原人」は、長谷部言人博士を団長とする発掘隊の成果はなかったものの、博士の命名で定着していたし、相沢忠洋氏の岩宿遺跡の発見以来、日本旧石器時代の研究は活発になされていた。

日本に右旧石器時代があったと主張した信夫の昭和初期からの研究に対して、客観的な正しい評価を与えたのは、岡山大学助手の春成秀爾氏(現在は国立歴史民俗博物館教授、第六回浜田青陵賞受賞)であった。

春成氏は昭和四十五年の『考古学研究』第十六巻第四号に「日本旧石器時代研究史から学ぶもの」という論文を発表して、この中で信夫の業績を日本旧石器時代研究の先駆者として位置づけていた。

また、同じ年の六月には東北大学助教授(現在は名誉教授)の芹沢長介氏が、同様に『考古学研究』に「兵庫県西八木出土旧石器の再検討」と題する論文を発表して、鳥居龍蔵に信夫がこっぴどくたたかれた二個の石器を、自然石ではなく明らかに人工的な細工が加えられたものと確認していた。

この石器は戦災で灰燼に帰した化石人骨と同じ地層から発見されたものであったから、あらためて「石器」として評価されたということは、長谷部博士の命名した「明石原人」を、側面から証明することにもなったのである。

(しかし、のちに春成氏によって「石器とは認められない」と否定される)

信夫は「明石原人」の発見者であり、日本の旧石器時代の存在をいち早く説いた考古学者として、人々に知られるようになっていた。

昭和五十二年二月二十三日、信夫はNHK教育テレビ『みんなの科学』の「動物風土記(4)オオカミ」の番組にゲストとして出演した。

解説者は兵庫医科大学教授で生物学者の朝日稔氏で、「日本産狼の研究」(昭和四十年、校倉書房)の専門書もある信夫がニホンオオカミについて話をした。脳梗塞後まだ日も浅かったので、NHKのスタッフの人たちに出雲まで来てもらい、書斎で収録したものである。

また、昭和五十五年七月三日には、同じくNHK教育テレビの『わたしの自叙伝』に出演し、「直良信夫・明石原人発見」のタイトルで三十分の講演をした。これはNHKの広島の局まで出向いての出演であった。

過去の苛酷な誹謗(ひぼう)を胸に思い返しながら、長い苦闘の研究生活が報いられた安らかさと落ち着きがあり、心にかげりなく話をすることができたのである。

テレビに出演した父は、病気する以前よりも太って、元気そうであった。倒れたあとしばらくは言葉がはっきり言えないところがあったのだが、後遺症としては残らずにテレビではゆったりと落ち着いていて、言うことも理路整然としていた。

しかし父は、白内障に加えて片目が緑内障を併発して、視力が衰えてきていた。

原稿用紙のます目がよく見えないので、見当をつけて字をはめこんでいるという。

だんだんものを書くのが辛くなってきたと、私にこぼすようになっていた。

昭和五十七年三月、私は娘と二人で三年ぶりに父を訪ねた。

ちょうど娘の大学受験期になり、夏休みも予備校が主催する夏期セミナーなどの受験勉強があって、出雲まで足を延ばす精神的、時間的なゆとりがなかったのである。

ときどき出雲へ電話を入れても、電話口へ出るのは春江で、それで用が足りてしまえば、父とはまったくといっていいほど話をする機会はなかった。

たった一度、たまたま春江が不在だったらしく、コールサインがかなり鳴ったあと、ようやく父が出たことがあった。

「元気?」と訊ねる私に、「ああ」とだけ応え、あとはほとんど無言であった。

そして、まだ私が話を続けているのに、「息災(そくさい=丈夫)で暮らせよ」と突然言って、電話は一方的に切れてしまった。

あとで春江にかけ直したら、「お父さんは耳もすこし遠くなったし、話をするのが面倒らしいのよ」という。

元気にしているというだけで私は父のすべてを肯定的に受け止めて、それで安堵していたのである。

それでもなぜ突然、私の話に脈略もなく、「息災で暮らせよ」という台詞を吐いたのかが、私のなかで妙に重いものとなって澱(よど)んだ。

五十七年の春、娘はどうにか現役で早稲田大学に入学することができた。

先にもう一つ、学習院大学に入学の手続きをすませていたが、迷ったあげく、結局、早稲田を選んだ。

祖父と父親とが早稲田であったから、自然にそこへ落ち着いてしまったようである。

もし私の子供が男の子であったら、父はきっと国公立大学を受けるようにすすめたかもしれないが、女の子であったから、私立大学のどちらを選択しようと、意見を言うこともなかった。

その報告かたがた、受験からの解放で心が軽くなった娘と私は、三年ぶりに出雲の地を踏んだ。

久しぶりに会った父は、思いがけない変わりようを見せていた。

テレビに映った姿はすこし太って、顔の色つやもよかったのに、それからわずか一年半ほどの間に、それ以前にもまして痩せてしまい、歩き方も蹌踉(そうろう=よろよろ)としておぼつかなかった。

口も重く、話せばどもりがちになる。

電話に出ないのは、咄嗟(とっさ)に言葉が出ないからだというのだが、春江と二人の生活では日常の会話も少なく、話をしなければなおさら言葉は出なくなる。

「お……俺は子供のころに返った」と父はボソボソと口ごもりながら寂しそうに言った。

少年のころ、父は吃音(きつおん=どもり)がすこしあったのである。

いつから、どうして言葉につまるようになったのか、訊ねても返答はなかった。

テレビ出演をして以後、一年半の間になにかのきっかけがあったに違いないのだが、父自身にもわからないのか、あるいは私にも言えないことなのか、父は押し黙ったまま気難しい表情であった。

さらにこれまでの父にはなかったことだが、終日、これということもせずに、庭に面した廊下の椅子に座って、ただぼんやりと芝生ごしに目を遊ばせているのだった。

これまでの父であったら、庭や裏の畑に出てみて、手入れをしたり、アマガエルや池の小魚の観察をしたり、廊下の雑巾がけをしたり、焼却炉でゴミを燃やしたり、郵便物に目を通して返事を書いたり、送られてきた雑誌を読んだり、原稿書きに机に向かったり、とにかく忙しく動き交わり、ペンを走らせていたのだ。

そうした能動的な父の姿に馴れていたから、終日なすこともなく呆然としている父が不思議でならなかった。

「お父さん、いつからあんなに無気力になったの?」

「そりゃもう、八十歳になったということよ」

と、春江は特に気にかかるふうもなく、さらりと言ってのけた。

「八十近くなって三年も会わないんだから、変わりもするわね」

そう言われてしまうと、娘の受験があったにしろ、老いた父を三年も訪ねなかったことに、心が痛んだ。

この春は一週間ほど滞在したのだが、私たちが横浜へ帰る前夜、父は下書きのような原稿の束を引っ張り出してきて、私の前に置いた。

「お……俺の文章はおかしくないか? ちょ、ちょっと読んでみてくれ」

と言って、その中の一、二編を私によこした。

『山陰中央新報』に連載している「科学随想」の原稿であった。

目が不自由なので、鉛筆書きの下書きは行が寄って重なりそうなところがあったり、字が乱れて読みにくい箇所があったりしたが、科学的な観察、洞察のうえに、父の随筆にいつも匂う叙情詩的な趣もあって、けっこう立派な文章になっていた。

私か褒めると、

「そうか。おかしくないか」と言い、はじめて嬉しそうな笑みを満面に浮かべた。

そして、声を少し低めて、

「お……おれが死んだら、これをどこかで出版してくれないか」 といった。

昭和五十四年に『山陰 風土と生活』として一冊出したあとの、まだ本にまとめていない分であるらしかった。

264

その夜、春江が先に寝てしまったこともあってか、父はいつになく私と話したいふうであった。

それは日中、私と娘が松江城を見学に行っている間に、些細なことで春江と感情の行き違いを生じたことにあるようだった。

それは性格の相違からくるもので、どこの夫婦にもある一過性の仲たがいであるから、私も両方の言い分を聞くよりしかたのないことなのである。

しかしその夜、父は自分の心の裡をさし覗くような沈んだ口ぶりで、私に言った。

「い……いまになって、俺は出雲に引っこんだことを後悔している。

お……俺は臼杵に帰りたかったんだ。臼杵へ帰らなくなって、もう五十年になる。

せ……せめておふくろと兄貴の墓参りくらいしたい」

父のその言葉を聞いたとき、私は心が疼(うず)いた。

それは父が脳梗塞から立ち直って、また元気に原稿などを書いていたころだったが、博人が日本へ帰ることがあり、そのとき出雲へまわる前に私と東京駅で会って話したことがあった。そのとき博人は、

「こんどはおやじさんを臼杵に連れていこうと思うんだ」

と言ったのである。それを私は、

「そんなことしないほうがいい。長年、思いつめていたことが達成すると、気が緩んでぽっくり逝っちゃうといけないから」

と言ったものだ。博人も、

「そりゃまずいな。じゃあ、やめとくか」 と、父の臼杵行きは実現しなかったのである。

父がしみじみと臼杵へ帰りたいと言ったとき、やはり元気を取り戻しかあのときに連れていくべきだったと後悔したのである。

しかし、それを父に言うことはためらわれた。

父は不安神経症というほどの神経質だったから、脳梗塞で倒れた原因が高血圧にあると思いこんだら、その血圧が気になり、いつまでだっても安定しないことにこだわった。

血圧など一日のうちで何度も変動するのだから、あまり気にしないほうがいいと言っても、不安を感じたらもう駄目なのである。

その血圧の不安定のために、ついに親兄弟の葬式にも帰省しなかったのである。

父がどもりがちな口調でとつとつと臼杵へ帰りたいとつぶやいたとき、私は父が哀れでならなかった。

ひと目でもいいから、臼杵の町を見せてやりたかった。しかし私は、うまい慰めの言葉も思い浮かばず、

「帰ってみたところで、昔の面影が残っているかしら? お父さんのイメージと違ってしまうんじゃないの」

と言ってしまったのである。父は遠くを見るように目をそばめ、溜め息を叶くように、「ああ」とだけ言った。

脳梗塞で倒れたのは昭和五十一年九月。

ひと月後の十月には、春江を連れて臼杵へ帰郷する予定だったのだ。

不運とはいえ、故郷に縁のうすい父は、いわば、故郷に見捨てられたようなものであった。

「明石原人」否定される

昭和五十七年十一月二日、『朝日新聞』夕刊の一面に、「明石『原人』はいなかった」というタイトルで、かなり大きな記事が載った。

東大理学部助教授の遠藤英里氏(人類学)と、独協医科大学講師の馬場悠男氏(解剖学)が、明石原人の腰骨石膏模型を、もっとも古い人類である猿人をはじめ、原人や旧人、現代人と比較して、統計処理した結果、「明石原人」はせいぜい一万年前の人類であり、われわれの身のまわりの八十人に一人は明石原人に似ている、という説を唱えて原人説を完全に否定した。

そしてこの研究の詳細は『科学朝日』十二月号に発表されたのである。

遠藤・馬場氏らは、最近になって、アフリカ・オルドバイ峡谷と、フランス・アラゴ洞穴で発見された二つの原人の寛骨模型を入手したのをきっかけに、明石原人との比較研究に取り組んだという。

結果は、「明石原人は、縄文時代から現代までの間のいずれかの時代の人類」と考えるのが妥当ということになったのである。

この夜、春江から電話があった。出雲は夕刊のない地区なので、明日の朝にならないと記事は読めないが、太宰府の勇二叔父(母の弟)からの電話で父は知ったという。

しかし、父自身はあまりひどくショックは受けていないらしく、わりあいに冷静だという。

ただ私は新聞記事の中の、東大人類学教室の埴原和郎教授の談話がいささか気になっていた。

「長い間(明石原人を)疑いながらも反証できずにモヤモヤしていた。

それが精密な比較の結果、新しいことがわかり胸のつかえが下りた。

教科書も書き換える必要があるだろう」 |

というものだが、このかなり挑戦的な言い回しが、父の胸に刺さりはしまいかと案じたのだが、父はさほど気にしていないらしい。

父が比較的に冷静だということを聞いて、私は、昭和初期に明石でこの化石人骨を発見したあとの父への誹謗が、いかに痛烈なものだったかということが、わかるような気がしたのである。

この程度の言い回しは、父にとっては挑戦でも嫌味でもないのであった。

新聞発表のあと、私は『科学朝日』を買ってきて読んだ。

遠藤英里氏は別に父に反発を感じて研究したのではなく、たまたま東大人類学教室にある明石原人の石膏模型を見て、つれづれ疑問に思っていたところへ、アフリカやフランスで発見された原人の寛骨模型が手に入ったので、研究に踏みきったということなのである。

その結果が原人否定につながったまでの話であった。

それから一週間ほどして、出雲へ電話を入れた。

春江に代わってすぐに父が出た。

父は、手もとに反論する資料としては、もはやたった一枚の写真しか残されていないので、どうしようもないという。

そして、あの骨を実際に手にとって見た人で、現在も健在なのは、自分と、博人と、東北大学の芹沢長介氏と、慶応大学の江坂輝彌氏だけだとのこと。

その芹沢氏や江坂氏も当時はまだ少年だったので、おそらくもう覚えてはいないだろうという。

結局、松村燎博士も、長谷部言人博士も亡くなっているので、すべては水掛け論で、もうしかたのないことだと、いくらかどもりながらも、ゆっくりと平静に話した。

そして最後に言った。

「それにしても、かわいそうに。俺に拾われたばっかりに因果な骨だねえ。供養してやらなきゃいかんかな」

その声は落ち着いてはいたが、どこか寂寥(せきりょう)としたものがあった。

この原人否定があって以後、父はいっさいの研究生活を放棄した。

翌年の夏に私が父を訪ねたとき、父は以前にもまして老いこみ、表情にはひと刷けの笑みさえなかった。

話しかけても応答は乏しく、まわりの者への斟酌もなかった。私が台所で茶碗を洗っていると、音も立てずにヌーッと来て、私にかまわず、バナナの皮をタワシを使ってお湯でごしごしと洗い、黙って食卓の椅子に座って皮をむき、食べはじめるのだった。

以前の父だったら、口に入るものに対しては極端なほど潔癖性だったから、茶碗の浸かっている洗い桶の上で、バナナの皮など洗うことはあり得なかった。

新聞に丹念に目を通して、必要なところをせっせと切り抜いていたのに、新聞を手にとることもなく、また長い年月、書き継いできた、山と渓谷社刊のアルパイン・カレンダーの日記をつけることもしなくなった。

夜は相変わらず薬とアルコールに頼る生活で、うまく眠りに入れても、その持続時間はますます短くなり、夜半に起き出してはまた服み足すのだった。

父が寝入ってからは私たちはトイレへ行くにも気を遣い、まるで泥棒のように抜き足さし足で音を立てないようにし、使用したあとは水を流すこともできなかった。

トイレは階下と二階の二ヵ所あり、どちらも父の寝室とは離れているのだが、それでも水洗の音に敏感に目覚め、起き出しては台所に出てきて、いらいらとビールやワインをあおるように飲みほすのだった。

ときには春江を起こして文句を言うこともあるので、夜中のトイレはドアの開け閉めもままならなかった。

ある日のことだった。書斎の入口をふさぐように、大きな段ボールが置かれていたので、

「これを片づけたら?」 と、私か言うと、父は眉間に険しい皺を立て、

「もういい。開ければあれもこれも気になるものばかりだ。俺が死んでから開けてくれ」

と、吐き捨てるように言った。自分の生涯のほとんどを注ぎこんできた学問をふりきるような、険しい口調であった。

段ボールは、東京から転居するときに荷造りされたままの形で、何年も書庫や書斎にそのまま積み上げられているものが多かった。

それを見ると、父の学者としての生命は、早稲田大学を定年退職したときに終ったのだと、思えてならないのだった。

「明石原人」否定への反論

(1)吉岡郁夫氏の場合

昭和五十八年九月二十九日、『朝日新問大阪版』に、「明石原人はネアンデルタール人種」というタイトルの記事が載った。

古人類骨の研究者である愛知医科大学の吉岡郁夫助教授(解剖学)が、「明石原人は今から約十五万年前から三万年前にヨーロッパから小アジア、ジャワなどで活動していたネアンデルタール人種だった」という新説を『人類学雑誌』十月号の論文で発表する、というものだった。

これはほぼ一年前の遠藤萬里東大助教授と馬場悠男独協医科大学講師の説を根本的に否定するものだった。

吉岡助教授によると、

①縄文以降の人骨で化石化した例はない。

②遠藤氏らは、もともと欠けていた部分を相当復元したうえで測定しており、主観的なデータである。

③仮に遠藤氏らがあげたデータを使って鑑定した場合でも、フランスで見つかった二十万年から三十万年前のアラゴ原人の特徴によく似ているともいえる。

④同じ時期の人骨でも形のばらつきは多く、一個だけをとらえた統計処理には無理がある、ということである。

そして吉岡助教授は、現代人五十二体、九十二個の寛骨と比較したり、夥しい古人類骨のデータとつき合わせた結果、「一番ネアンデルタール人と似ている」と結諭づけたのである。

吉岡郁夫氏(現在は愛知学院大学教授・医学博士)と遠藤・馬場氏らの論争は『人類学雑誌』で繰り返される。

また吉岡氏は、名古屋市の文化団体・美術文化史研究会の会報「びぞん通信」に、明石原人に関する研究論文を発表して、寛骨の再検討を積極的に展開してきた学者で、昭和五十二年ごろより「明石人骨」を主にして、信夫と手紙のやりとりがあった。

吉岡郁夫氏が『人類学雑誌』に「明石人骨」の旧人説を発表すると、江坂輝彌氏から葉書が届いた。

「明石原人腰骨反論拝見しました。私はあの化石骨を手にとって見た一人です。

黝黒(ゆうこく)色で重く、化石化か進んでいました。炭化しているので青粘土質の水成層に永く埋没していたものと考えます。」 |

信夫は江坂氏が年月が経っているので、もう記憶していないだろうと思っていたのだが、化石化を明確に記憶していたわけである。

(2)博人の場合

吉岡郁夫氏と遠藤・馬場氏らの論争がなされているころ、オーストラリアから博人が同じ『人類学雑誌』に論文を寄せた。

博人は明石人骨が戦災で焼失する以前に、信夫から何度もその骨を見せられ、考古学上の説明を聞き、実際に何度も手にとって、その色、重さなどをじっくりと見聞した経験を持っている。

発見した直後の学者たちからの残酷なほどの仕打ちも、信夫から聞いていた。

まだ二十歳にもならない博人ではあったが、ジャンルは違っても同じ学者の道を歩きはしめた息子に、信夫は学問的な話をすることが多かったのである。

博人はかねてから、目で見、手にとった事実から、明石人骨は絶対的に「化石化していた」と言いきれるのであった。

博人は「化石化」の状態を『旧石器考古学』第二十八号に書いている。

(前略)色は茶褐色(黒味をおびたクリ色)で、一見したところ部分的には、光沢のないようなところもあったようであるが、それを拡大鏡でよく観察すると、ピカピカと光る微粒がみられた。(中略)

これが現棲および縄文遺跡出土のものとは、全く異なっており、化石化していたということが、自宅に数多く収集されていた獣類遺体と比較して、明らかなことであった。(中略)

誰しも明石人骨を手にとってみれば、化石であると判断するほど、化石化は明らかであった。(「明石人骨の思い出」) |

遠藤・馬場氏らの統計学的な研究では、明石人骨が化石化していたかどうかということは、まったく無視されているのであった。

「明石原人の再検討」と題する博人の論文は、遠藤・馬場氏らの研究を批判する形で展開している。

「明石」の腰骨模型を復元し、幅や高さ、突起の間隔などを計測して統計処理した遠藤氏らの結論に対して、博人は自分の専門の分子生物学の立場から述べている。

「同じ時代の同じ生物の中にも遺伝形質に変異があり、そこに進化のカギもあるというのが常識。

一個体の骨だけでは簡単に結論は出せず、同じ時代の人類骨などにもバラつきがある。

仮に、遠藤氏らと同じ手法を使えば、平均千二百二十五立方センチの脳容積である北京原人は、千百から千八百立方センチの幅を持つ現代人の脳の範囲内となり、北京原人を現代人だと主張することになる」と反論している。

また、同じ模型を使っても、計測の部分を変えたり、骨のでこぼこの特徴などから、

「原始性は否定できず、フランスで発見された二十万年から三十万

年前のアラゴ原人とも比較でき、見方によっては、百万年ほど前にさかのぼる北京原人級である可能性も捨て難い。

さらには、変異の幅を考慮して、ネアンデルタール人級だったとの見方も成立する」 |

と述べている(朝日新聞大阪版』による)。

博人はつまり、遠藤・馬場氏が問題にしているような場合には、いろいろと条件を変えたり、計測のやりかたなどで、同じものが両極端にも、中庸にも、動き得るので、一つに決めつけることは簡単にはできない、と言っているのだ。

さらに、オーストラリアでの人類化石の例をとってみても明らかなように、形態学的な特徴は、かならずしも年代とは対応しない。

それは生物進化上、しばしば見られることである。

きわめて現代的な性質を示す化石人骨が約三万年前のものであり、原始性を示す別の化石人骨が約九千年前という新しいものであることが判明している。

それゆえに、明石太骨が現代的特徴を持つ骨といっても、それをもってこの骨が「現代人の骨」であるという結論には至らない、というのである。

この論文を博人は二部コピーして、一部を父に、一部を私に、オーストラリアから送ってよこした。

「日本語で論文を書かなくなったので、文章を見てほしい」という博人の頼みに、私は学問的なことはそのままで、ごく瑣末(さまつ)なところを訌正した。

ところが、父のほうからはなんの音沙汰もなかったという。

博人には父の無視がショック

であったようだが、父にはもう息子の加勢に心を躍らせるほどの高揚はなかったのだ。

出雲の家によく見えて、父と親交のめった朝日新聞大阪本社の高橋徹氏から、

「いまはもう、すべてが虚しい」と父が言ったということを私は聞いた。

父は明石原人の否定のことばかりか、学問への情熱に燃えて、苦学しながら学んできだ少年時代、

化石人骨を発見して、歓喜の頂点から一気に絶望の底へたたき落とされた青年時代、

終戦後の妻と娘の看病と畑仕事に追われた困窮時代、

ようやく文学博士号を取得し、不安定な講師の身分から教授になれた時代、

そして、長年住み馴れた東京を捨てて、出雲に落ちのびた時代――

そ

の苦しいときも、嬉しいときも、自分か歩いてきた長い道のりのすべてが虚しいのだった。

私が父を訪ねたときに、笑顔ひとつなく、眉間に険しい筋を立てて、呆然としたように日

を送り、一週間ほどの間、ついにまともな会話もなく別れてきたことが、父のその虚しさ

と重ね合わされるのだった。 |

|

(3)春盛秀爾氏の場合

春成氏は当時、千葉県佐倉市に国立歴史民俗博物館ができると、岡山大学から移って助教授となっていたが、彼は明石人骨が出土した時点に、その骨を手にとってみた数少ない学者のひとりである横浜国大教授の鹿間時夫氏(故人)の論文や、生き残っている明石人骨に関係した人々の証言や、たくさんの資料などをもとにして、化石化していたという点を重視したのである。

直接手にとって観察した学者は化石化を認めているのに、化石化していないという学者たちは、誰ひとりとして、明石人骨を手にとって見ていないのだった。

昭和五十九年十一月、『旧石器考古学』に春成氏は論文を発表し、

「明石人骨は結局、十万年ほど前のネアンデルタール人級のものであろう」と断定したのである。

古岡郁夫氏と同じ旧人説であった。

そしてそれは、信夫が発掘当初に考えていた年代とも一致していたのである。

再度の明石市西八木海岸の発掘

発見から半世紀を経てなお、なぜ明石原人説が再燃するのか。

それは人骨が戦争によって焼失してしまったこと、しかし、石膏模型と写真が残されていたこと、そして、骨が出土した時点で、積極的に直接、手にとって観察しようとする学者がいなかったことに起因する。

春成氏は、過去の各種資料を集成して再検討を試みたが、依然として化石化した古い人骨の可能性があると考え、この際、新たな資料の検出の必要性を強く感じて、当初の現場にもっとも近いところを発掘してみようと企画した。

信夫が人骨を発見した現場そのものはすでに海中に没してしまっていたから、そこにもっとも近い場所として大久保町八木字宮西五〇九番地が選定された。

今回の発掘には、考古学ばかりでなく、古生物学、地質学、古植物学、花粉学、形質人類学、年代学、古地磁気学など、あらゆる専門分野の学者を総動員して行われることになった。

昭和六十年三月一目より二十日まで、明石市西八木海岸の大規模な発掘調査が開始されることになったのである。

春成氏より連絡を受けた信夫は、その一週間ほど前から流感に罹って病床にあったが、二月九日、春江に支えられて自分で電話口に出て、春成氏に発掘の依頼をした。

明石原人が否定されたのと、すべてを放棄したつもりだったが、現実に発掘が行われると知ると、やはり動揺した。

三十七年前で長谷部言人氏が発掘調査したとき、それに参加させてもらえなかったあの焦燥があった。

「参加できずに、まことに残念だ」

熱のある手で受話器を握りしめながら、信夫は胸にこみ上げてくる悔しさをこらえて言った。

「私が人骨を見つけてからもう半世紀も経っていますから、いまとなっては石器などの具体的なものは出ないでしょうが、それでも地層の確認だけでもでさればいいんですが……成功を祈りますよ」

二月十五日には高橋徹氏にも電話をし、

「直良のいうことが正しいかどうか、検証しようという若い人の現れたことを喜んでおります」

と言い、「なにも出なくても気落ちしないように」と結んだ。

信夫の胸に、再発掘のことが渦巻いた。発掘を見られない無念さともどかしさが、突如、堰を切ってあふれ出た奔流のように身うちを駆け抜けた。信夫は狂ったように、手当たり次第にベッドのまわりの衣類をボストン・バッグに詰めこんだ。

その二月十八日の夜、父は高熱に見舞われた。

出雲の二月は寒い。パジャマの上にガウンを羽織っただけでは、暖房もない廊下の隅での電話は身にこたえる。

高橋氏への電話のあと、父はふたたび病状が悪化していたのに、半狂乱のようになり、パジャマを脱ぎ捨てて裸になって、「明石へ行くんだ。俺も掘るんだ」とわめきながら衣類をボストン・バックに押しこんだという。

衣類と一緒に自分の枕も詰めこんだと、春江は笑うのだ。

ようやくなだめてベッドへ寝かせると、父は疲れきったようにぐったりとし、ときどき前後の脈絡のない意味不明のことをつぶやいていたという。

夜半、呼吸が浅く早くなり、熱が高くなったので、急遽、以前に脳梗塞で入院したことのある本町の小林病院に入院させたが、肺炎の疑いと脱水症状がひどく、危険な状態であった。

しかし、さいわいなことに肺炎も処置が早かったためにひどくはならず、父は生命をとりとめたのだが、高熱が下がってみれば、もう正常な知的判断力は失われてしまっていたのであった。

発掘状況

考古学界は二年半前に発表された遠藤・馬場氏らの「現代人説」に傾斜しはじめていて、「明石原人」はふたたび「明石人」として扱いかねていた。

春成秀爾助教授はもともとが明石の人で、父親は神戸大学で地学を教える学者であった。

幼いころから父親の影響で古生物学、考古学に興味を持ち、中学一年のときに松本清張の「石の骨」を読んで、明石人骨に惹かれたという。

しばしば明石の海辺を歩いて、アカシゾウやシカをはじめ、百点近い化石を集めてきていた。

いわば「明石原人」への関心が考古学の道を歩むきっかけのようなものであった。

だから人骨が「化石化していた」という事実にひと言も触れない論文で、否定されてしまってはならないと考え、せめて西八木層の総合的な資料が得られればと、今回の発掘に踏みきったのであった。

発掘されるのは大久保町八本字宮西五〇九、多木燐太郎氏の所有地約二三〇平方メートルで、現場の海岸段丘の崖を海側からオープンカット方式で逆ピラミッド形に、広く、深く、掘ることになった。

間口は上辺幅が一九メートル、奥行きが十二メートル、下辺幅が五メートル、高さが九メートルで、屏風ヶ浦粘土層または青粘土層と呼ばれる約百万年前に堆積したと思われる地層まで掘り下げることになった。

三月一日からパワーショベルやブルドーザーを使って掘り進み、深さを約一〇メートル近く掘って、南端部をさらに三メートル掘ったところ、八万年前から十三万年前の地層から、問題の砂礫層が現れた。

この層の中に青色をした砂まじりの粘土層が露出し、植物化石の一部が見つかったのだ。

三月十四日、私と娘のかおりは出雲に父を見舞っでの帰り、明石の現場を訪れた。

雨上がりの午後、十数名の調査団員たちは、黙々と穴を掘り、土をさらっていた。

八〇メートル

ほど西寄りの崖には、「明石原人発見地」と書いた白いポールと説明板が雑草に埋もれ

てポツンと立っているが、昭和二十三年に長谷部教授らが発掘したそこには、いまは人影さえもない。

春成氏は私と娘を案内しながら言った。

「人骨を発見した当初の地層を、直良先生は克明に書いてしらっしゃいますが、まったく

そのとおりの地層が今回、出現したわけで、これで出土状況を説明できる証拠になりまし

た」

春成氏は雨に洗われていっそう青灰色を増した粘土層上部の礫(こいし)まじりのざらざらとした地層を指さした。

「骨には青土が着いでいた。人骨の出土層は、下部の青粘上層に接している砂礫層だった」

と書き遺されている父の記録と一致する。 |

明石市西八木海岸の発掘現場で(中央は発掘を手伝うかおり)

|

「今回、この地層から植物や昆虫の化石がたくさん発見されましたし、土壌堆積の様子な

どから、ここに人類化石があった可能性は、否定できなくなりました」

春成氏のはずんだ声を聞きながら、私の胸には複雑な思いが去来した。

「せめて地層の確認でもできればいいんだが……」と願った父は、もう正常な判断力はない。

父の病床に付き添っていて、地元の『山陰中央新報』に載った「“直良”証言の地層確認」の発掘記事のことや、発掘現場を訪れるたくさんの見学人たちの姿が映し出されたテレビのことなどを、ふっと父に伝えたくなる。

喉まで出かかった言葉を、私はあわてて飲みこんだのだ。

一度、島根医科大学病院に父のCTスキャン撮影のため、春江と付き添って行ったことがあった。

そのときストレッチャーに寝かせられて、珍しくおとなしく順番のくるのを待っている父に、明石の地層が確認されたことを言いかけたことがあった。

すると、「明石……」という言葉を言ったとたんに春江から叱責を受けた。

「せっかくそのことを忘れているのに、よけいなことを言ってまた、興奮させないでよ。

私はあのことは大嫌いなんだから。もうその話はしないでよ」

春江はけっして「明石原人」という言葉を口にしないでと言った。

彼女は確かに明石原人のことは嫌いであった。それはあの人骨に関するすべての経緯が取り沙汰されているころには、父とのつながりはなかったのであるから、興味がないばかりか、自分の出る幕がないのだから、不快そのものであったようだ。

しかし私にしてみれば、世間で再度「明石原人」説が浮上してマスコミをにぎわしているのに、それをいちばん期待し、確認したがっていた父が、まったく情報の埒外(らちがい)にいることが、娘としてはいかにも残念なのであった。

私はだから、父の分まで胸の奥底に発掘状況を刻みこみ、蔵(しま)いこむように、春成氏の言葉に耳を傾けた。

「正直いって、掘ってみるまでは私も七〇パーセントの確信しかなかったんですよ。

こうして当時とそっくりの地層が出て、いろいろな出土物があって、いまはじめて九〇パーセントの確信が持てました。

あとの一〇パ一セントは現物がありませんから、空白にしておきます」

そう言って、春成氏は屈託のない微笑を浮かべた。

私はその日のうちに横浜へ帰ってきたが、かおりは残って春成氏や発掘協力の学生たちにまじって、三日間ほど発掘に加わることになった。

神戸新聞やテレビの取材を受けたりして、長靴、軍手の姿で祖父の“夢”を掘ってきたと、陽に焼けて帰宅して言った。

それにしても、父にとって、「明石原人」とはいったいなんだったのだろう?

私と娘は、ときに一緒に、ときに交替で、一週間か十日ほどずっではあったが、出雲へ出向いて父に付き添った。

最初のころは、点滴が始まると恐怖にとらえられて、パニックになって暴れた。

脳梗塞のときと同じであった。CTスキャンで革ベルトをかけられ、トンネルのようなところに頭を突っ込まれたことが怯えのもとになり、点滴の間じゅう腕を縛られていることが、誰か恐ろしい人にがんじからめに拘束されて肉体を刻まれる苦痛と恐怖に繋がるのだった。

あげくに「おい、菱江! 菱江!」と私の母の名を叫ぶように呼んだ。

「菱江、菱江」と助けを求めても返事がないと(当然だが)、「おっかさーん、おっかさーん」と自分の母親シメを呼んだ。

そしてこんどは「武兄い。武兄い」と臼杵の兄の名を呼んだ。

父の頭の中には、すでに鬼籍に入ってしまった身近な人たちしかないようだった。

母親シメと、兄武雄の葬式にも帰らなかったことが悔やみとなっていたからだろうか。

「菱江!」と呼んでは、春江に、「菱江なんて、いません!」とつっぱねられるが、現実に 看病している春江にしてみれば、こんな情けなく、腹立たしいことはないだろうと、私も気の毒になったものだ。

やがて父は、臼杵のことが頭を占めるようになる。

自分自身が少年になり、武兄いと遊び、おっかさんの手助けをする孝行息子になっているのだ。

私は春江に言われて以後はけっして「明石原人」の「あ」の字も言わないことにしていたが、父の口から「明石原人」のことが漏れたことは、ついに一度もなかったのだ。

父のなかにはいっさい「明石原人」がなかったのだろうか?

いや、そうではないと私は思う。「明石原人」は父のなかに深く棲みついていたのだ。

父はつれづれ、私たち子供に、自分の描いている明石原人の様子を、詩的な描写で語ってくれたものである。

古代の壮大な自然世界に想いをはせて、巨大なマンモスが原生林の中を行くさまを語り、それを追う原人の姿をおどけたしぐさで自分で演じてみせたものだ。

その太古の世界が父のなかにどっしりと腰を据えているからこそ、父は学者たちの誹謗や中傷に耐えて学問を続けられたのだと思う。

父が「すべてが虚しい」と言っていっさいから身を引き、以後、一言も「明石原人」を口にしないのは、春江の言うように「忘れている」のではなく、自分の終生の大切な夢を、ふたたび他人に踏みにじられることを恐れて、心の奥の奥に、封じこめてしまったのだと思う。

top

**************************************** |