|

****************************************

Index 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 終章

第五章 考古学者への道

再々度の上京

三十歳の若輩にすぎない信夫は、化石人骨の発見を契機に狂人呼ばわりされ、あげくに学閥争いにはじきとばされて、一挙に奈落の底に突き落とされてしまった。

実際、この化石人骨は、日本の考古学、人類学界の機がまだ熟していないときに、出現してしまったのである。

日本の考古学が、明治十年にモース氏によって、大森貝塚の発掘で幕を開け、のちにモース氏がこの貝塚から繩文式土器を発見し、その後、大正の末になって、現在の東京都文京区弥生町の貝塚から弥生式土器と呼ばれるものが発見されたが、この「縄文式」「弥生式」という分け方が定着するのは実際にはもっとあとの時代であった。

信夫が化石人骨を発見した昭和六年のころは、まだ諸説がしのぎをけずっている時代であったのだ。

このように当時は、数千年前の縄文時代までの研究に学者たちが没頭している状態であったから、それ以前の大氷河時代といわれる洪積世(約一万〜五十万年前)までの旧石器時代を考察する学者がいなかったのだ。

要するに、日本に旧石器時代が存在するか否かを論議するまでには、考古学そのものが進んでいなかったのである。

しかし、信夫が化石人骨を発見したころには、ようやく京都帝国大学の学者たちによって、旧石器時代を想定する段階にまで進歩してきていて、研究に取りかかったときであった。

彼らはアマチュアにすぎない信夫に先を越され、しかもその骨がライバルの東京帝国大学の手に渡ったことで、直良信夫という研究者と、明石人骨の存在を徹底的に葬り去るうとしたのだった。

信夫はしみじみ、学歴のないことを惨めに思った。

自分を支え後ろ楯になってくれる、師や母校という拠りどころがないことが悲しかった。

化石人骨、それらの人間の手で加工されたと思える石器、人間に追われ、狩り立てられた、象や鹿などの動物の化石。それらが同一地層から出土したという確実な証拠があっても、誰一人として信じてはくれない。

まったくの孤軍奮闘をすんなり通してくれる世界ではなかったのだ。

やはり学問をするには、中央にいなくてはいけないのではないか?

実際、地方にいたのでは専門書の入手も容易ではなかった。

少年時代に、学問をするには田舎では駄目だと思い、苦学を覚悟で東京へ出ていったことを思い出す。

結核にさえならなければ、東京で研究生活を続けていたに違いない。

関東大震災でなにもかもいっさいを失ってしまったが、もともと一時期の療養をすませたら、東京へ戻るつもりで、書籍や家財道具を置いてきたのだ。

げんにいまだって、住所は妻の音の実家がある東京になっている。

信夫は東京へ帰りたいと思った。ここできちんと系統立った勉強をしたい。

丹念に発掘すれば、まだまだ石器や化石人骨が出土する可能性のある明石を捨てるのは残念だったが、所詮このままではなにが出土しても、同じ評価を受けて、傷つくに違いなかった。

世間の風評なんかに負けてはいられないのだ。

切実にそう思った信夫は、東京へ出ることを決心した。

信夫から上京したいという意向を聞いた音は、その強い決意に動かされた。

卑屈にいじけることなく、また学問に取り組む姿勢を立て直してくれたことが、なにより嬉しかった。

勉強したいという夫の意をくみ、よりよい条件で学問させるためには、まず音は自分の職場を探さればならなかった。

ちょうど東京都文京区大塚にある私立跡見高等女学校で数学の教師を求めていたので、そこに就職することにした。

これまでの公立の職歴が恩給もついたところだったし、私立のほうが月々の報酬もはるかによかったので、上京に問題はなかった。

信夫に将来の見通しがあったわけではなかったが、夫を挫折から救い、そうすることが励みになるならば、音にはなんの異存もなかった。

昭和七年十月、化石や石器の整理をしなければならない信夫を残して、とりあえず二人の子供を連れて、音は上京することになった。

母の遺した履歴書によると、市立明石高等女学校に辞職願いを提出したのは昭和七年十月二十四日で、「家事の都合により」となっている。

これを見ると、ほぼ十月半ばまでは教壇に立っていたと思われる。

私も半年ほど幼稚園に通っただけで、退園したことになる。

上京には夜行寝台列車を使った。

昔の三等寝台は、一区画に向き合って三段ずつ、六つのベッドがあったが、私たちは同じ側の上段と中段の二つのベッドを占めた。

しかし、私の記憶にあるのは、上段で親子三人が寄り添って、窮屈な思いをして寝たことである。

上段と思うのは、母が上体をきちんと起こしていられないで、天井に頭を押さえられた不自然な格好でいたことで、これはたぶん、子供たちだけでは墜落の危険があると心配して、母が防護壁の役目をして、寝ずの番をしていたものと思われる。

さすがに狭くて寝苦しく、私は何度も目覚めては夜汽車のもの哀しい汽笛を聞いた。

すると、人気ないうす暗い明石駅のホームに立って帽子を振って見送ってくれた父の姿が、だんだん小さくなって消えていったことが思い浮かび、妙に寂しい気持ちになったものである。

翌日、東京へ着くと、私たちはひとまず、祖父の住んでいる芝区車町八二番地(現在の港区高輪二丁目)の家に、旅装をといた。

この家の前には、大通りを隔てて高松宮邸があり、裏には何を造っているのか、旋盤のベルトがめまぐるしく回転する工場があった。またすぐ近くには泉岳寺もあった。

ここにはごく短い間、厄介になっていて、かねて祖父が見つけておいてくれた中野区江古田一丁目二〇五九番地の平屋に移った。

家の前にはかなり勾配の急なゆるくSの字に力ーブした坂があり、坂を下りきった右側に、普請中の二階屋があった。

この二階屋を借りることになっていたので落成するまでの間の臨時に住む家であった。

父が上京しできたのは、十一月のはじめであった。

母はわずか二、三週間ほどのあいだにすっかりやつれてしまった父のことを、

「まあ、お父さんは梅干しばかりで御飯をすませていらしたんですって。かわいそうにねえ」

と、私に嘆いてみせるのだった。

料理が得意で、結核を患う父の健康管理にはまず栄養を、と心がけてきた母にしてみれば、ひとりおいてきたことが悔やまれたのだろう。

こうしてようやく家族四人がそろって、新しい生活が始まって間もなくのことだった。

私が赤痢に罹ってしまったのである。

しかもちょうど父は、森本六爾の発案で考古学の研究仲間で歓迎会を開いてもらうことになっていて、これから出かけようという、その日のことであった。

当時、『考古学』という雑誌があり、その編集後記を森本六爾夫人のミツギさんが担当していた。

その『考古学』第三巻第七号(昭和七年十一月)に、父の歓迎会と、私の赤痢罹患の記載がある。

「『編輯所日記』

十一月六日 日曜

直良信夫氏歓迎会は浅田氏の骨折にて十一月十日と決定。午後六時半より、場所は駿河台下明治製菓階上なり。主人直良氏を江古田に訪ね帰途雨に遇う。

十一月十日 木曜 晴

直良夫人より電話にて令嬢出血の報あり。直良氏歓迎会は和田千吉氏を始め会する人、七人なりし由。

十一月十三日 日曜 曇

直良信夫氏令嬢赤痢の疑ありて御心痛の由。(原文旧漢字)

この父の歓迎会に出席した顔ぶれは、和田千吉、八幡一郎、三輪善之助、坪井良平、川

村真一、森本六爾、浅田芳朗の七氏であった。

赤痢騷動のあと父は故郷の臼杵から母親のシメを呼び寄せ、母が跡見高女に出勤し

たあとの家事と子守を頼んだ。 |

徳永博士の助手

昭和八年の眷、一家は新築なった坂下の家に移った。

ここは江古田一丁目二〇七三番地(現在は松が丘一丁目一一番七号)であった。

五十坪ほどの敷地に、木造二階建て。

一階は、庭に面した南向きの六畳の居間、四畳半の茶の間、三畳間付きの玄関、六畳の洋間、風呂場と台所、北のはずれにトイレ。二階は南側の八畳と、北側の三畳間。

この家の廊下洋間が信夫の書斎兼研究室で、半開の押入れがついていた。

押入れは二階へ通じる階段の下の空間を利用したもので、上段の天井は斜めに削られていた。

この押入れの上段の右端に、黒い海苔の缶に入れられた明石人骨は、厚めの綿にくるまれて、大事にしまわれた。

同じ地層から発掘して、鳥居龍蔵にあっさりと否定されてしまった二個の石器も、寄り添うように並べ置かれた。

不遇な人骨と石器だったが、信夫にとっては、なにものにも代えがたい宝物であった。

この家を借りるについては九十三円の敷金を取られ、家賃は三十円であった。

すべては妻の音の預金と収入に依存しなければならず、高い家賃とは思っても、これから本腰を入れて勉強をし直そうとする自分のために、研究しやすい環境を整えてくれる妻の心遣いを、信夫は素直に感謝するのだった。

こうして東京での生活が滑りだすと、信夫はさっそく、早稲田大学に徳永重康博士を訪ねた。

信夫はこの地質学・古生物学者には、明石にいるころからたびたび文通で教えを受けたこともあり、明石の化石人骨出土の折には、地層を調べに見えた博士のお供で、西八木海岸を案内したこともあった。

信夫は博士に、「上京を機会にきちんと系統立てた勉強をしたいので、どこか夜学にでも通おうかと思っております」と心境を伝えると、博士は「古生物の研究をするなら、自分のところで手伝ってくれないか」と言った。

瀬戸内海で発見された、ナウマン象や鹿などの大量の獣骨化石が、リンゴ箱に何十箱分も山積みされていて、これを整理してほしいというのだ。

この獣骨化石は、高松市の漂白剤販売業を営む真屋卯吉氏が収集したもので、以前に信夫が仲立ちして徳永博士のもとに送りこまれたものである。

早稲田大学に寄贈されたものの、博士も処理しきれず、荷造りされたままの箱もたくさん積んであったのだ。

信夫は博士の教えを直接受けながら勉強できることが嬉しくて、即座に承諾した。

さっそく翌日から、早稲田大学に通うことになった。赤レンガ造りの恩賜館の二階の、荷物が山積みされたその部屋に「獣類化石研究室」の看板を掲げ、そこが信夫の研究室となった。

しかし、いわば徳永博士のプライベートな助手であったから、給料など出るはずもなく、ときに博士が自分のポケット・マネ―で、わずかに電車賃ほどのものを出してくれる程度であった。

「獣骨化石の研究で、これほど恵まれた環境はなかったのではないでしょうか。宝石山ですよ。

私の獣骨化石に対する目は、ここで一段と、確かになりました。

徳永先生にも、折りあるごとに、いろいろと教えてもらいましたし、私としては幸せな日々でした。」

(『明石原人

の発見 聞き書き・直良信夫伝』高橋徹著) |

昭和八年八月二十六日付の、渡辺九一郎氏宛ての残暑見舞いにも、

「相変わらず化石とペンの生活に時間が足りない足りないという生活におわれて居ります。」

とあるが、実際、私は父が体を横にする姿を見たことがないのだ。

母よりも先に起き、湯をわかして茶をいれ、大学に出勤する前のひとときを勉強に費やす。

帰ってからは夕食以外は書斎から出てこない。そしてそのまま、家人が寝静まった夜更けに、就寝するのだ。

私と博人は二階に寝ていたが、父は夜中にそっと上がってきて、二人の子供の様子を窺う。腕を出して寝ていれば、それが汗ばむほど暑い夜でも、腕をしまってくれて布団をかけ直し、それから熱かありはしまいかと、自分の頬を私たちの額や頬に押しつけて計る。

髭が痛くて、こちらはたいていそのへんで目が覚めてしまうのだ。それがほとんど午前三時ごろであった。

父の起きる時間、寝る時間には家人は誰も寝ているので、私は父の寝ている姿を見ることなどないのだった。

こうした過酷な勉強を何年も続けて、無理がたたるときがきた。

いつごろのことだったか忘れたが、大学からの帰り、西武電車(現在の西武新宿線)の新井薬師前駅で下車しようとしたとき、父は突然、足の感覚をなくし、電車とホームの間に転落した。

さいわいに腰がひっかかって線路まで落ちなかったので、まわりの乗客が引っ張り上げてくれて助かったが、足が萎えてもう一歩も歩くことができなかったのである。

そのまま駅員によって、医者に担ぎこまねたらしい。病名は「机の角麻痺」という奇妙なものであった。

長い年月、机に向かう生活を続けているうちに、机の角が胸骨を圧迫し、神経に麻痺がきて、下半身の感覚がなくなってしまったのだという。

この病名が正式かどうか、こんな病気があるのかどうか、医学的なことは私にはわからないが、元気になって帰ってきた父が、苦笑まじりに私にそう言ったことが忘れられない。

この事故以来、さすかに父は二、三時間にすぎなかった睡眠時間を、四時間くらいは確保したようであるが、それでも戦災を受けてこの家が消失するまで、私は父の寝姿を見た記憶がないのである。

「満蒙学術調査団」の一員として

工学博士・理学博士の二つの博士号を持つ徳永博士に、信夫は誠心誠意つかえ、また博士からも可愛がられて、古生物学、地史学についての博土の学問の方法論を学び取っていった。

日々忙しく充実して過ごすうちには、明石で受けた心の傷も、すこしずついやされていった。

昭和八年六月、信夫は「満蒙学術調査団」に参加する徳永博士に従って、その一員として同行することになった。

これは外務省の指示を受けて、当時の満州国熱河省方面を調査するのだが、信夫は徳永博士の率いる別働隊員として、哈爾濱市(ハルピン、現在は中国東北区黒竜江省)郊外の顧郷屯(クーシャントン)遺跡の発掘調査に参加することになった。

この遺跡は、マンモス、野牛、鹿、有毛サイなどの多種類の哺乳類の化石が多量に出土するところで、これらの獣骨で作った骨角器と、石器も見つかった。

骨器や石器が出土するということは、その道具を作った人類が、それらの太古の動物たちとともに、その土地に住んでいたことになる。

しかし、六月十五日から三ヵ月あまりにわたる調査の間に、ついに人骨は出土しなかった。

また翌九年の夏にも第二次発掘調査があり、信夫はこのときも徳永博士について参加した。

この調査で得られて早稲田大学に持ち帰った遺物は、徳永博士の指導のもとでこつこつと六年近くの歳月をかけて信夫がまとめ上げ、徳永博士と連名で報告書として刊行された。

冊数二十九、総ページ二千九百三十七、図版八百二十枚という、たいヘん大がかりなものであった。

この学術調査での仕事は、信夫に貴重な見識をもたらしてくれ、信夫はこれを契機に旧石器

時代を見つめ直し、古代人の生活と自然環境をあからさまにしていこうと、ひとり闘志を燃や

すのだった。

この発掘のときに協力してくれた白系ロシア人のルカーシキン氏と父は親しくなり、帰ってからも文通が続いていた。

ロシア語は農商務省臨時窒素研究所にいたころ、ロシア貴族出身で日本に亡命していたマリア・シモノフという女性について学んでいたから、読み

書きはかなり達者だった。

顧郷屯(クーシャントン)で知り合ったルカーシキン氏には、ニーナとターニャという二人の娘がいて、ニーナは十二歳くらい、ターニャは七、八歳で、私と同い年くらいであった。

母が、満州で父が受けた親切に対するお礼として二人に一体ずつ、着物のはぎれを利用して振り袖人

形を作り、クリスマス・プレゼントとして贈っている。

彼女らからはその後、母の作った人形を抱いた写真が送られてきている。 |

音の手作りの人形を持つニーナ(左)とターニヤ(右)。

中央はルカーシキン夫人(昭和10年6月撮影)

|

江古田の二階屋に移ってから私は小学校に入ったのだが、小学生時代の私と博人は、まったく別な世界にいた。

私は学校から帰ると、ランドセルを放り出して、遊びに出てしまう。

博人はほとんど病床にいて、祖母のシメの看病を受けながら、しょんぼりと両親の帰宅を待つ日々だった。

父の言葉を借りると、「博人はひと月のうち、三日学枚に出られればいいほうだった」というほどである。

あるときなど、風邪で高熱が出たので、父に背負

われて医者へ行き、注射を一本うってもらったのだが、直後、手足をつっぱらせて動かなくなってしまった。

ピリン系薬剤によるショックであった。

医者の処置が早かったので助

かったが、それ以来、ただでさえ神経症な父は、医者が出す薬について猜疑心を持ち、医

者が不機嫌になるほど質問して念を押すのだった。

私がいちばんいやだったのは、学校へ行くのに、

毎日、消毒用のアルコールを持たせられたことである。

ステンレス製の携帯容器に、アルコールを含ま

せた脱脂綿を詰め、お弁当を食べる前にそれで丹念に指先を拭くことを命じられた。

学校の水道で手を

洗えばいいものを、誰がさわったかわからない栓が

汚いというのだった。

風邪でもひこうものなら、五〇〇ミリリットル入

りの消毒用アルコールの空き瓶に、確か重曹をうす

めたものだと思うのだが、うがい薬をたっぷりと入

れて、有無を言わさず、それをランドセルにねじこむのだ。

一時間の授業が終わるたびに、そんなものでうがいするのが級友のてまえ、いや

でしかたなかったので、私はたいてい中身をあげて、からにして持って帰ったものだ。 |

祖母シメと筆者

(昭和9年1月撮影)

|

私たち子供がよく病気をしたのは、やはり父があまりにもバイキン恐怖症で、ハエが一匹食べ物の上を飛んでも、もうその下にあったものは食べさせてもらえないという、異常なほどの過保護に原因していると思う。

もし食べてしまったら、心配のあまり、父のほうが病気になってしまうのだ。

こんなことがあった。

生卵をうっかり取り落として殼にひびが入ってしまったのだが、割れていなかったのでそれを使って料理した。

父はそれを知って食べ渋っていたが、母がっぶれた卵でないのだからと、食べることをすすめた。

父は気が進まないままに口にしたが、気に病むあまりまもなく下痢をするのだった。

早稲田大学考古学会の雑誌『古代』第八十二号(昭和六十一年十二月)に、江坂輝彌氏(慶応大学名誉教授)が父の神経症について書いている。

「一九四〇年前後に先生のお供をして貝塚などを歩くと、昼食前に手を洗った後、先生が携帯された医者の使う、アルコール消毒容器から脱脂綿を出され、これでもう一度手をふくようにと差し出され、全員が指先をふいだ後、始めて食事を始めることを許されるというきびしさがあった。

一九四七年、横須賀市若松町平坂貝塚を見学した時、湘南電鉄の横須賀中央駅で下車、貝塚見学後、駅付近で真夏の暑い日であったのでアイスクリームを購入し、先生にも一つ食べられるよう奨めたのであった。

それから数日して先生にお目にかかったところ、『君にアイスクリームを奨められて食べたところ、夜になって下痢をして大変だった』と話され、町のアイスクリームなどは食べぬ方がよいと注意を受けてしまった。

先生は食した後、下痢をするのではないかと神経質になりすぎ、神経性の胃炎を起し下痢腹痛を起されたのではなかろうか」 |

まさにそうで、自分が食べなくても家族が食べることで気になると、自分のほうが体調を崩すのである。

だから私や博人が子供のころ、紙芝居屋がきて拍子木の音につられて見に行っても、菓子を買って食べるということはできなかった。

第一学用品を買う以外にお金というものを二十歳になるまで、いっさい持たせてもらえなかったのである。

紙芝居を見ていたとき、「おじさん、あの子たち、いつも買わないで見てるんだよ」と年長の男の子に指摘され、なんとなく惨めな気持ちになったりして、しかたなくいつもすこし離れで、後ろのほうで見たものである。

博人はおとなしかったから、父のいうことをよくきいたが、私は反発することが多かった。

日中は両親がいないことをいいことに、たいてい男の子と日が暮れるまで、野原を駆けまわってした。

そのころは中野区にも武蔵野の面影が残っていて、櫟(くぬぎ)や楢(なら)、竹の林があり、ススキや葛(くず)が生い茂る野原が広がっていた。

すり傷を作ったり、泥まみれになることなど、しょっちゅうのことだった。

祖母のシメは、「はよ、お父さん帰らんうちに、先に風呂に入らんし」と言って、私を庇ってくれたものである。

祖母は、落とし穴を掘ったり、犬のシッポに紐でくくった蛙をぶら下げたり、崖をよじ登ったり、ときには川へ落ちで濡れネズミになったりして、いたずらばかりしている私に、父の腕白だった少年時代を重ね合わせるのか、遊びほうけることを咎めたりなかった。

ちょうど父が二度目の「満蒙学術調査団」から帰った年の暮れのことだった。

気候のいい明石生まれの私は、東京の寒さのせいか、指にシモヤケができていた。

右手の人さし指のそれは真っ赤に腫れて崩れ、そこに泥がついたりしたのだが、突然、四十度を越す高熱が出て、一夜にして腋下のリンパ腺が腫れた。

恵比寿の日本赤十字病院(現在の日赤医療センター)に急遽、入院ということになった。

蜂窩織炎(ほうかしきえん)という病名で、泥の中のバイキンが、体の組織を破壊して、蜂の巣のようになって化膿して崩れるものだった。

緊急の手術となったが、父は私の右腕を肩から切断しなければ、菌が脳を侵して死に至ると聞いて苦悩し、切断だけはなんとか免れないだろうかと、執刀医に懇願してくれたらしい。

結果は右手の甲に皮膚をはがして、破壊されつつあった組織を電気器具で焼き切ることでどうにか危機を脱し、腕の切断からはのがれられた。

しかしこのとき以後、私の右手人さし指は第二関節から先は動かなくなってしまったのである。

この手術のとき、父も母も于術室の前で待っていたが、ストレッチャーで運ばれる私が大泣きしていたので、その泣き声がいつまでも耳についたのと、もしかしたら私の腕が切断されるのではないかという不安で、待っているうちに父は気分が悪くなって、看護婦の手当てを受ける羽目になったのだそうだ。

「江古田植物化石層」の発見

信夫は、日赤病院に入院している娘に付き添いながら、一つの論文を書き上げた。

妻の音は授業を放棄できないから、娘の看病はほとんど信夫に任せられている。

毎日の包帯交換のたびに、娘は悲鳴をあげて泣いた。

皮をはがされてむき出しになった皮下組織が包帯にくっついているので、それをはがされるのを痛がってわめくのだ。

その声を聞くのが辛くて、信夫は処置

が終わるまで廊下に出ていて、そこのベンチに座って原稿書きに没頭する。

二回にわたった北満州での発掘調査で得た見解は、日本の旧石器研究は、ヨーロッパの旧石

器研究の成果に頼るのではなく、もっと日本国内の発掘調査を拡張して、一つ一つ事実を集積していかなばならない、ということだった。

机上で理論をこね上げるのではなく、至るところ

に足を運び、額に汗して発掘し、それをつぶさに観察して、事実をすこしずつ積み重ねていくことである。

こういう趣旨の論文をまとめ、「日本旧石器時代研究の昨今」と題した。

これは翌昭和十年、『考古学』(六巻二号)に掲載された。

この論文には、古動物学ばかりでなく、古植物学の考察も、旧石器時代の研究の上でたいへ

ん重要な意味を持つであろう、ということを信夫は力説していた。

植物化石の採集と研究は、その種類から当時の自然環境を類推できるのだ。

植物の種類は気

候、土地の海抜を推定させ、さらに植物の分布状態が明らかになれば、草食動物の移動の様子がわかるし、その草食動物を追っていったであろう肉食動物の移動もつかめる。

ひいてはそれらの動物を狩り立てて生活していた人類の姿も浮き彫りにされるはずなのだ。 |

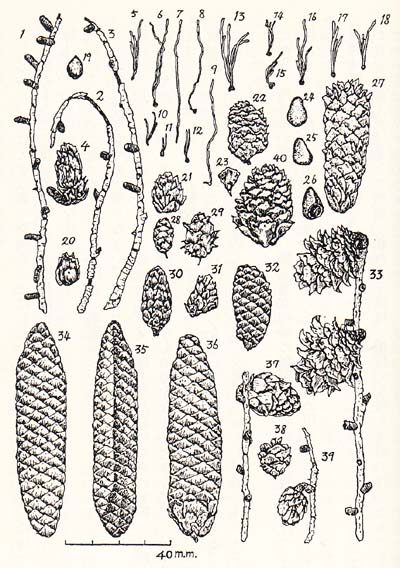

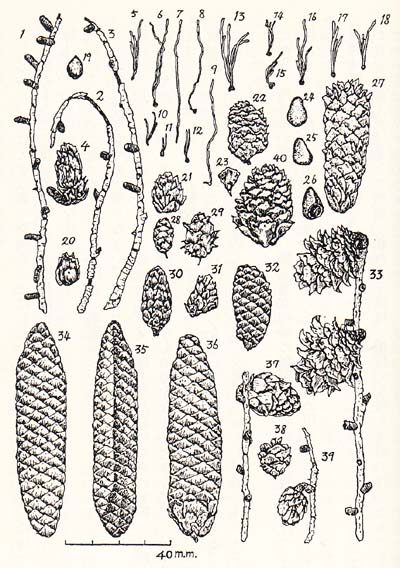

江古田植物化石層出土の約1万年前の亜高山性の植物化石

(図:直良信夫)

|

こうした太古の

自然環境をつかんでおかなければ、せっかく発見した人類遺骨も、単なる古物収集に終ってしまう。

そうあってはならない、と信夫は思った。

信夫がこの論文を書き上げてまもなく、偶然のことから、植物化石の宝庫に出くわすことになったのである。

それは江古田の自宅から、歩いて七、八分ほどのところにあった。

自宅のすぐ西側の野原の中を、杉並区の妙正寺公園の池を源とする妙正寺川が流れている。

現在は護岸工事が完成して、野原は住宅地となり、川の流れそのものも昔とは位置が少し変わってしまったが、当時は水も澄んで美しく、鮒やクチボソなども群れていて、ススキの原や麦畑、林の中をつらぬいて、ゆったりと流れていた。

妙正寺川は沼袋駅を過ぎるあたりまでは西武線の南側を流れているのだが、新井薬師前駅との中間までくると、流れが鉄路をくぐって北上する。

その流れが新青梅街道にぶつかるところまでくると二股に岐れて、主流は大きく反転して南西へ向けて蛇行していく。

昭和十二年の春のことである。信夫が川が向きを変えるあたりを歩いていたときに、ちょうど水道管を敷設する工事で、道路が掘り返されている現場に出くわした。

まわりに堆く積み上げられた土を見たとき、信夫の目は本能的に吸い寄せられた。

目を近づけてみると、土の中には針葉樹の毬果(きゅうか、松ボックリ)が無数に散らばっていて、しかもそれらはすべて完全に化石化していた。

これらの植物化石は、遠い過去の日本の自然環境を信夫に語りかけるように、たいヘんな量で埋もれていたのだ。

信夫は急いで自宅に引き返してリュックサックを取ってくると、工事現場の責任者に理由を話して、土を採集した。

こうして信夫の植物化石の採集と研究は、「満蒙学術調査団」の報告書作成、瀬戸内海のおびただしい獣類化石の整理と研究、その他の発掘調夫など、背負いきれないほどの多忙な用事のあいまをぬって、続けられていった。

明石の西八木海岸に日参したように、大学から帰ったその足で、妙正寺川べりの植物化石層を訪ねるのが日課であった。

この研究で、植物化石は約一万年前に自然堆積したもので、寒い気候に育つ亜高山性の植物が多いことから、そのころの日本は、年平均の気温は現代よりも十度くらいは低く、冬が長くて寒さの厳しい気候であったことがわかり、さらに植物の種類から類推すると、いすでにたかがか海抜五〇メートルほどにすぎない江古田の台地が、一万年前は標高一〇〇〇メートルから二〇〇〇メートルもある高山なみの寒冷地であったことがわかってきたのである。

この「江古田植物化石層」は信夫によって発見され、信夫が採集した資料を、三木茂氏(元大阪市立大学教授)に提供することで三木氏が論文(英文)を発表し、学界がこぞって認めてくれた研究であった。

明石人骨のような拒絶はどこからもなかった。

いまでは、信夫の発見によって、日本の洪積世と沖積世を区切る、指標となる地層として知られている。

このころ、前述した江坂輝彌氏や、芹沢長介氏(東北大学名誉教授)が、よく家に見えていた。

当時はお二人とも、まだ旧制中学の学生であった。

父と植物化石採集に出かけたときのことが、『古代』第八十二号に載っている。

「一九三六年の年末、大晦日(十二月三十一日)に先生の発見された妙正寺川流域の江古田のコニファベットの泥炭層を河川改修工事が終了しないうちに二次堆積の白色火山灰層の下に堆積したイラモミ、エゾマツ、トドマツなどの炭化種子を採集したいと芹沢長介君などと川へ入り、泥まみれになって発掘、夕刻先生宅に戻り、お湯で体を洗って、奥様の心づくしの夕食をいただいて帰宅した思い出もある。

年末の御多忙な時も考えず、少年時代の唐突な行動を快くお許し下さり、種々お世話いただいたことは、昨日のことのようにも思われる。」(江坂輝仰氏)

「直良先生はその頃、東京都の江古田植物泥炭層の調査をなさっていた。御自宅の応接

間には、ガラスケースに入った江古田泥炭層の標本かおいてあり、泥炭の一部に黒色の土器破片が入りこんだままであった。

今から約一万年前、東京は日光の戦場ヶ原と同じ

くらい寒く、イチイ、アオモリトドマツ、カラマツ、イラモミ、トウヒ、チョウセンマツ、コメツガなどの針葉樹林であったというお話をうかがったりした。

日曜日には江坂

君をはじめとして数人の中学生が先生のお宅にあつまり、スコップを持って泥炭層の発掘のお手伝いをした。

夕方には腰まで泥だらけになって戻り、お風呂に入れていただいたことを今でも憶えている。」(芹沢長介氏) |

このころ、祖母のシメは臼杵に帰ってしまっていた。

祖母は母を「お菱(りょう)さん」と呼んでいた。母が本名の音でなく、雅号の菱江(りょうこう)で呼ぶからであった。

私が小学校四年生ごろのことと思うが、ある日、祖母は父に、「信夫さん、わしや去(い)ぬるで」と言ったかと思うと、唐草模様の大風呂敷にわずかな身のまわりの物を包み、それをひょいと背負って出ていこうとしたのである。

当時の私はまだ子供だったから、詳細はなにもわがらなかったが、その前後の雰囲気を思い起こしてみると、どうやら母は祖母の作った料理が気に入らなかったようで、それが祖母の心証を害したらしい。

母はいかなるときでも、家族の食事は自分で作った。

前夜に献立を考え、翌日の昼のうちに材料を買い調えておいてもらうか、帰りが早いと思うときには自分で駅の近くの市場に寄った。 その日、珍しく東京地方に大雪が降った。

日の暮れるころには中野のあたりは三〇センチ以上も積もり、家のまわりの畑や野原が、白一色に塗りこめられた。

あたりがすっかり闇に包みこまれた時間になっても、母は帰らなかった。

日が暮れて家族の顔がそるわないということを、父は極端に嫌う。

いくら待っても母が帰らないので、

祖母はあり合わせの野菜を刻んで、どうにか夕食の支度を調えた。

父は雪の積もった中を門前に出てたたずんだり、坂を見上げて母の姿が現れるのを期待したり、小言を言いながらそわそわと落ち着かなかった。

電話のある時代でなかったから、

母としても、帰宅の遅れた理由を伝える手段がなかったのであるが、父は心配のあまり、

しまいには不機嫌に押し黙ってしまった。

母が帰宅したのは、いつもより一時間以上も遅く、すでに祖母の作った野菜のごった煮

のような夕食に、箸をつけはじめたところであった。

母が玄関に転がりこむように駆けこんできた。

傘もささなかったのか、頭にも肩にも雪をのせ、白足袋をすっかり濡らして、下駄も履いていなかった。

両手には、買い物をした風呂敷包みと、鼻緒のきれた駒下駄をぶらさげていた。

「まあ、電車がノロノロ運転で遅れてね。

それに下駄の歯の間に雪がはさまって、高下駄

みたしになって、なんべんも転んでしまって、鼻緒は切れるし」

家へ帰りついてほっとしたような口ぶりで言い、濡れた足袋を脱いで上がろうとしたときだった。

それまでむっつりと押し黙っていた父が、出て来るなり、

「いまごろまでなにをしていたんだ!」 となじった。

父は大きな声で怒鳴ることはしない。

心配が極まったあげくにほっとした

ら、反動のように立腹して、かえって押し殺したような低い声になる。

母はびっくりしたように父を見上げ、

「授業がすんですぐ帰ってきたんですけど、電車が……」

「こんな日は授業をやめて帰りなさい。事故のもとだから」

母はけっして言葉を返すことをしなかった。父の理不尽な言いぐさにも黙って耐えた。

雪が降ったからといって、授業を放棄して帰れるものでもないと思うのだが、父は自分が心配するのが辛いので、心配をかけるようなことはするなと、家族に強要するのだった。

私が長じてからも、父のこの性格は、理不尽を強いて私の自由を奪うのである。

必要以上に案じて不安神経症が高じ、半病人になるから、反発してみても、結局は折れざるを得ないのである。

この日、母は袴を脱いだだけで、跡見高女の紫の制服の着物に割烹着をつけて、急いで台所に立った。

積雪の中を足袋はだしで歩いてきた母の足の甲が、真っ赤になっていたのが忘れられない。

料理は得意だったから手早く、祖母の作ったお惣菜を食べ終わらないうちに、二品ばかりが食卓に並んだ。

そして当然、私たち子供は、祖母のを残して母の作ったものをきれいにたいらげてしまったのである。

この一事だけが、祖母の気を悪くさせたというわけでもないだろうが、田舎で貧しい暮らしをしてきて、料理というほどの食事を作ったこともない祖母にしてみれば、日ごろけっして作らせてもらえなかったことに対して、劣等感やひがみもあったのだと思う。

それでも私か記憶している祖母の作った田舎料理では、ゴボウや椎茸や人参などの野菜と、小麦粉をこねて帯状にのばしたものをすいとんのように作った「だんご汁」や、同じ太い帯状の麺にきな粉をまぶした「やせうま」は美味で、これはのちに母もたびたび作ってくれたものである。

祖母が臼杵へ帰ってからは、母の教え子のつてで、「ねえや」と呼んだお手伝いの少女が、戦争が激しくなるころまで、住み込むようになるのである。

この昭和十年ごろ、父はカヤネズミを飼っていた。

妙正寺川が横切って流れる野原の、茅が一面に密生しているところで、仲間の子供たちとかくれんぼうをしていたとき、私が見つけたものである。

茅の葉を編むようにして直径一〇センチほどの球形の巣を作り、横に一個所あけた出入口から、大人の栂指くらいのきつね色の可愛らしいネズミが、チョロチョロと出たり入ったりしていた。

よく見ると丸い巣は、群生する茅の葉の地上一メートルばかりの途中に、あちこちといくつもぶら下がっていた。

ネズミたちは長い尾を茅の茎に巻きつけて他面に降りると、忙しそうに茂みに消えていく。

巣の中を覗いてみると、皮をむいたピーナッツみたいな、生まれたばかりの赤裸の子供が数匹、うごめいていた。

その日の夕方、大学から帰ってきた父に報告すると、父は陽が落ちる前にと、さっそく私のあとについてくるのだった。

こうして捕らえたカヤネズミは、二階の階段を上がったところの廊下に大きな檻を作って飼われ、粟や稗が与えられた。

この愛らしいネズミが殖えて四、五十匹にもなっただろうか? どうして伝わったのか、父は「ネズミのおじさん」というタイトルで新聞に載り(どこの新聞だったか記憶がないが)、この記事を見て、一人の大学生が訪ねて見えた。

古賀さんといって、俳優の山村聡の弟さんだという。野生の小動物に興味があるのだとかで、私の家にはカヤネズミのほかに、当時、早稲田大学が所有する庭園の甘泉園の池で捕らえたタウナギも飼っていたので、その後もたびたび遊びに見えたものである。

この体長七、八〇センチもあるタウナギはたいへん獰猛で、まるで蛇のような面構えと攻撃性を持っていて、直径三〇センチもある蓋つきのガラス製の標本瓶に、少量の水を入れて飼っていたのだが、うっかり蓋を開けて覗きこもうものなら、突如、水をはじき返して跳ね上がる。

餌はなにをやっていたのか忘れたが、父はすこし斜めに傾けた蓋の隙間から、恐る恐る放りこんでいたものだ。

この他、私と博人が鳩やモルモットなどを数十の単位で飼っていたが、こうした生き物たちは、父にとっては趣味ではなく、毎日、丹念に観察記をしたため、それはのちに一冊の本としてまとめられ、そして彼らはその生を終えた時点て、貴重な標本となる。

南側と東側には狭いが庭があって、けっこう植木も多いのだが、それらの樹木の根もとには、いろいろな動物の屍体が埋まっていた。

一年ほど経つと、父は順次に掘り起こし、

白骨化した屍体をそっとクレゾール液に浸し、丁寧に歯ブラシや、大きい動物はタワシで、泥やこびりついている肉片を洗い落とす。

そしで、しらじらと磨き上げられた骨は陽に干

され、適当な瓶に入れ

られてラペルを貼られ、標本となる。

大きい動

物の頭蓋骨は紐で吊さ

れて、廊下や部屋の壁

面にずらりと並べられ

た。

子供のころ、私の家

は「化け物屋敷」とはやされた。

現棲動物ば

かりでなく、遺跡から

出土し化石化した獣骨

や、貝塚からの出土品

もところ狭しと置いてあったから、普通の家庭で育った子供たちからみれば、まさに化け

物屋敷であったろう。

「ガイ骨だらけ」といって、友達たちも気味悪がって訪ねてこなかったし、また両親とも

に、誕生日や節句に子供たちの友人を招いて、にぎにぎしくパーティを開いてくれるよう

な性格でなかったから、家の中はつねに森閑として、父の研究にはまさに好条件の雰囲気

であった。

また標本になるものは、動物だけとは限らない。

珍しい魚を食べたときは、父は猫も振り向かないほどきれいに食べ上げ、それをさらに水にしばらく浸し、腐敗が始まって身が

骨からはがれやすくなったころにクレゾール液に移して、やはり同じ作業で標本を作る。

貝塚や古代の遺跡を発掘したときに出土するものを、こうした標本と照合して特定するのだという。

ある貝塚から直径一センチほどの扁平な骨の化石が出て、それがどんな生物の、どこの骨かわからなかったのが、家にある標本と照合したら、鯛の口のうしろにある耳石と合致して、その時代にも現在のような鯛の種類があり、それを食したことが解明で

きたという。

そうした時のために常に多種類の標本を確保しておこうというのだから、家じゅう

が標本だらけになるのは当然だった。 |

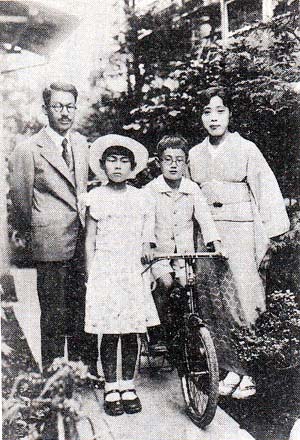

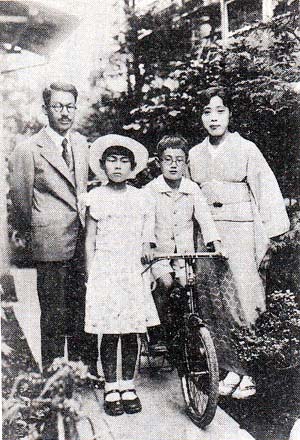

中野区江古田の家の玄関前の一家四人

(昭和10年6月撮影)

|

徳永博士の死

徳永重康博士の私設助手として五年あまりをつとめたころ、信夫は昭和十三年に、早稲田大学付属高等工学校の夜学の会計事務を執ることになった。

無報酬ということを気の毒に思った博士の配慮であった。

昼間は博上のもとで獣骨化石の整理や研究を続け、その足で夜の勤務につくのである。

信夫は毎朝、妻が自分の出勤が迫るあわただしいなかで、昼と夜の二食分の弁当をいつもメニューを変えて持たせてくれる心遣いを、感謝しないではいられなかった。

夜の分を食べるとき、信夫の心をよぎるのは、臼杵の少年時代のことであった。

朝早くに、畑で穫れた野菜を売りに行くとき、朝と昼の二食分の弁当を持って出たものだが、それは同じ中身の芋粥であった。

あの貧しさを思うと、生活のすべてを担い、なおかつ細かい気配りをしてくれる妻がいるいまの生活が、ほんとうにありがたかった。

しかし、この昼夜の勤務はかなりの疲労をもたらした。

一度、「机の角麻痺」という奇妙な病気になって、一時的だが下肢の感覚が麻痺してからは、極度に睡眠をつめることはしなくなったが、それでも帰宅してから夜が更けるまで書斎に籠る生活は変わらなかった。

そうした休息のほとんどない生活が一年近く続いたころ、さいわいなことに、理工学部採鉱冶金教室の図書係りとしての仕事を任せられることになった。

ようやく信夫は早稲田大学の職員として、給料をもらうようになったのである。

図書係りには多少の時間のやりくりがきき、どうやら研究者としての安定も得てほっとした矢先の昭和十五年二月、徳永博士が急逝した。

風邪をこじらせて肺炎を併発し、東方病院の分院で息を引き取った。

こわいところもあったが、ふところの深い感じの恩師の逝去は、信夫にはショックであった。

信夫は早稲田を辞めようと思った。徳永博士あっての現在の研究生活である。

しかし、冷静になってみれば、瀬戸内海出土の膨大な獣骨化石は、まだ全部の整理ができていないままであった。

徳永博士亡きあとは、自分がしなければ、誰も手をつけないで終わる。

それに思い至ってともかく整理を続けようと決心した時に、大学側からも居残ってほしいという要請があったのである。

この年、私は私立三輪田高等女学校の二年生だったが、夏休みに入ってまもなくの八月五日の朝、突然、四十度近い発熱をみた。

息をするとき、吸気には苦痛がなかったが、呼気の最後に肺を剌すような痛みが走った。

近所の開業医に診察を受けたら、乾性肋膜ということで、絶対安静を命じられた。

医者がいう「絶対安静」を父はまったくそのまま文字どおりに受け止め、いっさいの身動きを許さなかった。

呼吸器の病気は、いくら解熱剤を服用しても、けっして発汗しないものだ。

真夏の四十度の熱は、身内に火の玉をかかえこんだような灼熱感で、我慢の限界を越える熱さ(暑さ)であった。

私は自分の身をもてあまし、父が首までかける夏布団を足で蹴とばす。すると、すかさず父は、

「体が冷えるとよけい悪くなるから、かけてなきゃだめだよ。

それに手や足をそう動かしちゃ安静にならないじゃないか」

と文句をいいながら、布団をかけ直すのだった。

ちょうど夏休みで、家族はみんな家にいた。いつもなら父は自分の書斎で机に向かうのに、小さなテーブルを持ち出してきて、私の看病かたがた、終日、横で原稿を書いている。

ときどき私の額にのせたタオルを洗面器の冷たい水で絞り直しては、また机に向かう。

私はすこしの息抜きもできず、父の強制に従って、仰向いて横たわったまま、寝返りひとつ打てないのだった。

三日目あたりから腰が折れそうに痛くなったが、父はひたすら我慢を強いた。

母が見かねてそっと手をつっこんで腰を揉んでくれたが、それすらも体が揺れるからと、父が制すのだった。

八月が終わるうとするころだった。私の両肘に、赤紫色の皮膚のただれができた。

医者がそれを見て、びっくりしたように、「寝る姿勢をときどき変えるように」と言った。

いわゆる「床ずれ」であった。

「絶対安静」と医者は命じたが、身動ぎもしないでいたとは、思ってもみなかったのだろう。

しかし、寝返りを許されたからといっても、父は私が自分で勝手に動くことを禁じ、そのつど父が手を添えて、そっと横を向かせてくれるのだった。

まだ十四歳だった私には、このときの病気そのものの辛さよりも、身動きひとつままならなかった苦痛のほうが、はるかに強い印象となって残っている。

父の「石橋を叩いて、なおかつ渡らない」極端に用心深い性格に、家族も振りまわされてしまうのである。

このときの発病は(このときは私も両親も単に肋膜と思っていたのだが、実際はこれが結核の最初の発病であった)、夏休みの母は毎日、自宅から二・五キロほど南の中野区中央の鍋屋横町にある鰻屋まで、鰻のきもを買いに炎天下を歩いて往復してくれ、きものお吸い物や、たれをつけて焼いたものなど、栄養を補給してくれたお陰で、九月の末ごろには、起きられるまでに回復したのであった。

当時の女学校は、欠席が二ヵ月を越えると、留年になった。さいわいに夏休みがひと月あったから、留年しないためには、私は十一月から学校へ出なければならない。

それで十月に入ってから、ぼつぼつと体ならしに散歩に出るようになった。

私の家から歩いて十二、三分の中野区新井町に、母方の叔父が住んでいた。

母のすぐ下の繁吉である。私は叔父宅まで歩いてひと休みし、祖母のモンや叔母としばらく雑談してから帰ることにした。

こうして叔父の家に立ち寄ることで、おおげさにいえば、私の運命が変わっていくことになったのである。

叔父は花柳界の女性にいれあげ、出雲の家を破産に追い込んだ男であるが、東京へ出てきてからは日本電信電話公社(現在のNTT)に勤務し、そのころは荻窪電話局の局長をしてした。

本屋に育っただけあって、文学書などは若いうちから好んで読んでいたから、この新井町の家にも様々な本があった。

その中の、ずらりと並んでいる世界文学全集に、私の目が吸い寄せられたのである。

散歩のたびに私は叔母にことわって、一冊ずつ借りて帰った。

モーパッサンの「女の一生」、アベ・プレヴォの『マノン・レスコー』、アンドレ・ジイドの『狭き門』、そしていつのまにか頽廃的で官能的なシャルル・ルイ・フィリップの『ビュビュ・ド・モンパルナス』や、アンリ・バルビュスの『地獄』なども、読み耽るようになった。

父も母も日中は留守で、お手伝いの少女一人だったから、私ははじめて大人の小説に心ゆくまで溺れることができたのである。

それまで私に与えられた本は、すべて父の選んだものだった。

ファーブルの『昆虫記』や、『動物事典』『植物事典』、宇宙に関するもの、地球の生い立ちを書いたものなど、主に大自然の偉大さを知らしめるものだった。

それらも私にとってはつまらない本ではなく、けっこう好奇心を満たしてくれるものではあったが、もともと私は理数系の頭は持ち合わせてなく、幼少のころから絵が好きで、小学校のころはいつも絵を校長室や学校の廊下に額入りで飾ってもらったり、アメリカやインドに送られたりして、私自身、将来は絵描きになりたいと思っていた。

だから女学校に進むとすぐ、母のすすめで日本画を習わせられたときも、むしろ喜んで通ったものである。

それが病気を契機に、文学のほうに興味が傾いていったのである。

そしてある日、読書に疲れてふと、うたた寝をしたとき、いつのまにか帰宅していた父に、読みさした本を見咎められてしまったのである。

開いていた本はアレクサンドル・デュマ・フィスの『椿姫』であった。

父は本を取り上げるなり、「なんだ、恋愛小説なんか読んで! 軟弱な!」と一喝した。

その日から私は父の信用をすっかり失い、不良少女と思われるようになった。

「クラスの友人たちだって読んでいるのよ」と言っても、

「よそさまのことはどうでもいい。お前はいけません」と、とりあってもらえないのだった。

もちろん叔父の家へ行くことは、ご法度になった。

こうした文学書のことばかりではない。私は宝塚も、歌舞伎も、新派も、映画も、観たことがなかった。

母のいちばん下の妹である幸江叔母が、当時の少女たちが当然のように観ていた宝塚に、保護者同伴だからと連れ出してくれようとしたが、父は頑として許さなかった。

保護者がいる、いない、の問題ではなく、私が芝居や映画などというものに夢中になっては困るから、ということだったのだろう。

(ちなみに私はついに、宝塚を観ることがなく過ぎてしまっている)

はじめて教壇に立つ

徳永博士死去後も早稲田の職員として残ることになり、妻の給料にはとうてい及ばないが、自由に本が購えるお金を得ることができるようになって、信夫の心にはじめてゆとりが生まれた。

すると考古学、古生物学の研究への意欲ばかりでなく、これまで日常的に観察し、記録をとってきた、小さな獣たちの生態をまとめる楽しみにも、つき動かされた。

自宅で飼育したカヤネズミを、気温、運動、習性など、毎日細かく観察記録したものを整理し、また同じころに、大火鉢の中に土を入れて飼ったアズマモグラの生態や、その他カワウソのことなどを一冊に収録して、昭和十六年二月、「日本産獣類雑話』と題して山岡書店から刊行した。

この本は信夫にとっては、出版社から商品として刊行した最初の著書であった。

続いて同年九月、葦牙(あしかび)書房から『古代の漁猟』、翌十七年に、臼杵の幼少年時代の想い出を綴った『子供の歳時記』(葦牙書房)、十八年に『蝙蝠(こうもり)日記』(甲良書林)など、多数の論文、科学随想のほかに、著書だけでも昭和十五年から十九年までの五年間に、八冊を出版した。

野生動物の観察記録には、どれも信夫の細密なペン画が添えられた。

絵は明石時代に習得したものである。明石女子師範学校で博物学を教える倉橋一三氏から、ドイツの学者でチッテルの書いた『哺乳動物化石のテキスト・ブック」を借り、その中の三百七十枚あまりの動物の挿画をトレーシングペーパーで写していって、自分なりに要領を覚えたものである。

写真よりもある意味では精緻な描写ができるので、信夫はできる限り絵を描くことを取入れるように心がけた。

この昭和十年代後半は、父は著書のほかに、論文や、短い随筆なども含めて、じつにたくさん書きまくっている。

それだけ精神的には充実していたといえるのだが、原稿料や印税は、ほとんど入らなかった。

父の友人に、長野県出身の藤森栄一氏がいた。森本六爾の弟子で、ずっと在野の考古学者として生涯を送った人である。

私の家に見えたころは、まだやっと三十歳を過ぎたところだったろうか。

この人が東京へ出てきて、草牙書房という名の出版社を始めることになり、資金も潤沢ではないというので、父は運転資金の足しにと、十日ほどで三百枚余りの原稿を書上げて渡した。

それが『古代の漁猟』である。続いて、『子供の歳時記』も、葦牙書房から出した。

そして、どうにか事業が滑りだしたときに藤森氏に召集令状が舞いこみ、あとに残された夫人の生活のために、またしても『近畿古代文化叢考』という論文集を一週間ほどでまとめて渡したのである。

こうした突発的な原稿依頼に即座に対応できるほど、父はつねにいくつかの原稿を、並行して書き溜めていた。

私は相変わらず、父の寝姿を見ることはなく、父の姿の記憶というのは、机の上に広げた原稿用紙にうつむきこんで、せっせとペンを走らせる、孤独な後ろ姿ばかりなのである。

父は自分の知人友人を助けるために、原稿料や印税をもらわないのだという、押しつけがましい心根ではなく、自分の研究してきたもの、自分の学者としての考え、あるいは観察など、そうしたものを活字として発表できれば、それで満足なのであった。

母はなにも言わなかったが、こうした父らしい無欲が通るのも、やはり生活全般を支えている母の力があったからだと、私は思う。

昭和十九年四月から、信夫は講師待遇で、勤務している理工学部採鉱冶金学科で、古生物学を教えることになった。

辞令もないままだったが、太平洋戦争に駆り出されていく先生たちが多くなり、教壇に立つ者が少なくなっていたからである。

信夫自身は結核の病歴があるうえ、体格も貧弱だったから、徴兵検査も内種で、召集令状は来なかった。

教授たちの抜けていった穴埋めの形だったが、はじめて大学生を教えることに、ひどく緊張を覚えた。

自分の勉強したい一心だった少年時代を思い起こし、真摯に襟をただして、学生たちに対そうと思うのだった。

翌年の二十年四月からは、正式な辞令が出て、早稲田大学講師という待遇になった。

古生物学のほかに、地質学も担当することになったのである。

「市民の考古学研究会」という会の世話役をなさっていらっしゃる嶺(みね)宏氏が、『古代の風』第二号二九九四年八月十日発行)という会報に、この当時の父のことを書いていらっしゃる。

「(前略)戦争も激しくなった昭和十九年から二十年にかけて、早稲田で直良さんの地質学の講義を受ける機会がありました。

その頃はまだ講師になられたばかりでした。

空襲や、勤労動員などの合間に、講義を聴いたのは十回位、或いはもっと少なかったかもしれません。(中略)

直良さんは、その頃『明石原人』のことで学会や世間から白眼視され、失意のどん底にあったようです。

ところが私たち学生は、この直良さんの苦衷を知らず、真剣に講義

を受けないばかりか、穏やかな先生であるのをよいことにして、代返をしたり、教室の後ろから抜け出したり、ある時は教室に数人しか残っていない有様でした。

そんな時、直良さんはさすがに寂しそうでしたが、叱ったりはされませんでした。

下宿住まいの学生達は、ひどい空腹にさいなまれており、もしもあの雜炊(ぞうすい)食堂の行列に並ばなければ生

きて行けなかったのですが……。

その頃、鉄道の学生割引の制度があり、国鉄二割引、満鉄五割引で、学校の証明書を発行して居りました。

夏休みの前に事行所に行くと、何と直良さんが出てこられ、『学割を四枚頂きたい』と申しますと、

『どこに行くの?』と尋ねられました。

『北海道に行きますので、少し余分に欲しいのです』と申しますと、

『それは君、往復を買いなさい。一ヵ月ぐらい通用期間があるし、証明書も一枚で済む。もし通用期間が足りなくなったら、診断書を添えて駅に持っていけば延長してくれるから』。

その上、往復だと運賃も距離の関係で割安になったような記憶があります。

『霧が峰にも行きたいのですが』と更にお願いすると、『あの辺には遺跡が多いよ』と、言われた。

今考えると、尖石(とがりいし)の宮坂さんの事ではなかったのか。

宮坂さんの本を読むと、直良さんの研究が度々引用され

ている。

直良さんにあの時、もう一言、問いかける事をしていたらと今でも後悔する思い出です。

その後、遂に、直接お話をする機会はありませんでしたが、あのときの真夏の午後の風景を今でもはっきり覚えています。(後略) |

この一文を私が目にしたことがきっかけで、嶺氏と会う機会があった。

残暑の厳しい平成六年九月はじめ、嶺氏は同じ採鉱冶金学科の当時の友人である宮輝雄氏と今井昇氏を私に紹介してくださり、三人で早稲田大学を案内してくださった。

当時の父がいた理工学部の六号館は、現在は国際部となっている。

この建物の入口を入ったすぐ右側に事務所があり、父はいつもここにいて事務的な仕事をこなし、また裏の図書室にいることも多かったというが、現在は事務所は閉鎖されていて、嶺氏と父が学割のことで会話を交わした窓口はもうない。

御影石のすり減った当時のままの階段を上がり、四階に行く。

父は主にこの四階の小さな教室で、地質学の講義をしたという。

屋上には骨の標本がたくさん置いてあって、白衣を着た父はよくここに籠って研究していたそうだ。

それが真屋卯吉氏から寄贈された、瀬戸内海から出た獣骨化石だったのだろう。

国際部の学生たちの、外国語の明るい会話や笑い声がはじけて、父がいたころの地味な理工学部採鉱冶金学科の雰囲気は、いまはもう五十年の歳月の向こうに完全に消し去られてしまっていた。

この昭和十九年四月、私は日本女子高等学院(戦後、日本女子専門学校と改称、その後、現在の昭和女子大学となる)国文科に進学した。

文学概論を中村星湖先生、言語学を金田一京助先生など、著名な文学者に教わる喜びで胸をふくらませたのも束の間、七月に入ってサイパン島に激戦が展開されるようになり、私たちも急遽、勤労動員となって、東京都三鷹市にある中島飛行機工場に勤務することになった。

配属された部署は地下室の工具置き場で、周りはたくさんの旋盤がうなりをあげて回転している広大な現場であった。

飛行機のどの部品を造っているのかは秘密であったが、タンガロイ・バイトという工具の金属俸の先端にしこまれた微小なダイヤモンドが摩滅していくので、それを交換に来る工員たちに、新しい工具を出してあげる仕事である。

そしてついに七月十九日、サイパンは陥落し、日本軍は全員玉砕した。

戦局は日増しに不穏に傾いていったが、この時の私たちの動員は短期で、一旦は学校に引き揚げることになった。

すぐに夏休みに入ったが、私は卒業論文の資料調べに、父の紹介を得て、早稲田大学の図書館へ通うことになった。私に与えられたテーマは「傀儡(くぐつ)侍従」と「従二位教子(じゅにいのりこ)」で、このどちらかについて、三年間のうちにまとめて提出することになっていた。

戦争が激しくなってきていたから、できるだけ早めにまとめておかないと、将来のことがわがらなかった。

暑いさなか、私は図書館通いを続けていたが、八月に入ってまもなく、突如、四十度を越す熱が出た。

四年前の症状とまったく同じであった。わずか二週間ほどの勤労動員であったが、金属粉の舞う地下室の現場の空気が、もともと病んでいた肺にシューブを起こさせてしまったのだった。

八月いっぱい、私はまた父から拷問に等しい安静を申し渡され、病床についていたが、このときの父は私に代わって早稲田大学の図書館に籠って、私の卒論の調べにかかってくれた。

「傀儡侍従」は資料にとぼしく、論文にまとめるほどの内容が調わないということで、父は「従二位教子」についてまとめてくれた。

といっても教子は後村上天皇の宮人で、『新葉和歌集』にたった一首の和歌を遺しているにすぎないから、緒言から結語まで四百宇にして百枚にも満たない論文だが、父は持ち前の執拗な掘り下げで、「教子像」を浮き彫りにしてくれている。

父のまとめてくれた卒業論文を、私は清書して提出しただけなのである。

父の字になる下書きが、いまも私の手もとに遺されている。

九月の末になっていくらか病状が落ち着いたころ、父に連れられて市川市郊外の国立国府台病院の付属化学研究所へ行き診察を受けた。

病状はけっしていい状態ではなく、ことによったら入院ということになるかもしれないと覚悟して出かけたのだが、診察した医者はにべもなく言い放った。

「いまうちの病院は傷病兵でいっぱいなんですよ。結核なんていう亡国病に貸すベッドはありませんね」

父はすごすごと引き下がった。

国粋主義の二人が、自分は丙種で国家のために役に立たず、娘は亡国病と卑しめられて、ひどく肩身の狭い思いをしたようで、帰途はいつにも増して無口であった。

しかし、この研究所で造られたセファランチンという結核の新薬を服用したのが効いたのか、長く続いてした微熱も取れ、十月末には学校へ出られるようになった。

学校といっても、授業ではなく、陸軍の命令で教室に工業用のミシンがたくさん運びこまれて、ぼろぼろに破れた軍服の補修をする、学校工場であった。

そして昭和二十年三月、私はまた、東横線元往吉駅方面(川崎市中原区苅宿)の帝国通信工業という、電波探知機を造る海軍管轄の工場に、こんどは強制的に通年動員されたのである。

母は跡見高女の生徙たちを率いて、有楽町の日劇で風船爆弾を造る作業に動員され、博人は東京高等農林学校の獣医科に在学していて、千葉県三里塚の御料牧場の勤労奉仕に駆り出されたりして、家族が戦局不利に傾いた国家のために働かされているとき、ひとり父だけは相も変わらず大学に通って、ひと握りほどに減ってしまった学生に講義し、研究生活を続けているのだった。

大学も、文化系の学生たちはすでに学徒出陣し、理工系の一部の学生が、わずかに残っているだけの閑散としたものであった。

top

**************************************** |