|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章 十三章 十四章 十五章

十章 機械をつくる機械の発明 《工作機械》

1 ロクロから旋盤へ top

ギリシア神話にでてくる、鍛冶屋の神、商業の神、雷の神などは、とても人間にはできそうもないことをやってのける。

そういう神話を読むと実に愉快だ。

こんにちでも、ポパイやスーパーマンがそうだ。

人間は大昔から、自然を征服したいという夢をいだきつづけてきた。

そして、いろいろな物語を書いてきた。そういう物語には、

「ひけ! 自動のこぎり。」

「われ! 自動ハンマー。」

などと人間が命令するだけで、苦しいのこぎりひきや、石わりをやってくれる自動機械があらわれる。

もちろんその頃は、こんな機械などはなかった。

こういう物語も、やはり人間が自然を支配し、人間にかわって仕事をしてくれる機械が現れることを、夢みてきた証拠だ。

人間はこうして夢を追いながら、道具を発明したり、機械を作ったりして、人間の足や手や目や耳などの力をふやし、いろいろな仕事を、機械にやらせるようになった。

|

|

| 旋盤(せんばん)の仕事をする職人たち |

しかしこうして機械がたくさん使われるようになると、今度はそういう“機械を作る機械”が必要になってきた。

機械のなかで、一番早くから進歩したのは、軸のような丸い棒をけずる“旋盤(せんばん)”と大砲の砲身のように、中を中空にけずる“中ぐり盤”だった。

けずられる材料をグルグルまわしながら、刃物をあてて材料をまるくけずる仕掛は、かなり古くからあった。

エジプトのある貴族の墓石にも、旋盤の絵がのこっている。

旋盤のそばには、二人の奴隷がすわっている。

一人は刃物を手にもって、工作物にあてかっている。

旋盤の軸には、滑車が取付けられている。

もう一人がその滑車に巻き付けられた、綱の端をひっぱって、工作物をグルグルまわしている。

“工作物を回転させて形を作る”という技術は、土器作りに使われたロクロの技術からきたものにちがいない。

同じような旋盤は、ローマのある職人の壷にも絵がのこっている。

しかしその旋盤は、弓のつるの力で、材料をまわすようになっている。

これらの旋盤は、一つの仕事をするのに、四つの手が必要だった。

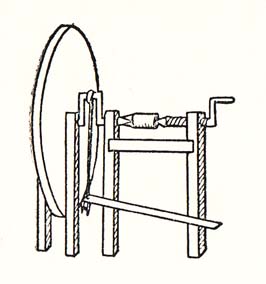

ところが中世になると、上図右のような「足ぶみ旋盤」が現れてきた。これは、うまい考えだった。

足でふみ板をふむと、材料にまきつけた綱が、品物を回転させる。

その時刃物を手にもって、材料にあててけずる。ふみ板が下につくと、足をはずす。

すると弓についた綱が、品物を逆回転させながら、ふみ板をひきあげる。

こうなれば、一人で作業をすることができる。だが、この旋盤には、大きな欠点があった。

弓がふみ板をひきあげるあいだは、材料は逆回転してしるので、刃物をあてることができなかった。

「軸を連続してまわすようにすること。」

「刃物を機械に取付けて、刃物から手をはなせるようにすること。」

この二つの問題の解決は、ずっとのちにのこされていた。

このうち旋盤の軸をつづけて回すという問題は、実は十五世紀にもうイタリアのレオナルド・ダ・ビンチによって、解決されていた。

天才的な芸術家で、発明家でもあったダ・ビンチは、クランクを利用して、往復運動を連続回転運動にかえる仕組を、日記に書き残していたのである。

しかし、ダ・ビンチの発明は、とうとう利用されはしなかった。

また利用しようとしても、その頃の技術では、そういうこみいった装置を作ることは、大変むずかしかったのだ。 |

レオナルド・ダ・ピンチの書いた旋盤の設計図

軸を連続してまわす装置をしめす

|

2 シリンダーをけずる問題 top

「鋏屋、包丁とぎ!」

「いかけ屋、いかけ屋!」

今でも、とぎ師やいかけ屋が、こういってまわってくる。

中世ヨーロッパでは、

「車屋、車屋!」といって、旋盤工がまわってきた。

彼らはいったさきで、旋盤を組み立てて車を作ってまわした。

木材を加工している間は、こんなのんびりした旋盤工の仕事でまにあっていた。

ところが、十八世紀も後半になって産業革命がおこると、機械技術者たちは、はたとゆきづまった。

金属製の機械を作る必要がおきてきたからだ。

金属をけずることのできる新しい工作機械の発明――技術者たちは、その発明を誰かがやってくれるまで、のんびりまっているわりにはいかなかった。

古代や中世と違って、世の中が大きくかわったからだ。

“よく働く夫婦者と、若い栗毛の馬を売る”などというビラが、はりだされるような時代ではもうなくなっていた。

ただで使える奴隷や農奴にかわって、賃金で働く労働者が現れてきたからだ。

「一日の労働を買いとったからには、できるだげ能率よく働かせ、たくさん仕事をさせなくてはそんだ。」 資本家たちは、みんなそう考えていた。

このためには、少しの労働者でたくさんの仕事ができるような、能率のよい機械を発明するにかぎる。――

こういうわけで、発明家たちは、人間や馬のかわりに、動力となる蒸気機関など、いろいろの機械を生みだしたが、今度はその機械を作る機械を、発明しなければならなくなった。 たとえば、蒸気機関のシリンダーの内側を、滑らかにけずる機械がなかった。

シリンダーは熱い蒸気がはいるから、金属製でなければならないし、シリンダーの中はピストンがうまく動いて、しかも蒸気がもれないようにしなければならない。

そこで金属の筒の中を、よほど滑らかにげずらなければならないわけだ。

ところがその頃、このような作業をする中ぐり盤は、大砲の砲身の中をけずるために、一七二二年、マリッツが発明した、お粗末なものしかなかった。 |

中ぐり盤を発明した

ジョン・スミールトン(1724〜1792)

|

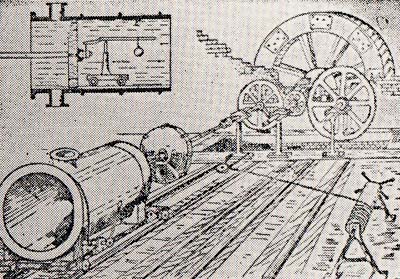

一七六〇年になって、イギリスの技術者ジョン・スミートンが、大気圧機関のシリンダーをけずるために、中ぐり盤を発明した。

しかし、これも大変お粗末なものだった。直径四十六センチメートルのシリンダーをけずると、一・五センチメートルも狂ってしまうというしまつだった。

蒸気機関を発明したワットも、はじめそれを利用したが、ピストンとシリンダーの間に、小指がとおるほどのすきまができて、蒸気がジュージューもれてしまった。

しかたなく、すなをつけてみがいて、何とかまにあわせる、というありさまだった。

しかし、できた機械のどの部分をとってみても、すきまだらけで、どうにもならなかった。

ワットは、その穴をふさぐために羊毛の布のフェルト、ボール紙、製紙パルプを使ってみた。 しまいには、つめものに馬糞さえ使ってみたほどだった。 |

スミートンの中ぐり装置

|

3 手を開放した刃物台 top

「歴史の逆戻り!」ともみえる。

この頃になって旋盤工たちは、正確に仕事をするために、自分で足ぶみすることをやめて、もう一度大昔のように助手を使って、ハンドルで軸をまわすようにした。

しかし、この逆戻りも、そのままいつまでもつづいたわけではない。

水力や蒸気力が利用されるようになったからである。動力が旋盤をまわすようになっだのは、それからまもなくであった。

スミートンは、中ぐり盤を水力で動かし、回転の問題な解決した。

つぎに旋盤や中ぐり盤の刃物(バイト)を、旋盤工の手から取上げ、機械に取付ける仕事は、スミートンやもっと精度の高い中ぐり盤を作ったウィルキンソンたちによって、行われた。 イギリスの工場主であり、発明家であったジョン・ウィルキンソンは、一七七四年シリンダーの中ぐり用旋盤を発明した。

「もし、ウィルキンソンが現れなかったら、ワットは蒸気機関を完成できなかっただろう。」

とさえいわれている。

ウィルキンソンの中ぐり盤は、直径一四五センチメートルで、誤差わずかに〇・一五センチメートルのシリンダーをけずることができた。 |

ウィルキンソンの発明した中ぐり用旋盤

|

発明は、大勢の科学者や技術者の協力によって生まれる。――

ウィルキンソンが、ワットの蒸気機関完成の土台となっただけではない。

ワットが蒸気機関を作ったソホーの工場は、その当時、もっともすぐれたイギリスの労働煮が集っていた。

ねじ切り、やすりかけなど、あらゆる作業に、イギリスでもっともすすんだ技術が使われたのだ。

その当時ある詩人はうたっている。

「ソホー! そこでは天才と熟練とが、ヨーロッパの驚異とイギリスの誇りをつかさどる。」

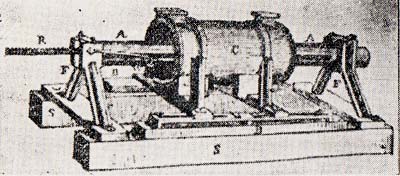

ウィルキンソンの旋盤は工作機械の一番大切な問題句解決した。元々金属を加工するには、基本になる二つの方法がある。

「刃物を固定して材料を動かす。」

「反対に材料を固定して刃物を動かす。」

もちろん、刃物も材料も、回転運動をさせることもあれば、平面運動をさせることもある。

ウィルキンソンは、シリンダーを水力か蒸気力で回転こそ、刃物を刃物台に固定して、シリンダーの内側をけずったのだ。

どんなに複雑な工作機械でも、このような材料と刃物の運動の組みあわせて、材料を切りくずしたり、みがいたりしているのだ。

けれどもウィルキンソンの旋盤には、まだ不便なところがあった。

材料をけずるにしたがって、刃物を移動させなければならない。

ところが、ウィルキンソンの旋盤では、歯車でバイトを動かすので、非常に不便だった。

刃物台そのものを、自由に運動させるという仕事は、ヘンリイ・モーズレイに残されていた。

4 近代工作機械への道 top

モーズレイははじめ、鍛冶屋の職人だった。のちに、こみいっだ錠前の発明で有名な、ブラーマの弟子にだった。

ブラーマはその頃、イギリスでも一流のかざり屋で、鍛冶屋もやっていた。

モーズレイはブラーマのもとで、旋盤工としての腕をみがいた。

そして一七九四年、全金属製の旋盤を作り上げ、九七年にブラーマから独立するまで、それに改良を加えた。

モーズレイの作った旋盤には、“送り台”がついていた。

これぱすばらしい今明だった。――人間の手にかわって金属をけずる。

バイトはそのまえから人間の手からになれ、機械にうつされていた。

しかしそれは、大変無器用な手だった。

それは歯車で、少しずつしか動かせなかったからだ。

ところが、モーズレイは、このバイトを送り台に取付けた。

そして、バイトをもった送り台を、左右前後、どちらにでも品物のまわりを、自由に動くことができるようにしたのだ。

こうなると、人間の手が、いろいろな動作であめ細工などをやるように、旋盤はいろいろな仕事をするようになった。

たとえば、はじめに丸棒の端面を平面に仕上げ、そして次にバイトを取替て、丸棒の外径(外側のさしわたし)をきめられた寸法にけずる。

端面のはしは、四五度の面をとって滑らかにし、最後につっ切りバイトで、きめられた寸法に切っておとす。

そして、それをチャック(工具・加工物を固くつかむ、一種の回転万力)に反対にくわえ、もう一方の端面を仕上げて面をとる。

こういうような一つづきの加工を、一台の旋盤がやってのけるようになったのだ。

もう一つ、モーズレイの旋盤には、近代的な工作機械への道を切り開いた装置があった。

送り台は親ねじの回転で送られ、バイトを移動させる仕組になっていた。

しかし、品物によって、この送りの早さを加減しなげればならない。

そこで、初めのうちは、送りの早さをかえるために、いろいろなピッチ(早さ)の親ねじと取替ねばならなかった。

送り台はバイトをかかえ、親ねじが送り台の早さを加減するようになっていたので、職人たちはこの送り台を“モーズレイの乳母車”といって笑った。

ここで、モーズレイにすばらしい考えがうかんだ。

送り台の早さを加減するには、いちいち親ねじを取替なくても、親ねじを動かす歯車を取替、親ねじの回転速度をかえればよいことがわかったからだ。

“換歯車(かえはぐるま=チェンジギヤ)”によって速度を変えるという考え方は、まっすぐに近代工作機械へつながるものである。

こんにち、換歯車はもう使われなくなっているけれども、“速度をコントロール(調節)”して、けずる早さを加減する方法は、あらゆる工作機械に利用されているからだ。

ここから近代的な工作機械への道はひらけてきた。

一八一七年、リチャード・ロバートは、平面を作り上げる“平削り盤”を発明し、つづいてイギリスのジョゼフ・ホイットワースは、自分が経営している工場で、全く独創的な旋盤・平削り盤・穴開けねじ切り機など、いろいろな工作機械を作った。

一八三〇年から一八四〇年の間には、ネスミスはたて削り盤を完成し、アメリカのホイットニーは、世界最初の平フライス盤を作った。

そのうち五五年になると、アメリカのストーンは、バイトをいくつも取付け、いろいろな工作をいっぺんにやってのける“ターレット旋盤”を発明した。

このように、十九世紀の一八五〇年前後のアメリカ、イギリスには、世界中でこんにち使われている各種の工作機械は、ほとんど全部出そろった。

そして、大量生産への道が開かれた。

top

**************************************** |