|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章 十三章 十四章 十五章

七章 やっと統一された温度計の目盛 《温度計》

1 空気温度計 top

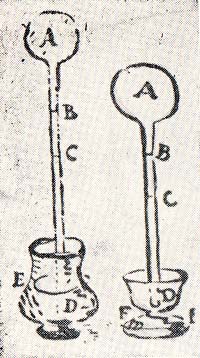

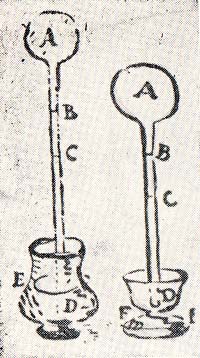

イタリアの“実験学会”の人たちが、協同で温度計の実験を始めたころには、もうすでにガリレオが作っていた温度計があった。

ビビアーニがガリレオから直接聞いたところでは、ガリレオ先生は一五九二年頃には、もうこの温度計を作っていたそうだ。

その頃ガリレオは、空気について研究したヘロンの本をを、夢中になって読んでいた。

そのとき、「温度によって空気が膨張したり、収縮したりすることを利用すれは、温度をはかることができるはずだ。」

彼はこう考えて、こんな仕掛を作ったのだ。

まず、ガラスの球と細長いガラス管を準備して、熱してつなぎあわせた。

それから、この球のところをあたためて、中の空気を膨張させておいてから、逆さにして水のはいった入れ物に立てた。

こうしてやがてガラスが冷え、中の空気が収縮すると、水がガラス管の中を上ってきた。

ところが、またガラス球があたためられると、中の空気が膨張して、ガラス管の中の水をおし下げる。

そこで、管の中の水の上がり下がりをみると、温度の変化をみることができるようになった。

ガリレオは、この温度計の発明をあまり大事な発明だと考えていなかったらしい。

その証拠に、彼自身は、この温度計についてたにも書きのこしてはいない。

しかしまもなく彼の友だちで、温度計を使って実験をやる人たちも現れてきた。 |

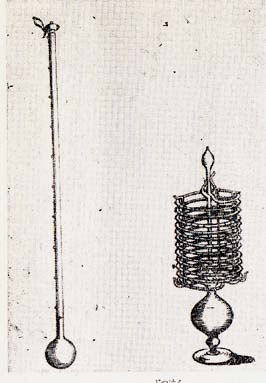

ガリレオの温度計

|

ガリレオと同じパドバ大学の教授だったサントリオ・サントロは、ガリレオの温度計を使って医学の研究を始めたし、友だちのサグレドは、この温度計を使っていろいろな温度をはかってみた。

「雪と食塩とをまぜると、ただの雪や氷よりも、ずっとひくい温度にすることができます。

そこで私は、この温度を〇度としました。そして、ただの雪の温度を一〇〇度ときめてガラス管に目盛をつけました。

そうして同じ温度計で、真夏の一番暑いときの気温をはかったところ、三六〇度あることがわかりました。」

サグレドは一六一五年にこんな手紙を書いている。

ガリレオと同じように、空気の膨張と収縮を利用して、温度計を作った人は、ガリレオや彼の友人たものほかにもいた。

たとえは、オランダのドレッペルがそうだ。

彼もヘロンの本をよんでいるうちに、空気を使って温度をはかる装置を、工夫したのだ。

彼の温度計は、ガラス球の中の空気が、膨張したり収縮したりすると、まわりのガラスの管の中に入っている水が、あがったりさがったりする仕掛になっていた。

2 液体温度計 top

十七世紀の初めには、こうしてガリレオやドレッペルによって、温度計が発明されていたのだが、しかしこれらの温度計は実用的な温度計としては、ずいぶんいろいろの欠点をもっている。

第一、管の入口がひらいているのは、持ち運びにも大変不便だ。

いや、これは不便なだけではない。やがてこれは、温度を不正確にするもとだ、ということがわかったのだ。

それは、トリチェリーとビビアーニとが、大気圧の実験をした結果、初めてわかったことだった。

つまり、二人の実験の結果から考えると、ガリレオの作ったような空気温度計では、気圧が変化すると温度が同じでも、水柱の長さがかわってしまうことがわかったのである。

そこで、ビビアーニやトリチェリーたちの実験学会では、空気を使った温度計をやめることにした。

そして、彼らはかわりに、液体を使うことにした。

「まず、ガラスふきの職人に適当な大きさの球をつくらせ、これに細いガラス管をつながせる。

これができたら球をよく熱しておいて、すばやくアルコールの中にひたす。

こうして、中の空気が冷えると収縮するから、アルコールは細いガラス管の中にも入ってくる。

同じことを何度もやって、アルコールがたくさんはいったら、今度は温度計をあたためて、膨張したアルコールが、ガラス管の一番上までみたしたところで、管のさきのガラスをとかして、口を閉じてしまう。」

実験学会の報告書には、温度計の作り方がこう書いてみる。

管をこのようにして閉じてしまえは、管の中には空気がのこらないから、アルコールが冷えて収縮すれは、上には真空が残る。

こうすればアルコールだけの、膨張や収縮のようすを知って、温度をはかることができるわけである。

液体を使った温度計を初めて作ったのは、実験学会の人たちが、最初ではなかったようだ。

フランスの医者のジャン・レイは、一六三二年に、水の膨張を使った温度計を作っているし、後に実験学会の中心人物の一人となったフェルディナンド二世は、実験学会かできるまえの一六四一年に、水のかわりにアルコールを使った温度計を作っている。

しかし、温度計についての本格的な実験は、実験学会の人たちによって初めて行われた、といってもよいだろう。 |

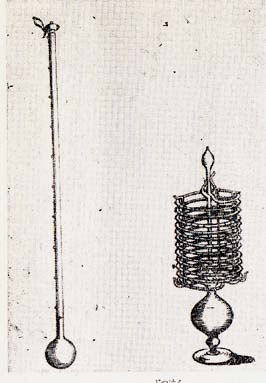

フィレンツエの実験学会でつくった温度計

|

フイレンツェの実験学会で作られた温度計は、今でもいろいろのものが残っている。

うんと細くて長い管を、ラセン形にまいた温良計などもある。

これなどは、ずいぶんこまかい温度のちがいも、わかるようになっていたのだろう。

これらの温度計のガラス管の目盛は、直径一ミリメートルほどのガラス玉をならべてくっつけたもので、十個おきなどに、赤や青の色つきのきれいなガラス王がついている。

3 目盛のつけかた top

実験学会で作られていた温度計は、非常に精密だったが、これには大変困ったことがある。

どの温度計も、たいてい百の目盛がついていたが、温度計によって、目盛の読みがちがうのだ。

こっちの温度計は下から二十五番めの目盛をさしているときでも、他の温度計は、下から十番めの目盛をさしているといった具合なのだ。

そこで、実験学会の人たちは、どの温度計でも同じになるように、ところどころに、“もっともきびしい冬の寒さ”とか、“もっともひどい夏の暑さ”というような、しるしをつけることにした。

げれども、“もっともきびしい冬の寒さ”といったって、時や場所がかわれは、まるで違ってくる。

だから、これではやっぱり困る。

そこで科学者たちは、誰でも利用できる温度の基準を、なににしたらよいかと、いろいろな考えをだすようになった。

一六六五年には、イギリスのフックは、水のこおるとき(氷点)を、温度の基準にしたらよいといいだしたし、同じ年にオランダのホイヘンスは、水の煮え立つとき(沸点)と氷点のどちらかを、基準にしたらよいといいだした。

この基準は一つの点だけで、あとはアルコールがその基準の温度のときの体積とくらべて、どれだけ膨張したかを調べるというものだった。

しかし膨張した体積をはかるのは面倒だし、これではアルコールをもとにするか、水をもとにするかでも違ってしまう。

そこで、これは実用にならなかった。

こんにちと同じように、水の氷点と沸点の両方を基準にして、温度をきめようと初めていいだしたのは、イタリアのカルロ・レナルディーニで、一六九四年のことだった。

だが、この考えはすぐにはひろまらなかった。

この頃になっても、いろいろの学者が、かってな考えをいいあっていたのである。

たとえは、デンマークの天文学者のレーマーは、一七〇二年に、「氷と食塩の混合物の温度が、いましられる一番低い温度だから、これを〇度とし、水の沸点を六〇度とするのがよい。」と言い出していた。

4 “ファーレンハイトさん”(華氏)の考え

top

「さて、さて、困ったものだ。学者によって、こうも温度をきめる基準がちがったんでは、俺の温度計に、どんな目盛をつけて売りだしたらよいか、わかりゃしない。」

その頃オランダで気象機械の製造業をやっていたファーレンハイトさんは、ほとほと困ってしまった。

ファーレンハイトの作った温度計は、大変正確なので、その頃もうヨーロッパ中の学者たちの間で、評判だった。

彼はただの温度計づくりではなくて、研究ずきな男だったのである。

一七二〇年には、彼は気圧計に使っている水銀も、膨張することをヒントにして、世界で初めての水銀温度計をつくり初めている。

この時、この新式温度計にどんな目盛をつけたらよいか、研究をすすめた。

「まず、レーマー先生のいうとおり、この世で一番低い温度を〇度ということにしよう。

今のところ、水と氷と食塩をまぜると、一番つめたい温度ができるから、これが〇度だ。」

まず、ファーレンハイトはこう考えた。

それから彼はおもしろいことを見つけた。

水と氷と食塩をませたときの温度を〇度としてはかると、人間の体温はちょうど三倍になっているのだ。

「それじゃ、氷のとける温度を基準にしても、人間の体温をもとにしても、大体同じことだな。 ところでだ。この温度のときと、さっきの〇度との間を、何度にわけることにしようかな。

――つまり、氷のとける温度を、何度とよぶことにするかが問題だ。一〇度、いや一〇〇度かな。

……うーん、どっちもいいようだが、しかし、一〇という数はどうも苦手だな。」

彼は、こんなことを考えていった。

一〇という数が苦手だというのは、温度計の目盛をつけるとき、まず、〇度と一〇度とをつけて、その間を十等分するのは、大変むずかしいからだ。

まず二等分するのはわけないが、このそれそれをさらに五等分するのは、むずかしいわけだ。

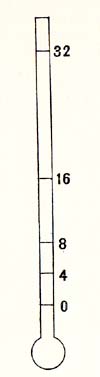

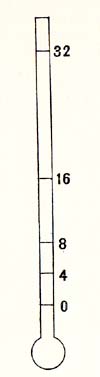

「それにひきかえ、二とか四とか八、一六、三二というような数にくぎるなら、これは簡単に目盛ができる。 そうだ! うまいことがあるぞ。氷のとける温度を三二度にきめれば、これはいいぞ。」

ファーレンハイトはこんなことを考えて、氷のとける温度を三二度と名づけることにした。 人間の体温は三二度の三倍で九六度となって、一〇〇度に近くなるわけだ。

ファーレンハイトは温度計を作る名人だったから、彼がこの温度目盛方法を作ると、この目盛はすぐに世界の学者たもの間にひろがった。

アメリカなどでは、今でも普通にはこの目盛を使っている。

日本流でこのファーレンハイトの目盛をよぶときは、“力(華)氏一五度”などとよんでいる。

“華氏”というのは、昔、中国で、ファーレンハイトという発音を、漢字で華聯係多と書いたからで、本当は「ファ氏」というところを漢字を日本語の読みかたにしたので「カ氏」になってしまったのである。

つまり、“華氏”は“ファーレンハイトさん”という意味である。 |

32等分のしかた

長さを半分ずつにわけてゆくと2, 4, 8,16, 32と目盛を刻むことができる

|

5 “セ氏”の目盛はセ氏のものではない

top

ファーレンハイトの温度目盛は、彼の作った温度計と一緒に広く広がっていったが、そのあとても、いろいろな温度目盛のとりかたを主張する人がいた。

そのなかでも特に有名になったのは、スエーデンの天文学者のアンデルス・セルシウスが、一七四二年に主張した目盛である。

彼の目盛は、水の沸騰点を〇度とし、水の凍る温度を一〇〇度としたものだった。

ファーレンハイトと同じように水銀温度計を作って、温度計についてのくわしい研究をしたので、この温度目盛も有名になった。

日本の温度計に“セ氏”とか30°Cなどとついているのは、中国語の摂修(せっしゅう)やCelsiusの頭文字を略したもので、セルシウスさんという意味である。

もっとも今の“摂氏”の目盛は、セルシウス自身の目盛とは、〇度と一〇〇度が反対になっている。

今の摂氏と同じように水の氷点を〇度とし、沸点を一〇〇度とする目盛のつけかたをしたのは、スエーデンのエルビウス(一七一〇年)や、同じくスエーデンの有名な植物学者リンネ(一七四○年)などだということが、今ではわかっているが、

温度計の研究では、セルシウスのほうが有名だったので、彼の名前でよばれるようになったのである。

top

**************************************** |