|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章 十三章 十四章 十五章

五章 すごい賞金のかかった時計の発明 《クロノターター=航海用時計》

1 ああ、ランプが揺れる top

イタリアの科学者ガリレオ・ガリレイが、振子(時計の原理となる、振子の性質)を発見した物語は、大変有名である。

それは、一五八三年頃のことであった。

その頃、ピサ大学の医学部の学生たったガリレオ・ガリレイは、ピサの大寺院で、天井のほうをじっとにらんでいた。

高い天井からたれさがっている、キラキラ輝くランプ。

それはちょうど夕方だったので、係の者がいま火をともしたばかりで、ランプはゆっくりとゆれ動いていた。

ところが、この美しいランプにみとれながら、ガリレオ青年の頭には、ふとある考えがひらめいた。

それは病人のようすをみるために、病人の腕をとってはかる脈拍のことだった。

「脈拍の早さを、このランプの揺れる早さで、はかることはできないだろうか。」

医学生だったガリレオは、そんなことを考えると、さっそく自分の脈拍をとって、ランプの揺れる早さとくらべてみた。

するとどうだ。

ランプの揺れる幅はだんだん小さくなっていくのに、不思議にもその一回の揺れる時間ははとんどかわらないらしいのだ。 |

ガリレオ・ガリレイ(1564〜!612)は、近代科学の生みの親といわれる

大科学者であった

|

「おかしいなあ、ぼくの脈拍は、急に早くなったわけでもなさそうだし。」

そう考えると、ガリレオはさっそく家へかえって実験を始めた。

同じ長さの振子を二つつくり、振り幅を加えて、二つを同時にふらせてみた。

すると何ということだ。振り幅をかえても、振子の一振りする時間は全く同じなのだ。

それから、ガリレオはおもしろくなって、振子の実験をいろいろとやってみた。

“おもり”の重さや大きさを加えたり、糸の長さを加えたりしてみた。

その結果、振子の揺れる時間は、“おもり”の重さや大きさが違っても、振子のひもの長ささえ同じならは、いつも同じだということもわかった。

また、振子のひもが長くなると、一振りする時間か長くなるが、長さを二倍にしても時間は二倍にならないこともわかった。

一振りする時間を二倍にするには、長さを四倍にしなければならないのだ。

振子は、その糸の長ささえ同じならは、いつもひとしい時間で一振れするということは、“振子の等時性”とよばれているが、当時十八才だったガリレオは、思わぬきっかけで、このすばらしい大発見をすることができたのだ。

このことを使えは、どこでも、誰でも振子の長さを同じにして、同じ時間を知ることができるわけだ。

そこで、この発見はまもなく脈拍をはかる道具――脈拍計として使われるようになった。

振子の長さを調節して、振子の揺れる早さと脈拍のうつにやさとを同じにすれは、「だれそれの脈拍は、何日に、何センチメートルの振子と同じ早さだった。」などと簡単にいうことができるわけだ。

このほか、ガリレオの振子の等時性の発見は、その頃の時計をずっと正確にするのに役立ったが、ガリレオは、時計の研究にはすすまなかった。

彼は時計の発明よりも、もっと研究したいことがあったからだ。

彼は振子の等時性を発見したのち、大学の医学部も中途で退学してしまい、力学の研究にむかったのである。

振子や大砲の弾の運動から星の運動まで、この自然界のなかにある、ありとあらゆるものの運動を、数学を使って研究するということが、彼の最大の目標だったのだ。

しかし、ガリレオが振子時計の研究をしないで、力学の研究をつづけたことは、振子時計の発明にとっても、大変さいわいなことだった。

というのは、ガリレオは物体の運動を、くわしく数学的に研究する方法に道をひらいたので、後の科学者や技術者からか、振子時計以外にも、彼の力学の考えを使って、よりよい時計を作り出すことができるようになったからである。

ガリレオは振子時計の研究を、全くしなかったわけではない。

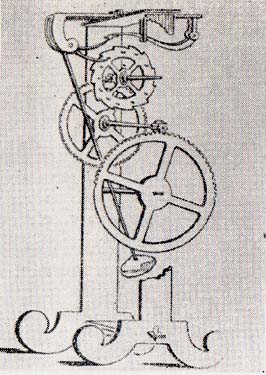

死ぬ少しまえ、息子のビンチェンツィオにせがまれて、振子時計の設計図を書かせたことがある。

この頃、ガリレオは望遠鏡の観測がたたって、完全にめくらになっていたので、自分で装置を組み立てることはできなかったから、ごくおおざっぱな設計図を書かせただげだった。

息子のビンチェンツィオは父の死後、一六四九年にこの設計図をもとに錠前屋にたのんで、振子時計をつくらせた。

しかし、この時計が実際に動いたかどうかはわからない。

ガリレオの息子が、父親に時計の発明をせがんだのには、特別のわけがある。

この頃、航海の安全をはかるために、精密な時計を作ることが強くのぞまれていたので、時計の発明が大きなもうけをもたらすことは請け合いだと思われていたからである。 |

ガリレオの振子時計

|

2 航海と時計 top

十五世紀末から十六世紀の初めにかけて、コロンブスの新大陸発見につづいて、地理上の大発見の時代が始った。

それとともに商業革命がおこり、世界貿易の発展につれて、“大航海時代”がやってきた。

一四九八年、アフリカの南端をまわり、インドの西海岸のカリカットから、東洋の物産を山とつんで帰ったバスコ・ダ・ガマは、一躍、海の英雄になった。

彼は国王からは“エチオピア・ペルシア・インドの征服航海貿易の王”という称号をもらい、商人たちからは“インド洋の提督”ともて早された。

それも、そのはずだった。

ガマがこの航海であげた利益は、航海費の六十倍という莫大なものだったからである。

こういうわけで、ヨーロッパの国々は、東洋の黄金をめざして、貿易競争を始めた。

そして、ポルトガル・スベイン・オランダ・イギリスが次々と海の支配権をにぎった。

世界貿易の発展とともに、帆かげ船の型は大きくなり、航海技術も進歩した。

そして、安全に航海をするために、船の位置を正確にしる方法の研究が、切実な問題になってきた。

それは、船の位置がほんの少し狂っただけでも、目に見えない暗礁に乗りあげて、船が難破してしまうかもしれないからだ。

当時の船主たちは、船員の命も大事だが、それよりももっと大切なのは、船に積まれていた荷物だと考えていた。

そこで、この頃のヨーロッパの海運国は、正確に船の位置をしる方法を、競争でさがしもとめていたのである。

地球上での位置は経度と緯度とによってきめることができる。

このうち、緯度のほうに北極星などの高度を観測すれは、簡単に求めることができる。

一方、経度をはかるには、標準となっている場所との時刻のずれを、調べなければならない。

そして、このためによい時計が必要になってきた。

地球はまるくて、一日一回転しているから、場所によって、時刻が違っている。

たとえは、東京で正午でも、イギリスのロンドンでは、まだ夜中の三時である。

ソ連のモスクワなら夜明けまえの五時で、アメリカのサンフランシスコなら、午後の七時だ。

これは、これらの都会のある経度が違っているためである。

経度はひとまわりで三六〇度あって、俎球がひとまわりするのが二十四時間だから、経度について十五度のちがいは、時刻では一時間ずれる計算になる。

逆に時刻が一時間ずれていれは、その二つの場所のおいたの経度が、十五度だけ違っていることがわかる。

そこで、時刻のずれをしれは、経度を計算できるわけである。

たとえは、船が大西洋のまんなかにあって、いまちょうど真南のほうに太陽があったとする。

つまり、この船の上の時刻は正午である。

もしこの時、イギリスのロンドンでは、午後三時だったとしたら、この船の位置はロンドンより西に、経度にして四十五度(15度×3)だけの位置にあることがわかるわけだ。

しかし船の上で、いま正午だということは、太陽の位置などを調べれば簡単にわかるけれど、そのとき、遠くはなれたロンドンでは、何時になっているかということは、どうやったらわかるだろうか。

無線電信があれは、簡単にといあわすこともできるわけだが、十七世紀や十八世紀の昔に、そんなことができるはずはない。

けれどもロンドンを出るとき、そこの時計にあわせた時計をつんでおけは、ロンドンでいま何時になっているはずであるか、ということを知ることができるだろう。

そこで、航海のために良い時計が必要になったわけだ。

3 振子時計とその理論 top

航海用時計の発明のトップに立ったのは、これまでの時計の発明と違って、ただの時計師ではなかった。

一番初めに名乗りをあげたのは、オランダの科学者ホイヘンスだった。

ホイヘンスは当時第一流の科学者だった。

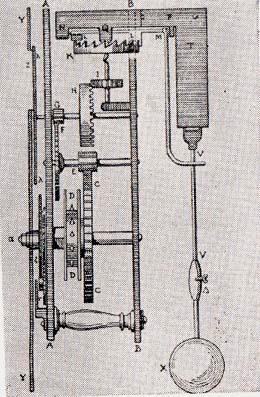

彼は一六五五年に自分で改良した望遠銃でもって、初めて土星に環のあることを発見したが、つぎに時計の研究にはいり、一六五七年には、世界最初の振子時計を発明して、特許権をえた。

そして、一六五七年には、航海用時計を設計して時計師につくらせた。

この航海用振子時計は、実際に、一六六四年の航海で試験された。

その結果、この時計は天気のよいときには、これまでの時計よりはるかに正確でよいことがわかった。

しかしいったん天気が悪くなり、船が大きくゆれだすと、振子は気が狂ったようにメチャメチャに動き、時間を正確にはかるどころのさわぎではなかった。

ホイヘンスは、その後振子時計の理論的な研究を、徹底的に始めた。 |

ホイヘンス(1629〜1695)

土星の環を発見したり、

光は波だという理論をとなえたり、

時計の理論を築いたりした大科学者

|

そして、ガリレオの振子の等時性は、完全に正確なものでぱないことを発見し、完全な等時性をたもつには、振子をサイクロイド曲線という、特別な曲線の上にふらせなければならないことも発見して、この理論にあった振子時計を考案した。

振子の研究をやっているうちに、彼はもっと大事なことも発見した。

遠心力(ものが回転するとき、中心から飛び去ろうとする力)を求める法則を発見したのである。

地球上の場所によって重力の大きさがちがうことも発見した。

運動エネルギーと運動量の保存の原理というのも明らかにし、その結果を『振子時計』という本にまとめて、一六七三年に出版したが、これは時計の研究が生みだしたすばらしい力学の本だった。

その後の科学者はこの本で力学の勉強をするようになったのである。 |

ホイヘンスの時計

|

ホイヘンスの振子時計

|

4 フックのバネの法則 top

ホイヘンスのつぎに、航海用時計の研究に大きな仕事をなしとげたのは、イギリスのフックだった。

フックもガリレオやホイヘンスと同じように第一流の科学者だった。

ホイヘンスは、光は波だ、という理論をきずいたので有名だが、このことを初めていいだしたのはフックだった。

フックは、そのほか顕微鏡を使って、初めて植物の細胞を発見したり、気体や真空の研究をしたり、バネの研究をやったり、天体の運動を研究したりした。

そして、そのどれをとっても、みな歴史に残る重要な思い付きをたくさん発表していた。

一六六〇年頃、フックは時計と深い関係のある、たいした法則を発見していたが、それを発表しないでしまっておいた。

それを初めて発表したのは、一六七六年のことだったが、それは、ceiinnosssttuvというだけだった。

「自分の新発見は、この十四の文字をつかって表わせるものだ。」というのである。

フックがこの暗号の本当の意味を発表したのは、それからさらに二年後のことだった。

それはまえの文字をならべかえて、“ut tensio sic vis”というラテン語にしたもので、その意味は「物体の変形は力に比例する。」というのだ。

つまり、「バネをひっぱったときに、それがのびる長さは、ひっぱる力に比例する」というのと同じことで、これは、今ではフックの法則とよばれている、たいした法則である。

バネばかりは、このフックの法則をもとにしてできていることは、よくしられていることだ。

フヅクがどうしてこんな発見を早くから、みんなにわかる言葉で発表しなかったかというと、それには特別なわけがあった。

それはこの発見を使って、時計を発明しようと思ったからだ。

科学者のフックは、力学理論から考えて、このような性質をもったバネを振動させれは、その振動は、振子と同じように等時性をたもつことになることを、すぐ思いついた。

だからバネを使えは、振子なしの時社ができるはずだと考えたのだ。

実際、フックは自分の発見にしたがって、時計の発明にとりかかった。

そして一六七五年には、バネの等時性を利用した時計を、イギリス国王に見せるまでになった。

これにはバネを利用しただけでなく、もう一つフックの新発明がこめられていた。

それは、アンクル脱進機という時計のかなめとなる装置だった。

この発明によって、振子時計も簡単に正確なものが作れるようになった。

バネを使う時計を発明したのは、フックだけではなかった。

実は、ホイヘンスも同じ頃、バネの等時性を使う時計を作っていたのだ。

ホイヘンスの時計のバネは、ゼンマイのように巻いてあって、今の腕時計に入っているひげゼンマイと同じような形をしている。

フックやホイヘンスの、振子バネの運動についての地道な力学の研究から、初めて今のように振子なし懐中時計や、腕時計でも、正確なものを作る原理がわかったのだ。

振子なしの正確な時計――これは航海用の時計としてはもってこいである。

そこで、フックはいよいよ航海用時計の研究のトップをはしることになった。

しかし、奇妙なことから、フックは時計の研究を投げ出してしまった。

ちょうどその頃彼は時計工組合を作ろうとしていたが、それがうまくいかなかったので、気のみじかいフックは、時計つくりのほうも、あっさり投げ出してしまったのだ。

5 粘りのハリスン、科学のル・ロア

top

ガリレオ、ホイヘンス、フックの三人の科学者の研究で、正確な時計を作るための科学的な原理をもとにして、実際に使いものになる航海用時計を作ることが問題だった。

「もう、発明は目の前にある。

この発明さえできれは、これまでよりも、ずっと安全な航海ができるから、すばらしいもうけになるはずだ。

貿易で大もうけしている金持たちや、海運国の政府では航海用時計の発明を、今か今かと待ち望むようになった。

そこで、一七一四年、当時最大の海運国だったイギリスの議会は、

「航海用時計を発明した者には、一万ポンドから二万ポンドの賞金を与えることにしよう!」と決議した。

この賞金の一等賞に当選する時計は、

「イギリスから西インド諸島にいくまでの航海の間に、経度で〇・五度(時間で二分)以上の誤差があってはならない。」

イギリス政府はこう決定した。

一方、イギリスと競争していたフランスもまけてはいなかった。

フランス政府は、一七一六年に同じように、「船の位置を発見する方法をみつけたものに、十万リーブルの賞金を与える!」と発表した。

国家がこれほどまでも、一つの発明を奨励した例はほかにあまりないが、しかし、この発明ぱなかなかむずかしかった。

たとえば、イギリスから西インド諸島にゆくのに、六週間かかるとすれは、イギリス政府の賞金の一等賞をとるためには、その六週間の間に、二分とくるわない時計をつくらなければならないわけだ。

これは、一日にすれは、三秒以内の誤差ということになるから大変だ。

しかし、たくさんの発明家が賞金をめあてに、夢中になって時計を組み立てた。

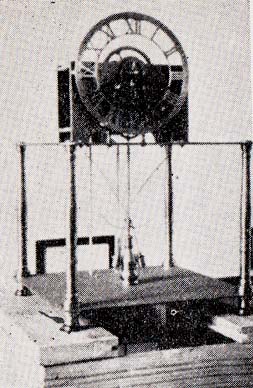

その中でもっとも成功したのは、イギリスの時計師ジョソーハリスンだった。

ハリスンは、実にねばりづよく研究をつづけた。

彼は、一七二八年から一七七〇年の間に、五つの航海用時計を作ったが、それは少しずつ正確さをましていった。

時計の狂いをひきおこす、機械的な原因の一つ一つを、なくしていったのである。

初めの四つの時計は、大変大きなものだった。

四番めのは、重さが三十キログラムもあったが、その正確さは、一日にわずか一秒の十分の一になっていた。

そこで、ハリスンは、一七六五年に、イギリス政府から賞金をもらうことができた。

彼が五番めに作った時計は、精度はまえと同じだったが、大きさはずっと小さく、大きめの懐中時計ぐらいになっていた。

一方フランスでは、宮廷の時計師ピエル・ルーロアが、航海用時計の発明で有名になった。

彼はハリスンとはちがう方法で研究した。ルーロアは航海用時計を作る原理を科学的に考えなおしていった。

「ひげゼンマイはある決まった長さをもつときにかぎって、初めて等時性をもって振動する。」ということを発見した。

そして、さらに研究をつづけ、ひげゼンマイが正確に動くための「分離脱進機」という装置を発明した。

そして、一七六九年、ついに二個の航海用時計を作り上げ、四十六時間の航海で試験をすることになった。

試験は成功だった。第一号は三秒、第二号は七秒四分の一の狂いしがなかったのである。

ルーロアも変り者だった。

これで立派に航海試験には合格していたのに、自分ではその成績が不満で、フックと同じように、クロノメーターの研究をいっさいやめてしまった。

紡績機械を発明したアークライト、ジェニー機を作ったハーグリーブズ、蒸汽船を作ったフルトンたちは、みな時計師だった。

正確な時計の発明こそは、地道々科学研究から生まれた最初の発明であると同時に、近代的な機械の発明の生みの親だったのである。

6 レンズの発明と実験 《特別よみもの》

top

レンズを発明したのはだれか、それは全くわかっていない。

三千年も大昔のものらしいレンズ形のガラスが、古い神殿のあとから、発掘されているから、人間がレンズを発明したのは、ずいぶん大昔のことだったのだろう。

大昔には太陽の光りを集めて火をつけることなどに、レンズも利用したようである。

そして、十三世紀の中頃には、イタリアでレンズをみがく新しい方法が発明されて、眼鏡が作られるようになった。

眼鏡を利用したのは、フィレンツェ市のサルバノ・デリ・アマチだとか、ピサ市のアレザンドロ・デレ・スピナだとかいかれているが、はっきりしたことはわからない。

レンズのような形をしたガラスや水戸が、物の形を大きくしてみせる不思議な働きをもっていることは、おそらくずいぶん昔から気づかれていたのだろう。

たとえは、茶碗に少し水を入れて、その水を凍らせてみよう。そうすると、水のレンズができる。

これで新聞の字などをみると、大きくみることができる。

レンズの発明は、こんなことから気づかれたのかもしれない。

氷でなくて、水でレンズを作る実験も、簡単にできる。

まず、孔のあいた五円王と五十円玉を用意しよう。

(同じくらいの大きさの、丸い孔の開いたものだったらなんでもよい。)

それから、指先にちょっと水をつけて、その水で五円玉の孔のところをふさげは、それでレンズができたのだ。

水が少なすぎると孔はふさからないから、少し大目に水を指先につけて、二、三回もやってみれは、すぐ孔を水でふさぐことができるだろう。

水が五円玉の孔の上にこんもりと盛上っていれは、これは凸レンズの役をする。

その証拠に、この水滴レンズを水平にもって、新聞紙に近づけてみよう。

普通の虫眼鏡と同じように字が大きくみえるだろう。

凸レンズの実験がうまくできたら、凹レンズの実験もやってみよう。

これには凸レンズになった水滴に、かわいた指先をつけて、少しずつその水を取除けばよい。

少し注意してやれは、孔をふさいだ水の膜がこわれないようにして、こんもりと盛上った水を、少しずつ取り去ることができるだろう。

一〜二度、かわいた指をつけて盛上った水滴をとりされは、それで実験は成功だ。

この水滴レンズでまた新聞をのぞいてみょう。こんどは新聞の字が、うんと小さくみえるだろう。これは水滴レンズが凹レンズになった証拠だ。

五円玉の凸レンズと凹レンズを使えは、このほかいろいろな実験ができるだろう。発明や発見の材料は、そこらじゅうにころがっているわけだ。

(水滴が五円玉の孔の上にのっかって下におちなかったり、凸レンズや凹レンズのような形になるのは、水面に表面張力という力が働くからである。)

|

五円玉の実験

上が凸レンズ、下が凹レンズ

|

top

**************************************** |