|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章 十三章 十四章 十五章

九章 機械動力の時代を切り開く 《蒸気機関》

1 新しい機械 top

「ヘエーッ、あの有名な機械屋のシッソンさんところでも、直せないんですか。

それを私に直せって? それは光栄ですわ。ぜひやらせてください。ですが、先生!

私はこんな機械まだみたこともありませんけど、これはどういうことをする機械なんてすか?」

ときは一七六三年、ところはイギリス北部のスコットランドにある、グラスゴー大学での話である。

若い機械屋のジェームズ・ワットは、アンダーソン教授から、新しい機械の修繕を頼まれて胸をときめかしていた。

「この機械はだね。蒸気の力を利用して、炭坑や絋山の湧水をかい出すのに使う機械なんだがね。

実物はものすごく大きいんだが、これは教室で学生たちに説明するために、特別につくらせた模型なんだよ。」

「それで、どこが故障してるんですか。」

「いやね。実は、それがわからないんだよ。

なにしろ、この模型はいくら蒸気をおこしても、すぐにとまってしまうんで、どこを直したらよいか全くわからなくて、困っているんだよ。

ワット君、一つ研究してなおしてくれないかね。」

アンダーソン教授はこんなことをいいながら手で機械を動かして、この機械の仕組や働きをていねいに説明した。

この模型のもとになっている機械――それは、この話よりも五十一年前の一七一二年に、イギリスの金物屋のニューコンメンが発明したものだった。

そこでこの機械は、ニューコンメン機関とよばれていた。

鉱山や炭坑を掘る費用を節約する、すばらしい機械だった。

2 鉱山の悩み top

その頃、鉱山では水の問題に、さんざん悩まされていた。

山を少し深くほると、すぐに地下水か湧き出てきて、その水を汲み出さないと、それ以上掘り進むことはできなくなる。 ところがこの頃、産業が進むにつれて、ますますたくさんの金属が必要になったから、鉱山は深く深くほられるようにだった。

そこで、この深い地下から、たくさんの水を汲み出すことが、バカにならぬ大仕事になった。

「深い地下から水を汲み出すには、どうしたらよいか?」

人々はこの問題を真剣に考えた。

そして、初めのうちは人間が手かけて水をかいだしていたのが、人間が井戸ポンプを動かすようになおされ、さらにこの井戸ポンプも、人間でなく馬の力で動かすように工夫された。

水車の動力を利用したところもあった。

そして、最後に馬や水車のかわりに、蒸気を使う機械――ニューコンメン機関が発明されたのだ。

蒸気の力でものを動かすことができるという実験は、大昔のアレクサンドリアのヘロンがやっていた。

ところが、その頃は奴隷をいくらでもこき使えたので、ヘロンもこの蒸気の力を使って、人間の労力をはぶくことなど考えもしなかった。

しかし、それから一千年以上もたち、奴隷制の社会もくずれ、新しい産業が次々とおこるようになると、今度はヘロンの考えを、産業に役だつ機械に利用しようという人々が現れるようになった。

たとえば、イタリアのブランカが一六二九年に出版した本のなかにも、そういう機械のことが出てくる。

この蒸気機械は、ふきでる蒸気の力で車を動かし、それで乳鉢の中の火薬を粉にするようたものである。

またイギリスのウォースクーは、一六六三年に蒸気の力を利用して、水をふきださせる発明について書いている。

また、フランス生まれでイギリスやドイツで研究をした科学者のパパンは、蒸気で動く機械のくわしい科学的研究を始めていた。

そして一六九八年には、イギリスのセベリーが蒸気機関の発明で、特許をとることに成功した。

「鉱山や炭坑の水を汲み出すのに、私の機械を使えば、少なくともこれまでの三分の一の費用が節約できますよ。」

セバリーはこういって、鉱山の持主たちを説いてまわった。

すると鉱山の持主たちは大喜びで、さっそくこの機械を取付け始めた。

しかしせっかく取付けたこの機械は、うまく働かなかった。

初めは力が弱くて水がよく汲み出せないというので、火を強くたくことにしたが、そうすると今度は釜がしばしば爆発するようになって、どうも使い物にならない。

そこでこのセバリーの機械にかわるものとして、ニューコンメン機関が現れたのである。

この機械はあまり故障もなく、よく動いた。

ニューコンメンが、一七一二年に初めて鉱山に取付けた機械は、五・五馬力分の仕事をした。

一馬力というのは、元々馬一頭のだす動力をもとにしてきめられた単位だが、普通の馬のだす動力は、一馬力よりはるかに小さく、大体〇・三〜〇・六馬力ぐらいだという。

だから、一つのニューコンメン機関は、九〜十八頭分の馬のかわりをすることができたわけだ。

しかも、馬なら時々やすませなければならないが、機械なら一日中、働かせても大丈夫だ。

だから、二台の機械だけで、馬三十〜五十頭分を節約することができただろう。

「これはすばらしい!」というので、鉱山や炭坑の持主は、ニューコンメンの機械にとびついた。

そして鉱山や炭坑には、馬のかわりにこの木さな機械が、取付けられるようになった。

外国にも広がった。

そこで大学でもこの機械について、教える必要がおきてきたのである。

3 ワットの研究 top

ジェームズ・ワットは、このニューコンメン機関の模型の改良をたのまれると、早速、家にかえって研究に取り掛った。

この機械の中心部は、ボイラーとシリンダーとピストンからできていた。

石炭でボイラーを熱してやると、熱い蒸気がピストンを押し上げる。

ピストンが一番上あたりまで押上げられると、今度はこのシリンダーの中に冷たい水をふきこんでやって、中の蒸気を冷やしてしまう。

するとシリンダーの中の蒸気は、水になってほとんど真空となる。

こうなると、大気の圧力で上からおされているピストンは、下におちてくる。

ピストンが下までおちてくるころになると、今度はまた下のボイラーからでてくる熱い蒸気が、勢いをまして冷たくなったシリンダーを暖め、またピストンをもちあげる……

するとまた、すかさず、シリンダーの中に水がふきこまれて、蒸気は冷えて水となる……。

ニューコンメン機関のピストンは、こうして一分間に十回ほどの割合で上ったり、下がったりするような仕掛になっていた。

このピストンの運動につれて、ポンプが動き、鉱山や炭鉱の水を汲み上げるのである。

「何だか、勿体ないみたいだなあ。」

ワットはこの機械の模型で、何度も実験しているうちに、どうもそう思えてしかたがなかった。

「せっかく熱して蒸気にしたのを、また冷やして水にするなんて。」

しかし、そうかといって、熱した蒸気を冷やさなかったら、ピストンは下に落ちてはこない。

「やっぱりだめか!」

ワットはそう思いなおしてもみても、やっぱり熱がむだに思えてしかたがなかった。

「もっとうまく熱を利用する方法はないものかなあ。」

模型のよく動かない理由をつきとめたあとになっても、ワットはいつもこんなことを考えつづけるようになった。

そして、一七六五年の春になった。

ある日曜日の午後、彼はふらふらと散歩にでたが、このときも同じ問題を考えつづけていた。

そして、洗濯屋の横をとおり、牧場の小屋のところまできた。その時だ。

「うまい! わかったぞ!」

彼は思わず立ちどまって、いましがた考えたことを一生懸命、繰返したどってみた。

「シリンダーは冷やさなくたってすむんだ。

そのかわり、一度ピストンをもちあげた熱い蒸気を、べつのところにとりだして、そこで冷やしてしまえばいいわけだ。気体はどこへでもはいりこむから、これは簡単にできるはずだ。」 |

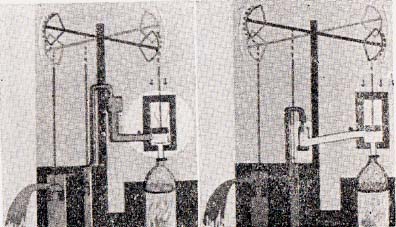

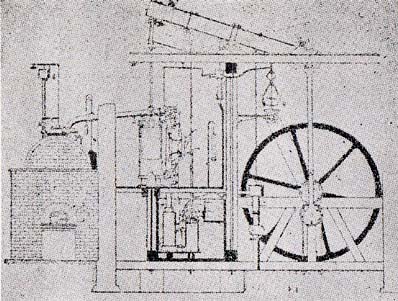

左はニューコンメン機関、右はワットの機関の原理をしめす

|

こうして、よい考えを思いつくと、彼はバカらしくなった。

「どうしていままでこんな簡単なことに、気がつかなかったんだろう。」

彼はそんなことを考えると、翌日がまちどおしくてならなかった。

キリスト教では、日曜日は仕事をしてはいけないことになっているから、一日またなければたらなかったのだ。

ワットの予想は正しかった。

その翌日、彼はブリキ板とハンダづけしただけの、簡単な装置を作り上げたところ、予想どおりになることがわかった。

4 完全な蒸気機関へ top

新しい発明の芽はでた。しかし、それからが大変だった。

機械屋のワットもこれまでこんな機械を作ったこともなかったからだ。

しかし、グラスゴー大学のブラック教授も、ロビンソン教授も、みんながワットの考えをほめて、彼をはげましてくれた。

ブラック教授は当時、熱についての研究では、世界一の学者だった。

同じ温度でも液体から気体にするには、大変な熱のいることをはじめて発見したのも、このブラック教授だった。

「ワットさん、一〇〇度の水を一〇〇度の水蒸気にするだけでも、すごい熱がいるんですよ。 同じ水を〇度から一〇〇度にするよりも、五・四倍も熱が必要なんてすからね。

せっかく蒸気にしたものを、またすぐ水にしてしまうなんて、勿体ない話ですよ。」

ブラック教授はこんなことをいって、彼をはげましてくれた。

ワットをはげましたのは、学者だけではなかった。

鉱山や炭坑の持主たちは、燃やす石炭が少なくてすむような発明か現れないものかと待ち望んでいたのだ。 |

ジョーゼフ・ブラック(1728〜1799)、熱に関してワットの研究を助けた

|

炭坑や炭坑のすぐ近くにある鉱山なら、石炭がたくさんあるからいいが、炭坑からはなれている鉱山となると、ニューコンメン機関を動かすための石炭を運ぶのが、大変な仕事だった。

この機械のおかげでせっかく馬がいらなくなったと思ったら、今度はその馬で毎日毎日たくさんの石炭を、山まではこびあげなければならない、というところが多かった。

そこでワットは、ニューコンメン機関の改良に、大きな力をそそぐようになった。 そして初めの着想から二年後には、第二の発明の着想が生まれた。

それはピストンを持上げときだけでなく、ピストンが下にさがるときも、蒸気の力を使うことだった。

「こうすれば、シリンダーの内側を冷たい空気にふれさせなくてすむから、シリンダーを熱いままにしておけるのじやないか。」 彼はこう考えた。 しかしこれは、彼自身が考えたよりも、ずっとすばらしい考えだった。

ニューコンメンの機械では、ピストンが下がるときは、大気圧の力を利用するようになっていた。

ところが大気圧の大きさは、大体一気圧にきまている。

そこで、ニューコンメン機関では、機械をうんと大きくしないと、大きな力をだすこともできない。

ところが、これを蒸気の力でやるようにすれば、機械が小さくでもボイラーが爆発しないように改良しさえすれば、いくらでも大きな力を出すことができるというわけだ。

つまり、ニューコンメンの蒸気機関は完全な蒸気機関ではなくて、大気圧の力も使っていたのだったのだが、ワットは初めて完全な蒸気機関を作ることを考え出したのである。 |

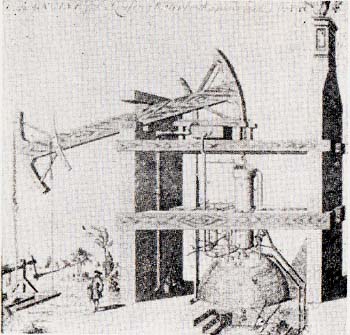

ニューコンメンの蒸気機関

これは効率が悪く大量の石炭が必要であった

|

ワットはこの二つの考えをとりいれて、実際に動く蒸気機関の裝作に取り掛った。

しかしこの機械を実際に作るとなると、それは、大変なことだった。

彼の設計した機械では、これまでよりずっと圧力の大きい蒸気を使うので、ピストンとシリンダーの間に蒸気がもれないように、特に注意しなければならない。

ところが、その頃の工作機械では精密に属をけずりあげるのは実に困難な仕事だった。 ワットはこの機械の製作に何百ポンドというお金をつぎこんだ。

しかし、いつまでたっても満足な蒸気機関はできそうもなかった。

時間が長びけば、実験機械を作るお金もなくなるし、毎日たべる食事にも困ってしまう。 ワットは時々発明の手をやすめて、運河や道路の工事の測量や設計をひきうけ、やっと生活をたてなければならなかった。

「この世の中で、発明ほどバカらしいものはありませんよ。」

ワットはこの頃、友だちにこんな手紙を書いたこともあった。

「私は、いま三十五才になりますが、まだ三十五円ほども、世の中の役にたつことをしていません。」と書いたこともある。

機械が完成しないうちにドンドン年月がたっていった。

一七六九年には特許をとるまでにこぎつげたが、しかし売り物になる蒸気機関はまだできなかった。 |

ジェームズ・ワット(1736〜1819)は、回転式蒸気機関を発明し、

機械動力の時代をきりひらいた

|

5 ボールトンの協力 top

しかし、やがてワットにも好運がおとずれた。

その頃、イギリス第一の事業家だったマシュー・ボールトンが、ワットの仕事を援助してくれることになっだのだ。

ボールトンは、当時バーミンガム市の郊外にあるソホーというところに、とても立派な金物工場を建て、世界中に有名になっていた。

その頃、金物を細工しているところといえば、大抵は一人の親方のまわりに、せいぜい四、五人の職人たちが集って、やすりをかけたり、ハンマーでたたいたりしていたものだ。

工場とはいっても、その家は外から見たところ、普通の家と変ったところなどありはしない。

ところが、ボールトンの工場ときたら、これまでの人たちが考えていた工作場所と、まるで違っていた。

なにしろこの工場では、六百人もの熟練工が働いていたのだ。

そして工場は川のふちにたてられて、工場で使われている機械はみな、この川の水を使った水車で動かされていた。

それは世界でも初めての、工場らしい工場だったのだ。

だから、ボールトンの工場は世界中で有名だった。 |

マシュー・ボールトン(1728〜1809)

イギリス第一の事業家で、ワットを

援助して蒸気機関を完成させた。

|

彼の工場には、今日、フランス人とスペイン人が見学にきたかと思うと、明日はドイツ人やロシア人、ノルウェー人がたずれてくる、といった具合だった。

ワットも一七六七年の夏に、共同事業をしていたローバックという人の紹介で、この工場をたずねたことがあった。 このときは、残念なことにボールトンは不在だったが、ワットはこの工場をひととおり案内してもらった。

「ああ、こんなにすばらしい設備があったらなあ。」

彼は思わずためいきをついた。

ところが、やがてその願いが現実となったのだ。

すばらしいボールトンの工場にも、一つ困った事があった。 それは真夏など川の水が不足して、水車が回らなくなることだった。

こんな時には、六頭から十頭の馬を使うことにしたが、これは不便なうえ、費用がかかって大変なことだった。 |

ボールトンのソホー製造所をのぞむ

|

「もしかしたら、ワットさんの発明した蒸気機関を使えば、工場の機械を動かすことができるかもしれないぞ。」

ボールトンはワットの発明の話をきくと、すぐそう考えた。

一七七四年、ボールトンとワットは、協力してワットの設計した機械を作ることになった。

「自分の工場ばかりでなく、世界の工場を動かす蒸気機関を作りだしてみせるんだ。」

ボールトンはそう考えていた。

ボールトンの工場はやっぱりすばらしかった。

これまで動きもしなかった機械も、ここで作るとよく動くようになった。

ワットは大喜びだった。

シリンダーを正確にけずることのできる機械は、この工場にもなかったが、二年後にはボールトンの友人のウィルキンソンが、中ぐり盤を発明したので、この困難も取除くことができた。

一七七六年三月八日、この日はワットにとって忘れられない日となった。

この日、彼の発明した最初の蒸気機関が、ブルームウォールドの炭坑で運転を始めたのだ。

彼の蒸気機関は、これまでの大気圧機関の三分の一以下の石炭で、仕事をすることが証明された。

初めの着想から十一年間の苦労がやっとみのったのだ。

6 回転式蒸気機関の成功 top

ワットとボールトンは炭坑用の蒸気機関を作ることに成功すると、今度は蒸気機関を工場でも使えるようにする研究を始めた。

工場で使う機械は大抵、水車のように心棒のまわりに回転する運動を、利用するようになっている。

そこで蒸気機関を工場で使えるようにするには、ピストンの往復運動を回転運動にかえることが必要だった。

この問題は一七八三年、ついにワットによって解決された。 ボールトンはもちろんのこと、イギリスの工場の持主たちは、みな大喜びだった。

そしてこの回転式蒸気機関は、すばやく全国の工場にゆきわたるようになった。

蒸気機関は鉱山や炭坑だけのものでなくなったのだ。ワットはこうして蒸気機関の生みの親となった。

世界は初めて機械動力の時代にはいった。

ニューコンメンの大気圧機関と違って、彼の蒸気機関は、小さくても大きな力を出せるし、石炭はずっと節約できた。 だから炭坑から遠い工場でも、この蒸気機関なら使うことができたのだ。 |

ワットの回転式蒸気機関

|

工場ばかりではない。

この機械はすぐに船や車にものせられて、汽船や汽車や蒸気自動車を生みだすようになったのである。

ワットは自分の蒸気機関に、いろいろ新しい工夫をつけくわえた。

その一つに、回転調節器というのがある。

これは自動調節装置の最初で、オートメーション時代の先ぶれとなる重要なものだった。

蒸気力はその後、電気力におきかえられるようになったが、私たちはワットの蒸気機関の発明とともに、本当の機械の時代が始るようになったということも、忘れてはならないだろう。

top

**************************************** |